[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 16 entries, after skipping 20 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| August 6th, 2011 | |

|---|---|

| 12:00 pm [industrialterro] [Link] |

Yohoia Yohoia is a tiny, extinct animal from the Cambrian period that has been found as fossils in the Burgess Shale formation of British Columbia, Canada. It has been placed among the arachnomorphs, a group of arthropods that includes the chelicerates and trilobites. Their sizes range from 7 to 23 mm. 711 specimens of Yohoia are known from the Greater Phyllopod bed, where they comprise 1.35% of the community. Specimens of Yohoia have a head shield which is followed by 13 trunk tergites, or plates. On both sides, the bottom side of the first 10 of these ended in backward-pointing, triangular points or projections. The last three plates were complete tubes, circling the entire trunk. At the end of the trunk was a paddle-like tail. There were also a pair of large extensions at the front of the head shield. They had a pronounced "elbow" and ended in four long spines, looking rather like fingers. There were three appendages on the bottom of the head shield on each side, and these are assumed to have supported the creature on the sandy or silty sea bottom. There were also single appendages hanging down under the body plates which were flap-like and fringed with setae, probably used for swimming and respiration. Specimens also show some bulbous formations at the front of the head shield that may have served as eyes.

Tags: Вымершие членистоногие, Кембрий |

| August 5th, 2011 | |

| 12:27 pm [industrialterro] [Link] |

Marrella Marrella splendens is an arthropod known from the middle Cambrian Burgess Shale of British Columbia. It is the most common animal in the Burgess Shale. Marrella itself is a small animal, 2 cm or less in length. The head shield has two pairs of long rearward spikes. On the underside of the head are two pairs of antennae, one long and sweeping, the second shorter and stouter. Marrella has a body composed of 24–26 body segments, each with a pair of branched appendages. The lower branch of each appendage is a leg for walking, while the upper branch is a long, feathery gill. There is a tiny, button-like telson at the end of the thorax. It is unclear how the unmineralized head and spines were stiffened. Marrella has too many antennae, too few cephalic legs, and too few segments per leg to be a trilobite. It lacks the three pairs of legs behind the mouth that are characteristic of crustacea. The legs are also quite different from those of crustaceans. The identification of a diffraction grating pattern on well-preserved Marrella specimens proves that it would have harboured an iridescent sheen—and thus would have appeared colourful. A dark stain is often present at the rear of the organism, probably representing decay fluids. Marrella is thought to have been a benthic (bottom-dwelling) marine scavenger living on detrital and particulate material. One exceptional specimen shows the organism fossilized in the act of moulting.

Tags: Вымершие членистоногие, Кембрий |

| 12:07 pm [industrialterro] [Link] |

Эокриноидея Эокриноидеи (Eocrinoidea), класс вымерших беспозвоночных животных типа иглокожих. Жили в кембрии и ордовике. Амбулакральная система примитивная. Скелет эокриноидеи состоял из теки, брахиол, или ручек, и у большинства - из ножки, или стебля, служивших для прикрепления. Рот был на вершине теки, анальное отверстие - сбоку от него. Брахиолы улавливали частицы пищи, направлявшиеся по желобкам, переходящим на теку, ко рту. На границах табличек теки часто имелись поры - эписпиры, по-видимому, служившие для дыхания. Эокриноидеи были распространены почти всесветно в раннепалеозойских морях, но их остатки встречаются относительно редко. Известно около 30 родов эокриноидей с 50 видами, главным образом из отложений Европы и Северной Америки; в СССР - из кембрия Якутии и ордовика Ленинградской области и Эстонии.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 11:59 am [industrialterro] [Link] |

Dinomischus Dinomischus is a rare fossil animal from the Cambrian period. It reached 100 mm in height, was attached to the sea floor by a stalk, and looked loosely like a flower. The cup-shaped body at the top of the stalk probably fed by filtering the surrounding seawater, and may have created a current to facilitate this. Its mouth and anus sat next to one another. Dinomischus is not the only organism of its kind in the Cambrian; a similar, larger organism known as the "tulip animal" has also been recovered, but not yet described, from the Burgess shale. It has also been likened to Eldonia and Velumbrella, although unlike Dinomischus these medusoid organisms have tentacles.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| August 4th, 2011 | |

| 01:32 pm [industrialterro] [Link] |

Виваксия Wiwaxia is a genus of soft-bodied, scale-covered animals known from Burgess shale type Lagerstätte dating from the upper Lower Cambrian to Middle Cambrian. The organisms are mainly known from dispersed sclerites; articulated specimens, where found, range from 3.4 millimetres (0.13 in) to a little over 5 centimetres (2.0 in) in length. The precise taxonomic affinities of the genus are a matter of ongoing debate amongst palaeontologists. Систематическое положение до конца не выяснено.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 01:20 pm [industrialterro] [Link] |

Оттойя Ottoia prolifica — ископаемое животное Кембрийского периода из приапулид, морской червь. Большое количество её ископаемых останков палеонтологи обнаружили в сланцах Бёрджес. Ottoia жила в норах на морском дне и вела хищнический образ жизни.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 01:10 pm [industrialterro] [Link] |

Акритархи Acritarchi (греч. acritarcha - неопределенный, неясного происхождения). Акритархи представляют собой искусственную группу неясного систематического положения. Они имеют вид микроскопических капсул шарообразной, эллиптической или дискоидальной формы. Размеры акритарх колеблются от 8-500 мкм до 1 мм.

Репродукция:

Tags: Вымершие одноклеточные, Кембрий |

| August 3rd, 2011 | |

| 06:48 pm [industrialterro] [Link] |

Галлюцигения Hallucigenia — род ископаемых беспозвоночных из класса Xenusia. Название происходит от латинского бред, видение. Останки впервые найдены в сланцах Берджесс. Далее галлюцигению находили в китайском Ченчане. Внешне похож на червяка с двумя рядами ходульных ножек и спинными шипами. Схоже с современными онихофорами. Оригинальные окаменевшие остатки позволяют понять, что галлюцигения была покрыта рядами шипов или колючек, имела ножки и короткие щупальца, высосывающиеся из спины. Основываясь на строении животных, остатки которых были найдены, исследователи отнесли галлюцигению к животным, передвигающимся на спине и несущим над собою щупальца. Однако последующие находки окаменевших остатков показали, что исследователи ошибочно перевернули это животное кверху ногами, на самом деле щупальца оказались ножками.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 12:51 pm [industrialterro] [Link] |

Метасприггина Метасприггина (Metaspriggina walcotti) — ископаемый вид хордовых, выделяемый в монотипный род Metaspriggina. Представители известны по двум находкам в сланцах Бёрджесс, датирующихся средним кембрием. Хотя латинское название образовано от названия представителя эдиакарской фауны Spriggina, родство между этими животными оказалось очень отдалённым. Доказательства наличия у этого организма черепа присутствуют в одном из образцов. Представители вида обладали червеобразным телом длиной несколько сантиметров. Стенка тела составлена серией V-образных структур, сходных с миомерами современных ланцетников. На заднем конце тела располагался хвостовой плавник. Передний отдел тела был устроен довольно сложно и, по-видимому, нёс пару глаз.

Tags: Вымершие хордовые, Кембрий |

| 12:43 pm [industrialterro] [Link] |

Хайкоуэлла Хайкоуэлла (Haikouella) — род вымерших животных, предположительно с высокой долей вероятности, относящихся к хордовым (Chordata). Описан по ископаемым останкам из Маотяньшаньских сланцев из Ченцзян (провинция Юннань, Китай). Существо во многом подобно другой, считающейся близким к хордовым, форме жизни из той же поры — Yunnanozoon, которое является несколько более примитивным и является, вероятно, полухордовым. Однако, присутствуют существенные анатомические отличия от Yunnanozoon, включая больший желудок и более мелкие (0,1 мм.) глоточные зубы. У Хайкоуэллы нет костей, также как каких-либо движущихся челюстей, но в остальном животное напоминает позвоночных. Интересно, что подобные Хайкоуэлле рыбообразные формы Haikouichthys и Myllokunmingia нашлись в тех же самых слоях. Формы, принимаемые за полухордовых, также известны из этих сланцев, наряду с рядом находок в среднекембрийских Бургесских сланцах Британской Колумбии. Кроме вероятных «рыбьих чешуек» из Верх. Кембрия Вайоминга,США, а также, кроме подобной ланцетникам Пикайи, эти китайские рыбообразные хордовые являются единственными достоверными доордовикскими хордовыми.

Tags: Вымершие хордовые, Кембрий |

| 11:40 am [industrialterro] [Link] |

Ветуликолии Ветуликолии (Vetulicolia) — класс (или тип) вымерших морских животных неясного систематического положения. Тело этих животных включало две части, задняя часть состоит из 7 сегментов. Длиной животные были до 20 см. Вероятно, вентуликолии могли плавать наподобие рыб или головастиков. Вентуликолии не имели органов захвата пищи, поэтому предполагается, что они не были хищниками. Таксономическое размещение Vetulicolians остается спорным. Shu (2003) утверждал, что Vetulicolia вероятно представляют раннюю ветвь близкую Хордовым, Вторичноротым животным. Однако, Briggs и др. (2005) описали Skeemella от Среднего Кембрийского периода Юты как близкое к Vetulicolia животное, но также и имеющие особенности членистоногого. Жили и вымерли в Кембрийский период.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 11:20 am [industrialterro] [Link] |

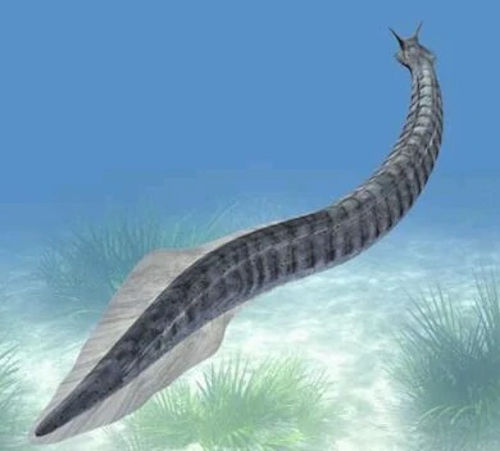

Конодонты Конодонты — вымершие представители типа хордовых, внешним обликом похожи на современных угрей, отнесены к отдельному классу конодонтов (Conodonta). Благодаря быстрому эволюционному изменению морфологии зубных элементов конодонтов они широко используются для биостратиграфии и целей геологического картирования. Конодонты появились около 500 млн лет назад, в , и исчезли в конце , ок. 200 млн лет назад. По одиннадцати известным полным окаменелым отпечаткам конодонтоносителей можно сделать вывод, что они представляли собой угреподобные создания, ротовой аппарат которых состоял из 15 или, реже, 19 элементов и радикально отличался от челюстей современных животных. Форма элементов — зубовидная, гребенчатая, листообразная; состав — фосфат кальция. Среди конодонтоносителей были как совсем крошечные (длиной около 1 см), так и гигантские (напр., Promissum, длина которого достигала 40 см). В настоящее время палеонтологи сходятся во мнении, что для конодонтоносителей характерно наличие больших глаз, плавников с плавниковыми лучами, хорды и мощной поперечно расположенной мускулатуры. По мнению исследователей, «зубы» некоторых конодонтов представляли собой подобие фильтровальных аппаратов, при помощи которых планктон отфильтровывался из воды и отправлялся в глотку. Другие зубы, исходя из их строения, по их мнению, предназначались для того, чтобы «хватать и разрывать плоть». Боковое расположение глаз конодонтов, однако, заставляет считать маловероятным их хищнический образ жизни. Сохранившиеся отпечатки мускулатуры позволяют предположить, что некоторые конодонты (Промисумы, во всяком случае) были умелыми пловцами, неспособными, однако, к стремительным броскам. Предположительно, конодонты были одними из самых древних ядовитых животных на Земле.

Tags: Вымершие хордовые, Кембрий |

| 10:59 am [industrialterro] [Link] |

Хайкоихтис Haikouichthys ercaicunensis — вид ископаемых хордовых из группы бесчелюстных (Agnatha). Родовое название означает «рыба из Хайкоу». Мелкое (2,5 см) водное хордовое кембрийского периода. Жил, примерно, 535 млн лет назад. Примитивный хрящевой позвоночник позволял ему плавать совсем иначе, чем это делали членистоногие животные. Маленькое тельце хайкуихтиса было лишено плавников, но зато у животного были глаза, жабры, нос, уши и головной мозг, что делало его самым продвинутым обитателем древних кембрийских морей. Вполне возможно, что хайкуихтис был гермафродитом (то есть каждое животное имело и мужские, и женские половые органы) и откладывал яйца, из которых вылуплялись крошечные личинки. Кожа хайкуихтиса, как и его далёких потомков, современных миног и миксин, была покрыта слизью. По-видимому, хайкуихтисы жили крупными стаями из нескольких сотен особей, что помогало им спасаться от хищников. Судя по небольшим размерам и своеобразной форме тела, плавали хайкуихтисы плохо. В основном они держались у морского дна, где собирали мелкие частицы пищи. На некоторых хорошо сохранившихся окаменелостях хайкуихтиса сохранились даже отпечатки внутренних органов и желез, вырабатывавших кожную слизь.

Tags: Вымершие бесчелюстные, Кембрий |

| August 2nd, 2011 | |

| 06:41 pm [industrialterro] [Link] |

Пикайа Пикайя (лат. Pikaia gracilens) — небольшое червеобразное животное, которое считают предком позвоночных. Пикайя была похожа на угря с хвостовыми плавниками около 4 см длиной. Её ископаемое останки нашли в Бургесских сланцах Берджес (Канада) в слоях возрастом 530 млн лет. Задняя половина ее червеобразного тела была сплющена и заметно расширена. Вероятно, животное могло активно плавать, волнообразно изгибая тело, в первую очередь — его уплощенную заднюю часть. Хотя у пикайи не было наружных скелетных образований, внутри ее тела проходил тяж, служащий опорой для мускулатуры — нотохорд. Вероятно, самым большим достижением в начале кембрия было появление небольшого плавающего животного под названием пикайя. Она была одним из первых существ, у которого появились зачаточные признаки позвоночника, имевшего форму длинного отвердевшего стержня, и спинной нервный шнур. Предполагают, что пикайя стала далеким предком всех позвоночных животных. Пикайа напоминала по внешнему виду современного ланцетника, и считалась древнейшим хордовым до открытия рыбоподобных Myllokunmingia и Haikouichthys в чэнцзянской фауне.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 02:43 pm [industrialterro] [Link] |

АрхеоциатыАрхеоциаты

Tags: Вымершие беспозвоночные, Кембрий |

| 12:05 pm [industrialterro] [Link] |

Фауна Кембрийских морей Ке́мбрий (Кембрийский период, Кембрийская система) — геологический период, с него начинается Палеозой. Начался около 542±1 млн лет назад, закончился 488±2 млн лет назад, продолжался примерно 51-57 млн лет.

Tags: Кембрий |