[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, April 16th, 2009

| Time | Event |

| 9:03a | 16 апреля И опять белые мухи летают... |

| 9:44a | |

| 9:51a | Дааааааааааааааа? А мужики-то и не знают... "...«Сейчас это с трудом укладывается в сознании, но я точно помню, что во времена раздельных школ, до 1953-го, 54-го годов десятиклассницы были на 99 процентов девицами, и блюли свою невинность как можно дольше, в институте или на работе. Это отвечало принципам высокой советской морали, с одной стороны, а с другой - бытовавшему всегда в народе требованию к невесте - быть девственной. Поэтому случайные половые связи были крайним дефицитом. Естественно, что для парней нашего поколения вся юность проходила на фоне постоянного чувства сексуальной озабоченности. Все, что было связано с половыми вопросами, подавлялось на уровне государственной политики. В быту царило крайнее пуританство и ханжество. Говорить открыто на сексуальные темы считалось в лучшем случае неприличным, если не преступным. В результате - повышенный, обостренный интерес, поиск книг дореволюционного издания типа трехтомника "Мужчина и женщина", "Пол и характер" Отто Вейнингера, книг Крафт-Эбинга и т.п..." http://mendkovich.livejournal.com/448197.h А что, все "люди богемы" настолько озабочены? А в юности небось вообще на мясорубку с воем бросались. Мда... |

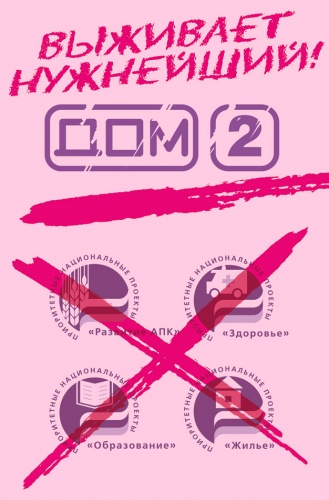

| 9:54a | Перепостю:  Не знаю, событие это или нет. Когда-то был анекдот о Пугачевой, который все знают. Армянское радио спрашивают: "Кто такой Брежнев?" "Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой", - отвечает радио. К сожалению, если говорить о дне сегодняшнем, Пугачева - незначительная певица эпохи Путина и Медведева. На первом фоне те "звезды" - как правило бездарности, отличающиеся и гордящиеся исключительно победами на Евровидении и т.д., которых в частности и она вывела на первый план, участвуя в разнообразных проектах Первого канала и т.д. (Она, если не изменяет память, курировала одну из этих пошлых "Фабрик звезд") Сама же Пугачева где-то в тени, новых песен нет, а та скандальная слава, которая существует вокруг ее пошлых похождений с малолетними мальчиками и проч., есть исключительно произведение пиара, и я уж не знаю чего. Такая Пугачева любителям музыки не интересна, она интересна исключительно туполобым обывателям, также любящим Газету "Жизнь", "Дом-2" и прочую гадость, в один ряд с которой поставила себя Пугачева, продолжая участвовать в этой омерзительной тусовке. На той недавней пресс-конференции, на которой она заявила о желании завершить концертную деятельность, Пугачева говорила о том, что песенное искусство есть искусство проповедническое. Разумеется, не только к музыке относятся эти совершенно справедливые слова. Их также вполне можно отнести, например, и к литературе. Вспомнить хоть писателя Льва Толстого. Вспомним его статью "Не могу молчать" направленную против казней революционеров. "Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю". Так писал Толстой. Кто-нибудь рассмеется, вспоминая пьянки, гулянки и т.д. этой "примадонны": "Ну где Пугачева, а где Толстой!" Может быть не было бы этого смеха, если бы Пугачева заняла в свое время другую гражданскую позицию. К сожалению, предпочла сладко кушать, мягко спать и рассказывать о том, какая прекрасная у нас власть. На фоне уменьшения населения на миллион человек в год, уничтожения промышленности, развала армии... Ну вы и сами знаете. "Настоящий художник никогда не должен воспевать изменников", - говорил Достоевский. А до него Пушкин заявлял: "Гений и злодейство - две вещи не совместны"... Может быть потому и нет новых шлягеров?.. Большая обзорная статья о Пугачевой советской и Пугачевой нынешней - ниже: Был период, когда Алла Пугачёва признавалась в том, что она не очень любит вспоминать свое прошлое, в том числе и советское. «Я в то время насмотрелась на всякие провинциальные гостиницы с тараканами, поэтому не хочу туда возвращаться», – примерно так это звучало в ряде ее интервью. Скажем прямо, многие советские гостиницы и в самом деле не являли собой эталон сервиса. Однако самое парадоксальное заключается в том, что не соприкоснись с ними когда-то певица, не было бы и такого явления, как Алла Пугачёва. Поскольку именно в советском искусстве берет свои истоки все самое лучшее, что присутствует в ее творчестве. То есть ее талант сформировался и выкристаллизировался в захудалых советских гостиницах с тараканами, а не в нынешних пятизвездочных отелях с ковровыми дорожками на лестницах и роскошными люстрами на потолках. Ведь истинному таланту для огранки чаще бывает необходим грубый и непритязательный наждак, чем красивая и миниатюрная пилочка для ногтей. Свое восхождение к славе Алла Пугачёва начала в самом конце 60-х, когда подвизалась работать в качестве певицы в концертных бригадах училища циркового и эстрадного искусства. С этого момента и взяла старт ее гастрольная деятельность – тот самый «тараканий период», о котором она теперь не любит вспоминать. Вместе с другими артистами из разных жанров (бардами, жонглерами, поэтами) она колесила по советской глубинке и выступала во втором отделении, исполняя непритязательные песенки про любовь. Тогда она еще не была той Пугачёвой, которую вскоре узнает вся страна, хотя в отдельных случаях зачатки будущего феномена уже проглядывали. Например, склонность к драматической песне у нее обнаружилась именно тогда. Отметим, что подобный жанр был всегда востребован в русско-советской эстраде, где многие исполнители были не только хорошими певцами или певицами, но и драматическими артистами, старавшимися из каждой песни сделать своеобразный мини-спектакль. Эталоном в этом жанре в дореволюционной России была Иза Кремер, в СССР – Клавдия Шульженко, с которой брала свой пример и Алла Пугачёва. Ее первый опыт на этом поприще случился летом 1966 года, когда в сборном концерте в саду Эрмитаж она исполнила песню «Я иду из кино», где речь шла о девочке, увидевшей в старой хронике отца, погибшего на войне. Песня была не спета, а именно сыграна, чего от 17-летней певицы практически никто не ожидал. Отсюда – настоящий обвал в зале, крики «бис» и «браво». Именно синтез вокальных и драматических данных обратил на Пугачёву внимание кинематографистов. С конца 60-х ее начинают приглашать в кино в качестве закадровой певицы. Причем начинает она свой путь с относительно легких песен в фильмах «Король-Олень» (1970), «Стоянка поезда – две минуты» (1972), пока не приходит к подлинным шедеврам песенного жанра – лирико-драматическим балладам на стихи М. Цветаевой и Б. Ахмадулиной в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976). И вновь повторимся, шлифовка таланта певицы проходила на фоне гастролей по российской глубинке, где чаще всего она выступала на сценах скромных Домов культуры, а то и вовсе под открытым небом – где-нибудь в поле, когда сценой ей служил помост, наскоро сколоченный из досок. В этих непритязательных, по сути полевых, условиях артист не имел возможности обманывать своих слушателей – петь под фонограмму, поскольку, во-первых, не было тогда еще такой моды – петь под «фанеру», во-вторых – это было обременительно чисто технически. Так что тяжелые условия для кого-то, может быть, и обернулись трагедией (сколько хороших артистов, не выдержав, сошли с дистанции, так и не сумев раскрыться полностью), но Пугачёва от этого только приобрела – ее наполовину мужской характер, выпестованный в дворовых баталиях на Крестьянской заставе, требовал именно такой грубой прозы жизни, чтобы, «читая» ее, обретать необходимую творческую закалку. Этот же характер помогал ей находить нужный контакт в тех музыкальных коллективах (а они были сплошь мужскими), где ей долгое время приходилось тянуть лямку всего лишь рабочей лошадки, а не полноправной хозяйки положения. Если посмотреть в каких именно коллективах Пугачёва шлифовала свой талант в первой половине 70-х, то сразу станет понятно, как рос ее профессиональный уровень и каким широким был музыкальный диапазон. Продолжая свою певческую карьеру в абсолютно никому не известных вокально-инструментальных ансамблях «Новый электрон» (Липецкая филармония) и «Москвичи» (Росконцерт), она в 1972 году обращает на себя внимание мэтра советского джаза Олега Лунд стрема и становится вокалисткой его оркестра. Но два года спустя, понимая, что элитарный джаз не сможет сделать ее массово любимой, она покидает его и вливается в один из самых популярных в стране ВИА «Веселые ребята». Выбор последнего оказался попаданием в «яблочко»: именно с ним к ней приходит первый оглушительный успех на фестивале «Золотой Орфей» в болгарском городе Слынчев Бряг в июне 1975 года. Причем с песней, которая точно легла на талант и харизму самой Пугачёвой и стала ее «звездным билетом» в мир большой эстрады и своего рода «маршрутным листом». Ведь первая строчка в «Арлекино» – «По острым иглам яркого огня...» – точно соответствовала тому, что сопутствовало Пугачёвой в ее певческой карьере: к своей славе она шла по острым иглам, и чем острее они были, тем сильнее крепло в ней желание взбираться все выше и выше, несмотря ни на что. Учитывая, что артистический мир достаточно жесток по отношению к своим обитателям и требует от них наличия крепких локтей и бульдожьей хватки, женщинам там приходится особенно нелегко. Вот почему в эстраде многие певицы стараются пробиваться наверх, имея рядом с собой в качестве второй половины мужчину из этой же сферы. Так было со многими звездами советской эстрады: Клавдия Шульженко была замужем за конферансье Владимиром Коралли, Эдита Пьеха – за руководителем своего оркестра «Дружба» Алек сандром Броневицким, Мария Пахоменко – за композитором Александром Колкером, София Ротару – за руководителем своего ансамбля Анатолием Евдокименко, Алла Иошпе – за певцом Стаханом Рахимовым и т. д. Причем большинство из перечисленных певиц были верны своим половинам долгие годы, а некоторые и всю жизнь, что вообще-то в эстрадном мире считается редкостью. У Пугачёвой в этом плане все вышло иначе. Нет, она не чуралась опоры на мужское плечо, но предпочитала в каждом из таких союзов быть не ведомой, а ведомым, из-за чего все ее любовные романы и браки длились ровно до того срока, пока это было необходимо ей, а не ее второй половине. Так было в ее отношениях с Миколасом Орбакасом (ее первый супруг), Виталием Кретюком (руководитель ансамбля, где Пугачёва пела в начале 70-х), Павлом Слободкиным (руководитель «Веселых ребят»), Константином Орбеляном (руководитель оркестра Армении). То есть каждый из этих людей служил для Пугачёвой своеобразной ступенькой в ее восхождении на самый верх эстрадного олимпа. Особняком в этом ряду стоит роман Пугачёвой с человеком не из эстрадного мира – с кинорежиссером Александром Стефановичем, но это только на первый взгляд. На самом деле этот роман, плавно перетекший в официальный брак (пусть и недолгий), принес Пугачёвой даже больше дивидендов, чем все остальные ее романы, вместе взятые. Ведь все предыдущие мужчины Пугачёвой в основном помогали ей материально (своими деньгами и связями), а Стефанович – главным образом идейно. Именно он, будучи представителем новой советской кинорежиссуры (так называемой «коммерческой»), которая именно тогда начала приходить на смену старой («идейной»), способствовал тому, чтобы Пугачёва плавно вписалась в ту волну, которая возникала тогда в советском искусстве. Волну эту можно условно назвать «идейно-коммерческой». О том, как и почему она появилась, стоит рассказать отдельно. Все началось осенью 1973 года, когда после нефтяного кризиса СССР не захотел поддержать арабские страны в их нефтяном бойкоте Запада и согласился поставлять последнему свое «черное золото». С этого момента советская казна стала стремительно наполняться звонкой монетой, и деньги эти стали сыпаться на советских граждан пусть не золотым, но все-таки дождем: росли зарплаты и пенсии, разного рода социальные пособия и т.д. Свою долю с этих денег имели и представители творческой интеллигенции: в той же эстраде повышались концертные ставки, надбавки за звания и другие выплаты. Как пел в 76-м году об этом «нефтяном фонтане» Владимир Высоцкий: Кто в фонтане купается – тот богач... Куплен этот фонтан с потрохами весь, Ну а брызги летят между вами здесь... Поскольку «нефтяная игла» предполагала под собой более тесное сближение с Западом, началась активная капитализация советской экономики и культуры. Особенно заметным это стало после 1975 года, когда Брежнев на хельсинкском Совещании по безопасности в Европе подписал «документы третьей корзины», где предусматривалось расширение культурных взаимоотношений между Востоком и Западом. Вскоре после этого и началась коммерциализация по-советски: когда коммерция шла в связке со «священной коровой» советского режима – идеологией, при этом последняя обретала более мягкие формы, чем это было принято ранее. В результате этого синтеза в советском искусстве произошел настоящий переворот, который не только родил на свет целую плеяду творчески талантливых людей, но и позволил прежним кумирам обрести «второе дыхание» и вновь взлететь на гребень успеха. Взять ту же эстраду. Например, популярный композитор Давид Тухманов, несмотря на свою прежнюю славу (а он к середине 70-х входил в пятерку самых высокооплачиваемых советских композиторов), в 1976 году выпустил в свет свою самую концептуальную пластинку – «По волне моей памяти». Та же история произошла и с другим композитором (а также певцом) Юрием Антоновым, который во второй половине 70-х, объединив свои усилия с рок-группой «Аракс», стал одним из флагманов диско-рокового направления в советской эстраде. Новое лицо (и звучание) также обрели такие коллективы, как «Песняры» (перешли в жанр рок-оперы), «Машина времени» (после девяти лет самодеятельного существования она влилась в штат Росконцерта, после чего начался новый виток ее славы – куда более широкой), «Веселые ребята» (первыми выпустили целый диск ремейков западных шлягеров) и т. д. И тогда же началась борьба за влияние на нее со стороны различных политических течений, определявших направление движения страны. Речь идет о так называемых державниках («русской партии») и либералах-западниках. Оба течения сформировались еще в далекие сталинские годы и с тех пор вели перманентную борьбу друг с другом, влияя тем самым на все сферы жизнедеятельности советского общества, начиная от политики и заканчивая культурой. Представители этих течений примерно в равных пропорциях были представлены в руководящих органах советской элиты, хотя с началом в первой половине 70-х годов процесса «разрядки» (сближение с Западом) у либералов появилось весомое преимущество, выражанное в том, что под их знамена стали постепенно переходить представители иных течений – например, центристы-государственники. К концу 70-х в политической жизни СССР сложилась следующая ситуация. В 1977 году Брежнев собирался покинуть пост генсека и уйти на покой. Вместо себя он предполагал выдвинуть более молодого лидера, коим дол жен был стать 54-летний хозяин Ленинграда Григорий Романов (симпатизант «русской пар тии»). Однако представители двух других политических течений уговорили Брежнева остаться на своем посту, мотивируя это тем, что в противном случае может возникнуть раскол в советской элите. Поэтому был выбран следующий вариант: Брежнев остается генсеком еще на несколько лет и начинает процесс подготовки общества к будущим реформам (в том что они начнутся, никто не сомневался). В итоге осенью 77-го была принята новая Конституция СССР, на которую и должны были в недалеком будущем опираться эти самые реформы. Кстати, допущение коммерциализации советской культуры (при сохранении главенства идеологии), начавшееся сразу после принятия Конституции, также входило в этот блок предреформенных мероприятий (то же самое в те годы происходило и в коммунистическом Китае, где к власти после смерти Мао Цзэдуна пришел реформатор Дэн Сяопин). Поскольку у каждого из политических течений были свои цели относительно будущих реформ, поэтому вели они себя соответствующим образом. Например, державники стояли на позиции умеренных реформистов (охранители), а либералы-западники выступали за более радикальные реформы (прогрессисты). Именно поэтому в той же культуре первые следили за тем, чтобы ее представители не «забирали круто влево» – не попали под западное влияние, а вторые, наоборот, не видели в последнем ничего плохого. Вот почему либералы «крышевали» тех же Высоцкого и Пугачёву, а державники их периодически осаживали, считая, что присущий им радикализм несет в себе определенную опасность для традиционных устоев общества. Заметим, что несмотря на то, что главой Отдела пропаганды ЦК КПСС в мае 1977 года был назначен представитель «русской партии» Евгений Тяжельников (до этого он был лидером ВЛКСМ), однако решающего преимущества в критике своих оппонентов в СМИ его соратники по движению не получили. И не могли получить, поскольку такая установка исходила с самого кремлевского верха: во-первых, каждое из течений должно было иметь равный доступ к СМИ, во-вторых – эта критика должна была вестись в определенных рамках приличия. Поэтому все публичные нападки на тех же Высоцкого и Пугачёву никогда не опускались «ниже пояса» (например, скандалы личного характера являлись для журналистов табу). В основном же вся критика этих персон упиралась исключительно в их творческие «завихрения». Взять ту же Пугачёву. Первый публичный выпад против нее в центральной прессе совершила главная газета советских державников «Советская Россия». Это случилось в июле 1979 года в разгар полемики вокруг фильма «Женщина, которая поет». В статье Б. Петрова «Все ли прощать?» речь шла о неэтичном поведении Пугачёвой на концертах, когда она позволяла себе отпускать «соленые» реплики по адресу зрителей, а также своих оркестрантов, которых она называла... «бандитами» (от слова «бэнд» – оркестр). Заметка завершалась следующим резюме: «Все это, конечно, можно выдать и за «несносный» характер или, мягче, как любят говорить некоторые руководители концертных и телевизионных организаций, за взбалмошность певицы... Ну, словом, баловство, это ли главное, мол... «Главное – талант актрисы». Кто против таланта? Все за талант, сомнений нет. Но вряд ли при этом надо забывать о самой певице, ее человеческом достоинстве, подлинном авторитете художника. Ведь талант во все времена питала, поднимала доброжелательная требовательность, а губили снисходительность, потребительство...» Брежневский предреформизм длился в течение шести лет (1977–1982). В нем, конечно, было всякое – как плохое, так и хорошее, однако применительно к Алле Пугачёвой этот период можно по праву назвать «золотым». Именно тогда она стала настоящей звездой советской эстрады, спевшей львиную долю своих знаменитых хитов, начиная от «Не отрекаются любя» и «Все могут короли» (1977) и заканчивая «Старинными часами», «Маэстро» (1981) и «Миллионом алых роз» (1982). Не забудем отметить, что этого «золотого» периода никогда не бы не случилось, если бы свои силы к этому не приложили такие признанные мастера композиторского искусства, как Алек сандр Зацепин и Раймонд Паулс. Как только Пугачёва с ними разошлась (как в творческом плане, так и в человеческом), она тут же многое потеряла как исполнительница подлинно народных шлягеров. Впрочем, здесь была не только ее вина, но и тех времен, которые наступили в стране. В ноябре 1982 года скончался Брежнев, и СССР вступил в полосу долгожданных реформ под руководством нового генсека – Юрия Андропова. Правда, реформатором он оказался осторожным, что диктовалось большей частью внешними факторами – небывалым с начала 60-х годов обострением «холодной войны». Пугачёва отнеслась к этим осторожным реформам без должного пиетита, поскольку ее саму обуревала жажда куда больших перемен. Проще говоря, у нее «поехала крыша» от небывалого успеха, который свалился на нее в предыдущее пятилетие, и того, что ее заметили на Западе (она в июне 82-го выступила в парижской «Олимпии», а также «прорубила окно» в Скандинавию). В итоге она фактически отдалила от себя Раймонда Паулса (с Зацепиным вообще порвала отношения, но чуть раньше), решив, что ей для наполнения репертуара вполне хватит собственного композиторского таланта, а также авторов из разряда молодых (Виктор Резников, Игорь Николаев). Отметим, что Пугачёва, поступая таким образом, ничем не рисковала: ее слава тогда была на такой высоте, что она по инерции вообще могла петь даже самую отъявленную дребедень и народ все-равно бы ее боготворил. Социальный заказ был опять же целиком на ее стороне: Владимир Высоцкий к тому времени уже скончался (в 80-м), и Пугачёва осталась единственной эстрадной исполнительницей, которая могла ежедневно собирать целые стадионы. Это подтвердили ее концерты под названием «Пришла и говорю», которые состоялись в столичном спорткомплексе «Олимпийский» летом 84-го: в общей сложности на них побывало 200 тысяч человек! Эти концерты явили публике несколько иную Пугачёву. Форма осталась прежней (все та же экспрессия и мощно пульсирующий талант), однако наполнение было уже иным – меньше стало исповедальности, которую буквально задавили внешние эффекты: огни лазеров, полеты на трапеции, «дымовая» завеса из жидкого льда и т. д. Все это было данью западной эстраде, на которую Пугачёва вволю насмотрелась в той же Скандинавии, а также по видео. Данью тому же был и новый фильм Пугачёвой, в котором она тогда снялась, – «Пришла и говорю». По сути, это и не фильм был вовсе, а набор красочных клипов на те же песни, которые звучали в ее одноименной программе. Отметим, что если в 79-м первый фильм Пугачёвой «Женщина, которая поет» был удачным средоточием двух течений: идейного и коммерческого, то «Пришла и говорю» являлся уже чисто коммерческим продуктом, где одной из идей выступала пропаганда «красивой жизни», в которой существовала в кадре главная героиня. Это было яркой констатацией того, какое именно течение тогда брало верх не только в искусстве, но и вообще в обществе – либерально-западное, которое ориентировало людей именно на «красивую жизнь». Не случайно фильм вышел на широкие экраны в рубежный период – в сентябре 85-го, когда страной уже несколько месяцев «рулил» либерал-западник Михаил Горбачёв, а не симпатизант «русской партии» Григорий Романов (его накануне премьеры фильма поспешно отправили на пенсию). С 1987 года либералы уже плотно оседлали историю и, опираясь на поддержку значительной части населения, повели дело к радикальной капитализации системы. В этом, может быть, не было бы большой беды, если бы за образец был взят позднебрежневский период, когда капитализация проходила под приглядом идеологии и уравновешивалась двумя течениями – державным и либеральным. Однако горбачёвская команда либералов постепенно отодвинула державников от власти и всю идеологию свела к одному курсу – либеральному. В итоге западничество стало краеугольным камнем практически всей тогдашней политики советских властей. Это сказалось и на культуре: та же эстрада почти целиком перешла на коммерческие рельсы, что диктовалось вполне прагматичной целью – привести туда целую армию молодых исполнителей из разряда любителей, чтобы те, особо не обремененные вкусовыми предрассудками своих предшественников («совков» советской эстрады), сделали из массовой песни настойщий Клондайк для зарабатывания легких «бабок». Это была та самая «красивая жизнь», о которой еще с брежневских времен мечтали либералы-западники. В итоге это истинное нашествие «музыкальной саранчи» опустило уровень отечественной эстрады до самой низкой отметки за все годы Советской власти. Такого количества суррогатной («фанерной») эстрады наше песенное искусство еще не знало. Причем большого труда и таланта от новых исполнителей особо и не требовалось: достаточно было записать в студии несколько песен (часто даже не самим, а с помощью подставных лиц – профессиональных исполнителей) и потом колесить с этим репертуаром по стране, набивая карманы баснословными барышами (лидером в этом процессе стал ансамбль «Ласковый май» – первый рублевый миллионер «фанерной революции»). Что касается Пугачёвой, то она вполне благополучно вписалась в создавшуюся ситуацию, поскольку во многом была ее идеологом. Вот почему она оказалась в числе тех немногих эстрадных исполнителей позднесоветских времен (в их число входили те, кто начал свое восхождение к славе еще в конце 60-х – начале 70-х), которых «фанерщики» так и не смогли выбросить на «свалку истории». Большинство же ее коллег этой печальной участи, увы, не избежали. А ведь среди них были настоящие звезды (назову лишь певиц): Эдита Пьеха, Мария Пахоменко, Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Екатерина Шаврина, Валентина Толкунова, Галина Ненашева, Нани Брегвадзе, Людмила Сенчина, Светлана Резанова и др. Пугачёва же достаточно легко адаптировалась в новых условиях, поскольку никогда не отличалась ни вкусовой «кондовостью», присущей многим ее коллегам (за что и удостоилась звания одной из самых вульгарных советских певиц), ни их особой щепетильностью по части личной жизни (за это к ней приклеилось другое звание – самой скандальной певицы). Не изменила она себе и в годы перестройки, открыв в той же личной жизни «молодежный период», крутя любовь с мужчинами, моложе ее: с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым, певцом Сергеем Челобановым. Причем если первый дал ей немало положительного по части музыкального развития, то второй лишь отнимал, являясь, по сути, «трудным ребенком», выуживавшим из нее немало душевных и физических сил. Между тем даже на закате СССР, когда массовая аудитория, ведомая либералами к дикому капитализму, начала заметно уставать от Пугачёвой, ее имя продолжало фигурировать в различных хит-парадах, поражая даже самых упертых фанатов певицы. Ситуация была из разряда «так долго не живут». Конечно, во многом это было связано со скандалами на «амурном» фронте, которые подогревали интерес к Пугачёвой, однако немалую роль играло собственно само ее творчество, которое на фоне самодеятельной «фанерщины» выглядело шедевральным. В итоге Пугачёва по-прежнему была на гребне успеха, а вот ее конкурентка Ротару в 1990–1991 годы в тех же хит-парадах объявлялась все реже и реже. А все потому, что в новых временах профессионализм, не подкрепленный скандальной славой, был менее востребован аудиторией. Заметим, что именно Ротару, несмотря на свое явное отставание от Пугачёвой по части популярности, в перестройку была удостоена высокого звания «Народной артистки СССР» – это случилось в 1989 году. Вполне вероятно, Пугачёва могла стать «народной» тогда же, но в этом случае ее скандальность сыграла с ней злую шутку – в обществе еще не успела забыться громкая «разборка» с ее участием в ленинградской гостинице «Прибалтийская» осенью 87-го. И все же «народной» Пугачёва стала, успев, что называется, запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Именно она стала последней эстрадной исполнительницей, которая была удостоена звания «Народной артистки СССР» буквально за несколько часов до фактического исчезновения СССР – 21 декабря 1991 года. Ее последними общесоюзными хитами на тот момент были проникновенное «Озеро надежды» и легковесный «Кристиан». С ними она и вошла в новое, постсоветское время. Отметим, что вхождение в новые капиталистические времена для Пугачёвой едва не обернулись трагедией. Но винить в этом было некого, кроме себя самой. Крутя роман с красавцем Челобановым, она решила улучшить свой внешний вид и в сентябре 92-го отправилась в Швейцарию делать себе пластическую операцию. Именно последняя едва и не привела к летальному исходу. Но в итоге все обошлось, и уже спустя несколько месяцев (в декабре) Пугачёва во всю «зажигала» на своих «Рождественских встречах». А в начале следующего года совершила гастрольный тур по Дальнему Востоку. Причем, несмотря на то, что цены на ее концерты были астрономические – 5 тысяч рублей за билет, почти везде были аншлаги. И это несмотря на уже начавшиеся в стране «шоковые реформы» по лекалам «чикагских мальчиков» Гайдара и Чубайса. Видимо, для большинства жителей России Пугачёва продолжала оставаться неким «психотерапевтом», на концертах которой они хотя бы на время забывали о наступившем диком капитализме и ностальгировали по временам СССР. Именно поэтому ее какое-то время недолюбливал Борис Ельцин: в мае 93-го он собирался почтить своим присутствием ее концерт в «России», но в итоге так и не приехал. Чтобы люди, не дай бог, и его, одного из разрушителей СССР, не записали в разряд ностальгирующих по нему. В новых временах Пугачёва по-прежнему оставалась в центре общественного внимания, но это было уже совсем иное внимание, чем в советские годы: если раньше наравне с пересудами по поводу скандалов с ее участием люди живо обсуждали и ее творчество, то в капиталистической России места для последних разговоров уже не осталось – все замыкалось исключительно на скандалы. И неважно, что многим поклонникам певицы это не нравилось – дикий капитализм диктовал свои жесткие условия всему обществу. Приняла эти условия и сама Пугачёва, что вполне закономерно, учитывая всю ее предыдущую деятельность. Ведь это со сцены она могла петь «Сильную женщину», а в жизни ей очень часто приходилось давать слабину. Впрочем, как и подавляющему большинству ее коллег, которые с легкостью отреклись от «проклятого» советского прошлого и бросились «делать жизнь» по капиталистическим лекалам. Единственным исключением стал певец Муслим Магомаев, которому за это можно смело поставить памятник. Он, единственный из эстрадников, после развала СССР прекратил широкую гастрольную деятельность, отныне соглашаясь только на разовые выступления. Этим он ясно дал понять всем своим поклонникам, что настоящая эстрада закончилась с развалом СССР – все остальное будет только хуже. Собственно, это понимали (и понимают) все, кто имел отношение к советской эстраде, однако только у Магомаева хватило мужества не только заявить об этом, но и поступить соответственно со своим заявлением – не позорить свое имя участием в этом попсовом вертепе. Кстати, Пугачёва, которая была дружна с Магомаевым, разделяла его точку зрения на творящееся в российской эстраде, но порвать с ней не могла – все-таки ее сибаритство было гораздо глубже магомаевского. Единственное, на что она решилась, – сделать временную паузу. В результате весной 94-го она вышла замуж за молодого певца Филиппа Киркорова (он моложе ее на 18 лет) и сделала попытку вновь ощутить радость материнства – захотела родить ребенка. Но из этого ничего не вышло, учитывая как возраст певицы, так и не совсем здоровый образ жизни, который она вела все предыдущие годы. В итоге в 97-м Пугачёва вновь вернулась к активной концертной деятельности. Тем более что сама ситуация тогда ей благоволила: после того как летом 96-го она публично поддержала на президентских выборах Ельцина (с экранов ТВ призвала народ голосовать за него), власть посулила ей хорошие перспективы. С этого момента творческая жизнь Пугачёвой вновь начала набирать обороты. В «тучные» путинские годы (2000–2008) Пугачёва, наверное, впервые за долгие годы почувствовала себя в прекрасной форме. Во-первых, шальные «нефтяные» деньги, золотым дождем просыпавшиеся на российскую элиту, позволяли особо не заморачиваться относительно безбедного будущего, во-вторых, она обрела новую любовь – юмориста Максима Галкина, который стал самым молодым кавалером за всю ее жизнь (их разделяет разница в 27 лет). Несмотря на свою молодость, этот молодой из категории тех, которые ранние: долларовый дождь «нефтянки» сыпался на его голову даже обильнее, чем на саму Пугачёву. В результате он отгрохал себе настоящий замок стоимостью порядка 10 миллионов долларов не где-нибудь, а в тех местах, которыми давно была очарована Пугачёва – там живет ее близкая подруга. Между тем внешняя мишура «тучных» путинских лет, видимо, настолько заволокла глаза Пугачёвой (как и всем остальным ее коллегам из попсовой тусовки, которые, как говорил товарищ Саахов «видят жизнь только из окна персонального автомобиля»), что она согласилась не просто стать членом Общественной палаты, а взяться за «социалку» (то есть за социальные проблемы). В итоге спустя несколько недель Пугачёва... заболела – столь разительным оказался контраст между жизнью в «персональном лимузине» и той, что раскинулась за его окном. Поэтому активность певицы на этом поприще несколько спала: как говорится, и возраст не тот, да и нервы не железные. Хотя многие поклонники тогда продолжали ждать от нее какого-нибудь настоящего поступка. Например, воскрешения в репертуаре песни перестроечных лет «Крысолов», где речь шла о высокопоставленных ворах-хапугах. Помните: Крысы жадны, завистью полны, Норы строят словно терема, Меж собой грызутся за чины, Набивая салом закрома... Увы, не дождались люди от Пугачёвой реанимации весьма актуального шлягера. Видимо, ссориться с нынешними «крысами» куда опаснее, чем с прежними. Да и нужно ли? Ведь заявил же в своем недавнем интервью близкий друг Пугачёвой, поэт Илья Резник: «Сейчас другие люди у власти. Мы любим наших президентов, наших руководителей. Они, к счастью, теперь наши. Они любят нас, понимают, дают зеленую улицу и прочее, и мы тоже любим их, любим заслуженно и естественно. Это – люди нашей формации...». Честнее, по-моему, и не скажешь. Впрочем, сказал это Резник, а не Пугачёва, а этот деятель из числа тех, кто «между струйками – и всегда сухой». Однако, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься... Гораздо большую активность певица проявляла в творческой сфере. Нет, за последние десять лет (с хита 97-го года «Позови меня с собой») с ее губ не слетел ни один достойный ее популярности шлягер, зато она активно пробовала себя на других поприщах: в частности, на телевидении (была хозяйкой «Фабрики звезд-7», прибрала к своим рукам «Песню года», вела передачу «Две звезды» и т. д.) и радио (учредила собственную радиостанцию «Алла»). В итоге к своему 60-летнему юбилею она двигалась на всех парах, являя образец вполне счастливой и обеспеченной женщины. Ситуацию подпортил мировой финансовый кризис, который разразился как раз за полгода до этого юбилея. Во многом под его влиянием Пугачёва объявила о том, что сразу после торжеств собирается заканчивать с гастрольной деятельностью. И в самом деле пора остановиться, чтобы в тиши и покое начать подытоживать пройденный путь. Он вместил в себя очень много: шестерых Генеральных секретарей ЦК КПСС и трех президентов, четырех официальных мужей и еще больше неофициальных, тысячу песен, два десятка виниловых дисков и столько же «компактов» и много чего еще. Пугачёва уже вписала свое имя в историю, хотя сказать, что она всегда воспринимала эту историю адекватно, нельзя – все-таки порой ей не хватало объективности, особенно по части советского прошлого. Того самого, куда она не любит возвращаться даже в воспоминаниях. Конечно, эта нелюбовь может объясняться обыкновенной женской возрастобоязнью. Но даже учитывая ее, все же не стоит забывать, что всем лучшим в своем творчестве она обязана именно Советской власти. Не будь ее, вряд ли бы мы сегодня вообще знали, кто такая Алла Пугачёва. Фёдор Раззаков http://mbpolyakov.livejournal.com/182612.h |

| 9:56a | Ну да, где-то так... Книжные новинки Захожу вчера в книжный магазин. Прохожу мимо полки, где лежит «Тарас Бульба». – Мам, смотри! – закричал почти мне в ухо ломающимся голосом какой-то парень лет 13-14, – Книжка по фильму уже вышла! http://armi-mina.livejournal.com/10 |

| 12:05p | Раз просили - отвечу, но прямо здесь Про "чёрный пиар" и "информационные войны" в интернете. Во первЫх строках письма уточню, что интернет, даже если брать не только блогосферу, но и её вкупе с сетевыми СМИ, является куда менее посещаемым и популярным в народе сектором медиа, чем нас в этом убеждают. Блогосфера - так вообще, будто воробей дриснул. Тем не менее, нам часто и помногу говорят о "растущем влиянии" блогосферы, о её "роли в иформационных войнах", и в том же самом пиаре, в том числе и чёрном. - Спешу разочаровать раскативших губу: это далеко не так. По большому счёту, блогосфера пока даже не может претендовать на роль СМИ, - разве что на роль стукача, информатора, часто - анонимного информатора, причём не только и не столько для тех же СМИ, сколько - для некоторых конкретных персон, которые высеры блогосферы читают или хотя бы мониторят с помощью помощников. Всего лишь. В качестве доказательства беспомощности блогосферы самой по себе можно привести массу скандальных дел, - среди которых позиция блогосферы была хоть как-то учтена (или вроде бы учтена) только в том случае, когда информация из блогов плавно перетекла в офлайновые СМИ (ну скажем Дело Иванниковой). Благодаря сотрудникам этих СМИ - да, отирающимся в рабочее время в блогах, и заинтересовавшихся ею. А ведь могли и не заинтересоваться. В последнем случае результата бы заведомо не было, хотя "осадочек бы остался", да... Как это было и в одном из последних примеров такого рода - в попытке развертывания крупномасштабного скандала вокруг сенатора Сергея Пугачёва, когда именно посредством блогов была запущена некая скандальная деза. Однако, хоть она, судя по всему, и дошла до "компетентных лиц", которые её проверили и, по результатам проверки, выбросили, но офлайновые СМИ раскрутку её не поддержали, и потому не получилось не только громкого скандала, но даже и громкого пука. Только тихий такой, зловредный "шипунок". И это - только один из примеров. Хотя пример достаточно вонючий, как и положено такому шипунку. Благо на вывешенную дезу клюнули всякие-разные "видные политолухи", попытались было её даже "творчески переосмыслить" и "преподать", но вот - оказались если не в откровенном говне, то в соответствующей атмосфере. Где-то читал, что была недавно какая-то прессуха на тему инфовойн, где всё это и вылезло наружу. Причём не только по "делу Пугачёва", но и по другим тоже. Это - лишь как пример. Что же касается информационных войн вообще, с участием и офлайновых СМИ, то их у нас вести просто некому. Да никто и не умеет, никто и не стремится уметь. Более того, само законодательство вокруг данной темы и механизмы его реализации созданы такими, что вести её, даже в случае объективной необходимости (ну например против внешнего врага) просто невозможно: если пытаться её начать в нынешних условиях, для начала придётся закрыть 90% существующих СМИ и пересажать 90% пишущих в них персонажей (назвать их журналистами - язык не поворачивается). Пересажать - по той причине, что эти элементы не знают и не понимают ничего, кроме так называемых "свобод", причём внедрённых в их сознание на уровне зомбирования, и - в весьма извращённом виде, в нормальном обществе именуемом не "свободой", а "вседозволенностью". Где-то так. В общем, всё - говно. |

| 12:14p | Спасииииииииииииииииииибо, бля! Снег будет идти в Москве еще неделю Согласно долгосрочному прогнозу сайта «Метеоновости», осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем будут идти в Москве до конца следующей рабочей недели. В понедельник, 20 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха поднимется до +7 градусов, во вторник снова пойдет снег, дневная температура понизится до +5, в среду, четверг и пятницу температура будет около +4 и снова пройдет снег, прогнозируют «Метеоновости». Однако в субботу в Москве должно потеплеть до +9, а в воскресенье до + 12, однако по-прежнему будет облачно, согласно информации сайта, возможен дождь. «Газета.Ru» Current Mood: в земном поклоне ёптыть |

| 12:38p | |

| 12:38p | |

| 12:39p | |

| 12:43p | Перепостю Секреты поиска в Google. Команды особого назначения. Дополнительные команды поисковой машине Google позволяют вам добиться гораздо лучших результатов. С их помощью вы можете ограничить область поиска, а также указать поисковой машине, что не нужно просматривать все страницы. Оператор «Плюс» (+): Для ситуации, когда надо принудительно включить в текст какое-либо обязательное слово. Для этого используется оператор "+" перед обязательным словом. Предположим, если у нас запрос Терминатор 2, в результате запроса у нас появится информация и о фильме Терминатор, Терминатор 2, Терминатор 3. ЧТобы оставить только информацию о фильме Терминатор 2, мы ставим "плюсик" перед двойкой: совсем немного про "Один дома I". Если же у нас запрос вида Терминатор +2. Например: Журнал +Мурзилка Уравнение +Бернулли Оператор site: Этот оператор ограничивает поиск конкретным доменом или сайтом. То есть, если сделать запрос: маркетинг разведка site:www.acfor-tc.ru, то результаты будут получены со страниц, содержащих слова "маркетинг" и "разведка" именно на сайте "acfor-tc.ru", а не в других частях Интернета. Например: Музыка site:www.music.su Книги site:ru Оператор link: Этот оператор позволяет увидеть все страницы, которые ссылаются на страницу, по которой сделан запрос. Так, запрос link:www.google.com выдаст страницы, в которых есть ссылки на google.com. Например: link:www.ozone.com Друзья link:www.happylife.ru Оператор диапозона (..): Для тех, кому приходится работать с цифрами, Google дал возможность искать диапазоны между числами. Для того, чтобы найти все страницы, содержащие числа в неком диапазоне «от - до», надо между этими крайними значениями поставить две точки (..), то есть, оператор диапозона. Например: Купить книгу $100..$150 Численность населения 1913..1935 Исключение слов из запроса. Логическое «НЕ» (-): Чтобы исключать какие-либо слова используются операторы исключения "минус" (-). То есть логическое «НЕ». Полезно в случаях, когда результаты прямого поиска слишком замусорены Например: Аквариум -группа - ищем все про аквариум исключая группу "Аквариум" Поиск точной фразы (""): Полезно для поиска конкретного текста (целой статьи по цитате). ЧДля этого надо заключить запрос в кавычки (двойные кавычки). Например: "И темница тесна, и свобода одна И всегда на нее уповаем" - ищем балладу Высоцкого по одной строке Примечание: Google позволяет вводить в строку запроса не более 32 слов. Усечение слова (*): Иногда требуется искать информацию о словосочетании слов, в котором неизвестно одно или несколько слов. Для этих целей вместо неизвестных словв используется оператор "*". Т.е. "*" - любое слово или группа слов. Например: Мастер и * Леонардо * Винчи Оператор cache: Поисковая машина хранит версию текста, которая проиндексирована поисковым пауком, в специальном хранилище в формате, называемом кэшем. Кэшированную версию страницы можно извлечь, если оригинальная страница недоступна (например, не работает сервер, на котором она хранится). Кэшированная страница показывается в том виде, в котором она хранится в базе данных поисковой машины и сопровождается надписью наверху страницы о том, что это страница из кэша. Там же содержится информация о времени создания кэшированной версии. На странице из кэша ключевые слова запроса подсвечены, причем каждое слово для удобства пользователя подсвечено своим цветом. Можно создать запрос, который сразу будет выдавать кэшированную версию страницы с определенным адресом: cache:адрес_страницы, где вместо "адрес_страницы" - адрес сохраненной в кэше страницы. Если требуется найти в кэшированной странице какую либо информацию, надо после адреса страницы через пробел написать запрос этой информации. Например: cache:www.bsd.com cache:www.knights.ru турниры !!! Надо помнить, что пробела между ":" и адресом страницы быть не должно! Опаратор filetype: Как известно, Google индексирует не только html страницы. Если, к примеру, понадобилось найти какую-нибудь информацию в отличном от html типе файла, можно воспользоваться оператором filetype, который позволяет искать информацию в определенном типе файлов (html, pdf, doc, rtf...). Например: Спецификация html filetype:pdf Сочинения filetype:rtf Оператор info: Оператор info позволяет увидеть информацию, которая известна Google об этой странице. Например: info:www.wiches.ru info:www.food.healthy.com Оператор site: Этот оператор ограничивает поиск конкретным доменом или сайтом. То есть, если сделать запрос: маркетинг разведка site:www.acfor-tc.ru, то результаты будут получены со страниц, содержащих слова "маркетинг" и "разведка" именно на сайте "acfor-tc.ru", а не в других частях Интернета. Например: Музыка site:www.music.su Книги site:ru Оператор link: Этот оператор позволяет увидеть все страницы, которые ссылаются на страницу, по которой сделан запрос. Так, запрос link:www.google.com выдаст страницы, в которых есть ссылки на google.com. Например: link:www.ozone.com Друзья link:www.happylife.ru Оператор allintitle: Если запрос начать с оператора allintitle, что переводится как "все в заголовке", то Google выдаст тексты, в которых все слова запроса содержатся в заголовках (внутри тега TITLE в HTML). Например: allintitle:Бесплатный софт allintitle:Скачать музыкальные альбомы Оператор intitle: Показывает страницы, в кoтopыx только то слово, которое стоит непосредственно после оператора intitle, содержится в заголовке, а все остальные слова запроса могут быть в любом месте текста. Если поставить оператор intitle перед каждым словом запроса, это будет эквивалентно использованию оператора allintitle. Например: Программы intitle:Скачать intitle:Бесплатно intitle:скачать софт Оператор allinurl: Если запрос начинается с оператора allinurl, то поиск ограничен теми документами, в которых все слова запроса содержатся только в адресе страницы, то есть в url. Например: allinurl:rus games allinurl:books fantasy Оператор inurl: Слово, которые расположено непосредственно слитно с оператором inurl, будет найдено только в адресе страницы Интернета, а остальные слова – в любом месте такой страницы. Например: inurl:books скачать inurl:games кряк Оператор related: Этот оператор описывает страницы, которые "похожи" на какую-то конкретную страницу. Так, запрос related:www.google.com выдаст страницы со схожей с Google тематикой. Например: related:www.ozone.com related:www.nnm.ru Оператор define: Этот оператор выполняет роль своего рода толкового словаря, позволяющего быстро получить определение того слова, которое введено после оператора. Например: define:Кенгуру define:Материнская плата Оператор поиска синонимов (~): Если вы хотите найти тексты, содержащие не только ваши ключевые слова, но и их синонимы, то можно воспользоваться оператором "~" перед словом, к которому необходимо найти синонимы. Например: Виды ~метаморфоз ~Объектное ориентирование Оператор диапозона (..): Для тех, кому приходится работать с цифрами, Google дал возможность искать диапазоны между числами. Для того, чтобы найти все страницы, содержащие числа в неком диапазоне «от - до», надо между этими крайними значениями поставить две точки (..), то есть, оператор диапозона. Например: Купить книгу $100..$150 Численность населения 1913..1935 http://users.livejournal.com/gitanes_/4 |

| 12:45p | Перепостю ибо вкусно, сцуко... А теперь про бастурму. Как сделать дёшево, сердито и быстро.  Бастурма - вяленая в пряностях говядина (не путайте - иногда бастурмой ещё называют маринованный шашлык.) Традиционно бастурму готовят довольно толстыми кусками, сантиметров по 6 толщины, и долго вялят на холодке, примерно при 8 градусах. Процесс вялки занимает 2-4 недели и дома его повторить трудновато. Поэтому я использую быстрый способ - мясо режется более тонкими полосами и оттого готовится гораздо быстрее; неудобство же этого способа в том, что готовые тонкие полоски трудновато резать ломтями, чтобы делать бутерброды. Но в нашем случае это неудобство вполне компенсируется быстротой приготовления. И всяко получится гораздо вкуснее чем "бастурма" из магазинов. Итак, мясо - говядина. Традиционно рекомендуют вырезку или щуп. Я с успехом использовал огузок, толстый и тонкий край. Ещё нам понадобится чаман - продаётся на рынках у торговцев пряностями. Пряность эта так и называется: чаман, торговцы знают. Это пажитник, причём слышал разные мнения - голубой ли это пажитник, или греческий, зёрна ли пажитника или зелень. В общем, не забивайте себе голову и просто купите у торговца, чаман для них и есть чаман. (Если чамана нет - то это уже будет не совсем бастурма. Говорят, можно заменить молотым тмином - не пробовал. Но купить чаман - проблем нет, коробка стоит 100 рублей.) Вот он:  Ещё понадобятся соль (каменная, крупного помола - ни в коем случае не йодированная!), сахар (традиционно для вялений рекомендуют коричневый нерафинированный тростниковый - но сойдёт и обычный), красный перец, папарика, чёрный перец - ну и опционально кумин, душистый перец. 1й день. Мясо моем, сушим бумажными полотенцами. Режем полосами толщиной 1-2-2.5см  Тонкие полосы приготовятся быстрее - но резать их будет трудновато, да и вкус будет попроще. Но всё равно будет очень вкусно :-) Солим мясо сухим способом. Сухой способ - это когда сок уходит из мяса и оно в нём не купается. На килограмм мяса: 2 столовых ложки с горкой соли 1 столовую ложку с горкой сахара 1 чайную ложку с горкой чёрного перца Тщательно моем нашу посуду. Натираем мясо смесью, укладываем так, чтобы сок уходил. Для этого есть разнообразные ухищрения. Доселе я использовал две тарелки - одну большую, а в неё вверх дном укладывал тарелку поменьше, а уже на неё клал мясо. Тогда сок уходит под малую тарелку и мясо остаётся сухим. Вот так:  Но лучше, как оказалось, мясо поместить на сетку (используется для защиты сковородки от брызг) - тогда сок будет капать на тарелку под сеткой, а воздух свободно поступать со всех сторон. Вот эта сетка:  Там на ней не будущая бастурма, а фарш для колбасы - но принцип понятен. Укладываем в холодильник, чтоб было градусов 5. Внимание! Мясо обязательно переворачиваем дважды в сутки, особенно если оно лежит на тарелке - оно должно дышать. Иначе может задохнуться. Проходят 3 суток. Мясо пока солится, готовим чаман. На килограмм мяса: 1 столовая ложка с горкой чамана 1 столовая ложка с горкой смеси острого красного перца и паприки (1:1) 1 столовая ложка давленого чеснока (не забываем перед давлением чеснок тщательно вымыть! Любые контакты с почвой опасны при вялке.) 1 чайная ложка с горкой чёрного перца Можно ещё добавить душистого перца, кумина Чаман разводим в тёплой кипячёной воде, чуть теплее комнатной - до консистенции жидкой сметаны. Добавляем остальные пряности и размешиваем. Добавляем ещё воды, опять мешаем. Снова с удивлением обнаруживаем, что чаман по-прежнему забирает воду - он набухает и густеет. Снова подливаем воды. И так возимся с ним довольно долго, пока не получается киселеобразная масса с густотой жидкой сметаны. В итоге чаманного маринада получается довольно много - это из одной-то ложки чамана:  Ставим в холодильник на сутки. Итого, с начала засола прошло 4 суток. Мясо просолилось - поскольку ломти у нас тонкие. Теперь маринуем: обмазываем равномерно маринадом и укладываем в глубокую ёмкость, чтобы маринад не растёкся  Маринуем 3 суток. В течение этого времени опять же переворачиваем мясо. Итак, с самого начала процесса прошла неделя. Раскладываем промаринованные ломти на противень или на тарелки и подсушиваем на подоконнике, на сквознячке.  На мясе образуется засохшая корочка из пряностей - тогда мясо переворачиваем и так до тех пор, пока корочка не подсохнет на всём мясе ( пара дней). Можно подмазывать остатками чамана. Когда корочка образовалась - тогда его просто подвешиваем на сквознячке, как билтонг - самые тонкие куски дойдут за пару дней, остальные подольше. Готовность определяется на ощупь - мясо должно стать твёрдым, не прощупываться мягкость внутри. Конечно, до каменного состояния доводить не надо - так, в меру, чтоб не сырым было. Ломти толщиной в 2 см усыхают до толщины примерно в 1 см. Режем (для масштаба рядом лежит нож - видно, что бастурма получилась довольно миниатюрной)   Готово   В следующий раз замахнёмся на святое - на колбасу :-) Оказывается, тоже вполне приготовляема в домашних условиях. http://d-sanin.livejournal.com/10819.ht |

| 12:48p | "...  – Мало ли кто вам звонит? Какое-то быдло! Подумаешь, 25 тысяч безработных?! Это - ничего, капля в море. Не сдохнут! А ваши ведущие пускай готовятся отправиться на биржу. Хотя их там не устроят. Им теперь нигде не устроиться на работу. Как, впрочем, и вам, и вашим коллегам по передачке. Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга Сергей Бодрунов. Питерцы, запомните это свинячье рыло ..." http://users.livejournal.com/_starl |

| 1:11p | "... Вчера имели неосторожность поехать по делам из Твери в Солнечногорск. На авто, соответственно. Причем пришлось съездить туда за день дважды, но это совсем другая история. Я о другом рассказать хочу. День разъездов попал как раз на приезд товарища Путина в Тверскую область. Выехали первый раз часов в 11. От Твери до Солнечногорска ДПС-ники на каждом даже самом маленьком перекресточке. Сначала шел, сбавляя скорость, потом убедился, что даже в населенных пунктах никого не тормозят, не до этого им. Ну тут ничего необычного, само собой. В Солнечногорске уже наблюдали пробки на примыкающих к трассе дорогах, и пролетающие машины с мигалками. Обратно выехали минут через 40, от Солнечногорска до Твери 1,5 ДПС-ника ;) И те в Новомелково, там уж святое дело ;))) В Твери выяснилось, что придется ехать еще раз ;) Выехали около пяти вечера. Уже сразу за Эммаусом стало напрягать практически полное отсутствие машин в сторону Москвы. Зато ехать было, хорошо. да. ;) Впереди никого, Сзади - тоже никого. Перед Городней стало понятнее. Встречные фуры и грузовички вплоть до "газелей" встречного направления кучно жались по обочинам, на заправках, во всех ответвлениях. Дальше интересней ;) Уже у самой Городни картина маслом "номер раз" ;) на встречной полосе стоит ГИБДД-шный "форд", за ним в обе полосы стоят все. Всё направление вообще. И много-много километровая пробка. Через несколько десятков километров - такая же машина и такая же пробка. Ну и в таком духе до московской области. После въезда в нее пробок почему-то не наблюдалось. До Солнечногорска по пустой трассе долетели за час. А вот обратно... Надежды на то, что товарищ Пу уже проедет к тому времени, когда мы поедем побратно не оправдались. Т.е. он-то проехал, как я понимаю. Но пробки остались. Первый раз мы встали километрах в 10 перед Новомелково. Плотно. Надолго. Минут через 15 после начала стояния мимо лениво проехала ГИБДД-шная машина, вещая "не волнуйтесь, скоро поедем". Поехали, правда, не скоро. Но все же поехали. С наивной надеждой, что теперь-то тормозить не будут. Обманулись. Постояли еще и под Городнёй и уже в Эммаусе..." (дальше) Кстати, встреча товарища Пу с гегемонами на ТВЗ уже породила толки в городе. Сегодня в очереди в кассу уже слышал вольное изложение обстановки этой встречи. Судя по всему, тётка пересказывала впечатления своего мужа (или родственника) - там лично присутствовавшего. Звучало это примерно так: "Спрашивают его про одно, а отвечает он совсем про другое. То ли глухой, то ли дурной, то ли себе на уме. В общем, люди разочаровались. Думали увидеть лидера, а увидели говно. Не лучше, чем местное. Только шуму больше." |

| 1:32p | "...

(дальше) |

| 4:57p | Очень мило. А то можно и забыть, что ЧР входит в состав РФ Рамзан Кадыров: присутствие в Чечне российских войск необходимо |

| 5:15p | |

| 5:29p | Какой клёвый лид на НьюСруКоме, а! "... Утром к сотруднице отделения Сбербанка пришел муж, и супруги вышли на лестницу поговорить. Через некоторое время работники банка услышали крики, поднялись на площадку и увидели, как мужчина наносит удар ножом уже лежащей на полу супруге. Когда убийцу окликнули, он четырежды пырнул себя ножом и скончался. ..." Я б даже дописал "поспешно скончался", или "торопливо скончался". Да. |

| 5:32p | Ишшо одно... неподкупное... "... Однокурсница президента России Дмитрия Медведева Валерия Адамова рекомендована к назначению на должность председателя Федерального арбитражного суда Московского округа (ФАС МО) в среду. Прошлый председатель Людмила Майкова была отправлена в отставку за нарушение судейской этики: она получила квартиру при помощи правительства Москвы. К кандидату Адамовой возникли вопросы относительно "схемы счетов и вкладов на сумму более 0,5 млн долларов". В Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) обратился тележурналист Владимир Соловьев, который инициировал разбирательство в отношении Майковой, с информацией о банковских счетах, открытых на имя Адамовой. Об этом в четверг пишут газеты "Ведомости" и "Коммерсант". "Когда лицо, более года работающее судьей, совершает процентные банковские вклады на суммы более полумиллиона долларов, речь, вероятно, идет о легально полученном вознаграждении, - говорится в обращении. - Факт, когда судья снимает с корпоративных банковских карт 7,8 млн рублей, тоже наверняка имеет объяснение. Однако, думается, следует провести проверку". Соловьев также предлагал проверить источники финансирования поездки Адамовой в КНР в сентябре-октябре 2008 года и строительства загородного дома в Подмосковье. ..."http://newsru.com/russia/16apr2009/r |

| 5:48p | |

| 6:10p | |

| 8:44p | В Москве ищут мужчину, напавшего с ножом на охранника книжного магазина Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве неизвестный ранил ножом охранника книжного магазина "Букбери". Как сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, нападение было совершено около 17:00 в помещении магазина, расположенного в доме № 10 по 1-й Тверской-Ямской улице. По словам свидетелей нападения, между охранником магазина и посетителем, похожего на выходца с Кавказа, произошел конфликт. В ходе этого конфликта посетитель достал нож и ударил охранника в живот, после чего скрылся с места происшествия на иномарке зеленого цвета. В настоящий момент в Москве объявлен специальный план "Перехват". Охранник госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского. http://interfax.ru/news.asp?id=7485 На незнание падежей интерфаксовцами мы глаза закроем. Но отметим, что скоро в обиходе должно появиться выражение "лицо, похожее на негра". |

| 8:49p | Из жизни мразей: Правозащитная шушера* из ОПРФ обеспокоена положением мигрантов В деловом центре "Александр-Хаус" прошло "заседание". Заседали за счет русских.  По инициативе Комиссий Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы и по межнациональным отношениям и свободе совести прошли общественные слушания на тему: "Положение мигрантов в условиях кризиса". Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся правовой защиты мигрантов, проблемы, связанные с ухудшением криминогенной обстановки в стране в период кризиса. В работе заседания приняли участие: директор Федеральной миграционной службы К.Ромодановский, члены Общественной палаты А.Кучерена, Н.Сванидзе, А.Гербер, А.Брод, М.Каннабих, О.Костина, С.Ряховский, Н.Голик, председатель Комитета по безопасности Госдумы В.Васильев, руководитель Департамента труда и занятости населения г. Москвы О.Нетеребский, лидеры правозащитных организаций, ведущие эксперты. Ну и где русские организации? Голос большинства не желают слушать мрази? Оплатили "Александр-Хаус" из своих кармашков, нет? Из бюджета небось? Мрази. Вот некоторые тезисы: "Иммигранты подвергаются дискриминации в социальной, культурной, экономической областях, однако наиболее болезненны для них дискриминационные практики в сфере занятости и найма жилья, получившие наибольшее распространение." "Известно, что быстрый и легкий доступ на рынок труда - один из важнейших факторов успешной адаптации иммигрантов. Дискриминация же на рынке труда, проявляющаяся в ограничении доступа представителей мигрантских меньшинств к отдельным видам работ и сферам занятости, в оплате труда, условиях затрудняет их аккультурацию." "Не менее отчетливо выражена дискриминация на рынке жилья: практически во всех регионах можно встретить объявления: "сдам русской семье", "сдам славянам", реже - "кавказцев просим не беспокоить". В результате мигрантам приходится переплачивать за найм жилья." Сколько у нас миллионов безработных? А либеральный сброд заботиться о мигрантах. Их де "аккультурировать" надо, а им русские квартиры не хотят сдавать! Ай-ай-ай! Так вести себя надо прилично и оставить свои "культурные особенности" у себя в ауле. Но эти простые мысли чужды либеральной мразоте, им этого не понять. "Неизбежным следствием политики потворства мигрантофобиям являются не только внутриполитические социально-экономические и демографические вызовы (ослабление социальных институтов, сегрегация общества, деградация моральных норм, ускоренная депопуляция, рост социальной напряженности, нарастающие угрозы конституционному строю, снижение эффективности и конкурентоспособности российской экономики), но и внешнеполитические угрозы: ослабление влияния России в рамках СНГ, G-8, Шанхайской группы, нарастание (само) изоляции России на внешнеполитической арене." Ну здесь старая песенка ансамбля либерального сброда и нац. меньшинств: "Вы должны лечь под каждого мигранта, иначе бывшие республики СССР побегут в Вашингтон и устроят России изоляцию". Да уже все кто хотел отсосать у пиндосов, это сделал. Кому мало - идите лижите там еще. Тщательнее. В своей стране народ сам устанавливает правила, без оглядки на G-8. Либералы от этого бесятся, конечно. "Идеология новой миграционной политики исходит из неочевидной посылки, что мигранты из стран СНГ никуда не денутся, и что Россия для них - единственно возможное направление миграции. Чрезмерная оглядка на общественные настроения, в достаточной степени проникнутые ксенофобией, чревата не только экономическими издержками, но и внешнеполитическими последствиями. В то же время социальная политика, каковой и является миграционная политика, не может удовлетворить интересы всех заинтересованных групп и социальных слоев. Стоящие перед страной и обществом вызовы слишком серьезны, чтобы оттягивать непопулярные решения." А вот здесь правозащитная шваль хочет, минуя мнение большинства, "принять непопулярные решения" (имеется в виду миграционная амнистия). Ведь политика все равно "не может удовлетворить интересы всех". Чьи интересы призывают учесть "заседатели"? Мигрантов, G-8, "шанхайской группы", СНГ. Нужное подчеркнуть. Народ России и его интересы им не важны. Мрази. Необходимо создание основ антидискриминационного законодательства, совершенствование миграционного законодательства и его правоприменения. Т.е. нас обяжут отдавать квартиры кавказцам и брать их всех на работу в приоритетном порядке. Они мигранты, они нам очень нужны, а то в "европах" на нас косо посмотрят... источник Примечание: ШУШЕРА - , шушерь, шушель ж. собират. шухоборь, ШАРАбарщина, всякая дрянь, плохие, ветхие пожитки; | сброд, сволочь люда, шушваль, дрянной люд. такая шушера сошлась, что не знаешь, куда отвернуться. шушера, мякина да сору половина. (словарь Даля) http://headshotboy.livejournal.com/79520.h |

| 8:55p | Вот этот милый и главное - ЧЕСТНЫЙ - человек судил полковника Буданова и приговорил его к 10 годам заклчения: Начинаются судебные прения по делу Владимира Букреева – бывшего военного судьи, вынесшего обвинительный приговор полковнику Юрию Буданову. Букреева уже четыре года обвиняют в мошенничестве и собираются отправить в колонию на 10 лет. Полковника юстиции Букреева, который в 2003 году за похищение и убийство чеченки Эльзы Кунгаевой приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-полковника Юрия Буданова, судят за мошенничество. По версии следствия, бывший судья получил от подсудимого по одному из уголовных дел взятку, пообещав, что поможет ему избежать реального срока и отделаться штрафом. Мошенником участники расследования объявили Букреева потому, что реально повлиять на судьбу подсудимого-взяточника судья не мог, поскольку не вел это дело. Уголовное дело против Букреева возбудили в 2005 году. К тому времени судья уже ушел в отставку по собственному желанию (это случилось в 2004 году). Находящегося на заслуженном отдыхе бывшего зампреда Северо-Кавказского суда обвинили в получении сразу двух взяток от одного из подсудимых, дело против которого рассматривалось в 2003 году. Этим подсудимым был бывший начальник продовольственной службы Северо-Кавказского военного округа (СКВО) полковник Сергей Серкин. Начпрод попался на махинациях со свежезамороженной рыбой путассу. Он купил для военных частей СКВО 3 тыс. тонн этой рыбы по завышенной цене, несмотря на то, что поставки мороженой путассу в войска вовсе запрещены. Серкин обвинялся в халатности, и ему грозило реальное лишение свободы. Помочь избежать срока, как считают следователи Главной военной прокуратуры (ГВП), ему пообещал Букреев. В марте 2003 года он якобы требовал от Серкина $150 тыс. Следователи считают, что Букреев не мог повлиять на ход рассмотрения дела: он в Ростовском суде не работал и Серкина не судил. Информацию о ходе процесса Букреев якобы получал от своей знакомой Ирины Кочетковой – председательствующей судьи по делу Серкина. Кочеткова, ничего не подозревая, рассказывала коллеге по цеху, что за дело рассматривает, а Букреев, используя ее рассказы, при общении с Мирошниченко и Серкиным делал вид, что держит ситуацию под контролем. Вторую взятку Букреев якобы получил за то, чтобы не допустить отмены слишком мягкого приговора Серкину, который прокуратура обжаловала в вышестоящей инстанции. Подсудимый на этот раз обратился к Букрееву через другого посредника – заместителя военного прокурора СКВО Шарифа Ахмедова. Судья и прокурор, как считает следствие, потребовали от Серкина $50 тыс. Пятую часть суммы Ахмедов забрал себе, а остальное передал Букрееву. Первым подозреваемым по уголовному делу стал как раз Ахмедов, а потом, опираясь на его показания, сотрудники военной контрразведки провели обыск у Букреева и нашли в банковской ячейке его сына $40 тыс. |

| 9:49p | Ивану Бортнику - 70  |

| 10:19p | |

| 10:25p | Миф о сильном российском государстве развенчан, Путиным... «В самом начале прошедшей недели россияне получили благую весть. Оказывается, весь мир нам завидует. Некоторые, кто читает или слушает только заголовки новостей, никак не могли взять в толк: неужто это опять про набивший оскомину «островок стабильности». Но нет. Оказалось, все гораздо проще. Нам завидуют потому, что у нас плоская шкала подоходного налога, и налог этот составляет всего ничего – какие-то жалкие 13%. Не островок стабильности, конечно, но все равно приятно. Так и представились толпы завидующих нам жителей Европы и Америки, штурмующие российские консульства в тщетном стремлении приобщиться к нашей передовой налоговой системе. Да вот только нет этого. А есть пусть не бурный, но вполне себе устойчивый поток наших граждан, ежегодно отъезжающих в страны, где подоходный налог и гораздо выше, да еще и прогрессивный. Как будто бы все они: и те, кто уезжает из России, и те, кто не желает в нее ехать, вступили в заговор с целью опровергнуть самые глубинные основы экономической теории. Те самые, которые гласят, что человек – рациональное существо, и всегда выбирает то, что ему выгодно. Единственное рациональное объяснение здесь может быть одно. Люди в массе своей плохо разбираются в экономике, и не понимают смысла слова «прогрессивный». Они понимают его в хорошем смысле, а на самом деле его надо понимать в плохом. Но теперь премьер министр В.Путин всем все объяснил, так что, наверное, ситуация изменится. Или все-таки нет? То, что люди не любят платить налоги – медицинский факт. Но человеческая жизнь состоит не только из уплаты налогов. Она включает в себя много параметров. Например, такие, как уровень образования, здравоохранения, безопасность во всех ее проявлениях: от безопасности на улицах до безопасности при контактах с представителями силовых структур. Ну, и многое, многое другое. При принятии решения, где жить, люди сравнивают совокупность всех факторов. И эта совокупность порождает поток мигрантов из России в страны запада, и пока не в состоянии генерировать сколько-нибудь заметный обратный поток. Конечно, оценивая совокупность условий своей жизни, люди не склонны непосредственно соотносить уровень налогов, которые они платят, и уровень социальных благ, которые они получают. Еще раз повторим: налоги не любит платить никто и никогда, и пока налоги будут, сколь угодно маленькие, жаловаться на них будут. Но вот выбирая, где жить, люди так или иначе неявно проводят соизмерение. Да, здесь налоги маленькие, но за свои налоги ты не получишь ничего в смысле социальных благ (а в отдельных случаях можешь получить «в морду»). А здесь налоги высоки, но и получаешь ты за них нечто вполне осязаемое. Наверное, меньше, чем хотелось бы. Но рассуждать о чем-то в терминах чужих субъективных желаний, да к тому же еще вырванных из контекста – это дешевый демагогический прием, никакой иной цели, кроме манипуляции массовым сознанием не имеющий. А если рассуждать объективно, то житель загнивающего Запада на условную единицу уплаченных налогов получает больше социальных благ, нежели гражданин России. А вот теперь, встав на твердую почву, мы уже можем для себя решать, кто кому и почему должен завидовать. Почему так происходит? В.Путин с удивительной откровенностью и доходчивостью это объяснил. Почему мы не можем ввести прогрессивную шкалу подоходного налога? Потому что не можем этот налог администрировать. Видите ли, сбор налогов – это конституирующее свойство любого государства. Государства могут быть самыми разными, и заниматься самыми разными вещами – но все они собирают налоги, и не делать этого не могут. Если государство не может администрировать сбор простого налога, который давно и во многих странах не без труда, но собирается, то можно ли от него ожидать, например, что оно сможет эффективно администрировать расходование налоговых доходов? Если подходить с вульгарно-экономической точки зрения, в собирании налогов государство заинтересовано в первую очередь, ведь это его доход. А вот в расходовании своих доходов оно не заинтересовано. Оно, конечно, вынуждено это делать, хотя бы для того, чтобы не выглядеть в глазах налогоплательщиков просто шайкой разбойников и рэкетиров. Впрочем, что ему до налогоплательщиков: хотя бы в глазах «цивилизованного сообщества», которое по совершенно непонятным причинам, как можно предположить – чисто из вредности и постоянного стремления унизить Россию, навязывает нам какие-то совершенно извращенные представления о функциях государства. В принципе, это неважно, что именно вынуждает государство тратить собранные доходы. Главное здесь следующее: если государство не может хорошо сделать то, в чем оно заинтересовано, то оно заведомо будет как минимум не лучше делать то, в чем оно не заинтересовано. И одного этого простого соображения достаточно, чтобы по достоинству оценить истинное содержание пресловутой антикризисной программы правительства. По сути дела В.Путин признал, что государства в России нет, или, по крайней мере, оно очень слабое. Так и осталось непонятным, а куда вдруг в один миг пропали восьмилетние усилия по «укреплению государства» и «выстраиванию вертикали власти». Остается только предполагать, что все это время речь шла исключительно об укреплении власти вполне определенной группы людей. Не знаем, считают ли они эту задачу решенной, и в какой мере, но можем только сказать, что к реальному укреплению государства вся эта деятельность никакого отношения не имела. А что до зависти… Так ведь западный обыватель в минуту трудную может позавидовать отсутствию в нашей стране государства и связанных с его наличием тягот для простого человека. Но жить он сюда все равно не поедет. Бросилась в глаза и еще одна особенность. Признавая слабость и неэффективность современного российского государства, В.Путин говорил об этом так, как будто бы сам он к этому государству никакого отношения не имеет. Он его даже как будто стесняется, ему порой за него стыдно. В некоторые моменты казалось даже, что это какой-то противник режима волшебным образом переместился со своей кухни на трибуну Государственной Думы, и начал обличать пороки системы, срывая при этом аплодисменты депутатов. Которые, в свою очередь, тоже старательно делали вид, что они к этому государству никакого отношения не имеют. Сюрреализм отдыхает. Здесь хотелось бы вкратце остановиться на либерализме и его разновидностях. К теме разговора все это имеет самое непосредственное отношение. Есть либерализм идейный, и его сторонники готовы работать над тем, чтобы свои идеи реализовать на практике. А есть либерализм от лени, страха или неуверенности в себе. Это когда человек по той или иной причине не хочет делать ничего серьезного, не хочет рисковать и нести ответственность – но хочет иметь моральное оправдание своему ничегонеделанию. И тогда человек объявляет себя либералом, и доказывает всем окружающим, что именно такое поведение и диктуется его либеральной идеологией. В.Путин, конечно же, либерал. Но он либерал вот из этой самой, второй категории. И большинство либералов, находящихся у власти, они тоже из нее же. Страшно сказать, но представители либеральной оппозиции, те, имена которых у всех на слуху, тоже в большинстве своем относятся к ней же. В чем разница между двумя типами либерализма? Возьмем хотя бы тот же самый тезис о сильном государстве. Идейный либерал считает, что государство должно быть сильным: он может призывать к ограничению функций государства, но то, что те функции, которые у него остались, должны эффективно реализовываться – в этом у него сомнений нет. Наши либералы у власти тоже не прочь поговорить об укреплении государства. Но вот когда речь заходит о конкретных проявлениях сильного государства, они внезапно предпочитают сделать вид, что они здесь не причем. Они, занимающие сплошь высокие государственные посты – это одно, а государство – это совсем другое. Оно для них – враждебная сила, а они вроде как разведчики, представляющие неназванные силы света. А разведчик, засланный в тыл врага, он разве может нести ответственность за то, что этот враг творит? Ни в коем случае. Вроде бы, либералы обоих видов говорят одни и те же слова. Но раскол между ними проходит не по линии слов, а по линии готовности работать ради своих слов. Идейные либералы над созданием сильного государства работали и работают, наши же предпочитают только говорить. Разница особенно отчетливо проявляется в период кризисов, когда встает вопрос о возможности расширения государственных функций. В этих условиях идейные либералы даже могут уступить власть другим политическим силам. Но при этом они этим силам передадут государство, которое в состоянии решать поставленные перед ним новые задачи. Конечно, под новые задачи надо будет многое поменять: но каркас сильного государства уже есть, и с ним можно работать. Собственно, именно это мы можем наблюдать сегодня в связи с принятием в западных странах разнообразных антикризисных планов. Оказывается, сильному государству ничего не стоит оперативно изменить направление своей деятельности: оно это делает быстро и относительно безболезненно. Планы получаются четкие, понятные и выполнимые. Насколько действенные – другой вопрос, к системе государственного управления отношения не имеющий. А наше «сильное» государство в разгар кризиса признает, что оно самый простой налог не может толком администрировать. И посему вместо антикризисной программы предлагает обществу многостраничный пустой текст, полный внутренних противоречий и нестыковок, про который всем известно, что он не будет выполнен, и через несколько месяцев будет заменен еще одним, столь же бессодержательным. http://nr2.ru/moskow/229242.html http://1-9-1939.livejournal.com/95692.h |

| << Previous Day |

2009/04/16 [Calendar] |

Next Day >> |

Пять лет назад, 14 апреля 2004 года, прошла инаугурация избранного всенародным голосованием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сам факт победы на выборах известного артиста до сих пор остается одной из наиболее интересных и малоизученных страниц новейшей истории Алтая. Там было все: административный ресурс (как местный, так и федеральный), сервильная пресса, интриги и судебные иски, популизм, намерения улучшить жизнь в регионе, протест населения против старой системы, надежды на обновление… Губернаторство Евдокимова началось сенсационно и закончилась трагично. Его реальная история, по сути, еще не написана.

Пять лет назад, 14 апреля 2004 года, прошла инаугурация избранного всенародным голосованием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сам факт победы на выборах известного артиста до сих пор остается одной из наиболее интересных и малоизученных страниц новейшей истории Алтая. Там было все: административный ресурс (как местный, так и федеральный), сервильная пресса, интриги и судебные иски, популизм, намерения улучшить жизнь в регионе, протест населения против старой системы, надежды на обновление… Губернаторство Евдокимова началось сенсационно и закончилась трагично. Его реальная история, по сути, еще не написана.