[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

Альма Патер's LiveJournal:

| Sunday, November 30th, 2014 | |

| 12:32 pm | Муравьев и Репетилов Как известно, назначенный в Вильну усмирять мятеж Муравьев местных русских чиновников не жаловал, подозревая в них и коллаборантов, и мягкотелых раздолбаев, по попустительству которых вот это все. А те затаили на него обиду: мы тут, понимаешь, оборону держали от численно и ресурсно превосходящего латинства и полонизма, брошенные и преданные петербургским начальством, и вот, казалось бы, подмога пришла, а эта подмога, прибывшая вместе с Муравьевым, смотрит на нас искоса, исподлобья и оскорбляет в лучших патриотических чувствах низкими подозрениями – уже не говоря об отставках.  Служивший при Назимове начальником особого отделения по политическим делам А. С. Павлов в «Русской старине» изо всех сил удерживался в рамках корректности и в границах официально признанных заслуг графа Муравьева. Однако, засвидетельствовав, что Назимов считал Муравьева только человеком умным (т. е. лишенным чести и других достоинств), присовокупил сноску: «С точки зрения Грибоедовского Репетилова». А. С. Павлов. Владимир Иванович Назимов. Очерк из новейшей летописи северо-западной России // Русская Старина. 1885, т. XLV. Март. С. 572. Портрет Владимира Ивановича Назимова гравировал И. И. Матюшин

|

| Thursday, November 14th, 2013 | |

| 8:51 pm | вход в безмолвное и мертвое царство былого В промозглый декабрьский вечер лучше нет, как читать и перечитывать рассказ про летний душный и пламенный вечер и чужую несчастную любовь: вот Николай Иванович, обрюзгший, постаревший, вот Анна Петровна, тоже уже не та, встретились внезапно после какого-то промежутка, и все там в них всколыхнулось было, но и так и осело, – Николай Иванович несчастливо женат, но не может расстаться с женой, да и Анна Петровна уже не та. И кто бы стал читать всю эту душевную муть, не будь она напечатана, во-первых, сто с лишним лет тому назад в местной газете «Северо-Западный голос» («Ежедневная, политическая, научно-литературная и общественная газета»), не называлась бы, во-вторых, «На горе» и не начиналась бы волшебными словами «Замковая гора»:  Замковая гора. Гаснет душный и пламенный вечер. Очертания городских зданий тают в надвигающейся мгле и только купола и крыши церквей и костелов отчетливо вырисовываются в красочном, но уже тускнеющем небе. За лентой реки – здания, поля и уходящия к горизонту мглистыя дали, а над Антоколем, там, где некогда горели огни в честь богини Мильды, литовской Венеры, клубится не то дым, не то туман, и заросшие сосною холмы покрыты густыми тенями. Надвигается ночь. Стихает город. Звуки потеряли свою отчетливость и резкость, стали мягче и глуше. Так вкрадчиво, так нежно доносится откуда-то грустная мелодия вальса и, лаская ухо, замирает аккорд рояля, точно призыв воздушной мечты. Моментами все так тихо, молитвенно тихо, так мечтательно, грустно и безлюдно, точно у подножья холма нет огромнаго нервнаго города, а башня и ветхая стена руины сторожат вход в безмолвное и мертвое царство былого. Кто бы мог подумать, что сто с лишним лет тому назад Вильна была огромным нервным городом, не то что нынешний тихий провинциальный Вильнюс. Осталось только научную статью придумать, куда вставить про вход в безмолвное и мертвое царство былого.

Васильковский. На горе. Северо-Западный голос. 1913. № 2448. 16 (29) июля. С. 3.

|

| Friday, November 8th, 2013 | |

| 9:56 pm | Одному лишь дурно Длинными зимними вечерами лучше нет занятия, как читать про сваленный памятник Ленину в Киеве, и читать и перечитывать, вслед за патриотическим стихотворением про русский народ, который везде крылом машет, эротический триллер «Неверная жена» пера крестьянина из деревни Котляны Стунской волости Полоцкого уезда Витебск губернии, растиражированный виленским журналом «Крестьянин» немало в феврале 1911 года: Полегли все спать, Тишина в избе. Только ветер воет Жалобно в трубе. За полночь давно, Семья мертвецки спит, Одному лишь дурно –

Он тихо лежит. Жена хозяйка молодая Виновница всему Картина уж страшная Мерещится ему. Приметил он жену С удалым молодцом Приметил он в углу Поздним вечерком. Они все жали руки И взорами менялись, Им было хорошо так, Друг другу улыбались.  На десерт тортик из вильнюсского ресторана «Локис». Давным-давно съеденный, ровно четыре года тому назад, в рамках научной конференции Paribio miestai: kultūros topografija / Border Cities: Creative Topographies. Пища филологов. Крестьянин. Еженедельный журнал для народа. 1911. № 3 и 4, 8 февраля, с. 30.

|

| Wednesday, November 6th, 2013 | |

| 8:32 pm | Везде русский крылом машет Пресловутый «Крестьянин» немало развлек меня грешного, напечатав в феврале 1911 года не только письмо крестьянина из деревни Котляны Стунской волости Полоцкого уезда Витебск губернии о том, что он прочитал «всю нашу народную библиотеку и, благодаря своему самообразованию», – чтоб вы думали, «теперь стал человеком», – но и четыре стихотворения, одно другого краше. Первое из них, «Талант человека», про судьбу и удел, пока отложим, как и образец патриотической пейзажной лирики «Русская природа» с рифмами природа – народ – урода – природ и эротический триллер «Неверная жена», а явим широкому читателю XXI века патриотическое стихотворение «Русский народ»: Слава русскому народу От природы он таков, Он возлюбил свою природу Ей служить всегда готов. Угрюмый север его не страшит, Кавказ гордый нипочем Везде русский крылом машет, Что уж говорить о том. Он душой религиозен Любит пошутить часом Иногда бывает грозен, Не согнется перед валом. Крестьянин. Еженедельный журнал для народа. 1911. № 3 и 4, 8 февраля, с. 30.  Картинка изображает, как, собственно, и без комментариев ясно, издателей С. А. Ковалюка и Ф. И. Ульянова и редактора А. С. Вруцевича в виде противных жаб под ядовитым мухомором. Показательно, что озабоченные судьбами западнорусского крестьянства шутку прокравшегося в типографию какого-нибудь жидо-кадета, коих журнал клеймил наравне с поляками вообще и поляками «Нашей Нiвы», не заметили.

|

| Tuesday, November 5th, 2013 | |

| 10:23 pm | Здравый смысл У ВАС безобразныя, торчащия уши? Безобразно торчащия уши придают, без сомнения даже самому красивому, самому умному и выразительному лицу несколько нелепое выражение. Наушники «Здравый смысл», которыя вы можете носить ночью не вынося вашей тайны за пределы вашей комнаты исправляют этот недостаток тайно и безболезненно, придавая ушам естественно-симметричную форму.  Впечатляющая картинка торчащих ушей в «Виленском вестнике», вкупе со здравым смыслом, не может не затмить объявление о гастрольных спектаклях артистки императорских театров В. Ф. Комиссаржевской 28 и 29 января 1908 года в Городском зале – «Вечная сказка» Пшибышевского и «Дикарка» Островского и Соловьева. А с ушами непонятно: а днем-то как? Или за ночь «Здравый смысл» их так придавит, что за день не оттопырятся? |

| Monday, November 4th, 2013 | |

| 1:22 pm | рисование на память 1908 год: Дума, «Не могу молчать», суды над забастовщиками, ограбление поезда в Безданах, лекции Пильского о половом вопросе в современной литературе, литовские вечера и выставки, польские вечера и выставки, заметки о вечере нового искусства в Петербурге с участием Сологуба, Потемкина, Блока, Кузмина под названием «Грязный отстой»... А в помещении Русского общественного собрания проходит заседание общества «Крестьянин», того самого, что предприимчивый С. А. Ковалюк затеял; на заседании отжигает художник Василий Грязнов, преподаватель рисования (о чем, впрочем, уже доводилось писать): «Со времен Владимира, начал с пафосом оратор свою речь, говорим одно и то же. Везде на Западе люди живут по-людски. Посмотрите, даже в Чехии (?) чехи сделались людьми образованными. А почему? Потому, что там найден новый путь». Это... введение преподавания в школах рисования на память. Господа, в наших нар. школах необходимо ввести преподавание рисования на память, если мы хотим стать образованными людьми. Собрание принимает это предложение. В обществе «Крестьянин» // Северо-западный голос. 1908. № 811. 5 августа. С. 4.  И что? Не зажили же по-людски. А все оттого, что не рисуем на память. Только в старых книгах можем отыскать вид зала Смуглевича в русском стиле, приданном ему Василием Грязновым

|

| Sunday, November 3rd, 2013 | |

| 10:46 pm | И привет с неба шлет Лесу звезд хоровод Со скоростью примерно раз в пять лет преисполняюсь решимости положить, наконец, конец, путаницам и неточностям с литературным дебютом архиепископа виленского и литовского Алексия и найти в конце концов пресловутую его «серьезную литературно-критическую статью» в не менее пресловутом «Северо-Западном голосе». Я этот «голос», кажется, уже вдоль и поперек, спереди назад и сзади наперед перелистал раз по нескольку. На просвет смотрел. Применял чаньскую технику: оставишь на парочку денечков подшивку, чтоб усыпить ея бдительность, а потом исподтишка кааак вдруг откроешь на сентябре 1908 года – а ну ж внезапно окажется, как гриб, где только что, казалось, ничего не было. И опять, как не было, так нет. Зато открыл разных тайн и секретов виленской литературной жизни. Взять того же Ковалюка Семена Акимовича, учителя. Вот он в декабре 1905 года с благородными антисемитскими и полонофобскими целями учредил в Вильне общество «Крестьянин», чтобы издавать журнал «Крестьянин», имеющий целью «содействовать умственному и нравственному развитию крестьян и защищать их экономические и правовые интересы», главным образом посредством антисемитской, полонофобской и противонашенивской пропаганды. И каким ветром задуло на страницы журнала в 1907 году стихотворение Георгия Дешкина, где не про Русь, ниву и смерть крестьянки, как, например, у Елиашевич-Жандр, а о том, как он, значит, любит бродить в лесу в час вечерний (праздный горожанин, ясенпень, трудовому крестьянству не до прогулок по лесам, особенно вечерами), солнце листву золотит, роса блестит, звезд хоровод, соловей в кустах, и тут-то тоска обрывается и снова хочется жить, страдать и любить, – гимназисту ж 16 лет только. Но в коротеньком отчетце общества «Крестьянин» за 1906–1907 годы нашелся в качестве члена 1907 года Дешкин Ф. И., отец Георгия. Т. е. 3 рубля (кажется, такой был взнос) он на журнал сдал. А потом замелькали стихи Н. Клименко, М. К-о, Т. К., Н. К., – от же ж, думаю... А чего тут думать? Это ж А. С. Вруцевича на посту редактора сменил Т. О. Клименко.  Картинка представляет себе фрагмент рекламы журнала для детей (вот какие при царизме дети были!) того же Ковалюка «Зорька» в его же журнале «Крестьянин». Где насчитал за 1906–1910 годы аж 15 стихотворений Дешкина, все за те же ежегодных 3 рубля Федора Ивановича, что жил на Салтонишской улице.

|

| Saturday, November 2nd, 2013 | |

| 9:46 pm | Чу и Мо Таким дождливым ноябрем всегда приятно вспомнить о летних происшествиях, особенно 1908 года. Вот, например: Арест в типографии 22-го июня в 7 ч. веч. в скоропечатню О. Большема явилось 6 молодых людей, вооруженных револьверами. Они принесли с собою рукопись, которую намеревались напечатать. Но в это время явилась полиция и всех арестовала.

Северо-Западный голос. 1908. № 775, 24 июня. С. 5. Яркий эпизод, наглядно демонстрирующий взаимодействие поля литературы с полем власти в виленских условиях: кто знает, каким произведением одарила б мир способная молодежь, если б на страже канона и иерархии не стояла бы полиция. Кражи У доктора Краинского совершена неизвестными кража разных вещей на сумму 420 руб. Северо-Западный голос. 1908. № 775, 24 июня. С. 5. Тут остается только порадоваться, что бывший директор крупнейшей в России Виленской окружной психиатрической больницы к тому времени уже успел издать потрясающий основы человеческих знаний трактат «Энергетическая психология», а не менее занимательный «Душу и Вселенную» еще не написал, отчего злоумышленники позариться на рукописи на рукописи не могли, даже если бы и хотели.

Картинки не для привлечения внимания, а для иллюстрации рекламных изысков в «Северо-Западном голосе»: Чу и Мо до косметики зольный пластырь. |

| Friday, April 5th, 2013 | |

| 1:03 pm | Русская улица Музей театра, музыки и кино. Мягкий апрельский снежок укрыл лужайку перед аркадами былого дворца Радзивиллов, в коих вон там, на втором этаже Олег К. под пристальным взглядом оператора Войцеха К. (знававшего отца), завел было разговор про «Гранатовый браслет», где действие происходит вроде бы в приморском городе, похожем на Одессу, но хозяйка каморки Желткова – католичка, приговаривающая «пани», и упомянутый обычай вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки как будто отсылают к Вильне.  А я, переводя глаза с камеры на Олега К. и обратно, с умеренным воодушевлением наговорил про «громадный губернаторский дом с его бесчисленными покоями» напротив, несохранившийся дворец на углу Виленской и Губернаторского, и про усатого и грозного городового, постоянно дежурившего у ворот: мать Льва Любимого, когда была недовольна сыном, вызывала его и говорила: «Если этот мальчик будет опять непослушным, вы его отведете в участок». Хорошо воспитывать детей, когда ты – жена виленского губернатора, высочайше назначенная попечительница воспитательного дома «Иисус Младенец», попечительница детских приютов, состоящих под покровительством Их Императорских Величеств, участковая попечительница благотворительного общества «Доброхотная копейка», а заодно и Виленского отдела Российского общества покровительства животным. Слово за слово, вспомнил Бунимовича, часовню вдовствующей императрицы Марии и пресловутый виленский трамвай, тень Наполеона, Ренненкампфа, Монвиж-Монтвид и проч., так что с нетерпением жду теперь, когда же на LRT Kultūra настанет наконец среда и 18.00, а потом суббота и как бы не проспать 8.30. |

| Thursday, June 28th, 2012 | |

| 10:13 pm | доблестное намерение В этот день двести лет тому назад вслед за Домиником Радзивиллом, Мюратом и прочими в Вильну въехал Наполеон, по Троцкой и Немецкой проехал до Бакшты, от Миссионерского костела обозрел город и спустился по Замковой улице, вскакал на лошади на гору, обозрел город, велел поставить пушки и спустился к догоравшему Зеленому мосту. А сегодня в Holliday Inn неподалеку от того же, но другого Зеленого моста один из выступавших сказал, что будто бы объявленное в июле соединение Королевства Польского и Великого княжества Литовского не состоялось. Отчего же не состоялось? Это смотря для кого. Временное правительство в освящение этого дня пообещало приданое по 1000 злотых двум девушкам литвинке, которая выйдет замуж за поляка, и польке, которая выйдет замуж за литвина, в знак соединения двух народов, и одна такая пара сыскалась и была тут же обвенчана, так для них соединение очень даже состоялось. В театре дана была бесплатно патриотическая опера «Краковяки и гурали», и для тысячи зрителей соединение также в общем состоялось на высоком художественном уровне. Ну и для участников бала в доме Паца на Большой «доблестное намерение соединить в одно политическое целое расторгнутые части Польши и Великого княжества Литовского и возвратить древнему отечеству нашему свободы и владения», кто бы сомневался, вполне осуществилось. |

| Friday, June 1st, 2012 | |

| 9:46 pm | Адмирал Макаров, «Морская волна» и Тургенев Сидя летом 1911 года на даче близ станции Подбродзье, ныне известной кое-кому как Пабраде, небезызвестный коллекционер и литератор Александр Жиркевич дописывал свою книжку «Сонное царство великих начинаний», не жалея слов для обличения равнодушия и лени местной русской публики: Виленское, современное нам, общество, незнающее истории своих местных деятелей, вероятно и не подозревает, что в стенах Виленских учебных заведений преподавали, например, известный изобретатель Ливчак, что здесь получили начальное образование русский герой адмирал Макаров, русский ученый Обручев и другие... Положим, и современное нам вильнюсское общество в лице меня грешного, например, еще что-то там такое смутное помнит, во-первых, про какие-то особые тормоза и необычной конструкции печатную машину, которые Ливчак изобрел, вообще-то преподавая математику и что-то еще в Виленском реальном училище, во-вторых, про виленское детство и то же самое реальное училище (где и Жиркевич учился) академика, героя и лауреата Обручева, того самого, который «Земля Санникова» и «Плутония», а вот адмирал Макаров – нет, и не подозревает, вот композитор и музыкальный критик Макаров – да, был такой у нас в молодые годы. Может, путает Жиркевич?  Но мало ли, вот у нас тут и еженедельная общественная, политическая, литературная и научная газета с иллюстрациями «Морская волна» три года выходила (1907–1910), моря нет, а «Морская волна» есть, значит, должен быть и адмирал. Картина «Иван Сергеевич Тургенев на охоте» кисти иконописца и художника Максима Белогрудова (1907–1985), написанная, если правильно помню пояснения Григория М. в Даугавпилсе, в 1960-х гг., для привлечения внимания. |

| Thursday, May 10th, 2012 | |

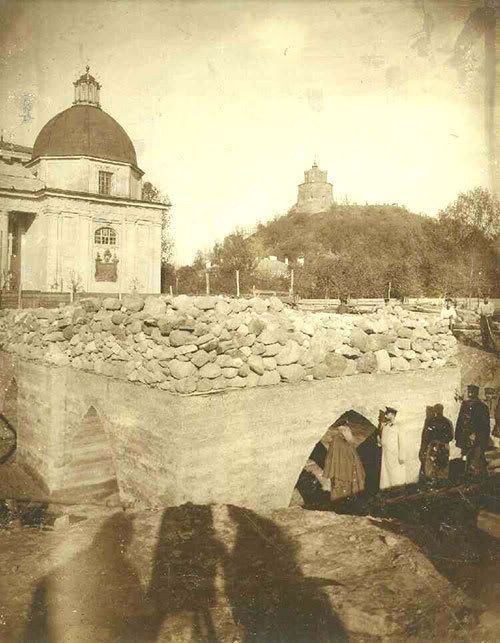

| 7:56 pm | газеты и памятник Екатерине II Оттого, что запустился сайт-архив эмигрантской периодики с «Иллюстрированной Россией», а между тем заказ на газету „Pozicija“ 1994 года, где Казимерас Пурас писал что-то такое сомнительное вслед за Людасом Гирой про Евгения Шкляра, и читал и смутно помню, но почему-то копии то ли не сделал, то ли не сохранил, вернулся мне грешному с пометой, мол, недоступна, подумалось, что, пожалуй, самое дырявое место в нашем деле как раз вот обычная советская и постсоветская периодика, где-то до конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда появились сайты газет хотя б с pdf’ами, и если руки у кого надо не доходят оцифровку рижской «Сегодня» довести до 1930-х, то уж тем более кто станет оцифровывать «Советскую Литву» или „Tiesa“.   А оттого, что попался «Виленский календарь» на 1905 год со снимком статуи императрицы Екатерины II работы Антокольского (похоже, не сама статуя, установленная в сентябре 1904 года, а ее модель), подумалось, а не сохранились ли под нынешним покрытием Кафедральной площади конструкции, сооруженные в свое время под памятник. После Первой мировой войны площадь раза три, как минимум, реконструировалась: перед Второй мировой, по плану Нарамовского, потом после войны при советах и уже практически в наши дни. Но если не при Нарамовском, то при последнем случае могли бы и обнаружиться те конструкции, однако вряд ли их стали бы извлекать: зачем? Так что скорее всего так они и остаются до сих пор. Дело в том, что больнименее твердый слой глины под площадью залегал под толстым слоем рыхлой наносной земли, до которого еще неизвестно как добраться, и надо было придумывать, как же тяжеленную статую в 22 тонны, а с пьедесталом и все 33, поставить: «Бурением почвы было найдено, что пласт грунта из серой глины, пригодной для закладки на нем фундамента, залегает на пятисаженной (т. е. метров десять) глубине и добраться до него, путем выемки земли, невозможно, вследствие сильного притока воды». Военный инженер полковник Пруссак придумал опереть памятник, пьедестал под ним и каменную платформу под пьедесталом на шесть «каменных опускных колодцев», достигающих грунта. Практически что-то вроде бетонных свай: в начатых узких колодцах копошились землекопы, один-два, больше не вмещалось, отрывали землю и ковшами и бадьями поднимали ее наверх, вода постоянно прибывала и ее приходилось постоянно откачивать ручными насосами (один был керосиновый), работа шла медленно, так что за день удавалось понизить колодец на два-три, иногда четырех вершка. Когда колодцы были готовы, началось заполнение их бетоном, что тоже двигалось медленно, с промежутками, чтобы укладка успевала окрепнуть. А дальше лучше прямо по «Виленскому календарю»: Верхи колодцев были стянуты двумя рядами продольных и поперечных железных связей, а затем уже началось устройство над этими колодцами сводов. Работы производились днем и ночью нижними чинами 3-го саперного батальона, в числе 144 человек. Бетонные работы начались в 7 час. утра 31 августа 1901 года и 1-го сентября в 6 час. были уже окончены.  С окончанием этих работ, над всеми шестью колодцами, или столбами, получился бетонный монолит с ровною верхнею площадью. Под сводами же — как бы целый подземный замок. Как это выглядело по завершении работ, но до сооружения постамента и водружения статуи, хорошо видно снимке у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) szaman@lj’а szaman@lj’а |

| Thursday, April 12th, 2012 | |

| 8:08 pm | про дружбу святую Ольга Жандр-Эльяшевич с отвагой, вообще свойственной разнузданным женщинам и мужчинам начала прошлого столетия, на титульном листе и обложке своей книги стихов «Грезы прошлого», открывавшегося стихотворением Тихо, над дремлющим мирно селеньем Месяц поднялся златою дугой...... Сердце, объятое страстным волненьем, Ждет тебя, милый, тебя, дорогой! Милый, скорее! Будь же смелее: Юность нам в жизни дается лишь раз! Ласкою жгучей, Страстью кипучей Я за любовь заплачу, не таясь. Чу! вот калитка в саду заскрипела.... В доме заснули: не хватятся нас! Быстро ко мне приближайся и смело (с. 3) и так далее, поместила адрес Вильна, Бобруйская, д. 20. Это где-то там за Субочской, по пути к Маркутью, ныне П. Вишинскё. Отчего у нее завязались, как говорится, сложные отношения, как надо понимать, в ходе непростых поисков, но зато с близким в организационно-мировоззренческом отношении фигурантом, причем именно общественно-политические мероприятия стали фоном мучительного романа (с. 18): Вы помните ли, когда после страданий Разлуки, рыданий и мук, В собрание наше, в конце заседанья, Вошли так нежданно вы вдруг? Однако «момент счастливый свиданья», «минута волшебнаго сна» минули, а все же ж мужики известно кто, будь кто из них с виду и отличным от других, отчего муки и продолжались со с. 20:  Я искала лишь дружбы святой: В наш холодный, в наш мелочный век, С черносотенной, чистой душой Редко может найтись человек! Ольга Елиашевич-Жандр. Грезы прошлого. Вильна: Типография «Русский почин», Виленская ул., д. № 25. 1908. |

| Monday, April 2nd, 2012 | |

| 11:26 pm | путь к сияющим высотам Живешь как в лесу, а между тем, оказывается, Евгений Шведер не только иллюстрации к своим рассказикам рисовал, но и украшал обложки книг не хуже Гомолицкого. Не, хуже, если честно.  Но зато аллегоричнее. Похоже, вся карманных (и, надо сказать, небольших карманов) форматов «Образцовая библиотека» книгоиздательства «Эдитор» (хотя печатала типография Завадского) ознаменовывалась такой вот издательской маркой, – на поздних выпусках клише совсем уж сбито и разобрать «Рис. Евг. Шведер» практически не представляется возможным. А картинка задушевная, как писал Адриан Круковский про стихи Кольцова, Мицкевича, Никитина, Сырокомли, Плещеева и всех остальных, кто б ему ни попался (обратили на себя внимание звучным, задушевным стихом, придал ему больше простоты, задушевности, своими задушевными стихотворениями, сообщает им трогательный и задушевный характер, нас поражает и яркость красок, и задушевность чувства, раскрываются многие взгляды и задушевные мысли поэта и т. п.). Слова задушевный и задушевность, по причине бессодержательности, следует приравнять к не менее зловредному (правда, употребляемому не в журналах прошлого века, а в студенческих работах века нынешнего) данный и приговорить к выжиганию каленым железом.  Вишь как задушевно: идя все вместе широкой дорогой полезного, назидающего и вместе с тем образовывающего, чтения, мы вздымаемся все выше и выше, к чистым, далеким от дольних низменных дрязг и раздраев, навстречу восходящему солнцу прекрасного будущего. |

| Thursday, March 15th, 2012 | |

| 4:13 pm | Много прелести есть в ней! Долиставшись до первого номера второго года издания славного виленского журнала «Зорька», наткнулся на ту же буквицу В. Сколоченная из досок буква. На сей раз при стихотворении Ольги Эльяшевич-Жандр «В деревне летом»:  Ярко блещут на деревьях В ясных солнечных лучах Груши, яблоки и сливы, Колыхаясь на ветвях. «Песни пташек», «лазурная высота», «мотылек за мотыльком», «Важно шествуют в траве / Индюки, ища поживы, / С старым дедом во главе», и финальное четверостишие: Вот идиллия деревни! Для мечтательных людей Много тайной в ней отрады. Много прелести есть в ней! О. К. Эльяшевич-Жандр. В деревне летом // Зорька. Журнал для детей. 1906. № 1. С. 87–88. |

| Tuesday, January 17th, 2012 | |

| 8:57 pm | Звезды всходят и заходят С детства любя разглядывать (и пробуя срисовывать, чему ныне несказанно способствуют современные цифровые технологии) буквицы, не мог не обратить внимания на такую «В», сколоченную из досок, в той же «Зорьке» за 1905 г. при стихотворении «Звезды» виленского педагога и, можно сказать, литератора, едва ли не литературного критика (компилятивные статьи о писателях, отечественных и не очень) Адриана Круковского. Точнее, его перевода с немецкого, – и поди ж ты найди сейчас оригинал (и поди ж не найди такую же «В» из досок, чтобы робко предположить, что виленский журнал Ковалюка позволял себе роскошь оригинальных клише оригинальных буквиц):  Вот на западе потухла Звездочка в туманной дали; Золотыя искры света На востоке засияли. Все, что видно там на небе, Совершается и в жизни: Звезды всходят и заходят. Светят нам в земной отчизне. Адр. Круковский. Звезды (с немецкого) // Зорька. Журнал для детей. 1905. № 7. С. 42. |

| Monday, January 16th, 2012 | |

| 1:28 pm | Пчелы и буек Аналогичные пчелки попались в тех номерах виленского журнала для детей «Зорька», которые печатались в электротипографии «Русский почин», а не, например, в типографии штаба Виленского военного округа. Должно быть, креативный наборщик всандаливал их произвольно для красоты в пустоватые, на его глаз страницы, а вовсе не для уподобления «Виленского календаря» пчелиному улью, а его доблестных сотрудников – трудолюбивым пчелкам. В той же «Зорьке» за 1905 год попался рассказ Евгения Шведера, детского писателя, фигуранта записок Александра Дехтерева, «По Волге», о летней поездке гимназиста с отцом, иллюстрированный тремя картинками, одна подписана: оказывается, Шведера можно еще и художником назвать.  Чтоб провинциальный читатель не впал в недоумение, что это за черный треугольник посреди реки торчит, уж не плавник ли среднерусской акулы, картинка снабжена подписью: «Из видов Волги между Тверью и Рыбинском. Слева буек». |

| Sunday, January 15th, 2012 | |

| 7:36 pm | Третий элемент С незапамятных времен сложился образ виленской рисовальной школе Ивана Трутнева из двух, собственно, компонентов. Во-первых, плеяда преподавателей, начиная с самого Трутнева (запомнившегося Добужинскому кривоглазием) и его сподвижника Василия Грязнова, следующего поколения выходцев из центральных губерний вроде Ивана Рыбакова, Сергея Южанина, Николая Сергеева-Коробова и местных, самою же школой воспитанных, Лев Антокольский, Юзеф Балзукевич, Тадас Даугирдас и проч.   Во-вторых, плеяда воспитанников, не обязательно полный курс закончивших, но хоть какую-то начальную художественную подготовку именно здесь получили; между прочим, известный виленский фотохудожник Станислав Флери, скульптор кубист Жак Липшиц и, кажется, Хаим Сутин, бразильский художник и график Лазар Сегал, замечательный виленский скульптор Юзеф Балзукевич и брат его Болеслав, иллюстратор Мицкевича, Словацкого, Сенкевича Константин Гурский, живописец Антанас Жмуйдзинавичюс, скульптор Юозас Зикарас и т. п. И тут внезапно пишет нам Александр Миловидов (всегда приятно иметь дело с экземпляром, индивидуализированным, в частности, авторским инскриптом), что в сие почтенное училище должны были «допускаться ученики и ученицы всех сословий и возрастов, начиная от 12 лет». И вот ведь не помнится, чтобы о каких-то барышнях, обучавшихся в рисовальной школе, писалось. Да был ли этот третий компонент? А. И. Миловидов. Академик-художник Иван Петрович Трутнев. Юбилейное издание по поводу 50-летия художественной деятельности И. П. Трутнева, насадителя русскаго искусства в Северо-Западном крае. С портретом художника и снимками с его картин. Вильна. Типография «Русский Почин», 1908. С. 9. |

| Saturday, January 14th, 2012 | |

| 6:17 pm | Некрологи и пчелы Александр Миловидов в статье к 25-летию «Виленского календаря» особо отмечает ценность помещаемых в нем «некрологов достопамятных русских деятелей в Северо-Западном крае», публиковавшихся с 1885 года, с казенною слезою: Ежегодно из местного русского общества неумолимая смерть вырывает десятки тружеников, честно, а иногда и самоотверженно послуживших своей родине на западной окраине [...] выдающиеся административные и общественные деятели своего времени, на личной судьбе и деятельности которых отражается история края с разными переменами в общественной жизни или в управлении краем. Но большинство некрологов относится к более скромным труженикам, которые имеют однако свое значение в общей цепи человеческих жизней и совершающихся событий: они также вносят свои, хотя и мало заметные крупицы в общее направление жизни края [...] Между этими тружениками не мало есть таких, которые сложили свои кости вдали от родины и родных, среди чужих людей, которые настолько скромны по своему экономическому положению, что не в состоянии даже отметить памятником место погребения своих сослуживцев. Пройдет десяток лет, исчезнут следы могилы, а всесокрушающее и истребляющее время уничтожит из памяти людей имя умершего и только некрологическая заметка Календаря сообщит о нем на далекую родину, что он честно поработал на своем посту для отечества.   Но что страннее, что непонятнее всего, так это две то ли пчелы, то ли мухи, внезапно украсившие последнюю страницу статьи Миловидова. Может быть, место заполнить? Или с неразгаданным намеком на медоносность «Виленского календаря»? Какие-то нелепые, детские, не к лицу столь серьезному изданию, былые выпуски коего, бывало, государю императору подносили, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. Александр Миловидов. Русский календарь в Северо-Западном крае. 1883–1908 (К 25-летию «Виленскаго Календаря») // Виленский календарь на 1908 год. С. 118–136. |

| 4:59 pm | Куклей и Миклей Умом своим острым додумался до того, что агиографический сюжет без деталей и хоть какой-то характерологии вряд ли состоится, так вот коротко сказать, мол такой-то тогда-то там-то пострадал за веру, – не получается, тем более, что становится непонятно, чем же один святой отличается от другого, который в другом месте и другом времени за ту же веру пострадал? Взять, к примеру, виленских мучеников, там же все дело в деталях: как Куклей и Миклей, они же Кумец и Нежило, они же Иоанн и Антоний таились в своем христианстве, но все равно образом жизни, внешним видом (не стриглись, как язычники), поведением отличались от окружающих язычников, и Ольгерд таки спросил, в чем, мол, дело, и им пришлось признаться, а тут пост, и на пиру отказались есть мясо, как за год, проведенный в темнице, Иоанн пал духом и убоялся сырости, мрака и мук, просил князя освободить его, обещав усердно исполнять все приказания, а Ольгерд заодно и Антония освободил, братья ж, и старший брат внешне отрекся от христианской веры, за что все его запрезирали, и язычники, и одноверцы, а Антоний, духом тверже, опять попал в темницу, и клял оттуда своего брата, а тому уж всеобщее презрение допекло, да и стыдно стало, вот он в бане признался Ольгерду, что вообще-то он христианин (под это дело Дарюс Баронас смешно писал, что, мол, не каждому же князь такую честь окажет, доверит с собой в баню идти, а другом месте – поиздевался над историками, усмотревшими в том, что Ольгерд тут же в бане не бросился на Антония с кулаками, великую литовскую толерантность, издавна им свойственную), за что ему ничего не было, потому что в бане, тет-а-тет, но когда о том же он сказал публично, то дело приняло государственный оборот, ввергнувший означенного исповедника в темницу, и как их потом мучили, младшего, но более упорного Антония повесили на дубе, а Иоанна спустя какое-то время сперва задушили и уж потом повесили на том же дереве. И это мы еще до Евстафия, который на том же дубе вообще чуть не год спустя оказался, не дошли, с ним тоже сюжет в несколько ходов, с особыми зверствами лично Ольгерда. Симптоматично, что с францисканцами, хотя и при том же Ольгерде и всего лишь лет десять спустя, таких деталей не было; даже имена их неизвестны, отрубили семерым голову, других семерых поймали на горе и с нее сбросили – и делу конец. А потом руками татар с призванными Гастольдом другими 36 расправились добрые виленчане; кроме символики цифр и роли Гастольда, ничего не вытянешь, чесслово. |