[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, May 6th, 2023

| Time | Event |

| 10:54a | Гегемон суетится Bloomberg: США пытаются организовать встречу главы Пентагона с министром обороны КНР. Штаты работают над тем, чтобы организовать встречу Ллойда Остина и Ли Шанфу. Вашингтон пытается организовать встречу Остина и Ли Шанфу в Сингапуре на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» 2-4 июня. После визита Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года диалог между оборонными ведомствами Китая и США был фактически приостановлен. Минобороны КНР отклоняло многочисленные просьбы американских коллег связаться с ними по телефону. https://t.me/briefsmi/2597 |

| 11:07a | Непонятливым Вот вы спрашиваете, за что мы убиваем хохлов. Вот за это самое. За тупость. Пригожин предупреждал, что продолжаться это будет не один год, пока все они не сдохнут. |

| 11:22a | Печалька Сейчас увидел коронацию Карла. Жаль, конечно, мужика, и Атос помочь ничем не мог :( |

| 11:37a | Тупого хохла поймали? Сотрудники МВД России сообщили о задержании подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Его личность на текущий момент не раскрывается. |

| 12:28p | Дмитрий Ольшанский на «Октагоне» Перебирая старые русские фотографии, вглядываясь в давно исчезнувшие лица людей, принадлежавших той, прежней нашей цивилизации – строгих гимназистов и нарядных офицеров, седых отцов-протоиереев и весёлых помещиков, чёрно-белых дам в огромных шляпах и мелких чиновников, застывших в своих невозможно красивых, по нынешним временам, кабинетах, – невозможно не задавать себе один и тот же бесполезный вопрос. Как получилось, что весь этот мир погиб? Советская фотография и тогдашняя публичная память, конечно, не вызывают таких нежных чувств, и не оставляют после себя ощущения трагического надлома – видимая потомку реальность середины двадцатого века намного грубее и проще. И, тем не менее, если забыть об эстетике и подумать о самой плотности советской жизни, о её насыщенности давно утраченными делами, – вот сельская авиация, вот библиотека в отдалённом поселке, геологи, лесники, фабрики, и везде дети, везде наивные мечты о будущем, ныне уже наступившем, когда в тех же местах всё заброшено и заросло, – то и вслед коммунистам можно вздохнуть и спросить себя: почему всё погибло? Вместо ответа на этот главный, может быть, русский вопрос последних ста с лишним лет – о гибели сразу двух государств за это время, гибели неожиданной и тотальной, со всем укладом, со всеми границами и законами, – существует целый эверест жалоб, претензий и обвинений. Но, как заметил однажды знаменитый русский филолог Гаспаров, легко узнать то, что знал Пушкин, но попробуйте забыть то, чего он не знал. Иными словами, послезнание – это сладкая, но вредная еда. И, вместо того, чтобы упрекать героев столетней или полувековой давности за то, чего они не предвидели и вовремя не поняли, полезнее стараться вжиться в их положение. Хотя бы в силу того, что и человеку двадцать первого века предстоит ровно то же: он, как и предшественники, однажды покажется кому-то наивным и непонятливым, не умевшим додумать элементарных вещей, и потому проигравшим. Как много этих сюжетов – таких очевидных теперь, когда мы, умные-самодовольные люди, видим, чем все закончилось. Крестьянский вопрос – бомба, привязанная к империи. Не имевшие достаточно земли, переживавшие первый демографический переход (меньше смертности, но всё ещё много детей, и, значит, нищей и малограмотной молодёжи), обречённые выйти из традиционного мира в «современность» деревенские русские – казались образованному современнику образцом неподвижности, морем средневековья, которое надо то воспевать, то просвещать, то наказывать. И немыслимо было представить, что эта бескрайняя масса просто уйдёт из деревни за несколько десятков лет – и, уходя, совершенно изменится, а заодно и смахнёт со стола истории тот порядок, что помешает ей в городе, на новом месте. Эту грандиозную, и в то же время трагическую, залитую кровью картину – невозможно увидеть из 1913 года. Нужно было прожить двадцатый век, чтобы оценить весь масштаб этой социальной миграции, этого движения несчастных человеческих толп. Но было и другое, такое же незаметное изнутри событий. Зачем вступили в Первую Мировую войну, обернувшуюся концом династии? Но кто в Европе мог знать, исходя из опыта войн девятнадцатого столетия, что миллионы будут годами сидеть в окопах, чтобы вернуться и создать радикально иное общество – с женским трудом, джазом, революциями, фашистами, господством промышленных представлений о людях? Фантастика, да и только. А кто мог вообразить жестокую машину большевизма? Все эти комиссары, следователи, палачи, безбожники, трибуналы, ревкомы, – чем всё это было за пять минут до начала? Недоучившиеся студенты, непутёвые купеческие сыновья, приказчики, портные, прапорщики, фанатичные (и мало кому интересные) сектанты из дворянской, профессорской, журнальной среды. Как было угадать в них партком и ЧК, угадать вовсе не анархию, не пугачёвщину или, наоборот, заседание эмигрантов в пивной, но – широко шагающего тиранозавра? Чуть более скромно, но та же история повторяется и к концу века. https://t.me/octagonmedia/14135 |

| 4:43p | Музыкальная пауза |

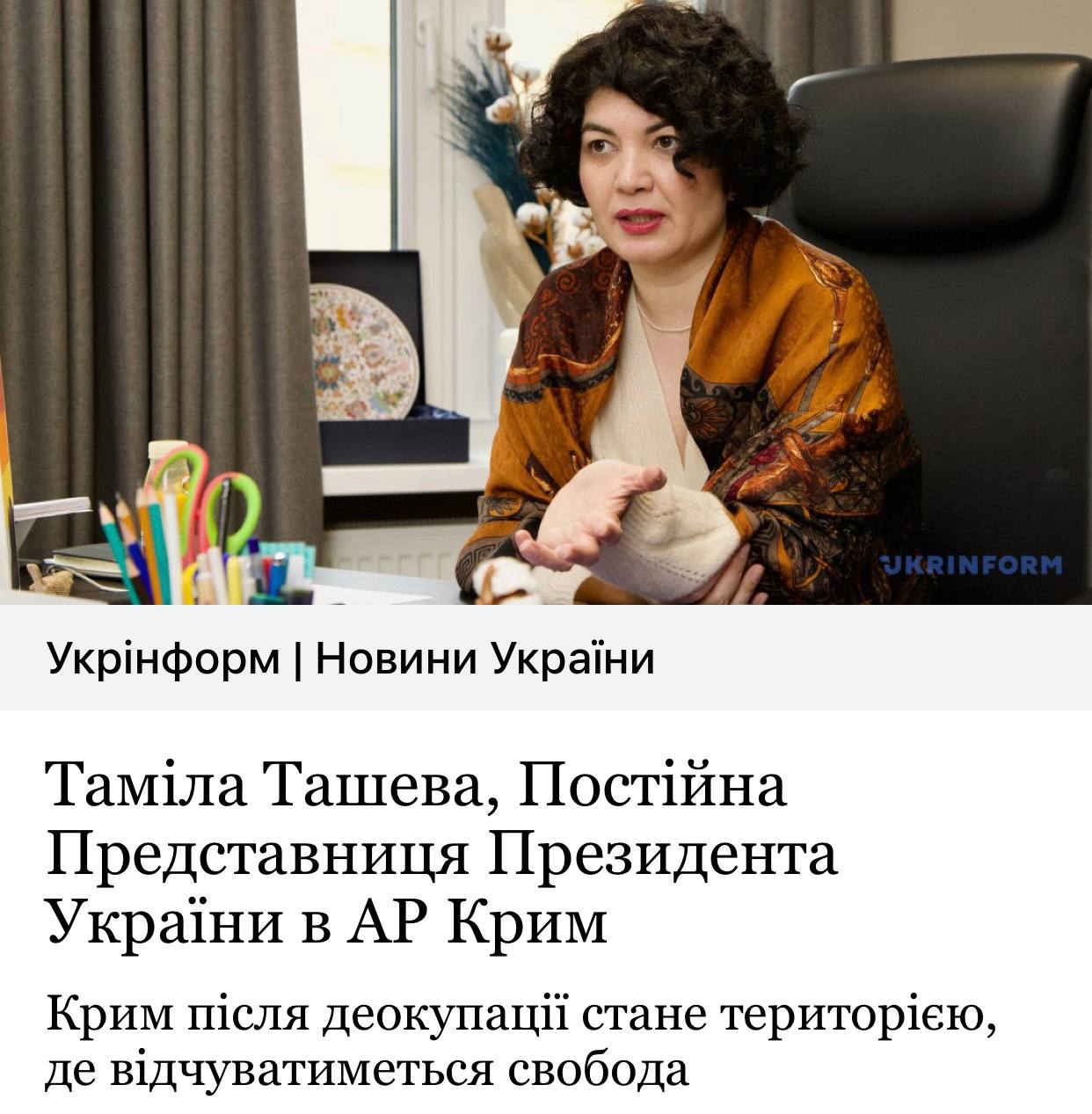

| 5:35p | Хохол это диагноз  Представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева рассказывает, как «после освобождения Крыма» будет люстрировать, выселять и сажать получивших российский паспорт, россиян, и «всех, кто с ними сотрудничал». «Часть людей на полуострове изменила присяге, пошла работать в оккупационные администрации. Это тысячи людей, и они должны понести уголовную ответственность. Учителя, которые преподавали русский язык и литературу, историю – фактически занимались пропагандой. Они должны быть привлечены к ответственности или люстрированы. Согласно действующему украинскому законодательству под ответственность попадает едва ли не каждый учитель в Крыму. Все российские граждане фактически являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они – соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Еще есть очень сложный вопрос смешанных браков. Российских граждан или гражданок, которые приехали на полуостров и заключили браки, мы однозначно должны выдворить. А что делать с рожденными в таких браках детьми?» Сложный вопрос, действительно. Что же делать с детьми?! Сдохни, тупая хохлятская тварь. |

| << Previous Day |

2023/05/06 [Calendar] |

Next Day >> |