[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Wednesday, January 26th, 2011 | |

| 4:15 pm | |

| Tuesday, January 25th, 2011 | |

| 2:15 pm | |

| Friday, January 21st, 2011 | |

| 9:25 am | |

| Wednesday, January 19th, 2011 | |

| 9:30 am | |

| Thursday, January 13th, 2011 | |

| 3:15 pm | |

| Tuesday, January 11th, 2011 | |

| 10:00 am | Киргизия http://www.mountainpro.kg/ostrane.html По прогнозным оценкам запасы неразведанных ресурсов нефти и газа в Кыргызской Республики составляют порядка 289 млн. тонн условного топлива (далее - т.у.т.). На территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей разрабатываются 15 нефтегазовых месторождений с извлекаемыми промышленными запасами нефти – 11,6 млн.т и природного газа – 4,9 млрд.куб.м. Добыча нефти и природного газа имеет незначительные объемы и за период 1991 – 2007 гг. снизилась в 2,2 раза по нефти и в 6,4 раза по газу. Нефтяные запасы КР  Нефтегазодобывающую отрасль Кыргызской Республики представляет акционерное общество «Кыргызнефтегаз». Все нефтегазовые месторождения были открыты более 70 лет назад, находятся на поздней стадии разработки и выработаны почти на 70%. Из оставшихся запасов нефти 80% являются трудно извлекаемыми. Их отработка требует дополнительных затрат и применения специальных технологий. Фонд эксплуатационных скважин АО «Кыргызнефтегаз» сформирован в основном из скважин бурения 60-х, 70-х годов. Самые новые нефтяные скважины, пробуренные в 1992 году, уже имеют амортизацию в 30%. Естественное снижение объемов добычи за счет всех этих факторов составляет 5 тыс. тонн нефти ежегодно. Объем добычи снизился со 142,7 тыс. тонн в 1991 году до 68,2 тыс. тонн в 2007 году. Для прекращения дальнейшего спада добычи нефти проводятся усиленные технические мероприятия. Для увеличения добычи нефти и газа до планируемых объемов потребуется 868,7 млн. сомов. Выполнение этих работ предусмотрено с привлечением иностранных инвестиций, при этом за счет собственных средств АО «Кыргызнефтегаз» намерено ежегодно выделять до 120 млн. сомов. На 1 января 2009 года население Кыргызстана составило 5.3 млн. человек. Основная часть населения находятся в 3-х областях: Чуйская область, Ошская область и Джалал-Абадская область, в которых находятся около 70% всего населения. Таким образом, основное потребление ГСМ приходится именно на эти регионы. Численность населения Киргизии, тыс. человек  В нефтеперерабатывающей отрасли фактически работает одно единственное предприятие – СП «Кыргыз Петролеум Компани» (НПЗ), которое в основном перерабатывает Кыргызскую нефть, добываемую АО «Кыргызнефтегаз», с объемом поставок, не обеспечивающим производственные мощности завода. Для стабильного производства нефтепродуктов, обеспечивающих потребности рынка Кыргызской Республики используются импортное сырье и компоненты, ввоз которых связан с высокими ставками акцизов на нефть, газоконденсат и бензин. Это делает производство нефтепродуктов в КР проблематичным и неконкурентоспособным по качеству и цене. В связи с этим для геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Кыргызской Республики в мае 2007 года подписано Соглашение «Об общих принципах проведения геологоразведочных работ в Кыргызской Республики» между Кыргызской Республики и ОАО «Газпром» (Российская Федерация). Кыргызстан, как и в прежние годы, в среднем на 85 процентов является импортером горюче-смазочных материалов. Основные поставщики ГСМ в Кыргызстан являются Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан. На долю Российской Федерации приходится 90% импортных поставок в первую очередь открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод". По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров КР Базарбая Мамбетова в Кыргызстане осуществляют деятельность по импорту нефтепродуктов около 10 крупных нефтетрейдеров. Импорт и производство ГСМ в натуральном выражении  Основным поставщиком ГСМ в Кыргызстане является ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод". К дополнению поставкам с Российской Федерацией «Газпром Нефть» осуществляет оптовую и розничную продажу на территории Кыргызской Республики через дочернее предприятие ОсОО «Газпром Нефть Азия». ОсОО «Газпром Нефть Азия» В активах компании насчитывается 8 нефтебаз, 99 автозаправочных комплексов (из них 2 автогазозаправочных станции), 2 кустовые базы сжиженного углеводородного газа. На основе официальных источников ОсОО «Газпром Нефть Азия», рентабельность продаж за 2009 год составила 4% По данным информагентства «АКИpress» средняя отпускная цена Омского НПЗ на ГСМ выросла с июня по ноябрь 2009 года со 140 до 500 долларов США за тонну. Рост цен на ГСМ связан, в первую очередь, с ростом цен на сырье (нефть) и другими издержками на транспортировку и производство ГСМ (экспортные пошлины и др.), со ссылкой на Государственное агентство КР по антимонопольной политике при Правительстве КР. С января 2010 года Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь создали таможенной союз. После создания союза были введены экспортные пошлины на ГСМ для остальных государств, которые не входят в этот таможенный союз. В настоящий момент экспортная пошлина на ГСМ составляет 193,5$ за 1 тонну. С введением пошлины произошел рост розничных цен на ГСМ. Таким образом, в настоящий момент наблюдается плавный рост цен на горюче-смазочные материалы по всей территории Кыргызской Республики. http://analitika.akipress.org/news:791 |

| Monday, December 6th, 2010 | |

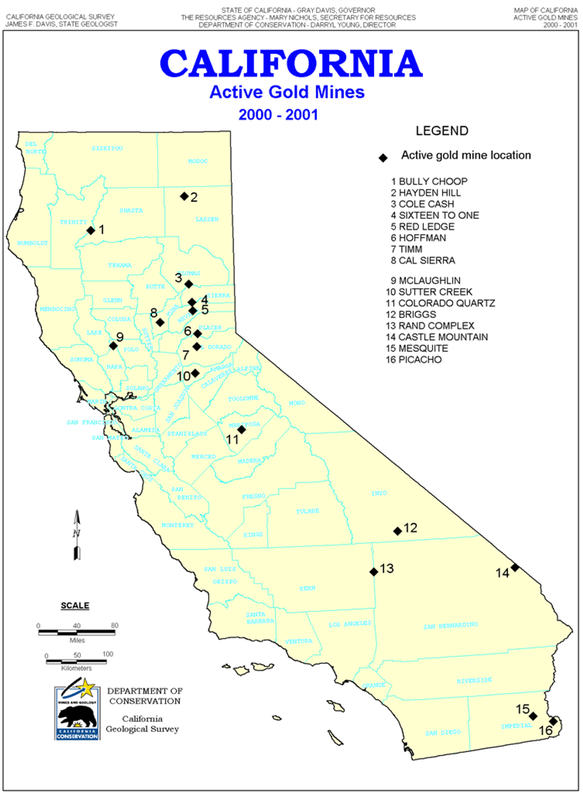

| 3:25 pm | Калифорния, геология, нефть Калифорния http://en.wikipedia.org/wiki/Califo California’s crude oil and natural gas deposits are located in six geological basins in the Central Valley and along the coast. California has more than a dozen of the United States' largest oil fields, including the Midway-Sunset Oil Field, the second largest oil field in the contiguous United States. California’s crude oil output accounts for more than one-tenth of total U.S. production. Drilling operations are concentrated primarily in Kern County and the Los Angeles basin. Although there is also substantial offshore oil and gas production, there is a permanent moratorium on new offshore oil and gas leasing in California waters and a deferral of leasing in Federal waters. California natural gas production typically is less than 2 percent of total annual U.S. production and satisfies less than one-sixth of state demand. California receives most of its natural gas by pipeline from production regions in the Rocky Mountains, the Southwest, and western Canada. http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_use California Quick Facts  http://tonto.eia.doe.gov/state/state_en Annual Reports of the State Oil & Gas Supervisor, 2008-2000 http://www.consrv.ca.gov/dog/pubs_s Complete Annual Report in One File (pages 1-272) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/annual_r Summary of Oil and Gas Operations, State Totals (pages 1-16). ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/annual_r California Oil and Gas Fields Contour maps, cross sections, and data sheets for California oil and gas fields Volume 1-Central California (1998, 35MB, 499 pg) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/publicat Volume 2-Southern, Central Coastal, Offshore California (1992, 45MB, 645 pg) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/publicat Volume 3-Northern California (1982, 22MB, 300 pg) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/publicat http://www.consrv.ca.gov/dog/pubs_s Growth History of Oil Reserves in Major California Oil Fields During the Twentieth Century http://pubs.usgs.gov/bul/b2172-h/b2172h http://pubs.usgs.gov/bul/b2172-h/ Search California in Energy Program Publications and Data http://energy.usgs.gov/search.html National Oil and Gas Assessment http://energy.cr.usgs.gov/oilgas/noga/ Overview of Natural Gas in California http://energyalmanac.ca.gov/natural Oil fields in California The following 43 pages are in this category http://en.wikipedia.org/wiki/Category:O - - - - - - - - - Areas of Historical Oil and Gas Exploration and Production in the United States http://pubs.usgs.gov/dds/dds-069/dds-06 http://pubs.usgs.gov/dds/dds-069/dds-06 http://certmapper.cr.usgs.gov/pubs/serv  http://certmapper.cr.usgs.gov/data/noga  http://wiki.fool.com/Natural_gas - - - - - - - - - California Oil http://gregor.us/oil/california-oil/ Early California Oil Industry http://lariverrailroads.com/oil_industr Oil and Gas in Pacific Coast http://energy.cr.usgs.gov/regional_stud Growth History of Oil Reserves in Major California Oil Fields During the Twentieth Century http://pubs.usgs.gov/bul/b2172-h/ Рельеф  http://geology.com/state-map/califo Гидрография  http://geology.com/state-map/califo Satellite Image Map of California - View Cities, Rivers, Lakes & Environment  http://geology.com/satellite/califo Геологическая карта http://www.quake.ca.gov/gmaps/GMC/state  http://education.usgs.gov/california/ma  http://education.usgs.gov/california/ma  http://education.usgs.gov/california/ma  http://education.usgs.gov/california/ma http://education.usgs.gov/california/re Oil, Gas, and Geothermal Fields in California  ( 7632×8874 ) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/maps/Map http://www.conservation.ca.gov/dog/m Energy Map of California  ( 5288×6096 ) ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/maps/Map http://www.conservation.ca.gov/dog/m Natural Oil and Gas Seeps in California http://geomaps.wr.usgs.gov/seeps/ Интерактивные карты Seeps Index Map  http://geomaps.wr.usgs.gov/seeps/ca_see Fields Index Map  http://geomaps.wr.usgs.gov/seeps/ca_fie California’s Non-Fuel Mineral Production In 2008 http://www.consrv.ca.gov/cgs/minerals/m http://www.consrv.ca.gov/cgs/geologic_r Map of California Historic Gold Mines  ( 5484×6706 ) http://www.consrv.ca.gov/cgs/geologic_r  http://www.consrv.ca.gov/cgs/geologic_r http://www.consrv.ca.gov/cgs/geologic_r |

| Sunday, December 5th, 2010 | |

| 12:33 pm | Half a Century of Oil in Libya 2008 marked the 50th anniversary of the very first commercial oil discovery in the Sirt Basin, Libya, in 1958. In the years since then, 22 giant and more than 25 large fields have been discovered, making the basin one of the world's premier petroleum provinces. Petroleum exploration in Libya started in late 1953 with a regional reconnaissance of surface geology that was carried out under special exploration permits. In June 1955 the Libyan Petroleum Law (Law no 25/1955), which governs Petroleum Exploration and Exploitation, came into effect, and by the end of that year 47 concessions covering 519,816 km2 (the equivalent of almost 90 North Sea quadrants) distributed throughout the country's sedimentary basins, had been granted to a number of different companies.  Major tectonic elements of the Sirt Basin Bahi - good The first Libyan petroleum exploration well (A1-18) was spudded on April 19, 1956, on a large surface structure in the Jabal Akhadar Cyrenaica Platform in the north-east part of the country, but this was a dry hole. The first Libyan hydrocarbon discovery was Atshan 1 B2-1 in the western Murzak Basin (compare map), which tested non-commercial oil from Devonian Sandstones on December 27, 1957. The first commercial discovery was made in the Sirt Basin in 1958 with well A1-32 (Bahi Field), which tested 704 bpd of 40° API oil from basal Upper Cretaceous Sandstones overlying a major pre-Cretaceous unconformity (Hercynian Unconformity). Excitement at the first hydrocarbon discovery was expressed by the drilling crew shouting the word "Bahi", meaning good in Arabic, giving us both the formation name Bahi Sandstones and the Bahi Field. The first giant discovery, the Zelten Field, was made with well C1-6, testing 17,500 bopd from Upper Paleocene limestone.  Oil and gas fields in the Sirt Basin A significant petroleum province In the same year (1958), another well, B1-32, was drilled about 40 km south-east of A1-32. This resulted in a giant hydrocarbon discovery, the Dahra Field, in Paleocene carbonates, and the huge potential of Waha Oil Company's Concession 32 was confirmed. Today the total estimated hydrocarbon reserves in-place for Concession 32 adds up to approximately 7 billion barrels of oil (Bbo) and about 2 trillion cubic feet of gas (Tcfg). Following these discoveries, systematic exploration drilling along the major structural features was carried out. To date 22 giant fields, more than 25 large fields, and many small accumulations, with total known recoverable reserves of 42 Bbo and 33 Tcfg, have been discovered in the Sirt Basin, ranking the basin 15th among the world's premier petroleum provinces. The Upper Cretaceous Sirte Shale, which is thickly developed in the deep trough areas (compare structural cross-section), is the major source of hydrocarbons. At least seven stratigraphic pay zones, varying in depth from 600 - 4700 m (15,500 - 2,000 ft) and ranging in age from Precambrian fractured basement to Oligocene, are known to be present in the Sirt Basin.  Generalized correlation chart of the western part of Sirt Basin where A1-32 was discovered Huge potential Exploration activities in the Sirt basin have until very recently concentrated mainly on the relatively shallow and easy targets found on the structural highs, within structural and stratigraphic plays around the basement highs, and on a few structures in the relatively shallow troughs, while the deep troughs remain virtually unexplored. When we consider the petroleum source rocks available in the Sirt Basin, the quantity of hydrocarbons generated and the volume found so far, supported by the lack of surface oil seepages in the basin, it is reasonable to believe that the basin has enormous potential reserves still waiting to be discovered. The deep trough areas, the basement rims and the barely explored stratigraphic traps are all thought to have a significant unexplored potential. This should be released by recent advances in seismic technology, modern improvements in data interpretation, and developments in deep drilling technology.  Structural cross section over the Dahra Platform. http://www.geoexpro.com/history/oil_in_ |

| Monday, November 15th, 2010 | |

| 10:14 am | USGS Assessment: North Sakhalin Basin Geologic Province 1322      http://energy.cr.usgs.gov/WEcont/region |

| Tuesday, October 19th, 2010 | |

| 12:30 pm | Республика Коми и Ненецкий АО: USGS assessment Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Timan-Pechora Basin Province, Russia, 2008 Introduction The U.S. Geological Survey (USGS) recently assessed the undiscovered oil and gas potential of the Timan-Pechora Basin Province in Russia as part of the USGS Circum-Arctic Oil and Gas Resource Appraisal program. Geologically, the Timan-Pechora Basin Province is a triangular-shaped cratonic block bounded by the northeast-southwest trending Ural Mountains and the northwest-southeast trending Timan Ridge. The northern boundary is shared with the South Barents Sea Province (fig. 1). The Timan-Pechora Basin Province has a long history of oil and gas exploration and production. The first field was discovered in 1930 and, after 75 years of exploration, more than 230 fields have been discovered and more than 5,400 wells have been drilled. This has resulted in the discovery of more than 16 billion barrels of oil and 40 trillion cubic feet of gas.  Geologic Definition of Assessment Units The USGS defined the Domanik-Paleozoic Total Petroleum System in the Timan-Pechora Basin Province. Several petroleum source rocks are postulated to be present, including source rocks in Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian strata; of these, the Middle Devonian Domanik Formation is the most important petroleum source rock. Three assessment units (AU) were defined geologically and encompass the foredeep and platform areas of the province (fig. 2). The Northwest Izhma Depression AU (fig. 1) is defined to include potential reservoirs within the northwestern part of the province, where reservoir rocks and source rocks mainly range from thin to absent on the platform; this AU was not quantitatively assessed. The Main Basin Platform AU (fig. 1) encompasses all traps and reservoirs in the central part of the province, an area that is characterized by a complex tectonic and structural history. The Foredeep Basins AU (fig. 1) is defined to include reservoirs and traps within the foredeep basins of the Ural orogenic belt in the eastern part of the province. Each of the latter two AUs was evaluated in its entirety for undiscovered, technically recoverable oil and gas resources, but the assessment results reported here (table 1) are only for those portions of each AU that are north of the Arctic Circle.  Resource Summary The estimated means for conventional resources in portions of the Main Basin Platform AU and Foredep Basins AU north of the Arctic Circle are 1,668 million barrels of oil (MMBO), 9,062 billion cubic feet of natural gas (BCFG), and 204 million barrels of natural-gas liquids (MMBNGL) (table 1). Nearly all of the undiscovered conventional oil resources are estimated to be in the Main Basin Platform AU, and 60 percent of the nonassociated gas is estimated to be in the Foredeep Basins AU. Volumes of gas potentially in a basin-centered gas accumulation in the Foredeep Basins AU were not assessed.  http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3051/ http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3051/pdf/F |

| Sunday, October 10th, 2010 | |

| 9:40 pm | Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года http://www.energyland.info/files/librar Проект Генеральная схема развития газовой отрасли России на период до 2030 года (далее – Генеральная схема) разработана в рамках Комплекса мероприятий по развитию системы трубопроводного транспорта углеводородного сырья в Российской Федерации, утвержденного Минпромэнерго 10.09.2004, подготовленного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25.02.2004 № Пр-313. Москва 2008 http://energyland.info/library-show-292 http://energyfuture.ru/generalnaya-sxem http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.es 01  02  03  04 Рисунок 2.1.1 Прогноз структуры потребления газа, %  Уровень газификации жилого фонда Центрального федерального округа природным газом составляет 70,4%, в том числе в городах и поселках городского типа – 78,1%, в сельской местности – 47,7%. Уровень газификации жилого фонда Северо-Западного федерального округа природным газом составляет 47,3%, в том числе в городах и поселках городского типа – 57,4%, в сельской местности – 11,2%. Уровень газификации жилого фонда Южного федерального округа природным газом составляет 76,3%, в том числе в городах и поселках городского типа – 84,8%, в сельской местности – 61,4%. Уровень газификации жилого фонда Приволжского федерального округа природным газом составляет 75,4%, в том числе в городах и поселках городского типа – 84,1%, в населенных пунктах сельской местности – 56,3%. Уровень газификации жилого фонда Уральского федерального округа природным газом составляет 46,7%, в том числе в городах и поселках городского типа – 54,3%, в сельской местности – 17,2%. 05  По прогнозу Мирового Энергетического Агентства (МЭА), мировой спрос на природный газ до 2030 г. будет увеличиваться на 2,3% в год. К 2030 году потребление газа будет на 90% выше, чем в настоящее время, и газ станет вместо угля вторым по объему источником энергии в мире. В результате удельный вес природного газа в структуре мирового потребления первичной энергии повысится с 21% в 2005 г. до 25% к 2030 г. 06 Таблица. 2.2.1. Прогноз поставок российского сетевого газа в европейские страны  Доля сжиженного природного газа в общем объеме международной торговли природным газом составляет в настоящее время порядка 27%. При этом товарооборот СПГ увеличивается опережающими темпами (10-12% в год) по сравнению с поставками сетевого газа. К 2015 г. прогнозируется двукратное увеличение рынка СПГ. По данным одного из ведущих аналитических агентств «Вуд Макензи», потребность мировой экономики в новых объемах СПГ в 2015 году составит 64 млрд.куб.м. Суммарный экспорт природного газа по трубопроводам в КНР и Республику Корея с 2020 г. и далее сможет составить 25-50 млрд. м3, а объёмы поставок российского сжиженного природного газа в страны АТР в 2020 г. составят 20 млрд. м3, к 2030 г. – 26,6 млрд. м3. 07  08  Границы прогнозного диапазона суммарной потребности в газе (рис. 2.3.1.) определяются минимальными и максимальными объемами поставок на внутренний и экспортный рынки. Рисунок 2.3.1. Диапазон прогнозных объёмов суммарной потребности в газе 09  Поле «1» соответствует объемам газопотребления включающим реализацию всех перспективных экспортных проектов газа в зоне ЕСГ («Северный поток», «Южный поток») и на Востоке страны («Алтай» и «Восток-50»). Максимальный прогнозный уровень спроса на внутреннем рынке предусмат- ривает сохранение существующего в настоящее время низкого уровня эффективности использования энергоресурсов в национальном хозяйстве при заниженных ценах на газ, не способствующих реализации потенциала газосбережения (особенно в электроэнергетике). Поле «2» характеризуется темпами прироста объемов внутреннего потребления, определяющимися реализацией государственной политики, направленной на стимулирование энерго- и газосбережения, повышение энергобезопасности за счет сокращения доли газа в топливно-энергетическом балансе страны, в том числе за счет доведения внутренних цен на газ до уровней, обеспечивающих равную доходность с экспортными поставками. При этом предполагается организация дополнительных объемов экспорта газа с учетом прогнозируемого потенциала продаж в Южную Европу, США и страны АТР (по варианту «Восток-25»). Поле «3» графика предполагает объемы поставок на внутренний рынок, соответствующие инновационному энергосберегающему сценарию развития экономики страны, а также ограниченный потенциал наращивания экспортных поставок. Расчеты прогнозных объемов ввода производственных мощностей производились для области поля «2», охватывающей наиболее вероятные перспективы развития внутреннего и внешнего рынков газа. В импорте газа из Центральной Азии важнейшую роль будет играть Туркменистан. В последние годы в Восточной Туркмении открыты новые крупнейшие газовые месторождения – Южная Иолотань-Осман и Большой Яшлар с ожидаемыми запасами не менее 2,5 и 1,5 трлн. куб. м соответственно, а также крупное месторождение Караджаовлаки. Предварительная оценка позволяет говорить о потенциально возможных объемах добычи газа в Туркменистане на уровне 100–120 млрд. куб. м в год. С учетом оценок объемов внутреннего потребления (16–18 млрд. куб. м в год) максимальный экспортный потенциал Туркменистана оценивается в объёме 84 млрд. куб. м в 2015 г. и 102 млрд. куб. м в 2030 г. Важнейшим условием реализации данного потенциала является резкое наращивание объемов разведочного бурения. Для полноценной подготовки месторождений к разработке требуется ускорение геолого-разведочных работ с обеспечением годового прироста разведанных запасов примерно в 200 млрд. куб. м. Оценка сырьевой базы газовой промышленности Узбекистана позволяет сделать заключение о небольшом потенциале роста объёмов добычи газа до 2010-2015 гг. и сохранении экспортных возможностей на уровне 10 млрд. куб. м в год. Открытие и разведка крупнейших по запасам нефтегазовых месторождений в Казахстане – Тенгиз (на суше) и Кашаган (в акватории Северного Каспия) вкупе с запасами крупнейшего Карачаганакского газоконденсатного месторождения – создает надежную сырьевую базу для роста добычи, в том числе, добычи товарного газа с 16 млрд. куб. м в 2007 г. до 50 млрд. куб. м в 2030 г. Экспортный потенциал Казахстана оценивается в объёме 20 млрд. куб. м в 2015 г. и 26 млрд. куб. м в 2030 г. При условии подтверждения запасов газа в регионе результатами международного аудита, а также динамичного освоения сырьевой базы центральноазиатских стран, возможные объёмы импорта Россией газа из этого региона оцениваются на уровне 96 и 102 млрд. куб. м в 2015 и 2030 г., соответственно. Рисунок 2.4.1. Диапазон возможных и наиболее вероятных объёмов поступления центральноазиатского газа в ЕСГ России 10  С точки зрения существующей сырьевой базы и с учетом планируемых экспортных поставок из Туркмении в Китай (до 30 млрд. куб. м в год) и Иран (до 14 млрд. куб. м в год), наиболее вероятным и обоснованным представляется вариант поставок газа в Россию из стран Центральной Азии в объеме 70 млрд. куб. м в год на долгосрочную перспективу. Такой уровень является обоснованным также и с точки зрения ограничений производительности системы магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр. 11  Начальные суммарные ресурсы газа (НСР) России оцениваются по состоянию на 01.01.2007 в 248,6 трлн. м3, в том числе суша – 174,8 трлн. м3, шельф – 73,8 трлн. м3. Наиболее значительные ресурсы газа сосредоточены в недрах Западной Сибири (суша и шельф Карского моря) – 132,2 трлн. м3, Восточной Сибири – 37,9 трлн. м3, Дальнего Востока – 14,5 трлн. м3, а также в Северо-Западном районе России (суша Тимано-Печорской провинции и шельф Баренцева моря) – 26,4 трлн. м3. Доля России в мировых НСР составляет 40,6%. Ресурсная база газовой промышленности России представлена на рисунке 3.1.1. Рисунок 3.1.1 Ресурсная база газовой промышленности России 12  Из 47,8 трлн. м3 разведанных запасов 21,0 трлн. м3 приходятся на Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР), 10,4 трлн. м3 – полуостров Ямал, 5,9 трлн. м3 – шельф (в том числе 2,9 трлн. м3* – Штокмановское месторождение Баренцева моря), 4,6 трлн. м3 – суша Европейской части РФ, 4,0 трлн. м3 – Восточная Сибирь и Дальний Восток, 1,9 трлн. м3 – другие регионы. По состоянию на 01.01.2007 из общего объема 47,8 трлн. м3 разведанных запасов газа России ОАО «Газпром» контролировало 29,8 трлн. м3 (62,3%), крупные нефтяные и независимые компании 10,2 трлн. м3 (21,4%), в нераспределенном фонде находилось 7,8 трлн. м3 (16,3%). Разведанные запасы газа характеризуются сложной внутренней структурой (рисунок 3.1.2). Из 47,8 трлн. м3 суммарных запасов 8,3 составляют запасы месторождений с падающей добычей, 7,7 – запасы месторождений со стабильной добычей, 2,5 трлн. м3 – запасы Астраханского месторождения (ограничение добычи по экологии), 1,2 трлн. м3 – запасы мелких месторождений и 28,1 трлн. м3 – запасы неразрабатываемых месторождений (обеспечение добычи на среднюю и дальнюю перспективу). 13  Для обеспечения развития газовой отрасли необходимый общий прирост разведанных запасов газа в период 2008-2030 гг. оценивается в 26,0 трлн. м3, в т.ч. по суше Западной Сибири – 7,0 трлн. м3, по Европейским районам – 1,7 трлн. м3, по регионам Восточной Сибири, Дальнего Востока и Охотскому морю – 3,3 трлн. м3, по арктическому шельфу – 14,0 трлн. м3 При этом ожидаемый объем разведочного бурения в целом по России составит 13140 тыс. м. 14  15  Рисунок 3.1.3 Затраты на ГРР по России за период 2008-2030 гг. 16  В настоящее время и на рассматриваемый период основным регионом добычи газа в России остается Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР) Западной Сибири, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе месторождения. Добыча газа по региону в 2006 году составила порядка 86 % от суммарной добычи по России, в 2007 году – 85 %. В перспективе прогнозируется снижение добычи газа по объективным причинам, связанным с высоким уровнем выработанности уникальных месторождений региона (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское), снижением пластового давления на них, подъемом уровня газоводяного контакта (ГВК), длительным сроком работы оборудования. По состоянию на 01.01.2008 выработанность Медвежьего (сеноман) месторождения составляла 82,2 %, Уренгойского (сеноман) – 64,7 %, Ямбургского (сеноман) – 52,1 %. Для поддержания проектных уровней отборов и обеспечения стабильной добычи газа на действующих месторождениях необходимо обеспечить проведение реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа (прогнозные объёмы работ по реконструкции объектов добычи газа по России представлены в разделе 3.4. «Ввод мощностей в добыче газа и конденсата»). Одновременно, необходимо обеспечить решение проблем извлечения остаточных запасов газа («низконапорный» газ) на завершающей стадии разработки действующих месторождений с достижением высоких коэффициентов газоотдачи. Следует отметить, что существующие технологии не обеспечивают экономически эффективную возможность компримирования газа низкого давления для его дальнейшей транспортировки потребителям. Соответственно, требуется создание новых технологий добычи и использования «низконапорного» газа. Дальнейшее развитие добычи газа в НПТР связано с разработкой глубокозалегающих нефте- и конденсатосодержащих залежей, характеризующихся сложными горно-геологическими условиями и многокомпонентными составами пластовой смеси. В связи с этим прогнозируется увеличение объемов добычи «жирного» газа и жидких углеводородов, что при отсутствии в регионе свободных мощностей по транспортировке и переработке жидких углеводородов может стать ограничивающим фактором для развития добычи газа на месторождениях. Доля объемов добычи газа в НПТР прогнозируется в размере 54-57 % в 2020 году и 31-33 % в 2030 году от общей добычи по России. 17  Полуостров Ямал Добыча газа на полуострове Ямал начинается с ввода в разработку в 2011 году сеноман-аптских залежей Бованенковского газоконденсатного месторождения. Обская и Тазовская губы Первоочередными объектами разработки в регионе являются открытые месторождения: Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, Северо-Парусовое, Парусовое, Семаковское, Адерпаютинское, Антипаютинское. Добычу газа планируется начать с ввода в разработку Северо-Каменномысского месторождения в период 2015-2017 гг. Шельф Баренцева моря На шельфе Российской Федерации предусматривается освоение в первую очередь Штокмановского месторождения, ввод которого намечается в 2013 году. Восточная Сибирь и Дальний Восток В качестве базовых рассматриваются следующие газоконденсатные и нефтегазоконденсатные месторождения: - месторождения углеводородов морского шельфа острова Сахалин (проекты «Сахалин -1, «Сахалин -2» и перспективные блоки «Сахалин-3–6»); - Чаяндинское НГКМ (Республика Саха (Якутия)); - Ковыктинское ГКМ (Иркутская область); - Собинско-Пайгинское и Юрубчено-Тохомское НГКМ (Красноярский край). На основе расположения базовых месторождений в восточных регионах России предусматривается создание следующих территориальных промышленных центров газодобычи: 1. Сахалинский центр газодобычи - на базе месторождений шельфовой зоны острова Сахалин (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2») с дальнейшим развитием центра за счёт реализации проектов «Сахалин-3–6». 2. Якутский центр газодобычи - на базе Чаяндинского месторождения с дальнейшим развитием за счет освоения Среднеботуобинского, ТасЮряхского, Верхневилючанского и других месторождений. 3. Иркутский центр газодобычи - на основе Ковыктинского месторождения, а также Южно-Ковыктинской лицензионной площади и месторождений севера Иркутской области. 4. Красноярский центр газодобычи - на базе Собинско-Пайгинского и Юрубчено-Тохомского месторождений, в дальнейшем для поддержания уровней добычи газа в разработку могут быть вовлечены Оморинское, Куюмбинское, Агалеевское и другие месторождения. Основная часть месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока являются газоконденсатными или нефтегазоконденсатными с высоким газовым фактором. Газ данного региона отличается наличием в его составе большого количества ценных компонентов, таких как этан, пропан, бутан, тяжёлые угле- водороды, гелий. Содержание этих компонентов колеблется от 8 до 32 %. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточена большая часть разведанных запасов гелия России. 18   19  20  Прогноз развития добычи конденсата В 2007 году добыча конденсата в России составила 15,1 млн. т, в том числе в Надым-Пур-Тазовском регионе – 9,9 млн. т (65,5 %), в европейской части – 4,9 млн. т (32,5 %), в Томской области – 0,3 млн. т (2 %), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 0,1 млн. т (0,7 %). В перспективе объемы добычи конденсата увеличатся до 26-32 млн. т в 2020 году и до 31-37 млн. т в 2025 году. Увеличение объемов добычи конденсата связано с вводом в разработку глубокозалегающих конденсатосодержащих залежей новых месторождений. Таковыми, в частности, являются практически все новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, где объемы добычи конденсата увеличатся с 10,0 млн. т в 2008 году до 15-18 млн. т в 2020 году и до 18-23 млн. т в 2025 году. После 2025 года прогнозируется снижение добычи конденсата по России до 30-35 млн. т в 2030 году, в основном, в Надым-Пур-Тазовском регионе по причине наступления периода падающей добычи на газоконденсатных месторождениях. Значительные объемы добычи конденсата прогнозируются в новых газодобывающих регионах. Предполагается, что на полуострове Ямал объемы добычи конденсата к 2030 году составят 5,3-5,5 млн. т, на шельфе Баренцева моря – 0,7-0,8 млн. т, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 4,8-5,4 млн.т. 21  22  23  Определения, обозначения и сокращения Ачимовская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к проницаемым горизонтам в глинистых и глинисто-кремнистых породах верхней юры, нижнего мела, являющихся региональной покрышкой юрского нефтегазового комплекса. Ачимовская толща рассматривается как самостоятельный ачимовский нефтегазовый комплекс. Валанжинская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к неоком-аптскому (нижне меловому) нефтегазовому комплексу, залегающему на глубинах от 1,2 до 3,7 км и являющемуся ведущим по запасам и ресурсам нефти и вторым по запасам и ресурсам свободного газа и конденсата в Западной Сибири. «Восток-25», «Восток-50» - рекомендуемые в соответствии с Программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР сценарии развития газовой отрасли на востоке России, предусматривающие экспорт в страны АТР 25 и 50 млрд. куб. м природного газа соответственно. Сеноманская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к альб–сеноманскому нефтегазовому комплексу, залегающему на глубинах от 500 до 2000 метров и являющемуся ведущим по разведанным запасам и начальным суммарным ресурсам свободного газа в Западной Сибири. |

| Saturday, October 2nd, 2010 | |

| 8:33 pm | Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of Four West Africa Geologic Provinces Introduction The main objective of the U.S. Geological Survey’s (USGS) World Petroleum Resources Project is to assess the potential for undiscovered, technically recoverable oil and natural gas resources of the world, exclusive of the United States. As part of this program, the USGS recently completed an assessment of four geologic provinces located along the northwest and west-central African coast and extending offshore to a water depth of 4,000 meters (m) (fig. 1). From north to south, the provinces are: (1) the Senegal, containing the passive-marginal Senegal Basin of Middle Jurassic to Holocene age; (2) the Gulf of Guinea, characterized by transform tectonics; (3) the Niger Delta, containing more than 9,100 m of sediments; and (4) the West-Central Coastal, containing the Aptian salt basin and dominated by both rift and sag tectonics including the Congo Basin. These provinces were assessed previously as part of the USGS World Assessment 2000 (U.S. Geological Survey World Energy Assessment Team, 2000), resulting in estimated mean volumes of 71.5 billion barrels of oil (BBO), 235.2 trillion cubic feet of gas (TCFG), and 10.8 billion barrels of natural gas liquids (BBNGL). More than 275 new fields have been discovered in the four western Africa provinces since the 2000 assessment. The provinces were reassessed because of increased activity and because of new oil and gas discoveries within the provinces. The assessment was based on geology and used the total petroleum system (TPS) concept. The geologic elements of a TPS include hydrocarbon source rocks (source rock maturation and hydrocarbon generation and migration), reservoir rocks (quality and distribution), and traps for hydrocarbon accumulation. Using these geologic criteria, seven conventional total petroleum systems and nine assessment units (AU) in the four provinces were defined, and the undiscovered, technically recoverable oil and gas resources were assessed (table 1).  Resource Summary The results of the USGS assessment of undiscovered, technically recoverable conventional oil and gas resources in the west African provinces are given in table 1. The mean volumes are estimated at (1) 2,350 million barrels of oil (MMBO), 18,706 billion cubic feet of gas (BCFG), and 567 million barrels of natural gas liquids (MMBNGL) for the Coastal Plain and Offshore AU in the Senegal Province; (2) 4,071 MMBO, 34,451 BCFG, and 1,145 MMBNGL for the Coastal Plain and Offshore AU in the Gulf of Guinea Province; and (3) 15,534 MMBO, 58,221 BCFG, and 6,326 MMBNGL for the Agbada Reservoirs and Akata Reservoirs Aus in the Niger Delta Province. The West-Central Coastal Province was divided into the Gabon Subsalt, Gabon Suprasalt, Central Congo Delta and Carbonate Platform, Central Congo Turbidites, and Kwanza-Namibe AUs. The estimated mean volumes for these five AUs are 49,736 MMBO, 75,8790 BCFG, and 2,877 MMNGL. This assessment for the west Africa provinces indicates that most of the oil and gas potential remains in the offshore waters.  http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3006/ |

| Thursday, September 23rd, 2010 | |

| 11:30 am | |

| 10:33 am | Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция расположена в зап. части Якутской ACCP, в сев. и центр. p-нах Красноярского края, в зап. и сев. p-нах Иркутской обл. Пл. 2,8 млн. км2. Включает Северо-Тунгусскую, Анабарскую, Южно- Тунгусскую, Катангскую, Непско-Ботуобинскую, Западно-Вилюйскую, Северо-Алданскую, Ангаро-Ленскую, Присаяно-Енисейскую и Байкитскую нефтегазоносные области. Слабо изучена. Наиболее значит. выявленные м-ния: Среднеботуобинское, Верхневилючанское. Даниловское, Верхнечонское, Марковское, Ярактинское газоконденсатные и нефтегазоконденсатные. Планомерные поиски нефти и газа начались в 1948. Первое нефтегазовое м-ние (Марковское) открыто в 1962. K 1982 открыто 16 м-ний (карта).  Географически провинция занимает часть Среднесибирского плоскогорья. Осн. терр. провинции расположена в зоне тайги и значительно заболочена. Пути сообщения на Ю. провинции - жел. дороги (участки Канск - Иркутск и Тайшет-Усть-Кут) и реки; на C. провинции - реки. Магистральные автомоб. дороги отсутствуют. Грузоперевозки осуществляются по зимникам и воздушным транспортом. Тектонически провинция занимает большую часть Сибирской платформы (без Алданского щита и Вилюйской синеклизы). Фундамент платформы добайкальский, гетерогенный. Платформенный чехол представлен 4 крупными комплексами терригенных, карбонатных и карбонатно-галогенных отложений: рифейским, венд-нижнепалеозойским, верхнепалеозойско- триасовым и мезозойско-кайнозойским. B сев.-зап. p-нах провинции широко развиты интрузии траппов. Мощность чехла в наиболее прогнутых участках достигает 9 км. B осадочном чехле установлен ряд крупных антеклиз (Непско-Ботуобинская и др.), синеклиз (Тунгусская и др.), сводов (Непский, Сурингдаконский и др.), впадин. Нефтегазоносны рифейские, вендские и кембрийские отложения. Продуктивные горизонты выявлены на глубинах 1,5-3,5 км. Залежи пластовые сводовые и пластовые литологически ограниченные. Рабочие дебиты скважин средние. Нефть лёгкая, сернистая, малопарафинистая. Свободные газы метановые, обычно жирные, c низким содержанием азота и углекислого газа. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geol |

| Friday, September 17th, 2010 | |

| 8:00 pm | USGS World Petroleum Assessment 2000 Oil and natural gas account for approximately 63 percent of the world’s total energy consumption. The U.S. Geological Survey periodically estimates the amount of oil and gas remaining to be found in the world. Since 1981, each of the last four of these assessments has shown a slight increase in the combined volume of identified reserves and undiscovered resources. The latest assessment estimates the volume of technically recoverable conventional oil and gas that may be added to the world's reserves, exclusive of the United States, in the next 30 years. The USGS World Petroleum Assessment 2000 reports an increase in global petroleum resources, including a 20-percent increase in undiscovered oil and a 14-percent decrease in undiscovered natural gas compared to the previous assessment (table 1).  Since oil became a major energy source about 100 years ago, about 539 billion barrels of oil has been produced outside the United States. The USGS estimates the total amount of undiscovered, technically recoverable, conventional petroleum—oil, gas, and natural gas liquids combined—outside the United States, to be about 1634 billion barrels of oil equivalent (BBOE) (table 1). Of this total, conventional oil is 649 billion barrels, natural gas is 778 BBOE, and natural gas liquids (NGL) is 207 BBOE. This is the first USGS world petroleum assessment to include estimates of reserve growth. Reserve growth estimates nearly equal those of undiscovered resources. Reserve growth results from a variety of sources, including technological advancement in exploration and production, increases over initially conservative estimates of reserves, and economic changes. In addition to the undiscovered resources, approximately 612 billion barrels of oil, 551 BBOE of natural gas, and 42 BBOE of NGL are anticipated (ожидактся) from reserve growth (table 2).  For the USGS World Petroleum Assessment 2000, the world was divided into approximately 1,000 petroleum provinces, based primarily on geologic factors. (These provinces were grouped into eight regions roughly comparable to the eight economic regions defined by the U.S. Department of State and used in table 3.)  Significant petroleum resources are known to exist in 406 of these provinces. Geologists analyzed 159 total petroleum systems (TPS) containing 270 assessment units (AU) and formally assessed 149 TPS and 246 AU, located in parts of 128 provinces. The assessed provinces account for 95 percent of the world’s historic production and include both significant established (priority) and prospective (boutique) provinces. Although the total volume of undiscovered petroleum for the world shows a modest 5-percent increase over the previous assessment, the resource volumes by commodity and their regional distribution have shifted significantly (table 3). The assessment results (exclusive of the United States) indicate that the Middle East and North Africa region contains 35.4 percent of the world’s undiscovered conventional oil; the former Soviet Union contains 17.9 percent; and the Central and South America region contains 16.2 percent. For undiscovered conventional natural gas (exclusive of the United States), the former Soviet Union holds 34.5 percent of the world’s total; the Middle East and North Africa region holds 29.3 percent. For both oil and natural gas, a significant part of the undiscovered resources outside the Middle East lie offshore in water as deep as 4000 m.  Figure 1. Oil endowment (cumulative production plus remaining reserves and undiscovered resources) for provinces assessed. Darker green indicates more resources. Areas: 1: Former Soviet Union 2: Middle East and North Africa 3: Asia Pacific 4: Europe 5: North America 6: Central and South America 7: Sub-Saharan Africa and Antartica 8: South Asia http://pubs.usgs.gov/fs/fs-062-03/ http://pubs.usgs.gov/fs/fs-062-03/FS-06 http://en.wikipedia.org/wiki/File:USGS_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserv |

| Thursday, September 16th, 2010 | |

| 12:40 pm | Geology and Total Petroleum Systems of the Gulf of Guinea Province of West Africa ( Read more... ) Cretaceous - Меловой период  Figure 1. Gulf of Guinea Province (7183) in west-central Africa and locations of oil and gas field centerpoints  Figure 3. Major features of the Gulf of Guinea Province, west Africa: Benin, Central, Ivory Coast, Keta, Saltpond, Tano, and Volta Basins, Cape Three Points, major fracture zones, and approximate locations of exploration wells and of the oil and gas discoveries and fields mentioned in the text. Mid-Atlantic Ridge and fracture zones shown in index map   Figure 5. Paleogeographic stages in the separation of Africa and South America during the Cretaceous. Modified from Tissot and others (1980).    ( геологические колонки )  ( геологические колонки и разрезы )   http://pubs.usgs.gov/bul/2207/C/ http://pubs.usgs.gov/bul/2207/C/pdf/b22 |

| Sunday, September 12th, 2010 | |

| 12:10 pm | Перспективы разведки нефти в России «Эксперт» №19 (657)/18 мая 2009 Интервью заведующего отделом геологии и геодинамики нефтегазоносных территорий Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) Василия Шеина. ( Read more... ) Конечно, строящийся нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий Океан будет способствовать освоению региона. Он проходит относительно недалеко от месторождений Прибайкальского бассейна. И объемы ассигнований на геологоразведочные работы в последние годы здесь резко выросли. Более чем в полтора раза. В 2008 году в сумме они составили свыше 36 миллиардов рублей. Но все равно этого очень мало. В советское время мы бурили десятки миллионов метров в год. И это приносило результаты. Сейчас в России за счет бюджетных и внебюджетных средств в общей сложности бурится около одного миллиона метров в год. — Первая очередь нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан уже почти готова. Трубопровод рассчитан в значительной мере на нефть Восточной Сибири. Но некоторые специалисты утверждают, что запасы нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не подготовлены и не разведаны и не видно перспектив заполнения трубы. Так ли это на самом деле? — Сейчас это самый больной вопрос. Мы в нашем институте думаем, что пока будет очень трудно нарастить добычу до планируемых 80 миллионов тонн нефти в год, чтобы загрузить этот нефтепровод. Промышленные запасы нефти Талаканского, Верхнечонского, Чаяндинского, Юрубчено-Тохомского, Куюмбинского месторождений в Восточной Сибири даже по совокупности на уровень добычи в 80 миллионов тонн нефти ежегодно все же не тянут. Пока что запасов для закачки в трубу набирается лишь на 30 миллионов тонн в год, да и то главным образом за счет Ванкорского месторождения, которое фактически находится в Западной Сибири, хоть и относится к Красноярскому краю. Восточная Сибирь действительно пока мало освоена и, самое главное, мало разведана. Разведанность начальных суммарных ресурсов здесь составляет всего 8 процентов, в то время как в Западной Сибири — около 50 процентов. В любом случае, сравнивать Восточную Сибирь с Западной и ожидать там гигантских месторождений, сопоставимых с западносибирскими, нельзя. - Почему? — В первую очередь потому, что в этих регионах разные резервуары для нефти и газа. Геологически Восточная Сибирь очень не похожа на Западную. У них разная история развития. Восточно-Сибирская платформа — один из древнейших блоков континентальной коры Земли. Ее фундамент образовался в архейскую эру, то есть около 3,5 миллиарда лет назад, впоследствии он неоднократно покрывался морями, в которых сформировался мощный осадочный чехол. Плюс ко всему значительную часть Восточной Сибири занимают траппы, магматические породы, излившиеся на поверхность и застывшие на глубине. Возникли они в процессе раскола континентальной земной коры древней Восточно-Сибирской платформы в результате ее растяжения где-то 230–240 миллионов лет назад. Эти самые траппы доставляют много хлопот при картировании ловушек, то есть резервуаров нефти и газа, потому что затрудняют проведение сейсморазведки, да и на формирование самих залежей углеводородов они оказывают деструктивное воздействие. А Западная Сибирь была в триасовом периоде, первом этапе мезозоя, примерно 200 миллионов лет назад, заливом Южно-Анюйского океана, на дне которого и сформировались осадочные породы. Вот почему в Восточной Сибири наиболее перспективны в основном древние толщи — рифейские, вендские, палеозойские, значительно более сложные по своему строению. А в Западной Сибири, наоборот, особенно перспективны в части нефтедобычи более молодые и более простые юрско-меловые отложения. Кроме того, в Западной Сибири существуют дополнительные, пока практически не используемые возможности добычи нефти, залегающей ниже осадочного чехла на глубинах от двух до пяти-семи километров. — Разве нефть не является продуктом органического происхождения и обязательно должна быть где-то в осадочных породах? — По моему убеждению, нефть — продукт органического происхождения. Хотя неорганическая теория никогда не умирала, но сколько-нибудь серьезных фактов, подтверждающих ее, нет. А что касается нефти Западной Сибири, залегающей ниже осадочного чехла, то ее происхождение объясняется особенностями формирования и историей развития бассейна. В палеозое здесь существовали палеомикроконтиненты, на которых тоже накапливался осадочный чехол, и были сформированы месторождения, в том числе и крупные. В конце палеозоя микроконтиненты, дрейфуя в океане, сталкивались с островными дугами и между собой, что привело к смятию пород палеозойского осадочного чехла, превращению его в складчатое основание (нижний этаж). В результате часть залежей разрушилась, но определенная часть скоплений углеводородов могла сохраниться. В мезозое и кайнозое процессы нефтегазонакопления продолжились, пополняя эти нетрадиционные резервуары нижнего — доюрского — этажа нефтегазоносности. Изучение углеводородного потенциала комплексов, залегающих ниже осадочного чехла, в настоящее время проводится во многих странах мира. Уже открыто более 500 таких месторождений, запасы которых составляют около 15 процентов доказанных запасов мира. Кстати, крупнейшее в мире месторождение в нижнем этаже — Белый Тигр — открыто нашими геологами во Вьетнаме. В пределах нижнего этажа нефтегазоносности Западной Сибири выявлено более 80 месторождений и нефтегазопроявлений. Мы думаем, что на нижнем этаже нефтегазоносности в Западной Сибири следует рассчитывать на обнаружение средних и мелких месторождений. Меньше вероятность открытия крупных скоплений. Но для того чтобы приступить к промышленному освоению этих месторождений, надо научиться картировать месторождения в нетрадиционных типах ловушек, которые здесь как раз преобладают. Надо понимать, что месторождения осадочного чехла Западной Сибири, которые сейчас эксплуатируются, не вечны, добыча начинает падать, пик пройден, поэтому задача освоения нижнего этажа является актуальной. — Вы упомянули о гигантском месторождении Белый Тигр, которое открыто во Вьетнаме. Это, наверное, обещает какие-то перспективы нефтедобычи на российском Дальнем Востоке и на побережье Китая — рядом же? — Залежи на Белом Тигре выявлены как в верхнем (осадочном чехле), так и в нижнем (фундаменте) нефтегазоносных комплексах. Самая крупная залежь связана с гранитами нижнего этажа. Это уникальный случай. Если мы найдем на Дальнем Востоке похожую ловушку, то есть крупный выступ фундамента с трещиноватым коллектором среди осадочных пород, обладающий хорошими нефтематеринскими свойствами, то можем рассчитывать на крупные открытия. Что касается возможностей открытия залежей в верхнем этаже нефтегазоносности Дальнего Востока, они скромнее из-за сложного строения бассейнов этого типа и небольших объемов резервуаров. В Китае, близко к нашим границам, в бассейне Сунляо, открыт ряд месторождений, в том числе очень крупное — Дацин. Территории нашей страны, прилегающие к Китаю, образуют бассейны, по геологическому строению похожие на китайские. Но они более интенсивно раздроблены, осадочный чехол в них небольшого объема, ловушки сложного строения. Поэтому здесь мы можем лишь надеяться на открытие мелких и, в меньшей мере, средних по запасам месторождений. Самым перспективным местом для нефте— и газодобычи на Дальнем Востоке, безусловно, является северо-восточная часть Сахалина. Благоприятные условия возникли здесь благодаря реке Пра-Амур, которая образовала дельту с большим объемом осадочных пород еще в период неогена, то есть порядка 20 миллионов лет назад. В других районах Дальнего Востока пра-реки не были столь же могучими, как Пра-Амур. Они образовывали дельты, но с меньшим объемом осадочных пород, поэтому возможности открытия крупных месторождений там намного скромнее, чем на северо-востоке Сахалина. — Вы автор несколько монографий, посвященных геодинамической теории и ее применению для анализа нефтегазоносности российских регионов. Что это за теория? Чем она отличается от традиционной геологической теории? — Глобальная геодинамика является развитием сформировавшейся еще в начале семидесятых годов теории, согласно которой материки вместе с океанами образуют серию литосферных плит, которые перемещаются по поверхности Земли. Сперва было выделено восемь плит. В последующем было добавлено еще шесть. Применяя «классическую» теорию литосферных плит для решения проблем прогноза и поисков нефти и газа, мы убедились, что плит на самом деле еще больше, а механизм их возникновения и перемещения разный. Выяснилось, что с уменьшением размеров плит увеличивается их раздробленность как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Если раньше считалось, что при формировании нефтегазового бассейна решающую роль играли вертикальные тектонические движения, то теперь мы полагаем, что не меньшая роль принадлежит горизонтальным движениям, которые существенно увеличивают площадь нефтегазового бассейна. Такая модель нефтегазового бассейна получила название «Модель многоярусной тектоники плит». Следовательно, структура нефтегазовых бассейнов имеет значительно более сложную структуру, чем предполагалось ранее. На этом рисунке (показывает на верхнюю часть рисунка 1) видно, как представлялось многие десятилетия строение одного из старейших нефтегазоносных бассейнов: достаточно просто. В соответствии с этой моделью велись поиски и разведка. Геодинамический анализ показал, что бассейн устроен значительно сложнее, как видно на нижней части этого рисунка. Во-первых, усложнилась структура. Выяснилось, что она носит ячеистый характер. Во-вторых, площадь распространения осадочных пород бассейна оказалась значительно больше, нежели предполагалось ранее. Иное распространение имеют нефтематеринские толщи, другие типы резервуаров для нефти и газа, направления миграции углеводородов, иногда противоположные предполагаемым ранее. Здесь же показан нижний этаж нефтегазоносности. Геодинамическая модель бассейна подтвердилась бурением, сейсморазведкой, и в результате были открыты новые месторождения. Новая теория требует и новых подходов к разведке. До сих пор залежи углеводородов искали лишь в пределах платформенной — центральной — части нефтегазоносного бассейна, где распространены резервуары простого строения. Например, в Западной Сибири. Их мы давно научились находить, это происходило без больших усилий, что и способствовало развитию теоретического «консерватизма». Но время простых решений кончилось. Большая часть месторождений простого строения разведана, большинство бассейнов находятся в зрелой стадии освоения, требуются новые решения, и геодинамическая теория, на наш взгляд, дает их. С сожалением замечу, что, хотя геодинамическая теория тектоники плит подтверждена многочисленными западными исследованиями и уже давно и широко применяется западными компаниями, с которыми мы активно сотрудничаем, ни Российская академия наук, ни наши производственные организации пока не горят желанием использовать ее достижения.  — Какие-то конкретные примеры практического результата от применения геодинамической теории вы могли бы привести? — Да, пожалуйста. На основе «Модели многоярусной тектоники плит» мы можем выделить участки залежей углеводородов, которые являются малопродуктивными, пустыми в пределах контура нефтегазоносности, и, наоборот, те участки, которые являются высокопродуктивными. Это все существенно влияет на оценку запасов, сокращает затраты на освоение месторождений. Так, в Астраханской залежи в отдельных скважинах наблюдаются супергигантские дебиты газа. А рядом есть почти «сухие» скважины. Дело в том, что при бурении не принималась во внимание ячеистость структуры месторождения. А все из-за того, что геологи не учитывали влияние современной геодинамики. Теперь придется это делать. Несколько лет назад нашему институту довелось участвовать в совещаниях по выбору направлений геологоразведочных работ в юго-восточной части Западной Сибири, где одним из авторитетных коллективов сибирских ученых была выделена «Приенисейская нефтегазоносная субпровинция». Они предполагали, что древняя Восточно-Сибирская платформа с ее рифейско-палеозойским чехлом продолжается под молодым юрско-кайнозойским чехлом Западной Сибири и что есть смысл искать здесь нефть в разрезе более древнего рифея-палеозоя. Но согласно геодинамической интерпретации геологического строения Западной Сибири, мы полагали, что под чехлом Западной Сибири есть лишь отдельные осколки — микроконтиненты Сибирской платформы. На этих микроконтинентах осадко— и нефтегазонакопление значительно отличалось от нефтегазонакопления Восточно-Сибирского палеоконтинента. Поэтому мы считали, что не стоит бурить сразу несколько глубоких скважин для разведки нефти в этом районе, как предполагалось. Достаточно пробурить одну-две параметрические скважины, а по результатам планировать дальнейшие геологоразведочные работы. Нас не послушали. Более того, обвиняли ни много ни мало в незнании геологии. В результате пробурено пять глубоких (пять и более тысяч метров) скважин и не получено ни одного притока нефти или газа. Впустую потрачены бюджетные средства. — Где же в России, в соответствии с вашей теорией, сконцентрированы наиболее значимые ресурсы углеводородов? — Лидирующая роль по количеству начальных суммарных ресурсов углеводородов в России принадлежит Западно-Сибирскому и Баренцевоморскому бассейнам. В их пределах сконцентрировано 60 процентов ресурсов нефти России. Если точнее, в Западно-Сибирском — 54 процента, в Баренцевоморском — 6 процентов. Еще здесь 68 процентов газа страны: Западно-Сибирский бассейн — 41 процент, Баренцевоморский — 27 процентов. На бассейны пассивных континентальных палеоокраин, которые охватывают европейскую часть России, Восточную Сибирь, восточную часть Арктики, приходится 31 процент ресурсов нефти и 24 процента газа. На всякий случай поясню: пассивные и активные окраины — это окраины древних континентов. Активные окраины — это места, где происходит схождение плит, погружение океанической части плиты под континентальную. А пассивные — где происходит расхождение этих плит. На шельфе, склоне и подножье континента накапливаются мощные осадочные толщи. На активные континентальные палеоокраины — они занимают восточную часть территории акватории России — приходится в общей сложности 9 процентов начальных суммарных ресурсов нефти и 8 процентов газа. — А насколько разнится оценка ресурсов в зависимости от выбора теории? — Опираясь на геодинамический анализ, мы можем пока отметить существенное расширение площадей потенциально нефтегазоносных бассейнов. Оценка запасов потребует очень большой геологоразведочной деятельности. А на первом этапе необходимо пересмотреть карты нефтегазогеологического районирования на основе геодинамических критериев. Наш институт предложил макет новой карты нефтегазогеологического районирования, который в перспективе послужит основой последующих переоценок нефтегазовых ресурсов России. В соответствии с этим макетом площадь нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных бассейнов России по сравнению с традиционным нефтегазогеологическим районированием увеличилась более чем на треть (показывает рисунок 2). На этом рисунке видно, что в качестве потенциально нефтегазоносных бассейнов можно рассматривать в том числе Московский и Мезенский бассейны, поиски в пределах которых хотя и проведены, но в недостаточных объемах. Московский бассейн охватывает Московскую, Тверскую, Вологодскую, Костромскую, Ивановскую и другие области, а Мезенский — Архангельскую и Ярославскую области и Республику Коми. Кроме того, к возможно нефтегазоносным отнесен Верхоянский бассейн, который расположен к северо-востоку от Якутска. Увеличение площади бассейнов произошло также за счет новых нефтегазоносных комплексов, залегающих ниже осадочного чехла, за счет глубоководных впадин, за счет горноскладчатых обрамлений вплоть до швов столкновения плит. В мире в глубоководных впадинах уже добывают нефть и газ, скажем, в Бразилии, на пассивной окраине при глубине моря более 2,5 километра. У нас похожие пассивные континентальные палеоокраины есть, например, в пределах арктических акваторий. На сегодняшний день в акваториях России открыто 45 месторождений. Семь из них — это подводное продолжение прибрежных, 19 располагаются на глубинах моря до 20 метров, 10 — на глубинах 20–50 метров и 9 — на глубинах более 50 метров. А разрабатывается лишь шесть из них, то есть по сравнению с сушей акватории России мало освоены. В то же время из 12 месторождений нефти и газа, обнаруженных в пределах Арктики, восемь находятся в пределах России. Видимо, будущее российской, а возможно, мировой нефтегазодобычи — арктическая акватория. ( Read more... ) — Для того чтобы освоить Арктику, какая-то разведка ведется? — В западной части Арктического бассейна уже открыты приличные запасы. Тот же Штокман с запасами 3,2 миллиарда кубометров газа и 31 миллион тонн конденсата в Баренцевом море. Крупные месторождения газа — Русановское и Ленинградское в Карском море. Очень перспективна и восточная часть Арктики. Там мы можем открыть гиганты вроде тех, что открыли американцы на Аляске. Геологические условия российской части Восточно-Арктического бассейна во многом похожи на Аляскинско-Чукотский бассейн США. Но в восточной части Арктики осуществлена пока только сейсморазведка, бурение практически не проводилось, за исключением отдельных скважин на островах. Проблема, я уже говорил, в том, что наше государство и наши нефтяные компании ведут геологоразведку очень слабо — на Западе выделяется на поисково-разведочные работы значительно больше средств, чем в России.  http://www.expert.ru/printissues/ex |

| Sunday, September 5th, 2010 | |

| 9:00 pm | Юго-Восточная Азия, нефтегазоносные бассейны взято из Seismic Atlas of SE Asian Basins http://geoseismic-seasia.blogspot.com/s 1. Сейсмические профили  2. Regional Geology  3. Northwest Sumatra Basin The western Indonesian fore-arc basins extend more than 1800 km from northwest of Aceh to southwest Java. The width of the basins varies from less than 70 km south of the Sunda Strait to about 120 km in the west off northern Sumatra. The basins form a strongly subsiding belt between the elevated Sumatra Paleozoic–Mesozoic arc massif cropping out along Sumatra and Java, and the rising outer arc high.   4. North Sumatra Basin Geographic location: North of Sumatra Island Water depth: 20 to 500 meters Hydrocarbon potential: proven oil and gas basin with predominantly gas. Largest field in the basin: Arun Field (Discovery: 197?) Main reservoir target: Peutu, Baong and Keutapang Formations Main reservoir facies: Miocene carbonate reef / build up. Main source rock: Bampo Formation  5. Central Sumatra Basin 6. South Sumatra Basin  7. North West Java Basin 8. North East Java Basin 9. Natuna Sea and Sarawak Basin The Natuna Sea area is the southern extension of the South China Sea, mainly in the Indonesian territory. This area is divided by two parts by Natuna Arch, namely West Natuna Basin which extend to Malay Basin in West Malaysia and East Natuna Basin which extend of Sarawak Basin in East Malaysia The West Natuna Basin was formed as an intra-continental rift basin within the Sunda Platform, the southern margin or Eurasian Plate. The basin has undergone Eocene-Oligocene extension, followed by Miocene to present day contraction and inversion. In Late Cretaceous-Early Eocene reconstruction, East Natuna Basin was part of a large fore-arc basin extending from offshore Veitnam, across Natuna Sea to Sarawak. The SW-NE trending structures in East Natuna Basin are controlled by extensional faults and half grabens similar to the ones found in West Natuna Basin, but the rift magnitude is generally less than the ones in the West Natuna Basin.  10. Baram Basin Baram Basin is located in the northeast of Borneo, partly in Malaysia and the majority of Brunei offshore. Three major fields were discovered in the shallow water and onshore part of this basin called Champion, SW Ampa and Seria. To southwest the Baram Basin is bounded by West Baram Line, to the north by Northwest Sabah Trough and to the east by the Sabah Inboard.  ( 1515×1009 ) 11. Sabah Basin Sabah Basin is the northern extension of the Baram Basin in Northwest Borneo 12. Sandakan Basin Sandakan Basin is located in the northern part of Borneo Island. Similar to other circum-Borneo basins, the Sandakan Basin is dominated by shallow to deep marine clastics sequences. 13. Tarakan Basin Geographic Location: Northeast of Borneo Island. Water depth: Partly onshore, down to more than 3000 m. Hydrocarbon potential: Gas and Oil. Main reservoir target: Tarakan and Bunyu Formation (Pliocene and Upper Miocene interval)Main reservoir facies: Deltaic setting. Main source rock: Type III source rock in the Miocene and older interval. Significant geological features in the basin: 1. Tarakan Arches; 2. Paleo Tarakan Delta Foresets  14. Kutei Basin Geographic Location: East of Borneo Island. Water depth: Partly onshore, down to more than 3000 m. The deeper water part is also known as the Makassar Strait basin. Hydrocarbon potential: Gas and Oil. Main reservoir target: Balikpapan Formation (Pliocene and Upper Miocene interval). Main reservoir facies: Deltaic setting. Main source rock: Type III source rock in the Miocene and older interval. Significant geological features in the basin: 1. Samarinda Anticlinorium onshore; 2. Paleo Mahakam Delta Foresets offshore.  Samarinda anticlinorium map, showing the NNE-SSW trend anticlines and structures in dashed red line. The location of the seismic line across this area is shown in black line.  15. Makassar Basin Geographic location: Makassar strait, between Borneo and Sulawesi Island. Water depth: 200- 3000 m. 16. SW West Java Basin The western Indonesian fore-arc basins extend more than 1800 km from northwest of Aceh to southwest Java. The width of the basins varies from less than 70 km south of the Sunda Strait to about 120 km in the west off northern Sumatra. The basins form a strongly subsiding belt between the elevated Sumatra Paleozoic–Mesozoic arc massif cropping out along Sumatra and Java, and the rising outer arc high.  21. Seram Trough Basin Geographic location: between Banda arc and Papua Island, west of Misool-Onin Ridge.  22 Arafura Sea Basin 23 Timor Sea Basin 24 Gorontalo Basin Gorontalo Basin is located under the Tomini Bay and is limited by the neck and the north and east arms of Sulawesi Island. The basin opens to the east towards the Molucca Sea. ... sediment thickness is up to about 7 km. The basin still lacks hydrocarbon exploration activities at the moment, therefore there is no accurate information about the ages of basin-fills. Regional tectonic reconstruction of Hall (2002) shows that part of the proto-Gorontalo Basin was most likely located in a fore-arc setting since Middle Eocene to Early Miocene, with the arc being the north arm of Sulawesi. 25. Vietnam Basins 26. Luconia Basin. Luconia Basin is located offshore Sarawak, Malaysia 27. Philippines Basin |

| Thursday, September 2nd, 2010 | |

| 10:40 am | Кения, обзор страны Дата независимости 12 декабря 1963 (от Великобритании) Территория 582 650 км² Население, оценка (2007) - 36 913 721 чел. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кения Kenya Energy Profile http://tonto.eia.doe.gov/country/countr Kenya http://mines.acp.int/html/KE_geog_en.ht http://spilpunt.blogspot.com/2007/04/ke Kenya Satellite Image http://geology.com/world/kenya-satellit  http://geo.web.ru/druza/L-Kenya_0.h  http://www.hoeckmann.de/karten/afrika/k http://www.blissites.com/kenya/site Геологическая карта  ( 3000×3251 ) http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_ar  ( 1152×1209 + легенда ) http://mines.acp.int/html/KE_gisements_   ( полноразмерные ) I've attached maps from the National Oil Company of Kenya - NOCK. http://www.nockenya.co.ke/index.asp http://expandpro.blogspot.com/2007/10/k Upstream Activities Kenya Exploration History http://www.nockenya.co.ke/content.asp?t  http://www.nockenya.co.ke/content.asp?t The Basins  ( 2400×2880 ) http://www.nockenya.co.ke/content.asp?t Deep Wells Drilled in Kenya http://www.nockenya.co.ke/content.asp?t Existing Geophysical Data http://www.nockenya.co.ke/content.asp?t   ( полноразмерные )  http://www.vanoil.ca/s/Kenya.asp?Report  http://www.lionenergycorp.com/kenya.htm Project Overview Kenya http://www.africawestminerals.com/s/ken Kenyan Soils http://www.infonet-biovision.org/defaul Geology of East Africa http://www.borntraeger-cramer.de/public Kenya in geology.gsapubs.org http://geology.gsapubs.org/search?fullt GROUND TRUTH EVENTS FROM REGIONAL SEISMIC NETWORKS IN NORTHEASTERN AFRICA http://www2.ds.psu.edu/AcademicAffa |

| Wednesday, September 1st, 2010 | |

| 7:00 pm | |