[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Thursday, January 13th, 2011 | |

| 2:30 pm | North Dakota Tops 350,000 Bbls/Day, Could Double by 2015  North Dakota pumped another record amount of oil in November, at an average daily rate of 355,038 barrels, which is double the amount of oil produced as recently as the summer of 2008, and 44% higher than a year ago data here https://www.dmr.nd.gov/oilgas/stats/his Experts predict that production could double to 700,000 barrels per day within four to seven years in the Peace Garden State, which would put North Dakota ahead of both Alaska and California, and second only to Texas in oil production for American states. http://mjperry.blogspot.com/2011/01/n |

| Wednesday, January 12th, 2011 | |

| 9:00 am | Акционеры «Славнефти» лишили компанию крупных нефтедобывающих активов Мессояхская группа месторождений будет выведена из состава «Славнефти». Такое решение приняли акционеры компании — «Газпром нефть» и ТНК-ВР. Не исключено, что другой крупный участок — Куюмбинский — может оказаться в той же ситуации. В итоге «Славнефть», у которой добыча падает шестой год подряд, лишится своих главных добычных активов. «Газпром нефть» и ТНК-BP достигли соглашения о приобретении по 50% акций ЗАО «Мессояханефтегаз», владеющего лицензиями на разработку группы Мессояхских нефтегазовых месторождений на севере Ямала, сообщили вчера компании в совместном пресс-релизе. Оператором проекта будет «Газпром нефть». «Управляя активом напрямую, акционеры смогут оперативно принимать ключевые решения, упростить процедуру финансирования масштабной инвестпрограммы и расширить возможности по привлечению заемного капитала», — отмечается в сообщении. Извлекаемые запасы нефти и конденсата Мессояхских месторождений (ЯНАО) по категориям С1+С2 составляют 560 млн т газа — 230 млрд куб. м. Пик добычи — около 20 млн т нефти и конденсата и 10 млрд куб. м газа в год. ОАО «Славнефть» было создано в 1994 году. Основными учредителями выступили Госкомимущество России и Мингосимущество Белоруссии. В феврале 2000 года компанию возглавил Михаил Гуцериев. В 2002 году он покинул этот пост, основав собственную компанию «РуссНефть» на базе предприятий, входивших в сферу интересов «Славнефти». В декабре 2002 года «Славнефть» в ходе приватизации была куплена «Сибнефтью» (переименована в «Газпром нефть») и ТНК (позднее ТНК-ВР). Они владеют на паритетных началах 98,95% акций компании. Новые владельцы решили разделить между собой активы «Славнефти», однако сразу договориться не смогли. В 2008 году только удалось завершить процесс раздела сбытовой сети, состоящей из 550 АЗС. Дальнейший передел активов компании замгендиректора «Газпром нефти» Анатолий Чернер отрицал. Помимо Мессояхской группы месторождений компании принадлежит Куюмбинское месторождение и Терско-Камовский участок Юрубчено-Тахомского месторождения в Красноярском крае. Всего 37 лицензий на поиск, разведку и добычу нефти и газа. В прошлом году исполнительный вице-президент ТНК-ВР Сергей Брезицкий говорил, что для разработки Куюмбинского проекта может быть также создано новое СП двух собственников. Он опроверг мнение о том, что после вывода Мессояхи за пределы «Славнефти» добыча компании будет серьезно снижаться. В структуру «Славнефти» также входят три нефтеперерабатывающих завода, из них два в Ярославской области, в том числе самый старый в России — им. Менделеева, основанный в 1879 году. Его компания хочет продать уже не первый год, однако покупатель до сих пор не нашелся. Третий НПЗ расположен в Белоруссии — Мозырский. Месторождения «Славнефти» сильно истощены, однако акционеры компании будут направлять свои усилия на разработку крупных проектов в ущерб небольшим, считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров. Предварительно инвестиции в Мессояхские месторождения оцениваются в 15—18 млрд долл., что сопоставимо с вложениями в крупнейший проект «Газпрома» Штокмановский (см. таблицу). По мнению замруководителя аналитического управления ИГ «Алор-Инвест» Дмитрия Лютягина, акционеры не заинтересованы развивать «Славнефть» как отдельную компанию. «Активы будут постепенно выводиться из ее состава либо в совместные предприятия акционеров, либо продаваться одному из них по отдельности. Но это вопрос не одного года», — говорит эксперт.   http://www.rbcdaily.ru/2011/01/12/tek/5 |

| Monday, January 10th, 2011 | |

| 10:05 am | Белоруссия: геология, нефть и газ Экономика Белоруссии очень мало месторождений углеводородов: добыча нефти из полесских месторождений в районе Речицы за год не превышает 1,5 млн тонн. Топливно-энергетический комплекс Белоруссия практически полностью зависит от внешних поставок энергоносителей. В то же время она располагает двумя нефтеперерабатывающими заводами, построенными в советские времена, — Мозырским и Новополоцким. Производственные мощности были частично модернизированы с учётом требований европейского рынка. Одновременно происходило постепенное увеличение объёмов нефтепереработки (с 12 млн т в 2001 г. до 20 млн т в 2006 г.) и соответствующий рост экспорта нефтепродуктов (почти в 5 раз с 2002 по 2006 гг., когда он составил $7,5 млрд). До конца 2006 года Белоруссия имела возможность закупать нефть в России по внутренним российским ценам и экспортировать нефтепродукты по мировым ценам, что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности страны в нефтепродуктах, но и получать значительные доходы. При этом расходы на газоснабжение частично компенсируются за счёт реэкспорта российского газа и в этой ситуации Белоруссия, при почти полном отсутствии своей нефти и газа, не пострадала, а выиграла от роста мировых цен на энергоносители. В 2005 году потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) достигло 34,9 млн т. у.т. В структуре потребления ТЭР 59,9 % занимает природный газ, 21,7 % — нефтепродукты и сырье, 0,7 % — уголь, 15 % — местные виды топлива (торф, дрова), 5,7 % — импорт электроэнергии. ( Read more... ) Добыча горючих полезных ископаемых В стране разрабатывается несколько нефтяных месторождений, все они относятся к Припятской нефтегазоносной впадине, на 2000 год промышленные запасы месторождений оцениваются в размере 63 млн т., попутного газа 35 млрд м³, неразведанные — 190 млн т. и 90 млрд м³ соответственно. в 2009 году в Беларуси было добыто 1.720 тыс. тонн нефти. Всего насчитывается 74 нефтяных месторождения, расположенных в тектонической зоне Припятского прогиба (в Гомельской и части Могилевской и Минской областей). На начало 2010 г. разрабатываются 59 месторождений, 9 месторождений — разведываются, 50 месторождений — эксплуатируются. По состоянию на начало 2010 года, по словам директора ГП «БелНИГРИ» Александра Лобова, промышленные остаточные запасы нефти в Беларуси составляют более 50 млн тонн. Половина запасов — трудно извлекаемые. На текущий момент начались работы по поиску нефтяных месторождений в южной части Припятского прогиба. С целью реализации нефтепродуктов в мае 2007 года создана Белорусская нефтяная компания. По словам белорусского заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолия Лиса, в 2010 году планируется увеличение запасов нефти на 950 тыс. тонн. Ранее, в 2009 году был обеспечен прирост нефтяных запасов на 1 млн. 673 тыс. (из них 419 тыс. тонн было разведано РУП «Белгеология» и 1 млн. 254 тыс. тонн РУП "ПО «Белоруснефть». Ранее, в 2004 году, добыча нефти составила 2 млн т. нефти и 250 млн м³ газа. ( Read more... ) Отмечаются запасы горючих сланцев в промышленных запасах — 3 млрд т. (эквивалентных 660 млн т.у.т.) и бурых углей в размере 150 млн т. (28 млн т.у.т.). Технический ветропотенциал оценён в 300—400 (согласно источнику — более 288) млрд кВт·ч/год, однако в силу преобладания ветров малой скорости экономический потенциал значительно ниже. http://ru.wikipedia.org/wiki/Эконом  ( 5000×4104 ) http://maps.vlasenko.net/belarus/by-a  ( 5000×4257 ) http://maps.vlasenko.net/belarus/by-phi http://maps.vlasenko.net/belarus/  http://maps.grida.no/go/graphic/belarus Геология СССР. Белорусская ССР http://rogov.zwz.ru/Manuals&Classica/Geology_of_USSR/Geology_of_USSR А.А. Махнач. Введение в геологию Беларуси. Мн.: Ин-т геол. наук НАН Беларуси, 2004, 198 с. Белорусский геологический портал - Геология Беларуси http://www.geology.by/ The Mineral Industry of Belarus http://minerals.usgs.gov/minerals/p Геологическая карта 1 : 5 000 000  http://www.geologiya.org/index.php?p=ga Инженерно-геологическая карта Беларуси  http://geology.by/geomaps/28.html?p http://geology.by/images/geolog/map Месторождения полезных ископаемых  http://geology.by/geomaps/28.html?p http://geology.by/images/geolog/map Карта нефтегазогеологического районирования  http://www.geologiya.org/index.php?p=ga http://www.geologiya.org/index.php?p=ga Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь http://minpriroda.by/ru/ Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие "Белгеология". http://www.geologiya.org/ http://belgeologiya.orfica.com/index.ph Закрытое Акционерное Общество «Белруснефтегаз», головное предприятие инвестиционно-промышленной группы «БЕЛРУСНЕФТЕГАЗ», специализируется на добыче и переработке нефти и газа, сооружении «под ключ» объектов нефтегазового комплекса и энергетики, строительстве трубопроводов различного назначения, промышленно-гражданском строительстве, реализации инвестиционных проектов. http://belrusng.ru/page1.htm Беларуськалий http://www.kali.by/russian/bel_main.htm Oil shale in Belarus http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_ Нефть Беларуси, история http://iv-g.livejournal.com/104448.h http://www.beloil.by/ru/about/  Total Oil Production  Crude Oil Production  Net Export/Imports(-)  Proved Reserves (Billion Barrels)  NG Production  NG Consumption  NG Net Export/Imports(-)  http://tonto.eia.doe.gov/country/countr |

| Thursday, December 23rd, 2010 | |

| 6:20 pm | EIA’s International Petroleum Monthly Figure 1. World oil (crude and condensate) average daily production and refiners average acquisition cost in 2009 $, both based on EIA data. 2010 is partial year through September 30.  Figure 2. Graph of Persian Gulf oil (crude and condensate) production based on EIA data.  Figure 3. Persian Gulf oil production and average price, based on EIA data.  Figure 4. OPEC reserves based on BP Statistical Report data. Graph by Rune Likvern of The Oil Drum.  Figure 5. Oil production from the Former Soviet Union, based on EIA data (crude and condensate)  Figure 6. US (crude and condensate) oil production, based on EIA data  Figure 7. Oil production from the North Sea, based on EIA data  Figure 8. Oil production (crude and condensate) for the rest of the world based on EIA data  http://www.theoildrum.com/node/7258 |

| Wednesday, December 15th, 2010 | |

| 2:22 pm | eia.doe.gov: Аргентина   Production of crude oil (including lease condensate), natural gas plants liquids, and other liquids and refinery processing gain (loss)  Crude oil production (including lease condensate)     отрицательные значения - импорт  http://tonto.eia.doe.gov/country/countr |

| Tuesday, December 14th, 2010 | |

| 10:17 pm | vedomosti.ru: Планы Газпрома по добыче газа «Газпром» на пять лет отложил обновление рекорда по добыче — 580 млрд куб. м газа в год. Теперь этой планки концерн надеется достичь в 2015 г. На ближайшем совете директоров «Газпрома» (назначен на 21 декабря) менеджмент концерна доложит о планах по развитию производственных мощностей на ближайшую пятилетку. В 2015 г. «Газпром» собирается добыть 570-580 млрд куб. м газа, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к концерну. Это прогноз исходя из «оценки развития спроса», уточняет один из них. Такая добыча была у «Газпрома» лишь однажды — в 1993 г.: 577,7 млрд куб. м. В 2008 г., когда производство концерна было на уровне около 550 млрд куб. м газа в год, предправления концерна Алексей Миллер говорил, что уже в 2010 г. добыча может вырасти до 570 млрд, а в 2015 г. составить 610-615 млрд. Но в прошлом году — кризисном для «Газпрома» — его добыча упала до исторического минимума (см. график). Несколько раз снижался и прогноз на этот год, последняя оценка — из отчета за III квартал — 515 млрд куб. м. Прогнозы на другие годы представители «Газпрома» не раскрывают. А эксперты пока намного консервативнее концерна. В этом году «Газпром» скорее всего добудет лишь около 505 млрд куб. м газа, считает аналитик UBS Максим Мошков: предложение на мировом рынке газа сильно превышает спрос. Прогноз Мошкова на 2011 г. — 510 млрд, аналитика Альфа-банка Павла Сорокина — 505 млрд. Оценки на 2013 г. — 515-520 млрд куб. м соответственно (в апреле Миллер обещал 565,5 млрд), на 2015 г. — 525-530 млрд. Если, конечно, у «Газпрома» не начнутся поставки газа в Китай, оговариваются оба эксперта. При этом общая добыча газа в России будет расти быстрее, уверен Мошков, просто «Газпром» уступит долю независимым производителям газа. Оценка Мошкова для всей страны на 2013 г. — 715,5 млрд куб. м (+7,6% к 2008 г., но с учетом газа, который сжигается сейчас на факелах), на 2015 г. — почти 730 млрд. Если прогноз сбудется, доля «Газпрома» в общероссийской добыче упадет через пять лет до 72-73%. Хотя в конце 1990-х доходило до 98%, а по итогам 11 месяцев этого года — 78%  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic |

| Monday, December 13th, 2010 | |

| 2:33 pm | Нефть и газ Турции Oil Production in Turkey  Distribution of Oil and Gas Fields in Turkey in Terms of Companies  Distribution of Seismic Lines and Oil Wells in Turkey   Brief History of Oil Exploration in Turkey 1887: The oil charter of Iskenderun and around was granted to the Grand Vizier Kamil Pasha following a decree, which was later transferred to Ahmet Necati Bey. 1890: Gas signs were encountered in the first drilling in Çengen, İskenderun. 1898: An oil well of 108 m deep was drilled in Gaziköy with the help of workers from Romania, yet oil was not found. In the same period, several wells were drilled in Şarköy and Mürefte by the Ottoman Bank and French companies and oil was found in 82 m deep in Şarköy well and 74 m deep in Mürefte well, which had no economic value. 1899: European Petroleum Company sent a geologist from London to make analyses and oil was found in a well drilled in Hora Dere following the analyses. At first 2 tons of oil was drilled per day, and a total of 47 tons of production was made until the end of 1901. Yet efficiency decreased following 2 years of production and the well was left. 1914: European Petroleum Company was given the permission to explore and produce oil in and around Mosul yet operations could not be started due to the First World War. In the same year, Standart Oil performed geological etude in Mürefte – Hoşköy. 1926: The right to explore and operate all mines of oil and oil compounds within the boundaries of the Republic of Turkey was granted to the Government in accordance with the Petroleum Law accepted on 24th March 1926 No. 792. ( Read more... ) |

| Friday, December 10th, 2010 | |

| 9:30 am | Планы Роснефти Одно из первых заявлений Эдуарда Худайнатова в должности президента «Роснефти» касалось кадровых перестановок. «Если мы хотим еще стремительнее повысить планку в добыче и переработке нефти, мы должны привлекать специалистов с мировым именем», — объявил он в сентябре. И пока Худайнатов держит слово: вчера он разом уволил гендиректора дочернего ООО «Краснодарнефтегаз» Николая Ковалева, трех его замов и главу представительства «Роснефти» в Южном округе Виктора Гладского. Топ-менеджеры не обеспечили выполнение производственных показателей — в частности, по добыче — и не приняли мер по недопущению ухудшения результатов деятельности компании в целом, сообщила «Роснефть». Кто теперь возглавит ее краснодарскую «дочку» и какими были планы компании, не ясно — получить комментарии представителя «Роснефти» не удалось. Ковалев от них отказался. За последние три года добыча «Краснодарнефтегаза» упала на 33% до 1,05 млн т в 2009 г., за девять месяцев этого года она сократилась на 11% до 0,7 млн т, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Но это логично: краснодарская компания — одна из старейших в стране, нефть добывается там с 1943 г., запасы сильно истощены. Худайнатов — производственник и, похоже, добыча для него — ключевой показатель, отмечает эксперт: только в ноябре компания повысила прогноз роста производства на этот год с 5,5-6 до 7-7,5% (подробнее см. vedomosti.ru). Но «Лукойл», например, в прошлом году поменял цель с роста добычи на увеличение денежного потока. Вчерашние отставки могут быть не последними, предупредил Худайнатов: подобные решения будут приниматься в отношении руководителей «дочек» компании, не выполняющих бизнес-планов и не принимающих своевременно должных мер. Впрочем, отставки не будут носить массового характера, успокоил председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Всего за три месяца с момента назначения Худайнатова «Роснефть» покинуло больше пяти менеджеров, в том числе вице-президент Михаил Ставский и руководитель крупнейшей «дочки», «Юганскнефтегаза», Владимир Бульба.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic В Роснефти продолжаются увольнения http://www.rbcdaily.ru/2010/12/10/tek/5 |

| Tuesday, December 7th, 2010 | |

| 5:10 pm | США, Иллинойс, нефть  http://nsioil.com/oil-in-illinois/  http://nsioil.com/oil-in-illinois/w |

| 5:00 pm | |

| Monday, November 29th, 2010 | |

| 6:04 pm | The Hubbert Peak Theory of Rock, or, Why We’re All Out of Good Songs  http://www.overthinkingit.com/2008/09/2 |

| 6:00 pm | bloom-boom.ru: Нефть - мифы и реальность URR - Ultimate Recoverable Ressource   http://www.bloom-boom.ru/blog/materialm |

| Sunday, November 28th, 2010 | |

| 10:30 pm | Россия – мировой лидер нефтегазодобычи (новый этап развития) Халимов Э.М., Халимов К.Э., Геология нефти и газа, 2-2007 Россия – крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа на мировом рынке. В 2006 г. доходы от поставок нефти, нефтепродуктов и газа за рубеж превысили 160 млрд дол., или более 70 % всех поступлений от экспорта. Нефтегазовый комплекс России, являющийся базовой отраслью экономики страны, обеспечивает более 2/3 общего потребления первичных энергоресурсов, 4/5 их производства и служит главным источником налоговых и валютных поступлений государства. Уже по приведенным цифрам можно представить насколько тесно благополучие страны, долгие годы развивающейся как сырьевая держава, зависит от состояния нефтегазового комплекса. Очевидна и актуальность своевременного принятия исчерпывающих мер по дальнейшему устойчивому развитию отрасли, характеризующейся большой капиталоемкостью и инерционностью. Успехи и перспективы развития нефтегазового комплекса страны на всех этапах определялись количественной и качественной характеристиками сырьевой базы. Первый нефтяной фонтан, ознаменовавший начало индустриального этапа истории нефтяной промышленности России, был получен в 1866 г. на Кубани. Российская нефтедобывающая промышленность стала приобретать современный облик в 30-40-х гг. XX в. в связи с открытием и вводом в разработку крупных месторождений Урало-Поволжья. В это время экстенсивным путем шло наращивание сырьевой базы добычи нефти за счет роста объема геолого-разведочных работ (поисково-разведочного бурения, геофизических методов поисков и разведки). В нашей стране 30-70-е гг. ХХ в. были периодом создания мощной сырьевой базы и развития добычи нефти и газа. Открытие и освоение крупнейших нефтегазоносных провинций Урало-Поволжья и Западной Сибири позволили СССР занять 1 место в мире по объему разведанных запасов и уровню годовой добычи нефти. Динамику развития отечественного нефтегазового производства в этот период ярко характеризуют следующие показатели: объем разведанных запасов нефти в стране за период с 1922 г. (год национализации нефтяной промышленности) до 1988 г. (год достижения максимума текущих разведанных запасов нефти) увеличился в 3500 раз; объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения вырос в 112 раз (1928 г. – 362 тыс. м, 1987 г. – 40 600 тыс. м); добыча нефти возросла в 54 раза (1928 г. – 11,5 млн т, 1987 г. – год максимальной добычи – 624,3 млн т). За 72 года открыто 2027 нефтяных месторождений (1928 г. – 322, 2000 г. – 2349). Газовая промышленность начала развиваться в России с начала 30-х гг. XX в. Однако более чем полувековое отставание от нефтедобывающей промышленности было преодолено ее быстрым развитием. Уже в 1960 г. в РСФСР было добыто 22,5 млрд м3 газа, а к началу 1965 г. в РСФСР разрабатывалось 110 месторождений с суммарной добычей 61,3 млрд м3. Особенно быстро стала развиваться газодобывающая промышленность страны в 1970-1980 гг. после открытия и ввода в разработку гигантских газовых месторождений на севере Тюменской области. Количественные успехи длительного периода подъема отечественного нефтегазового производства являются огромным достижением социалистического государства, обеспечившего успешное развитие нефтегазового комплекса страны с середины и до конца ХХ в., вплоть до начала нового столетия. К началу 2005 г. на территории РФ открыто 2901 месторождение УВ-сырья, в том числе на суше 2864 и на шельфе 37, из них в распределенном фонде 2032, в том числе на суше 2014 и на шельфе 18. В России нефть добывают 177 организаций, в том числе 33 акционерных общества, входящих в 13 вертикально-интегрированных компаний, 75 организаций и АО с российский капиталом, 43 ЗАО, ООО, ОАО с иностранным капиталом, 6 дочерних предприятий ОАО “Газпрома”, 9 АО и организаций “Ростоппрома”, 11 организаций МПР РФ. Система магистральных трубопроводов “Транснефти” обеспечивает транспорт 94 % добываемой нефти на территории России. Трубопроводы компании проходят по территории 53 республик, краев, областей и автономных округов РФ. Эксплуатируются 48,6 тыс. км магистральных нефтепроводов, 336 нефтеперекачивающих станций, 855 нефтяных резервуаров общей емкостью 12 млн м3 и множество сопутствующих сооружений. Добычу природного газа в объеме 85 % общероссийского осуществляет ОАО “Газпром” на 78 месторождениях в различных регионах РФ. Газпрому принадлежит 98 % газотранспортной сети страны. Магистральные трубопроводы объединены в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) протяженностью 153 тыс. км и пропускной способностью более 600 млрд м3. В ЕСГ входят 263 компрессорные станции. 179 газораспределительных организаций обслуживают 428 тыс. км распределительных газопроводов страны и обеспечивают поставки газа в 80 тыс. городов и сельских населенных пунктов РФ. Кроме ОАО “Газпром” добычу газа на территории РФ осуществляют независимые производители газа, нефтяные и региональные газовые компании (АО “Норильскгазпром”, АО “Камчатгазпром”, АО “Якутгазпром”, АО “Сахалиннефтегаз”, ООО “Итера Холдинг” и другие, обеспечивающие газоснабжение территорий, не связанных с ЕСГ). Состояние сырьевой базы С начала 70-х гг. вплоть до политического кризиса конца 80-х гг. в СССР объемы поисково-разведочных работ на нефть и газ постоянно увеличивались. В 1988 г. объем буровых геолого-разведочных работ достиг максимума – 6,05 млн м, что позволило в этом году открыть 97 месторождений нефти и 11 – газа с запасами нефти 1186 млн т и газа 2000 млрд м3. С середины 70-х гг. началось закономерное снижение эффективности геолого-разведочных работ, связанное как с уменьшением размеров запасов вновь открываемых месторождений, так и выходом в труднодоступные районы Крайнего Севера. Затраты на производство геолого-разведочных работ резко возросли. Несмотря на то, что дальнейшее развитие народного хозяйства страны требовало сохранения высоких приростов запасов и поддержания уже достигнутых высоких уровней добычи нефти, возможности увеличения государственных ассигнований на эти цели в этот период уже были исчерпаны. Современное состояние минерально-сырьевой базы УВ-сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Начиная с 1994 г., приросты запасов нефти и газа существенно меньше, чем добыча этих полезных ископаемых. Объемы геолого-разведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности. “Проедание” нефти (превышение добычи над приростом запасов) в период 1994-2005 гг. составило более 1,1 млрд т, газа – свыше 2,4 трлн м3. Из открытых 2232 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений разрабатывается 1235. Ресурсы нефти и газа приурочены к территориям 37 субъектов РФ, но, в основном, они сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье и европейском Севере. Наиболее высокая степень освоения разведанных запасов в Уральском (85 %), Поволжском (92%), Северо-Кавказском (89%) регионах и Сахалинской области (95 %). Структура остаточных запасов нефти в целом по стране характеризуется тем, что текущая добыча нефти (77%) обеспечивается отбором из крупных месторождений так называемых активных запасов, обеспеченность которыми составляет 8-10 лет. В то же время доля трудноизвлекаемых запасов в целом по России постоянно увеличивается и по основным нефтедобывающим компаниям колеблется от 30 до 65 %. Все крупные и крупнейшие нефтяные месторождения (179), на которые приходится 3/4 текущей добычи нефти в стране, характеризуются значительной истощенностью запасов и высокой обводненностью добываемой продукции. В России открыто 786 месторождений природного газа, из которых в разработку вовлечено 338 с разведанными запасами 20,8 трлн м3, или 44,1 % всех запасов России. В Западно-Сибирской провинции сосредоточено 78 % всех разведанных запасов газа России (37,1 трлн м3), в том числе 75 % заключено в 21 крупном месторождении. Крупнейшими месторождениями свободного газа являются Уренгойское и Ямбургское нефтегазоконденсатные с начальными запасами газа соответственно 10,2 и 6,1 трлн м3, а также Бованенковское (4,4 трлн м3), Штокмановское (3,7 трлн м3), Заполярное (3,5 трлн м3), Медвежье (2,3 трлн м3) и др. Добыча нефти В 1974 г. Россия в составе СССР вышла на 1 место в мире по объему добычи нефти и конденсата. Добыча продолжала расти еще 13 лет и в 1987 г. достигла максимума – 569,5 млн т. В период кризиса 90-х гг. добычу нефти снизили до уровня 298,3 млн т (1996 г.) (рис. 1). Рис. 1. ДОБЫЧА НЕФТИ С ГАЗОВЫМ КОНДЕНСАТОМ В СССР И РФ И ПРОГНОЗ до 2020 г.  1 – СССР (фактическая); 2 – РФ (фактическая); 3 – ожидаемая; 4 – по “Энергетической стратегии…”“Основные положения Энергетической стратегии…” одобрены Правительством РФ (протокол № 39 от 23 ноября 2000 г.). С возвращением России на путь рыночной экономики развитие нефтегазового комплекса стало подчиняться законам рынка. Благоприятная конъюнктура мирового рынка и рост цены на нефть в конце 1990 – начале 2000 г. были в полной мере использованы российскими нефтяными компаниями для интенсификации добычи из действующего фонда скважин. В период 1999-2006 гг. годовую добычу нефти увеличили в 1,6 раза (на 180 млн т), что намного превысило самый оптимистический сценарий государственной “Энергетической стратегии...”. Объемы добычи нефти на большинстве месторождений превысили проектные показатели, оптимизированные на длительный период. Негативные последствия интенсивных отборов и связанное с ними последующее быстрое падение добычи не замедлили сказаться. Годовые приросты добычи нефти после достижения в 2003 г. максимума (41 млн т – темп 9,8 %) начали снижаться. В 2006 г. темп прироста добычи снизился в 4 раза (2,2 %) (см. рис. 1). Анализ состояния сырьевой базы добычи нефти, сложившейся ситуации с воспроизводством запасов нефти, структуры запасов разрабатываемых месторождений позволяет заключить, что добыча нефти в России закономерно вступила в критическую фазу динамики, когда растущая/стабильная добыча нефти сменяется падающей траекторией. Такая смена приходит неотвратимо после интенсивной эксплуатации невозобновляемых запасов. Падение добычи нефти следует ожидать, несмотря на возможное продолжение роста цен на нефть, так как оно обусловлено объективными причинами исчерпания невосполняемых активных запасов, разрабатываемых с неснижающимся темпом. Важным условием, снижающим риски негативных последствий от быстрого падения добычи и обеспечивающим устойчивое развитие любой горно-добывающей отрасли, является своевременное восполнение и наращивание производственной мощности. Благополучие и устойчивое развитие нефтедобывающей отрасли зависят, в основном, от состояния эксплуатационного фонда скважин и динамики охвата разработкой запасов действующими скважинами. К началу 2006 г. эксплуатационный фонд добывающих скважин по нефтяной отрасли составил 152612, что на 3079 скважин меньше, чем год назад. Снижение эксплуатационного фонда и значительная доля в нем неработающего фонда (20 %) не могут считаться удовлетворительными показателями. К сожалению, отрасль последнее 10-летие характеризовалась в целом неудовлетворительной работой по вводу новых добычных мощностей (вводу новых месторождений и новых запасов, эксплуатационных скважин) и по поддержанию фонда в рабочем состоянии. В конце 1993 г. эксплуатационный фонд составлял 147049 скважин, а число действующих – 127050. Таким образом, за 12 лет производственные мощности по фонду скважин отрасли не только не выросли, а даже сократились. В последние 6 лет увеличение годовой добычи нефти на 180 млн т нефтяные компании осуществляли преимущественно за счет интенсификации добычи по действующему фонду скважин. Среди методов интенсификации массовое распространение получил гидроразрыв пласта. По масштабу применения этого метода российские компании превзошли США. На одну скважину действующего фонда в России производится в среднем 0,05 операций против 0,03 в США. “Основные положения Энергетической стратегии…” одобрены Правительством РФ (протокол № 39 от 23 ноября 2000 г.). В условиях активного “проедания” невосполняемых запасов нефти, неадекватного наращивания числа эксплуатационных скважин и агрессивной эксплуатации действующего фонда все более проявляется тенденция дальнейшего снижения добычи нефти. По итогам 2006 г. в 5 из 11 вертикально-интегрированных компаний произошло снижение годовой добычи нефти, в том числе в “ТНК-ВР”, “Газпромнефти”, “Башнефти”. Ожидается, что в ближайшие 2 года (2007-2008) сохранится существующая тенденция падения добычи нефти в целом по России. Лишь в 2009 г. за счет ввода в разработку Ванкорского, Талакановского и Верхнечонского месторождений в Восточной Сибири появится возможность увеличить добычу нефти. Добыча газа Газовая промышленность начала развиваться в России с начала 30-х гг. XX в. В 1930 г. было добыто 520 млн м3. В труднейший период войны (1942 г.) введено в эксплуатацию Елшанское месторождение в Саратовской области. В 1950-1960 гг. в Ставропольском и Краснодарском краях было открыто большое число газовых месторождений (Северо-Ставропольское, Каневское, Ленинградское и др.), разработка которых обеспечила дальнейший рост добычи природного газа (рис. 2). Для развития газовой промышленности большое практическое значение имело открытие в 1964 г. Вуктыльского и в 1966 г. Оренбургского газоконденсатных месторождений. Дальнейшее развитие добыча и сырьевая база европейской части страны получили с открытием в 1976 г. Астраханского нефтегазоконденсатного месторождения и его освоением. Рис. 2. ДОБЫЧА ГАЗА В СССР И РФ И ПРОГНОЗ ДО 2020 г.  1 – СССР (фактическая); 2 – РФ (фактическая); 3 – по “Энергетической стратегии…” К началу 1960 г. на севере Тюменской области была открыта уникальная в мире газоносная провинция с гигантскими месторождениями: Уренгойским, Медвежьим, Ямбургским и др. Ввод в эксплуатацию газа из этих и других месторождений позволил резко нарастить добычу до 450-500 млрд м3 в 1975-1985 гг. После достижения пика в 1990 г. 815 млрд м3 (в СССР, в том числе РСФСР – 740 млрд м3) объем добычи газа по России снизился до 570 млрд м3. В последние 6 лет добыча поддерживается в пределах 567-600 млрд м3, что ниже уровня, предусмотренного минимальным вариантом “Энергетической стратегии…”. Отставание связано с невыполнением ОАО “Газпром” программы освоения новых газовых месторождений на п-ове Ямал. В отличие от прошлого периода бурного роста добычи для 1991-2005 гг. характерно приостановление роста годовой добычи газа, производимой ОАО “Газпром”. Это связано со спецификой выбытия добычных мощностей на интенсивно разрабатываемых на естественном режиме высокопродуктивных месторождениях в условиях редкой сетки эксплуатационных скважин. Выбытие добычных мощностей, обусловленное отбором газа и падением пластового давления, происходит непрерывно во времени. В то же время новые эксплуатационные скважины подключаются к сборным сетям лишь после завершения строительства новых установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), представляющих собой единичные капитальные, сложные в строительстве сооружения. В 2000-2005 гг. число этих объектов, вводимых в среднем в год, составляло: УКПГ-3, ДКС-4, КС-5. В 2006 г. 86% общероссийского объема газа добыто ОАО “Газпром”, в котором основную добычу обеспечивают три крупнейших месторождения севера Западной Сибири (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское). Эти месторождения в течение 15-25 лет интенсивно разрабатывались на естественном режиме без поддержания пластового давления, обеспечивая до 80 % общероссийской добычи газа. В результате интенсивной эксплуатации пластовое давление в них снизилось, а выработка (истощение запасов) сеноманских залежей сухого газа достигла на Уренгое 66 %, Ямбурге 55%, Медвежьем 77%. Ежегодное падение добычи газа на этих трех месторождениях сейчас происходит с темпом 8-10 % в год (25-20 млрд м3). Чтобы компенсировать снижение объемов добычи газа, осуществлен ввод в эксплуатацию в 2001 г. крупнейшего нефтегазоконденсатного месторождения Заполярное. Уже в 2006 г. на этом месторождении добыто 100 млрд м3 газа. Однако добыча с этого месторождения недостаточна, чтобы компенсировать падение добычи нефти по базовым истощенным месторождениям. С начала 2006 г. по ОАО “Газпром” стали проявляться признаки текущего снижения объемов добычи природного газа. Суточная добыча газа с февраля по июль 2006 г. упала с 1649,9 до 1361,7 млн м3/сут. Это привело к снижению суточной добычи газа в целом по России с 1966,8 до 1609,6 млн м3. Завершающая стадия разработки сеноманских залежей базовых месторождений Западной Сибири характеризуется низким пластовым давлением и падающей добычей. Условия эксплуатации залежей существенно усложняются. Дальнейшая разработка возможна при: эффективной эксплуатации скважин в условиях их обводнения и разрушения призабойной зоны; извлечении газа, защемленного внедряющейся пластовой водой; продлении добычи и увеличении объемов добычи низконапорного газа; промысловой обработке УВ при низких входных давлениях (< 1 МПа). Кроме того, требуются создание высокоэффективного оборудования для компримирования низконапорного газа, а также разработка технологии и техники для переработки низконапорного газа непосредственно на промысле. Решение проблемы использования низконапорного газа позволит обеспечить эффективную доразработку крупнейших в мире газовых месторождений, расположенных в высоких северных широтах и на значительном удалении от центров потребления природного газа. Важнейшим же условием, обеспечивающим гарантируемое устойчивое развитие газовой отрасли в период, рассматриваемый государственной “Энергетической стратегией…”, является ускоренный ввод в разработку новых месторождений и запасов природного газа. В планы ОАО “Газпром” входит увеличение уровня добычи газа к 2010 г. до 550-560 млрд м3, в 2020 г. – до 580-590 млрд м3 (см. рис. 2), к 2030 г. – до 610-630 млрд м3. Запланированный уровень добычи газа до 2010 г. предполагается обеспечить за счет действующих и вводимых в разработку новых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона: Южно-Русского, нижнемеловых залежей Заполярного и Песцового, ачимовских залежей Уренгойского. Реальность и экономическая обоснованность обусловлены близостью к существующей газотранспортной инфраструктуре. После 2010 г. планируется приступить к освоению месторождений на п-ове Ямал, шельфе арктических морей, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. ОАО “Газпром” в декабре 2006 г. принял решение о вводе в разработку газоконденсатных месторождений Бованенковского (2011), Штокмановского (2013) и Харасавейского (2014). Заключение Нефте- и газодобыча на нынешнем этапе развивается по сценариям, отличающимся от правительственной “Энергетической стратегии…” [1]. Годовые уровни добычи нефти существенно превышают максимальный вариант, а добыча газа уже 10 лет практически не растет. Наблюдающиеся отклонения от “стратегии” связаны как с ошибочностью идеи, ориентирующей на замкнутость экономических границ и самодостаточность страны, так и недоучетом зависимости национальной экономики от глобальных процессов, например изменения цен на нефть [2]. Однако превалирующей причиной невыполнения стратегической программы является ослабление роли государства в регулировании и управлении энергетическим сектором экономики. В свете произошедших в последнее 10-летие событий и изменений в структуре и количественной характеристике сырьевой базы нефте- и газодобычи, состояния производственных добывающих мощностей, сложившихся условий добычи нефти на разрабатываемых месторождениях, действующих и строящихся магистральных нефте- и газопроводов корректировка “Энергетической стратегии…” на средне- и долгосрочную перспективу крайне необходима. Разработка такой стратегии позволит оценить реальные возможности добычи нефти и газа на основе технико-экономической адресной характеристики разведанных извлекаемых запасов и складывающихся новых реалий в стране и мире. Принципиально важным обстоятельством, определяющим дальнейшее успешное развитие нефте- и газодобычи в России, является необходимость освоения масштабных сложнейших и дорогостоящих нефтегазовых новых проектов, характеризующихся труднодоступными экстремальными горно-геологическими и природно-географическими условиями (месторождений на п-ове Ямал, шельфе арктических морей, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). Глобальные нефтегазовые проекты требуют огромных затрат на их освоение, широкомасштабной кооперации и консолидации сил и средств, принципиально новых технологий во всех звеньях производства, новых образцов машин и оборудования. По сложности решения технических, организационных, финансовых проблем, трудоемкости работ эти проекты соизмеримы с космическими программами. Об этом свидетельствует опыт первых попыток освоения уникальных нефтегазовых объектов (на п-ове Ямал, Сахалине, Восточной Сибири и др.). Их освоение потребовало громадных материальных и финансовых средств и новых нетрадиционных форм организации работ, сосредоточения усилий, производственного и интеллектуального потенциала не только отечественных, но и ведущих мировых транснациональных корпораций. Развитие начатых работ сдерживается существующими правилами и нормативами, отличающимися от современной мировой практики. Возможность реализации масштабных уникальных нефтегазовых проектов еще в большей степени, чем для традиционных объектов, зависит от стимулирующей законодательно-нормативной базы недропользования (Закон “О недрах”), размеров дифференцированных рентных платежей и налогов на добычу полезных ископаемых. Преодоление препятствий правового характера на пути дальнейшего развития нефтегазодобычи является важным условием реализации заявленных государством амбициозных планов, гарантирующих собственную и региональную энергетическую безопасность. Литература 1. Федеральный справочник. Топливно-энергетический комплекс России. – М.: Родина-Про, 2003. 2. Халимов Э.М. Разработка нефтяных месторождений в условиях рынка. – СПб.: Недра, 2005. http://www.vipstd.ru/gim/content/view/4 |

| Monday, November 15th, 2010 | |

| 9:30 am | "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ": добыча нефти, диаграмма ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" владеет 123 лицензиями на пользование недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородов. В эксплуатации находится 134 месторождения. Остаточные извлекаемые запасы на 01.01.2010 г. составляют 461,1 млн. тонн нефти. Наиболее перспективные разрабатываемые месторождения: Уньвинское, Сибирское, Шершневское, Гагаринское, Москудьинское, Шагиртско-Гожанское, Павловское, Ножовское. В последние годы добыча нефти по Группе предприятий "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" неуклонно растет. Так, за период 2002-2009 гг. она выросла на 22% и перевалила рубеж в 12 млн. тонн. В 2009 году добыто 12 миллионов 126 тысяч тонн.  За 2009 год достигнуты следующие показатели эффективности геолого-технических мероприятий – средний прирост дебита нефти на 1 скважину составил 8,3 тонн в сутки. Ввод новых скважин 82 шт., в том числе из эксплуатационного бурения 65 скважин, соответственно объём эксплуатационного бурения составил 162,148 тыс. метров в год. В 2009 году введено в промышленную эксплуатацию 2 новых месторождения – Викторинское и Бортомское. Организована система поддержания пластового давления на Ножовском нефтяном месторождении. Эффективность геолого-технических мероприятий повышается с помощью новых технологий. В частности, на месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» используется метод большеобъёмного гидроразрыва пласта. В 2009 году в целом по Группе предприятий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по ГРП произведено 18 операций, средний прирост дебита нефти составил 23,9 тонн в сутки. Ещё один эффективный метод – кислотный гидроразрыв пласта. За 2009 год КГРП было проведено 59 операций. В итоге средний прирост дебита составил 9,8 тонн в сутки. Кроме того, на месторождениях предприятия широко применяется радиальное бурение и бурение боковых стволов. По сравнению с 2008 годом, количество скважин, охваченных радиальным бурением, увеличилось 92 до 96, средний прирост дебита нефти за 2009 год 6,1 тонн в сутки. Бурение боковых стволов проведено на 44 скважинах, в результате, средний прирост дебита нефти составил до 12,2 тонн в сутки. Ежегодный рост добычи нефти по Группе предприятий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в среднем составляет 3% в год. http://lukoil-perm.ru/static.asp?id=67 |

| 9:15 am | www.kommersant.ru: Золотая добыча (31.03.2008) Мировые цены на золото сейчас как никогда высоки: в марте 2008 года котировки этого драгметалла превысили $1 тыс. за тройскую унцию. Однако отечественная золотодобывающая отрасль вряд ли сможет оперативно отреагировать на резкий рост ценовой конъюнктуры. Причина — слишком большой перерыв между закрытием старых и открытием новых месторождений, а также окончательное истощение россыпных приисков. Блеск и нищета По данным Союза золотопромышленников России, в 2007 году в нашей стране было добыто 161,6 тонны золота — на 3 тонны меньше, чем в 2006 году. При этом падение объемов производства золота продолжается в РФ с 2002 года. Так происходит потому, что россыпных месторождений, которые можно ввести в разработку быстро и с относительно низкими затратами, в стране осталось совсем немного и лицензии на их разработку продаются на аукционах по заоблачным ценам (впрочем, так же, как и на рудные). А ввод в строй производства на крупных рудных месторождениях требует длительной — от шести до десяти лет — подготовки. Крупные рудные проекты, которые были запущены в России после 1990-х годов "с нуля", можно пересчитать по пальцам, при этом значительную их часть отечественные отраслевые мейджоры планируют ввести в строй только после 2010 года. Аналитик DBM Capital Partners Дарья Федорова указывает на то, что в прошлом году канадская High River Gold Mines запустила Березитовое месторождение в Амурской области мощностью 100 тыс. унций в год, "Южуралзолото" — месторождение Березняковское в Челябинской области, Артель старателей "Амур" — месторождения Хабаровское и Тукчи в Хабаровском крае, ООО "Рудник "Каральвеем"" — месторождение с аналогичным названием, а Peter Hambro Mining — месторождение Пионер мощностью 400 тыс. унций золота в год. В этом году канадская Kinross собирается начать добычу на крупном рудном месторождении Купол на Чукотке, в будущем году "Полюс Золото" введет в эксплуатацию Титимухту в Красноярском крае, Peter Hambro Mining — Маломыр в Амурской области. И, наконец, в 2010 году планируется целая серия крупных вводов: "Полиметалл" намеревается приступить к разработке Албазинского месторождения в Хабаровском крае, Highland Gold Mining обещает запустить Майское на Чукотке и Тасеевское в Читинской области, а "Полюс Золото" — Вернинское в Иркутской области и Благодатное в Красноярском крае. Стоит отметить, что подорожание драгметаллов и появление новых технологий извлечения рудного золота меняет парадигму отрасли. Сейчас золотодобытчики могут работать с теми месторождениями, освоение которых ранее считалось нерентабельным, а также проводить доразведку тех участков, которые были отработаны ранее с использованием устаревших технологий. Наконец, эксперты уверены, что в российских недрах таится огромное количество запасов, которые еще никто не нашел. Так что Россию может ожидать золотой бум, но не раньше чем через несколько лет. Уже по итогам этого года глава Союза золотопромышленников Валерий Брайко ожидает увеличения объемов производства золота на 8-20 тонн. При этом он считает, что в этом году рост добычи будет обеспечен именно за счет увеличения добычи рудного золота: "В советское время соотношение рудного золота к россыпному в общем объеме золотодобычи в России составляло 20:80, к 2003 году соотношение изменилось до 52:48, а в 2007-м — 60 и 40% соответственно". Руководитель компании "НБЛзолото" Михаил Лесков полагает, что это соотношение и дальше будет меняться в пользу рудного золота: "Россия в силу геологических особенностей территории аномально богата россыпями, но в целом в мировой золотодобыче доля россыпного золота составляет менее 1%, и у нас его доля с годами будет снижаться". Дарья Федорова также говорит, что добыча вырастет как за счет крупных золотодобывающих компаний, которые будут вводить в строй новые месторождения и выводить на проектную мощность объекты, запущенные в этом году, так и за счет перепрофилирования наиболее масштабных игроков россыпного сегмента. Уже давно перешла на разработку рудных месторождений артель старателей "Селигдар", начинают участвовать в рудных проектах "Сусуманзолото", прииск "Соловьевский", планируют начать освоение рудных месторождений артели старателей "Север", "Майская". Добыча россыпного золота, по мнению эксперта DBM Capital Partners, в этом году снизится, но насколько именно, будет зависеть в том числе и от погодных условий сезона добычи. В долгосрочных прогнозах динамики золотодобычи в России эксперты расходятся. Валерий Брайко оптимистичен: он считает, что начиная с этого года добыча золота в России будет расти в течение нескольких лет и к 2015 году Россия сможет добывать до 225 тонн этого металла в год. Гендиректор "НБЛзолото" Михаил Лесков дает еще более оптимистичные прогнозы, отмечая, что предстоящий рост может быть связан с ростом не только традиционной золотодобычи, но и с существенным увеличением добычи так называемого попутного золота, извлекаемого при добыче ряда цветных металлов. А вот гендиректор третьей в России золотодобывающей компании "Полиметалл" Виталий Несис настроен скептически. На прошедшей в феврале конференции Института Адама Смита он заявил, что до 2013 года в России будет наблюдаться небольшое сокращение объемов добычи. "Компании предпочитают проводить разведку, но не строить,— сетует глава "Полиметалла".— Текущие операции по добыче сокращаются, а качество новых разведанных ресурсов далеко от совершенного". Кроме того, росту золотодобычи препятствует нехватка электрических сетей и иной инфраструктуры в регионах Сибири и Дальнего Востока, а также отсутствие опыта использования современных методов создания крупных производств и золотодобычи. Измельчали самородки В российской золотодобывающей отрасли сложилась ситуация, когда, несмотря на крайне благоприятные цены, добыча не будет расти достаточными темпами. Это объясняется несколькими факторами. Один из них — истощение россыпных месторождений. Михаил Лесков рассказывает: "Россыпи быстро разведываются, но быстро кончаются. На тонну запасов россыпного золота обычно нужно два-три года разведки. Условно говоря, за два года разведал, за пять лет отработал, за полгода закрыл — и все. Притом добыча на россыпном месторождении гораздо проще разработки рудных объектов: завез несколько единиц оборудования, материалы, заправил бульдозер соляркой — и паши, не нужно никаких крупных строительных объектов, никакого многолетнего завоза на площадку всего необходимого, никаких ядохимикатов, которые требуются при подготовке руды к добыче. Россыпи всегда были реактивным сырьем, которое отрабатывали "с колес"". По словам эксперта, объем разведанных запасов россыпных месторождений в России всегда был невелик: "Я как-то раздобыл книгу 1909 года, там написано: "Конечно, россыпи сейчас уже не те, что в прошлом... Каких-то — (не помню цифру точно) золотников на пуд". Если я правильно помню, это было около 25 г на кубометр. Для справки: сейчас на россыпях считается очень высоким содержание 0,4-0,6 г золота на кубометр... На этом основании автор книги тогда предполагал, что "россыпная добыча в ближайшие годы исчезнет совсем". Прошло 100 (!) лет. Да, месторождения очень изменились, но существенно изменились и технологии добычи, и оборудование для нее, и квалификация тех, кто может развернуть добычу. Россыпная добыча останется, может быть, уменьшится ее доля в общем объеме, но вполне возможно, что и объем добываемого россыпного золота тоже будет расти, хоть и медленнее, чем объем добычи рудного, потому что не встречается россыпей с такими запасами, как Купол, Олимпиада или Сухой Лог". На аукционах при продаже лицензий на разработку россыпных месторождений счет может идти на сотни килограммов золота, в лучшем случае на несколько первых тонн. Рудные же месторождения с такими запасами разрабатывать вообще нерентабельно: для того чтобы получить экономический эффект от разработки, месторождение должно содержать запасов на десятки тонн и более. По мнению Михаила Лескова, на разведку таких рудных объектов, постановку их на государственный баланс, подготовку проекта, строительство, поставку оборудования, пуск, вывод на проектные показатели требуется обычно семь-десять лет. Тем не менее для бизнеса в первую очередь привлекательна именно разработка рудных месторождений. У россыпных предприятий нет территориальной стабильности — они мигрируют вслед за золотом от одного участка к другому. "Получается, что у "россыпников" нет залоговой базы и нет возможности взять в банках длинные кредиты,— констатирует Михаил Лесков.— Кому нужен в залог бульдозер в тундре, кроме того, у кого он сейчас в руках?" Дарья Федорова добавляет, что добыча из россыпей менее рентабельна, чем на рудных месторождениях, в том числе из-за потерь, связанных с хищениями. Исходя из особенностей россыпей, а также компактных рудных месторождений с высоким содержанием золота в России и создавали технологии разработки месторождений — с использованием мелкого оборудования и большой доли ручного труда. Оборудование часто ломалось, поэтому вокруг небольших предприятий по производству были большие предприятия по ремонту. В итоге получались большие градообразующие поселки вокруг предприятий с объемами добычи всего лишь 100-200 тыс. тонн золотосодержащей руды в год. Такова была особенность золотодобычи, и геологоразведка вплоть до начала 90-х годов искала и возобновляла рудную базу именно для таких производителей, рассказывает Михаил Лесков. Но в 1990-е годы отрасль рухнула: методы советской экономики, которая фактически дотировала убыточные золотодобывающие предприятия северо-востока за счет прибыльных среднеазиатских предприятий, в условиях рынка не работали. Первые в постсоветской истории крупные золоторудные проекты, которые оказались построены "с нуля",— это рудник на крупном и богатом месторождении Кубака в Магаданской области, пущенный в строй в середине 90-х годов, и заработавший в самом конце 90-х рудник на месторождении Покровское в Амурской области, который британской Peter Hambro Mining удалось ввести в строй в тот сложный период потому, что этот объект находится в выгодных для освоения условиях — рядом с железной дорогой. Большинство остальных крупных рудных месторождений было спроектировано еще в советское время. Например, Олимпиада (разрабатывает "Полюс Золото"), Воронцовское (разрабатывает "Полиметалл") и Многовершинное (разрабатывает Highland Gold Mining) — проекты еще советского долгостроя, которые ценой титанических усилий все-таки удалось запустить в 1990-х годах. Кроме того, на темпы развития золотодобывающей промышленности не только в России, но и во всем мире оказала негативное влияние череда кризисов на рынке золота, в частности фальсификация данных по запасам проекта Bre-X и последовавший за этим кризис финансирования проектов золотодобычи в середине 90-х годов; распродажа золотых запасов центральных банков некоторых государств; падение цен на золото с начала 90-х до середины 2002 года. Бедные и цветные Мировая цена на золото растет — с $270-300 за тройскую унцию в начале 90-х годов прошлого века до $1009 за унцию на торгах нью-йоркской биржи NYMEX 14 марта 2008 года. На этом фоне даже наименее привлекательные или ранние геологоразведочные проекты стали казаться инвесторам интересными, замечает Михаил Лесков. "Поэтому сейчас в России практически не осталось свободных ресурсов: их смели как пылесосом. Цены на аукционах даже на объекты, ранее считавшиеся бросовыми, совершенно ненормальные. А цены за работающие предприятия, приобретаемые в сделках M&A, просто астрономические. Хотя если цена золота будет и дальше расти такими же темпами, эти расходы окупятся. Так же было и с углем, и с железорудным сырьем. То, что казалось совершенно "убитым" предприятием, по мере роста мировых цен становится почти машинкой для штамповки денег". Нельзя сказать, что инвесторам уж совсем нечего покупать — на сайте Минприроды вывешен прогнозный перечень участков недр твердых полезных ископаемых, аукционы по которым планируется провести в 2008 году, и среди них более 200 золотоносных месторождений. Однако чиновники из Роснедр воздержались от комментариев по поводу того, какие из месторождений можно отметить в качестве наиболее перспективных, а эксперты считают, что масштабных месторождений в перечне нет. Но это не повод для огорчения. Михаил Лесков считает, что сейчас компании могут ставить себе задачу разведывать золоторудные объекты, которые можно разрабатывать с использованием технологии кучного выщелачивания (она основана на гидрометаллургических процессах: сложенная в штабель дробленая руда орошается цианистым натрием, и в результате драгметалл извлекается из руды в раствор, затем раствор очищается путем фильтрации, и золото извлекается методом цементации или сорбции и электролиза). Кучное выщелачивание — очень дешевый способ добычи рудного золота, говорит Михаил Лесков. "Правда, у нас из-за климата добычу золота подобным методом придется производить, как правило, сезонно, а не круглый год, как, например, в Австралии. Но опыт использования такой технологии в российских условиях у некоторых компаний уже есть. В частности, компания "Нерюнгри-Металлик" применяет этот метод в Якутии при средних зимних температурах -35°C (не так давно эту компанию выкупила "Северсталь" — БГ "Золотодобыча"). Золотодобывающие предприятия, использующие метод кучного выщелачивания в условиях низких температур, работают и в Нерюнгринском улусе, и в Алданском улусе в Якутии, в Амурской области на Покровском руднике и руднике Пионер, на севере Урала на месторождении Воронцовское. Еще один интересный проект рассматривает в данный момент компания "Полиметалл". На месторождении Албазинское в Хабаровском крае компания планирует применить инновационные технологии переработки руды и золотосодержащих концентратов. Управляющий директор ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" (научно-исследовательский и проектный центр входит в состав группы "Полиметалл") Валерий Цыплаков рассказывает, что его компания собирается реализовать проект "Албазино—Амурск", в рамках которого на самом месторождении будет построен ГОК, а в городе Амурске — гидрометаллургический комбинат. Когда горно-металлургический комбинат будет запущен, компания намеревается перерабатывать там не только Албазинское сырье, но и упорные концентраты с золоторудных месторождений других регионов. Концентрат на ГОКе будет перерабатываться по технологии с применением автоклавного окисления, которая пока еще не используется на российских золотодобывающих предприятиях (с ее помощью перерабатываются только концентраты никеля, кобальта и меди), но уже зарекомендовала себя в США и Канаде. Сейчас исследователи из "Полиметалл Инжиниринга" изучают технологию и недавно запустили пилотную флотационную установку для получения концентратов из золотосодержащих руд, которая, по сути, является золотоизвлекательной фабрикой в миниатюре. "Руда для мини-фабрик доставляется непосредственно с месторождения Албазино, и процесс на установке идет как в реальном производстве: измельчение, флотация, фильтрация концентрата",— рассказывает Валерий Цыплаков. Компания ожидает, что к концу 2010 года на Албазинском месторождении уже будет добываться золото — около 200-250 тыс. унций золота в год. Кроме того, перспективный интерес представляют крупные золотомедные объекты медно-порфирового типа. "В мире до 30-40% от общего объема добычи золота приходится не столько на собственно золоторудные месторождения, сколько на извлечение золота как попутного металла при добыче меди, свинца, цинка, никеля. А в России из 180 тонн годового общего объема производства золота приблизительно 150-155 тонн добывается из собственно золоторудных и россыпных месторождений золота, 10-15 тонн — из вторичного сырья и только оставшиеся 15 тонн добываются попутно с медью и другими металлами",— напоминает Михаил Лесков. По оценкам Валерия Брайко, в 2007 году производство попутного золота увеличилось до 18-20 тонн, хотя это все равно ниже аналогичного показателя многих крупных золотодобывающих стран. В России известен целый ряд месторождений медно-порфирового типа, которые пока не освоены, потому что бюджет освоения таких крупных объектов намного больше, чем затраты на запуск традиционных золотых месторождений. Вторичный металл Высокоэффективные технологии извлечения золота из руды позволяют компаниям работать и на "старых площадках". Михаил Лесков отмечает, что сейчас в России работает довольно много иностранных юниорских компаний, которые занимаются геологоразведочными работами: "Они ставят себе нестандартные задачи — разведать золото там, где казалось, что его уже не осталось. Известен целый ряд примеров, когда на тех площадях, где отечественные компании что могли найти — разведали, отработали свое и ушли, иностранные компании разведывают и получают достаточно крупные объекты новых типов. И таких разведочных компаний все больше". Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков говорит, что успех юниорских компаний зависит от того, найдут они золото или нет: "У них есть экспертиза в области разведки, но эти компании не умеют самостоятельно разрабатывать месторождения — они или продают свои активы крупным золотодобывающим компаниям, или приглашают оператора для строительства рудника, карьера, обогатительной фабрики". Марат Габитов, аналитик из "Юникредит Атон", считает, что чаще всего успешные разведчики так и не становятся добывающими компаниями. "В индустрии не хватает квалифицированных кадров. Авторские оценки геологов, которые указаны в лицензиях, воплотить в работающий проект непросто". Отраслевые мейджоры недовольны тем, что "маленькие разведчики" иногда долго держат золоторудные активы на балансе, не приступая к разработке. По словам Марата Габитова, ряд крупных золотодобывающих компаний сейчас предлагает ограничить доступ к аукционам компаний, которые переплачивают за лицензию, но потом из-за отсутствия средств не могут обеспечить нужный темп работ. Кроме того, эффективности юниорских компаний препятствует российская практика лицензирования геологоразведочных работ (ГРР). По словам Дарьи Федоровой, чтобы стимулировать геологоразведку, нужна простая процедура получения лицензии на ГРР и прозрачная процедура конвертации лицензии на ГРР в лицензию на добычу: "Сейчас в России, если вы хотите получить участок для проведения ГРР за свой счет, вы сначала должны сообщить об этом в областное управление по недропользованию, чтобы чиновники включили этот участок в перечень. Этот перечень публикуется, и в течение двух месяцев управление собирает заявки. Если заявок больше одной, участок выставляется на аукцион. Это длительный процесс, и нет гарантий, что в итоге вы этот участок получите. Если заявка поступает только одна, заявитель может получить лицензию на ГРР, но в случае открытия месторождения конвертация этой лицензии в лицензию на добычу требует согласования с МЭРТом и Ростехнадзором, а также возмещения исторических государственных затрат, связанных с этим участком. Все это занимает больше года и требует существенных затрат времени руководства компаний. Небольшие геологоразведочные компании, которые обычно занимаются такими проектами в других странах, не могут существовать в условиях столь сложной процедуры лицензирования". Крупные золотодобывающие компании тоже активно ведут геологическое изучение отработанных участков. Например, в этом году "Полиметалл" окончательно закрыл сделку по приобретению у Kinross ЗАО "Омолонская золоторудная компания", которому принадлежит обустроенное золоторудное месторождение Кубака, золотоизвлекательная фабрика и четыре лицензии на разработку рудных участков. Между тем рудник "Кубака" был закрыт предыдущими владельцами. Это месторождение относилось к числу богатых, с содержанием золота более 20 г на тонну руды (сейчас инвесторов вполне устраивают и месторождения с содержанием золота около 4 г на тонну). Компания Kinross запустила объект в 1996 году, спустя некоторое время это предприятие стало одним из самых крупных в России. За все время своей деятельности Кубака произвела 90,8 тонны золота. В 2005 году добыча золота на Кубаке была прекращена, и предприятие законсервировали. Ну а "Полиметалл" решил, что Кубаку можно реанимировать. В октябре прошлого года компания начала вести переговоры с канадцами и выкупила законсервированный объект за $15 млн. В этом году она начала идентифицировать приоритетные участки для детальной разведки на территории, прилегающей к Кубаке. В будущем году "Полиметалл" планирует провести учет ресурсов в соответствии со стандартами JORC для одного-двух участков и в 2010-2011 годах подготовить ТЭО и запустить комплекс с объемом производства 150-250 тыс. унций золота в год. Интересны также случаи, когда предприятие приобретало лицензию, где по "советским стандартам" числился определенный объем разведанных запасов, но в результате доразведки месторождение оказывалось гораздо более золотоносным, чем предполагалось. Так, "Полюс Золото" после дополнительного изучения доказало, что у Наталкинского месторождения в Магаданской области объем запасов существенно превышает первоначально разведанный. В "Полиметалле" рассказывают, что, когда компания купила в конце 2006 года лицензию на разработку Албазинского месторождения, оно считалось небольшим, хотя и перспективным. Однако после того как на объекте были развернуты поисково-оценочные работы, ресурсы Албазина были увеличены до 2,2 млн унций золота (68 тонн). В "Полиметалле" предполагают, что в этом году удастся увеличить ресурсы месторождения до 3 млн унций, а в перспективе — до 5-6 млн унций. Стоит отметить, что компании первой десятки тратятся на любые виды разведки — как старых участков, так и неизведанных территорий. По словам Михаила Лескова, наибольший объем инвестиций в ГРР у "Полюс Золота", Peter Hambro Mining, "Полиметалла", Kinross, "Корякгеолдобычи" (контролируется "Реновой"). Свежие разведданные Дарья Федорова называет главной удачей последних лет в геологоразведочной деятельности добывающих компаний в России чукотское месторождение Купол (разведано канадской Bema Gold, затем Bema была выкуплена Kinross Gold). "Этот проект оказался успешным и в освоении. Компания вводит его в эксплуатацию вовремя и сравнительно точно укладываясь в бюджет. Также можно отметить в качестве успешных, месторождение Голец в Иркутской области, которое ввело в строй ОАО "Высочайший" за крайне короткий срок: от начала строительства ГОКа до ввода в эксплуатацию прошло всего три с половиной года. Михаил Лесков также называет очень интересный и потенциально крупный серебряно-золотой объект Прогноз, который компания High River Gold Mines сейчас разведывает в Якутии. В числе трудных для реализации проектов Дарья Федорова называет месторождение Майское (осваивает Highland Gold Mining), а также Асачинское месторождение на Камчатке, на котором оперирует Trans-Siberian Gold. Компании TSG не удалось привлечь финансирование для полноценного развертывания работ на Асачинском, поэтому план освоения был пересмотрен. Аналитик ИК "Юникредит Атон" Марат Габитов отмечает также не слишком успешный проект "Полиметалла" на месторождении Барун-Холба в Бурятии. Лицензию на разработку второго бурятского месторождения, Зун-Хада, "Полиметалл" в 2005 году продал дочерней компании High River Gold Mines. Зато в 2006 году "Полиметалл", наоборот, стал совладельцем активов неудачника — после того как южноафриканская AngloGold Ashanti выкупила у Trans-Siberian Gold права на разработку месторождений Ведуга и Богунай за $40 млн и внесла эти активы в качестве вклада в СП с "Полиметаллом". "Стоимость сделки оказалась на $20-25 млн выше капитализации TSG",— замечает Марат Габитов. Сейчас эти лицензии являются частью вклада "Полиметалла" в СП с AngloGold Ashanti. Эксперты "Полиметалла" отнесли к числу проектов, где добыча по разным причинам оказалась существенно ниже плановой (см. таблицу), не только собственное месторождение Барун-Холба, но и Дарасунский рудник (Highland Gold Mining), месторождения Агинское (KamGold), Васильевское (Angara Mining) и Тас-Юрях (артель старателей "Амур"). Дарья Федорова считает наиболее перспективными с точки зрения разведки новых месторождений Чукотку, Якутию, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области, Красноярский край. Михаил Лесков обращает внимание на то, что на огромной территории Чукотки было обнаружено только два крупных золоторудных объекта — известное с советских времен Майское и новое месторождение Купол: "Всего два таких объекта на территории, на которой с 1940-х годов добыто более 3 тыс. тонн россыпного золота! Россыпи-то появляются в результате того, что разрушается какая-то часть поверхности рудных месторождений. Если взять известный приблизительный "коэффициент продуктивности", 3 тыс. тонн добытого россыпного золота должны указывать на наличие на этой территории не менее 30 тыс. тонн рудного золота. Их еще предстоит найти". Глава "НБЛзолота" считает перспективным и Яно-Колымский золото-серебряный пояс: "Обширная полоса между Магаданской областью и Якутией объединяет огромное число месторождений — от Наталки, Павлика и Дегдекана до Нежданинского и Прогноза. Перспективными, например, могут быть и территории Полярного Урала, где пока известно лишь Новогоднее-Монто (разведываемое Peter Hambro); видимо, в будущем их будет обнаружено значительно больше. И хорошо, что отрасль сейчас подогрета деньгами крупных инвесторов: это серьезно стимулирует тех, кто в ней работает. Полученные успехи укрепляют дух инвесторов. Это важно, ведь геологоразведка — дело рисковое. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского".   http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsI |

| Tuesday, November 9th, 2010 | |

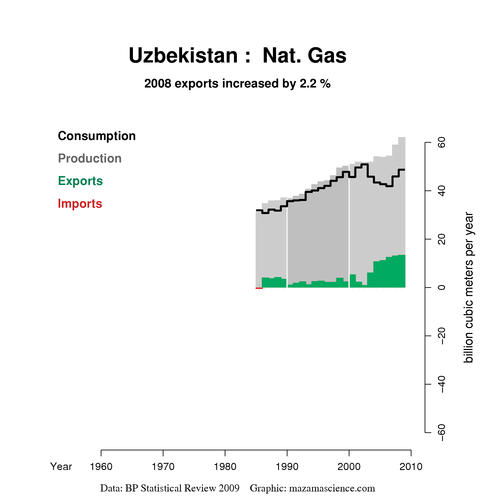

| 4:00 pm | eia.doe.gov: Uzbekistan Energy Profile  -- = Not applicable; NA = Not available; F = Forecast value Petroleum (Thousand Barrels per Day) Total Oil Production  Crude Oil Production  Consumption  Net Export/Imports(-)  Refinery Capacity  Proved Reserves (Billion Barrels)  Natural Gas (Billion Cubic Feet) Production  Consumption  Net Export/Imports(-)  Proved Reserves (Trillion Cubic Feet)  http://www.eia.doe.gov/country/country_ |

| Tuesday, November 2nd, 2010 | |

| 9:45 am | Аляска Площадь Всего - 1 717 854 км² Суши - 1 481 347 км² Воды - 236 507 км² Население - Всего (2000) - около 700 тыс. чел - Плотность - 0,42/км² Стал штатом 3 января 1959 (49-м по порядку) Города с населением более 100 000 человек - Анкоридж Города с населением 10 000 — 100 000 человек - Фэрбенкс, Джуно (столица штата), Колледж http://ru.wikipedia.org/wiki/Аляск Административно-территориальное деление Аляски  ( Read more... ) http://www.digital-topo-maps.com/co http://ru.wikipedia.org/wiki/Аляск Карты http://www.alaskamapsite.com/alaska_map http://geography.about.com/gi/dynamic/o   http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska ALASKA VOLCANO OBSERVATORY http://www.avo.alaska.edu/  http://geology.com/state-map/alaska.sht  ( 3000×2250 )  http://g-to-g.com/index.php?version=r  http://www.cosasco.com/technical_pa http://www.cosasco.com/pdfs/remote_moni  http://travelingwithkatydid.blogspot.co Геотермальная карта Аляски http://smu.edu/geothermal/heatflow/Alas Energy profile of Alaska, United States http://www.eoearth.org/article/Energy_p http://tonto.eia.doe.gov/state/state_en Alaska North Slope Oil Production. March 21, 2010  http://wilco278.wordpress.com/2010/03/2   http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska Prospects for Alaskan Oil...In 1920 http://www.theoildrum.com/node/4738 Prudhoe Bay Oil Field http://en.wikipedia.org/wiki/Prudhoe_Ba Natural gas in Alaska Alaskan gas wells are located in two regions. The largest source is the North Slope area around Prudhoe Bay where gas was discovered along with oil in 1968. In 1974 the State of Alaska's Division of Geological & Geophysical Surveys estimated that the field held 26×1012 cu ft (740 km3) of natural gas. Because there is no way to transport the Prudhoe Bay gas to markets, as gas comes out of the wells, it is separated from the oil stream and reinjected into the ground to maintain the oil reservoir pressures. There are several proposals to transport the Prudhoe Bay gas. See, Alaska Gas Pipeline. The second source is located on the Kenai Peninsula on the South coast of Alaska. There are probable gas reserves of 1,726.4 Bcf in this area. Most of this gas is exported to Japan through a liquefied natural gas terminal located on the Cook Inlet. The Cook Inlet basin contains large oil and gas deposits including several offshore fields. As of 2005 there were 16 platforms in Cook Inlet, the oldest of which is the XTO A platform first installed by Shell in 1964, and newest of which is the Osprey platform installed by Forest Oil in 2000. Most of the platforms are operated by Union Oil which was acquired by Chevron in 2005. There are also numerous oil and gas pipelines running around and under the Cook Inlet. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_ga Alaska Oil Production, 2007  http://wilco278.wordpress.com/2008/07/2   http://thestandard.org.nz/the-suppl http://www.energywatchgroup.org/fileadm 11.02.2009  http://nextbigfuture.com/2009/02/califo 2007 Аляска http://www.gravmag.com/alaska.shtml http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0028-01/fs-0 Trans-Alaska Pipeline System   http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Alas Alaska gas pipeline http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Gas Золотая лихорадка на Аляске началась в 1896—1897 гг. На Аляске самые крупные жилы были обнаружены в Номе в 1898 г. и около Фэрбэнкса в 1902 году. В общей сложности более чем за век с момента находки жилы было добыто и вывезено около 12,5 миллионов унций (20,12м³) золота. По данным 2008 года его суммарная стоимость составляет 4.4 миллиарда долларов США. http://ru.wikipedia.org/wiki/Клондайкск Gold mining in Alaska http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_minin Bonanza Creek GIS/Remote Sensing Page http://www.lter.uaf.edu/gis/gis_data.cf THE EXXON VALDEZ REOPENER: NATURAL RESOURCES DAMAGE SETTLEMENTS AND ROADS NOT TAKEN http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?2 http://wilco278.wordpress.com/categ Alaska Geospatial Data Clearinghouse http://agdc.usgs.gov/ Mineral Resources On-Line Spatial Data http://tin.er.usgs.gov/ http://www.dec.state.ak.us/spar/ip Department of Natural Resources http://dnr.alaska.gov/ Department Oil & Gas http://www.dog.dnr.state.ak.us/oil/ - - - - - - - - - - - - Government of Yukon » Departments » Energy, Mines, and Resources http://www.emr.gov.yk.ca/ |

| Friday, October 22nd, 2010 | |

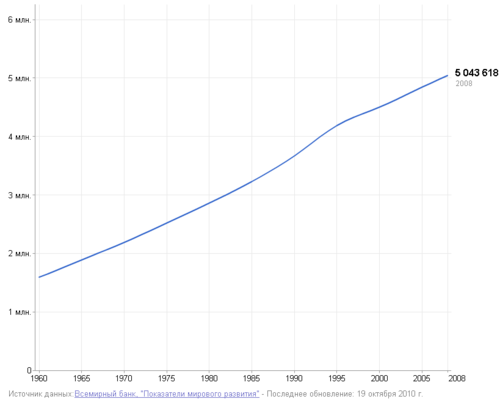

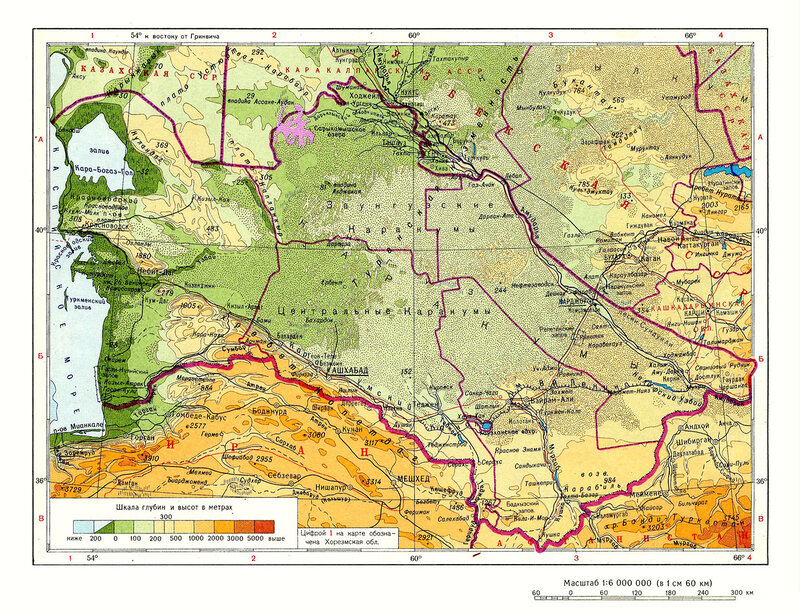

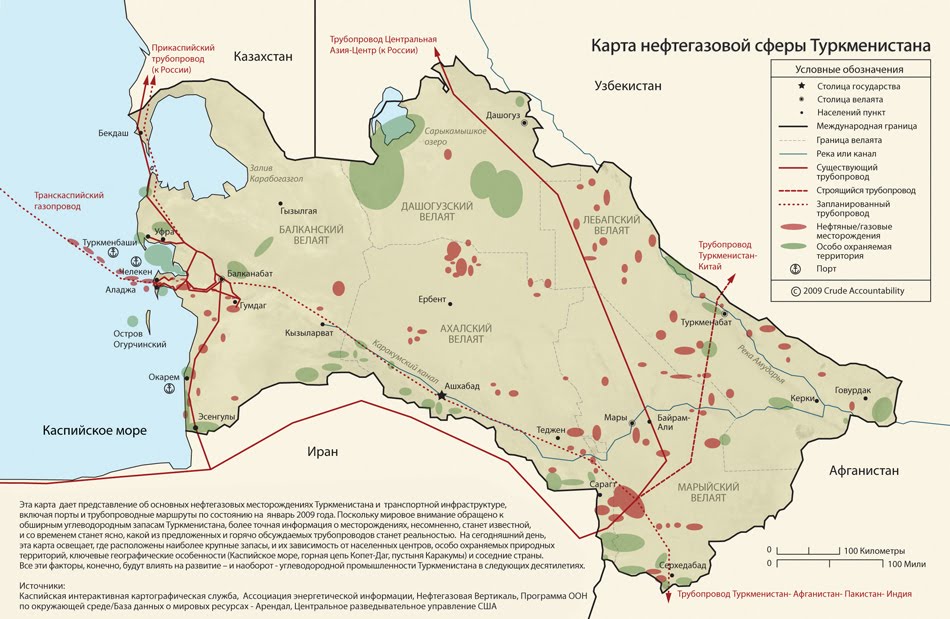

| 1:15 pm | Туркмения: общие сведения, нефть и газ Территория - 491 200 км² Население, оценка (2009) - 4,884,887 ВВП Итого (2007) - $26,215 млрд. На душу населения - $5055 http://ru.wikipedia.org/wiki/Туркмения Численность населения  Источник Численность наличного населения Туркмении — 6,7 миллионов (по состоянию на начало 2006 года) Население Туркменистана растёт очень быстрыми темпами. По переписи 1979 года наличное население страны составляло 2759 тысяч, по переписи 1989 года — 3534 тысячи, по переписи 1995 года — 4481 тысячу человек. Продолжается бурный рост населения и после переписи 1995 года: к началу 2000 — 5200 тысяч, к началу 2001 — 5369,4 тысячи, на 1 мая 2001 — 5410 тысяч, на 1 августа — 2001 — 5478,9 тысячи человек. При этом растёт численность только титульной национальности. Ещё в царские времена (перепись 1897 г. в Закаспийской области) русские (вместе с украинцами и белорусами) составляли здесь 8,7 %. К 1926 году доля русских осталась прежней, составив 7,7 % (без украинцев и белорусов). В 1939 году доля русских достигла пика — 18,6 %, при этом туркмены составляли 59,2 % населения. Послевоенный период стал временем падением доли русских: в 1959 году они составили 17,3 % (снижение их доли в 1939—1959 годах объясняется землетрясением 1947 г. в Ашхабаде, в котором погибли до 100 тысяч человек), а в 1989 году — 9,5 %. Доля туркмен выросла к 1989 году до 72 %, приблизившись к уровню 1926 года (73,2 %). В последнее десятилетие ХХ века доля туркмен продолжала расти. В 1995 году они составили 77 % всего населения, а русские — 6,7 %. Казалось бы, доля туркмен стала рекордно высокой, превысив даже соответствующий уровень в царской переписи 1897 года. Но в начале 2001 года в стране были обнародованы самые последние данные об этническом составе населения, которые превзошли все ожидания. Обнародованы они были самим президентом Сапармуратом Ниязовым в докладе перед Народным Советом Туркменистана 18 февраля 2001 г. «В Туркменистане представлено более сорока народов. Мы с ними живём в мире и согласии. 3 % населения страны — узбеки, 2 % — русские. Коренная нация — туркмены — составляет 91 %», — сказал президент Ниязов по сообщению газеты «Нейтральный Туркменистан» (от 14 апреля 2001) и сайта turkmenistan.ru. Таким образом, с начала 1989 по начало 2001 года в Туркменистане численность туркмен выросла вдвое (с 2,5 до 4,9 миллиона), а численность русских — упала втрое (из 334 тысяч осталось чуть более 100 тысяч). http://www.tm.spinform.ru/people.ht Политика 01.03.2007 С.Кургинян. ПАНОРАМА (продолжение 2). Стратегический смысл среднеазиатских событий Доклад на заседании клуба "Содержательное единство" 1 марта 2007 года Часть III. Туркменская "заваруха" http://kurg.rtcomm.ru/clubs.shtml?cat=4  ( 1410×1083 )  ( 1410×1094 )  http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Туркм  http://www.rogtecmagazine.com/rus/2 Энергетический профиль  http://tonto.eia.doe.gov/country/countr Добыча  http://www.ecogeodb.com/ECO_Detail.a  http://www.expert.ru/printissues/kazakh BP Statistical Review of World Energy (June 2010) добыча нефти, Европа и Евразия  добыча газа, Европа и Евразия   http://tonto.eia.doe.gov/country/countr Газета «Коммерсантъ» № 183/П (4483) от 04.10.2010 В конце прошлой недели на брифинге по итогам своего участия в 65-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Гурбангулы Бердымухамедов заявил о возможности резко увеличить экспорт туркменского газа. По его словам, к 2030 году Туркмения планирует производить 230 млрд кубометров газа в год, из которых 180 млрд для последующего экспорта. "Наших газовых резервов хватит на много десятилетий",— сказал президент. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsI - - - - - - - - - - - - - - - - - Баррель 0.1364 тонн 1 billion cubic feet - 0.028 billion cubic metres - - - - - - - - - - - - - - - - - Запасы 2002  http://www.users.qwest.net/~kryopak/Oil 2006 (до открытия мест. Южный Иолотань)  http://www.energytribune.com/live_image http://www.energytribune.com/articles.c  http://tonto.eia.doe.gov/country/countr 2007 В начале ноября 2006 года Ниязов на встрече с главой МИД Германии Вальтером Штайнмайером впервые объявил о запасах крупнейшего газового месторождения Южный Иолотань - более 7 трлн. кубометров. А это, якобы, выводит Туркмению на третье место в мире по запасам газа после России и Ирана. На "излете" советской эпохи доказанные запасы газа в Туркмении составляли около 3 трлн. куб. метров, причем за "постсоветские" годы было добыто примерно 600 млрд. куб. метров. Для сравнения укажем, что в настоящее время российские доказанные газовые запасы превышают 50 трлн. куб. метров, и еще примерно столько же относится в России к прогнозным запасам. А добывает Россия более 600 млрд. куб. метров газа в год. При этом, хотя разведка на газ после распада СССР в Туркмении велась в сравнительно небольших масштабах, последние официальные данные "Туркменгаза" о запасах газа в республике дают цифру более 20 трлн. куб. метров. Такой огромный прирост запасов туркменские чиновники объясняют открытием новых месторождений в Прикаспии (месторождение "Саг-Кенар" с объявленными запасами 1,7 трлн. куб. метров) и на Юго-Востоке (упомянутый выше Южный Иолотань с запасами более 7 трлн. куб. метров), а также обнаружением новых крупных запасов газа на уже действующих месторождениях (Довлетабад и др.). Однако независимого аудита этих, якобы, гигантских запасов при Ниязове ни разу не проводилось, и потому большинство экспертов - и в России, и за рубежом - ставит названные "туркменские" цифры под большое сомнение. В 2006 году в республике было добыто чуть менее 70 млрд. куб. метров газа, из которых около 50 млрд. поставлено на внешний рынок (42 млрд. в Россию по системе трубопроводов Средняя Азия-Центр (САЦ) и около 8 млрд. Ирану). "Газпрому" туркменский газ продается на основании 25-летнего соглашения о сотрудничестве, которое в 2003 г. подписали в Москве В.Путин и С.Ниязов. В 2006 году была достигнута договоренность о том, что в 2007-2009 годах "Газпром" будет ежегодно закупать в Туркмении до 50 млрд. куб. метров газа по 100 долл. за тысячу куб. м (для чего необходимо увеличить примерно на 10 млрд. куб. метров в год пропускную способность трубопроводов САЦ). Кроме того, Туркмения намерена с 2008 года увеличить до 14 млрд. куб. метров в год газовые поставки в Иран. Если допустить, что через несколько лет Туркмения будет также поставлять 30 млрд. куб. метров в год Китаю и 40 млрд. куб. метров в год Европе, то общая добыча газа в республике, с учетом внутреннего потребления, должна будет возрасти примерно до 160 млрд. куб. метров в год. И тогда гипотетические 20 трлн. куб. метров газовых запасов республики будут "съедены" за 120 лет, а более реальные 4-5 трлн. куб. метров - всего за 25-30 лет. http://kurg.rtcomm.ru/clubs.shtml?cat=4 September 19, 2009 из презентации 2008 г.  http://www.theoildrum.com/node/5792 G - Гига, 10^9, миллиард T - Тера, 10^12, триллион Газета «Коммерсантъ» № 183/П (4483) от 04.10.2010 По его словам, одно только месторождение Южный Иолотань—Осман содержит 18 трлн кубометров. В 2008 году президент сам же оценивал эти запасы в 4-14 трлн — такие данные обнародовала британская аудиторская компания Gaffney, Cline & Associates. Общие запасы природного газа своей страны Гурбангулы Бердымухамедов оценивает в 24,6 трлн кубометров. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsI - - - - - - - - - - - - - - - - - - Development constraints limit Turkmen gas export options Apr 26, 2010   http://www.ogj.com/index/article-displa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Средняя Азия    http://www.theoildrum.com/node/5792 1992-2004 http://www.eoearth.org/article/Energy_p |

| Thursday, October 21st, 2010 | |