[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Friday, January 14th, 2011 | |

| 9:15 am | Киргизия: недропользование О результатах изучения Правительственной комиссией вопросов лицензирования недропользования и использования месторождений полезных ископаемых в Кыргызской Республике ( Read more... ) |

| Wednesday, January 12th, 2011 | |

| 9:25 am | ОАО Сильвинит: история компании Если бы в Пермской области проводился конкурс на определение «товара-ветерана», то, без сомнения, его бы выиграла соль. Она была основой пермской экономики на протяжении чуть ли не пяти веков. Именно камская соль – «пермянка» наряду с ценной пушниной составляли основную статью доходов еще «Господина Великого Новгорода». Соль составляла основу богатства Строгановых, Голицыных, Шаховских, Всеволожских. На их варницах производилось до семи миллионов пудов соли в год. Пермской солью – «Пермянкой» - торговали не только в России, но и других странах Европы. В 1907 году – техник Троицкого солеваренного завода Николай Рязанцев при бурении Людмилинской скважины в г.Соликамске собрал образцы желтой, красной и темно-красной солей. Местный аптекарь Власов определил, что красная соль богата калием. Однако руководитель лаборатории Геологического комитета в Санкт-Петербурге - немец Гальфгаузен - сделал противоположное заключение по поводу присланных Рязанцевым образцов: «в соликамских солях обнаружен самый ничтожный процент калия. Такие соли никакого промышленного значения не имеют». Существует версия, что такое заключение появилось исключительно в интересах немецкой калийной промышленности. Дело в том, что в начале XX в. калийные удобрения во всем мире производила только Германия. И лишь в 1925 году знаменитый геолог, профессор Пермского университета и чудом избежавший репрессий большевиков член правительства Колчака — Павел Преображенский открыл в Соликамске Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Буквально на следующий год президиум Госплана СССР постановил приступить к организации в СССР калиевой промышленности «на базе соликамских и ближайших к ним месторождений». Строительство калийного комбината в Соликамске было объявлено Всесоюзной ударной стройкой наряду со строительством Магнитки или ДнепроГЭСа. Для организации добычи калийных солей, их переработки и сбыта был организован Калийный трест. Первым его председателем назначен В.И.Зоф, позднее, в 1930 году — Владимир Цифринович. Он и стал первым директором Первого калийного комбината, где в ночь на 19 апреля 1930 года были получены первые бадьи калия. 14 марта 1934 года Постановлением Совета труда и обороны в строй действующих был зачислен Соликамский калийный комбинат имени 10-летия Октябрьской революции, а ныне - ОАО «Сильвинит». Открытие верхнекамского месторождения коренным образом изменило историю Пермской области. После революции Пермь была разжалована в райцентр, Соликамск - в село. Только обнаружение калийных солей вернуло Соликамску статус города. Более того, благодаря началу строительства калийного комбината, в Соликамск была проведена железная дорога. Разработка Верхнекамского месторождения привела не только к созданию в России калийной промышленности, но к организации производства магния и титана. В Пермской области появились предприятия, которые и в настоящее время являются гордостью региона: «Сильвинит», «Соликамский магниевый завод», «АВИСМА»... Да и решение о строительстве в регионе моторостроительного завода именно в Перми было принято благодаря тому, что в Верхнекамское месторождение содержит карналлит – сырье для производства крылатого металла – магния. Разработка месторождения повлияла и на геополитический расклад: сейчас предприятия, разрабатывающие Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, производят около 10% мирового магния и около 20% мировых калийных удобрений. История промышленности Пермского края - ХХ век / Пермь: Изд-во «Литера», 2006 г. 1912 История поиска уральского калия К началу века в России не было известно ни одно калийного месторождения. Экспорт калийных солей только в 1913 году составлял 22 тыс. тонн окиси калия. При этом уже почти век в окрестностях Соликамска то там, то тут находили соль красного и синего оттенка. 1925 Открытие Верхнекамского месторождения калийных солей Накануне Октябрьской революции академик Н.С. Курнаков и Н.А. Рязанцев в ходе разведки доказали, что в соликамских солях содержится калий. В апреле 1918 года академик Н.С. Курнаков и Н.П. Рязанцев приехали в Москву, в Совет народных Комисаров. Они представляли неоспоримые доказательства наличия в соликамских недрах солей, содержащих калий, план возможных разработок. 1927 Начало строительства Первого калийного комбината в Соликамске Происходившие в течение 1926-1927 годов разведки калийной залежи в Верхнекамье показали, что у молодого Советского государства есть колоссальные запасы калийных солей. В 1927 году в Соликамске началась подготовка к строительству первого калийного комбината в СССР. 1927-1937 Строительство социалистического города Калийград Сооружение огромного калий-магневого завода в Соликамске поставило перед руководством комбината задачу: обеспечить жильем всех участников стройки. Если перед открытием калийного месторождения в старом Соликамске насчитывалось только 2,5 тысячи жителей, то к концу 1927 года население выросло более чем в два раза. Без создания рабочего поселка дальнейшие темпы строительства комбината могли замедлиться. 1930-1937 Первостроители Соликамского калийного комбината Гигантские стройки, которые велись в 1930-е годы на территории Верхнекамья, требовали притока все новой и новой рабочей силы. Вписанное в план пятилетки сооружение Первого калийного комбината должно было завершится в самые кротчайшие сроки, от его пуска во много зависела экономическая независимость нового государства, его утверждение в мировой политической системе. Ответственность за это ощущали не только руководители стройки, но и рядовые рабочие. 1934 Пуск Первого калийного комбината Сооружение Первого калийного комбината стало настоящей всенародной стройкой. Оно находилось под постоянным контролем партии и правительства. На строительстве побывали «всесоюзный староста» М.И. Калинин, нарком тяжелой промышленности Г.И. Орджоникидзе, председатель Уралобкома И.Кабаков. 20 марта 1943 года Первый калийный комбинат вошел в число действующих предприятий. 1942 Соликамский калийный комбинат – переориентация производства на военные нужды С началом Великой Отечественной войны СССР ощутил острую необходимость в увеличении производства металлического магния. Для этого нужно было удвоить выпуск обогащенного карналлита, который был сырьем для его получения. Эта задача была поставлена перед соликамскими калийщиками. Кроме того, размешанный на площадке комбината Сталинской азотно-туковый завод выпускал химические реактивы военного назначения. 1966 Реконструкция и модернизация Соликамского калийного комбината Пленум ЦК КПСС в декабре 1963 года принял решение о создании на базе Верхнекамского месторождения крупнейшей отрасли народного хозяйства – калийной. Кроме уже действовавших Березниковского и Соликамского калийных комбинатов в ближайшие годы должны быть построены 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Верхнекамские комбинаты, реконструирован Соликамский, построен рудоремонтный завод и цехи по производству пищевой соли. 1966 Строительство Южного горно-обогатительного комбината В 1966 году ВНИИГом была разработана проектно-сметная документация на сооружение новых мощьностей. И уже в первой половине года на площадке будущего Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) начались строительные работы. 1983 Строительство Новосоликамского калийного завода Необходимость строительства нового калийного завода обуславливалась тем, что по расчетами специалистов потребность сельского хозяйства СССР в хлористом калии должна была увеличится к 1975 г. в 1,7 раза, а к 1980 г. – в три раза. В 1976-1977 годах в восьми километрах восточнее Соликамска началось возведение нового калийного завода. 1983 Трудовые победы соликамских калийщиков Первые ударники труда с Соликамского калийного комбината прославились на всю страну в военные и первые послевоенные годы. Еще в 1944 г. большая группа калийщиков была награждена орденами и медалями за успешное выполнение заказов фронта. А в 1948 г. бригада Г.А. Андрикевича установила всесоюзный рекорд, пройдя за месяц более 200 погонных метров штрековых и горных выработок. Но наибольшее число ьрудовых рекордов на СКК было установлено в конце 70-х – начале 80-х годов. 1992 «Сильвинит»: путь к приватизации 1988 год был рекордным для соликамских калийщиков – на ПО «Сильвинит» был достигнут наивысший показатель по производству калия – 3,6 млн. тонн. Но этот же год оказался последним годом существования обширного внутреннего рынка калийных удобрений. Начало 90-х годов стало для калийных предприятий страны временем глубокого кризиса. В 1992 году «Сильвинит» стал акционерным обществом, и уже в новых рыночных условиях и в новом юридическом статусе успешно использовал свой шанс для старта на качественно новом этапе развития. 1992 «Сильвинит»: выход на международный рынок. Модернизация производства Начало девяностых годов было временем тяжелых испытаний для всей отечественной промышленности. Не обошли трудности стороной и предприятия калийной отрасли. В связи с изменением экономической ситуации произошло резкое снижение потребления калийных удобрений на внутренних рынках бывшего СССР, практически прекратились поставки продукции в страны СНГ и Прибалтики. 1995 Землетрясение в районе Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей Промышленная добыча калийных солей считается одной из самых сложных горнодобывающих технологий во всем мире. Огромная техногенная нагрузка на окружающую среду, связанная с образованием Камского водохранилища, экстенсивной добычей нефти, игнорирование советским государством проблемы закладки и разрабатываемого экстенсивными методами калийного бассейна, стали одной из причин землетрясений, произошедших в Верхнекамье в конце 90-х годов. http://www.silvinit.ru/about/histor |

| Wednesday, December 29th, 2010 | |

| 8:30 pm | ОАО Сильвинит: Технологии Добыча руды Общая мощность ОАО "Сильвинит" по добыче сильвинитовой руды составляет более 20 млн. т, карналлитовой руды - более 500 тыс. т и каменной соли - более 500 тыс. т в год.  Шахтные поля имеют площадь в меридиональном направлении от 6,3 до 8,5 км, широтном - от 6,5 до 8,9 км. Раскройка шахтных полей - панельная с размерами 400-2000 метров. Промышленными пластами являются: сильвинитовые пласты Кр.II, АБ, ВС; карналлитовый пласт ВК; подстилающая каменная соль. Глубина разработки составляет от 289 до 473 метров. Система разработки камерная, с жёстким поддержанием водозащитной толщи ленточными целиками. Параметры системы разработки принимаются с учётом горно-геологических, горнотехнических условий и геомеханической оценки на площадях отработки. Разработку Верхнекамского месторождения "Сильвинит" ведёт подземным высокомеханизированным способом. Сегодня на всех рудниках "Сильвинита" добыча сильвинитовой руды и каменной соли, а также подготовка запасов производится с помощью комбайновых комплексов российского производства. В их состав входят проходческие комбайны типа "Урал" модификаций 10А, 20А, 20Р производства Копейского машиностроительного завода; самоходные вагоны 5ВС-15 Воронежского машиностроительного завода; бункер-перегружатели БП-15 Копейского машиностроительного завода. На машинную выемку также переведена добыча карналлитовой руды газоносного пласта ВК. Все рудники переведены на доставку руды с панелей до общешахтных бункеров на конвейерный транспорт. Сейчас конвейера оснащаются автоматической системой управления, а также автоматическими средствами пожаротушения. Несколько лет назад соликамские калийщики совместно с копейскими машиностроителями поставили стратегическую цель - создать специализированный комбайн для добычи калийных солей, который должен вобрать в себя всё самое лучшее от предыдущих образцов ("Урал-20КС", "Урал-20А"). При этом он должен быть удобным в эксплуатации и обслуживании. Было ещё одно необходимое условие - при помощи новой техники добиться высокого показателя гранулометрического состава добычи руды. Эта цель была достигнута: новый комбайн - "Урал-20Р" - выдает руду, переработка которой более эффективна и рациональна. Уже сегодня можно сказать, что содержание труднообогатимого класса (-0,25мм) снижено на 2-3%. С 2000 года в шахте второго рудоуправления проводились опытно-промышленые испытания комбайна "Урал-20Р". Со времени испытания первой "эрки" горняками было подано несколько десятков рацпредложений, которые были учтены и внесены в конструкцию комбайна. Сегодня "Урал-20 Р" является современным добычным комплексом, удобным в эксплуатации и обслуживании. Сегодня ведется работа над созданием комбайнов высокой производительности с непрерывными средствами доставки руды, решаются вопросы пылеподавления и нейтрализации сероводорода при работе комбайновых комплексов на сильвинитовых пластах АБ и В. Работа над совершенствованием горно-добычной техники - процесс постоянный и ведётся он в тесном сотрудничестве машиностроителей и эксплуатационников. К примеру, сегодня на рудниках "Сильвинита" проходит промышленные испытания самоходный вагон В-15К, разработанный и созданный копейскими машиностроителями. http://www.silvinit.ru/about/techno Комбайны проходческо-очистные Урал-10А   http://www.silvinit.ru/about/techno Комбайны проходческо-очистные Урал-20Р-00, Урал-20Р-01, Урал-20Р-02, Урал-20Р-03   http://www.silvinit.ru/about/techno Флотация ( Read more... ) Галургия ( Read more... ) |

| Monday, December 27th, 2010 | |

| 4:05 pm | Совет Федерации РФ одобрил создание российско-монгольского СП по добыче урана Совет Федерации РФ ратифицировал межправительственное соглашение с Монголией о создании совместной компании, что позволит запустить уранодобывающее предприятие с запасами урана в размере более 50 тысяч тонн, около 22 тысяч из которых находятся в месторождении Мардай (Дорнод) в Монголии. Россия стала первой страной, с которой Монголия подписывает соглашение о совместной деятельности по урану. http://energyland.ru/news-show-tek-a Соглашение о создании совместной компании с ограниченной ответственностью «Дорнод уран» было подписано 25 августа 2009 года в Улан-Баторе гендиректором госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко и руководителем Управления по ядерной энергии Монголии Содномыном Энхбатом. Учредителями компании выступили с российской стороны – «Атомредметзолото», с монгольской – компания с ограниченной ответственностью «МонАтом». В деятельности компании могут участвовать юридические лица государства третьей стороны в качестве акционеров компании по согласованию с учредителями. Все лицензии и разрешения, необходимые для деятельности компании, предоставляет монгольская сторона в соответствии с законодательством Монголии. Российско-монгольская совместная компания с ограниченной ответственностью «Дорнод уран» создана для добычи урана и других сопутствующих полезных ископаемых. Основными направлениями деятельности компании являются: разведка и добыча урансодержащих руд, транспортировка, переработка, рудное обогащение добытых полезных ископаемых и реализация конечной продукции; создание и эксплуатация уранодобывающих мощностей, иной производственной инфраструктуры на территории Монголии; решение вопросов привлечения инвестиций и финансирования деятельности совместной компании на территории Монголии; обеспечение ядерной и радиационной и экологической безопасности; проведение рекультивационных работ в соответствии с монгольским законодательством и международными стандартами; осуществление вспомогательной деятельности. В соглашении подчеркивается, что совместная компания освобождается от уплаты налогов и иных обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Монголии, в связи с привлечением работников из России (до вывода предприятия на полную мощность). Монголия представляет интерес для атомной отрасли России как страна, располагающая большими запасами уранового сырья. В этой связи в течение последних нескольких лет с монгольской стороной проводились интенсивные консультации на различном уровне по определению возможных масштабов и формата сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки урановых руд, а также сопутствующих полезных ископаемых на территории Монголии. В качестве объекта сотрудничества были определены месторождения Дорнодского ураново-рудного района. Выбор этих месторождений для начала совместной деятельности обусловлен значительным объемом разведанных запасов, что, в случае завершения нормативно-правового обеспечения проекта, позволило бы за короткий срок приступить к добыче урана. Реализация проекта позволит создать совместное уранодобывающее предприятие с запасами урана в размере более 50 тыс. тонн и объемом производства около 2 тыс. тонн в год. Одним из важных направлений российско-монгольского взаимодействия, в том числе в контексте создаваемого совместного предприятия, является подготовка монгольских специалистов в ядерной области. Разведка Дорнода была проведена в 1970-х годах советскими геологами. Активная добыча шла в 1988–1995 годах, сырье перерабатывалось на расположенном в 200 километрах от месторождения Приаргунском горном объединении. Первые договоренности о создании СП были достигнуты в январе 2009 года, но срок подписания документов постоянно сдвигался. Одной из ключевых проблем было то, что лицензии на Дорнод контролировались канадской Khan Resources Inc. http://energyland.ru/news-show-tek-a АРМЗ в конце 2009 года попыталось получить контроль над Khan, http://energyland.ru/news-show-tek-a предложив выкупить ее акции по 0,65 канадского доллара за штуку. Эту оферту 1 февраля 2010 года перебила китайская CNNC, http://energyland.ru/news-show-tek-a повысившая цену до 0,96 канадского доллара. Однако 25 февраля монгольские власти аннулировали лицензии Khan, после чего АРМЗ отказалось от борьбы за нее. В АРМЗ уточнили, что документы по СП готовились в соответствии с межправительственным соглашением, по которому предполагается отдать 51% Монголии, а 49% — России. Но ряд решений, в частности выбор оператора месторождения, должен приниматься на основе консенсуса. В АРМЗ добавляют, что Китай уже владеет другим месторождением урана в Монголии — Гурвангулаг. В будущем возможно совместное использование инфраструктуры, например сернокислотных заводов. В частности, такая схема применяется АРМЗ на месторождениях Казахстана. В июле 2009 г. Монголия приняла закон об атомной энергии: в госсобственности должно быть не менее 51% или 34% (в исключительных случаях) долей в урановых месторождениях. Монголия не сможет увеличить долю без согласия АРМЗ, ведь сама она не сможет голосовать как заинтересованная сторона, а для одобрения нужно согласие 75% акционеров. Справка; АРМЗ — вторая в мире компания по запасам урана после BHP Billiton. Экспансию за рубеж российский холдинг начал в 2008 г. Он создал СП с мировым игроком Cameco для разведки месторождений Канады, Австралии и стран Африки. Также было создано СП с правительством Армении для работы в этой стране. Летом 2009 года АРМЗ выкупила за $470 млн доли структур Василия Анисимова в компаниях «Каратау» (50%) и «Акбастау» (25%) (разрабатывают участки казахстанского месторождения Буденновское с запасами более 43 000 т урана). А затем АРМЗ обменяла 50% «Каратау» на $90 млн и 19,9% канадской Uranium One. http://energyland.ru/news-show-tek-a |

| Friday, December 24th, 2010 | |

| 11:00 am | ОАО Сильвинит: годовой отчет 2009         Структура поставок хлористого калия на экспорт в 2009 году  Структура поставок хлористого калия на внутренний рынок в 2009 году     http://www.silvinit.ru/stockholder/annu http://www.silvinit.ru/userfiles/File/f |

| Thursday, December 23rd, 2010 | |

| 4:00 pm | |

| 3:10 pm | Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей Свыше 250 миллионов лет назад в Пермский период Палеозойской эры практически над всей территорией современной Евразии располагалось огромное Пермское море. Однако поднятие обширных платформенных областей разобщило гигантское море на полузаметные бассейны - лагуны. Под воздействием солнца концентрация солей в лагунах резко возрастала, а затем натриевые, калиевые, магниевые соли стали выпадать в осадок. Так постепенно на протяжении многих тысячелетий формировалось одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВМКМС). Месторождение находится на Западном Урале, в Пермской области и представляет собой гигантскую линзообразную залежь, имеющую площадь 6,5 тыс. км2, вытянутую с севера на юг на 200 км и шириной до 50 км.  Рис.1. Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВМКМС) Соляные формации относятся к филипповскому (ангидриты, карбонаты) и иренскому (ангидриты, соли) горизонтам кунгурского яруса нижней перми и нижней части соликамского горизонта (глины, мергели, соли) уфимского яруса верхней перми. На большей части Соликамской депрессии распространен карбонатно-сульфатный тип разреза филипповского горизонта (известняки, доломиты, ангидриты). Иренский горизонт (березниковская свита) включает глинисто-ангидритовую, соленосную и переходную толщи. Соленосная толща делится на подстилающую каменную соль (140—400 м), сильвинитовую (20 м), сильвинито-карналлитовую (60—70 м) зоны и покровную каменную соль (0—55 м).  ( 1132×3190 ) Рис. 2. Схема месторождения в разрезе После саскачеванского месторождения (Канада, 37% мировых запасов калийных солей) прикамское является крупнейшим в мире. Запасы только калийных солей на Верхнекамском месторождении по категориям А + В + С1 + С2 составляют более 120 млрд тонн. Это 31,4% мировых запасов хлористого калия. http://www.silvinit.ru/about/deposi |

| Tuesday, December 21st, 2010 | |

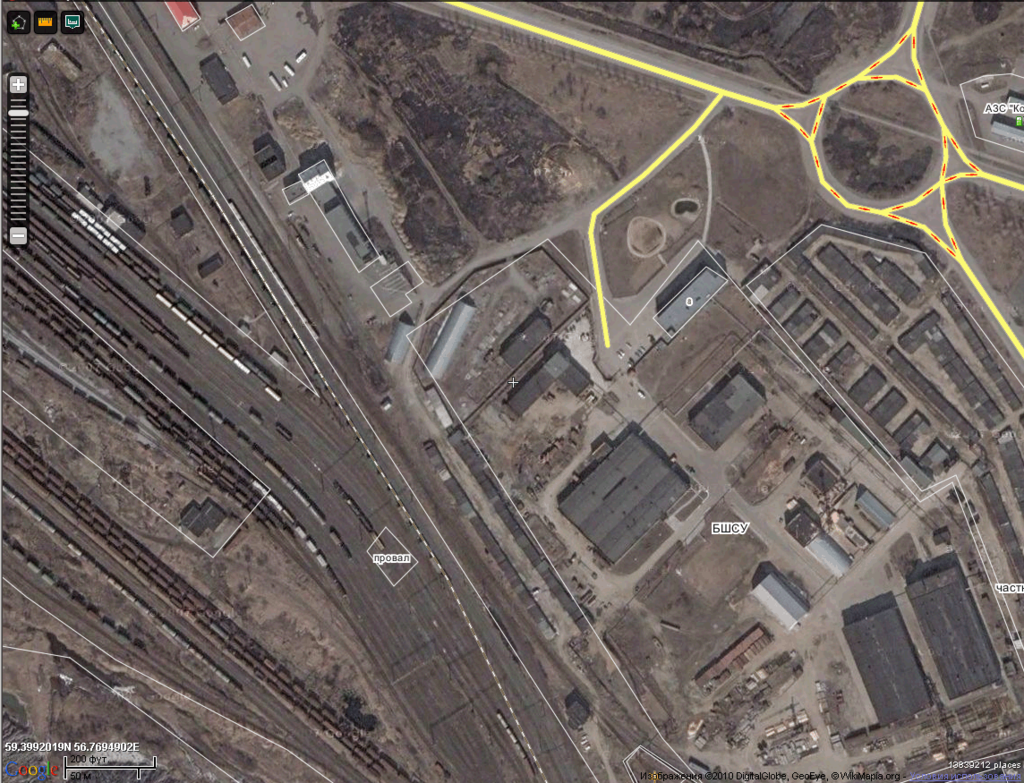

| 10:05 am | Через полгода в России останется лишь один производитель калия - «Уралкалий» Вчера «Уралкалий» и «Сильвинит» объявили о слиянии. Оно пройдет в два этапа: «Уралкалий» сначала выкупит 20% обыкновенных акций конкурента (15% от капитала) за $1,4 млрд, а остальные бумаги обменяет на собственные акции, сообщили компании. «Сильвинит» оценен в $7,8 млрд, или почти вдвое дешевле «Уралкалия», стоившего в пятницу на LSE $14,8 млрд. 20% «Сильвинита» «Уралкалий» купит у лондонской Otkritie Securities Ltd. (входит в ФК «Открытие»), рассказал гендиректор «Уралкалия» Павел Грачев в ходе телеконференции с инвесторами. Та в минувшую пятницу приобрела акции у кипрской Madura Holding Ltd., следует из вчерашних сообщений «Сильвинита». В чьих интересах действует Otkritie Securities, «Уралкалий» не сообщил. Представитель ФК «Открытие» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Деньги получит бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, говорит знакомый совладельцев «Уралкалия». Полгода назад источники, близкие к Nafta Moskva Сулеймана Керимова, рассказывали, что Рыболовлев продал не только контрольный пакет акций «Уралкалия», но и долю в «Сильвините». Вчера источник в Nafta говорил, что на самом деле этот пакет был передан Керимову в управление. При этом Рыболовлеву было обещано выкупить 20% «Сильвинита» до конца года на рыночных условиях. Чтобы оплатить сделку, совет директоров «Уралкалия» одобрил выпуск облигаций на сумму до 50 млрд руб., рассказали менеджеры компании. Покупку доли в «Сильвините» акционерам «Уралкалия» предстоит одобрить на внеочередном собрании 4 февраля. Оно же рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии (на 36% от увеличенного уставного капитала) для обмена новых акций на бумаги «Сильвинита» и утвердит коэффициенты обмена. В тот же день состоится и внеочередное собрание акционеров «Сильвинита», на котором также предстоит одобрить слияние компаний, сообщили «Уралкалий» и «Сильвинит». Одну обыкновенную акцию «Сильвинита» можно будет обменять на 133,4 акции «Уралкалия», а одну привилегированную — на 51,8 акции. Акционеры «Сильвинита», не голосовавшие за сделку, смогут предъявить свои акции к выкупу — по 27 133 руб. за обыкновенную и 10 538 руб. за привилегированную, рассказал гендиректор компании Владислав Баумгертнер. Цена обыкновенных акций на 13,8% ниже рынка, а префов — на 5,6%. У несогласных с условиями сделки акционеров «Уралкалия» бумаги могут быть выкуплены компанией по 203,37 руб. за штуку или с дисконтом примерно в 4,3% ко вчерашним котировкам на LSE. Объединение завершится к концу II квартала 2011 г., объявили компании. На этой неделе будет подана заявка в ФАС. Служба должна разработать для объединенной компании поведенческие условия, говорят источники, близкие к «Уралкалию» и «Сильвиниту». Ведь объединенный «Уралкалий» станет единственным производителем калия в России. Впрочем, «Уралкалий» и «Сильвинит» разрабатывают одно месторождение калийных солей, а до 1983 г. были единой компанией. Также компаниям нужно будет получить разрешения регуляторов Польши, Китая и, возможно, еще ряда стран. Представитель ФАС от комментариев отказался. Правительство в курсе готовящейся сделки, говорит пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Возможных опасений по поводу создания крупного монополиста он не разделяет: «ФАС будет следить,чтобы закон не нарушался». Крупнейшим акционером объединенной компании останется Керимов с долей в 16,1%, говорит близкий к «Уралкалию» источник. У Филарета Гальчева останется 9,6%, у Александра Несиса — 8,5%, у Зелимхана Муцоева — 7,6%, у Анатолия Скурова — 7,3%, у Дмитрия Рыболовлева — 6,4%, продолжает он. Представители компаний эти цифры не комментируют. Совет директоров «Уралкалия» проголосовал за сделку единогласно, а в совете «Сильвинита» против выступили представители «Акрона», рассказали менеджеры компаний (представитель «Акрона» это не комментирует). Инвесторам условия тоже не понравились: к 14.30 МСК обыкновенные акции «Сильвинита» на ММВБ подешевели на 14,76%, а префы в RTS Board — на 15,12%. Расписки «Уралкалия» на LSE потеряли 5,44%. Акции просто возвращаются на тот уровень, на котором находились до того, как на рынок начала просачиваться информация о сделке, считает Грачев. За полгода, как Рыболовлев продал контроль над «Уралкалием», бумаги компании на LSE подорожали в 1,7 раза, а обыкновенные акции «Сильвинита» в РТС — на 21,9%.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic «Уралкалий» - калийная компания. Совладельцы – Сулейман Керимов (25%), Филарет Гальчев (15%), Александр Несис (13,2%), Дмитрий Рыболовлев (10%). капитализация – $14,7 млрд. Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2010 г.): выручка – 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 8,4 млн руб. «Сильвинит» - калийная компания Совладельцы – Зелимхан Муцоев (24%), Анатолий Скуров (23%), Дмитрий Рыболовлев (20%), «Акрон» (8%). капитализация – $8 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – 33,9 млрд руб., чистая прибыль – 10,5 млн руб. - - - - - - - - Факты 1986 - затопление БКРУ-3 (Уралкалий) 1995 - обрушение пород на СКРУ-2, но рудник работает (Сильвинит) 2006 - затопление БКРУ-1 (Уралкалий) 2010 - новые провалы почвы в Березниках (Уралкалий); Сильвинит присоединяют к Уралкалию |

| Monday, December 20th, 2010 | |

| 7:00 pm | ОАО Сильвинит, общие сведения о компании  Открытое акционерное общество «Сильвинит» — крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей.Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд. тонн руды (в пересчете на 100% К2О). ОАО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.), являющегося родоначальником калийной отрасли России.  http://www.silvinit.ru/about/ Производство калийных удобрений К 1998 году "Сильвинит" сумел стабилизировать спад производства начала 1990-х годов. В 1998 году было принято решение о восстановлении производственных мощностей до проектных – 2,5 млн. тонн калия в 100% питательном веществе. В 2004 году эта задача была выполнена: "Сильвинит" произвел 4,2 млн. тонн удобрений в натуральном исчислении и впервые за всю 70-летнюю историю предприятия вышел на 100% загрузку мощностей. В тот период была разработана программа «Плюс миллион», предусматривающая увеличение производительности до 5 млн. тонн в год к 2006 году. Сегодня действие программы "Плюс миллион" продолжается.  http://www.silvinit.ru/about/showing/ma Динамика ежемесячного производства  http://www.silvinit.ru/about/showing/ma Производство соли  http://www.silvinit.ru/about/showing/ma Закладочные работы Одним из самых значимых направлений деятельности «Сильвинита» в области охраны окружающей среды является закладка отработанной породы в шахтные пустоты. С 1981 года на «Сильвините» используется технология закладки жидких глинисто-солевых шламов. До этого подобная технология нигде в мире не применялась. «Сильвинит» является единственным в мире калийным предприятием, на рудниках которого в столь больших объемах осуществляется закладка выработанных пустот: только в 2007 году около 7,5 миллионов тонн было заложено в шахтные выработки. Закладка шахтных пустот является не только важным экологическим аспектом деятельности "Сильвинита". Закладочные работы - необходимое условие для безопасной эксплуатации рудников в сложных геологических условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.  http://www.silvinit.ru/about/showing/st Экология Результатом долгосрочной стратегии модернизации оборудования и технологии на «Сильвините» стало четырехкратное сокращение за последнее десятилетие выбросов в атмосферу. И это притом, что объемы производства удобрений на предприятии за тот же период возросли в 2,5 раза! Гарантией системной работы «Сильвинита» в области экологии и управления экологическими рисками является сертификация системы менеджмента окружающей среды по международному стандарту на основе ИСО 14001:2004. Инвестиции «Сильвинита» на реализацию комплекса природоохранных мероприятий в 2007 году составили 554 млн. рублей, в 2008–м эта сумма уже составляет 613 млн. руб.  http://www.silvinit.ru/about/showing/em Инвестиции Сегодня на «Сильвините» используются новейшее оборудование и технологии. К примеру, гранулированный хлористый калий — продукция премиум-класса — производится на современнейшем оборудовании таких фирм, как Koppern, Mogenzen, FAM, Kraizel, Kloppe и другие. Системная модернизация производства позволила «Сильвиниту» за пять лет удвоить объёмы производства калийных удобрений.  http://www.silvinit.ru/about/showing/In Производство карналлита  География поставок С начала нового тысячелетия наблюдается устойчивый рост потребления хлористого калия в мире. Согласно данным Международной Ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA), в целом до 2008 года потребление хлористого калия в мире росло в среднем на 3-5 % в год «Сильвинит» поставляет свою продукцию более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно основными покупателями продукции «Сильвинит» являются Китай, Индия, Бразилия, страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Южная Корея и Япония. По итогам 2008 года «Сильвинит» занял пятое место в мире среди производителей калийных удобрений. Основными конкурентами ОАО «Сильвинит» на мировом рынке являются: Potash Corp.; Mosaic ULC (Канада); ICL (Израиль), Kali und Salz (Германия); Arab Potash Company (Иордания); РУП «ПО «Беларуськалий» (Беларусь), ОАО «Уралкалий» (Россия).  http://www.silvinit.ru/about/geography_ |

| Friday, December 17th, 2010 | |

| 12:00 pm | "Уралкалий" и "Сильвинит" ведут переговоры о слиянии Крупнейший в России и третий по величине в мире производитель удобрений "Уралкалий" официально подтвердил переговоры о слиянии с "Сильвинитом" - другим российским производителем калийных удобрений. Об этом говорится в опубликованных сегодня материалах "Уралкалия". Вместе с тем пока совет директоров "Уралкалия" не одобрил условия потенциальной сделки. Таким образом, точной уверенности в том, что транзакция состоится, нет. Также в сообщении говорится, что о дальнейшем развитии переговоров компания уведомит в соответствии с правилами листинга на Лондонской фондовой бирже. Стоит отметить, что слухи о возможном слиянии "Уралкалия" и "Сильвинита" циркулируют на рынке уже на протяжении последнего полугода. Еще летом и "Уралкалий", и "Сильвинит" сменили владельцев. Контроль над "Уралкалием" в середине июня получил Сулейман Керимов, а новыми акционерами "Сильвинита", по данным ряда СМИ, стали депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (24%) и совладелец угольной компании "Сибуглемет" Анатолий Скуров (20%). Тогда же источники сообщали, что пакеты в "Сильвините" куплены в интересах Сулеймана Керимова и его партнеров, а сложная схема понадобилась, чтобы избежать согласования в ФАС и оферты миноритариям (такая необходимость возникла бы, если бы структуры С.Керимова консолидировали более 30% акций компании). Следующим шагом С.Керимова как раз и должно было стать объединение "Уралкалия" и "Сильвинита". "Уралкалий" - крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений, разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском крае (запасы - 3,8 млрд т оксида калия). Компания экспортирует около 90% своей продукции и обеспечивает около 13% мировых поставок калийных удобрений. Основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Малайзия. "Сильвинит" - крупнейший в России производитель калия. Контрольный пакет компании, по неофициальным данным, принадлежал менеджменту во главе с бывшим гендиректором Петром Кондрашовым и его партнером Анатолием Ломакиным. 25% акций "Сильвинита" принадлежит экс-владельцу "Уралкалия" Дмитрию Рыболовлеву. По неофициальной информации, 20% из них у Д.Рыболовлева выкупил Сулейман Керимов в ходе сделки по покупке "Уралкалия". Представители С.Керимова эту информацию опровергают. http://top.rbc.ru/economics/17/12/2 |

| Thursday, December 16th, 2010 | |

| 11:10 am | "Атомредметзолото" покупает австралийскую урановую компанию Mantra Resources за $1,2 млрд Принадлежащее "Росатому" "Атомредметзолото" приобретает уже вторую крупную зарубежную урановую компанию. Вслед за 51% акций канадской Uranium One, АРМЗ хочет получить 100% акций австралийской Mantra Resources за $1,2 млрд. При этом и принадлежащее Mantra месторождение Мкужу Ривер в Танзании, и ряд других зарубежных активов, которыми интересуется АРМЗ, потребуют дополнительных инвестиций. "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в состав "Росатома") продолжает скупку уранодобывающих активов за рубежом. Вчера компания объявила о достижении договоренности о приобретении австралийской Mantra Resources Ltd, владеющей правами на танзанийское месторождение Мкужу Ривер. За этот актив АРМЗ намерена заплатить 1,2 млрд австралийских долларов (текущий курс этой валюты практически равен доллару США). В компании не пояснили, будут это собственные средства АРМЗ или заемные. Акционеры Mantra получат по $8 за акцию. Это на 15,5% выше средневзвешенной цены акций компании за последние 20 дней, и на 21,2% выше средневзвешенной цены за месяц, говорится в сообщении Mantra. Ориентировочная дата закрытия сделки — 29 апреля 2011 года. Мкужу Ривер — месторождение на юге Танзании, доказанные запасы составляют около 40 тыс. тонн урана. Средняя глубина залегания — около 60 м, содержание урана в руде — до 0,044%, себестоимость добычи — менее $80 за кг. После освоения месторождения ежегодная добыча должна составлять до 2500 тыс. тонн. Mantra планировала инвестировать в Мкужу Ривер $298 млн (в том числе $140 млн в завод по переработке руды). Сейчас окончательное ТЭО проекта еще не завершено, ввести в строй первую очередь проекта Mantra собиралась к началу 2013 года. Это уже вторая крупная сделка АРМЗ в этом году, ранее компания приобрела 51% акций канадской Uranium One (сделку планируется закрыть до конца года) за доли в казахских уранодобывающих активах (50% СП "Акбастау" и 49,7% СП "Заречное") и $610 млн. Кроме того, во вторник были подписаны документы о создании СП с Монголией по работе на месторождении "Дорнод" (АРМЗ получит 49% акций), размер необходимых инвестиций пока не назывался. АРМЗ интересуется и другими активами за рубежом, в частности, компания вела переговоры о месторождениях в Намибии. В приобретении Mantra также примет участие Uranium One (U1): после завершения сделки она будет оператором проекта Мкужу Ривер. Кроме того, канадская компания заключила опционное соглашение о возможном приобретении в течение года у АРМЗ всех акций Mantra. В случае исполнения опциона АРМЗ должна получить ту же сумму, которую потратит на сделку по приобретению Mantra. U1 также покроет дополнительные расходы российской компании и надбавку в размере 2,65% годовых. Эту покупку должны одобрить акционеры U1. Для завершения сделки по приобретению Mantra АРМЗ необходимо получить ряд разрешений от властей и судов Австралии, а также одобрение собрания акционеров австралийской компании. Один из крупнейших акционеров Mantra — компания Highland Park (по данным самой Mantra — 12,4% акций, по данным U1 — более 13%) — уже успела уведомить совет директоров о том, что намерена голосовать за сделку. Акционерный капитал компании раздроблен, 20 владельцев крупнейших пакетов контролируют в совокупности около 89% акций. Среди других акционеров со значительными долями в документах Mantra упоминаются Deans Knight Capital Management Ltd (8,8%), Haywood Securities (6,15%), JP Morgan Asset Management UK Ltd (5,15%). АРМЗ приобретает "средний по величине актив, но очень хорошего качества", говорит Михаил Стискин из "Тройки Диалог". По мнению аналитика, цена за Mantra довольно высока, но здесь надо учитывать то, что потенциальных объектов для приобретения на урановом рынке очень мало. Основным техническим риском сделки господин Стискин считает то, что пока по проекту Мкужу Ривер нет полного ТЭО. Марина Алексеенкова из "Ренессанс Капитал" полагает, что в данном случае АРМЗ инвестирует скорее в значительные запасы уранового сырья, поскольку освоить месторождение только предстоит. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsI |

| Monday, December 6th, 2010 | |

| 8:10 am | «Норникель» уходит из США 30.11.2010 «Норильский никель» выставил на продажу 50,87% акций американской Stillwater Mining. Компания может получить за этот пакет свыше $900 млн, или втрое больше суммы, заплаченной за него в 2003 г. О продаже принадлежащих «Норникелю» акций американской Stillwater Mining обе компании сообщили вчера. Stillwater проведет вторичное размещение (SPO), в рамках которого будет продано 37,8% акций, а российская компания продаст еще 8% UBS Securities. Инвестбанк выпустит ноты, которые будут конвертированы в бумаги Stillwater в 2012 г., сообщила американская компания. У «Норникеля» останется 5,1%, но опцион на этот пакет будет у банков-организаторов. Завершить SPO планируется 7 декабря 2010 г., сообщил «Норникель». Stillwater — единственный производитель палладия в США, основным потребителем его продукции являются американские автоконцерны. 56% его акций «Норникель» купил в 2003 г. за $100 млн и 877 000 тройских унций палладия (стоимостью $241 млн). Покупка должна была привести к стабилизации рынка палладия (в 2003 г. цены на этот металл опускались до $150 за унцию против около $1000 в 2001 г.), а также к налаживанию долгосрочных связей с американскими потребителями, объяснял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Однако за семь лет Stillwater лишь дважды показывала прибыль (см. график). При этом «Норникель» при покупке доли обязался практически не вмешиваться в управление компанией, говорил гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский. Цели сделки семилетней давности достигнуты. Цены на палладий стабилизировались, а «Норникель» успешно развил отношения с американскими потребителями, отмечает представитель российской компании. Американская «дочка» не вписывается в создаваемую «Норникелем» стратегию развития. Поэтому Stillwater было решено продать, о чем было объявлено еще весной этого года, продолжает он. Сколько «Норильский никель» хотел бы получить за компанию, он не говорит. Новость о предстоящем SPO обрушила капитализацию Stillwater на NYSE: в 20.15 МСК она снизилась на 6,3% до $1,84 млрд. Несмотря на это, доля «Норникеля» в американской компании стоит сейчас $934 млн, указывает аналитик ING Максим Матвеев. Дисконт к рыночной стоимости будет небольшим — не более 10%, ожидает он. Цены на палладий достаточно высоки — около $670-690 за тройскую унцию, перспективы компании неплохие, поэтому продажа может пройти вообще без дисконта  Stillwater Mining Company Производитель платиноидов Акционеры: Norimet Ltd. (структура «Норильского никеля») – 51,5%. Финансовые показатели (US GAAP, 2009 г.): выручка – $394,4 млн, чистый убыток – $9,2 млн. http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic |

| Sunday, December 5th, 2010 | |

| 12:00 pm | energyland.ru: Китайцы тормозят альтернативную энергетику Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) наряду с очевидными преимуществами имеют недостаток, связанный с непостоянством вырабатываемой электроэнергии (темное время суток, безветрие и т.п.). Но этот недостаток может быть успешно скомпенсирован в комбинированных энергоустановках, где наряду с ВИЭ используются топливные элементы и аккумуляторы. Темпы прироста потребления энергоресурсов в мире растут, прежде всего, из-за выхода на арену экономик Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Если в период 1991-2003 гг. мировое потребление энергоресурсов увеличилось на 20%, то за последние 5 лет (2005-2009 гг.) - почти на 12%. Поэтому развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поддерживается на государственном уровне с помощью программного финансирования и государственных субсидий в большинстве развитых стран. В частности, в 2007 г., Совет Европы поставил цель довести в странах ЕС уже к 2020 г. использование ВИЭ до уровня 20% от общего объема энергопотребления. Сегодня доля альтернативной энергетики составляет 2% мирового производства энергии. Инвестиции в альтернативные источники энергии в 1998 г. составили $10 млрд., в 2007 г. – уже $66 млрд., к 2020 г., по прогнозам экспертов, эта цифра достигнет $343 млрд., а к 2030 г. – 630 млрд. Например, мощность мировых ветроустановок (ВЭУ) к середине 2010 г. достигла 175 ГВт и приближается к 200 ГВт к концу 2010 г. Китай планирует инвестировать 440 млрд долл. на развитие ВИЭ. Согласно плану, мощности по производству ветровой энергии в стране должны достигнуть 100 ГВт к 2020 г. Китай заявил о планах получать к 2020 г. до 15% энергии в стране, используя ВИЭ. Со временем доля возобновляемых источников энергии в генерировании электроэнергии должна составить более 30%. В провинции Юньнань, сдана в 2010 г. в эксплуатацию первая очередь крупнейшей в Азии солнечной электростанции. Проектная мощность составляет 166 МВт. Общие инвестиции в сооружение электростанции достигнут 9 млрд. юаней, годовая выработка электроэнергии на ней составит 188 млн кВт/ч. Великобритании потребуется $200 млрд. инвестиций для развития альтернативных источников энергии. Власти собираются расширить число ВЭУ: до 2020 г. должны быть построены 3 тыс. ВЭУ в прибрежных водах и 4 тыс. ВЭУ на суше. Власти надеются, что к 2020 г. альтернативная энергетика сможет покрывать 15% потребностей Британии в электроэнергии, а к 2040 г. – 30%. Однако хватит ли человечеству ресурсов, чтобы построить все планируемые энергоустановки? Например, во всех этих установках используются редкоземельные металлы (РЗМ). В список этих элементов входят неодим, самарий, тербий, лантан, лютеций и др. Без них невозможно создание ВЭУ, а также iPad-ов, лазеров, гибридных автомобилей и многого другого. Для производства одного ветрогенератора мощностью 1,5 МВт нужно 350 кг РЗМ. (??? - iv_g) Так, неодим является ключевым магнитным компонентом мощных высокотемпературных Nd-Fe-B-магнитов, используемых в ветротурбинах. Диспрозий также является компонентом этих высокомощных постоянных магнитов, причем в данной сфере у этого металла нет альтернативного материала. В настоящее время основным производителем, а также экспортером РЗМ является Китай. В Поднебесной сосредоточена огромная часть запасов редкоземельных элементов: если общая сырьевая база в мире составляет примерно 100 млн. т, то на долю КНР приходится до 52 млн. т. Если учесть, что и себестоимость китайской продукции ниже, чем где бы то ни было в мире, то конкурировать с ней невозможно уже многие годы. Китай поставляет 92-94% мировых объемов РЗМ. Однако для реализации таких темпов роста ВЭУ в мире поставок РЗМ из Китая может просто не хватить. По прогнозу «Roskill Information Services», нехватка неодима к 2014 г. может составить, по меньшей мере, 4 тыс. т, а в худшем случае достичь 7 тыс. т. Уже сегодня наблюдается стремительный рост цен на неодим и диспрозий. Динамика цен на неодим  Ситуация усугубляется тем, что, вместо того, чтобы «озеленять» энергетику других стран, поставляя неодим, Китай в последние годы предпочел строить свою. «Для реализации этого проекта (планов Китая по ВЭУ) потребуется неодима больше, чем сейчас экспортирует Китай», - считает американский геолог Джеймс Бернелл. Чтобы обеспечить работу для миллионов людей, мигрирующих из деревень в города, Китай эффективно проводит политику развития своего внутреннего производства, в т.ч. и установок ВЭУ. В 2008 г. прошла информация, что Китай может приостановить экспорт неодима. В индустриальных странах Запада началась паника. В 2009 г. США и ЕС совместно с ВТО обвинили Китай в том, что его ограничения на экспорт РЗМ нарушают их интересы. Представители китайской стороны заявили, что ограничение на экспорт было сделано для предотвращения загрязнения окружающей среды в соответствии с правилами ВТО. Китай можно понять. Запасы РЗМ на китайских месторождениях уменьшились до тревожного, по мнению китайцев, уровня - с 88% от мировых запасов десять лет назад до 52% в 2008 г., в то время как экспорт увеличился почти в десять раз. В 2009 г. в адрес крупнейших иностранных компаний Пекином было направлено специальное послание относительно предстоящих изменений в национальной политике добычи и торговли на мировом рынке РЗМ. Сообщалось, что на ряд из них может быть наложен запрет на экспорт, в связи с необходимостью улучшить производственный процесс в целях сохранения окружающей среды. В 2010 г. прошло официальное сообщение, что до 30 июня 2011 г. правительство прекратит выдачу новых лицензий на геологоразведочные работы и добычу РЗМ, за исключением месторождений, которые финансируются правительством. По мнению «Chinese Society of Rare Earth», в 2011 г. в рамках плана по консолидации промышленности продолжится дальнейшее сокращение китайского экспорта РЗМ. Кроме того, в стране отмечается значительное сокращение числа лицензий на добычу редких земель; в настоящее время соответствующий показатель снизился до 100 (с 1000 еще два десятилетия назад). Динамика цен на диспрозий  Как отмечает независимый консультант и эксперт рынка редких земель Дж. Лифтон (США), Китай после резкого повышения добычи в 90-е годы в настоящее время замедляет добычу редкоземельного сырья с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность его производства. Он заметил, что внутреннему рынку страны понадобятся весьма крупные объемы РЗМ, если КНР рассчитывает построить достаточное количество ВЭУ для реализации планов по развитию альтернативной энергетики. Может ли Россия стать «кладовой химических элементов»? Запасы РЗМ учтены в рудах 14 месторождений, из которых преобладающая часть (60,2%) заключена в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова, принадлежащих «Фосагро», при переработке которых РЗМ сегодня не извлекаются. Остальные запасы приурочены к лопаритовым рудам Ловозерского месторождения (14,2% общероссийских запасов), редкоземельно-апатитовым рудам Селигдарского месторождения в Республике Саха-Якутия (22,8%) и как попутные компоненты - к редкометальным рудам Улуг-Танзекского и нефтеносным песчаникам Ярегского месторождений. В 2010 г. началась разработка крупнейшего в стране и одного из самых больших в мире месторождений редкоземельных металлов - Чуктуконского. Ресурсы Чуктуконского месторождения, расположенного в Богучанском районе Красноярского края, оцениваются в 163 млн т ниобий-редкоземельных руд. Инвестиции в проект должны составить 120 млрд. руб. Среднее содержание полезных компонентов: железо - 30%, оксид марганца - 4,74%, оксид ниобия - 1%, оксиды других редкоземельных металлов - 4,2%. Проект «Освоение производства редкоземельных концентратов на сырьевой базе Чуктуконского месторождения» подготовленный ООО «Красгеоресурс», предусматривает возведение на месторождении горно-металлургического комбината с производительностью 1 млн т руды в год. Единственным действующим источником сырья в настоящее время являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения, которые содержат около 1% оксидов. Получаемые лопаритовые концентраты содержат 30-31% оксидов РЗМ, представленных в основном цериевой группой. Объем производства лопаритового концентрата компанией «Севредмет» (бывший «Ловозерский ГОК») составляет 8500 т/год и лимитируется производственной мощностью Соликамского магниевого комбината (СМЗ). В последние годы СМЗ выпускал редкоземельную продукцию в объеме 3 тыс. т в год. Перспективная потребность России и Европы в РЗМ может быть удовлетворена за счет ввода Томторского месторождения (участок Буранный) в Республике Саха-Якутия. Уникальные руды участка содержат в среднем 9-12% оксидов редкоземельных металлов, т.е. представляют собой природный концентрат РЗМ. http://energyland.ru/analitic-show-6100 |

| 10:00 am | vedomosti.ru: обзоры отраслей Ведомости Компании http://www.vedomosti.ru/companies/ Горнодобывающие http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/s Нефть и газ http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/s Металлургия http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/s Энергетика http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/s |

| Thursday, December 2nd, 2010 | |

| 11:15 am | Никель (29.06.2007) За последние несколько лет металлурги разных стран мира успели забыть, как выглядит стабильный рынок и что такое логика его развития. Стремительный взлет цен на сталь в начале 2004 г. при падении стоимости цветных металлов позволил расправить крылья отечественной черной металлургии. Зато когда через год картина стала обратной, производители сталей с составом сложнее, чем у Ст3, судорожно начали «скрести по сусекам», ища залежи лигатур времен Советского Союза. Те же, кто были счастливыми владельцами любых производств, выпускающих первичный никель, медь или алюминий, внезапно обнаружили, что можно смело забыть такие понятия, как маркетинг, недостаток средств, малая эффективность производства, конкуренция, а заодно – и что такое внутренний рынок. Европа, США и Китай были готовы сейчас потреблять российский цветной металл (или лом) практически в любых количествах… На неплохое состояние дел в российской промышленности косвенно указывает и индекс РТС, который в 2006 г. от уровня 1200 добрался до 1800 пунктов, а в текущем году периодически «приглядывается» к отметке в 2000 пунктов. Вклад российских металлургов в эту переоценку российских активов – едва ли не решающий. Казалось бы, что мировая индустрия также далека от кризиса. К примеру, американский фондовый индекс Dow Jones Industries (DJI) в прошлом году практически не опускался ниже 11000, а в июне 2007 г. превысил 13500 пунктов. Но сравните эту динамику фондового рынка с российской… Однако, что касается цветной металлургии, можно смело говорить не просто о хорошем, а об ее великолепном самочувствии. Среди производителей биржевых металлов в последние годы лучше всего себя чувствуют медные и никелевые предприятия, обладающие собственной рудной базой. Среди них – наш «Норильский никель». Именно этой известной компании и посвящена наша статья. Начнем с «плохого». С того, что в 2006 г. ГМК «Норильский никель» в одночасье лишился позиции крупнейшего мирового производителя никеля. Его спор за первенство с канадской Inco при практически равных объемах производства – по 250 тыс. т никеля в год у обоих – завершил бразильский горнорудный гигант CVRD, купивший канадскую компанию. «Норникель» от утраты лидерства по никелю фактически ничего не потерял. Во-первых, его производство диверсифицировано по целой группе металлов (никель, медь, палладий, платина, кобальт и т. д.). Во-вторых, их рост цен (т. е. рост цен на продукцию «Норникеля») в 2006–2007 гг. в разы перекрыл все прогнозы. Но успешность бизнеса любой компании легко анализируется только в сравнении, сколь сложным оно ни является. Канадскую Inco, растворившуюся в недрах горнорудного колосса CVRD, сравнить с «Норникелем», безусловно, необходимо. Даже невзирая на то, что никель дает менее 5% реализации продукции CVRD. Аналогичные сложности возникают при сравнении с крупнейшим горнорудным холдингом мира – BHP Billiton.  Другие возможные пары никелевых компаний для сравнения – российский «Уфалейникель» или «Южуралникель» и, например, канадский Falconbridge – еще более сложны. Информация о результатах деятельности российских предприятий крайне скудна, выпуск никеля мал, а торги их акциями фактически отсутствуют. Более того – канадский объект для сравнения утрачен: с середины 2006 г. Falconbridge куплен Xstrata. http://www.metaltorg.ru/analytics/c |

| Friday, November 26th, 2010 | |

| 12:00 pm | Эксперт: металлы платиновой группы (13 ноя 2006) России повезло. Приблизительно четверть запасов весьма дорогих и стратегически важных металлов платиновой группы находится в нашей стране. Правда, по этому параметру мы лишь слабое подобие Южно-Африканской Республики, которой принадлежат три четверти этих металлов. Однако у нас есть уникальное преимущество — производство платиноидов консолидировано в руках одного-единственного игрока, весьма амбициозного «Норильского никеля». Как выясняется именно сейчас, у российской компании появился шанс это преимущество реализовать и заметно усилить свое влияние в данном сегменте бизнеса. Если повезет, россияне могут закрепиться в роли безоговорочного лидера рынка платиноидов… Сливки металлургического сообщества К металлам платиновой группы (МПГ) относятся платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий. Почти 90% объема производства и мировой торговли в весовом и стоимостном выражении разделено между первыми двумя металлами, остальные продаются в небольших количествах (см. таблицу 1 и таблицу 2). При этом 95% запасов и 90% производства МПГ сосредоточены всего лишь в двух крупных месторождениях — Бушвельдском комплексе, находящемся на территории Южно-Африканской Республики, и расположенном в России Норильском рудном районе. Поэтому заметных игроков на рынке платиноидов можно пересчитать по пальцам одной руки: четыре крупнейших компании контролируют более 80% мирового производства платины и 85% — палладия (см. график 1). В рудах Бушвельда преобладает платина, содержание которой примерно втрое выше, чем палладия, в то время как в Норильске наблюдается обратное соотношение. Соответственно, ЮАР является крупнейшим мировым производителем платины, а Россия — палладия. Впрочем, эти страны могут значительно нарастить производство — разведанных запасов платиноидов у них хватит более чем на сто лет, а с учетом доразведки — и того больше. Хотя запасы и добыча на Бушвельдском комплексе в два-три раза больше, чем в Норильском рудном районе, россияне имеют на рынке платиноидов важное преимущество. В то время как в ЮАР МПГ производит около десятка компаний, у нас добыча почти целиком сосредоточена в рамках одного-единственного «Норильского никеля». После покупки в 2002 году контрольного пакета акций американского производителя Stillwater Mining «Норникель» контролирует около 15% мирового производства платины и 55% производства палладия и вместе с крупнейшим конкурентом — транснациональной Anglo American — является безусловным лидером отрасли по объемам производства (см. график 1). С самими платиноидам, в отличие от других благородных металлов — золота и серебра, известных с глубокой древности, человечество познакомилось сравнительно недавно, в ХVIII–XIX веке. С тех пор платиноиды оставались «сливками» металлургического сообщества: маленькие объемы и сопоставимая с золотом или даже большая себестоимость добычи исключали их масштабное использование в индустриальном производстве, так что они находили лишь очень ограниченное применение. Уникальные свойства платиноидов оказались востребованы для производства дорогих высокотехнологичных изделий лишь в последние десятилетия. Этот спрос и обеспечил стремительный рост потребления платины и палладия, которое за последние 55 лет увеличилось в 25 раз (см. график 2). С середины 1970-х годов главной сферой применения платины, а затем и палладия стала автомобильная промышленность (см. график 3): МПГ сделались ключевым материалом для производства автокатализаторов, предназначенных для снижения токсичности выхлопов транспортных средств. У нашей страны был отличный шанс продвинуть палладий на место главного действующего вещества этих устройств. Его использование было экономически эффективно, поскольку палладий стоил в разы дешевле своего конкурента — платины. К тому же он являлся заменителем самого дорогого платиноида — родия (см. таблицу 2), который оказался востребован в начале 90-х с введением нового экологического законодательства: экологи ограничили выбросы автотранспортом окислов азота, а катализаторы на основе платины нейтрализовать эти выбросы не могли. Несмотря на все достоинства палладия, до последнего десятилетия этот металл занимал подчиненное по отношению к платине положение в спросе и ценообразовании — цены на палладий точно следовали за стоимостью платины, оставаясь в два-четыре раза ниже (см. график 4). В качестве действующего вещества автокатализаторов использовалась платина, а вот палладий либо вообще не применяли, либо использовали в качестве добавки к платине (в соотношении 1:3–1:4). Такая — нелогичная и неприятная для нашей страны — ситуация объяснялась, как сказали бы в советские времена, алчностью мирового капитализма. Дело в том, что основные производители автокатализаторов, британская Johnson Matthey и американская Engelhard, были тесно связаны с холдингом Anglo American, контролировавшим добычу платины в ЮАР. Более дорогая платина обеспечивала связке компаний большую прибыль, вот они и тормозили развитие менее дорогих автокатализаторов на основе палладия. Но в середине 90-х за разработку новых типов катализаторов взялись неудовлетворенные таким положением дел автомобильные компании. В 1988 году Ford Motor выпустила первые бесплатиновые автокатализаторы на основе палладия, которые спустя несколько лет получили широкое распространение и составили серьезную конкуренцию своим предшественникам. Если в 1995 году для производства автокатализаторов было использовано примерно равное количество платины и палладия, то уже в 1999-м палладия было закуплено в несколько раз больше, чем платины (см. график 5). Тогда палладий явно выигрывал конкурентную борьбу у платины. В этот исторический момент у «Норильского никеля» появилась возможность наконец-то использовать свое лидирующее положение в производстве палладия — увеличить предложение металла, путем контроля над сбытом закрепить цены на него на более высоком (по отношению к стоимости платины и показателям предыдущих лет) уровне. Тогда бы роль палладия на рынке платиноидов и его значимость для ключевых потребителей МПГ возросли, и попранная хитрыми иностранцами историческая справедливость была бы восстановлена. Этого, однако, не случилось. Сыграли свою роль экономико-технологические особенности работы рынков платины и палладия. Упустили шанс Месторождения Бушвельда разрабатываются исключительно ради платиноидов и в первую очередь их компонента — платины, хотя попутно добываются и другие металлы — никель, медь, золото, но их значение в структуре выручки несущественно (см. график 6). Благодаря этому южноафриканские компании в состоянии оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка платины, изменяя объемы производства. Иными словами, предложение платины достаточно эластично, благодаря чему ситуация на этом рынке предсказуема, а колебания цен на платину сравнительно невелики. Если не учитывать вызванный действиями спекулянтов ценовой скачок в 80-х годах, то стоимость платины последние полвека колебалась сравнительно слабо — в пределах 500–1000 долларов в ценах 2005 года (см. график 4). Главный источник палладия, Норильский рудный район, разрабатывается в первую очередь ради обычных цветных металлов — никеля и меди, выручка от продаж которых значительно превышает стоимость реализованных МПГ (см. график 6). В итоге получается, что 90% мировой добычи палладия осуществляется попутно (в России — с никелем и медью, в ЮАР — с платиной), так что предложение палладия малоэластично по цене. Ситуацию усугубляет неэффективное государственное регулирование экспорта платиноидов из России: сейчас производители могут экспортировать МПГ только по квотам и только через ГУП «Алмазювелирэкспорт», а несколько лет назад они даже не имели права самостоятельно искать за рубежом покупателей. Эти обстоятельства фактически лишали (и лишают) «Норникель» возможности влиять на объемы рыночной торговли и ценообразование на рынке палладия, что и предрешило исход борьбы за сегмент автокатализаторов. Как развивалась ситуация на рынке палладия, теперь представить несложно. Резкое увеличение спроса на металл со стороны автомобильной промышленности не привело к адекватному расширению предложения. Это быстро вылилось в острый дефицит палладия и значительный рост цен на него: в начале 2000 года стоимость палладия впервые за 80 лет оказалась выше, чем платины, а в 2001 году цена металла достигла своего исторического максимума (в текущих ценах) и вдвое превзошла стоимость металла-конкурента (см. график 2). Автомобильные компании были вынуждены вновь вернуться к платиновым катализаторам и сократить применение резко подорожавшего металла. К 2002 году закупки «ненадежного» палладия сократились почти вдвое по сравнению с пиковым 1999-м и в дальнейшем, несмотря на многократное падение стоимости, так и не вернулись к прежним уровням. Свой шанс занять доминирующее положение в сегменте автокатализаторов палладий, а значит и Россия, упустили. Казалось бы, раз уж такова специфика добычи палладия, деваться России некуда — нужно забыть о светлом будущем и вернуться в тень заправляющих рынком транснациональных компаний. Однако в последние несколько лет у «Норильского никеля» появился еще один шанс реализовать свои конкурентные преимущества и резко усилить роль на рынке МПГ. На руку нам оказалась приватизация в ЮАР. Приватизация по-африкански В последние годы у транснациональных майнинговых компаний, которые занимаются добычей платиноидов в Южной Африке, возникли серьезные проблемы — они стали терять контроль над своим бизнесом. В ЮАР начался масштабный передел собственности (сравнимый с российской приватизацией начала 90-х), жизнь иностранных предприятий заметно осложнилась. До 1994 года, то есть во времена апартеида, находящаяся в международной изоляции страна нуждалась в иностранных транснациональных компаниях, по каналам которых было безопасно проводить внешнеэкономические операции. Но после прихода к власти черного большинства такая необходимость отпала, а одним из ключевых элементов нового политического курса стала экономическая реабилитации негритянского населения. Она осуществляется за счет перераспределения собственности в рамках политики BEE (Black Economic Empowerment — «Экономические полномочия чернокожих»), направленной на расширение участия чернокожих африканцев «в собственности, управлении и контроле экономических субъектов» в качестве компенсации за «исторически понесенный ущерб». Сейчас законодательно закреплены планы увеличения доли чернокожих африканцев в руководстве компаний до 40% к 2014 году. Повышены требования к заработной плате, медицинскому страхованию и социальному обеспечению рабочих, значительно увеличиваются налоги. Вступивший в силу с 1 мая 2004 года закон о развитии минеральных и сырьевых ресурсов ликвидировал существовавшую в ЮАР частную собственность на недра. Все месторождения стали госсобственностью, а бывшие владельцы в течение года должны были подать заявку на регистрацию права их разработки. Все неразрабатываемые месторождения безвозмездно отошли в распоряжение государства для последующего перераспределения среди компаний, осуществляющих экономические полномочия чернокожих (ВЕЕ-компаний). Законодательно установлено, что за 2004–2009 годы не менее 15% активов компаний горной промышленности перейдет в собственность чернокожих африканцев, а к 2014 году в их распоряжении должно оказаться не менее 26% активов. Впрочем, четвертью активов дело, скорее всего, не ограничится. С одной стороны, на правительство ЮАР будет усиливаться давление со стороны чернокожего населения, ведь пока практически все активы оказываются в распоряжении племенных верхушек (по некоторым оценкам, 60% собственности получили всего два «черных» олигарха). С другой стороны, растущий слой чернокожей буржуазии, тесно связанной с политическим руководством и племенными властями, наверняка потребует продолжить «перераспределение». За примером далеко ходить не надо — в соседней Зимбабве планируется изъять у иностранных компаний не менее 51% акций всех рудников. Правительство ЮАР будет стремиться создавать в горной промышленности предприятия, которые бы контролировались властной чернокожей верхушкой. Пока полной реализации идеи препятствует недостаток квалифицированных кадров среди африканцев, но в обозримом будущем необходимые специалисты будут подготовлены. Большая игра только начинается В чем же тут польза для России? Чехарда с вытеснением высокоэффективного иностранного капитала и управляющих может привести к ослаблению, по крайней мере временному, наших южноафриканских конкурентов. Но это не главное. Транснациональные компании, работающие в ЮАР, прекрасно понимают опасность и постепенно сворачивают свою деятельность, распродавая активы. Сразу после прихода к власти Африканского национального конгресса Anglo American провела коренную реструктуризацию активов в ЮАР, передав все предприятия, не связанные с горной промышленностью, представителям чернокожего населения. По мере реализации политики ВЕЕ компания стала избавляться уже и от майнинговых активов. В капитале нарождающихся ВЕЕ-компаний разрешено участвовать (до 49% акций) иностранным инвесторам, каковыми с большой долей вероятности могут оказаться россияне. Крупные отечественные металлургические предприятия сейчас нацелены на зарубежную экспансию, в состоянии оперировать многомиллиардными суммами, жаждут зарубежных активов и готовы довольствоваться неконтрольными пакетами. Для BEE-компаний они интересны не только как инвесторы, но и как доноры технологий, квалифицированных кадров. Наконец, у СССР, а теперь и у России давние и очень теплые отношения с нынешним политическим руководством ЮАР, которое в годы апартеида поддерживалось и финансировалось из Москвы. Местные властные элиты могут дать российским инвесторам «зеленую улицу» в обмен на необходимую им политическую и экономическую поддержку. Любопытно, что ЮАР недавно оказалась первой страной неарабской Африки, которую посетил российский президент Владимир Путин, и именно тема инвестиций, судя по всему, была главной в беседе с южноафриканским президентом Табо Мбеки (см. статью «Путин в Африке», «Эксперт» №33 за этот год). Anglo American уже продала долю в крупнейшем производителе ванадия — Highveld Steel, которая досталась нашей «Евраз Груп», а доля золотодобывающей Gold Fields — «Норникелю». Платиновый актив Anglo American — Anglo Platinum пока не продается, но к 2010 году 30% акций будет принадлежать ВЕЕ-компаниям, в капитале которых могут участвовать иностранные, в том числе российские, инвесторы. Появились слухи о возможной продаже двух других местных компаний — Lonmin Platinum и Impala Platinum, также добывающих платиноиды и пока принадлежащих иностранным ТНК. Судя по всему, рынок МПГ утрачивает приоритетное значение и для упомянутой Anglo American. Тесно связанная с ней компания Engelhard, основной дистрибутор платиноидов на рынке США, в июне 2006 года перешла под контроль немецкого концерна BASF. Аффилированный с компанией банк NM Rothschild & Sons покинул рынок драгоценных металлов, его место в комиссии Лондонского фиксинга (процедура установления цен на драгметаллы в ходе консультаций представителей нескольких крупнейших банков с продавцами и покупателями) выкупил Barclays Capital Bank. Вероятно, при падении цен на МПГ Anglo American может полностью избавиться и от своих предприятий, добывающих платиноиды. Впрочем, в случае потенциального торга за эти активы между «Норникелем» и Anglo American ситуация может оказаться сложнее обычной продажи. Последняя постарается компенсировать утрату позиций в горной отрасли ЮАР приобретением майнинговых активов аналогичного профиля в других регионах. При этом она уже давно проявляет огромный интерес к расширению своего присутствия в России — в первую очередь на рынке платиноидов. В середине 90-х компания пыталась прикупить долю в самом «Норникеле», но неудачно; ей пришлось ограничиться разведкой месторождений платиноидов на Кольском полуострове и Урале. Возможно, в будущем Anglo American каким-то образом попытается провести своеобразную рокировку — закрепиться в России, организовав серию сделок с участием «Норникеля». Ей могут быть интересны алмазные и платиновые активы, «Норникелю» кроме упомянутых южноафриканских производств — никелевые активы Anglo American, доступ к системе дистрибуции МПГ, производству автокатализаторов и к НИОКР по применению платиноидов. Как бы то ни было, в ближайшей перспективе в горной промышленности ЮАР и на мировом рынке в целом сформируются три противоборствующие стороны: старые транснациональные компании (в первую очередь Anglo American), ВЕЕ-компании ЮАР и «Норильский никель». Это даст возможность создания самых разных союзов и комбинаций, в которых именно российская компания будет обладать свободой маневра, пока две другие силы находятся в скрытом противоборстве. Можно будет в союзе с ВЕЕ-компаниями ЮАР попытаться вытеснить с мирового рынка платиноидов его прежних хозяев — транснациональные компании. Можно будет попробовать вместе с Anglo American «поставить на колени» платинодобывающие ВЕЕ-компании ЮАР, сократив спрос и обвалив цены на платину за счет замены ее палладием. Но, скорее всего, «Норникель» на столь радикальные варианты не пойдет, а попытается сыграть на противоречиях старых и новых владельцев платиновых месторождений Южной Африки и, используя их слабые стороны, добьется максимально выгодных условий размена или приобретения интересных активов. Таким образом, компания усилит свою роль в мировом производстве МПГ, из чего сможет извлечь стратегические выгоды. Участие в управлении зарубежными активами даст «Норникелю» возможность за их счет маневрировать объемами производства и таким образом облегчит решение главной задачи — обеспечения стабильных цен и высокого спроса на палладий, недопущение его дефицита. Это особенно актуально сейчас, когда «Норникель» вместе с другими компаниями активно занимается научными разработками, которые позволят расширить сферу использования палладия (самые перспективные из них — разработка палладиевых автокатализаторов для дизельных двигателей и топливных элементов для водородной энергетики). С 2003 года компания финансирует программу разработки палладиевых топливных элементов стоимостью 120 млн долларов. Весной 2006 года СП Smart Hydrogen, созданное на паритетной основе ГМК «Норильский никель» и ХК «Интеррос», приобрело 35% акций американской компании Plug Power, одного из лидеров по разработке топливных элементов. Правда, есть тут одно «но», о котором забывать никак нельзя. Прежде чем входить на южноафриканский рынок, нашим компаниям стоит тщательно проанализировать политическую ситуацию, сопоставив возможные выгоды с потенциальными рисками. И не забывать уроки африканской истории: чернокожие правительства не склонны задерживаться у власти, зато весьма склонны менять свой политический курс. http://www.expert.ru/2006/11/13/vmesto_ |

| Thursday, November 25th, 2010 | |

| 11:25 am | |

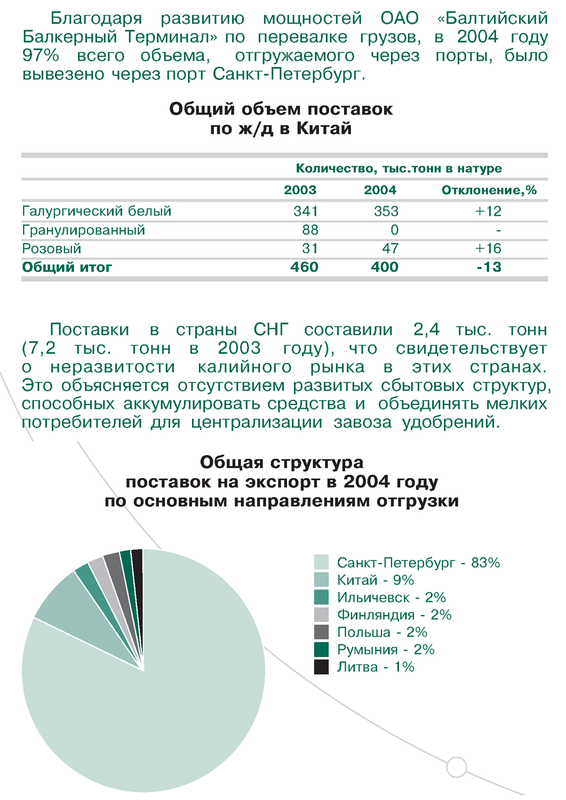

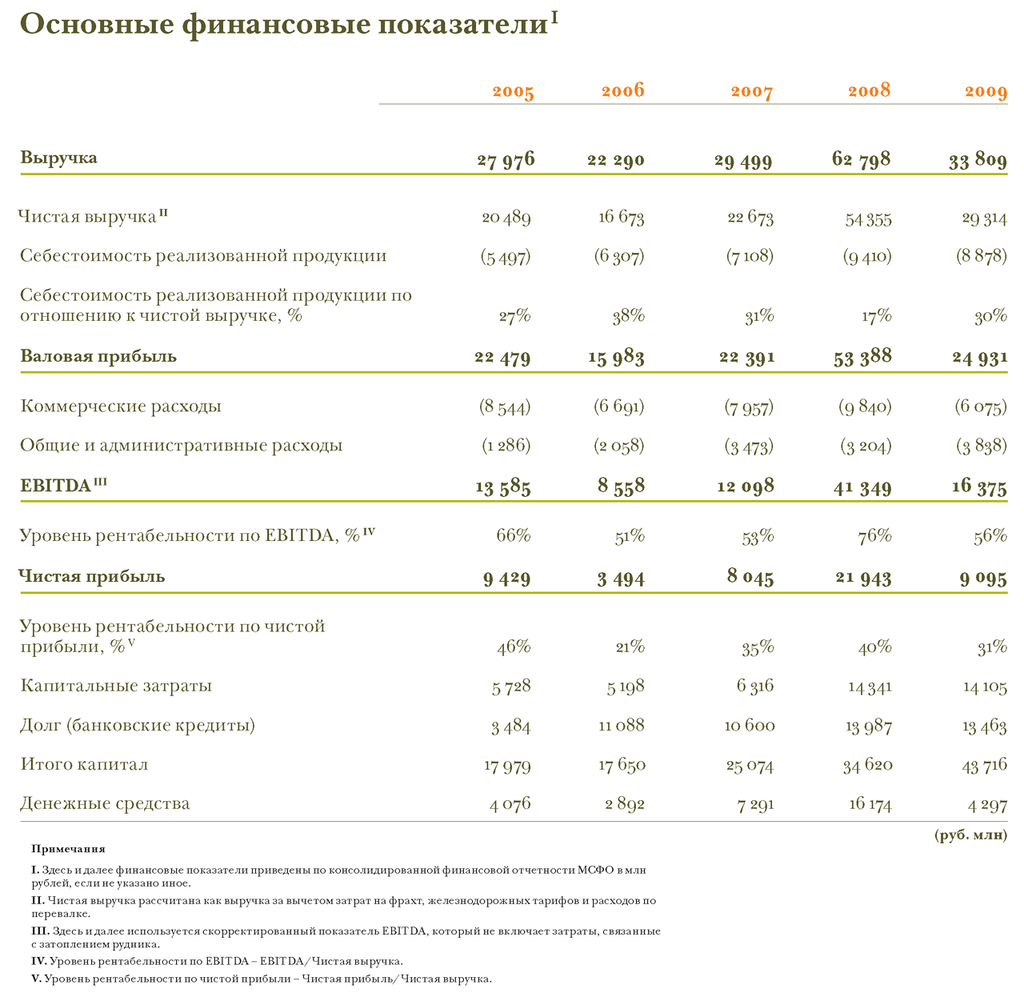

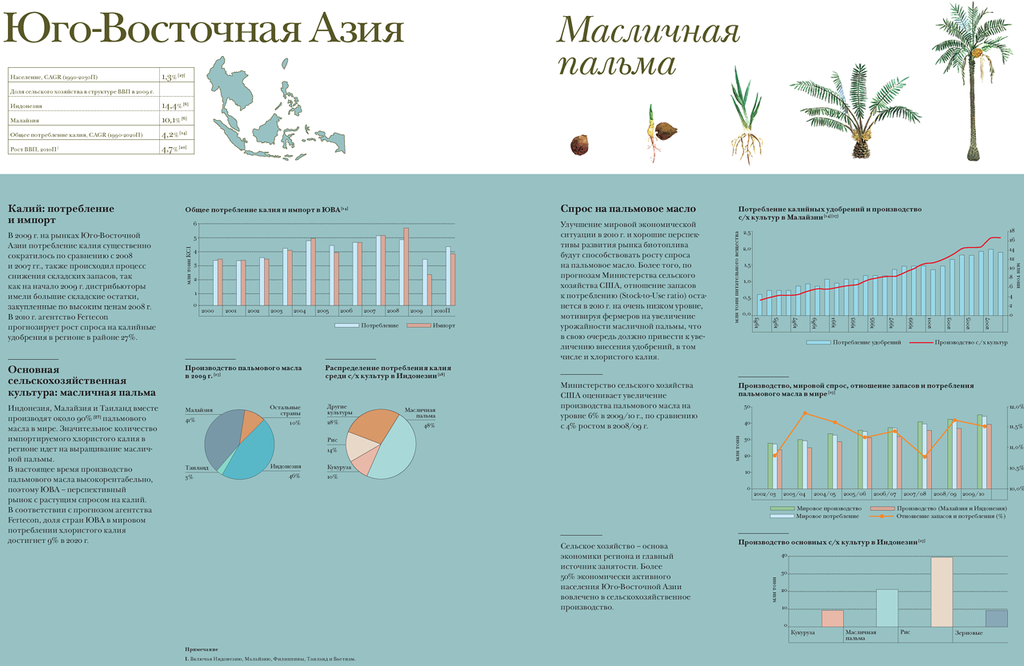

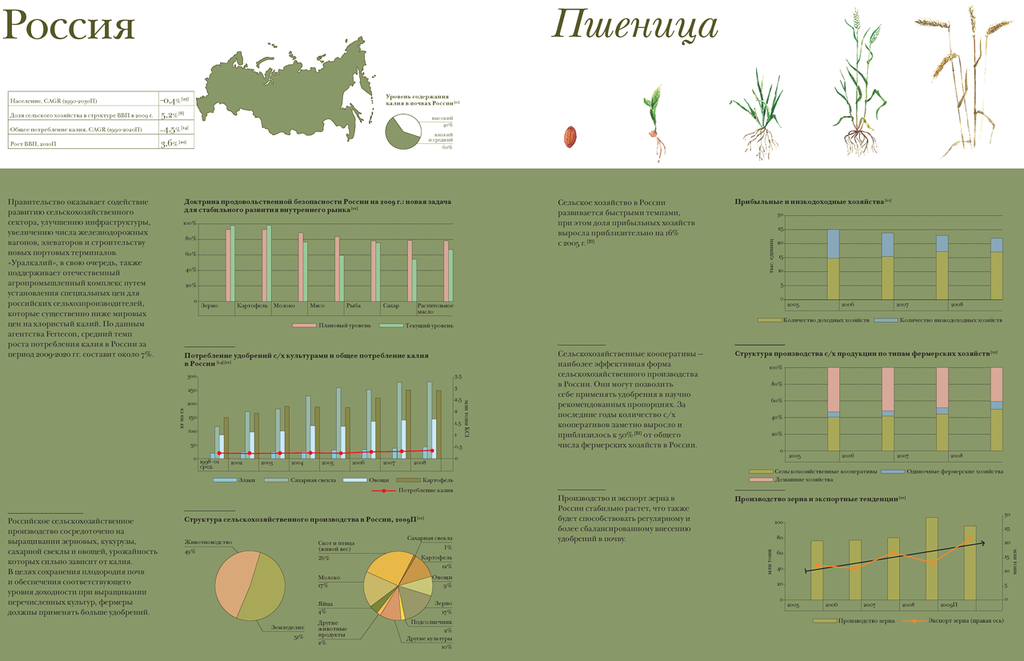

| 11:20 am | Уралкалий: годовой отчет 2009, финансы, сельское хозяйство Финансы        Сельское хозяйство   ( 4812×3222 )            ( полноразмерные ) http://www.uralkali.com/investors/finan http://www.uralkali.com/upload/iblock/9 |

| 11:15 am | Уралкалий: годовой отчет 2009, производство, торговля Ключевая информация об «Уралкалии» Компания основана в 1930 году, приватизирована в 1992 году • Ведущий мировой производитель калийных удобрений с долей рынка около 8,5% в 2009 году • Ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы • Производственные мощности расположены в г. Березниках (Пермский край) на территории месторождения Верхнекамское, которое занимает второе место в мире по запасам руды • Компания имеет представительства в Москве, Перми и Минске • Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на биржевых площадках РТС, ММВБ и LSE • Реализует экспортную продукцию через «Белорусскую калийную компанию» (БКК) – мирового лидера на рынке экспорта калия Основные активы ОАО «Уралкалий» является вертикально-интегрированной компанией и контролирует всю производственно-сбытовую цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. Активы Компании включают: • 2 рудника; • 5 обогатительных фабрик, 4 из которых производят калийные удобрения и 1 – обогащенный карналлит; • Лицензию на разработку нового участка Верхнекамского месторождения — Усть-Яйвинского; • 100% акций ОАО «Балтийский балкерный терминал» (ББТ); • 50% акций ЗАО «Белорусской калийной компании» (БКК) – мирового лидера по продаже калийных удобрений с долей около 30% экспортного рынка; • 100% акций «Уралкалий-Трейдинг СА» – компании-трейдера, через которую осуществляется часть поставок «Уралкалия»; • Собственный парк железнодорожных вагонов – более 4600 специализированных минераловозов; • Собственные складские мощности в Березниках и Санкт-Петербурге общей мощностью 540 тыс. тонн. Производственный комплекс Компания производит два основных вида калийных удобрений – стандартный и гранулированный хлористый калий. Производственный комплекс компании «Уралкалий» расположен на Урале, в городе Березниках Пермского края. Компания разрабатывает Дурыманский и Быгельско-Троицкий участки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. На этих участках работают два рудника и пять обогатительных фабрик мощностью 5,5 млн тонн хлористого калия. Производственные мощности планируется увеличить до 7 млн тонн в 2012 году. «Уралкалий» также владеет лицензией на разработку Усть-Яйвинского участка, на котором планируется ввести в эксплуатацию новый рудник в 2018 году ( Read more... )       ( 5268×2598 )         ( Read more... )     http://www.uralkali.com/investors/finan http://www.uralkali.com/upload/iblock/9 |