[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 8 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Monday, January 17th, 2011 | |

| 5:15 pm | «Дело Сталина» (социально-экономическая политика конца 40-х - начала 50-х) http://afanarizm.livejournal.com/242300.h http://afanarizm.livejournal.com/242679.h http://afanarizm.livejournal.com/242830.h http://afanarizm.livejournal.com/243142.h «Последний сталинский голод»: сельхоз в 5-ю пятилетку 1951-55 http://afanarizm.livejournal.com/239150.h http://afanarizm.livejournal.com/239414.h http://afanarizm.livejournal.com/239622.h http://afanarizm.livejournal.com/239916.h «Решением партии и правительства...»: 1950-е годы http://afanarizm.livejournal.com/237672.h http://afanarizm.livejournal.com/237952.h «Голод» в Российской Империи (1890-1910-е гг.) http://afanarizm.livejournal.com/174207.h http://afanarizm.livejournal.com/174568.h http://afanarizm.livejournal.com/174744.h http://afanarizm.livejournal.com/174909.h |

| Thursday, November 25th, 2010 | |

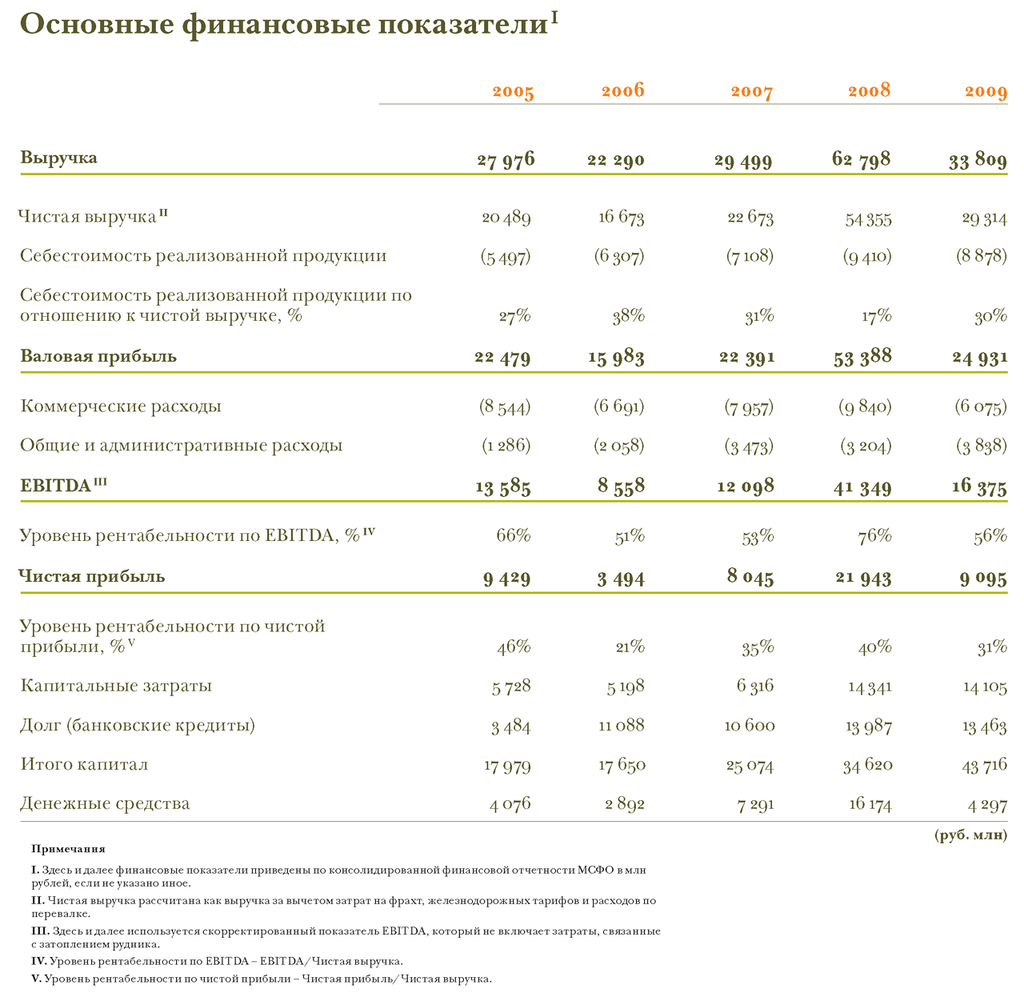

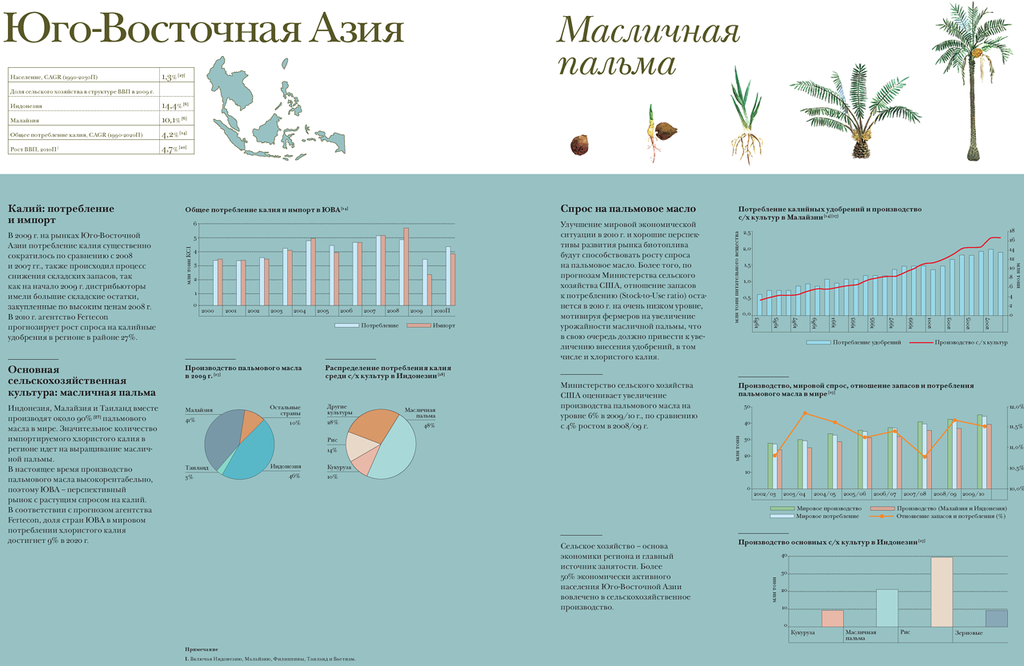

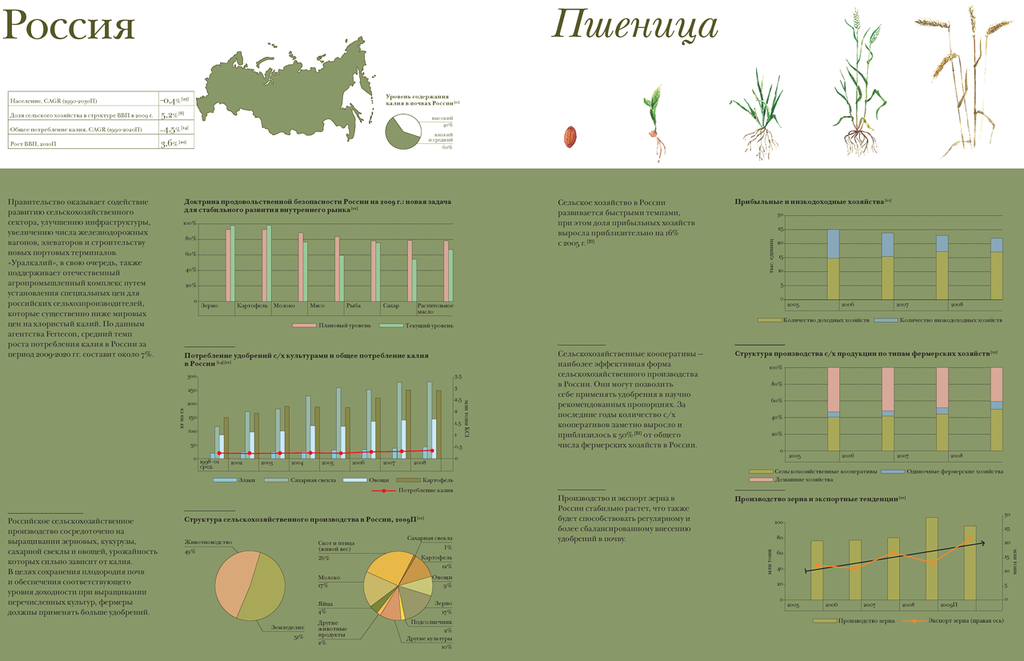

| 11:20 am | Уралкалий: годовой отчет 2009, финансы, сельское хозяйство Финансы        Сельское хозяйство   ( 4812×3222 )            ( полноразмерные ) http://www.uralkali.com/investors/finan http://www.uralkali.com/upload/iblock/9 |

| Sunday, August 15th, 2010 | |

| 2:20 pm | Сельскохозяйственная статистика СССР Сельскохозяйственное производство СССР в 1920-1925 гг. по статистическим источникам сканы http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi Положение об едином сельскозяйственном налоге http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi Другая сельхоз статистика http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi Численнность и зарплата рабочих и служащих по отрасялям 1928-1931 http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi Среднемесячная зарплата 1927-1931 http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi http://fotki.yandex.ru/users/leon-maksi И снова о зарплатах в Сталинском СССР http://poltora-bobra.livejournal.com/12 http://ihistorian.livejournal.com/121900.h |

| Wednesday, August 11th, 2010 | |

| 9:24 pm | Сельское хозяйство Россия Сельская Россия: пространственное сжатие и социальная поляризация http://www.polit.ru/lectures/2010/0 Производство зерновых в России http://www.marketing.spb.ru/mr/food/cer Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07 http://www.4p.ru/main/research/1450 Информационный блог АПК Ростовской области http://r61-agro.blogspot.com/ - - - - - - - - - - Несколько слов о нашем решении по временному запрету экспорта зерновых с территории Российской Федерации. Это решение не от хорошей жизни было принято, как вы понимаете. Страна - Российская Федерация - потребляет примерно 77-78 млн т зерна в год. В этом году нам потребуется в связи с событиями, связанными с засухой, около 78 млн т. По последним прогнозам Минсельхоза, урожай будет значительно скромнее, чем мы предполагали в начале года. Это будет 65, а может быть, даже и 60 млн т. Что это означает? Это означает, что мы полностью закрываем, несмотря на такой урожай, свои внутренние потребности. За счёт чего? Даже если возьмём скромный сценарий - 60 млн т. У нас есть 9,5 млн т в запасе, в интервенционном фонде, и плюс 21 млн т - переходящий остаток прошлого года. То есть у нас 90 млн тонн, а нужно для внутреннего потребления 78. Но вопрос заключается в том, с чем страна останется на следующий, 2011 год? Мы не знаем, какой будет урожай, и какой у нас будет переходящий остаток 2011 года. Повторяю, в этом году он 21 млн, это очень приличный переходящий остаток. http://www.premier.gov.ru/events/news/1 - - - - - - - - - - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_P/SEL Мониторинг рынков http://www.mcx.ru/navigation/page/s - - - - - - - - - - Украина Украинские власти и представители бизнеса блокируют экспорт зерновых из Украины. Как следует из внутренней переписки Гостаможни и ее региональных подразделений, экспортировать зерновые из страны хотя и не запрещено, но практически невозможно. Между тем, как стало известно Ъ, в свободном вывозе пшеницы из страны сейчас не заинтересованы и сами участники рынка. http://kommersant.ua/doc.html?docId=148 |

| Friday, August 6th, 2010 | |

| 1:35 pm | Россия: Сельское хозяйство, «Эксперт» №22 (611)/2 июня 2008 «Эксперт» №22 (611)/2 июня 2008 http://www.expert.ru/printissues/ex Г1  Г2  Г3  Г4  Г5  Г6  Г7  Г8  Г9  Г10  Г12          |

| 1:00 pm | Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье населения России" Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье населения России". http://biology.krc.karelia.ru/misc/a Последнее обновление: 28.04.98 |

| 12:24 pm | Засуха 2010 Автор Сергей Кара-Мурза 04.08.2010 г. ( Read more... ) В 2010 г. лето принесло нам природное бедствие – жару и засуху. Это – тяжелое испытание, оно регулярно, примерно каждые 25 лет, посещает Россию. Но экзамен ставят не природе, а обществу: как оно готовится к этому бедствию и как на него отвечает. ( Read more... ) Главный тезис этого текста заключается в том, что нынешнюю жару и засуху надо принять как бедствие, посланное нам свыше во спасение. Как сигнал, предупреждающий о нашей обязанности задуматься о собственных мыслях и делах последних тридцати лет – нас как народа, общества и государства. Все мы в этом бедствии повязаны. А суть тезиса сводится к тому, что примерно пять поколений нашего народа, жившие при советском строе и видевшие мир через «советские очки», выстроили для России национальную систему защиты от засухи. Это строительство было великим делом, ради которого все те поколения отказывались от большой доли личного потребления. Они создали большую техническую и социальную систему, соответствующую природным и ресурсным условиям России, и эта система была эффективной. Но в последние тридцать лет поколения, которые стали господствовать на общественной арене России, эту систему осмеяли, оклеветали – и разрушили. Это прошло почти незаметно, потому что было поистине общим делом: кто-то уничтожал, кто-то этому аплодировал, остальные наблюдали апатично. И вот, когда это дело практически завершено, в Россию приходит жара и засуха. И оказывается, что систему защиты, которую наши нынешние поколения получили в наследство, оклеветали и уничтожили, ничем не заменили. Ничего лучшего или примерно такого же не построили! Такие вещи даром не проходят. Надо пережить беду как наказание, совместно обсудить корни наших ошибочных установок – и начать восстановление или новое строительство. Другого разумного способа не видно. Упорядочим факты. Разум, опыт и наука уже в ХIХ веке определили, что жару и засуху как фактор нашего климата можно смягчить лишь изменяя «микроклимат» в зонах, где дуют суховеи и случаются засушливые годы. Это достигается созданием локальных экосистем из пашни, луга, леса и воды. Для этого надо принимать лесо- и водоохранные меры: лес порождает родники и ручьи и защищает поля от суховеев, а местные источники воды позволяют поля орошать. Более крупные, региональные программы заключаются в строительстве каналов, водохранилищ и оросительных систем, в мелиорации земель. В деревнях и поместьях издавна устраивали пруды, сажали лес – в размерах, которые позволяла самоорганизация. Все более важным становилось и организующее слово государства. После засухи и голода 1921 года вышло постановление за подписью Ленина «О борьбе с засухой» - об особом статусе лесов, имеющих водоохранное и защитное значение, об укреплении оврагов, снегозадержании и пр. Говорилось о развитии мелиорации и орошения. Сил и средств еще было очень мало, но этим постановлением задавался вектор, и он в советской системе значил много – под него готовились кадры и строилась социальная организация (от деревенских коллективов до Госплана). Силы, средства и опыт организации добавились уже после войны. Крупномасштабная программа была принята Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Это называлось «Сталинский план преобразования природы» - как бы ни вращал своими добрыми глазами Сванидзе. План этот вытекал из трудов русских ученых – почвоведов и аграриев - В.В. Докучаева, П.А. Костычева и других. Созданный для разработки программы институт («Агролеспроект») проектировал систему лесополос. Первая из них (более тысячи километров) пролегла от Урала до Каспийского моря. Общая протяжённость крупных государственных полезащитных полос превышала 5 300 км. В этих полосах было посажено 2,3 млн. га леса. С 1960 г. началась большая программа лесопосадок. В РСФСР только за 15 лет (1965-1980) было посажено 12,4 млн. га леса (рис. 1). Вглядитесь в этот рисунок: что произошло с началом реформы в 1989 году? Началась ликвидация национальной системы лесовосстановительных работ! За 10 лет посадка и посевы лесов сократились в 3 раза. Это – не результат стихийного бедствия, это следствие политического решения, как и продолжение сокращения лесовосстановительных работ после 2000 года, когда на Россию пролился живительный дождь нефтедолларов. Каков был ход мысли экономистов и министров, которые принимали эти решения? Какие запросы правительству по этому поводу сделала оппозиция? На что все они надеялись – что вступление в ВТО изменит климат в России?  Рис. 1. Посадка и посев леса в России, тыс. га Пока что просвета не видно - гибель лесонасаждений в России стала намного превышать объем посадки. В 2000 г. погибло в три раза больше насаждений, чем было посажено в этот год, в 2005 г. – в пять раз больше. Посадка леса на месте его промышленных вырубок, пусть в небольших масштабах, но все же продолжается. А поддержание полезащитных лесных полос в России почти прекратилось. В 80-е годы в лесополосах еще проводилась посадка леса в размере 30 тыс. га в год, после 1995 г. она колебалась на уровне около 2 тыс. га, а в 2007 г. составила 0,3 тыс. га. Лесополосы зарастают кустарником и теряют свои защитные свойства. А главное, они стали бесхозными и вырубаются. Генеральный директор института «Росгипролес» М.Б. Войцеховский пишет о судьбе лесополос: «До 2006 года они входили в структуру Минсельхоза, а затем были статусно ликвидированы. Оказавшись ничьими, лесополосы стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или с целью получения древесины» [1]. Вернемся к началу послевоенной программы. Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию оросительных систем. В СССР было создано около 4 тыс. водохранилищ, вмещающих 1200 км3 воды. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешевой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов. В 1960 г. площадь орошаемых земель составляла в РСФСР 1,3 млн. га, в 1970 г. 2 млн. га, а к 1980 г. выросла до 5 млн. га. В 1990 г. был достигнут максимум – 6,2 млн. га орошаемых земель. При этом степень использования оборудованных для орошения земель в 80-е годы составляла 95% (рис. 2).  Рис. 2. Площадь орошаемых земель в РСФСР и РФ, млн. га Как эта программа оценивалась той общественной группой, которая стала доминировать в годы перестройки? Эта программа была представлена как коллективный враг народа – и «демократическим», и «патриотическим» крылом элиты. Началась идеологическая подготовка к ликвидации ирригационной системы России. ( Read more... ) Академик А.Л. Яншин, председатель Научного совета по проблемам биосферы АН СССР, писал: «Имена покровителей министерства [Минводхоза] мы узнаем лишь в будущем, но делало оно свое темное дело вполне сознательно и агрессивно». Н.П. Шмелев, депутат Верховного Совета, ответственный работник ЦК КПСС, ныне академик, пишет в программной книге «На переломе: перестройка экономики в СССР» (1989): “Рукотворные моря, возникшие на месте прежних поселений, полей и пастбищ, поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель”. Шмелеву рукоплескали, хотя чтобы увидеть нелепость этого утверждения, достаточно было протянуть руку и взять справочник. При строительстве водохранилищ в СССР было затоплено 0,8 млн. га пашни из имевшихся 227 млн. га – 0,35% всей пашни. Водохранилища не “поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель”, а позволили оросить 7 млн. га засушливых земель. Нетрудно было узнать и такие сведения: на тот момент в США было 702 больших водохранилища (объемом более 100 млн. м3), а в России 104. А больших плотин (высотой более 15 м) было в 2000 г. в Китае 24 119, в США 6 389, в Канаде 820, в Турции 427 и в России 62. Отставание России в использовании водохозяйственного потенциала рек колоссально, но общество легко приняло ложь о том, что водное хозяйство приобрело у нас безумные масштабы В 70-е годы в РСФСР были построены крупные оросительные системы. Если за 1961-1970 гг. было введено 0,55 млн. га орошаемых земель, то за пятилетку 1971-1975 гг. 2,4 млн. га, за 1976-1980 гг. 1,74 млн. га. Но и в течение 80-х годов еще вводились в действие крупные площади орошаемых земель, несмотря на активную идеологическую кампанию против мелиорации, начатую в 1985 г. В 1981-1985 гг. ввели 1,4 млн. га, а в 1986-1990 гг. 0,97 млн. га. За 1985-1990 гг. ввод в действие орошаемых земель сократился в РСФСР в 3 раза, а затем упал почти до нуля. За пятилетку 1992-1996 гг. ввели 0,057 млн. га, а за 2004-2008 гг. 0,005 млн. га (рис. 3).  Рис. 3. Ввод в действие орошаемых земель в России, тыс. га Эти данные говорят и о том, что прекратились и работы по ремонту и реконструкции имевшихся ирригационных сооружений, поскольку уже в 80-е годы ввод в действие орошаемых земель в значительной части был следствием реконструкции. Судя по тому, как резко стали уже в 1985 г. сворачивать строительство оросительных сооружений, эта акция планировалась еще до того, как Горбачев получил пост генсека ЦК КПСС. Заранее готовились также идеологические кадры для дискредитации всей водохозяйственной политики СССР (здесь мы не вдаемся в геополитический аспект прекращения строительства больших ирригационных систем в СССР). Красноречив тот факт, что в кампании против ирригации ни разу не вставал вопрос о том, как с ней обстоит дело в США. Одно это показывает, что вся эта кампания была лживой – ведь США нам ставили в пример. Площадь орошаемых земель в США в начале 80-х годов была примерно такой же, как и в СССР (20 млн. га). Благодаря высокому уровню агротехники и интенсивному использованию удобрений эффективность орошения там велика. Так, в 1982 г. с орошаемых земель, составлявших 6,1% всей площади, было получено 30% сельскохозяйственной продукции. Ирригация – один из важнейших факторов сельского хозяйства США [2]. ( Read more... ) Подходим к главному пункту нашей темы. Защитой России от засухи (и в большой степени и от жары) была созданная в 60-70-е годы большая система ирригации и лесопосадок, которая позволяла подать в сельское хозяйство засушливых районов большое количество свежей воды для орошения и хозяйственных нужд. В 1984 г. российские села получили для этих нужд 27 куб. км воды. С 1985 г. расширение и модернизация этой системы были прекращены, а сама система стала разрушаться и выводиться из строя. В результате снабжение сельского хозяйства водой стало снижаться и с 2004 г. колеблется на уровне около 8 куб. км – в 3,4 раза меньше, чем в 1984 г. (см. рис. 4).  Рис. 4. Использование свежей воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение в России, куб. км После 1997 г. Росстат перестал публиковать данные о площади орошаемых земель. Имеющиеся официальные данные приведены на рис. 5. Точка 2002 г. проставлена на основании приказа Минсельхоза, в котором сказано: «В 2002 году осуществлены поливы сельскохозяйственных культур на площади 2,42 млн. га» [3]. Номинально часть старых орошаемых площадей продолжает считаться орошаемыми, но в действительности половина их не поливается совсем, а для другой половины воды недостаточно. В указанном приказе [3] сказано: «Значительные площади орошаемых земель не поливались. В 2002 году субъектами Российской Федерации было запланировано проведение поливов только на 63% от предусмотренной к использованию площади орошаемых земель». Другим показателем деградации ирригационного хозяйства России служит динамика парка поливных и дождевальных машин. Большая часть орошаемых земель не требует обильного (промывочного) полива, их орошают с помощью машин. Парк этих машин за годы реформы сократился почти в 15 раз и продолжает неуклонно сокращаться (рис. 5). Этот парк интенсивно формировался во второй половине 70-х годов, а в 80-е годы для его поддержания производились стабильные поставки около 8 тыс. машин ежегодно. В 2008 году на всю Российскую Федерацию было приобретено 55 дождевальных машин и установок (а списано 305). Российские поля стали беззащитны против засухи.  Рис. 5. Парк дождевальных и поливных машин и установок в сельскохозяйственных предприятиях России, тыс. штук Орошение – энергоемкая технологическая операция. Глубину и темп деградации этой технологии в России можно характеризовать сокращением потребления электроэнергии на производственные цели в сельском хозяйстве России (рис. 6). Конечно, этот показатель говорит об общем технологическом регрессе сельского хозяйства, но разрушение культуры ирригации – важная стороны той революции регресса, которая обрушилась на Россию под маской реформы  Рис. 6. Потребление электроэнергии на производственные цели в сельскохозяйственных предприятиях России, млрд. кВт-ч Надо сказать, что, начиная с древних «гидравлических» цивилизаций системы орошения становились важной частью всего жизнеустройства и сельской инфраструктуры. Во многих регионах современной России эти системы стали выполнять ряд важных функций, о которых не думали, пока все было в порядке. Когда происходит сбой, становится видно, что мы потеряли, бросив эти системы на произвол судьбы. В конце 2002 г., после наводнений с человеческими жертвами на Северном Кавказе, “Эху Москвы” дал интервью зампредседателя Госстроя Л. Чернышов. Он так объяснил причины катастрофы: “Проблема в чем? Что длительное время гидротехнические сооружения, которые создавались “Минводхозом” еще в советские времена, во-первых, утратили свое значение в целевом плане, т.е. все каналы, которые орошали рисовые поля, поливали пустынные степи Ставрополья, они не эксплуатировались порядка 10-15 лет. Во-первых, прекратило существование ведомство “Минводхоз”, который всегда держал на балансе и в плановом порядке осуществлял эксплуатацию, обновление и т.д. этих объектов. Когда пытались специалисты там открыть задвижки или шабера, все заржавело, невозможно было ничего с ними сделать. Т.е. можно было скомпенсировать удар, который пришелся тогда на ряд населенных пунктов, но это сделать по техническим причинам невозможно из-за того, что те объекты, которые сейчас есть и которые не эксплуатируются, они ни у кого, по существу, бесхозными являются”. Пусть это вспомнят те, кто аплодировал ликвидации Минводхоза и прекращению ирригации. Упомянем кратко еще два фактора, которые улучшают почву и делают культурные растения более устойчивыми против засухи - минеральные удобрения и химическую мелиорацию. Применение минеральных удобрений - необходимое условие для интенсивного земледелия, особенно на орошаемых землях. В 60-80-е годы в СССР была создана мощная промышленность минеральных удобрений – их производство выросло в 10 раз (рис. 7). Благодаря этому к концу 80-х годов страна стала выходить на уровень, при котором внесение удобрений компенсирует вынос из почвы питательных веществ с урожаем[1].  Рис. 7. Производство минеральных удобрений в СССР (затем в СНГ), млн. т в пересчете на 100% питательных веществ В 1985 г., одновременно с кампанией против орошения, в СССР началась интенсивная пропаганда против применения минеральных удобрений, которое было якобы избыточным («нитратный психоз»). В действительности расход минеральных удобрений на 1 га сельхозугодий был в 1987 г. равен в СССР 45,4 кг, в Западной Европе 142,3 кг. В расчете на 1 га пашни СССР уступал в 2 раза Китаю. При этом специалисты подчеркивают, что минеральные удобрения есть наиболее важный почвосберегающий фактор. Под прикрытием идеологической кампании реформаторы парализовали производство удобрений, а потом перенаправили продукцию этого производства с внутреннего рынка на экспорт. Промышленность, созданная для интенсификации и модернизации отечественного сельского хозяйства стала работать на мировой рынок. Начиная с 1995 г. количество вносимых в почву удобрений в России не превышало 19-21 кг/га, начав возрастать лишь с 2004 г. и поднявшись до 27 кг/га в 2006 г.[2] Динамика внесения удобрений показана на рис. 8. Как можно видеть, приоритетный национальный проект почти не изменил положение с применением минеральных удобрений в сельском хозяйстве России. Плановая система строила, а рыночная разбазаривает.  Рис. 8. Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях России, млн. т Здесь, как и в случае орошения, надо подчеркнуть абсолютное отсутствие в идеологической кампании против минеральных удобрений ссылок на опыт США, на которые тогда были устремлены взоры нашей интеллектуальной элиты. Между тем, этот опыт свидетельствует: «С 1950 по 1972 г. 45% среднегодового прироста урожайности всех сельскохозяйственных культур страны получено благодаря применению удобрений” [2]. Другое важное условие - мелиорация почвы (прежде всего, известкование кислых почв). В 70-е годы было создано крупномасштабное производство известковой и доломитовой муки, в дополнение к этому примерно 10 млн. т этих материалов завозилось в РСФСР из других республик СССР. Только за три года (1985-1987) в РСФР было проведено известкование на площади 15 млн. га (всего в России в известковании нуждаются 45 млн. га). В РСФСР в почву вносилось 32-33 млн. т известковой и доломитовой муки в год, в США в 80-е годы 26 млн. т. Масштабы этой мелиорации показаны на рис. 9.  Рис. 9. Внесение известняковой и доломитовой муки для известкования кислых почв в России, млн. т После 1985 г. само слово мелиорация было сделано в СССР пугалом. Так готовилось общественное мнение к тому, чтобы с самого начала экономической реформы почти полностью прекратить в стране все мелиоративные работы. Проведение известкования, необходимого не только для повышения урожайности, но и для сохранения плодородия почвы, было практически прекращено (сокращено в 50 раз). И опять, полное молчание о том, как относятся к известкованию в США: “Известкование почв как способ устранения излишней кислотности играет роль одного из наиболее важных факторов повышения эффективности химических средств плодородия, а соответственно и урожая сельскохозяйственных культур... Поддержание рН почвы на должном уровне служит хорошим средством профилактики болезней сельскохозяйственных культур” [2]. ( Read more... ) |

| 12:20 pm | Перспективы калийных проектов на Украине 18 февраля 2010 1) Украина располагает более 40 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, для сохранности плодородия которых требуется ежегодно, кроме других минеральных удобрений, вносить не менее 2 млн. тонн оксида калия (К2О). А с учетом потребностей других отраслей промышленности, здравоохранения и социально-бытовой сферы ежегодная потребность Украины в К2О составляет 2,2 млн. тонн. Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет собственных калийных месторождений среднегодовая добыча руды должна составлять не менее 25 млн. тонн., или 4,4 млн. тонн «стандартного» 60% калийного концентрата. 2) На территории Украины калийные руды обнаружены в Днепропетровско-Донецкой низменности и в Предкарпатском краевом прогибе. По открытым данным, только в Предкарпатском калийном бассейне Украины общие запасы К2О превышают 400 млн. тонн со средним содержанием 10,66%. Правда, разработка большинства из этих запасов обременена очень тяжелыми экологическими обязательствами, обусловленными грубыми нарушениями правил эксплуатации месторождений в течение предшествующих 30 лет. По данным USGS, на долю Украины приходится около 0,03% мировой добычи калия и 3% мировых запасов калийного сырья. Причем данные USGS по добыче и ресурсам существенно отличаются от украинских публичных изданий. По данным ГП «Госвнешинформ», в Украине действует свыше 20 химических предприятий, производящих минеральные удобрения, содержащие калий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Сумыхимпром», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», ГП «Константиновский химический завод», ГП «Калиевый завод ОАО «Ориана» и ООО «Стебникский калийный завод». Суммарные производственные мощности предприятий по производству калийных удобрений в Украине превышают 4 млн. тонн (по эквиваленту оксида калия). Тем не менее, фактическая доля производства калийных удобрений в Украине не превышает 1%, в то время как на азотные удобрения приходится 94%, а на фосфорные – 5%). ( Read more... ) 4) Более 51% мировых разведанных запасов калийного сырья находится в Канаде, 21% - в России и около 9% - в Беларуси, что представляет собой один из максимальных уровней страновой концентрации для полезных ископаемых. Концентрация калийного сырья в трех приведенных странах (81,8%) примерно равняется концентрации фосфатного сырья в 6 странах (82,1%). Более 87% добычи калийного сырья сосредоточено в 6 странах: в Канаде (30%), России (19,2%), Беларуси (14,2%), Германии (9,4%), Китае (7,9%) и Израиле (6,6%). Оцененные мировые запасы калийной руды составляют приблизительно 8,5 млрд. тонн. Большая часть этих ресурсов залегает на глубинах от 1800 до 3100 метров на площади 3110 кв.км. в районе штатов Монтана и Северная Дакота в США и провинции Саскечевань. Мировая резервная база калийной руды оценивается в 18 млрд. тонн. Прогнозируемые мировые ресурсы калийной руды составляют 250 млрд. тонн, но при этом калийные месторождения России и Таиланда содержат значительное количество карналлита с неясными перспективами его добычи. 5) 7 крупнейших производителей поташа контролирует приблизительно 83% мирового производства калийного сырья. 5 из крупнейших 10 производителей (канадские «Potash Corp», «Mosaic» и «Agrium» + белорусская «Белоруськалий» и российская «Уралкалий») сконцентрированы в две группы маркетинга, которые вместе управляли приблизительно 57 % глобального производства поташа и около 85% мирового экспорта калийных удобрений в 2007 году. Фактически весь мировой объем калийных руд добывается из 20 месторождений, причем по состоянию на начало 2008 года последние новые производственные мощности по добыче были введены в эксплуатацию в 1987 году.Большинство неразработанных минерализованных месторождений калийных руд, существующих за пределами канадской провинции Saskatchewan, расположены в отдаленных и/или политически непостоянных регионах типа Конго, Таиланда и Аргентины. 95 % всего добываемого из недр калия используются как удобрение (в производстве минеральных удобрений). ( Read more... ) Калийные удобрения подразделяют на две большие группы: сырые калийные соли и концентрированные калийные удобрения. Сырые калийные соли получаются в ходе дробления и размола природных калийных солей, содержащих в повышенных количествах К2О. Недостатком сырых калийных удобрений является высокий процент балласта, удорожающего расходы на транспортировку и внесение. Из сырых калийных удобрений наиболее распространены сильвинит и каинит. Менее концентрированные пласты месторождений идут в переработку для получения концентрированных калийных удобрений. Среди последних наибольший удельный вес принадлежит хлористому калию. 7) Практически все экспертные оценки сводятся к тому, что в настоящее время существует значительный дефицит предложения калийного сырья. По оценкам Олега Петрова, генерального директора «Беларусской калийной компании», в 2007 году на мировом рынке существовал дефицит калия в объеме 1,5-2 млн. тонн. В 2008 году ожидается, что дефицит будет на уровне около 1 млн. т. В последующие годы ожидается постепенное выравнивание рынка, однако согласно его прогнозу мировой рынок калия будет оставаться дефицитным до 2012 года. По оценкам российской консалтинговой компании «Тройка Диалог», на конец 2007 года дефицит хлористого калия на мировых спотовых рынках составлял около 1 млн тонн. По оценкам FerteconLimited, профессиональной консалтинговой компании в промышленности минеральных удобрений, мировое потребление калия в период 2007-2011 годов будет увеличиваться с 3,5% среднегодовым приростом (среднегодовой прироста за период 1990-2005 гг. составлял 5,1%). Аналитик Goldman Sachs считает, что рост спроса в Индии и Китае составит 3% в год и имеет значительный потенциал к дальнейшему увеличению. По словам исполнительного директора Potash Corp Билла Дойла (Bill Doyle), «мировое предложение поташа от других производителей не будет расти так же быстро, как прогнозируемый спрос… Поэтому наши проекты по расширению бизнеса и преодолению дефицита мощностей сегодня еще более ценны, чем несколько месяцев назад, и их реализация необходима, чтобы обеспечить растущий спрос». Итак, с одной стороны, самые «крайние» прогнозы роста спроса основываются на том, что в среднесрочной перспективе дефицит спроса на калийные удобрения не превысит 5-6 млн. тонн. 8) Но в то же время в результате покупки (в марте 2008 года) лицензии на право разработки Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае ООО «Верхнекамская калийная компания», дочернее предприятие холдинга «Акрон», на рынок калийный удобрений выйдет новая компания. Начало промышленной добычи запланировано на 2014 год. Проектная мощность рудника 2 миллиона тонн в год хлористого калия. ОАО "Сильвинит", совместное предприятие с участием которого («Камская горная компания») выиграло самый крупный Половодовский участок этого (Верхнекамского) месторождения, по первым оценкам, прогнозирует создание производственных мощностей на 2-3 млн. тонн. Кроме того, к концу 2009 года «Сильвинит» планирует ввести в эксплуатацию новый шахтный ствол Второго рудоуправлении, за счет которого его производственная увеличится на 4 млн.тонн сильвинитовой руды в год (до 12 млн. тонн). "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" получил лицензии на Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения (1,2 млрд т сильвинита и около 0,5 млрд т карналлита), однако вероятность организации промышленной добычи на этих участках оценивается низкой. РУП ПО «Беларуськалий» в 2008 году на Старобинском месторождении калийных солей начало строительство 2-х новых рудников ("Краснослободского" и "Березовского"), которое планируется завершить, соответственно, в 2009 и 2012 годах. Прогнозируемый прирост производственных мощностей составляет 1,5 млн. тонн. «Еврохим-Волгакалий», дочернее предприятием ОАО «Еврохим», на базе Гремячинского калийного месторождения (Волгоградская область) планирует строительство добычного комплекса производственной мощностью 4,6 млн. тонн хлористого калия в год (ввод в эксплуатацию предусмотрен на 2012 год, выход на проектную мощность – 2013 год). ( Read more... ) Белорусское акционерное общество "Белгорхимпром" по заказу государственного концерна "Туркменхимия" подготовит проект строительства первого в Туркменистане горно-обогатительного комплекса по добыче и обогащению калийных солей на базе Гарлыкского месторождения, расположенного в Койтендагском районе Лебапской области. Согласно концепции, согласованной сторонами, будет построен завода по производству калийных удобрений мощностью 1-1,5 млн. тонн в год. Российская компания «Уралкалий» «планирует в 2011 г. увеличить производственные мощности более чем на 25%, до 7 млн т, сказал генеральный директор компании Владислав Баумгертнер в интервью Reuters» (прирост мощностей 1,4 млн. тонн в год). ( Read more... ) В июле 2009 года Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве, среди прочего, в промышленном освоении двух месторождений калийных солей (Жилянское и Челкарское) и развитии производства калийных (и фосфорных) удобрений в Казахстане. ( Read more... ) 10) Очень важным является то, что большая часть прироста новых мощностей планируется за пределами «российско-беларусской» и «канадской» диополии и за пределами Канады, России и Беларуси, контролирующими ныне около 64% мирового производства калия, а именно - в Аргентине, Бразилии, Таиланде, Китае, Индии, Конго, Туркменистане, Казахстане, Иране и других странах. Что «целиком и полностью» опровергает прогнозные оценки исполнительного директора Potash Corp Билла Дойла (Bill Doyle) («мировое предложение поташа от других производителей не будет расти так же быстро, как прогнозируемый спрос»), приведенные выше. С учетом влияния нынешнего глобального экономического кризиса эти обстоятельства вполне определенным образом указывают на то, что в среднесрочной перспективе мировой рынок калийных удобрений будет «демонополизирован», реструктурирован и развернется ожесточенная конкуренция не за приличную норму прибыли, а за выживание и сохранение присутствия на этом рынке. Сохранение на этом рынке уровня цен 2006 или 2007 годов в течение кризиса и, особенно, в «посткризисе» представляется в лучшем случае маловероятным. ( Read more... ) |