[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Sunday, January 23rd, 2011 | |

| 12:00 pm | Морской транспорт ЖЖ о морских перевозках It's all about Shipping... ...and all around it http://ratien.livejournal.com/ Объемы контейнерных перевозок в мире http://spydell.livejournal.com/294286.ht Baltic Dry Index http://spydell.livejournal.com/294614.ht ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) spydell@lj - хорошая экономическая аналитика spydell@lj - хорошая экономическая аналитикаИтоги года: логистическая консолидация в надежных руках В 2010 году основным трендом в портовой, судостроительной и контейнерной отраслях РФ стала консолидация и приход "стратегов" http://www.interfax.ru/business/txt.a Прирост мировоготоргового флота в 2010 году В 2010 мощности мирового флота по грузоподъемности выросли на 10,1% - с 1,26 млрд. тонн в 2009 до 1,39 млрд. тонн в 2010 году. Сектор сухогрузов (база для индекса Болтик Драй) вырос на 15,6% - с 539 до 623 млн. тонн. Сектор танкерных перевозок вырос на 6% - с 484 до 514 млн. тонн. Сектор контейнерных перевозок вырос на 7,4%. Источник: http://ratien.livejournal.com/56391.html Комментарий. Сухогруз строится 2 года, так что в 2010 вошли в строй суда заложенные в пиковый для спроса на услуги этой отрасли перевозок 2008 год. А вот танкер и контейнеровоз строится год – потому в 2010 вошли в строй суда заложенные уже в кризисном 2009 году. Отсюда и такая разница в процентах прироста. Индекс Болтик Драй Весьма вероятно, что в какой-то степени коррелирует с китайским фондовым рынком. В конце концов в последние месяцы падают только они оба. И логика здесь простая – Китай мировая фабрика и крупнейший потребитель необходимых для того природных ресурсов, например железной руды, а именно перевозчики таковой и являются базой для расчета Болтик Драй. Ужесточение монетарной политики в Китае продуцирует не только спад на фондовом рынке, но и сокращение прироста запасов все тех же природных ресурсов – ибо запасы покупаются в кредит, а он дорожает – это с одной стороны, а с другой – будущий спрос на продукцию китайской промышленности (на внутреннем рынке) становится более проблематичным – ввиду все того же ужесточения условий кредитования. http://rusanalit.livejournal.com/1057077.h |

| Monday, January 17th, 2011 | |

| 6:20 pm | Экспортная пошлина на нефть может быть снижена, допускают в Минфине Предложения повысить экспортные пошлины на нефтепродукты и снизить их на нефть Минфин и Минэнерго внесут в правительство в течение 1-2 месяцев, рассказал замминистра финансов Сергей Шаталов (его слова передает «Интерфакс»). Как именно изменятся пошлины, Шаталов не сказал: ставка пошлины на нефтепродукты, по его словам, будет «больше 60%, но меньше 85%» от пошлины на нефть. Снижение экспортной пошлины на нефть он назвал возможным. Представитель Минэнерго подтвердил эту информацию, заметив, что говорить о конкретных цифрах рано: вопрос обсуждается. ( Read more... ) При снижении пошлины на нефть примерно на 7% и повышении ее на нефтепродукты до 66% от нефтяной крупнейшие вертикально-интегрированные компании получат дополнительный доход около $2,4 млрд даже при текущей структуре экспорта, подсчитал он. Но влияние на компании будет разным, говорит Борисов (см. таблицу). Если бы экспортная пошлина на нефть не снижалась, то потери нефтяников составили бы примерно $3-3,5 млрд, отмечает он.  Но у вертикально-интегри-рованных компаний разная доля переработки в структуре доходов, некоторые НПЗ не имеют собственной добычи, а значит, не платят экспортные пошлины на нефть, замечает Борисов, непонятно, как справедливо перераспределить потери между компаниями. ( Read more... ) |

| Wednesday, January 12th, 2011 | |

| 1:10 pm | СССР: экспорт нефти и нефтепродуктов Динамика доходов от экспорта нефти и газа в миллиардах долларов  Как видим, доходы от экспорта газа не повышались, а снижались по той причине, что цены падали быстрее, чем увеличивались объемы поставок. http://davnym-davno.livejournal.com/193 Из комментариев к записи - А как вы получили перевод торговли нефтью в доллары? Источник? Просто другой человек совсем другие цифры в долларах дает, но у него источники и логика прописаны. |

| Tuesday, January 11th, 2011 | |

| 10:00 am | Киргизия http://www.mountainpro.kg/ostrane.html По прогнозным оценкам запасы неразведанных ресурсов нефти и газа в Кыргызской Республики составляют порядка 289 млн. тонн условного топлива (далее - т.у.т.). На территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей разрабатываются 15 нефтегазовых месторождений с извлекаемыми промышленными запасами нефти – 11,6 млн.т и природного газа – 4,9 млрд.куб.м. Добыча нефти и природного газа имеет незначительные объемы и за период 1991 – 2007 гг. снизилась в 2,2 раза по нефти и в 6,4 раза по газу. Нефтяные запасы КР  Нефтегазодобывающую отрасль Кыргызской Республики представляет акционерное общество «Кыргызнефтегаз». Все нефтегазовые месторождения были открыты более 70 лет назад, находятся на поздней стадии разработки и выработаны почти на 70%. Из оставшихся запасов нефти 80% являются трудно извлекаемыми. Их отработка требует дополнительных затрат и применения специальных технологий. Фонд эксплуатационных скважин АО «Кыргызнефтегаз» сформирован в основном из скважин бурения 60-х, 70-х годов. Самые новые нефтяные скважины, пробуренные в 1992 году, уже имеют амортизацию в 30%. Естественное снижение объемов добычи за счет всех этих факторов составляет 5 тыс. тонн нефти ежегодно. Объем добычи снизился со 142,7 тыс. тонн в 1991 году до 68,2 тыс. тонн в 2007 году. Для прекращения дальнейшего спада добычи нефти проводятся усиленные технические мероприятия. Для увеличения добычи нефти и газа до планируемых объемов потребуется 868,7 млн. сомов. Выполнение этих работ предусмотрено с привлечением иностранных инвестиций, при этом за счет собственных средств АО «Кыргызнефтегаз» намерено ежегодно выделять до 120 млн. сомов. На 1 января 2009 года население Кыргызстана составило 5.3 млн. человек. Основная часть населения находятся в 3-х областях: Чуйская область, Ошская область и Джалал-Абадская область, в которых находятся около 70% всего населения. Таким образом, основное потребление ГСМ приходится именно на эти регионы. Численность населения Киргизии, тыс. человек  В нефтеперерабатывающей отрасли фактически работает одно единственное предприятие – СП «Кыргыз Петролеум Компани» (НПЗ), которое в основном перерабатывает Кыргызскую нефть, добываемую АО «Кыргызнефтегаз», с объемом поставок, не обеспечивающим производственные мощности завода. Для стабильного производства нефтепродуктов, обеспечивающих потребности рынка Кыргызской Республики используются импортное сырье и компоненты, ввоз которых связан с высокими ставками акцизов на нефть, газоконденсат и бензин. Это делает производство нефтепродуктов в КР проблематичным и неконкурентоспособным по качеству и цене. В связи с этим для геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Кыргызской Республики в мае 2007 года подписано Соглашение «Об общих принципах проведения геологоразведочных работ в Кыргызской Республики» между Кыргызской Республики и ОАО «Газпром» (Российская Федерация). Кыргызстан, как и в прежние годы, в среднем на 85 процентов является импортером горюче-смазочных материалов. Основные поставщики ГСМ в Кыргызстан являются Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан. На долю Российской Федерации приходится 90% импортных поставок в первую очередь открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод". По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров КР Базарбая Мамбетова в Кыргызстане осуществляют деятельность по импорту нефтепродуктов около 10 крупных нефтетрейдеров. Импорт и производство ГСМ в натуральном выражении  Основным поставщиком ГСМ в Кыргызстане является ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод". К дополнению поставкам с Российской Федерацией «Газпром Нефть» осуществляет оптовую и розничную продажу на территории Кыргызской Республики через дочернее предприятие ОсОО «Газпром Нефть Азия». ОсОО «Газпром Нефть Азия» В активах компании насчитывается 8 нефтебаз, 99 автозаправочных комплексов (из них 2 автогазозаправочных станции), 2 кустовые базы сжиженного углеводородного газа. На основе официальных источников ОсОО «Газпром Нефть Азия», рентабельность продаж за 2009 год составила 4% По данным информагентства «АКИpress» средняя отпускная цена Омского НПЗ на ГСМ выросла с июня по ноябрь 2009 года со 140 до 500 долларов США за тонну. Рост цен на ГСМ связан, в первую очередь, с ростом цен на сырье (нефть) и другими издержками на транспортировку и производство ГСМ (экспортные пошлины и др.), со ссылкой на Государственное агентство КР по антимонопольной политике при Правительстве КР. С января 2010 года Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь создали таможенной союз. После создания союза были введены экспортные пошлины на ГСМ для остальных государств, которые не входят в этот таможенный союз. В настоящий момент экспортная пошлина на ГСМ составляет 193,5$ за 1 тонну. С введением пошлины произошел рост розничных цен на ГСМ. Таким образом, в настоящий момент наблюдается плавный рост цен на горюче-смазочные материалы по всей территории Кыргызской Республики. http://analitika.akipress.org/news:791 |

| Sunday, January 2nd, 2011 | |

| 7:00 pm | Россия: Показатели работы организаций по добыче газа, 1995-2009  http://community.livejournal.com/ru_ene |

| Wednesday, December 29th, 2010 | |

| 8:30 pm | ОАО Сильвинит: Технологии Добыча руды Общая мощность ОАО "Сильвинит" по добыче сильвинитовой руды составляет более 20 млн. т, карналлитовой руды - более 500 тыс. т и каменной соли - более 500 тыс. т в год.  Шахтные поля имеют площадь в меридиональном направлении от 6,3 до 8,5 км, широтном - от 6,5 до 8,9 км. Раскройка шахтных полей - панельная с размерами 400-2000 метров. Промышленными пластами являются: сильвинитовые пласты Кр.II, АБ, ВС; карналлитовый пласт ВК; подстилающая каменная соль. Глубина разработки составляет от 289 до 473 метров. Система разработки камерная, с жёстким поддержанием водозащитной толщи ленточными целиками. Параметры системы разработки принимаются с учётом горно-геологических, горнотехнических условий и геомеханической оценки на площадях отработки. Разработку Верхнекамского месторождения "Сильвинит" ведёт подземным высокомеханизированным способом. Сегодня на всех рудниках "Сильвинита" добыча сильвинитовой руды и каменной соли, а также подготовка запасов производится с помощью комбайновых комплексов российского производства. В их состав входят проходческие комбайны типа "Урал" модификаций 10А, 20А, 20Р производства Копейского машиностроительного завода; самоходные вагоны 5ВС-15 Воронежского машиностроительного завода; бункер-перегружатели БП-15 Копейского машиностроительного завода. На машинную выемку также переведена добыча карналлитовой руды газоносного пласта ВК. Все рудники переведены на доставку руды с панелей до общешахтных бункеров на конвейерный транспорт. Сейчас конвейера оснащаются автоматической системой управления, а также автоматическими средствами пожаротушения. Несколько лет назад соликамские калийщики совместно с копейскими машиностроителями поставили стратегическую цель - создать специализированный комбайн для добычи калийных солей, который должен вобрать в себя всё самое лучшее от предыдущих образцов ("Урал-20КС", "Урал-20А"). При этом он должен быть удобным в эксплуатации и обслуживании. Было ещё одно необходимое условие - при помощи новой техники добиться высокого показателя гранулометрического состава добычи руды. Эта цель была достигнута: новый комбайн - "Урал-20Р" - выдает руду, переработка которой более эффективна и рациональна. Уже сегодня можно сказать, что содержание труднообогатимого класса (-0,25мм) снижено на 2-3%. С 2000 года в шахте второго рудоуправления проводились опытно-промышленые испытания комбайна "Урал-20Р". Со времени испытания первой "эрки" горняками было подано несколько десятков рацпредложений, которые были учтены и внесены в конструкцию комбайна. Сегодня "Урал-20 Р" является современным добычным комплексом, удобным в эксплуатации и обслуживании. Сегодня ведется работа над созданием комбайнов высокой производительности с непрерывными средствами доставки руды, решаются вопросы пылеподавления и нейтрализации сероводорода при работе комбайновых комплексов на сильвинитовых пластах АБ и В. Работа над совершенствованием горно-добычной техники - процесс постоянный и ведётся он в тесном сотрудничестве машиностроителей и эксплуатационников. К примеру, сегодня на рудниках "Сильвинита" проходит промышленные испытания самоходный вагон В-15К, разработанный и созданный копейскими машиностроителями. http://www.silvinit.ru/about/techno Комбайны проходческо-очистные Урал-10А   http://www.silvinit.ru/about/techno Комбайны проходческо-очистные Урал-20Р-00, Урал-20Р-01, Урал-20Р-02, Урал-20Р-03   http://www.silvinit.ru/about/techno Флотация ( Read more... ) Галургия ( Read more... ) |

| 10:33 am | Нетрадиционный газ Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим потребителем природного газа – потребление в 2009г. составило 646,6 млрд. куб. м. При текущих темпах потребления, собственных доказанных запасов традиционного газа хватит менее чем на 9 лет. Технически извлекаемые запасы газа гораздо выше, из них более половины приходится на нетрадиционный газ, в частности сланцевый. Относительно количества запасов сланцевого газа нет единого мнения, однако все эксперты сходятся в том, что они колоссальны.  Рис.1 Запасы газа в США Источник: ГУ ИЭС по данным различных источников Основные запасы традиционного газа в США находятся в относительно маломощных и малопроницаемых пластах – коллекторах. Интенсивная добыча традиционного газа в США велась на протяжении длительного периода и начала сокращаться в начале 21 века. Потребление газа, начиная с энергетического кризиса 1980х годов, росло гораздо быстрее добычи. Крупные месторождения традиционного газа в США встречались всё реже, традиционный газ не мог или был экономически нерентабелен для восполнения нехватки газа внутри страны.  Рис.2 Баланс газа в США (млрд куб.м/г.) Источник: ГУ ИЭС по МЭА Разрыв между растущим потреблением и добычей газа традиционно восполнялся за счёт растущего импорта. Только на промежутке с 1995 по 2005 гг. импорт газа возрос на 52% — с 80,5 до 122,9 млрд куб. м./г., потребление газа на этом промежутке значительно не изменилось. Еще совсем недавно в «Center for energy economics», Техас было высказано предположение, что размер импорта в 2025г. превысит 250 млрд. куб. м./г. Для США импорт газа выливался в увеличение зависимости от стран-экспортеров, снижение энергетической безопасности и отток значительных средств в зарубежные страны. Именно в таких условиях были сделаны значительные инвестиции в добычу нетрадиционного газа, и он начал постепенно замещать традиционный  Рис.3 Добыча газа в США (млрд куб.м/г.) Источник: ГУ ИЭС по данным МЭА В ретроспективе рост доли нетрадиционного газа обязан в основном газу из твердых песчаных пород, который отличается от традиционного сложностью залегания и проницаемостью породы-коллектора и угольному метану, темпы добычи которого стабильны на протяжении десятилетия и не ожидается их резкий рост. Нынешний же ажиотаж вокруг нетрадиционного газа связан с газом из сланцевых пород, темпы роста добычи которого прогнозируют многие западные специалисты. Пропустив заведомо преувеличенные прогнозы, можно отметить прогноз IHS CERA, изложенный в работе «A Study of North American Natural Gas Supply to 2018», согласно её прогнозу, в 2018г. добыча сланцевого газа в США составит 180 млрд. куб. м./г., что будет равно 27% от общей добычи. Прогноз МЭА более осторожен, к 2035 г. будет добываться 170 млрд куб. м./г, составляя 26,2% от общей добычи (МЭА не ведет подсчет запасов и добычи газа из плотных песчаников, поэтому он на графике включен в традиционный газ)  Рис.4 Прогноз и реальная добыча газа в США (млрд куб.м/г.) Источник: ГУ ИЭС по данным Annual Energy Outlook 2010 (МЭА) Действительно, добыча сланцевого газа значительно возросла за последние несколько лет — с 2000 по 2005 гг., добыча возросла более чем на 150%, составив 33,5 млрд куб. м./г., в 2008 г, она составила 57,3, а в 2009 г 67 млрд куб. м./г. За последние 5 лет, среднегодовой рост добычи составил около 70%, данные цифры – результат огромного накопленного опыта и благоприятно сложившейся ситуации. Газ из сланцевых формаций добывался в США еще с самого начала развития газовой отрасли, но в небольших объемах. Первая скважина была пробурена в 1821 г. в сланцевом образовании девонской эры около села Фридония, Нью-Йорк. В 1920х годов начали разрабатывать бассейн Биг Сэнди Филд в Кентукки. Уже с 1930-х гг. умеренными темпами разрабатывалось месторождение Антрим в Мичигане. В 1980х г. началось разрабатываться месторождение Барнетт, относящееся к гигантскому бассейну Форт Ворт в Техасе, успех которого и привлек внимание к отрасли сланцевого газа. В 1986 г. на месторождении впервые испробовали технологию гидроразрыва пласта, а в 1992 г. там была пробурена первая горизонтальная скважина. До успешного применения технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения в месторождении Барнетт, газовые ресурсы сланцевых формаций оставались без внимания, так как считались экономически нецелесообразными. Главной сложностью была низкая проницаемость сланца, через который без искусственного стимулирования просачиваются лишь очень низкие объемы природного газа. Текущая технология добычи включает в себя бурение горизонтальных скважин, технологию многоступенчатого гидроразрыва пласта и трехмерное сейсмическое моделирование. Однако росту добычи сланцевого газа способствовали не только успехи в технологиях. Основной прирост добычи пришелся на 2007-2008 гг., период крайне высоких цен на газ – цена на газ для обслуживающего сектора достигали 550 долл./тыс. куб. м., цены на газ для промышленности — 450 долл./тыс. куб. м.  Рис.5 Среднегодовая цена на газ в США (млрд куб.м/г.) Источник: ГУ ИЭС по данным МЭА При благоприятной ценовой конъюнктуре внимание множества игроков привлёк сланцевый газ. Из-за особенностей залегания сланца, геологоразведка гораздо дешевле и намного быстрее. Газ залегает в небольших изолированных «карманах», поэтому не нужно владеть правом на большой участок земли для начала добычи. Возможность войти в отрасль гораздо проще, тем более, сланцевый газ добывается взамен традиционного, и основные месторождения расположены на территориях, где газ добывался ранее. Как результат, производители имеют доступ к развитой системе трубопроводов.  На графике видно, что сланцевые бассейны раскиданы по всей территории США. В зависимости от месторождения меняются характеристики залегания сланца, такие как площадь месторождения, толщина пласта коллектора, содержание органических углеродов, извлекаемые запасы и т.д. В зависимости от характеристик, себестоимость добычи различна на всех месторождениях.  Рис.7 Цена безубыточности добычи газа и запасы по месторождениям Источник: ГУ ИЭС по данным Kenneth B Medlock III, Rice University Себестоимость складывается из многих факторов — из разведочных работ, покупки или аренды земли, стоимости бурения, капитальных расходов, важный фактор – срок жизни скважины и суточная добыча. В зависимости от методологии подсчёта и степени заинтересованности докладчиков, данные по себестоимости различаются. Компании, добывающие сланцевый газ, традиционно предоставляют заниженные относительно независимых экспертов данные. Помимо недавнего падения цен, проблемой производителей является специфика добычи сланцевого газа, для которой характерны несравнимо большие темпы падения добычи, чем на скважинах традиционного газа. Так, согласно исследованию Артура Бермана, техасского геолога и автора World Oil Magazine, для сланцевого месторождения Барнетт, на котором в 2009г добыто более 60% от всего сланцевого газа на территории США, характерны следующие показатели снижения добычи: в первый год к уровню первых дней добычи: на 65%; во второй год к уровню конца первого года: на 53%; в третий год к уровню конца второго года: на 23%; в четвертый год к уровню конца третьего года: на 21%; То есть за 4 года добыча на открытых скважинах снижается в 10 раз к начальному уровню. Таким образом, поддержание добычи и тем более ее рост возможны только за счет постоянного, ежегодного расширения фонда скважин. Уже сейчас компании, занимающейся разработкой сланцевых месторождений, обременены большими долгами и нуждаются в новых инвестициях. Они находятся в своеобразной экономической ловушке. Они не могут допустить сокращения добычи, однако высокое предложение удерживает цены на газ в США на высоком уровне. Финансовые показатели крупнейших производителей сланцевого газа в США наглядно иллюстрируют результаты неблагоприятной ценовой конъюнктуры и технологических особенностей добычи.  Рис.7 Финансовые показатели Chesapeake Energy Источник: ГУ ИЭС по данным «2009 ANNUAL REPORT CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION»  Рис.7 Финансовые показатели Devon Energy Источник: ГУ ИЭС по данным «Devon Energy 2009 Summary Annual Report» О перспективах добычи сланцевого газа в США на продолжительном периоде пока говорить рано, однако ясно, что США обладают надежными и стабильными запасами собственного газа, хотя экономическая эффективность их добычи при текущей ценовой конъюнктуре под вопросом. Себестоимость добычи, несомненно, будет снижаться с развитием технологий, однако предсказать насколько сильно – нельзя. Что же касается Европы то, несмотря на значительные запасы, перспективы добычи значительных объемов сланцевого газа крайне маловероятны. Согласно работе Advanced Resources International (ARI), геологические запасы сланцевого газа в Европе равны 28,3 трлн куб. м. Технически извлекаемые запасы оцениваются примерно в 4 трлн куб. м., и сосредоточены, в основном, в Швеции, Польше и Австрии. Wood Mackenzie оценил извлекаемые запасы в Швеции в 1,36 трлн куб. м., некоторые оценки идут дальше. ExxonMobil, ConocoPhillips и другие западные компании собираются участвовать в разработке горючих сланцев для извлечения из них природного газа. Несмотря на сильный раздув этой темы в СМИ, есть аргументы, говорящие о том, что значение этого проекта сильно преувеличено. Для разработки сланцевых месторождений, необходимо большое количество бурового оборудования. Однако по данным Baker Hughes, предоставляющей услуги в нефтяной промышленности, число буровых установок в США достигает 949. А во всей Европе их всего около 100. Перевозка оборудования с США займёт длительное время. Правительство Польши оказывает сейчас значительную поддержку сланцевым проектам, формируя для них одни из наиболее благоприятных налоговых условий в существующей мировой практике. Однако могут возникнуть значительные экологические сложности, связанные с технологией добычи газа из сланца, при котором закачиваются под землю тонны химикатов, на решение которых могут уйти годы. Не стоит забывать, что добыче значительных объемов газа в США предшествовали десятилетия геологических и исследовательских работ. В Европе исследования сланцевых месторождений находятся на начальных уровнях. Для добычи сланцевого газа необходимо пробурить множество скважин на больших территориях, однако площадь территории Польши гораздо меньше и плотность населения и застроек больше, нежели в США. В то же время, лишь на месторождении Барнетт при строительстве скважин, дорог и трубопроводов было нарушено и повреждено не менее 550 кв. км земель. В настоящее время во главу проекта добычи сланцевого газа в Польше ставится не экономическая целесообразность, а желание Европы снизить зависимость от внешних поставщиков газа и политические мотивы. Об этом говорит как и форсирование проекта правительством, так и тот факт, что на данный момент себестоимость добычи 1 куб. м. сланцевого газа в Польше оценивает более чем в 280 долл./ тыс. куб. м. (согласно данным E.ON), а спотовые цены на ведущем европейском газовом хабе NBP колеблются сегодня около 205 долл./тыс. куб. м. При низких ценах на газ, добыча нерентабельна для нефтегазовых корпораций и не достигнет значительных объемов, что вполне осознается сегодня правительства европейских стран. Об этом, в частности, говорит заключенный между Правительством Польши и ОАО «Газпром» договор, предусматривающий продление контракта на поставку российского в Польшу до 2037 г., а также увеличение объемов поставок газа по действующему контракту с 2010 г. Сланцевый газ действительно оказывает влияние на цены на газ. Сейчас это выражается в низких ценах на газ в США и снижении экспорта СПГ. В результате переизбытка СПГ на мировом рынке, цены на газ падают и России приходится пересматривать долгосрочные контракты. О том, насколько продолжителен этот процесс, на текущий момент точно сказать нельзя, однако ясно одно – в паре добыча сланцевого газа и цены на газ, именно цены ведут за собой изменение объемов добычи. Журнал: Мировой рынок нефти и газа, №4 (апрель2010) Статья: ГОВОРИТЬ О СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕТ ОСНОВАНИЙ http://energytalks.ru/blog/6.html |

| Friday, December 24th, 2010 | |

| 11:00 am | ОАО Сильвинит: годовой отчет 2009         Структура поставок хлористого калия на экспорт в 2009 году  Структура поставок хлористого калия на внутренний рынок в 2009 году     http://www.silvinit.ru/stockholder/annu http://www.silvinit.ru/userfiles/File/f |

| Saturday, December 18th, 2010 | |

| 2:00 pm | Liquefied Natural Gas - A Canadian Perspective - Energy Market Asssessment An Energy Market Assessme nt FEBRUARY 2009 http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgyn http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgyn Conversion Factors 1 m3 gas = 35.3 cubic feet of natural gas 1 m3 LNG = 21,824 cubic feet of natural gas 1 Tonne LNG = 47,257 cubic feet of natural gas 1 Figure 1.1 - LNG Share of World Natural Gas Market  Source: BP Statistical Review of World Energy 2 Figure 1.2 - Global Natural Gas Consumption and Outlook  Source: EIA International Energy Outlook 2008 3 Figure 1.3 - Natural Gas Balance in Major Consuming Markets  Source: BP Statistical Review of World Energy 4 Figure 2.1 - Estimated Natural Gas Reserves (2007)  Source: IEA 2008 5 Figure 2.2 - World Production and Consumption of Natural Gas (2007)  Source: BP Statistical Review of World Energy 6 Figure 2.3 - Growing Reliance on Natural Gas Imports  Source: EIA International Energy Outlook 2008 7 Figure 2.4 - World LNG Production  Source: BP Statistical Review of World Energy 8 Figure 2.5 - Major LNG Producing and Consuming Regions (2007) - 109m3  Source: BP Statistical Review of World Energy 9 Figure 2.6 - World LNG Markets  Source: BP Statistical Review of World Energy 10 Figure 2.7 - East-Asia Natural Gas Balance  * Predominately From China Source: BP Statistical Review of World Energ 11 Figure 2.8 - East-Asia Seasonal LNG Requirement  Source: Various data sources 12 Figure 2.9 - LNG Supply to Japan  Source: Japan Ministry of Finance 13 Figure 2.10 - Natural Gas Production and Consumption in Major East-Asian Countries*  * Includes Japan, South Korea and China Source: EIA International Energy Outlook 2008, September 2008 14 Figure 2.11 - European Natural Gas Production  Source: BP Statistical Review of World Energy 15 Figure 2.12 - European Natural Gas Balance  Source: BP Statistical Review of World Energy 16 Figure 2.13 - North American Natural Gas Balance  Source: BP Statistical Review of World Energy 17 Figure 2.14 - World Market Influence on U.S. LNG Imports  * Converted to US$/MMBtu from data derived from the InterContinental Exchange (ICE) and the Japan Ministry of Finance 18 Figure 2.15 - Global LNG Liquefaction and Regasification Outlook  19 Figure 2.16 - Global LNG Liquefaction Under Construction  20 Figure 2.17 - LNG Shipping Fleet  Source: Argus and NEB estimates 21 Figure 2.18 - Atlantic Basin LNG Development  22 Figure 2.19 - Asia-Pacific Basin LNG Development  23 Figure 2.20 - Middle East LNG Liquefaction  24 Figure 3.1 - North American Natural Gas Consumption and LNG Imports  Sources: Historical from BP, Projection from EIA International Outlook 2008 with adjustment from 2009 Annual Energy Outlook 25 Figure 3.2 - U.S. LNG Imports  Source: U.S. Department of Energy 26 Figure 3.3 - Natural Gas Production and Consumption in North America  Sources: EIA International Energy Outlook 2008 and Annual Energy Outlook 2009 27 Figure 3.4 - Natural Gas Production and Consumption in Europe  Source: EIA International Energy Outlook 2008 28 Figure 3.5 - U.S. LNG Imports and Atlantic Basin Competition  Sources: Intercontinental Exchange, U.S. Department of Energy 29 Figure 3.6 - Atlantic Basin LNG Supply and North American Imports  Source: NEB estimates 30  31 Figure 4.2 - Illustrative Transportation Costs to Atlantic Basin Markets  Source: NEB 32 Figure 4.3 - New England Natural Gas Consumption and LNG Imports  Source: EIA 33 Figure 4.4 - Illustrative Transportation Costs to Asia-Pacific Basin Markets  Source: NEB 34  35  36  |

| Friday, December 17th, 2010 | |

| 1:15 pm | Российский бюджет и нефть zhu-s: Нефть и жизнь Доходы для внешнего и внутреннего пользования  Слева – доходы, выраженные в «реальных» (т.е. с поправкой на инфляцию в США) долларах, и тут их связь с ценой нефти более чем очевидна. Рост цены нефти на 1% увеличивает ваши долларовые доходы в среднем на ¾ %, если вы – среднестатистический россиянин*. Рубль, будучи типичной «сырьевой» валютой, укрепляется примерно пропорционально экспортной выручке от нефти. Ну, а размывают эту пропорциональность – на графике видно, что она все-таки не очень строгая - потоки капитала, стратегия накопления валютных резервов и ситуация на других, не нефтегазовых экспортных рынках (ну, это, пожалуй, в последнюю очередь, поскольку вес не нефтегазового экспорта у нас скромен и составляет в нынешнем году примерно 42%, считая экспорт услуг). Но для кого из нас существен рост долларовых доходов? Очевидно, что он очень хорош, если человек вдруг «в загранкомандировку от завода угодил», особенно, куда-нибудь в США или какую-нибудь страну «долларовой зоны» вроде Эмиратов. Важно это и при покупке импортных товаров. Например, если сегодня вы можете купить иномарку ценой в годовую зарплату, то вашему отцу в условиях декабря 1993 года пришлось бы трудиться ради такого чуда без еды, питья и прочих удовольствий 16.7 лет (а среднестатистический советский человек на тех же условиях с трудом уложился бы во всю свою трудовую жизнь, не говоря уже о том, что совершая такую сделку, он тут же попал бы в поле зрения компетентных органов). Однако во многих других случаях, особенно когда мы делаем покупки продукции внутренне ориентированных (non-tradable) отраслей – а таких покупок большинство, например, покупаем билет на поезд, или в самолет, оплачиваем коммунальные услуги или покупаем квартиру, долларовый эквивалент наших доходов не так важен, или, лучше сказать, совсем неважен. Поэтому для оценки того, как изменились наши доходы по отношению ко всей совокупности расходов, которые мы делаем внутри родной страны, надо смотреть на них в рублях постоянной покупательной способности (ППС), т.е. скорректированных на индекс цен, который учитывает как импортную, так и отечественную составляющие потребления. И тут связь реальных доходов с ценой нефти, выраженной в тех же рублях постоянной покупательной способности, оказывается не столь уж резко выраженной. Эластичность реальных доходов по цене нефти незначима (иными словами, изменение цены нефти само по себе никак не повлияет на ваш доход в несколько ближайших месяцев), корреляция невелика, и максимальна она при двухгодичном лаге, характеризующем некий период «просачивания» выросших нефтяных цен в кошельки к российскому потребителю. Почему при мЕньшей цене нефти возможны бОльшие доходы? Для иллюстрации факта неоднозначной, инерционной и сильно лаггированной зависимости реальных доходов от цены нефти можно сравнить нынешнюю ситуацию с началом 2000 года. Тогда реальные доходы населения были практически минимальны, в 2.6 раза меньше теперешних, а цена нефти в рублях ППС тогда на 10-15% превышала нынешнюю. Возникает вопрос, как вообще смогла работать наша экономика при столь разных параметрах? Главная причина, конечно, в довольно мощном экономическом росте, до 2004 года – преимущественно экспортно-ориентированным (экспорт той же нефти вырос за 2000-04 годы в физ.объеме вдвое), начиная с 2005 – внутренне-ориентированном, опиравшимся на строительный и торговый бумы. В результате кризиса, экономика, конечно, откатилась. Но недалеко, всего лишь на 2-3 года назад. Еще одна важная причина – состояние бюджета и потоков капитала. Оно, в частности, объясняет, почему в эпоху, обозначенную на графиках как «Тандем», реальные доходы не падают, а даже немного растут, несмотря на сравнительно недорогую нефть и спад в экономике против уровня, с которого она стартовала. К 2000 году в результате девальвации рубля и последующей инфляции уровень доходов населения упал до столь низкого уровня, что экономика могла функционировать при более менее нормальной загрузке мощностей лишь за счет грандиозного вывоза капитала. Уровень внутренних сбережений примерно на 20% ВВП превышал объем внутренних инвестиций. Что не успевал вывезти за рубеж частный сектор, то вывозилось централизованно, через рост валютных резервов ЦБ. (Стабфонда в номинированном в валюте виде тогда еще не было, но это и не важно, бюджетный профицит в любом случае играет ту же роль, формализованные суверенные фонды лишь задают «бюджетные правила» использования налоговых сверхдоходов.) Если бы властям каким-то образом удалось тогда пресечь утечку частного капитала, осуществлявшуюся главным образом в форме «серого», нелегального вывоза, производство немедленно рухнуло бы на 10-15%, поскольку на эти проценты ВВП в стране не нашлось бы дополнительного спроса – ни потребительского, ни инвестиционного. Можно заметить попутно, что примерно та же участь сегодня ожидает сегодня Китай, если вдруг каким-то чудом решится проблема глобальных торговых дисбалансов, и китайцы перестанут экспортировать капитал в грандиозных дозах. Специфика современного развития такова, что бедные страны с низким уровнем доходов населения (центры производства) могут нормально расти, лишь кредитуя богатые (центры потребления). Это своего рода глобализированная «теория праздного класса», лишь благодаря наличию которого было возможно экономическое развитие в 19-ом веке. Восстановление справедливости, а оно непременно произойдет, приведет к обрушению всей фантастически эффективной современной конструкции мировой экономики, а что вырастет на ее месте – бог весть. Но не будет отвлекаться на эти абстрактные размышлизмы. Перпетуум-мобиле бюджетного дефицита В эпоху «Тандема» сложившийся при более высоких ценах и объемах производства уровень реальных доходов населения поддерживается за счет резкого перехода от профицита бюджета к его дефициту. (Во всяком случае, до того, как ближе к концу прошлого года возобновился какой-никакой экономический рост.) Почему такое возможно? Ведь бюджетный дефицит – это, как хорошо известно, лишь другая форма дополнительного налогообложения, государство не тот орган, который умеет делать что-то из ничего. Частные сбережения, необходимые для покрытия дефицита, должны будут вырасти. Либо в форме «инфляционного налога», если рост дефицита приводит к разгону инфляции и вы должны, чтобы угнаться за выросшим номиналом покупок, увеличить остатки обслуживающих их денег. Либо в виде роста депозитов, облигаций, отказа от кредитования и возврата ранее взятых кредитов. Именно этот процесс «отката» (не в смысле «распила»!) после кредитного бума, в результате которого норма личных сбережений выросла почти втрое, и удерживает реальные доходы на достигнутом уровне, и даже позволяет поддерживать некоторый, правда, малозаметный, их рост. И не только у нас одних. (Добавка для не экономистов.) По Кейнсу, именно на этом эффекте дополнительного бюджетного дефицита, а именно – компенсирующем его росте частных сбережений и основывается стимулирующее «выталкивание» угодившей в кризисную яму экономики. Хоть сами сбережения и вырастут, но население постарается сохранить их норму постоянной (точнее склонность к ним, как функцию доходов), а это значит, что должен будет вырасти уровень доходов и производства. Конструкция весьма причудливая, и вокруг этой сильной гипотезы – неизменной склонности частного сектора к сбережениям (на ней держится существование фискального мультипликатора) – было сломано много копий лет 40-50 назад. Нынешний мейнстрим состоит, кажется в том, что какой-то краткосрочный импульсный эффект бюджетного стимулирования, пожалуй, может иногда иметь место из-за «заторможенных» реакций потребительского поведения и цен. Статистический анализ тоже говорит о том, что «кое-где у нас порой» снижение налогов http://www.econ.berkeley.edu/~cromer/Ro или дополнительные бюджетные расходы http://voxeu.com/index.php?q=node/5462 (link от kar_barabas) могли оказывать позитивное влияние на ускорение роста «застрявшей» в рецессии экономики (если везло). * Считается регрессия вида ln(доходов)=a*ln(цены нефти)+b*t+с на интервале дек.1993-нояб.2010, для него же приведены и к-ты корреляции. Период 1992-93 гг. отброшен как переходный и нехарактерный, что видно и по «зашкаливающим» кривым на графике. http://zhu-s.livejournal.com/115432.htm vedomosti.ru: Нашлось 500 млрд руб. Рубль будет слабеть, нефть — дорожать, доходы населения — медленно расти, а ВВП застынет, обещает Минэкономразвития. Бюджет выиграет, а граждане потеряют, указывают эксперты Минэкономразвития скорректировало прогноз социально-экономического развития на 2011-2013 гг. Самые большие изменения коснулись роста ВВП, реальных доходов населения, цены на нефть Urals и обменного курса рубля (см. таблицу на стр. 03). Нефть, считают чиновники Минэкономразвития, в этом году стоит $77,5 за баррель — на $2,5 дороже, чем в осенних прогнозах. В 2011 г. она подорожает до $81 за баррель (на $6 выше предыдущего прогноза), в 2012 г. — до $83 (на $5), а в 2013 г. — до $84 (на $5). ( Read more... ) «Мы даем консервативную оценку цен на нефть, но вероятность того, что цены будут выше, — она выше, чем того, что цены будут ниже», — настаивает замминистра экономического развития Андрей Клепач (цитата по «Интерфаксу»). А директор департамента Минэкономразвития Олег Засов согласен с Кудриным в том, что нефть дорожает благодаря «количественному смягчению» ФРС, но, считает он, ФРС будет продолжать эту политику. «Количественное смягчение» ФРС часто используется как аргумент в пользу роста цены на нефть, но роста весьма волатильного, рассуждает Апокин: «Нестабильность цен на нефть может наблюдаться при любом ценовом тренде, здесь противоречия нет. Вот Минэкономразвития на этом основании ждет повышения роста цен на нефть, а Минфин — нестабильности и понижения». Сейчас все аналитики повышают прогноз цены нефти, говорит Засов: «Консенсус идет за спотом». Нефть стоит около $90 за баррель, так что прогноз предусматривает снижение цены, замечает он. Вчера нефть марки Urals стоила $88,83 за баррель, а средняя за год — $77,57. Пересмотр показателей 2011 г., в том числе курса рубля и инфляции, связан в большей степени с изменением ситуации в августе — ноябре 2010 г., объясняет Засов: большим ростом импорта, значительным оттоком капитала, засухой и инфляционным всплеском. ( Read more... )  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic |

| Wednesday, December 15th, 2010 | |

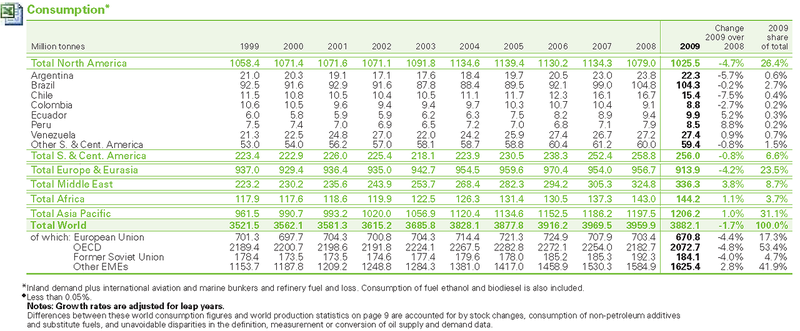

| 2:33 pm | bp statistical review: Южная и Центральная Америка Нефть Добыча  Потребление  Запасы  Газ Добыча  Потребление  Запасы  |

| Tuesday, December 14th, 2010 | |

| 10:00 pm | pyhalov: О добыче нефти и ошибке моего оппонента Некоторое время назад один из моих оппонентов возразил мне следующим образом: http://pyhalov.livejournal.com/16786.htm У Вас: 1910 — 588,4 1911 — 558,6 1912 — 569,3 1913 — 561,3 Смотрим справочник "Статистика производств, облагаемых акцизом" за 1915 год: По бакинскому району поступило нефти с промыслов: 1910 - 586,4 1911 - 674 1912 - 695 1913 - 645,6 + 1914 - 610,8 1915 - 714,9 И это без учёта остальных нефтедобывающих районов. В этом сборнике нет полной статистики из-за военных действий и расстройства получения информации, но Уральская область упоминается как "третья по добыче", при этом только на промысле Доссор добывалось 20 млн. пудов нефти в 1915. Что ж, начнём проверку. Для начала заглянем в аналогичный сборник за 1913 год. Раздел про нефтяную промышленность начинается в нём с вот такой таблицы:  (1913 г. Статистика производств, облагаемых акцизом (с предварительными данными за п.1913/4 по сахарной и винокуренной промышленностям). Часть I. Текст. Пг., 1915. С.54 второй пагинации) Как мы видим, цифры добычи нефти в России хотя и отличаются, от приведённых мной: http://pyhalov.livejournal.com/16786.htm но отличаются незначительно, отклоняясь в разные годы как в «плюс», так и в «минус». То есть, перед нами обычная погрешность, свойственная дореволюционной статистике. Однако в том же сборнике есть и другая таблица, озаглавленная «Обороты с сырою нефтью в заводском районе за 1904–1913 гг.»:  (Там же. С.70 второй пагинации) Нетрудно заметить, что в графе «Поступило с промыслов» (бакинских) за 1910–1913 гг. фигурируют именно те цифры, которые приводит мой оппонент. Однако это вовсе не цифры нефтедобычи, что наглядно видно, если сравнить эту таблицу с данными из таблицы на с.54, приведённой выше. Теперь заглянем в сборник за 1915 год. Раздел про нефтяную промышленность начинается в нём следующими словами: Нефтяная промышленность в 1915 году Продолжающаяся в 1915 г. война и участие в ней значительного числа служащнх акцизных управлений, а также условия, создавшиеся вследствие обстоятельств военного времени в тылу, особенно на Кавказе, служат причиною отсутствия многих данных, необходимых для обычных статистических очерков положения акцизного дела в России в 1915 году. Вследствие сего, в настоящей статье использованы лишь те данные, которые могло получить Главное Управление, причем по неимению сведений о добыче нефти в странах Европы и в Америке и за отсутствием отчета о положении акцизного дела в Закавказском крае и «Обзора Бакинских нефтепромышленников» за 1915 г., материалами каковых изданий приходилось почти исключительно пользоваться при изложении положения нефтяного дела в Бакинском районе, таблица мировой добычи нефти и некоторые главы, в которых излагалось положение нефтяного дела в Бакинском районе, в настоящем издании пришлось опустить. (1915 г. Статистика производств, облагаемых акцизом (с предварительными данными за п.1915/6 по сахарной и винокуренной промышленностям). Часть I. Текст. Пг., 1917. С.68 второй пагинации) Таким образом, данные по мировой нефтедобыче и добыче нефти в России в выпуске сборника за 1915 год вообще не приводятся. Зато есть таблица «Обороты с сырою нефтью в бакинском районе за последнее 10-летие»:  Однако как мы уже видели на примере сборника за 1913 год, это вовсе не цифры нефтедобычи, как ошибочно полагает мой оппонент. Что же касается цифр нефтедобычи после 1913 года, то они выглядели вот так:  (Война и топливо. 1914–1917 гг. М.; Л., 1930. С.94) http://pyhalov.livejournal.com/18337.htm Из комментариев к записи - "Однако это вовсе не цифры нефтедобычи". А с промыслов поступала ещё какая-то нефть, не добытая? - Часть добытой нефти могла храниться прямо на промыслах, в нефтеямах. Поскольку она никуда не продавалась, то и акцизом не облагалась. - Хранение нефти открытым способом - вещь крайне опасная. - Те не менее - в те времена весьма распространенная. Кстати, и в годы Великой Отечественной - тоже. |

| Monday, December 13th, 2010 | |

| 9:00 pm | energyland.ru: Цены на газ В кризис цены на газ снизились в 2-4 раза, что логично. Цена отдельных поставок упала до $100 за тыс. куб. м. Причем, сильнее всего обвалились спотовые цены на газ (т.е. цены по биржевым контрактам на немедленную поставку газа). Цена по долгосрочным контрактам (именно по таким работает «Газпром») снизилась не столь резко (см. рис. 1). Если в начале кризиса спотовые цены находились на уровне долгосрочных контрактов, то обвалились они примерно в два раза больше. Спотовые цены ушли на уровень 2003-2004 года, в то время как цены по долгосрочным контрактам на уровень 2006-2007 года. Этот гандикап – значительный разрыв между спотовыми ценами и ценами по долгосрочным контрактам, привязанным к ценам на нефть – привел к тому, что потребителю стало гораздо боле выгодно покупать газ на спотовом рынке. Этим, в том числе, объясняется случившееся в России падение экспорта в 2009 г. Потребители просто переориентировались на поставщиков, активно работающих на спотовом рынке. А «Газпром» к таковым не относится. РИС. 1 Наибольший удар кризис нанес по спотовым ценам (синие и зеленый графики)  Более низкие цены спотового рынка привели к росту его доли в общем объеме сделок с газом. Причем, как заметил заместитель директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, доля спотового рынка растет достаточно быстро. Основная доля торгов приходится на площадку NBP (Великобритания), но активно развиваются и другие хабы в Европе. Любопытно, что только 6% европейской спотовой торговли осуществляется на физических хабах. Все остальное торгуется на виртуальных хабах. То есть хабом может выступать некая газотранспортная система, которая может осуществлять поставки. Не обязательно пересечение нескольких газопроводов. Это говорит о том, что центров хабовой торговли будет становиться все больше и они могут появляться практически в любом месте. Во всяком случае, в Европе возможности этого есть, особенно в условиях развития газотранспортной инфраструктуры (рис. 2). РИС. 2 Развитие биржевой торговли газом в Европе  В первом десятилетии ХХI века доминирующее положение в среднемировом энергобалансе продолжают занимать нефть и газ: 36 и 27,5% соответственно (см. рис. 3). Общая тенденция развития энергетики такова, что логично предположить рост доли в энергобалансе возобновляемых источников энергии. Старший научный сотрудник Отдела экономических исследований Казахстанского институт стратегических исследований Бэла Сырлыбаева приводит прогнозные данные, согласно которым к 2030 г. солнечная энергия будет обеспечивать до 10% от мирового энергопотребления, ветровая - 15%, гидроэнергетика - 9%, т.е. через 20 лет около 35% энергии в мире будет вырабатываться из возобновляемых источников. РИС. 3 Структура потребления первичных энергетических ресурсов в мире в начале XXI века  В то же время существует мнение, что развитие ВИЭ, по крайней мере, в ближайшие 10 лет не будет столь уж стремительным, а рост доли этих источников в мировом энергобалансе даже будет отставать от роста доли газа . В этом ключе любопытно выглядит прогноз американских экспертов, специалистов в области нефтяной индустрии, технологии и экономики Майкла Экономидеса и Рональда Олини (табл. 1). По мнению экспертов, технологией будущего станет водородная энергия, получаемая не за счет использования ядерной энергии, а из природного газа или пропана. Природный газ станет «компромиссным» видом топлива, способным удовлетворить как разумные требования защитников окружающей среды, так и обеспечить глобальное экономическое развитие на длительную перспективу. ТАБЛ. 1 Прогноз структуры мирового энергопотребления на 2020 г., в % (по М. Экономидису и Р. Олини)  ... Дополнительную привлекательность внутреннему рынку придает выход внутренних цен на уровень равной доходности. Планировалось, что на него мы выйдем уже в 2011 году. Однако, как замечает Вячеслав Кулагин, уже сейчас понятно, что планам сбыться не суждено. Когда принималось это решение в 2006-07 г. цены на нефть и цены на газ на европейском рынке, к которому мы привязываемся, были примерно на 60% ниже, чем сейчас. И мы не смогли догнать этот уровень цен. При анализе различных прогнозов европейских цен на газ получаем, что при ежегодном 25-процентном увеличении цен на газ в России, мы выходим на уровень равной доходности в период с 2013 по 2018 год. http://energyland.ru/analitic-show-6134 |

| Wednesday, December 8th, 2010 | |

| 4:15 pm | Usgs Assessment: Central and South America   http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/R6.htm http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0037-01/ |

| Monday, December 6th, 2010 | |

| 8:30 am | dolgikh: мировое потребление природного газа   По абсолютным масштабам лидирующие позиции в мировом газопотреблении занимает группа промышленно развитых стран. В то же время в последние десятилетия темпы прироста потребления природного газа в промышленно развитых странах были ниже среднемировых показателей, что привело к снижению доли этих стран в суммарном объеме газопотребления. Среднегодовые темпы прироста по этой группе стран составили в 1971-1980 гг. 2% против 3,9% среднемировых, а в конце XX - начале XXI века - 1,2% против 2,3% в среднем по миру. Существенное замедление потребления газа промышленно развитыми странами в истекшем десятилетии связано главным образом с экономическими спадами в начале 80-х и 90-х годов. К середине 90-х годов спрос повысился и, согласно прогнозу МЭА, в ближайшей перспективе уровень спроса на природный газ со стороны развитых стран не будет отличаться от среднемирового. Среднегодовые темпы прироста потребления природного газа в бывших социалистических странах в 1971-1990 гг. составили 6,3% и заметно превышали мировые, что вело к последовательному увеличению их удельного веса в мировом газопотреблении. Эта тенденция прервалась в 90-е годы в обстановке политических и экономических потрясений, в частности, в результате резкого снижения промышленного производства в странах СНГ. Развивающиеся страны, так же как и страны ОПЕК, по интенсивности потребления газа превосходили другие регионы, что в значительной мере связано с низким исходным уровнем потребления. Если использование газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной и Центральной Америке, Африке и на Ближнем Востоке увеличивалось со средними темпами не менее 6% в год, в Европе наблюдался умеренный рост - в среднем на 4,1% в год, то для США и постсоветского пространства были характерны стагнация или даже снижение объемов потребления.   Традиционными потребителями природного газа являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический сектор. Динамика и масштабы спроса на природный газ со стороны отдельных потребительских групп носят различный характер. В то время как одна группа потребителей увеличивает долю газа в покрытии своих энергетических затрат, другая отдает предпочтение конкурирующим энергоносителям. В структуре потребления в связи с этим происходят изменения, которые определяются помимо конкурентного предложения на рынке энергоносителей также технологическими факторами, экологическими требованиями, государственным регулированием. Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и сектора, формируются наиболее устойчивые и стабильные потребители. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Начатое несколько лет назад массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа в электроэнергетике. Использование природного газа возрастет и в других секторах мирового хозяйства. В химической и нефтехимической промышленности природный газ используется не только как технологическое топливо, но и как ценное сырье для производства аммиака, метанола, ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой гаммы химических полупродуктов. Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом и коммунально-бытовом секторах - 77% в 2008 году, в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива 2%, закачивалось в пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В перспективе высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива до 3%. Крупной группой в газопотреблении является коммерческо-бытовой сектор. Спрос на природный газ со стороны коммерческо-бытового сектора в течение длительного времени сохраняется на высоком уровне и имеет тенденцию к росту благодаря таким его потребительским свойствам как высокая калорийность, удобство применения и чистота сгорания, что делает его привлекательным источником энергии для приготовления пищи и отопления жилых домов, служебных помещений и т.п. Как правило, коэффициент полезного действия газа выше, чем при использовании других видов энергии, за исключением электричества, особенно в небольших нагревательных приборах (бытовое потребление). http://dolgikh.com/index/0-38 |

| Sunday, December 5th, 2010 | |

| 12:33 pm | metaltorg.ru: О прогнозах цен на металлы (02.08.2004) Как черная, так и цветная металлургия отличаются от многих других отраслей промышленности длительным инвестиционным периодом. Собственно металлургическое предприятие полного цикла по современным технологиям строится за считанные годы. Однако его конкурентные преимущества на мировом рынке будут невелики или будут отсутствовать вообще. Выигрыш от современных технологий в металлургии не столь велик по сравнению с инфраструктурными преимуществами предприятия. Среди них выделяется обеспеченность сравнительно недорогим сырьем и энергией, а также невысокие транспортные издержки. В случае, когда «с нуля» надо реализовывать весь металлургический комплекс, включая горнорудную его часть, сроки окупаемости инвестиций растут до десятилетия, а объемы инвестиций считаются миллиардами. Бизнес-планирование таких проектов, их сроки окупаемости и конечная рентабельность, конечно, связаны с ценами. А первые среди них – перспективные цены продукции, т.е. в металлургии – цены на металл. Попытки фондовых аналитиков спрогнозировать цены на месяцы и годы вперед представляют собой новый и любимый вид игр на большие деньги. Баланс спроса и предложения тут лишь средняя карта. Она легко бьется козырями геополитических процессов. Войны и конфликты, вмешательства правительств, отдельные события (например, забастовка заметного ГОКа или металлургического комбината) оказывают на цены много большее влияние. Финансовому рынку, например, хэдж-фондам, свободно оперирующим активами в триллионы долларов, в общем-то неважно, какой прогноз, вверх или вниз, не оправдался. Главное, чтобы сошелся с прибылью общий баланс множества сделок по диверсифицированному пакету инвестиций. Баланс этот, как правило, сходится, а раскачка цен по реальным товарам – лишь побочный его эффект. Более того, чем рынок нестабильнее – тем лучше! Становится выше потенциальная прибыль у главных его финансовых игроков, следовательно – возникает интерес к его «раскачке». Ниже – подробнее о фактической ситуации по различным группам металлов. Рынок драгоценных и редких металлов Начнем с подведения итогов по прогнозированию цен на 2003 год. Прежде всего – по рынку драгоценных металлов, где опыт финансовых аналитиков очень велик. Соответствующие данные по основным драгметам (прогнозы декабря 2002 г. – января 2003 г.) приведены в таблице 1.  Итоги этого анализа авторитетнейших банков и компаний оказались весьма слабы. В среднем по году цены прогнозов оказались занижены (кроме рынка серебра) на 6-12%. На конец 2003 года – занижены по всем базовым драгоценным металлам на 15-17%. Главная причина ошибок – существенная недооценка глобальных процессов в мировой экономике. Прежде всего – это недостаточный учет общемировой инфляции в долларовой зоне, т.е. девальвации доллара США. Большинство аналитиков, к примеру, мало внимания обратило на рекордный дефицит бюджета США. Он, в общем-то, привычен, однако при вялом состоянии американской экономики оказал на рынок большой эффект. Избыточные мировые финансы активно искали в прошлом году сферу применений. Классическое их вложение (в золото) принесло за год 21,3%, в серебро – 28,3%. О существенной недооценке золота мы предупреждали еще в ноябре 2002 года, в статье «Золото – металл или нет?» («Металлургический бюллетень» № 2). Инфляция в условиях превышения потребления золота над его добычей была тогда весьма устойчивой. К концу 2003 года она еще усугубилась. После спада в 2002 году золотодобыча в мире по итогам 2003г. выросла только на 0,4% (до 2 601 тонны). Это вновь на 15-20% ниже потребления, т.е. опять истощает золотые резервы мира (около 10000 тонн). Долгосрочный прогноз для цен на золото является очевидным – дальнейший рост. Платина, востребованная не только спекулятивно, но и технологически (катализаторы и т.д.) подорожала за 2003 год еще сильнее. Вклад в нее принес 35,8% годовых, а прогнозы составили в среднем только 74-88% от реальных цен. Отдельно несколько комментариев по мировому рынку палладия. Основное производство его в мире Норникель контролирует, а цены – нет. Сохраняем по этому металлу свое мнение – близок к платине и более чем существенно недооценен. Частично виновата в этом сама Россия, полностью дестабилизировавшая его рынок в 90-е годы. Подробнее – в статье декабря 2003 года «Война цен против палладия» (в журнале «Металлургический бюллетень» №24‘2003. Результат этого – не только нестабильные и хронически заниженные цены, но и слабое его техническое применение. Британское аналитическое агентство Johnson Matthey в начале 2003 года сообщало, для палладия «цена останется низкой, на уровне 120-180 долл. в ближайшие полгода». Вторили им и наши финаналитики (например, «НИКойл» – в среднем $180). Средняя цена при этом достигла $ 220, поэтому в середине года Johnson Matthey «подправило» свой прогноз до 140-220 $/унцию. В среднем за год цены на палладий составили 200,6 $/унцию и превзошли средние «западные прогнозы» на 20%. Однако они были самыми нестабильными, дав с 02.01.2003 до 02.01.2004 отрицательную доходность в 7%. Рынок цветных металлов По рынку цветных металлов прогнозирование оказалось еще плачевнее. Соответствующие данные по 2003 году приведены в таблице.  Удивительно, но по всем(!) основным цветным металлам все(!) ведущие «западные» аналитики ошиблись. В среднем по году цены прогнозов оказались занижены (кроме цинка) на 4-22%. На конец 2003 года – занижены по всем базовым металлам на 15-54%. Одна из причин этого – та же, что и для драгоценных металлов, т.е. недооценка общемировой инфляции. Другая немаловажная причина – недооценка высоких темпов развития экономики Китая с соответствующим спросом на металлы и металлургическое сырье. Китай уже стал заметнейшим потребителем, как металлов, так и сырья цветной металлургии, спровоцировав их дефицит в мире. Результат – рост цен по всей цепочке от руды до конечной продукции цветной металлургии. В прошлом году западные аналитики при обосновании прогнозов все дружно смотрели поближе (на ЕС и США), где темпы «оживления» экономики (т.е. спроса на металл) прогнозировались низкими и были фактически невелики. Китай, как и многие развивающиеся страны, они просто проглядели. Сравнение по цветным металлам дает еще один любопытный вывод. Чем дальше страны с основной добычей и производства металла от США и ЕС, тем больше для этого металла ошибка прогноза (или умышленное занижение его цен). Отметим, что такие ошибки - всегда в пользу потребителей и никак не безвредны для производителей рудного сырья и металла. ГМК «Норильский никель» на продаже никеля в начале 2003 года по долгосрочным хеджированным контрактам понес потери до $500 млн. Причина – ориентация их цен на «авторитетные» прогнозы. Отметим по редким металлам и еще одну тенденцию. Продолжается становление на мировом рынке группы компаний монополистов по ряду металлов. Чаще всего – из Китая (редкоземельные металлы, вольфрам и т.д.). Результат этого процесса рано или поздно все тот же – рост цен. Рынок черных металлов По стальному рынку прогнозов цен встречается заметно меньше. Причем чаще они не цифровые, а даже оценочные. Оно и понятно – здесь огромна номенклатура продукции и цен, много шире спектр производителей и потребителей продукции. Именно поэтому мечта Лондонской биржи металлов (LME) - организовать продажу фьючерcных контрактов на стальной прокат - не встретила поддержки специалистов. Зарегистрированный склад самой современной стальной продукции – тонкого листа, никакого смысла не имеет. Технологически ему лучше сразу с прокатного стана идти на штамповку, чем катастрофически быстро ржаветь. Без биржи, имея региональные таможенные пошлины и квоты, стальной рынок по ценам прогнозируем много сложнее. Однако, кроме редких фондовых аналитиков, их порой публикуют металлургические комбинаты. Приведем некоторые прогнозы стальных цен на 2003 год (не принимая во внимание корректировки в течение года): - эксперты ЕС – снижение цен; - японские меткомбинаты – снижение; - Standard & Poor’s – снижение; - Brunswick UBS – снижение; - LongBow Reseach – стабилизация. - Arcelor – стабилизация; - WorldSteelDynamics – повышение на 10%. Итог 2003 года для средних мировых цен – рост на 22% (по фактическим данным CRU international, Metal Bulletin, MEPS). Причины ошибки прогнозов - те же, что и для цветных металлов. Реальности рынка вызвали у «специалистов» немалое раздражение. Нам запомнилось весеннее высказывание старшего экономиста Бостонского исследовательского института Джона Мазерсоула: «Нынешнее удорожание металла – это попытка провести покупателей. Сталепроизводители постараются выжать с них столько, сколько смогут. Спад цен может произойти лишь во второй половине 2004 года или в начале 2005-го», – сообщил он. Это американское мнение, поэтому относится прежде всего к американской стальной индустрии. Кризис ее конкурентоспособности привел за последние годы к банкротству десятков предприятий и общеизвестен. Нет никакого «жирка» у этой индустрии, причем уже давно! Пожалел бы лучше своих... А прогноз его стальных цен на 2004-2005 годы является вполне типичным для большинства зарубежных и российских аналитиков. И, как всегда, весьма сомнительным. Более точным, на наш взгляд, является прогноз на 2 года от украинского премьера Виктора Януковича, сделанный 19 июня в Днепропетровске. Именно этот срок он отвел «для высоких цен и модернизации производства металлургам», далее ожидается выход на мировой рынок дешевой продукции металлургии Китая. http://www.metaltorg.ru/analytics/c |

| Thursday, December 2nd, 2010 | |

| 11:15 am | Никель (29.06.2007) За последние несколько лет металлурги разных стран мира успели забыть, как выглядит стабильный рынок и что такое логика его развития. Стремительный взлет цен на сталь в начале 2004 г. при падении стоимости цветных металлов позволил расправить крылья отечественной черной металлургии. Зато когда через год картина стала обратной, производители сталей с составом сложнее, чем у Ст3, судорожно начали «скрести по сусекам», ища залежи лигатур времен Советского Союза. Те же, кто были счастливыми владельцами любых производств, выпускающих первичный никель, медь или алюминий, внезапно обнаружили, что можно смело забыть такие понятия, как маркетинг, недостаток средств, малая эффективность производства, конкуренция, а заодно – и что такое внутренний рынок. Европа, США и Китай были готовы сейчас потреблять российский цветной металл (или лом) практически в любых количествах… На неплохое состояние дел в российской промышленности косвенно указывает и индекс РТС, который в 2006 г. от уровня 1200 добрался до 1800 пунктов, а в текущем году периодически «приглядывается» к отметке в 2000 пунктов. Вклад российских металлургов в эту переоценку российских активов – едва ли не решающий. Казалось бы, что мировая индустрия также далека от кризиса. К примеру, американский фондовый индекс Dow Jones Industries (DJI) в прошлом году практически не опускался ниже 11000, а в июне 2007 г. превысил 13500 пунктов. Но сравните эту динамику фондового рынка с российской… Однако, что касается цветной металлургии, можно смело говорить не просто о хорошем, а об ее великолепном самочувствии. Среди производителей биржевых металлов в последние годы лучше всего себя чувствуют медные и никелевые предприятия, обладающие собственной рудной базой. Среди них – наш «Норильский никель». Именно этой известной компании и посвящена наша статья. Начнем с «плохого». С того, что в 2006 г. ГМК «Норильский никель» в одночасье лишился позиции крупнейшего мирового производителя никеля. Его спор за первенство с канадской Inco при практически равных объемах производства – по 250 тыс. т никеля в год у обоих – завершил бразильский горнорудный гигант CVRD, купивший канадскую компанию. «Норникель» от утраты лидерства по никелю фактически ничего не потерял. Во-первых, его производство диверсифицировано по целой группе металлов (никель, медь, палладий, платина, кобальт и т. д.). Во-вторых, их рост цен (т. е. рост цен на продукцию «Норникеля») в 2006–2007 гг. в разы перекрыл все прогнозы. Но успешность бизнеса любой компании легко анализируется только в сравнении, сколь сложным оно ни является. Канадскую Inco, растворившуюся в недрах горнорудного колосса CVRD, сравнить с «Норникелем», безусловно, необходимо. Даже невзирая на то, что никель дает менее 5% реализации продукции CVRD. Аналогичные сложности возникают при сравнении с крупнейшим горнорудным холдингом мира – BHP Billiton.  Другие возможные пары никелевых компаний для сравнения – российский «Уфалейникель» или «Южуралникель» и, например, канадский Falconbridge – еще более сложны. Информация о результатах деятельности российских предприятий крайне скудна, выпуск никеля мал, а торги их акциями фактически отсутствуют. Более того – канадский объект для сравнения утрачен: с середины 2006 г. Falconbridge куплен Xstrata. http://www.metaltorg.ru/analytics/c |

| Tuesday, November 30th, 2010 | |

| 10:02 am | metaltorg.ru: Изменения мирового рынка металлов к 2007 году 21.05.2007 Прошедший 2006 год запомнился на редкость активной жизнью рынка металлов. Границы государств для него практически стерлись. Чего только не было – и взрывной рост биржевых цен, дефицит сырья и готовой продукции, громкие покупки металлургических и горнорудных компаний и не менее громкие их продажи. Причем «погоду на рынке металлов» делают сейчас не столько растущие транснациональные холдинги, сколько крупнейшие игроки слившихся фондового и финансового рынков. Мир металлов явно вступил в сложный переходный период, когда стабильность и предсказуемость становятся недостижимой мечтой как производителей, так и потребителей металлов. Остается только надеяться, что ясность ситуации на этот рынок когда-либо вернется. Однако не оставляет ощущение, что, когда это произойдет, металлургия мира будет выглядеть совсем по-другому… Общие тенденции В отличие от финансовых аспектов деятельности горно-металлургических компаний, их производственные показатели «в раз» меняются редко. Ввод заметных производственных мощностей – событие редкое и вполне прогнозируемое. Глобальное производство металлов в последние годы растет достаточно стабильно – на 8–9% в год. Практически не изменилась эта закономерность и в прошедшем году, когда такой рост составил 9,35%. В основном это происходит за счет развития производств в азиатских странах, и прежде всего в Китае. Однако в денежном выражении общий объем мирового рынка металлов вырос за 2006 г. сразу на 25%, превысив $1 трлн. Если сравнивать с 2004 г., то рост выглядит еще более заметным – порядка 40%. И это невзирая на то, что наиболее «весомый» товар – сталь – дорожал не слишком существенно (+6,84% к ценам за предыдущий год и около +6% за два года). В итоге за 2006 г. свою долю на мировом рынке расширили (за счет подорожания) практически все цветные и редкие металлы (таблица 1). Причем аналитики всего мира спорят, является ли  Биржевые металлы Как и в прошлом году, основной рост цен пришелся на биржевые цветные металлы. И для этого было несколько причин. Бурно растущая китайская экономика стремительно наращивает потребление сырья, оттесняя страны Запада на вторые роли. В 2006 г. стало заметно, что китайские компании начали активную экспансию в горнодобывающие мощности по всему миру, приобретая месторождения и предприятия во всех частях света, от Австралии (Aurukun) до России (Кызыл-Таштыгское месторождение). Китай предлагает сейчас мощнейшие инвестиции в горнорудную промышленность десятков стран. Цель – надежно обеспечить металлом продолжающуюся индустриализацию Китая. Расширение аппетитов крупнейшего потребителя (КНР) и Азии в целом не прошло для рынка цветных металлов незамеченным. Если где-то прибыло – значит где-то убыло. В прошлом году начали пустеть традиционные склады, ориентированные на Лондонскую биржу металлов (LME), и прежде всего в Западной Европе. В условиях дефицита металлов на сцену вышел второй фактор – наличие свободных денег, для которых в 2006 г. не было выгодных объектов для инвестирования. Причем огромнейшие финансовые активы Европы и США ринулись не в производство, а непосредственно в металл. Рост спекулятивных вложений в биржевые металлы за последнюю пару лет вырос в сотни раз. Только за вторую половину 2006 г. в этот рынок инвестировано $800 млн, причем многие западные финансовые фонды сообщили о намерении увеличить долю сырьевых товаров в своем портфеле до 10%. Если учесть, что под управлением хедж-фондов в середине 2006 г. находилось около $1,7 трлн, то речь идет о дополнительных инвестициях порядка $170 млрд. При этом совокупная стоимость всех биржевых металлов, произведенных в 2006 г., составила менее $290 млрд. На рынке появился игрок, финансовые ресурсы которого явно превышают возможности всех вместе взятых потребителей цветных металлов. В итоге биржевой рынок срочных контрактов напрочь забыл о существовании реального производственного спроса. Кабельные заводы и предпрития ОЦМ все более ориентируются на цены кеш-сделок, нежели 2–3-месячных контрактов, некогда бывших основными на LME и других биржах. Кратко рассмотрим ситуацию и специфику по каждому из шести биржевых цветных металлов по состоянию на май 2007 г. Алюминий С 2004 г. цены первичного алюминия выросли на 50%, тогда как объем производства – всего на 9%. Зато кардинально изменилась география его производства: «центр тяжести» решительно сместился на Восток, и, похоже, возвращаться оттуда не собирается. С 2000 г. китайское производство алюминия выросло в 3,4 раза, а мощности сейчас превышают 12 млн т алюминия в год. Наращивание мощностей и объемов не может сдержать даже правительство КНР, которое довольно активно тормозит рост национальной алюминиевой промышленности. Причина – сохраняющийся дефицит электроэнергии в стране. Крайняя энергоемкость производства алюминия ставит его особняком от других цветных металлов. Он менее зависим от конъюнктуры рынка горнорудного сырья (бокситов, глинозема) и тяготеет к странам с избыточным и растущим производством электроэнергии. Тут перспективы России с ориентацией на звание «великой энергетической державы» весьма оптимистичны. Нельзя не упомянуть об образовании крупнейшей (по объемам производства первичного алюминия) компании мира – «Российского алюминия». Сделка по слиянию активов РУСАЛа, СУАЛа и Glencore завершилась 27 марта 2007 г., и в течение трех лет компания планирует провести IPO. Американская Alcoa, которую «Российский алюминий» потеснил на «алюминиевом троне», уверена, что «является неоспоримым лидером в алюминиевой промышленности». Отчасти они правы – «Российский алюминий» значительно уступает Alcoa по своим финансовым показателям. Так, выручка в 2006 г. у РУСАЛа достигла только $8,18 млрд против $30,38 млрд у Alcoa. Причина в том, что удельная стоимость продаваемой продукции составляет $2957 за т у РУСАЛа и $8553 за т – у Alcoa. Эта разница создается высоким переделом. Alcoa преимущественно продает прокат и готовые изделия из алюминия и сплавов в отличие от первичного металла РУСАЛа. Более того, в прессе появились сообщения о возможном объединении в крупнейшую алюминиевую корпорацию мира компаний Alcoa и Alcan. Это повышает конкурентоспособность объединения за счет растущих канадских энергоресурсов. Медь На медном рынке крупных слияний и поглощений замечено не было, как и сокращения производства, – наоборот, за 2 года выпуск меди вырос на 9%, а в 2006 г. – на 5%. В прошлом году производство меди росло по всему миру, за исключением Чили и США. В странах ЕС-15 выпуск рафинированной меди вырос на 1,8%, в Китае – на 15%, в Индии – на 26%, в Японии – на 10%, в России – на 2,8%. Главный мировой производитель меди – чилийская Codelco – в 2006 г. снизила объемы производства на 3%, до 1,68 млн т. С учетом производственных показателей El Abra, в которой Codelco владеет 49%, производственные объемы компании достигли 1,78 млн т, что на 2,6% меньше, чем в 2005 г. Однако в части добычи меди ситуация много хуже и запутаннее. В 2006 г., по данным ICSG, добыча меди сократилась на 0,24%, до 14,95 млн т. Однако по данным USGS, добыча меди в мире выросла на 2%, до 15,3 млн т. Так или иначе, это означает нарастание дефицита медных руд в мире. В последние годы активный рост добычи наблюдался только в Африке (+17%), в основном благодаря запуску новых проектов и расширению производств в Конго и Замбии (+24%). По ряду источников есть заметный рост добычи меди в США, Казахстане, Канаде. Однако прирост почти полностью компенсируется спадом добычи в Индонезии (-25%) и Мексике (-11%), а также нестабильностью ситуации в Чили. В этой стране, имеющей 30% мировых запасов меди, как и в Мексике, зафиксировано множество трудовых конфликтов (забастовок и т. п.), существенно повлиявших на мировые цены. Аналитики ICSG уверенно сообщали в мае 2006 г. об избытке предложения меди на рынке в 26 тыс. т, а к осени, когда цены уже падали, заявляли о дефиците в 17 тыс. т. Однако к концу года ICSG насчитал годовой избыток уже в 350 тыс. т меди. Другая исследовательская организация – WBMS –зафиксировала приблизительно тот же объем избытка. Тот факт, что при этом цены за год выросли на 90%, оба института никак не объяснили. Только лондонская Bloomsbury Minerals Economics дает совершенно другую статистику, указывая на дефицит рафинированной меди на рынке, достигавший в 2006 г. пиков в 220 тыс. т. Это, пожалуй, единственная западная аналитическая компания, которая придерживается мнения, что ценообразование на рынке цветных металлов сейчас определяется инвесторами, а не производителями. http://www.metaltorg.ru/analytics/c |

| 10:00 am | ТНК-ВР форсирует экспансию на международный рынок О намерении ТНК-BP создать международную трейдинговую компанию сообщил вчера старший вице-президент компании Грэхэм Шарп. «Это поддержит планы будущей зарубежной экспансии ТНК-ВР и обеспечит диверсификацию деятельности компании», — сказал он. Предполагается, что трейдер будет зарегистрирован в Женеве и начнет работу в III квартале 2011 г. У всех крупнейших нефтяных компаний мира есть собственные трейдинговые подразделения. Среди российских таковые в наличии только у «Лукойла» (Litasco) и «Газпром нефти» (Gazprom Neft Trading), остальные пользуются услугами международных посредников. Около трети этих объемов приходится на Gunvor Геннадия Тимченко. В 2009 г. Gunvor была третьим мировым нефтетрейдером по объему выручки. Через кого экспортируется продукция ТНК-BP, представитель компании не говорит. «ТНК-ВР будет сложно потеснить нынешних лидеров», — считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов. «На этом рынке бал правят темные лошадки. Для того чтобы двигать серьезными объемами нефти, требуются не только солидные финансовые ресурсы и значительный опыт. Нужны еще соответствующие связи», — говорил в интервью «Ведомостям» президент компании Platts Лоуренс Нил. Сейчас ТНК-BP экспортирует 1,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Чтобы выйти на международный уровень, компании предстоит удвоить эти объемы, отметил Шарп. Нарастить продажи до 2 млн баррелей в сутки (около 100 млн т в год) ТНК-ВР планирует в течение 3-4 лет. Половина придется на продукцию третьих сторон, пояснил вице-президент ТНК-ВР. Возможных партнеров холдинга он не назвал, сославшись на «коммерческую тайну». Заявленные ТНК-ВР объемы амбициозны: это около трети сегодняшнего рынка (прогноз на 2010 г. — 215 млн т нефти и 110 млн т нефтепродуктов), отмечает Борисов. «Рентабельность трейдингового бизнеса ниже, чем у нефтедобычи. Но если холдингу удастся претворить свои планы в жизнь, то это повысит показатель EBITDA на баррель добычи, сократив разрыв с “Роснефтью” и “Лукойлом” (у них этот показатель составляет $22, у ТНК-ВР — $19)», — говорит аналитик.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic |

| Monday, November 29th, 2010 | |

| 6:00 pm | bloom-boom.ru: Нефть - мифы и реальность URR - Ultimate Recoverable Ressource   http://www.bloom-boom.ru/blog/materialm |