[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, June 16th, 2011

| Time | Event |

| 10:14a | Как Малайзия решает проблему «понаехавших» Андрей Ланьков http://slon.ru/blogs/lankov/post/59 Похоже, что проблема иммиграции будет одной из основных проблем наступившего века. Что бы ни говорили по этому поводу оптимисты (в основном, настроенные либерально) и пессимисты (по преимуществу, настроенные националистически), простых решений у этой проблемы нет. Развитым странам не удастся ни закрыть границы, ни интегрировать всех пришельцев. Поэтому имеет смысл присмотреться к опыту тех стран, в которых эта самая «проблема понаехавших» стоит уже давно. Их опыт этот не всегда оптимистичен, но знать его надо – знать и делать выводы. Одна из таких стран – Малайзия. Страна это небольшая, с населением 27 млн человек. ВВП на душу населения приближается к $15 000, что по меркам региона весьма неплохо. Однако есть в Малайзии одна интересная особенность – собственно малайцы составляют там всего половину населения (точнее – 50,4%). Кроме них есть в Малайзии и аборигены, коллективно именуемые Оранг Асли, то есть «изначальные люди». Их 11%, но живут эти малые народы в джунглях и выступают чем-то вроде местных чукчей – экзотического нацменьшинства, к которому малайцы относятся свысока и покровительственно. Проблемы создают не эти охотники за головами из джунглей Саравака, а две другие общины: китайцы и индийцы, которые составляют, соответственно, 24% и 7% всего населения страны. К ним относиться покровительственно не получается никак. В отличие от большинства стран, где первые поколения иммигрантов живут довольно бедно и занимаются той деятельностью, которой местные брезгуют, в Малайзии дела обстоят ровно наоборот: в руках понаехавших находятся и экономика, и образование, и большинство престижных видов деятельности (за исключением госслужбы). Малайцы – коренное население Малайского полуострова и прилегающих к нему островов, большинство которых сейчас входят в состав Индонезии. Собственно говоря, малайский и индонезийский – это два близких диалекта одного языка, отличий между ними существенно меньше, чем между русским и украинским. Сначала малайцы были индуистами, но с XIV века начали переходить в ислам. Однако стабильного государства создать они так и не смогли – вплоть до появления колонизаторов регион представлял собой мозаику микрогосударств, где султаны и раджи постоянно воевали друг с другом. В 1824 г. территорию поделили между собой Британия и Голландия. Та часть, которая отошла к Британии, впоследствии стала основой Малайзии, а оставшаяся у голландцев территория превратилась в ядро Индонезии. К тому времени в регионе уже жили многочисленные китайские торговцы. Земля эта была богата пряностями, дорогим деревом, но торговать гордые султаны не умели, так что в руках китайцев оказалась почти вся внешняя торговля. С приходом британцев на смену торговле пряностями пришло выращивание каучука и добыча олова. Британские менеджеры обнаружили, что представители «титульной нации» не слишком хорошо работают на производстве – для них важнее получать удовольствие от жизни и соблюдать время молитвы. Поэтому в середине XIX века начался массовый завоз китайцев и индийцев – дешёвой и дисциплинированной рабочей силы. Китайцы в основном направлялись на шахты, а индийцы – на плантации каучука. Индийцы не слишком преуспели (хотя в целом живут значительно богаче малайцев), а вот китайцы быстро пошли вверх, так что к началу XX века и местный бизнес, и образование оказались под их контролем. Здесь немалую роль сыграло и то, что малайцы не слишком хотели посылать своих сыновей в современные школы, во главе которых стояли «неверные», а вот молодые китайцы активно осваивали ньютонову физику и бухгалтерию. Впрочем, большинство китайцев тогда трудилось в шахтах и в мастерских: квалифицированные рабочие были по преимуществу китайцами. Понятно, что и Малайская коммунистическая партия тоже являлась китайской организацией. Непропорционально большая роль китайцев в экономике вообще характерна для стран Юго-Восточной Азии: похожая картина наблюдается и в Индонезии, и в Таиланде (с той разницей, что там китайцы научились скрывать своё происхождение). В целом они играют примерно ту же роль, какую евреи играли в средневековой Европе, а армяне и греки – в Османской Империи. Однако мало где китайское доминирование в экономике носит такой же явный характер, как в Малайзии. Во время японской оккупации 1941–45 гг. малайская аристократическая верхушка не слишком сопротивлялась пришельцам – для нее разгром британцев был простой сменой одних колонизаторов другими. Партизанскую войну в джунглях вели преимущественно китайцы-коммунисты. Однако вернувшиеся в 1945 г. англичане предпочли по-прежнему сотрудничать с малайскими аристократами, а не с лидерами сопротивления. Оно и понятно: началась Холодная война, и оснований доверять Малайской компартии у британцев не было – тем более, что сама эта партия находилась на содержании и под контролем Пекина (что тоже вполне естественно). В 1948 г. компартия начала массовую партизанскую войну, которая фактически продолжалась до 1960 г. (формально о ее прекращении было вообще заявлено только в 1989 г.). Войну коммунисты проиграли в первую очередь потому, что для малайцев они остались партией китайцев. Так оно, в общем, и было: из 10 партизанских полков девять было чисто китайскими, и лишь один – смешанным. Малайские крестьяне посчитали, что в случае победы коммунистов (то есть китайцев) их ждёт судьба дискриминируемого меньшинства на собственной земле – и стали союзниками британской администрации, которую они восприняли как меньшее зло. В такой обстановке и было в 1957 г. основано независимое государство Малайзия, во главе которого с самого начала встали малайские националисты (с тех времён и до наших дней этнические малайцы доминируют на госслужбе и в силовых органах). Первоначально в состав нового государства вошёл и китайский Сингапур, однако его присутствие означало, что в новом государстве малайцы оказались в меньшинстве. Поэтому в 1965 г., после серии конфликтов, малайские националисты пошли на шаг, для националистов весьма необычный: они исключили расово ненадёжный Сингапур из состава Малайзии, урезав таким образом её территорию. В итоге этот развод пошёл, кажется, на пользу обеим сторонам. Китайцы Сингапура, освободившись от контроля малайзийских бюрократов, достигли такого уровня процветания, о котором соседи не могут и мечтать: несмотря на полное отсутствие ресурсов, ВВП на душу населения в Сингапуре сейчас в пять раз выше, чем в богатой нефтью, лесом и оловом Малайзии. С другой стороны, пожертвовав Сингапуром, малайские националисты сместили в свою пользу этнический баланс и, соответственно, перестали бояться того, что китайцы станут в стране титульной нацией. Однако экономическое неравенство сохранялось: в конце 1960-х годов малайцы, составляя половину населения, контролировали только 2,4% всей собственности страны – ситуация, пожалуй, беспрецедентная. Вдобавок, общины не слишком смешиваются между собой и бережно хранят свою культуру и традиции. Например, 90% китайцев получают образование на китайском (как ни странно, не на родном диалекте, а на путунхуа – официальном языке КНР), и отправлять своих детей в малайские (то есть мусульманские) школы совершенно не хотят. В 1967 г., описывая в интервью ситуацию в стране, премьер-министр сказал прямо: «Фактом является то, что в настоящий момент экономическая власть находится в руках китайцев, а политическая власть – в руках малайцев». После того, как в 1969 г. по стране прокатилась волна антикитайских погромов, сложился необычный компромисс: китайцы и индийцы фактически согласились с серией мер, направленных на их дискриминацию, в первую очередь в экономической сфере. Эти меры, осуществлявшиеся в 1970–1990 гг., известны как «Новая экономическая политика» (НЭП). В несколько смягчённом виде она продолжается и сейчас. Малайзийский НЭП ставил своей целью довести к 1990 г. долю малайских капиталов в ВВП до 30% (вообще-то, довольно скромная задача). Формально, впрочем, речь шла не только о малайцах, но и о представителях местных племен. Малайцы и аборигены составляют специальную категорию, которую назвали красивым словом «бумипутра», то есть «дети земли». Им дают льготные ссуды в банках, их субсидируют при покупке недвижимости, им предоставлено преимущественное право на получение стипендий. Для китайцев и индийцев в вузах была вполне официально установлена процентная норма, которая ограничивает их доступ к высшему образованию. Разумеется, на практике все эти льготы коренного населения оплачиваются за счёт налогоплательщиков, которые в основном являются китайцами. Первый раунд НЭПа окончился лишь частичным успехом. Доля бумипутра в собственности сейчас составляет 19–20% – существенно ниже 30%, запланированных первоначально. Бумипутра стало существенно больше, чем раньше, среди квалифицированных специалистов – врачей, инженеров. Однако по-прежнему среди наиболее обеспеченных и наиболее образованных слоев преобладают этнические китайцы. Любопытно и другое. В последние десятилетия малайзийские политики очень осторожны, когда речь заходит об отношениях между общинами. Казалось бы, национализм – идеальное оружие политической мобилизации, однако в малайзийской политике к нему прибегать боятся – по-видимому, слишком свежа память о погромах 1969 г. и китайском коммунистическом восстании 1948-60 гг. Наоборот, в государственных СМИ постоянно и весьма навязчиво воспевается малайзийское единство. Малайзия в её нынешнем виде – необычный конгломерат. В большинстве случаев подобные проблемы приводят к территориальному размежеванию, которое на практике часто принимает форму этнических чисток, но в Малайзии это решение в принципе невозможно. Все три общины живут смешанно, и после изгнания Сингапура при всём желании на территории страны нельзя выделить «этнически чистые» районы. Кроме того, все три общины были вполне способны постоять за себя, а новой гражданской войны не хочет никто. И, наконец, некогда «понаехавшим» ехать теперь некуда: и китайцев, и индийцев на исторической родине ничего особо хорошего не ждет, и они это понимают. Отчасти с этим связана и их готовность делиться с малайцами – ведь в случае конфликта они пострадают больше. В общем, деваться жителям многонациональной Малайзии некуда: надо как-то учиться жить вместе. |

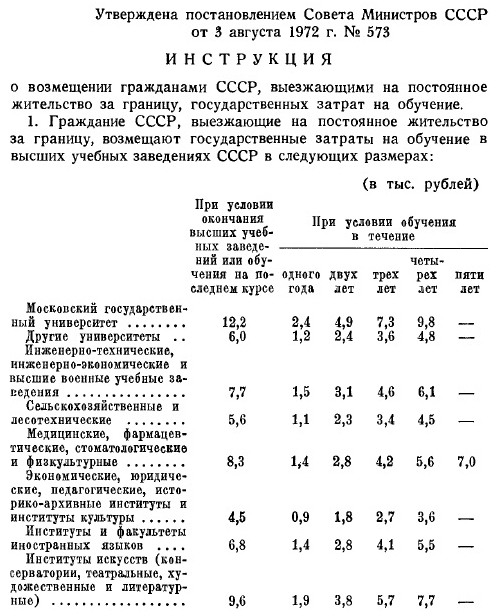

| 10:34a | Образование в СССР, цена вопроса Сколько стоит диплом СССР http://nilsky-nikolay.livejournal.com/3 По моим (далеко не экономическим) представлениям, нынешний рубль соотносится к рублю СССР как 100:1. Соответственно, если указанные цифры умножить на 100, то мы должны получить нынешнюю стоимость обучения. Кто-нибудь в курсе конъюнктуры, соответствуют?  Комментарии 1) Типичная плата за обучение в ВУЗах Нижнего 40-60 тыс. Престижные специальности или ВУЗы (типа дизайн или академия гослужбы) обойдутся выше 70 тыс. 2) Значит, подешевело:) 3) За учёбу моёго племянника в МАИ брат платил 45 000 руб в год. Получается дешевле,чем в СССР.Видимо поэтому уровень знаний моего племянника на уровне даже не техникума советского,а ПТУ.И это в МАИ,очень престижном когда то вузе. Брежнев и еврейская эмиграция http://berkovich-zametki.com/2007/Zamet http://www.novayagazeta.ru/data/200 Поправка Джексона — Вэника поправка 1974 года конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами социалистического блока, препятствующими эмиграции своих граждан. Поправкой Джексона-Вэника запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, предоставлять государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьёзно ограничивают права своих граждан на эмиграцию. Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов. Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, однако действовала она и в отношении других стран — КНР, Вьетнама, Албании. В 1972 году, на фоне продолжающейся холодной войны и арабо-израильского конфликта, советскими властями было введено положение, согласно которому потенциальные эмигранты, имеющие высшее образование, были обязаны оплатить затраты государства на их бесплатное обучение в вузах (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 года «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное жительство за границу, государственных затрат на обучение» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1972 г., N 52, ст.519)). Например, размер компенсации для выпускника МГУ составлял 12200 рублей (при средней зарплате по стране 130—150 руб.) [3]. Указ отменён 20 мая 1991 года, но фактически сбор денег был прекращён ранее. Данная мера была, в частности, призвана остановить или затруднить так называемую «утечку мозгов» — эмиграцию интеллектуальной элиты, в основном еврейской национальности, из Советского Союза в страны Запада. Это решение советских властей вызвало волну протестов на Западе. 21 лауреат Нобелевской премии выступил с публичным заявлением, обвинив советское руководство в «массовых нарушениях прав человека». Вскоре денежный сбор был отменён, однако его сменили дополнительные ограничения, практически означавшие запрет на эмиграцию, даже для воссоединения семей. Отделения виз и регистраций МВД (ОВиРы) могли годами рассматривать заявления на выезд — самой распространённой причиной отказов в выдаче выездных виз так называемым «отказникам» был «доступ к государственным тайнам». После 1985 года, с введением в СССР свободы эмиграции, поправка утратила своё первоначальное значение. В связи с этим, начиная с 1989 года, в США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официально поправка не была отменена. В 1994 году, при президенте Клинтоне, Россия получила гарантии автоматического продления режима благоприятствования в торговле, в связи с чем была устранена необходимость ежегодного подтверждения моратория на действие поправки. Поправка Джексона-Вэника была отменена для четырех стран СНГ: 2000 — Киргизия — в связи с её присоединением к американской инициативе 1998 года «О восстановлении Великого шёлкового пути», имевшей целью создание евроазиатского транзитного коридора в обход России, Ирана и Ирака; 2000 — Грузия — в связи с её «продвижением к демократизации» и присоединением к проекту «шёлкового пути»; 2004 — Армения; 2005 — Украина — после победы «оранжевой революции». |

| << Previous Day |

2011/06/16 [Calendar] |

Next Day >> |