[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 16 most recent journal entries recorded in

ivgnnm's LiveJournal:

| Wednesday, June 20th, 2012 | |

| 4:42 pm | Статуя Чингисхана Статуя Чингисхана – это 40-метровая статуя великого хана (1162-1227) на коне, стоящая на берегу реки Туул в Цонжин-Болдоге (в 54 км к востоку от столицы Монголии Улан-Батор. Статуя находится в комплексе Чингисхана – туристическом центре 10 метров высотой с 36 колоннами, представляющими 36 ханов.  Статуя покрыта 250 тоннам нержавеющей стали и символически указывает на юг – к Китаю.  Статую спроектировал скульптор Д. Эрдембилег, а возвел ее архитектор Дж. Энкьяргал в 2008 году.  Главную площадь статуи будут окружать 200 лагерей из юрт, расположенных в форме конного клейма, которым пользовались монгольские племена XIII века.  Стоимость комплекса со статуей – 4,1 миллионов долларов.  http://bigpicture.ru/?p=300262 |

| Thursday, May 31st, 2012 | |

| 11:36 pm | |

| Monday, May 7th, 2012 | |

| 12:21 am | South Korea may soon be richer than Japan  http://www.economist.com/blogs/graphicd |

| Saturday, March 17th, 2012 | |

| 8:58 pm | Дубайская недвижимость Как то читая про самое высокое сооружение ныне в мире, Бурдж Халифа с удивлением узнал что там нет канализации. Начал выяснять, если бы только небыло канализации в Бурдж Халифа, оказывается канализации нет во всем Дубае. Сточные воды закачиваются в контуры, откуда говновозами вывозятся на единственную очистную станцию в городе Аль-Авир (Al Aweer). Очистных вод много, город почти уже 1,5 миллиона жителей. А станция одна, вот тысячи говновозов стоят в очереди. Власти срочно строят новую станцию очистки Jebel Ali , а пока говновозы чтобы не стоять в очереди сливают сточные воды в ливневку и в пустыню за городом. Власти их штрафуют, но это слабо помогает. А больше всех страдают так называемые трудовые лагеря, в которых живут таджики индусы и прочие бесправные трудовые ресурсы. После дождя сточные воды из ливневки прорывает. И Дубай начинает вонять. http://gloriaputina.livejournal.com/1528  Бурдж-Хали́фа Зияющие высоты :) |

| Friday, March 2nd, 2012 | |

| 4:09 pm | Книги по истории Юго-Восточной Азии, Индонезии и Малайзии История Индонезии. Часть 1 История Индонезии. Часть 2 http://m-tsyganov.livejournal.com/41078 Большая подборка книг по Юго-Восточной Азии на mirknig.com Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века. 1995 Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII-XVI веках. 1982 Э.О. Берзин. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII - начале XVIII века. 1987 И. Можейко. Вторая мировая война в Юго-Восточной Азии. 2001 Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). 2007 Республика Индонезия. 1945-1960. 1961 История человечества: Значение Тихого и Индийского океанов. Индонезия. 2004 речи и статьи Сукарно. 1956 Сукарно: Политическая биография. 1980 Малайзия. Справочник. 1987 Тюрин. История Малайзии. 1980 Демин. Бруней. 1973 |

| Monday, January 2nd, 2012 | |

| 1:41 am | Распределение населения по группам доходов, СНГ  http://www.ng.ru/economics/2011-06-02/4 |

| Friday, December 30th, 2011 | |

| 2:16 pm | Пакистан. В склепах родовой политики нереального государства 1. Мертворожденный и бессмертный Многие аналитики, наблюдая за выплеском афганского джихада, и помня об историческом уроке развала единой исламской республики Пакистан в 1971 году, прогнозируют неизбежный коллапс этой странной и непонимаемой Западом нации. При этом, как правило, забывается о том, что исторический монстр, подобный единому мусульманскому Пакистану, существовавшему до отделения Бангладеш, в любом случае не имел шансов на выживание. Этому способствовали не только сильные расовые и языковые отличия двух Пакистанов – Западного и Восточного, но и тот факт, что они были разделены 1600 км враждебной индийской территории. Трагедией был не сам факт развала страны, а то, что из-за него пролились моря крови. Западный Пакистан, по сравнению с единым Пакистаном образца 1971 года – гораздо более естественное государственное образование, народы которого обладают, хотя бы и в ограниченной степени, некоторой совместной историей, культурой и характеризуются весьма заметным этническим, межплеменным переплетением. ( Read more... ) |

| Wednesday, December 21st, 2011 | |

| 10:51 am | Откровенный разговор с северокорейским бизнесменом Правда о жизни в самой закрытой стране мира Если на клетке с северным корейцем написано «бизнесмен», вы, скорее всего, не поверите. И напрасно. Именно с бизнесменом из Северной Кореи я разговаривал в апреле в Сеуле. Господин Ким владел в Северной Корее шахтой и перебрался на Юг всего около года назад, поэтому все, что он рассказывает, – самая свежая информация. Какой журналист не любит под видом туриста побывать в Северной Корее! Однако обычно такой опыт сводится к быстрой езде в туристическом автобусе. Впечатлений масса, информации ноль. Северные корейцы по-прежнему не разговаривают с иностранцами у себя в стране. Чтобы поговорить с ними долго, честно и обстоятельно лучше ехать в Южную Корею, где им уже не страшно. Но и здесь они не будут откровенничать с первым встречным. Мой разговор состоялся благодаря известному востоковеду Андрею Ланькову, который живет в Сеуле и пользуется доверием среди выходцев с Севера. Наш разговор с предпринимателем Кимом был долгим, но я публикую большую его часть. Все, что он рассказал, было крайне интересно мне, надеюсь, что будет интересно и читателям. Где и когда, в конце концов, еще на меня и на вас свалится столько информации из первых, к тому же весьма дельных, рук о самой закрытой стране мира? Здесь я обойдусь без комментариев. Из того, что рассказывает мой собеседник, и так прекрасно видно, что за жизнь и что за строй сложились в современной Северной Корее, и как все это далеко от наших довольно схематических представлений. ( Read more... ) |

| Tuesday, December 20th, 2011 | |

| 10:42 am | О Ким Чен Ире Итак, умер Ким Чен Ир. Думаю, что в ближайшее время многие будут писать о том, что это был за человек. Причем, вокруг него накручено столько мифов, что саму эту личность за ними разглядеть практически невозможно. Причем, я не имею в виду северокорейские мифы – с ними все понятно. Я имею в виду те расхожие представления, которые сидят в головах тех, кто живет за пределами КНДР. Для них Северная Корея – это стандартная диктатура, где все решает один человек. Соответственно, именно он несет ответственность за все принимаемые решения, и исключительно от его злой или доброй воли зависит курс страны. Вряд ли кто-то из них назовет имя какого-нибудь другого современного лидера Северной Кореи, кроме Ким Чен Ира. Да даже и его не всегда вспомнят – потому что диктатор – это как ярлык, он без имени. Специалисты помнят, как на президентских предвыборных дебатах Джордж Буш-младший стал вдруг разглагольствавать о том, что в Северной Корее правит Ким Ир Сен, или если точнее – Ким Ир Сен Второй. При этом его соперник пропустил такую чушь мимо ушей – видимо, в Северной Корее он понимал еще меньше. А, между прочим, оговорка имела более глубокое основание, чем можно предположить: даже журналисты российских изданий, глядя на английское написание имени Kim Jong Il, иногда думали, что «Il» – это латинская цифра «2», и так и ставили это имя на новостную ленту: «Ким Джон Второй» - как «Елизавета Вторая». На фоне такого доходящего до абсурда незнания базовых вещей – кто может похвастаться более глубоким пониманием северокорейских реалий? То, что я здесь напишу – не более чем мое личное мнение. В отличие от маститых кореистов, мне не нужно заботиться о моем научном имени, или послушно следовать в русле тех, кто дает деньги на то, чтобы обосновать тот факт, что Ким Чен Ир – это воплощение вселенского зла. Потому что я Ким Чен Ира воплощением зла не считаю. Как не считаю его добрым дядей. А считаю во многом случайным человеком на вершине власти, который рожден был свободно прожигать собственную жизнь и предаваться своим порокам – типа, как это сейчас успешно делает его старший сын Ким Чен Нам – а судьба в насмешку над ним заставила его примерить на себя роль диктатора. Для понимания того, что такое Ким Чен Ир, при встрече с ним (а я несколько раз видел его живьем на близком расстоянии) надо было просто опустить глаза и посмотреть на его ботинки. Они всегда были шедевром творчества обувщиков – толстая подошва, плюс, видимо, высоко поднятая внутри пятка. При маленьком размере обуви это были даже не ботинки, а какие-то копытца. Видно было, что этот человек даже в лучшие свои годы всеми силами старался казаться выше, чем он есть на самом деле. Для этого была формальная причина – его отец в одной из своих работ велел всем корейцам дорасти до 165 сантиметров, а собственный сын это указание не выполнил. Но главной причиной было, конечно, желание самоутвердиться. А оно выливается в подобные фишки тогда, когда другие средства для самоутверждения не очень работают. Ким Чен Ир – это человек, личность которого формировалась отнюдь не в Пэктусанском тайном лагере, а в Китае, куда он был вывезен в 9-летнем возрасте во время корейской войны. Его мать к тому времени уже умерла, Ким Ир Сен находился ближе к линии фронта, и у китайцев не было оснований относиться к нему с теплыми чувствами – поскольку именно он втянул КНР в боевые действия, грозящие перерасти в мировую войну. Китайцы относились к сыну северокорейского вождя, мягко скажем, по-хамски, всячески давая ему понять, что из-за дурости его папочки гибнут китайцы. На всю жизнь после этого у Ким Чен Ира сохранится презрение и ненависть к китайцам и стремление не доверять большому западному соседу – он это не скрывал в беседах с российскими гостями (хотя, может, это и было некоторым элементом игры с целью расположить к себе гостей – но все равно эта игра явно не взялась ниоткуда). Сказалось это, видимо, и на его нервной системе: говорят, что он с молодых лет был вспыльчивым человеком со слабой психикой, и иногда эта вспыльчивость переходила грань адекватности. Говорят, что именно в это время в юном возрасте (еще в Китае!) он впервые начал злоупотреблять алкоголем – то есть, пристрастился к пороку, который сопровождал его всю его жизнь. После окончания войны (подаваемого в КНДР, естественно, как победа) он вернулся в Северную Корею и продолжил учебу. Существуют истории о том, что свою нелюбовь к китайцам Ким Чен Ир компенсировал на «советском» направлении. Он стал слушателем советского радио, и даже, говорят, писал туда письма, подписываясь «Юра Ким». Потом, когда одна политическая целесообразность сменилась другой, ему отец на советское радио писать запретил. Видимо, в это время Ким Ир Сен, закончив неотложные военные и послевоенные дела, разгромив внутреннюю оппозицию и расслабившись, стал заниматься сыном. А именно – пытаться обуздать его нрав и подчинить его жизнь тем целям, которые поставил перед собой он сам. Причем, похоже, что именно тогда Ким Чен Ир увидел в отце близкого и родного человека, способного его понять, для которого он был готов делать то, что нужно во имя общей цели. То есть, вспыльчивый и дерганый мальчишка с испорченными нервами готов был сдерживать себя, поскольку того требовал его отец, бывший для него высшим авторитетом. Хотя все равно если человек сдерживает свои эмоции – здоровья психике это не прибавляет. Как рудимент своей любви к СССР, еще многие годы Ким Чен Ир любил слушать русские песни, приглашал пышнотелых советских певиц на разного рода «апрельские фестивали» и мог сносно сказать несколько фраз по-русски. Но это уже рассматривалось просто как блажь и прихоть – потому что к политике любовь к Пугачевой и Зыкиной не имела никакого отношения. Видимо, отец ему хорошо и доходчиво разъяснил, что в политике друзей не бывает. Есть только союзники и дойные коровы. Нужно сказать еще вот о чем. Если папа-Маршал был несомненно харизматической и даже обаятельной личностью (даже постареть он умудрился достойно), то на Ким Чен Ире природа явно отдохнула. Ни харизмы, ни обаяния в нем не было, плюс подкачал внешний вид. А нехаризматические лидеры могут добиться успеха только «каменной задницей» - кропотливой и бесстрастной работой. Ким Чен Ир, судя по всему, не был силен и в этой сфере, хотя и занимал должности, как раз связанные с кадровой работой. Такой человек не способен ни создать, ни возглавить команду, ни повести людей за собой. Примечательно, что потом из-за отсутствия соратников и друзей команду близких к нему людей составят почти исключительно близкие родственники – то есть, те, кто просто обязан был его поддерживать в силу родственных чувств. И это произошло совсем не потому, что наследование власти от отца к сыну автоматом привело к воспроизведению других атрибутов царствующих династий, где именно родственники монарха играли главенствующую роль в управлении страной. Сильная комнада соратников не была ему нужны еще и по другой причине. Окружение его отца до какого-то момента не воспринимало его всерьез, считая, что ему с его характером лучше ездить верхом на лошади, устраивать оргии, менять женщин и глушить виски. И, видимо, оно способствовало тому, чтобы он остался наследником на бумаге, а сам продолжал свои увлекательные занятия – дипломаты привозили ему американские блокбастеры, из СССР выписывали орловских рысаков, а в азиатских странах закупались коллекционные спиртные напитки из Европы. Соратники Ким Ир Сена поддакивали ему, когда он продвигал своего сына все выше и выше: пока он пьянствует, он никому не опасен. То есть, они не ставили под сомнение факт провозглашения его наследником (как показала практика, это было чревато), но делали все, чтобы наследник не особо приобретал авторитет и рычаги управления страной. Тут нужно сказать вот что. Разгульный образ жизни не означал, что Ким Чен Ир не занимался государственными делами и не принимал решения. Он неизбежно должен был появляться на службе и подписывать бумаги – этого от него требовал прежде всего отец, который сделал на него ставку и старался готовить к управлению страной. Но про большинство принятых решений он даже не особо вспоминал, а вместо концептуального подхода он предпочитал кадровые разносы подчиненных. Хотя кадровые решения не всегда кончались плачевно для попавшего под раздачу. Если бы любимый руководитель, скажем, устроил прилюдные разборки с вице-премьером и министром финансов – это совсем не значит, что министр финансов сгинул бы в концлагере. Будь он ценным кадром с хорошей поддержкой – его просто на время убирали с глаз любимого руководителя, а потом постепенно вернули бы на место. Да и сам Ким Чен Ир любил играть в великодушие – сначала наказывая, а потом прощая. Это было для него чем-то вроде игры. Принципиальные политические вопросы во время жизни его отца решали совсем другие люди. Они же лепили из Ким Чен Ира образ вдумчивого теоретика и автора музыкальных произведений. А сам Ким Ир Сен оказался заложником конфуцианской модели, когда все должен наследовать старший сын. По логике вещей, власть следовало передать младшему сводному брату Ким Чен Ира, который был гораздо системней, толковей и рассудительней; да и в общении Ким Пхён Ир, по отзывам дипломатов, –доброжелательный и приятный человек. Но, видимо, именно поэтому он и проиграл: толковый и рассудительный наследник никому не был нужен. Да и не могла Герой КНДР товарищ Ким Чен Сук родить неизвестно кого, кто бы не годился в наследники. И соратники Ким Ир Сена поддерживали в нем веру в то, что выдвинуть в наследники он должен именно старшего сына и не оставить никаких шансов младшему. Интриги типа «Иванов-Медведев» в КНДР не было. К тому же отец явно любил Ким Чен Ира, который на эмоциональном уровне был очень привязан к отцу – и отец это хорошо чувствовал. Такой сын не предаст – потому что просто не сможет это сделать. А от Пхён Ира всего можно ожидать – слишком умный. Ким Ир Сен, видимо, не принял во внимание другое качество Ким Чен Ира: эмоциональная преданность отцу априори не способствовала формированию в нем самостоятельной личности, принимающей решения. То есть, Ким Ир Сен в его жизни должен был присутствовать всегда. Интересно поведение Ким Чен Ира после смерти Ким Ир Сена. На кадрах хроники по выражению его лица было видно, что для него это стало огромным ударом – на него свалилась ответственность за все государство, которое переживало непростой период. И не было отца, за спиной которого можно продолжать творить все, что угодно. Настала пора принимать решения. И Ким Чен Ир, говорят, встретил эту пору очень своеобразно: он месяц просидел с заряженным пистолетом, а потом ушел в долгий запой. Траур по отцу Ким Чен Ир выдерживал более трех лет. То есть, такое время, когда в стране ничего не должно было меняться, а значит, должно замереть все – в том числе при сохраненном статус-кво должна застыть борьба за власть. Три года – это очень большой срок даже по меркам восточного конфуцианского траура. И за это время в политической жизни Северной Кореи действительно не произошло ничего – в том числе не собирались заседания Политбюро и парламента. Сам наследник почти не появлялся на публике, а страна управлялась по инерции, без каких-то новых кардинальных решений, которые, казалось бы, должен был озвучить преемник. Лично на мой взгляд, смысл этого многолетнего траура – очень простой. Ким Ир Сен и Мао Цзедун умерли в одном и том же возрасте – 82 года от роду. Если считать, что они – квинтессенция той группы, вместе с которой они пришли к власти, то приходится допустить, что возраст их ухода из жизни – это как раз и есть тот средний срок перехода в мир иной остальных членов этой группы. То есть, учитывая, что друзья отца были примерно его возраста, Ким Чен Ир должен был просто подождать несколько лет, когда они в силу естественных причин уйдут на тот свет, или придут в полную физическую негодность. И он терпеливо ждал эти самые три года (а фактически – еще больший срок, потому что активизация политической жизни в КНДР произошла не сразу). Получилось, что ту работу, которую на его месте совсем другими методами сделал бы «правильный» диктатор, за него сделало время. Вернее, ждал уже не он. Ждали несколько его ближайших родственников, которые явочными порядком постепенно получали полномочия по управлению страной. Именно они играли в траур, довольно цинично ожидая естественного ухода в мир иной «старой гвардии», не воспринимавшей наследника всерьез и после смерти его отца. И после траура именно эти родственники оказались хозяевами положения. Этих родственников Ким Чен Ир потом попытается отодвинуть – но то ли сделать уже ничего не сможет, то ли полюбовно договорится с ними о том, во что они лезть не должны (например, в вопрос о том, что Ким Чен Ын станет его формальным наследником – при гарантиях их регентства), то ли поймет, что без них он себя чувствует менее безопасно, то ли просто заболеет и ему будет не до аппаратных игр.По крайней мере, к моменту его смерти они будут обладать прежней властью и влиянием. У многих возникает вопрос – почему Ким Чен Ир не пошел на реформы, тем более, что рядом был Китай с его опытом успешной модернизации при сохранении позиций властной элиты. На мой взгляд, он не пошел на это именно потому, что не был лидером. То есть, не был диктатором в классичесокм понимании этого слова. В нем не было ни харизмы, ни решимости, ни настойчивости довести дело до конца. Зато были вспыльчивость, эгоизм, самодурство и нежелание системно заниматься работой. Да и всей полноты власти, возникающей в результате полной подконтрольности себе жизни государства и вникания во все мелочи управления, у него, по большому счету, не было – он просто не обладал теми, качествами, при которых мог бы ее получить и не упускать. А среди его родственников,которым была делегирована эта власть, нашлись только умелые бюрократы и «эффективные менеджеры», которые были способны лишь делать свои мелкие дела, прикрываясь раскрученным брендом Ким Чен Ира. Но реформаторами они быть не могли по определению - прежде всего в силу формальных причин. За все должен был отвечать великий руководитель, а великий руководитель топил дни в алкоголе (а потом долго болел), не отвечая ни за что. Такой статус-кво устраивал и родственников, поскольку вся ответственность за репрессии и за прочие темные стороны режима персонифицировалась в вожде – а значит, он и должен был ее нести. А когда живешь за чьей-то спиной – проводить реформы так не хочется! Редкие появления Ким Чен Ира перед публикой только подчеркивали его странную роль. Очень часто телевидение показывало не видеорепортажи, а фотографии, сопровождаемые пафосным текстом. Сложно было понять, как себя ведет этот человек, что он делает и как общается с людьми. Он был демонстративно одет в короткую болотного цвета рабочую куртку, которая очень невыгодно подчеркивала его полноту – в отличие от отца, тщательно по фигуре сшитый темно-синий или серый китель которого делал его фигуру монументальной. Создавалось впечатление, что появления «великого руководителя» на публике – это одолжение кому-то, кто считал их необходимыми. Но был и другой Ким Чен Ир. Тот, который в неформальном общении был этаким душкой - рассказывал зарубежным гостям, что активно пользуется Интернетом, а у Мадлен Олбрайт даже попросил ее е-мэйл. В западной печати любили рассказывать истории о Ким Чен Ире как о любителе кинематографа и западной музыки. То есть, можно было сделать парадоксальный вывод, что за зеленой курткой бьется сердце вполне либерального руководителя с тонким вкусом и хорошим интеллектуальным и духовным багажом, который готов реформировать страну – да вот с народом ему не повезло. Если бы он вдобавок ко всему этому попозировал с айфоном (а все, видимо, к этому шло, если бы он не заболел) – можно было бы говорить о вполне конкретных аллюзиях с совершенно другим человеком. Ким Чен Ир не стал повторять ошибку своего отца с автоматическим определением старшего сына в преемники. Старший сын Ким Чен Нам оказался недостоин этого – да он, судя по всему, действительно не горел желанием возглавить эту в высшей степени проблемную страну. На пост преемника выдвинули младшего сына – и было ясно, что это совсем другая игра, чем при Ким Ир Сене. Ким Чен Ир умер гораздо раньше своего отца – поэтому управляющие государством его родственники (например, сестра Ким Гён Хи и ее муж Чан Сон Тхэк) находятся во вполне добром здравии и не собираются уходить в мир иной. А слишком молодой преемник им гораздо выгодней: на востоке уважают старших, и молодому человеку нужно сначала подрасти, чтобы учить других жизни. Да и реальными рычагами власти, несмотря на высокие должности, он, судя по всему, не располагает – именно потому, что ими, в отличие от державшего все под контролем Ким Ир Сена, в полной мере не располагал его отец, и они в руках совсем у других людей. То есть, с уходом Ким Чен Ира не изменится ничего. Просто в редких кадрах кинохроники и в фоторепортажах возникнет другое лицо «свадебного генерала» - в данном случае, молодого генерала армии. Примечательно, что он копирует имидж не отца, а деда в годы расцвета его власти – начиная от пресловутого кителя и кончая прической. Видимо, от папы особо копировать нечего. Сразу после сметри Ким Чен Ира агентства вывесили набор его фотографий. Среди них есть одна – сделанная совсем недавно, в конце августа этого года, в российском городе Улан-Удэ. Руководители двух государств пожимают друг другу руки. При всей их непохожести, их объединяет одно – каждый из них стремится казаться выше, чем он есть на самом деле. http://dragon-naga.livejournal.com/5351 Дополняющий комментарий dragon-naga Ким Ир Сену сначала удалось стать бесспорным лидером той команды, которая появилась вокруг него (при всей ее "навязанности", и при тм, что часть из нее смотрела на Китай, другая - на СССР), потом "почистить" эту команду и создать на ее основе новую - уже полностью ему лояльную - и с ней править дальше. У Ким Чен Ира, в силу прежде всего его личностных качеств, похоже, своей команды никогда не было - вместо нее по факту появились лишь несколько ближайших родственников, которые, прикрываясь его брендом поддерживали текущую управляемость страной, играя "коллективного Ким Чен Ира" при высокой степени его реальной самоустраненности. Другие слои номенклатуры вполне довольствовались тем, что не было резких движений - хотя, в общем, умом там многие понимали и понимают, что надо что-то делать. Но что-то делать - значит подвергать себя еще большей опасности, чем не делать ничего. А так - пусть все катится, авось на наш век хватит. В чем Вы правы - так это в том, что ситуация несколько напоминает СССР в те времена, когда Брежнев был уже в маразме - но при Брежневе, кажется, только его сын был замминистром, другие родственники в активной политике не отметились. |

| Friday, October 21st, 2011 | |

| 11:31 pm | Из истории создания Израиля Оригинал взят у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) awas1952@lj в На Земле между Рекой и Морем awas1952@lj в На Земле между Рекой и Морем![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) putnik1@lj завершил публикацию цикла ликбеза "Если гора не идёт к" по истории сионизма от зарождения до создания Израиля: "В начале было слово" (1, 2), "Два одиночества" (1, 2), "Лоб в лоб" (1, 2), "Кинжальщики" (1, 2), "На меже" (1, 2). putnik1@lj завершил публикацию цикла ликбеза "Если гора не идёт к" по истории сионизма от зарождения до создания Израиля: "В начале было слово" (1, 2), "Два одиночества" (1, 2), "Лоб в лоб" (1, 2), "Кинжальщики" (1, 2), "На меже" (1, 2).Как менялись границы Израиля  http://vz.ru/infographics/2011/6/30/503 |

| Tuesday, October 4th, 2011 | |

| 6:53 pm | Сравнение Индии и Китая  http://www.economist.com/blogs/dailycha Зеленые прямоугольники характеризуют Индию, коричневые - Китай. График показывает количество лет, прошедших со времени, когда Китай имел показатели, которые Индия в настоящее время достигла. Доход Индии на душу населения, например, был около $ 3200 в 2009 году, а Китай достиг такого уровня развития на девять лет раньше. |

| Wednesday, June 22nd, 2011 | |

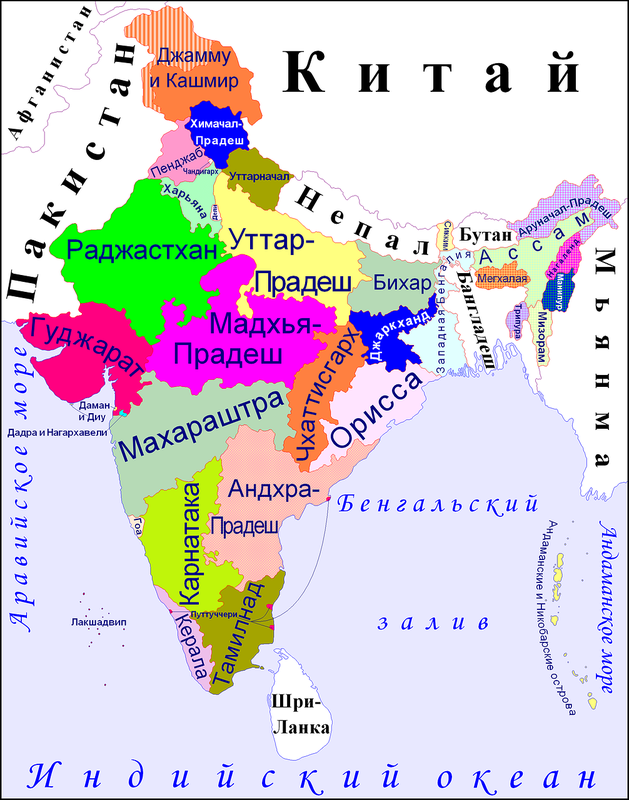

| 12:55 pm | Which countries match the GDP and population of India's states and territories?    http://www.economist.com/blogs/dailycha http://www.economist.com/content/in  |

| Thursday, June 16th, 2011 | |

| 10:14 am | Как Малайзия решает проблему «понаехавших» Андрей Ланьков http://slon.ru/blogs/lankov/post/59 Похоже, что проблема иммиграции будет одной из основных проблем наступившего века. Что бы ни говорили по этому поводу оптимисты (в основном, настроенные либерально) и пессимисты (по преимуществу, настроенные националистически), простых решений у этой проблемы нет. Развитым странам не удастся ни закрыть границы, ни интегрировать всех пришельцев. Поэтому имеет смысл присмотреться к опыту тех стран, в которых эта самая «проблема понаехавших» стоит уже давно. Их опыт этот не всегда оптимистичен, но знать его надо – знать и делать выводы. Одна из таких стран – Малайзия. Страна это небольшая, с населением 27 млн человек. ВВП на душу населения приближается к $15 000, что по меркам региона весьма неплохо. Однако есть в Малайзии одна интересная особенность – собственно малайцы составляют там всего половину населения (точнее – 50,4%). Кроме них есть в Малайзии и аборигены, коллективно именуемые Оранг Асли, то есть «изначальные люди». Их 11%, но живут эти малые народы в джунглях и выступают чем-то вроде местных чукчей – экзотического нацменьшинства, к которому малайцы относятся свысока и покровительственно. Проблемы создают не эти охотники за головами из джунглей Саравака, а две другие общины: китайцы и индийцы, которые составляют, соответственно, 24% и 7% всего населения страны. К ним относиться покровительственно не получается никак. В отличие от большинства стран, где первые поколения иммигрантов живут довольно бедно и занимаются той деятельностью, которой местные брезгуют, в Малайзии дела обстоят ровно наоборот: в руках понаехавших находятся и экономика, и образование, и большинство престижных видов деятельности (за исключением госслужбы). Малайцы – коренное население Малайского полуострова и прилегающих к нему островов, большинство которых сейчас входят в состав Индонезии. Собственно говоря, малайский и индонезийский – это два близких диалекта одного языка, отличий между ними существенно меньше, чем между русским и украинским. Сначала малайцы были индуистами, но с XIV века начали переходить в ислам. Однако стабильного государства создать они так и не смогли – вплоть до появления колонизаторов регион представлял собой мозаику микрогосударств, где султаны и раджи постоянно воевали друг с другом. В 1824 г. территорию поделили между собой Британия и Голландия. Та часть, которая отошла к Британии, впоследствии стала основой Малайзии, а оставшаяся у голландцев территория превратилась в ядро Индонезии. К тому времени в регионе уже жили многочисленные китайские торговцы. Земля эта была богата пряностями, дорогим деревом, но торговать гордые султаны не умели, так что в руках китайцев оказалась почти вся внешняя торговля. С приходом британцев на смену торговле пряностями пришло выращивание каучука и добыча олова. Британские менеджеры обнаружили, что представители «титульной нации» не слишком хорошо работают на производстве – для них важнее получать удовольствие от жизни и соблюдать время молитвы. Поэтому в середине XIX века начался массовый завоз китайцев и индийцев – дешёвой и дисциплинированной рабочей силы. Китайцы в основном направлялись на шахты, а индийцы – на плантации каучука. Индийцы не слишком преуспели (хотя в целом живут значительно богаче малайцев), а вот китайцы быстро пошли вверх, так что к началу XX века и местный бизнес, и образование оказались под их контролем. Здесь немалую роль сыграло и то, что малайцы не слишком хотели посылать своих сыновей в современные школы, во главе которых стояли «неверные», а вот молодые китайцы активно осваивали ньютонову физику и бухгалтерию. Впрочем, большинство китайцев тогда трудилось в шахтах и в мастерских: квалифицированные рабочие были по преимуществу китайцами. Понятно, что и Малайская коммунистическая партия тоже являлась китайской организацией. Непропорционально большая роль китайцев в экономике вообще характерна для стран Юго-Восточной Азии: похожая картина наблюдается и в Индонезии, и в Таиланде (с той разницей, что там китайцы научились скрывать своё происхождение). В целом они играют примерно ту же роль, какую евреи играли в средневековой Европе, а армяне и греки – в Османской Империи. Однако мало где китайское доминирование в экономике носит такой же явный характер, как в Малайзии. Во время японской оккупации 1941–45 гг. малайская аристократическая верхушка не слишком сопротивлялась пришельцам – для нее разгром британцев был простой сменой одних колонизаторов другими. Партизанскую войну в джунглях вели преимущественно китайцы-коммунисты. Однако вернувшиеся в 1945 г. англичане предпочли по-прежнему сотрудничать с малайскими аристократами, а не с лидерами сопротивления. Оно и понятно: началась Холодная война, и оснований доверять Малайской компартии у британцев не было – тем более, что сама эта партия находилась на содержании и под контролем Пекина (что тоже вполне естественно). В 1948 г. компартия начала массовую партизанскую войну, которая фактически продолжалась до 1960 г. (формально о ее прекращении было вообще заявлено только в 1989 г.). Войну коммунисты проиграли в первую очередь потому, что для малайцев они остались партией китайцев. Так оно, в общем, и было: из 10 партизанских полков девять было чисто китайскими, и лишь один – смешанным. Малайские крестьяне посчитали, что в случае победы коммунистов (то есть китайцев) их ждёт судьба дискриминируемого меньшинства на собственной земле – и стали союзниками британской администрации, которую они восприняли как меньшее зло. В такой обстановке и было в 1957 г. основано независимое государство Малайзия, во главе которого с самого начала встали малайские националисты (с тех времён и до наших дней этнические малайцы доминируют на госслужбе и в силовых органах). Первоначально в состав нового государства вошёл и китайский Сингапур, однако его присутствие означало, что в новом государстве малайцы оказались в меньшинстве. Поэтому в 1965 г., после серии конфликтов, малайские националисты пошли на шаг, для националистов весьма необычный: они исключили расово ненадёжный Сингапур из состава Малайзии, урезав таким образом её территорию. В итоге этот развод пошёл, кажется, на пользу обеим сторонам. Китайцы Сингапура, освободившись от контроля малайзийских бюрократов, достигли такого уровня процветания, о котором соседи не могут и мечтать: несмотря на полное отсутствие ресурсов, ВВП на душу населения в Сингапуре сейчас в пять раз выше, чем в богатой нефтью, лесом и оловом Малайзии. С другой стороны, пожертвовав Сингапуром, малайские националисты сместили в свою пользу этнический баланс и, соответственно, перестали бояться того, что китайцы станут в стране титульной нацией. Однако экономическое неравенство сохранялось: в конце 1960-х годов малайцы, составляя половину населения, контролировали только 2,4% всей собственности страны – ситуация, пожалуй, беспрецедентная. Вдобавок, общины не слишком смешиваются между собой и бережно хранят свою культуру и традиции. Например, 90% китайцев получают образование на китайском (как ни странно, не на родном диалекте, а на путунхуа – официальном языке КНР), и отправлять своих детей в малайские (то есть мусульманские) школы совершенно не хотят. В 1967 г., описывая в интервью ситуацию в стране, премьер-министр сказал прямо: «Фактом является то, что в настоящий момент экономическая власть находится в руках китайцев, а политическая власть – в руках малайцев». После того, как в 1969 г. по стране прокатилась волна антикитайских погромов, сложился необычный компромисс: китайцы и индийцы фактически согласились с серией мер, направленных на их дискриминацию, в первую очередь в экономической сфере. Эти меры, осуществлявшиеся в 1970–1990 гг., известны как «Новая экономическая политика» (НЭП). В несколько смягчённом виде она продолжается и сейчас. Малайзийский НЭП ставил своей целью довести к 1990 г. долю малайских капиталов в ВВП до 30% (вообще-то, довольно скромная задача). Формально, впрочем, речь шла не только о малайцах, но и о представителях местных племен. Малайцы и аборигены составляют специальную категорию, которую назвали красивым словом «бумипутра», то есть «дети земли». Им дают льготные ссуды в банках, их субсидируют при покупке недвижимости, им предоставлено преимущественное право на получение стипендий. Для китайцев и индийцев в вузах была вполне официально установлена процентная норма, которая ограничивает их доступ к высшему образованию. Разумеется, на практике все эти льготы коренного населения оплачиваются за счёт налогоплательщиков, которые в основном являются китайцами. Первый раунд НЭПа окончился лишь частичным успехом. Доля бумипутра в собственности сейчас составляет 19–20% – существенно ниже 30%, запланированных первоначально. Бумипутра стало существенно больше, чем раньше, среди квалифицированных специалистов – врачей, инженеров. Однако по-прежнему среди наиболее обеспеченных и наиболее образованных слоев преобладают этнические китайцы. Любопытно и другое. В последние десятилетия малайзийские политики очень осторожны, когда речь заходит об отношениях между общинами. Казалось бы, национализм – идеальное оружие политической мобилизации, однако в малайзийской политике к нему прибегать боятся – по-видимому, слишком свежа память о погромах 1969 г. и китайском коммунистическом восстании 1948-60 гг. Наоборот, в государственных СМИ постоянно и весьма навязчиво воспевается малайзийское единство. Малайзия в её нынешнем виде – необычный конгломерат. В большинстве случаев подобные проблемы приводят к территориальному размежеванию, которое на практике часто принимает форму этнических чисток, но в Малайзии это решение в принципе невозможно. Все три общины живут смешанно, и после изгнания Сингапура при всём желании на территории страны нельзя выделить «этнически чистые» районы. Кроме того, все три общины были вполне способны постоять за себя, а новой гражданской войны не хочет никто. И, наконец, некогда «понаехавшим» ехать теперь некуда: и китайцев, и индийцев на исторической родине ничего особо хорошего не ждет, и они это понимают. Отчасти с этим связана и их готовность делиться с малайцами – ведь в случае конфликта они пострадают больше. В общем, деваться жителям многонациональной Малайзии некуда: надо как-то учиться жить вместе. |

| Thursday, June 9th, 2011 | |

| 12:12 pm | Японский ВВП (1991-2011)  http://econompicdata.blogspot.com/2 |

| Sunday, June 5th, 2011 | |

| 11:55 pm | Турция, некоторые карты   http://www.economist.com/blogs/dailycha Конституционный референдум в Турции, по которому президент будет избираться прямым голосованием. За эту поправку голосовали восточные районы, где традиционно сильны исламисты, а самую высокую поддержку оказали курды.  http://kireev.livejournal.com/240071.htm Конституционный референдум в Турции Карта результатов в разрезе районов сент. 2010  ут еще лучше видно, что против голосовало побережье, особенно средиземноморское. Но внутри илей большой разницы между городами и селом я не обнаружил. В одних илях города голосали больше за, чем село, в других - наоборот. Но, скажем, в Анкаре против голосовали самые центральные районы, в том числе в самом престижном и европеизированном, где находится резиденция президента, более 70% голосовало против. В Стамбуле одни районы уверенно голосовали за, а другие уверенно против. Я не знаток Стамбула, но похоже, там аналогичная картина: самые престижные районы голосовали против с большим перевесом: Бешикташ, Кадыкёй, Бакыркёй. А более 80% за было в районе Султанбейли - это бедные трущебы на окраинах, где живет рабочий класс. Вобщем, картина ясная. http://kireev.livejournal.com/583751.htm |

| Wednesday, June 1st, 2011 | |

| 12:00 pm | |