[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 14 most recent journal entries recorded in

ivgnnm's LiveJournal:

| Monday, June 25th, 2012 | |

| 8:56 pm | Мироправители тьмы века сего. Ученье - свет, а неученье - тьма http://www.youtube.com/watch?feature=pl Уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть... власть фактически в руки населения... ...как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромную машину, которая спущена на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты сохранением страт. Так как в таком обществе жить?.. Полностью: Сессия Сбербанка России на ПМЭФ-2012 в Санкт-Петербурге http://www.youtube.com/watch?v=aPN6F5Y7 http://sdfgj.livejournal.com/273916.html Понимание, озвученное Грефом крайне важно. Оно однозначно показывает, что отказ от советского пути носит МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. Проект закрыт - и поэтому надо память о нем как можно скорее выбить из мозгов БЫДЛА (низшей страты). Советским людям. несмотря на войны и проблемы, объективно досталось ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Ибо только в СССР каждый человек воспитывался и жил КАК ДВОРЯНИН, СВОБОДНАЯ ДЛЯ ТВОРЕНИЯ ДОБРА ЛИЧНОСТЬ, Не случайно воры делали себе наколки "Раб советской власти" - Ибо это было единственное общество, когда рабами были воры, а остальные были свободными людьми, тогда как остальном мире и всегда - воры - свободны. А люди - рабы. НО ВЫ СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРИТ ГРЕФ. ОН ГОВОРИТ ПРАВДУ. И ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ. PS. А знаете, что нужно, по-моему, делать? Все просто. Нужно обязательно дать это слушать РЕБЯТАМ в возрасте 14-17 лет. А может и раньше. Пусть знают, ЗАЧЕМ ПОПЫ, почему им ПОЗВОЛЯЮТ НЕ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ЗАЧЕМ "КРУТИЗНА", ВОДКА, ПИВО, НАРКОТИКИ. ДАЙТЕ ИМ САМИМ ПОНЯТЬ, ЧТО К НИМ ОТНОСЯТСЯ, КАК К СКОТУ И ВОСПИТЫВАЮТ СКОТАМИ. http://sl-lopatnikov.livejournal.com/66 На самом деле, то, о чем сказал Греф на совещании в своем Сбербанке, это и есть кризис управления. Власти всех уровней, даже такого убогого, какой являет из себя сегодня Греф, уволенный из правительства, надо думать, из-за открытого гейства, не знают, как заткнуть народный фонтан. Они не умеют работать с людьми, которые осознают, что ими грубо манипулируют. http://elena-tokareva2.livejournal.c  1. Греф совершенно ясно признал, то что мне было очевидно давно и то, что нет никакой демократии, кроме имитационной, когда т.н. народу элита а) льстят и б) подсовывает куклу псевдодемократии, подкрепляемую ритуальным бросанием раз в 4-5-6 лет туалетных бумажек в мусорные урны, "чтобы определить политику". 2. Элита манипулирует массой. СМИ полностью зависимы от элиты и осуществляют манипуляции в интересах элиты. ( Read more... ) Все просто: после выступления Грефа всякие дискуссии с этими людьми на исторические и политические темы бессмысленны - всё, что они говорят и делают в этом направлении есть намеренные ложь и манипуляция. Всякое выступление в защиту правды об СССР, о Сталине, о Войне, надо непременно предварять выступлением Грефа, как эпиграфом... http://sl-lopatnikov.livejournal.com/66 19-06-2012 Председатель Экологической партии Герман Стерлигов предрекает скорую гибель человечества от рук ученых. Спасти мир он предлагает с помощью Новой экологической доктрины http://v-strannik.livejournal.com/21811 "Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных." Ефес. 6,12 Imported event Original |

| Wednesday, June 20th, 2012 | |

| 5:32 pm | О важности сравнительных данных в инфографике Сегодня мы хотим рассказать о том, как глупо делать выводы на основе достоверных, но единичных данных. В качестве примера мы взяли динамику численности учителей в России с 2000 года.  Как вы видите из заглавной инфографики, утверждение «Путин уничтожил образование» полностью подтверждается, если исходить из предположения, что чем меньше учителей, тем больше учеников остаются без качественного образования. Вдумайтесь, численность учительского состава сократилась за последние 11 лет почти на 70%. Но анализировать эти данные в отрыве от адекватного сравнительного показателя может только глупый или ангажированный человек. Стоит сопоставить количество учителей с численностью учащихся за эти годы, и картина полностью меняется.  Да, число учителей уменьшилось, но и количество учеников сократилось почти пропорционально (привет демографической яме из 90–х). Вот здесь можно изучить данные Госкомстата. http://infographicsmag.ru/home/o-vazhno Imported event Original |

| Wednesday, June 13th, 2012 | |

| 5:28 pm | Федеральный государственный образовательный стандарт http://standart.edu.ru/map.aspx Imported event Original |

| Tuesday, May 29th, 2012 | |

| 5:46 pm | Образование в США  http://mjperry.blogspot.com/2012/05/i tuition - оплата учебы 8 самых перспективных и бесперспективных специальностей в США  В Джорджтаунском университете проведено исследование о перспективности профессий до 2020 года. Наилучшие шансы имеют выпускники инженерных и математических отделений вузов, наихудшие – журналисты и архитекторы. Это исследование в Джорджтаунском университете проводилось в течение двух лет. Были использованы данные Переписи населения в США, Бюро статистики труда, и т.д. Под перспективностью специальности понимались текущая зарплата и темпы её возможного роста, текущая и прогнозируемая безработица в этой сфере. В итоге список самых перспективных специальностей выглядит так: 1.Медицинский уход. Безработица среди новичков – 4%, среди опытных людей – 1,9%. Годовые зарплаты, соответственно, – 48 тыс. и 64 тыс. долларов. 2.Специалисты в машиностроении (инженеры и техники). Безработица среди новичков – 8,6%, среди опытных людей – 3,8%. Годовые зарплаты, соответственно, – 58 тыс. и 86 тыс. долларов. 3.Специалисты по информатике. Безработица среди новичков – 7,8%, среди опытных людей – 5,6%. Годовые зарплаты, соответственно, – 50 тыс. и 81 тыс. долларов. 4.Финансовые аналитики. Безработица среди новичков – 6,6%, среди опытных людей – 5.2%. Годовые зарплаты, соответственно, – 44 тыс. и 72 тыс. долларов. 5.Математики. Безработица среди новичков – 6,1%, среди опытных людей – 5,1%. Годовые зарплаты, соответственно, – 40 тыс. и 71 тыс. долларов. 6.Бухгалтеры и аудиторы. Безработица среди новичков – 6,8%, среди опытных людей – 4,8%. Годовые зарплаты, соответственно, – 43 тыс. и 65 тыс. долларов. 7.Переводчики с французского и немецкого языков. Безработица среди новичков – 7,9%, среди опытных людей – 4,8%. Годовые зарплаты, соответственно, – 32 тыс. и 52 тыс. долларов. (В числе лидеров специальность оказалось потому, что до 2020 года прогнозируется 42-процентный рост зарплат и 22-процентный рост занятости). 8.Учителя начальных классов и воспитатели детских садов. Безработица среди новичков – 4,8%, среди опытных людей – 3,4%. Годовые зарплаты, соответственно, – 33 тыс. и 40 тыс. долларов. Самые бесперспективные специальности в США: 1.Актёры театра. Безработица среди новичков – 8,8%, среди опытных людей – 7,8%. Годовые зарплаты, соответственно, – 26 тыс. и 45 тыс. долларов. 2.Графический дизайн. Безработица среди новичков – 11,8%, среди опытных людей – 7,5%. Годовые зарплаты, соответственно, – 32 тыс. и 49 тыс. долларов. 3.Архитекторы. Безработица среди новичков – 13,9%, среди опытных людей – 9,2%. Годовые зарплаты, соответственно, – 36 тыс. и 64 тыс. долларов. 4.Журналисты. Безработица среди новичков – 7,7%, среди опытных людей – 6%. Годовые зарплаты, соответственно, – 32 тыс. и 58 тыс. долларов. (До 2020 года произойдёт 6-процентное падение зарплат в этой сфере и 12-процентное падение занятости). 5.Музыканты. Безработица среди новичков – 9,2%, среди опытных людей – 4,5%. Годовые зарплаты, соответственно, – 30 тыс. и 45 тыс. долларов. 6.Политологи. Безработица среди новичков – 9,1%, среди опытных людей – 6%. Годовые зарплаты, соответственно, – 35 тыс. и 65 тыс. долларов. 7.Философы и религоведы. Безработица среди новичков – 10,8%, среди опытных людей – 6,8%. Годовые зарплаты, соответственно, – 30 тыс. и 48 тыс. долларов. 8.Кино- и видеоредакторы, фотографы. Безработица среди новичков – 12,9%, среди опытных людей – 6,7%. Годовые зарплаты, соответственно, – 30 тыс. и 50 тыс. долларов. Хорошо видно, что в текущем десятилетии самыми востребованными будут специалисты в области медицины, образования и инженерии, финансов. Наименее перспективные – в т.н. «хипстерской экономике», в развлечении и самовыражении. А на этой диаграмме хорошо видно, каково количество выпускников по специальностям в американских вузах  http://ttolk.ru/?p=10821 Диаграмма как меняется количество выпускников по специальностям 1989 по 2009 годы |

| Monday, May 14th, 2012 | |

| 12:06 am | Студенческие кредиты в США    http://www.ritholtz.com/blog/2012/05/co |

| Thursday, April 26th, 2012 | |

| 1:16 am | Организаторы цветных революций говорят о самих себе http://matveychev-oleg.livejournal.c http://matveychev-oleg.livejournal.c http://matveychev-oleg.livejournal.c Подавить университеты. Курс – 2012 http://matveychev-oleg.livejournal.c |

| Monday, April 16th, 2012 | |

| 12:17 am | Россия в больших цифрах. Часть 1. Структура ВВП       Динамика доли добывающей и обрабатывающей промышленности с 2003 года, а так-же добычи нефти и газа в ВВП в ценах 2008 года:   Динамика цен на нефть за тот-же период:      http://holyreverend.livejournal.com/1179.h |

| Sunday, February 26th, 2012 | |

| 1:27 am | 30 фактов о долге в Америке Когда люди думают об американских долгах, они прежде всего вспоминают о долгах федерального правительства. Но это лишь присказка. Печальная правда состоит в том, что долговое рабство стало образом жизни для десятков миллионов американских семей. За несколько последних десятилетий большинство американцев добровольно вошли в долговое рабство. Сегодня большинство из нас заняты тем, что либо набирают себе новые долги, либо выплачивают накопленные в прошлом. Когда вашими финансами управляет долг, трудно двигаться вперед. Это невероятно, но 43% всех американских семей каждый год тратят больше, чем зарабатывают. Несмотря на то, что усредненный доход домохозяйств продолжает падать (сейчас он составляет менее $50,000 в год), их средний долг продолжает расти. По данным Федеральной Резервной Службы усредненный долг домохозяйств в Америке вырос до $75,600. Многие американцы находятся в долговом рабстве десятки лет. Большое число американцев так из него и не выберется и умрет в долгах. Прикольно тратить кучу денег и залезть в большие долги, но потом придется годами рвать душу и тяжко трудиться, чтобы эти долги выплатить и по ходу дела обогатить кого-то другого. Надеемся, эта статья поможет многим людям навсегда избежать оков долгового рабства. Американцам необходимо проснуться. В декабре объем невыплаченных потребительских кредитов выросли еще на $19,3 млрд. Сейчас он составляет, по данным ФРС, $2,5 трлн. В целом с 1971 года задолженность по потребительским кредитам увеличилась на грандиозную величину в 1700%. Мы постоянно критикуем федеральное правительство за то, что оно влезает в долги, но редко критикуем себя за свое пристрастие к кредитам. По всей стране долговое рабство разрушает миллионы жизней, поэтому крайне необходимо рассказать американскому народу об опасностях всех этих долгов. Ниже приводятся 30 фактов о долге в Америке, которые просто снесут вам крышу.... Долг по кредитным картам #1 Сегодня 46% всех американцев из месяца в месяц имеют отрицательное сальдо баланса по кредитной карте. #2 В общей сложности долг американцев по кредитным картам составляет $798 миллиардов. #3 Если бы вы жили во времена Иисуса Христа и тратили по одному миллиону долларов каждый божий день, то даже к сегодняшнему дню вы бы не истратили этих $798 млрд. #4 На данный момент в Соединенных Штатах активировано более 600 миллионов кредитных карт. #5 У домохозяйств, имеющих задолженность по кредитным картам, средний размер долга составляет потрясающую сумму в $15,799. #6 Вы можете и не поверить, но у каждого седьмого американца на руках имеется не менее 10 кредитных карт. #7 Средний процент по кредитным картам, имеющим баланс, составляет до 13,10% . #8 Согласно калькулятору кредитных карт на сайте ФРС , если у вас на балансе кредитной карты $10,000 и с вас берут 13,10% и вы каждый раз осуществляете только минимальный платеж, вам понадобится на выплату 27 лет и в конченом счете вы заплатите $21,271. #9 Компания, выпускающая кредитные карты First Premier, берет с клиентов до 49,9%. Удивительно, но у First Premier есть 2,6 млн клиентов. Автокредит #10 Срок автокредитов в Америке становится всё дольше и дольше. Вы вряд ли поверите, но 45% новых автокредитов выдаются на срок более 6 лет. #11 Примерно 70% любых покупок автомобилей в США осуществляется с помощью автокредита. #12 Постепенно надувается субстандартный пузырь автокредитования. Сегодня 45% всех автокредитов выдаются субстандартным заемщикам. В какой-то момент это станет серьезной проблемой. Ипотека #13 Общая задолженность по ипотеке в США сегодня примерно в 5 раз больше, чем 20 лет назад. #14 С 1955 года задолженность по ипотеке по отношению к ВВП увеличилась более чем втрое. #15 Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, приблизительно 8 млн американцев задерживают выплаты по ипотеке на не менее чем один месяц. #16 Раньше банки отбирали за неуплату ипотеки от 1 до 1,5% жилых домов. Сегодня эта цифра выросла до 4,5% . #17 Согласно данным Dylan Ratigan, 46% купленных в кредит домов в штате Флорида стоят меньше суммы задолженности (находятся под водой), в Аризоне таких домов – 50%, а в Неваде – 63%. #18 В общей сложности около 29% всех кредитных домов в США находятся под водой. #19 В это трудно поверить, но выдающие ипотечные кредиты организации имеют бОльшую долю собственности в домах, чем сами американцы. Долги за медицину #20 долги по счетам за медицинские услуги становятся главной проблемой для все большего числа американцев. В одном исследовании выяснилось, что примерно 41% всех американцев работоспособного возраста либо имеют проблемы с оплатой медицинских счетов, либо выплачивают долги за медицинские услуги. #21 Печально, но число американцев, имеющих медстраховку, продолжает сокращаться. Рекордное количество американцев 49,9 миллионов - сейчас не имеют вообще никакой страховки, а процент американцев, имеющих оплачиваемую работодателем медицинскую страховку, уменьшается 11 лет подряд. #22 Но даже имея медицинскую страховку, вы можете столкнуться с громадными долгами за медицину. Согласно докладу, опубликованному в журнале American Journal of Medicine, счета за медицинские услуги являются главной причиной более чем 60% личных банкротств в США. 75% граждан, обанкротившихся из-за медицинских счетов, все-таки имели медицинскую страховку. Кредит на учебу #23 Общая задолженность по студенческим займам в США стремительно приближается к $1 трлн. #24 Если вы прямо сейчас начнете тратить по одному доллару каждую секунду, вам понадобится 31000 лет, чтобы истратить $1 трлн. #25 Сегодня в Америке примерно две трети всех студентов получают высшее образование в кредит. #26 Средний размер образовательного кредита равен примерно $25,000. #27 С учетом инфляции, американские студенты сейчас берут в долг почти вдвое больше, чем десять лет назад. #28 В одном из исследований сообщается, что 23% всех студентов пользуются кредитными картами для оплаты обучения. #29 С 2005 года количество дефолтов по студенческим кредитам почти удвоилось. #30 Количество кредитов на учебу, оформленных на имя родителей, с 2005-2006 учебного года выросло на 75%. В настоящее время большинство американцев сидят по уши в долгах. Согласно проведенному недавно BlackRock Investment Institute исследованию, отношение долга домохозяйств к личному доходу составляет 154%. http://perevodika.ru/articles/20985.htm |

| Tuesday, November 22nd, 2011 | |

| 4:07 pm | Пузырь на рынке образования США UCLA Finance Professor Goes Up Against College Textbook Cartel and Offers His Textbook for Free  http://mjperry.blogspot.com/2011/11/ucl  http://ivgnnm.livejournal.com/60749.html |

| Wednesday, August 31st, 2011 | |

| 5:55 pm | Журнал "Эксперт" о промежуточном варианте «Стратегии-2020» Статья http://expert.ru/expert/2011/34/ne-hvat Анализируемый документ Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011 Избранные моменты Первый вариант «Стратегии-2020» был разработан под руководством Минэкономразвития и утвержден распоряжением правительства аккурат перед кризисом, осенью 2008 года. Документ был проникнут духом эйфории от бума 2000–2007 годов и очевидно требовал кардинальной переработки с учетом уроков кризиса. Требовалось новое видение развития страны на ближайшие годы, новые подходы к решению экономических и социальных задач, стоящих перед Россией. Работу по обновлению стратегии правительство поручило Высшей школе экономики и Академии народного хозяйства. Сразу оговоримся: мы ограничились разбором только ключевых глав документа, посвященных макроэкономике, инновациям, образованию, жилищной политике. Рамки журнала и дефицит времени не позволяли сделать всеобъемлющий анализ cтратегии. Итог наших штудий неутешителен: хотя документ имеет некоторые вкрапления здравого смысла и адекватных оценок, он остается в русле традиционных либерально-институциональных подходов к управлению российским хозяйством и обществом, доказавших свою несостоятельность. Подавить инфляцию Что происходит с инфляцией в последние десять лет? Авторы стратегии утверждают, что с инфляцией перестали бороться еще в середине прошлого десятилетия, добив ее до 10–12% годовых, и с тех пор она не снижается. Это не так. На графике мы видим помесячную инфляцию с 2000 года.  Показатель приведен в годовом измерении (как это принято везде), то есть месячная точка на графике означает, что если бы рост цен в течение года (не от декабря до декабря, а в течение 12 месяцев) был таким же, как в этом месяце, то инфляция составила бы столько, сколько указано на графике. Как известно, почти все экономические показатели подвержены сезонным колебаниям, в том числе инфляция, поэтому здесь сделана сезонная корректировка. Кроме того, показатель слегка сглажен, чтобы устранить случайные колебания. Этот показатель можно считать максимально приближенным к «истинному» уровню инфляции, в то время как широко принятый показатель «декабрь к декабрю» в наших условиях значительного колебания уровня инфляции (что хорошо видно на графике) дает серьезные запаздывания и искажения. Здесь нам важна тенденция показателя, а она очевидна: в долгосрочной перспективе инфляция снижается. Расчеты наших коллег Татьяны Гуровой и Юрия Полунина показывают, что к 2016 году инфляция естественным образом выйдет на уровень 4–5% годовых. Зачем же тогда спешить, рисковать, подвергая экономику дополнительным и скорее всего неоправданным шокам? К тому же авторы этих «шоковых» предложений, как мы видим, не в состоянии даже разобраться, какая же инфляция была в России в последние годы. Они исходят из ложной посылки, будто инфляция остается на стабильно высоком уровне, в то время как в реальности она снижается, колеблясь в определенном коридоре. Жесткий бюджет Бескомпромиссная борьба с инфляцией традиционно для российских интеллектуальных кругов предполагает жесткий государственный бюджет, никаких дефицитов. Провозглашен этот тезис и в разбираемом документе. (В компромиссном сценарии бюджетной политики авторы все же осмеливаются на поддержание небольшого дефицита в размере 2,5% ВВП.) Однако есть один забавный элемент. Для большей убедительности связки «низкая инфляция — низкие процентные ставки» авторы приводят данные по экономике США 1980-х годов, знаменитой «рейганомике». Эти данные показывают, что инфляция может довольно быстро снизиться до приемлемого уровня года за два, при этом рост производства ускоряется. Но в той же таблице, где приведены эти убедительные данные, есть еще одна строка (по недосмотру, что ли, там оказавшаяся) — дефицит государственного бюджета США. Так вот, в период разгона экономики, в 1983–1986 годах, дефицит американского госбюджета составлял порядка 5% ВВП! Следующий аспект — обменный курс. Естественно, при нынешнем положительном торговом балансе курс рубля, будучи отпущенным на свободу, начнет расти. Авторы в соответствующей таблице приводят свои расчеты курса рубля — он у них растет, но не сильно, так, чтобы никого не напугать. Процентные ставки. Утверждается, что низкая склонность российских граждан к сбережению определяется отрицательной реальной ставкой по депозитам — инфляция выше номинальной ставки, а, если ставка станет положительной, население начнет сберегать. Если говорить о проблеме длинных денег, которых у нас действительно не хватает, то искать ее решение надо не в скудных накоплениях в большинстве своем бедного населения. Сегодня создать длинные деньги в значительном объеме может только государство за счет активного выпуска государственных ценных бумаг и налаживания их ликвидного рынка при активном участии госбанков. Импортные деньги, как сапоги, — лучше Инвестиции. Естественно, вопрос процентных ставок обсуждается в документе в связи с инвестициями: ниже ставки — доступнее капитал. Но любопытно, что в разделе стратегии об инвестициях акцент сделан на прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Сказано, что до кризиса 2008 года доля ПИИ во всех инвестициях в российскую экономику составляла 20%, а в кризис упала до 10%. Отсюда необходимость надлежащих институциональных изменений, призванных помочь иностранным инвестициям. Но помилуйте, а как же отечественные инвестиции, составляющие четыре пятых всех инвестиций? Почему об иностранных инвесторах следует заботиться в первую очередь? Чем наши хуже? Эта же слепота в отношении собственного хозяйства сказывается при анализе государственного бюджета, его доходов. Как водится, основной расчет крутится вокруг фактора, абсолютно не зависящего ни от авторов стратегии, ни от руководства страны, ни даже, похоже, уже и от «американских империалистов», — вокруг цен на нефть. Какую цену в бюджет заложим, такой доход и получим. Действительно, доходы госбюджета в большой степени зависят от нефтяных цен. Но мы не можем на них повлиять, они не являются объектом нашего управления. А чем управлять? Авторы традиционны: акцизы на алкоголь, табак и бензин. Почему-то простая мысль, что кроме нефти, газа и водки в России еще есть огромная экономика, которая потенциально может вырасти в разы и которой, в отличие от цен на нефть, можно как-то управлять, остается вне документа. Гудбай, промышленность? Безусловно знаковым является отсутствие в документе, претендующем на долгосрочную стратегию развития страны, специальной главы, посвященной видению и задачам развития национальной промышленности. На четырехстах с лишним страницах доклада нет ни одного упоминания о государственной промышленной политике. В прекрасном постиндустриальном мире, в котором живут авторы стратегии, о промышленности уже и заговаривать неприлично. Зачем? Ведь она восстановится и разовьется сама собой, вместе «с улучшением делового климата, повышением инвестиционной привлекательности страны, развитием конкурентной среды…». Между тем есть прямая связь между уровнем промышленного развития страны и ее социальным самочувствием, резкое улучшение которого провозглашается ведущей целью стратегии. «Мы живем в постиндустриальную эпоху, когда двигателями экономического роста стали информационные технологии, биотехнологии и услуги с высокой добавленной стоимостью. Но именно благодаря традиционному производству формируется средний класс. В отсутствие развитой производственной сферы общества демонстрируют резкое расслоение на бедных и богатых и рост социальной напряженности. В конце концов, промышленность — это основа жизнеспособной демократии». Мы цитируем здесь не студента-маргинала, а уважаемого гарвардского профессора, одного из ведущих специалистов по экономике развития Дэни Родрика. Постиндустриальная экономика вовсе не значит деиндустриальная. Растущий как на дрожжах сектор услуг и отраслей, не связанных с разного рода физической обработкой предметов и изготовлением из них полезных вещей, базируется в развитых странах на колоссальном промышленном фундаменте. Возьмем для примера США. Занимая лишь 13 с небольшим процентов в ВВП, американская обрабатывающая промышленность создает добавленной стоимости на 1,76 трлн долларов в год — это почти пятая часть мировой обработки, или 5,8 тыс. долларов на душу населения (см. таблицу). Россия же, занимая 9-ю строчку в мире по абсолютному объему продукции обрабатывающих отраслей, по душевому показателю отстает от США более чем в четыре раза, а от лидеров в шесть-восемь раз. Наша промышленность слабее, чем в Турции или Греции — странах, никогда не славившихся своими промышленными традициями.  Внутренний рынок: крепкий тыл, а не досадный довесок райне путано и невнятно обозначены драйверы провозглашаемой модели экономического роста. С одной стороны, колоссальный размер внутреннего рынка (8-е место в мире) указан как положительный фактор долгосрочного экономического роста. С другой стороны, читаем: «К общим условиям успеха… относится ориентация на внешний спрос, открытость экономики… Неразвитый и ограниченный внутренний рынок не создает достаточных условий для проявления рыночных стимулов и поиска потенциально сильных сторон экономики». Согласитесь, довольно странная разноголосица, причем в одной из принципиальнейших «развилок» экономической политики. Что касается наших собственных предпочтений, то они однозначны. Долгосрочный, устойчивый и быстрый рост возможен только в процессе обустройства собственной страны, то есть с приоритетной ставкой на развитие внутреннего рынка. Это вовсе не означает закрытости экономики. Поэтому неудивительно, что у крупнейших мировых экспортеров (единственное исключение — Германия) экспортная квота существенно меньше, чем у России (по итогам 2010 года доля экспорта в ВВП у США составила менее 9%, у Японии — 14%, у Китая — 27%). <Налоги против экономики «46,5% доходов федерального бюджета… в условиях 2010 г. формировались через систему нефтегазовых доходов, размер которых зависит от мировых цен на нефть… Одной из задач налоговой системы в этих условиях является снижение рисков для доходной части бюджета…» — констатируют авторы документа. Как же предлагается снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов? «Для уменьшения зависимости российской экономики от конъюнктуры мировых рынков следует ввести прогрессивное налогообложение всех сырьевых отраслей по мировым ценам на сырье… Представляется целесообразным распространение данного механизма на другие отрасли сырьевого сектора (в первую очередь на газ, частично на уголь, калий, металлы и др. сырье)». Авторы документа благоразумно не распространяются о том, что это означает для российского производителя. А означает это вот что: если, например, Китай начнет закупать больше удобрений, из-за чего мировые цены на них вырастут, то и российский крестьянин должен будет платить за удобрения больше. Потому что из-за повышения мировых цен увеличится НДПИ, а он включается в цену товара. То же самое — по всем пунктам сырьевой номенклатуры. Еще один момент. У логично мыслящего читателя неизбежно возникает вопрос: разве повышение ставок НДПИ на сырьевые ресурсы, являющиеся сегодня основой нашего экспорта, не увеличивает зависимость доходов нашего бюджета от конъюнктуры мировых рынков? Оказывается, нет. «В части налогообложения газовой отрасли целесообразно введение прогрессивной ставки НДПИ, привязанной к внутренней цене на газ… — отмечают авторы документа. — В случае доведения внутренних цен на газ до уровня равной эффективности его поставок на внутренний рынок и на экспорт наличие прогрессивной экспортной пошлины будет также сглаживать колебания цены на газ на внутреннем рынке при изменении мировых цен». Это значит: если газовые цены на международном рынке вдруг пойдут вниз, например из-за широкого использования сланцевого газа, ни бюджет, ни «Газпром» не пострадают — высокие внутренние цены обеспечат сохранение высокой ставки НДПИ. Невнятная борьба с бедностью Предлагаемые пути борьбы с бедностью, при всем кажущемся разнообразии сценариев (четыре штуки), страдают одним системным недостатком — они не выходят за рамки обычного собеса (велфера). Для чего нужно выйти за рамки собеса, авторы вроде бы понимают: чтобы бороться не только с бедностью, но и с ее причинами. Однако это все равно остается лишь декларацией. Хотя меры по «максимальному разблокированию социальных лифтов» в документе есть, они не осмыслены концептуально, поэтому разбросаны по разным местам, а иногда и противоречат друг другу. Например, в одном месте призывают к доступности качественного образования для беднейших слоев населения, а в другом (глава о школе), по сути дела, предлагается узаконить разный уровень качества школьного образования, что в корне противоречит идее социальных лифтов. Основное же внимание авторы уделяют структуре социальных выплат и налоговой политике. В частности, для снижения имущественного неравенства в стратегии настойчиво предлагается увеличить прогрессивность налоговой системы путем введения налога на недвижимость физических лиц. И снова налицо формальный подход: эта мера не рассматривается подробно, поэтому остается гадать, имеется ли в виду прогрессивный налог или общий налог для всех. Вторая предлагаемая налоговая мера, на сей раз подробно проанализированная, — увеличение стандартного вычета по НДФЛ на детей до уровня прожиточного минимума. Однако рекомендуется ограничить эту меру только двумя детьми, как это делается в развитых странах. Содержательную причину такого ограничения авторы стратегии не приводят. Остается догадываться, что они рассчитывают таким способом косвенно воздействовать на уровень рождаемости на этнически нерусских территориях. Однако проблема в том, что авторы документа вообще не считают повышение рождаемости стратегически значимым направлением социальной политики России, делая ставку на широкомасштабную миграцию (в размере 250–300 тыс. человек в год чистого притока). Проигрышная ставка Основная логика демографического раздела стратегии такова: поскольку стариков у нас все больше, а желающих работать все меньше, то без иммигрантов не обойтись. Финансовый сектор: правильный вектор и отравленная пилюля Поставленные в стратегии задачи развития финансового и банковского сектора представляются, за одним досадным исключением, вполне разумными и даже воодушевляющими. Пожалуй, впервые экспертный документ такого уровня прямо связывает повышение устойчивости финансового сектора с кардинальной сменой модели денежно-кредитной политики государства. А именно целеполагается переход от формирования денежного предложения за счет операций на валютном рынке к формированию денежного предложения преимущественно за счет операций на рынке внутренних долговых обязательств. Теперь о том, что неприятно удивило в главе стратегии о финансовом секторе. С целью «расчистки» банковской системы от банков, не способных осуществлять нормальные банковские операции, и полукриминальных структур, занимающихся отмыванием капитала, авторы документа предлагают повысить с 2013 года минимальный размер капитала банков до 1 млрд рублей, а с 2015-го — до 3 млрд рублей с последующим его индексированием в зависимости от инфляции. Сторонником более агрессивных темпов укрупнения банков выступал министр финансов Алексей Кудрин. Именно он в конце 2009 года назвал планку 1 млрд рублей в качестве «правильной» цены отсечения банковского капитала, что вызвало не только предсказуемую бурю возмущения в банковском сообществе, но и публичную отповедь главы ЦБ Сергея Игнатьева. Однако даже Кудрин предлагал дать банкам на достижение миллиардного капитала переходный период в пять лет. В стратегии же, как видим, на это отводится один год, а еще через два года планка минимального капитала повышается еще в три раза. Если бы эти правила уже действовали, то по состоянию на начало текущего года право на жизнь из тысячи с лишним действующих банков смогли бы подтвердить лишь около 190 при цене отсечения по капиталу 1 млрд рублей и 120 — при 3 млрд рублей. Что интересно, наша банковская система структурирована так, что подобная варварская чистка с формальной точки зрения даже в худшем варианте затронула бы не более 10% совокупных активов. Разумные чаяния инновационного лобби авторы предлагают три сценария: инерционный (сохранение сложившихся тенденций и практик), умеренный (постепенное наращивание инновационного потенциала) и прогрессорский (форсированное встраивание в глобальную экономику). Главное, что авторы уверены: наиболее эффективен прогрессорский сценарий. Впрочем, сами авторы признают, что «реализация любого из крайних сценариев в чистом виде маловероятна» и «на практике политика государства будет располагаться в пространстве, заданном этими (тремя — по числу сценариев. — “Эксперт”) осями». В тесноте и в обиде Жилищный раздел «Стратегии-2020» кишит модными словечками. Тут и «пространственное развитие», и «пространственная соразмерность», и «городская эстетика». В этой привлекательной и современной упаковке — революционные предложения. По мнению авторов, государству надо отказаться от прежней стратегии интенсивного наращивания объемов жилищного строительства. Вместо этого следует заняться повышением качества городской среды. Предлагается резко снизить целевые показатели ввода жилья (почти на треть), пересмотреть жилищные стандарты (на первое место выдвигается не площадь и количество жилищ, а количество комнат), передать значительный объем полномочий на муниципальный уровень, осторожно развивать ипотеку (балансируя между доступностью займов и жестким контролем за рисками). Жилищная политика в нашей стране с 2005 года опирается исключительно на ипотечное кредитование. Предполагалось, что ипотека обеспечит взрывной рост жилищного строительства (90 млн кв. м к 2015 году), а доля семей, способных купить жилье в кредит на рыночных условиях, возрастет сама собой. Однако никакого прогресса в жилищной сфере не произошло. Жилищный проект забуксовал. В этом отношении от авторов стратегии многие ждали новаторских прорывных решений, которые позволили бы вывести жилищный сектор из тупика. К сожалению, эти надежды не оправдались. Самоубийственная реформа школы Впрочем, примечательнейшей чертой главы представляется не извив заявленного в ней целеполагания, а то, что про школьное образование здесь пишут те самые люди, которые все последние десять лет его реформируют, — центральным смыслом главы стала апология проводимой реформы. Больше того, они прямо пишут: «Со стороны педагогического сообщества растет недоверие к реализуемым реформам, что приводит, с одной стороны, к их имитации, с другой — к скрытому, а нередко и явному сопротивлению». Однако они не пытаются проанализировать причины такого отношения педагогической общественности к реформам, а сводят проблему к необходимости «использовать новые “драйверы” реформ», то есть, попросту говоря, эти самые реформы продавить. Самое же прекрасное, что может случиться с нашей школой, — это обеспечение вариативности образования, простирающееся до «индивидуализации образовательных траекторий». А для этого необходимо «обеспечение фактического равенства альтернативных форм образования» (выделено авторами); необходимо выйти за рамки формального образования — то есть, в сущности, отказаться от школы как ядра образовательных процессов. И вот тогда, когда наравне со школой, а то и вместо нее возникнет, например, новый тип учреждения — «интегрированное социальное учреждение, оказывающее многопрофильные услуги в сфере образования, культуры, спорта, социального обеспечения и здравоохранения» На наш взгляд, ни индивидуализация образовательных траекторий, ни отказ от центральной роли школ, как бы они ни были симпатичны авторам, в принципе не могут быть целью государственной образовательной политики: школа есть основной институт воспроизводства нации, а потому и ее единство, и единство как минимум ядра сообщаемых ею знаний суть национальное достояние высочайшей ценности. Но можно и не забираться на такие высоты. Предлагаемый подход бесперспективен, например, вот по какой простой причине. Среди специалистов сложился консенсус: никакие перемены к лучшему в школе не произойдут, пока мы всерьез не вложимся — и финансово, и интеллектуально — в педагогическое образование. Консенсус сложился давно, но за все десять лет реформ в этом направлении не сделано ничего. И понятно почему: если вопрос о содержании школьного образования запрещен и усердно замещается разговорами о его вариативности — чему именно нужно с утроенной энергией учить будущих учителей? Креативности как таковой? Так никто пока не рассказал, как это делается. Можно напомнить, что в первые годы советской власти тогдашним реформаторам школы наиболее привлекательными казались педагогические идеи американского философа и педагога Дьюи — они же фактически лежат в основе и современных реформ. У новой школы были свои преимущества: учеба значительно реже воспринималась как повинность, мышление школьников стало менее схематичным, новые педагогические подходы способствовали росту инициативности учащихся. Но оказалось, что знания, которые дает эта школа, недостаточны. Вот почему, когда в начале 1930-х советский режим переключился на конкретные задачи технической модернизации и образование становилось локомотивом развития, раннесоветская педагогика, делавшая ставку на самоорганизацию и спонтанное развитие личности, протекающие при участии учителя, уступала место «формирующей» педагогике, опирающейся на авторитет и дисциплину. Такую педагогику очень легко — и есть за что — критиковать, но пока, к сожалению, никто не доказал, в том числе пример американской школы, что ускоренная модернизация, какую нам обещают авторы стратегии, возможна с другой школой. Это подтверждают примеры современной японской и китайской школ, которые ближе к традиционной советской, чем к американской. |

| Thursday, June 16th, 2011 | |

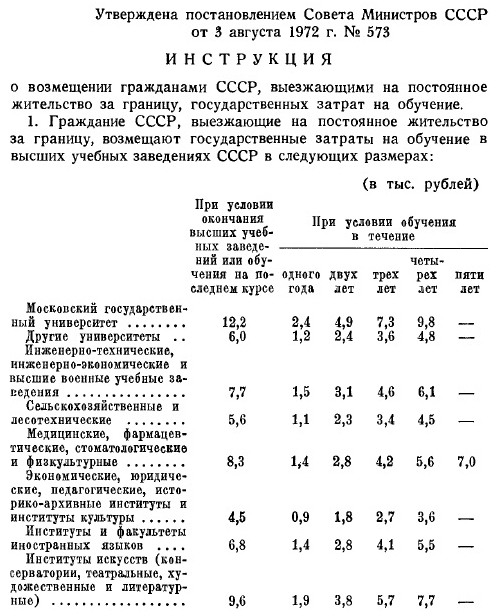

| 10:34 am | Образование в СССР, цена вопроса Сколько стоит диплом СССР http://nilsky-nikolay.livejournal.com/3 По моим (далеко не экономическим) представлениям, нынешний рубль соотносится к рублю СССР как 100:1. Соответственно, если указанные цифры умножить на 100, то мы должны получить нынешнюю стоимость обучения. Кто-нибудь в курсе конъюнктуры, соответствуют?  Комментарии 1) Типичная плата за обучение в ВУЗах Нижнего 40-60 тыс. Престижные специальности или ВУЗы (типа дизайн или академия гослужбы) обойдутся выше 70 тыс. 2) Значит, подешевело:) 3) За учёбу моёго племянника в МАИ брат платил 45 000 руб в год. Получается дешевле,чем в СССР.Видимо поэтому уровень знаний моего племянника на уровне даже не техникума советского,а ПТУ.И это в МАИ,очень престижном когда то вузе. Брежнев и еврейская эмиграция http://berkovich-zametki.com/2007/Zamet http://www.novayagazeta.ru/data/200 Поправка Джексона — Вэника поправка 1974 года конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами социалистического блока, препятствующими эмиграции своих граждан. Поправкой Джексона-Вэника запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, предоставлять государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьёзно ограничивают права своих граждан на эмиграцию. Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов. Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, однако действовала она и в отношении других стран — КНР, Вьетнама, Албании. В 1972 году, на фоне продолжающейся холодной войны и арабо-израильского конфликта, советскими властями было введено положение, согласно которому потенциальные эмигранты, имеющие высшее образование, были обязаны оплатить затраты государства на их бесплатное обучение в вузах (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 года «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное жительство за границу, государственных затрат на обучение» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1972 г., N 52, ст.519)). Например, размер компенсации для выпускника МГУ составлял 12200 рублей (при средней зарплате по стране 130—150 руб.) [3]. Указ отменён 20 мая 1991 года, но фактически сбор денег был прекращён ранее. Данная мера была, в частности, призвана остановить или затруднить так называемую «утечку мозгов» — эмиграцию интеллектуальной элиты, в основном еврейской национальности, из Советского Союза в страны Запада. Это решение советских властей вызвало волну протестов на Западе. 21 лауреат Нобелевской премии выступил с публичным заявлением, обвинив советское руководство в «массовых нарушениях прав человека». Вскоре денежный сбор был отменён, однако его сменили дополнительные ограничения, практически означавшие запрет на эмиграцию, даже для воссоединения семей. Отделения виз и регистраций МВД (ОВиРы) могли годами рассматривать заявления на выезд — самой распространённой причиной отказов в выдаче выездных виз так называемым «отказникам» был «доступ к государственным тайнам». После 1985 года, с введением в СССР свободы эмиграции, поправка утратила своё первоначальное значение. В связи с этим, начиная с 1989 года, в США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официально поправка не была отменена. В 1994 году, при президенте Клинтоне, Россия получила гарантии автоматического продления режима благоприятствования в торговле, в связи с чем была устранена необходимость ежегодного подтверждения моратория на действие поправки. Поправка Джексона-Вэника была отменена для четырех стран СНГ: 2000 — Киргизия — в связи с её присоединением к американской инициативе 1998 года «О восстановлении Великого шёлкового пути», имевшей целью создание евроазиатского транзитного коридора в обход России, Ирана и Ирака; 2000 — Грузия — в связи с её «продвижением к демократизации» и присоединением к проекту «шёлкового пути»; 2004 — Армения; 2005 — Украина — после победы «оранжевой революции». |

| Wednesday, June 1st, 2011 | |

| 11:48 am | Зарплаты в США  between 1980 and 2009, labor productivity increased by 78 percent but: *The median compensation of 35 to 44 year-old male high school graduates (with no college) declined by 10 percent * The median compensation of 35 to 44 year-old male college graduates (without graduate degrees) grew by 32 percent, less than one half as much as overall productivity growth http://uzhas-sovka.livejournal.com/2164 Top 10 Best Paying Entry Level Jobs Смешная статейка. Автор проанализировала какие работы в США на данный момент наиболее высокооплачиваемы для тех кто только выходит на рынок труда сразу после школы или с минимумом образования. Зарплаты указаны годовые. 1. Sales Representative - Продавец Starting salary(including commission): $35,000-$60,000 2. Registered Nurse - Медсестра Starting salary: $30,000-$52,000 3. Crime Scene Cleaner - Уборщик мест преступления Starting salary: $35,000-$40,000* 4. Mail Carrier - Курьер Starting salary: $30,000-$40,000 5. Toll Booth Collector - Кассир на платной дороге ( современный Соловей Разбойник) Starting salary: $23,000-$38,000 6. Truck Driver - Дальнобойщик Starting salary: $29,000-$35,000 7. Construction Worker - Строитель Starting salary: $25,000-$49,000** 8. Embalmer - Бальзамировщик трупов (это крайне интересно, страна нуждается в балзамировщиках трупов) Starting salary: $23,000-$35,000 9. Plumber - Сантехник Starting salary: Apprentice: $25,000-$30,000/Journeyman: $31,000-41,000 10. Garbage Collector - Мусорщик Starting salary: $20,000-$35,000 Самое смешное, что например научный сотрудник сразу после защиты диссертации в лучшем случае может расчитывать на тысяч 40 - 45 в год, если найдет работу конечно. И это после университета (4 года) и 3 - 5 лет аспирантуры. http://www.linkedin.com/news?viewArticl http://annbeaker.livejournal.com/154112.h Комментарии к записи 1) Такими темпами в США будут работать только иностранцы, которые учились у себя дома. Ибо отбивать кредиты на обучение за такие деньги лично мне не представляется возможным. 2) а остальным где работать? или в таких условиях получать образование не рентабельно? 3) Ну как где, стране нужны курьеры, дальнобойщики и продавцы! 4) зайдите в любой научно исследовательский институт, из местных там будут только секретарши и бухгалтерши сплошняком иностранцы и в основном китайцы и прочие азиаты 5) дорого учиться? 6) Колумбия Университет - 67 тысяч ы год, Беркли - от 35 до 50 штук в зависимости от факультета, Гарвард 45-75 от факультета 7) ну с 200к в год можно в принципе и образование оплатить. ИМХО 8) чтобы получать 200 штук в год надо долго и упорно учиться на врача например, и к годам так 42-45 вы возможно и будете получать такие деньги, т.е. вашей зарплатой будут наслаждаться дети, а вам же надо будет влезать вдолги чтобы оплачиватьс вое обучение если ваши родители не богаты... 9) ну если на бухгалтера, то 5К в год и 4 года. и всех делов. 30-40К почти сразу после окончания. 10) Кстати, самые американские американцы, закончившии мединститут где-нибудь на Арубе - совсем не редкость 11) ну не ужеле же вы думаете, что американцы лишены честолюбия и не понимают чтотакое престиж? я не встречала ин одного студента который бы променял Гарвард или Принстон на Арубу по собственной воле. Первая причина почему Аруба не деньги, а то. что человек не смог прорваться в более престижные места, и только вторая причина деньги. Но, с усилением кризиса растет и ширится класс студентов которые бы могли учиться в престижных универах, но не могут себе это позволить по материальным причинам. Наш деканат например уже за голову хватается, студенты массово подают заявления о переводе в коледжи низшего уровня, ибо не тянут оплату в университете и университет уже как раньше не может спонсировать их обучение ибо штата урезал финансирование уже университету. Замкнутый круг. Все зависят т всех и потяни один конец, размотается весь клубок. Университет не может бесконечно повышать плату за обучение, останется без студентов, но и не повышать он не может ибо надо платить зарплату и поддерживать инфраструктуру, поэтмоу постоянно изыскиваются компромисные варианты, часто уродливые кстати, когда преподв заставляют работать за бесплатно или нанимают преподавателей на с более низкой квлаификацией чтобы не платить больше, страдают при этом все. 12) в принципе нормально. Если дом 300 тыс. стоит, то это зп куьера за 10 лет, если брать указанный минимум в 30 тыс. 13) это грязными! с 30 штук вы будете отдавать дяде Сэму до 20% вашего дохода теперь пересчитайте еще раз сколько чистыми вы будете получать на руки |

| Friday, May 20th, 2011 | |

| 12:17 pm | |

| Friday, April 29th, 2011 | |

| 9:35 am | Образование в США О высшем образовании К дискуссии о статье про "Education Bubble" http://daniilm.livejournal.com/114051.ht и роли современного высшего образования. Есть два почти что противоположных взгляда на роль и пользу университетов в индивидуальной карьере и для общества в целом. Первый - "наивный": что университет - сокровищница знаний, возвышенная "башня из слоновой кости", и именно там хорошие знания только и можно получить. Второй - "циничный", про то что ВУЗы - это в основном рынок полезных знакомств и долгосрочных связей, а собственно знания, которые они дают - глубоко вторичный фактор. И тот и другой взгляд, по-моему, имеет определённую правоту. Но я бы поставил вопрос несколько шире. Я выделю четыре основных фактора в полезности высшего образования и университетов, и их динамику во времени. 1. Знания, квалификация Может быть в ранних средневековых университетах, когда знания были очень концентририваны и их распространение - медленным, это было ведущей ролью университетов. Сейчас это явно не так. С развитием цифровой инфраструктуры и гигантской диффузией информации, формальное получение знаний вполне возможно и доступно за пределами университетсткой среды. Но сумеют воспользоваться этим относительно небольшой процент населения, и ограничения здесь не формальные (т.е. принципиальная доступность знаний как информации), а скорее социальные и психологические. И в этом смысле, несмотря на доступность информации, универитеты - всё равно остаются лучшими местами для получения знаний и квалификации. Их роль в этом уменьшилась за последние годы и продолжает уменьшаться, но тем не менее остаётся достаточно важной. Разница в качестве профессоров и учителей между ведущими и посредственными ВУЗами нисколько не уменьшается, а роль формального учителя в становлении личности в целом - имеет тенденцию к уменьшению, но медленную, и остаётся довольно большой. 2. Связи, знакомства, нетворкинг Фактор, немаловажный для карьеры, которым многие люди пренебрегают (и зря), но не меньшее число людей склонны переоценивать. Его значение остаётся почти постоянным, может быть чуть-чуть снижается с развитием современных социальных сетей. Но связи в социальных сетях почти всегда непрочны и преходящи. Университетские связи - намного прочнее и глубже. Этот фактор играет роль прежде всего в топовых университетах, а так же в совсем маленьких и изолированных (когда вероятность встретить где-то выпускника своего же колледжа очень мала, но если уж встретил - то непременно закорешишься), ну и, конечно же, в бизнес-школах, которые действительно в первую очередь под это заточены. Значительно меньше проявляется в больших и не-элитных универитетах, где реально учится большинство студентов. 3. Структура, дисциплина Университет, как бы то ни было, приучает к дисциплине и регулярности - регулярно ходить на лекции, регулярно делать задания, регулярно сдавать экзамены. Многие презрительно фыркают в отношении такой рутины, но дисциплина играет в экономике огромную роль, не меньше чем собственно знания. Есть всего 5-10% людей для которых дедлайны, начальственное погонялово и т.п. не играет никакой роли в их производительности, для остальных - это важная основа всей трудовой деятельности. Этот фактор - весьма важный, и его значение, в отличии от других, не уменьшается со временем. Он так же действует практически во всех учебных заведениях, а не только в топовых. Более того, в относительно слабых учебных заведениях это фактор имеет даже большее значение, чем ведущих из них. В этом, кстати, важная роль университесткого диплома. В среднем процентов на 30 - это аттестат знаний и квалификаций, за которые он формально и даётся. А процентов на 70 - это аттестат дисциплины, совершенно независимо от того какая именно специальность написана в дипломе, т.е. способности данного индивидуума к "марафону дедлайнов", умению выдержать долгую и довольно изнурительную гонку в течении нескольких лет - регулярно чего-то сдавать, чего-то писать в определённом формате, уметь внятно изложить свои мысли, соблюдать определённые правила. Фактически это такой "значок ГТО" и справка из психдиспансeра одновременно - некоторая гарантия что данный человек не склонен за два дня до окончания проекта закатить истерику и обьявить что ему всё надоело и он отныне будет жить на даче в лесу и курить травку, или завтра уезжает на два года в Таиланд, где он будет писать стихи и искать единения с природой. И вообще, что человек способен понять фразу "это нужно обязательно сделать к 30-му апреля, ясно?" Та же пропорция (примерно 30/70) относится к любым аттестатам вообще - от школьного до диссертации Ph.D. 4) Интеллектуальная среда, общение, социализация. Результаты развития личности могут быть очень-очень разными в зависимости от того что непосредственно окружающие тебя люди, с которыми ты общаешься по нескольку часов в в день, квасят пивасик и смотрят футбол, или же увлечённо обсуждают как текущую политику так и устройство мироздания, участвуют в интересных проектах и обмениваются информацией и идеями о них. Как ни странно, всякие ЖЖ и Фейсбуки в этом смысле совершенно не являются заменой. То есть в социальных сетях можно довольно легко найти и подобрать себе интересную и высокоинтеллектуальную среду, нет проблем. Но в 90% случаях это сделает тот кто уже прошёл хорошую формальную социализацию (скажем, в хорошем университете), и гораздо реже - тот кто её не прошёл. В эффективности этого фактора - большая разница между ведущими учебными заведениями и посредственными. Фактически это основная причина по которой стоит поступать в топовые ВУЗы. В посредственных заведениях тот фактор не работает вообще, и может даже играть отрицательную роль - в сторону "пивасика и футбола". Из всех четырёх выше перечисленных факторов, этот - наиболее дифференцирующий по качеству учебных заведений, т.е. в котором есть огромная разница между топовыми университетами и всеми остальными. На втором месте (по этой дифференциации) - формальное качество знаний, на третьем - связи и нетворкинг. http://neznaika-nalune.livejournal.com/ Окупаются ли затраты родителей, по содержанию детей в элитных университетах? Такой вопрос вынесла в заголовок тому посвященнйо статьи газета НЙ Таймс: Is Going to an Elite College Worth the Cost? Автор ссылается на самые разные исследования посвященные попыткам установить связь будущего благополучия - имеется в виду в основном материального плана успех - выпускников разного уровня оплаты в них пребывания университетов. Много других исследований - в лсновном экономического плана - и статей с ними связанных публикуются в эти дни. К примеру, одна из наиболее влиятельных тоже в Америке газета Атлантик - Mar 31 2011 - публикует обзор тому посвященный под характерной тональности заголовком: An Anti-College Backlash? общий смысл котрой состоит в том, что установить прямую зависимость успеха в последующей жизни детей от того сколько вложили их родителеи в разной цены универстеты оказывается все более трудно и соотвественно же возникают теперь уже поводы для пессимизма в отношении рациоанальности сложившего уровня фетишизации университетов "высшей лиги". Напряую не упоминаемый при этом фактор биографии хайтековских китов американского бизнеса по-видимому играет тем ни менее все большую роль в этих сомнениях ... Дело в том что за редким случаем блистательных в тоим ряду исключений - Google и некотые др. - наиболее легендарные фигуры нынешней бизнес-элиты хайтековского профиля, как правило, объединяет один и тот же все более бросающийся в глаза факт их биографии - их успех был напрямую связан с тем что они бросили учебу в университете задолго до его окончания. Вот и в эти дни тоже всякий раз, когда возникают острые дискусии относительно обоснованности претензий сооснователя Микрософт к его ближайшему по жизни другу Биллу Гейтсу - в том формате как он излагает их в подготовленной для выхода из печати книге своих мемуаров - многие из участников таких все более популярных в блогосфере разговоров напоминают (как про его самую большую заслугу) что ведь это он убедил своего друга Билла бросить университет ... Меж тем во всех этих дискуссиях почему-то совершенно упускается из виду главный фактор из-за котрого состоятельные родители всегда посылали, посылают и будут посылать детей в элитные университеты. Как заметил об этом бесменный долгие годы идеологический лидер республиканской партии Ньют Гинрич, на самом то деле элитный университет представляет собой "самую доорогую службу знакомств". И это, по-видимому, главное. Все остальное - сравнение заработной платы выпускников и пр. - суть как всегда совершенно беспредметные оказываются попытки "алгеброй гармонию поверить". Высокая цена обучения в социально престижном университете является для родителей определеющей статус такого университета части студентов самоценной. Потому что эта самая "цена обучения" дополнительно укрепляет тот социально необходимо им высокий "забор" которым хотели б они оградить свои чадо на этапе критически важном для их будущего - но и главное что будущего уже их затем детей - юношеского развитияя, брачных игр и пр. При чем эту крайне им важную "социально ограждающую цену" - которая оказывается, как правило, просто и всего лишь "не по карману" иным слоям населения - состоятельные родители начинают платить еще задолго до поступления чадо в университет, когда плановым образом загодя - с малолетства - поэтапно готовят ребенка ко всем элементам конкурсного туда отбора... http://abcdefgh.livejournal.com/1334221.h Вся американская печаль в одной картинке Недавно журнал The Economist http://www.economist.com/node/16960438 опубликовал статью о стоимости американского образования, где был опубликовали график, который, по моему, очень хорошо и наглядно описывает многие проблемы американцев.  График показывает как менялась за последние тридцать с небольшим лет средняя почасовая оплата труда, а также разные типичные расходы. С 1978 года средняя оплата труда выросла почти в четыре раза. Казалось бы неплохо. Однако выросла она только номинально. Инфляция была практически такой же. Т.е. несмотря на то, что экономика за это время значительно выросла, доходы среднего американца совсем не изменились! Уже этой статистики достаточно, чтобы понять озабоченность типичного американского обывателя. На графике так же виден недавний пузырь стоимости жилья. Начиная примерно с 1999 года стоимость жилья стала заметно отрываться от доходов. Пик пузыря пришёлся на 2007 год и с тех пор оно медленно падает и приходит в норму (пока что по прежнему немного переоценено). Однако те, семьи, которые пытаются обучить своих детей в университете, находятся под ещё большим стрэссом. Что стоимость учебников, что стоимость образования растёт заметно быстрее как доходов, так и инфляции. В реальном исчислении стоимость высшего образование в США выросла за последние 30 лет в три раза. Сейчас далеко не редкость встретить человека закончившего универститет и имеющего “на счету” многие десятки тысяч долларов долга. А если вы к примеру доктор, то долг может быть в пару сотен тысяч. Местное высшее образование превращается в очередной пузырь. С одной стороны население, которому в течение многих лет вдалбливали, что университет это хорошо, готово залезать в долг даже для совсем бессмысленных степеней вроде фотографии или культурологии (бессмысленных с точки зрения получения стабильного и достойного дохода). С другой стороны, предприниматели от образования готовы извлечь из вас деньги под любым соусом. Например, учебники здесь переиздают с завидной регулярностью. Вносят минимальные изменения и требуют новую версию, что стоит сто, а то и двести долларов. Если не удасться получить скидку как особо одарённому, то полная стоимость обучения (с проживанием) запросто будет 20 тысяч в год даже в государственном университете. А если вы нацелились на Гарвардский университет или ему подобные, то это сумма дорастёт до 50 тысяч. Я надеюсь, что здесь немного образумятся и перестанут относится к высшему образованию как к чему то священному. Образованным быть хорошо, но платить за это надо в меру. P.S. Это я ещё ничего не сказал про медицинские расходы. С ними ситуация ничуть не лучше. Растут они также заметно быстрее инфляции и доходов. http://izsandiego.livejournal.com/61690.h |