[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

ivgnnm's LiveJournal:

| Friday, June 29th, 2012 | |

| 10:33 pm | О соционических типах, доступно Вот нашел на просторах сказочку о плохих и хороших тимах. В оригинале речь шла про не особенно великих детей, но думается, что и взрослым себя углядеть получится. Осторожно, под катом соционика. ESTP ЛСЭ Штирлиц Позитивное солнышко, которое всегда пашет как трактор. Улыбающийся трактор. И при этом очень смешно и тонко шутит, не опускаясь до подначек и подстебок. При нем все как-то само начинает организовываться и выстраиваться в некий вполне понятный порядок. Горе луковое, напрочь не способное общаться, хамло и деспот, гениально собирающее своим лбом все грабли в дельта окрестности. К очередной встрече лба с граблями оно относится с некой стоической мрачностью, даже не пытаясь увернуться. ( Read more... ) |

| Wednesday, June 6th, 2012 | |

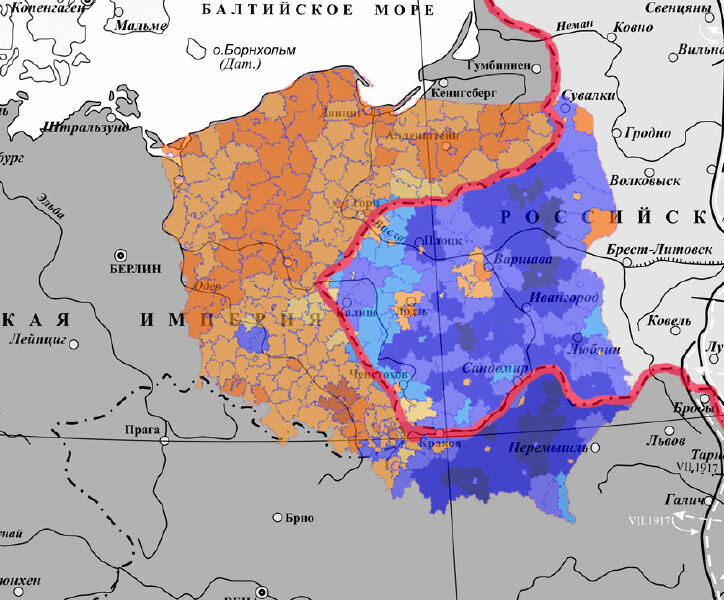

| 5:06 pm | Старые границы империй и Польша если наложить карту современной Польши на границы еще столетней давности  то в плотности сети польских железных дорог отчетливо видны границы Российской Империи.  Популяция кабанов в Польше  Популяция оленей в Польше  карта голосов на польских выборах последнего президента.   Как это объяснить - я не знаю. Почему за бесноватого русофоба Качинского голосовали ровненько по границе Российской Империи - для меня загадка. Можно бы заявить - мол, это более темная и отсталая часть Польши - та, что была во власти диких русских. Только вот западные земли нынешней Польши заселялись после 1945 еще более "восточными" поляками с "Восточных кресов" - так что теория не катит совершенно. Прямо мистика какая-то http://szhaman.com/starye-granicy-imper |

| Monday, June 4th, 2012 | |

| 3:21 pm | Новогоднее обращение к народу Новогоднее обращение к народу Россия Впервые обращение главы государства к народу стало возможным в связи с развитием техники, в первую очередь радио, а затем и телевидения. Первым подобным обращением можно считать новогоднее поздравление по радио 31 декабря 1935 года председателя ЦИК СССР М. И. Калинина к полярникам. 31 декабря 1941 года М. И. Калинин впервые в истории СССР обратился с новогодним радиообращением ко всему советскому народу. Новогоднее поздравление повторилось накануне 1944 года, предшествуя первому исполнению нового Государственного гимна СССР. После смерти Калинина были прерваны до 1953 года. 31 декабря 1953 года к советскому народу обратился Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов. С 1956 года, в связи с развернутой Н. Хрущёвым «борьбой с культом личности», новогоднее обращение к советскому народу стало безличным и исходило от «ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета Министров СССР». Традицию телеобращений открыл Леонид Ильич Брежнев перед наступлением 1971 года.[источник не указан 152 дня] Новогоднее обращение в эфире за несколько минут до полуночи впервые состоялось перед 1976 годом. Затем из-за тяжелой болезни Брежнева (а потом Ю. В. Андропова и К. У. Черненко) от практики личного поздравления первым лицом государства отошли. С конца 1970-х годов поздравление к советскому народу зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов. С расширением общенационального и регионального теле- и радиовещания в СССР сложилась традиция одновременной трансляции новогоднего обращения к советскому народу всеми телеканалами и радиостанциями, работающими в данной местности. Перед боем курантов 31 декабря 1982 года на экране телевизоров появился первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецов и поздравил советский народ с праздником. В течение некоторого времени после смерти Л. И. Брежнева должность председателя Президиума ВС СССР оставалась вакантной (Ю. В. Андропов стал только Генеральным секретарем ЦК КПСС), поэтому появление на экране в новогоднюю ночь именно В. В. Кузнецова выглядело логичным. Интересно, что самому Кузнецову на тот момент был 81 год и зачитывал он поздравление в столь почтенном возрасте по бумажке, не пользуясь очками. В декабре 1985 года новогоднее обращение от лица государства возобновил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв (к этому времени ещё не бывший Председателем Президиума ВС СССР). Встреча Нового 1986 и 1988 года сопровождалась также взаимным обменом новогодними телеобращениями между СССР и США: к советскому народу обращался Президент США Рональд Рейган, а Горбачёв — к народу США. С распадом СССР, наступление 1992 и 1993 годов не сопровождалось новогодними обращениями первых лиц государства. 31 декабря 1991 года с Новым годом Россию поздравил сатирик Михаил Задорнов, причём только по Первой программе телевидения. В преддверии Нового года, однако, Борис Ельцин выступил с обращением, посвящённым, главным образом, началу перехода к рыночной экономике и освобождению цен со 2 января 1992 года. Это обращение было выпущено в эфир 30.12.1991 и опубликовано «Российской газетой» 31 декабря 1991 года. С новым 1994 годом страну, по одному из телеканалов, поздравлял Сергей Мавроди. Впоследствии его обращение стало рекламным роликом «МММ»[источник не указан 430 дней]. В декабре 1998 года от новогоднего обращения Ельцина отказался телеканал НТВ, продемонстрировав вместо него обращение кукольного Ельцина. 31 декабря 1999 года политические обстоятельства в стране привели к двойному выступлению уходящего в отставку Бориса Ельцина и Владимира Путина: Ельцин выступил в полдень по московскому времени, когда он сложил с себя полномочия Президента, а перед полуночью были показаны два выступления — Ельцина и и. о. Президента Путина. Михаил Горбачёв и Борис Ельцин выступали с новогодними обращениями из кабинета в Кремле. Владимир Путин записывал свои обращения (кроме самого первого в 1999 году, когда он обратился из рабочего кабинета) на Ивановской площади Московского Кремля. 31 декабря 2008 года, 2009 года, 2010 года и 2011 года к народу с обращением выступил третий Президент России Дмитрий Медведев. Обращение было записано с Патриаршего моста с видом на Кремль. Причем обращение 31 декабря 2010 года записано сильно заранее. Если присмотреться, то видно, что на заднем плане нет снега и Москва-река ещё не замерзла. Хотя 25 декабря 2010 года в Москве прошел ледяной дождь. ( Read more... ) Новогоднее поздравление Сергея Мавроди(1993) |

| Saturday, May 26th, 2012 | |

| 2:54 pm | О социальных сетях Оригинал взят в Раз, два, три, Моня, Изя, Веня Современные социальные сети (я имею в виду действительно социальные сети, цель которых - установка связей между людьми, а не ЖЖ, например, в котором все строится вокруг журнала. И пожалуйста, не надо мне рассказывать про то, что любой форум — это тоже социальная сеть) спроектированы из того, что люди, устанавливающие связи, действительно их в том или ином виде имеют. Если, например, говорить про LinkedIn — то это коллеги, партнеры, люди, с которыми ты пересекся на конференциях или различного рода хантеры. Если говорить про Facebook — то это родственники, друзья и просто знакомые в широком их понимании. Соответственно, все правила по обеспечению взаимодействия, равно как правила обеспечения приватности, строятся из этого простого понимания. Если же систему начинают использовать не по назначению, то она как модель дает сбои. Вовсе не потому, что она плохо сделана, но потому что не надо закручивать болты ногтями. Так уж сложилось исторически, что в России ЖЖ оказал большое влияние на способ поведения пользователей в социальных сетях. Например, люди набирают себе во френды как можно больше других пользователей, о которых они хоть как-то слышали, а те отвечают им взаимностью, иначе ведь и обидеть можно, да? После чего для обоих происходят странные вещи — внезапно на стене начинают появляться непонятные статусы или фотографии, их начинают спамить тем, что их вовсе не касается, и так далее по списку. Об этом еще в свое время много говорила lj user ext_243407, так как получала жалобы о плохом Facebook, причиной которых являлись сами пользователи, неверно его использующие. Но я не об этом, я все-таки решил расписать здесь свою политику по френдованию в разных сетях, вдруг это поможет кому-нибудь. Facebook. Френжу только тех, кого знаю лично и с кем у меня есть какие-то отношения. Точка. Почти все инвайты отправляю в игнор. Более того, терпеть не могу, когда указывают, что я "вот здесь" или "вот там". Чекинами не пользуюсь и другим не советую. LinkedIn, равно как и МойКруг. Френжу всех коллег (чего, кстати, не делаю в Facebook), даже если лично с ними не приходится пересекаться. Если приходит запрос от человека, которого я не знаю (или не помню), а в запросе нет сопровождающего сообщения — сразу в игнор. Что вообще за мода такая в профессиональной сети не делать сопроводительных писем? ВКонтакте. Не френжу никого, так как не пользуюсь. Но кросспост настроил, да. Twitter. Френжу только тех, от кого хочется видеть сообщения. Дефренжу тут же всех, кто гадит в Твиттер всякими форскверами, инстаграммами и прочими автоматическими активностями, так как списками и группами не пользуюсь и пользоваться не собираюсь. Иногда еще приходится зафрендить кого-нибудь, чтобы могли написать личное сообщение. После чего расфренживаю. Instagram, Одноклассники и прочие Гуглоплюсы — не пользуюсь и не хожу туда. Ну и ЖЖ, конечно. Френжу только те журналы, которые хочу читать в ленте. Если журнал для ленты не подходит, то отписываюсь. Группами не пользуюсь, и, опять же пока не собираюсь, как минимум до запуска FriendsTimes. Ничего не забыл? Никого не забыл? |

| Monday, April 30th, 2012 | |

| 12:35 am | Государство, ЦБ, финансы, эмиссия http://aftershock-2.livejournal.com/149 http://ray-idaho.livejournal.com/12 |

| Tuesday, April 24th, 2012 | |

| 12:26 am | Заметки о когнитариате Оригинал взят в Продолжаю заметки о когнитариате Когда же появляется когнитариат? Понятное дело, люди, занимающиеся творчеством, научным и художественным известны издавна, но их труд был лишь моментом общественного производства. Когнитарит появляется тогда, когда их труд в его всеобщности становится главным фактором общественного производства. Одновременно и относительная численность представителей этого «не класса» становится достаточно весомой. Процесс консолидации когнитариата начался с конца XIX, начала XX века, но в полной мере развернулся к середине XX века. Именно тогда наука становиться непосредственной производительной силой. Однако, не стоит сводить когнитариат к ученому сословию, хотя сам термин подталкивает. Когнитариат это все те, чей труд непосредственно и фактически является всеобщим трудом, в противовес труду фактически абстрактному. Подобное выделение вовсе не равно выделению людей умственного труда. Офисный работник, совершающий унылее, однообразные операции, отлученный от реального творчества отчужден от своего труда не меньше, чем классический пролетарий на конвейере. Сущностной же характеристикой когнитария является то, что его труд не отчужден от его личности, не мыслим как абстрактный труд. Модельер, хороший дизайнер, повар и множество других профессий есть профессии когнитарные. Я не знаком с профессией программиста, но могу представить себе, что есть программисты творцы, а есть те, которые тупо, согласно заученный алгоритмам клепают указанные сверху куски программного кода. Более того, можно говорить даже о ремеслах, приобретающих свойства когнитарности, благодаря фантастическому развитию средств труда в этих сферах. Ничего себе открытие, возразят мне! Все знают, что есть люди, которые любят свою профессию, и выполняют ее творчески, а есть те, кто ходит на работу что бы отбыть рабочее время, и не важно в какой сфере одни работают. Но вопрос состоит не в том, что люди как личности по-разному относятся к своей работе. Вопрос состоит в том, что, развитие средств труда, производительных сил требует когнитарности во все большей степени, и наоборот, оставляет невостребованной рабочую силу, способную лишь к продаже своего труда в абстрактной форме. И опять же я услышу возражения. Мне скажут, что последние пару десятилетий по многим вопросам мы можем обнаружить движение вспять, движение к убийству творческого, что вкупе с падением уровня образования наводит на неприятные мысли. В связи с этим я хотел бы изложить некоторые почти «историософские» вещи. Как я и говорил, процесс консолидации когнитариата развернулся к середине XX века. И эта эволюция все больше требовала как изменения социальной структуры, так и общественных отношений. В чем же выражались процесс консолидации когнитариата? Первыми толчками на Западе были «молодежные революций» конца 60-х, начала 70-х, завершившие эру безудержного научного оптимизма 60-х годов. Кстати, в СССР процессы развивались сравнительно параллельно. Многие помнят, или могут прочитать из литературы той эпохи тот же научно-прогрессистский оптимизм, дискуссии физиков и лириков и т.д. Только что революции у нас не приключилось, поскольку социализм существующего на тот момент типа в меньшей степени исчерпал себя в плане предоставления возможностей развития свободного, когнитарного общества. Первые попытки когнитарных революций на Западе потерпели поражение, в первую очередь по причине отсутствия теоретической базы. Не принимать же всерьез за теоретическую базу когнитариата цитатнички Мао или различные, пускай любопытные библии молодежи той эпохи вроде «Чужого в чужой стране» Хайнлайна. Однако неудачи когнитарных революций закончились уже более-менее серьезными попытками осмысления общественных процессов на Западе. Именно тогда, в 70-80-х появляются концепты конца индустриальной эпохи и наступления постиндустриального общества. В те годы под постиндустриальным обществом понимали именно когнитарное общество. Тут стоит обратить внимание на работы Дж. Белла. Он выдвинул концепцию трех этапов в развитии общества, доиндустриального, индустриального и постиндустриального. На первом этапе определяющим являлось сельское хозяйство, а доминирующими институтами – церковь и армия (армия - условно говоря, скорее военная структура). На втором все определяет индустрия, а доминирующим институтом является корпорация, фирма. Третий же этап заключается в том, что определяющими становятся знания, а доминирующим институтом – университет, как место производства знаний. Это и есть то, что Белл определил как постиндустриальное общество. Беда Белла заключалась в том, что он не марксист и не учел теорию революций Маркса. Ему казалось, что постиндустриальное общество наступит само собой, эволюционно, благодаря демократическим процедурам, и все это произойдет в рамках капитализма. Я же постараюсь напомнить о том, почему согласно Марксу общественный прогресс в рамках экономической формации обязательно развивается через революции. Тут я повторюсь, поскольку писал об этом в статье «О коммунизме без утопизма». Дело в том, что любое общество, где господствует абстрактный труд, построено на отчуждении труда и имеет тех, кто этот труд отчуждает и кто распоряжается этим отчужденным трудом. Кстати, в наибольшей степени труд достигает отчужденного состояния в индустриальном обществе, где труд фактически становится абстрактным. Те, кто отчуждают и распоряжаются чужим трудом могут быть консолидированы в класс, - таков класс буржуазии в буржуазном обществе, а могут и представлять квазисословие, как в СССР. Как бы то ни было, они находятся на верхушке общественной иерархии и выстраивают и стабилизируют институциональную систему общества в соответствии со своими представлениями о должном, включающими и свою господствующую позицию. Когда в результате развития производительных сил появляется потребность в изменении общественных отношений, эти граждане решительно выступают против. Дело в том, что изменение общественных отношение, это (до сих пор, пока оно происходило в рамках экономической формации) изменение способов отчуждения труда и социальных сил, это отчуждение осуществляющих. Переход же к коммунизму будет просто прекращением системы отчуждения труда. В результате система социальных институтов (от организации производства, до армии и полиции), которая до определенных пор организовывала и закрепляла существующую систему отчуждения труда, должна быть разрушена и естественно сопротивляется этому, не хочет умирать. Ее приходится ломать силой, т.е. осуществлять революцию. Когда Белл говорил о том, что корпорацию, как доминирующий институт должен сменить университет, он сам не понял, что сказал. Корпорация, как доминирующий институт, это целая институциональная система, выстроенная определенным способом, это целые классы и страты, занимающие определенные статусные позиции в обществе. Неужели миллионы людей, занимающих эти статусные позиции от всяких Рокфеллеров и Ротшильдов на самом верху, до менеджеров подразделений и т.д. внизу с радостью откажутся от своих статусов, причитающегося этим статусам вознаграждения, власти, длинноногих блондинок и т.д.? С радостными улыбками передадут ключи от власти, влияния и т.д. всяким «яйцеголовым» из университета? Вот уж вряд ли! Тем более, условные Ротшильды все это знают заранее, ибо в отличии от Дж.Белла, Маркса эти граждане не просто учили, но и выучили. И они находят единственный способ, которым, как им кажется, они смогут удержать ситуацию под контролем. Они решили остановить прогресс, остановить развитие производительных сил. Правда, сделать это было довольно сложно. Во-первых, на востоке возвышался крепкий конкурент, СССР, и попробуй тут остановить прогресс, мигом затопчет. А во-вторых, вся культура Запада в фазе модерна была воздвигнута на идее прогресса. Прогресс оправдывал западную цивилизацию в целом, со всеми ее очевидными даже в глазах людей запада пороками и уродствами. В результате была проделана большая работа. В одном направлении прогресс вовсе не был остановлен, а наоборот, решительно подстегнут. Это прогресс в технологиях манипуляции сознанием людей. Нужно понимать, что это не просто прикладные технологии. Они разрабатывались, начиная от философской базы в виде философии постмодерна, как определенный способ видения мира. В результате в руках у сильных мира сего появились рычаги, которых не было никогда. Они заставили поверить людей в то, что прогресс продолжается без запинок, в то, что постиндустриальое общество построено. Постепенно, со временем, постиндустриальным обществом стали называть совсем не то, что подразумевал под ним Белл и энтузиасты его эпохи. На самом деле «университет» вовсе не заменил «корпорацию» в ранге доминирующего института. Более того, власть «корпорации», особенно в лице финансовых институтов выросла до крайности. Массовое творчество (социальное, научное, художественное) подменили массовым потреблением, создав потребительское общество, а экономику знаний подменили экономикой услуг. Тут опять же постарались интеллектуалы. Уже Тоффлер, вполне вроде бы мыслящий в традиции Белла зачем то, совершенно нелогично засунул на место основного способа труда, главного сектора производства услуги, тем более, что это стало следствием, главным образом, вовсе не роботизации и автоматизации производства, а всего лишь вывоза промышленного производства за рубеж. Таким образом, я хочу, что бы мой читатель понимал. Постиндустриальное общество, которое мы сегодня зачастую ругаем, на самом деле есть результат крупнейшего в истории мошенничества. На самом деле никакого постиндустриального общества не существует, а существует какой то ужасный мутант, выращенный совершенно осознано и именно для того, что бы не допустить рождения настоящего постиндустриального общества. Как я и говорил, перед старым миром стояла еще одна проблема, а именно СССР – куда уж тут останавливать прогресс. Но тут им подфартило. Дело в том, что процессы развития в СССР, в определенной степени были аналогичными и параллельными западным. В Советском Союзе так же был слой, эдакое квазисословие людей, занимающихся организацией и распоряжением отчужденного (абстрактного) труда. Этот слой существовал в рамках определенной институциональной системы, созданной для закрепления вполне определенных способов организации отчужденного труда. Он поддерживал эту систему, был заинтересован в ней. И ровно так же эта институциональная система, особенно в лице верхушки статусных позиций значимых социальных институтов, известной под именем «номенклатуры» готова была решительно сопротивляться попыткам ее слома. К 80-м годам уже в СССР существующая институциональная система система стала барьером на пути развития когнитарного общества. Хочу заметить, что рост диссидентских настроений в среде интеллигенции это вовсе не происки империалистов. Он имеет корни именно в описанной ситуации. Однако за отсутствием теории когнитариата оппозиционность интеллигенции стала принемать уродливые формы. Конечно, ситуация в СССР была несколько отлична от западной. С одной стороны не желающий своей социальной гибели слой, или квазисословие, как я его назвал, был существенно уже и слабее того слоя, который на западе был заинтересован в сохранении капитализма. В этом смысле у советских людей было куда больше шансов перешагнуть в настоящее постиндустриальное общество как общество коммунистическое. Не говоря уж о том, что советская идеология серьезно сковывала руки номенклатуре в его возможных действиях по сохранению своего господствующего положения. Но у монеты была и обратная сторона. Та же идеология сковывала руки и когнитарным слоям, в первую очередь в области разработки собственной, новой идеологии и философии, на базе которой советский когнитариат мог бы консолидироваться для осуществления когнитарной революции. И это несмотря на то, что такая идеология могла и должна была быть именно марксистской. Однако, как и в любом «правоверии» еретики, т.е. люди, «искажающие» учение, преследовались куда жестче иноверцев. Разрушительную роль сыграло то, что на Западе уже были разработаны теоретические конструкты поддельного, мутантного постиндустриализма, и внедрение этих конструктов, этой, уже разработанной идеологии в среду советского когнитариата и решило дело. Удалось уничтожить Советский Союз и ликвидировать саму возможность построения когнитарного, постиндустриального, коммунистического общества с помощью энергии самого когнитариата. Он стал основной разрушительной силой, тараном, направленным на собственный разгром. По правде сказать, ситуация у всех сторон тогда висела на волоске. Я в свое время писал, ссылаясь на вполне авторитетных (и либеральных) восточно-европейских интеллектуалов, что даже в Восточной Европе, а не только в СССР требования диссидентской оппозиции были во многом именно коммунистические. Либертианство пришло куда позже. Я полагаю, что сыграл роль субъективный фактор, фактор личности в истории, а именно в нужный момент не нашлось мыслителя, который смог бы создать философию когнитариата. Мы могли тогда, у нас был шанс прорваться в коммунизм. И изменить историю не только для себя, но и для всего человечества. Именно поэтому так боятся и ненавидят Советский Союз, память о нем нынешние победители. Казалось бы, буржуазная реакция восторжествовала. Мир стал однополярным, что, наконец, позволило остановить НТП по ряду основных направлений. Впрочем, остановку немногие заметили, ибо с помощью вышеописанных технологий НТП удалось ловко подменить на виртуальную симуляцию этого процесса. Вот тут об этом можно почитать, советую, хотя немного устарело и не со всеми трактовками согласен. Фукуяма, ликуя, выкрикнул насчет конца истории и закрутился праздник каждый день. Однако на самом деле победа старого, буржуазного мира открыла для него самого вовсе нерадостные перспективы. Дело в том, как я уже писал тут, обыденное представление о революции, как правило, не совсем верно. Не столько силою революционеров обычно делаются революции, сколько гниением и конечной гибелью мира старого. Мир капитализма, одержав победу над движением молодого, передового класса, и, как полагают его адепты, ликвидировав саму возможность повторного наступления, вовсе не избавился от собственной смертельной болезни. Те тенденции развития, которые должны были естественным образом раскрыться в обществе настоящего постмодерна, стали ядовитыми плодами, уродливыми и гнилыми монстрами мутантного, симулянтного постмодерна. Это мы наблюдаем и в культуре и в экономике. Мы видим, во что превратились созданные со вполне достойной и благородной целью движения за права (людей с другим цветом кожи, женщин и т.д.), мы наблюдаем, как движение за свободу, в том числе свободу слова обернулось тотальным диктатом политкорректности, мы видим, как результатом того, что абстрактный труд стал лишь моментом общественного производства, сделалось не господство когнитарного типа производственных отношений, а болезненное распухание и диктат финансового сектора в экономике, что привело капиталистическую экономику к глубочайшему кризису. Старый мир гниет, хотя конечно всегда находятся те, кому сладковатый запах разложения представляется ароматами рая. Впрочем, все это историософское эссе я написал для того, что бы стали понятны особенности анализа современного состояния когнитариата и перспектив развития этого «не класса». Суть в том, что начиная с 80-х годов прошлого столетия мы уже не можем наблюдать достаточно однозначные, четко просматриваемые тенденции в развитии общества. В результате того, что общественное развитие свернуло, вернее, было искусственно направлено в русло мутантного, поддельного постмодерна многие направления развития, очевидные в 60-70-е годы сегодня приходится обнаруживать только с помощью достаточно сложного анализа. Постепенный развал образования, науки, даже культуры как системы есть результат разложения капитализма, и мутантного постмодерна как его последней исторической формы. Но именно поэтому нет выхода, кроме революционного. Успехи капитализма в угнетении прогресса, в остановке развития так велики, что вполне возможно достаточно массовый когнитариат будет уничтожен. Капитализм тоже погибнет по причине своих внутренних противоречий. Он уже сейчас гибнет, но унаследует ему не когнитарное, коммунистическое общество, а темные века. Впрочем, еще один шанс заключается в развале глобального мира на ряд технологических зон (понятиями Хазина). Тогда в рамках конкурирующих зон капитал будет попросту вынужден в целях самосохранения снова активизировать развитие, и в первую очередь НТП, что в свою очередь приведет к возрождению когнитариата. |

| Tuesday, April 3rd, 2012 | |

| 12:09 am | |

| 12:04 am | Развитие интернета в регионах России По данным ФОМ на осень 2011 года, месячная аудитория интернета в России составляет 54,5 млн человек — это около 47% всего совершеннолетнего населения страны1. С осени 2010 года аудитория выросла чуть более чем на 17% (на 18% годом ранее). По данным сomScore, в сентябре 2011 Россия вышла на первое место в Европе по количеству интернет-пользователей. Как и в предыдущие годы, аудитория интернета росла главным образом за счёт регионов: более 93% новых пользователей живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Активнее всего интернет распространяется в сёлах: за год аудитория здесь увеличилась на 33%. Для сравнения: в столицах рост составил всего около 6%. Проникновение интернета в разных населенных пунктах, рост за год, %  По данным TNS на начало 2012 года, возможность выходить в сеть из дома есть уже у 92% пользователей интернета, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Причём более 70% из них используют широкополосный (высокоскоростной) доступ. В составе интернет-аудитории продолжает увеличиваться доля пользователей, которые выходят в сеть ежедневно: по данным ФОМ, с осени 2010 по осень 2011 этот показатель вырос с 69% до 75%. По данным Яндекса, в 2011 году средняя стоимость интернета в России сократилась более чем в два раза. В регионах самая распространённая скорость доступа в сеть (доступ в интернет на такой скорости стоит, как правило, 500-600 рублей) выросла до 6,4 Мбит/с (на 156%), а в столицах — до 16,5 Мбит/с (на 50%). Самая распространенная скорость доступа в сеть, Мбит/с    Всего около трети организаций в регионах имеют свои сайты (в Москве и Санкт-Петербурге — 70%). Выше всего этот показатель в Поволжье, ниже всего — в Северо-Западном округе. Подробнее: http://company.yandex.ru/researches/rep |

| Monday, April 2nd, 2012 | |

| 12:26 am | Цены на бензин и электоральные предпочтения в США  http://www.businessinsider.com/this-o |

| Sunday, March 25th, 2012 | |

| 3:06 am | Пропадающие люди и роль сект http://matveychev-oleg.livejournal.c |

| Thursday, March 22nd, 2012 | |

| 12:03 am | О мифах и рифах заграничной жизни http://eto-fake.livejournal.com/163 http://eto-fake.livejournal.com/163 http://eto-fake.livejournal.com/164 http://eto-fake.livejournal.com/164 http://eto-fake.livejournal.com/164 http://eto-fake.livejournal.com/164 http://eto-fake.livejournal.com/165 http://mamlas.livejournal.com/759789.htm |

| Saturday, March 17th, 2012 | |

| 8:58 pm | Дубайская недвижимость Как то читая про самое высокое сооружение ныне в мире, Бурдж Халифа с удивлением узнал что там нет канализации. Начал выяснять, если бы только небыло канализации в Бурдж Халифа, оказывается канализации нет во всем Дубае. Сточные воды закачиваются в контуры, откуда говновозами вывозятся на единственную очистную станцию в городе Аль-Авир (Al Aweer). Очистных вод много, город почти уже 1,5 миллиона жителей. А станция одна, вот тысячи говновозов стоят в очереди. Власти срочно строят новую станцию очистки Jebel Ali , а пока говновозы чтобы не стоять в очереди сливают сточные воды в ливневку и в пустыню за городом. Власти их штрафуют, но это слабо помогает. А больше всех страдают так называемые трудовые лагеря, в которых живут таджики индусы и прочие бесправные трудовые ресурсы. После дождя сточные воды из ливневки прорывает. И Дубай начинает вонять. http://gloriaputina.livejournal.com/1528  Бурдж-Хали́фа Зияющие высоты :) |

| 8:53 pm | Российский рынок предметов роскоши принципиально отличается от остальных Российский рынок предметов роскоши принципиально отличается от остальных, обнаружила McKinsey: почти половина продаж приходится на дорогой алкоголь, а украшений и часов продается очень мало В 2011 г. российский рынок товаров класса люкс вырос по сравнению с 2010 г. на 17% до $5,3 млрд, рассказал «Ведомостям» Александр Сухаревский, партнер российского офиса McKinsey. По данным консалтинговой компании, изучившей отечественный рынок роскоши, в последние шесть лет среднегодовые темпы его роста составляли 13%. Это намного лучше общемирового показателя рынка роскоши (4% в год, до $212 млрд в 2011 г.). Но структура потребления в России уникальна, указывает McKinsey в отчете: почти 45% рынка роскоши приходится на алкогольные напитки, еще 36% на одежду, а доля ювелирных изделий, часов, электронных устройств, изделий из хрусталя необычно мала — всего 3%. Например, в Индии на продажи этих предметов приходится 76%, в Китае — 51%, а в Бразилии — 17%, отмечают в McKinsey. Выводы McKinsey кажутся правильными: в России действительно особые потребительские ценности, соглашается исполнительный директор алкогольного импортера Simple Анатолий Корнеев. Состоятельные россияне не могут полностью скопировать структуру потребления развитых стран: не хватает культуры (например, для инвестиций в предметы искусства) или условий (например, для приобретения яхт), рассуждает он. Дело еще и в том, что цены на предметы роскоши в среднем на 15-30% выше европейских, поэтому многие дорогие покупки россияне предпочитают делать за рубежом, следует из отчета McKinsey. Траты россиян на люксовые товары за границей вдвое превосходят их расходы внутри страны, рассказывал «Ведомостям» Микеле Норса, гендиректор Salvatore Ferragamo. По данным компании Global Blue, возмещающей НДС за заграничные покупки, россияне — вторые в мире после китайцев по объему расходов в магазинах партнеров этой системы. Именно туристы из развивающихся стран, в том числе из России, обеспечили небольшой рост европейского рынка в 2011 г., подчеркивает Сухаревский. Утверждение, что в России брендовые вещи стоят значительно дороже, не совсем верно, возражает вице-президент группы Mercury Алла Вербер: конечно, итальянские бренды дешевле в Италии, а французские во Франции, но следует еще учитывать расходы на шопинг в Европе. Российская наценка, не превышающая в среднем 20%, складывается из затрат на импорт и таможенных пошлин, подчеркивает Вербер. Цены на дорогие ювелирные изделия в Европе сопоставимы с российскими, в Азии же часто украшения дешевле в ущерб их качеству, говорит коммерческий директор компании «Адамас» Дмитрий Баранов. В России очень низкий процент населения подпадает под традиционное определение потребителей предметов роскоши, указывает McKinsey. Доход свыше 60 000 евро в год имеет около 6% населения, поэтому чуть ли не треть расходов на предметы роскоши несут люди, не попадающие в ядро целевой аудитории. Такие потребители способны покупать дорогие вещи время от времени. http://www.vedomosti.ru/companies/news/1 |

| 8:45 pm | |

| Friday, March 16th, 2012 | |

| 1:19 am | Истоки и смысл мексиканской нарковойны ( Read more... )    http://www.economist.com/blogs/dailycha |

| Tuesday, March 13th, 2012 | |

| 12:18 am | Фото. Длинный день пролетария Меня зовут Алексей, мне 27, я - фрезеровщик на одном из московских государственных предприятий. http://odin-moy-den.livejournal.com/624 |

| Tuesday, March 6th, 2012 | |

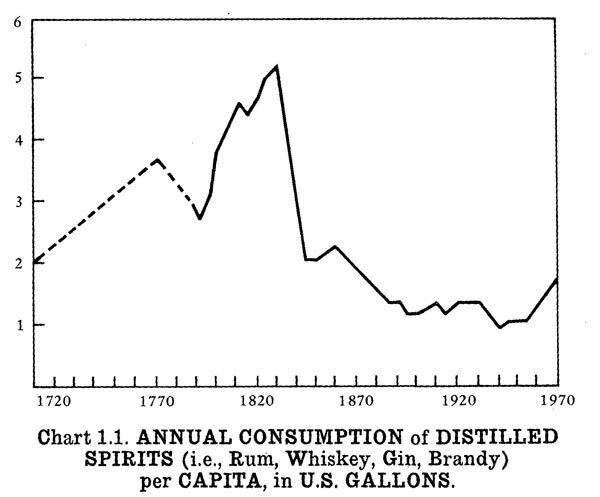

| 4:53 pm | The Drunkard's Progress (стадии пьянства) США  Author Nathaniel Currier (1813–1888) Date 1846 Description The Drunkard’s Progress Step 1. A glass with a friend. Step 2. A glass to keep the cold out. (Стакан на случай холодов) Step 3. A glass too much. Step 4. Drunk and riotous. (Пьяный и буйный) Step 5. The summit attained. Jolly companions. A confirmed drunkard. (Горький пьяница) Step 6. Poverty and disease. (Нищета и болезни) Step 7. Forsaken by Friends. (Забытый друзьями) Step 8. Desperation and crime. (Отчаяние и преступление) Step 9. Death by suicide. http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Dr http://en.wikipedia.org/wiki/Reward_dep These charts come from The Alcoholic Republic: An American Tradition by W.J. Rorabaugh, an analysis of how totally trashed we were in Colonial times. In 1770, the average per capita intake of distilled spirits (whiskey, rum, gin and brandy) was 3.4 gallons; by 1830, the per capita intake exceeded 5 gallons.. The average adult male was imbibing half a pint of spirits per day. When you see the chart take a dip in the 1840s, that’s the temperance movement. Today, we clock in at under two gallons per capita.   http://www.fourpoundsflour.com/tomo |

| 2:24 am | Is America Becoming More Conservative? Why?  http://www.ritholtz.com/blog/2012/0 http://m.theatlanticcities.com/poli      http://www.theatlantic.com/politics/arc |

| Sunday, February 26th, 2012 | |

| 1:27 am | 30 фактов о долге в Америке Когда люди думают об американских долгах, они прежде всего вспоминают о долгах федерального правительства. Но это лишь присказка. Печальная правда состоит в том, что долговое рабство стало образом жизни для десятков миллионов американских семей. За несколько последних десятилетий большинство американцев добровольно вошли в долговое рабство. Сегодня большинство из нас заняты тем, что либо набирают себе новые долги, либо выплачивают накопленные в прошлом. Когда вашими финансами управляет долг, трудно двигаться вперед. Это невероятно, но 43% всех американских семей каждый год тратят больше, чем зарабатывают. Несмотря на то, что усредненный доход домохозяйств продолжает падать (сейчас он составляет менее $50,000 в год), их средний долг продолжает расти. По данным Федеральной Резервной Службы усредненный долг домохозяйств в Америке вырос до $75,600. Многие американцы находятся в долговом рабстве десятки лет. Большое число американцев так из него и не выберется и умрет в долгах. Прикольно тратить кучу денег и залезть в большие долги, но потом придется годами рвать душу и тяжко трудиться, чтобы эти долги выплатить и по ходу дела обогатить кого-то другого. Надеемся, эта статья поможет многим людям навсегда избежать оков долгового рабства. Американцам необходимо проснуться. В декабре объем невыплаченных потребительских кредитов выросли еще на $19,3 млрд. Сейчас он составляет, по данным ФРС, $2,5 трлн. В целом с 1971 года задолженность по потребительским кредитам увеличилась на грандиозную величину в 1700%. Мы постоянно критикуем федеральное правительство за то, что оно влезает в долги, но редко критикуем себя за свое пристрастие к кредитам. По всей стране долговое рабство разрушает миллионы жизней, поэтому крайне необходимо рассказать американскому народу об опасностях всех этих долгов. Ниже приводятся 30 фактов о долге в Америке, которые просто снесут вам крышу.... Долг по кредитным картам #1 Сегодня 46% всех американцев из месяца в месяц имеют отрицательное сальдо баланса по кредитной карте. #2 В общей сложности долг американцев по кредитным картам составляет $798 миллиардов. #3 Если бы вы жили во времена Иисуса Христа и тратили по одному миллиону долларов каждый божий день, то даже к сегодняшнему дню вы бы не истратили этих $798 млрд. #4 На данный момент в Соединенных Штатах активировано более 600 миллионов кредитных карт. #5 У домохозяйств, имеющих задолженность по кредитным картам, средний размер долга составляет потрясающую сумму в $15,799. #6 Вы можете и не поверить, но у каждого седьмого американца на руках имеется не менее 10 кредитных карт. #7 Средний процент по кредитным картам, имеющим баланс, составляет до 13,10% . #8 Согласно калькулятору кредитных карт на сайте ФРС , если у вас на балансе кредитной карты $10,000 и с вас берут 13,10% и вы каждый раз осуществляете только минимальный платеж, вам понадобится на выплату 27 лет и в конченом счете вы заплатите $21,271. #9 Компания, выпускающая кредитные карты First Premier, берет с клиентов до 49,9%. Удивительно, но у First Premier есть 2,6 млн клиентов. Автокредит #10 Срок автокредитов в Америке становится всё дольше и дольше. Вы вряд ли поверите, но 45% новых автокредитов выдаются на срок более 6 лет. #11 Примерно 70% любых покупок автомобилей в США осуществляется с помощью автокредита. #12 Постепенно надувается субстандартный пузырь автокредитования. Сегодня 45% всех автокредитов выдаются субстандартным заемщикам. В какой-то момент это станет серьезной проблемой. Ипотека #13 Общая задолженность по ипотеке в США сегодня примерно в 5 раз больше, чем 20 лет назад. #14 С 1955 года задолженность по ипотеке по отношению к ВВП увеличилась более чем втрое. #15 Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, приблизительно 8 млн американцев задерживают выплаты по ипотеке на не менее чем один месяц. #16 Раньше банки отбирали за неуплату ипотеки от 1 до 1,5% жилых домов. Сегодня эта цифра выросла до 4,5% . #17 Согласно данным Dylan Ratigan, 46% купленных в кредит домов в штате Флорида стоят меньше суммы задолженности (находятся под водой), в Аризоне таких домов – 50%, а в Неваде – 63%. #18 В общей сложности около 29% всех кредитных домов в США находятся под водой. #19 В это трудно поверить, но выдающие ипотечные кредиты организации имеют бОльшую долю собственности в домах, чем сами американцы. Долги за медицину #20 долги по счетам за медицинские услуги становятся главной проблемой для все большего числа американцев. В одном исследовании выяснилось, что примерно 41% всех американцев работоспособного возраста либо имеют проблемы с оплатой медицинских счетов, либо выплачивают долги за медицинские услуги. #21 Печально, но число американцев, имеющих медстраховку, продолжает сокращаться. Рекордное количество американцев 49,9 миллионов - сейчас не имеют вообще никакой страховки, а процент американцев, имеющих оплачиваемую работодателем медицинскую страховку, уменьшается 11 лет подряд. #22 Но даже имея медицинскую страховку, вы можете столкнуться с громадными долгами за медицину. Согласно докладу, опубликованному в журнале American Journal of Medicine, счета за медицинские услуги являются главной причиной более чем 60% личных банкротств в США. 75% граждан, обанкротившихся из-за медицинских счетов, все-таки имели медицинскую страховку. Кредит на учебу #23 Общая задолженность по студенческим займам в США стремительно приближается к $1 трлн. #24 Если вы прямо сейчас начнете тратить по одному доллару каждую секунду, вам понадобится 31000 лет, чтобы истратить $1 трлн. #25 Сегодня в Америке примерно две трети всех студентов получают высшее образование в кредит. #26 Средний размер образовательного кредита равен примерно $25,000. #27 С учетом инфляции, американские студенты сейчас берут в долг почти вдвое больше, чем десять лет назад. #28 В одном из исследований сообщается, что 23% всех студентов пользуются кредитными картами для оплаты обучения. #29 С 2005 года количество дефолтов по студенческим кредитам почти удвоилось. #30 Количество кредитов на учебу, оформленных на имя родителей, с 2005-2006 учебного года выросло на 75%. В настоящее время большинство американцев сидят по уши в долгах. Согласно проведенному недавно BlackRock Investment Institute исследованию, отношение долга домохозяйств к личному доходу составляет 154%. http://perevodika.ru/articles/20985.htm |

| Saturday, February 25th, 2012 | |

| 4:51 pm | "только приватизация, только хардкор" Оригинал взят у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) krylov@lj в "только приватизация, только хардкор" krylov@lj в "только приватизация, только хардкор"Вот читаю Бутрина про Маргарет Тэтчер. И с грустью констатирую, что безумная любовь наших "правых" интеллигентов к Тэтчер, Рейгану и Пиночету - это, в сущности, самое обычное садо-мазо. Тэтчер безумно привлекательна для определённой части публики именно в качестве Строгой Госпожи, которая которая "не будет входить в ваше положение". Которая "сечёт плёткой" и "мучает детишек". Они любят её именно за то, что она с холодной змеиной улыбкой на устах отнимала бесплатное молочко, ах хорошо. При этом экономические успехи (или их полное отсутствие) товарищей не волнуют совершенно. Более того, их отсутствие очень желательно. Тот же Бутрин начинает свои восторги с вот такой картинки: По улицам английских городов впервые за последние годы лилась грязь, смешанная со снегом, муниципальные бюджеты не справлялись с оплатой коммунальных служб, и пестрый мусор летал по улицам, а уголь, за который баронесса Тэтчер так упорно сражалась с шахтерами Шеффилда, был таким дорогим, что по ночам приходилось вылезать из сырой постели и прижиматься к еле теплому радиатору отопления — с непривычки. В эту зиму на дорогах из пригородов Кембриджа в центр почти во всяком автомобиле ехало по этой ледяной каше не меньше чем четверо — так дешевле. Над головой взлетали военные транспорты в Ирак — начиналась "Буря в пустыне", а вечером бездомные раскидывали, как шатры, свои картонные коробки из-под холодильников и орали друг на друга хрипло, как вороны. Это, собственно, и был итог гениальной политики "железной леди". Честно говоря, такое называется эпик фейл. Но нет же - картинка подаётся с ВОСТОРГОМ. Боже, как хорошо - как грязно, как холодно, как темно, как антисоциально! У любителей экономического хардкора всё внутри сладко сжимается при словах "непопулярные меры". А "урезание расходов" они ощущают почти физически - вот и любимый Пиночет тоже кой-кому кой-чего урезал и прижигал, ах как это возбуждает [1]. Ну а пресловутое "зато при Тэтчер росла экономика" - означающее, собственно, что росли доходы нескольких тысяч финансистов и госчиновников [2], которые на весь этот ужас смотрели из окошечек своих астон мартинов - отлично вписывается всё в ту же картину: холёные "господа" во фраках спускаются в страшный подвал, где к чугунным каким-нибудь кольцам прикованы обнажённые и трепещущие рабы и рабыньки, коих сейчас будут накаааазывать. "Настоящий капитализм" для таких товарищей - именно это. Без пресловутого звериного оскала капитализм им не мил. Нееет, только кровь, только закрытие предприятий, только плётка, только бюджетная дисциплина, только безработица, только нищета, только пытки на стадионе, только разгоны демонстраций, только приватизация, только хардкор. Неудивительно, что у нормального человека, читающего этакое, тут же возникает желание записаться как минимум в социал-демократы, а то и запеть "вставай, проклятьем заклеймённый". Что, конечно, тоже неправильно, потому что все эти эрекции от клейма - тоже из той же унылой оперы. [1] Разумеется, реальный "тетчеризм" или "рейганомика" - гораздо более сложные и интересные явления, чем садистские картинки, рисуемые нашими "обозревателями". Например, та же самая железная леди обложила местную нефтянку убойным девяностопроцентным сверхналогом, из которого и финансировались реформы. У наших любителей экономического садомазо подобные идеи вызывают ужОс: "нееееет, всю нефть выкачать и деньги вывезти". Также Тэтчер боролась с миграцией и гастарбайтерством, считая, что рабочие места в Британии предназначены для британцев. Понятно, что на это скажет любой отечественный пиночетовец, который обычно голосует за трудолюбивых мигрантов всеми конечностями. |