[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

ivgnnm's LiveJournal:

| Thursday, June 14th, 2012 | |

| 4:54 pm | США, 200 лет протекционизма на рынке сахара  Due to import quota restrictions that limit the amount of imported sugar coming into the U.S. at the much-lower world price, American sugar growers are protected from more efficient foreign sugar farmers who can produce cane sugar in Central America, Africa and the Caribbean at half the cost of beet sugar in Minnesota and Michigan. This sweet trade protection comes at the expense of American consumers and U.S. sugar-using businesses, who have been forced collectively to pay 29 cents per pound for domestic sugar on average since 1982 (and now closer to 50 cents), or more than twice the 14 cent average for world sugar over that period (now about 25 cents), see chart above. How much does this trade protection cost Americans? Almost $4 billion last year, as I calculated back in January. U.S. sugar policy has a long history, going back to 1789 when the First Congress of the United States imposed a tariff upon foreign sugar http://mjperry.blogspot.com/2012/06/wil |

| Friday, June 8th, 2012 | |

| 12:59 am | Вывоз из России четырёх главнейших хлебов за 1812-1898 годы http://nilsky-nikolay.livejournal.com/4 Почти двухкратный рост экспорта в тыс. пудов, всего 1846 - 50.950 1847 - 96.402 является следствием отмены Хлебных законов в Великобритании в 1846 г. Благодаря в том числе и этому видимо была неудача чартизма в 1848 г., в годы континентальных революций Великобритания устояла. А рекордный экспорт 1853 г. - это отчаянная попытка получить денег перед войной. И хлеб шел из России в недружественную Европу, подкармливая самым натуральным образом врагов. 18 (30) ноября эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова в ходе Синопского сражения уничтожила турецкую эскадру Османа-паши. Синопский инцидент послужил формальным основанием для вступления Англии и Франции в войну против России. По получении известия о Синопском сражении английская и французская эскадры вместе с дивизией оттоманского флота 22 декабря 1853 (4 января 1854) вошли в Чёрное море. Рекордный экспорт 1870 и 1871 гг. является следствием франко-прусской войны (19 июля 1870 — 10 мая 1871). Рекордный экспорт 1877-1879 гг. - это попытка получить денег во время и после русско-турецкой войны (12 (24) апреля 1877 — 19 февраля (3 марта) 1878). |

| Monday, April 16th, 2012 | |

| 1:07 am | Россия в больших цифрах. Часть 2-А. Структура доходов федерального бюджета   Для наглядности приведу цены на нефть:  Охвата ранее 2000 года нет, извиняюсь, но приведу отдельно средние цены на баррель нефти: 1997: 14$ 1998: 13,3$ 1999: 16,9$   В целом можно провести параллель рост доходов федерального бюджета с конъюнктурой цен на нефть, но не везде и не всегда. Обращаю ваше внимания на период с 1997 по 1998 годы, с резким обвалом бюджета страны, хотя нефть прохудела всего на 5%. Даже не смотря на повышение цен на нефть бюджет к 2000 году продолжал падение. В конце 1999 года Министерство Финансов проделало титаническую работу, чтобы исправить положение дел и в 2000 году наконец-то обозначился подъём не без помощи цен на нефть, естественно. На следующие два года (2001 и 2002) цены даже упали, но поступления денег в казну от этого не уменьшилось, а наоборот - увеличилось. Это объясняется проведенной налоговой реформой, которая в итоге позволила увеличить собираемость налогов, а также дало стимул для дальнейшего развития экономики страны и, к концу 2003 года, обозначился серьёзный профицит. Высвобожденные деньги были направлены в Стабилизационный Фонд, который позволил нам сбалансировать федеральный бюджет в 2009 и 2010 годах покрыв серьёзный дефицит, а также спасти банковскую систему и промышленников в 2008 году. Но о нём [Стабилизационном Фонде] более подробно поговорим чуть позже. Но вернёмся к вопросу о сильной зависимости федерального бюджета от цен на нефть. Чтобы лишний раз не наводить множество букв и цифр, я лучше приведу такой график на основе вышеприведённого:          Для некоторой наглядности, хотя весьма спорной, можно посмотреть на динамику подобной структуры доходов федеральных бюджетов за 1999-2010 годы:  А вот так выглядит динамика доходов от углеводородов в федеральный бюджет в абсолютных цифрах:  По этим двум графикам прекрасно видно резкое увеличение, в особенности с 2005 года, доли нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета. В первую очередь это объясняется ранее упомянутыми налоговыми реформами вместе с увеличением пошлин на экспорт сырой нефти. Перенастройка механизма экспортных пошлин и введение НДПИ позволили увеличить долю нефтегазовой ренты, улавливаемой госбюджетом, с менее чем 40 % в 2000 году до 84 % в 2005 году. Самый пик пришёлся на 2006 год, когда доходы от углеводородов составили не малые почти 42%. В среднем, после реформ в начале нулевых, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете колеблется в районе ~35-37%. Много это или мало? Определённо меньше, чем принято считать. Но в то же время достаточно много, чтобы негативно влиять на федеральный бюджет в случае падения цен на нефть, как подобное произошло в 2009 и 2010 годах. Но если мы вспомним анализ структуры ВВП, где чётко видно, что доля нефтегазовой промышленности сокращается в экономике страны, то назревает закономерный вопрос: почему подобное не происходит с федеральным бюджетом? Во первых это объясняется тем, что у нас в стране относительно низкие налоги, такие как на доходы физических лиц (13% ставка) и на прибыль организаций (20%), которые в основном уходят мимо федерального бюджета в региональные (то-есть в консолидированный бюджет страны). Тогда как нагрузка на промышленность занимающуюся углеводородным сырьём не сравнима больше и подавляющая их часть уходит именно в ФБ, а не в КБ. Во вторых, из-за высоких цен на нефть рентабельность добычи и продажи углеводородного сырья по прежнему остаётся очень высокой. давайте быстренько пробежимся по доходам консолидированного бюджета в 2008 году, который составил в общей сложности 6198,8 млрд. рублей:  Если всё это "безобразие" сложим вместе с федеральным бюджетом, то мы получим общий бюджет в 15474,7 млрд.рублей с вот такой диаграммой:  Можно также построить динамику изменения подобной структуры за 2005-2010 годы:  Хочу сразу предупредить: 1) От зависимости от углеводородов мы никогда не уйдём, потому что в любом случае страна имеет своё внутреннее потребление, которое со временем будет только нарастать. Из примерна 500 млн.тонн нефти добытых в 2008 году, лишь половина ушла на экспорт. Внутреннее потребление страны составляет около 220-240 млн.тонн нефти в год и как я уже выше сказал, оно [потребление] будет только увеличиваться с восстановлением пром.производства. 2) Восстановление производства - это долгий и кропотливый труд, на которое придёться затратить не одно десятилетие, какая бы ни была власть в стране. Если судить по структуре ВВП, которую мы разбирали ранее, в последние несколько лет пром.производство идёт именно в этом направлении, развиваясь медленнее лишь оптовой и розничной торговли. http://holyreverend.livejournal.com/2828.h |

| 12:17 am | Россия в больших цифрах. Часть 1. Структура ВВП       Динамика доли добывающей и обрабатывающей промышленности с 2003 года, а так-же добычи нефти и газа в ВВП в ценах 2008 года:   Динамика цен на нефть за тот-же период:      http://holyreverend.livejournal.com/1179.h |

| Sunday, April 8th, 2012 | |

| 1:01 am | Торговля оружием. Искусство умолчания GLOBAL transfers of large conventional weapons such as tanks and planes were 24% higher in 2007-2011 than in 2002-2006, according to new data from the Stockholm International Peace Research Institute. Deliveries to South-East Asia rose particularly steeply, jumping by 185% as tensions mounted over territorial claims in the South China Sea. Three-quarters of all exports in the past five years were made by five countries, as can be seen in the chart below. A notable recent development is China's ability to manufacture its own weapons. Consequently it now ranks as the sixth-biggest exporter, and having been the second-largest importer in 2002-06, it was only the fourth-largest in 2007-11. India remains the biggest importer of arms, buying 10% of the world's total.  http://www.economist.com/blogs/graphicd Диаграмма составлена с большими умолчаниями :) Умолчания огромны для США, Германии и Франции, где "Other" составляют 47-58%. Из диаграммы совершенно непонятно, кто же поставляет оружие Саудовской Аравии :) А также Кувейту, Катару, Оману, Египту, Турции, Израилю   http://www.warisbusiness.com/287/featur Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2002-2009 (Pdf) |

| Saturday, March 17th, 2012 | |

| 8:53 pm | Российский рынок предметов роскоши принципиально отличается от остальных Российский рынок предметов роскоши принципиально отличается от остальных, обнаружила McKinsey: почти половина продаж приходится на дорогой алкоголь, а украшений и часов продается очень мало В 2011 г. российский рынок товаров класса люкс вырос по сравнению с 2010 г. на 17% до $5,3 млрд, рассказал «Ведомостям» Александр Сухаревский, партнер российского офиса McKinsey. По данным консалтинговой компании, изучившей отечественный рынок роскоши, в последние шесть лет среднегодовые темпы его роста составляли 13%. Это намного лучше общемирового показателя рынка роскоши (4% в год, до $212 млрд в 2011 г.). Но структура потребления в России уникальна, указывает McKinsey в отчете: почти 45% рынка роскоши приходится на алкогольные напитки, еще 36% на одежду, а доля ювелирных изделий, часов, электронных устройств, изделий из хрусталя необычно мала — всего 3%. Например, в Индии на продажи этих предметов приходится 76%, в Китае — 51%, а в Бразилии — 17%, отмечают в McKinsey. Выводы McKinsey кажутся правильными: в России действительно особые потребительские ценности, соглашается исполнительный директор алкогольного импортера Simple Анатолий Корнеев. Состоятельные россияне не могут полностью скопировать структуру потребления развитых стран: не хватает культуры (например, для инвестиций в предметы искусства) или условий (например, для приобретения яхт), рассуждает он. Дело еще и в том, что цены на предметы роскоши в среднем на 15-30% выше европейских, поэтому многие дорогие покупки россияне предпочитают делать за рубежом, следует из отчета McKinsey. Траты россиян на люксовые товары за границей вдвое превосходят их расходы внутри страны, рассказывал «Ведомостям» Микеле Норса, гендиректор Salvatore Ferragamo. По данным компании Global Blue, возмещающей НДС за заграничные покупки, россияне — вторые в мире после китайцев по объему расходов в магазинах партнеров этой системы. Именно туристы из развивающихся стран, в том числе из России, обеспечили небольшой рост европейского рынка в 2011 г., подчеркивает Сухаревский. Утверждение, что в России брендовые вещи стоят значительно дороже, не совсем верно, возражает вице-президент группы Mercury Алла Вербер: конечно, итальянские бренды дешевле в Италии, а французские во Франции, но следует еще учитывать расходы на шопинг в Европе. Российская наценка, не превышающая в среднем 20%, складывается из затрат на импорт и таможенных пошлин, подчеркивает Вербер. Цены на дорогие ювелирные изделия в Европе сопоставимы с российскими, в Азии же часто украшения дешевле в ущерб их качеству, говорит коммерческий директор компании «Адамас» Дмитрий Баранов. В России очень низкий процент населения подпадает под традиционное определение потребителей предметов роскоши, указывает McKinsey. Доход свыше 60 000 евро в год имеет около 6% населения, поэтому чуть ли не треть расходов на предметы роскоши несут люди, не попадающие в ядро целевой аудитории. Такие потребители способны покупать дорогие вещи время от времени. http://www.vedomosti.ru/companies/news/1 |

| Friday, March 9th, 2012 | |

| 2:43 am | mjperry о нефти и газе США  http://mjperry.blogspot.com/2012/03/nor  http://mjperry.blogspot.com/2012/03/com  http://mjperry.blogspot.com/2012/03/res  http://mjperry.blogspot.com/2012/03/dec  http://mjperry.blogspot.com/2012/02/res    http://mjperry.blogspot.com/2012/02/spe  http://mjperry.blogspot.com/2012/02/w  http://mjperry.blogspot.com/2012/02/w  http://mjperry.blogspot.com/2012/02/cha  http://mjperry.blogspot.com/2012/02/u  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/gre   http://mjperry.blogspot.com/2012/01/cha  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/oba  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/wil  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/nor  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/cha  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/nit  http://mjperry.blogspot.com/2012/01/s  http://mjperry.blogspot.com/2011/12/ene |

| Tuesday, March 6th, 2012 | |

| 5:07 pm | А.Илларионов. Российские реформы 1991-1992 гг. Почему так получилось? Слайды 25-45 Презентация. Тезисы и дополнительные материалы http://aillarionov.livejournal.com/38603 http://www.iea.ru/article/macroeconom/2-0 Слайд 25 Три определения слова «голод» Слово "голод" в русском языке имеет несколько значений. См.: Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С. А. Кузнецова. 1. Острое ощущение потребности в пище, сильное желание есть. Почувствовать г. Утолить г. Зверский г. (очень сильный). Умирать от голоду (также: очень сильно хотеть есть). Аналог в англ.яз.: hunger. 2. Длительное недоедание. Морить голодом. Умереть с голоду. Из-за голода волки подходили прямо к деревне. Аналог в англ.яз.: starvation. 3. Отсутствие или крайний недостаток продуктов питания как массовое бедствие (вследствие неурожая, войны и т.п.). Г. из-за засухи. Г. на Волге в двадцатые годы. Г. в блокадном Ленинграде. Аналог в англ.яз.: famine. Голод как массовое социальное бедствие – третье значение слова «голод». Слайд 26 Был ли голод как социальное бедствие? Или его угроза? ТАГЕС АНЦАЙГЕР: А новости о старушках, умирающих от голода, на вас не производят впечатления? ГАЙДАР: Ну, честно говоря, я не очень верю... Совершенно очевидно, что реальное положение дел находится под контролем. Массового голода в стране нет, нет даже очагового голода, даже в среде относительно низкооплачиваемых. ТАГЕС АНЦАЙГЕР: А акция международной гуманитарной помощи – она нужна, она должна продолжаться, или... ГАЙДАР: Для нас это прежде всего демонстрация поддержки международным сообществом. Это очень полезно. Она особенно полезна там, где она адресна. По большому счету, сейчас нет страшных проблем на рынке мяса. Ко мне уже начали ходить главы администраций и директора предприятий выяснять, что же им в конце концов делать с мясом, холодильники все забиты и так далее... Но, допустим, есть острейшая проблема с медикаментами. Но в первую очередь это, конечно, символ поддержки... Е.Гайдар. Интервью швейцарской газете «Тагес Анцайгер» 2 марта 1992 г. Слайд 27 Критерии голода как массового социального бедствия С середины 19 века голод как социальное бедствие с массовой гибелью людей в мире происходил лишь при наличии одного из следующих условий: 1. Низкий уровень экономического развития. ВВП на душу населения ниже 1500 дол. по ППС в долларах Гэри-Камиса 1990 г. 2. Политический режим. Тоталитарный, оккупационный, колониальный. Фактическое положение России в 1991 г. ВВП на душу населения – 7373 дол. по ППС в долларах Гэри-Камиса 1990 г. Политический режим – частично свободный, на грани полностью свободного. Ни один критерий голода как массового социального бедствия в России 1991 г. не выполнялся. Слайд 28  Слайд 29  Слайд 30  Слайд 31  Слайд 32  Слайд 33 Куда шел хлеб? «Хлебом кормят скот» (Л. Чешинский) Сейчас средняя норма потребления хлеба – 122 кг. При этом в городе – 97, в селе – 200. В отдельных областях – Ивановской, Калужской, Смоленской, Тверской – доходит до 500. Ясно, что хлебом кормят скот... Председатель Комитета по хлебопродуктам Л. Чешинский, Рабочая трибуна, 19 декабря 1991 г. Слайд 34 Кто и в какие сроки предлагал либерализовать цены? 1 июля 1991 г. – В.Дурасов, зам. министра экономики СССР, 20 июня 1991 г.: «Суть этого варианта состоит в последовательной, начиная с июля, либерализации всех цен ». 1 декабря 1991 г. – В.Щербаков, первый зам. председателя Кабинета министров СССР, 16 августа 1991 г.: «На втором этапе (после 1 декабря 1991 г.) осуществляется переход к преимущественно свободному ценообразованию». До конца декабря 1991 г. – Б.Ельцин, 28 октября 1991 г.: «Самая болезненная мера — разовое размораживание цен в текущем году». Июль 1992 г. – Е.Гайдар, октябрь 1991 г.: «В октябре 1991 года мы предполагали, что можно отложить либерализацию цен до середины 1992 года». Слайд 35 Кто либерализовал цены 2 января 1992 г. в один этап? Е.Гайдар: «В этой связи мы предлагаем осуществлять ценовую реформу в два этапа... ...мы два раза наносим удар по народному благосостоянию, а не один раз. Но, к сожалению, видимо, этот выбор придется сделать». Заседание правительства России, 15 ноября 1991 г. А.Шохин: «Отпуск цен сделала не команда Гайдара, а президент Ельцин. Объявление о либерализации цен Борис Николаевич сделал 28 октября на V съезде народных депутатов, за неделю до назначения первых членов правительства той команды... Он делал это заявление, не переговорив с членами будущего правительства. До 5 ноября было вообще непонятно, кто будет премьер-министром и войдет ли в состав правительства команда Гайдара». Российская газета, 21 апреля 2011 г. Слайд 36 Кто и когда освободил большую часть цен, кроме цен на зерно и хлеб? УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР ОТ 03.12.1991 N 297 О МЕРАХ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР ОТ 19.12.1991 N 55 О МЕРАХ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН Первый зам. Председателя Правительства РСФСР Г.БУРБУЛИС Должен честно признаться в ответ на вопрос «кто виноват»: указ о либерализации цен и главное постановление правительства, которое его конкретизировало, было по поручению Гайдара написано вот этими тремя пальцами. Мы, конечно, были все-таки детьми своего времени, и полностью либерализовать тогда все цены не решились. А.Нечаев. Лекция в Политехническом музее, 10 ноября 2010 г. Слайд 37 Е.Гайдар: «А я отпустил цены». Однако цены на хлеб освобождены не были. Е.ГАЙДАР: ... Ленин пытался решить вопрос о зерне походом в деревню за хлебом с пулеметами, как он говорил. Ну и как можно в такой ситуации избежать гражданской войны? В.ПОЗНЕР: А Вы отпустили цены? Е.ГАЙДАР: А я отпустил цены. Программа “Познер” с Егором Гайдаром, 2 марта 2009 г. Со 2 января 1992 года цены на подавляющее большинство товаров (за исключением хлеба, молока, спиртного, а также коммунальных услуг, транспорта и энергоносителей) были освобождены, а регулируемые – повышены. Е. Гайдар. Дни поражений и побед, 1996. Слайд 38 Какие цены остались регулируемыми? Перечень основных потребительских товаров и услуг, на которые применяются государственные регулируемые цены (тарифы): •Некоторые виды хлеба (из муки пшеничной первого и второго сорта и ржаной) •Молоко, кефир, творог обезжиренный •Основные виды детского питания, включая пищевые концентраты •Соль поваренная пищевая, реализуемая населению •Сахар •Масло растительное •Водка, спирт питьевой •Топливо, дрова, газ, тепло- и электроэнергия для населения •Бензин, дизельное топливо, керосин •Спички Приложение N 2 к Указу Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. N 297 Приложение N2 к Постановлению Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 55 Слайд 39 Цены на хлеб не были освобождены и в январе 1992 г. Как следовало ожидать, наиболее серьезные проблемы обозначились с теми продуктами, цены на которые оставались под централизованным контролем, – хлебом, водкой, молоком, подсолнечным маслом, сахаром... В начале января подписываю распоряжение о передаче решений по контролю большей части этих цен на места. Е.Гайдар. Дни поражений и побед, 1996 РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства России от 6 января 1992 г. N 38-р ... предоставить право правительствам республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга вносить при необходимости и с учетом местных условий изменения в предельные коэффициенты повышения розничных цен на молоко, кефир, творог обезжиренный, сахар, предусмотренные в приложении N2 к Постановлению Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 55. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Е.ГАЙДАР Слайд 40  Слайд 41  Слайд 42 Когда и кто освободил цены на зерно и хлеб? В 1993 г. по предложениям и настоянию Б.Федорова. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.1993 N 928 (ред. от 30.09.1993) О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ Установить, что с 15 октября 1993 г. при определении цены на хлеб исходить из фактических цен на зерно, закупаемое для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Председатель Совета Министров – Правительства Российской Федерации В.ЧЕРНОМЫРДИН УКАЗ Президента РФ от 24.12.1993 N 2280 О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА В РОССИИ 4. Закупки зерна и маслосемян в федеральный и региональный фонды производятся по рыночным ценам, при этом обязательные задания по продаже этой продукции в указанные фонды республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономным образованиям, районам и сельским товаропроизводителям не устанавливаются. 5. Считать недействительными любые решения органов исполнительной и представительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, запрещающие или ограничивающие свободное перемещение зерна, маслосемян и продуктов их переработки, а также препятствующие осуществлению торговых операций этими товарами... Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН Слайд 43  Слайд 44  Слайд 45  |

| Saturday, March 3rd, 2012 | |

| 4:52 pm | Вокруг нефти. Часть 2  http://www.businessinsider.com/under-th http://gregor.us/non-opec/a-new-daw  http://www.businessinsider.com/the-e  http://blog.yardeni.com/2012/02/world-o   http://blog.yardeni.com/2012/01/glo США  http://blog.yardeni.com/2011/12/crude-o  http://blog.yardeni.com/2012/01/us-r |

| Thursday, February 9th, 2012 | |

| 11:59 am | А.Илларионов. Российские реформы 1991-1992 гг. Почему так получилось? Слайды 1-24 Презентация. Тезисы и дополнительные материалы http://aillarionov.livejournal.com/38603 http://www.iea.ru/article/macroecon ( Read more... ) Слайд 7 Программы экономических реформ в СССР и России в 1989-1991 гг. • программа правительства СССР Н.Рыжкова • программа Л.Абалкина • программа «100 дней» Н.Петракова и Б.Федорова • программа «400 дней» Г.Явлинского • программа «Переход к рынку. 500 дней» С.Шаталина – Г.Явлинского • компромиссная программа А.Аганбегяна • программа правительства СССР В.Павлова • программа «Согласие на шанс» Г.Явлинского и Г.Аллисона • программа И.Нита и П.Медведева • программа Е.Сабурова • The Economy of the USSR: Summary and Recommendations. IMF, IBRD, OECD, and EBRD, Washington, D.C., 1990 • Peck M.J. and Richardson T.J. What Is To Be Done? IIASA, 1991 • Альпбахская декларация • Меморандум Г.Бурбулиса ( Read more... ) Слайд 9 Рост индекса политических свобод в СССР в 1985-1990 гг. и его упадок в России в 1991-2010 гг. /ivgnnm - прикольный слайд: индекс политических свобод обратно пропорционален душевому ВВП :)/ Слайд 10  Слайд 11  Слайд 12  Слайд 13  Слайд 14  Слайд 15  Слайд 16 Мифология «катастрофы 1991 года» • падение цен на нефть в 4-6 раз • катастрофическое падение производства • исчезновение валютных резервов • долговая катастрофа • нехватка зерна • валютный кризис • дефицит товаров, прежде всего продовольствия • распад системы управления • отсутствие необходимых институтов (таможни, армии, спецслужб) • наличие 15 банков, эмитирующих рубль • угроза голода • угроза введения продразверстки • отсутствие желающих идти работать в правительство • сопротивление со стороны Съезда народных депутатов и Верховного Совета • отсутствие поддержки со стороны Б.Ельцина Слайд 17 Что было на самом деле в 1991 году? • в ноябре 1991 г. цена на нефть ($20,4) была вдвое ниже ее пика в ноябре 1980 г. ($41), но в 2,1 раза выше ее уровня на дне в ноябре 1986 г. ($9,9) • падение ВВП в 1991 г. было меньше (5%), чем в 1992 г. (14,5%) • валютных резервов было не $26 млн., а $2,8 млрд. • внешний долг составлял не $123,8 млрд., а $67,8 млрд. • зерна и хлеба было достаточно; проблема была в снабжении городов • производство муки и хлеба превышало разумные потребности примерно вдвое • ни самого голода, ни его угрозы не было • угрозы введения продразверстки не было • валюты было немного, но достаточно для обслуживания внешнего долга • система управления в целом работала удовлетворительно • необходимые институты были уже созданы и работали • правительство отказалось от введения национальной валюты • альтернативных кандидатов в премьеры было более 10 • V Съезд НД России абсолютным большинством поддержал курс на реформы • Б.Ельцин поддерживал Е.Гайдара вплоть до 14 декабря 1992 г. Слайд 18  Слайд 19  Слайд 20 Золото-валютные резервы России в конце 1991 г. А.Нечаев: «В какой-то момент валютные резервы составляли 26 млн долларов». Лекция в Политехническом музее, 10 ноября 2011 г. П.Авен: «В тот день когда меня назначили, золотовалютный резерв страны составлял 60 млн долларов США... когда утверждали инструкцию на поездку на Парижский клуб, это было 19-20 декабря 1991-го года. Я уезжал в среду, а во вторник у нас было 65 млн долларов. 65 млн во Внешэкономбанке, 120 в ВТБ и те и другие клиентские деньги в миллионах долларов». Лекция в Политехническом музее, 24 ноября 2011 г. Факт: на 1 января 1992 г. золото-валютные валютные резервы России составляли 2,8 млрд. дол (16 млн. дол в валюте плюс 240 тонн золота). Источник: баланс Центрального банка России на 1 января 1992 г. Слайд 21 Внешний долг России в конце 1991 г. Е.Гайдар: «совокупный советский внешний долг тот же орган оценивал в 123,8 млрд долл.» Гибель империи, М., РОССПЭН, 2006, с. 416. А.Нечаев: «В итоге внешний долг страны за короткий промежуток времени превысил 120 млрд долларов... В какой-то момент... при внешнем долге 123,8 млрд долларов». Лекция в Политехническом музее, 10 ноября 2011 г. Факт: на 1 января 1992 г. внешний долг России составил 67,8 млрд. дол. Источники: справка Председателя Комитета по оперативному управлению деятельностью Внешэкономбанка СССР Ю.Пономарева от 15 мая 1992 г.; соглашение о задолженности СССР в иностранной валюте от 4 декабря 1991 г., World Bank Debt Tables, 1981-2000. Слайд 22  Слайд 23  Слайд 24  |

| Thursday, January 26th, 2012 | |

| 3:33 pm | Условия вступления России в ВТО http://docsonline.wto.org/DDFDocume http://docsonline.wto.org/DDFDocume http://docsonline.wto.org/DDFDocume http://docsonline.wto.org/DDFDocume На днях на сайте ВТО появились в открытом доступе тексты документов, содержащих обязательства России перед ВТО. http://docsonline.wto.org/gen_trade.a Именно о них говорится в Распоряжении Правительства РФ от 13 декабря 2011 г. № 2231-р «О подписании Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации»: доклад Рабочей группы о присоединении Российской Федерации к ВТО (документ WT/ACC/RUS/70 от 17 ноября 2011 г.); ( Read more... ) |

| Sunday, December 25th, 2011 | |

| 10:16 pm | Краткая история золотого картеля Правительства заинтересованы в низкой цене золота, чтобы на этом фоне выгодно смотрелись национальные валюты. Во всем мире золото считается «канарейкой в угольной шахте» для денег. Рост цены на этот металл раскрыл неприятную правду о том, что государственная валюта плохо управляется и ее покупательная способность искусственно взвинчивается. Такова реальность, которую проясняет бывший Председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер (Paul Volcker). Комментируя в своих мемуарах рост цен на золото в годы, последовавшие за отменой золотого стандарта в 1971 году, он отмечает: «Совместное вмешательство в продажу золота для предотвращения резкого роста его цены, однако, не было предпринято. Это была ошибка». Это была «ошибка», потому что растущие цены на золото разрушают то единственное, на чем зиждутся все необеспеченные валюты – доверие. Но это было ошибка лишь с точки зрения руководителя центрального банка, который, конечно же, не в ладах с теми, кто верит в свободные рынки. Правительство США последовало совету Волкера. Учитывая роль доллара США как мировой резервной валюты, американское правительство потеряет больше всех, если рынок предпочтет золото необеспеченным валютам и ослабит мертвую хватку, с которой правительство вцепилось в монопольную привилегию на выпуск «денег», которую оно само себе предоставило. Так что американское правительство вмешивается в процессы на рынках золота, чтобы сохранить имидж доллара как мировой резервной валюты, притом, что он, конечно, не соответствует требованиям этой почетной роли. Правительство США делает это, пытаясь сдержать рост золота, но это невозможно. В конце концов, золото всегда побеждает – то есть, его цена неизбежно растет, когда необеспеченная валюта обесценивается, и этот факт осознают и принимают правительственные законодатели. Итак, признавая нецелесообразность наложения ограничений на рост цен на золото, они вместо этого идут на компромисс, позволяя золоту вырасти, скажем, на 15% в год. На самом деле, по отношению к доллару золото в среднем растет на 16,3% в год последние восемь лет. На поле боя правительство США обеспечивает управляемое отступление для необеспеченных валют в попытке контролировать рост золота. Хотя золоту позволили расти, его цена поднялась меньше, чем могла бы в условиях свободного рынка, потому что покупательная способность доллара продолжает падать, и потому что золото остается сильно недооцененным, несмотря на выдающийся рост за последние десять лет. Этот рост начался с исторического минимума золота в 1999 году. Золото не может стоить столько же, сколько в 1999 году, но оно все равно остается чрезвычайно недооцененным. К примеру, до конца 19-го века примерно 40% мировой денежной базы состояло из золота, а оставшиеся 60% приходилось на национальные валюты. Когда правительства начали узурпировать привилегию на выпуск денег и намеренно принижать роль золота, к 20-му веку роль необеспеченных валют возросла до 90%. Эта инфляционная политика 1960-х годов, особенно в Соединенных Штатах, уменьшила роль золота до 2% к тому времени, когда то, что осталось от золотого стандарта, отменили в 1971 году. Важность золота возросла в 1970-е годы, из-за чего Волкеру пришлось сожалеть о так называемых ошибках законодателей. Процентное соотношение золота увеличилось почти до 10%, но впоследствии его доля в мировой денежной базе уменьшилась примерно до 1% в 1999 году. Сегодня она по-прежнему остается на уровне ниже 2%. Из этого анализа логично заключить, что на золото должно приходиться не менее 10% мировой денежной базы. Пока золото не находится на таком уровне, оно недооценено. Итак, постоянное снижение стоимости доллара, которое производится американскими законодателями и не позволяет золоту достичь реальной цены свободного рынка, - это то, чего они и добиваются с помощью интервенции на рынке золота. Это также позволяет им выиграть время. Выигранное время дает им возможность сохранять необеспеченные схемы на плаву, чтобы извлекать из этого выгоду, откладывая неизбежный коллапс этих схем до появления какого-то нового руководства. Как же правительство США управляет ценой золота? ( Read more... ) |

| Monday, December 19th, 2011 | |

| 9:11 am | Which countries depend most on Libyan oil? LIBYA produces 1.7m of the world's 88m barrels a day (b/d) of oil. OECD countries import 1.2m b/d, and China another 150,000. Our chart shows which of Libya's main export markets are most dependent on it for their oil. At the top of the list, Ireland only accounts for a tiny fraction of Libya's oil exports. Italy is by far the biggest importer: in 2010 it took 376,000 b/d from its former colony.  http://www.economist.com/blogs/dailycha |

| Monday, December 5th, 2011 | |

| 2:53 pm | «Газпром» и энергетика Евросоюза  http://www.germany06.ru/infographics/bu |

| Monday, October 10th, 2011 | |

| 2:01 pm | Торговля США и Китая  Economic Charts http://www.thechartstore.com/default.as http://www.thechartstore.com/html/Econo Диаграмма только по годам (1985-2010) http://ivgnnm.livejournal.com/44308.html индекс юаня, январь 2008-август 2011 http://ugfx.livejournal.com/909783.html Американские производители будут возвращаться на родину из Китая, обещают в Boston Consulting Group (BCG). Услуги «мировой фабрики» сильно подорожали ( Read more... ) |

| Thursday, October 6th, 2011 | |

| 11:26 am | Нефть и газ России http://naganoff.livejournal.com/35455.ht     За 2000 - 2010 гг. было экспортировано (без учёта ближнего зарубежья): сырой нефти - 2,122 млрд. тонн на $ 784,458 млрд., нефтепродуктов – 991,7 млн. тонн на $ 369,263 млрд. и природного газа –1,551 трлн. кубометров на $ 274,86 млрд. Итого: за 11 лет из России было выкачано нефти и газа на сумму $ 1,428 трлн. Вот как именно выглядит товарная структура экспорта:   «Если семь лет назад российский бюджет был сбалансирован при цене на нефть $27 за баррель, перед кризисом – $90 за баррель, то в этом [2011] году, чтобы бюджет был сбалансирован, нефть должна стоить $115 за баррель», - признал А. Кудрин.  Непомерный груз социальных обязательств, взятых правительством, висит камнем на шее бюджета. Дефицит коллапсирующего Пенсионного фонда в 2010 г. составил $ 64 млрд. (1,8 трлн. руб.). Это - просто безумная дыра, которую удаётся затыкать только нефтедолларами. Но просто представьте себе, что будет, когда нефть URALS станет стоить по $ 34 за баррель. Зимой 2008-2009 гг. это выглядело так:  Итак, Россия в 2010 г. вышла на 1-е место в мире по добыче нефти. В среднем в I квартале 2011 г. в сутки в России добывалось 10,2 млн. баррелей нефти (с учетом попутного газа). Саудовская Аравия (2-е место) добывает 8,7 млн. баррелей в сутки, на 3-м месте - США с 8,7 млн. баррелей. Замыкают пятерку Китай и Иран (с добычей 4,2 и 3,7 млн. баррелей соответственно). В первой десятке также Канада, Мексика, Бразилия, Ирак и ОАЭ. Объём переработки нефти в I полугодии 2011 г. достиг очередного исторического максимума – 149,6 млн. тонн. При этом количественный рост происходит за счет снижения качества: доля мазута в общем объеме производства нефтепродуктов достигла многолетнего максимума. В 2003 г. была принята «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». Её лейтмотив – максимальное извлечение нефти и газа из недр с целью продажи на внешнем рынке. Сейчас (1-е полугодие 2011 г.) уже 48% добываемой нефти идет на экспорт (а в СССР максимально экспортировалось лишь 22% от годовой добычи). Более 1/3 производимых нефтепродуктов и добываемого газа также вывозится за границу. Весь прирост добычи нефти за последние 10 лет ушёл на экспорт. За период 1990-2009 гг. внутреннее потребление нефти практически не увеличилось, хотя добыча возросла с 323,3 млн. т в 2000 г. до более 500 млн. тонн в 2010 г. После развала СССР было упразднено Министерство геологии, число сотрудников Геологической службы в стране сократилось в 10 раз, в 4–5 раз уменьшился объем разведочного бурения, существенно снизились объемы геофизических работ. Фактически была свернута вся программа наращивания ресурсов минерального сырья. Интеллектуальная, кадровая, техническая, технологическая и организационная деструкция Геологической службы совсем близка к критическому уровню, превышение которого может привести к разрушению геологической отрасли страны. А ведь именно при Путине был отменён налог на восстановление минерально-сырьевой базы (ВМСБ) в 2002 г. До того нефтяные компании на 90% финансировали геологоразведку за счет ВМСБ и лишь на 10% - за счет собственных средств. Отмена ВМСБ привела к обвальному спаду в и без того коллапсирующей геологоразведке, что отчётливо видно на графике:  Кроме того, резкое сокращение буровых работ снизило спрос на геологоразведочное и буровое оборудование, оставило без работы массу проектных институтов, сервисные компании просто прекратили свое существование. К слову, совсем недавно Путин утвердил налоговый режим «60-66» для нефтяной отрасли, предусматривающий снижение экспортных пошлин на сырую нефть до 60% и уравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты (до 66% от пошлины на сырую нефть), который вступит в силу с 1 октября 2011 г. Новый налоговый режим сделает ещё более выгодным экспорт сырой нефти, зато мощно ударит по нефтеперерабатывающей отрасли – и может привести к сокращению на треть объемов переработки нефти внутри страны в первый же год действия, а также к повторению бензинового кризиса. Тотальная зависимость от экспорта энергоносителей предопределила неизбежность эксплуатации на истощение месторождений Западной Сибири. По мнению заведующего кафедрой геологии Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, доктора геолого-минералогических наук, профессора В.П. Гаврилова, эти месторождения уже вступили в стадию падающей добычи. Их запасы приходят к концу, снижается продуктивность скважин. При форсированном отборе, осуществляемом нефтяными компаниями РФ, быстро теряется пластовая энергия, падает коэффициент извлечения нефти (КИН). В Западной Сибири он составляет в среднем уже 20–25%, тогда как в советское время – 40–45%. Массовое применение метода заводнения при разработке месторождений привело к преждевременному обводнению многих добывающих скважин. В среднем по России обводнённость эксплуатационных скважин составляет 82%, а на некоторых месторождениях той же Западной Сибири – 90%! По причине обводнённости, когда скважина качает воду и лишь немного нефти, у нас в стране брошено более 700 тыс. скважин, выработанных лишь на 1/3! Кроме того, существует проблема попутного нефтяного газа (ПНГ), сжигающегося на факельных установках и наносящего огромный ущерб экологии. В России 27% добываемого ПНГ сжигается в факелах:  Что касается газа, то регион традиционной газодобычи – та же Западная Сибирь с месторождениями Медвежье, Заполярное, Уренгойское и др., которые также находятся в стадии падающей добычи. Месторождение Медвежье выработано на 75%, Уренгойское – на 65%, Ямбургское – на 54% и т.д. Тем не менее, их продолжают эксплуатировать на истощение, а ведь они дают почти 90% годовой добычи газа.   Правда, в отличие от положения с нефтью, перспектив с газом у нас побольше. Но это только на первый взгляд. Основные надежды возлагаются, конечно, на Штокмановское месторождение. Оно расположено аккурат между Новой Землёй и Шпицбергеном, на границе льдов, на глубинах более 300 м. Главная трудность в освоении заключается в невозможности достичь цели с помощью современных отечественных технологий, поскольку на такой глубине невозможно использовать традиционные шельфовые платформы. Более того, в этом районе зафиксированы тектонические подвижки дна, а сам газоконденсат находится на глубине более 1,5 км от дна. Но даже если газодобычу там удастся начать, то его потребуется доставлять на материк по газопроводу. А это более 500 км. Таким образом, добыча нефти и газа в РФ не компенсируется восполнением их запасов. В итоге в целом по России запасы углеводородного сырья уменьшились на 15%, а в Западной Сибири – на 20%. Если ситуацию не изменить, то к 2030-м годам мы будем иметь удовольствие наблюдать коллапс нефтяной отрасли. По газу это «радостное» событие может произойти к 2040-м гг. |

| Tuesday, September 27th, 2011 | |

| 12:10 pm | Текущее состояние экономики России Августовские данные по динамике промышленного производства не принесли хороших новостей. Хотя традиционный индикатор промышленного выпуска Росстата, измеряемый как август текущего года к августу прошлого года, указывает на промышленный рост в размере 6,2%, данные, которыми пользуемся мы в «Эксперте», а именно сезонно скорректированный индекс промышленного производства ГУ—ВШЭ, показали уверенный спад — 9,5% в годовом выражении. Конечно, можно скептически отнестись и к этим, столь негативным, данным (чуть ниже мы остановимся на причинах таких масштабных различий) и отнести их на несовершенство статистической обработки, однако смущают две вещи. Во-первых, отрицательные темпы роста производства держатся с февраля (см. график 1а).   Просто в течение всего первого полугодия они находились в диапазоне от –5 до –1% и имели тенденцию к увеличению, а вот августовские, от которых ждали перехода в положительную зону, вдруг резко упали. Во-вторых, из полутора десятков агрегированных отраслей, за которыми мы наблюдаем, практически все, за редким исключением строительных материалов, находятся в минусе. Например, сезонно скорректированные темпы роста химического производства в минусе с февраля 2011 года, темпы роста производства машин и оборудования болтаются то вниз, то вверх, но с негативным трендом, и, самое симптоматичное, индекс производства продуктов питания, наиболее четко отслеживающий общее «здоровье» хозяйства, в силу распространенности привычки питаться, тоже находится в минусе весь год и «клюнул» с –5 до –15% (в годовом выражении) как раз в августе (см. график 2).  Таким образом, нам трудно списать августовское падение индекса промышленного производства на неточность измерений и оценок, скорее, мы должны зафиксировать новую волну промышленного спада. И, как бы печально это ни звучало, динамика индекса до боли напоминает неприятный 2008 год (кстати, тогда официальная статистика тоже припозднилось, что позволило в разгар кризиса именовать Россию «тихой гаванью»). Сразу скажем, что сравнимого по масштабам падения производства и тем более ВВП ожидать не следует. ВВП, кстати, ведет себя лучше, чем промышленное производство: благодаря государственным инвестициям и кредитам активно растет строительство и сельскохозяйственное производство. Однако очевидно, что внешний фон настолько плох, что ближайшее будущее нашей экономики не частично, а полностью зависит от того, в какой мере промышленная и финансовая политика России будет переориентирована на внутренний спрос и на внутренние источники ликвидности.  Здесь черной линией отображен ряд реального индекса промышленного производства, а красной — сезонно скорректированный. Черная линия, как мы видим, сильно колеблется от месяца к месяцу из-за пресловутого сезонного и календарного (количество рабочих дней в месяце) факторов. Чтобы убрать его, Росстат и многие другие оперируют показателем «год к году». То есть если мы возьмем январь этого года, то реальный индекс промышленного производства составлял 147 единиц (за базу принят январь 2000 года). В прошлом январе он был равен 137 единицам. Годовой прирост составил 7,3%. В марте те же показатели соотносились как 159 к 152, прирост составил 4,6%. В июле — 153 единицы против 147, прирост 3,9%. Мы видим, что в измерениях «год к году» показатели прироста все время положительные, тогда как помесячная динамика (красная линия) индекса слегка падающая. Однако эта положительность по показателю «год к году» будет продолжаться ровно до того момента, пока мы не подойдем к месяцу, в котором год назад начался бурный рост индекса промышленного производства. Это произойдет в октябре или ноябре. Тогда, в 2010 году, ИПП начал резко расти, и если к этому моменту производство текущего года не ускорится (а сейчас ясно, что оно не ускорится), то официальная статистика «вдруг» зафиксирует спад, потому что индекс этого года останется примерно на том же уровне — 152 единицы, а индекс прошлого года выше — 156 единиц, и окажется, что промышленность падает. То есть, применяя методику «год к году», мы, пытаясь правильно определить тенденцию, зависим от того, насколько быстро в прошлом наступило изменение тренда от положительного к отрицательному и наоборот. И если в прошлом наблюдался резкий слом тренда, то до наступления соответствующего месяца мы не понимаем, где находимся. Аналитики так и говорят: «Осенью изменится эффект базы, и мы, может быть, увидим спад». Но зачем ждать, если грамотные методы сезонной корректировки дают возможность видеть реальную ситуацию уже сейчас, более того, видеть ее разворачивание во времени и иметь возможность готовить решения по купированию проблем? Противники сезонной корректировки высказывают еще такой аргумент, что хорошая сезонная корректировка возможна в стабильной экономике, когда из года в год все одно и то же. На это можно возразить, что нужна-то она как раз в нестабильной обстановке. Негативные следствия незнания истинного положения вещей мы как раз сейчас и испытываем. Имеется в виду борьба с инфляцией, развернутая с зимы 2011 года, уже после того, как реальная текущая инфляция давно миновала свой осенний пик (знаменитый эпизод с гречкой 2010 года) и решительно двинулась вниз. Однако незнание этого факта или его недостаточный учет привели к тому, что денежные власти так старательно боролись с уже и так убывающей инфляцией, что заодно «замочили» и все импульсы к росту промышленного производства. Именно поэтому мы встречаем европейские проблемы не в лучшей форме.  На графике 4 представлены темпы роста денежной массы (М2) с 2004 года. Как мы видим, до кризиса темпы роста денежного агрегата увеличивались и находились на уровне 35% в год. В кризис темпы роста стали отрицательными, однако затем, в 2009 и 2010 годах, в результате нашей «политики денежного смягчения» они поднялись до 25%. Этот уровень был комфортен для роста промышленности, но власти испугались осенней инфляции 2010 года и приступили к политике жесткого контроля за ликвидностью. В 2011 году средние темпы роста денежной массы опустились до 12% годовых, что было беспрецедентно низким уровнем. Эффектов от этого было три: снижение уровня инфляции до 3% к августу, исчезновение избыточной ликвидности коммерческих банков и обнуление роста платежеспособного спроса. Последнее мы можем зафиксировать, наблюдая за стагнацией денежных доходов населения (график 5) и розничной торговли (график 6). Падение выпуска пищевой промышленности, о чем мы говорили выше, тоже индикатор нерастущего платежеспособного спроса.   Нам возразят, что радикальное снижение инфляции — это выдающийся результат, он открывает перспективы для долгосрочного инвестирования. Мы позволим себе усомниться в этом. Инфляцию «передавили». 7–8% годовых, которые будут обсуждаться в конце года, — это нереальная инфляция, потому что в нашей неравновесной ситуации надо следить за ее помесячным измерением. А в течение года инфляция опустилась до 3% в августе, в некоторые недели она опускалась до 0%, продовольственные рынки вообще показывали дефляцию. Такие низкие скорости роста цен не оставляют простора для роста, именно поэтому во все времена дефляция считалась большим злом, чем инфляция. К этому стоит добавить, что во многих промежуточных секторах инфляция была подавлена административно, но периодически «прорывалась». Например, колоссально выросли издержки на перевозку и грузов, и пассажиров из-за огромного дефицита транспортных услуг. Фермеры говорят, что сегодня стоимость транспортировки овощей такова, что выгоднее закопать их обратно, чем везти на склады крупных сетей. А платежеспособный спрос не растет, и в результате конечные производители, особенно в секторе потребления домашних хозяйств, оказались зажаты в жесткие ножницы: увеличение издержек и падение цен. О каком росте в таких условиях можно говорить? Дополнительный и мощный удар по платежеспособному спросу нанесли и введенные в этом году увеличенные страховые взносы. Сначала казалось, что это не будет иметь значимого негативного эффекта, но он есть, и большой. По элементарным прикидкам, за счет введения страховых выплат за год с рынка было извлечено 1–1,3 трлн рублей, или 100 млрд рублей в месяц, — попав в круг пенсионной системы, они как минимум резко замедлили скорость своего оборота. Много это или мало? Логично сравнить эту сумму с объемом наличных денег в обращении, который составляет 4–5 трлн рублей в месяц. 100 млрд на первый взгляд небольшая сумма, однако в экономике важны не абсолютные величины, а приросты, и 100 млрд рублей примерно равны ежемесячным приростам наличных денег в обращении в 2011 году. То есть за счет увеличенных страховых отчислений мы вдвое уменьшили возможный рост платежеспособного спроса, а это много. Надо сказать, что мы сами недооценивали негативные эффекты этого фактора, однако с какой бы компанией из среднего сегмента (крупным сырьевым компаниям, возможно, это и неважно) мы сейчас ни говорили, все утверждают, что дополнительные страховые изъятия стали серьезным ударом по бизнесу, и это удар с двух сторон: изъяли ликвидность плюс сократили спрос.  ( Read more... )  Однако нам кажется крайне важной постановка новых целей для денежной политики. Именно она, определяющая совокупный платежеспособный спрос, является ключевой для экономического роста. Необходимо извлечь урок из опыта этого года и зафиксировать некий оптимальный коридор темпов роста денежной массы, не позволяя этим темпам сильно уходить вниз. Это, кстати, не новость для экономической мысли: Милтон Фридман утверждал, что для поддержания стабильного роста и избегания кризисов и при не вполне ясной картине зависимости роста и инфляции от денежной ликвидности лучше всего обеспечивать рост агрегата М2 на постоянном уровне. Фридман говорил о росте на уровне ожидаемого номинального прироста ВВП. Однако в России стоит учесть и низкую монетизацию ВВП (отношение М2 к ВВП), которая в 2010 году составляла всего 34% (по сравнению с западной нормой 60–80%). Исходя из этого мы можем определить нормальную скорость роста денежной массы как сумму ожидаемого роста реального ВВП (4–5%), инфляции (7–8%) и сложившейся в последние десять лет скорости увеличения монетизации (10–12%) (см. график 9). В итоге нормой темпов роста М2 в сегодняшней экономике России надо считать диапазон от 21 до 25% темпов роста денежной массы в год (кстати, именно на таком уровне мы благополучно выбрались из кризиса).  И еще один урок, который хотелось бы извлечь из опыта 2011 года. Нельзя недооценивать роль денежных доходов населения и потребления домашних хозяйств в обеспечении роста. Эти расходы не удается компенсировать инвестициями. В экономике должно быть и то и другое. За счет инерционности экономической системы текущие расходы являются обязательным условием ее будущего роста. В этом смысле безусловной ошибкой было увеличение социальных взносов, так как фактически эти взносы были изъяты из будущего роста зарплат и расходов домохозяйств и перенесены в Пенсионный фонд. Было бы неплохо (хотя это просто мечты) провести эксперимент по возвращению этих денег предприятиям (возвращению к платежам в 24% для всей экономики). Скорее всего, это оказало бы мощный оздоровительный эффект на внутренний потребительский рынок. А что касается компенсации этих денег Пенсионному фонду, то совершенно не ясно, почему нельзя подключить к этому государственно важному делу государственные банки и поручить им выкупить облигации Пенсионного фонда на необходимую сумму. Денег у госбанкиров так много, что сделать это им будет нетрудно. А для российской экономики это будет куда полезнее, чем покупка восточноевропейских банков. http://expert.ru/expert/2011/38/myi-pad К концу прошлой недели бивалютная корзина поднялась в цене — с начала августа — на четыре рубля, или примерно на 12%: темпы, невиданные с момента завершения «управляемой девальвации» 2008–2009 годов, когда с 10 ноября по конец января корзина подорожала к рублю на 32% (см. график 1).  Если учесть, что спрос на валюту повышается на фоне дефицита рублей и растущих объемов вброса ликвидности на рынок со стороны ЦБ и Минфина (только за прошлую неделю Минфин разместил в банках депозиты на 420 млрд рублей; впрочем, к беззалоговому рефинансированию Банк России пока не прибегал), то закрадывается опасение, что львиную долю полученных от денежных властей рублей банки конвертируют в валюту, стремясь отбить проценты и еще заработать чистую прибыль на росте курса. Однако пока мы не находимся в состоянии классической спекулятивной атаки на рубль по образцу событий трехлетней давности. Во всяком случае, поведение коротких ставок межбанковского кредитования в рублях сейчас куда спокойнее (см. график 2). К тому же пока не чувствуется ажиотажного спроса на валюту и валютные депозиты со стороны населения.  Что касается фундаментальных факторов, определяющих движение рубля (цена нефти и торговый баланс), то они до самого последнего времени выглядели не так плохо. Правда, нефть с мая медленно, но верно дешевеет, однако торговый баланс до сих пор слабел несущественно, поскольку импорт в долларовом выражении также сокращался (вероятно, под действием наблюдавшегося в тот же период снижения цен на продовольствие). До начала минувшей недели не было и значимого ухудшения баланса движения капитала. И даже упавшая в прошлый четверг до 105 долларов за баррель нефть пока не выходит за рамки общего тренда. До прошлой недели публиковавшиеся данные о движении резервов (с поправкой на изменение цен золота и динамику курса евро к доллару) не давали оснований утверждать, что регулятор противился ослаблению рубля более, чем обычно. Однако в последнюю неделю все поменялось, и совершенно очевидно, что рубль удерживают от значительной девальвации и раскрутки валютной паники большие — в пределах 2–7 млрд долларов в день — интервенции ЦБ. Это означает, что до половины ежедневного спроса на валюту со стороны банков может покрываться продажами ЦБ. Хотя внешне происходящее напоминает события осени 2008 года, все же есть основания смотреть на ближайшие перспективы развития конъюнктуры денежного и валютного рынков более оптимистично. Крах одного из крупнейших инвестбанков, Lehman Brothetrs, стал символом общих проблем в финансовой системе с тесно переплетенными взаимными обязательствами и совершенно неясными масштабами потерь. Теперь же, даже в случае дефолта по госдолгу Греции и повышения степени «токсичности» долговых обязательств такого крупного заемщика, как Италия, масштабы проблемы достаточно четко определены. Есть и другие существенные отличия от ситуации 2008 года. Тогда кризису предшествовал чистый приток капитала в Россию в больших объемах, даже уже в непосредственно предкризисном втором квартале он составил 40 млрд долларов — в основном это были займы, в том числе 22 млрд долларов в банковский сектор. Банки имели тогда отрицательный баланс с нерезидентами порядка 100 млрд долларов. Закредитованы на внешних рынках были и небанковские компании, причем и такие, которые имели доход исключительно в рублях (вроде ВАЗа или сотовых операторов), многие под залог акций, которые быстро обесценивались. Сейчас, к счастью, после кризиса прошло еще мало времени — заемная политика банков и корпораций сохранила определенную осторожность. Чистого притока капитала с середины прошлого года (когда в основном закончилась дедолларизация) не было, напротив, был его отток, что само по себе делает экономику значительно более устойчивой к кризису. http://expert.ru/expert/2011/38/kurs-ru |

| Friday, August 19th, 2011 | |

| 6:06 pm | Внешняя торговля СССР  http://project.megarulez.ru/forums/phot    http://geisherik.ru/singapore/?page Краткая географическая энциклопедия, Том 3/Гл.ред. Григорьев А.А. М.:Советская энциклопедия - 1962,   http://geoman.ru/geography/item/f00/s Экспорт СССР в первом пятилетии (1928-1932 гг.)/ Внешняя торговля. №1, 1933. С.4-7.  http://ihistorian.livejournal.com/239313.h http://fotki.yandex.ru/users/mitrofan-a |

| Thursday, August 18th, 2011 | |

| 12:54 am | Продовольственные проблемы     http://hvylya.org/analytics/economics/1 |

| Sunday, August 14th, 2011 | |

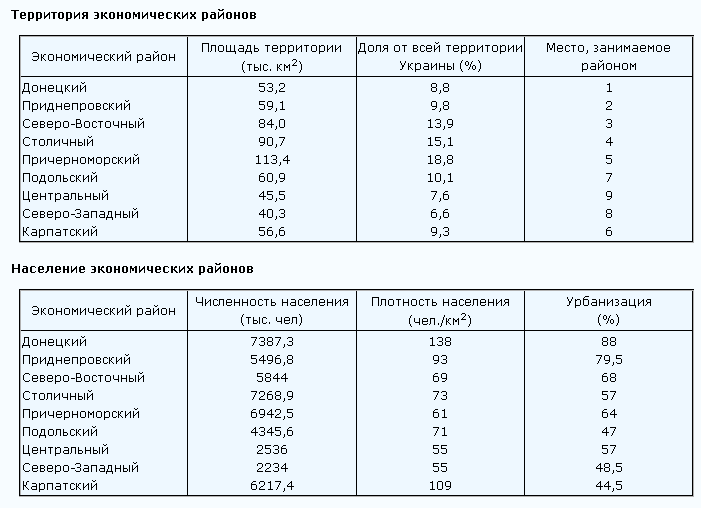

| 8:13 pm | Районирование Украины ВОСТОК И ЗАПАД УКРАИНЫ: ВОЗМОЖНА ЛИ ИНТЕГРАЦИЯ?  http://politclub.info/2010/07/22/восток  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper Ukrainian Oblasts by salary 2007  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Uk http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Ec Экономическое районирование Украины - 2006 год  http://vizo-lit.narod.ru/lit/index.htm    http://vizo-lit.narod.ru/lit/tabls.htm  http://geo.1september.ru/2003/43/1s.h  http://www.naderibasovskoy.com/foru Используемый язык населения Украины (по данным исследования языкового поведения населения Украины КМИС, 2003 год)  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D Presidential election runoff vote, 2004  Ukrainian parliamentary election, 2007 (first place results)  http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas  http://kireev.livejournal.com/530077.htm  http://rian.ru/infografika/20100427/227  http://rusmir.in.ua/pol/382-oun-sinriky Донецко-Криворожская советская республика. советская республика, организованная на территории Донецко-Криворожского бассейна. Провозглашена 12 февраля 1918 года на четвёртом областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове. В апреле-мае 1918 года территория республики была оккупирована австро-германскими войсками. В соответствии с дополнением к Брестскому мирному договору от 27.08.1918, территории Донецкого и Криворожского бассейнов признавались Австрией и Германией временно оккупированными территориями, не относящимися к Украине. Вопреки этому гетман Скоропадский все-таки включил их в состав Украинской Державы (29.04.1918 — 14.12.1918). 17 февраля 1919 года принимается постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации Донецко-Криворожской советской республики. В составе УССР создается Донецкая губерния.  http://obsrvr.livejournal.com/761627.htm Еще карты http://net-livejournal.livejournal.c Подробно об экономике http://obsrvr.livejournal.com/1212850.ht |