Add this feed to your friends list for news aggregation, or view this feed's syndication information.

LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.

| Saturday, May 8th, 2021 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 2:49 pm | Baikal-GVD: Байкальский нейтринный телескоп Если вы еще не видели вышедший на днях научпоп фильм про Байкальский нейтринный телескоп, то очень рекомендую — там и полевые съемки шикарные, и персонажи отжигают, и рассказано по делу.

Ну а если вы «текстовый» человек, то вот наш новогодний материал на «Медузе» про Baikal-GVD и нейтринную астрофизику. | ||

| Tuesday, November 3rd, 2020 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 3:39 pm | Книга и лекции Привет всем, надеюсь, вы меня еще не забыли :) Жизнь меняется, на блоггинг времени не остается. Впрочем, в этом году я перешел на крупный жанр. В издательстве Альпина нон-фикшн вышла первая моя книга Объясняя науку. Руководство для авторов научно-популярных текстов. Эта книга — про то, как писать качественный научпоп, выжимка из моего собственного 20-летнего опыта популяризации физики, расписанная пошагово с многочисленными примерами разбора. Надеюсь, она будет интересна и полезна как ученым, так и научным журналистам и коммуникаторам широкого спектра. Книга вышла при поддержке Фонда «Траектория». Книжка уже доступна для заказа, как в бумажном, так и в чисто электронном формате. Если у вас есть комментарии, замечания, отзывы — пишите! Кроме этого, я сейчас работаю над большой научпоп книжкой про масштабы времен и быстропротекающие явления. Это будет монументальный томик (или два), существенно переработанная и расширенная версия проекта Масштабы: Времена, который я когда-то написал для Элементов. И в процессе работы над книгой я готовлю и популярные лекции на эту тему.

| ||

| Sunday, September 9th, 2018 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 9:19 am | Первое десятилетие коллайдера Десять лет назад, 10 сентября 2008 года, заработал Большой адронный коллайдер. Впрочем, заработал — это слишком громко сказано, да и вообще через неделю он сломался, да так, что чинили его год. Но важный рубеж был пройден, и, со скрипом и нервотрепкой, наступила новейшая история физики элементарных частиц. Чуть раньше, в ожидании запуска, на «Элементах», при всемерной поддержке редакции сайта, был запущен раздел, целиком посвященный этому коллайдеру. Я к тому времени уже давно писал научпоп новости, но было ясно, что коллайдер — это глыба, про него надо будет писать много и регулярно. Это научный проект длительностью в целое поколение, и рассказывать про него тоже придется всю мою активную жизнь. Мемуары мне писать рановато, но кое-что про коллайдер и вокруг него мне все же хочется рассказать. И дело даже не столько в юбилее. Просто коллайдер в моей жизни присутствует в четырех обличьях: я с ним взаимодействую как ученый (пусть и опосредованно, через теоретические расчеты), как «широкая публика» (когда читаю про его устройство и восхищаюсь техническими ухищрениями), как популяризатор (и чувствую при этом ответственность за то, какой образ возникает у читателей), и как корректор чужого неправильного впечатления (это тоже грань популяризации, но обособленная). Из этих четырех форм взаимодействия сложился калейдоскоп впечатлений, которыми я хочу поделиться. * * * Большой адронный коллайдер — это не просто научный прибор. Это полноценное социальное явление. Это грандиозный научный проект, беспрецедентный по степени открытости для широкой публики. Это, фактически, новая форма взаимодействия общества с конкретным научным исследованием. Вы можете погрузиться в любую часть работы в любое время: смотреть на вебкамеры, следить в реальном времени через десятки онлайн-мониторов за состоянием коллайдера и показаниями приборов, читать новости и впечатления в твиттере, фейсбуке, блогах, новостных лентах, публичных интервью и докладах, изучать в слайдах сотен (или уже тысяч?) конференций и рабочих встреч отдельные аспекты исследования — начиная с совершенно технических, которые не понимаю я сам, и заканчивая общепонятными социальными. Все статьи с научными результатами, полученными на коллайдере, всегда публикуются в открытом доступе — даже если журнал обычно платный и дорогой. Объем опубликованной научной и технической информации об LHC настолько велик, что каждый конкретный человек, любитель или специалист, способен прочитать и осознать лишь крошечную его долю. Тем не менее, заинтересованные люди в этом потоке не захлебываются благодаря многоуровневой систематизации информации. Это я, кстати, говорю как «посторонний читатель», без какого-то особенного церновского аккаунта и спецдоступа. Мне регулярно приходится самому искать и перерабатывать новую для меня информацию, в том числе и техническую, для новостей на Элементах или ради любопытства. И проблема тут не в том, где найти информацию, а, скорее, с какого обзора или доклада начинать изучение вопроса и когда стоит остановиться. Такая открытость — это целенаправленная политика ЦЕРНа, которая стала особенно подчеркнутой в бытность Рольфа-Дитера Хойера его генеральным директором. И между прочим, она требует определенной смелости, ответственности, и терпения. Разношерстная публика видит не только ваши достижения, но и ошибки; она готова вас обсуждать у себя в блогах или требовать от вас публичных разъяснений, и к ним надо быть готовым. Это как жить в стеклянном доме, быть всегда гостеприимным хозяином, но при этом сосредоточенно работать над серьезным делом. Ничего даже близкого в других науках я не видел. * * * Вторая совершенно уникальная сторона LHC — это беспрецедентная длительность проекта (полистайте интерактивную хронологию LHC). Это неизбежное следствие масштаба и стоимости установки. Все подобные проекты теперь начинают обсуждаться за 20-30 лет до запуска, и еще столько же будет длиться их работа. Большой адронный коллайдер будет работать до 2037 года, это уже одобренный ЦЕРНом план. То, что обсуждается сейчас, это какие новые проекты придут ему на смену в 2040-е годы. Такие временные масштабы приводят к любопытным последствиям. Планировать проекты приходится не в годах или даже не в шестилетних программах, а в поколениях физиков и техников. Более того, даже сама научная программа исследований может не раз поменяться по ходу реализации проекта. И это не только простая смена конкретных целей: открыли одно, переходим ко второму; откроем его — перейдем к третьему. Благодаря развитию технологий, материалов, электроники, благодаря росту компьютерных мощностей, физики вдруг осознают, что могут сделать то, о чем сначала и не задумывались. Исследования на LHC — это живой проект, с эволюционирующей научной программой, с обновляющимися приоритетами и методами. Это живая, дышащая, бурная наука. * * * Вы удивитесь, но я сам был в ЦЕРНе всего один раз, в 2005 году. И не разу не спускался в туннель, не видел собранный коллайдер. Все эти фотки и видео из детекторных залов для меня овеяны ореолом научной романтики. В своей работе я с коллайдером взаимодействую исключительно теоретически, да и то, отдельными эпизодами. Честно говоря, я не помню, когда в первый раз узнал про LHC. Про Тэватрон знал еще со школы, из книжки «В поисках первоначал», с которой вообще начался мой серьезный интерес к ФЭЧ, а LHC я как-то не отследил. Первая моя статья, в которой мы с научным руководителем что-то сосчитали для LHC, вышла в 1999 году. Я хорошо помню свое ощущение: LHC, проект из далекого будущего, полуреальный, полуфантастический, для которого, однако, нужно вычислять сечение каждый раз, когда изучается какой-то процесс с высокими энергиями. Потому что рано или поздно он заработает и, как утюг, разгладит все сомнения, которые могут остаться от Тэватрона. По-моему, это очень характерное впечатление для студента: когда сам погрузился в науку только пару лет назад, то проекты из следующего десятилетия кажутся полумифическими. Три года спустя, когда завершился LEP, и туннель начали освобождать для нового коллайдера, LHC стал для меня чем-то конкретным, ожидаемым, хотя по-прежнему лишь теоретическим, не вполне материальным. В 2004 году я смотрел, как в лаборатории на юге Италии тестировали элементы прототипа мюонной системы детектора CMS — и все равно тогда все это выглядело игрушечным. Никакой единой установки тогда не существовало; в сотне лабораторий по всему миру люди собирали и проверяли отдельные компоненты будущих детекторов. Ощущение реальности окончательно пришло в районе 2005-2006 годов, когда косяком пошли технические новости: в ЦЕРН доставили магниты, первый магнит спустили в туннель, на поверхности начали собирать сектор детектора CMS, в 2007 году во время испытаний сломался один из магнитов, доставленный из Фермилаба, и многое другое. В 2007 году я отошел от той области, которой занимался еще в аспирантуре, и перешел к другим вопросам, касавшимся, в том числе, и LHC. Тематические конференции, семинары, собственные расчеты — и коллайдер стал уже чем-то родным. У всего научного сообщества было приподнятое настроение, которое передавалось и мне. На конференциях с горящими глазами обсуждали сценарии, когда открытия на LHC пойдут косяком в первые же недели работы. Запала в душу фраза одного докладчика: «We must be ready for Day 1 discoveries!» 2008 год: фальстарт коллайдера, заноза в душе, ожидание, когда же починят. В 2008-2009 годах я работал над полуматематическими темами, которые прямо к LHC не относились, но предчувствие больших открытий было универсальным. 2010 год: физики, уставшие от постоянного ожидания, готовы были накинуться хоть на что-то необычное, найденное в самых первых сеансах работы. На конференциях обсуждали этот результат с энтузиазмом, но, наверно, многие ощущали, что это всего лишь психологическая реакция физиков, истосковавшихся по давно ожидаемым серьезным результатам. Ну а потом, в 2011 году и позже, результаты наконец-то пошли — а с ними пришли и эмоции физиков: радость и воодушевление, неразбериха, сомнения и обеспокоенность, приятные сюрпризы по итогам сеанса Run 1, острые ощущения в 2015-2016 годах, понурое принятие ситуации, и новые, пусть и сдержанные ожидания. Мой краткий англоязычный рассказ о том, как менялись впечатления теоретиков в эти годы, см. на страницах 12–15 выпуска 14 журнала LIP News. * * * Как всякого ученого, активно занимающегося популяризацией, меня порой спрашивают: как вы умудряетесь успевать и то, и то? Ответ у меня, увы, стандартный: а я и не успеваю! На популяризацию и, в частности, на проект про LHC у меня уходит примерно четверть моего рабочего времени, включая вечера. Я занимаюсь ею в ущерб чему-то другому, в частности, своей собственной науке, что сказывается и на количестве моих собственных результатов, и на моей научной карьере. Занимаюсь я популяризацией потому, что без этого не могу. Мне физически необходимо кому-то рассказывать обо всем том удивительном, что я сам узнаю об окружающем мире или о методах его постижения. Меня восхищают и чисто математические вещи, и неочевидные физические явления, и технические достижения — и мне хочется это в структурированном виде передавать другим. Считайте это наивной романтикой, но мне кажется, что если я способен делать объективный физический мир интереснее и понятнее другим людям, то этим обязательно надо заниматься. Проект про LHC на Элементах — это для меня особенная грань популяризации. Это не разрозненные рассказы об отдельных громких открытиях, которые и так будут во всех СМИ. В этом проекте я хочу передать всем желающим ощущение вовлеченности в этот длительный проект по распутыванию того, как устроен и работает микромир. Громкие фундаментальные открытия на LHC — они столь же редки, как и важные, драматические события в жизни человека. Знакомиться с коллайдером только через такие сообщения — это как приходить к человеку в гости только по большим праздникам. А обычная жизнь — она насыщена повседневными радостями и проблемами, целями, задачами, и промежуточными достижениями. И я хочу, чтобы читатели погрузились в эту коллайдерную жизнь, сопереживали физикам, следили за взлетами и упадками настроения, за техническими достижениями и авариями, за мелкими забавными происшествиями и за крупными образовательными проектами и планами на будущее. LHC — это совместное путешествие в тайны микромира для всего человечества, и я предлагаю свое посильное сопровождение всем заинтересованным. * * * Отдельная сторона работы по образованию и популяризации — это исправлять чужое неправильное представление. У людей, самостоятельно интересующихся какой-то темой, складывается порой какое-то совершенно свое понимание результатов, методов, целей, и вообще самого процесса получения научного знания. Складывающаяся в результате картина мира может сильно различаться по степени недопонимания. Отдельными статьями тут идет откровенная лженаука, пусть и добросовестная, а также прямое шарлатанство, паразитирующее на психологии людей. Я тут скажу вот что. В аспирантуре у меня было время и задор, и я готов был часами объяснять на форумах те или иные моменты. Но в какой-то момент я понял, что у меня ограниченные ресурсы на популяризацию — как времени, так и сил, и нервов. Если я потрачу несколько часов на разъяснение, почему кто-то неправ, то я НЕ использую это время, для того, чтобы написать новость, которую прочитают тысячи (исключение — отдельные подробные новости такого вида). По этой причине я давно перестал отвечать на запросы по поводу разных альтернативных теорий, приходящие на почту или в комментарии к новостям. Я также не трачу время на развенчание лженауки и тому подобных заблуждений, этим есть кому заняться. Я лучше сфокусируюсь на производстве своих материалов и постараюсь еще четче настроить картину мира у тех читателей, которые сами этого хотят. Впрочем, одну вещь я все же иногда делаю. Когда на пустом месте в СМИ поднимается вихрь информационного мусора, я считаю необходимым это разъяснить (примеры раз, два, три). А вот отвечать на комментарии к своим новостям — это совершенно другое дело. Я считаю это обязательным элементом качественной, ответственной работы популяризатора; комментарии к новостям — это свое рода постпродукционное сопровождение новости. Это и обратная связь для меня самого, и шанс дообъяснить то, что не было возможности объяснить в тексте, и, наконец, возможность настроить правильное понимание вопроса у тех читателей, у которых оно было сбито либо слишком поверхностными новостями на других площадках, либо сумбурным курсом физики в школе или в институте. Эта часть особенно важна, когда речь идет не про одну изолированную новость, а про регулярное освещение длительного проекта. Иногда приходится повторяться, иногда приходится самому листать свои новости в поисках готового текста с хорошими формулировками — но отвечать на такие запросы надо. Если уж я приглашаю читателя провести пару десятилетий вместе с коллайдером, не надо бросать его в одиночестве. * * * Интересно, что будет еще через десять лет. К 2028 году Большой адронный коллайдер, кардинально модернизированный, начнет работу на повышенной светимости и называться он уже будет HL-LHC. Коллайдерная драма к тому моменту точно обострится: либо имеющиеся сейчас намеки на отклонения подтвердятся, породив новый ажиотаж (а вот Нобеля — вряд ли), либо физическое сообщество будет искать надежду в чем-то другом. К тому времени будет точно определено, что делать после LHC, и, скорее всего, начнется стройка следующего большого коллайдера (а может, и не одного). Буду ли я вести проект про LHC тогда, я предсказать не могу. Все-таки чем дальше, чем больше времени уходит на другие дела и проекты. Но вторую свою бумажную книжку про коллайдер я обещаю к тому времени написать :), и постараюсь вложить в эти книги весь свой популяризаторский опыт. | ||

| Friday, March 16th, 2018 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

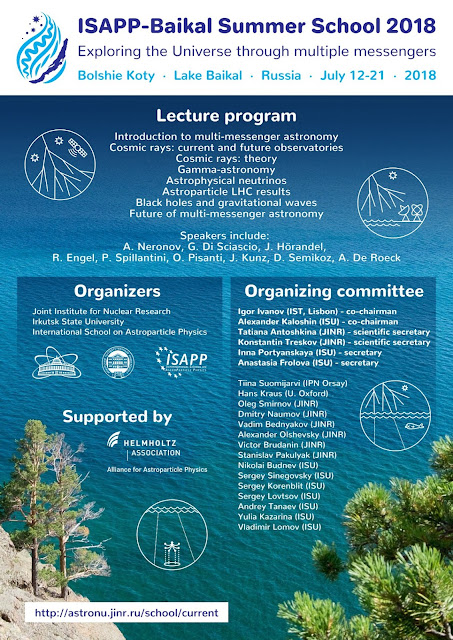

| 12:46 pm | ISAPP-Baikal Summer School 2018 Вниманию студентов, аспирантов, и молодых ученых! С 12 по 21 июля на берегу Байкала пройдет традиционная Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. В этом году она будет целиком посвящена astroparticle physics. Лекционная программа включает: космические лучи, гамма-астрономию, астрофизические нейтрино, астрофизические результаты с LHC, и, конечно, гравитационные волны и черные дыры! Вас ожидает погружение в самую передовую астрофизику частиц (к тому же, на английском языке!), звездный лекторский состав, работа в студенческих группах, — и все это на фоне шикарной природы Байкала и в дружном интернациональном коллективе. Для примера того, как все происходит — вот фотоальбомы участников прошлого года. Регистрация уже открыта, дедлайн — 30 апреля. Подать заявку на участие можно онлайн, через сайт школы. Внимание: поскольку заявок планируется больше, чем мест, будет проводиться отбор заявок на участие! Ваша заявка также должна быть подкреплена рекомендательным письмом от научрука или коллеги. | ||

| Friday, June 24th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 11:48 am | Практическая польза от элементарных частиц У меня за последнее время накопилось уже много материалов про практические применения разных элементарных частиц. Соберу здесь ссылки для удобства читателей. Большие материалы:

| ||

| Sunday, May 15th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 10:33 pm | Вопрос про аудиосистему Я снова про Байкальскую школу — на этот раз с обращением к коллективному читательскому разуму и опыту насчет аудиосистемы. Лекции у нас на школе традиционно проходят в большой лекционной палатке, с проектором, микрофоном и колонками. Проблема в том, что (1) нынешняя аудиосистема морально устарела, капризничает, требует постоянных танцев с бубном для настройки, (2) иногда может зарядить такой дождь, что, поливая палатку, он своим шумом перекрывает лектора, (3) были прецеденты, когда в поселке на какое-то время отрубается свет, и нам хочется обезопаситься на этот случай. Так что у нас есть вопрос-просьба ко всем, кто разбирается в теме:

| ||

| Thursday, May 12th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 12:26 pm | Объявление: Научный отпуск на Байкале Объявление! Если вы специалист в любой естественно-научной области за пределами фундаментальной физики, если вы умеете и любите рассказывать про свою область неспециалистам, и, наконец, если вы хотите провести неделю на Байкале за просто так, в обществе умных студентов-физиков — это объявление для вас! С 8 по 15 июля на берегу Байкала, в живописной деревушке Большие Коты пройдет традиционная, уже 16-я по счету Летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. В этом году мы хотим придать научной программе определенный шарм и разбавить ее интересными вечерними лекциями из какой-нибудь другой области естественных наук. Это может быть биология, нейронауки, геофизика, климат, технологии, и т.д. — главное, чтоб это отличалось от непосредственной темы нашей школы. Условия для лекторов на школе такие: надо прибыть в Иркутск самостоятельно, а дальше все проживание-питание-транспорт организаторы берут на себя. Школа эта международная, на ней будет несколько иностранцев, как лекторов, так и студентов — поэтому лекции нужны на английском. Основной контингент — студенты 3-4-5 курса и аспиранты, всего человек 50-70. На школе кроме непосредственно научной программы — и, надеемся, ваших вечерних лекций! — будут вечерние сеансы телескопных наблюдений силами Иркутского планетария, туристическая вылазка на скалу Скрипер, ну и просто дружная и душевная атмосфера. Мы уже спрашивали нескольких знакомых лекторов, но, к сожалению, у всех на эти даты оказались запланированы другие мероприятия. Поэтому сейчас мы расширяем поиски лектора. Если вам подходит это предложение, пишите мне на igor.ivanov.physics at gmail.com. Также внимание студентам-физикам! В этом году у нас очень представительная научная программа школы. Будут и теоретики, и экспериментаторы, в том числе лекции от коллабораций ATLAS, CMS, и гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Теоретики будут рассказывать, среди прочего, про знаменитый сейчас двухфотонный всплеск при 750 ГэВ и про физику черных дыр. Регистрируйтесь и приезжайте, будет интересно! | ||

| Monday, May 9th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 10:51 pm | 23andme Жена, в качестве подарочка ко Дню рождения, заказала себе генетический анализ от компании 23andme. Пришел пакет с пробиркой и инструкциями, она посидела, полчаса поплевала в пробирку столько, сколько попросили, запечатала, и отправила обратно. Долго ли, коротко ль, — не прошло и месяца, как анализ был готов. «Век грядущий, век двадцать второй успокоит вас, сударыня», — сказало ей 23andme. Шутко. В общем, результат анализа состоит из двух частей. Во-первых, это raw data по генотипам: какие снипы, на каких позициях, с каким геном связаны, и так по каждой хромосоме. Всего около миллиона снипов. Все сделано в удобном собственном браузере. Для тех, кто в танке и кому больше ничего не нужно, даются прямые ссылки на Google Scholar и другие сервисы по данному гену и данному снипу. А для обычных людей, по идее, должны были бы выдаваться медицинские отчеты, где по результатам генотипирования даются оценки предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Засада в том, что в 2013 году американский регулятор FDA после ряда предупреждений запретил компании выдавать клиентам медицинскую информацию, по сути, об их собственном здоровье. После некоторых разбирательств FDA частично снял запрет, но для клиентов из большинстве стран медицинская информация по-прежнему недоступна. Список стран-счастливчиков короткий: Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, и Канада. Клиенты из всех остальных стран должны регистрироваться через общий международный сайт и медицинские отчеты не получают. Впрочем, существуют сторонние компании, которым можно отослать базу данных снипов, и они выдадут такие отчеты. Этим мы пока не занимались. Для справки: в РФ компания свои пакеты вообще не высылает, поскольку в РФ «правовой статус трансграничных отправлений, содержащих биологические образцы человека, недостаточно ясен». Вторая часть анализа — это данные по генетическому родству. Гаплогруппы, митохондриальная и Y-хромосомная (только вот ее у жены не обнаружилось!), степень ДНК-родства с разными народностями, доля неандертальской ДНК, и, наконец, прямые ссылки на ближайших родственников среди клиентов 23andme. У жены обнаружилось 13% родства с финнами — и, как следствие, куча финских родственников в районе 4-5 колена; просто у нее оттуда одна прабабушка, т.е. 1/8 генов. С большинством ДНК-родственников степень совпадения снипов была в районе 0,3% и меньше, но с одним человеком оказалась выше 1%. Ему мы уже написали :) А вообще жена очень хочет этот же анализ сделать своей бабушке, ей сейчас уже 103 года. Только не так-то просто это все организовать. Ну и наконец, вся эта информация идет на пользу науке. При регистрации вы не только плюете в пробирку, но и отвечаете на кучу вопросов о здоровье, склонностях, особенностях организма и поведения и т.п. Всё это делается с прицелом на то, что достаточно большая выборка поможет найти новые ассоциации тех или иных снипов с особенностями организма. Мы обеими руками за то, чтобы помогать науке выяснять как можно больше о человеке, так что жена честно сидела и отвечала на все многочисленные анкеты (они, впрочем, были необязательные). | ||

| Friday, April 29th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 2:30 pm | Подробности про двухфотонный пик Для тех, кто пока не обращал особого внимания: тут у нас в физике элементарных частиц всё яснее проступают намёки на нечто, что может стать крупнейшим открытием в ФЭЧ за последние десятилетия — либо самым сильным разочарованием. Это двухфотонный пик при 750 ГэВ, который вроде как проступает в данных ATLAS и CMS, причем Run 1 и Run 2, и на который сейчас накинулись тысячи теоретиков. И поддерживает ажиотаж близость развязки. Уже этим летом, ситуация должна проясниться, по крайней мере в том смысле, реальное ли это отклонение или всего лишь флуктуация или прокол алгоритмов обработки данных. Вопрос о том, на какую именно теорию Новой физики указывает эта частица, остается полностью открытым. Вот эта картинка показывает нынешнее состояние сообщества в нашей области. Коллайдер скоро начнет набор данных, к лету накопится как минимум сравнимая с 2015 годом статистика, и ее обработка сильно повлияет на выводы и формулировки. Официальный апдейт будет в августе, на конференции ICHEP 2016, но наверняка слухи поползут где-то в июле. Как всё в конечном итоге обернется, пока неясно. Но как минимум можно сказать, что сами физики воспринимают этот сигнал очень и очень серьезно. Для тех, кто хочет погрузиться в эту тему, очень пока туманную, но исключительно горячую, я написал две больших материала на Элементах:

| ||

| Monday, March 7th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 1:45 am | Только, пожалуйста, попроще! Когда рассказываешь какую-то тему неспециалистам, то часто просят: только, пожалуйста, рассказывайте попроще! Это может быть лекция для школьников, — и тогда так просят учителя, которые очень беспокоятся, что дети ничего не поймут, — или обзорный семинар про тот же коллайдер для физиков, но из других областей. И хоть люди понимают, что, раз я вызвался рассказывать неспециалистам, я постараюсь адаптировать для них, но всё равно часто не могут удержаться и просят. Ну и, признаться, я сам, когда организую семинар и зову кого-то рассказать о теме, совсем далекой от интересов группы, тоже иногда не могу удержаться от такой же просьбы. Это, конечно, вполне понятно и естественно. Забавно здесь то, что часто, когда люди просят упростить, они не ставят никакого ограничения снизу. Даже когда уверяешь, что вначале будет очень просто, они все равно заранее опасаются, что я с места в карьер сразу начну говорить заумные вещи, и никто ничего не поймет. У меня тут был поразительный пример. Я на одном фестивале науки вел занятие со школьниками, мы с ними решали и обсуждали задачки. В перерыве подошла заведующая центром и сказала, что ей надо будет отчитаться о мероприятии в виде пресс-релиза, который будет отослан куда-то наверх. И она просила меня максимально просто сформулировать, что же мы там изучали. Только очень просто, чем проще — тем лучше, ведь она совсем не ученый. Меня это развеселило, и я ей говорю: дык я же не научную лекцию читаю! Мы тут занимаемся со школьниками. С детьми. Куда же проще! — Ой, я ничего не понимаю в вашей науке, вы мне простыми словами скажите, я так и напишу. По-моему, это тот типичный случай, когда взрослый человек уже реально боится даже начинать слушать и понимать. Это какой-то ментальный блок. Если приехал ученый и что-то объясняет детям, это неизбежно будет страшно сложно, и даже пытаться понимать это бессмысленно. Надо просто переписать, что он скажет и все. Закончилось это тем, что я по окончании мероприятия сам написал пресс-релиз про себя самого. Я, конечно, много текстов писал, но в таком жанре мне раньше работать не приходилось. :) Возвращаясь к ученым, которые просят семинары попроще, — надо сказать, что отчасти эти опасения оправданы. Существуют докладчики, которые действительно не чувствуют, как рассказывать понятно и что именно значит «попроще» для данной аудитории. В этом случае семинар представляет собой упругое отражение информации от слушателей — она отскакивает, не породив никакого отклика. К счастью, такие семинары происходят нечасто, но когда они случаются, они оставляют долгоживущее впечатление. Самый яркий пример, который я видел, это когда один аспирант-теорфизик в целях обкатки своего доклада рассказывал тему своего диссера группе экспериментаторов. Уже само название их, конечно, вгоняло в уныние, там были tensor networks и matrix product states. Поэтому товарища слёзно попросили сделать доклад максимально простым, для экспериментаторов. Он сказал, что да, будет понятно, он всё максимально упростил. ОК, поехали. Титульный слайд, оглавление, и вот введение, первый слайд, первая же строчка: «Пусть H — гильбертово пространство...». Всё, приплыли, через несколько секунд взгляд практически у всех экспериментаторов окуклился. Потерять аудиторию за считанные секунды — это мастерство. | ||

| Wednesday, March 2nd, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 1:26 am | Научная работа и популяризация

Я пишу научно-популярные новости с 1999 года. Вот моя самая первая новость (кодировку вам, вероятно, придется переставить руками на KOI8-R, этот сайт — динозавр Рунета). Это были веселые времена. Я тогда только попал в Германию в аспирантуру, компы у нас были не русифицированные и работали не под виндами и даже не под линуксом, а под AIX. Поэтому я первые свои новости писал ручкой на бумаге, затем вбивал все латиницей, отсылал руководителю «Научной лаборатории школьников» в Новосибирске, а он уже автоматически переводил в кириллицу и выкладывал на сайт. С тех пор я писал разные материалы, длинные и короткие, сложные и попроще, на разных площадках и с разными темпами. За всё время у меня набежало больше тысячи материалов, и несколько сотен из них — большие новости, не на 3-4 абзаца, а как минимум на пару экранов. Потом я еще с подачи «Династии» начал участвовать в оффлайн мероприятиях, но основной мой жанр — это онлайн новости. В общем, популяризация шла у меня параллельно с наукой всю мою научную жизнь, и даже когда я на прерывался на год, она снова меня нагоняла — просто потому, что у меня внутри есть неистребимый популяризаторский зуд. И вот теперь несколько вещей насчет того, как моя популяризаторская активность уживалась с научной работой. * * * 1. Да, популяризация отнимает время, в том числе и рабочее. И в моем случае — много времени. Для общего представления скажу, что на написание одной моей типичной новости для Элементов я трачу два полноценных вечера, т.е. это 5-10 часов работы. Грубо говоря, один вечер — это прочитать исходную статью и несколько других по этой теме и сформулировать в голове образ новости, второй вечер — это написать текст. Иногда приходится тратить и дневное рабочее время на популяризацию. Возможно, у меня гипертрофированная ответственность за написанное мною, и получаются у меня длиннотексты, а не классические новости, но писать поверхностно я уже не решаюсь. Несколько лет назад новости у меня были куда короче, писал я их оперативнее, но и тогда они отнимали много времени. Сейчас я считаю даже, неоправданно много. Для моей научной квалификации — и, видимо, как следствие, для моих перспектив на получение постоянной позиции — было бы куда лучше, если бы я в то аспирантское и ранее постдоковское время усиленно засел бы за более глубокое изучение своей собственной области, а не распылялся по разным темами. Так что в этом отношении, да, популяризация вступает в прямой конфликт с научной работой, отбирая и время, и силы. По этой причине я сейчас стараюсь минимизировать время на популяризацию. Может быть когда-нибудь потом у меня поменяются приоритеты и популяризация станет главнее, но пока что она на втором плане, а главный приоритет — наука. * * * А во-вторых, когда я сам изучаю что-то новое и интересное, мне страшно хочется рассказывать про это другим. Не просто пересказывать чужой текст, а объяснять его вместе с сопровождающим контекстом, вместе с теми связями, которые выстроились в моей голове, когда я сам это читал. Ну и еще важно то, что мне нравится видеть, как человек перенял это понимание, как он сам удивился и заинтересовался. Вот это желание рассказывать, преподавать, оно у меня тоже с детства, с самых первых классов школы. * * * Во-первых, у меня нет типичного для многих ученых внутреннего барьера, этакого страха изучить новую тему. Я уже привык погружаться в новое, поднимать обзоры, читать статьи по ссылкам и т.п. Пусть это погружение поверхностное, не исследовательского уровня, но главное, что нет препятствия начать изучать. И это резко контрастирует с тем, что я вижу у многих других физиков, которые всю свою научную жизнь крутятся вокруг одной узкой темы и просто не чувствуют в себе силы уйти вбок. Во-вторых, у меня есть статьи по разным темам, а не только по основному направлению. Скажем, закрученные частицы я считаю своим научным хобби, однако у меня есть несколько статей по ним, включая PRL. Так вот, на эту тему я вышел тоже потому, что я регулярно проглядываю статьи по самым разным физическим темам. Свою основную тему я тоже иногда умудряюсь связать с другими направлениями физики. Скажем, у меня есть статья в PRE про модель Гинзбурга-Ландау с двумя комплексными параметрами порядка (годится, например, для двухзонных сверхпроводников) — это я просто перенес свои результаты из двухдублетной хиггсовской модели сюда. А в другой работе я использовал методы квантовой информации для тех же многохиггсовских моделей. В-третьих, популяризация сформировала у меня очень широкий физический кругозор. Опыт показывает, что я могу придти практически на любой физический семинар не по своей теме и, если он не слишком перегружен технически, способен задавать осмысленные вопросы, вплоть до того, что я подсказываю докладчику, а на какие еще явления стоит обратить внимание и он соглашается с этим. Непосредственный научно-административный эффект от этого в том, что на новом месте я быстро вписываюсь научный коллектив и зарабатываю научный авторитет. Скажем, я в Португалии, как приехал, организовал еженедельный неформальный семинар, где люди из разных групп делают краткие доклады о своей теме и отвечают на вопросы. Такие попытки были и раньше, но те семинары прекратились, поскольку интересы отдельных групп слишком далеки друг от друга. А тут вдруг оказалось, что я могу задавать вопросы и поддерживать живой разговор по любой из тем — и семинары становятся живее и понятнее. Люди чувствуют, что на них есть смысл придти послушать, потому что тема будет в какой-то мере понятной даже тем, кто с ней совсем не знаком. Наконец, опыт популяризации помогает мне объяснять какую-то научную тему, начиная с азов. Например, при подготовке к докладу я внутренне отматываю к самому началу, к моменту «инициации знакомства с темой», и нахожу первые слова и фразы, которые должны быть понятны совсем незнакомому с ней человеку. Опять же, это контрастирует с некоторыми коллегами, которые сразу стартуют с ненулевого уровня, так что часть слушателей у них отпадает с первых же секунд. * * * Еще есть такой момент, по крайней мере в Европе. В грантовых заявках часто бывает пункт, связанный с широким распространением полученных результатов. Иногда даже прямым текстом просят, чтобы заявка содержала элементы популяризации, и если она не включает, рецензенты на это пеняют. В этом смысле, мой опыт и наработанные материалы — это пусть маленький, но плюс. | ||

| Tuesday, February 23rd, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 11:46 am | Вопросы-ответы на sprosi.dirty.ru Меня пригласили поучаствовать в «народном интервью» в коммюнити sprosi.dirty.ru. Так что в ближайший четверг вечером я там буду отвечать на разные вопросы за жизнь и на околонаучные темы. Если вы уже несколько лет хотели о чем-то меня спросить, но не было повода, то вот он, ваш шанс :) Вот прямая ссылка на тему. | ||

| Sunday, February 21st, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

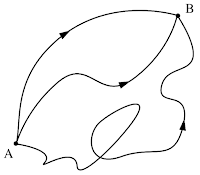

| 6:46 pm | Растягивают ли гравитационные волны свет?

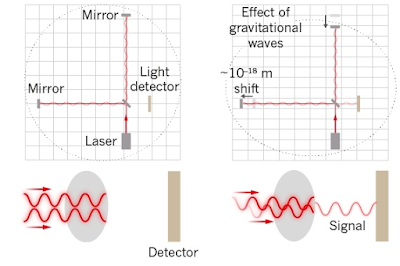

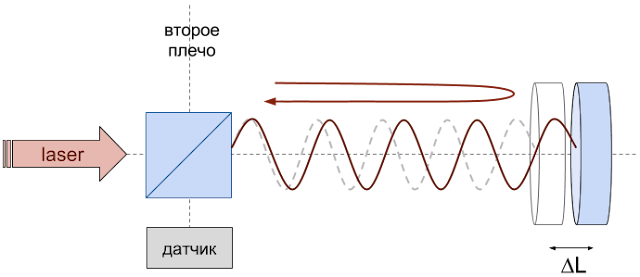

Если гравитационная волна растягивает-сжимает пространство, то она также должна растягивать-сжимать и длину волны света. Получается, как расстояние между зеркалами, так и сама «измерительная линейка» изменяются пропорционально друг другу. Каким же образом интерферометр умудряется детектировать гравитационную волну?Кип Торн, с его полувековым опытом объяснения гравитационных волн и принципа их детектирования для самых разных аудиторий, говорит, что это вообще самый часто задаваемый вопрос на эту тему. В англоязычной литературе есть несколько публикаций, расписывающих ответ на этот «парадокс» на разном уровне, но на русском языке я что-то ничего не встретил. Поэтому я привожу пояснение здесь на максимально простом уровне, в общем-то пересказывая вот эту статью. * * *1. Для начала — один технический, но важный момент. Многие знают, что гравитация может влиять на темп хода времени (см. фильм «Интерстеллар») и, как следствие, на скорость света, измеряемую по часам постороннего наблюдателя (эффект Шапиро). Поэтому может возникнуть подозрение, что гравитационная волна растягивает не только пространство, но и время, и вообще делает прочие нехорошие вещи.К счастью, это не так. В поле гравитационной волны время течет как обычно и свет движется с неизменной скоростью. Так получается потому, что поле гравитационной волны допускает широкую свободу математического описания. Мы можем выбирать разные математические выражения для описания волны, но все они отвечают одной и той же физической ситуации. Это калибровочная симметрия, которую обычно рассказывают на примере электродинамики, но которая есть и для гравитации. Так вот, удобнее всего выбирать такое описание (т.е. такую калибровку), при котором никаких изменений ни со скоростью света, ни с течением времени не происходит. Все рассуждения и вычисления подразумевают обычно этот выбор. * * *2. Следующий шаг. Рассмотрим одно плечо интерферометра в какой-то момент до прихода волны. Пусть сквозь него прошла гравитационная волна. Только вместо настоящей волны, т.е. колебания метрики туда-сюда, мы возьмем максимально упрощенный случай: «гравитационную ступеньку», т.е. мгновенное изменение метрики, которое растягивает (тоже мгновенно) наше плечо на длину ΔL.

Но только фишка в том, что световая волна — это не неподвижный стержень, с которым мы якобы сверяем длины. Интерферометр сверяет не длины, а фазы волн, прошедших по двум плечам. Интерферометру важно, сколько времени потребуется каждому гребню световых колебаний, чтобы дойти до зеркала и вернуться обратно. Поэтому да, сразу после прихода гравитационной ступеньки сигнал в интерферометре еще нулевой. Но затем растянувшийся свет летит дальше со своей неизменной скоростью, отражается и возвращается, но только пройти ему теперь нужно чуть большую дистанцию, чем в перпендикулярном плече. Поэтому за время прохода туда-обратно τ=2L/c сдвиг фаз в интерферометре вырастет с нуля до некоторого значения. А после этого все будет еще проще. Новый свет, попадающий в интерферометр после гравитационной ступеньки, будет иметь ту же длину волны, что и раньше. Этот свет уже нерастянутый. Так получается потому, что свет нам выдает лазер, и он его выдает на неизменной частоте светового колебания. Этот новый, нерастянутый свет идет по более длинному пути и, разумеется, тратит на это больше времени, чем свет в соседнем плече.

* * *3. Теперь вернемся к более реалистичной гравитационной волне. Там плавное растяжение-сжатие пространства происходит одновременно с движением света. Но только времена этих двух процессов сильно разные: время прохода туда-сюда τ=2L/c (т.е. 30 мкс) намного меньше периода гравитационной волны T (несколько мс).Рассмотрим какой-то момент в процессе колебания, когда расстояние между зеркалами уже подросло и продолжает расти дальше. «Свеженькая» световая волна, влетевшая в интерферометр, еще имеет первоначальную длину волны. За то время, пока она слетает туда-сюда, длина волны чуть-чуть подрастет, но этот относительный рост будет слабее относительного удлинения плеча интерферометра — ведь это плечо удлинялось в течение долгого времени, порядка четверти периода грав.волны. Поэтому удлинением световой волны в работающем интерферометре можно пренебречь с точностью до малого параметра τ/T. * * *4. Для тех, кто хочет почитать подробнее, а также увидеть некоторые вычисления, вот список ссылок.

| ||

| Friday, February 12th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

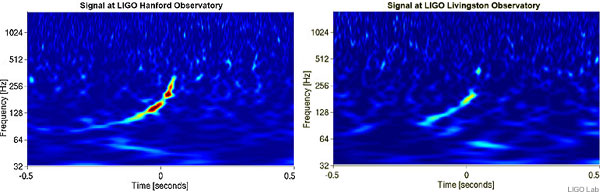

| 9:23 am | Гравитационные волны

| ||

| Saturday, February 6th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 12:38 am | Соцсети как эмулятор детектора гравитационных волн Уже третий раз за последние пару месяцев по сети гуляют слухи про то, что детектор гравитационных волн LIGO, зарегистрировал-таки всплеск долгожданных гравитационных волн, пришедших к нам от слияния двух черных дыр в далекой-далекой галактике. И честно говоря, каждый раз эти слухи выглядят как неуклюжая шутка напополам с достаточно некрасивыми поведением. Сначала известный физик (но сейчас в основном популяризатор) Лоренс Краусс в своем твиттере запостил первый слух в сентябре того года, а потом второй слух уже недавно, 11 января. В обоих случаях это звучало очень странно: у него никаких данных нет, ни с кем из коллаборации он не разговаривал, но вот есть у него слухи откуда-то и всё. Если в первый раз на эту тему пожужжала в основном блогосфера (впрочем, вот заметка в Nature), то в январе честно отписались СМИ и околонаучные издания, включая Nature и Science (у Science, кстати, есть подборка материалов на эту тему). Представителей LIGO, разумеется, спрашивали, но они отвечали сквозь зубы: мы обрабатываем данные и у нас в данный момент нет каких результатов. И это вовсе не отмазка для публики. Первый научный сеанс обновленной версии LIGO стартовал 18 сентября (а первый слух Краусса, напомню, был уже 25 сентября) и завершился 12 января (через день после второго слуха от Краусса). Да, внутри самой коллаборации есть люди, которые получают оповещения с детектора на свой мобильник. Но, во-первых, тщательная обработка результатов требует времени, а во-вторых, совершенно невероятно, чтобы эти люди во вред самой коллаборации начали распространять слухи. Но самое главное тут вот в чем. Сама коллаборация LIGO для проверки бдительности процедуры анализа искусственно внедряет в поток данных компьютерно-сгенерированный всплеск, blind injection. И из всей группы только три человека(!) имеют доступ к системе, которая делает это в какой-то произвольный момент. Вся группа, а это почти тысяча человек, про это не знает, — и только потом, когда уже завершается анализ, наконец-то открываются карты (в физике элементарных частиц есть похожий прием, слепой анализ).

Так вот, возвращаясь к нынешнему сеансу. Сейчас пошел третий слух, который, как утверждается, запустил своим емайлом Cliff Burgess. Он теоретик, он тоже напрямую не связан с LIGO и не имеет доступа к данным. Обстоятельства аналогичные и даже более детальные: типа, кто-то подглядел в готовую статью и увидел там и сигнал в пять сигм, и даже оценки масс черных дыр. Буржесс, по его словам, разослал емайл с этими деталями всем сотрудникам департамента, чтобы они, так сказать, были в курсе. А Краусс тут же это подхватывает и сообщает, что пресс-конференция коллаборации состоится 11 февраля, т.е. уже на днях. Всё это выглядит, повторюсь, очень странно. Любой физик в здравом уме понимает, что так делать нельзя. Если это реальный сигнал, то право объявить об открытии — за коллаборацией, которая его сделала. Открыто от своего имени вбрасывать украденную информацию — это нарушение научной этики. Но это также может быть просто результатом недопонимания — и тогда коллаборация во время обнародования данных будет вынуждена, фактически, оправдываться. И тот, и другой вариант не красит сплетника и не делает доброе дело группе. Я не знаю, что там в реальности узнали Краусс и Буржес и что ими движет. Но мне лично симпатична такая гипотеза: их поведение в соцсетях само по себе эмулирует детектор гравитационных волн. Смотрите, они вбрасывают свой blind injection — и следят, как общество это переварит, к какому придет выводу. И ведь до поры до времени никто ничего не знает, правда это или нет, — это вскроется только в момент официального объявления. Но реакцию общества можно проверить и так. Хотелось бы, конечно, чтобы этот слух оказался правдой. В конце концов, я недавно с двумя коллегами поспорил на одну пиццу (с каждого), что гравволны откроют в ближайшие пять лет :) Но конечно это будет здорово и само по себе, не только из-за пиццы. Но правда это или нет, вброс слухов — дело некрасивое, поскольку искажает представление о том, как вообще физики получают данные и чем руководствуются. Ну и конечно, помня недавнюю историю про двухфотонный всплеск при 750 ГэВ на коллайдере и шквал теоретических работ, нетрудно догадаться, что прямо сейчас множество групп лихорадочно готовит статьи для публикации. И как только LIGO объявит, что сигнал реален, — на следующий же день gr-qc будет завален этими статьями. | ||

| Thursday, February 4th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 9:58 pm | За верность сертификатам Позвольте, я тут сейчас немножко цинично выступлю, ибо не могу промолчать. Вот сейчас среди научных популяризаторов шум да гам — скоро вручается премия За верность науке. Многие высказывают свое недоумение оргвопросами, списками лауреатов, и прочими вещами. Другие гордятся тем, что их включили в шорт-лист. При этом считается аксиомой, что это очень престижная премия, что каждый популяризатор в здравом уме должен стремиться ее получить, а если не стремится, то сам себе злобный буратино. А теперь давайте начистоту: что вообще вам даст эта премия? Окей, есть чисто психологические вещи, маленький праздник для своего тщеславия, оно есть у всех. Есть многочисленные плюсы для раскрутки проекта: широкая известность, которая конвертируется в посетителей сайтов, в тиражи книг, в приглашения куда-то, и может даже в прямую финансовую поддержку. Это тоже понятно, но это рабочие моменты. Но неужели эта премия — это повод для гордости? Знак Качества? Вы что, без премии не верили, что делаете востребованное и полезное дело, а с премией — поверили? Вы что, автоматически перешли в категорию «заслуженных научных журналистов» (прости господи, название-то какое!), а до этого были недостаточно заслуженными? Вы серьезно считаете, что присужденное некоторой организацией звания что-то меняет? Я, разумеется, понимаю, что у каждого свои критерии и свои цели и не собираюсь указывать другим, как им поступать. Поэтому я, собственно, все сформулировал в виде вопросов. Зато про себя я могу сказать вот что. Да, в оргкомитете и экспертном совете есть отдельные люди, деятельность которых я знаю и уважаю, как правило, деятельность научную или организаторскую. Но если брать коллектив в целом, то я лично совершенно не чувствую за ним морального права присуждать эту премию, тем более с таким пафосным названием и в такой пафосной обстановке. Если говорить чисто гипотетически: премию «Просветитель» от Зимина и Династии я счел бы за честь получить, потому что я знаю, что они делали. Эту — нет. И отдельно уточню: это моя личная позиция, с позицией «Элементов» нет никакой связи. Мне так кажется, что любовь к конкурсам, званиям, премиям без достаточных на то оснований — это из той же серии, что и широко распространенная любовь к «сертификатам». Человек прошел курс повышения квалификации, или прослушал курс лекций, или поучаствовал в каком-то мероприятии, — и ему дают заветный сертификат. Он теперь чувствует, что он продвинутый психолог, продвинутый учитель, продвинутый популяризатор, — ведь у него есть официальный сертификат в рамочке! И увы, это может никак не коррелировать с его реальным продвижением в своей области. (Да, я знаю, что бывают программистские сертификаты с серьезными экзаменами и т.п., но тут речь не про них.) Квалификация и ценность вашего просветительского дела определяется самим этим делом, тем, насколько качественно вы его выполняете. А вовсе не премиями и сертификатами. А качество определяется достаточно объективными критериями — тем, как об этом отзываются сами ученые-специалисты, чьи исследования вы адаптируете для публики, и как оно меняет мировосприятие этой самой публики. Конечно, эту информацию трудно полностью собрать, но какая-то часть вам известна по откликам, посетителям, обсуждениям. Вот это качество, которое вы сможете определить сами, — это и есть предмет гордости. | ||

| Wednesday, February 3rd, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

| 12:44 am | «Над чем вы сейчас работаете?» Наверно, человеку со стороны может показаться, что работа ученого последовательная и упорядоченная. Типа, вот сейчас работаешь над одной конкретной Задачей и не распыляешься на другое. Приходишь на работу, делаешь ее, делаешь, — и так несколько недель. Сделал, молодец, написал статью, послал в журнал — и тогда можешь переходить к новой задаче. В реальности работа бывает очень непохожа на такую «плановую экономику». Типичное состояние у физика-теоретика — это когда у него в голове квасится в разной степени готовности от нескольких до нескольких десятков научных вопросов одновременно. И эти вопросы могут быть разной степени глубины, важности, сложности, срочности. И сам человек может относиться к ним по-разному, он в разной мере готов их решать. Бывают вопросы действительно срочные. Скажем, только что появились новые данные и хочется побыстрее написать статью с конкретной мыслью, которая сама по себе простая, надо только ее оформить. Или просто соавтору уже пять раз обещал, надо совесть иметь. Другие — из серии, когда в принципе всё понятно, но вычисления громоздкие, надо сесть и потратить неделю-две на то, чтобы разложить всё по полочкам. Это, как правило, ответвления от какой-то прошлой работы; их было бы тоже интересно сделать, но никакой срочности тут нет. Третьи — сложные технически, и у них для тебя высокий порог вхождения. Они потребуют существенного времени, чтобы прочитать кучу других статей, взять учебник и вспомнить то, что когда-то проходил и забыл. Причем без 100%-ой гарантии, что в тему удастся войти так, чтоб реально взяться за задачу. Либо можно найти коллегу, который как раз в этом варится, у которого порог вхождения низкий, и вместе что-то сделать меньшими усилиями. Четвертые — это полу-спекулятивные идеи «на закуску»: а не попробовать ли сделать вот так? и может применить вот это для совсем иной задачи? Тут ты выходишь за пределы своей непосредственной компетентности и даже не знаешь, точно ли эти вопросы интересны или же специалист эти фантазии легко опровергнет. Здесь порог вхождения тоже высокий, поскольку надо фактически изучить новую для себя область. Однако очень хочется подумать на эту тему. Поэтому она таким фоном висит в голове, и время от времени ты к ней возвращаешься, обращая внимание на какие-то посторонние публикации. В идеале хочется увлечь этим вопросом специалиста из той области, но это обычно сделать трудно. Отношение к задачам и готовность тратить на них свои силы тоже могут сильно различаться. Некоторые вопросы вполне по силам; ты записываешь их в свой список умеренно срочных задач, и когда освобождается время и появляется стимул, садишься за них. Другие кажутся очень сложными или просто рутинно-трудоемкими. Ты либо не готов прямо сейчас тратить на это времени, либо мог бы, но ищешь варианты помощи в преодолении порога. Это может быть, например, сотрудничество с кем-то, или необходимость прочитать лекции, или же ты себя стараешься убедить, что научный результат будет огого какой интересный, поэтому берись и делай! Ну и есть, конечно, вопросы, которые ты, в принципе, хотел бы увидеть решенными, но они кажутся настолько не первостепенной важности, что ты не готов на них тратить время — даже если оно освободится. В идеале, хотелось бы, чтобы эту задачу взял аспирант, сделал ее в сжатые сроки, а ты бы просто пообсуждал с ним ход решения и полюбовался бы результатом. В общем, такой список в постоянно изменяющемся виде сидит в голове постоянно. Ты читаешь статьи из сегодняшнего архива епринтов, — и список пополняется новым вопросом. Ты делаешь какую-то конкретную задачу, а потом вдруг понимаешь, что вот этот пункт в списке надо вычеркнуть, потому что, как выясняется, там точно получится фигня. Ты едешь на конференцию, слушаешь доклады, обсуждаешь, — и список обновляется в нескольких пунктах. * * *И тут вот есть такой чисто человеческий нюанс. Ученые тоже люди. Далеко не все они строго упорядочены, далеко не у всех из них есть энергия даже для того, чтобы четко отранжировать эти вопросы по важности и строго придерживаться рейтинга. Иногда ты умом чувствуешь, что хорошо бы сделать вот это, но не хватает энергии сесть и заняться темой. Поэтому ученые часто, осознанно или нет, ищут возможность пнуть себя, простимулировать себя чем-то внешним. Всякие обсуждения с коллегами и полу-насильные сотрудничества — из этой серии. Теоретики часто объединяются в группы для того, чтобы пинать себя и друг друга сделать какую-то задачу, которую в одиночку они просто отложат на потом. Такая коллаборация не всегда срабатывается. За ученым обычно тянется целый шлейф таких начатых работ, которые где-то на середине завязли и никто их никуда не двигает. Бывает даже, что соавторы раз в год при встрече напоминают друг другу за рюмкой коньяка, что да, надо бы завершить ту работу, — но что-то как-то не получается. И надо понимать, что не стоит слишком сильно напрягаться по этому поводу. Это нормальная сторона самостоятельной научной жизни. Когда ты аспирант, у тебя одна основная тема плюс несколько мелких вопросов для самообразования. Но главное, что обычно ты просто следуешь за шефом — что он сказал попробовать сделать, то и делаешь. Но когда начинается самостоятельная научная жизнь, ты должен научиться сам для себя составлять этот список и научиться жить с ним.

Что-то при этом так никогда и не удастся сделать. О чем-то ты жалеешь, что потратил на него неоправданно много сил. А иногда приходит банальное разочарование собой и опускаются руки. Но это всё — часть самостоятельной научной работы, и через это проходят все. За исключением, возможно, гениев-энерджайзеров, у которых внутри ядерная батарейка и которые способны делать много, быстро, и эффективно. Впрочем, может быть, они тоже такие, только не показывают :) | ||

| Wednesday, January 27th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

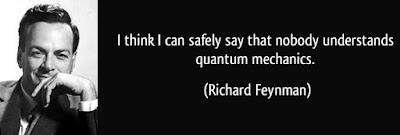

| 11:51 pm | Лестница понимания, ступеньки 4 и 5 В завершение темы про разные смыслы слова «понимать» в применении к какой-то технически сложной вещи. Я уже писал, что я для себя представляю эти разные смыслы в виде некой лестницы. В прошлых двух постах я описал первые три ступеньки:

Чуть подробнее. Ступенька 3, напомню, ограничивалась тем, что вы поняли объяснение, вы способны повторить вычисление, проследить всю нить аргументации вперед-назад. Но вы столь свободно перемещаетесь по цепочке аргументов лишь потому, что вам это все уже рассказали. Вам бульдозером расчистили дорогу, обвели вокруг потенциальных ловушек, аккуратно расписали технически сложные моменты. Вы можете себе задать вопросы из серии «а почему именно так, а не этак», «а что будет, если я поменяю исходные предположения», «а как это соотносится с таким-то общим утверждением» — и вы почувствуете, что уткнулись в препятствие. Вы это понимание восприняли в готовом виде, а потому только этим оно и ограничивается. Ступенька 4 — это когда вы способны самостоятельно добывать понимание. Вы можете пройти дальше, чем вам рассказали, вы задаете себе вопросы и, преодолевая технические трудности, приходите к ответам. Вы не просто видите каждый шаг в цепочке аргументов, но и понимаете, что случится, если его видоизменить; вы можете нащупать пределы применимости этой цепочки. В каком-то смысле ваше понимание утверждения становится не одномерным, как это было на ступеньке 3, а многомерным. Вы чувствуете взаимосвязь большого числа отдельных фактов в окрестности исходного утверждения. С преподавательской точки зрения, ступенька 4 отличается от предыдущих, во-первых, тем, что вы можете самостоятельно придумывать интересные задачи по этому кругу вопросов, а во-вторых, что вы можете со знанием дела отвечать на заковыристые вопросы слушателей, выходящие за рамки того, что вы рассказывали. Ступенька 4 — это, в общем-то, рутинный уровень научного исследования. Я повторюсь, что сам по себе научный вопрос может быть разного уровня сложности, я говорю не про него, а про то, в каком смысле человек его понимает. Так вот, большинство ученых понимает непосредственно свою рабочую тему вот таким образом (или даже и того ниже). Ступенька 5 — это нечто совсем иное. Это неожиданный скачок понимания, который никак не провоцируется непрерывным поступательным исследованием в окрестности вопроса. Вы можете быть очень подкованным технически и, исследовав свою задачу вдоль и поперек, обнаружить какие-то закономерности и даже как-то их проклассифицировать. Но вы не будете чувствовать, откуда эти закономерности берутся. Внутри своей конкретной задачи вы не видите ничего, что могло бы это объяснить. Вы видите, что по всем расчетам получается вот так, но не понимаете, почему именно так, а не иначе. Понимание на уровне пятой ступеньки — это когда вы, используя либо профессиональную интуицию, либо целенаправленно выйдя далеко за пределы своей задачи, вдруг находите нетривиальную связь с каким-то другим, на первый взгляд посторонним, утверждением. Повторюсь: изнутри задачи эту связь не видно. Для того, чтобы ее установить, надо обладать глубокими знаниям в самых разных задачах, надо иметь опыт или по крайней мере знакомство с такими связями, и надо иметь в голове некоторый «голосок», который иногда задает очень неожиданные вопросы или предлагает попробовать что-то новое, из другой области. Опыт показывает, что даже знакомство с примерами таких связей доставляет большое удовольствие. А когда удается что-то такое придумать самостоятельно — удовольствие становится особенно острым. А если вдобавок такое прозрение случается в той области, где топтались толпы народу, но никто так и не вышел за пределы чисто технического, равномерного блуждания вокруг проблемы, — то вот тогда человека начинают воспринимать как гения, выдающегося ученого и т.п. Вот в качестве иллюстрации широко известный примера из теорфизики, который, по моим ощущениям, как раз вписывается в такой уровень понимания: вопрос про то, почему все электрические заряды кратны друг другу. Формально, электродинамику, классическую или же квантовую, можно сформулировать для произвольных электрических зарядов скажем, электрона и протона. Однако эксперимент показывает, что все заряды лептонов и кварков с огромной точностью кратны друг другу. Откуда берется это свойство? Крутясь внутри обычной электродинамике, на этот вопрос ответа не найдешь. Но есть возможность объяснить такое квантование заряда, если выйти за ее пределы, попробовать нечто новое. Одно такое объяснение (среди других возможных) было предложено Дираком и использует магнитный монополь. Суть в том, что электродинамику можно слегка модифицировать так, чтобы она допускала существование отдельных магнитных зарядов. И тогда сам по себе факт существования хотя бы одного такого магнитного монополя во вселенной, вкупе с квантовой механикой, заставляет электрический заряд принимать дискретные значения. Не важно, реализуется ли эта идея в нашем мире или нет, — сама по себе она дает пример неожиданного скачка понимания. В заключение, я вернусь к тому знаменитому высказыванию Фейнмана, с которой начал тему — про то, что никто по-настоящему не понимает квантовую механику. Его многие повторяют, не вполне понимая само утверждение — т.е. даже не понимая его на уровне первой ступеньки! Фейнман имеет здесь в виду (не)понимание на самой верхней ступеньке лестницы. Разумеется, физики понимают технические аспекты квантовой механики; у них есть теория, которая позволяет вычислять огромное множество явлений микромира, и эти расчета сходятся с экспериментом порой с пугающей точностью. Но, если говорить в самых общих словах, у физиков нет (общепринятого) понимания, почему квантовая механика должна реализовываться в нашем мире, почему наш мир не может без нее обойтись, почему другие гипотетические формы фундаментальных законов микромира не реализуются. Это конечно не мешает установлению понимания многочисленных частных вопросов на уровней пятой ступеньки (скажем, «случайное» вырождение спектра в кулоновском поле как следствие неожиданной скрытой симметрии). Но это все частные вопросы внутри теории. Происхождение самой квантовой механики пятой ступеньке понимания пока не поддается. Но попытки объяснения имеются. | ||

| Sunday, January 24th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

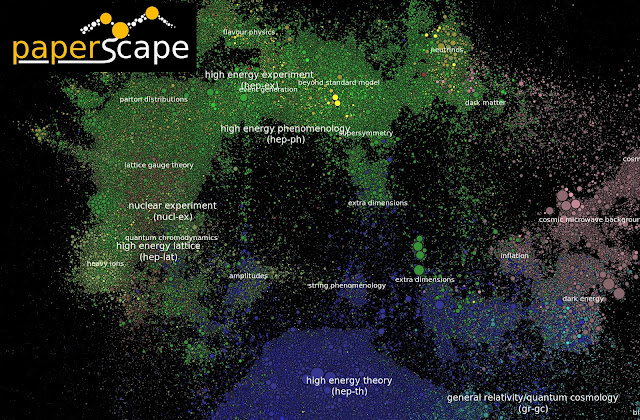

| 4:31 pm | Вселенная arxiv.org На днях открыл для себя совершенно шикарный сервис Paperscape. Это тематическая карта всех статей (а их уже больше миллиона), выложенных в архив епринтов arxiv.org: физика частиц, астрофизика, конденсированные среды, и т.д. Каждая статья — это кружочек, размер которого пропорционален цитируемости статьи, цвет показывает тот раздел архива, где она появилась. Самая крутизна в том, что кружочки размещены на карте не произвольно, а в согласии с «силовым взаимодействием» между статьями. Считается, что статья отталкивается от всех других обратно пропорционально расстоянию и притягивается к другим статьям по закону Гука через резиночки-цитирования. Если у статьи много ссылок на другие или много цитирований других статей, она притягивается сильнее и находится в гуще литературы. Если связь через цитирования слабая — статья может выталкиваться на периферию (но не обязательно, она может и застрять в гуще). Это всё, больше ничего руками не подстраивается. Дальше просто проводится моделирование силового взаимодействия между миллионом статей и ищется наиболее энергетически выгодная конфигурация, в духе методов молекулярно-динамического моделирования. Все «галактики», скопления, разреженные зоны на карте получаются отсюда сами собой. Особых подробностей этой процедуры не приводится, но похоже, что алгоритм ищет лишь локальный минимум, а для поиска еще более оптимальных конфигураций приходится перестраивать карту руками и перезапускать моделирование. Тем не менее, пусть результат и не абсолютно оптимальный, он все равно получается очень наглядным и релевантным. Вот, например, как выглядит эта карта в густой области: Два больших кружочка — это статьи ATLAS и CMS про открытие бозона Хиггса. А вот как выглядят при увеличении те области, которые на общей карте выглядят пустыми: На самом деле они тоже населены статьями, но только очень разреженно. По всем статьям можно вести поиск. К сожалению, поиск по полному имени автора не поддерживается, но можно искать с инициалами (т.е. те статьи, где подписался полным именем, а не инициалами, сюда не попадут). Первым делом, конечно, хочется посмотреть на себя любимого: Как и ожидалось, мои статьи (они выделены белым) группируются по трем темам, которыми я занимался. На каждую статью можно кликнуть и визуализировать ссылки с нее и на нее. Можно также переключиться в другой цветовой режим: там чем новее статья, тем ярче она светится. Карта обновляется ежедневно, через несколько часов после обновления архива, так что можно даже смотреть, где на карте размещаются статьи за последние несколько дней. Ну и для пущего комфорта, на сайте можно завести себе аккаунт и стоить карты публикаций по выбранным темам. | ||

| Wednesday, January 20th, 2016 | |||

| LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose. | |||

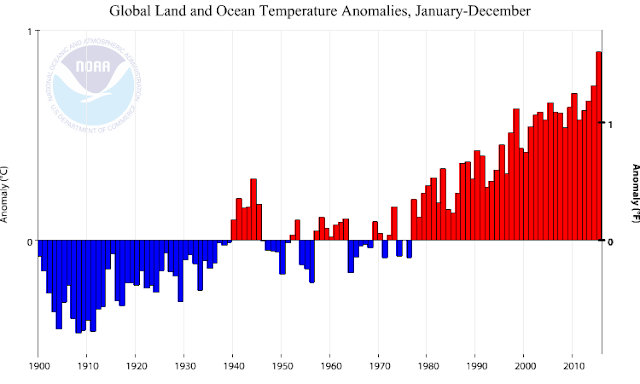

| 6:08 pm | Рекордный 2015 год

| ||

LJ.Rossia.org makes no claim to the content supplied through this journal account. Articles are retrieved via a public feed supplied by the site for this purpose.