[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, May 10th, 2012

| Time | Event |

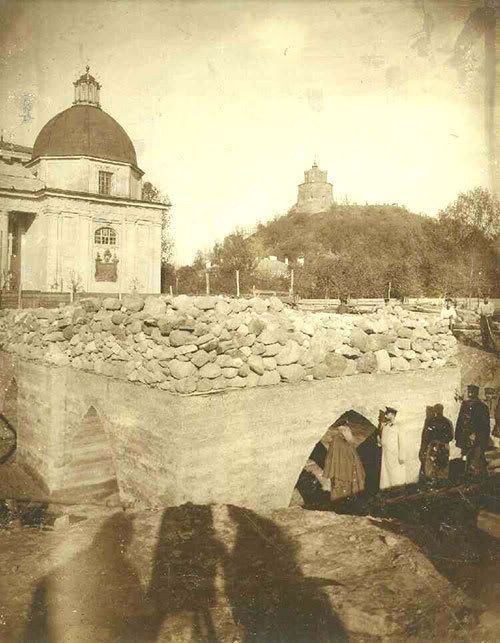

| 7:56p | газеты и памятник Екатерине II Оттого, что запустился сайт-архив эмигрантской периодики с «Иллюстрированной Россией», а между тем заказ на газету „Pozicija“ 1994 года, где Казимерас Пурас писал что-то такое сомнительное вслед за Людасом Гирой про Евгения Шкляра, и читал и смутно помню, но почему-то копии то ли не сделал, то ли не сохранил, вернулся мне грешному с пометой, мол, недоступна, подумалось, что, пожалуй, самое дырявое место в нашем деле как раз вот обычная советская и постсоветская периодика, где-то до конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда появились сайты газет хотя б с pdf’ами, и если руки у кого надо не доходят оцифровку рижской «Сегодня» довести до 1930-х, то уж тем более кто станет оцифровывать «Советскую Литву» или „Tiesa“.   А оттого, что попался «Виленский календарь» на 1905 год со снимком статуи императрицы Екатерины II работы Антокольского (похоже, не сама статуя, установленная в сентябре 1904 года, а ее модель), подумалось, а не сохранились ли под нынешним покрытием Кафедральной площади конструкции, сооруженные в свое время под памятник. После Первой мировой войны площадь раза три, как минимум, реконструировалась: перед Второй мировой, по плану Нарамовского, потом после войны при советах и уже практически в наши дни. Но если не при Нарамовском, то при последнем случае могли бы и обнаружиться те конструкции, однако вряд ли их стали бы извлекать: зачем? Так что скорее всего так они и остаются до сих пор. Дело в том, что больнименее твердый слой глины под площадью залегал под толстым слоем рыхлой наносной земли, до которого еще неизвестно как добраться, и надо было придумывать, как же тяжеленную статую в 22 тонны, а с пьедесталом и все 33, поставить: «Бурением почвы было найдено, что пласт грунта из серой глины, пригодной для закладки на нем фундамента, залегает на пятисаженной (т. е. метров десять) глубине и добраться до него, путем выемки земли, невозможно, вследствие сильного притока воды». Военный инженер полковник Пруссак придумал опереть памятник, пьедестал под ним и каменную платформу под пьедесталом на шесть «каменных опускных колодцев», достигающих грунта. Практически что-то вроде бетонных свай: в начатых узких колодцах копошились землекопы, один-два, больше не вмещалось, отрывали землю и ковшами и бадьями поднимали ее наверх, вода постоянно прибывала и ее приходилось постоянно откачивать ручными насосами (один был керосиновый), работа шла медленно, так что за день удавалось понизить колодец на два-три, иногда четырех вершка. Когда колодцы были готовы, началось заполнение их бетоном, что тоже двигалось медленно, с промежутками, чтобы укладка успевала окрепнуть. А дальше лучше прямо по «Виленскому календарю»: Верхи колодцев были стянуты двумя рядами продольных и поперечных железных связей, а затем уже началось устройство над этими колодцами сводов. Работы производились днем и ночью нижними чинами 3-го саперного батальона, в числе 144 человек. Бетонные работы начались в 7 час. утра 31 августа 1901 года и 1-го сентября в 6 час. были уже окончены.  С окончанием этих работ, над всеми шестью колодцами, или столбами, получился бетонный монолит с ровною верхнею площадью. Под сводами же — как бы целый подземный замок. Как это выглядело по завершении работ, но до сооружения постамента и водружения статуи, хорошо видно снимке у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) szaman@lj’а szaman@lj’а |

| << Previous Day |

2012/05/10 [Calendar] |

Next Day >> |