|

|

| Пишет cleofide ( @ 2008-10-13 09:57:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вчера побывала на представлении "Китежа" в Большом. Сегодня - четвёртый спектакль, потом будем длительный перерыв, так что, если кто интересуется, шанс есть. Но однозначно призывать всех бросать дела и идти смотреть/слушать, увы, не могу.

Слушать, кстати, очень даже можно. Вопреки некоторому шипению знатоков вокала на Татьяну Моногарову (Феврония), она, по-моему, "вытянула" на себе всю оперу и в музыкальном, и в эмоциональном, и даже в актёрском отношении. То, что её голос имеет определённые пределы по мощи и объёмности звучания, очевидно, и ясно, что не всем может нравиться его тембр, однако никаких "провалов" и тем более срывов я не заметила. А смотреть на неё было приятно (я сидела во втором ряду партера, и Феврония глаз не коробила).

Куда меньше в чисто вокальном отношении мне понравился Княжич Всеволод (Виталий Панфилов) - иногда сбивался на теноровую "крикливость", уместную где-нибудь у Масканьи и Леонкавалло. Да и двигался несколько скованно. Но внешне роли соответствовал.

Гришка Кутерьма (Виталий Таращенко) выглядел, наоборот, слишком упитанным для нищего бражника; видимо, от природы он человек не злой, и потому наиболее страшные стороны Гришкиного характера у него, по-моему, не вышли. И безумствовал как-то не убедительно. А пел неплохо.

Понравился Князь Юрий (Михаил Казаков): тут всё было на месте, и стать, и манеры, и голос, и смысл слов.

Приятно удивили татарские князья Бедяй и Бурундай (Андрей Архипов и Вячеслав Почапский) - иногда их представляют в почти карикатурном виде, как несколько инфернальных Бобчинского и Добчинского. А тут - мощные фактуристые мужики с сочными голосами. Дикие, правда. Но так им положено.

Александр Ведерников дирижировал... ну, как умеет. Корректно, но без хватания звёзд с неба. Некоторые моменты всё-таки впечатлили: молитва Богородице в 3 акте (особенно первое её проведение), преображение Китежа в конце того же акта, появление призрака Княжича в 4 акте... Но вот "Сеча при Керженце" не потрясла, хотя был момент, когда, казалось, у дирижёра появилось настоящее вдохновение (появление русской темы). Музыкально "сложился" финал 4 акта, во многом благодаря прекрасно певшему хору, однако и верно взятые темпы, торжественные, но не затянутые, тоже этому способствовали.

Больше всего внутренних претензий у меня возникло к режиссуре и сценографии, принадлежащих Эймунтасу и Мариусу Някрошюсам. Внешне всё выглядело современно и красиво; листая перед началом буклет с картинками, я предвкушала чисто зрительское удовольствие.

Увы... Раздражение, возникшее уже в 1 акте, причём больше всего от режиссуры, нарастало с каждой сценой. Не то что бы я сильно тосковала по "имперским" постановкам "Китежа" с настоящими городами и медведями на сцене. Я охотно приму любой авангард, если он не идёт вразрез с музыкой или позволяет раскрыть в ней какие-то совсем новые стороны.

Но тут, похоже, режиссёру музыка словно бы мешала, или он стеснялся её щедрой многословности, чисто "растительной" статики (как в тёмном лесу) и обезоруживающей красоты (которую режиссёр всё время норовил превратить в китч). Слишком много деталей, слишком много движения - в том числе бессмысленных передвижений по сцене (ну зачем всю первую картину 3 акта за князем Юрием таскают по сцене кресло-трон?! Выглядит это просто по-идиотски), слишком много "выдуманных" персонажей (девушки из балетной труппы в голубых тапочках, театральные детишки, которым в 11 вечера давно пора лежать в кроватках)...

Мне кажется, при всей любви режиссёра к каким-то загадкам, метафорам или сугубо личным визуальным "концептам", нельзя (ибо вредно для восприятия целого!) всё время заставлять зрителя разгадывать какие-то ребусы и теряться в догадках, зачем тот или иной предмет вообще нужен на сцене, и где, в конце концов, это "ружьишко" пальнёт.

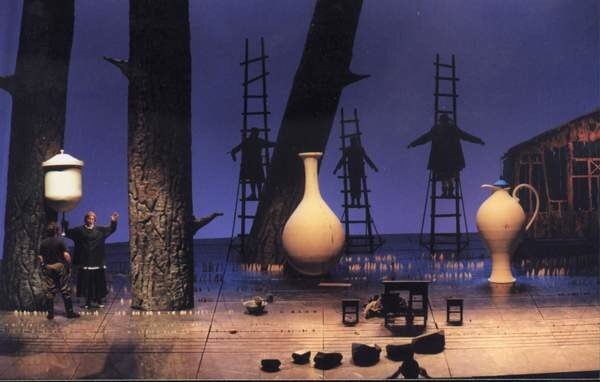

Вот, например, начало 1 акта (все картинки - из сети, причём "Китеж" Някрошюса - со спектаклей в городе Кальяри); на сцене Феврония и Княжич.

Допустим, "домики" за земле - это ульи. Верхние, видимо, тоже. Но почему у второго слева улья дверца всё время приоткрывается (пока Феврония поёт замечательную "Похвалу пустыне") - а потом оттуда вываливается... странное существо в косматой шубе. Кто это?.. Медведь?.. Или... убогий разумом брат героини - так можно понять из её жеста, когда она объясняет Княжичу, что живёт "при брате"?.. Если брат, то почему Феврония кормит его вместе со зверями - и почему Княжич потом замахивается на него посохом, чтобы не мешал свиданию с "зазнобушкой"?.. Тот же странный человекомедведь появляется в начале 2 акта в Малом Китеже. Его что, изловили люди Всеволода?.. Тайна мутанта осталась неразгаданной.

Звери у Февронии тоже... ещё те. Конечно, Римский-Корсаков, понаписав в своих операх ролей для всякой живности, наверное, не очень задумывался, каково будет всё это играть на сцене. Костюм медведя соорудить ещё можно, а вот с журавлём или "быстроногим туром" дело хуже... Но, заметьте, в либретто упоминается только одно рогатое травоядное животное, и, в конце концов, давно изведённого тура можно заменить на лося или, на худой конец, оленя. -- но не на целое же стадо оленей, как у Някрошюса! Причём это стадо дармоедов постоянно носится по сцене туда и сюда. И зачем?..

Сооружение посреди сцены тоже непонятно по своему назначению. Вроде бы похоже на ткацкий станок, и Феврония очень красиво садится за него, как кисейная барышня за пианино. Но почему она ткёт... прямо из пучков травы? И почему этими же пучками кормит своих бара... оленей, а потом мечет эти пучки, как миниракеты, в людей Княжича, вздумавших пострелять в её подопечных?.. И что за щепочки они с Княжичем собирают в пучки, а потом выбрасывают во время своего любовно-религиозного диспута?.. Лучины, свечки, баклуши? Смысл-то какой в этом действии? И откуда на заднем плане взялись детишки, азартно подбирающие щепочки, если Феврония живёт одна с братом "в пустыне"? Густонаселённая глушь, однако...

Повадки Февронии тоже несколько настораживают. Режиссёр предписал ей уж слишком большую долю придурковатости. Неуклюжие жесты, резкие движения, склонность к резвым играм в ответственные моменты. Нормального Княжича такая невеста должна была бы озадачить. Да, в либретто героиня неоднократно говорит о себе, что она "простая, неучёная", но ведь речи произносит, тем не менее, мудрые, и всегда ведёт себя с достоинством. Простота здесь - синоним сердечности и искренности, а не дурных манер. Впрочем, в исполнении Моногаровой эти нелепости несколько сгладились, но всё равно стремление режиссёра во что бы то ни стало сделать идеальную героиню слегка юродивой очень чувствовалось.

Всё-таки самым сильным моим впечатлением от "Китежа" был спектакль Мариинского театра в постановке Дмитрия Чернякова, который я видела в Москве на фестивале "Золотая маска".

Вот та же 1 картина 1 действия.

Кажется, будто театральный язык похож, но на самом деле - две, как говорят, большие разницы. У Чернякова всё на месте, но нет ничего лишнего и ничего непонятного.

Брат-бортник присутствует в виде немого силуэта на дереве слева. И правильно: в опере он не появляется, только упоминается. Упоминаются там и "болота" - вот они, в виде тростников и спуска к воде по камешкам. Лестницы - знак не только занятий брата бортничеством, но и символ грядущего восхождения Февронии к высшей участи. Намёк на мученичество - три "распятых" на лестницах фигуры подопечных Февронии, бродяг, которых она кличет Журавль, Тур и Медведь:

А избушка-развалюха... Она ох как аукнется в конце оперы: для неё найдётся место в Великом Китеже, и именно там сядут за стол просветленные жених и невеста.

Возможно, Някрошюсы воспользовались кое-какими общими с Черняковым приёмами. Во всяком случае, гигантский ковш во 2 акте (из него, как в цирке, появляется Гришка) выглядит явным "приветом" черняковскому умывальнику и кувшинам (те символизировали, насколько я проникла в идею режиссёра, бесхитростный быт и нравственную чистоту героини).

Но что делают в Малом Китеже ульи на сваях из 1 акта, совершенно непонятно. Их-то смысловая нагрузка тут какова? Да и калики перехожие всё время мельтешат со своими щитами-костылями и совсем не кажутся убогими инвалидами.

Татары просто смешны, кроме, как я уже говорила, шикарных статных князей, этаких степных мачо. Их соратники без толку размахивают кривыми саблями (не нанося никому очевидного вреда) или какими-то странные предметами вроде мохнатых хвостов. Поэтому все разговоры о лютой жестокости захватчиков разбиваются вдребезги о карикатурную реальность.

Между тем у Чернякова во 2 акте был сильнейший контраст, усугублённый нарочито приземлённым изображением Малого Китежа, как будто списанного с привокзальных площадей России 90-х (да и с площадей возле многих нецентральных станций Московского метро): вонючий бомжатник, разнузданное и жалкое торжище, разгул пьяни... Но когда в стене возникает пролом и появляются Враги, сразу становится ясно: в Малом Китеже, хоть и опустившиеся, но - люди. А ЭТО - НЕ ЛЮДИ. И к легендарным татарам (на самом деле, монголам) конфликт не имеет прямого отношения. Потому Черняков старался избежать какого-либо национального акцента. Совершенно неважно, откуда пришли захватчики. Ясно одно: это - экзистенциальный конфликт. И опера - не про 13 век, а про все времена нашей истории (которая для Някрошюсов - "ихняя", а не "наша").

Возвращаюсь к Някрошюсу.

Всю первую половину 3 акта слушанию прекрасной музыки мне мешало постоянное гадание: зачем жителям Великого Китежа голубые подушки, которые они всё время прижимают к щекам или к грудям?.. Допустим, появление ослеплённого врагами Фёдора Поярка застигло их в постелях, и они выбежали, в чём были (однако спят-то они при полном параде!). Но нелепость этих подушек вовремя акафиста Богородице всё время колола глаз. Господи, думалось, ну что они с ними, в конце концов, сделают?! Ведь зачем-то это режиссёру было надо?!

А вот зачем. После ухода дружины (кстати, почему с мечом был только Княжич Всеволод, а остальные мужики - с голубыми вёслами?.. Что за намёки?) в момент преображения Китежа бабоньки сложили, наконец, подушки посреди сцены, и получилось круглое озеро Светлояр. Уффф... И стоило - ради этого?.. Ну, допустим. Идея последнего омовения из озера выглядела красиво. Но какого чёрта в озере делала модельной внешности блондинка в синем хитоне, силящаяся эротически соблазнить княжего Отрока?.. Она кто - местная Царевна-Лебедь? Русалка? Мелизанда? Ну явно не из той оперы. Горожанки прощаются друг с другом перед смертью (или перед уходом в иной мир, пусть лучший), а подростки резвятся и плещутся... Режиссура рассчитана на тинэйджеров или потребителей попсовых клипов, что ли?..

Один френд написал мне в комментарии, что, дескать, у Чернякова ему не понравилась "нелепая пантомима" в "Сече при Керженце". Но, клянусь бородой Николая Андреевича, ничего нелепее игривой русалочьей пантомимы в момент погружения Китежа и вообразить себе нельзя! А у Чернякова как раз никакой пантомимы не было. Была безлюдная сцена с разбросанной верхней одеждой ушедшей на верную смерть рати (уходили -- в белых рубахах), а над этими тёмными ворохами безжизненного тряпья (они же - метафора безымянных воинских могил) жутко и ритмично раскачивались медленно спускавшиеся с неба лампы... На меня тогда это произвело сильнейшее впечатление. Такой неординарной "Сечи при Керженце" я не видела, да и вообще её не принято ставить визуально. И, главное, потом этот образ "отозвался" в следующей картине: Феврония плакала по убитому жениху, найдя на месте битвы и узнав его одежду... Это тоже было совершенно пронзительно.

Однако самым потрясающим моментом в постановке Чернякова была сцена смерти Февронии в первой картине 4 акта. Сирин и Алконост (чудовищные и омерзительные вороньи чучела у Някрошюсов) были представлены как простые деревенские бабы, пришедшие обряжать страдалицу в последний путь: одевать, омывать, причёсывать... Другие три персонажа на приводимой ниже картинке - это пресловутые "звери" из 1 акта, которых Черняков показал как нищих, приходивших к избушке Февронии подкормиться. А эти жалкие деревянные саночки, на которые уложили умершую Февронию, не могли не вызвать слёзы у всякого, кто хотя бы по картинкам и фильмам имеет представление о Ленинградской блокаде...

В спектакле же Някрошюсов в этом месте никакой трагедии не было вообще. Ну, убежал Гришка в лес, помахав ручкой на прощание (похоже, Феврония вздохнула с облегчением). Сама героиня не выглядела ни отчаявшейся, ни до смерти измученной. Зато на сцену вытащили целый питомник бутафорских синих цветов. На картинке оно, конечно, даже красиво, а вот из партера смотрелось очень нелепо, ибо ряд цветиков выше человеческого роста поставили в проходе перед оркестровой ямой, и они заслонили часть происходящего на сцене. Перед второй картиной кордебалет их быстренько убрал, но всё равно эти перемещения стоеросовой ботаники очень мешали слушать божественную музыку симфонического антракта - "Хождения в град Китеж".

Умирала тутошняя Феврония как-то уж очень легко и весело, твёрдо стоя на ногах. Откуда и зачем в этот момент на сцене (в глухом-то лесу!) взялись какие-то очередные бабоньки с ткацкими станками (Парки?) и кордебалет с коромыслами, вообще непонятно. Княжич тоже выглядел для призрака очень здоровым и жизнерадостным.

Когда, наконец, они прибыли в Великий Китеж, показалось, что всё встало на свои места. Красивая сценография, красивые костюмы в черно-бело-золотистой гамме... У Чернякова, помнится, была идея Китежа как "соборной Руси" - града просветлённых душ всех времён, от древних князей до Екатерины Великой, мучеников Гражданской войны, солдат Великой Отечественной... Някрошюсы и художник по костюмам Надежда Гультяева используют ту же идею, но акцентируют её иначе: Китеж - это "Россия, которую мы потеряли": одеяния китежан украшены фотографиями из семейных альбомов начала 20 века.

Но вот самый конец оказался неожиданно мрачным и страшным. Послав благую весть Гришке и собираясь идти с Княжичем в церковь к венцу, Феврония вдруг падает у врат града... мёртвой? Тыльные стороны костюмов всех персонажей - чёрные, и когда рядом с нею ложатся Княжич, Князь и Фёдор Поярок, а силуэты то ли храмов, то ли лодок с ликам святых выглядят как отверстые гробы...

В общем, все умерли?..

Свет на сцене подтвердил эту догадку, сгустившись на последних аккордах оперы до почти полной темени.

Это оставило очень тяжёлый и неприятный осадок. Мы и так знаем, что всё четвертое действие происходит в ином мире, но всё-таки оно - о вечной жизни, а не о смерти.

Аплодировали и между актами, и после спектакля не очень активно. Оваций не было. В антрактах некоторые уходили, особенно перед 4 актом. В целом реакция публики была довольно вялой. Кто-то, видимо, ничего не понял, кто-то был разочарован отсутствием в опере "шлягеров", а кому-то, как мне, просто не понравилась режиссура. Я досидела до конца, но смотреть это действо ещё раз, наверное, не пойду.

P.S. Я оказалась не одинока в своем недовольстве. Критическую рецензию напечатали "Известия" (http://www.izvestia.ru/culture/article31