[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, November 19th, 2016

| Time | Event |

| 7:22a | Продолжаем списки павших героев ополчения Новороссии (ОКП ЛНР, Восток, Патриот, ВДВ-ДШБ) https://youtu.be/VWiclMTF1eU Погибшие Комендантского полка ЛНР. Титаренко А.В. Артемьев И.В. Снежко В.И. Шишов В.И. Янченко С.В. Улыбкин Руслан Вячеславович (10.02.1975). Жил в Луганске и Великом Бурлуке. Участник Русской весны, затем вступил в ополчение. Погиб 3 сентября 2014 при освобождении Георгиевки. Бойба Р.В. Воропаев А.И., Кухарь П.В. Федоренко А.А. Ковалев Виктор Васильевич. Погиб 6 февраля 2015 в Георгиевке. Бесогонов Александр Валериевич (12.08.1986) из Антрацита. В 2011 открыл стрельбу из пистолета по хулиганам, напавшим на брата и ранил 6 чел. В ополчении с позывным «Близнец». Погиб 5 февраля 2015 от разрыва снаряда при освобождении Чернухино. Боев А.Ф.  Антон Юрьевич Захаров (26.8.1985). Родился в семье кадрового военного-танкиста. Окончил Харьковский танковый институт, был старшиной трех курсов. Распределен на Закарпатье отслужил в отдельном мотострелковом батальоне по контракту 6 лет, дослужился до заместителя комбата по технической части, затем вернулся на Донбасс, служил в Артемовске, Донецке. В мае 2014 после Одесский событий вступил в ополчение, назначен начальником штаба. Служил в батальоне «Заря», воевал в луганском аэропорту, был четырежды контужен. Летом вернулся в Брянку, собрал и возглавил боевую группу при Брянковской комендатуре. погиб 17 ноября 2014 при нападении украинской ДРГ на машину вице-мэра В.М.Морозова. Майор Захаров был награжден посмертно медалью «За ратную доблесть, честь и отвагу». Беляев Д.П. Бодюк А.О. Сомов Д.А. Клець А.В. Коваленко В.В.  Кондаков Владимир Александрович (16.10.1992) из Сосновоборска (РФ). В июле 2014 отправился добровольцем в ополчение ЛНР под позывным «Пенза», был пулеметчиком . Погиб 20 августа 2014 во время минометного обстрела в с.Роскошное. Похоронен с воинскими почестями в селе Белоскелеватое, затем перезахоронен на родине. Петренко Андрей Юрьевич (8.07.1973) из Архангельска (РФ). С июня 2014 о ополчении ЛНР с позывным «Старый». Воевал в составе комендантской роты у Георгиевки. 3 августа был тяжело ранен танковым выстрелом на мосту и 10 августа 2014 умер в больнице. Величко Д.И. Ширко Г.С. Котилевский В.А. Рубан В.Ю.  Кравченко Иван Сергеевич. Погиб 5 сентября 2014 в Луганске. Шацкий (Шатский) Владимир Николаевич (23.03.1972). Из села Белоскелеватое Краснодонского района. В ополчении с позывным «Шаман». Воевал в составе комендантской роты у Георгиевки. 3 августа был тяжело ранен танковым выстрелом на мосту и 11 августа 2014 умер в больнице. В мае 2015 посмертно награждены медалями бригады «Восток» «За оборону Саур-Могилы» Важко Иван Васильевич Воробьев Олег Николаевич "Воробей" Машковцев/Машковец Андрей Иванович (1971) из Енакиево. В ополчении с позывным "Друг". Погиб в 2014. Даниленко Виктор Николаевич (9.04.1957). Уроженец Славянска, жил в Азове. Работал в школе учителем физкультуры и НВП. В 2014 вступил в ополчение ДНР, воевал в составе батальона "Восток" с позывным «Учитель» и погиб 21 июня 2014 при защите родного Славянска.  Кириенко Евгений Юрьевич (19.09.1973) из Макеевки. В ополчении с позывным "Рубик". Погиб 11 августа 2014. Новик Николай Семенович Кнопкин Николай Сергеевич Огурцов Дмитрий Иванович (28.12.1974) из Дружковки. В ополчении с позывным "Демон". Перегудов Иван Сергеевич (21.07.1986) из Красноармейска. Петров Александр Сергеевич "Петруха". Солистый Ярослав Викторович Суслов Вадим Павлович (23.08.1968) из Макеевки. В 1983 окончил СШ №58. В 2014 вступил в ополчение. Погиб 27 июля 2014 на Саур-Могиле. Трубников Алексей Петрович (10.01.1966) из Донецка. Погиб 20 июля 2014 в результате обстрела со стороны ВСУ. Погибшие отряда «Патриот» Ф.Муштранов, Б.Уланов, А.Горбатюк, С.Никонов, В.Карпушенко, А.Супрун http://yadocent.livejournal.com/827 А.Петров, М.Мацуй http://yadocent.livejournal.com/840 Шантин Андрей Юрьевич (16.12.1976). Родился в г. Петровское Луганской обл. В 1991 окончил СШ №36 и в 2000 Харьковский политехнический институт. С 2005 работал на шахте «Трудовская» в Донецке. Вступил в отряд ополчения "Патриот" с позывным «Ашан». Командир роты, капитан армии ДНР. Погиб 2 июня 2015 под Марьинкой. Ковалинский С.Н. Герасимов Николай Калюжный Станислав Александрович (21.08.1982) из Донецка. Воевал под позывным "Мига". Погиб под Марьинкой 12 июля 2015. Бондарев Владимир Николаевич (27.06.1966). Доброволец из Краснодара (РФ) с позывным "Седой". Погиб 8 августа 2015 под Марьинкой. Бойко Ирина Леонидовна (5.11.1982) из Макеевки. В ополчении с позывным "Багира". Погибла 14 декабря 2015. Арзянцев Дмитрий Сергеевич (15.10.1991). Доброволец из Воронежа (РФ). Родился в с.Верхний Мамон, закончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. В апреле 2015 отправился на Донбасс, воевал в казачьей гвардии ЛНР 1,5 месяца с позывным «Зема». Затем служил в Широкино, где был патрульным. 11 марта 2016 погиб, подорвавшись на мине. Гнатенко Александр Владимирович (29.08.1962) из Донецка. Воевал в Афганистане, где был удостоен медалей «За боевые заслуги», «Воин—интернационалист», «Воину—интернационалисту от благодарного афганского народа». Участник митингов в 2014 году, штурма и охраны Донецкой ОГА, продолжил службу в казачьей «Соколиной сотне» с позывным «Дед», где был удостоен памятного знака отличия «Георгий Жуков». Затем начальник караульной службы Первого Военного Госпиталя, награжден медалями «За заслуги в военной медицине», «За ратную доблесть». Последнее время служил в комендантской роте ОБСН «Патриот». 11 апреля 2016 «Дед» скоропостижно скончался от повторного инфаркта миокарда. Крук Сергей Витальевич Игин Владимир Николаевич В.Асланов А.Таранов «ВДВ-ДШБ» Виноградов Юрий Петрович (7.06.1964) из Луганска. Ополченец 3 взвода 1 роты 3 Станично-Луганского батальона ВДВ-ДШБ, позывной «Марадона». Погиб в бою между Хрящеватым и Новосветловкой 14 августа 2014 от остановки сердца. Похоронен на кладбище п. Юбилейный.  Киреев Олег Станиславович (22.01.1969) из Луганска (Камброд). В 1984 окончил СШ №33. Работал в Луганском Высшем профучилище автосервиса. Ополченец 1 разведвзвода 1 роты 3 Станично-Луганского батальона ВДВ-ДШБ, позывной «Киря». 29 августа 2014 подорвался на мине в Хрящеватом. Ескин Сергей Леонидович (22.02.1979) из Луганска. Работал в Луганском Высшем профучилище автосервиса. Вступил в ополчение, разведчик 3 Станично-Луганского батальона ВДВ-ДШБ, позывной «Сеня». 14 августа 2014 погиб в Новосветловке. Калужецкий Эдуард Николаевич (8.9.1979) с Юбилейного. Вступил в ополчение, боец 3 взвода 1 роты 3 Станично-Луганского батальона ВДВ-ДШБ. Погиб 14 августа 2014 под Хрящеватым при атаке от разрыва танкового снаряда. ******* Алексеев Станислав Юрьевич (10.07.1976 или 7.10.1976). Родился и вырос в Сумах. Увлекался борьбой, играл на барабане в самодеятельном ансамбле. В середине 1990-х уехал в Курск, был призван в российскую армию, служил в Чечне. Был ранен, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» и комиссован. Работал охранником в Москве. Затем вернулся в Донецк, работал в шахте. Весной 2014 вступил в ополчение КСОВД, позывные «Монгол» и «Барабанщик». Погиб 27 июня 2014 под Донецком (по другим данным, 26.06 на блокпосту возле Волновахи).  Бандюков Александр Сергеевич (29.07.1982) из села Кодема Артёмовского района. Вступил в ополчение с позывным «Бандит». Погиб 29 июля 2014. Гусев Радомир Игоревич (30.03.1995) из Донецка. Студент Донецкого Электро-Металлургического техникума, занимался рукопашным боем. После падения Славянска вступил в ополчение ДНР, батальон «Оплот». Погиб на блокпосту возле поселка Широкий 13 августа 2014. Крапинский Александр Иосипович (1966). Доброволец из Беларуси. Солдат армии ДНР. Погиб 15 августа 2014 в с.Грабское. Новоточинов Евгений Александрович (5.10.1984) из г.Счастье. Воевал в ополчении. Погиб 14 октября 2014 у Луганского патронного завода.  Кожухарев Сергей Владимирович (27.03.1974) с Юбилейного. Вступил в ополчение ЛНР под позывным «Сосед». Погиб 26 декабря 2014.  Кузенёв Виктор Викторович (16.11.1988) из Донецка. В 2002 окончил СШ №44, в 2009 Донецкий институт туристического бизнеса (по другим данным в 2012 ДонНУЭТ им.Туган-Барановского). В ополчении с позывным «Кузьма». Героически погиб 22 января 2015 под Авдеевкой. Береговой Вячеслав Васильевич (6.04.1978) из Славянска. Вступил в ополчение КСОВД. Погиб 25 января 2015 в Киевском районе Донецка.  Чвертков Сергей Александрович (28.12.1984) из Донецка. В 2000 окончил СШ №140, в 2003 Донецкий индустриальный техникум (специальность ОРАД). С 09.2004 по 05.2005 работал охранником в Межрайонном отделе ГСО №1 УГСО при УМВДУ в Донецкой области; 10.2007-09.2008 водителем в филиале ЗАО "ПУМБ"; 01.2009-04.2009 в филиале Отделения Проминвестбанка в Ясиноватой. Затем искал работу шофера. В 2014 вступил в ополчение КСОВД с позывным «Блондин». Погиб в Буденовском районе 7 февраля 2015 от пулевого ранения в голову.  Арефьев Дмитрий Александрович (17.10.1996) из Донецка. В 2012 окончил СШ №139. В 2014 вступил в ополчение КСОВД. Погиб на Алексеевском блокпосту в Буденновском районе 14 февраля 2015 от прилета вражеской артиллерии.  Пиринский Александр Викторович (24.10.1974). Вступил в ополчение с позывным «Терем», воевал в 5 бригаде ДНР «Оплот». 16 апреля 2015 года под Дебальцево во время выполнения задания погиб. |

| 7:30a | М.С.Грушевский о единстве Руси и русских землях «История рассудит нас» М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита Михаил Сергеевич Грушевский. Любимый историк политического украинства. Председатель приснопамятной Центральной Рады. «Бородатый мужик с грывень», который начиная с 1895 годы сыпал из австро-венгерской Львовщины «работами» об истории «України-Руси»… Доподлинно известно, что менее чем за три года до этого Грушевский утверждал совсем иное, уверяя читателей в единстве русских земель от Галиции до самых восточных городов Залесья! Хотим представить вам малоизвестную работу, собственноручно написанную Грушевским в декабре 1892 года, где будущий родитель «України-Руси» с воодушевлением расписывает примеры народовластия. При этом написан труд на русском языке, вся Русь именуется «русскими землями», а слово «Украина» упоминается в нем… ноль раз! Говоря языком современным, по мнению Михаила Сергеевича, «демократические институты» особо широкое развитие получили только на территориях, входящих в состав нынешней Российской Федерации. Одновременно с этим, в Киеве народовластие было задавленно «авторитарным правлением», а в Галиции и вовсе разгорелись войны между «исполнительной властью» и «олигархами от ВПК». Не правда ли, отлично сочетается с бандеровскими сказками о «врожденной тоталитарности «москалей» и демократичности «украинцев»»?.. Технические вопросы Документ, о котором пойдет речь, называется «Отношение веча к княжеской власти в удельный период русской истории». Написан он, как уже упоминалось, в 1892 году. Ранее нигде не публиковался, по крайней мере, обнаружить его в каком-либо печатном виде не удалось. Не исключено, что работа, наряду с другими материалами, написанными прежде, была использована Грушевским при написании магистерской диссертации в 1894 году. Фотографии оригинала работы, а также его расшифровка, будут приведены в конце статьи. Начнем с комментариев и отдельных цитат. Следует знать, что некоторые слова рукописного текста расшифровать не удалось либо полностью, либо частично. Отдельные слова расшифрованы предположительно. Все такие допущения помещены в [квадратные скобки]. Если у кого-то из читателей глаза окажутся более зоркими, и удастся понять еще несколько слов – будем благодарны. Приставки и окончания приведены в соответствие с сегодняшним языком, но стилистика и пунктуация, по возможности, сохранены авторские. Русские земли Суть написанного в работе Грушевского хорошо отражена в названии – это его мнение о взаимоотношении князей и вече во всех русских княжествах. Документ небольшой – всего 7 рукописных листов с личной подписью на завершающем листе, и отметкой «удовлетворительно» (на первой странице) от знаменитого профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича. Последнего свидомое мифотворчество так же пытается записать в «свои». Однако все время наталкивается на непреодолимые препятствия… Так что же писал Грушевский о Руси и русских землях в 1892 году? Какие территории он относил к этим понятиям? Рассмотрим несколько цитат: «…политических и экономических […] условий жизни русских областей, Киева, Новгорода, или другого политического центра…» - то есть, как минимум, и Киев, и Новгород – русские земли. Что еще? На самом деле, цитат можно подобрать много, но есть ли в этом смысл, если с работой Грушевского можно ознакомиться полностью? Приведем лишь одну выдержку, в которой Грушевский – напомним, пишущий о русской истории – собрал воедино большинство русских земель: «…на северо-западе вече значительно развито, на первом плане стоят Новгород и Псков, затем Полоцк, наконец Смоленск, Киев может служить представителем [некоторого] равновесия этих сил, равновесия впрочем более теоретического, неустойчивого и на практике постоянно нарушавшегося; на Волыни и в Северщине, судя по слишком скудным известиям нашим, политическая роль веча была слабее […] В Брянске, Ростово-Суздальской земле князья опираются на «низинные» [по всей видимости «Низовые» - НБ] города, не претендующие на политическую роль […] и развивают «самовластие», земское начало подавлено и в Галицкой земле…». Все эти «города и веси» Грушевский считал русскими всего за пару лет до появления его «Украины». Пока же, как видим, для самостийных «украинцев» у «великого украинского комбинатора» места не нашлось, да и не могло найтись - при таком подходе чисто технически невозможно вставить «украинцев» в единую общерусскую историю. Три ветви власти В отличии от современных ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной – средневековая Русь, по Грушевскому, имела иное деление: вече (община), включающее представителей всех сословий, и князь. Далее он выводит на сцену третью силу – дружину, уверяя, что в некоторых случаях она была не только не частью княжеской власти, но и противостояла ему. «…третий элемент – дружинный, как равносильный с первыми двумя (вече и князем – НБ), как то делают некоторые […] едва ли [неразборчиво] дружина не отделима от князя, и от нее нужно отделять земское боярство, примыкающее к общине-вечу». По словам Грушевского, развитие этих «ветвей власти» происходили по-разному. «К концу XIIв. и в XIII в. одностороннее развитие одного из общественных элементов в некоторых землях доходит до крайности – в Новгороде, Пскове, Полоцке […] вполне воспреобладало вече, в Ростово-Суздальской земле – княжеская власть; в Галиче княжеско-дружинный элемент раздвоился, и дружина вступила в ожесточенную борьбу с князем». Киев автор считает подавителем народовластия: «…в Киеве до восстания 1068 г. мы не имеем указаний на участие веча в политической жизни земли; мы не знаем, ограничилось ли восстание 1068 г. переменою князя, или вече приняло на себя функции центрального управления, но после […чения] вождей этого восстания Мстиславом Изяславичем, функции княжеской власти воcстановились во всей полноте…». Заключение В результате, по Грушевскому образца 1892 года – Русь единая (не в политическом, но в морально-идеологическом смысле) и русские земли простираются от Карпат до, как минимум, Ростово-Суздальских территорий. Грушевский с 1895 года – совершенно иной человек. Если бы не было рассматриваемой работы, можно было бы предположить, что человек заблуждается или ошибается. Но резкая смена позиции говорит о другом – Грушевский сознательно пошел на подлог, на историческое преступление против Руси, т.к. точно знал верную историю. Что же произошло в 1895 году в жизни Грушевского? Вернее, годом ранее – в 1894. Все просто! Он переехал в австро-венгерский Львов, где возглавил недавно созданную «кафедру всеобщей истории со специальным обзором истории восточной Европы». Есть данные, что эта кафедра специально под Михаила Сергеевича и создавалась… Давайте еще раз. В конце XIX века - времени активного вынашивания Австро-Венгрией украинства, времени зарождения и вдалбливания в головы идеи «русин -не русский», времени, когда требовалось придумать и размножить «историю Украины» - «западные партнеры» организуют новую историческую кафедру. Возглавляет ее М.С.Грушевский, и уже через год разрождается первым творением о мифической «України-Руси». «Совпадение? Не думаю!» (с) В 1892 никакой Украины еще не существовало, а в 1895 у нее уже появилась «История». Всем бы такую оперативность… Вывод прост: Грушевский сознательный мистификатор истории Руси! Значит и все построенное на его вранье – ложно, а это, без малого, все на чем держится украинство! Предвосхищая вопросы «особо одаренных», что, мол, в российской имперской академии будущий профессор не мог писать иного – цензура, хочется спросить: а в Австро-Венгрии цензуры не было? Сплошная свобода слова? Так почему, сопоставляя порождения двух цензурированных систем, надо выбирать австрийскую, если в пользу российской говорит множество других фактов? Дальнейшая поддержка украинства большевиками, и выдвижение Грушевского на научные посты в СССР – лишь подтверждают заведомую ложь профессора. Работа Грушевского «Отношение веча к княжеской власти в удельный период русской истории» из-за процессов, происходящих сегодня на Украине, неожиданно обрела новую актуальность. Исторические параллели позволяют сделать выводы и предугадать дальнейшее. Всевозможные добровольческие нацистские батальоны, как некогда дружина в Галиче, вступили в борьбу с центральной властью. В ближайшее время эта борьба примет самые ожесточенные формы. При этом Донбасс остается территорией реального народовластия, которая со временем распространится на всю русскую «украину». Итак, перейдем непосредственно к работе Грушевского. Приятного чтения. М. Грушевский. «Отношение веча к княжеской власти в удельный период русской истории» Князь, как представитель дружинного начала, и, вече, как представитель общины, земли – две стихии, два основных фактора удельно вечевого строя русской истории; в зависимости от различных условий взаимные отношения их изменяются в ту или другую эпоху, в той или иной области – то одно начало берет верх над другим, оттесняет его на второй план, то они являются в союзы, в «единачестве», но эти модификации не изменяют принципа, лежащего в основе удельно-вечевого уклада – «князь (с дружиной) сам по себе, вече ( - община) сама по себе». [неразборчиво]; вводит третий элемент – дружинный, как равносильный с первыми двумя, как то делают некоторые (ср. Обзор ист.р. права из Владимирского 8 устава), едва ли [неразборчиво] дружина не отделима от князя, и от нее нужно отделять земское боярство, примыкающее к общине-вечу. Как сказано, отношения князя и веча изменялись во времени и различались в разных областях. В начале удельно-вечевого периода (примем обычную грань – полов. XI в.) вече вообще говоря стоит на втором плане, князь с дружиною заслоняет его почти совершенно. Правда, это отчасти можно бы отнести на счет скудости летописных известий этого времени (с обстоятельством этим нужно считаться и позже), но независимо от этого, подавление вечевого начала в это время (пределы его для разных областей различны) остаются все же фактом. Как бы мы не объясняли происхождение дружинно-вечевого уклада, принимаем ли мы основание его прихожей, иноплеменной дружине, дадим ли этому строго туземное происхождение и выведем его из политических и экономических (как у пр.Ключевского, 8. Дума) условий жизни русских областей, Киева, Новгорода, или другого политического центра (припомним известие о княжестве «Валинана»), во всяком случае придется признать, что этот элемент в месте своего происхождения, постоянно усиливает, [завладеет] функциями центрального управления и затем распространения на другие земли наследственно, путем «примучиваний», подавив, оттеснив в среду низшего, местного, т.ск. «волостного» самоуправления исконный [земский], общинный элемент (в прочем можно еще поставить вопрос – существовала ли центральное земское самоуправление до возникновения дружинно-вечевого уклада). Так в Киеве до восстания 1068 г. мы не имеем указаний на участие веча в политической жизни земли; мы не знаем, ограничилось ли восстание 1068 г. переменою князя, или вече приняло на себя функции центрального управления, но после […чения] вождей этого восстания Мстиславом Изяславичем, функции княжеской власти воcстановились во всей полноте; вече выступает открыто лишь в 90-х годах XI в. В Новгороде, с именем которого связывается представление о наиболее широком развитии вечевой деятельности, не только смена князей во 2ой четверти XII в. происходит почти без участия веча (требования новгородцев Святополку – не присылать к ним своих – эпизод не вполне выясненный), но имеем известия о присылке посадников из Киева (напр. при Мономахе). Еще более скудные известия о других землях не дают повода [изменить] вышеуказанное представление о преобладании княжеской власти в начале удельно-вечевого периода. Лишь позже, с выделением областей в самостоятельные государственные единицы, с ослаблением князей следствие дробления уделов, когда в своих распрях, при добывании столов они вынуждены были все более и более считаться с мнением и желаниями общины-веча, все более нуждались в расположении земли, вече принимает более деятельное участие в политической жизни земли, хотя опять таки участие это весьма неодинаково, если в некоторых землях вече успело оттеснить княжескую власть на второй план, в дружине роль его гораздо скромнее, участие слабо и спорадично. В период времени, за центр которого можно принять середину XII в., в отношениях веча к князю можно отметить такие вариации по отделениям земель: на северо-западе вече значительно развито, на первом плане стоят Новгород и Псков, затем Полоцк, наконец Смоленск, Киев может служить представителем [некоторого] равновесия этих сил, равновесия впрочем более теоретического, неустойчивого и на практике постоянно нарушавшегося; на Волыни и в Северщине, судя по слишком скудным известиям нашим, политическая роль веча была слабее (гораздо позже – уже в XIV в. замечаем сильное развитие веча в землях вятичей.) В Брянске, Ростово-Суздальской земле князья опираются на «низинные» [по всей видимости «Низовые» - НБ] города, не претендующие на политическую роль (Соловьев объяснял это так, что в построенных князем городах права старшего города перешли на князя) и развивают «самовластие», земское начало подавлено и в Галицкой земле (за XII в. выдающийся факт участия земщины – поддержка Ивана Ростиславича Берладника). К концу XIIв. и в XIII в. одностороннее развитие одного из общественных элементов в некоторых землях доходит до крайности – в Новгороде, Пскове, Полоцке (припомнить известие 2ой [лит.-рус., далее неразборчиво, возможно «летоп.»] о полочанах XIII в., которые князя не имели вечем «ся справовали») вполне воспреобладало вече, в Ростово-Суздальской земле – княжеская власть; в Галиче княжеско-дружинный элемент раздвоился, и дружина вступила в ожесточенную борьбу с князем. Что до участия веча и князя в вопросах политики и управления, за образец возьмем сначала Киевскую землю, где, как сказано, оба элемента не достигали окончательного преобладания. В XII в. (для XIII мы почти не имеем сведений о жизни Киевской земли) текущее, ординарное управление принадлежит князю – он издает законы (см. в Русской правде споры о головничестве, процентах), правит суд, собирает и распоряжается налогами, назначает и снимает чиновников. Вече только как бы контролирует это управление, вмешивается в случае беспорядков, неудовлетворительности управления, чтобы по восстановлении желаемого порядка передать управление снова в руки князя (см. ряд о тиунах с Игорем Олеговичем). Внешнюю политику князь ведет сам – [живет он вполне] «сам по себе», к вечу он обращается лишь с приглашением, просьбою о содействии – во власти вече согласиться или отказать в ополчении (Изяслав Мстисл. в войне с Юрием), вече вмешивается лишь в случаях, близко касающихся земли (как в борьбе с половцами) или когда княжеская политика грозит втянуть землю в разорительную войну (напр. при Святополке Изяславиче, Изяславе Мстиславиче) (вече вообще старается держаться в стороне и игнорировать по возможности междукняжеския отношения). Более деятельное участие вече принимает в [неразборчиво] князей; предоставляя князьям считаться своими правилами (княжеское право и земское избрание действуют при настоловании рядом как два основных фактора), оно санкционирует [выдвижение] желательного кандидата через посольство (напр. к Ярополку Изяславичу), наставление, или само избирает желательного кандидата, противопоставляя нежелательному (Владимир Мономах, Изяслав Мстисл.); иногда при этом заключает оно и договор – «ряда» (с Игорем Олеговичем, Ростиславом, Мстиславом Изясл.); однако и [неразборчиво] участие вече парализуется [неразборчиво] силою, иногда вече, не имея симпатий к кандидату (напр. к Вячеславу), не вмешивается, не желая выступать активно. Несравнимо активнее участие вече в политической жизни в Новгороде – начиная с [княжения] Всеволода Мстиславича князья постоянно избираются и назначаются вечем; хотя князь является представителем земли во внешней политике, но безусловно (ср.позднейшее «Новгородское слово»), [деятельность] в этом отношении подчинена весьма бдительному и постоянному вечевому надзору; в сфере администрации вече не ограничивается контролем (ср. упрек Всеволоду за «наблюдение» смердов), но имеет и своих выборных чиновников административных и судебных (посадский, тысяцкий, сотский и пр.); суд князь отправляет при участии вечевых чиновников («а без посадника ты, княже, не судите») вместо законодательной власти князя – «новгородская пошлина». Сфера действий веча таким образом весьма обширна, князь [неразборчиво] не станет земского «кормленщика», и только расплывчатость, отсутствие определенной юридической формы в деятельности вече, общая у новгородской общины с другими русскими общинами не дала (в связи с некоторыми экономическими условиями) возможности вполне упрочиться здесь преобладанию вече. Если Новгород может служить выразителем апогея развития вечевых прав, вечевой деятельности, то как на минимум ее можно указать на общественный уклад Галича, что земство почти совершенно пассивно относиться к той чрезвычайно оживленной борьбе претендентов на княжеский стол и, параллельно с тем, борьбе боярства с княжеской властью, которая наполняет всю первую половину XIII в.; отдельные, слабые проявления земской жизни, как напр. симпатии к [неразборчиво], симпатии к Даниилу (который вообще обнаруживает большую близорукость в отношении к земству) не меняют общего тона; единственное «вече», упоминаемое здесь состояло из «отроков» Даниила. Ту же подавленность земства видим мы, как упомянуто, в Ростово-Суздальской земле; оживленная борьба по смерти Юрия, по смерти Андрея – преходящие [вспышки]; «самовласный» уклад восторжествовал над стремлениями старых городов. Прочие земли, как указано, [располагаются] между этими двумя полюсами – северными народоправными и подавлением общины: одни, как Полоцк, Смоленск приближаются к первым, другие ближе подходят к Киевскому типу или уступают ему в активности. В последствии [неразборчиво и предположительно Переяславль] также можно проследить в известной степени [возвышение] вечевого контроля и стремление веча к участию в настоловании; но частию вследствие неблагоприятно сложившихся условий, частию скудости известий, проявлений вечевой деятельности так мало, они так спорадичны, что это дало повод утверждать (напр. Самохвалову), будто за пределами севернорусских народоправств господствовал в русских землях «монархический» строй; это конечно несправедливо – общинно-вечевое начало во всем продолжении удельно-вечевого периода, можно сказать нигде не погибало окончательно. 1892, 18 декаб., 2ч.30м. по пол. М. Грушевский. Оригинал взят у nightbomber_y2 |

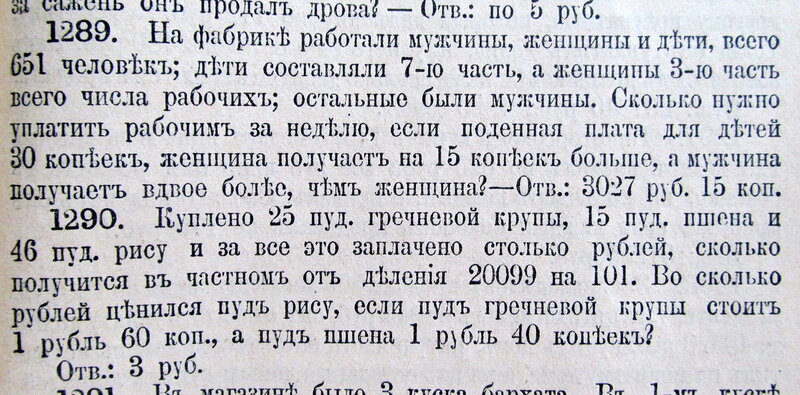

| 7:35a | "Россия, Которую Мы Потеряли" по учебнику 1911 г. Наш источник: Вишневский Г. Арифметический задачник для начальных училищи и приготовительных классов гимназий и реальных училищ. Изд. 31-е. - М., изд. Башмаковых, 1911.  Хотя задачник издан в 1911 г., в нем отражена жизнь России более раннего времени, т. к. это 31-е издание. В задачах встречается 1889 г., как одна из самых поздних дат. Все задачи на прикладном материале: посчитать урожай, товар, расстояние и т. п. Некоторые задачки потрясают своей страшной обыденностью:  «1123. Ребенок родился 12-го мая в 9 часов утра, а умер 11-го июня того же года в 1 час пополудни. Сколько времени жил ребенок?» «Мальчик родился 17 января 1873 г. Когда он умер, если прожил 3 года 4 месяца». «1174. 25 нищих получили 2 руб. 75 коп. Посколько коп. досталось каждому?» Некоторые рисуют пропасть между разными слоями общества: «1269. Продано имение, в котором было 6745 десятин пахотной земли, 2820 дес. лугов и 1392 десятины леса. Пахотную землю продавали по 241 руб. за десятину, а луга по 136 руб. за десятину. Почем продавали десятину леса, если все имение продано за 2 422 489 руб.?». - Это имение площадью 125 кв.км, примерно 12,5 км на 10 км. Т. е. вполне рядовое помещичье имение. «1289. На фабрике работали мужчины, женщины и дети, всего 651 человек; дети составляли 7-ю часть, а женщины 3-ю часть всего числа рабочих; остальные были мужчины. Сколько нужно уплатить рабочим за неделю, если поденная плата для детей 30 копеек, женщина получает на 15 копеек больше, а мужчина получает вдвое более, чем женщина? - отв.: 3 027 руб. 15 коп.» Легко подсчитать, что все 651 работников фабрики зарабатывают за год при непрерывном цикле 157 411 руб. Таким образом, они все вместе, не тратя ни копейки смогут заработать на рядовое помещичье имение из верхней задачи за 15 с лишком лет. Следом идет задачка на цены: «1290. куплено 25 пуд. гречневой крупы, 15 пуд. пшена и 46 пуд. рису и за все это заплачено столько рублей, сколько получится в частном от деления 20099 на 101. Во сколько рублей ценился пуд рису, если пуд гречневой крупы стоит 1 руб.60 коп., а пуд пшена 1 руб. 40 коп.? - Отв.: 3 руб.» Как видим, цена вроде дешевая с точки зрения наших цен, - 1,4 рубля за пуд пшена, только вот на свою дневную зарплату из верхней задачи ребенок купит 3,5 кг пшена. Женщина — 5.1 кг, а мужчина — 10,6 кг. Риса же более, чем в два раза меньше, поэтому и рис народ не ел, ведь кроме питания еще надо платить за жилье, одежду и прочее.  Еще задачка на тему зарплат рабочих: «1421. На фабрике работали мужчины и женщины; мужчин было вчетверо больше, чем женщин; мужчина получал по 12 руб. в месяц, а женщина по 8 руб. В год всем рабочим уплачено 26 880 рублей. Сколько на фабрике мужчин и сколько женщин? - Отв.: 765; 89». Дополнительно небольшое ассорти: «1137. Учительница получает 16 руб. 66 коп. жалованья в месяц. Сколько жалованья она получит в 7 месяцев?» «1060. Урок чтения продолжался 1 час 10 минут, урок чистописания 55 минут и урок Закона Божия 1 час 30 минут минут. Сколько времени продолжались все 3 урока?» «389. В деревне было 75 домов. Во время пожара 36 домов сгорело. Сколько стало домов в деревне после того, как погорельцы поставили 22 новых дома?» «427. Поденщица получает в день 25 копеек. Сколько получает она в 4 дня?» «428.За теленка заплатили 3 руб., а за корову в 14 раз дороже. Что стоит корова?» Ну и напоследок про французскую булку! «503. Хозяйка сделала покупок в булочной на 91 коп.; она купила 11 трехкопеечных булок, 19 двухкопеечных кренделей, а на остальные деньги взяла французских хлебов, ценою по 5 коп. Сколько хлебов купила она?» Оригинал взят у historian30h |

| << Previous Day |

2016/11/19 [Calendar] |

Next Day >> |