[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Wednesday, January 12th, 2011 | |

| 9:20 am | Сибнефть (Газпром нефть): от создания компании до покупки Газпромом Краткое описание компании При создании НК "Сибнефть" в её состав были включены одни из самых перспективных предприятий России. Месторождения "Ноябрьскнефтегаза", основного добывающего предприятия "Сибнефти", находятся на ранней стадии разработки. Нефть Ноябрьска отличается низкой плотностью и малым содержанием серы, что позволяет продавать её на мировом рынке под маркой Siberian Light, которая котируется выше, чем Urals. Омский НПЗ входит в числе лидеров как по мощности технологических установок, так и по глубине переработки нефти. Хорошая ресурсная база и эффективные мощности по переработке сырья предопределили высокие темпы развития компании. "Сибнефть" быстро наращивала добычу сырья и поддерживала конкурентоспособность продукции Омского НПЗ за счёт модернизации его установок. Millhouse Capital, основной акционер "Сибнефти", не скрывала своего намерения продать компанию, если за неё будет предложена высокая цена. Дважды предпринималась попытка продать активы "ЮКОСу" (в 1997 году и в 2003 году), но обе сделки были расторгнуты. Длительное нахождение в состоянии "предпродажной подготовки" стало оказывать негативное влияние на производственные показатели "Сибнефти". Большая часть получаемой прибыли направлялась акционерами на выплату дивидендов, размер которых стал рекордным в отрасли. Покупатель был найден в 2005 году. После того, как "Сибнефть" была куплена "Газпромом" и сменила название на "Газпром нефть", начался новый этап развития компании. Структура компании (по состоянию на 2005 год) Добыча Ноябрьскнефтегаз Арчинское Заполярнефть Сибнефть-Чукотка Сибнефть-Югра Переработка Омский НПЗ История компании и проекты Создание компании "Сибнефть" была образована на основании указа Президента РФ Бориса Ельцина № 872 от 24 августа 1995 года. Государственный комитет по имуществу 11 октября 1995 года предписал включить в состав компании нефтедобывающее предприятие "Ноябрьскнефтегаз", Омский НПЗ, геологоразведочное предприятие "Ноябрьскнефтегазгеофизика" и сбытовую сеть "Омскнефтепродукт". Перечисленные предприятия были выделены из "Роснефти". Приватизация В декабре 1995 года состоялся аукцион на право предоставления кредита правительству РФ под залог 51% акций "Сибнефти". Победителем было признано ЗАО "Нефтяная финансовая компания", кредитором выступил АКБ "СБС", гарантом сделки - банк "МЕНАТЕП". Размер кредита составил $100,3 млн. 20 сентября 1996 года прошел инвестиционный конкурс по продаже 19% акций "Сибнефти". Победителем стало ЗАО "Фирма "Синс", заплатившее 82,4 млрд рублей за пакет акций и обязавшееся предоставить инвестиции в размере $45 млн. 24 октября 1996 года состоялся инвестиционный конкурс по продаже 15% акций "Сибнефти". Победителем признано ЗАО "Рифайн-Ойл", заплатившее 65 млрд рублей за пакет акций и обязавшееся инвестировать $35,5 млн. 12 мая 1997 года был проведен коммерческий конкурс с инвестиционными условиями по продаже 51% акций "Сибнефти", находившихся в залоге. Победителем стало ООО "Финансовая нефтяная корпорация", которое заплатило $110 млн за пакет и обязалось инвестировать в развитие компании $40 млн. Реконструкция Омского НПЗ С мая 1996 года изменился юридический статус Омского НПЗ - он стал дочерним предприятием "Сибнефти". После этого компания начала реализацию долгосрочной программы реконструкции предприятия, рассчитанную на период до 2010 года. Программа предусматривает установку нового оборудования, которое позволит расширить количество вторичных процессов переработки нефти. Значительная часть программы уже выполнена. Среди основных достижений - прекращение выпуска этилированных автобензинов, освоение производства бензина Аи-98, снижение содержания серы и ароматических углеводородов в дизельном топливе. Предприятие уменьшило потери сырья и внедрило энергосберегающие технологии. Приобретение ВСНГК В марте 1997 года "Сибнефть" совместно с дружественными структурами приобрела на денежном аукционе 47,02% акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании". ВСНГК объединяла добывающее предприятие "Енисейнефтегаз", геологоразведочное подразделение "Енисейгеофизика" и сбытовую сеть "Востсибнефтегазсервис". Главный актив ВСНГК - лицензия на разведку и разработку Юрубченского участка Юрубчено-Тахомской зоны. Геологические запасы участка на момент сделки оценивались в 700 млн тонн нефти. Выпуск еврооблигаций В сентябре 1997 года "Сибнефть" объявила о завершении размещения трёхлетних еврооблигаций на сумму $150 млн. Процентная ставка по облигациям установлена в размере LIBOR+4%. "Сибнефть" стала первой российской нефтяной компанией, которой удалось выйти на европейский рынок долговых обязательств. Средства, полученные от продажи облигаций, компания распределила следующим образом: 75% было направлено на реализацию проектов по увеличению нефтедобычи на месторождениях "Ноябрьскнефтегаза", 20% пошли на модернизацию Омского НПЗ, 5% вложены в сбытовую сеть "Омскнефтепродукт". Смена президента компании 14 июля 1998 года совет директоров НК "Сибнефть" удовлетворил просьбу Андрея Блоха об отставке с поста президента компании. Новым президентом "Сибнефти" был назначен Евгений Швидлер, ранее занимавший пост первого вице-президента. "ЮКСИ" 19 января 1997 года в Москве руководители компаний "ЮКОС" и "Сибнефть" подписали меморандум об объединении своих производственных мощностей и структур управления. Объединенная компания получила название "ЮКСИ". В новый холдинг фактически объединились 4 российских нефтяных компании - "ЮКОС", "Восточная нефтяная компания", чей контрольный пакет находился у "ЮКОСа", "Сибнефть" и "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", контролируемая "Сибнефтью". На момент создания "ЮКСИ" занимала третье-четвертое места среди нефтяных гигантов мира и первое - среди российских компаний. Планировалось, что на первом этапе компании будут работать как четыре самостоятельных структуры в рамках холдинга. На втором этапе должно было произойти их полное слияние. Организационные мероприятия планировалось завершить в течение 1998 года. В новом нефтяном холдинге 60% объединенного долевого участия должно было принадлежать акционерам "ЮКОСа", 40% - акционерам "Сибнефти". Президентом "ЮКСИ" был назначен Михаил Ходорковский, бывший в то время председателем правления "ЮКОСа". Первым вице-президентом "ЮКСИ" по финансам был назначен Евгений Швидлер, занимавший аналогичную должность в "Сибнефти". В мае 1998 года "ЮКОС" и "Сибнефть" опубликовали официальные сообщения о приостановлении процесса объединения. Стороны не обнародовали причину отказа от намеченного плана, заявив лишь, что "ЮКОС" и "Сибнефть" останутся самостоятельными компаниями. При этом все соглашения, подписанные "ЮКСИ" с иностранными партнерами, остаются в силе, но дальнейшие переговоры будут вестись отдельно с каждым из участников "ЮКСИ". Как выяснилось позднее, заявления о глубокой интеграции "ЮКОСа" и "Сибнефти" были сделаны авансом, в реальности они продолжали работать как отдельные компании. Этот факт предопределил легкость возврата к предыдущему состоянию и отсутствие конфликтов при разделе "ЮКСИ". Финансовый кризис 1998 года Падение цен на нефть и кризис российской финансовой системы заставил НК "Сибнефть" искать пути снижения затрат. Компания урезала инвестиционную программу "Ноябрьскнефтегаза", значительно сократив наиболее крупные статьи расходов: капитальное строительство и бурение новых скважин. Также было принято решение о выводе сервисных предприятий из состава "Ноябрьскнефтегаза". Продажа ВСНГК В октябре 1999 года "Сибнефть" продала контрольный пакет акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании" РАО "Роснефтегазстрой". Позже этот пакет акций перешел в собственность НК "ЮКОС". Переход на единую акцию 13 января НК "Сибнефть" объявила официальные условия обмена своих акций 2-го выпуска на акции ОАО "Ноябрьскнефтегаз" и ОАО "Ноябрьскнефтегазгеофизика". Советом директоров компании установлены следующие коэффициенты обмена: 8 акций "Сибнефти" за 1 обыкновенную акцию "Ноябрьскнефтегаза", 4 акции "Сибнефти" за 1 привилегированную акцию "Ноябрьскнефтегаза", 3 акции "Сибнефти" за 1 обыкновенную акцию "Ноябрьскнефтегазгеофизики". Комитет по работе с миноритарными акционерами В 1999 году совет директоров АО "Сибнефть" принял решение о создании комитета по работе с миноритарными акционерами (имеющими менее 2% акций компании). В задачи комитета была включена разработка стратегии по учёту прав и интересов мелких акционеров. Необходимость создания комитета была вызвана увеличением числа акционеров в результате обмена акций дочерних предприятий компании на акции холдинга. Расширение ресурсной базы В 2000 году НК "Сибнефть" стала победителем конкурса на право разработки юго-западного участка Крапивинского месторождения, расположенного в Тарском районе Омской области. Первоначально компания планировала построить на месторождении мини-НПЗ, однако впоследствии было принято решение доставлять добытое сырьё на Омский НПЗ. В 2002 году "Сибнефть" ввела в эксплуатацию новый нефтепровод, связавший юго-западную часть Крапивинского месторождения с магистральной системой "Транснефти". Протяженность маршрута - 58 км, мощность трубопровода позволяет транспортировать до 5 тыс. тонн нефти в сутки. Ранее сырьё, добываемое на Крапивинском месторождении, доставлялось на Омский НПЗ автомобильным транспортом. По состоянию на 1 января 2007 года запасы нефти Крапивинского месторождения по категории В+С1 составляли: балансовые - 37,6 млн тонн, извлекаемые - 11,5 млн тонн. Запасы нефти по категории С2 балансовые - 1,6 млн тонн, извлекаемые - 0,5 млн тонн. Извлекаемые запасы газа: по категории С1 - 230 млн куб. м, по категории С2 - 12 млн куб. м. В 2000 году НК "Сибнефть" добыла первую тысячу тонн нефти на Ярайнерском месторождении, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. В освоении месторождения принимала активное участие компания Schlumberger, с которой "Сибнефть" заключила договор о стратегическом партнерстве. По технологии Schlumberger на Ярайнерском месторождении были пробурены скважины с горизонтальным входом в продуктивный пласт, а также использован ряд других прогрессивных технологий. Суммарные запасы Ярайнерского месторождения по категориям С1 и С2 оценивались в 99 млн тонн, извлекаемые - 34,4 млн тонн. В 2000 году в ходе аукциона НК "Сибнефть" приобрела лицензии на разработку Пякутинского, Северо-Ноябрьского и Волынтойского участков. Суммарный объём извлекаемых запасов на этих участках оценивался в 100 млн тонн. ОНАКО и Оренбургнефть В 2000 году "Сибнефть" приобрела у "ЮКОСа" 38% акций ОАО "Оренбургнефть", основного добывающего предприятия НК "ОНАКО", за $430 млн. Сделка состоялось незадолго до приватизации государственного пакета акций "ОНАКО". В аукционе по продаже 85% акций "ОНАКО" победило ЗАО "ЕвроТЭК", представляющее интересы акционеров "Тюменской нефтяной компании". Приобретя контрольный пакет акций "ОНАКО", ТНК проявила заинтересованность в получении оставшихся акций этой нефтяной компании, а также её основного добывающего предприятия. Стороны обсуждали различные варианты, в том числе обмен 38% акций "Оренбургнефти" и 1% акций "ОНАКО" на 8,6% акций TNK-International. В итоге компании договорились о том, что ТНК выкупит у "Сибнефти" интересующие её активы за $825 млн. Сделка была завершена весной 2003 года. Приобретение акций "Ставропольнефтегаза" В декабре 2000 года "Сибнефть" приобрела 27% акций "Ставропольнефтегаза". Основным акционером этого предприятия являлась "Роснефть", владевшая 38% акций "Ставропольнефтегаза". На годовом собрании акционеров кандидаты "Сибнефти" получили два места в совете директоров из девяти. СП "Сибнефть-Югра" В 2002 году ОАО "Сибнефть" и ОАО "АНК Югранефть" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Сибнефть-Югра". "Югранефть" внесла в уставный капитал СП лицензии на Южно-Приобское и Восточно-Пальяновское нефтяные месторождения, а "Сибнефть" обязалась предоставить финансовые ресурсы для реализации проекта. Уставный капитал совместного предприятия поделен в равных долях между партнерами. Объём извлекаемых запасов СП оценивается в 300 млн тонн. Расширение сбытовой сети (Екатеринбург и область) В 2000 году НК "Сибнефть" приобрела контрольные пакеты акций ОАО "Свердловскнефтепродукт" и ЗАО "Екатеринбургская компания по нефтепродуктам". Приобретение этих предприятий дало возможность "Сибнефти" занять доминирующее положение на нефтепродуктовом рынке Уральского региона. На момент совершения сделки в структуру ОАО "Свердловскнефтепродукт" и ЗАО "Екатеринбургская компания по нефтепродуктам" входили 132 АЗС и 20 нефтебаз, предприятия совместно контролировали около половины топливного рынка Свердловской области. "Сибнефть-Чукотка" В 2001 году "Сибнефть" и "Чукотская торговая компания" на паритетных условиях учредили предприятие "Сибнефть-Чукотка". "Чукотская торговая компания" внесла в уставный капитал созданного предприятия лицензии на разработку ряда участков округа - Лагунного (оценочные запасы - 38 млн тонн условного топлива), Телекайского (доказанные запасы - 2,8 млн тонн нефти и 2 млрд куб. м газа) и Западно-Озерного (5 млрд куб. м газа). Лицензионные участки расположены на континентальной части Анадырского бассейна. В апреле 2004 года "Сибнефть" добыла на Чукотке первую нефть. Приток нефти получен при испытании разведочной скважины, пробуренной на Верхне-Телекайском месторождении. Извлекаемые запасы месторождения оценены в 2,2 млн тонн условного топлива. Выход на московский топливный рынок В 2001 году НК "Сибнефть" приобрела у НК "ЛУКОЙЛ" 35% акций ОАО "Московский НПЗ" и 14,95% акций ОАО "Моснефтепродукт". В 2003 году за счёт скупки акций компания довела свою долю в голосующих бумагах ОАО "Московский НПЗ" до 39%. Доля в ОАО "Моснефтепродукт" в 2003 году достигла 26,8%. Расширение сбытовой сети (Тюменская область) В 2001 году НК "Сибнефть" совместно с дружественными структурами приобрела 78,4% голосующих акций сбытового предприятия ОАО "Тюменьнефтепродукт" у "Тюменской нефтяной компании". На момент заключения сделки в состав "Тюменьнефтепродукта" входили 80 АЗС и 22 нефтебазы. Для ТНК функционирование "Тюменьнефтепродукта" было низкорентабельным по причине высоких расходов на транспортировку нефтепродуктов с Рязанского НПЗ до Сибири. Поставка нефтепродуктов с Омского НПЗ повысила эффективность работы сбытового предприятия. Приобретение "Славнефти" 6 декабря 2002 года "Сибнефть" выкупила у Белоруссии 10,83% акций "Славнефти". За пакет акций компания заплатила $207 млн. 18 декабря 2002 года состоялся аукцион по продаже 74,95% акций "Славнефти", принадлежавших Российской Федерации. Победителем аукциона стало ООО "Инвестойл", созданное "Сибнефтью" и ТНК на паритетных условиях. Пакет акций был продан за $1,86 млрд при стартовой цене $1,7 млрд. Ещё 12,98% акций "Славнефти" находились во владении трастовой компании, которую также контролировали "Сибнефть" и ТНК. "Сибнефть" и ТНК получили в совместное владение около 99% акций "Славнефти". Приобретение ОАО "Меретояханефтегаз" В апреле 2002 года ОАО "Сибнефть" приобрело 67% акций ОАО "Меретояханефтегаз" у группы российских и иностранных инвесторов. Основной актив ОАО "Меретояханефтегаз" - лицензия на разработку Меретояхинского месторождения, балансовые запасы которого оцениваются в 121 млн тонн нефти. Кроме того, предприятию принадлежит поисковая лицензия на Карасевско-Танловский участок недр. Меретояхинское месторождение расположено поблизости от основного района работы ОАО "Ноябрьскнефтегаз". Это дало возможность начать промышленную разработку месторождения в кратчайшие сроки, используя развитую инфраструктуру "Ноябрьскнефтегаза". Расширение сбытовой сети (Красноярский край) В 2002 году НК "Сибнефть" учредила новое дочернее общество - ООО "Сибнефть-Красноярскнефтепродукт". Предприятие реализует нефтепродукты на территории Красноярского края. Доля "Сибнефти" в уставном капитале "Красноярскнефтепродукта" составила 100%. Присоединение нефтетрейдеров Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибнефть", состоявшееся в феврале 2003 года, приняло решение о присоединении к компании независимого трейдера ООО "ЮНИКАР". Присоединение трейдерских структур осуществлялось в рамках долгосрочной политики, направленной на консолидацию финансовых и товарных потоков. Ранее к "Сибнефти" были присоединены трейдерские компании "Терра", "Вестер", "Оливеста" и "Аргус". Раздел активов "Славнефти" 5 марта 2003 года "Сибнефть" и ТНК заключили предварительное соглашение по разделу активов "Славнефти". Добывающие и сбытовые активы "Славнефти" партнеры решили разделить между собой в равных долях. Вместе с тем соглашение не устанавливает строгий порядок в осуществлении поставок сырья на НПЗ "Славнефти". Планируется, что компании будут совместно управлять работой заводов, обеспечивая оптимальную загрузку перерабатывающих мощностей с возможностью перераспределения долей в поставке сырья. ЮкосСибнефть В апреле 2003 года НК "ЮКОС" и основные акционеры НК "Сибнефть" (Millhouse Capital) достигли принципиального соглашения об объединении компаний. Объединённая компания получила название "ЮкосСибнефть". Её возглавил Михаил Ходорковский, бывший в то время председателем правления НК "ЮКОС", президент "Сибнефти" Евгений Швидлер получил пост председателя совета директоров "ЮкосСибнефти". 14 мая 2003 года "ЮКОС" и "Сибнефть" объявили о подписании окончательного соглашения между основными акционерами компаний. "ЮКОС" приобрёл пакет акций, составляющий 20% акционерного капитала "Сибнефти" минус одна акция, за $3 млрд. Кроме того, стороны договорились об обмене принадлежащих Millhouse Capital 72% акций "Сибнефти" на 26,01% акций "ЮкосСибнефть". 15 августа 2003 года Министерство по антимонопольной политике России одобрило сделку о слиянии "ЮКОСа" и "Сибнефти". Учитывая негативный опыт предыдущей попытки объединения "ЮКОСа" и "Сибнефть" (создание "ЮКСИ"), стороны договорились, что в случае отказа от совершения сделки, сторона, не выполнившая свои обязательства, выплатит компенсацию в размере $1 млрд. Слияние "ЮКОСа" и "Сибнефти" приводило к появлению компании, становящейся абсолютным лидером российской нефтяной промышленности и занимающей четвёртое место по объёму добычи нефти среди негосударственных компаний в мире. Осенью 2003 года "ЮКОС" и "Сибнефть" завершили сделку по слиянию, в результате которой "ЮКОС" получил от Millhouse Capital 92% акций "Сибнефти". Сделка была осуществлена в три этапа: 20% акций "ЮКОС" выкупил за $3 млрд, 57,5% получил в обмен на 17,2% своих акций дополнительной эмиссии и ещё 14,5% обменял на 8,8% собственных акций, находившихся на балансе компании. 28 ноября 2003 года на собрании акционеров "ЮКОСа" было объявлено о прекращении процесса объединения "ЮКОСа" и "Сибнефти". Инициатива по расторжению сделки исходила от акционеров "Сибнефти". За время, прошедшее с момента заключения сделки, положение "ЮКОСа" значительно ухудшилось из-за конфликта с государственными органами РФ. Акционеры "Сибнефти" выразили намерение отказаться от объединения с "ЮКОСом", чтобы минимизировать негативное влияние на принадлежащие им активы. В ходе переговоров акционеры "ЮКОСа" и "Сибнефти" договорились о проведении "зеркальной" сделки, которая позволит вернуться к исходному состоянию: "ЮКОС" возвратит акционерам "Сибнефти" принадлежавшие им акции, а они, в свою очередь, передадут "ЮКОСу" 26,01% его акций и $3 млрд. Стороны также договорились, что "Сибнефть" не будет выплачивать компенсацию в размере $1 млрд, предусмотренную за отказ от выполнения условий сделки. По словам Ю.Бейлина, эта компенсация предусматривалась условиями сделки, которая была завершена в октябре 2003 года. "В рамках той сделки претензий к "Сибнефти" нет", - отметил он. 7 октября 2004 года "ЮКОС" возвратил 57,5% акций "Сибнефти" прежнему владельцу - управляющей компании Millhouse Capital. После передачи этого пакета в собственности "ЮКОСа" осталось 37,2% акций "Сибнефти". В середине июля 2005 года "ЮКОС" возвратил Millhouse Capital 14,5% акций "Сибнефти". В собственности "ЮКОСа" осталось 20% акций "Сибнефти", которые он приобрёл за $3 млрд в ходе объединения компаний. Ноябрьская газоэнергетическая компания В начале января 2003 года ОАО "АК "СИБУР" и ОАО "Сибнефть" подписали меморандум о создании совместного предприятия ЗАО "Ноябрьская газоэнергетическая компания" на базе Муравленковского ГПЗ. Доля "СИБУРа" в уставном капитале совместного предприятия должна была составить 51%, доля "Сибнефти" - 49%. Вклад "СИБУРа" в уставный капитал СП представлен в виде имущественного комплекса Муравленковского ГПЗ, "Сибнефть" намеревалась внести в уставный капитал денежные средства, которые должны были быть направлены на строительство газотурбинной электростанции. Создание "Ноябрьской газоэнергетической компании" было приостановлено в связи с объединением "ЮКОСа" и "Сибнефти". Реализация проекта строительства газотурбинной электростанции на Муравленковском ГПЗ была возобновлена только после того, как контрольный пакет акций "Сибнефти" был продан "Газпрому". Развитие сбытовой сети (Санкт-Петербург) В 2003 году НК "Сибнефть" учредила 100%-ное дочернее предприятие "Сибнефть-Санкт-Петербург". Цель нового предприятия - создание и развитие сбытовой сети в Санкт-Петербурге. Ранее в городе отсутствовали АЗС "Сибнефти". В 2001-2002 годах "Сибнефть" предпринимала попытки выйти на топливный рынок Санкт-Петербурга через покупку местного оператора "Фаэтон", однако эта сделка не состоялась. Консолидация ЗАО "Арчинское" и ООО "Шингинское" Весной 2004 года НК "Сибнефть" объявила об увеличении доли собственности до 100% в уставных капиталах ЗАО "Арчинское" и ООО "Шингинское". ЗАО "Арчинское" владеет лицензиями на поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на Арчинском и Урманском месторождениях, ООО "Шингинское" располагает пакетом лицензий на разработку Шингинского месторождения. Месторождения находятся в Парабельском районе Томской области. "Разработка месторождений в Томской области соответствует нашей стратегии, направленной на расширение географии деятельности, - сказал президент ОАО "Сибнефть" Евгений Швидлер. - Близость к Западно-Крапивинскому месторождению способствует созданию на юге Западной Сибири единого нефтедобывающего комплекса компании". Расширение ресурсной базы В марте 2005 года НК "Сибнефть" выиграла открытый аукцион на право разработки нефтяных участков Салымский-2 и Салымский-3 на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Суммарные извлекаемые запасы этих участков составляют 49,4 млн тонн нефти. Лицензионный участок Салымский-3 с извлекаемыми запасами нефти в 23,4 млн тонн приобретён за 200,3 млн рублей, Салымский-2 с извлекаемыми запасами нефти в 25,9 млн тонн приобретён за 342,8 млн рублей. В мае 2005 года "Сибнефть" приобрела лицензию на Среднетаймуринский участок в Красноярском крае. Стоимость лицензии - 27,5 млн рублей. Объем геологических ресурсов участка составляет 166,9 млн тонн нефти и 429,7 млрд куб. м природного газа. Лицензия на Среднетаймуринский участок стала для "Сибнефти" первой на территории Восточной Сибири. 1 июля 2005 года ОАО "Сибнефть" было признано победителем открытого аукциона на право разведки и добычи углеводородного сырья на Тымпучиканском участке (Республика Саха). Объем извлекаемых запасов Тымпучиканского участка по категории С1+С2 составляет 16,9 млн тонн нефти и 13,4 млрд куб. м природного газа. За лицензию на разработку участка компания заплатила 440 млн рублей. В сентябре 2005 года НК "Сибнефть" победила в аукционе на право разведки и добычи углеводородного сырья на Хотого-Мурбайском участке в республике Саха (Якутия). За лицензию на разработку участка компания заплатила 8,8 млн рублей. Объём извлекаемых запасов участка по категории С1+С2 составляет 10,6 млрд куб. м природного газа. Эта покупка стала вторым приобретением "Сибнефти" в Якутии после покупки лицензии на Тымпучиканский участок. Осенью 2005 года создано подразделение "Сибнефть-Восток" для работы в качестве оператора в Омской и Томской областях, а также регионах Восточной Сибири. 20 декабря 2005 года "Сибнефть-Восток" выиграла аукцион на право освоения Еллейского нефтяного участка в Томской области. Лицензионный участок был приобретён за 294 млн рублей, что превысило стартовую цену в 2 раза. Лицензионное соглашение, заключаемое на 25 лет, предполагает геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Запасы нефти на участке по категории С1: геологические - 1,34 млн тонн, извлекаемые - 0,47 млн тонн, перспективные ресурсы категории С3: геологические - 21,48 млн тонн, извлекаемые - 7,74 млн тонн, прогнозные извлекаемые ресурсы категории Д1+Д2 - 47,24 млн тонн. Сибнефть-Хантос В апреле 2005 года создано ООО "Сибнефть-Хантос". В его состав вошли территориальные проекты по добыче нефти "Приобский" и "Пальяновский". Основной задачей предприятия является разработка месторождений в ХМАО и Тюменской области: Приобского, Пальяновского и Зимнего, а также группы Салымских участков ("Салым-2", "Салым-3", "Салым-5"). Реконструкция Омского НПЗ В сентябре 2005 года была завершена реконструкция установки каталитического риформинга Л-35-11/1000 с блоком гидроочистки. Установка производит высокооктановый компонент бензина с октановым числом до 102. Производительность установки по сырью - 1 млн тонн в год. Строительство установки было начато в феврале 1996 года. С 1998 года по 2000 год работы были приостановлены в связи с финансовым кризисом в России. Первоначально планировалось произвести только реконструкцию блока риформинга, но было принято решение заменить также блок гидроочистки. Лопуховский блок В 2005 году "Сибнефть" купила у ТНК-BP 75% ООО "ТНК-Сахалин". Основным активом этого предприятия является лицензия на разработку Лопуховского блока. Лопуховский блок расположен на мелководном шельфе Сахалина между месторождениями, входящими в проекты "Сахалин-4" и "Сахалин-5". Площадь участка составляет 3,5 тыс. кв. км, прогнозные запасы блока оцениваются в 130 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Результаты сейсморазведки, проведённой 2003-2004 годах специалистами ТНК-BP, показали низкую перспективность блока. EPetrol В марте 2006 года "Сибнефть" подписала договор с "РК-Газсетьсервисом", в рамках которого компания выкупила 14 многофункциональных автозаправочных комплексов в Московской и Тверской областях, работающих под брендом EPetrol. Приобретённые автозаправочные комплексы имеют оборудование, позволяющее осуществлять реализацию газомоторного топлива. Ранее "Сибнефть" не присутствовала на рынке газового топлива. Газпром нефть 28 сентября 2005 года ОАО "Газпром" и Millhouse Capital подписали документы на приобретение 72,7% акций ОАО "Сибнефть". Сумма сделки составила $13,09 млрд. Ранее "Газпром" купил 3% акций "Сибнефти" у "Газпромбанка". Таким образом, "Газпром" получил контроль над 75,7% акций ОАО "Сибнефть". 23 декабря 2005 года состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибнефть". Акционеры избрали нового президента компании, которым стал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Рязанов. На собрании также был избран новый состав совета директоров. Ни один из прежних членов совета директоров не сохранил свое место в совете. Вместо них в новый совет директоров были избраны 7 представителей Газпрома, во главе с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и 2 представителя "ЮКОСа". Собрание акционеров также сменило аудитора. Вместо Ernst & Young аудитором "Сибнефти" избран постоянный аудитор "Газпрома" PriceWaterhouseCoopers. 13 мая 2006 года состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибнефть", на котором было приняло решение о смене названия компании на "Газпром нефть". Также компания сменила адрес регистрации - с Омска на Санкт-Петербург. http://www.ngfr.ru/library.html?sib |

| Thursday, December 9th, 2010 | |

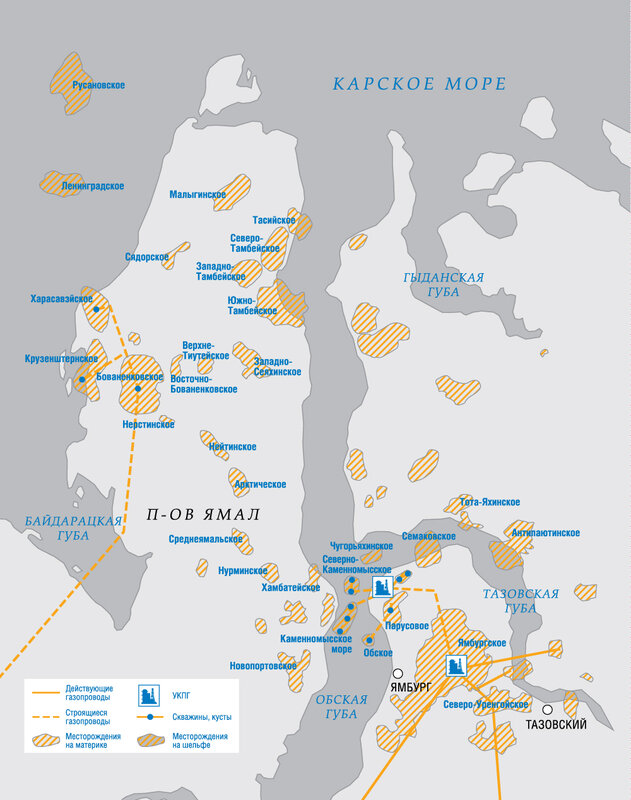

| 8:50 am | Ямальская четверка У «Газпрома» и «Новатэка» есть шанс пополнить запасы на Ямале. Премьер Владимир Путин поручил распределить лицензии на четыре участка, которые могут стать новой ресурсной базой для сжижения газа на полуострове В 2011 г. государство должно расстаться с четырьмя нефтегазовыми участками — Северо-Обским, Восточно-Тамбейским, Утренним и Геофизическим (см. врез). Вся четверка внесена в план по развитию производства сжиженного газа на Ямале как мера «по расширению ресурсной базы». Распоряжение об этом Путин подписал 1 декабря. Кто и как получит участки, не известно. В распоряжении лишь уточняется, что произойдет это в «установленном порядке». Сейчас на Ямале два крупных игрока. Основные ресурсы — у «Газпрома». Две лицензии — у «Новатэка», в том числе на гигантское Южно-Тамбейское месторождение с запасами газа в 1,256 трлн куб. м. Сейчас это ресурсная база для пилотного СПГ-проекта на полуострове, который должен заработать в 2016-2018 гг. И по сути, хотя и не формально, весь план, в рамках которого будут распределены новые лицензии, написан «под «Новатэк», отмечает чиновник Минприроды. Новые участки нужны компании, чтобы снизить риски ямальского проекта, ведь нельзя делать ставку только на одно месторождение, добавляет собеседник «Ведомостей». Правда, Северо-Обский и Восточно-Тамбейский участки расположены в Карском море, а на шельфе могут работать только госкомпании (как и получать лицензии и без конкурса). Но возможен вариант, при котором лицензии возьмет «Газпром», а потом создаст СП с «Новатэком», отмечает чиновник Минприроды. В 2008 г. «Газпром» и сам интересовался Северо-Обским участком. Остался ли интерес, представитель «Газпрома» комментировать не стал. Но отметил, что сам концерн не предлагал правительству или Минприроды включить ямальские участки в список лицензирования на 2011 г. Сделал ли это «Новатэк», его представитель не говорит, отмечая лишь, что в целом компания «заинтересована в расширении ресурсной базы производства СПГ на полуострове». Сотрудники пресс-службы правительства не комментируют распоряжение Путина. В начале года запасы «Новатэка» превышали 2,6 трлн куб. м газа (ABC1 + C2). Недавно он купил 25,5% нефтегазовой компании «Северэнергия» (запасы — 1,26 трлн куб. м), на подходе покупка 51% «Сибнефтегаза» (395,5 млрд куб. м). При этом только Утренний участок — не самый крупный из четверки — может увеличить запасы компании почти на 20% даже с учетом новых приобретений. Вероятность того, что «Новатэк» получит один-два новых участка, очень велика, считает аналитик UBS Максим Мошков: это показывают все последние события — налоговые льготы для «Ямал СПГ», соглашение с «Газпромом» на экспорт ямальского газа, минуя монополию концерна. А в случае удачи «Новатэк» действительно снизит риски ямальского проекта и, возможно, даже сможет увеличить будущую мощность СПГ-завода с нынешних 15 млн т в год, добавляет Мошков. Правда, все будет зависеть от спроса на этот газ. http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic Новые гиганты В открытых источниках есть данные только о ресурсах Северо-Обского участка (1,54 трлн куб. м по С3 + D1, проект программы освоения Ямала) и Утреннего (он же Салмановский, 767 млрд куб. м по С1 + С2, данные «Интерфакса»). |

| Wednesday, November 17th, 2010 | |

| 11:40 am | Новый железнодорожный проект в Ямало-Ненецком округе Три компании — «Газпром», РЖД и корпорация «Урал промышленный — Урал полярный» должны создать совместное предприятие, которое займется строительством железной дороги с запада на восток Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Речь о ветке Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево на 707 км. А решение по проекту принято 12 ноября на совещании в Минтрансе, сообщил вчера «Урал промышленный». Участки этой ветки начали строить еще в 1980-х. Но в 1990 г. госфинансирование было остановлено, а проект заморожен. В итоге сейчас ветка от Коротчаева до Пангоды (187 км) принадлежит РЖД. Участок Пангоды — Надым (110 км) — «Газпрому», говорил в 2007 г. в интервью газете «Гудок» гендиректор Ямальской железнодорожной компании (ЯЖДК) Якоб Крафт. Но эти ветки нужно «усилить» и достроить, отмечается на сайте корпорации «Урал промышленный» (см. www.vedomosti.ru). Нужны мостовые переходы через реки Обь и Надым. Плюс надо построить участки от Надыма до Обской. И все вместе стоит 151,5 млрд руб., следует из материалов на сайте. ( Read more... ) 15.11.2010 Создается Специальная Проектная Компания (СПК) в целях обеспечения строительства и последующей эксплуатации Северного широтного хода "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево". http://www.cupp.ru/press_2010_227.html Корпорация "Урал Промышленный - Урал Полярный" привлечет для строительства Северного широтного хода около 60 млрд руб. ... Учитывая срок окупаемости, сегодня мы планируем, что окупаемость будет на горизонтах от 15 до 20 лет, это достаточно серьезно. Кроме того, на горизонтах 15-20 лет трудно получить и некие гарантии, поскольку строительство магистрали требует координации усилий всех участников процесса. А у нас участники строительства широтной магистрали непростые - это, в первую очередь, Газпром и ОАО "РЖД" ... работа по Северному широтному ходу началась с актуализации грузопотока в условиях кризиса. "Нужно сказать, что по широтной линии он нисколько не уменьшился. Мы сегодня имеем подписанные трехсторонние соглашения с грузовладельцами и с ОАО "РЖД", которые подтверждают объем перевозок до 23 млн т газового конденсата только по широтному ходу, что требует еще усиления и достройки Северного широтного хода до Усть-Луги, до порта выгрузки", - сказал он. http://www.cupp.ru/press_2010_228.html  http://www.cupp.ru/press_release_144.ht 10.01.2010 12:10 ОАО «Газпром» открыло рабочее движение по железной дороге «Обская — Бованенково», протяженность которой составила 525 км. Ввод в эксплуатацию железной дороги «Обская — Бованенково» и строительство участка до станции Карская (572 км) (открытие рабочего движения на участке Бованенково — Карская запланировано в 2010 году) позволит обеспечить круглогодичную, быструю, наименее затратную и всепогодную доставку грузов и персонала на месторождения Ямала в условиях сурового полярного климата. Железная дорога даст возможность перевозить до 3 млн тонн грузов в год. Это строительные материалы, техника, оборудование, металлоконструкции, ГСМ, химреагенты, трубы и кабели необходимые для освоения Бованенковского и других месторождений на Ямале, а также строительства и эксплуатации системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта». Кроме того, железная дорога позволит вывозить с месторождений полуострова жидкие фракции товарной продукции, в частности, газовый конденсат. При строительстве железной дороги «Обская — Бованенково» были применены уникальные технологии. В частности, насыпь железной дороги возводилась из влажного пылеватого песка, который под воздействием низких температур приобретает необходимую прочность. Для обеспечения устойчивости конструкции земляного полотна в летние месяцы разработана и применена послойная уникальная система термоизоляции (поверх замерзшего песка уложен пенополистерол, сооружены обоймы из геотекстиля). Самым технически сложным участком железной дороги стал мостовой переход через пойму реки Юрибей. Протяженность мостового перехода составляет 3,9 км, общая масса — более 30 тыс. тонн. Главной особенностью конструкции мостового перехода являются его опоры. Для обеспечения надежности они были выполнены из металлических труб диаметром 1,2–2,4 м, забурены в вечную мерзлоту на глубину от 20 до 40 м и заполнены армированным бетоном. При этом сохранить вечную мерзлоту от оттаивания позволяют новаторские технологии, разработанные российскими учеными и конструкторами. http://gazprom.ru/press/news/2010/janua   На строительстве железной дороги было задействовано около 7,5 тысяч рабочих http://gazprom.ru/production/projects/m Трансполярная магистраль http://ru.wikipedia.org/wiki/501-я_стр http://af1461.livejournal.com/131049.htm http://ananich.wordpress.com/2007/0 Железная дорога Обская — Бованенково http://ru.wikipedia.org/wiki/Железная_д http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3 |

| Wednesday, November 10th, 2010 | |

| 11:30 am | Сибнефтегаз Сибнефтегаз — динамично развивающаяся компания, наращивающая объемы добычи и подготовки газа, с перспективой пуска новых производственных мощностей и дальнейшего увеличения активов. Основные виды деятельности — добыча углеводородного сырья, выполнение геологоразведочных, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. В активе компании имеются лицензии на право пользования недрами Берегового, Пырейного, Хадырьяхинского и Западно-Заполярного участков, которые расположены в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2009 году завершено обустройство Cеноманской залежи Берегового месторождения и начато освоение нижележащих горизонтов, пуск в промышленную эксплуатацию которых намечен на 2014 год. Интенсивные работы по обустройству Пырейного месторождения начаты в марте 2007 года. 23 апреля 2009 года состоялась официальная церемония пуска месторождения в промышленную эксплуатацию. По Хадырьяхинскому месторождению в соответствии с утвержденной программой ведутся геологоразведочные работы, проводятся предпроектные изыскания и проектные работы. На Западно-Заполярном месторождении предстоит дополнительное проведение геологоразведочных работ для изучения глубоколежащих горизонтов. http://www.sibneftegaz.ru/about/today/   Береговое газоконденсатное месторождение ( Read more... ) Пырейное газоконденсатное месторождение ( Read more... ) Западно-Заполярное газовое месторождение ( Read more... ) Хадырьяхинское газоконденсатное месторождение ( Read more... ) http://www.sibneftegaz.ru/production/pr Из годового отчета за 2009 г.  http://www.sibneftegaz.ru/upload/ib Из годового отчета за 2008 г. Структура запасов углеводородов, состоящих на балансе ОАО «Сибнефтегаз» по состоянию на 01.01.2009 г.  http://www.sibneftegaz.ru/upload/ib История 23 апреля 2009 г. Состоялась официальная церемония пуска в промышленную эксплуатацию Пырейного газоконденсатного месторождения. 21 марта 2009 г. Компания поставила первые 10 млрд м3 природного газа с Берегового месторождения. 1 июля 2008 г. Произведена реструктуризация Компании, что позволило обеспечить дополнительную прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, повысить эффективность её анализа и контроля, с учетом реальной потребности Компании и выставленных приоритетов. декабрь 2007 г. Выделение Пырейного газового промысла в обособленное многофункциональное cтруктурное подразделение. 16 ноября 2007 г. Береговой газовый промысел дал стране 1-ый млрд м3 природного газа. 19 апреля 2007 г. Состоялась официальная церемония пуска в промышленную эксплуатацию Cеноманской газовой залежи Берегового месторождения. 2007 г. Начало интенсивного обустройства Пырейного месторождения. Начата реализация утверждённой программы геологоразведочных работ, проведение предпроектных изысканий, проектных работ по Хадырьяхинскому месторождению. 2006 г. Приобретена лицензия и подписано лицензионное соглашение на право пользования недрами Хадырьяхинского участка. апрель 2003 г. Выделение Берегового газового промысла в обособленное многофункциональное структурное подразделение. апрель 2003 г. Компания закончила строительство первой очереди объектов обустройства Берегового месторождения. 1998 г. Приобретены лицензии и подписаны лицензионные соглашения на право пользоваться недрами Берегового, Пырейного, Западно-Заполярного участков. 24 мая 1994 г. Создание Открытого акционерного общества «Сибирская нефтегазовая компания». http://www.sibneftegaz.ru/about/his Вслед за главным акционером — Геннадием Тимченко «Новатэк» решил устроить шопинг-марафон. Компания ведет переговоры с Газпромбанком о покупке контроля в очередном активе - «Сибнефтегазе» ( Read more... ) «Сибнефтегаз» до 2006 г. контролировался «Итерой», та еще в 2003 г. готова была запустить главное месторождение «дочки» — Береговое. Но «Газпром» не давал доступа к трубе. В итоге в конце 2006 г. «Итера» уступила 51% «Сибнефтегаза» Газпромбанку за $131,5 млн, что эксперты называли очень заниженной ценой. «Сибнефтегаз» торжественно начал добычу, рассчитывая в 2009 г. нарастить ее до 12 млрд куб. м (почти треть добычи «Новатэка»). Но из-за кризиса производство упало вдвое (см. справку), причем не без участия «Газпрома», который сам боролся за всех возможных потребителей, говорят сотрудники концерна. Газпромбанк с самого начала хотел избавиться от непрофильного актива. В прошлом году он начал переговоры с «Газпромом», предложив как вариант схему обмена: контроль в «Сибнефтегазе» в обмен на 5-6% «Новатэка» из доли «Газпрома». 51% «Сибнефтегаза» были предварительно оценены в $1 млрд с учетом долга, рассказывал топ-менеджер Газпромбанка. Такая оценка актуальна и для сделки с «Новатэком», говорит инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров. А «Газпром» решил, что сейчас ему не стоит «разбрасываться», говорит близкий к концерну источник. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic «Сибнефтегаз» Газовая компания Запасы – около 400 млрд куб. м (ABС1 + С2), добыча в 2009 г. – 3,6 млрд куб. м. Владельцы – Газпромбанк (51%), «Итера» (49%). Выручка (МСФО, 2009 г.) – 2,2 млрд руб., убыток – 1,8 млрд руб., чистый долг – 20,2 млрд руб. Фотогалерея Береговое месторождение http://www.sibneftegaz.ru/about/pho Пырейное месторождение http://www.sibneftegaz.ru/about/pho Хадырьяхинское месторождение http://www.sibneftegaz.ru/about/pho |

| Sunday, October 10th, 2010 | |

| 9:40 pm | Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года http://www.energyland.info/files/librar Проект Генеральная схема развития газовой отрасли России на период до 2030 года (далее – Генеральная схема) разработана в рамках Комплекса мероприятий по развитию системы трубопроводного транспорта углеводородного сырья в Российской Федерации, утвержденного Минпромэнерго 10.09.2004, подготовленного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25.02.2004 № Пр-313. Москва 2008 http://energyland.info/library-show-292 http://energyfuture.ru/generalnaya-sxem http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.es 01  02  03  04 Рисунок 2.1.1 Прогноз структуры потребления газа, %  Уровень газификации жилого фонда Центрального федерального округа природным газом составляет 70,4%, в том числе в городах и поселках городского типа – 78,1%, в сельской местности – 47,7%. Уровень газификации жилого фонда Северо-Западного федерального округа природным газом составляет 47,3%, в том числе в городах и поселках городского типа – 57,4%, в сельской местности – 11,2%. Уровень газификации жилого фонда Южного федерального округа природным газом составляет 76,3%, в том числе в городах и поселках городского типа – 84,8%, в сельской местности – 61,4%. Уровень газификации жилого фонда Приволжского федерального округа природным газом составляет 75,4%, в том числе в городах и поселках городского типа – 84,1%, в населенных пунктах сельской местности – 56,3%. Уровень газификации жилого фонда Уральского федерального округа природным газом составляет 46,7%, в том числе в городах и поселках городского типа – 54,3%, в сельской местности – 17,2%. 05  По прогнозу Мирового Энергетического Агентства (МЭА), мировой спрос на природный газ до 2030 г. будет увеличиваться на 2,3% в год. К 2030 году потребление газа будет на 90% выше, чем в настоящее время, и газ станет вместо угля вторым по объему источником энергии в мире. В результате удельный вес природного газа в структуре мирового потребления первичной энергии повысится с 21% в 2005 г. до 25% к 2030 г. 06 Таблица. 2.2.1. Прогноз поставок российского сетевого газа в европейские страны  Доля сжиженного природного газа в общем объеме международной торговли природным газом составляет в настоящее время порядка 27%. При этом товарооборот СПГ увеличивается опережающими темпами (10-12% в год) по сравнению с поставками сетевого газа. К 2015 г. прогнозируется двукратное увеличение рынка СПГ. По данным одного из ведущих аналитических агентств «Вуд Макензи», потребность мировой экономики в новых объемах СПГ в 2015 году составит 64 млрд.куб.м. Суммарный экспорт природного газа по трубопроводам в КНР и Республику Корея с 2020 г. и далее сможет составить 25-50 млрд. м3, а объёмы поставок российского сжиженного природного газа в страны АТР в 2020 г. составят 20 млрд. м3, к 2030 г. – 26,6 млрд. м3. 07  08  Границы прогнозного диапазона суммарной потребности в газе (рис. 2.3.1.) определяются минимальными и максимальными объемами поставок на внутренний и экспортный рынки. Рисунок 2.3.1. Диапазон прогнозных объёмов суммарной потребности в газе 09  Поле «1» соответствует объемам газопотребления включающим реализацию всех перспективных экспортных проектов газа в зоне ЕСГ («Северный поток», «Южный поток») и на Востоке страны («Алтай» и «Восток-50»). Максимальный прогнозный уровень спроса на внутреннем рынке предусмат- ривает сохранение существующего в настоящее время низкого уровня эффективности использования энергоресурсов в национальном хозяйстве при заниженных ценах на газ, не способствующих реализации потенциала газосбережения (особенно в электроэнергетике). Поле «2» характеризуется темпами прироста объемов внутреннего потребления, определяющимися реализацией государственной политики, направленной на стимулирование энерго- и газосбережения, повышение энергобезопасности за счет сокращения доли газа в топливно-энергетическом балансе страны, в том числе за счет доведения внутренних цен на газ до уровней, обеспечивающих равную доходность с экспортными поставками. При этом предполагается организация дополнительных объемов экспорта газа с учетом прогнозируемого потенциала продаж в Южную Европу, США и страны АТР (по варианту «Восток-25»). Поле «3» графика предполагает объемы поставок на внутренний рынок, соответствующие инновационному энергосберегающему сценарию развития экономики страны, а также ограниченный потенциал наращивания экспортных поставок. Расчеты прогнозных объемов ввода производственных мощностей производились для области поля «2», охватывающей наиболее вероятные перспективы развития внутреннего и внешнего рынков газа. В импорте газа из Центральной Азии важнейшую роль будет играть Туркменистан. В последние годы в Восточной Туркмении открыты новые крупнейшие газовые месторождения – Южная Иолотань-Осман и Большой Яшлар с ожидаемыми запасами не менее 2,5 и 1,5 трлн. куб. м соответственно, а также крупное месторождение Караджаовлаки. Предварительная оценка позволяет говорить о потенциально возможных объемах добычи газа в Туркменистане на уровне 100–120 млрд. куб. м в год. С учетом оценок объемов внутреннего потребления (16–18 млрд. куб. м в год) максимальный экспортный потенциал Туркменистана оценивается в объёме 84 млрд. куб. м в 2015 г. и 102 млрд. куб. м в 2030 г. Важнейшим условием реализации данного потенциала является резкое наращивание объемов разведочного бурения. Для полноценной подготовки месторождений к разработке требуется ускорение геолого-разведочных работ с обеспечением годового прироста разведанных запасов примерно в 200 млрд. куб. м. Оценка сырьевой базы газовой промышленности Узбекистана позволяет сделать заключение о небольшом потенциале роста объёмов добычи газа до 2010-2015 гг. и сохранении экспортных возможностей на уровне 10 млрд. куб. м в год. Открытие и разведка крупнейших по запасам нефтегазовых месторождений в Казахстане – Тенгиз (на суше) и Кашаган (в акватории Северного Каспия) вкупе с запасами крупнейшего Карачаганакского газоконденсатного месторождения – создает надежную сырьевую базу для роста добычи, в том числе, добычи товарного газа с 16 млрд. куб. м в 2007 г. до 50 млрд. куб. м в 2030 г. Экспортный потенциал Казахстана оценивается в объёме 20 млрд. куб. м в 2015 г. и 26 млрд. куб. м в 2030 г. При условии подтверждения запасов газа в регионе результатами международного аудита, а также динамичного освоения сырьевой базы центральноазиатских стран, возможные объёмы импорта Россией газа из этого региона оцениваются на уровне 96 и 102 млрд. куб. м в 2015 и 2030 г., соответственно. Рисунок 2.4.1. Диапазон возможных и наиболее вероятных объёмов поступления центральноазиатского газа в ЕСГ России 10  С точки зрения существующей сырьевой базы и с учетом планируемых экспортных поставок из Туркмении в Китай (до 30 млрд. куб. м в год) и Иран (до 14 млрд. куб. м в год), наиболее вероятным и обоснованным представляется вариант поставок газа в Россию из стран Центральной Азии в объеме 70 млрд. куб. м в год на долгосрочную перспективу. Такой уровень является обоснованным также и с точки зрения ограничений производительности системы магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр. 11  Начальные суммарные ресурсы газа (НСР) России оцениваются по состоянию на 01.01.2007 в 248,6 трлн. м3, в том числе суша – 174,8 трлн. м3, шельф – 73,8 трлн. м3. Наиболее значительные ресурсы газа сосредоточены в недрах Западной Сибири (суша и шельф Карского моря) – 132,2 трлн. м3, Восточной Сибири – 37,9 трлн. м3, Дальнего Востока – 14,5 трлн. м3, а также в Северо-Западном районе России (суша Тимано-Печорской провинции и шельф Баренцева моря) – 26,4 трлн. м3. Доля России в мировых НСР составляет 40,6%. Ресурсная база газовой промышленности России представлена на рисунке 3.1.1. Рисунок 3.1.1 Ресурсная база газовой промышленности России 12  Из 47,8 трлн. м3 разведанных запасов 21,0 трлн. м3 приходятся на Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР), 10,4 трлн. м3 – полуостров Ямал, 5,9 трлн. м3 – шельф (в том числе 2,9 трлн. м3* – Штокмановское месторождение Баренцева моря), 4,6 трлн. м3 – суша Европейской части РФ, 4,0 трлн. м3 – Восточная Сибирь и Дальний Восток, 1,9 трлн. м3 – другие регионы. По состоянию на 01.01.2007 из общего объема 47,8 трлн. м3 разведанных запасов газа России ОАО «Газпром» контролировало 29,8 трлн. м3 (62,3%), крупные нефтяные и независимые компании 10,2 трлн. м3 (21,4%), в нераспределенном фонде находилось 7,8 трлн. м3 (16,3%). Разведанные запасы газа характеризуются сложной внутренней структурой (рисунок 3.1.2). Из 47,8 трлн. м3 суммарных запасов 8,3 составляют запасы месторождений с падающей добычей, 7,7 – запасы месторождений со стабильной добычей, 2,5 трлн. м3 – запасы Астраханского месторождения (ограничение добычи по экологии), 1,2 трлн. м3 – запасы мелких месторождений и 28,1 трлн. м3 – запасы неразрабатываемых месторождений (обеспечение добычи на среднюю и дальнюю перспективу). 13  Для обеспечения развития газовой отрасли необходимый общий прирост разведанных запасов газа в период 2008-2030 гг. оценивается в 26,0 трлн. м3, в т.ч. по суше Западной Сибири – 7,0 трлн. м3, по Европейским районам – 1,7 трлн. м3, по регионам Восточной Сибири, Дальнего Востока и Охотскому морю – 3,3 трлн. м3, по арктическому шельфу – 14,0 трлн. м3 При этом ожидаемый объем разведочного бурения в целом по России составит 13140 тыс. м. 14  15  Рисунок 3.1.3 Затраты на ГРР по России за период 2008-2030 гг. 16  В настоящее время и на рассматриваемый период основным регионом добычи газа в России остается Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР) Западной Сибири, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе месторождения. Добыча газа по региону в 2006 году составила порядка 86 % от суммарной добычи по России, в 2007 году – 85 %. В перспективе прогнозируется снижение добычи газа по объективным причинам, связанным с высоким уровнем выработанности уникальных месторождений региона (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское), снижением пластового давления на них, подъемом уровня газоводяного контакта (ГВК), длительным сроком работы оборудования. По состоянию на 01.01.2008 выработанность Медвежьего (сеноман) месторождения составляла 82,2 %, Уренгойского (сеноман) – 64,7 %, Ямбургского (сеноман) – 52,1 %. Для поддержания проектных уровней отборов и обеспечения стабильной добычи газа на действующих месторождениях необходимо обеспечить проведение реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа (прогнозные объёмы работ по реконструкции объектов добычи газа по России представлены в разделе 3.4. «Ввод мощностей в добыче газа и конденсата»). Одновременно, необходимо обеспечить решение проблем извлечения остаточных запасов газа («низконапорный» газ) на завершающей стадии разработки действующих месторождений с достижением высоких коэффициентов газоотдачи. Следует отметить, что существующие технологии не обеспечивают экономически эффективную возможность компримирования газа низкого давления для его дальнейшей транспортировки потребителям. Соответственно, требуется создание новых технологий добычи и использования «низконапорного» газа. Дальнейшее развитие добычи газа в НПТР связано с разработкой глубокозалегающих нефте- и конденсатосодержащих залежей, характеризующихся сложными горно-геологическими условиями и многокомпонентными составами пластовой смеси. В связи с этим прогнозируется увеличение объемов добычи «жирного» газа и жидких углеводородов, что при отсутствии в регионе свободных мощностей по транспортировке и переработке жидких углеводородов может стать ограничивающим фактором для развития добычи газа на месторождениях. Доля объемов добычи газа в НПТР прогнозируется в размере 54-57 % в 2020 году и 31-33 % в 2030 году от общей добычи по России. 17  Полуостров Ямал Добыча газа на полуострове Ямал начинается с ввода в разработку в 2011 году сеноман-аптских залежей Бованенковского газоконденсатного месторождения. Обская и Тазовская губы Первоочередными объектами разработки в регионе являются открытые месторождения: Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, Северо-Парусовое, Парусовое, Семаковское, Адерпаютинское, Антипаютинское. Добычу газа планируется начать с ввода в разработку Северо-Каменномысского месторождения в период 2015-2017 гг. Шельф Баренцева моря На шельфе Российской Федерации предусматривается освоение в первую очередь Штокмановского месторождения, ввод которого намечается в 2013 году. Восточная Сибирь и Дальний Восток В качестве базовых рассматриваются следующие газоконденсатные и нефтегазоконденсатные месторождения: - месторождения углеводородов морского шельфа острова Сахалин (проекты «Сахалин -1, «Сахалин -2» и перспективные блоки «Сахалин-3–6»); - Чаяндинское НГКМ (Республика Саха (Якутия)); - Ковыктинское ГКМ (Иркутская область); - Собинско-Пайгинское и Юрубчено-Тохомское НГКМ (Красноярский край). На основе расположения базовых месторождений в восточных регионах России предусматривается создание следующих территориальных промышленных центров газодобычи: 1. Сахалинский центр газодобычи - на базе месторождений шельфовой зоны острова Сахалин (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2») с дальнейшим развитием центра за счёт реализации проектов «Сахалин-3–6». 2. Якутский центр газодобычи - на базе Чаяндинского месторождения с дальнейшим развитием за счет освоения Среднеботуобинского, ТасЮряхского, Верхневилючанского и других месторождений. 3. Иркутский центр газодобычи - на основе Ковыктинского месторождения, а также Южно-Ковыктинской лицензионной площади и месторождений севера Иркутской области. 4. Красноярский центр газодобычи - на базе Собинско-Пайгинского и Юрубчено-Тохомского месторождений, в дальнейшем для поддержания уровней добычи газа в разработку могут быть вовлечены Оморинское, Куюмбинское, Агалеевское и другие месторождения. Основная часть месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока являются газоконденсатными или нефтегазоконденсатными с высоким газовым фактором. Газ данного региона отличается наличием в его составе большого количества ценных компонентов, таких как этан, пропан, бутан, тяжёлые угле- водороды, гелий. Содержание этих компонентов колеблется от 8 до 32 %. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточена большая часть разведанных запасов гелия России. 18   19  20  Прогноз развития добычи конденсата В 2007 году добыча конденсата в России составила 15,1 млн. т, в том числе в Надым-Пур-Тазовском регионе – 9,9 млн. т (65,5 %), в европейской части – 4,9 млн. т (32,5 %), в Томской области – 0,3 млн. т (2 %), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 0,1 млн. т (0,7 %). В перспективе объемы добычи конденсата увеличатся до 26-32 млн. т в 2020 году и до 31-37 млн. т в 2025 году. Увеличение объемов добычи конденсата связано с вводом в разработку глубокозалегающих конденсатосодержащих залежей новых месторождений. Таковыми, в частности, являются практически все новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, где объемы добычи конденсата увеличатся с 10,0 млн. т в 2008 году до 15-18 млн. т в 2020 году и до 18-23 млн. т в 2025 году. После 2025 года прогнозируется снижение добычи конденсата по России до 30-35 млн. т в 2030 году, в основном, в Надым-Пур-Тазовском регионе по причине наступления периода падающей добычи на газоконденсатных месторождениях. Значительные объемы добычи конденсата прогнозируются в новых газодобывающих регионах. Предполагается, что на полуострове Ямал объемы добычи конденсата к 2030 году составят 5,3-5,5 млн. т, на шельфе Баренцева моря – 0,7-0,8 млн. т, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 4,8-5,4 млн.т. 21  22  23  Определения, обозначения и сокращения Ачимовская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к проницаемым горизонтам в глинистых и глинисто-кремнистых породах верхней юры, нижнего мела, являющихся региональной покрышкой юрского нефтегазового комплекса. Ачимовская толща рассматривается как самостоятельный ачимовский нефтегазовый комплекс. Валанжинская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к неоком-аптскому (нижне меловому) нефтегазовому комплексу, залегающему на глубинах от 1,2 до 3,7 км и являющемуся ведущим по запасам и ресурсам нефти и вторым по запасам и ресурсам свободного газа и конденсата в Западной Сибири. «Восток-25», «Восток-50» - рекомендуемые в соответствии с Программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР сценарии развития газовой отрасли на востоке России, предусматривающие экспорт в страны АТР 25 и 50 млрд. куб. м природного газа соответственно. Сеноманская залежь - залежь углеводородного сырья, приуроченная к альб–сеноманскому нефтегазовому комплексу, залегающему на глубинах от 500 до 2000 метров и являющемуся ведущим по разведанным запасам и начальным суммарным ресурсам свободного газа в Западной Сибири. |

| Friday, September 24th, 2010 | |

| 11:31 am | Приобское нефтяное месторождение Нефтяные месторождения России http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?D The northern three quarters of the field was controlled by YUKOS via an its daughter-company Yuganskneftegaz, and began oil production in 2000. In 2004 Yuganskneftegaz was bought by Rosneft, which is now the operating company for that portion of the field. The southern quarter of the field was controlled by Sibir energy, which began a joint venture with Sibneft to develop the field, with volume production beginning in 2003. Sibneft subsequently acquired complete control of the field via a corporate maneuver to dilute Sibir's holding. Sibneft is now majority controlled by Gazprom and renamed Gazprom Neft. http://en.wikipedia.org/wiki/Priobskoye Приобское месторождение (ХМАО) Запасы, млн т АВС1 - 1061,5 С2 - 169,9 Добыча в 2007 г., млн т - 33,6 В течение многих лет крупнейшим как по величине запасов, так и по объемам нефтедобычи являлось Самотлорское месторождение. В 2007 г. оно впервые уступило первое место месторождению Приобское, добыча нефти на котором достигла 33,6 млн т (7,1% российской), а разведанные запасы увеличились по сравнению с 2006 г. почти на 100 млн т (с учетом погашения при добыче). http://www.mineral.ru/Facts/russia/1 Абдулмазитов Р.Д. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазовых месторождений России. http://geofizik.far.ru/book/geol/geol00 http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph http://www.twirpx.com/file/141095/ http://heriot-watt.ru/t2588.html Приобское — гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-Мансийска. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части — лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 г., правого — в 1999 г. Геологические запасы оцениваются в 5 млрд. тонн. Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 2,4 млрд. тонн. Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. Открыто в 1982 году. Залежи на глубине 2,3—2,6 км. Плотность нефти 863-868 кг/м3, умеренное содержание парафинов (2,4-2,5%) и содержание серы 1,2-1,3 %. По данным на конец 2005 года, на месторождении насчитывается 954 добывающих и 376 нагнетательных скважин, из них 178 скважин были пробурены в течение последнего года. Добыча нефти на Приобском месторождении в 2007 г. — составила 40,2 млн. тонн, из них «Роснефть» - 32,77, а «Газпром нефть» - 7,43 млн тонн. В настоящее время разработку северной части месторождения ведёт ООО «РН-Юганскнефтегаз», принадлежащее компании «Роснефть», а южную - ООО "Газпромнефть - Хантос", принадлежащее компании «Газпром нефть». http://ru.wikipedia.org/wiki/Приобс   http://www.blackbourn.co.uk/databases/h ПРИОБСКОЕ: ЕСТЬ 100 МИЛЛИОНОВ! (Роснефть: Вестник компании, сентябрь 2006) - 1 мая 1985 года на Приобском месторождении была заложена первая разведочная скважина. В сентябре 1988 на его левом берегу началась эксплуатационная добыча фонтанным способом со скважины №181-Р с дебитом 37 тонн в сутки. В последний день июля 2006 года нефтяники Приобского рапортовали о добыче 100-миллионной тонны нефти. ( Read more... ) По российской классификации разведанные запасы нефти составляют 1,5 млрд. тонн, извлекаемые — более 600 млн. Согласно анализу, подготовленному международной аудиторской компанией DeGolyer & MacNaughton, по состоянию на 31 декабря 2005 года нефтяные запасы Приобского месторождения по методологии SPE составляют: доказанные 694 млн. тонн, вероятные — 337 млн. тонн, возможные — 55 млн. тонн. Запасы по месторождению по российским стандартам на 01.01.2006 года: НГЗ (Нефтегазовые запасы) — 2476,258 млн. тонн. Добыча нефти на Приобском месторождении в 2003 г. — составила 17,6 млн. тонн, в 2004 г.- 20,42 млн. тонн, в 2005 г. — 20,59 млн. тонн. В стратегических планах развития компании Приобскому месторождению отведено одно из главных мест — к 2009 г. здесь планируется добывать до 35 млн. тонн. В последний день июля 2006 года нефтяники Приобского рапортовали о добыче 100-миллионной тонны нефти. 60% территории Приобского месторождения расположены в затопляемой части поймы реки Оби, при строительстве кустовых площадок, напорных нефтепроводов и подводных переходов применяются экологически-безопасные технологии. История Приобского месторождения: В 1985 году обнаружены промышленные запасы нефти, по испытаниям скважины 181р получен приток 58 м3/сут В 1989 году — начало бурения 101 куста (Левый берег) В 1999 году — ввод в эксплуатацию скважин 201 куста (Правый берег) В 2005 году суточная добыча составила 60200 т/сут, добывающий фонд 872 скважины, добыто с начала разработки 87205,81 тыс. тонн. ( Read more... ) Приобское месторождение - ключевой актив "Газпром нефти", занимающий почти 18% в структуре добычи компании. http://www.rian.ru/economy/20091219/200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Разукрупнение объектов разработки как метод повышения нефтеотдачи На Приобском месторождении разраба-тываются совместно три пласта — АС10, АС11, АС12, причем проницаемость пласта АС11 на порядок выше проницаемости пластов АС10 и АС12. Для эффективной выработки запасов из низкопроницаемых пластов АС10 и АС12 нет другой альтернативы, как внедрение технологии ОРРНЭО, прежде всего, на нагнетательных скважинах. http://www.neftegaz.ru/science/view/4 Методика комплексной интерпретации результатов ГИС применяемая в ОАО ЗСК «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» при изучении терригенных разрезов http://www.tpg.ru/main.php?eng=&id=101&pid=85 Фроловская фациальная зона неокома Западной Сибири в свете оценки перспектив нефтегазоносности http://www.neftegaz.ru/science/view/4 http://www.oilnews.ru/magazine/2005-1 Литература ( Read more... ) Эффективность разработки нефтяных месторождений В России в достаточных объемах используются и горизонтальные скважины, и гидроразрывы пласта в низкопроницаемых коллекторах, например, в таких как Приобское месторождение, где проницаемость составляет всего от 1 до 12 миллидарси и без ГРП просто не обойтись. http://energyland.info/analitic-show-ne Новый экологический скандал в Ханты-Мансийском автономном округе. Его участником в очередной раз стала небезызвестная фирма «Росэкопромпереработ- ка», прославившаяся загрязнением реки Вах в вотчине ТНК-ВР. http://www.ura.ru/content/khanti/15-0 Совершенствование качества цементирования обсадных колонн на Южно-Приобском месторождении http://www.burneft.ru/archive/issues/20 Термогазовое воздействие и месторождения Сибири http://www.energyland.info/analitic-sho Термогазовый метод и Баженовская свита http://energyland.info/analitic-show-50 Внедрение одновременнораздельной закачки на Приобском месторождении http://www.oil-info.ru/arxivps/pdf/ORZ_ Перевод скважин Приобского месторождения на адаптивную систему управления электроцентробежным насосом http://www.elekton.ru/pdf/adaptive%20ex ( Read more... ) BP/AMOCO Withdraws from Priobskoye Project, 1999-03-28 http://www.russiajournal.com/node/1250 Фото Приобское месторождение http://www.amtspb.ru/map.php?objectID=1 "Приобское месторождение, ХМАО. компания "СГК-Бурение"". http://nefteyugansk.moifoto.ru/1123 Южно-Приобское месторождение http://www.vsluh.ru/foto/440/ http://kotls.ru/yuzhnopriobskoe_mes http://www.corbis.co.in/searchresults.p |

| Thursday, September 23rd, 2010 | |

| 11:30 am | |

| Monday, September 20th, 2010 | |

| 1:00 pm | Отчетность «Сургутнефтегаза» показала, почему добыча компании снижается 26.08.2010, 159 (2677) Отчетность «Сургутнефтегаза» показала, почему добыча компании снижается, несмотря на рекордные темпы бурения скважин. Основные, западносибирские, месторождения «Сургута» неуклонно стареют, а новые, восточносибирские, пока не в состоянии их заменить Впервые после семилетнего перерыва нефтяная компания «Сургутнефтегаз» дала инвесторам возможность оценить динамику добычи нефти на отдельных месторождениях. Компания возобновила раскрытие детализированных показателей добычи в прошлом году. С июля прошлого года по июль 2010 г. добыча на главном месторождении компании — Федоровском составила 8,9 млн т, следует из отчетов по РСБУ. Это 15% от общей добычи «Сургута» за прошедший год. Федоровское на пике разработки в 1983 г. давало 36 млн т нефти в год, это была львиная доля всего производства «Сургута». А в 2003 г. начальник НГДУ «Федоровскнефть» Владимир Титов говорил, что за счет нижних пластов добычу на месторождении можно увеличить с 30 000 т в сутки (около 11 млн т в год в тот момент) до 100 000 т (т. е. до пиковых 36 млн т). Однако, если судить по отчетам «Сургутнефтегаза», производительность Федоровского падает. Ухудшаются и общие показатели компании: с 2006 г. по конец первого полугодия 2010 г. суточное производство «Сургута» снизилось на 10% даже с учетом ввода новых месторождений. Сейчас средний дебит скважин компании составляет 9,6 т/с, ниже среднего показателя по стране (9,9 т/с), отмечает аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров. При этом компания делает очень много для поддержания добычи, говорит эксперт, «Сургут» бурит больше всех скважин в стране, не скупится на капвложения. Поскольку компания не раскрывает ни показатели обводненности месторождений, ни даже их запасы (с 2003 г.), справедливо оценить перспективы «Сургута» эксперты не берутся. Запрос «Ведомостей», направленный в приемную первого заместителя гендиректора по производству Анатолия Нуряева, остался без ответа. Представитель компании также от комментариев отказался. Ситуация с базовым месторождением «Сургута» характерна для главного нефтяного региона страны — Западной Сибири, констатирует аналитик Банка Москвы Денис Борисов: добыча на большинстве месторождений, запущенных еще в СССР, падает на 4-5% в год. Например, добыча «Лукойла» в этом регионе в последние два года сокращалась на 6% ежегодно. Из отчетов компании видно, что с 2007 г. отдача крупнейшего месторождения — Тевлинско-Русскинского сократилась на 12% (до 8,3 млн т в 2009 г.), на втором по величине Ватьеганском — на 13% (до 7,7 млн т). Падает добыча и на ряде крупных участков «Роснефти»: например, на Мамонтовском — 11% снижения с 2007 г. (до 6,5 млн т). Выручает госкомпанию Приобское месторождение, доставшееся ей с «Юганскнефтегазом»: это новое месторождение дает «Роснефти» почти треть ее добычи (33,8 млн т в 2009 г.), отмечает Борисов, а его производительность выросла за три года на 24%. Истощение западносибирских месторождений толкает компании в новые регионы. «Роснефть» год назад начала разработку Ванкорского месторождения в Восточной Сибири: оно уже принесло компании 3,6 млн т нефти, а прогноз по пиковой добыче — 25 млн т. Масштабы новых проектов «Сургутнефтегаза» меньше: Талаканское месторождение за прошедший год дало около 2,4 млн т нефти, Рогожниковское месторождение — 1,8 млн т. Талакан крупнее, но даже он будет давать на пике лишь 6,5 млн т, уверен аналитик UBS Константин Черепанов. Главный вопрос — сможет ли «Сургут» остановить падение добычи на базовых месторождениях Западной Сибири до 1-2% в год, чтобы его общие показатели также перестали снижаться, отмечает Борисов. В 2012 г. — с выходом Талакана на проектную мощность — у «Сургута» будет локальный пик добычи, 60,7 млн т (+1,7% к 2009 г.), считает Черепанов. Но если предположить, что добыча на старых месторождениях будет снижаться нынешними темпами (2-2,5% в год), то для поддержания общего уровня нужно будет добыть 1,2-1,5 млн т «новой» нефти уже в 2013 г. А к 2015 г. у «Сургута» должны появиться абсолютно новые проекты с годовой добычей 2,3-3,1 млн т, добавляет эксперт. Пока же «Сургут» активно скупает лицензии на участки в Восточной Сибири и надеется прирастить запасы за счет месторождений региона примерно на 1 млрд т нефтяного эквивалента.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic |

| 9:22 am | Ванкорское месторождение Ванко́рское месторожде́ние — перспективное нефтегазовое месторождение в Красноярском крае России, вместе с Лодочным, Тагульским и Сузунским месторождениями входит в Ванкорский блок. Расположено на севере края, включает в себя Ванкорский (Туруханский район Красноярского края) и Северо-Ванкорский (расположен на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа) участки. Для разработки месторождения создан вахтовый посёлок Ванкор. Открыто в 1991 году. Лицензию на разработку месторождения получила в 2003 году компания Роснефть. Запасы нефти на месторождении превышают 260 млн т, газа — около 90 млрд м³. Проектная мощность — 14 млн т нефти в год — ожидается к 2012 году. По оценке на середину 2005 году, расходы на проект составят около $4,5 млрд. По состоянию на август 2009 года ожидаемая выручка от проекта составит 80 миллиардов долларов. Инфраструктура в районе месторождения на 2006 полностью отсутствует. Всего на Ванкорском месторождении планируется построить 266 скважин: из них добывающих — 173, нагнетательных горизонтальных — 25, вертикальных — 60, газонагнетательных — 8. Поставки нефти с месторождения планируется осуществлять на Дальний Восток страны через Восточный нефтепровод. Ввод в строй 550-километрового нефтепровода Ванкор-Пурпе, связывающего месторождение с магистральным нефтепроводом «Транснефти», планируется на сентябрь 2008 года. По состоянию на август 2009 года согласно данным специалистов «Ванкорнефти» на месторождении пробурено 88 скважин, 44 из них — эксплуатационные. Объёмы добычи нефти в 2009 году, как ожидается, составят 3 млн тонн. По состоянию на август 2009 года нефтяники добывают 18 тысяч тонн нефти в сутки. Нефть поступает в нефтепровод «Ванкор-Пурпе» и затем в систему «Транснефти». Лицензия на разработку месторождения принадлежит ООО «Енисейнефть», контрольным пакетом которой владеет Anglo-Siberian Oil Company, принадлежащая компании «Роснефть». Владельцем лицензии на Северо-Ванкорский блок месторождения является ООО «Таймырнефть». 21 августа 2009 года Ванкорское нефтегазаносное месторождение было запущено в промышленную эксплуатацию. Ранее добычу на Ванкоре планировалось начать в конце 2008 года, затем запуск месторождения был отложен до третьего квартала 2009 года. В церемонии начала эксплуатации Ванкора принял участие премьер-министр России Владимир Путин. В 2009 году Роснефть намерена добыть на Ванкорском месторождении 3 млн тонн нефти. С начала реализации проекта "Роснефть" инвестировала в него около 5 млрд долл. Расчетный период эксплуатации месторождения — 35 лет. Запасы Ванкорского месторождения оцениваются в 520 миллионов тонн нефти. Проектная мощность трубопровода составляет около 30 миллионов тонн в год. По завершении строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" объёмы добычи нефти на Ванкорском месторождении планируется увеличить до максимального уровня. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ванкор ( Read more... ) ЗАО «Ванкорнефть» реализует проект разработки Ванкорского нефтегазового месторождения – крупнейшего из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет. Данное месторождение расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края в 142 км от г. Игарка. Его площадь составляет 447 кв. км. Извлекаемые запасы нефти месторождения по категориям ABC1 и С2 российской классификации оцениваются более чем в 3,8 млрд барр. (524 млн т). Запасы по классификации PRMS (доказанные, вероятные и возможные) на 31 декабря 2009 г. составляют 3,6 млрд барр. (508 млн т), проектный уровень добычи – 510 тыс. барр./сут, или 25,5 млн т нефти в год (около 5% общероссийской добычи нефти). Нефть, добываемая на месторождении, является одним из основных источников для заполнения нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Разработка месторождения является крупнейшим проектом «Роснефти» и одним из крупнейших проектов современной России. Совокупный объем капитальных затрат на разработку месторождения в 2005–2009 гг. составил 6,5 млрд долл. Официальная церемония ввода месторождения в эксплуатацию состоялась 21 августа 2009 г. По состоянию на конец 2009 г. на Ванкорском месторождении были пробурены 142 эксплуатационные скважины (в том числе 119 добывающих и нагнетательных скважин). Было построено 1 685 объектов инфраструктуры, 148 км промысловых нефтепроводов, 60 км газопроводов, 120 км автодорог, резервуарный парк, мини-НПЗ и несколько современных вахтовых поселков.   http://www.rosneft.ru/Upstream/Producti Статьи о месторождении 2008 Состав и условия образования продуктивных толщ Нижнехетской и Яковлевской свит нижнего мела Ванкорского нефтегазового месторождения (северо-восток западной Сибири) http://www.vipstd.ru/gim/content/view/7 янв-февр. 2005 Первым делом доразведка, а иностранные инвесторы — потом   http://vestnik.rosneft.ru/28/article5.h Доставка грузов на месторождения Ванкорской группы  http://www.e-river.ru/freight/Vanko НЕФТЬ И КАПИТАЛ №7/2005 Куда пойдет Ванкор — большой секрет   http://www.oilcapital.ru/edition/nik/ar May 2009 Rosneft Discusses Drilling Risk Assessment for the Vankor Field and Horizontal Wells http://www.rogtecmagazine.com/labels/Ru 6 мая 2010 Нефтепровод Ванкор-Пурпе  http://www.skneman.ru/projects/neftepro 09.06.2010 «Ванкор» — пора расплаты http://www.dela.ru/lenta/30197/ 09.07.2010 Ставка на Ванкор С начала промышленной эксплуатации «Роснефть» добыла на Ванкорском месторождении 10 млн т нефти, сказал РБК daily вице-президент компании Михаил Ставский. По его словам, ежедневно здесь извлекается более 36 тыс. т нефти, а производительность скважин на порядок выше, чем в среднем по России. По итогам года «Роснефть» планирует добыть на месторождении не менее 12,5 млн т нефти. Кроме того, доразведка вокруг Ванкора позволит прирастить запасы провинции еще примерно на 200 млн т нефти и 170 млрд куб. м газа. http://www.rbcdaily.ru/2010/07/09/tek/4 |

| Friday, September 10th, 2010 | |