|

|

| Пишет mgsupgs1 ( @ 2009-10-29 02:32:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СШГЭС. Версии.

Выношу из камментов. Весьма профессиональное суждение (c) БИКОЛ о аварии на СШГЭС.

В моих комментариях нужды я думаю нет.

Полагаю,что авария гидроагрегата №2 СШГЭС развивалась в следующей последовательности:

1. Вышел из строя (или саморазрегулировались радиальные зазоры) направляющий подшипник гидротурбины (причины отказов направляющих подшипников гидротурбин широко известны специалистам).

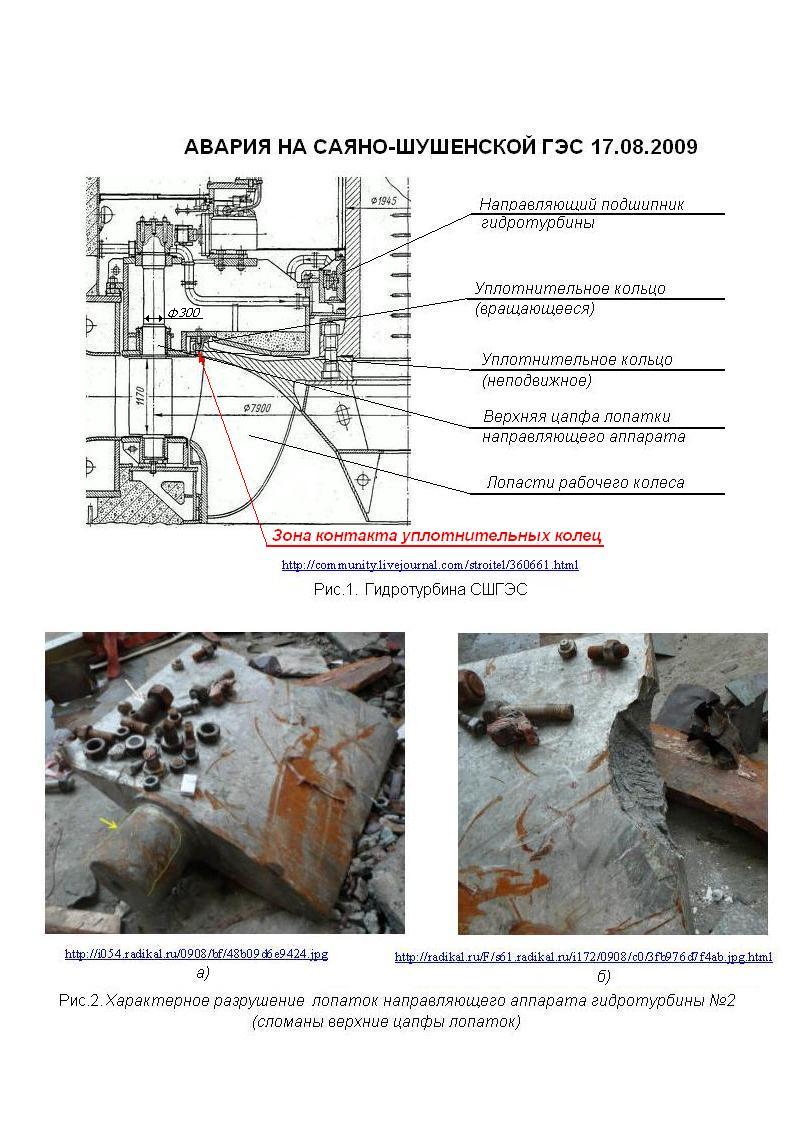

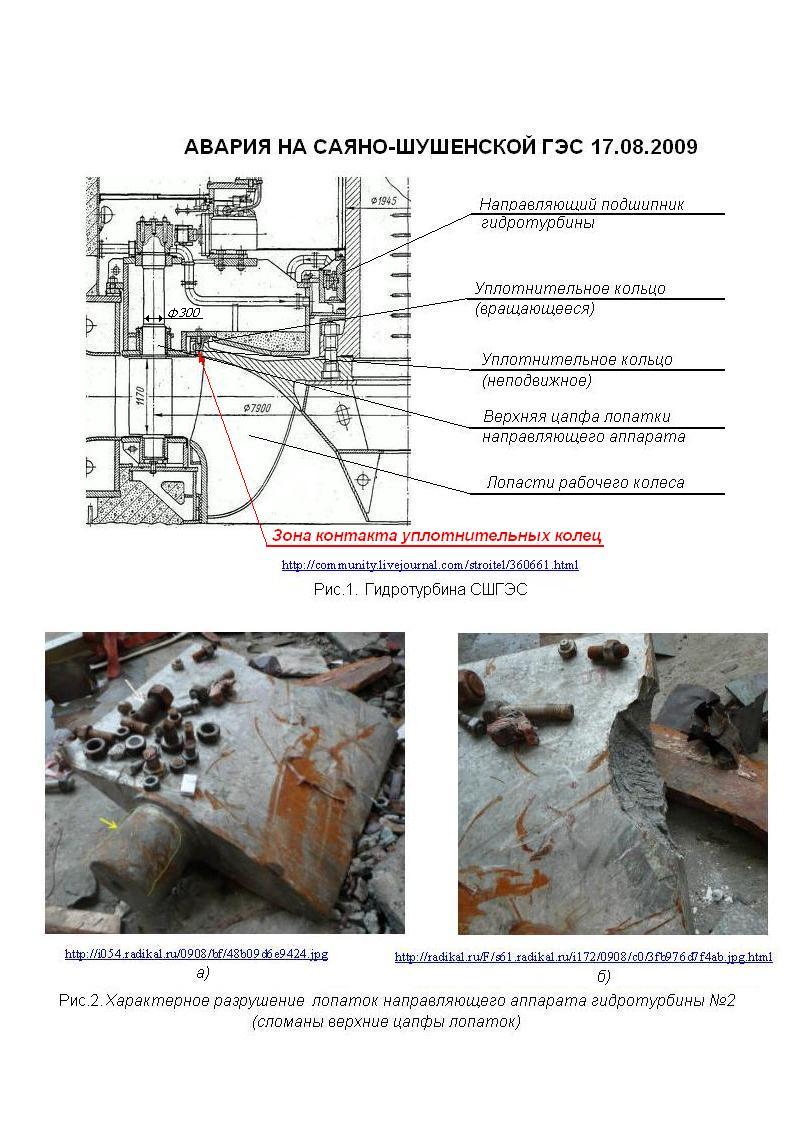

2. Вследствие возросшего радиального биения вала гидротурбины, вращающееся уплотнительное кольцо щелевого (лабиринтного) уплотнения вступило в непосредственный контакт с соответствующим неподвижным уплотнительным кольцом, жёстко закреплённым к крышке гидротурбины.

3. Вследствие возникновения механического контакта вращающегося уплотнительного кольца с неподвижным уплотнительным кольцом возникли задиры контактирующих поверхностей, интенсивный местный нагрев, расплавление и жесткое соединение (сварка трением) колец в зоне контакта. Последовавшие вслед за этим мгновенное разрушение неподвижного уплотнительного кольца привело к „заклиниванию" рабочего колеса и образованию жёсткого соединения ротора гидроагрегата с крышкой турбины.

4. В результате крышка гидротурбины и, следовательно, крепёжные элементы, закрепляющие крышку к статору гидротурбины, оказались, под одновременным воздействием так называемого момента торможения турбины + „момента количества движения вращающегося ротора гидроагрегата“+ „момента от электромагнитных сил, удерживающих включённый гидроагрегат в сети“.

5. Под воздействием суммарного крутящего момента, крышка турбины с „приваренным“ (присоединённым) к ней рабочим колесом срезала вышеупомянутые крепёжные элементы, разрушила направляющий аппарат гидротурбины и стала вращаться вместе с рабочим колесом, получив одновременно возможность осевого перемещения вдоль оси гидроагрегата.

6. Элементарный расчёт показывает, что в случае аварийного разрушения крепёжных деталей, жёстко закрепляющих крышку к статору гидротурбины, величина осевой гидравлической силы, возникающей от давления потока воды, воздействующего на мидель крышки гидротурбины, вполне достаточна , чтобы кратковременно поднять ротор гидроагрегат вверх вертикально и чтобы гидроагрегат весом „полторы тысячи тонн“ летал и вращался ( по инерции) в мощном потоке воды, вырвавшегося из спиральной камеры в шахту гидроагрегата и, за считанные секунды, затопившего здание ГЭС, со всеми „вытекающими“ отсюда катастрофическими последствиями...

В связи с публикациями в сети Интернет, в частности, на сайте (http://forums.drom.ru/hakasiya/t115123

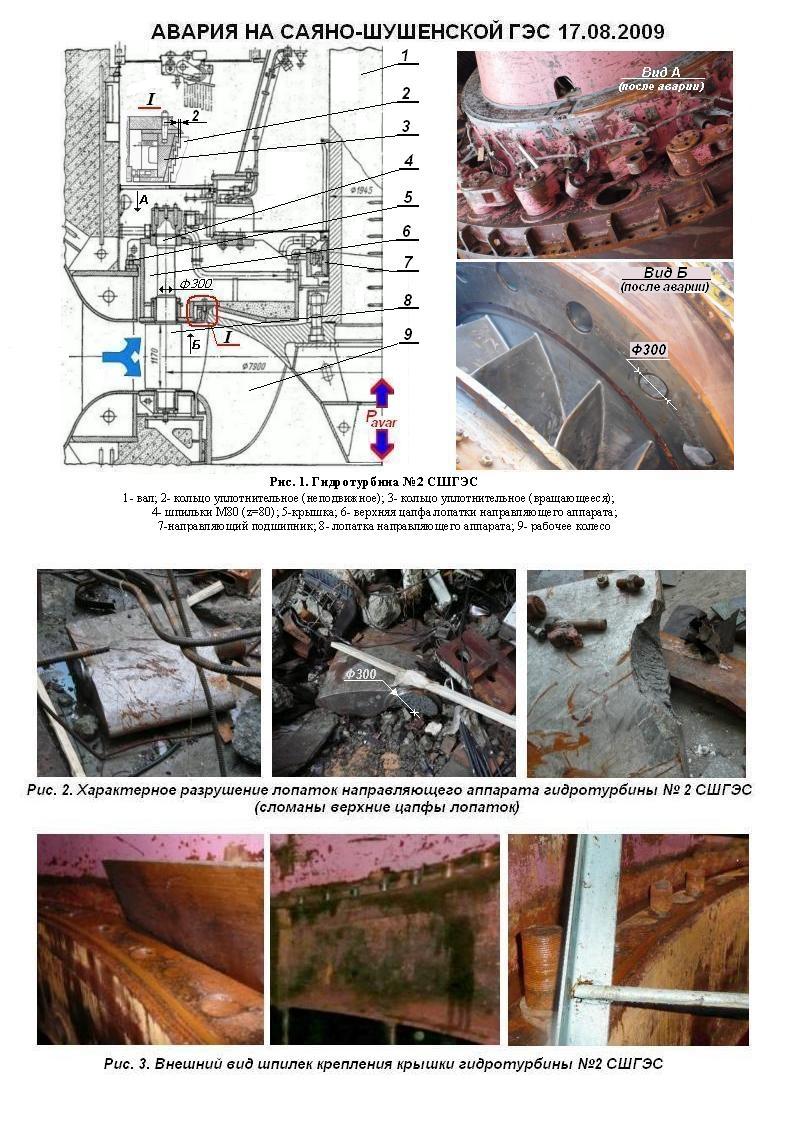

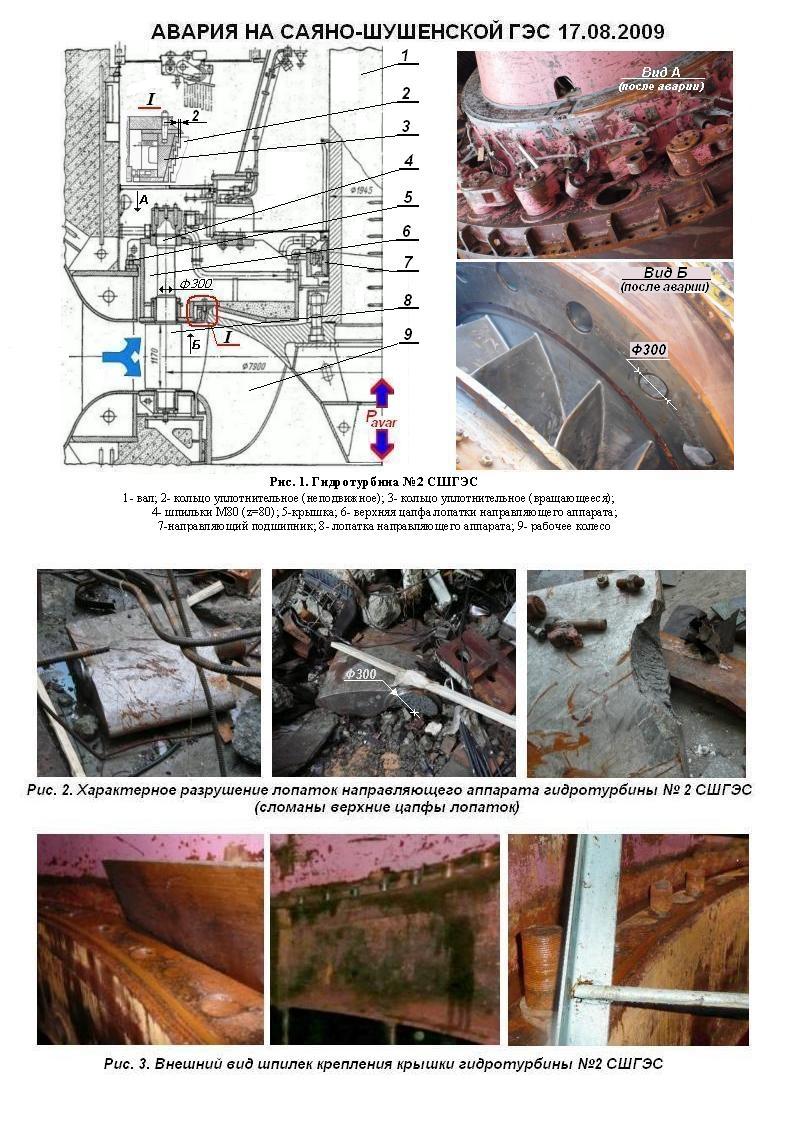

4. В результате, крышка и рабочее колесо гидротурбины оказались под одновременным воздействием аварийного давления Pavar и так называемых „момента торможения турбины“, „момента количества движения вращающегося ротора гидроагрегата“, „момента от электромагнитных сил, удерживающих включённый гидроагрегат в сети“.

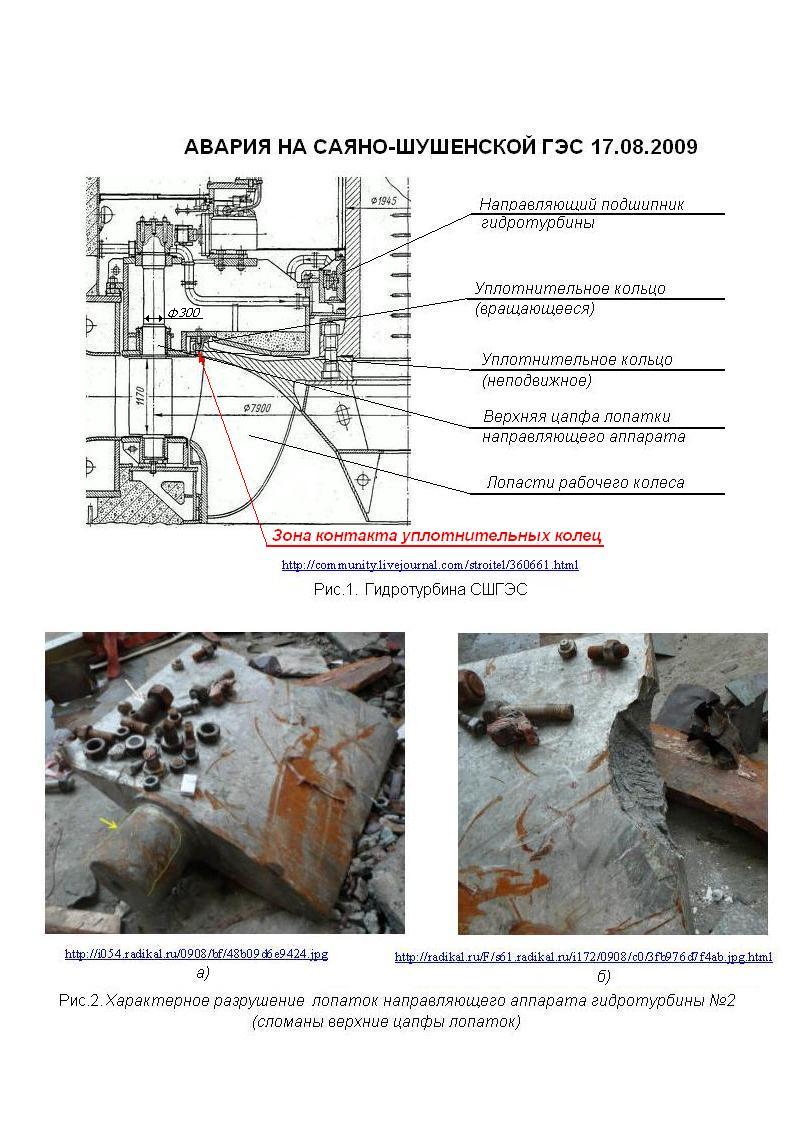

5. Под воздействием аварийного давления Pavar и суммарного крутящего момента были разрушены шпильки крепления крышки к статору турбины и сломаны верхние цапфы лопаток направляющего аппарата .

6. Далее по тексту упомянутого комментария...

(c) БИКОЛ 23.10.2009

„Акт технического расследования причин аварии на СШГЭС...“

1. Специалистам по гидравлическим турбинам хорошо известно, что на всех вертикальных гидроагрегатах результирующая осевая сила, возникающая при работе в турбинном режиме, всегда направлена вертикально вниз. Поэтому в гидроагрегатах зонтичного типа, каковым является гидроагрегат №2 СШГЭС, при работе в турбинном режиме (даже в зонах неустойчивой работы) не могли и никогда не могут возникнуть силы, направленные вертикально вверх, способные разорвать шпильки (даже при снижении их устало-коррозионной прочности) крепления крышки к статору турбины, приподнять и выдавить крышку и ротор гидроагрегата.

Следовательно, заключение п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года ...“ о том, что „При входе в зону эксплуатационной характеристики гидроагрегата, не рекомендованной к работе, произошел обрыв шпилек крышки турбины“ является ошибочным.

2. Далее в п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года ...“ указывается: „При выходе обода рабочего колеса на отметку 314,6 рабочее колесо перешло в насосный режим и за счет запасенной энергии ротора генератора создало избыточное давление на входных кромках лопастей рабочего колеса, что привело к обрыву перьев лопаток направляющего аппарата“.

Из рассмотрения рис. 1 , на котором показано предполагаемое положение „обода рабочего колеса на отметке 314,6“, можно без особого труда установить, что величина статической составляющей аварийного давления Pavar имеет практически одинаковые значения во всей"проточной части" . Таким образом, на лопатки направляющего аппарата не действует сколь-нибудь заметный перепад давлений и, поэтому „обрыв перьев лопаток направляющего аппарата“не мог произойти вследствие „избыточного давления на входных кромках лопастей рабочего колеса“.

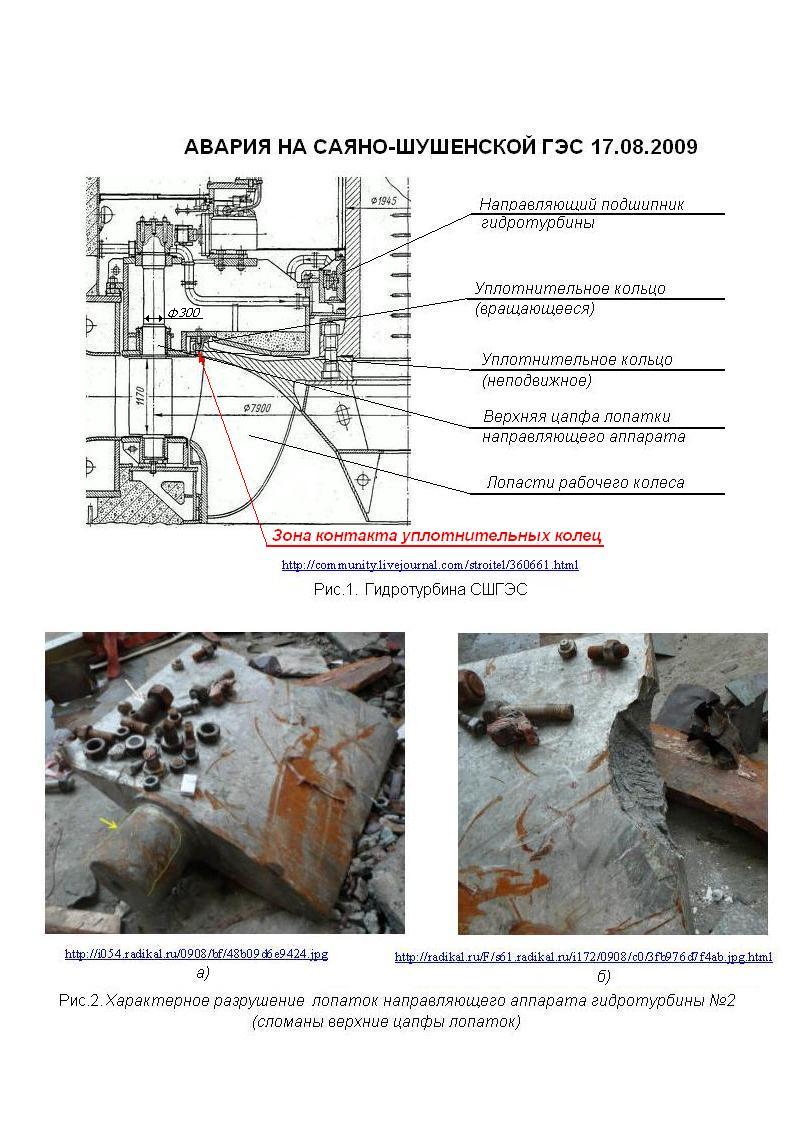

Внешний вид разрушений верхних цапф лопаток, показанный на рис. 2.

свидетельствует,скорее всего о разрушительном механическом воздействии на направляющий аппарат гидротурбины №2.

Следовательно, заключение п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в части обоснования причин „обрыва перьев лопаток направляющего аппарата“ гидротурбины №2 является ошибочным.

Вывод:

Комиссия технического расследования причин аварии на СШГЭС под председательством руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г-на Кутьина Н.Г. не установила первопричину катастрофического разрушения гидроагрегата №2.

(c) БИКОЛ

Вся серия о СШГЭС

__________________

No comments!

Выношу из камментов. Весьма профессиональное суждение (c) БИКОЛ о аварии на СШГЭС.

В моих комментариях нужды я думаю нет.

Полагаю,что авария гидроагрегата №2 СШГЭС развивалась в следующей последовательности:

1. Вышел из строя (или саморазрегулировались радиальные зазоры) направляющий подшипник гидротурбины (причины отказов направляющих подшипников гидротурбин широко известны специалистам).

2. Вследствие возросшего радиального биения вала гидротурбины, вращающееся уплотнительное кольцо щелевого (лабиринтного) уплотнения вступило в непосредственный контакт с соответствующим неподвижным уплотнительным кольцом, жёстко закреплённым к крышке гидротурбины.

3. Вследствие возникновения механического контакта вращающегося уплотнительного кольца с неподвижным уплотнительным кольцом возникли задиры контактирующих поверхностей, интенсивный местный нагрев, расплавление и жесткое соединение (сварка трением) колец в зоне контакта. Последовавшие вслед за этим мгновенное разрушение неподвижного уплотнительного кольца привело к „заклиниванию" рабочего колеса и образованию жёсткого соединения ротора гидроагрегата с крышкой турбины.

4. В результате крышка гидротурбины и, следовательно, крепёжные элементы, закрепляющие крышку к статору гидротурбины, оказались, под одновременным воздействием так называемого момента торможения турбины + „момента количества движения вращающегося ротора гидроагрегата“+ „момента от электромагнитных сил, удерживающих включённый гидроагрегат в сети“.

5. Под воздействием суммарного крутящего момента, крышка турбины с „приваренным“ (присоединённым) к ней рабочим колесом срезала вышеупомянутые крепёжные элементы, разрушила направляющий аппарат гидротурбины и стала вращаться вместе с рабочим колесом, получив одновременно возможность осевого перемещения вдоль оси гидроагрегата.

6. Элементарный расчёт показывает, что в случае аварийного разрушения крепёжных деталей, жёстко закрепляющих крышку к статору гидротурбины, величина осевой гидравлической силы, возникающей от давления потока воды, воздействующего на мидель крышки гидротурбины, вполне достаточна , чтобы кратковременно поднять ротор гидроагрегат вверх вертикально и чтобы гидроагрегат весом „полторы тысячи тонн“ летал и вращался ( по инерции) в мощном потоке воды, вырвавшегося из спиральной камеры в шахту гидроагрегата и, за считанные секунды, затопившего здание ГЭС, со всеми „вытекающими“ отсюда катастрофическими последствиями...

В связи с публикациями в сети Интернет, в частности, на сайте (http://forums.drom.ru/hakasiya/t115123

4. В результате, крышка и рабочее колесо гидротурбины оказались под одновременным воздействием аварийного давления Pavar и так называемых „момента торможения турбины“, „момента количества движения вращающегося ротора гидроагрегата“, „момента от электромагнитных сил, удерживающих включённый гидроагрегат в сети“.

5. Под воздействием аварийного давления Pavar и суммарного крутящего момента были разрушены шпильки крепления крышки к статору турбины и сломаны верхние цапфы лопаток направляющего аппарата .

6. Далее по тексту упомянутого комментария...

(c) БИКОЛ 23.10.2009

„Акт технического расследования причин аварии на СШГЭС...“

1. Специалистам по гидравлическим турбинам хорошо известно, что на всех вертикальных гидроагрегатах результирующая осевая сила, возникающая при работе в турбинном режиме, всегда направлена вертикально вниз. Поэтому в гидроагрегатах зонтичного типа, каковым является гидроагрегат №2 СШГЭС, при работе в турбинном режиме (даже в зонах неустойчивой работы) не могли и никогда не могут возникнуть силы, направленные вертикально вверх, способные разорвать шпильки (даже при снижении их устало-коррозионной прочности) крепления крышки к статору турбины, приподнять и выдавить крышку и ротор гидроагрегата.

Следовательно, заключение п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года ...“ о том, что „При входе в зону эксплуатационной характеристики гидроагрегата, не рекомендованной к работе, произошел обрыв шпилек крышки турбины“ является ошибочным.

2. Далее в п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года ...“ указывается: „При выходе обода рабочего колеса на отметку 314,6 рабочее колесо перешло в насосный режим и за счет запасенной энергии ротора генератора создало избыточное давление на входных кромках лопастей рабочего колеса, что привело к обрыву перьев лопаток направляющего аппарата“.

Из рассмотрения рис. 1 , на котором показано предполагаемое положение „обода рабочего колеса на отметке 314,6“, можно без особого труда установить, что величина статической составляющей аварийного давления Pavar имеет практически одинаковые значения во всей"проточной части" . Таким образом, на лопатки направляющего аппарата не действует сколь-нибудь заметный перепад давлений и, поэтому „обрыв перьев лопаток направляющего аппарата“не мог произойти вследствие „избыточного давления на входных кромках лопастей рабочего колеса“.

Внешний вид разрушений верхних цапф лопаток, показанный на рис. 2.

свидетельствует,скорее всего о разрушительном механическом воздействии на направляющий аппарат гидротурбины №2.

Следовательно, заключение п.5 „Акта технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в части обоснования причин „обрыва перьев лопаток направляющего аппарата“ гидротурбины №2 является ошибочным.

Вывод:

Комиссия технического расследования причин аварии на СШГЭС под председательством руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г-на Кутьина Н.Г. не установила первопричину катастрофического разрушения гидроагрегата №2.

(c) БИКОЛ

Вся серия о СШГЭС

__________________

No comments!