|

|

| Пишет mgsupgs1 ( @ 2012-02-05 00:55:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Есть в Москве на Мясницкой, 24. дом, построенный по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля, в нем в 1920 году заседала комиссия по разработке плана электрификации России, о чем имеется памятная доска. Но то что написано на доске - это неправда, точнее далеко не вся правда.

А началось все гораздо раньше

По одной группе версий, возникших еще в 30-х годах минувшего столетия, патриархальная Россия вообще не имела собственной энергетической базы, план ГОЭЛРО - детище исключительно Октябрьской революции и лично В. И. Ленина, а одним из главных идеологов электрификации России был И. В. Сталин. Другие версии, родившиеся на 60 лет позже, утверждали, что роль В. И. Ленина и большевиков в разработке и реализации плана ГОЭЛРО ничтожна, что сам план не рожден отечественной научно-технической мыслью, а представляет собой кальку с зарубежных разработок, что выполнен он в итоге не был, а то, что все-таки сделано в рамках его реализации, удалось исключительно благодаря иноземной помощи и т. д. Любопытно, кстати, что и те и другие мифы либо замалчивали, либо вопреки всяким фактам вообще отрицали роль промышленного потенциала дореволюционной России и ее национальной электротехнической школы.

Строители электростанции "Электропередача". Фото Г.М. Кржижановского. 1913 год.

Опыт по созданию станций, работавших на местном, а не на привезенном издалека топливе и обеспечивавших электроэнергией крупный промышленный регион, был впервые реализован под Москвой в 1914 году. Близ Богородска (впоследствии г. Ногинск) соорудили торфяную электростанцию "Электропередача", энергия от которой передавалась потребителям в Москве по высоковольтной линии напряжением 70 кВ. Кроме того, впервые в России эту станцию включили параллельно другой. Ею стала работавшая в Москве с 1897 года электростанция на Раушской набережной (ныне 1-я МОГЭС). В 1915 году на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа выступил с докладом директор станции "Электропередача" Г. М. Кржижановский. В его докладе уже содержались все те главные принципы энергостроительства, которые через пять лет стали основой будущего плана ГОЭЛРО.

Их сиятельства

До торжественного включения лампочки Ильича в подмосковной деревне Кашино оставалось еще 40 лет. Это, впрочем, не помешало энтузиастам внедрения в российскую жизнь электричества зажечь на Литейном мосту в Петербурге в 1880 году доселе невиданные электросветильники — ведь новаторы не знали, что в советском будущем именно ту, кашинскую, лампочку объявят первой в России. Мешало им совсем другое: монополия владельцев газовых фонарей в имперской столице — у них было исключительное право на освещение Питера. Но из этой монополии по каким-то причинам выпал Литейный мост. К нему-то и подогнали судно с электроустановкой, которая зажгла фонари.

Всего через три года после этой демонстрации "антимонопольного светопредставления" в Петербурге была открыта первая электростанция мощностью 35 киловатт — она размещалась на барже, пришвартованной у набережной Мойки. Там было установлено 12 динамо-машин, ток от которых по проводам передавался на Невский проспект и зажигал 32 уличных фонаря. Станцию оборудовала немецкая фирма "Сименс и Гальске", на первых порах она играла главную роль в электрификации России.

Первый же опыт применения централизованного электрического освещения вместо газового был сделан техником дворцового управления инженером Василием Пашковым для освещения залов Зимнего дворца во время рождественских и новогодних праздников 1885 года. Для его реализации 9 ноября 1885 года был утверждён проект строительства особой «фабрики электричества» с примечанием Александра III «Зимние балы 1886 года (10 января) должны освещаться электричеством полностью». Чтобы исключить нежелательную вибрацию здания во время работы паровых машин, электростанцию разместили в особом павильоне из стекла и металла во втором дворе Зимнего дворца (с тех пор наываемым «электрическим»).

Занимаемая станцией площадь занимала 630 м². Она состояла из машинного отделения, где было установлено 6 котлов, 4 паровые машины и 2 локомобиля, и зала с 36 электродинамомашинами. Общая мощность электростанции составляла 445 лошадиных сил и потребляла около 30 тыс. пудов (520 т) угля в год.

Вырабатываемым электричеством освещались: Аванзал, Петровский, Большой фельдмаршальский, Гербовый и Георгиевский залы. Было предусмотрено три режима освещения:

- полное (праздничное, которое включалось пять раз в году) — включались 4888 ламп накаливания и 10 свечей Яблочкова;

- рабочее — 230 ламп накаливания;

- дежурное (ночное) — 304 лампы накаливания.

С тех пор Датой основания Леэнерго считается 16 июля 1886 года, когда императором Александром III был утверждён устав «Общества электрического освещения 1886 года» Карла Сименса, объединившее ученых и коммерсантов в деле "электрификации всей страны" (эти "ленинские" слова были уже тогда записаны в уставе). Большую часть акционеров общества составляли иностранцы — в первую очередь тот же концерн "Сименс", — а вот технические кадры были российскими. Здесь работали все будущие создатели плана ГОЭЛРО — Глеб Кржижановский, Леонид Красин, Роберт Классон и другие. Уже тогда разрабатывались первые проекты масштабного строительства электростанций и линий электропередачи.

Хотя в области энергетики Российская империя заметно отставала от западных стран, развитие отрасли на рубеже ХIХ и ХХ веков шло семимильными шагами. В конце столетия были построены первые ТЭЦ мощностью более 5 мегаватт — Раушская в Москве и Охтенская в Петербурге. Но столицами дело не ограничивалось — первая в стране электростанция трехфазного тока появилась в 1893 году в Новороссийске. Трехфазный ток, впервые примененный русским инженером Михаилом Доливо-Добровольским в Германии, сделал гораздо дешевле как выработку электроэнергии, так и ее передачу на большие расстояния. К 1896 году количество электростанций выросло до 35. КПД таких станций приближался к 25% (у современных парогазовых электростанций он достигает 60%). Все они принадлежали частным владельцам, в том числе 12 — Обществу электрического освещения.

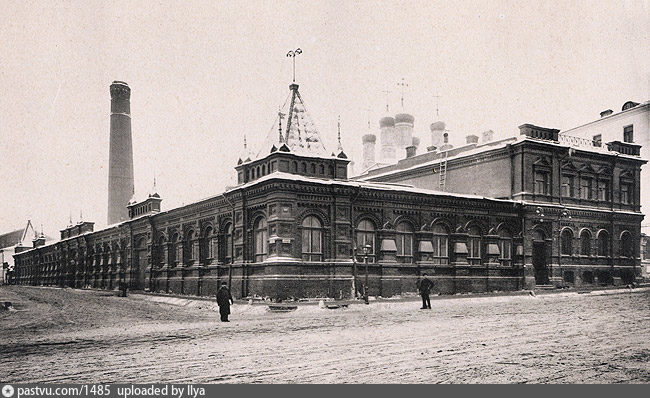

| Старая станция на Большой Дмитровке. Фото 1911 |

Первый московский контракт общества — о включении в работу блока для освещения торговых рядов Пассажа купца Постникова (в этом здании сейчас располагается Театр им. Ермоловой) — был заключен в 1887 году. В следующем году была пущена первая в нынешней столице электростанция (сейчас это помещение Малого Манежа).

В 1899 году фирмы — участники Общества привлекли к финансированию работ по электрификации ведущие банки, основав Большой русский банковский синдикат. Несмотря на название, отечественного капитала там было всего 12% — остальное вложили иностранцы. В основном синдикат занимался проведением трамвайных маршрутов и электрификацией железных дорог. Первый российский трамвай был пущен в 1892 году в Киеве, а в Москве он появился через семь лет. Позже городская Дума одобрила план строительства метро. Разгром наших войск в войне с Японией положительно сказался на развитии энергетики — русские корабли начали оснащаться электросиловым оборудованием. И конечно, один город за другим переходил на электрическое освещение. Правда, медленно — даже в Москве перед революцией электричества не было в 70% жилых домов.

Отдельно стоит сказать про научное обеспечение электрификации дореволюционной России. Финансируемые из казны высшие учебные заведения выпускали инженерные кадры для отрасли. При поддержке императорской Академии наук регулярно проходили электротехнические съезды — с 1900-го по 1913 год их состоялось восемь. На съездах обсуждались как конкретные планы строительства отдельных объектов, так и стратегические перспективы. Среди последних наиболее масштабным был проект, разработанный в начале ХХ века великим ученым Владимиром Вернадским. Он предусматривал создание к 1920 году на всей территории страны широкой сети электростанций, энергия которых могла питать новые промышленные районы. Собственно, именно эти идеи и легли в основу будущего "ленинского" плана ГОЭЛРО.

Отечественная наука опиралась на развитие российского предпринимательства. Постепенно российские предприниматели теснили иностранцев — особенно после начала Первой мировой войны, когда немцы покинули российский рынок. Наиболее бурную деятельность развил бакинский нефтепромышленник Абрам Гукасов, ставший ведущим производителем электрического кабеля и главой АО "Рускабель". На его деньги в Москве был построен крупный завод "Динамо", производивший электромоторы и генераторы по западным технологиям, но из местных деталей. Тогда же открылась фабрика "Светлана" — первый в стране производитель электрических ламп по патентам Эдисона.

Если в 1909 году доля российских капиталов в электротехнической отрасли составляла 16,2%, то к 1914-му она достигла 30%. Во многом это было связано с таможенно-тарифной войной, которую тогдашний министр финансов Витте развязал в 1890-х годах с Германией. Не вдаваясь в детали, скажем, что итогом этой войны стало создание таких условий, когда германским (а именно они лидировали в то время в энергетическом машиностроении) фирмам оказалось выгоднее создавать производства в России, чем ввозить сюда уже готовую продукцию. В целом за годы предвоенного промышленного подъема приращение иностранных инвестиций в энергетическую отрасль составило 63%, тогда как российских — 176%. Энергетика в стране развивалась темпами, постоянно опережающими рост экономики в целом — по 20-25% в год.

Перед самой войной в подмосковном Богородске (нынешний Ногинск) была построена электростанция мощностью 9 мегаватт. На тот момент она была крупнейшей в России, да и в мире таких "гигантов" насчитывалось не более 15 (почти все в САСШ, как тогда назывались США). Она впервые передавала ток по проводам на большое расстояние — до 100 км. Предполагалось построить несколько таких электростанций, способных питать энергией Москву, а в перспективе весь Центральный район.

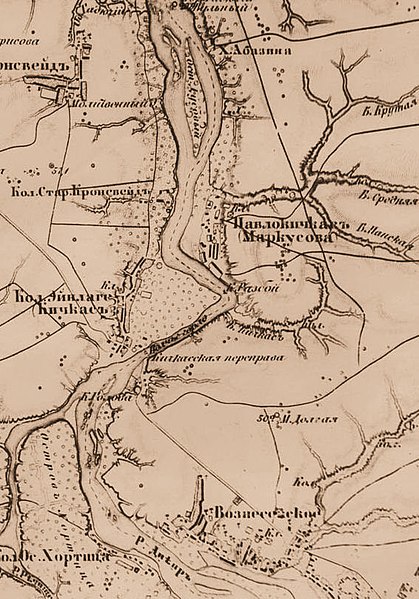

Русские изобретатели думали над освоением громадных ресурсов гидроэнергии. Первая ГЭС (тогда ее называли "водоэнергетической установкой") мощностью 700 киловатт была построена на кавказской речке Подкумок у города Ессентуки в 1903 году. Вторую построили монахи на Соловецких островах. В 1910 году по соглашению с американским концерном "Вестингауз" началось строительство Волховской ГЭС, мощность которой должна была достичь уже 20 мегаватт. Ее обещали построить все тот же "Сименс" и американская компания "Вестингауз". А в 1912 году множество компаний и банков объединились в консорциум по строительству гидроэлектростанции на днепровских порогах — будущего Днепрогэса. Экспертизу проекта провели немецкие специалисты; они же предложили проложить в обход будущей ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоходным. Строительство примерной стоимостью 600 млн золотых рублей должно было начаться в 1915 году. Но ему, как и многим другим проектам, помешала Первая мировая война.

Появление крупных электростанций могло изменить многое в российской экономике. Но пока что почти все электростанции были маломощными, по 10-20 киловатт, и строились хаотично, без какого-либо плана. Они создавались на крупных предприятиях или в городах. В первом случае их строили владельцы самих предприятий, во втором — акционерные общества, продававшие электричество городским властям. В ряде случаев городские думы выдавали компаниям кредиты на постройку электростанций в обмен на поставку электроэнергии по более дешевой цене (так, например, было в 1912 году в Саратове). Очень редко города или даже деревни строили небольшие станции на собственные средства.

В 1913 году мощность всех электростанций России достигла 1 млн 100 тыс. киловатт, а выработка электроэнергии — 2 млрд киловатт-часов. По этому показателю Россия занимала восьмое место в мире, отставая не только от лидировавших САСШ (там было уже 60 млрд), но даже от крошечной Бельгии.

И все же производство электричества в России росло быстрее, чем во всех других странах, кроме Штатов, — на 20-25% в год. Подсчитано, что при таких темпах к 1925 году наша страна стала бы первой в мире в этой области.

Светлое будущее

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, а потому говорить, что было бы, если бы вместо плана ГОЭЛРО страна получила возможность развиваться нормально — без войн и революций — бессмысленно. Тем более что и сам по себе этот план, без всяких преувеличений, повод для гордости и достойный вклад нашей страны в историю мировой промышленной политики.

Уже упоминавшийся Глеб Кржижановский — выпускник Петербургского технологического института и автор проекта подмосковной ТЭС "Электродача", построенной в 1912 году, — по заданию партии внедрился в питерское отделение Общества электрического освещения с целью укрепления большевистской ячейки. Затем он перевелся в московское отделение общества. Партийная работа, впрочем, не мешала Кржижановскому участвовать в основной работе общества. А она была революционной — правда, не в политическом, а в экономическом смысле. Свою работу с ведущими российскими специалистами в области энергетики Кржижановский не забыл. Более того, он так увлекся планами электрификации России, что смог заразить ими своего товарища молодости — Ленина, вместе с которым он создавал в середине 1890-х Союз борьбы за освобождение рабочего класса.

В декабре 1917 года Кржижановский добился приема у вождя для двух виднейших членов Общества освещения Радченко и Винтера. Они рассказали главе нового правительства об уже имевшихся планах электрификации страны и, главное, о их созвучии с близкими большевикам планами централизации народного хозяйства. Но тут началась Гражданская война, после которой в 1920 году страна произвела всего 400 млн киловатт-часов электроэнергии — в пять раз меньше, чем в пресловутом 1913-м.

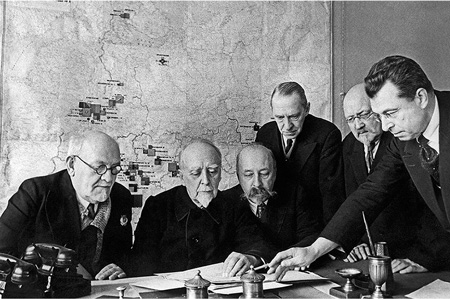

Эта встреча однако осталась в памяти Ленина. 21 февраля 1920 года Ильич подписал распоряжение о создании Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛРО). Возглавил комиссию, как нетрудно догадаться, Глеб Кржижановский (кстати, один из очень немногих людей, с кем Ленин был на "ты"). Кржижановский привлек к работе не только инженеров-практиков, но и ученых из академии наук — всего около 200 человек. Среди них, кстати, был и знаменитый российский философ, священник и "по совместительству" выдающийся электротехник Павел Флоренский. На заседания комиссии он приходил в рясе, и большевики терпели.

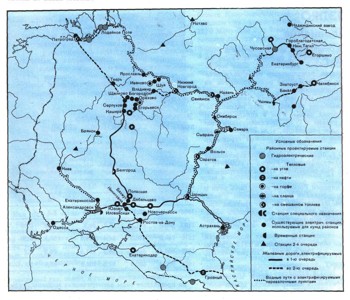

После десяти месяцев напряженной работы комиссия выдала на-гора 650-страничный том с многочисленными картами и схемами. Этот том в виде стратегического плана был утвержден VIII Всероссийским съездом Советов, заседавшим в Большом театре. Презентация доклада произошла на высшем для того времени техническом уровне. Чтобы делегаты могли оценить грандиозность предлагавшегося проекта, на сцене была выставлена гигантская карта России. И по мере рассказа докладчика — им был Кржижановский — о тех или иных объектах на карте зажигались разноцветные лампочки в соответствующих местах. Под конец, когда зажглись все лампочки, Москва погрузилась во мрак — все мощности тогдашней столичной энергетики пошли на Большой театр, здания ВЧК и Кремль.

ГОЭЛРО, несмотря на название, был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нем предусматривалось строительство не только генерирующих мощностей, но и предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики по сравнению с народным хозяйством в целом. И все это привязывалось к планам развития территорий. К примеру, согласно плану был построен Электрозавод в Москве, позже аналогичные производства открылись в Саратове и Ростове. Однако ГОЭЛРО шел еще дальше: он предусматривал возведение предприятий — будущих потребителей электроэнергии. Среди них — заложенный в 1927 году Сталинградский тракторный, основа отечественного танкостроения. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район.

Предусматривалось возведение крупных ГЭС на Волге, хотя в действительности их строительство началось только в 50-е годы. Намечалось довести добычу угля до 62,3 млн тонн в год против 29,2 млн тонн в 1913 году, нефти — до 16,4 млн тонн против 10,3 млн. Уже в 1921 году комиссия по ГОЭЛРО во главе с Кржижановским была преобразована в Госплан, ведавший всей экономической стратегией развития страны.

Первыми решили строить Каширскую и Шатурскую ТЭЦ по соседству с Москвой. На это бросили комсомольцев, военных и рабочих с бездействующих заводов. Голодные и раздетые люди работали по 18 часов в сутки. Каширская электростанция мощностью 12 мегаватт, работавшая на подмосковном угле, была открыта в июне 1922 года, когда больной Ильич уже был заперт в Горках. Тогда же построили первую в стране ЛЭП, по которой электричество доставлялось из Каширы в Москву. После введения в строй Шатурской ТЭЦ в 1926 году выработка энергии достигла довоенного уровня.

Реализация плана ГОЭЛРО совпала с новой экономической политикой — оказавшись перед реальной перспективой быть повешенными на всех для того потребных фонарях и осинах, большевики решили отказаться от идеологии безденежной и бестоварной экономики и дать право на жизнь среднему и малому предпринимателю (командные высоты — крупную промышленность партия оставила за собой).

Само же строительство шло невиданными в истории темпами. И причиной тому был не только энтузиазм народа, о котором нам говорили прежде, но и ряд весьма теневых аспектов реализации плана ГОЭЛРО. Значительную часть строителей составляли не только призванные в так называемые "стройтрудармии" бойцы, но и заключенные. А для финансирования программы широко распродавались сокровища отечественной культуры. А также зерно - и это в тех условиях, когда во многих регионах страны, и в первую очередь в Поволжье и на Украине, свирепствовал голод. Да и вообще в течение долгих лет все социальные секторы экономики финансировались только по остаточному принципу, из-за чего народ в СССР жил исключительно трудно

Не обошлось без нэпманов и дело "электрификации всей страны". К примеру, 24 кустарные подмосковные артели объединились в крупное товарищество "Электропроизводство", а 52 калужские артели — в товарищество "Серена"; они занимались постройками станций, тянули линии электропередачи, электрифицировали промышленные предприятия. Советское правительство — редчайший случай — поощряло инициативу частников в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался электрификацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и даже на кредиты от государства. Правда, вся нормативная база, технический контроль и установление тарифов сохранялись за правительством (тариф был единым для всей страны и устанавливался Госпланом). Политика поощрения предпринимательства дала ощутимые плоды: около половины генерирующих мощностей, построенных по плану ГОЭЛРО, были созданы с привлечением сил и средств нэпманов, то есть бизнеса. Иными словами, это был пример того, что мы сейчас называем частно-государственным партнерством.

За десять лет, на которые был рассчитан план ГОЭЛРО, он был перевыполнен. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как предусматривалось, а почти всемеро: с 2 до 13,5 млрд кВт ч. В 1927 году в районе Запорожья началось возведение Днепрогэса — крупнейшей на то время в Европе гидроэлектростанции и наиболее заметного объекта ГОЭЛРО. Его пустили в 1932 году. Днепрогэс стал одновременно последней большой стройкой "ленинского" плана и первой "сталинской" пятилетки, в которую плавно перетек ГОЭЛРО.

Нижегородская ТЭЦ

В реализации плана электрификации участвовали и западные компании. Надеясь на прибыль и возвращение национализированных большевиками активов, они посылали в СССР специалистов и технику: в годы первых пятилеток до 70% электротехнического оборудования поступало из-за границы. До революции эта доля была меньше (примерно 50%), хотя ради справедливости стоит заметить, что гораздо меньше требовалось и оборудования. К середине 30-х годов в СССР был налажен выпуск собственных турбин, генераторов и всего необходимого для отрасли.

Что же касается помощи зарубежных специалистов, то это были в основном так называемые шеф-инженеры и консультанты, при помощи которых производились монтаж и наладка поставленного из-за границы оборудования.

Питерская ТЭЦ Красный Октябрь 1914-1916, 1920-1930

Иногда привычки и амбиции представителей западных фирм входили в противоречие с интересами отечественных энергостроителей. Западный педантизм, стремление неукоснительно следовать букве и параграфу соглашений, предписаний, нормативов и инструкций трудно уживались с советским менталитетом, ориентированным на скорейший ввод объектов в эксплуатацию. Иностранцам были непривычны внеурочный и трехсменный труд, игнорирование сна, отдыха, своевременного питания, они жили по своим правилам и своему распорядку. Бывало, что это приводило к сложным и даже аварийным ситуациям.

На строительстве Шатурской ГРЭС в ее новеньком бетонном фундаменте образовались при испытаниях глубокие трещины. Оказалось, что педантичные шеф-монтеры из Англии регулярно и с одинаковыми интервалами устраивали перерывы в работе. И бетон на тех уровнях, на которые он должен был подаваться в эти паузы, успевал подсохнуть, а в результате плохо схватывался и при первой же вибрации дал трещины. После иска, предъявленного английской фирме, работу ей пришлось переделывать.Но в большинстве своем иностранцы работали честно и качественно и получали помимо зарплаты правительственные благодарности и подарки. А некоторые - такие, как, например, шеф-консультант Днепростроя полковник Купер, - были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

К середине 30-х годов необходимость в зарубежной помощи отпала, но ряд иностранных специалистов не пожелал покидать СССР и оставался у нас до самой войны. Были и те, кто уехать не успел, и судьба многих их них оказалась трагической. Одних репрессировали наши власти: сослали в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток, другие были интернированы в Германию и подверглись репрессиям там.

По-разному сложились и судьбы членов Комиссии ГОЭЛРО. Все они принадлежали к энергетической элите страны, а должности, которые они занимали к началу 30-х годов, соответство вали верхним ступенькам в иерархии советской партийно-хозяйственной номенклатуры. И. Г. Александров - главный инженер Днепростроя, а затем член президиума Госплана, А. В. Винтер - директор Днепростроя, а затем - управляющий Главэнерго, Г. М. Кржижановский - председатель Госплана и т. д. Многие из них пользовались в народе большой популярностью

Возможно, именно это и побудило Сталина убрать электрификаторов с руководящей работы и выдвинуть на первый план собственную креатуру: А. А. Андреева, Л. М. Кагановича, В. В. Куйбышева, Г. К. Орджоникидзе и других. И тогда он передал многих главных творцов плана ГОЭЛРО в систему Академии наук: минуя все необходимые промежуточные ступени, академиками стали И. Г. Александров, Б. Е. Ведереев, А. В. Винтер, Г. О. Графтио, Г. М. Кржижановский. Не у всех, однако, судьба сложилась столь благополучно. Из одного только руководящего ядра Комиссии ГОЭЛРО пять человек были репрессированы: Н. Н. Вашков, Г. Д. Дубеллир, Г. К. Ризенкамф, Б. Э. Стюнкель, Б. И. Угримов.

Источники:

1. Вики

2.http://www.old.nkj.ru/cgi/nauka9191.html?1

3.http://www.85goelro.rao-ees.ru/main.html

4.http://www.epr-magazine.ru

5 http://babs71.livejournal.com/248735.htm

6 http://energymuseum.ru/history/1886/