[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

September 4th, 2010

| September 4th, 2010 | |

|---|---|

| 12:34 am [Link] |

ПОЛКОВНИК РОМАНОВ: К вопросу о военном профессионализме Николая II івів «Император Николай II был другой: мягкий, чуткий, внимательный. Помню однажды во время закуски перед завтраком, после одного из выходов, он оцарапал себе палец до крови об иголку, забытую портным в его мундире. Николай Николаевич ему посоветовал помочить палец водкой и от тотчас это сделал»[1]. Великий князь Гавриил Константинович. Николай Второй в форме полковника Е.И.В. КонвояНиколай II на сегодняшний день — одна из самых популярных фигур в отечественной исторической публицистике. Политические веяния менялись, а вместе с ними менялся и взгляд на личность последнего императора всероссийского. В настоящее время о Николае II говорят и пишут, зачастую, в верноподданическом духе столетней давности — совершенно некритически, изрядно приукрашивая и наделяя его даже теми талантами, которыми он в действительности никогда не обладал. Одна из таких «благодатных» тем — способности императора к военному командованию. Апологеты всерьез принялись за создание образа царя-полководца, буквально второго Петра Великого. Вот их основные аргументы: как только царь решительно возглавил Действующую Армию в 1915 г., ситуация на фронте сразу же нормализовалась, а в следующем году армией был предпринят знаменитый «Брусиловский прорыв» (так же заслуга великого стратега Николая Романова), но заговор генералов-изменников не позволил ему привести Россию к победе. Тому, насколько эта картина соответствует истине, и посвящена данная статья. Она не претендует на закрытие вопроса, а, скорее, является приглашением к дискуссии... если, конечно, идеализирующие Николая II как политика и военачальника авторы будут в ней заинтересованы. Любые дарования, в том числе и военные, закладываются в детстве, в процессе воспитания. В апологетической (и не только) литературе часто подчеркивается, что цикл военных наук цесаревичу Николаю Александровичу преподавали наиболее выдающиеся специалисты — в частности, обучавший его боевой подготовке войск М.И. Драгомиров[2]. Однако при этом апологеты предпочитают умалчивать о том, что впоследствии сам «М.И. Драгомиров всегда скорбел, видя слабоволие Царя и постоянное расшатывание престижа Царской власти»[3]. Двоюродный дядя царя, великий князь Александр Михайлович, признавая владение его иностранными языками, признавал: «Остальные его познания сводились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без всякой возможности их применять в практической жизни». Воспитатель Ники, генерал Г.Г. Данилович, внушил ему, что «чудодейственная сила таинства миропомазания во время Св. Коронования способна была даровать будущему Российскому Самодержцу все необходимые познания»[4]. По мнению контр-адмирала А.Д. Бубнова, в годы Первой мировой войны - начальника морского управления в Ставке — «уровень его знаний соответствовал образованию гвардейского офицера, что, само собой разумеется, было недостаточно не только для управления государством, но и для оперативного руководства всей вооруженной силой на войне»[5]. Из всех сфер военного управления Николай II питал наибольшее пристрастие к изменениям в области военной формы. В частности, в конце августа 1907 г. он решил восстановить армейские гусарские полки, переименованные в драгунские в царствование Александра III. Как справедливо отмечал видный советский военный историк П.А. Зайончковский, значение этой меры было исключительно отрицательным. Гусары и уланы получили дорогостоящую опереточную форму. Однако они, как и драгуны, по-прежнему были призваны действовать и в конном, и в пешем строю. Неизменен остался и кавалерийский устав. Таким образом, с военной точки зрения эта реформа носила символическое значение, вернее — была бессмысленна[6]. Аналогично складывалась ситуация с наградами и знаками отличия. «Ни в одно из прежних царствований не раздавалось, кажется, столько медалей и различных значков, как при Николае II»[7] — писал по этому поводу А.А. Игнатьев. Царь питал неподдельный интерес лишь к внешней стороны военного дела, к фасаду армии. При этом он же являлся вершителем внешней политики России, оказавшейся в начале ХХ в. втянутой в войну с Японией, а будучи самодержавным монархом он также нес единоличную ответственность за подготовку страны к такой войне. Еще в начале царствования Николая II, 30 марта 1895 г. на Особом совещании по вопросу о японо-китайской войне начальник Главного штаба генерал-адъютант Н.Н. Обручев прозорливо предсказывал: «Для нас в высшей степени важно ни под каким видим не впутываться в войну....Нам пришлось бы воевать за десять тысяч верст с культурной страной, имеющей 40 млн. населения и весьма развитую промышленность. Все предметы снаряжения Япония имеет у себя на месте, тогда как нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружье, каждый патрон...»[8]. Однако царь не внял словам своего ведущего военного специалиста,, когда-то обучавшего его военной статистике. ( Читать далее... ) |

| Time | Event |

| 01:07 am [Link] |

Совет Европы хочет упразднить слова "мать" и "отец" Йозеф Торак, Товарищество В борьбе с сексизмом Совет Европы склоняется к словам, нейтральным в гендерном отношении, и рекомендует всем своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка", пишет немецкая Die Welt. Поводом для появления подобного требования послужило обращение швейцарского депутата Дорис Штамп, которая потребовала, чтобы женщин больше не изображали - цитата по газете Bild - "пассивными и второсортными существами, матерями или сексуальными объектами". Швейцария, говорится в публикации, первой приступила к преобразованиям. В столичном Берне из официального обращения исчезли слова "мать" и отец". Отыне они именуются "родителями". |

| Time | Event |

| 01:54 am [Link] |

УИНП: главная задача Украины - деконструировать миф о Великой отечественной войне Симоненко Ігор Михайлович – заступник завідувача відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень: Тут було багато виступів дуже емоційних, приводили конкретні приклади з особистого життя і взагалі історичного, а я хотів би повернутися до виключно інструментального підходу до цієї проблеми. По-перше, ми тут всі розуміємо, що Велика вітчизняна війна - це міф, це конструкція, яка була створена за радянських часів, це дуже талановитий міф, він просто геніальний, він логічно завершений, він сприймається навіть не освіченими і інтелектуалами, він явно об’єктивний, він дуже позитивний, життєстворюючий, тому щоб його розвінчати, деконструювати, треба докласти дуже багато зусиль, тим більше, що цей міф постійно підживлюється ззовні і ретранслюється постійно. У нас є завдання створити свій міф, в позитивному плані, міф – Україна в Другій світовій війні. Щоб це зробити більш успішно не для широкої публіки, просто умозрінням, не стільки зробити своє, а розібратися, які ж є загвоздки цього міфу Великої вітчизняної війни. Як міф, він повинен мати якісь больові точки, щоб його розвінчати, тобто, у нього є якісь стереотипи, і якщо ці міфологеми і стереотипи розкрити, то воно допоможе нам будувати свою концепцію.RU. Симоненко Игорь Михайлович - заместитель заведующего отдела социокультурных и этнонациональных исследований Национального института стратегических исследований : Здесь было много выступлений очень эмоциональных, приводили конкретные примеры из личной жизни и вообще исторического, а я хотел бы обратиться к исключительно инструментальному подходу к этой проблеме. Во-первых, мы здесь все понимаем, что Великая отечественная война - это миф, это конструкция, которая была создана в советское время, это очень талантливый миф, он просто гениальный, он логически завершен, он воспринимается даже не образованными и интеллектуалами, он явно объективный, он очень позитивен, жизнеутверждающий, потому, чтобы его развенчать, деконструировать, надо приложить очень много усилий, тем более, что этот миф постоянно подпитывается извне и ретранслируется постоянно. У нас есть задание создать свой миф, в позитивном плане, миф - Украина во Второй мировой войне. Чтобы это сделать более успешно не для широкой публики, просто умозрительно, не столько сделать свое, сколько разобраться, какие же есть загвоздки этого мифа Великой отечественной войны. Как миф, он должен иметь какие-то болевые точки, чтобы его развенчать, то есть, у него есть какие-то стереотипы, и если эти мифологемы и стереотипы раскрыть, то это поможет нам строить свою концепцию. |

| Time | Event |

| 03:01 am [Link] |

УИНП: главная задача Украины - деконструировать миф о Великой отечественной войне Симоненко Ігор Михайлович – заступник завідувача відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень: Тут було багато виступів дуже емоційних, приводили конкретні приклади з особистого життя і взагалі історичного, а я хотів би повернутися до виключно інструментального підходу до цієї проблеми. По-перше, ми тут всі розуміємо, що Велика вітчизняна війна - це міф, це конструкція, яка була створена за радянських часів, це дуже талановитий міф, він просто геніальний, він логічно завершений, він сприймається навіть не освіченими і інтелектуалами, він явно об’єктивний, він дуже позитивний, життєстворюючий, тому щоб його розвінчати, деконструювати, треба докласти дуже багато зусиль, тим більше, що цей міф постійно підживлюється ззовні і ретранслюється постійно. У нас є завдання створити свій міф, в позитивному плані, міф – Україна в Другій світовій війні. Щоб це зробити більш успішно не для широкої публіки, просто умозрінням, не стільки зробити своє, а розібратися, які ж є загвоздки цього міфу Великої вітчизняної війни. Як міф, він повинен мати якісь больові точки, щоб його розвінчати, тобто, у нього є якісь стереотипи, і якщо ці міфологеми і стереотипи розкрити, то воно допоможе нам будувати свою концепцію.RU. Симоненко Игорь Михайлович - заместитель заведующего отдела социокультурных и этнонациональных исследований Национального института стратегических исследований : Здесь было много выступлений очень эмоциональных, приводили конкретные примеры из личной жизни и вообще исторического, а я хотел бы обратиться к исключительно инструментальному подходу к этой проблеме. Во-первых, мы здесь все понимаем, что Великая отечественная война - это миф, это конструкция, которая была создана в советское время, это очень талантливый миф, он просто гениальный, он логически завершен, он воспринимается даже не образованными и интеллектуалами, он явно объективный, он очень позитивен, жизнеутверждающий, потому, чтобы его развенчать, деконструировать, надо приложить очень много усилий, тем более, что этот миф постоянно подпитывается извне и ретранслируется постоянно. У нас есть задание создать свой миф, в позитивном плане, миф - Украина во Второй мировой войне. Чтобы это сделать более успешно не для широкой публики, просто умозрительно, не столько сделать свое, сколько разобраться, какие же есть загвоздки этого мифа Великой отечественной войны. Как миф, он должен иметь какие-то болевые точки, чтобы его развенчать, то есть, у него есть какие-то стереотипы, и если эти мифологемы и стереотипы раскрыть, то это поможет нам строить свою концепцию. Tags: Великая отечественная, идентичность, информационные войны, национализм, психологические войны |

| Time | Event |

| 03:05 am [Link] |

Октябрьская контрреволюция Прецедент Потапова-Ленина

Легенда о «кровавом вожде, великом гении» в его зеркальных версиях: белой («кровавый вождь») и красной («великий гений») — как об исключительном творце Октября всё более обнаруживает свою несостоятельность. Как и вообще одномерные трактовки революции и гражданской войны, возникновения, а затем падения Советской власти.

Февральская революция положила начало распаду России, который продолжался несколько лет. На ее месте возникли — в точности, как в 1991 году — «независимые государства» — Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения и даже Дальний Восток. Сам Керенский, уже оказавшись за границей, признавался в своих мемуарах, что, продержись Временное правительство до ноября, России как государства не стало бы. Сегодня совершенно очевидно, что Февраль был «спецоперацией» западных, прежде всего британской, разведок, более всего опасавшихся, что в результате военной победы Россия станет второй, если даже не первой, державой мира. Это было для Запада опаснее, чем гипотетическая победа Германии и Австро-Венгрии, впрочем, так же точно «приговоренных» к революции. Февральская революция и свержение Императора Николая II произошли накануне предполагаемого наступления русской армии на Константинополь.

С самого начала демократического правления в России целенаправленно уничтожался главный институт любого государства — армия. После пресловутого «Приказа №1» она превратилась в безформенную, не способную воевать массу. Тем не менее, Временное правительство продолжало воевать. «После свержения Царя, — писал историк А.Елисеев, — война вообще потеряла свой смысл, ибо произошло ослабление государства и разложение армии. Получалось, что Россия должна была воевать за англо-французские интересы, ведь достижения своих задач, которые она ставила в начале войны, ей уже нельзя добиться. Таким образом, настоящим русским патриотом становился тот, кто желал прекращения войны, но без ущерба для национальных интересов страны». В «Энциклопедии военной разведки России» (М., 2004) сообщается, что начальник Разведывательного управления Генштаба генерал Николай Михайлович Потапов (1871-1946) сотрудничал с большевиками с июля 1917 года. Документы об этом, крайне важные для понимания глубинной преемственности государственности России, пока что не рассекречены, однако, если и когда это произойдет, будет нанесен сокрушительный удар как по «красной», так и по «белой», не говоря уже о либеральной, историографии.

Генерал Потапов принадлежал к «милютинской школе» русских геополитиков и руководил военной разведкой еще при Николае II. По воспоминаниям большевика М.С.Кедрова, Потапов «после июльских дней предложил через меня свои услуги Военной организации большевиков (и оказывал их)». Военное бюро партии большевиков возглавляли тогда И.В.Сталин и Ф.Э.Дзержинский. Именно летом 1917-го произошло, по сути, разделение русского военного руководства, заложившее основу будущего противостояния «красных» и «белых». Генерал Н.М.Потапов, по сути, возглавлял борьбу с выступившего против Керенского, но за «спасение русской демократии» генерала Л.Г.Корнилова (который весной 1917 года лично возглавил арест Царской семьи и всегда говорил: «Что угодно, только не Романовы»). Совместно с Потаповым действовали военный министр генерал-майор А.И.Верховский, главнокомандующий Северным флотом генерал-аншеф В.Н.Клембовский, начальник штаба и комендант Псковского гарнизона генерал-майор М.Д.Бонч-Бруевич. Все они затем готовили октябрьский переворот и стояли у истоков Красной Армии.

Характерно, что главной ударной силой корниловского восстания была т.н. Кавказская Туземная дивизия, вместе с подразделениями которой на Петроград двигалось большое количество английских офицеров (Англия вела тогда, как, впрочем, и сейчас, борьбу с Россией за господство на Кавказе). В это время в газете «Рабочий путь» И.В.Сталин публикует ряд статей, в которых указывает на связи Корнилова с английской разведкой. Несомненно, эти сведения он получал от генерала Потапова.

Почему Генштаб ставит на большевиков? Когда страна идет к полному развалу, никакой «консерватизм» ее уже не спасет. Только крайне радикально-революционная сила способна создать силовой полюс. В свое время такую диалектику революции и контрреволюции раскрыл в своих «Размышлениях о Франции» граф Жозеф де Местр, знал о ней Константин Леонтьев, позже об этом много писал в своей книге «Оседлать тигра» Юлиус Эвола.

В сентябре 1917 года Керенский — вопреки даже прежним планам о созыве Учредительного собрания — объявляет Россию республикой. Это единоличное решение, совершенно не легитимное, с правовой точки зрения, немедленно вызывает к жизни альтернативные планы государственного строительства. Они рождаются именно в среде военной разведки. Современный писатель и исследователь Олег Стрижак утверждает, что уже в сентябре 1917 года оформился «заговор генералов» разведки Генштаба во главе с генералом А.А.Самойло, целью которого было свержение Временного правительства и передача власти Съезду Советов. Для этого военные готовы были использовать большевиков. Без сомнения, за спиной генерала Самойло стояли генерал Потапов и военный министр генерал А.И.Верховский, отставка которого в октябре вызвала крайнюю озабоченность Ленина. Поддержал большевистский переворот в октябре, как известно, Балтийский флот, но то, что командовал им царский контр-адмирал А.А.Развозов, обычно замалчивается.

Совершенно очевидно, что система Советов уже тогда была полностью противоположна буржуазно-демократической республике, к которой стремились Временное правительство и все политические партии того времени — от кадетов до социалистов (исключение составляла, быть может, часть эсеров). Она является цивилизационно иной, имеет очевидную связь со старинными русскими Земскими соборами — советами всея земли, с земским и губным самоуправлением, казачьим кругом, курултаями азиатских народов России, или, например, с народным ополчением 1612-1613 гг. и при определенных условиях вполне совместима с монархией. ( В 30-е годы идея Царь и Советы станет основой политической программы «младороссов»). Генералы Генштаба не могли не понимать этого. Конечно, понятно, что марксистская идеология большевиков не допускала такого, но военные, разумеется, не могли и думать об увековечении этой идеологии. Впрочем, многие из них, конечно, были скорее прагматиками.

Не будем забывать, что осенью 1917, Государь и его семья были еще живы, и среди намерений хотя бы какой-то части генералов, среди которых не было прямых и непосредственных участников собственно антимонархического заговора, могло быть и… Впрочем, возможно, это слишком смелые предположения.

Но самым странным оказывается то, что и большевики — и даже сам Ленин — вопреки всему тому, что он писал и говорил, в определенный момент готовы были, скажем так, к «разным политическим вариантам». Олег Стрижак обращает внимание на довольно загадочную «паническую записку Ленина» 24 октября 1917 года: «Кто должен взять власть? Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет или другое учреждение… Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия».

Так или иначе, ещё в июне 1917 года министр Церетели, социал-демократ, говорил: «Через ворота большевиков войдет генеральская контрреволюция». О том, что Октябрь — не революция, а контрреволюция, говорил уже в эмиграции один из лидеров кадетской партии В.Д.Набоков (отец писателя).

23 ноября 1917 года Н.М.Потапов был назначен начальником Генштаба и управляющим Военным министерством, с декабря 1917 г. — управляющим делами Наркомвоена. Переоценить этот важнейший шаг невозможно. Возникает закономерный вопрос : кто кем на самом деле руководил? А вот что далее пишет Олег Стрижак: «Почему 23 февраля — «день рождения Красной Армии»? Это был позорный день, когда немцы без боя заняли Нарву и Псков. Дело в том, что 22 февраля из Могилева в Петроград приехала большая группа генералов во главе с начальником штаба Ставки Верховного главнокомандования генералом М.Д.Бонч-Бруевичем. Вечером они встретились с Лениным и Сталиным. Трудный разговор продлился до утра, речь шла о спасении России. Требование генералов: немедленное заключение мира, на любых условиях, национализация всей оборонной промышленности — горнорудной, металлургической и прочая <…>, новая армия строится на основе всеобще воинской обязанности, запретить все солдатские комитеты и советы, никакого обсуждения приказов, железная дисциплина, за воинские преступления — расстрел. Ленин принял все требования. 23 февраля 1918 г. Ленин имел самую тяжелую битву. Его ЦК категорически выступило против мира и против «царской» армии. Ленин ультимативно заявил, что уходит из ЦК. Поздней ночью предложения Ленина были приняты<…> 4 марта в Республике Советов был учрежден Высший Военный совет, его возглавил генерал Бонч-Бруевич».

Есть совершенно очевидные факты, которые на протяжении десятилетий замалчивали как советская, так и антисоветская пропаганда. Полковник Императорского Генерального штаба П.П.Лебедев стал начальником Штаба Красной Армии, полковник И.И.Вацетис — Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Советов, полковник Генерального штаба Б.М.Шапошников — начальником Оперативного управления Полевого штаба РККА (с 1937 года — sic! — начальником Генштаба РККА, в 1941-45 гг. — заместителем Сталина в НК обороны). Генерал-лейтенант Н.Д.Парский командовал Северным фронтом, генерал-майор Н.Н. Петин — Западным, Южным и Юго-Западным фронтами, генерал-майор Самойло — Северным и Восточным. Этот список можно продолжить.

Флот вообще весь целиком находился в руках старого русского морского офицерства. Им руководили контр-адмиралы М.В.Иванов, В.М.Альтфатер, А.В.Немитц, Балтийским флотом — вице-адмирал А.А.Развозов и др. Безпартийная прослойка адмиралов и капитанов существовала и была влиятельной на протяжении всей истории советского ВМФ.

Следует ясно и четко сказать: в ходе революционных событий не «народ боролся против военной аристократии», как это представляют, «взаимно меняя знаки», «красные» и «белые» историки, а сама военная аристократия раскололась надвое.

По оценке военного историка А.Г.Кавтарадзе, в Красную Армию перешло 30% дореволюционного офицерского корпуса, а по оценке С.В.Волкова — 19-20%. А С.Г.Кара-Мурза пишет: «Очень важен для понимания характера конфликта раскол культурного слоя, представленного офицерством старой царской армии. В Красной армии служили 70-75 тыс. этих офицеров, т.е. 30% всего старого офицерского корпуса России. В Белой армии служили около 100 тыс. (40%) офицеров, остальные бывшие офицеры уклонились от участия в военном конфликте. В Красной армии было 639 генералов и офицеров Генерального штаба, в Белой — 750. Из 100 командиров, которые были в Красной Армии в 1918-1922 годах, 82 были ранее царскими генералами и офицерами. Можно сказать, что цвет российского офицерства разделился между красными и белыми пополам. При этом офицеры, за редкими исключениями, вовсе не становились на "классовую позицию" большевиков и не вступали в партию. Они выбрали красных как выразителей определенного цивилизационного типа, который принципиально расходился с тем, по которому пошли белые» . Здесь крайне важно следующее: белые в подавляющем своем большинстве не были монархистами. Они стояли за созыв Учредительного собрания или были прямыми сторонниками демократической республики, в лучшем случае стояли «на позиции непредрешения».

И.А.Солоневич писал, что если бы хоть один из белых генералов выдвинул лозунг «За крестьянского Царя», победа его была бы обезпечена всеобщей поддержкой. Но этого никогда бы не могло произойти, поскольку сам основатель Белого движения генерал М.В.Алексеев и его главные вожди, прежде всего А.И.Деникин и А.В.Колчак, стояли у истоков свержения монархии и были убежденными республиканцами — более левыми или менее, но левыми. Из всех белых генералов цивилизационным характеристикам России соответствовал, пожалуй, только барон Р.Ф.Унгерн, но удаленность его «Азиатской дивизии» от основных политических центров страны заведомо делала возможность его успеха сугубо проблематичной.

Не вина «поставивших на Ленина» русских генералов и офицеров в том, что в конечном счете уже сразу после победы в гражданской войне их (за исключением некоторых особо приближенных к Сталину, того же Потапова или Шапошникова) начало постепенно уничтожать ОГПУ, в особенности при Г.Ягоде, когда сам И.В.Сталин еще отнюдь не был «самодержавен», а в армии на полтора десятка лет восторжествовала, с одной стороны, близкая к троцкистам группа Тухачевского—Якира (при всей неоднозначности самого М.Н. Тухачевского), с другой — достаточно серая «пролетарская прослойка», повязанная к тому же весьма сомнительными брачными узами. С другой стороны, совершенно справедливо пишет на портале Фонда стратегической культуры Юрий Рубцов: «Как бы мы ни осуждали большевистский режим, историческая реальность такова, что именно этот режим, а не Временное буржуазное (масонское) правительство сохранил для нас территорию Великой России в политической форме СССР». |

| Time | Event |

| 03:37 am [Link] |

Народное хозяйство СССР за 70 лет Государственный комитет ссср по статистике Народное хозяйство СССР за 70 лет Юбилейный статистический ежегодник Содержание

|

| Time | Event |

| 07:12 am [Link] |

Скоро годовщина крестного хода вокруг Земли на борту МКС "30 сентября 2009 года по благословению патриарха Кирилла стартовал крестный ход вокруг земли с Иконой Божьей Матери «Знамение». В 11 часов 14 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен запуск космического корабля «Союз ТМА-16″, который доставил икону на борт международной космической станции (МКС). 11 октября 2009 года крестный ход был благополучно завершен. Совершив 176 оборотов вокруг земли, икона вернулась на Землю вместе с экипажем 19-й экспедиции МКС и будет представлена 8-14 декабря на православной выставке в ВВЦ". Из истории крестных ходов России  ( Read more... ) |

| Time | Event |

| 05:32 pm [Link] |

При помощи Канады на Украине будут строить соломенные дома  Проект коттеджей, основным строительным материалом для которых являются соломенные блоки, создали архитекторы Национального университета водного хозяйства и природопользования. На 8-гектарном массиве в селе Радиславовка около г. Ривне они запланировали разместить 56 таких сооружений, сообщает glavred. По словам директора кооператива «Ланы Полесья» Юрия Муляра, который будет воплощать разработку в жизнь, реализовывается замысел по программе областной организации «Украинская ассоциация маркетинга» при содействии Канадского фонда поддержки местных инициатив. Авторы чертежей сполна использовали идеи сооружения народного жилья с использованием других экологически чистых растительных компонентов, а также глины и извести, и адаптировали помещение к производству в них тепла по современными энергосберегающим технологиям. Из привычных материалов здесь применят бетон для заливки фундаментов, сосновые и дубовые брусья, которые будут служить в конструкциях перекрытия пола и потолка. |

| Time | Event |

| 06:01 pm [Link] |

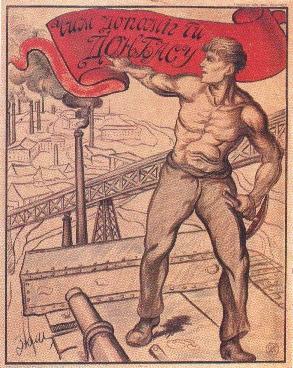

Политические плакаты советской Украины ( Read more... ) |

| Time | Event |

| 06:28 pm [Link] |

Националисты требуют предоставить право голоса несовершеннолетним "Кусочек Украины" в LiveJournal призывает предоставить право голоса гражданам Украины, которым на день местных выборов 31 октября 2010 года исполнится 16 лет, поскольку "в 16 лет сознание граждан еще не искажено стереотипами. И именно эти избиратели могут поддержать молодых лидеров и политические силы, за которые никогда не проголосовали бы пенсионеры, что на сегодня в основном и решают судьбу выборов". И мы знаем, какую именно молодежь имеет в виду автор:

|

| Time | Event |

| 07:03 pm [Link] |

История Второй мировой войны западными глазамиУроки истории: чему учат в школе у нас и у нихПрезидент России Дмитрий Медведев 25 июля внёс изменения в статью Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». В нашей стране установлена новая памятная дата — 2 сентября — день окончания Второй Мировой войны. Именно 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе Советского Союза. Так закончилась «самая кровопролитная в истории человечества» война. То, что победная точка была поставлена именно Советским Союзом, для граждан России является бесспорным фактом. А как подают информацию о периоде войны, её причинах и итогах в странах-союзниках — США и Великобритании — и что рассказывают детям на уроках истории? В нашей стране существует список учебных пособий, рекомендованных министерством образования. Учитель истории школы №38 Андрей Козырев рассказал «Чита.Ру», что выбор того или иного учебника зависит от самого учителя: «Мы предпочитаем учебник Данилова и Косулина для девятого класса, а также два учебника — Волобуева и Филиппова — для одиннадцатиклассников. В 11-ом и в 9-ом классах на изучение Второй Мировой даётся примерно по десять часов. Этого недостаточно, конечно, всё слишком сжато, но на изучение истории отводится всего 68 часов в год. Все перечисленные авторы школьных учебников подают информацию нейтрально, просто излагают факты. Хотя Филиппов Сталина оправдывает и даёт свою субъективную оценку событиям тех времён, но на уроках мы это стараемся учитывать».Общеизвестно, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 с захвата Гитлером территории Польши. Сталин, подписав в августе 39-го года пакт о ненападении, так называемый пакт «Молотова-Риббентропа», как будто обезопасил себя от возможной агрессии Германии. Но не тут-то было. Без объявления войны 22 июня 1941 года немецкая армия напала на СССР. Открывая английский образовательный портал, раздел «Хронология событий», нападение Гитлера на Советский Союз значится как «начало плана «Барбаросса». Вот так безлико обозначено вступление СССР в войну. Среди памятных событий с участием Союза - нападение фашистов на Москву, расстрел первой советской партизанки Маши Брускиной, вступление немцев в Сталинград, освобождение Харькова, Смоленска, Минска и других городов Европы. Ни слова о крупнейшем танковом сражении — битве под Прохоровкой. Кроме того, в хронологии значится: «Тирпиц» затонул после попадания бомбы». Непонятно даже, кто потопил немецкий корабль. История с капитаном-подводником Николаем Луниным стала практически притчей во языцех. Его подлодка торпедировала немецкий линкор, немцы были вынуждены отступить, и часть конвоя с шедшей из Рейкьявика техникой и продовольствием всё-таки дошла до Архангельска. Окончательно «Тирпиц» был затоплен британской авиацией после попадания трёх бомб «Tallboy» в ноябре 1944 года. Американская и британская авиация, согласно «Хронологии событий», на протяжении всей войны активно «штурмовала и бомбила» противника, не в пример Красной Армии. На том же портале размещена статья историка Нормана Дэвиса, в которой значится, что «Черчилль собрал в широкую коалицию союзные страны — США и СССР, чтобы обеспечить источники военной силы и уничтожить фашистского зверя». Разве создание антигитлеровской коалиции — заслуга британского премьер-министра? Читаем книгу «США и Англия во второй мировой войне» сына маршала артиллерии отечественного историка Николая Яковлева: «Сталин в меморандуме Черчиллю 13 августа 1942 года писал: «Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные возможности для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил». В ответ Черчилль уподобил захваченную Гитлером Европу огромному крокодилу и даже изобразил его на клочке бумаги. С помощью рисунка он объяснил, как англо-американцы собираются ударить в его мягкое брюхо, то есть с юга». Но второй фронт был открыт лишь в июне 1944 года, когда Красная Армия уже наступала на западные рубежи, и исход войны был предопределён. На другом портале также расписана хронология событий Второй Мировой. Акценты расставлены таким образом, что Советский Союз успешно боролся с врагом в 1942 году. Далее события развивались в Северной Африке, где генерал Эйзенхауэр боролся против французских войск, которые перешли на сторону немцев. Затем была битва за Атлантику, где наши союзники «держали под контролем» атлантические морские пути, а в 43-м году те же союзники захватили Сицилию и «привели к падению Муссолини». 6 июня 44 года значится как дата открытия второго фронта в Нормандии, вследствие чего был освобождён Париж. Затем была битва в Арденнах, увенчавшаяся успехом союзных войск, и битва в Германии, о которой написано: «Русские вторглись в Германию с Востока, в то время как союзники «разгромили» Германию с Запада». В общем, американцы и британцы преподнесли нам победу на блюдечке. Хотя здесь же отмечено, что Германия капитулировала, а участие СССР в подписании акта о безоговорочной капитуляции никак не обозначено. Ещё один образовательный портал рассказывает о том, как «чтобы положить конец Гитлеру и Третьему рейху, а также фашистской диктатуре Муссолини в Италии и агрессии Японии в Тихом океане Соединенные Штаты вместе с союзниками разработали новый, мощный план». Это США разработали план по разгрому фашистов, а мы всего лишь вложили свою лепту! Николай Яковлев, проанализировав американские и британские труды историков, делает свои выводы: «Дипломатические ведомства США и Англии издают многотомные собрания документов с целью осветить внешнюю политику этих стран, в первую очередь, в канун войны. В кратком очерке, естественно, не под силу рассказать о всей этой литературе, поэтому следует обратиться к главному: превалирующей в США и Англии оценке уроков второй мировой войны и тех выводов, которые пытаются извлечь из неё господствующие классы... Большая часть литературы о Второй Мировой войне, выходящей в США и Англии массовыми тиражами, или учебной, полна домыслами: преуменьшается роль СССР в войне, возвеличивается вклад западных союзников в поражение Германии и Японии и так далее. Фальсификация истории в такого рода изданиях настолько массова, стандартизирована и неумна, что едва ли есть необходимость в данном случае тратить время на её опровержение». Журналист русской службы «BBC» Артём Кречетников справедливо отметил, что «добросовестно излагать факты — профессиональный долг историка. По-разному оценивать их — право каждого». И пусть право решать, является ли твой народ народом-победителем, или твои деды и прадеды всего лишь вложили свою лепту в разгром фашистов, останется на совести каждого из нас.  ( Read more... ) |

| Time | Event |

| 10:07 pm [Link] |

Укроисторики: в плен к немцам сдалось 8 миллионов красноармейцев Не далее, чем вчера я писала о том, украиноцентричная историческая "наука" планирует деконструировать "миф о Великой отечественной войне". Уже сегодня представляю образец продукции подобных деконструкторов с информационного портала УНИАН: "На начало войны согласно открытым архивам на границах Украины было почти 9 миллионов человек советской армии. Это в полтора раза больше, чем составляла вся немецкая армия. А вы знаете, сколько из 9 миллионов отступило на восток с началом войны? 800 тысяч. А остальные сдались немцам, или разбрелись". .... "после 1946 года около 60 тысяч сотрудников НКВД-КГБ воевали против УПА. Дискредитация УПА была колоссальной. Советская власть создавала террористические группы, которые убивали мирное население под видом УПА" .... "Вы можете сказать, что я бандит. Можете сказать, что чеченка, которая берет на себя взрывчатку и умирает, тоже бандитка. А тот генерал, который высылает уничтожать чеченцев десятками тысяч, кто? ". .... "Какие моменты войны вы запомнили больше всего? Заходим в село, а люди бегут навстречу: украинская армия, это – украинская армия... Она была людям родной". |

| Time | Event |

| 10:34 pm [Link] |

Раздражающее потребительское равенство советской эпохи Виталий Третьяков пишет в авторской колонке в газете "Известия": "Это только нынешним богачам кажется, что достаток в России родился вместе с их личным богатством. В реальности же в эпоху массового потребления (с соответствующей идеологией и психологией) наше общество вступило в 60-е годы прошлого века, то есть при Советском Союзе. Знаковые события этой эпохи - начало массового жилищного строительства (отдельных квартир) и массового производства "товаров народного потребления" (холодильников, телевизоров, стиральных машин, мебели, одежды) при Хрущеве и массовое выделение земель под дачное строительство ("шесть соток"), а также массовое производство автомобилей при Брежневе. То есть (при всем дефиците и более низком качестве товаров) обществом массового потребления советское общество стало почти одновременно с Западом. Причем в определенном смысле этот процесс затронул у нас гораздо более широкие слои населения, так как включал и массы рабочих, многие из которых тогда получали куда больше инженеров и тем более рядовых научных сотрудников или служащих сберкасс (ныне - банковских работников). Ведь не сейчас, а именно тогда возник потребительский идеал нормальной работающей семьи: отдельная квартира в городе, дачный участок с домом, машина для перемещения между ними, весь набор мебели и бытовой техники в городской квартире, летний (месячный!) отдых на Черном море, разнообразный гардероб для всех членов семьи, ювелирные украшения для женской ее половины, холодильник, полный еды (покупаемой желательно на колхозном рынке), а также уж явные излишества - коньяк, шампанское, черная и красная икра по любым праздникам, хрусталь, сервизы, ковры, личные библиотеки (последние вообще не входили в потребительский стандарт на Западе). И еще в этот потребительский стандарт тогда же (а не сейчас) вошло высшее образование для детей. В то время в равной степени на этот потребительский стандарт претендовали (и не без успеха) и так называемые служащие (включая интеллигенцию - научную, культурную, чиновничью), и квалифицированные рабочие. В этом-то и было социальное, но постепенно начавшее раздражать как раз служащих и интеллигенцию равенство той поры". |

| Previous Day | 2010/09/04 [Archive] |

Next Day |