|

|

| Пишет ivanov_petrov ( @ 2010-04-24 09:14:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Наука и искусство. Воззрения Галилея на фэнтези

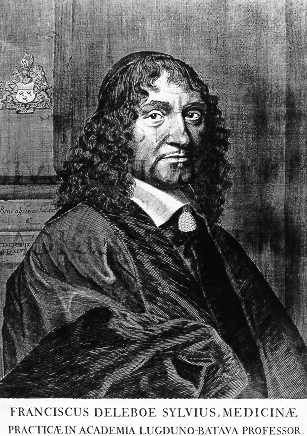

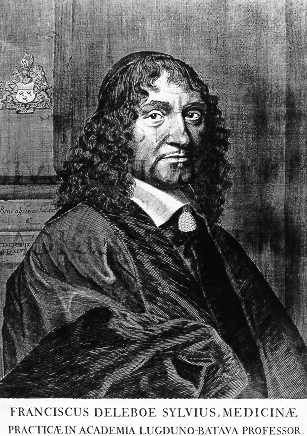

Тема крайне сложная - что-то этакое можно говорить до бесконечности, но крайне трудно найти хоть что-то существенное. Вот вышла книга Памелы Смит The Body of the Artisan. Art and Experience in the Scientific Revolution. 2004. Очень большая по объему, с множеством фактов, целые главы посвящены Дюреру и Сильвию, Франциску де ла Боэ, крупным фигурам XVI и XVII века, художнику и ученому. В книге говорится примерно следующее: в Возрождение художники стали работать всё более точно, четко, изобретая всё более изощрённые техники изображения действительности. Этот художественный стиль точности и технической опытности стал проникать во все другие явления культуры, его подхватил и распространил Парацельс, затем Сильвиус - и таким образом началась научная революция, стремление к точному опытному исследованию природы вышло за рамки искусства и породило отдельный феномен - европейскую науку.

Franz de le Boe, Durer

Однако и теоретически, и эмпирически эту мысль не удается обосновать - в книге недостаточно показано обоснование главного тезиса - что наука появилась из искусства Возрождения. Накоплены факты, что в самом деле искусство становилось все более эмпирическим и точным (не говорится, почему - так уж оно склалось), и показано, что некоторые деятели научной революции хорошо понимали в искусстве. И всё. Автору кажется, что смысл ухвачен и обоснован - хотя, по сути, никакого обоснования нет. Не сказано почти ничего о том, что же представляет собой наука, в чем состояла научная революция, как можно думать о влиянии определенных течений в художестве и музыке на идеи Кеплера или Галилея. По сути, автор - искусствовед, она наивно полагает, что стоит посмотреть на природу и поставить "опыты" - как получится современная наука. То есть она - профессиональный искусствовед - просто не знает, что же такое наука, которая, разумеется, много больше, чем согласие на "опытное знание".

Эта Памела Смит хотя бы пытается - а более распространенная точка зрения вообще не считает, что между наукой и искусством есть хоть какая-то связь. Обычно говорится не более чем о случайном совмещении в одной личности, когда некий ученый ещё, кстати, играл на скрипке. Играл себе и играл, к его науке это отношения не имеет - давая лишь повод для благоглупостей о талантливой личности.

Pamela H. Smith Professor, Department of History, Columbia University, NY

То есть вообще не существует какой-то мысли, позволяющей существенно объединять науку и искусство. Самый очевидный путь для связывания этих феноменов выбрал, кажется, Эрвин Панофский. Он предложил рассматривать индивидуальные вкусы ученых в области искусства, их теоретические убеждения об искусстве и сопоставлять с их научными идеями. Панофский надеялся, что так можно выявить существенные совпадения - понять, как один и тот же комплекс идей выражался в науке и в искусстве.

Erwin Panofsky

То есть ставка делалась на единство личности и глубинную связь идей. Объединение приверженности к неким взглядам в науке и в искусстве не случайно, единая творческая сила личности выговаривает себя на разных языках - языке науки и языке искусства - но выговаривается при этом одно содержание.

Это интересная идея, однако продвинуться в этом направлении удалось очень недалеко. Панофский написал несколько ярких статей, в которых высказал подозрения - как бы, мол, было бы хорошо, если бы удалось обосновать какие-то такие тезисы. Но четкой связи идей все-таки обнаружить не удалось.

Тут можно зафиксировать проблему - не удается содержательно ухватить взаимодействие науки и искусства, они кажутся связанными лишь по совпадению, не существенно.

Почему не получается объединить идеи искусства и науки, видно на примерах, собранных Панофским. Некоторое единство дразнит, намекая на существование, но в руки не даётся. Скажем, в статье "Галилей: наука и искусство" Панофский говорит о вкусах в искусстве у Галилея. Показывает, что Галилей вырос в гуманистическом окружении, прекрасно разбирался в современном ему искусстве и его суждения по поводу искусства были глубокими и никак не случайными.

Что же сказал об искусстве Галилей? Галилей высказал и разработал аргумент о критерии сравнительного превосходства в искусствах. кратко идея звучит так: искусство есть подражание природе; чем дальше средства художника от природу, чем менее они естественны - тем более сложная стоит перед ним задача и тем выше следует оценивать удачные попытки.

Живопись - более высокое искусство, чем скульптура. Потому что скульптура работает с трехмерными объектами, которые сами по себе подобны природе, а живопись - с двумерными иллюзиями, по природе не похожим на природу, и художник решает более сложную задачу, с недостаточными средствами создавая подобия природы. Чем труднее создать данными средствами иллюзию действительности, тем выше следует оценивать удавшиеся попытки.

Наверное, легко догадаться, к чему приведет такая точка зрения - на материале современного искусства. Дерево более естественный материал, чем пластмасса, и потому скульптуры из пластмассы... Кино - более совершенное искусство, чем театр, скульптура и живопись. Компьютерная игра - еще совершенней, чем кино. Легко играть на пианино руками - этак каждый сумеет. Игра на пианино ногами значительно выше по уровню искусственности и сложности задачи. Рисовать руками - низший класс, рисунки, выполненные кистью, зажатой пальцами ног, следует оценивать много выше.

Есть примеры относительно глубоких идей об искусстве у других деятелей научной революции. Мерсенн считал, что основное значение музыки - чувственное, а не интеллектуальное или нравственное. Отец Галилея считал, что текст является самым важным делом в музыкальной композиции, то есть в любой песне самое важное - это слова, а не мелодия. Сам Галилей - по контрасту с этим мнением своего отца - полагал, что любую музыку следует воспринимать как инструментальную, где слова случайны.

Идея Галилея относительно искусства была в соблюдении границ между областями. Отделить музыку от текста - это разные искусства, музыка и стихосложения, их не следует путать и там, где они смешаны, надо обращать внимание лишь на мелодию. В области литературной фантастики он был не против выдумки, но она должна быть последовательна и непротиворечива. Огромная работа Галилея по сравнению Ариосто и Тассо. Защита стиля Ариосто и разоблачение убожества Тассо. Кратко говоря: Ариосто писал фантастику про драконов, фей и волшебников, и Галилей полагал, что это чудесная фантастика. А фантазии Тассо были внутренне противоречивы, воображение и последовательное мышление не могли принять вымыслы Тассо - и Галилей считал это искусство более низким. Галилею не нравились туманные аллегории, которые все время на что-то намекают, но не позволяют понять, что же конкретно хочет сказать автор.

Ludovico Ariosto

Torquato Tasso

"Рассказ Тассо скорее напоминает изделие деревянной мозаики, чем картину, написанную масляными красками, потому что в этой мозаике используются маленькие разноцветные кусочки дерева, которые никогда нельзя сложить вполне аккуратно, поэтому контуры остаются угловатыми и резкими, а фигуры поражают нас своей сухостью, жесткостью, отсутствием округленности. Напротив, в живописи маслом контуры мягко растворяются и, благодаря плавным переходам от одного цвета к другому картина становится нежной, округленной и рельефно богатой. Тени и образы Ариосто округлены... Произведения Тассо отрывочны, сухи и угловаты, его строфы заполнены, в поисках слов, образами, которые не имеют естественной связи с тем, что сказано или должно быть сказано."

Вот что говорил Галилей о современной ему фэнтези: "...Когда я погружаюсь в "Неистового Орландо", передо мной открывается комната сокровищ, праздничный зал, царская галерея, украшенная сотней классических статуй с бесчисленными историческими картинами самых превосходных мастеров, заполненная всем, что есть восхитительного и совершенного. На ум при этом приходит и Афинская школа и картина Джованни Паоло Паннини, изображающие богатые галереи. ...При чтении "освобожденного Иерусалима"...кажется, что въодит в кабинет какого-то человечка, которого интересуют курьезы и которому нравится заполнять свое помещение разными странными предметами, потому ли что они древние, или редкие, или ещё по какой-либо причине, но по сути дела эти предметы - только хлам: какая-нибудь окаменелая лангуста, высушенный хамелеон, муха и паук, вставленные в изделия из яшмы, несколько тех маленьких глиняных фигурок, о которых говорят, что они попадаются в древних гробницах Египта, ну а если перейти к живописи, то какие-нибудь небольшие эскизы Бачо Бандинелли или Пармиджанино".

Baccio Bandinelli

Parmigianino

В живописи Галилей очень отрицательно высказался о картинах Арчимбольдо. Очень популярные как в XVI-XVII веках, так и сейчас портреты из плодов и веток - вызывали у Галилея неприязнь: он предпочитал классическую живопись коллажам. Классическое высокое Возрождение против барокко. Классицизм против маньеризма. Предпочитая классику модернистским изыскам, Галилей последовательно придерживался принципов ненарушения сложившихся художественных границ, простоты перед избыточной сложностью.

Giuseppe Arcimboldo

Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна

Галилей не ссылался на Кеплера; он был приверженцем совершенного кругового движения. Эллипс был для него извращением - внесением искажений в мир совершенных форм, он мог видеть эллипс только как искажение, не как самостоятельную форму. Все движения для Галилея - круговые, составленные из круговых. Человеческое тело и его движения он мыслил как единый цикл, продробленный в множество подчиненных циклов. Прямолинейное движение человека - вторичное, несущественное, главное - что движения есть круги, происходящие в суставах. - Кеплер был сторонником прямолинейного движения, которое он считал совершенным. Эллипс был для него самостоятельной фигурой. движения человеческого тела он видел как прямолинейные. Мускулы человеческого тела сжимаются и разжимаются, и эти линейные движения обеспечивают все прочие движения тела. Галилей склонялся к тому, что физика и математика неразделимы, для Кеплера физические тела и геометрические фигуры - это совершенно разные реальности, Галилей же полагал, что реальность едина.

Тема крайне сложная - что-то этакое можно говорить до бесконечности, но крайне трудно найти хоть что-то существенное. Вот вышла книга Памелы Смит The Body of the Artisan. Art and Experience in the Scientific Revolution. 2004. Очень большая по объему, с множеством фактов, целые главы посвящены Дюреру и Сильвию, Франциску де ла Боэ, крупным фигурам XVI и XVII века, художнику и ученому. В книге говорится примерно следующее: в Возрождение художники стали работать всё более точно, четко, изобретая всё более изощрённые техники изображения действительности. Этот художественный стиль точности и технической опытности стал проникать во все другие явления культуры, его подхватил и распространил Парацельс, затем Сильвиус - и таким образом началась научная революция, стремление к точному опытному исследованию природы вышло за рамки искусства и породило отдельный феномен - европейскую науку.

Franz de le Boe, Durer

Однако и теоретически, и эмпирически эту мысль не удается обосновать - в книге недостаточно показано обоснование главного тезиса - что наука появилась из искусства Возрождения. Накоплены факты, что в самом деле искусство становилось все более эмпирическим и точным (не говорится, почему - так уж оно склалось), и показано, что некоторые деятели научной революции хорошо понимали в искусстве. И всё. Автору кажется, что смысл ухвачен и обоснован - хотя, по сути, никакого обоснования нет. Не сказано почти ничего о том, что же представляет собой наука, в чем состояла научная революция, как можно думать о влиянии определенных течений в художестве и музыке на идеи Кеплера или Галилея. По сути, автор - искусствовед, она наивно полагает, что стоит посмотреть на природу и поставить "опыты" - как получится современная наука. То есть она - профессиональный искусствовед - просто не знает, что же такое наука, которая, разумеется, много больше, чем согласие на "опытное знание".

Эта Памела Смит хотя бы пытается - а более распространенная точка зрения вообще не считает, что между наукой и искусством есть хоть какая-то связь. Обычно говорится не более чем о случайном совмещении в одной личности, когда некий ученый ещё, кстати, играл на скрипке. Играл себе и играл, к его науке это отношения не имеет - давая лишь повод для благоглупостей о талантливой личности.

Pamela H. Smith Professor, Department of History, Columbia University, NY

То есть вообще не существует какой-то мысли, позволяющей существенно объединять науку и искусство. Самый очевидный путь для связывания этих феноменов выбрал, кажется, Эрвин Панофский. Он предложил рассматривать индивидуальные вкусы ученых в области искусства, их теоретические убеждения об искусстве и сопоставлять с их научными идеями. Панофский надеялся, что так можно выявить существенные совпадения - понять, как один и тот же комплекс идей выражался в науке и в искусстве.

Erwin Panofsky

То есть ставка делалась на единство личности и глубинную связь идей. Объединение приверженности к неким взглядам в науке и в искусстве не случайно, единая творческая сила личности выговаривает себя на разных языках - языке науки и языке искусства - но выговаривается при этом одно содержание.

Это интересная идея, однако продвинуться в этом направлении удалось очень недалеко. Панофский написал несколько ярких статей, в которых высказал подозрения - как бы, мол, было бы хорошо, если бы удалось обосновать какие-то такие тезисы. Но четкой связи идей все-таки обнаружить не удалось.

Тут можно зафиксировать проблему - не удается содержательно ухватить взаимодействие науки и искусства, они кажутся связанными лишь по совпадению, не существенно.

Почему не получается объединить идеи искусства и науки, видно на примерах, собранных Панофским. Некоторое единство дразнит, намекая на существование, но в руки не даётся. Скажем, в статье "Галилей: наука и искусство" Панофский говорит о вкусах в искусстве у Галилея. Показывает, что Галилей вырос в гуманистическом окружении, прекрасно разбирался в современном ему искусстве и его суждения по поводу искусства были глубокими и никак не случайными.

Что же сказал об искусстве Галилей? Галилей высказал и разработал аргумент о критерии сравнительного превосходства в искусствах. кратко идея звучит так: искусство есть подражание природе; чем дальше средства художника от природу, чем менее они естественны - тем более сложная стоит перед ним задача и тем выше следует оценивать удачные попытки.

Живопись - более высокое искусство, чем скульптура. Потому что скульптура работает с трехмерными объектами, которые сами по себе подобны природе, а живопись - с двумерными иллюзиями, по природе не похожим на природу, и художник решает более сложную задачу, с недостаточными средствами создавая подобия природы. Чем труднее создать данными средствами иллюзию действительности, тем выше следует оценивать удавшиеся попытки.

Наверное, легко догадаться, к чему приведет такая точка зрения - на материале современного искусства. Дерево более естественный материал, чем пластмасса, и потому скульптуры из пластмассы... Кино - более совершенное искусство, чем театр, скульптура и живопись. Компьютерная игра - еще совершенней, чем кино. Легко играть на пианино руками - этак каждый сумеет. Игра на пианино ногами значительно выше по уровню искусственности и сложности задачи. Рисовать руками - низший класс, рисунки, выполненные кистью, зажатой пальцами ног, следует оценивать много выше.

Есть примеры относительно глубоких идей об искусстве у других деятелей научной революции. Мерсенн считал, что основное значение музыки - чувственное, а не интеллектуальное или нравственное. Отец Галилея считал, что текст является самым важным делом в музыкальной композиции, то есть в любой песне самое важное - это слова, а не мелодия. Сам Галилей - по контрасту с этим мнением своего отца - полагал, что любую музыку следует воспринимать как инструментальную, где слова случайны.

Идея Галилея относительно искусства была в соблюдении границ между областями. Отделить музыку от текста - это разные искусства, музыка и стихосложения, их не следует путать и там, где они смешаны, надо обращать внимание лишь на мелодию. В области литературной фантастики он был не против выдумки, но она должна быть последовательна и непротиворечива. Огромная работа Галилея по сравнению Ариосто и Тассо. Защита стиля Ариосто и разоблачение убожества Тассо. Кратко говоря: Ариосто писал фантастику про драконов, фей и волшебников, и Галилей полагал, что это чудесная фантастика. А фантазии Тассо были внутренне противоречивы, воображение и последовательное мышление не могли принять вымыслы Тассо - и Галилей считал это искусство более низким. Галилею не нравились туманные аллегории, которые все время на что-то намекают, но не позволяют понять, что же конкретно хочет сказать автор.

Ludovico Ariosto

Torquato Tasso

"Рассказ Тассо скорее напоминает изделие деревянной мозаики, чем картину, написанную масляными красками, потому что в этой мозаике используются маленькие разноцветные кусочки дерева, которые никогда нельзя сложить вполне аккуратно, поэтому контуры остаются угловатыми и резкими, а фигуры поражают нас своей сухостью, жесткостью, отсутствием округленности. Напротив, в живописи маслом контуры мягко растворяются и, благодаря плавным переходам от одного цвета к другому картина становится нежной, округленной и рельефно богатой. Тени и образы Ариосто округлены... Произведения Тассо отрывочны, сухи и угловаты, его строфы заполнены, в поисках слов, образами, которые не имеют естественной связи с тем, что сказано или должно быть сказано."

Вот что говорил Галилей о современной ему фэнтези: "...Когда я погружаюсь в "Неистового Орландо", передо мной открывается комната сокровищ, праздничный зал, царская галерея, украшенная сотней классических статуй с бесчисленными историческими картинами самых превосходных мастеров, заполненная всем, что есть восхитительного и совершенного. На ум при этом приходит и Афинская школа и картина Джованни Паоло Паннини, изображающие богатые галереи. ...При чтении "освобожденного Иерусалима"...кажется, что въодит в кабинет какого-то человечка, которого интересуют курьезы и которому нравится заполнять свое помещение разными странными предметами, потому ли что они древние, или редкие, или ещё по какой-либо причине, но по сути дела эти предметы - только хлам: какая-нибудь окаменелая лангуста, высушенный хамелеон, муха и паук, вставленные в изделия из яшмы, несколько тех маленьких глиняных фигурок, о которых говорят, что они попадаются в древних гробницах Египта, ну а если перейти к живописи, то какие-нибудь небольшие эскизы Бачо Бандинелли или Пармиджанино".

Baccio Bandinelli

Parmigianino

В живописи Галилей очень отрицательно высказался о картинах Арчимбольдо. Очень популярные как в XVI-XVII веках, так и сейчас портреты из плодов и веток - вызывали у Галилея неприязнь: он предпочитал классическую живопись коллажам. Классическое высокое Возрождение против барокко. Классицизм против маньеризма. Предпочитая классику модернистским изыскам, Галилей последовательно придерживался принципов ненарушения сложившихся художественных границ, простоты перед избыточной сложностью.

Giuseppe Arcimboldo

Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна

Галилей не ссылался на Кеплера; он был приверженцем совершенного кругового движения. Эллипс был для него извращением - внесением искажений в мир совершенных форм, он мог видеть эллипс только как искажение, не как самостоятельную форму. Все движения для Галилея - круговые, составленные из круговых. Человеческое тело и его движения он мыслил как единый цикл, продробленный в множество подчиненных циклов. Прямолинейное движение человека - вторичное, несущественное, главное - что движения есть круги, происходящие в суставах. - Кеплер был сторонником прямолинейного движения, которое он считал совершенным. Эллипс был для него самостоятельной фигурой. движения человеческого тела он видел как прямолинейные. Мускулы человеческого тела сжимаются и разжимаются, и эти линейные движения обеспечивают все прочие движения тела. Галилей склонялся к тому, что физика и математика неразделимы, для Кеплера физические тела и геометрические фигуры - это совершенно разные реальности, Галилей же полагал, что реальность едина.