| Как закалялась сталь. |

[Mar. 15th, 2008|03:01 pm] |

Несколько альтернативно-исторических идей спровоцированных вот этим: http://lj.rossia.org/users/grasskiller/501958.html.

В самом деле, так ли продолжителен "железный век" как это представляется нам? Вообще говоря, называются цифры до 1000 лет до РХ, но скорее всего это выдумки.

Вообще говоря, утверждение, что железо чем-то лучше бронзы неверно. 12% бронза по своим механическим характеристикам лучше кованного чистого железа. И безальтернативная история признаёт эту проблему - что спровоцировало переход от "бронзового" к "железному" веку? Утверждение, что бронза дорога и редка (в смысле редки состовляющие её элементы - медь и олово) тоже не верно. Если не требуется строительства "бронзовых железных" дорог или строительства бронзовых мостов, то и того и другого хватит в избытке.

Т.е. ответ может быть таков - железо смогло вытеснить бронзу после того как была открыта сталь (раствор углерода в железе). А открыта она была уже в новое время, причём совершествование технологии произошло на памяти трёх-четырёх поколений (вообще говрря, технологическое развитие человечества и не позволяло открыть ее раньше). Вот, в частности, на эту тему я читаю сейчас сборник статей Чернова, который как раз и занимался установлением сталелитейной промышленности в России. Он интересен тем, что в отличии от большинства металлургов (того же Аносова, например, "изобретателя булата") был достаточно открытым и публиковал свои идеи и размышления. Причём жил он со второй половины 19 века вплоть до советской власти. Байков (в честь которого назван иснтитут металлургии на ленинском проспекте в Москве ) и Курдюмов (предложивший модель объяснения закалки стали в 30-е годы), числятся среди его учеников.

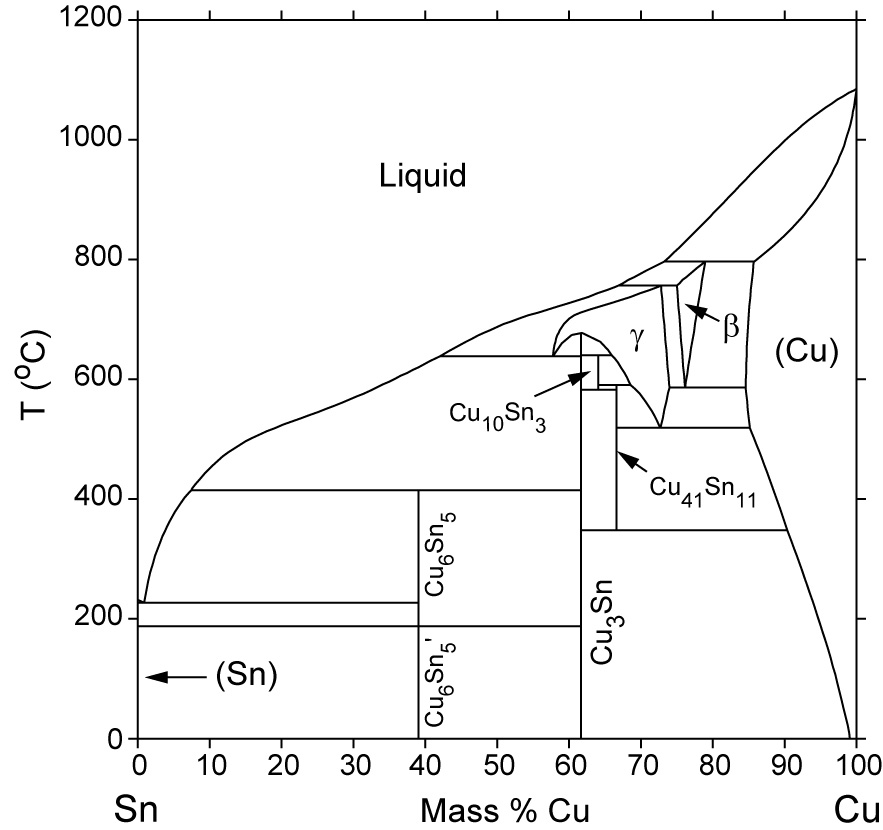

Вот две фазовые диаграммы, бронзы:

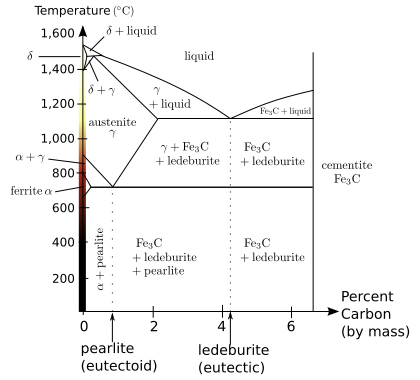

и железа (в смысле раствора углерода в железе)

Как видно из них темепература плавления 12% бронзы (т.е. на данной диаграмме это - 88% сплав меди с оловом) составляет примерно 900С. Это весьма довольно низкие температуры и вполне достижимые без особых ухищрений в печи с наддувом (мехами), которые топятся древесным углем или даже дровами. И то и другое - единственные типы топлива доступные человечеству вплоть до 16 века (когда стали добывать каменный уголь, но это немного другая тема). Древесный уголь получается из обычных дров, сжигаемых при недостатке кислорода. В итоге вода и всякая дрянь испаряется, а в итоге остается чистый углерод. На практике это выглядит так - берется куча бревен, которые наваливаются пирамидкой на некое конусообразное кирпичное строение. Потом эта куча забрасывается землёй или глиной, причём внутрь этого конусообразного строения оставляется лаз. Когда подготовка закончена, в этот лаз забегает человек , поджигает всю эту конструкцию и быстро выбегает обратно. Через пару дней (горение контролируется и по мере надобности глина сверху разбрасывается или наоборот добавляется, чтобы уменьшить или ускорить процесс горения), костёр тушат , разбрасывают глину и имеют в итоге обугленные древесные стволы. В Италии товарищей, которые занимались этим называли карбонариями. В принципе занятие было достаточно прибыльное, поскольку конечный продукт расходился как горячие пирожки. Промысел угас вслед за открытием коксующегося каменного угля, вследствии чего в Италии появился Гарибальди и произошло восстание карбонариев. Но это уже другая история.

Собственно говоря, древесный уголь нужен не только для металлургии. В современных супермаркетах его продают как топливо для мангалов (почему для этой цели нельзя использовать каменный уголь будет рассказано ниже), но наиболее широко его использовали гончары для обжигания керамики. Считается, что именно эта технологическая цепочка и привела к открытию бронзы. Т.е. древние гончары обнаружили, что некоторые минералы (малахит к примеру), используемые в керамике, при отжиге сплавляются в бронзу, заинтересовались ей и в конце концов стали выплавлять её сознательно.

Интересно также отметить, что древняя бронза была арсенидная (с примесью мышьякака, который встречается вместе с оловом, что только улучшало её свойства), но пагубным образом сказывалось на здоровье древних металлургов. Поэтому считается, что все древние боги-кузнецы (греческий Гефест или скандинавский Тор) были хромыми вполне неслучайно, поскольку вдыхание паров мышьяка приводит к параличу нервных окончаний и как следствие - к хромоте. Т.е. эти древние боги - были не совсем кузнецами (что подразумевает работу с железом), а литейщиками бронзы (хотя проковка, точнее наклёпка, бронзы тоже используется для улучшения прочности бронзовых изделий).

Теперь перейдём к железу. Так вот ни по одному своему параметру чистое железо не превосходит бронзу! Оно менее технологично, оно менее прочно, и, более того, из него нельзя сделать нормальное оружие.

Если, опять же посмотреть на фазовую диаграмму железа, то видно, что температура плавления железа 1500С. Т.е. если у вас есть электроправильная печь, то расплавить его - нет проблем. Но если в вашем распоряжении есть только древесный уголь...

Более того - в отличии от олова и меди в природе железо встречается только в виде окислов. Так что попутно древним металлургом пришлось открыть процесс, который называется восстановлением (нечто, наподобии того, что происходит приотжиге малахита). В качестве восстановителя использовался всё тот же древесный уголь, благо к тому времени его уже научились получать:

2Fe2O3+3C->3C02+4Fe

Иными словами - трриоксид железа плюс уголь и в итоге имеем углекислый газ и чистое железо. Проблема только, что в более или менее заметных масштабах эта реакция идет при высоких температурах, которые получаются при сжигании все того же угля, и которых, опять же, недостаточно, чтобы расплавить железо. К счастью, (для древних металлургов, ну, и в некотором смысле для нас) эта реакция может происходить в твердой фазе, без плавления железа, при всё тех же 900С, если только железную руду брать в виде порошка (котрый иногда находят на болотах, в том же Коломенском на берегу Москвы-реки встречаются отвалы естественного происхождения этой руды, напоминающие песок рыжего цвета). Т.е. процесс выглядит так - берёте горн, обесчпечиваете ручной наддув, т.е. мех, засыпаете туда руду, древесный уголь и поджигаете его. Когда уголь сгорит разгребаете горку пепла и (если повезёт) находите там железо в виде так называемой крицы, пористого железа, сварочного железа или блюминга (blooming), которое представляет из себя механическую смесь чистого железа и шлака, по своей структуре напоминающее губку. Вот после этого и начинается самое интересное...

|

|

|