[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in

iv_g's LiveJournal:

| Friday, January 28th, 2011 | |

| 9:05 am | СССР: Соотношение цен колхозного рынка и государственных розничных цен http://bash-m-ak.livejournal.com/13 |

| Thursday, January 27th, 2011 | |

| 10:33 am | Большой Советский Атлас Мира. Том I, 1937. Геологическая карта Большой Советский Атлас Мира. Том I, 1937 http://www.atlassen.info/atlassen/russi  ( 2409×2032 )  ( 1978×2445 ) |

| Tuesday, January 25th, 2011 | |

| 1:00 pm | Гайдар по воспоминаниям Илларионова Гайдар и назначение Геращенко http://aillarionov.livejournal.com/26892 Гайдаро-кубинские сделки – 2 http://aillarionov.livejournal.com/26816 |

| Sunday, January 23rd, 2011 | |

| 1:05 pm | |

| Monday, January 17th, 2011 | |

| 5:15 pm | «Дело Сталина» (социально-экономическая политика конца 40-х - начала 50-х) http://afanarizm.livejournal.com/242300.h http://afanarizm.livejournal.com/242679.h http://afanarizm.livejournal.com/242830.h http://afanarizm.livejournal.com/243142.h «Последний сталинский голод»: сельхоз в 5-ю пятилетку 1951-55 http://afanarizm.livejournal.com/239150.h http://afanarizm.livejournal.com/239414.h http://afanarizm.livejournal.com/239622.h http://afanarizm.livejournal.com/239916.h «Решением партии и правительства...»: 1950-е годы http://afanarizm.livejournal.com/237672.h http://afanarizm.livejournal.com/237952.h «Голод» в Российской Империи (1890-1910-е гг.) http://afanarizm.livejournal.com/174207.h http://afanarizm.livejournal.com/174568.h http://afanarizm.livejournal.com/174744.h http://afanarizm.livejournal.com/174909.h |

| Friday, January 14th, 2011 | |

| 9:05 am | Journal-club.ru: журналы скачать |

| Wednesday, January 12th, 2011 | |

| 1:10 pm | СССР: экспорт нефти и нефтепродуктов Динамика доходов от экспорта нефти и газа в миллиардах долларов  Как видим, доходы от экспорта газа не повышались, а снижались по той причине, что цены падали быстрее, чем увеличивались объемы поставок. http://davnym-davno.livejournal.com/193 Из комментариев к записи - А как вы получили перевод торговли нефтью в доллары? Источник? Просто другой человек совсем другие цифры в долларах дает, но у него источники и логика прописаны. |

| 9:30 am | Экономическая география СССР. Города. Видео. Производство "Школфильм". Рассказывается о городах СССР, описываются особенности их местоположения, культурная и научная жизнь городов. Особое внимание уделяется крупным промышленным предприятиям. О некоторых городах рассказывается их история и перспективы развития. Фильмы коротенькие. меньше 5 минут. Только про Москву и Ленинград подольше. http://nilsky-nikolay.livejournal.com/2 |

| 9:25 am | ОАО Сильвинит: история компании Если бы в Пермской области проводился конкурс на определение «товара-ветерана», то, без сомнения, его бы выиграла соль. Она была основой пермской экономики на протяжении чуть ли не пяти веков. Именно камская соль – «пермянка» наряду с ценной пушниной составляли основную статью доходов еще «Господина Великого Новгорода». Соль составляла основу богатства Строгановых, Голицыных, Шаховских, Всеволожских. На их варницах производилось до семи миллионов пудов соли в год. Пермской солью – «Пермянкой» - торговали не только в России, но и других странах Европы. В 1907 году – техник Троицкого солеваренного завода Николай Рязанцев при бурении Людмилинской скважины в г.Соликамске собрал образцы желтой, красной и темно-красной солей. Местный аптекарь Власов определил, что красная соль богата калием. Однако руководитель лаборатории Геологического комитета в Санкт-Петербурге - немец Гальфгаузен - сделал противоположное заключение по поводу присланных Рязанцевым образцов: «в соликамских солях обнаружен самый ничтожный процент калия. Такие соли никакого промышленного значения не имеют». Существует версия, что такое заключение появилось исключительно в интересах немецкой калийной промышленности. Дело в том, что в начале XX в. калийные удобрения во всем мире производила только Германия. И лишь в 1925 году знаменитый геолог, профессор Пермского университета и чудом избежавший репрессий большевиков член правительства Колчака — Павел Преображенский открыл в Соликамске Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Буквально на следующий год президиум Госплана СССР постановил приступить к организации в СССР калиевой промышленности «на базе соликамских и ближайших к ним месторождений». Строительство калийного комбината в Соликамске было объявлено Всесоюзной ударной стройкой наряду со строительством Магнитки или ДнепроГЭСа. Для организации добычи калийных солей, их переработки и сбыта был организован Калийный трест. Первым его председателем назначен В.И.Зоф, позднее, в 1930 году — Владимир Цифринович. Он и стал первым директором Первого калийного комбината, где в ночь на 19 апреля 1930 года были получены первые бадьи калия. 14 марта 1934 года Постановлением Совета труда и обороны в строй действующих был зачислен Соликамский калийный комбинат имени 10-летия Октябрьской революции, а ныне - ОАО «Сильвинит». Открытие верхнекамского месторождения коренным образом изменило историю Пермской области. После революции Пермь была разжалована в райцентр, Соликамск - в село. Только обнаружение калийных солей вернуло Соликамску статус города. Более того, благодаря началу строительства калийного комбината, в Соликамск была проведена железная дорога. Разработка Верхнекамского месторождения привела не только к созданию в России калийной промышленности, но к организации производства магния и титана. В Пермской области появились предприятия, которые и в настоящее время являются гордостью региона: «Сильвинит», «Соликамский магниевый завод», «АВИСМА»... Да и решение о строительстве в регионе моторостроительного завода именно в Перми было принято благодаря тому, что в Верхнекамское месторождение содержит карналлит – сырье для производства крылатого металла – магния. Разработка месторождения повлияла и на геополитический расклад: сейчас предприятия, разрабатывающие Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, производят около 10% мирового магния и около 20% мировых калийных удобрений. История промышленности Пермского края - ХХ век / Пермь: Изд-во «Литера», 2006 г. 1912 История поиска уральского калия К началу века в России не было известно ни одно калийного месторождения. Экспорт калийных солей только в 1913 году составлял 22 тыс. тонн окиси калия. При этом уже почти век в окрестностях Соликамска то там, то тут находили соль красного и синего оттенка. 1925 Открытие Верхнекамского месторождения калийных солей Накануне Октябрьской революции академик Н.С. Курнаков и Н.А. Рязанцев в ходе разведки доказали, что в соликамских солях содержится калий. В апреле 1918 года академик Н.С. Курнаков и Н.П. Рязанцев приехали в Москву, в Совет народных Комисаров. Они представляли неоспоримые доказательства наличия в соликамских недрах солей, содержащих калий, план возможных разработок. 1927 Начало строительства Первого калийного комбината в Соликамске Происходившие в течение 1926-1927 годов разведки калийной залежи в Верхнекамье показали, что у молодого Советского государства есть колоссальные запасы калийных солей. В 1927 году в Соликамске началась подготовка к строительству первого калийного комбината в СССР. 1927-1937 Строительство социалистического города Калийград Сооружение огромного калий-магневого завода в Соликамске поставило перед руководством комбината задачу: обеспечить жильем всех участников стройки. Если перед открытием калийного месторождения в старом Соликамске насчитывалось только 2,5 тысячи жителей, то к концу 1927 года население выросло более чем в два раза. Без создания рабочего поселка дальнейшие темпы строительства комбината могли замедлиться. 1930-1937 Первостроители Соликамского калийного комбината Гигантские стройки, которые велись в 1930-е годы на территории Верхнекамья, требовали притока все новой и новой рабочей силы. Вписанное в план пятилетки сооружение Первого калийного комбината должно было завершится в самые кротчайшие сроки, от его пуска во много зависела экономическая независимость нового государства, его утверждение в мировой политической системе. Ответственность за это ощущали не только руководители стройки, но и рядовые рабочие. 1934 Пуск Первого калийного комбината Сооружение Первого калийного комбината стало настоящей всенародной стройкой. Оно находилось под постоянным контролем партии и правительства. На строительстве побывали «всесоюзный староста» М.И. Калинин, нарком тяжелой промышленности Г.И. Орджоникидзе, председатель Уралобкома И.Кабаков. 20 марта 1943 года Первый калийный комбинат вошел в число действующих предприятий. 1942 Соликамский калийный комбинат – переориентация производства на военные нужды С началом Великой Отечественной войны СССР ощутил острую необходимость в увеличении производства металлического магния. Для этого нужно было удвоить выпуск обогащенного карналлита, который был сырьем для его получения. Эта задача была поставлена перед соликамскими калийщиками. Кроме того, размешанный на площадке комбината Сталинской азотно-туковый завод выпускал химические реактивы военного назначения. 1966 Реконструкция и модернизация Соликамского калийного комбината Пленум ЦК КПСС в декабре 1963 года принял решение о создании на базе Верхнекамского месторождения крупнейшей отрасли народного хозяйства – калийной. Кроме уже действовавших Березниковского и Соликамского калийных комбинатов в ближайшие годы должны быть построены 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Верхнекамские комбинаты, реконструирован Соликамский, построен рудоремонтный завод и цехи по производству пищевой соли. 1966 Строительство Южного горно-обогатительного комбината В 1966 году ВНИИГом была разработана проектно-сметная документация на сооружение новых мощьностей. И уже в первой половине года на площадке будущего Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) начались строительные работы. 1983 Строительство Новосоликамского калийного завода Необходимость строительства нового калийного завода обуславливалась тем, что по расчетами специалистов потребность сельского хозяйства СССР в хлористом калии должна была увеличится к 1975 г. в 1,7 раза, а к 1980 г. – в три раза. В 1976-1977 годах в восьми километрах восточнее Соликамска началось возведение нового калийного завода. 1983 Трудовые победы соликамских калийщиков Первые ударники труда с Соликамского калийного комбината прославились на всю страну в военные и первые послевоенные годы. Еще в 1944 г. большая группа калийщиков была награждена орденами и медалями за успешное выполнение заказов фронта. А в 1948 г. бригада Г.А. Андрикевича установила всесоюзный рекорд, пройдя за месяц более 200 погонных метров штрековых и горных выработок. Но наибольшее число ьрудовых рекордов на СКК было установлено в конце 70-х – начале 80-х годов. 1992 «Сильвинит»: путь к приватизации 1988 год был рекордным для соликамских калийщиков – на ПО «Сильвинит» был достигнут наивысший показатель по производству калия – 3,6 млн. тонн. Но этот же год оказался последним годом существования обширного внутреннего рынка калийных удобрений. Начало 90-х годов стало для калийных предприятий страны временем глубокого кризиса. В 1992 году «Сильвинит» стал акционерным обществом, и уже в новых рыночных условиях и в новом юридическом статусе успешно использовал свой шанс для старта на качественно новом этапе развития. 1992 «Сильвинит»: выход на международный рынок. Модернизация производства Начало девяностых годов было временем тяжелых испытаний для всей отечественной промышленности. Не обошли трудности стороной и предприятия калийной отрасли. В связи с изменением экономической ситуации произошло резкое снижение потребления калийных удобрений на внутренних рынках бывшего СССР, практически прекратились поставки продукции в страны СНГ и Прибалтики. 1995 Землетрясение в районе Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей Промышленная добыча калийных солей считается одной из самых сложных горнодобывающих технологий во всем мире. Огромная техногенная нагрузка на окружающую среду, связанная с образованием Камского водохранилища, экстенсивной добычей нефти, игнорирование советским государством проблемы закладки и разрабатываемого экстенсивными методами калийного бассейна, стали одной из причин землетрясений, произошедших в Верхнекамье в конце 90-х годов. http://www.silvinit.ru/about/histor |

| Monday, January 10th, 2011 | |

| 10:55 am | |

| Friday, January 7th, 2011 | |

| 3:00 pm | Россия: Военная техника Из всех орудий. История отечественной артиллерии http://partizzan1941.ucoz.ru/load/iz_vs 1 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 2 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 3 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 4 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 5 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 6 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 7 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 8 http://video.yandex.ru/users/partizzan1 Видео Военное дело [739] http://partizzan1941.ucoz.ru/load/3-5-2 Атомные монстры гигантский атомный корабль радиоэлектронной разведки ССВ-33 «Урал», Тихоокеанскмй флот. (Аббревиатурой ССВ в ВМФ СССР называли все разведывательные корабли. Делали это в расчете запутать врага. Потому что ССВ – это сокращенно «судно связи»).  Чтобы понять, для чего понадобился «Урал», придется заглянуть в южную часть Тихого океана. Там, вблизи девяти десятков мелких островов атолла Кваджалейн, находится сверхсекретный полигон Соединенных Штатов. Межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен» и МХ, стартующие в испытательных целях из штата Калифорния, летят именно сюда. А с 1983 года Квавджалейн стал одним из американских научно-исследовательских центров осуществления Стратегической оборонной инициативы, задуманной президентом Рональдом Рейганом с целью обезоружить СССР. Отсюда в рамках подготовки к «звездным войнам» стали запускать ракеты-перехватчики, призванные поражать советские ядерные боеголовки. Телеметрическая информация этих испытаний могла бы многое рассказать Москве о кознях Рейгана. Однако как ее добыть? Гражданские суда «Академик Сергей Королёв», «Космонавт Юрий Гагарин» или «Космонавт Владимир Комаров», оснащенные специальными контрольно-измерительными комплексами для наблюдением за космическими объектами, для разведки происходящего на Кваджалейне не годились. Главное - они не имели активных радиолокаторов и предназначались лишь для приема сигналов с отечественных спутников. Значит, необходимо было строить специальный атомный боевой корабль, который был бы способен собирать весь объём доступной информации о любом субкосмическом объекте на любой части его траектории в любом районе Мирового океана. Так возник проект 1941 «Титан». Проектантом корабля стало Ленинградское ЦКБ «Айсберг» Минсудпрома, заводом-строителем - Балтийский завод имени С.Орджоникидзе. Для сбора огромного количества разведданных о пусках баллистических американских ракет необходима была электроника с невиданными по тем временам возможностями. Над ее созданием для «Урала» трудились сразу 18 советских министерств со своими КБ и НИИ. Оснащением уникального корабля спецаппаратурой занималось специально созданное для этой цели Ленинградское производственно-техническое предприятие. То, что получилось в итоге, назвали корабельной системой наблюдения «Коралл». Ее основу составляли семь мощнейших радиоэлектронных комплексов. Для обработки получаемой информации на «Урале» смонтировали уникальный, для своего времени, вычислительный комплекс, состоящий из нескольких ЭВМ «ЕС-1046» и «Эльбрус». С их помощью можно было расшифровывать характеристики любого космического объекта на удалении до 1500 километров. Специалисты утверждают, что экипаж «Урала» способен был по составу выхлопных газов двигателей баллистических ракет определять даже секреты их топлива. В случае войны в отдаленных районах океана уникальный корабль должен был суметь постоять за себя. Для этого он получил артиллерию, которая приблизительно соответствовала вооружению эсминца: по одной 76-мм артиллерийской установке на носу и в корме, четыре счетверенных пусковых установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», четыре шестиствольные 30-мм артустановки АК-630 и четыре двуствольные 12,7-мм пулемётные установки «Утёс-М». Боезапаса должно было хватить минимум на 20 минут боя. В авиационном ангаре на корме размещался вертолет Ка-32. Ядерная силовая установка позволяла неограниченно долго идти со скоростью в 20 с лишним узлов. Управлять чудо-кораблем должен был экипаж в составе приблизительно 1000 человек, из которых не менее 400 – офицеры и мичманы. Персонал разведывательного комплекса подразделялся на 6 специальных служб. Для отдыха моряков в длительном плавании на «Урале» предусмотрели курительный салон, бильярдную, спортивный и кинозалы, салон природы, игровые автоматы, две сауны и бассейн. Понятно, что для размещения всего этого технического великолепия необходим был корабельный корпус огромных размеров. Его и сделали таковым, взяв за основу конструкцию атомного ракетного крейсера проекта 1144 типа «Киров». В результате длина «Урала» оказалась примерно в два футбольных поля, а высота от киля до клотика – с 28-этажный дом. О надеждах, которые Министерство обороны СССР возлагало на новейший разведывательный корабль, говорит поистине уникальный факт: абсолютно гражданскому главному конструктору «Урала» Архарову по окончанию работ было сразу присвоено воинское звание «контр-адмирал». Ну, и звание Героя Социалистического Труда – это само собой. На Балтийском заводе «Урал» заложили летом 1981 года. На воду его спустили в 1983-м. В 1989 году корабль вошел в боевой состав ВМФ СССР. И сразу же под командованием капитана 1 ранга Ильи Кешкова отправился в двухмесячный переход к месту постоянного базирования на Тихом океане. В походе корабль-разведчик скрытно сопровождала наша многоцелевая атомная подводная лодка. А еще – множество самолетов и кораблей стран НАТО, которые терялись в догадках: зачем русским этот океанский гигант с космическим антеннами? На первых порах все складывалось великолепно. Экипаж по дороге в тихоокеанскую базу опробовал возможности своей разведывательной аппаратуры. Без труда за тысячу верст был обнаружен старт американского космического челнока «Колумбия». Потом - вывод на орбиту с территории Соединенных Штатов двух спутников оптикоэлектронной и радиотехнической разведки, запущенных по программе «звездных войн». О таких мелочах, как попутная фиксация параметров радиолокационных станций расположенных по пути иностранных военных баз, а также сопровождавших «Урал» натовских кораблей и самолетов, не стоит и упоминать. Однако это не была бы советская военная техника, если бы с ней все проходило гладко. Особенно с неосвоенными образцами, опыта эксплуатации которых ни у кого не было. Сотни представителей промышленности, вместе с экипажем вышедшие в океанский поход, денно и нощно пытались отладить то и дело выходившую из строя аппаратуру. Давала сбои система охлаждения ядерного реактора, некорректно работали компьютерный комплекс, некоторые комплексы сбора информации. Возник крен в пять градусов на левый борт, который так и не удалось ликвидировать. Все оказалось еще хуже, когда «Урал» прибыл в свою базу в город Тихоокеанск, прозванный моряками Тихасом. (он же – Фокино). Никто и предположить не мог, что первый поход чудовищно дорогостоящего уникального корабля окажется и последним. Причальной стенки для него не приготовили. Как не приготовили до этого ничего подобного для тяжелых авианесущих крейсеров «Минск» и «Новороссийск». Поэтому ни топлива, ни пара, ни воды, ни электричества с берега на корабли подать было невозможно. Их дизель-генераторы и котлы молотили безостановочно, выбивая драгоценный моторесурс, расходовать который полагалось лишь в походах. Неудивительно, что те крейсера, по сути, «съели» сами себя и были списаны в утиль задолго до положенных сроков. Теперь та же участь ждала и «Урал». Он тоже большую часть времени стоял на швартовых бочках в заливе Стрелок. А летом 1990 года на атомном корабле-разведчике случился пожар, который вывел из строя кормовое машинное отделение. Выгорели электрические кабели, идущие от кормового котла. Больше года энергообеспеченность корабля обеспечивала только носовая машина, но вскоре сгорела и она. После этого всю энергию кораблю давали лишь аварийные дизель-генераторы. Денег на ремонт не было. Командир корабля капитан 1 ранга Кешков в отчаянии написал даже официальное письмо тогдашнему президенту России Борису Ельцину. Как и следовало ожидать, ни денег на ремонт, ни ответа командир не дождался. В итоге всех злоключений в 1992 году ядерные реакторы «Урала» заглушили, а его самого поставили к отдаленному пирсу, превратив в невиданных размеров офицерское общежитие. За это тихоокеанцы язвительно прозвали ССВ-33 «Урал» каютоносцем. А аббревиатуру ССВ стали расшифровывать так: специальный спальный вагон. Что же, затею с атомным кораблем-разведчиком можно назвать адмиральской авантюрой? Да нет, конечно. Даже стоя на бочках в заливе Стрелец «Урал» уверенно контролировал всю северную часть Тихого океана, перехватывая радиообмен в сетях ВМС, ВВС и ПЛО США и Японии. Если бы подошел поближе к территории Соединенных Штатов, нам не пришлось бы сегодня сожалеть о бездумной потере по собственной инициативе разведывательного центра в кубинском Лурдесе, откуда российские военные ушли по указанию преемника Ельцина Владимира Путина в 2002 году. Практически все, что делали разведчики Главного разведывательного управления и ФАПСИ в Лурдесе, мог бы проделать и «Урал»: перехватывать любую информацию с американских спутников связи, наземных телекоммуникационных кабелей. Вплоть до телефонных переговоров американцев с собственных кухонь. Впрочем, теперь об этом жалеть поздно. В минувшем году атомный разведывательный корабль «Урал» отправили на утилизацию на дальневосточный завод «Звезда». Из досье «СП». Тактико-технические характеристики CCB-33 «Урал»  Водоизмещение, т 34640 Длина, м 265 Ширина, м 29,9 Осадка, м 7,8 Скорость, узлов 21,6 Атомный реактор, шт. 2 Экипаж, чел. 923 Вооружение: Орудия: 2 АК-176 Зенитные установки: 4 AK-630 ; 4 ПЗРК «Игла» Пулеметы: 4 12-мм Вертолеты: 1 Ка-32 Радиолокационное оборудование: Локатор/Радар: 3 МР-212/201 «Вычегда-У»; РЛС обнаружения воздушных целей МР-750 «Фрегат-МА». http://svpressa.ru/society/article/3665 |

| Wednesday, December 29th, 2010 | |

| 8:00 pm | История Славянские вторжения на Балканы http://sergeytsvetkov.livejournal.com/88 http://sergeytsvetkov.livejournal.com/90 История Древнего Востока, культурология http://banshur69.livejournal.com/25825.h Энциклопедический словарь 1953г. http://slovar1953.ru/ Г.Ферр. Правосудие Сталина http://narod.ru/disk/2345198001/ferr.dj Березники, комплект открыток. 1982. http://klyaksina.livejournal.com/396209.h |

| Tuesday, December 28th, 2010 | |

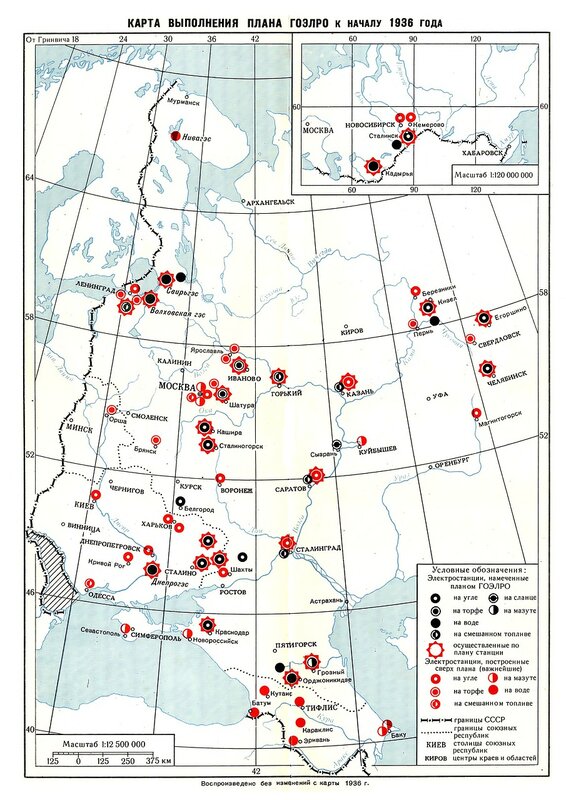

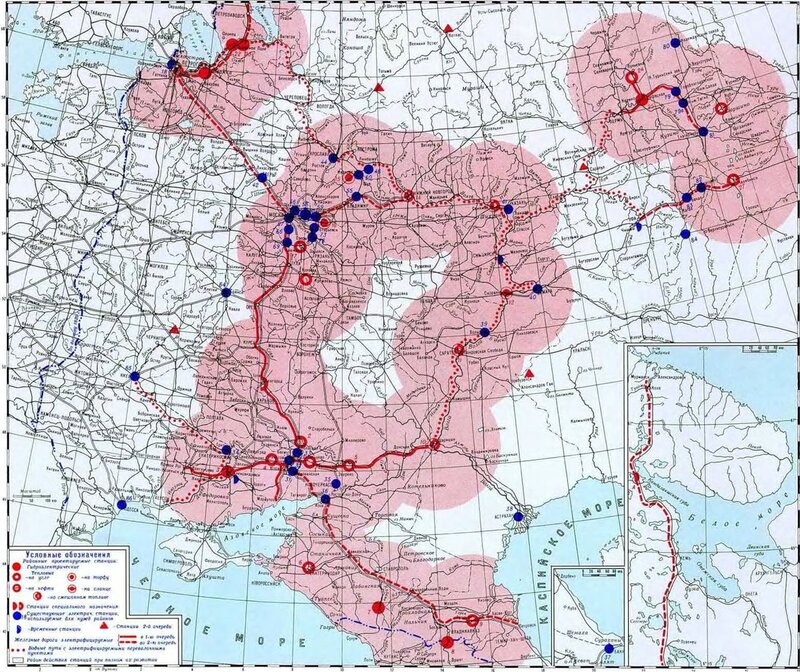

| 9:20 am | История, Россия Демографические циклы (Нефедов) http://ivanov-petrov.livejournal.com/15 Фото. Санкт-Петербург 1902 года http://nilsky-nikolay.livejournal.com/2 Историческая Библиотека [разносортица до 1918 г.] http://infernet79.livejournal.com/31331.h Карта выполнения плана ГОЭЛРО к началу 1936 г.  Схематическая карта электрификации России  ( 1548×1300 ) Источник: План электрификации РСФСР. - М.: Госполитиздат, 1955 http://nilsky-nikolay.livejournal.com/2 |

| Tuesday, December 21st, 2010 | |

| 10:05 am | Через полгода в России останется лишь один производитель калия - «Уралкалий» Вчера «Уралкалий» и «Сильвинит» объявили о слиянии. Оно пройдет в два этапа: «Уралкалий» сначала выкупит 20% обыкновенных акций конкурента (15% от капитала) за $1,4 млрд, а остальные бумаги обменяет на собственные акции, сообщили компании. «Сильвинит» оценен в $7,8 млрд, или почти вдвое дешевле «Уралкалия», стоившего в пятницу на LSE $14,8 млрд. 20% «Сильвинита» «Уралкалий» купит у лондонской Otkritie Securities Ltd. (входит в ФК «Открытие»), рассказал гендиректор «Уралкалия» Павел Грачев в ходе телеконференции с инвесторами. Та в минувшую пятницу приобрела акции у кипрской Madura Holding Ltd., следует из вчерашних сообщений «Сильвинита». В чьих интересах действует Otkritie Securities, «Уралкалий» не сообщил. Представитель ФК «Открытие» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Деньги получит бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, говорит знакомый совладельцев «Уралкалия». Полгода назад источники, близкие к Nafta Moskva Сулеймана Керимова, рассказывали, что Рыболовлев продал не только контрольный пакет акций «Уралкалия», но и долю в «Сильвините». Вчера источник в Nafta говорил, что на самом деле этот пакет был передан Керимову в управление. При этом Рыболовлеву было обещано выкупить 20% «Сильвинита» до конца года на рыночных условиях. Чтобы оплатить сделку, совет директоров «Уралкалия» одобрил выпуск облигаций на сумму до 50 млрд руб., рассказали менеджеры компании. Покупку доли в «Сильвините» акционерам «Уралкалия» предстоит одобрить на внеочередном собрании 4 февраля. Оно же рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии (на 36% от увеличенного уставного капитала) для обмена новых акций на бумаги «Сильвинита» и утвердит коэффициенты обмена. В тот же день состоится и внеочередное собрание акционеров «Сильвинита», на котором также предстоит одобрить слияние компаний, сообщили «Уралкалий» и «Сильвинит». Одну обыкновенную акцию «Сильвинита» можно будет обменять на 133,4 акции «Уралкалия», а одну привилегированную — на 51,8 акции. Акционеры «Сильвинита», не голосовавшие за сделку, смогут предъявить свои акции к выкупу — по 27 133 руб. за обыкновенную и 10 538 руб. за привилегированную, рассказал гендиректор компании Владислав Баумгертнер. Цена обыкновенных акций на 13,8% ниже рынка, а префов — на 5,6%. У несогласных с условиями сделки акционеров «Уралкалия» бумаги могут быть выкуплены компанией по 203,37 руб. за штуку или с дисконтом примерно в 4,3% ко вчерашним котировкам на LSE. Объединение завершится к концу II квартала 2011 г., объявили компании. На этой неделе будет подана заявка в ФАС. Служба должна разработать для объединенной компании поведенческие условия, говорят источники, близкие к «Уралкалию» и «Сильвиниту». Ведь объединенный «Уралкалий» станет единственным производителем калия в России. Впрочем, «Уралкалий» и «Сильвинит» разрабатывают одно месторождение калийных солей, а до 1983 г. были единой компанией. Также компаниям нужно будет получить разрешения регуляторов Польши, Китая и, возможно, еще ряда стран. Представитель ФАС от комментариев отказался. Правительство в курсе готовящейся сделки, говорит пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Возможных опасений по поводу создания крупного монополиста он не разделяет: «ФАС будет следить,чтобы закон не нарушался». Крупнейшим акционером объединенной компании останется Керимов с долей в 16,1%, говорит близкий к «Уралкалию» источник. У Филарета Гальчева останется 9,6%, у Александра Несиса — 8,5%, у Зелимхана Муцоева — 7,6%, у Анатолия Скурова — 7,3%, у Дмитрия Рыболовлева — 6,4%, продолжает он. Представители компаний эти цифры не комментируют. Совет директоров «Уралкалия» проголосовал за сделку единогласно, а в совете «Сильвинита» против выступили представители «Акрона», рассказали менеджеры компаний (представитель «Акрона» это не комментирует). Инвесторам условия тоже не понравились: к 14.30 МСК обыкновенные акции «Сильвинита» на ММВБ подешевели на 14,76%, а префы в RTS Board — на 15,12%. Расписки «Уралкалия» на LSE потеряли 5,44%. Акции просто возвращаются на тот уровень, на котором находились до того, как на рынок начала просачиваться информация о сделке, считает Грачев. За полгода, как Рыболовлев продал контроль над «Уралкалием», бумаги компании на LSE подорожали в 1,7 раза, а обыкновенные акции «Сильвинита» в РТС — на 21,9%.  http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic «Уралкалий» - калийная компания. Совладельцы – Сулейман Керимов (25%), Филарет Гальчев (15%), Александр Несис (13,2%), Дмитрий Рыболовлев (10%). капитализация – $14,7 млрд. Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2010 г.): выручка – 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 8,4 млн руб. «Сильвинит» - калийная компания Совладельцы – Зелимхан Муцоев (24%), Анатолий Скуров (23%), Дмитрий Рыболовлев (20%), «Акрон» (8%). капитализация – $8 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – 33,9 млрд руб., чистая прибыль – 10,5 млн руб. - - - - - - - - Факты 1986 - затопление БКРУ-3 (Уралкалий) 1995 - обрушение пород на СКРУ-2, но рудник работает (Сильвинит) 2006 - затопление БКРУ-1 (Уралкалий) 2010 - новые провалы почвы в Березниках (Уралкалий); Сильвинит присоединяют к Уралкалию |

| Sunday, December 19th, 2010 | |

| 8:00 am | История: Россия, Африка Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса Автор: Михаил Полторанин Издательство: Эксмо, Алгоритм ISBN:978 5699449613 Дата выхода: 2010 Количество страниц: 304 pages Формат: PDF Язык: руcский Рамер файла: 36.1 MB http://community.livejournal.com/rublev http://depositfiles.com/files/o2rje Конго, Ангола http://putnik1.livejournal.com/744732.ht http://putnik1.livejournal.com/745359.ht http://putnik1.livejournal.com/745676.ht |

| Tuesday, December 14th, 2010 | |

| 9:33 pm | Хачатуров Т.С., Красовский В.П. Инвестиционный потенциал и его использование Вестник АН, №10, 1981 http://nilsky-nikolay.livejournal.com/1 |

| Saturday, December 4th, 2010 | |

| 11:55 am | База Подводных Лодок. Балаклава.       http://devover.livejournal.com/15419.htm ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) devover@lj много интересного. devover@lj много интересного.- - - - - - - - - - - Балаклава Балаклава — населённый пункт на юго-западном побережье Крымского полуострова, до 1957 года имел статус города, сегодня в административном отношении является частью Балаклавского района Севастополя, хотя фактически и поныне территориально отделён от остального Севастополя незастроенным пространством в несколько километров. По одной из версий название города происходит из турецкого языка и переводится как «рыбный мешок»; по другой версии название происходит из крымскотатарского языка, на котором выражение «balıqlı ava» дословно означает «рыбная погода». Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, база подводных лодок, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. http://ru.wikipedia.org/wiki/Балаклава Файлы в категории «Balaklava» http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ Объект 825 ГТС - Подземный завод по ремонту подводных лодок Балаклава Еще в 30-х гг. ХХ столетия на советском Черноморском флоте начались работы по сооружению подземного убежища для субмарин. Военно-политическое руководство страны решило таким образом уберечь хоть какую-то часть подлодок от возможной бомбардировки вражеской авиацией. Да и от чужих глаз спрятать на всякий случай. Это был первый опыт сооружения у нас подобных схронов. Однако задуманный проект так и не был полностью воплощен в жизнь. Довести задумку до конца, говорят, помешала война. Во второй половине 50-х гг. руководство СССР вернулось к идее прятать свои подводные лодки в тайных подземных каналах. Правда, главная цель преследовалась иная: в связи с угрозой применения потенциальным противником ядерного оружия требовались противоатомные укрытия. Причем теперь их решили строить не только на Черном море, но и на других флотах страны. «Объект 825 ГТС» был задуман как сооружение противоатомной защиты первой категории еще Сталиным, который был поражен результатами бомбардировок Японии и искал способы защиты флота. Работа шла круглосуточно в четыре смены. Горная выработка составила по объему более 45 тысяч кубометров, имела площадь 6 тыс. квадратных метров. Говорят, стоимость самого сооружения составила 67 миллионов неденоминированных советских рублей (по курсу до 1961 года), стоимость «начинки» и оборудования его системами жизнеобеспечения — 65 миллионов рублей. Первую такую подземную гавань начали строить в 1957 г. в одной из баз Черноморского флота — Балаклаве, выбрав для этого скалу. Это был не просто тайный схрон, где можно было тихо отсидеться. Здесь было задумано построить огромный подземный завод с собственной электростанцией, разнопрофильными цехами, системой шлюзования, сухим доком, арсеналом и т.п., где могли бы в случае ядерной войны не только укрыться, но и проводить ремонт подводных лодок. Этот грандиозный замысел был осуществлен меньше чем за пять лет! На исходе 1961 г. подземное сооружение общей площадью в 6 тыс. кв м было сдано в эксплуатацию. Здесь могли разместиться одновременно до 10 подводных лодок среднего класса и несколько тысяч человек. Все сооружение в случае ядерной опасности наглухо блокировалось мощными противоатомными герметическими дверями, тщательно замаскированными от любопытных глаз. Да и сами субмарины загоняли в это подземелье только под покровом ночи. Выйти же на волю они могли с обратной стороны скалы, через такие же гермодвери и бетонный гидрозатвор. Причем сразу в открытое море! Между тем пока это уникальное сооружение строили, на флот стали поступать большие дизельные подлодки 641-го проекта, под которые это подземное сооружение приспособлено не было. О еще более габаритных атомных субмаринах, которые тогда только-только стали вступать у нас в строй, речь вообще не шла. Да и не запускали мы никогда в небольшое Черное море таких мастодонтов, как атомоходы. Как свидетельствовал один из строителей балаклавской «Черной дыры» (так между собой на флоте называли это сооружение), на его строительство угрохали почти в 10 раз больше средств, чем первоначально рассчитывали, а затем едва ли не сразу на этом тайном схроне поставили крест. Первичный проект был еще более грандиозным — он предполагал устройство более объемного докового цеха, позволяющего ставить на ремонт четыре подлодки одновременно. Посетивший его тогдашний лидер СССР Никита Хрущев пришел в ужас, когда узнал, сколько было потрачено денег на строительство. А затем разочаровался в этом уникальном сооружении, дескать, раз субмарины новых проектов тут не могут укрыться, так зачем оно вообще нужно? Только 90-процентная готовность объекта убедила его в необходимости завершить строительство. Дополнительный док был перепрофилирован в сеть подземных цехов. Объект уменьшился на треть. В Советском Союзе еще один такой же объект существовал (или еще существует?) в Североморске… Объект представляет собой комбинированный подземный водный канал с выходами по обе стороны Балаклавской горы, с сухим доком, цехами для ремонта, складами для хранения торпедного и иного вооружения, жильем для личного состава, столовыми, кухней, ванными, душевыми, комнатами отдыха, командными пунктами, противоатомными убежищами. Общая длина тоннеля 500 метров, длина потерны, где находятся основные цеха, — 300 метров. Длина самого подводного канала составляет 360 метров, ширина от 6 до 12 метров, глубина в среднем 6 метров, но достигает местами 8,5 метра. Самые большие штольни — диаметром 22 метра. Здесь могут разместиться семь подлодок основных советских проектов, а при необходимости в убежище могло скрыться до 14 субмарин разных классов. При угрозе ядерного нападения штольни укрыли бы не менее трех тысяч рабочих, защита комплекса позволяла выдержать прямое попадание ядерного боезапаса мощностью до 100 килотонн, то есть в пять раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Со стороны бухты вход в штольню перекрывался плавучим ботопортом, который поддувался воздухом и всплывал. Для выхода в открытое море из штольни на северной стороне был оборудован выпуск для субмарин, который также перекрывался плавучим, но отводящимся в сторону ботопортом. Оба отверстия в скале были искусно закрыты маскировочными приспособлениями и сетями. Возможность полностью изолировать объект от внешней среды обеспечивали автономная подача воздуха, мощные дизель-генераторы, топливные и водяные магистрали, подземные рельсовые пути. Расчетный срок полного ремонта субмарин не превышал три недели. Круглосуточную службу на входах в тоннель и возле сухого дока несли 47 человек постоянной охраны. Док обслуживали 38 высококвалифицированных рабочих, группа обслуживания технических систем комплекса включала 42 человека. Численность промышленно-производственного персонала достигала 100 человек. В комплексе имелись электромастерские, всевозможное сварочное оборудование, в цехах были установлены станки с числовым программным управлением. За весь более чем 30-летний период эксплуатации объекта, говорят, не было ни одного случая простоя или срыва графика ремонта судов. При разделе Черноморского флота уникальный объект был безнаказанно разграблен. Основной состав подводных лодок вывели отсюда еще в 1991 году. Все уникальное оборудование сняли и вывезли, преимущественно в Россию, следы секретных технологий и особо секретное оборудование для герметизации, внутреннего устройства объекта уничтожили. Трубопроводы, кабели, емкости, весь металл, даже ограждения, металлические поручни, лестницы были безжалостно вырублены, вырваны «с мясом». Сухой док сейчас затоплен. Фактически остались одни бетонные стены и многотонные герметичные двери в убежище, снять которые грабителям оказалось не под силу. В 1992 году Черноморский флот передал объект городу в лице Балаклавской райгосадминистрации. Здесь хранили вышедшие из употребления деньги (советские рубли и украинские купоны). Другого применения объекту вплоть до 1997 года город не нашел, что и стало причиной его окончательного разграбления. В 1997 году по просьбе городских властей объект был передан ВМС Украины и находился в их ведении до середины нынешнего года. Сегодня, согласно решению Президента и правительства Украины, комплекс принадлежит Центральному музею Вооруженных сил Украины и является его филиалом. Разворачиваются работы по созданию музейной экспозиции. Налаживается экскурсионное обслуживание — показывают пока то, что имеется, но даже голые, покрытые плесенью, с торчащими вывернутыми железяками стены впечатляют. Карта генерального штаба L-36-128 места расположения объекта:  ( 2502×2568 ) Подробная карта города Балаклава:  ( 1500×1668 ) Спутниковый снимок объекта Google Eath:  http://pioneer-club.at.ua/publ/8-1-0-2 |

| Friday, December 3rd, 2010 | |

| 11:15 am | Музей гражданской авиации в Ульяновске, фото Ту-114 Пожалуй первый трансконтинентальный авиалайнер Аэрофлота. Построена 31 единица. Самолет по многим узлам и агрегатам унифицирован с бомбардировщиком Ту-95.  http://rivershkiper.livejournal.com/1679 Ту-114 http://ru.wikipedia.org/wiki/Ту-114 |

| Sunday, November 28th, 2010 | |

| 10:30 pm | Россия – мировой лидер нефтегазодобычи (новый этап развития) Халимов Э.М., Халимов К.Э., Геология нефти и газа, 2-2007 Россия – крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа на мировом рынке. В 2006 г. доходы от поставок нефти, нефтепродуктов и газа за рубеж превысили 160 млрд дол., или более 70 % всех поступлений от экспорта. Нефтегазовый комплекс России, являющийся базовой отраслью экономики страны, обеспечивает более 2/3 общего потребления первичных энергоресурсов, 4/5 их производства и служит главным источником налоговых и валютных поступлений государства. Уже по приведенным цифрам можно представить насколько тесно благополучие страны, долгие годы развивающейся как сырьевая держава, зависит от состояния нефтегазового комплекса. Очевидна и актуальность своевременного принятия исчерпывающих мер по дальнейшему устойчивому развитию отрасли, характеризующейся большой капиталоемкостью и инерционностью. Успехи и перспективы развития нефтегазового комплекса страны на всех этапах определялись количественной и качественной характеристиками сырьевой базы. Первый нефтяной фонтан, ознаменовавший начало индустриального этапа истории нефтяной промышленности России, был получен в 1866 г. на Кубани. Российская нефтедобывающая промышленность стала приобретать современный облик в 30-40-х гг. XX в. в связи с открытием и вводом в разработку крупных месторождений Урало-Поволжья. В это время экстенсивным путем шло наращивание сырьевой базы добычи нефти за счет роста объема геолого-разведочных работ (поисково-разведочного бурения, геофизических методов поисков и разведки). В нашей стране 30-70-е гг. ХХ в. были периодом создания мощной сырьевой базы и развития добычи нефти и газа. Открытие и освоение крупнейших нефтегазоносных провинций Урало-Поволжья и Западной Сибири позволили СССР занять 1 место в мире по объему разведанных запасов и уровню годовой добычи нефти. Динамику развития отечественного нефтегазового производства в этот период ярко характеризуют следующие показатели: объем разведанных запасов нефти в стране за период с 1922 г. (год национализации нефтяной промышленности) до 1988 г. (год достижения максимума текущих разведанных запасов нефти) увеличился в 3500 раз; объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения вырос в 112 раз (1928 г. – 362 тыс. м, 1987 г. – 40 600 тыс. м); добыча нефти возросла в 54 раза (1928 г. – 11,5 млн т, 1987 г. – год максимальной добычи – 624,3 млн т). За 72 года открыто 2027 нефтяных месторождений (1928 г. – 322, 2000 г. – 2349). Газовая промышленность начала развиваться в России с начала 30-х гг. XX в. Однако более чем полувековое отставание от нефтедобывающей промышленности было преодолено ее быстрым развитием. Уже в 1960 г. в РСФСР было добыто 22,5 млрд м3 газа, а к началу 1965 г. в РСФСР разрабатывалось 110 месторождений с суммарной добычей 61,3 млрд м3. Особенно быстро стала развиваться газодобывающая промышленность страны в 1970-1980 гг. после открытия и ввода в разработку гигантских газовых месторождений на севере Тюменской области. Количественные успехи длительного периода подъема отечественного нефтегазового производства являются огромным достижением социалистического государства, обеспечившего успешное развитие нефтегазового комплекса страны с середины и до конца ХХ в., вплоть до начала нового столетия. К началу 2005 г. на территории РФ открыто 2901 месторождение УВ-сырья, в том числе на суше 2864 и на шельфе 37, из них в распределенном фонде 2032, в том числе на суше 2014 и на шельфе 18. В России нефть добывают 177 организаций, в том числе 33 акционерных общества, входящих в 13 вертикально-интегрированных компаний, 75 организаций и АО с российский капиталом, 43 ЗАО, ООО, ОАО с иностранным капиталом, 6 дочерних предприятий ОАО “Газпрома”, 9 АО и организаций “Ростоппрома”, 11 организаций МПР РФ. Система магистральных трубопроводов “Транснефти” обеспечивает транспорт 94 % добываемой нефти на территории России. Трубопроводы компании проходят по территории 53 республик, краев, областей и автономных округов РФ. Эксплуатируются 48,6 тыс. км магистральных нефтепроводов, 336 нефтеперекачивающих станций, 855 нефтяных резервуаров общей емкостью 12 млн м3 и множество сопутствующих сооружений. Добычу природного газа в объеме 85 % общероссийского осуществляет ОАО “Газпром” на 78 месторождениях в различных регионах РФ. Газпрому принадлежит 98 % газотранспортной сети страны. Магистральные трубопроводы объединены в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) протяженностью 153 тыс. км и пропускной способностью более 600 млрд м3. В ЕСГ входят 263 компрессорные станции. 179 газораспределительных организаций обслуживают 428 тыс. км распределительных газопроводов страны и обеспечивают поставки газа в 80 тыс. городов и сельских населенных пунктов РФ. Кроме ОАО “Газпром” добычу газа на территории РФ осуществляют независимые производители газа, нефтяные и региональные газовые компании (АО “Норильскгазпром”, АО “Камчатгазпром”, АО “Якутгазпром”, АО “Сахалиннефтегаз”, ООО “Итера Холдинг” и другие, обеспечивающие газоснабжение территорий, не связанных с ЕСГ). Состояние сырьевой базы С начала 70-х гг. вплоть до политического кризиса конца 80-х гг. в СССР объемы поисково-разведочных работ на нефть и газ постоянно увеличивались. В 1988 г. объем буровых геолого-разведочных работ достиг максимума – 6,05 млн м, что позволило в этом году открыть 97 месторождений нефти и 11 – газа с запасами нефти 1186 млн т и газа 2000 млрд м3. С середины 70-х гг. началось закономерное снижение эффективности геолого-разведочных работ, связанное как с уменьшением размеров запасов вновь открываемых месторождений, так и выходом в труднодоступные районы Крайнего Севера. Затраты на производство геолого-разведочных работ резко возросли. Несмотря на то, что дальнейшее развитие народного хозяйства страны требовало сохранения высоких приростов запасов и поддержания уже достигнутых высоких уровней добычи нефти, возможности увеличения государственных ассигнований на эти цели в этот период уже были исчерпаны. Современное состояние минерально-сырьевой базы УВ-сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Начиная с 1994 г., приросты запасов нефти и газа существенно меньше, чем добыча этих полезных ископаемых. Объемы геолого-разведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности. “Проедание” нефти (превышение добычи над приростом запасов) в период 1994-2005 гг. составило более 1,1 млрд т, газа – свыше 2,4 трлн м3. Из открытых 2232 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений разрабатывается 1235. Ресурсы нефти и газа приурочены к территориям 37 субъектов РФ, но, в основном, они сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье и европейском Севере. Наиболее высокая степень освоения разведанных запасов в Уральском (85 %), Поволжском (92%), Северо-Кавказском (89%) регионах и Сахалинской области (95 %). Структура остаточных запасов нефти в целом по стране характеризуется тем, что текущая добыча нефти (77%) обеспечивается отбором из крупных месторождений так называемых активных запасов, обеспеченность которыми составляет 8-10 лет. В то же время доля трудноизвлекаемых запасов в целом по России постоянно увеличивается и по основным нефтедобывающим компаниям колеблется от 30 до 65 %. Все крупные и крупнейшие нефтяные месторождения (179), на которые приходится 3/4 текущей добычи нефти в стране, характеризуются значительной истощенностью запасов и высокой обводненностью добываемой продукции. В России открыто 786 месторождений природного газа, из которых в разработку вовлечено 338 с разведанными запасами 20,8 трлн м3, или 44,1 % всех запасов России. В Западно-Сибирской провинции сосредоточено 78 % всех разведанных запасов газа России (37,1 трлн м3), в том числе 75 % заключено в 21 крупном месторождении. Крупнейшими месторождениями свободного газа являются Уренгойское и Ямбургское нефтегазоконденсатные с начальными запасами газа соответственно 10,2 и 6,1 трлн м3, а также Бованенковское (4,4 трлн м3), Штокмановское (3,7 трлн м3), Заполярное (3,5 трлн м3), Медвежье (2,3 трлн м3) и др. Добыча нефти В 1974 г. Россия в составе СССР вышла на 1 место в мире по объему добычи нефти и конденсата. Добыча продолжала расти еще 13 лет и в 1987 г. достигла максимума – 569,5 млн т. В период кризиса 90-х гг. добычу нефти снизили до уровня 298,3 млн т (1996 г.) (рис. 1). Рис. 1. ДОБЫЧА НЕФТИ С ГАЗОВЫМ КОНДЕНСАТОМ В СССР И РФ И ПРОГНОЗ до 2020 г.  1 – СССР (фактическая); 2 – РФ (фактическая); 3 – ожидаемая; 4 – по “Энергетической стратегии…”“Основные положения Энергетической стратегии…” одобрены Правительством РФ (протокол № 39 от 23 ноября 2000 г.). С возвращением России на путь рыночной экономики развитие нефтегазового комплекса стало подчиняться законам рынка. Благоприятная конъюнктура мирового рынка и рост цены на нефть в конце 1990 – начале 2000 г. были в полной мере использованы российскими нефтяными компаниями для интенсификации добычи из действующего фонда скважин. В период 1999-2006 гг. годовую добычу нефти увеличили в 1,6 раза (на 180 млн т), что намного превысило самый оптимистический сценарий государственной “Энергетической стратегии...”. Объемы добычи нефти на большинстве месторождений превысили проектные показатели, оптимизированные на длительный период. Негативные последствия интенсивных отборов и связанное с ними последующее быстрое падение добычи не замедлили сказаться. Годовые приросты добычи нефти после достижения в 2003 г. максимума (41 млн т – темп 9,8 %) начали снижаться. В 2006 г. темп прироста добычи снизился в 4 раза (2,2 %) (см. рис. 1). Анализ состояния сырьевой базы добычи нефти, сложившейся ситуации с воспроизводством запасов нефти, структуры запасов разрабатываемых месторождений позволяет заключить, что добыча нефти в России закономерно вступила в критическую фазу динамики, когда растущая/стабильная добыча нефти сменяется падающей траекторией. Такая смена приходит неотвратимо после интенсивной эксплуатации невозобновляемых запасов. Падение добычи нефти следует ожидать, несмотря на возможное продолжение роста цен на нефть, так как оно обусловлено объективными причинами исчерпания невосполняемых активных запасов, разрабатываемых с неснижающимся темпом. Важным условием, снижающим риски негативных последствий от быстрого падения добычи и обеспечивающим устойчивое развитие любой горно-добывающей отрасли, является своевременное восполнение и наращивание производственной мощности. Благополучие и устойчивое развитие нефтедобывающей отрасли зависят, в основном, от состояния эксплуатационного фонда скважин и динамики охвата разработкой запасов действующими скважинами. К началу 2006 г. эксплуатационный фонд добывающих скважин по нефтяной отрасли составил 152612, что на 3079 скважин меньше, чем год назад. Снижение эксплуатационного фонда и значительная доля в нем неработающего фонда (20 %) не могут считаться удовлетворительными показателями. К сожалению, отрасль последнее 10-летие характеризовалась в целом неудовлетворительной работой по вводу новых добычных мощностей (вводу новых месторождений и новых запасов, эксплуатационных скважин) и по поддержанию фонда в рабочем состоянии. В конце 1993 г. эксплуатационный фонд составлял 147049 скважин, а число действующих – 127050. Таким образом, за 12 лет производственные мощности по фонду скважин отрасли не только не выросли, а даже сократились. В последние 6 лет увеличение годовой добычи нефти на 180 млн т нефтяные компании осуществляли преимущественно за счет интенсификации добычи по действующему фонду скважин. Среди методов интенсификации массовое распространение получил гидроразрыв пласта. По масштабу применения этого метода российские компании превзошли США. На одну скважину действующего фонда в России производится в среднем 0,05 операций против 0,03 в США. “Основные положения Энергетической стратегии…” одобрены Правительством РФ (протокол № 39 от 23 ноября 2000 г.). В условиях активного “проедания” невосполняемых запасов нефти, неадекватного наращивания числа эксплуатационных скважин и агрессивной эксплуатации действующего фонда все более проявляется тенденция дальнейшего снижения добычи нефти. По итогам 2006 г. в 5 из 11 вертикально-интегрированных компаний произошло снижение годовой добычи нефти, в том числе в “ТНК-ВР”, “Газпромнефти”, “Башнефти”. Ожидается, что в ближайшие 2 года (2007-2008) сохранится существующая тенденция падения добычи нефти в целом по России. Лишь в 2009 г. за счет ввода в разработку Ванкорского, Талакановского и Верхнечонского месторождений в Восточной Сибири появится возможность увеличить добычу нефти. Добыча газа Газовая промышленность начала развиваться в России с начала 30-х гг. XX в. В 1930 г. было добыто 520 млн м3. В труднейший период войны (1942 г.) введено в эксплуатацию Елшанское месторождение в Саратовской области. В 1950-1960 гг. в Ставропольском и Краснодарском краях было открыто большое число газовых месторождений (Северо-Ставропольское, Каневское, Ленинградское и др.), разработка которых обеспечила дальнейший рост добычи природного газа (рис. 2). Для развития газовой промышленности большое практическое значение имело открытие в 1964 г. Вуктыльского и в 1966 г. Оренбургского газоконденсатных месторождений. Дальнейшее развитие добыча и сырьевая база европейской части страны получили с открытием в 1976 г. Астраханского нефтегазоконденсатного месторождения и его освоением. Рис. 2. ДОБЫЧА ГАЗА В СССР И РФ И ПРОГНОЗ ДО 2020 г.  1 – СССР (фактическая); 2 – РФ (фактическая); 3 – по “Энергетической стратегии…” К началу 1960 г. на севере Тюменской области была открыта уникальная в мире газоносная провинция с гигантскими месторождениями: Уренгойским, Медвежьим, Ямбургским и др. Ввод в эксплуатацию газа из этих и других месторождений позволил резко нарастить добычу до 450-500 млрд м3 в 1975-1985 гг. После достижения пика в 1990 г. 815 млрд м3 (в СССР, в том числе РСФСР – 740 млрд м3) объем добычи газа по России снизился до 570 млрд м3. В последние 6 лет добыча поддерживается в пределах 567-600 млрд м3, что ниже уровня, предусмотренного минимальным вариантом “Энергетической стратегии…”. Отставание связано с невыполнением ОАО “Газпром” программы освоения новых газовых месторождений на п-ове Ямал. В отличие от прошлого периода бурного роста добычи для 1991-2005 гг. характерно приостановление роста годовой добычи газа, производимой ОАО “Газпром”. Это связано со спецификой выбытия добычных мощностей на интенсивно разрабатываемых на естественном режиме высокопродуктивных месторождениях в условиях редкой сетки эксплуатационных скважин. Выбытие добычных мощностей, обусловленное отбором газа и падением пластового давления, происходит непрерывно во времени. В то же время новые эксплуатационные скважины подключаются к сборным сетям лишь после завершения строительства новых установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), представляющих собой единичные капитальные, сложные в строительстве сооружения. В 2000-2005 гг. число этих объектов, вводимых в среднем в год, составляло: УКПГ-3, ДКС-4, КС-5. В 2006 г. 86% общероссийского объема газа добыто ОАО “Газпром”, в котором основную добычу обеспечивают три крупнейших месторождения севера Западной Сибири (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское). Эти месторождения в течение 15-25 лет интенсивно разрабатывались на естественном режиме без поддержания пластового давления, обеспечивая до 80 % общероссийской добычи газа. В результате интенсивной эксплуатации пластовое давление в них снизилось, а выработка (истощение запасов) сеноманских залежей сухого газа достигла на Уренгое 66 %, Ямбурге 55%, Медвежьем 77%. Ежегодное падение добычи газа на этих трех месторождениях сейчас происходит с темпом 8-10 % в год (25-20 млрд м3). Чтобы компенсировать снижение объемов добычи газа, осуществлен ввод в эксплуатацию в 2001 г. крупнейшего нефтегазоконденсатного месторождения Заполярное. Уже в 2006 г. на этом месторождении добыто 100 млрд м3 газа. Однако добыча с этого месторождения недостаточна, чтобы компенсировать падение добычи нефти по базовым истощенным месторождениям. С начала 2006 г. по ОАО “Газпром” стали проявляться признаки текущего снижения объемов добычи природного газа. Суточная добыча газа с февраля по июль 2006 г. упала с 1649,9 до 1361,7 млн м3/сут. Это привело к снижению суточной добычи газа в целом по России с 1966,8 до 1609,6 млн м3. Завершающая стадия разработки сеноманских залежей базовых месторождений Западной Сибири характеризуется низким пластовым давлением и падающей добычей. Условия эксплуатации залежей существенно усложняются. Дальнейшая разработка возможна при: эффективной эксплуатации скважин в условиях их обводнения и разрушения призабойной зоны; извлечении газа, защемленного внедряющейся пластовой водой; продлении добычи и увеличении объемов добычи низконапорного газа; промысловой обработке УВ при низких входных давлениях (< 1 МПа). Кроме того, требуются создание высокоэффективного оборудования для компримирования низконапорного газа, а также разработка технологии и техники для переработки низконапорного газа непосредственно на промысле. Решение проблемы использования низконапорного газа позволит обеспечить эффективную доразработку крупнейших в мире газовых месторождений, расположенных в высоких северных широтах и на значительном удалении от центров потребления природного газа. Важнейшим же условием, обеспечивающим гарантируемое устойчивое развитие газовой отрасли в период, рассматриваемый государственной “Энергетической стратегией…”, является ускоренный ввод в разработку новых месторождений и запасов природного газа. В планы ОАО “Газпром” входит увеличение уровня добычи газа к 2010 г. до 550-560 млрд м3, в 2020 г. – до 580-590 млрд м3 (см. рис. 2), к 2030 г. – до 610-630 млрд м3. Запланированный уровень добычи газа до 2010 г. предполагается обеспечить за счет действующих и вводимых в разработку новых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона: Южно-Русского, нижнемеловых залежей Заполярного и Песцового, ачимовских залежей Уренгойского. Реальность и экономическая обоснованность обусловлены близостью к существующей газотранспортной инфраструктуре. После 2010 г. планируется приступить к освоению месторождений на п-ове Ямал, шельфе арктических морей, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. ОАО “Газпром” в декабре 2006 г. принял решение о вводе в разработку газоконденсатных месторождений Бованенковского (2011), Штокмановского (2013) и Харасавейского (2014). Заключение Нефте- и газодобыча на нынешнем этапе развивается по сценариям, отличающимся от правительственной “Энергетической стратегии…” [1]. Годовые уровни добычи нефти существенно превышают максимальный вариант, а добыча газа уже 10 лет практически не растет. Наблюдающиеся отклонения от “стратегии” связаны как с ошибочностью идеи, ориентирующей на замкнутость экономических границ и самодостаточность страны, так и недоучетом зависимости национальной экономики от глобальных процессов, например изменения цен на нефть [2]. Однако превалирующей причиной невыполнения стратегической программы является ослабление роли государства в регулировании и управлении энергетическим сектором экономики. В свете произошедших в последнее 10-летие событий и изменений в структуре и количественной характеристике сырьевой базы нефте- и газодобычи, состояния производственных добывающих мощностей, сложившихся условий добычи нефти на разрабатываемых месторождениях, действующих и строящихся магистральных нефте- и газопроводов корректировка “Энергетической стратегии…” на средне- и долгосрочную перспективу крайне необходима. Разработка такой стратегии позволит оценить реальные возможности добычи нефти и газа на основе технико-экономической адресной характеристики разведанных извлекаемых запасов и складывающихся новых реалий в стране и мире. Принципиально важным обстоятельством, определяющим дальнейшее успешное развитие нефте- и газодобычи в России, является необходимость освоения масштабных сложнейших и дорогостоящих нефтегазовых новых проектов, характеризующихся труднодоступными экстремальными горно-геологическими и природно-географическими условиями (месторождений на п-ове Ямал, шельфе арктических морей, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). Глобальные нефтегазовые проекты требуют огромных затрат на их освоение, широкомасштабной кооперации и консолидации сил и средств, принципиально новых технологий во всех звеньях производства, новых образцов машин и оборудования. По сложности решения технических, организационных, финансовых проблем, трудоемкости работ эти проекты соизмеримы с космическими программами. Об этом свидетельствует опыт первых попыток освоения уникальных нефтегазовых объектов (на п-ове Ямал, Сахалине, Восточной Сибири и др.). Их освоение потребовало громадных материальных и финансовых средств и новых нетрадиционных форм организации работ, сосредоточения усилий, производственного и интеллектуального потенциала не только отечественных, но и ведущих мировых транснациональных корпораций. Развитие начатых работ сдерживается существующими правилами и нормативами, отличающимися от современной мировой практики. Возможность реализации масштабных уникальных нефтегазовых проектов еще в большей степени, чем для традиционных объектов, зависит от стимулирующей законодательно-нормативной базы недропользования (Закон “О недрах”), размеров дифференцированных рентных платежей и налогов на добычу полезных ископаемых. Преодоление препятствий правового характера на пути дальнейшего развития нефтегазодобычи является важным условием реализации заявленных государством амбициозных планов, гарантирующих собственную и региональную энергетическую безопасность. Литература 1. Федеральный справочник. Топливно-энергетический комплекс России. – М.: Родина-Про, 2003. 2. Халимов Э.М. Разработка нефтяных месторождений в условиях рынка. – СПб.: Недра, 2005. http://www.vipstd.ru/gim/content/view/4 |

| Saturday, November 27th, 2010 | |

| 4:00 pm | История Военное производство во время Второй мировой войны http://en.wikipedia.org/wiki/Military_p Ленд-лиз http://en.wikipedia.org/wiki/Lend-L Пушки, масло, золото http://www.solonin.org/article_pushki-m http://sirjones.livejournal.com/1388298.h Тонны золота для победы СССР http://users.livejournal.com/_devol_/37 С.Г.Струмилин, "Статистико-экономические очерки" (РИ-СССР 1909-1956) http://narod.ru/disk/403252001/Струмили http://narod.ru/disk/403224001/Струмили http://nilsky-nikolay.livejournal.com/1 Фото, Петербург http://begemout.livejournal.com/tag/ста |