|

|

| Пишет ivanov_petrov ( @ 2010-09-05 13:51:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фантазии о практических реформах в науке

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kouprianov@lj

kouprianov@lj

Что-то я не узнаю в этих описаниях ни реальных молекулярных биологов, ни реальных палеоэнтомологов. Единственное, что получилось похоже -- это наши лаборатории с их тематикой. У меня перед глазами -- энтомологи-фотопериодисты ЛГУ / СПбГУ. Экологические аспекты фотопериодизма -- физиология фотопериодизма -- фотопериодизм того, сего, пятого и десятого -- фотопериодизм одних лишь только муравьев -- ... Надеюсь именно на этом и придет погибель. Пора бы уж, на седьмом-то десятке лет.

Кое-что из того, что предлагается, уже было частично реализовано в девяностые, но принесло совсем не те результаты, которых жаждет автор.

Например, тех, кто получал индивидуальные гранты без overhead, во многих местах сжили со света -- теперь они, в основном, работают за границей или вне науки). Новые гранты, в которых не предусмотрен overhead, будут работать на это же.

От серьезной реформы науки воздержались и (несмотря на все крики об усталости от реформ) воздерживаются до сих пор (иначе карикатура на лаборатории не была бы так похожа на правду -- заходя в университет или в ЗИН я вижу все те же лица, что и двадцать лет назад, единственным реформатором работает доктор Смерть). Сколько институтов РАН или лабораторий в них реально было закрыто? Сколько новых реально работающих научных центров создано за пределами научных столиц СССР? За пределами РАН (выведение Курчатника и иже с ним в отдельное ото всего ведомство -- это exception that proves the rule)? Десятилетний мораторий добьет этот и без того полуживой организм.

Не вижу никакой неизбежности для низкой мобильности, кроме институциональной инерции.

Андрей Быструшкин это я, теперь мой логин manpupunera

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) manpupunera@lj

manpupunera@lj

Я в 2000-2005 годах работал в лаборатории молекулярной экологии растений, повидал разных молекулярщиков и сейчас сотрудничаю с ними по 2 грантам и описал свой опыт не претендуя на истину в последней инстанции, а палеоэнтомолог - мой хороший знакомый, работает в соседнем здании и мы частенько с ним обсуждаем "за рюмкой чая" что называется "за науку". У Вас другие знакомые и другой опыт, ничего страшного, что мои описания ему не соответствуют.

Что было реализовано в 90-е я не понял, вроде бы ничего из моего списка тор-10 навскидку.

Не понял, что за гранты с и без overhead? Если речь про накладные расходы института, то кудаж без них? В нашем берут 15%, и зачем бы кому-то сживать со свету курицу несущую в институт золотые гранты - не понял. Не понимаю, в чём вообще по-вашему сама идея какого-то нового гранта в котором не будет предусмотрен overhead и почему бы его сразу не предусмотреть, а не дожидаться пока попросят?

Закрывают институты и лаборатории у нас в РАН обычно путём слияния двух структур с последующим сокращением штата. Так было закрыто несколько институтов и например только в нашем институте из 12 лабораторий на 1997 год в 2010 осталось 6, а из 92 ставок научных сотрудников осталось 49,5. Разделение и почкование тоже идёт активно, например 5 филиалов и отделений соседнего института в разных городах на 1988 год в 2010 существуют как самостоятельные институты.

Мораторий на реформы крайне необходим, как глоток воздуха! Сейчас реформы просто перманентные, невозможно предсказать какая ещё моча стукнет в голову Фурсенко в ближайший год, планировать ничего не возможно! То нужно запретить РАН заниматься прикладными исследованиями, только фундаментальщина и только за госбюджет. Начинаешь сбрасывать хоздоговорные темы и строчишь заявки в РФФИ. Через год наоборот, РАН должна сама зарабатывать внебюджет, инновации наше всё. Бросаешь начатые темы и бегаешь ищешь заказчиков. То региональным властям запрещается финансировать научные исследования. Разрываешь все связи с областным правительством и бросаешь незавершённые исследования. Через 2 года опомнились - вертай взад, бегаешь по министерствам клянчишь на завершение прошлых проектов. То нужны небольшие мобильные научные коллективы, способные адаптироваться к условиям рынка - начинаешь выстраивать несколько ВТК (временных творческих коллективов), то они не нужны, нужны крупные мощные научные коллективы, способные работать с дорогостоящим оборудованием - начинаешь лихорадочно встраивать свои ВТК под крышу НИИ что побольше. Потом выделяют дорогостоящее оборудование в отдельную структуру ЦКП (центр коллективного пользования), бросаешь тащить всё в одну лабу и бегаешь по разным НИИ с исследованиями по договорам о научном сотрудничестве. То нужно поддерживать интеграцию с вузами, то академия не должна отвлекаться от науки и следует обрубить все совмещения и преподавать только в нерабочее время, то снова интеграция с вузами, создаём межведомственные кафедры и лаборатории, НОЦы и т.п. Один пилотный проект реформы РАН чего стоит, а реформы налогов на землю в ведении научных организаций, когда сумма насчитанных налогов превышает весь бюджет? ДОКОЛЕ!!!??? Давайте же оставим хотя бы на 10 лет одни и те же законы, иначе как игра со сменой козырей получается, непонятно что собственно государству от нас нужно, угадать невозможно! Дайте же работать спокойно!!!

Низкая мобильность неизбежна, цена на покупку/аренду недвижимости просто несопоставима с зарплатой научных сотрудников, а общежития переполнены. У нас где человек учился-зацепился, там и может выжить. Уехать в другой НИИ/город/страну означает потерять общежитие, прописку, место в детском саду для ребёнка, работу жены/мужа, что в материальном плане очень трудно скомпенсировать скромными 13200 руб научного сотрудника +3000 за степень. Поэтому в России мобильность может быть либо в виде кратковременных стажировок, чтобы с семьёй не переезжать, либо в виде холостых аспирантов, которым что в Рязани койко-место общежития, что в Биробиджане - один хрен. В нашем институте даже брали с поступающих в аспирантуру расписку в том, что они не нуждаются в общежитии, чтобы они ни в коем случае не могли претендовать на места в общежитии, так отсекают иногородних.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kouprianov@lj

kouprianov@lj

Вы живете в каком-то поразительно динамичном месте. Где удалось закрыть несколько институтов? Про ставки это Вы хорошо сказали. У меня дополнительный вопрос: а как с людьми, работающими на ставках? По моим наблюдениям, первые увольнения реально работающих людей (а не просто ставок с мертвыми душами или пенсионеров, работающих уже который десяток лет, не выходя на пенсию), связанные именно с сокращением штатов, а не с тем, что кто-то активно не нравится директору, начались в Питере не более пяти лет назад.

В девяностые была попытка выдавать индивидуальные гранты. Этим занимался, например, Соросовский фонд Открытого общества. Чем она закончилась, я уже сказал.

Наиболее часто встречаемые на нашей территории гранты РФФИ и РГНФ выдаются не человеку, а организации, в которой он работает. При этом "накладные" -- нищенские 15%. Это далеко не золотые яйца. Вот если бы overhead был реальным over-head'ом, то составлял бы до 40-45% от суммы гранта (фонд дает рубль грантополучателю и шестьдесят-восемьдесят копеек сверху -- организации, в которой выполняется проект), если не больше, то было бы больше похоже на золото. Если бы это дополнили возможностью сменить организацию, если она не ласкова, да еще и оборудование унести с собой (ныне в собственности организации), то грантополучателей наконец полюбили бы по полной.

Насчет того, чтобы на десять лет в отношении науки одни правила игры, это хорошо, должно быть, но у нас в стране за последние триста лет такого не случалось. Чем нынешние времена существенно отличаются ото всех прочих, кроме временного глубокого безденежья, не понимаю. Реформы, на мой взгляд, вообще пытаются не проводить, в основном, из тех же соображений о необходимости моратория на любые действия. Та мышиная возня, которую Вы красочно описали, это не реформы. За все эти годы было только одно серьезное реформаторское действо: вообще в принципе ввели грантовую систему хоть в каком-то виде (и то понятие "грант" появилось в нашем законодательстве с десяти- или более- летним опозданием).

По поводу мобильности: то, что Вы описываете, и формирует институциональную инерцию, но с ней надо бороться -- это и называется реформами. Сколько у нас специальных грантовых программ для постдоков? Гранты в них можно было бы специально "заточить" под съем жилья (а можно и более масштабно: предусмотреть в рамках программы постройку специального общежития, только вот программ нет). Вообще про общежития в целом -- согласен, но их надо не только поддерживать, а еще и строить новые, если есть спрос. Да и в имеющиеся вглядеться пристально и, возможно, почистить от иррелевантной публики.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) manpupunera@lj

manpupunera@lj

В целом с Вашими предложениями согласен, но они довольно затратные.

С людьми работающими на ставках по-разному. Из лабораторий сократили те, в которых коллектив был не стабилен и мало остепенённых сотрудников. Пенсионеров перевели на полставки. У аспирантов позабирали их 0,1-0,2 ставки, сократили всех совместителей, часть молодёжи перевели на 0,2-0,5 ставки. Часть малопродуктивных сотрудников, даже кандидатов, вывели из научного штата в инженеры и лаборанты с гораздо более низкой зарплатой, после чего некоторые сами уволились. Так и ужались почти вдвое. Принципиальной позицией директора было сохранить все основные направления работы, которые были раньше, поэтому никого насильно не перепрофилировали, а кинули клич: "Спасайся кто может!" т.е. ищите сами источники финансирования своей работы + каждая лаборатория должна за год принести в кассу института не менее 1 000 000 рублей на накладные расходы.

Гранты РФФИ и РГНФ не плохо бы увеличить для начала хотя бы вдвое, прежде чем забирать с них половину на накладные, иначе на такие деньги можно будет не работать, а только муляжи делать. А вот чтобы право сменить организацию было хоть сколько-то осуществимо, нужно увеличивать размер грантов ещё в несколько раз, чтобы получаемая по гранту зарплата могла быть сопоставимой с бюджетной ставкой, иначе смысла нет терять свою ставку переходом в другой институт. Вот если бы размер грантов позволял выплачивать исполнителям конкурентоспособную зарплату, тогда да, в свободе был бы смысл и отношение к грантодержателям было бы другим. Но на это нужно очень-очень много денег, а бюджет РФФИ в этом году сократили на 25%. Сейчас мы стараемся вообще никакой зарплаты по гранту не выплачивать, чтобы не терять на налогах 26%ЕСН + 13%НДФЛ, все деньги расходуются на реактивы, оборудование и командировки, выкраивать с гранта ещё и зарплату просто никаких денег не хватит.

То же и с мобильностью, денег даже на ремонт в общежитиях не хватает, а Вы про строительство общежитий :( Последнее общежитие РАН было построено ещё при СССР, а за последние 20 лет ни одного нового здания под общежития не построено во всей стране, НИ ОДНОГО! И в ближайшее время не ожидается. А помечтать - да, неплохо бы, служебные квартиры и малосемейки, строительство жилья для сотрудников на землях РАН, детские садики в таком количестве, чтобы очередь в них не превышала 4 года как сейчас, а позволяла устроить ребёнка в любой момент как семья приедет в другой город, либо 20 000 в месяц на каждого ребёнка для оплаты частного садика. Офигительные гранты постдокам, позволяющие его семье тратить на найм хотя бы двухкомнатной квартиры на окраине 15 000 - 30 000 рублей каждый месяц (200 000 - 400 000 рублей в год) + обеспечивающие его ставку (ещё столько же + налоги на ФОТ) + собственно на работу (реактивы, оборудование, командировки) ещё два раза по столько + на накладные расходы институту ещё столько же. Итого по скромным подсчётам размер гранта для постдока с семьёй и 2 детьми по Вашим выкладкам получится около 1 500 000 рублей в год на человека, а сейчас грант РФФИ примерно 100 000 - 200 000 рублей на человека в год. Ваш проект потребует увеличения финансирования в 10-15 раз!!! Это чудовищно!!! Кудрин удавится на ближайшем канделябре!

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kosilova@lj

kosilova@lj

Скажу за философию.

Философия не требует оборудования, в этом смысле проблемы финансирования в ней не такие болезненные. Ученые используют гранты в основном на зарплату. Институционально философия организована двумя способами: 1) философские отделения и кафедры в вузах, это примерно 70 % работающих специалистов; 2) институты РАН, примерно 20 %. Имеется некоторое количество мыслителей, институционально никак не устроенных: в некоторых случаях философия позволяет такой способ работы. Имеются также самоорганизации философствующей публики, но научный результат там очень низок.

Еще нужно учесть специфику: философия – это не биология, в ней нет единого фронта движения науки. Существуют школы и независимые мыслители, каждая школа и каждый мыслитель имеют право задавать собственные стандарты дискурса. Однако если этот дискурс будет никому не понятен и не интересен, это можно с некоторой вероятностью считать признаком его вырождения. Поэтому обычно и разные школы, и разные мыслители имеют связь друг с другом: читают, немного полемизируют.

Отечественная философия страдает несколькими недугами.

1. В ряде случаев имеется заметное отклонение от мировых дискурсов, доходящее до аутизма и языка, понятного только говорящему. Во многих случаях речь идет об очень умных мыслителях, но с точки зрения науки вряд ли можно сказать, что они вообще есть. Я не буду называть имен, хотя в данном конкретном случае, конечно.... ну ладно.

2. Имеется второй недуг, прямо противоположный: имеется бессмысленное копирование зарубежных текстов, напоминающее мыслительный уровень попугая. Это не специально отечественный недуг: попугайничанье является нормальным явлением в философии любой страны.

(Имеются попытки избежать того и другого путем попыток глубокого понимания проблем, поставленных в зарубежных школах. Так возникают второсортные, с точки зрения мирового уровня, отечественные аналоги французского постмодерна, американской аналитики, немецкого хайдеггерианства и т.п. Это практически лучшее, что имеется в отечественной философии!

Наконец, имеется около десятка по-настоящему умных мыслителей, которые практически все также мыслят в русле зарубежных школ, но делают это не на уровне второго сорта, а где-то на уровне, сопоставимом с оригиналом. Проблема в том, что эти люди не воспроизводимы и их умения не сообщаемы.)

3. Отечественные философы очень мало читают друг друга. У нас нет дискуссий, очень мало печатных площадок, совершенно нет практики "статья в ответ на статью".

В связи со всем вышесказанным, что нужно сделать с Академией наук и кому давать гранты? Ибо обычно основная задача тех, кто об этом говорит – либо в мечтах, либо в реальности добраться до распределения бабла (бескорыстно, разумеется, а только чтобы подкормить любимые идеи).

Академию наук, в нашем случае, однозначно, оставить. Без реформ или с минимальными. Институт философии РАН – вменяемое учреждение. Там очень мало платят, и все сотрудники живут на гранты. Но там пишут книги и ведут работу. Не слишком много, так что какое-то небольшое ускорение придать не мешало бы, но это очень опасное дело, если делать его бездумно. В философии легче легкого написать десяток глупых книг и очень трудно написать одну умную, так что по валу оценивать тут сложно. И я боюсь, что как оценивать, пока еще никто не придумал.

Очень остро стоит вопрос о существовании вузовских философских структур. А в них сосредоточено большинство работающих философов. Одну такую структуру я наблюдаю изнутри. Большинство таких структур – это кафедры в вузах, ведущие преподавание философии студентам других специальностей. Студенты часто говорят, что им не нужна философия. Насколько я понимаю, кое-какие реформы тут нужны, но я не буду сейчас писать об этом, потому что это внутрифилософская проблема, это не имеет отношения к глобальным темам отечественной науки.

Что касается грантов. Философское сообщество невелико, все крупные мыслители знают всех остальных, а темы у каждого индивидуальны (намного индивидуальнее, чем в биологии). Поэтому работа любого эксперта в фонде всегда состоит в том, что он дает деньги своим коллегам, которые в другом случае будут давать деньги ему. Все гранты распределяются достаточно пристрастно, беспристрастность может касаться только грантов совсем молодым исследователям (которым их сейчас дают мало, молодые обычно участвуют вместе с известными, что, опять же, в философии естественно – молодой мыслитель очень редко бывает глубоким). Я не вижу способа это изменить и единственную реальную реформу вижу только в виде увеличения конкурсов для молодых, но не по философии, а по околофилософской проблематике.

Очень необходима одна реформа, не имеющая отношения к распределению денег, она имеет отношение скорее к устроению институций, и то неясное, какое. Совершенно необходима организация дискуссий! Сейчас дискуссии имеются только у политиков и в ЖЖ. Нужны публичные диспуты, кружки, площадки. У нас есть несколько таких кустарных самодеятельных площадок, и даже не очень кустарных, но они и до сих пор разваливались быстрее, чем начинали давать результат, и далее будут так же разваливаться. Это нужно делать институционально и с подкреплением. Только я не специалист и не могу придумать ничего более конкретного.

И нужно внедрять практику "статья в ответ на статью". Это очень стимулирует! У американцев огромный интерес и внимание к творчеству друг друга. Как пробудить такой же интерес у наших людей? Может быть, организовать журнал, где печатались бы исключительно статьи с обзорами работ коллег. Не знаю.

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kouprianov@lj

kouprianov@ljЧто-то я не узнаю в этих описаниях ни реальных молекулярных биологов, ни реальных палеоэнтомологов. Единственное, что получилось похоже -- это наши лаборатории с их тематикой. У меня перед глазами -- энтомологи-фотопериодисты ЛГУ / СПбГУ. Экологические аспекты фотопериодизма -- физиология фотопериодизма -- фотопериодизм того, сего, пятого и десятого -- фотопериодизм одних лишь только муравьев -- ... Надеюсь именно на этом и придет погибель. Пора бы уж, на седьмом-то десятке лет.

Кое-что из того, что предлагается, уже было частично реализовано в девяностые, но принесло совсем не те результаты, которых жаждет автор.

Например, тех, кто получал индивидуальные гранты без overhead, во многих местах сжили со света -- теперь они, в основном, работают за границей или вне науки). Новые гранты, в которых не предусмотрен overhead, будут работать на это же.

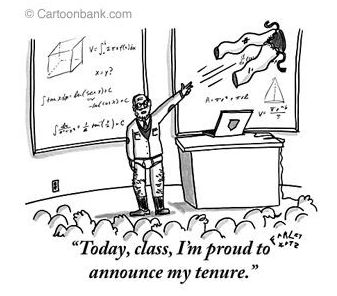

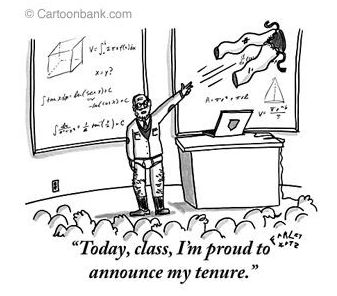

От серьезной реформы науки воздержались и (несмотря на все крики об усталости от реформ) воздерживаются до сих пор (иначе карикатура на лаборатории не была бы так похожа на правду -- заходя в университет или в ЗИН я вижу все те же лица, что и двадцать лет назад, единственным реформатором работает доктор Смерть). Сколько институтов РАН или лабораторий в них реально было закрыто? Сколько новых реально работающих научных центров создано за пределами научных столиц СССР? За пределами РАН (выведение Курчатника и иже с ним в отдельное ото всего ведомство -- это exception that proves the rule)? Десятилетний мораторий добьет этот и без того полуживой организм.

Не вижу никакой неизбежности для низкой мобильности, кроме институциональной инерции.

Андрей Быструшкин это я, теперь мой логин manpupunera

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) manpupunera@lj

manpupunera@ljЯ в 2000-2005 годах работал в лаборатории молекулярной экологии растений, повидал разных молекулярщиков и сейчас сотрудничаю с ними по 2 грантам и описал свой опыт не претендуя на истину в последней инстанции, а палеоэнтомолог - мой хороший знакомый, работает в соседнем здании и мы частенько с ним обсуждаем "за рюмкой чая" что называется "за науку". У Вас другие знакомые и другой опыт, ничего страшного, что мои описания ему не соответствуют.

Что было реализовано в 90-е я не понял, вроде бы ничего из моего списка тор-10 навскидку.

Не понял, что за гранты с и без overhead? Если речь про накладные расходы института, то кудаж без них? В нашем берут 15%, и зачем бы кому-то сживать со свету курицу несущую в институт золотые гранты - не понял. Не понимаю, в чём вообще по-вашему сама идея какого-то нового гранта в котором не будет предусмотрен overhead и почему бы его сразу не предусмотреть, а не дожидаться пока попросят?

Закрывают институты и лаборатории у нас в РАН обычно путём слияния двух структур с последующим сокращением штата. Так было закрыто несколько институтов и например только в нашем институте из 12 лабораторий на 1997 год в 2010 осталось 6, а из 92 ставок научных сотрудников осталось 49,5. Разделение и почкование тоже идёт активно, например 5 филиалов и отделений соседнего института в разных городах на 1988 год в 2010 существуют как самостоятельные институты.

Мораторий на реформы крайне необходим, как глоток воздуха! Сейчас реформы просто перманентные, невозможно предсказать какая ещё моча стукнет в голову Фурсенко в ближайший год, планировать ничего не возможно! То нужно запретить РАН заниматься прикладными исследованиями, только фундаментальщина и только за госбюджет. Начинаешь сбрасывать хоздоговорные темы и строчишь заявки в РФФИ. Через год наоборот, РАН должна сама зарабатывать внебюджет, инновации наше всё. Бросаешь начатые темы и бегаешь ищешь заказчиков. То региональным властям запрещается финансировать научные исследования. Разрываешь все связи с областным правительством и бросаешь незавершённые исследования. Через 2 года опомнились - вертай взад, бегаешь по министерствам клянчишь на завершение прошлых проектов. То нужны небольшие мобильные научные коллективы, способные адаптироваться к условиям рынка - начинаешь выстраивать несколько ВТК (временных творческих коллективов), то они не нужны, нужны крупные мощные научные коллективы, способные работать с дорогостоящим оборудованием - начинаешь лихорадочно встраивать свои ВТК под крышу НИИ что побольше. Потом выделяют дорогостоящее оборудование в отдельную структуру ЦКП (центр коллективного пользования), бросаешь тащить всё в одну лабу и бегаешь по разным НИИ с исследованиями по договорам о научном сотрудничестве. То нужно поддерживать интеграцию с вузами, то академия не должна отвлекаться от науки и следует обрубить все совмещения и преподавать только в нерабочее время, то снова интеграция с вузами, создаём межведомственные кафедры и лаборатории, НОЦы и т.п. Один пилотный проект реформы РАН чего стоит, а реформы налогов на землю в ведении научных организаций, когда сумма насчитанных налогов превышает весь бюджет? ДОКОЛЕ!!!??? Давайте же оставим хотя бы на 10 лет одни и те же законы, иначе как игра со сменой козырей получается, непонятно что собственно государству от нас нужно, угадать невозможно! Дайте же работать спокойно!!!

Низкая мобильность неизбежна, цена на покупку/аренду недвижимости просто несопоставима с зарплатой научных сотрудников, а общежития переполнены. У нас где человек учился-зацепился, там и может выжить. Уехать в другой НИИ/город/страну означает потерять общежитие, прописку, место в детском саду для ребёнка, работу жены/мужа, что в материальном плане очень трудно скомпенсировать скромными 13200 руб научного сотрудника +3000 за степень. Поэтому в России мобильность может быть либо в виде кратковременных стажировок, чтобы с семьёй не переезжать, либо в виде холостых аспирантов, которым что в Рязани койко-место общежития, что в Биробиджане - один хрен. В нашем институте даже брали с поступающих в аспирантуру расписку в том, что они не нуждаются в общежитии, чтобы они ни в коем случае не могли претендовать на места в общежитии, так отсекают иногородних.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kouprianov@lj

kouprianov@ljВы живете в каком-то поразительно динамичном месте. Где удалось закрыть несколько институтов? Про ставки это Вы хорошо сказали. У меня дополнительный вопрос: а как с людьми, работающими на ставках? По моим наблюдениям, первые увольнения реально работающих людей (а не просто ставок с мертвыми душами или пенсионеров, работающих уже который десяток лет, не выходя на пенсию), связанные именно с сокращением штатов, а не с тем, что кто-то активно не нравится директору, начались в Питере не более пяти лет назад.

В девяностые была попытка выдавать индивидуальные гранты. Этим занимался, например, Соросовский фонд Открытого общества. Чем она закончилась, я уже сказал.

Наиболее часто встречаемые на нашей территории гранты РФФИ и РГНФ выдаются не человеку, а организации, в которой он работает. При этом "накладные" -- нищенские 15%. Это далеко не золотые яйца. Вот если бы overhead был реальным over-head'ом, то составлял бы до 40-45% от суммы гранта (фонд дает рубль грантополучателю и шестьдесят-восемьдесят копеек сверху -- организации, в которой выполняется проект), если не больше, то было бы больше похоже на золото. Если бы это дополнили возможностью сменить организацию, если она не ласкова, да еще и оборудование унести с собой (ныне в собственности организации), то грантополучателей наконец полюбили бы по полной.

Насчет того, чтобы на десять лет в отношении науки одни правила игры, это хорошо, должно быть, но у нас в стране за последние триста лет такого не случалось. Чем нынешние времена существенно отличаются ото всех прочих, кроме временного глубокого безденежья, не понимаю. Реформы, на мой взгляд, вообще пытаются не проводить, в основном, из тех же соображений о необходимости моратория на любые действия. Та мышиная возня, которую Вы красочно описали, это не реформы. За все эти годы было только одно серьезное реформаторское действо: вообще в принципе ввели грантовую систему хоть в каком-то виде (и то понятие "грант" появилось в нашем законодательстве с десяти- или более- летним опозданием).

По поводу мобильности: то, что Вы описываете, и формирует институциональную инерцию, но с ней надо бороться -- это и называется реформами. Сколько у нас специальных грантовых программ для постдоков? Гранты в них можно было бы специально "заточить" под съем жилья (а можно и более масштабно: предусмотреть в рамках программы постройку специального общежития, только вот программ нет). Вообще про общежития в целом -- согласен, но их надо не только поддерживать, а еще и строить новые, если есть спрос. Да и в имеющиеся вглядеться пристально и, возможно, почистить от иррелевантной публики.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) manpupunera@lj

manpupunera@ljВ целом с Вашими предложениями согласен, но они довольно затратные.

С людьми работающими на ставках по-разному. Из лабораторий сократили те, в которых коллектив был не стабилен и мало остепенённых сотрудников. Пенсионеров перевели на полставки. У аспирантов позабирали их 0,1-0,2 ставки, сократили всех совместителей, часть молодёжи перевели на 0,2-0,5 ставки. Часть малопродуктивных сотрудников, даже кандидатов, вывели из научного штата в инженеры и лаборанты с гораздо более низкой зарплатой, после чего некоторые сами уволились. Так и ужались почти вдвое. Принципиальной позицией директора было сохранить все основные направления работы, которые были раньше, поэтому никого насильно не перепрофилировали, а кинули клич: "Спасайся кто может!" т.е. ищите сами источники финансирования своей работы + каждая лаборатория должна за год принести в кассу института не менее 1 000 000 рублей на накладные расходы.

Гранты РФФИ и РГНФ не плохо бы увеличить для начала хотя бы вдвое, прежде чем забирать с них половину на накладные, иначе на такие деньги можно будет не работать, а только муляжи делать. А вот чтобы право сменить организацию было хоть сколько-то осуществимо, нужно увеличивать размер грантов ещё в несколько раз, чтобы получаемая по гранту зарплата могла быть сопоставимой с бюджетной ставкой, иначе смысла нет терять свою ставку переходом в другой институт. Вот если бы размер грантов позволял выплачивать исполнителям конкурентоспособную зарплату, тогда да, в свободе был бы смысл и отношение к грантодержателям было бы другим. Но на это нужно очень-очень много денег, а бюджет РФФИ в этом году сократили на 25%. Сейчас мы стараемся вообще никакой зарплаты по гранту не выплачивать, чтобы не терять на налогах 26%ЕСН + 13%НДФЛ, все деньги расходуются на реактивы, оборудование и командировки, выкраивать с гранта ещё и зарплату просто никаких денег не хватит.

То же и с мобильностью, денег даже на ремонт в общежитиях не хватает, а Вы про строительство общежитий :( Последнее общежитие РАН было построено ещё при СССР, а за последние 20 лет ни одного нового здания под общежития не построено во всей стране, НИ ОДНОГО! И в ближайшее время не ожидается. А помечтать - да, неплохо бы, служебные квартиры и малосемейки, строительство жилья для сотрудников на землях РАН, детские садики в таком количестве, чтобы очередь в них не превышала 4 года как сейчас, а позволяла устроить ребёнка в любой момент как семья приедет в другой город, либо 20 000 в месяц на каждого ребёнка для оплаты частного садика. Офигительные гранты постдокам, позволяющие его семье тратить на найм хотя бы двухкомнатной квартиры на окраине 15 000 - 30 000 рублей каждый месяц (200 000 - 400 000 рублей в год) + обеспечивающие его ставку (ещё столько же + налоги на ФОТ) + собственно на работу (реактивы, оборудование, командировки) ещё два раза по столько + на накладные расходы институту ещё столько же. Итого по скромным подсчётам размер гранта для постдока с семьёй и 2 детьми по Вашим выкладкам получится около 1 500 000 рублей в год на человека, а сейчас грант РФФИ примерно 100 000 - 200 000 рублей на человека в год. Ваш проект потребует увеличения финансирования в 10-15 раз!!! Это чудовищно!!! Кудрин удавится на ближайшем канделябре!

http://ivanov-petrov.livejournal.com/14

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kosilova@lj

kosilova@lj Скажу за философию.

Философия не требует оборудования, в этом смысле проблемы финансирования в ней не такие болезненные. Ученые используют гранты в основном на зарплату. Институционально философия организована двумя способами: 1) философские отделения и кафедры в вузах, это примерно 70 % работающих специалистов; 2) институты РАН, примерно 20 %. Имеется некоторое количество мыслителей, институционально никак не устроенных: в некоторых случаях философия позволяет такой способ работы. Имеются также самоорганизации философствующей публики, но научный результат там очень низок.

Еще нужно учесть специфику: философия – это не биология, в ней нет единого фронта движения науки. Существуют школы и независимые мыслители, каждая школа и каждый мыслитель имеют право задавать собственные стандарты дискурса. Однако если этот дискурс будет никому не понятен и не интересен, это можно с некоторой вероятностью считать признаком его вырождения. Поэтому обычно и разные школы, и разные мыслители имеют связь друг с другом: читают, немного полемизируют.

Отечественная философия страдает несколькими недугами.

1. В ряде случаев имеется заметное отклонение от мировых дискурсов, доходящее до аутизма и языка, понятного только говорящему. Во многих случаях речь идет об очень умных мыслителях, но с точки зрения науки вряд ли можно сказать, что они вообще есть. Я не буду называть имен, хотя в данном конкретном случае, конечно.... ну ладно.

2. Имеется второй недуг, прямо противоположный: имеется бессмысленное копирование зарубежных текстов, напоминающее мыслительный уровень попугая. Это не специально отечественный недуг: попугайничанье является нормальным явлением в философии любой страны.

(Имеются попытки избежать того и другого путем попыток глубокого понимания проблем, поставленных в зарубежных школах. Так возникают второсортные, с точки зрения мирового уровня, отечественные аналоги французского постмодерна, американской аналитики, немецкого хайдеггерианства и т.п. Это практически лучшее, что имеется в отечественной философии!

Наконец, имеется около десятка по-настоящему умных мыслителей, которые практически все также мыслят в русле зарубежных школ, но делают это не на уровне второго сорта, а где-то на уровне, сопоставимом с оригиналом. Проблема в том, что эти люди не воспроизводимы и их умения не сообщаемы.)

3. Отечественные философы очень мало читают друг друга. У нас нет дискуссий, очень мало печатных площадок, совершенно нет практики "статья в ответ на статью".

В связи со всем вышесказанным, что нужно сделать с Академией наук и кому давать гранты? Ибо обычно основная задача тех, кто об этом говорит – либо в мечтах, либо в реальности добраться до распределения бабла (бескорыстно, разумеется, а только чтобы подкормить любимые идеи).

Академию наук, в нашем случае, однозначно, оставить. Без реформ или с минимальными. Институт философии РАН – вменяемое учреждение. Там очень мало платят, и все сотрудники живут на гранты. Но там пишут книги и ведут работу. Не слишком много, так что какое-то небольшое ускорение придать не мешало бы, но это очень опасное дело, если делать его бездумно. В философии легче легкого написать десяток глупых книг и очень трудно написать одну умную, так что по валу оценивать тут сложно. И я боюсь, что как оценивать, пока еще никто не придумал.

Очень остро стоит вопрос о существовании вузовских философских структур. А в них сосредоточено большинство работающих философов. Одну такую структуру я наблюдаю изнутри. Большинство таких структур – это кафедры в вузах, ведущие преподавание философии студентам других специальностей. Студенты часто говорят, что им не нужна философия. Насколько я понимаю, кое-какие реформы тут нужны, но я не буду сейчас писать об этом, потому что это внутрифилософская проблема, это не имеет отношения к глобальным темам отечественной науки.

Что касается грантов. Философское сообщество невелико, все крупные мыслители знают всех остальных, а темы у каждого индивидуальны (намного индивидуальнее, чем в биологии). Поэтому работа любого эксперта в фонде всегда состоит в том, что он дает деньги своим коллегам, которые в другом случае будут давать деньги ему. Все гранты распределяются достаточно пристрастно, беспристрастность может касаться только грантов совсем молодым исследователям (которым их сейчас дают мало, молодые обычно участвуют вместе с известными, что, опять же, в философии естественно – молодой мыслитель очень редко бывает глубоким). Я не вижу способа это изменить и единственную реальную реформу вижу только в виде увеличения конкурсов для молодых, но не по философии, а по околофилософской проблематике.

Очень необходима одна реформа, не имеющая отношения к распределению денег, она имеет отношение скорее к устроению институций, и то неясное, какое. Совершенно необходима организация дискуссий! Сейчас дискуссии имеются только у политиков и в ЖЖ. Нужны публичные диспуты, кружки, площадки. У нас есть несколько таких кустарных самодеятельных площадок, и даже не очень кустарных, но они и до сих пор разваливались быстрее, чем начинали давать результат, и далее будут так же разваливаться. Это нужно делать институционально и с подкреплением. Только я не специалист и не могу придумать ничего более конкретного.

И нужно внедрять практику "статья в ответ на статью". Это очень стимулирует! У американцев огромный интерес и внимание к творчеству друг друга. Как пробудить такой же интерес у наших людей? Может быть, организовать журнал, где печатались бы исключительно статьи с обзорами работ коллег. Не знаю.