|

|

| Пишет ivanov_petrov ( @ 2010-12-26 19:12:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЭТЭ

К сожалению, времени нет и продумывать длинное выступление некогда. Потому урывками несколько пунктов - по поводу тревоги в связи с гибнущей эпигенетической теорией эволюции, коя развита на нечитаемом русском языке, да и здесь уважаемые критики не находят в ней иного смысла, кроме попытки существовать и быть непонятной для этих критиков

Как всякую умную мысль, идею об универсальности мышления и науки следует юзать с осторожностью. В английском есть понятие - континентальная философия. Этим подчеркивается, как все вместе столь различные философские школы за несколько веков выглядят в чем-то одинаково через воду. А для различных направлений английской и американской философии издавна употребляют прилагательные вроде "аналитическая" "эмпирическая". Это к тому, что стилистика мышления на английско языке всегда была несколько иной, так что универсальные факты получают на английском несколько иное осмысление и теории на английском - другие. Кто знает, может сравнить текст книги Хеннига на немецком и на английском. Даже такого уровня редукционизм англомыслящим - сложен, и они упрощают.

Существуют высказывания о положении дел: было засилье СТЭ, в СССР возникло интересное альтернативное направление - ЭТЭ, теперь всё затопляют генетические спекуляции и все теории эволюции "внегенетического" характера теряют в весе, мелкие островки потопли, и осталась практически одна только СТЭ - без альтернатив. К тому же у ЭТЭ нет внятного излождения и по-русски (разные авторы разно понимают), нет по-английски, всё забыто и будет забыто еще глубже.

Это в некотором роде так, но приятно видеть и другую сторону медали. В самом деле, то, как излагается ЭТО по-русски (кстати, очень внятно, разность авторов - это норма, в СТЭ то же самое, это просто обыденность существования науки, а не недостаток данной теории - отсутствие канонического текста) - это будет забыто и на английском не воспринято. Потому что на нанглийском вообще ничего так не воспринимается, как это говорится на других языках. Чтобы англичане могли что-то понять, им это надо сказать, думая по-английски, и это, конечно, уже сказано.

Вслед за эпохой великих сторонников СТЭ Майра и Симпсона наступила эра другого американского гения-эволюциониста - Стивена Гулда. Автора теории прерывистого равновесия. Как и ЭТЭ, это не опровержение СТЭ и не полная альтернатива, а дополнение и надстройка. Это и есть ЭТЭ в том варианте, в каком это могут вместить искалеченные английским языком мозги - и эта концепция в современной науке вполне легальна и едва не мейнстримна. Это и есть то, что продралось из всего ансамбля ЭТЭ - из стабилизирующего отбора (и отсутствия движущего), из канализованности развития, рассуждений об удаленности от термодинамического равновесия и важности устойчивости, быстрой эволюции и пр. Из всего этого получился милый коллажик, что эволюция идет пульсами, то мильоны лет стоит, а потом ка-ак прыгнет и быстро возникают новые таксоны. Так что в этой форме ЭТЭ - с 70-х годов почти мейнстрим на английском. Причем последователи не поминают, конечно, Шишкина и Раутиана, но вспоминают Уоддингтона и Шмальгаузена, и даже и Северцова. Это просто нормальный комплект имен предшественников данной теории - как это излагается на английском диалекте человеческого языка.

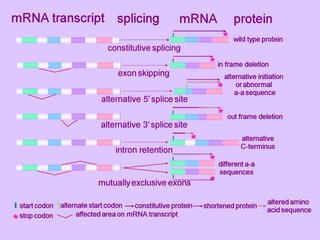

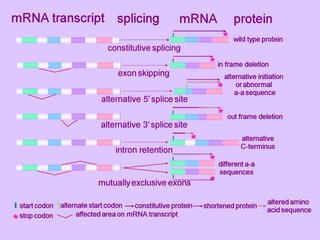

Другой корень современных (победивших) представлений ЭТЭ - то есть та форма ЭТЭ, какая могла быть воспринята массами биологов - это концепция hox-генов, тоже чуть не с 70-х годов. Из этого выросло огромное направление, представляющее на английском эту самую ЭТЭ - evo-devo. Это самое модное направление в современной эволюционистике, оно содержит массу программных текстов о себе - в чем состоит, чем отличается от СТЭ, какие основные пункты, кто в основании у него, имеется множество активно пишущих авторов в рецензируемых журналах и практически никем не оспариваемое мнение, что это - форма эволюционной теории будущего, то, что идет на смену формам эволюционной теории ХХ века.

То есть ЭТЭ победила в англоязычной науке - или почти победила, но это произошло, конечно, не в той маргинальной, сложной и чересчур умной для критиков форме, в какой эта концепция была развита в России - а в простенькой, в горошек форме - зато тысячи статей, свои журналы, реноме и победа. И в самом деле очень хорошее направление. Говоря сверхкратко для тех, кто не читал - утверждается, что прежняя теория эволюции не может объяснить биологическую форму, морфологию, именно это важно, и нужен синтез прежних эволюционных концепций с эмбриологией, с представлениями о развитии формы живого. Делается это на сверхсовременном уровне - прослеживанием действия генов в развитии, как конкретно делается форма с точки зрения наших современных познаний о молекулярных механизмах. Постепенно разные ребята из этого села начинают выходить за околицу и даже заходить в лес. По мере влесозахождения у них проскваживают те самые мысли,которые давно написаны по-русски - в виде теории - Шмальгаузеном, Раутианом, Шишкиным. Когда-нибудь эти ребята придут к пониманию этого же на своем языке и сочинят упрощенные байки и на эти сюжеты, да уже и сейчас они вполне рядом.

Любой желающий ознакомиться да наберет в гугль-шоларе evo-devo - и читает о том, как выглядят работы, которые могли бы быть продолжением мыслей русских эволюционистов 1980-х годов, если бы их кто-нибудь знал. Ну ничего, сами понатаскали из разных мест и вполне нормально копят научную руду.

Так что ЭТЭ - не маргинальная, забытая и непереводимая, хотя, конечно, именно такая. Как Хеннига, чтобы перевести и сделать знаменитым победителем, надо было изуродовать, так и тут - на английском, конечно, может победить только английская теория. Если кому дороги теоретические хитрые ходы - может прочитывать работы по эво-дево, помня Шмальгаузена. Получается очень интересно, хоть и несколько примитивно. Если кому важно просто чтоб не пропала в череде веков работа, о которой он слышал хорошие отзывы в юности - это уже сделано, наши победили, всё в порядке.

Ну, как всегда. Когда идея побеждает массы, массы побеждают идею.

Сеть регуляторных генов при дифференциации мезодермы (по Eric Davidson ) http://scienceblogs.com/pharyngula/2

http://panchul.com/2008/06/09/evo_devo/

http://askewmusic.com/EvoDevoMusic.h

Evo-Devo Music is a MAX environment developed by Anna Lindemann for generating developmental biology-inspired music. Different musical motifs/fragments act as musical genes that can be turned on or off in different tissues of the musical organism as determined by the musical developmental regulatory hierarchy. The piece unfolds as a survey of the organism from top to bottom.

http://evolution-development.blogspot.c

http://nucleodecenio.blogspot.com/2008_

Evo-Devo: The Good, the Bad, and the Ugly.

THE GOOD: Homology assesment evo-devo, and epigenetic evo-devo. Evo-Devo that works on the pretty empirical task of assessing problematic homologies, with tree-based inferences on the evolution of development, continues to greatly help the reconstruction of the evolutionary history of life on earth.

THE BAD: Reductionist "regulatory" evo-devo. Dangerous, because it is is upheld by important figures of evo-devo, presenting itself as a triumph and empirical conclusion. Yes, mutations in cis-regulatory regions are commonplace in evolution, but these people seem to have reductionist difficulties in understanding there is anything more beyond finding such a mutation. The notion that only non-coding "regulatory" sequence changes can produce localized expression (in time or space) simply makes no good developmental sense.

THE UGLY. Just plain wrong or artifactual topics, mostly born from the lack of proper integration of different fields of research. Specially silly is the "conflict" between microevolution and macroevolution. Doubtless, the study of microevolution offers many advantages. But this does not mean at all that a macroevolutionary study will not be able to derive sound conclusions: when the evidence is there, there is nothing to say about the micro or macro level in which a question is satisfactorily answered.

http://icb.oxfordjournals.org/content/4

http://ag-evolutionsbiologie.de/app/dow

The changing role of the embryo in evolutionary thought: roots of evo-devo. Ronald Amundson

http://www.biomedsearch.com/nih/roots-e

http://findarticles.com/p/articles/mi_q

http://lalandlab.st-andrews.ac.uk/pdf/P

Epigenetic Landscaping: Waddington's Use of Cell Fate Bifurcation Diagrams

SCOTT F. GILBERT

From the 1930s through the 1970s, C. H. Waddington attempted to reunite genetics, embryology, and evolution. One of the means to effect this synthesis was his

model of the epigenetic landscape. This image originally recast genetic data in terms of embryological diagrams and was used to show the identity of genes and inducers and to suggest the simiarifies between embryological and genetic approaches to development. Later, the image became more complex and integrated gene activity and mutations. These revised epigenetic landscapes presented an image of how mutations could alter developmental pathways to yield larger phenotypic changes. These diagrams became less important as the operon became used to model differential gene regulation.

...It is important to remember that this is a landscape within a competent cell. As Waddington frequently noted, the valleys or channels are produced by the interaction of genes with one another and with their environment. Some genes might push the valley one way or attempt to push the ridges higher. Other genes might effect the depth of the valley.

The complex system of interactions underlying the epigenetic landscape. The pegs in the ground represent genes; the strings leading from them the chemical tendencies which the genes produce. The modelling of the epigenetic landscape, which slopes down from above one's head towards the distance, is controlled by the pull of these numerous guy-ropes which are ultimately anchored to the genes. (Caption from Waddington 1956.)

Waddington, himself, eventually downplayed the epigenetic landscape pictures for newer images: cybernetic contour models and the wiring diagrams of the operon. Evolutionary biologists similarly ignored Waddington's genetic assimilation proposals.

Evolutionary morphology and Evo-devo: Hierarchy and novelty.

Alan C. Love Theory in Biosciences 124 (2006) 317-333

Evolutionary theory can be understood as comprised of various explanatory resources directed at multiple problem domains. Consider the tripartite necessary conditions on the operation of natural selection: (i) variation, (ii) this variation makes a differential contribution to fitness, and, (iii) this variation is heritable (Lewontin, 1970).

...Explaining evolutionary innovations and novelties is (in part) a question about how variation originates developmentally, something about which natural selection is mute: "Natural selection cannot explain the origin of new variants and adaptations, only their spread" (Endler, 1986, p. 51).

...In this paper, I have argued that evolutionary morphology has specific roles to play in Evo-devo research on the origin of innovations and novelties.

The epistemic goal of a concept: accounting for the rationality of semantic change and variation

Ingo Brigandt Synthese (2010) 177:19–40

The national roots of evo–devo

S.F. Gilbert & G.S. Levit Theory Biosci. (2007) 126:115–116

Evo-Devo, Devo-Evo, and Devgen-Popgen. SCOTT F. GILBERT BiologyandPhilosophy 18: 347–352,2003

there are at least three groups who would like to see genes play a less important role in evolutionary biology.

The first is a group of developmental biologists who are interested in generic control mechanisms that may have preceded genetic control mechanisms in the evolution of

development.

The second group (in which I would place my self) sees various modular entities as mediating the actions of genes on development and evolution

The third group of people who would like to see less importance given to genes in evolutionary biology are those people constituting a field of the philosophy of science called developmental systems theory (DST)

Waddington (1975) used the term “diachronic biology” to denote the intersection of evolutionary biology, genetics, and development. He also used the term “epigenetics” to describe the developmental mechanisms that integrated genetics and epigenetic interactions to bring about the production of the phenotype.

и споры те же самые, что здесь ведутся вот уж тридцать лет

THE LOCUS OF EVOLUTION: EVO DEVO AND THE GENETICS OF ADAPTATION

Hopi E. Hoekstra and Jerry A. Coyne 2007 Evolution 61-5: 995–1016

An important tenet of evolutionary developmental biology (”evo devo”) is that adaptive mutations affecting morphology are more likely to occur in the cis-regulatory regions than in the protein-coding regions of genes. This argument rests on two claims: (1) the modular nature of cis-regulatory elements largely frees them from deleterious pleiotropic effects, and (2) a growing body of empirical evidence appears to support the predominant role of gene regulatory change in adaptation, especially morphological adaptation. Here we discuss and critique these assertions.

Progress on canalization

Stephen C. Stearns

Canalization, now a classic idea, was suggested independently by Waddington (1) and Schmalhausen (2). Schmalhausen argued that canalization resulted from stabilizing selection shaping developmental mechanisms to buffer the expression of traits, holding them near their optimal states despite genetic and environmental perturbations.

However, the logical basis of that inference is not yet firm for several reasons. Waddington and Schmalhausen's original formulation of canalization has been remarkably difficult to define precisely in modern terms. Gibson and G. Wagner (12) express the essence of one problem: canalization describes a reduction in the expression of variation in phenotypes relative to some standard, but what standard? It has been difficult to control all of the effects that are plausibly involved to isolate a clear signal that could only have been produced by canalizing mechanisms. Another not entirely unrelated issue is that of unexplored alternatives: does the experimental release of hidden genetic variation necessarily demonstrate canalization because that is the only alternative, or is it simply consistent with canalization, leaving open plausible alternatives not yet eliminated? If so, what are those alternatives?

We now have a short but growing list of plausible alternative hypotheses that have not been rejected for mechanisms that reduce phenotypic variation and, when perturbed, release hidden genetic variation. These mechanisms do not necessarily have much to do with the original scenario for the evolution of canalization; they produce the appearance of canalization as a byproduct of other processes. Siegal and Bergman (9) describe one such mechanism. Because they build on an approach taken by A. Wagner (8), let us first consider his main result.

If there is one mechanism that produces the appearance of canalization, might there not be others? Ancel and Fontana (15), working on RNA evolution, have shown that selection against environmental variation yields a response that includes genetic canalization as a byproduct.

Does this all mean that the classical concept of canalization must be thrown out? Not necessarily. First let us return to the scenarios thought to select for canalization. Although mutations may no longer be a plausible stimulus for the evolution of genetic canalization, gene flow in a heterogeneous environment could still well be. Selection can produce quite different genetic states in each patch of a heterogeneous environment, and gene flow among patches can considerably reduce the degree of local adaptation to each patch.

FROM EMBRYOLOGYTO EVO-DEVO: A HISTORYOF DEVELOPMENTAL EVOLUTION

edited by Manfred D.Laubichler and Jane Maienschein 2007

I ONTOGENY AND PHYLOGENY IN EARLY TWENTIETH-CENTURY BIOLOGY 35

3 Living with the Biogenetic Law: A Reappraisal 37

Frederick B.Churchill

4 William Bateson’s Physicalist Ideas 83

Stuart A.Newman

5 To Evo-Devo Through Cells ,Embryos , and Morphogenesis 109

Jane Maienschein

6 A Century of Evo-Devo:The Dialectics of Analysisand Synthesis in Twentieth-Century Life Science 123

Garland E.Allen

7 The Cell as the Basis for Heredity, Development, and Evolution: Richard Goldschmidt’s Program of Physiological Genetics 169

Marsha L.Richmond

II ROOTS AND PROBLEMS OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENTAL BIOLOGY 213

8 The Relations Between Comparative Embryology, Morphology, and Systematics : An American Perspective 215

John P.Wourms

9 Morphological and Paleontological Perspectives for a Historyof Evo-Devo 267

Alan C.Love

10 Echoes of Haeckel? Reentrenching Development in Evolution 309

William C.Wimsatt

11 Fate Maps ,Gene Expression Maps , and the Evidentiary Structure of Evolutionary Developmental Biology 357

Scott F.Gilbert

12 Tracking Organic Processes: Representations and Research Stylesin Classical Embryology and Genetics 375

James Griesemer

13 The Junctureof Evolutionary and Developmental Biology 435

Elihu M.Gerson

III REFLECTIONS 465

14 Tapping Many Sources : The Adventitious Rootsof Evo-Devo in the Nineteenth Century 467

Brian K.Hall

15 Six Memosfor Evo-Devo 499

Gerd B.M Muller

16 The Current Stateandthe Future of Developmental Evolution 525

Gunter P.Wagner

Kowalevsky, comparative evolutionary embryology, and the intellectual lineage of evo-devo

Rudolf A. Raff, Alan C. Love Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 2004

Alexander Kowalevsky was one of the most significant 19th century biologists working at the intersection of evolution and embryology. The reinstatement of the Alexander Kowalevsky Medal by the St. Petersburg Society of Naturalists for outstanding contributions to understanding evolutionary relationships in the animal kingdom, evolutionary developmental biology, and comparative zoology is timely now that Evo-devo has emerged as a major research discipline in contemporary biology. Consideration of the intellectual lineage of comparative evolutionary embryology explicitly forces a reconsideration of some current conceptions of the modern emergence of Evo-devo, which has tended to exist in the shadow of experimental embryology throughout the 20th century, especially with respect to the recent success of developmental biology and developmental genetics.

Evolution and learning: the Baldwin effect reconsidered

By Bruce H. Weber, David J. Depew MIT Press, 2003

The role of genetic inheritance dominates current evolutionary theory. At the end of the nineteenth century, however, several evolutionary theorists independently speculated that learned behaviors could also affect the direction and rate of evolutionary change. This notion was called the Baldwin effect, after the psychologist James Mark Baldwin. In recent years, philosophers and theorists of a variety of ontological and epistemological backgrounds have begun to employ the Baldwin effect in their accounts of the evolutionary emergence of mind and of how mind, through behavior, might affect evolution.

Phylo-evo-devo: combining phylogenetics with evolutionary developmental biology

Alessandro Minelli BMC Biology 2009, 7:36

As a result of the integration of molecular and morphological approaches for the reconstruction of phylogenies, and of the intertwining of developmental and evolutionary biology, further prospects are open for a fruitful interaction between these two fields in what we may call a phylo-evo-devo approach.

Wiegmann et al.'s molecular phylogeny of the holometabolous insect orders, recently published in BMC Biology, offers a good opportunity to revisit the inverted positions of wings and halteres in the Diptera and the Strepsiptera in terms of a putative homeotic mutation in the Hox gene Ultrabithorax. The main finding of this paper is that Strepsiptera are closely related to the Coleoptera rather than Diptera, as recently claimed. Through this exemplary case, the paper demonstrates the value of the reciprocal illumination we can expect from the integration of a good phylogeny and a sound knowledge of the evolvability of developmental mechanismsю

Typology now: homology and developmental constraints explain evolvability

Ingo Brigandt BiolPhilos (2007)22: 709–725

Evo-Devo and an Expanding Evolutionary Synthesis: A Genetic Theory of Morphological Evolution

Sean B. Carroll 2008

What does evo-devo have to show for the past 25 years? How do its contributions to evolutionary thought measure up to those of other theories and disciplines? Is there a new synthesis afoot? I have presented the case for a genetic theory of morphological evolution that can be condensed into two statements: (1) form evolves largely by altering the expression of functionally conserved proteins; and (2) such changes largely occur through mutations in the cis-regulatory regions of mosaically pleiotropic developmental regulatory genes and of target genes within the vast regulatory networks they control.

К сожалению, времени нет и продумывать длинное выступление некогда. Потому урывками несколько пунктов - по поводу тревоги в связи с гибнущей эпигенетической теорией эволюции, коя развита на нечитаемом русском языке, да и здесь уважаемые критики не находят в ней иного смысла, кроме попытки существовать и быть непонятной для этих критиков

Как всякую умную мысль, идею об универсальности мышления и науки следует юзать с осторожностью. В английском есть понятие - континентальная философия. Этим подчеркивается, как все вместе столь различные философские школы за несколько веков выглядят в чем-то одинаково через воду. А для различных направлений английской и американской философии издавна употребляют прилагательные вроде "аналитическая" "эмпирическая". Это к тому, что стилистика мышления на английско языке всегда была несколько иной, так что универсальные факты получают на английском несколько иное осмысление и теории на английском - другие. Кто знает, может сравнить текст книги Хеннига на немецком и на английском. Даже такого уровня редукционизм англомыслящим - сложен, и они упрощают.

Существуют высказывания о положении дел: было засилье СТЭ, в СССР возникло интересное альтернативное направление - ЭТЭ, теперь всё затопляют генетические спекуляции и все теории эволюции "внегенетического" характера теряют в весе, мелкие островки потопли, и осталась практически одна только СТЭ - без альтернатив. К тому же у ЭТЭ нет внятного излождения и по-русски (разные авторы разно понимают), нет по-английски, всё забыто и будет забыто еще глубже.

Это в некотором роде так, но приятно видеть и другую сторону медали. В самом деле, то, как излагается ЭТО по-русски (кстати, очень внятно, разность авторов - это норма, в СТЭ то же самое, это просто обыденность существования науки, а не недостаток данной теории - отсутствие канонического текста) - это будет забыто и на английском не воспринято. Потому что на нанглийском вообще ничего так не воспринимается, как это говорится на других языках. Чтобы англичане могли что-то понять, им это надо сказать, думая по-английски, и это, конечно, уже сказано.

Вслед за эпохой великих сторонников СТЭ Майра и Симпсона наступила эра другого американского гения-эволюциониста - Стивена Гулда. Автора теории прерывистого равновесия. Как и ЭТЭ, это не опровержение СТЭ и не полная альтернатива, а дополнение и надстройка. Это и есть ЭТЭ в том варианте, в каком это могут вместить искалеченные английским языком мозги - и эта концепция в современной науке вполне легальна и едва не мейнстримна. Это и есть то, что продралось из всего ансамбля ЭТЭ - из стабилизирующего отбора (и отсутствия движущего), из канализованности развития, рассуждений об удаленности от термодинамического равновесия и важности устойчивости, быстрой эволюции и пр. Из всего этого получился милый коллажик, что эволюция идет пульсами, то мильоны лет стоит, а потом ка-ак прыгнет и быстро возникают новые таксоны. Так что в этой форме ЭТЭ - с 70-х годов почти мейнстрим на английском. Причем последователи не поминают, конечно, Шишкина и Раутиана, но вспоминают Уоддингтона и Шмальгаузена, и даже и Северцова. Это просто нормальный комплект имен предшественников данной теории - как это излагается на английском диалекте человеческого языка.

Другой корень современных (победивших) представлений ЭТЭ - то есть та форма ЭТЭ, какая могла быть воспринята массами биологов - это концепция hox-генов, тоже чуть не с 70-х годов. Из этого выросло огромное направление, представляющее на английском эту самую ЭТЭ - evo-devo. Это самое модное направление в современной эволюционистике, оно содержит массу программных текстов о себе - в чем состоит, чем отличается от СТЭ, какие основные пункты, кто в основании у него, имеется множество активно пишущих авторов в рецензируемых журналах и практически никем не оспариваемое мнение, что это - форма эволюционной теории будущего, то, что идет на смену формам эволюционной теории ХХ века.

То есть ЭТЭ победила в англоязычной науке - или почти победила, но это произошло, конечно, не в той маргинальной, сложной и чересчур умной для критиков форме, в какой эта концепция была развита в России - а в простенькой, в горошек форме - зато тысячи статей, свои журналы, реноме и победа. И в самом деле очень хорошее направление. Говоря сверхкратко для тех, кто не читал - утверждается, что прежняя теория эволюции не может объяснить биологическую форму, морфологию, именно это важно, и нужен синтез прежних эволюционных концепций с эмбриологией, с представлениями о развитии формы живого. Делается это на сверхсовременном уровне - прослеживанием действия генов в развитии, как конкретно делается форма с точки зрения наших современных познаний о молекулярных механизмах. Постепенно разные ребята из этого села начинают выходить за околицу и даже заходить в лес. По мере влесозахождения у них проскваживают те самые мысли,которые давно написаны по-русски - в виде теории - Шмальгаузеном, Раутианом, Шишкиным. Когда-нибудь эти ребята придут к пониманию этого же на своем языке и сочинят упрощенные байки и на эти сюжеты, да уже и сейчас они вполне рядом.

Любой желающий ознакомиться да наберет в гугль-шоларе evo-devo - и читает о том, как выглядят работы, которые могли бы быть продолжением мыслей русских эволюционистов 1980-х годов, если бы их кто-нибудь знал. Ну ничего, сами понатаскали из разных мест и вполне нормально копят научную руду.

Так что ЭТЭ - не маргинальная, забытая и непереводимая, хотя, конечно, именно такая. Как Хеннига, чтобы перевести и сделать знаменитым победителем, надо было изуродовать, так и тут - на английском, конечно, может победить только английская теория. Если кому дороги теоретические хитрые ходы - может прочитывать работы по эво-дево, помня Шмальгаузена. Получается очень интересно, хоть и несколько примитивно. Если кому важно просто чтоб не пропала в череде веков работа, о которой он слышал хорошие отзывы в юности - это уже сделано, наши победили, всё в порядке.

Ну, как всегда. Когда идея побеждает массы, массы побеждают идею.

Сеть регуляторных генов при дифференциации мезодермы (по Eric Davidson ) http://scienceblogs.com/pharyngula/2

http://panchul.com/2008/06/09/evo_devo/

http://askewmusic.com/EvoDevoMusic.h

Evo-Devo Music is a MAX environment developed by Anna Lindemann for generating developmental biology-inspired music. Different musical motifs/fragments act as musical genes that can be turned on or off in different tissues of the musical organism as determined by the musical developmental regulatory hierarchy. The piece unfolds as a survey of the organism from top to bottom.

http://evolution-development.blogspot.c

http://nucleodecenio.blogspot.com/2008_

Evo-Devo: The Good, the Bad, and the Ugly.

THE GOOD: Homology assesment evo-devo, and epigenetic evo-devo. Evo-Devo that works on the pretty empirical task of assessing problematic homologies, with tree-based inferences on the evolution of development, continues to greatly help the reconstruction of the evolutionary history of life on earth.

THE BAD: Reductionist "regulatory" evo-devo. Dangerous, because it is is upheld by important figures of evo-devo, presenting itself as a triumph and empirical conclusion. Yes, mutations in cis-regulatory regions are commonplace in evolution, but these people seem to have reductionist difficulties in understanding there is anything more beyond finding such a mutation. The notion that only non-coding "regulatory" sequence changes can produce localized expression (in time or space) simply makes no good developmental sense.

THE UGLY. Just plain wrong or artifactual topics, mostly born from the lack of proper integration of different fields of research. Specially silly is the "conflict" between microevolution and macroevolution. Doubtless, the study of microevolution offers many advantages. But this does not mean at all that a macroevolutionary study will not be able to derive sound conclusions: when the evidence is there, there is nothing to say about the micro or macro level in which a question is satisfactorily answered.

http://icb.oxfordjournals.org/content/4

http://ag-evolutionsbiologie.de/app/dow

The changing role of the embryo in evolutionary thought: roots of evo-devo. Ronald Amundson

http://www.biomedsearch.com/nih/roots-e

http://findarticles.com/p/articles/mi_q

http://lalandlab.st-andrews.ac.uk/pdf/P

Epigenetic Landscaping: Waddington's Use of Cell Fate Bifurcation Diagrams

SCOTT F. GILBERT

From the 1930s through the 1970s, C. H. Waddington attempted to reunite genetics, embryology, and evolution. One of the means to effect this synthesis was his

model of the epigenetic landscape. This image originally recast genetic data in terms of embryological diagrams and was used to show the identity of genes and inducers and to suggest the simiarifies between embryological and genetic approaches to development. Later, the image became more complex and integrated gene activity and mutations. These revised epigenetic landscapes presented an image of how mutations could alter developmental pathways to yield larger phenotypic changes. These diagrams became less important as the operon became used to model differential gene regulation.

...It is important to remember that this is a landscape within a competent cell. As Waddington frequently noted, the valleys or channels are produced by the interaction of genes with one another and with their environment. Some genes might push the valley one way or attempt to push the ridges higher. Other genes might effect the depth of the valley.

The complex system of interactions underlying the epigenetic landscape. The pegs in the ground represent genes; the strings leading from them the chemical tendencies which the genes produce. The modelling of the epigenetic landscape, which slopes down from above one's head towards the distance, is controlled by the pull of these numerous guy-ropes which are ultimately anchored to the genes. (Caption from Waddington 1956.)

Waddington, himself, eventually downplayed the epigenetic landscape pictures for newer images: cybernetic contour models and the wiring diagrams of the operon. Evolutionary biologists similarly ignored Waddington's genetic assimilation proposals.

Evolutionary morphology and Evo-devo: Hierarchy and novelty.

Alan C. Love Theory in Biosciences 124 (2006) 317-333

Evolutionary theory can be understood as comprised of various explanatory resources directed at multiple problem domains. Consider the tripartite necessary conditions on the operation of natural selection: (i) variation, (ii) this variation makes a differential contribution to fitness, and, (iii) this variation is heritable (Lewontin, 1970).

...Explaining evolutionary innovations and novelties is (in part) a question about how variation originates developmentally, something about which natural selection is mute: "Natural selection cannot explain the origin of new variants and adaptations, only their spread" (Endler, 1986, p. 51).

...In this paper, I have argued that evolutionary morphology has specific roles to play in Evo-devo research on the origin of innovations and novelties.

The epistemic goal of a concept: accounting for the rationality of semantic change and variation

Ingo Brigandt Synthese (2010) 177:19–40

The national roots of evo–devo

S.F. Gilbert & G.S. Levit Theory Biosci. (2007) 126:115–116

Evo-Devo, Devo-Evo, and Devgen-Popgen. SCOTT F. GILBERT BiologyandPhilosophy 18: 347–352,2003

there are at least three groups who would like to see genes play a less important role in evolutionary biology.

The first is a group of developmental biologists who are interested in generic control mechanisms that may have preceded genetic control mechanisms in the evolution of

development.

The second group (in which I would place my self) sees various modular entities as mediating the actions of genes on development and evolution

The third group of people who would like to see less importance given to genes in evolutionary biology are those people constituting a field of the philosophy of science called developmental systems theory (DST)

Waddington (1975) used the term “diachronic biology” to denote the intersection of evolutionary biology, genetics, and development. He also used the term “epigenetics” to describe the developmental mechanisms that integrated genetics and epigenetic interactions to bring about the production of the phenotype.

и споры те же самые, что здесь ведутся вот уж тридцать лет

THE LOCUS OF EVOLUTION: EVO DEVO AND THE GENETICS OF ADAPTATION

Hopi E. Hoekstra and Jerry A. Coyne 2007 Evolution 61-5: 995–1016

An important tenet of evolutionary developmental biology (”evo devo”) is that adaptive mutations affecting morphology are more likely to occur in the cis-regulatory regions than in the protein-coding regions of genes. This argument rests on two claims: (1) the modular nature of cis-regulatory elements largely frees them from deleterious pleiotropic effects, and (2) a growing body of empirical evidence appears to support the predominant role of gene regulatory change in adaptation, especially morphological adaptation. Here we discuss and critique these assertions.

Progress on canalization

Stephen C. Stearns

Canalization, now a classic idea, was suggested independently by Waddington (1) and Schmalhausen (2). Schmalhausen argued that canalization resulted from stabilizing selection shaping developmental mechanisms to buffer the expression of traits, holding them near their optimal states despite genetic and environmental perturbations.

However, the logical basis of that inference is not yet firm for several reasons. Waddington and Schmalhausen's original formulation of canalization has been remarkably difficult to define precisely in modern terms. Gibson and G. Wagner (12) express the essence of one problem: canalization describes a reduction in the expression of variation in phenotypes relative to some standard, but what standard? It has been difficult to control all of the effects that are plausibly involved to isolate a clear signal that could only have been produced by canalizing mechanisms. Another not entirely unrelated issue is that of unexplored alternatives: does the experimental release of hidden genetic variation necessarily demonstrate canalization because that is the only alternative, or is it simply consistent with canalization, leaving open plausible alternatives not yet eliminated? If so, what are those alternatives?

We now have a short but growing list of plausible alternative hypotheses that have not been rejected for mechanisms that reduce phenotypic variation and, when perturbed, release hidden genetic variation. These mechanisms do not necessarily have much to do with the original scenario for the evolution of canalization; they produce the appearance of canalization as a byproduct of other processes. Siegal and Bergman (9) describe one such mechanism. Because they build on an approach taken by A. Wagner (8), let us first consider his main result.

If there is one mechanism that produces the appearance of canalization, might there not be others? Ancel and Fontana (15), working on RNA evolution, have shown that selection against environmental variation yields a response that includes genetic canalization as a byproduct.

Does this all mean that the classical concept of canalization must be thrown out? Not necessarily. First let us return to the scenarios thought to select for canalization. Although mutations may no longer be a plausible stimulus for the evolution of genetic canalization, gene flow in a heterogeneous environment could still well be. Selection can produce quite different genetic states in each patch of a heterogeneous environment, and gene flow among patches can considerably reduce the degree of local adaptation to each patch.

FROM EMBRYOLOGYTO EVO-DEVO: A HISTORYOF DEVELOPMENTAL EVOLUTION

edited by Manfred D.Laubichler and Jane Maienschein 2007

I ONTOGENY AND PHYLOGENY IN EARLY TWENTIETH-CENTURY BIOLOGY 35

3 Living with the Biogenetic Law: A Reappraisal 37

Frederick B.Churchill

4 William Bateson’s Physicalist Ideas 83

Stuart A.Newman

5 To Evo-Devo Through Cells ,Embryos , and Morphogenesis 109

Jane Maienschein

6 A Century of Evo-Devo:The Dialectics of Analysisand Synthesis in Twentieth-Century Life Science 123

Garland E.Allen

7 The Cell as the Basis for Heredity, Development, and Evolution: Richard Goldschmidt’s Program of Physiological Genetics 169

Marsha L.Richmond

II ROOTS AND PROBLEMS OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENTAL BIOLOGY 213

8 The Relations Between Comparative Embryology, Morphology, and Systematics : An American Perspective 215

John P.Wourms

9 Morphological and Paleontological Perspectives for a Historyof Evo-Devo 267

Alan C.Love

10 Echoes of Haeckel? Reentrenching Development in Evolution 309

William C.Wimsatt

11 Fate Maps ,Gene Expression Maps , and the Evidentiary Structure of Evolutionary Developmental Biology 357

Scott F.Gilbert

12 Tracking Organic Processes: Representations and Research Stylesin Classical Embryology and Genetics 375

James Griesemer

13 The Junctureof Evolutionary and Developmental Biology 435

Elihu M.Gerson

III REFLECTIONS 465

14 Tapping Many Sources : The Adventitious Rootsof Evo-Devo in the Nineteenth Century 467

Brian K.Hall

15 Six Memosfor Evo-Devo 499

Gerd B.M Muller

16 The Current Stateandthe Future of Developmental Evolution 525

Gunter P.Wagner

Kowalevsky, comparative evolutionary embryology, and the intellectual lineage of evo-devo

Rudolf A. Raff, Alan C. Love Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 2004

Alexander Kowalevsky was one of the most significant 19th century biologists working at the intersection of evolution and embryology. The reinstatement of the Alexander Kowalevsky Medal by the St. Petersburg Society of Naturalists for outstanding contributions to understanding evolutionary relationships in the animal kingdom, evolutionary developmental biology, and comparative zoology is timely now that Evo-devo has emerged as a major research discipline in contemporary biology. Consideration of the intellectual lineage of comparative evolutionary embryology explicitly forces a reconsideration of some current conceptions of the modern emergence of Evo-devo, which has tended to exist in the shadow of experimental embryology throughout the 20th century, especially with respect to the recent success of developmental biology and developmental genetics.

Evolution and learning: the Baldwin effect reconsidered

By Bruce H. Weber, David J. Depew MIT Press, 2003

The role of genetic inheritance dominates current evolutionary theory. At the end of the nineteenth century, however, several evolutionary theorists independently speculated that learned behaviors could also affect the direction and rate of evolutionary change. This notion was called the Baldwin effect, after the psychologist James Mark Baldwin. In recent years, philosophers and theorists of a variety of ontological and epistemological backgrounds have begun to employ the Baldwin effect in their accounts of the evolutionary emergence of mind and of how mind, through behavior, might affect evolution.

Phylo-evo-devo: combining phylogenetics with evolutionary developmental biology

Alessandro Minelli BMC Biology 2009, 7:36

As a result of the integration of molecular and morphological approaches for the reconstruction of phylogenies, and of the intertwining of developmental and evolutionary biology, further prospects are open for a fruitful interaction between these two fields in what we may call a phylo-evo-devo approach.

Wiegmann et al.'s molecular phylogeny of the holometabolous insect orders, recently published in BMC Biology, offers a good opportunity to revisit the inverted positions of wings and halteres in the Diptera and the Strepsiptera in terms of a putative homeotic mutation in the Hox gene Ultrabithorax. The main finding of this paper is that Strepsiptera are closely related to the Coleoptera rather than Diptera, as recently claimed. Through this exemplary case, the paper demonstrates the value of the reciprocal illumination we can expect from the integration of a good phylogeny and a sound knowledge of the evolvability of developmental mechanismsю

Typology now: homology and developmental constraints explain evolvability

Ingo Brigandt BiolPhilos (2007)22: 709–725

Evo-Devo and an Expanding Evolutionary Synthesis: A Genetic Theory of Morphological Evolution

Sean B. Carroll 2008

What does evo-devo have to show for the past 25 years? How do its contributions to evolutionary thought measure up to those of other theories and disciplines? Is there a new synthesis afoot? I have presented the case for a genetic theory of morphological evolution that can be condensed into two statements: (1) form evolves largely by altering the expression of functionally conserved proteins; and (2) such changes largely occur through mutations in the cis-regulatory regions of mosaically pleiotropic developmental regulatory genes and of target genes within the vast regulatory networks they control.