[Most Recent Entries] [Calendar View]

Friday, June 28th, 2019

| Time | Event |

| 12:57a | Монета (19.06)/Груша(20.06)/Камни Свентовита(21.06)/ Праздник Огня(22.06)/ Позеленевший нож(23.06)  Монета (19.06) В Берлине очень жарко. Мы опоздали на экскурсию по реке, так как я ошибся и выбрал автобус идущий в другую сторону. Теперь просто гуляем по центру, в районе Бранденбургских Ворот. Покупаю сок. Достаю монеты на сдачу и обнаруживаю там фунты среди евро. Я был уверен в том что фунтов монетами у меня нет. Возможно пара монет случайно оказалась в кошельке при покупке мороженого, я не проверял сдачу. Осматриваю монету в два фунта и понимаю что уже устал от синхронистичности. Слишком много совпадений. Такую монету я заметил пару-тройку месяцев назад, особый дизайн с абстрактным узором на реверсе, основанным на вполне аутентичных "солнечных колёсах” включая хорошо узнаваемое колесо Тараниса. Тогда я решил отложить его до солнцестояния, но забыл спрятать и её случайно потратили. Больше не видел, до этого жаркого момента на полпути к солнцевороту. Груша (20.06) Поезд идёт через Померанию. Сижу и читаю «Plattes Land: Символы Северной Германии (cлавяно-германский этнокультурный синтез в междуречье Эльбы и Одера)», отмечая для себя самые интересные места. В один момент отвлёкся и выглянул в окно, увидев на здании вокзала вывеску Burg Stargard. Немедленно начал искать глазами дубы, которые могут быть потомками деревьев стоявших в роще Прове. Интерес к балтийским славянам появился у меня благодаря одной очень спорной научной (или псевдонаучной) теории. Я никогда не понимал, почему скандинавы, став русью, начали клясться именами славянских (и одновременно балтских) божеств вроде Перуна и Велеса. Всё что известно про религию дружины указывало на особое значение культа Перуна и полное отсутствие признаков германо-скандинавского язычества. Это привлекло моё внимание к гипотезе о присхождении варягов с юга континентального побережья Балтики. Потом я без всякой задней мысли прочитал "Воскрешение Перуна” Клейна, и к финалу начал реально склонятся к антинорманизму. В книге сперва (на тридцатой странице) полностью отрицалось наличие культа Перуна у поморских славян в контексте спора о варягов. Через двести страниц, рассказывая о существующих источниках Клейн забыл об этом и перечислил все аргументы оппонентов, про географическое название Prohn которое на старых картах зафиксировано как Перун и про слово перундан как название четверга в языке полабских славян. Плюс на двести двадцать первой странице, собирая информацию для гипотезы о Перуне как растительном божестве Клейн ссылается на рощу Проне/Прове как явном искажении имени Перуна, то есть на религию вагров-варинов из Старгарда которые разумеется не имеют никакого отношения к «людям новгородским от рода варяжска». Одни и те же факты отрицаются и принимаются в разных контекстах на протяжении довольно небольшой книги. Потом я понял что однозначно доказать ни одну из этих двух гипотез невозможно, а идеологизированность каждой стороны неизбежно приводит к таким вот забавным итогам, у антинорманистов всё ещё хуже. Мне лично интересны и скандинавские и балто-славянские традиции, однозначная идентификация Руси не столь важна, оба варианта мне подходят. Оба мифа важны. Ииенно поэтому мы и едем на поезде до Рюгена, наблюдая за косулями на обочине. Машину в прокате выдали раздражающе новую, мне пришлось с трудом привыкать к такой роскоши. К переключению скоростей так и не привык, постоянно глох при остановках. Пытаясь приноровиться просто поехал вперёд и довольно быстро упёрся в море. Небольшой по сути остров с отличными скоростными дорогами. В деревнях заметны дома с лошадиными головами на крыше. Съёмная квартира находилась в Гарце. Прямо рядом с городищем, от которого и получено славянское название. В двух шагах от дома деревянная статуя Свентовита, вырезанная по модели волинского идола. Только в на животе добавлено ещё одно лицо, что напоминает скорее о Поренуте. Лицо на груди выглядит одноглазым. Прогулочным шагом обошли крепостные валы. В прочитанной по дороге сюда книге много сказано о легендарных вендских сокровищах, скрытых в крепости и открывающихся только в иванову ночь. В центре городища растёт груша. Совсем молодая, её недавно посадили на месте где раньше всегда росли такие груши, последняя из которых замёрзла в 43-ем. На груше висят красные ленты с кольцами. Мы вернулись к ней перед закатом. С белыми лентами, вырезанными из Алёниной рубашки. У меня взяты с собой два маленьких adder stones, важных для британского и шотландского фольклора. Ещё недавно я думал про такие камни, что это лишь славянский амулет, куриный бог. Потом проверил “камни гадюки” и очень удивился количеству отсылок в народной магии, начиная от друидов и заканчивая шотландскими крестьянами. Один камень обгорает в руке. Второй оказалось можно соединить с веточкой омелы и подвесить за ленту на дереве. Получилась искусственная груша, очень похожая на настоящую. Рядом подвесил ветку дуба и одну из монет. Местные сильно удивятся.  Камни Свентовита (21.06) Мы никак не могли бодрствовать всю ночь, не было ни сил ни возможностей. Слишком много мест нужно посетить в день солнцестояния, ведя непривычную машину по незнакомому острову. Поэтому мы поспали несколько часов и встали перед рассветом, встретить солнце пламенем и вымыться в росе. Зажёг огонь в специальном каменном светильнике перед Свентовитом/Поренутом. Кинул в пламя цветок липы. По пустой улице уже ходил почтальон, заставляя маскироваться. Дошли до груши и берега озера. Вымылись. Встретили. Коровы дремали в густом тумане. Маленький камень из подножья статуи был взят с собой в дорогу. Поспали ещё несколько часов. Утром снилось нечто очень неприятное. Но я во сне понял, что такой сон в такой день может быть воспринят как вещий и волевым решением сменил сюжет. Нового сюжета тоже не вспомнил, нечто вроде фильма. Но сам момент переключения смысла запомнился ясно. Выехали в путь через весь остров. Путь заранее разделённый на несколько отрезков. Сперва Der Opferstein. Жертвенный Камень. На острове много следов ледникового периода, явно почитавшихся в историческое время. Обычно народная молва связывает их с культом Свентовита. До этого камня я не дошёл. У меня были точные координаты, но навигатор сперва завёл меня к невероятно красивому пшеничному полю, затем потащил через рощу. Каждый раз сообшая что осталась пара минут. Когда я прорвался через колючие кусты и обнаружил себе у отвесной пропасти, то сдался. Вернувшись к машине я заметил ещё один путь, но решил что потратил слишком много времени. Есть повод вернуться в будущем. Пока я бродил, над лежавшей в траве Алёной парил орёл. Ветер принёс на неё капли крови, скорее всего упали с него. Такой приметы народ не знает, но я напомнил о том что орёл упоминался среди символов Свентовита. Затем Swantewitstein. Мы остановились в деревне Альтенкирхен и дошли до действительно старой церкви. Двенадцатый век. Она открыта, и на одной из стен можно увидеть камень Свентовита. Или его жреца. Архаическое изображение человека или бога с описанной в хрониках ругской причёской и с огромным рогом в руках. Скорее всего жрец, только ему было позволено прикасаться с гигантскому рогу, наполняя его алкоголем раз в год. Но это может быть и дарующая блага ипостась Свентовита, одно из четырёх лиц. На Збручском Идоле есть сторона с рогом. Монахи поставили камень горизонтально, явно как знак победы над старыми богами. Никого вокруг нет, омочил камень мёдом. Прикоснулся камнем к рогу, пусть что-то останется. Алёна считает что церковь случайно сохранила его и он сейчас спит в безопасности. Мне кажется наоборот, оскорбительным. Камень нужно извлечь. Но я с уважением отнёсся к тому, что среди продающихся в церкви открыток нет языческого рисунка. Им хватило порядочности на нём не зарабатывать. Вокруг Арконы полно туристов. Ближайшая парковка в сорока минутах ходьбы от мыса. Значит момент солнцестояния будет встречен в пути. Идём через деревню с дубом на центральной площади. Выходим оттуда в поле. Случай не оставил нас, прямо перед солнцестоянием доходим до ещё одного валуна. Явно обработанного. Зажигалка забыта в машине, зато есть мёд и закопчёная после этого утра монета с солнечными символами, идеально исчезнувшая в щели. Камешек из под статуи я бросил с меловых скал в море. По моему есть ещё один пример религиозного влияния славян на саксов, согласно Беде меловые скалы в Сассексе почитались как место для жертвоприношения. Мне не известны другие германские примеры подобного, саксы могли принести это с балтики. Отсюда. Затем мы спустились к морю. По пути остановился и долго думал, можно ли считать рябину растущую на склоне скалы образцом «flogrogn», решил что нет, там земли хватает для маленькой рощи. На берегу лежит ещё один огромный камнь. Не белый (мел на скалах), но горючий. Тёплый от солнца. Долго ходил по берегу. Удивительно, но там нет камней с естественными дырами, которых я всегда нахожу дома. Значит я правильно сделал, что взял два камешка с собой. Увидел мёртвого тюленя, уже совсем сгнившего. Только на обратном пути понял, где всё таки стоял храм Арконы, благодаря подробной карте у закрытых для посетителей стен славянского укрепления. По идее, если спуститься с скал с другой стороны то можно дойти по берегу. Но это уже не в эту поездку, ещё один повод вернуться. Закат встречали на пляже с другой стороны полуострова. Он был невероятно красив. Нашёл яму в песке, разложил там сухой спирт в три символа - солнца, лета и огня. Конечно у славян не было руники, но я использую все доступные мне фрагменты исчезнувшего. Пламя затухло только с солнцем, ушедшем за горизонт. Раскалённые камешки взятые с собой из Англии я отнёс в тёплую воду балтийского моря, искупавшись впервые в этом году. Камешки ждали меня на скале в прибое пока я искал глубину.  Праздник Огня (22.06) Мимо дома, где мы сняли квартиру, проходит парад. Реконструкторы, пожарные, молочники и так далее. Смысл парада совершенно невинный, это годовщина превращения деревни в город. Совершенно не собираюсь срывать людям праздник, но меня всё таки слегка смущает совпадение с днём начала войны. Давно подозреваю, что та дата была не случайной. Двадцать второе июня. Ровно в четыре часа. Солнцестояние в тот год было двадцать первого. Как раз подходит для европейского праздника огня. Путешествие по месту где от славян остались только названия хуторов только добавляет мрачного настроения. В городе Берген-ауф-Рюген мы зашли в церковь, там тоже есть камень с славянским изображением, очень похожим по стилю на камень Свентовита. Но это могильный камень Яромира, принявшего христианство и ставшего вассалом датского короля. От нации остались лишь редкие могильные камни. Возле вокзала есть и другие могильные камни. Кладбище советских солдат в идеальном состоянии, оставшееся от ГДР. Судя по датам - умирали здесь в больнице от ран, уже после мая. Мне нравится то, что немцы сохранили такие места. Когда мы поднимались к памятнику, прохожий услышал что мы говорим по русски и крикнул “дружба”. С сильным акцентом, но вполне ясно.  Позеленевший нож (23.06) Воскресенье. Первый полноценный день в Берлине. С удовольствием изучаю блошиный рынок. Заинтересовался лупой, но там цена явно завышена. Вместо этого беру маленький медный нож. Или бронзовый, но с повышенными содержанием меди. На нём даже есть зелёные пятна от окисления. Днём, в первый раз в реальности, встречаю старого друга. Свыше десяти лет тесного общения на растоянии. Знакомимся с его замечательной женой. Спасаемся от жары в музее истории Германии, но к моему удивлению экспозиция началась с пятого века и королевства Франков. Германии Тацита в музее нет. Царапины на одном из сеаксов похожи на руны, но в описании предмета об этом не слова. Зал за залом войны с соседями и жажда национального величия. Гуляли до позднего вечера. В одиннадцать, перед сном, я сел на кухне съёмной квартиры. Достал медный нож и два обгоревших камня. На светильнике символ огня. На змеином камне - лета. Медь оставляет яркие царапины, они скоро сотрутся, оставив зацепку лишь в памяти. Маленький камень с двумя отверстиями теперь будет на шее, то есть всегда со мной. Далеко внизу шумел никогда не спящий Берлин. У нас было ещё два с половиной дня на знакомство с ним, но он мне уже понравился. |

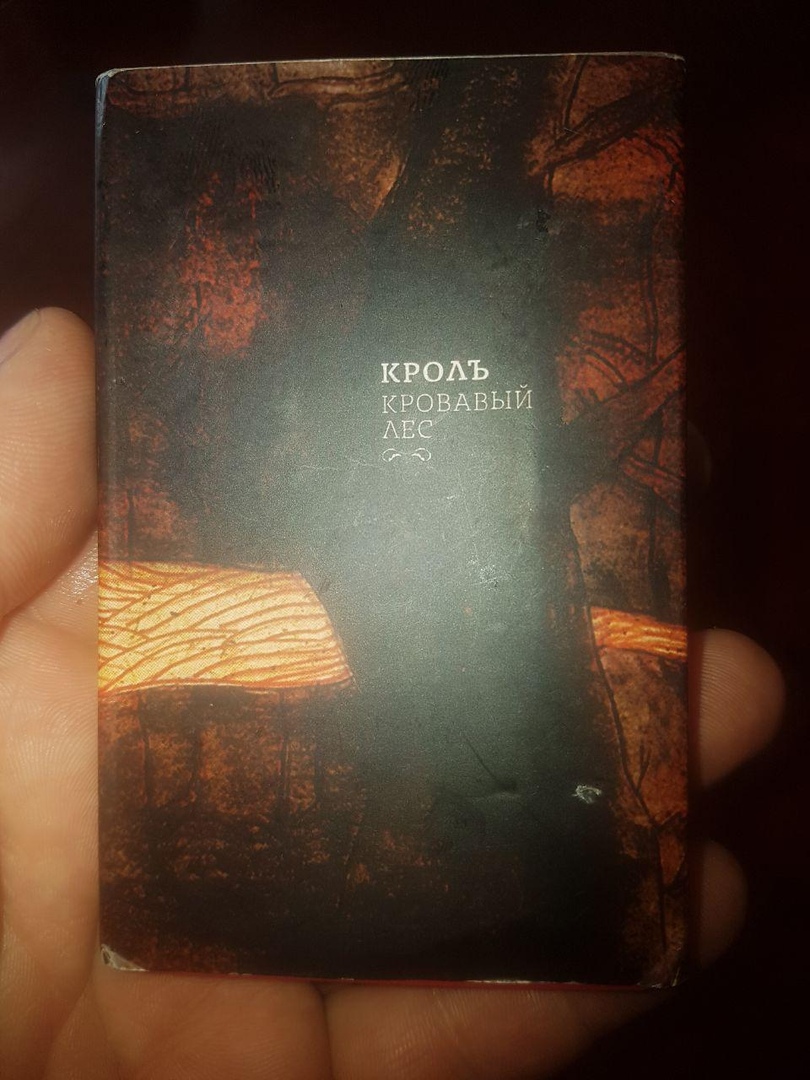

| 9:03p | Смерть в Третьем Риме  Вышел текст долгострой, над которым завис на месяц с лишним. До выхода успел получить по почте хорошую кассету одной из упомянутых групп. Плюс узнал что Сальваторе решил реализовать одну их шуток в статье и реально пишет альбом с песнями The Smiths. Смерть в Третьем Риме В естественном умирании жанров обычно есть положительная сторона. Это смерть иллюзии. Возможность трансформировать священную корову в пару удобных сапог. Самообман и вера в собственную исключительность всегда были важным двигателем творчества, причём речь здесь идёт как о талантах, так и о поклонниках. Неофолк классического периода был весьма романтическим явлением, зажигающим эмоциональный отклик у слушателя. Во многом за счёт претензий на элитарность и некое высокое место в гипотетической «иерархии жанров». Понятно, что это смешно звучит в случае явления, буквально родившегося из novelty-пародий на рождественские синглы. Но для понимания этого нужно было всё-таки выйти за пределы субкультурных рамок (крайняя малочисленность субкультуры только усиливает самовосприятие в качестве эстетической элиты). Сейчас, к счастью, уже нет ни единого жанра, ни монолитной среды поклонников. Словно жанровое старение тоже приводит к возвращению в детство, в данном случае — к сознательно комичным novelty-песням. Я даже видел неофолк-стендап-комика, Саймона Сатори Хэндли, он же Hi-Reciprocity. Он выступал на разогреве у Sol Invictus в августе 2015-го и был среди музыкантов на альбоме Necropolis. Выступление было отличным. Но главный итог описываемого процесса — медленное растворение границы с массовой культурой. Эта граница всегда была воображаемой, Роуз Макдауэлл и Марк Алмонд спокойно пересекали её в любом направлении, но сейчас многие буквально забывают о том, что эту границу некогда воображали. Причём я не говорю тут о ВИА “Death in Rome”, именно этот проект мне не нравится, так как они, на мой взгляд, только закрепляют иерархическое восприятие жанров. Причём явно не сознательно, просто за счёт лени и нежелания доводить концепцию до логического конца. Если посмотреть на их альбомы, то кавер-версии можно легко разделить на две категории. Во первых — чисто юмористические треки, использующие старый добрый эффект Кулешёва. Давно замечено, что восприятие текста меняется, если изменить контекст манерой исполнения. Этот нехитрый трюк в своё время блестяще использовали Laibach периода “Opus Dei” для демонстрации общих паттернов тоталитарного масскульта и поп-музыки начала восьмидесятых. Другое дело, что и там группа пала жертвой собственной удачи, превратившейся в стереотип. Только Death in Rome даже не попытались найти некие точки соприкосновения с современным масскультом. Понятно, что это непростая задача, но, даже случайно включив радио, можно наткнуться на прямую цитату из Ницше в виде песни «Stronger (What Doesn’t Kill You)». Наверняка это не единственный образец подобного в хит-парадах. Если посмотреть на постсоветское пространство, то у гипотетической группы “Смерть в Третьем Риме” было бы полное раздолье, так как поэты-песенники любят демонстрировать фигу в кармане, к примеру, заставляя Лолиту Милявскую петь цитаты из Гейдара Джемаля. Но Death in Rome даже не попытались сделать нечто подобное, их подбор хитов выглядит случайным. Исполнение «Ламбады» под гитару и скрипку напоминает скорее про Бони НЕМ или скетч Пушного про песни группы “Корни”. С тем важным отличием, что у Немоляева «Ламбада» явно была бы смешнее. Впрочем, настоящей проблемой для меня оказались реально понравившиеся песни. Формально это всё популярная музыка, но решение использовать хиты восьмидесятых только осветило очевидное: неофолк происходит из восьмидесятых. Первые альбомы Death in June и Sol Invictus были эталонным постпанком. Пирс и Уэйкфорд были первыми в «народе апокалипсиса», кто умел играть на музыкальных инструментах, и одним из первых шагов нового жанра была кавер-версия нововолнового хита «Since Yesterday». Взаимоотношение постпанка и экспериментального крыла поп-музыки восьмидесятых напоминало отношения Бой Джорджа с Кирком Брэндоном, вокалистом Theatre of Hate и Spear of Destiny. То есть сложные, но интимные. Постпанк невозможно понять без учёта его влияния на массовую культуру своего времени — Рейнольдс полностью прав в решении посвятить половину своих исследований темы феномену new pop и штурму хит-парадов в целом. Речь тут идёт об общем культурном контексте, из которого в начале восьмидесятых появлялись новые стили. Указывая на сходство культурного контекста, Death in Rome сообщают нам о том, что небо голубое, вода мокрая, “ботинок” рифмуется с “полуботинок”, а хит “It’s a Sin” от одной из любимых групп Пирса прекрасно звучит в стилизации под Death in June. И он действительно хорошо звучит, но явно хуже. И раздражает простотой решения. В принципе, можно взять сборник альтернативных хитов восьмидесятых и обработать лучшие песни напильником. Спеть под гитару «There Is a Light That Never Goes Out» с семплами из речи Эноха Пауэлла про “реки крови”. Добавить помпезные барабаны и звуки сирен в «Vienna». Только никакой художественный эпатаж не сравнится по радикальности с реальными политическими высказываниями Моррисси, а “Вену” трудно исполнить тоталитарнее, чем это сделали сами Ultravox на живом альбоме “Monument”. Окончательно все остатки концепции разваливаются на решении исполнить инди-хиты начала девяностых от групп Bush и Fury in the Slaughterhouse. После этого можно смело добавлять в список потенциальных композиций для следующего альбома такие варианты, как «Let England Shake» от Пи Джей Харви (или «The Last Living Rose» с этого же альбома) и «Empire» от Kasabian. Вполне популярные песни. Ради контекста можно представить список композиций для гипотетической Смерти в Третьем Риме: «Солнышко в руках» от Демо, «Народное техно», «Начинается свастика» Минаева, «Нажми на кнопку» группы “Технология”, «Жертвоприношение» АукцЫона, «Четвёртый сон Веры Павловны» от Среднерусской Возвышенности и «С чего ты решила, что я нацист» ленинградских панков “Юго-Запад”. Вот так, запрягая в одну телегу коня и трепетную лань, мы и доказали внутреннее сходство патриотической бардовской песни с танцевальным RnB. Занавес.лейбл Главное — Death in Rome буквально ломятся в открытую дверь. Уже на лейбле “Dutro” Тибет наглядно продемонстрировал свою любовь к аутсайдерской поп-музыке, которой его Бойд Райс заразил. Дело тут не только в незабвенном Тайни Тиме и юном Энтони Хегарти, ещё не превратившемся в надоедливую и вездесущую затычку в каждой бочке. Старая дружба Марка Алмонда с основателями индустриального подполья привела к появлению в нулевые просто прекрасного сингла “Gabriel & The Lunatic Lover” с музыкой Кэшмора на стихи графа Стенбока. Этот миниальбом на две песни наглядно демонстрирует возможность совмещения особо помпезных подвидов поп-музыки с классическим неофолком, это буквально неоглэм, но обе песни можно легко представить на классических альбомах Current 93. Потом эта тема была продолжена полноценным альбомом “Feasting With Panthers”. Альбом хороший, но лучшими песнями там так и остались «The Lunatic Lover» и «Gabriel». Ещё есть Южная Европа. В первую очередь Дэмиен из Ô Paradis, музыкант с опытом игры как постпанка, так и поп-музыки, прямо называющий испанский поп в числе основных источников вдохновения. Один из его совместных альбомов с Nový Svět, конкретно “Entre Siempre Y Jamás Suben Las Mareas, Duermen Las Ciudades”, в своё время потряс меня, показав совершенно непривычный подход к стилю. Из схожей эстетики вырос nihilist suicide pop всем известных итальянцев Spiritual Front. Можно по-разному относиться к творческой эволюции проекта Сальваторе, но это объективно ярчайший пример интеграции неофолка и тропов самой настоящей поп-музыки. Плюс их кавер-версия на «L.O.V.E. Machine» группы “W.A.S.P” наглядно показала, как можно качественно перенести в новую стилистику текст песни, выводя неподготовленного слушателя за пределы зоны музыкального комфорта. Кроме nihilist pop, есть ещё military pop и его символ в виде группы “Ljube Volonté”. Ну и как самый яркий пример рассматриваемой тенденции — Ричард Левиафан и трансформация Ostara в сладчайший поп-рок с лёгкими фолк-элементами. Именно этот стилистический шаг, как ни парадоксально, превратил “Napoleonic Blues” в один из лучших тематических альбомов 2017 года. У него правильная лёгкость, альбом звучит, словно Simon and Garfunkel эпохи войны с Халифатом. Если изменить масштаб картины и присмотреться к локальной сцене, то становится очевидно: российский неофолк вполне адекватен мировому, в нём происходят очень похожие процессы. Ещё в 2010-м Moon Far Away в качестве эксперимента записали неопоп-альбом “Minnesang”, посвящённый вечной женственности. Минимальбом синтипоп-версий на песни MFA от проекта Eлeven лишний раз подтвердил лёгкость, с которой эти песни стилизуются под восьмидесятые. Ещё была очень комичная история группы “Сруб”. Изначально это был сайд-проект синтипоп-группы “Brandy Kills”. С текстами на русском и лёгким налётом этники, вполне в духе тех песен с альбома “Сделано в белом”, которые Альянс исполнили без Инны Желанной. Плюс немного чертовщины в духе великого хита НИИ Косметики про стриптиз на кладбище. Если судить по демо “По грибы”, то в состоянии куколки Сруб был интересным проектом, адекватно продолжающим советские восьмидесятые. Но когда вылупилась бабочка, общественность спросила себя, не неофолк ли это? И положительный ответ погубил вполне перспективную группу. Просто несмотря на все вышеперечисленные эстетические аспекты, в неофолке по-прежнему остаётся то, что невозможно имитировать. Это стиль, выросший из очень узкой тусовки, и в нём до сих пор сохраняется нечто вроде системы распознавания “свой/чужой”. Это не связано с уровнем интеллекта исполнителя: певец может быть увешан рунами и туп как пробка, но инстинктивно понимать, о чём поёт. Проблема Сруба в том, что они в целом плохо улавливают контексты — даже в родном синтипопе. Эти люди ухитрились исполнить «Enjoy the Silence» громким криком на два голоса — фантастическое в своём роде зрелище. Но в синтипопе их более-менее вытягивает драйв, пусть даже формата “Король и Шут с синтезаторами”. Пытаясь соответствовать неофолку, группа включила очень скучную музыку на глубокомысленно-занудный набор слов. Неофолк — сам по себе скучная музыка, но правильно скучная. От Сруба мне лично тянуло пластиком. С другой стороны, они ухитрились подписать контракт с Infinite Fog и выступить на разогреве у Of the Wand and the Moon — неплохой результат для народного синта. Излив накопившийся яд, приступаю к похвале. Главный итог для сцены последних лет — появление русского аналога вышеупомянутых средиземноморских групп. Причём этим аналогом оказалось не племя младое незнакомое, а ещё раз мутировавшие классики сцены в лице Majdanek Waltz. За десятилетия наблюдения за ними я уже привык к тому, что группа умеет меняться и удивлять, но новый виток их карьеры застал меня слегка врасплох. То, что очевидные по интервью ироничность и открытость авторов начали оказывать прямое влияние на музыку, можно было понять уже из их совместных концертов с петербургской группой “Кроль” и в особенности из их беседы с вокалисткой Кроля Ольгой Рощиной, размещённой перед этими концертами на Катабазии. Кроль сами по себе интересный проект, сырой хтонический дрим поп, соединяющий в своих рядах музыкантов из разных углов питерского подполья. Там участвуют люди из “умвход”, “Чумахо Дрю”, “утровору”, “ухушуху” и “Интонема”. Их альбом “Кровавый лес” был одной из моих любимых записей 2017 года. Поп-кассета с привкусом болотной воды во рту. В любом случае проект подчёркнуто не неофолковый, разве что заметны элементы дроун-фолка как родственные признаки близости к Ухушуху. Сам факт совместных гастролей с этой группой уже был высказыванием. Вопросы полностью исчезли после выпуска на лейбле Утроворту миниальбома Majdanek Waltz, основанного на старой песне Глызина «Зимний сад». Сперва это выглядело глупой шуткой, той самой Смертью в Третьем Риме. Но когда я послушал сам альбом, то с изумлением понял, что вспомнил. Эта песня постоянно звучала по радио, когда я был ребёнком. И она мне нравилась. Более того, она и сейчас мне нравится, я просто не слышал её лет тридцать. Вместо шутки мне напомнили о том, что эстетические границы мы выстраиваем сами и отгораживаемся от того, на чём неправильный ярлык вроде «музыки Игоря Крутого». Миниальбом для меня лично стал катализатором определённой трансгрессии, показав, что от старого текста популярной песни может нести холодом, как от лучших текстов Поплавского. Видеоряд клипов — с блокадной зимой — только закрепил ощущение. Затем — альбом “Кладовая крысиного короля”. Там тоже есть элементы игры с поп-культурой, в виде текста Русского Размера, но не из подсознательно ожидаемой “Загорится и уснёт звезда”. Процитированная песня мне не знакома, но текст вполне в тему. Ещё там использован текст из репертуара ВИА “Поющие Гитары” и “Ночная Птица” Никольского. Альбом основан на рассказе Александра Грина, эсера-террориста и совершенно недооценённого писателя, который достоин считаться русским предшественником Балларда, а вместо этого воспринимается как сентиментальная литература для подростков преимущественно женского пола. Гипнотическая жуть “Крысолова” только усиливается от этой эстетической несправедливости, её не ожидают, так как недооценивают автора. Всё это реализовано как длинный аудиоколлаж с участием молодой певицы Patimat Khripa. Учитывая записанные на диктофон песни под гитару с юным женским голосом, появляется искушение пошутить про неофолк-Гречку, благо про любовь к Монеточке говорилось в интервью. На самом деле шутка не получилась бы: песни совсем другие. Действительно интересные — поставил в памяти закладку, что за этой певицей нужно следить. Прозвучавшие в рецензиях сравнения с Верой из Agnivolok тоже не в тему: там было скорее механическое перенесение в неофолк стилистики и манеры пения, характерных для подражаний Янке Дягилевой. Patimat Khripa в этом точно нельзя обвинить. Очень хорошие релизы, собирающие заслуженное возмущение со стороны ревнителей чистоты жанра. Не знаю, как скоро Majdanek Waltz исчерпают эту тему и снова перекинутся. В любом случае сейчас за ними очень интересно наблюдать. А значит, и сцена, которая продолжает удивлять, ещё не совсем мертва. ОРИГИНАЛ СТАТЬИ |

| << Previous Day |

2019/06/28 [Calendar] |

Next Day >> |