|

|

| Пишет Леонид Каганов ( @ 2024-11-21 18:51:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

взято отсюда: https://lleo.me/dnevnik/2024/11/21_1

— Скажите, пожалуйста, вы не тот Рыбников, который в шестьдесят восьмом году в Кустанае самовольно, не дожидаясь прибытия автоматов, разрядил какие-то штуки? Тогда еще что-то случилось с вашей ногой...

А.,Б. Стругацкие

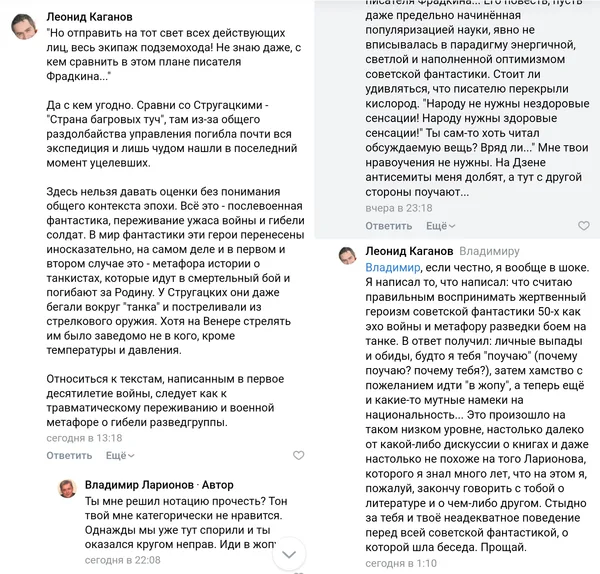

Сегодня каждый, кто решит погрузиться в мир послевоенной советской фантастики, снова для себя обнаруживает её удивительную особенность: герои произведений охотно и самоотверженно идут на верную смерть «ради науки» (но чаще — для выправления аварий) при всеобщем одобрении. И это делают не рядовые рабочие, а высшая интеллигенция, на подготовку и обучение которой страна затратила дикие средства: ученые, профессора, академики. Это касается не только фантастики тех лет. Даже знаменитый фильм Ромма «Девять дней одного года» о ядерных физиках (вышел в 1961, значит, сценарий написан в конце 1950-х) рассказывает, как один за другим гибнут академики в рискованных экспериментах с радиацией. Это — вайб эпохи, запечатленный для потомков в её самых талантливых работах. В сентябре я взял почитать в самолет файл с полным собранием Стругацких, и первым произведением закономерно оказалась «Страна багровых туч», о которой речь будет ниже. А пару дней назад коллега по фантастическому цеху Владимир Ларионов разразился большой статьей о забытом ныне советском фантасте Борисе Фрадкине и его повести 1959 года «Пленники пылающей бездны» — экспедиция к ядру Земли, где автор традиционно убил героев подземного танка ради науки. Разговор с Ларионовым у нас не сложился: в ответ на мысли о советской фантастике он почему-то перешел на личные оскорбления, принялся хамить, намекать на национальность (!), а в итоге и вовсе стер мои комментарии:

Но сама тема самоубийств ученых в фантастике 1950-х мне кажется настолько любопытной и важной, что ей следует посвятить отдельный разговор. Действительно, почему квалифицированные кадры, на подготовку которых страна затратила колоссальные силы и вправе ожидать долгой и плодотворной отдачи, столь спокойно идут на убой при полном одобрении начальства и общества? Почему и ради чего условный Рыбников считает нужным идти сам «разряжать какие-то штуки, не дожидаясь автоматов», а авторы и общество аплодируют его поступку?

Наиболее простое объяснение, которое может прийти в голову людям с бюджетным уровнем IQ, — что авторы были «плохие» и писали неправильное. Однако тема самоубийственной жертвенности занимала центральные места в самых разных произведениях у самых разных авторов, в том числе — высшего уровня, как Стругацкие. Так что такое объяснение не работает.

Второе, более разумное объяснение связано с особенностями сталинской эпохи. Действительно, советская идея врожденно-расового превосходства крестьян и рабочих над фабрикантами и учеными, помноженная на бесконечные чистки и поиски шпионов, помноженная на сталинскую формулировку «незаменимых людей нет» приводила к тому, что жизнь обученного специалиста не ценилась совершенно. Напротив: ученые и высшие руководители справедливо считались «сомневающимся» классом, а значит, потенциальными врагами советской власти. Достаточно вспомнить историю гениального архитектора Владимира Шухова, математика и изобретателя гиперболоидных конструкций. Которые он разработал еще в 1890-е, но после Революции остался в СССР. В 1920-х годах он строил знаменитую радиобашню на Шаболовке, при строительстве случилась большая авария и даже погиб рабочий. И хотя комиссия выяснила, что причиной стал некачественный металл, Шухов был обвинен в саботаже и приговорен к расстрелу. А поскольку достраивать радиобашню в этом случае было бы некому, расстрел «отложили до завершения строительства». Так, в ожидании неизбежной назначенной казни, архитектор жил и заканчивал работу. И только когда башня оказалась успешно достроена, казнь ему решили отменить. Этот небольшой исторический эпизод прекрасно иллюстрирует, насколько при советской власти ценилась жизнь профессора с мировым именем по сравнению с погибшим рабочим.

Интересную пищу для размышлений в этом смысле дает нам «Страна багровых туч». Здесь и далее надо напомнить, что я максимально высоко ценю талант Стругацких. И хоть согласен с мнением, что эта ранняя повесть была первой пробой пера, но это проба растущего гениального пера. И отдельная её ценность — именно в том, что здесь Стругацкие еще не выбрали свой собственный стиль, а говорили с читателем типичными голосами своей эпохи, максимально достоверно отражая общие настроения. Не в этом ли историческая роль писателя? Итак, в первой же части «Страны багровых туч» герои успешно сажают фотонный межпланетный корабль «Хиус» и... директора маяка:

— Можете идти… А вы, Зайченко, — теперь он говорил небрежно и как будто нехотя, — отправляйтесь под арест. И, если произойдет несчастье, пойдете под суд, так.

— Да позвольте мне хоть сейчас на станцию, хоть на часок! — умоляюще проговорил Зайченко. — Ну, я виноват… ну, суд… Но сейчас-то никто лучше меня не справится!

Краюхин подумал.

— Так. Хорошо… Поезжайте на станцию. Под арест пойдете после прибытия корабля.

— Есть!

Расправа над пламенным патриотом Зайченко с классической «шуховской отсрочкой» объясняется далее в тексте банальными транспортными и техническими проблемами, к которым несчастный Зайченко, насколько можно понять, вообще был не причастен:

— Когда межпланетный корабль подлетает к Земле, для точного наведения корабля применяется радиомаяк. Зайченко — его начальник.

— Что же произошло?

— Вчера вечером во время пробного запуска там сгорел какой-то важный агрегат — не то трансформатор, не то еще что-то в этом роде. Выяснилось, что резервное оборудование не получено станцией, затерялось где-то на складах. Крупный скандал! В самый ответственный момент станция не работает. Остается надеяться только на искусство Ляхова.

И это еще один важный штрих. Осознанно ли, неосознанно, являясь ещё на тот момент пламенными комсомольцами или уже вынашивая сомнения в превосходстве советской системы над всеми прочими, Стругацкие работают для нас зеркалом, пунктуально фиксируя приметы эпохи и обнажая по сути главную российскую скрепу: феноменальную, феерическую бесхозяйственность. Эта бесхозяйственность одинакова по отношению и к ценному оборудованию, и к ценным кадрам. Вот презентуют новому механику новый танк. Танк в единичном экземпляре разработать можем, провести электричество в демонстрационный гараж — не очень:

В здании было темно. Краюхин споткнулся обо что-то, выругался сквозь зубы. Механик виновато кашлянул.

— Не успели провести свет, товарищ Краюхин. Но завтра все будет сделано.

— Завтра? А сейчас что, человек в потемках ковыряться будет, так?

Постепенно глаза Быкова привыкли к полутьме, и он разглядел впереди широкую, мутно отсвечивающую серую массу. Стали видны ребристые гусеницы, открытый люк, круглые слепые глаза прожекторов.

— Что это? — спросил он.

— Это «Мальчик», — отозвался Краюхин. — Наш танк-транспортер. Принимайтесь за дело сейчас же… А вы… — Он повернулся к механику. — Чтоб через полчаса здесь был свет!

— Есть! — бодро ответил тот и кинулся прочь.

Когда через двадцать минут под потолком вспыхнула яркая лампа, Быков ахнул от восхищения. Перед ним была самая совершенная машина из всех когда-либо передвигавшихся на гусеницах.

Стругацкие останутся верны точному отображению эпохи и в своих поздних работах: там ученые будут самоубийственно прыгать в «Чёрную Дыру ЕН 200056», оставляя лишь замороженные клетки для появления Льва Абалкина, повсюду будет дефицит то стульев, то музейного времени, то «нуль транспортировка третий день не работает», почти все начальники будут хамить подчиненным, а над всем этим продолжат царствовать, контролировать и регулировать тайные спецслужбы («Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем...»). Я, честно говоря, писал про это много лет назад: https://lleo.me/dnevnik/2007/09/12

Но вернемся к теме. Самоубийственный и всеми одобряемый расход ценных людских кадров нельзя объяснить только вайбом эпохи. Я совершенно уверен, что самое правильное объяснение — эхо войны. Той войны, где люди гибли не за награды и деньги, а за будущее своего народа. И война — это как раз тот случай, когда ценность жизни известного ученого или музыканта в штурмовом окопе ничем не выше, чем у сражающегося рядом крестьянина и токаря.

По сути вся советская фантастика первых двух-трех послевоенных пятилеток — это осмысление военной травмы. Осмысление необходимости военного режима, в котором жила в военные годы страна. Ну и конечно же проработка, как сказали бы сегодняшние психологи, травматического опыта мучительной гибели друзей и близких.

Большинство сюжетов фантастики тех лет — что экспедиция к ядру земли у Фрадкина, что покорение Венеры у Стругацких — это метафора разведки боем. Здесь герои по приказу начальства садятся в символический танк. Обычно так его и называют — танк, и не важно, едет он к центру земли или на другую планету. Они едут в разведку на неизведанную враждебную территорию, полную таинственных врагов и смертельной опасности. Это — военизированная группа под чисто военным командованием. И даже вооруженная стрелковым оружием. И хотя стрелять в космосе и на Венере заведомо не в кого, разведчики бегают вокруг своего танка и бесконечно стреляют:

Быков вдруг вскочил, схватился за автомат. Ему показалось, что из-за ближайшей колонны бесшумно выдвинулся огромный темный человек ростом с дом и замер, приглядываясь. Нет, это просто каменная глыба.

Мысль работала быстро, четко. Либо Богдан подвергся нападению («Вряд ли — скалы мертвы…»), либо поскользнулся, расшибся, лежит без сознания («Тогда найдем, непременно найдем…»), либо заблудился («Но почему тогда не стреляет, не зовет?»). Хлестко ударила автоматная очередь. Богдан!.. Нет, это Юрковский. Правильно, молодец, включил сигнальный магазин, забрался на валун, оглушительно бьет из автомата в низкое небо. Перестал, прислушивается… Нет ответа, нет…

Глухое эхо отвечало на выстрелы, мерно рокотала далекая Голконда. Богдан не отвечал. Они находили стреляные гильзы — там, где побывали уже сами. Несколько раз им казалось, что откуда-то издалека доносятся выстрелы,— они опрометью бросались туда, стреляя на ходу, и всегда оказывалось, что они ошибались.

Разумеется, жизнь человека в условиях войны теряет ценность, которой мы привыкли ее наделять в спокойное мирное время. А нервы на войне натянуты до предела. От того и сами герои ссорятся, дерутся, и даже перестрелять готовы друг друга в буквальном смысле:

В последнее время обстановка в транспортере стала невыносимой. Геологи ссорились непрерывно. Ермаков упорно молчал, Юрковский натянуто официально разговаривал с командиром и совершенно не замечал Быкова.

Быков, не сводя с него глаз, шагнул к нему. Но не успел: стремительным кошачьим движением, выпрямившись, как стальная пружина, геолог рванулся к люку. В руках его вдруг оказался автомат.

— Так? Да? Так? — выкрикнул он.— Пусть! К черту! Я остаюсь один!

Быков схватил его за плечо. Юрковский ударил его прикладом в лицо, брызнули темные капли на силикетовую ткань костюма. Быков, навалившись, рвал у него из рук оружие, ломая пальцы. Оба рухнули на пол. Юрковский сопротивлялся бешено. Быков вырвал наконец автомат, отбросил в сторону.

И всё это в повести происходит на фоне всех хорошо знакомых нам извечных отечественных скреп: некачественного обеспечения штурмовиков Венеры, постоянно ломающегося оборудования, некомпетентных приказов, попыток во что бы то ни стало отрапортовать о достижении успехов, отправкой в безнадежный штурм самых ценных специалистов и восхитительным пренебрежением техникой безопасности. Лишь чистая случайность позволяет героям «Страны багровых туч» выйти из разведки к своим, растеряв все оборудование, оружие, бронемашину и потеряв двухсотыми и трехсотыми почти всю группу:

Михаил Антонович огляделся по сторонам, поправил на шее автомат и шагнул вперед, к зарослям. Друзья погибли — это ясно, но он не уйдет отсюда, не уведет «Хиус» до тех пор, пока не найдет их тел… Войдя в обгоревшую рощу, он почти сразу наткнулся на трех человек. Один, огромный, полз, извиваясь, как червяк, цепляясь за неровности почвы, и тащил на себе второго, обмотанного грязными тряпками, неподвижного, беспомощного и обмякшего. Третий полз вслед за ними. Они ползли прямо на застывшего штурмана.

Михаил Антонович наконец закричал и бросился к ним. Тогда передний с удивительной быстротой поднялся на колени, в руках его взметнулся автомат.

— Кто? — прохрипел он, слепо водя дулом по воздуху.

— Алексей! — закричал Михаил Антонович и упал рядом на колени, прижался, заплакал тяжелыми, злыми и радостными слезами…

Я еще раз подчеркну: это не плохие произведения, не ошибки авторов, не жестокость к героям! Это — лучшее и достовернейшее описание эпохи, которое нам досталось сегодня как ценный архив. Это метафорическое переживание тяжелых военных лет и рассказов вернувшихся с войны. И когда вам вдруг в следующий раз попадет в руки древняя советская фантастика 50-х годов, не спешите ругать авторов и персонажей. Внимательно прочтите, оцените и представьте себе то первое послевоенное десятилетие, когда эта фантастика создавалась — на фоне свежих могил погибших героев и разрушенных войной городов.