|

|

| Пишет shiropaev ( @ 2012-01-20 19:19:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

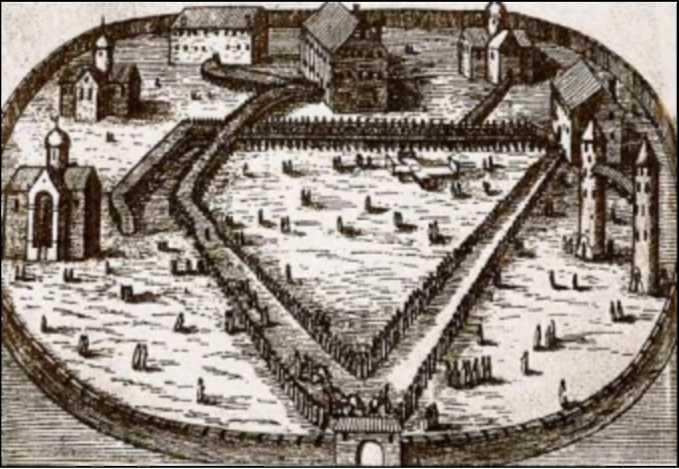

Александровская слобода времен Ивана Грозного.

Фигура

Ивана Грозного настолько определяющая для российской истории, для судеб

русского народа, что к ней волей-неволей обращаешься постоянно, по

поводу и без. Сейчас мне хотелось бы вкратце поговорить вот о чем.

В статье «Россия: от Ивана Грозного до майора Евсюкова» я уже пытался разобраться в природе системы, насажденной царем Иваном и, конечно, в феномене опричнины. Я писал, что опричнина, возникновение которой иные историки почему-то растолковать не могут, имеет вполне рациональное объяснение. Она стала инструментом искоренения остатков домонгольской вечевой старины, столь ненавистной московским правителям, чей тип власти сформировался под влиянием вассальных отношений с Ордой. При помощи опричнины Иван Грозный окончательно закреплял тип социальных отношений, сложившийся в «низовских» землях в эпоху татарщины. То есть он, говоря словами В. Новодворской, делал «ордынскую традицию традицией внутренней», «национальной особенностью». Все так, но я хотел бы затронуть еще один важный аспект.

Этот процесс должен был получить со стороны царя приемлемое идеологическое обоснование. Ну не мог же Грозный объяснить самому себе и «народу православному», что всего лишь окончательно утверждает в Москве ханскую ставку! И тогда Грозный вложил в свой азиатский деспотизм смыслы православной эсхатологии и мессианства. Московия по его замыслу должна была стать истинно-христианской твердыней, окруженной миром апостасии – «царство-монастырь во главе с царем-игуменом», прообраз «стана святых и города возлюбленных», упоминаемого в Откровении Иоанна. Моделью этого «царства-монастыря» стала опричная Александровская слобода. Неслучайно опричники имели имидж воинов-монахов, а Грозный прямо называл себя игуменом. Напомним, что 15-16 вв. были временем особо напряженных апокалиптических ожиданий. Грозный же был весьма религиозен и подобные настроения не могли не затронуть его.

Исследователи утверждают, что опричные казни с их особо изуверским характером в понимании Грозного являлись прообразом Страшного суда, как бы его «иконой» - тем более что себя царь в соответствии с восточно-христианской традицией рассматривал как «икону» самого Христа. «Противляяйся власти Богу противится» - писал он в одном из посланий Курбскому.

Анализируя характер и технологию опричных казней, историки А. Каравашкин и А. Юрганов утверждают: «При внимательном чтении источников не найти в этих казнях хаоса и алогичности, равнодушия к символической форме уничтожения человека. Удивляет повторяемость (даже некая типологичность) жестоких форм того, что мы называем опричным террором. Эта типологичность до некоторой степени определяется эсхатологической семантикой» («Опричнина и Страшный суд»).

Названные авторы констатируют: «Опричнина в восприятии Ивана Грозного была синкретическим явлением, причем не столько политическим, сколько религиозным. Люди XVI в. не различали эти две сферы: "политика" для них - осуществление христианских задач и целей. Неслучайно слова "политика", "политический" появляются в русском языке только в конце XVII в. Христиане воспринимают апокалиптические образы в символическом смысле. "Буквальная картина - плоскостна, не имеет мифического рельефа, не овеяна пророческим трепетом, не уходит своими корнями в непознаваемую бездну и мглу судеб Божиих". А потому звезды будут падать на землю, и саранча будет величиною с коня, и т. д. и т. п.: этот символический смысл не был для людей Средневековья голым знанием. Опричнина - своеобразная мистерия веры, образ будущего на земной тверди. Опричные казни превращались в своеобразное русское чистилище перед Страшным судом».

Таким образом, мы затрагиваем весьма существенный аспект деятельности Грозного – утопический, имеющий для нас огромные, можно сказать, роковые исторические последствия. По существу Грозный стремился превратить Московию в огромную апокалиптическую секту тоталитарного толка (это, кстати, неплохо показал Лунгин в своем фильме). Опричнина и само государство в руках царя Ивана были не просто инструментом «перебора людишек», а инструментом перековки «людишек» в духе религиозного утопизма. Грозный боролся не только, а может и не столько с «крамолой», сколько с «падшей человеческой природой», готовя подданных к настоящему Страшному суду, «спасая» их души. И хотя опричнина была свернута, ее утопическая матрица осталась, до поры затаившись в подполье российского сознания и российской исторической государственности. Таким образом, само начало государства российского отмечено родимыми пятнами утопизма, четко проступившими в период системного кризиса, на переломе – в октябре1917-го.

Собственно

большевизм, по сути, также был явлением «не столько политическим,

сколько религиозным». В огромной степени он продукт российского

религиозного сознания с его тягой к максимализму и презрением к здравому

смыслу, к буржуазности. В этом плане характерна «мессианская,

мифотворческая религиозная сторона» большевизма, на что указывает

Бердяев. Марксистская риторика не раскрывает природу большевизма, а

напротив, декорирует ее - не это ли уловил и Блок, давший в руки Христу

красный флаг? Не случайно, что такие люди как Есенин, Клюев, воспитанные

в православии, поначалу радостно приветствовали приход «нового мира»,

причем оперируя церковной системой образов. Да, большевизм внешне

отторгал православие, но православное сознание нередко живо откликалось

на большевизм. «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в

декретах», - писал старовер Клюев, чутко уловив пришествие нового

«игумена», который «упасет» свою паству «жезлом железным».

Бросается

в глаза, что даже территориально Совдепия эпохи гражданской войны

напоминает Московию времен Ивана Грозного. Характерен сам перенос

столицы из Питера в Москву и облачение красной армии в

буденовки-богатырки, стилизованные под былинные шлемы, и в шинели со

стрелецкими застежками-разговорами (эта форма, говорят, была заготовлена

еще при царе, но знаменательно, что большевики ею охотно

воспользовались; по другим данным буденовка - это советский эксклюзив,

внедренный при участии Троцкого, что, кстати, еще более интересно).

Однако дело не ограничивается чисто внешним сходством: большевизм

пронизан московским, московитским духом, в том числе духом мессианской

исключительности. «Советская республика в кольце фронтов», единственная в

мире твердыня социальной праведности, окруженная посланцами гнилого

буржуазного мира, над которым вот-вот разразится Страшный суд мировой

революции – так утопическая матрица опричнины легла в основу

большевистского царства красного апокалипсиса. Вот как А.Н.

Толстой описывает начало красного террора в своей знаменитой трилогии:

"Тридцать первого на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы

до ног в черную кожу, — они двигались колонной посреди улицы, неся на

двух древках знамя, на котором было написано одно слово: «террор»"…

Неспроста

матросы восставшего Кронштадта (1921) называли чекистов опричниками и

малютами скуратовыми. Черные кожанки ЧК – это новое издание черных

опричных кафтанов. Типологически чекист – это опричник, вернувшийся в

российскую жизнь второго десятилетия 20-го века. И опять же: ЧК не

столько инструмент «перебора людишек», сколько орудие их «перековки»,

изменения менталитета и психики, орудие создания «нового человека»,

очищенного от «грехов» индивидуализма и «собственнических инстинктов».

Российский большевизм – это опять-таки «мистерия веры, образ будущего на

земной тверди».

Опричник Троцкий поражает змия контрреволюции. Советский агитплакат 1918 г.

"Интернационал"

ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота

кремлевским веянием влагают новый смысл в "Интернационал"? -

задавался вопросом Николай Устрялов. Связь большевиков с Иваном Грозным

глубинна. Можно сказать, что они посланцы Грозного, призванные

искоренить «скверну» западничества и буржуазного «бытоулучшательства»,

скопившуюся в петербургский период российской истории. Большевики – это

не революция, это глубочайшая российская реакция. Как писал когда-то

Борис Пильняк, победившая ленинщина снова «противопоставила

Россию Европе. И еще. Сейчас же, после первых дней революции, Россия

бытом, нравом, городами – пошла в семнадцатый век…». Нет, дальше – в

шестнадцатый! Парадокс заключается в том, что, борясь с российским

государством, большевики отстаивали его первозданную чистоту; победив,

большевики отшелушили с него все наносное, либерально-европейское, более

того – они добрались до его утопического человеконенавистнического

ядра, заложенного Грозным. Именно из этого ядра позднее развился

сталинизм – абсолютно российское явление. Надо сказать, что обычно

историософия увязывает Ивана Грозного со Сталиным, и это верно, однако в

не меньшей степени Грозный увязывается с ранней, ленинской советской

республикой, представлявшей собой, по сути, гигантскую тоталитарную

секту. Ее дух, ее утопический морок гениально передал Андрей Платонов в

своем «Чевенгуре», заодно показав, что он порожден самой российской

почвой, российской историей, российской религиозной психологией и типом

сознания, сформированного православием. Если во времена Грозного люди

верили, что звезды упадут на землю, а саранча станет размером с коня, то

герои «Чевенгура» веруют, что за всех «работать будет солнце», и

исповедуют это. И главное, в романе царит атмосфера 16-го века,

атмосфера средневековья, в которой бессильны разум и естество.

Мы

обречены вновь и вновь обращаться к роковой фигуре Грозного,

подарившего русскому народу знаковый гибрид степного деспотизма и

христианского средневекового мракобесия, которое в Европе все же

сдерживалось античным наследием, правом, а позднее - возрожденческим

гуманизмом. У нас этих сдержек не было. И в заключение можно лишь

оспорить расхожее мнение о Петре «Великом» как о первом большевике.

Первым-то был, несомненно, Иван Грозный. Бердяев сравнивает Петра и

Ленина, однако гораздо интереснее сравнивать Ленина с Грозным.

Р.S.

В свете нашей темы стоит вновь взглянуть на геноцид Новгорода,

устроенный Грозным. Не был ли он, наряду с прочим, ритуальной расправой

утописта-фанатика над ненавистной ему буржуазной нормальностью, над

совершенно иным чувством жизни?

(2010-2012 гг.)