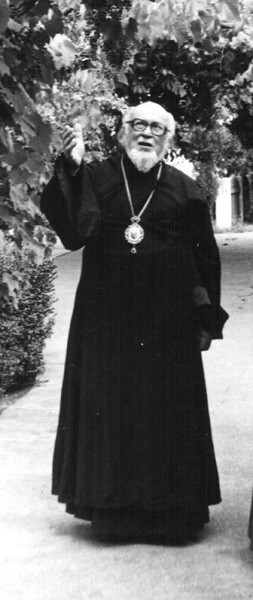

"Несмотря на то, что много времени владыка отдавал преподаванию и научной деятельности, он заботился и о епархии. Многим запомнилось, как он совершал богослужение. Он благословлял чтение Евангелия, Апостола и паремий на русском языке по Синодальному переводу. Стремился, чтобы каждое слово церковной службы дошла до ума и сердца всякого человека, стоящего в храме.

Владыка Михаил был пламенным проповедником Евангелия. Во всех своих проповедях он неизменно говорил о главном: о Христе и о спасении. Он хорошо чувствовал аудиторию, умел говорить просто и доходчиво, но ярко и образно, его слово было подлинным благовестием, провозглашением радости о спасении. Он не любил общих слов, говорил всегда из своего опыта, о том, что реально было для него значимым."

**

"Через девять лет владыка Михаил вновь возвращается в Вологду, теперь правящим архиереем. 2 сентября 1977 г. он был возведен в сан архиепископа, а 27 декабря1979 г. назначен в Вологодскую и Великоустюжскую епархия. Тогда это была самая бедная епархия в РПЦ: она насчитывала всего 17 приходов.

Некогда эти края были частью Северной Фиваиды, где подвизались многие подвижники. До революции в Вологодской губернии было около 900 храмов и 22 монастыря. В 30-е гг. большинство северных регионов страны, в том числе и Вологодчина, были превращены в лагерные зоны, где для храмов и монастырей места не было. К 1 января1943 г. на всей территории области остались лишь две действующие церкви.

Все монастыри были закрыты, в лучшем случае превращены в музеи (Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь Троице-Гледенский и др.), а в худшем — тюрьмы (Кирилло-Новоезерский и др.) Антицерковная деятельность в этих местах принимала чудовищный размах. С 1943 по 1948 гг. в связи с изменением государственной политики удалось открыть пару десятков храмов, гораздо меньше, чем в соседних областях. Причем некоторые храмы были потом вновь закрыты, «снятые с регистрации», как это называлось на чиновничьем языке того времени.

Тем не менее, владыка Михаил очень любил Вологду, здесь, в кафедральном соборе Рождества Богородицы он стал священником и впервые самостоятельно совершил литургию. Здесь он потерял близкого человека, свою супругу. Архиепископ Михаил занимал Вологодскую кафедру почти 14 лет, вплоть до ухода на покой. При нем не был закрыт ни один храм. До сих пор его вспоминают здесь с большой сердечной теплотой.

После советской власти

Последние годы управления Вологодской епархией пришлись уже на время перестройки и распада Советского Союза. Церковь обрела свободу и у нее появились новые, немыслимые прежде возможности. Был упразднен институт уполномоченных Совета по делам религий, ушла в прошлое зависимость от безбожной власти, которая всячески стремилась вмешиваться в церковную жизнь. Никто больше не пытался диктовать архиепископу, кого можно, а кого нельзя рукополагать в священный сан.

Количество приходов за несколько лет увеличилось с 17 до 40, восстанавливались заброшенные храмы и строились новые. При храмах устраивались воскресные школы. Возобновилась монашеская жизнь в Спасо-Прилуцком монастыре. Открылось епархиальное духовное училище. Появилась возможность издавать церковную газету, печататься в светских изданиях, вести регулярную передачу по областному телевидению, распространять духовную литературу. Владыка все это воспринимал с большим воодушевлением. Он читал лекции в педагогическом институте, возглавлял грандиозные крестные ходы через весь город, посещал новые и старые приходы.

Одно из последних своих богослужений, пасхальную вечерню в 1993 г., он совершил в Софийском соборе. За все 14 лет жизни в Вологде он не переступил порог этого древнейшего храма, превращенного в музей. Он считал неприличным для достоинства Церкви посетить этот храм в качестве туриста. «Для них это музей, ну, а для меня – мой кафедральный собор; я войду туда только вместе с верующими, чтобы торжественно совершить службу», – говорил он еще в советские годы, когда такая возможность представлялась, мягко говоря, маловероятной. В конце концов, его мечта осуществилась, пасхальная служба в Софийском соборе, которую возглавил владыка, стала символом возрождения Церкви."

Полностью здесь: http://www.pravmir.ru/aphiepiskop-mihai