|

|

| Пишет wg ( @ 2008-01-20 15:18:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сеймур Беккер. "Миф о русском дворянстве" (3)

Дворянское землевладение, доходы дворянства от продажи земли, почему в России в последней трети XIX в., несмотря на снижение мировых цен на зерновые, росла цена на землю, использование дворянами своих капиталов.

"...Результатом мирового аграрного кризиса стало резкое снижение внутренних и экспортных цен на зерновые культуры, которыми в первой половине 1870-х гг. засевались 95,5% обрабатываемых плошадей в Европейской России. С середины 1880-х гг. ведущими производителями зерна становятся степные земли Причерноморья и Нижней Волги, отодвигая на второй план центр Черноземья. Преимущество этим районам, не столь давно колонизированным и с редким крестьянским населением, обеспечило выгодное сочетание плодородных почв и современных методов обработки земли с использованием наемного труда. В прибалтийских и западных губерниях капиталистический подход к ведению хозяйства сопровождался более медленным темпом сокращения дворянского землевладения, чем в любом другом регионе Европейской России. Однако в южных степных районах, где капиталистические методы хозяйствования использовались еще более радикально, клин дворянских земель таял быстрее, чем в среднем по 50 губерниям. А в Центрально-Черноземной области, где господствовали традиционные методы использования земли (крестьяне хозяйствовали по старинке, а дворяне довольствовались тем, что приносила сдача земли в аренду), процесс обезземеливания дворянства шел существенно медленнее, чем в среднем по стране. Мы должны отметить, что образ прагматичных фермеров и совершенствующих свое хозяйство землевладельцев, вытесняющих держащихся за традицию паразитические элементы дворянства, не соответствует реальности.

В большинстве регионов Европейской России дворяне, сохранившие, а иногда и увеличившие свои поместья, успешно поддерживали традиционные формы паразитизма на экономике крестьянского двора. Если не учитывать отдельные местные отклонения, сельское хозяйство не давало возможностей для прибыльного вложения капитала. Емкость отечественного рынка сельскохозяйственной продукции увеличивалась медленно, цены же на хлеб продолжали падать до конца 1890-х гг. Более того, в результате реформ крестьяне страдали от сильной нехватки пахотной земли и от практически полного отсутствия пастбищ и леса; структура общинной круговой поруки ограничивала их мобильность, численность же крестьянства при этом быстро увеличивалась (на 58% за 1860—1897 гг.). В результате: (1) сохранялось избыточное предложение дешевого крестьянского труда, что тормозило внедрение капиталоемких и трудосберегающих методов хозяйствования, которые могли бы увеличить если не прибыльность хозяйств, то уж наверное производительность труда, и (2) развился сильный и быстро растущий спрос со стороны крестьянства на аренду и покупку земли у их соседей-дворян. Большинству помещиков было выгоднее сдавать землю в аренду, чем вести собственное хозяйство, так что к концу столетия почти три четверти всех дворянских земель и еще большая доля пахотной и пастбищной земли сдавались в аренду крестьянам. В поместьях ста пятидесяти пяти крупнейших землевладельцев России собственное хозяйство — с использованием своих орудий труда, скота и наемного труда — занимало менее четверти пахотной земли. На рубеже столетий наемные сельскохозяйственные рабочие, постоянные и временные, составляли только 10% от числа занятых в сельском хозяйстве. В 1901 г. правительственная комиссия сформулировала принцип, издавна определявший ведение помещичьего хозяйства, — «вложение денег в сельское хозяйство не приносит прибыли».

Условия аренды земли крестьянами были достаточно разнообразными — за деньги, за долю в урожае (издольщина), за обработку помещичьей земли с использованием собственных орудий и тяглого скота (отработка). Аренда за деньги постепенно делалась все более распространенной, и к 1901 г. в 50 губерниях Европейской России землевладельцам за аренду более 83% всей сдаваемой крестьянам пахотной земли платили наличными деньгами.

Некоторые дворяне сумели выгодно использовать экономический подъем России, найдя не сельскохозяйственное применение своей земле. В 1860—1870-х гг. на территории нескольких поместий, расположенных в бассейне реки Донец, открылись угольные шахты. Намного более многочисленная группа землевладельцев сумела разбогатеть на том, что владела землей, потребовавшейся для роста и развития городов, прежде всего двух столиц. Князья Белосельские-Белозерские построили на Крестовском острове в Петербурге более 60 доходных домов. Граф Александр Дмитриевич Шереметьев унаследовал на северной окраине Москвы, в Останкино и в Марьиной Роще, два участка земли общей площадью более 88 десятин. Он разделил эту землю на 584 участка и сдал их в аренду застройщикам, обеспечив себе в 1899 г. ежегодную ренту в размере 38 тыс. рублей. Его старший брат Сергей сдал в аренду под магазины и учреждения свой громадный особняк в Москве на углу улицы Никольской и Большого Черкасского переулка, недалеко от Красной площади, и получил от этой операции больше, чем от любого из своих многочисленных поместий: чистая прибыль составляла 127 тыс. рублей в 1900 г. и 250 тыс. рублей в 1910 г. Кроме того, Сергей Дмитриевич получил в 1909 г. более 27 тыс. рублей от сдачи в аренду 363 участков под застройку в своем подмосковном поместье Кусково на восточной окраине Москвы. Князь Феликс Юсупов и его родители сдавали в аренду пять крупных участков недвижимой собственности в Санкт-Петербурге и еще несколько в Москве, и их среднегодовая прибыль в 1910—1914 гг. составляла более 122 тыс. рублей, т.е. примерно треть их совокупного годового чистого дохода. Хотя такого рода везение доступно было только немногим, но от крутого роста цен на сельскохозяйственные земли выигрывали все землевладельцы.

Стоимость земли

В период 1854—1858 гг. средняя цена десятины сельской земли (по данным о продажах в сорока четырех губерниях Европейской России, за исключением трех прибалтийских, Архангельской, Астраханской и Пермской губерний) составляла 13 рублей. За первое десятилетие после освобождения крестьян цена резко поднялась и дошла в 1868—1872 гг. до 20 рублей за десятину. Не меняясь в первой половине 1870-х гг., она затем стала постепенно повышаться, и в 1893—1897 гг. стоимость десятины поднялась до 47 рублей. Дальнейшее повышение цен довело за следующее десятилетие цену десятины земли до более 93 рублей в 1903— 1905 гг. — рост на 615% за полстолетия, или на 12—13% в год. Рост цен был столь значительным, что, несмотря на сокращение площади дворянских земель, их суммарная стоимость непрерывно росла. В тех же самых сорока четырех губерниях стоимость находившихся в собственности потомственного дворянства всех сельскохозяйственных угодий выросла с конца 1862 по конец 1905 г. на 282%, т.е. с 1,278 млрд до 4,879 млрд рублей. Поскольку в период с 1867 по 1905 г. среднегодовая инфляция была ниже 1%, повышение стоимости земли было вполне реальным. В период с 1905 по 1912 г. рост средней цены десятины сельскохозяйственной земли продолжался с прежней скоростью, и к 1912 г. она достигла 163 рублей. Дворяне, сохранившие свои имения, обнаружили, что, несмотря на сокращение площадей с 1905 г. на 18%, их совокупная рыночная стоимость выросла до 6939 млрд рублей. С 1862 по 1912 г. площадь дворянской земли уменьшилась более чем вдвое, но при этом ее суммарная цена выросла на 443 %.

Значительный рост цен на землю никак не был связан с повышением прибыльности российского сельского хозяйства — производительность труда оставалась низкой, а в последней трети XIX в. цены на зерно падали. Причиной роста цен на землю был, скорее всего, значительный и непрерывно растущий спрос со стороны крестьян, желавших увеличить свои земельные владения. В первые два десятилетия после освобождения крестьяне предпочитали не покупать землю, а арендовать ее, в силу чего арендная плата росла быстрее продажной цены. Во многих местностях арендная плата выросла настолько, что из дохода от возделывания арендуемых участков нанимателям не удавалось покрыть даже стоимости собственного труда37. К 1887/88 г. краткосрочная, обычно годовая аренда (типичная форма найма земли в то время) обеспечивала помещикам годовой доход (относительно рыночной стоимости земли) в 13,7 % в 23 губерниях Черноземья и 25,2% в 20 губерниях Нечерноземья. За следующие два десятилетия в большинстве губерний Черноземья арендная плата выросла незначительно, а во многих губерниях Нечерноземья даже снизилась. Но под действием растущего спроса со стороны крестьян, поддерживаемого с 1883 г. операциями Крестьянского поземельного банка, рост цен на землю продолжал увеличиваться. Крестьяне, как правило (в отличие от дворян и купцов), покупали землю мелкими участками, что увеличивало стоимость десятины. Благодаря преимущественно росту цен прибыльность аренды составила в 1901 г. 7—8% ежегодно относительно рыночной стоимости земли.

Существует обратная корреляция между уровнем цен на землю в разных губерниях и склонностью или желанием дворян ее продавать — при низких ценах скорость сокращения дворянских земель была значительной, а при высоких — сравнительно небольшой. По 16 губерниям с низкими ценами на землю по крайней мере в двух из трех выбранных периодов в одиннадцати было отмечено очень значительное сокращение площади дворянских земель (53—70%) между 1862 и 1905 гг.: в Олонецкой, Вологодской, Вятской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Самарской и Оренбургской. За исключением Самарской и Оренбургской, все остальные губернии расположены в центральной и северной частях Нечерноземья, знаменитых неблагоприятными для сельского хозяйства природными условиями, где с середины 1880-х гг. установилась невысокая и продолжавшая падать арендная плата за землю. Здесь — в силу малой прибыльности земледелия и наличия открытых экономическим подъемом России возможностей — скорость сокращения дворянских земель была самой высокой. Из 14 губерний, в которых цена земли (по крайней мере, в двух из трех выбранных периодов) была высокой, в трех уменьшение площади дворянских земель было очень незначительным — от 4 до 23% (в Ковенской, Киевской и Подольской губерниях), а в восьми весьма умеренным — от 26 до 38% (в Бессарабской, Полтавской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерниях). Все эти губернии расположены на западе страны, в левобережной Украине, в центре Черноземья или в Среднем Поволжье, т.е. в тех регионах, где либо занятие сельским хозяйством было относительно выгодным, либо величина арендной платы за землю была достаточно высокой и продолжала расти. Здесь земля являлась выгодным капиталовложением и сокращение дворянского землевладения было менее значительным.

Во всех регионах рост цен на землю стимулировал стремление избавляться от земли, и этот стимул действовал даже в 1860—1870-х гг., когда доходность аренды по отношению к стоимости земли была чрезвычайно высока. Не исключено, что для дворян, продававших свою землю в первые два десятилетия после освобождения крестьянства, более весомым оказался не экономический стимул, а большая привлекательность городской жизни. С середины 1880-х гг. более крутой рост цен на землю и падение доходности аренды создали еще более сильные стимулы для продажи земли (см. табл. 12). Повсеместно и нередко рыночная стоимость дворянской земли оказывалась непропорционально более высокой, чем ее годовая доходность при ведении собственного хозяйства. При таких условиях решение отказаться от дальнейших капиталовложений и немедленно продавать было вполне оправданным, — по крайней мере, понятным — в случае тех дворян, которые не желали заниматься сельским хозяйством39. Помещикам, совершенствующим свое хозяйство, приходилось преодолевать социальное давление, причем не только со стороны ретроградно настроенных крестьян. Император Александр III, не самый последний авторитет в государстве, советовал дворянину, взявшемуся за осушение болот в своем имении: «Не вкладывайте весь свой доход в свои имения, вы просто разорите себя».

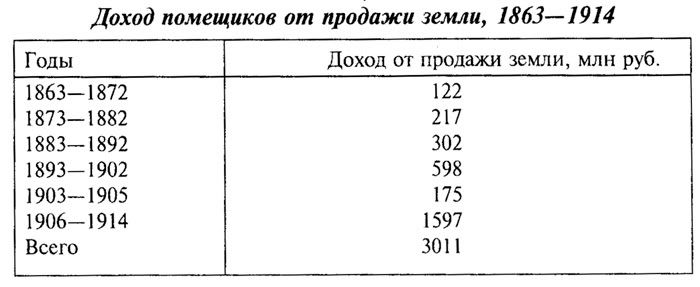

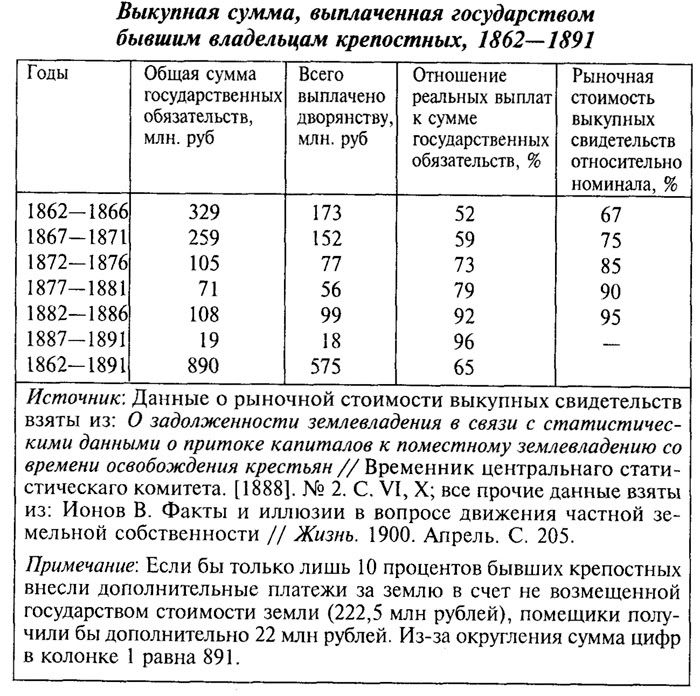

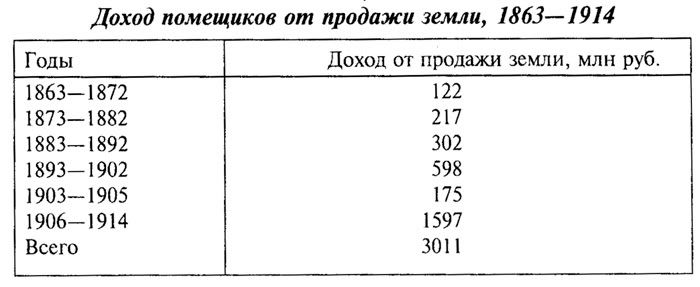

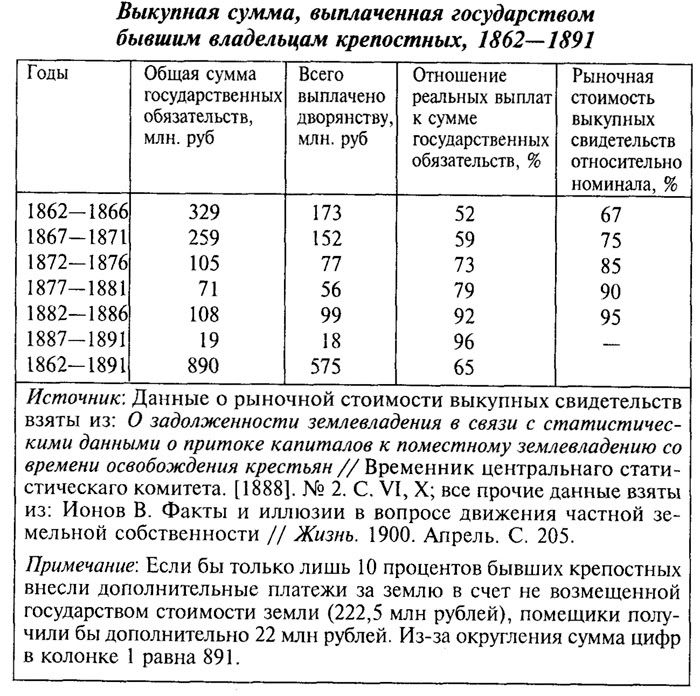

За период 1863—1892 гг. дворяне получили в виде выкупной ссуды за землю, нарезанную их бывшим крепостным, сумму, равную 85—90% того, что они выручили за те же годы от продажи земли. Правительственные выплаты покрывали 80% стоимости выделенной крестьянам земли. В некоторых случаях помещики получали от своих бывших крепостных дополнительные платежи, по крайней мере частично покрывавшие оставшиеся 20%. При выплате компенсационных платежей дворянству правительство учитывало накопившуюся до освобождения задолженность дворян по закладным. Итоговая сумма выплачивалась особыми банковскими билетами, свободно обмениваемыми по номинальной цене государственными кредитными учреждениями, а также неименными выкупными свидетельствами, которые не могли быть обменены на деньги. Каждый помещик получил банковские билеты на сумму, равную: 100% первой 1000 рублей, которые государство было должно ему; 20% от следующих 9000 рублей; 10% от следующих 40 000 рублей; и 5% от любой суммы, превышающей 40 000 рублей. Остальную часть долга государство покрывало выкупными свидетельствами41. Как банковские билеты, так и выкупные свидетельства приносили 5% годового дохода. В течение 15 лет выкупные свидетельства подлежали по серийному обмену на дополнительные выпуски банковских билетов. Сами билеты планировалось погасить в течение 49 лет. С каждым пятилетием помещики, заключившие выкупные сделки со своими бывшими крепостными, в меньшей степени оказывались в долгу перед государством, и у них было больше шансов удержать свои выкупные свидетельства до срока обмена их на билеты, а не продавать их со скидкой. Если предположить, что выкупная сумма государства не более чем на 90% выплачивалась выкупными свидетельствами и что хотя бы половину этих свидетельств дворяне сохраняли до тех пор, когда государство произвело их обмен на банковские билеты, мы увидим, что дворянство получило от государства и от скупщиков непогашенных выкулных свидетельств по крайней мере 525 млн рублей — и это помимо дополнительных платежей от самого крестьянства.

Использование капитала

Нет причин сомневаться в основательности представлений современников, что лишь небольшая часть денег, получаемых дворянами под залог имений, вкладывалась в совершенствование хозяйства, поскольку в таком расходовании средств не было, как правило, экономического смысла. Возможно, справедливо и распространенное в то время утверждение, что часть заимствованных денег расходовалась либо на покрытие повседневных расходов, либо на внезапные нужды, как, скажем, приданое для дочери, болезнь и т.п. Такое поведение было результатом не столько расточительности и экстравагантности, сколько несоответствия скромных доходов подавляющего большинства помещиков тому минимуму расходов на поддержание достойного уровня жизни, который был обязательным даже для беднейших из дворян-землевладельцев. Этот стиль жизни включал, по меньшей мере, законченное среднее образование для дворянских сыновей. Поскольку земля дорожала, у дворянства расширились возможности брать кредиты под залог имений, чтобы покрыть недостаток личных средств. При наличии неслабеющего спроса на покупку и аренду земли такое поведение сочли бы неразумным, только если бы речь шла о крайней неумеренности. Однако заимствованные деньги не всегда расходовались на экономически непродуктивные цели. Меньшинство помещиков, ведших собственное хозяйство, нанимали работников и эксплуатировали свои орудия труда и свой скот, использовали кредиты для умножения капитала. Гораздо больше было таких, кто, независимо от способов управления имением обнаружил, что очень выгодно брать ссуды под залог земли и класть их на приносящие более солидный процент срочные банковские счета или вкладывать деньги в более доходные акции и облигации.

Примерно таким образом были использованы более 3,5 млрд рублей, полученных дворянством от продажи земли или экспроприации ее в пользу крестьянства в период между 1863 и 1914 гг. Восьмая часть этой суммы (441 млн рублей) была истрачена на выкуп закладных в Дворянском земельном банке, и, как легко предположить, несколько меньшая сумма ушла на погашение других долгов. Не приходится сомневаться, что немалые деньги были истрачены на житейские нужды — разумные и не очень. Но значительная часть этих средств была инвестирована, так что (вопреки традиционному представлению о финансовой «наивности» дворянства) не приходится предполагать, что весь капитал или даже значительная его часть была использована «неразумно».

Небольшое число дворян использовали доход от продажи имений на покупку торговых или промышленных предприятий. Уже в 1882 г. в Москве примерно 500 потомственных дворян были владельцами промышленных предприятий и еще 234 владели торговыми заведениями. Примерно 70—85% такого рода предприятий относились к категориям средних или малых, а некоторые представляли собой «семейные предприятия». Но гораздо чаще дворяне вкладывали деньги в государственные облигации или в ценные бумаги железных дорог, банков и других частных предприятий. Такое использование капитала являлось либо альтернативой, либо дополнением к вложениям в земельную собственность. Уже в 1882 г. было зафиксировано, что именно дивиденды или проценты по такого рода инвестициям составляли большую часть дохода многих московских дворян. Ряд заметных исторических фигур являются здесь примером: граф Н.В. фон Адлерберг, бывший генерал-губернатор Финляндии, оставил своим наследникам после смерти в 1892 г. государственных облигаций на 626 тыс. рублей, но ни одной десятины земли; умерший в 1897 г. министр народного просвещения граф И.Д. Делянов оставил по завещанию ценных бумаг на 217 тыс. рублей, но опять-таки никакой земли; в 1898 г. наследникам В.В. Апраксина, бывшего Орловского губернского предводителя дворянства, досталось имение, оцененное в 252 тыс. рублей, и ценных бумаг (главным образом железнодорожных облигаций) на более чем 3,3 млн рублей.

Современные наблюдатели отметили этот процесс перемещения дворянских капиталов из сельского хозяйства в торговлю и промышленность. Ревнителей традиционного стиля жизни и прежней общественной роли дворянства подобные изменения наполняли ужасом". Но развитие в этом направлении продолжалось и было даже ускорено революцией 1905 г., которая убедила некоторых дворян, что земля — это еще менее прибыльная и более рискованная собственность, чем казалось до этого. В 1894 г. граф А.Д. Шереметьев владел 29 поместьями общей площадью 226 100 десятин и оцениваемых примерно в 10 млн рублей. Кроме этого, он владел ценными бумагами на 7,6 млн рублей. К 1913 г. общий годовой доход графа в 1550 тыс. рублей на 62% составлялся из процентов и дивидендов от вложений в торговые и промышленные предприятия и только на 32% — из поступлений от ведения сельского и лесного хозяйства; еще 6% приносила эксплуатация городской недвижимости. Его брат Сергей на 1 марта 1917 г. владел состоянием, оцениваемым в 37,9 млн рублей, из которых 19% было вложено в акции и облигации, 28% — в городскую недвижимость и 51 % — в земли сельскохозяйственного назначения, хозяйственные постройки и скот. В 1901 г. Юсуповы владели ценными бумагами только на 41 тыс. рублей, но после 1905 г. они распродали и заложили в банках значительную часть своих имений и довели к 1915 г. свой портфель ценных бумаг до 5,1 млн рублей. А.А. Орлов-Давыдов, владевший поместьями в не менее чем восьми губерниях, в 1911 г. получал также 117 тыс. рублей ежегодного дохода от вложений в русские и иностранные ценные бумаги. Такого рода вложения практиковались не только аристократией: из проживавших в Петербурге 137 825 дворян в 1910 г. 49% жили на доход от ценных бумаг.

Возникающая перед нами из вышесказанного картина свидетельствует, что изображенные в «Вишневом саде» дворяне (как пример самого знаменитого из многочисленных сходных изображений) не были ни самыми типичными, ни самыми распространенными представителями пореформенного дворянства. Многие из них приспособились к отсутствию крепостных и вели либо собственное хозяйство, либо, что встречалось чаще, сдавали землю крестьянам. Немалое число помещиков даже прикупали землю. Получение кредита под залог земли отнюдь не означало неминуемого разорения. Если не считать мелких владений, дворяне оставались главными землевладельцами во всех группах земельной собственности.

Остается, конечно, бесспорным фактом, что большинство дворян-землевладельцев расставалось с землей; однако это отнюдь не означает, что они всегда или обычно шли на это вынужденно и под давлением кредиторов. ...

Дворянское землевладение, доходы дворянства от продажи земли, почему в России в последней трети XIX в., несмотря на снижение мировых цен на зерновые, росла цена на землю, использование дворянами своих капиталов.

"...Результатом мирового аграрного кризиса стало резкое снижение внутренних и экспортных цен на зерновые культуры, которыми в первой половине 1870-х гг. засевались 95,5% обрабатываемых плошадей в Европейской России. С середины 1880-х гг. ведущими производителями зерна становятся степные земли Причерноморья и Нижней Волги, отодвигая на второй план центр Черноземья. Преимущество этим районам, не столь давно колонизированным и с редким крестьянским населением, обеспечило выгодное сочетание плодородных почв и современных методов обработки земли с использованием наемного труда. В прибалтийских и западных губерниях капиталистический подход к ведению хозяйства сопровождался более медленным темпом сокращения дворянского землевладения, чем в любом другом регионе Европейской России. Однако в южных степных районах, где капиталистические методы хозяйствования использовались еще более радикально, клин дворянских земель таял быстрее, чем в среднем по 50 губерниям. А в Центрально-Черноземной области, где господствовали традиционные методы использования земли (крестьяне хозяйствовали по старинке, а дворяне довольствовались тем, что приносила сдача земли в аренду), процесс обезземеливания дворянства шел существенно медленнее, чем в среднем по стране. Мы должны отметить, что образ прагматичных фермеров и совершенствующих свое хозяйство землевладельцев, вытесняющих держащихся за традицию паразитические элементы дворянства, не соответствует реальности.

В большинстве регионов Европейской России дворяне, сохранившие, а иногда и увеличившие свои поместья, успешно поддерживали традиционные формы паразитизма на экономике крестьянского двора. Если не учитывать отдельные местные отклонения, сельское хозяйство не давало возможностей для прибыльного вложения капитала. Емкость отечественного рынка сельскохозяйственной продукции увеличивалась медленно, цены же на хлеб продолжали падать до конца 1890-х гг. Более того, в результате реформ крестьяне страдали от сильной нехватки пахотной земли и от практически полного отсутствия пастбищ и леса; структура общинной круговой поруки ограничивала их мобильность, численность же крестьянства при этом быстро увеличивалась (на 58% за 1860—1897 гг.). В результате: (1) сохранялось избыточное предложение дешевого крестьянского труда, что тормозило внедрение капиталоемких и трудосберегающих методов хозяйствования, которые могли бы увеличить если не прибыльность хозяйств, то уж наверное производительность труда, и (2) развился сильный и быстро растущий спрос со стороны крестьянства на аренду и покупку земли у их соседей-дворян. Большинству помещиков было выгоднее сдавать землю в аренду, чем вести собственное хозяйство, так что к концу столетия почти три четверти всех дворянских земель и еще большая доля пахотной и пастбищной земли сдавались в аренду крестьянам. В поместьях ста пятидесяти пяти крупнейших землевладельцев России собственное хозяйство — с использованием своих орудий труда, скота и наемного труда — занимало менее четверти пахотной земли. На рубеже столетий наемные сельскохозяйственные рабочие, постоянные и временные, составляли только 10% от числа занятых в сельском хозяйстве. В 1901 г. правительственная комиссия сформулировала принцип, издавна определявший ведение помещичьего хозяйства, — «вложение денег в сельское хозяйство не приносит прибыли».

Условия аренды земли крестьянами были достаточно разнообразными — за деньги, за долю в урожае (издольщина), за обработку помещичьей земли с использованием собственных орудий и тяглого скота (отработка). Аренда за деньги постепенно делалась все более распространенной, и к 1901 г. в 50 губерниях Европейской России землевладельцам за аренду более 83% всей сдаваемой крестьянам пахотной земли платили наличными деньгами.

Некоторые дворяне сумели выгодно использовать экономический подъем России, найдя не сельскохозяйственное применение своей земле. В 1860—1870-х гг. на территории нескольких поместий, расположенных в бассейне реки Донец, открылись угольные шахты. Намного более многочисленная группа землевладельцев сумела разбогатеть на том, что владела землей, потребовавшейся для роста и развития городов, прежде всего двух столиц. Князья Белосельские-Белозерские построили на Крестовском острове в Петербурге более 60 доходных домов. Граф Александр Дмитриевич Шереметьев унаследовал на северной окраине Москвы, в Останкино и в Марьиной Роще, два участка земли общей площадью более 88 десятин. Он разделил эту землю на 584 участка и сдал их в аренду застройщикам, обеспечив себе в 1899 г. ежегодную ренту в размере 38 тыс. рублей. Его старший брат Сергей сдал в аренду под магазины и учреждения свой громадный особняк в Москве на углу улицы Никольской и Большого Черкасского переулка, недалеко от Красной площади, и получил от этой операции больше, чем от любого из своих многочисленных поместий: чистая прибыль составляла 127 тыс. рублей в 1900 г. и 250 тыс. рублей в 1910 г. Кроме того, Сергей Дмитриевич получил в 1909 г. более 27 тыс. рублей от сдачи в аренду 363 участков под застройку в своем подмосковном поместье Кусково на восточной окраине Москвы. Князь Феликс Юсупов и его родители сдавали в аренду пять крупных участков недвижимой собственности в Санкт-Петербурге и еще несколько в Москве, и их среднегодовая прибыль в 1910—1914 гг. составляла более 122 тыс. рублей, т.е. примерно треть их совокупного годового чистого дохода. Хотя такого рода везение доступно было только немногим, но от крутого роста цен на сельскохозяйственные земли выигрывали все землевладельцы.

Стоимость земли

В период 1854—1858 гг. средняя цена десятины сельской земли (по данным о продажах в сорока четырех губерниях Европейской России, за исключением трех прибалтийских, Архангельской, Астраханской и Пермской губерний) составляла 13 рублей. За первое десятилетие после освобождения крестьян цена резко поднялась и дошла в 1868—1872 гг. до 20 рублей за десятину. Не меняясь в первой половине 1870-х гг., она затем стала постепенно повышаться, и в 1893—1897 гг. стоимость десятины поднялась до 47 рублей. Дальнейшее повышение цен довело за следующее десятилетие цену десятины земли до более 93 рублей в 1903— 1905 гг. — рост на 615% за полстолетия, или на 12—13% в год. Рост цен был столь значительным, что, несмотря на сокращение площади дворянских земель, их суммарная стоимость непрерывно росла. В тех же самых сорока четырех губерниях стоимость находившихся в собственности потомственного дворянства всех сельскохозяйственных угодий выросла с конца 1862 по конец 1905 г. на 282%, т.е. с 1,278 млрд до 4,879 млрд рублей. Поскольку в период с 1867 по 1905 г. среднегодовая инфляция была ниже 1%, повышение стоимости земли было вполне реальным. В период с 1905 по 1912 г. рост средней цены десятины сельскохозяйственной земли продолжался с прежней скоростью, и к 1912 г. она достигла 163 рублей. Дворяне, сохранившие свои имения, обнаружили, что, несмотря на сокращение площадей с 1905 г. на 18%, их совокупная рыночная стоимость выросла до 6939 млрд рублей. С 1862 по 1912 г. площадь дворянской земли уменьшилась более чем вдвое, но при этом ее суммарная цена выросла на 443 %.

Значительный рост цен на землю никак не был связан с повышением прибыльности российского сельского хозяйства — производительность труда оставалась низкой, а в последней трети XIX в. цены на зерно падали. Причиной роста цен на землю был, скорее всего, значительный и непрерывно растущий спрос со стороны крестьян, желавших увеличить свои земельные владения. В первые два десятилетия после освобождения крестьяне предпочитали не покупать землю, а арендовать ее, в силу чего арендная плата росла быстрее продажной цены. Во многих местностях арендная плата выросла настолько, что из дохода от возделывания арендуемых участков нанимателям не удавалось покрыть даже стоимости собственного труда37. К 1887/88 г. краткосрочная, обычно годовая аренда (типичная форма найма земли в то время) обеспечивала помещикам годовой доход (относительно рыночной стоимости земли) в 13,7 % в 23 губерниях Черноземья и 25,2% в 20 губерниях Нечерноземья. За следующие два десятилетия в большинстве губерний Черноземья арендная плата выросла незначительно, а во многих губерниях Нечерноземья даже снизилась. Но под действием растущего спроса со стороны крестьян, поддерживаемого с 1883 г. операциями Крестьянского поземельного банка, рост цен на землю продолжал увеличиваться. Крестьяне, как правило (в отличие от дворян и купцов), покупали землю мелкими участками, что увеличивало стоимость десятины. Благодаря преимущественно росту цен прибыльность аренды составила в 1901 г. 7—8% ежегодно относительно рыночной стоимости земли.

Существует обратная корреляция между уровнем цен на землю в разных губерниях и склонностью или желанием дворян ее продавать — при низких ценах скорость сокращения дворянских земель была значительной, а при высоких — сравнительно небольшой. По 16 губерниям с низкими ценами на землю по крайней мере в двух из трех выбранных периодов в одиннадцати было отмечено очень значительное сокращение площади дворянских земель (53—70%) между 1862 и 1905 гг.: в Олонецкой, Вологодской, Вятской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Самарской и Оренбургской. За исключением Самарской и Оренбургской, все остальные губернии расположены в центральной и северной частях Нечерноземья, знаменитых неблагоприятными для сельского хозяйства природными условиями, где с середины 1880-х гг. установилась невысокая и продолжавшая падать арендная плата за землю. Здесь — в силу малой прибыльности земледелия и наличия открытых экономическим подъемом России возможностей — скорость сокращения дворянских земель была самой высокой. Из 14 губерний, в которых цена земли (по крайней мере, в двух из трех выбранных периодов) была высокой, в трех уменьшение площади дворянских земель было очень незначительным — от 4 до 23% (в Ковенской, Киевской и Подольской губерниях), а в восьми весьма умеренным — от 26 до 38% (в Бессарабской, Полтавской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерниях). Все эти губернии расположены на западе страны, в левобережной Украине, в центре Черноземья или в Среднем Поволжье, т.е. в тех регионах, где либо занятие сельским хозяйством было относительно выгодным, либо величина арендной платы за землю была достаточно высокой и продолжала расти. Здесь земля являлась выгодным капиталовложением и сокращение дворянского землевладения было менее значительным.

Во всех регионах рост цен на землю стимулировал стремление избавляться от земли, и этот стимул действовал даже в 1860—1870-х гг., когда доходность аренды по отношению к стоимости земли была чрезвычайно высока. Не исключено, что для дворян, продававших свою землю в первые два десятилетия после освобождения крестьянства, более весомым оказался не экономический стимул, а большая привлекательность городской жизни. С середины 1880-х гг. более крутой рост цен на землю и падение доходности аренды создали еще более сильные стимулы для продажи земли (см. табл. 12). Повсеместно и нередко рыночная стоимость дворянской земли оказывалась непропорционально более высокой, чем ее годовая доходность при ведении собственного хозяйства. При таких условиях решение отказаться от дальнейших капиталовложений и немедленно продавать было вполне оправданным, — по крайней мере, понятным — в случае тех дворян, которые не желали заниматься сельским хозяйством39. Помещикам, совершенствующим свое хозяйство, приходилось преодолевать социальное давление, причем не только со стороны ретроградно настроенных крестьян. Император Александр III, не самый последний авторитет в государстве, советовал дворянину, взявшемуся за осушение болот в своем имении: «Не вкладывайте весь свой доход в свои имения, вы просто разорите себя».

За период 1863—1892 гг. дворяне получили в виде выкупной ссуды за землю, нарезанную их бывшим крепостным, сумму, равную 85—90% того, что они выручили за те же годы от продажи земли. Правительственные выплаты покрывали 80% стоимости выделенной крестьянам земли. В некоторых случаях помещики получали от своих бывших крепостных дополнительные платежи, по крайней мере частично покрывавшие оставшиеся 20%. При выплате компенсационных платежей дворянству правительство учитывало накопившуюся до освобождения задолженность дворян по закладным. Итоговая сумма выплачивалась особыми банковскими билетами, свободно обмениваемыми по номинальной цене государственными кредитными учреждениями, а также неименными выкупными свидетельствами, которые не могли быть обменены на деньги. Каждый помещик получил банковские билеты на сумму, равную: 100% первой 1000 рублей, которые государство было должно ему; 20% от следующих 9000 рублей; 10% от следующих 40 000 рублей; и 5% от любой суммы, превышающей 40 000 рублей. Остальную часть долга государство покрывало выкупными свидетельствами41. Как банковские билеты, так и выкупные свидетельства приносили 5% годового дохода. В течение 15 лет выкупные свидетельства подлежали по серийному обмену на дополнительные выпуски банковских билетов. Сами билеты планировалось погасить в течение 49 лет. С каждым пятилетием помещики, заключившие выкупные сделки со своими бывшими крепостными, в меньшей степени оказывались в долгу перед государством, и у них было больше шансов удержать свои выкупные свидетельства до срока обмена их на билеты, а не продавать их со скидкой. Если предположить, что выкупная сумма государства не более чем на 90% выплачивалась выкупными свидетельствами и что хотя бы половину этих свидетельств дворяне сохраняли до тех пор, когда государство произвело их обмен на банковские билеты, мы увидим, что дворянство получило от государства и от скупщиков непогашенных выкулных свидетельств по крайней мере 525 млн рублей — и это помимо дополнительных платежей от самого крестьянства.

Использование капитала

Нет причин сомневаться в основательности представлений современников, что лишь небольшая часть денег, получаемых дворянами под залог имений, вкладывалась в совершенствование хозяйства, поскольку в таком расходовании средств не было, как правило, экономического смысла. Возможно, справедливо и распространенное в то время утверждение, что часть заимствованных денег расходовалась либо на покрытие повседневных расходов, либо на внезапные нужды, как, скажем, приданое для дочери, болезнь и т.п. Такое поведение было результатом не столько расточительности и экстравагантности, сколько несоответствия скромных доходов подавляющего большинства помещиков тому минимуму расходов на поддержание достойного уровня жизни, который был обязательным даже для беднейших из дворян-землевладельцев. Этот стиль жизни включал, по меньшей мере, законченное среднее образование для дворянских сыновей. Поскольку земля дорожала, у дворянства расширились возможности брать кредиты под залог имений, чтобы покрыть недостаток личных средств. При наличии неслабеющего спроса на покупку и аренду земли такое поведение сочли бы неразумным, только если бы речь шла о крайней неумеренности. Однако заимствованные деньги не всегда расходовались на экономически непродуктивные цели. Меньшинство помещиков, ведших собственное хозяйство, нанимали работников и эксплуатировали свои орудия труда и свой скот, использовали кредиты для умножения капитала. Гораздо больше было таких, кто, независимо от способов управления имением обнаружил, что очень выгодно брать ссуды под залог земли и класть их на приносящие более солидный процент срочные банковские счета или вкладывать деньги в более доходные акции и облигации.

Примерно таким образом были использованы более 3,5 млрд рублей, полученных дворянством от продажи земли или экспроприации ее в пользу крестьянства в период между 1863 и 1914 гг. Восьмая часть этой суммы (441 млн рублей) была истрачена на выкуп закладных в Дворянском земельном банке, и, как легко предположить, несколько меньшая сумма ушла на погашение других долгов. Не приходится сомневаться, что немалые деньги были истрачены на житейские нужды — разумные и не очень. Но значительная часть этих средств была инвестирована, так что (вопреки традиционному представлению о финансовой «наивности» дворянства) не приходится предполагать, что весь капитал или даже значительная его часть была использована «неразумно».

Небольшое число дворян использовали доход от продажи имений на покупку торговых или промышленных предприятий. Уже в 1882 г. в Москве примерно 500 потомственных дворян были владельцами промышленных предприятий и еще 234 владели торговыми заведениями. Примерно 70—85% такого рода предприятий относились к категориям средних или малых, а некоторые представляли собой «семейные предприятия». Но гораздо чаще дворяне вкладывали деньги в государственные облигации или в ценные бумаги железных дорог, банков и других частных предприятий. Такое использование капитала являлось либо альтернативой, либо дополнением к вложениям в земельную собственность. Уже в 1882 г. было зафиксировано, что именно дивиденды или проценты по такого рода инвестициям составляли большую часть дохода многих московских дворян. Ряд заметных исторических фигур являются здесь примером: граф Н.В. фон Адлерберг, бывший генерал-губернатор Финляндии, оставил своим наследникам после смерти в 1892 г. государственных облигаций на 626 тыс. рублей, но ни одной десятины земли; умерший в 1897 г. министр народного просвещения граф И.Д. Делянов оставил по завещанию ценных бумаг на 217 тыс. рублей, но опять-таки никакой земли; в 1898 г. наследникам В.В. Апраксина, бывшего Орловского губернского предводителя дворянства, досталось имение, оцененное в 252 тыс. рублей, и ценных бумаг (главным образом железнодорожных облигаций) на более чем 3,3 млн рублей.

Современные наблюдатели отметили этот процесс перемещения дворянских капиталов из сельского хозяйства в торговлю и промышленность. Ревнителей традиционного стиля жизни и прежней общественной роли дворянства подобные изменения наполняли ужасом". Но развитие в этом направлении продолжалось и было даже ускорено революцией 1905 г., которая убедила некоторых дворян, что земля — это еще менее прибыльная и более рискованная собственность, чем казалось до этого. В 1894 г. граф А.Д. Шереметьев владел 29 поместьями общей площадью 226 100 десятин и оцениваемых примерно в 10 млн рублей. Кроме этого, он владел ценными бумагами на 7,6 млн рублей. К 1913 г. общий годовой доход графа в 1550 тыс. рублей на 62% составлялся из процентов и дивидендов от вложений в торговые и промышленные предприятия и только на 32% — из поступлений от ведения сельского и лесного хозяйства; еще 6% приносила эксплуатация городской недвижимости. Его брат Сергей на 1 марта 1917 г. владел состоянием, оцениваемым в 37,9 млн рублей, из которых 19% было вложено в акции и облигации, 28% — в городскую недвижимость и 51 % — в земли сельскохозяйственного назначения, хозяйственные постройки и скот. В 1901 г. Юсуповы владели ценными бумагами только на 41 тыс. рублей, но после 1905 г. они распродали и заложили в банках значительную часть своих имений и довели к 1915 г. свой портфель ценных бумаг до 5,1 млн рублей. А.А. Орлов-Давыдов, владевший поместьями в не менее чем восьми губерниях, в 1911 г. получал также 117 тыс. рублей ежегодного дохода от вложений в русские и иностранные ценные бумаги. Такого рода вложения практиковались не только аристократией: из проживавших в Петербурге 137 825 дворян в 1910 г. 49% жили на доход от ценных бумаг.

Возникающая перед нами из вышесказанного картина свидетельствует, что изображенные в «Вишневом саде» дворяне (как пример самого знаменитого из многочисленных сходных изображений) не были ни самыми типичными, ни самыми распространенными представителями пореформенного дворянства. Многие из них приспособились к отсутствию крепостных и вели либо собственное хозяйство, либо, что встречалось чаще, сдавали землю крестьянам. Немалое число помещиков даже прикупали землю. Получение кредита под залог земли отнюдь не означало неминуемого разорения. Если не считать мелких владений, дворяне оставались главными землевладельцами во всех группах земельной собственности.

Остается, конечно, бесспорным фактом, что большинство дворян-землевладельцев расставалось с землей; однако это отнюдь не означает, что они всегда или обычно шли на это вынужденно и под давлением кредиторов. ...