[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

| March 30th, 2012 | |

|---|---|

| 08:59 pm [industrialterro] [Link] |

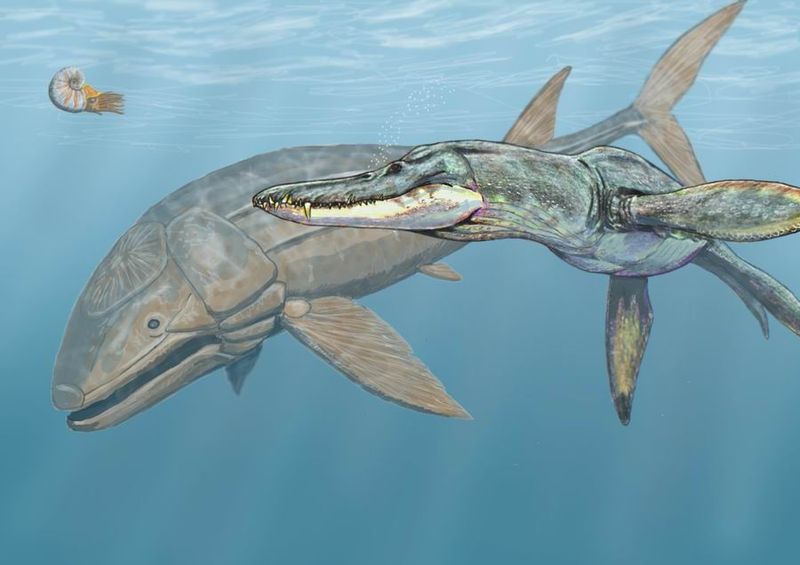

Юрский период Юрский геологический период (юра́, юрская система) — средний период мезозоя. Начался 199 млн лет назад, длился 54 млн лет. Впервые отложения данного периода были описаны в Юре (горы в Швейцарии и Франции), отсюда и произошло название периода. Отложения того времени довольно разнообразны: известняки, обломочные породы, сланцы, магматические породы, глины, пески, конгломераты, сформировавшиеся в разнообразнейших условиях. Юрский период подразделяется на три отдела: лейяс, догер и мальм. Отложения юрского периода довольно разнообразны: известняки, обломочные породы, сланцы, магматические породы, глины, пески, конгломераты, сформировавшиеся в разнообразнейших условиях. Значительно распространены осадочные породы, содержащие множество представителей фауны и флоры. Интенсивные тектонические движения в конце триасового и в начале юрского периодов способствовали углублению больших заливов, постепенно отделивших Антарктиду и Австралию от Гондваны. Углубился залив между Африкой и Америкой. В Евразии сформировались впадины: Немецкая, Англо-Парижская, Западно-Сибирская. Арктическое море залило северное побережье Лавразии. Интенсивный вулканизм и горообразовательные процессы обусловили формирование Верхоянской складчатой системы. Продолжалось формирование Анд и Кордильер. Теплые морские течения достигли арктических широт. Климат стал теплым и влажным. Об этом говорит значительное распространение коралловых известняков и остатки теплолюбивой фауны и флоры. Совсем мало встречается отложений сухого климата: лагунных гипсов, ангидритов, солей и красных песчаников. Уже существовало холодное время года, однако оно характеризовалось лишь понижением температуры. Не было ни снега, ни льда. Климат юрского периода зависел не только от солнечного света. Множество вулканов излиянием магмы на дно океанов подогревали воду и атмосферу, насыщали воздух паром воды, выпадавшей затем дождями на сушу и бурными потоками стекавшей в озера и океаны. Об этом свидетельствуют многочисленные пресноводные отложения: белые песчаники, чередующиеся с темными суглинками. Теплый и влажный климат благоприятствовал расцвету растительного мира. Папоротникообразные, цикадовые, хвойные образовывали обширные болотистые леса. На побережье произрастали араукарии, туи и цикадовые. Папоротники и хвощи образовывали подлесок. В нижней юре на всей территории северного полушария растительность была довольно однообразной. Но, уже начиная со средней юры, можно определить два растительных пояса: северный, в котором преобладали гинкго и травянистые папоротники, и южный, с беннетитами, цикадовыми, араукариями и древовидными папоротниками. Характерными папоротниками горского периода являлись матонии, сохранившиеся до сих пор на Малайском архипелаге. Хвощи и плауны почти ничем не отличались от современных. Место вымерших семенных папоротников и кордаитов занимают саговники, растущие в тропических лесах и в наше время. Значительно распространены были также гинкговые. Их листья обращались к солнцу ребром и напоминали огромные веера. От Северной Америки и Новой Зеландии до Азии и Европы росли густые леса хвойных растений — араукарий и беннетитов. Появляются первые кипарисовые и, возможно, еловые. К представителям юрских хвойных относится также секвойя — современная гигантская калифорнийская сосна. В настоящее время секвойи остались только на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Сохранились отдельные формы еще более древних растений, например, глассоптерис. Но таких растений в юрском периоде было немного, поскольку они к тому моменту уже были вытеснены более совершенными растениями. Буйная растительность юрского периода способствовала широкому распространению пресмыкающихся. Значительно развились динозавры. Среди них выделяют ящеротазовых и птицетазовых. Ящеротазовые (за исключением хищных тероподов) передвигались на четырех ногах, имели на ступнях по пять пальцев и питались растениями. Большинство из них имело длинную шею, маленькую голову и длинный хвост. У них было два мозга: один небольшой—в голове; второй значительно больший по величине — у основания хвоста ( прим. -расширение спинного мозга, предназначенное для лучшей координации движений задних конечностей и хвоста). Самым крупным из юрских динозавров был брахиозавр ( прим. - на самом деле, самым крупным динозавром того периода была амфицелия) достигавший в длину 26 м и весивший около 50 т. У него были столбовидные ноги, маленькая голова и толстая длинная шея. Жили брахиозавры на берегах юрских озер, питаясь водной растительностью. Ежедневно брахиозавру было нужно не менее полутонны зеленой массы. Диплодок — древнейшее пресмыкающееся, его длина составляла 28 м. У него была длинная тонкая шея и длинный толстый хвост. Подобно брахиозавру, диплодок передвигался на четырех ногах, задние были длиннее передних. Большую часть своей жизни диплодок проводил на болотах и озерах, где пасся и спасался от хищников. Апатозавр был сравнительно высоким, имел большой горб на спине и толстый хвост. Длина его составляла 18 м. Позвонки апатозавра были полые. Долотовидные маленькие зубы густо располагались на челюстях небольшой головы. Обитал апатозавр в болотах и на берегах озер. Птицетазовые динозавры подразделяются на двуногих и четвероногих. Почти все они были сугубо растительноядными. Наиболее известными птицетазовыми динозаврами юры являются стегозавры. У них имелось по два ряда больших пластин на спине и парные шипы на хвосте, защищавшие их от хищников. Появляется множество чешуйчатых лепидозавров — мелких хищников с клювовидными челюстями. В юрский период активно распространяются летающие ящеры. Летали они при помощи кожистой оболочки, натянутой между длинными пальцами кисти и костями предплечья. Летающие ящеры были хорошо приспособлены к полету. Они имели легкие, полые, трубчатые кости. Чрезвычайно удлиненный внешний пятый палец передних конечностей состоял из четырех суставов и пяти фаланг. Первый палец имел вид маленькой кости, либо совсем отсутствовал. Второй, третий и четвертый пальцы состояли из двух, реже трёх костей и имели когти. Задние конечности были довольно сильно развиты. На концах их пальцев имелись острые когти. Череп летающих ящеров был сравнительно крупным, как правило, удлиненным и заостренным. У старых ящеров черепные кости срастались и черепа становились похожими на черепа птиц. Межчелюстная кость иногда разрасталась в удлиненный беззубый клюв. У зубатых ящеров зубы были простыми и сидели в углублениях. Самые крупные зубы находились спереди, иногда они торчали в сторону. Это помогало ящерам ловить и удерживать добычу. Позвоночник этих животных состоял из 8 шейных, 10—15 спинных, 4— 10 крестцовых и 10—40 хвостовых позвонков. Грудная клетка была широкой и имела высокий киль. Лопатки были длинными, тазовые кости сростались. Наиболее характерными представителями летающих ящеров были птеродактиль и рамфоринх. Птеродактили, в большинстве случаев, были бесхвостыми, сильно варьируя по величине — от размеров воробья, до размеров орла. Они имели широкие крылья и вытянутый вперед узкий череп с небольшим числом зубов в передней части. Птеродактили жили большими стаями на берегах лагун позднеюрских морей. Днём они охотились, а с наступлением ночи укрывались на деревьях или скалах. Кожа птеродактилей была морщинистой и голой. Питались они, главным образом, рыбой, иногда морскими лилиями, моллюсками и насекомыми. Для того чтобы взлететь, птеродактили вынуждены были спрыгивать со скал или деревьев. Рамфоринхи имели длинные хвосты, длинные узкие крылья и большой череп с многочисленными зубами. Длинные зубы разной величины выгибались вперед. Хвост ящера заканчивался лопастью, служившей рулем. Рамфоринхи могли взлетать с земли. Они селились на берегах рек, озер и морей, питались насекомыми и рыбой. Летающие ящеры жили только в мезозойскую эру, причем их расцвет приходится непосредственно на позднеюрский период. Их предками являлись, по-видимому, вымершие древние пресмыкающиеся псевдозухии. Длиннохвостые формы появились раньше короткохвостых. В конце юрского периода все длиннохвостые формы вымерли. Следует заметить, что летающие ящеры не были предками птиц или летучих мышей. Летающие ящеры, птицы и летучие мыши произошли и развивались своим собственным уникальным путём, и между ними отсутствуют близкородственные связи. Единственный общий признак, который есть у всех этих групп животных — умение летать. И, хотя все они приобрели эту способность благодаря изменению передних конечностей, отличия в строении их крыльев убеждают нас в том, что у них были совершенно разные предки. Моря юрского периода населяли дельфинообразные пресмыкающиеся — ихтиозавры. Они имели длинную морду, острые зубы и большие глаза, окруженные костным кольцом. Длина черепа некоторых видов доходила до 3 м, а длина тела — до 20 м. Конечности ихтиозавров состояли из однообразных костных пластинок. Локоть, плюсна, кисть и пальцы по форме мало отличались друг от друга. Около ста костных пластинок поддерживали широкий ласт. Плечевой и тазовый пояса были слабо развиты. На теле имелось несколько плавников. Ихтиозавры были живородящими животными. Наряду с ихтиозаврами в юрских морях и океанах обитали плезиозавры. У них были толстое туловище с четырьмя ластообразными конечностями, длинной змеевидная шеей и маленькой головой. У родственных плезиозаврам плиозавров, напротив, шея была короткой и малоподвижной, а голова была крупной с большими и сильными челюстями. В юрский период появляются новые роды ископаемых черепах, а в конце периода —группы, к котроым относятся некоторые современные черепахи. Бесхвостые лягушкообразные земноводные обитали в пресных водоемах. В юрских морях было очень много рыб: костных, скатов, акул, других хрящевых рыб, ганоидных. Ганоидные рыбы имели внутренний скелет из гибкой хрящевой ткани, пропитанной солями кальция, плотный костный чешуйчатый покров, хорошо защищавший их от врагов, и челюсти с крепкими зубами. Из беспозвоночных в юрских морях водились аммониты, белемниты и морские лилии. Однако в юрский период аммонитов насчитывалось гораздо меньше, чем в триасе. Юрские аммониты отличаются от триасовых и по своему строению, за исключением филоцераса, совершенно не изменившегося при переходе из триаса в юру. Одни животные обитали в открытом море, а другие заселяли заливы и мелкие внутриконтинентальные моря. Головоногие моллюски — белемниты — целыми стаями плавали в юрских морях. Наряду с небольшими экземплярами были настоящие великаны — длиной до 3 м. Остатки внутренних раковин белемнитов, известные под названием “чертовы пальцы”, часто встречаются в отложениях юрского периода. В морях юрского периода получили значительное развитие также двустворчатые моллюски, особенно принадлежащие к семейству устриц. Они начинают образовывать устричные банки. Значительные изменения претерпевают морские ежи, селившиеся на рифах. Наряду с дожившими до наших дней круглыми формами жили и двусторонне симметричные ежи неправильной формы. Их тело было вытянуто в одном направлении. Некоторые из них обладали челюстным аппаратом. Юрские моря были относительно мелководными. Реки приносили в них мутную воду, задерживая газообмен. Глубокие бухты наполнялись гниющими остатками и илом, содержащим большое количество сероводорода. Именно поэтому в подобных местах хорошо сохранились остатки животных, занесенные туда морскими течениями или волнами. Губки, морские звезды, морские лилии нередко переполняют юрские отложения. Значительное распространение в юрский период получили “пятирукие” морские лилии. Появляется много ракообразных: усоногие, десятиногие, листоногие раки, пресноводные губки, среди насекомых — настоящие стрекозы, жуки, цикады, клопы.

В юрский период появляются первые птицы. Их предками являлись древние пресмыкающиеся псевдозухии, давшие начало также динозаврам и крокодилам. Наиболее похожими на птиц были орнитозухиии. Они, подобно птицам, передвигалась на задних лапах, имели прочный таз и были покрыты, похожей на перья, чешуей. Часть псевдозухий перешла к древесному образу жизни. Их передние конечности специализировались для обхвата пальцами ветвей. На черепе псевдозухий имелись боковые впадины, что значительно уменьшало массу головы. Лазанье по деревьям и прыганье по ветвям постепенно укрепили задние конечности. Постепенно расширявшиеся передние конечности поддерживали животных в воздухе и позволяли им планировать. В качестве примера подобного пресмыкающегося можно указать склеромохлюза. Его длинные тонкие ноги свидетельствуют о том, что он очень хорошо прыгал. Удлиненные предплечья помогали животным лазить и цепляться за ветки деревьев и кустов. Важнейшим моментом в процессе превращения пресмыкающихся в птиц было преобразование чешуи в перья. Сердце этих животных имело четыре камеры, что обеспечивало постоянную температуру тела. В позднеюрский период появляются первые известные нам протоптицы — археоптериксы - ящерохвостые полуптицы величиной с голубя. Помимо коротких контурных перьев, на крыльях у археоптериксов было по семнадцать длинных маховых перьев. Рулевые перья хвоста располагались на всех хвостовых позвонках и были направлены назад и вниз. Одни исследователи считают, что перья птицы были яркими, как у современных тропических птиц, другие — что перья были серого или коричневого цвета, третьи — что они были пестрыми. Масса птицы достигала 200 г. Многие признаки археоптерикса говорят о его родственных связях с пресмыкающимися: три свободных пальца на крыльях, покрытая чешуей голова, прочные конические зубы, состоявший из 20 позвонков хвост. Позвонки этой птицы были двояковогнутыми, как у рыб. Археоптериксы жили в араукариевых и цикадовых лесах. Питались они преимущественно насекомыми и семенами. Среди млекопитающих преобладали мелкие норные хищники. Они обитали в лесах и густых кустарниках, охотясь на мелких ящеров, насекомых и других млекопитающих. Некоторые из них приспособились к жизни на деревьях. Продолжался данный период 55 млн. лет. Массового вымирания в конце периода не зафиксировано.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):

Tags: Юра |