[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

September 4th, 2011

| September 4th, 2011 | |

|---|---|

| 02:26 pm [industrialterro] [Link] |

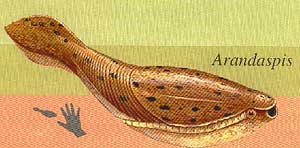

Arandaspis В ордовике продолжается развитие бесчелюстных рыбообразных, которые достигнут своего максимального разнообразия в верхнем силуре - нижнем девоне. Arandaspis prionotolepis is an extinct species of jawless fish that lived in the Ordovician period, about 480 to 470 million years ago. It is the oldest known vertebrate (прим. - древнейшие позвоночные существовали ещё в кембрийском периоде - см. Хайкоихтис). Its remains were found in Alice Springs, Australia in 1959, but it was not discovered that they were the oldest known vertebrates until the late 1960s. Arandaspis is named after a local Aboriginal tribe, the Aranda (currently called Arrernte). Arandaspis was about 15 cm (6 in) long, with a streamlined body covered in rows of knobbly armoured scutes. The front of the body and the head were protected by hard plates with openings for the eyes, nostrils and gills. Although it had no jaws, Arandaspis might have had some moveable plates in its mouth, serving as lips, sucking in food particles. The low position of its mouth suggests Arandaspis foraged the ocean floor. It had no fins; its only method of propulsion was its horizontally flattened tail. As a result, it probably swam in a fashion similar to a modern tadpole.

Tags: Вымершие бесчелюстные, Ордовик |

| Time | Event |

| 04:01 pm [industrialterro] [Link] |

Astraspis Astraspis ('star shield') is an extinct genus of primitive jawless fish from the Ordovician of Central North America and Bolivia (Gagnier, 1993) . It is related to other Ordovician fishes, such as the South American Sacabambaspis, and the Australian Arandaspis. Astraspids are hypothesized to have been about 200mm in length. They are supposed to have had a mobile tail covered with small protective plates (<1mm) and a head region covered with much larger plates (>>2mm). The specimen from North America (described by Sansom et al., 1997) is to have had relatively large, lateral eyes and a series of eight gill openings on each side. The specimen was generally oval in cross-section. The protective bony plates covering the animal were composed of aspidin (chemically similar to modern shark's teeth), covered by tubercles composed of dentine. It is from these tubercles (which are generally star-shaped) that the name 'Astraspis' (literally "star-shield") is derived.

Tags: Вымершие бесчелюстные, Ордовик |

| Time | Event |

| 04:37 pm [industrialterro] [Link] |

Sacabambaspis Sacabambaspis is an extinct genus of jawless fish that lived in the Ordovician period. It is related to Astraspis. Sacabambaspis had a head shield made from a large upper (dorsal) plate that rose to a slight ridge in the midline, and a deep curved lower (ventral) plate. Also it had narrow branchial plates which link these two along the sides, and cover the gill area. The rest of body was covered by long, strap-like scales behind the head shield. The eyes were far forward and between them are possibly two small nostrils, and the mouth was armed with very thin plates (oral plates). The fossils of Sacabambaspis and Astraspis show clear evidence of a sensory structure (lateral line system). The arrangement of these organs in regular lines allows the fish to detect the direction and distance from which a disturbance in the water is coming.

Ископаемые останки Sacabambaspis :

Tags: Вымершие бесчелюстные, Ордовик |

| Time | Event |

| 05:01 pm [industrialterro] [Link] |

Немного ордовикской ботвы В ордовике появляются самые первые наземные растения:

В ордовикский период морское мелководье покрывало значительную часть планеты. В хорошо прогреваемых солнцем морях, наряду с новыми группами беспозвоночных животных, появляются и новые группы растений. Начался процесс освоения растениями пресноводных бассейнов, расположенных на морском побережье. На переднем плане показаны заросли Boiophyton pragense, спорового растения, уже обладавшего прочным стеблем и хорошо развитой сосудистой системой - сетью каналов, по которым вода с растворенными в ней питательными веществами могла поступать ко всем частям организма. Растения подобного плана строения вскоре заселили сушу. Tags: Ордовик, Растительность |

| Time | Event |

| 05:14 pm [industrialterro] [Link] |

Ордовикско-силурийское вымирание Ордовикско-силурийское вымирание (так же известное как Ordovician extinction (англ. «Ордовикское вымирание»)) — третье c точки зрения процентного отношения вымерших родов из пяти сильнейших массовых вымираний в истории Земли и второе — по потерям в количестве живых организмов. В период между 450 и 440 млн лет назад, с промежутком в 1 млн лет, произошли два всплеска вымирания. Это второе по величине вымирание морских организмов, уступает только Пермскому вымиранию. В то время вся известная жизнь происходила в морях и океанах. Погибло более 60 % морских беспозвоночных, включая две трети всех семейств брахиопод и мшанок. Особенно пострадали брахиоподы, двустворчатые моллюски, иглокожие, мшанки и кораллы. Непосредственной причиной вымирания, как представляется, явилось движение Гондваны к области южного полюса. Это привело к глобальному похолоданию, оледенению и последовавшему за ним падению уровня мирового океана. Отступление границы океана разрушило или повредило места обитания вдоль континентального побережья. Данные об оледенении были найдены в отложениях в пустыне Сахара. Комбинация низкого уровня мирового океана, похолодания и образования ледников, вероятно, и послужило причиной Ордовикского вымирания. Вымирание произошло примерно 443,7 млн лет назад, на протяжении одного из самых значительных событий биоразнообразия в истории Земли. Это отмечает связь между ордовикским и следующим Силурским периодом. Во время Ордовикского вымирания наблюдается несколько значительных изменений соотношения изотопов углерода и кислорода в биологических образцах. Это может указывать на несколько различных близко расположенных событий или отдельных фаз в рамках одного события. В это время большинство сложных многоклеточных организмов обитало в море. Вымирает около 100 морских семейств, что составляет примерно 49 % от всех родов животного мира (более надежная оценка по сравнению с количеством видов). Брахиоподы и мшанки были уничтожены, наряду со многими из трилобитов, семействами конодонтовых и граптолитов. Статистические анализы потерь морских организмов для этого времени показывают, что уменьшения разнообразия в основном обусловлено резким скачком вымирания, а не уменьшением видообразования. Tags: Массовое вымирание, Ордовик |

| Time | Event |

| 05:31 pm [industrialterro] [Link] |

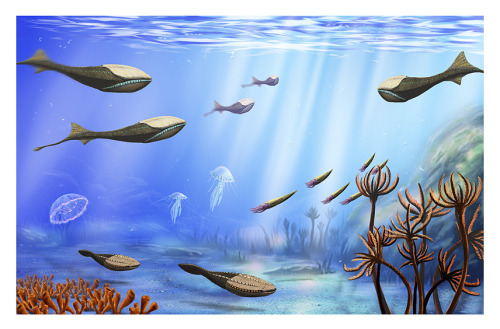

Силурийский период Силурийский период (силур, также силурийская система) — геологический период, третий период палеозоя, после ордовика, перед девоном. Начался 443 млн лет назад, длился 27 млн лет. Нижняя граница силура определяется по крупному вымиранию, в результате которого исчезло около 60 % видов существовавших в ордовике морских организмов, так называемому ордовикско-силурийскому вымиранию. Характернейшая особенность силурийского периода— постепенное опускание суши под воду. Море размывало многие сформировавшиеся прежде горные массивы и залило огромные площади. Медленное погружение суши и опускание дна океана привели к накоплению осадочных пород—мергелей, песчаников, доломитов, граптолитовых сланцев, брахиоподовых и корраловых известняков. В конце силура происходят горообразовательные процессы, благодаря которым образовались Скандинавские, Кембрийские горы, а также горы Южной Шотландии и Восточной Гренландии. На месте Сибири образовался большой материк Ангарида, частично сформировались Кордильеры. Климат на протяжении всего силурийского периода, вероятно, был теплым, влажным и лишь в конце силура на севере 'он стал сухим и жарким. В силурийском периоде жизнь проникает на сушу. Первые наземные растения, остатки которых найдены в силурийских отложениях, получили название псилофитов, что значит безлистые, голые растения. Высотой они были не более полуметра. По внешнему виду растения напоминали современные сфагновые мхи, однако имели более простую организацию. По своему строению псилофиты похожи на бурые водоросли, от которых они, по-видимому, и произошли. Росли псилофиты в увлажненных местах или в мелких водоемах. Ветвление у псилофитов было дихотомическим, то есть каждая ветка разделялась на две. Их тело еще четко не расчленялось на корневую и стебельную части. Вместо корней у них были отростки—ризоиды, которыми они прикреплялись к почве. Роль листьев выполняли чешуйки. На концах веток псилофитов располагались органы размножения — спорангии, в которых развивались споры. Среди растений силурийских водных бассейнов преобладали водоросли: зеленые, сине-зеленые, красные, сифоновые. бурые, почти не отличавшиеся по своему строению от современных водорослей. Такое сходство натолкнуло некоторых исследователей на мысль о том, что в отдельных частях современных океанов температура, соленость и другие особенности воды сохранились такими же, какими они были в то отдаленное время. Животный мир силурийского периода представлен главным образом теми же типами беспозвоночных, которые жили и в ордовике. Довольно распространенными были трилобиты (свыше 80 видов), моллюски (свыше 760 видов), брахиоподы (свыше 290 видов) и морские лилии, чашечки которых имели характерные для цистоидей ромбические поры. В позднем силуре появляются многочисленные представители морских звезд и морских ежей. Среди силурийских двустворчатых моллюсков большое значение приобретают таксодонты, гетеродонты, десмодонты. Характерной особенностью некоторых из этих животных было то, что их створки загибались в противоположные стороны. Брюхоногие моллюски силура выделялись весьма любопытными особенностями. У подавляющего большинства раковина была завернута вправо. Кроме того, некоторые из них имели шаровидную раковину с разрезом посредине, постепенно зараставшим либо превращавшимся в ряд дырочек. Значительно распространились в морях силурийского периода головоногие моллюски. Представители небольшого рода—вольбортелла—с роговой раковиной, жившие в кембрийском и ордовикском периодах, дали многочисленных потомков (крупных и малых) с округлыми и гладкими известняковыми раковинами. Это свидетельствует об их большой подвижности. Самые известные представители головоногих — ортоцерасы. Их мягкое тело напоминало современных осьминогов, но в отличии от осьминогов ортоцерасы имели длинную прямую раковину, сильно напоминавшую прямой рог. Отсюда и их название “ортоцерасы”, что в переводе значит “прямой рог”. Их длина достигала 1 метра. Плавали ортоцерасы раковиной вперед, а в спокойном состоянии повисали с помощью воздушных камер и хватательных щупалец, распуская их как парашюты. Ортоцерасы—предки всех головоногих, имевших перегородки. Их потомок — наутилус — живет и в настоящее время. В силурийский период наряду с трилобитами появляется своеобразная группа животных, тело которых было покрыто плотным панцирем с многочисленными шипами и состояло из сегментов (5 головных, 7 грудных и 6 брюшных) и овального хвостового плавника или концевой иглы. Этих животных называют ракоскорпионами. Подвижные, хорошо вооруженные, они являлись подлинными властителями силурийских морей. В позднем силуре появляются первые животные, дышавшие легкими. Близкие родственники современных скорпионов, они, однако, имели много общего с ракоскорпионами, то есть были переходной группой от ракоскорпионов к современным скорпионам. Из представителей кораллов самыми распространенными являлись табуляты—червеобразные животные с известняковыми трубочками. Они жили колониями. Трубочки разделялись на камеры перегородками. Иногда, помимо перегородок, у них были еще длинные ряды коротких шипов или продольных ребер. В среднем силуре появляются первые представители настоящих кораллов. Они жили отдельными особями. Их чашечка высотой до 20 см имела прочную наружную стенку. У одних кораллов было четкое четырехлучевое строение, у других — двусторонне-симметричное строение, лежащее в основе строения всех кораллов и наблюдающееся даже в зародышевых формах современных кораллов. От четырех отрядов ордовикских плавающих остракод произошли 23 рода силурийских, величиной 22—80 мм. Среди иглокожих в силуре появляются настоящие бластоидеи, офиуры, морские звезды, настоящие морские ежи. Силурийские рыбы еще не имели внутреннего костного скелета. Их тело и ротовая полость были сплошь покрыты маленькими кожными зубами. Среди рыб встречались костно-щитковые, бесщитковые и разнощитковые. В позднем силуре появились настоящие челюстные рыбы с парными плавниками и сложным скелетом. В среднем силуре от Европы до Сибири, от Канады до Аргентины распространились конусовидные, прямые или свернутые в спираль граптолиты.В конце силура они почти полностью вымерли. Близкие родственники иглокожих.— граптолиты большими группами прикреплялись ко дну, скалам, водорослям. У отдельных граптолитов были нежные парашюты, благодаря которым они свободно плавали в морской воде. Их наружные скелеты состояли из хитинообразного вещества. Животные обитали главным образом вблизи низких берегов, в лагунах, на небольших глубинах, где откладывались глинистые осадки, богатые органическими веществами. Когда в конце силура в результате тектонических движений берега поднялись, вблизи их началось отложение грубого обломочного материала. Усилился прибой. Сложившиеся условия оказывали отрицательное влияние на граптолитов, поэтому их жизненный ареал значительно сократился. Вблизи берегов стали появляться кораллы, брахиоподы, мшанки, для которых новые условия были чрезвычайно благоприятными. Новые роды рыб и наутилоидей питались граптолитами, что также привело к значительному уменьшению их численности. Граптолитами питались, вероятно, и ракоскорпионы. Когда же в начале девона появилось множество хороших пловцов — позвоночных и аммоноидей, граптолиты совершенно исчезли.

Силурийская флора и фауна (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Tags: Силур |

| Previous Day | 2011/09/04 [Archive] |

Next Day |