[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 7 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| January 31st, 2013 | |

|---|---|

| 08:40 pm [industrialterro] [Link] |

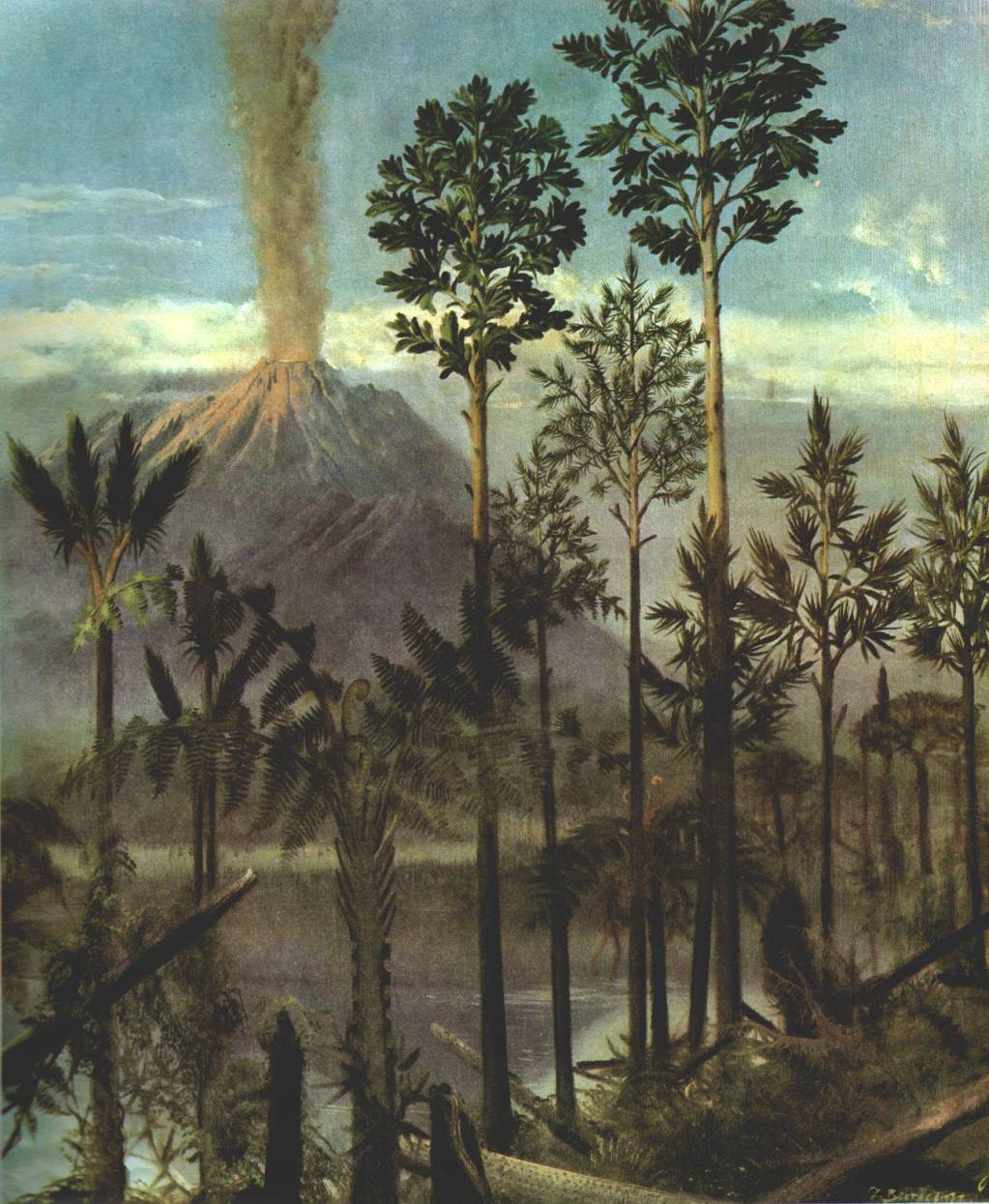

Немного юрской ботвы Юрский период, начавшийся примерно 195 млн. лет назад, был более влажным и жарким, чем триас. Бесчисленные болота и пресноводные озерца были населены первыми лягушками. В буйной растительности видное место занимали голосеменные, среди которых господствовали хвойные (на заднем плане и слева на среднем плане) и цикадовые (показаны на переднем плане и справа на среднем плане). По-прежнему, были широко распространены беннетиты, на влажных местах росли папоротники и хвощи.

Репродукции (1, 2):

Позднеюрская и раннемеловая флора носила тропический характер. В условиях теплого и большей частью влажного климата хорошо себя чувствовали разнообразные папоротники (на картине внизу на переднем плане изображены Matonidium). Доминировали все же голосеменные, в частности, цикадовые. Похожая на пальму Williamsonia, достигавшая высоты многих метров, изображена на переднем плане справа; она относится к беннетитовым (Bennettitales), первые представители которых появились в триасе. Широко были представлены также хвойные (в частности, предки современной секвойи, показанные на заднем плане справа) и гинкговые (из этих последних до наших дней дожил один вид Ginkgo biloba). У левого края картины видна часть кроны гинкгового дерева, листья которого глубоко рассечены на две узкие доли.

Во многих местах в юрском периоде произрастали непроходимые леса, образованные главным образом голосеменными. Господствующее положение среди них занимали предки современных секвой - высокие пирамидальные деревья - и гигантские предки араукарии с могучим стволом и разлапистой кроной, напоминающие современную сосну.

Tags: Растительность, Юра |

| March 30th, 2012 | |

| 08:11 pm [industrialterro] [Link] |

Немного триасовой ботвы С началом верхней перми начался новый период эволюции растительного царства - мезофит. Примитивные сосудистые споровые растения вымирают и замещаются голосеменными, становящимися главенствующим элементом флоры. Наиболее широко распространенными представителями последних в начале мезофита были цикадовые и беннетиты. Некоторые представители цикадовых, иначе называемых саговыми, изображены в левой части картины. Стебли цикадовых были короткими и клубневидными или прямыми столбообразными, изредка разветвленными. На вершине они несли крону из крупных перистых листьев, напоминающих листья пальм. Беннетиты связаны с цикадовыми тесным родством. Среди них имелись как кустарники (Wielandiella), так и древесные растения (Williamsonid). Широко распространились в мезофите также гинкговые и хвойные - ели, кипарисы и сосны (изображены на заднем плане). Появляются гигантские мамонтовые деревья, или секвойи. На влажных местах продолжают существовать папоротники (задний план, справа), а на заболоченных участках - хвощи (средний план, справа), однако все эти криптогамные растения сильно мельчают.

Репродукции (1, 2):

Типичный пейзаж европейского нижнего триаса. В это время в Европе господствовали условия засушливого климата. Растительность повсеместно отступала к воде. По берегам небольших водоемов росла Pleuromeia, относящаяся к плаунам и достигающая высоты 2 м. Ее стройные стволы несут рубцы - следы опавших листьев и увенчаны густой лиственной кроной, на самой вершине шишковидный спорофил. В воде растет близкая к хвощам Schizoneura, на заднем плане изображена группа хвойных рода Voltzia. На прибрежном песке отпечатались следы неизвестного ящера, ранее относимого к роду Chirotherium. Сегодня ученые полагают, что эти следы принадлежат текодонту тицинозуху {Ticinosuchus). Текодонты были предками динозавров, летающих ящеров, крокодилов и птиц..

Триас Европы. Слева похожие на столбы Pleuromeiа, на заднем плане - примтивные хвойные рода Voltzia. Справа крупный плотоядный ящер из отряда текодонтов рода Ticinosuchus и его следа, напоминающие отпечатки человеческих рук.

Ландшафт, типичный для верхнего триаса - нижней юры Северного Полушария.

Tags: Растительность, Триас |

| December 12th, 2011 | |

| 06:46 pm [industrialterro] [Link] |

Немного пермской ботвы В ходе пермского периода - последнего периода палеозойской эры - климат Земли резко изменился. В Северном полушарии, вглубь которого сильно продвинулся жаркий пояс, образовались обширные пустыни. Возникавшие в это время породы были окрашены в красноватый цвет из-за наличия в них окислов железа - следствие воздействия сильного солнечного излучения на почву, не защищенную растительным покровом. Обновлялся состав растительного и животного царств. Эпоха господства низших сосудистых растений - плаунов, хвощей и папоротников - окончилась уже на границе нижней и верхней перми. С верхней перми эра древней растительной жизни - палеофит - закончилась; начался мезофит, характеризующийся господством голосеменных растений. Для верхней перми характерны роды примитивных хвойных из групп кониферов, такие, как изображенные здесь Lebachia и Emestiodendron, известные раньше под названием "Walchia". Среди позвоночных на первое место вышли пресмыкающиеся, которые были приспособлены к жизни в сухом климате лучше амфибий.

В нижней перми, бывшей временем изменений климата, сухие периоды нередко сменялись влажными, когда по берегам озер и рек быстро воцарялась буйная растительность, в которой было представлено большинство типов карбоновой флоры. В числе их широко распространены были Sigilaria (на среднем плане, справа и в центре), каламиты, селившиеся по берегам водоемов и непосредственно в воде, кордаиты (на среднем плане, в центре), Psaromus (на среднем плане, слева), Lebachia и Ernestiodendron (на заднем плане, справа), Sphaenophyllum (на переднем плане, слева и в центре), а также другие древовидные и семенные папоротники (роды Odontopteris, Asterotheca, Dactylotheca, Callipteris и др.).

Tags: Пермь, Растительность |

| October 9th, 2011 | |

| 05:06 pm [industrialterro] [Link] |

Немного карбоновой ботвы

В карбоне, иначе называемом каменноугольным периодом, по берегам лагун и по бесчисленным топям наблюдалось необычайно бурное развитие растительности. Справа на заднем плане представлены гигантские плауны - лепидодендроны (Lepidodendron); слева на среднем плане высятся стройные сигиллярии (Sigillaria) с пучками длинных узких листьев на вершине. В это время уже достигают расцвета и голосеменные растения из группы кордаитов (Cordaius). Два наиболее высоких дерева в центре картины принадлежат роду Eucordailes, характеризующимся гладким стволом и хорошо развитой кроной. Позади них показаны два экземпляра Poacordaites, правее - три экземпляра Dorycordaites, наконец, в середине картины на переднем плане изображен Psaronius, характеризующийся вееровидными листьями.

Герцинские и варисцийские горообразовательные процессы сопровождались опусканием обширных участков суши в межгорный котловинах и прибрежных областях. Здесь образовалось множество заболоченных бассейнов, быстро заросших непроходимыми джунглями. Именно в этих местах находятся сейчас важнейшие местонахождения каменного угля Европы и Северной Америки. Карбоновые леса были образованы преимущественно гигантскими древовидными плаунами (показаны Lepidodendron в средней части картины, на заднем плане и Sigillaria налево, на среднем плане), хвощами из группы каламитов (на переднем плане, слева и на среднем плане изображены Calamitina и Eucalamitis), кордаитами (справа, на среднем плане) и древовидными папоротниками (на переднем плане, справа):

Деревья, вывороченные могучими доисторическими ураганами, погружались в болота и со временем превращались в уголь. На картине показаны переломанные сигиллярии (Sigillaria), в то время как кордаиты и лепидодендроны прогибаются под напором ураганного ветра. По воздуху несутся оторванные от стволов ветви древовидных папоротников рода Psaronius.

Tags: Карбон, Растительность |

| September 29th, 2011 | |

| 08:04 pm [industrialterro] [Link] |

Немного девонской ботвы Эволюция наземной растительности девонского периода уже вполне определенно выявлена. Отложения нижнего и среднего девона характеризуются еще низкоорганизованной растительностью, известной под названием «псилофитовой», наиболее типичным представителем которой является примитивное папоротиикообразное — псилофитон.

Tags: Девон, Растительность |

| September 15th, 2011 | |

| 08:19 pm [industrialterro] [Link] |

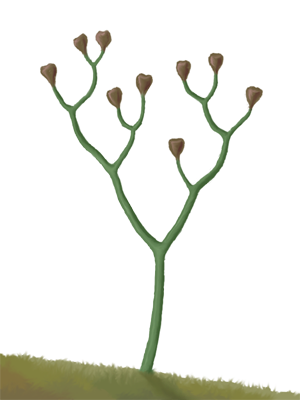

Немного силурийской ботвы К концу силурийского периода началось освоение суши растениями. В начале девона болотистые прибрежные суши были уже густо заселены примитивной низкорослой флорой, образованной различными вымершими группами тайнобрачных, главным образом псилофитами и примитивными сосудистыми растениями - птеридофитами. Эти растения размножались спорами, переносимыми ветром. Побеги примитивных наземных растений вырастали из клубневидных или стелющихся несущих корни образований; они ветвились и несли на вершины спорангии. Наиболее примитивные псилофиты не имели листьев (Rhynia, Horneophyton (прим. - на данном этапе выделены в отдельный класс риниофитов (Rhyniophyta))), у других побеги были покрыты зачаточными листьями (Psilophyton). На рисунке изображены типичные виды псилофитовой флоры нижнего девона. Справа над поверхностью воды поднимает свои пучки низкий и мелкий Zosterophyllum (промежуточная форма между папоротниками и плаунами); слева от него, на суше, возвышается высокий Psilophyton, под ним стелется звёздчатый Sciadophyton, наконец, слева у воды тянется вверх Protolepidodendron, предшественник современных плаунов. Вдали раскинулись заросли ползучих дрепанофикусов (Drepanophycus), внешне сильно напоминающих плауны. Спорангии у дрепанофикуса и протолепидодендрона на ветвях, несущих маленькие листочки. В листья уже проникла сосудистая система.

Cooksonia, древнейшее сосудистое растение, средний силур

Tags: Растительность, Силур |

| September 4th, 2011 | |

| 05:01 pm [industrialterro] [Link] |

Немного ордовикской ботвы В ордовике появляются самые первые наземные растения:

В ордовикский период морское мелководье покрывало значительную часть планеты. В хорошо прогреваемых солнцем морях, наряду с новыми группами беспозвоночных животных, появляются и новые группы растений. Начался процесс освоения растениями пресноводных бассейнов, расположенных на морском побережье. На переднем плане показаны заросли Boiophyton pragense, спорового растения, уже обладавшего прочным стеблем и хорошо развитой сосудистой системой - сетью каналов, по которым вода с растворенными в ней питательными веществами могла поступать ко всем частям организма. Растения подобного плана строения вскоре заселили сушу. Tags: Ордовик, Растительность |