[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

November 10th, 2011

| November 10th, 2011 | |

|---|---|

| 07:08 pm [industrialterro] [Link] |

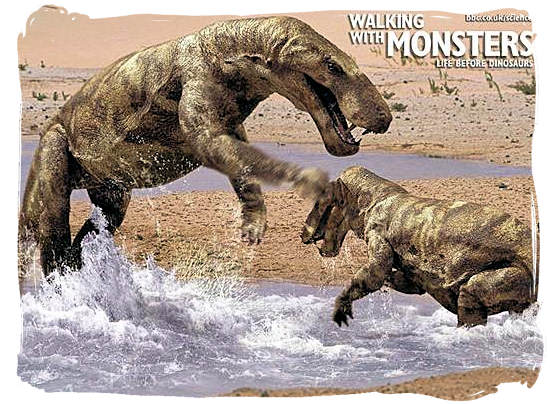

Estemmenosuchus Эстемменозух (Estemmenosuchus) — род примитивных «среднепермских» растительноядных терапсид семейства эстеменнозухид. Два вида — Estemmenosuchus uralensis и Estemmenosuchus mirabilis. Обнаружены в составе так называемой Очёрской фауны (найдена у деревни Ежово в Очерском районе Пермской области, возраст около 267 млн лет). Типовой вид — Estemmenosuchus uralensis, описан П. К. Чудиновым в 1960 году. Крупное животное (длина черепа до 68 см, возможно, больше). Череп с чрезвычайно развитой орнаментацией (выросты в лобно-теменной области, на скулах и т. д.). Интересно, что по наблюдениям М. Ф. Ивахненко, выросты присутствуют лишь на самых крупных черепах. Мощные клыки и резцы, округлые в сечении. Заклыковые зубы многочисленные (20—28 пар), булавовидные. Тело массивное, передние лапы чуть длиннее задних, кисти и стопы широкие. Хвост относительно короткий. Общая длина могла превышать 4 метра. Известен из местонахождений Очёр и Лужково. Второй вид — Estemmenosuchus mirabilis. Этот эстемменозух гораздо мельче (череп длиной до 42 см), но выросты на черепе выражены еще больше. Так, выросты над глазами разветвлены, выросты на скуловых дугах столь длинные, что ширина черепа равна длине. Морда относительно короче, чем у типового вида. Известен по единственному скелету из типового Очерского местонахождения. Очерские эстемменозухиды, описанные под названиями аноплозух (Anoplosuchus) и зоферозух (Zopherosuchus) оказались молодыми особями типового вида эстемменозуха. Это некрупные животные без выраженных выростов на черепе. Не исключено, впрочем, что это самки — некоторые особи «аноплозуха» по размерам не уступают собственно эстемменозуху. Вместе со скелетом «аноплозуха» обнаружены многочисленные костные бляшки, покрывавшие тело животного. Для эстемменозухов известны остатки шкуры (на черепах, включая «рога»). Изучение этих находок Чудиновым позволило установить, что чешуи или роговых покрытий у эстемменозухов не было. Шкура была толстая, с кожными железами. Костные бляшки могли находиться в толще кожи. Эстемменозухиды вели полуводный образ жизни (как бегемоты). Основу их питания могли составлять отмершие стволы каламитов. Тем не менее, строение зубной системы не исключает и всеядность (например, питание падалью). Обычно эстемменозухов считают дейноцефалами, но М. Ф. Ивахненко сближает их с примитивными горгонопсами. Estemmenosuchus was a large, clumsy-looking animal, the size of an adult bull, with a sprawling posture. The skull is high and massive, and possesses several sets of large horns, somewhat similar to the antlers of a moose, growing upward and outward from the sides and top of the head. The skull superficially resembles that of Styracocephalus, but the "horns" are formed from different bones; in Estemmenosuchus the horns are located on the frontals and protrude upward, whereas in Styracocephalus the horns are formed by the tabular and extend aft. Estemmenosuchus lived some 267 million years ago.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| Time | Event |

| 07:34 pm [industrialterro] [Link] |

Galechirus Galechirus is an extinct genus of therapsid mammal-like reptile. It was about 30 cm (1 ft) long. This lizard-like creature is considered to be a dicynodont by some paleontologists; others think Galechirus is the young of a larger therapsid genus. Judging from its teeth, it was an insectivore.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| Time | Event |

| 07:40 pm [industrialterro] [Link] |

Galepus Galepus is an extinct genus of therapsid. Галеоповые (Galeopidae Broom, 1912) — семейство дромазавров, возможно, близкое к предкам дицинодонтов.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| Time | Event |

| 07:55 pm [industrialterro] [Link] |

Glanosuchus Glanosuchus is an genus of scylacosaurid therocephalian from the Late Permian of South Africa. The type species G. macrops was named by Robert Broom in 1904. Glanosuchus had a middle ear structure that was intermediate between that of early therapsids and mammals. Ridges in the nasal cavity of Glanosuchus suggest it had an at least partially endothermic metabolism similar to modern mammals. Glanosuchus macrops was first described in 1904 by South African paleontologist Robert Broom. He named the genus and species on the basis of a nearly complete holotype skull. The skull has been distorted during fossilization and the bone is indistinguishable from the surrounding matrix in some parts. In illustrating the holotype, Broom chose to reconstruct the skull of the species rather than draw the actual specimen. The skull of Glanosuchus is about 12 inches (30 cm) long. In life, Glanosuchus probably grew to around 6 feet (1.8 m) in length. Like other early therocephalians, Glanosuchus had a long, deep snout and large canine teeth. The incisor teeth at the front of the upper jaw are also large and blade-like. There are six incisors on either side of the upper jaw, the furthest one being noticeably smaller than the rest. Five small pointed teeth are located behind each canine. The snout is wider in the front than it is behind, an usual feature among therapsids but present in several other related therocephalians. The nostrils are positioned at the tip of the snout and directed forward. Glanosuchus represents an early stage in the development of the mammalian middle ear. Modern mammals have three bones in the middle ear (the malleus, incus, and stapes) that transfer sound energy from the eardrum to the fluid of the inner ear. The malleus, incus, and stapes of mammals developed from the articular, quadrate, and angular bones of early therapsids. Studies of the bones of Glanosuchus show that it had a very thin plate of bone that acted as an ear drum, receiving sounds and transferring them to a small air-filled cavity. The stapes and vestibular foramen (the hole that connects the middle and inner ears) are preserved in one specimen of Glanosuchus that was examined by grinding away cross sections of the skull. The anular ligament, a ring-like structure that forms a seal between the end of the stapes and the rim of the vestibular foramen, was probably held in place by cartilage. The transfer of sound between the thin bony plate and the vestibular foramen in Glanosuchus was not as effective as it is in mammals, meaning that the animal had a less acute sense of hearing. Glanosuchus may have been one of the first therapsids to achieve endothermy, or warm-bloodedness. Endothermy is seen today in mammals, the only living group of therapsids. Reptiles, the closest living relatives of mammals, are cold-blooded ectotherms with lower metabolic rates. Endothermic animals likely evolved from more primitive ectothermic synapsids sometime in the Permian or Triassic. While fur, commonly accepted as a clear indication of endothermy, has not been found in non-mammalian therapsids, some skeletal features preserved in therapsid remains may be an indication of the metabolic rates of these animals. Modern mammals possess maxilloturbinates, which are a type of concha (shelf of bone) in the nasal cavity that collect moisture from inhaled air. As endotherms, mammals must breath rapidly in order to supply enough oxygen for their high metabolisms. As oxygen passes into and out of the nasal cavity, it dries out the surrounding tissue. Water from inhaled air condenses on the maxilloturbinates, preventing the drying out of the nasal cavity and allowing mammals to inhale enough oxygen to support their high metabolisms. Reptiles and more primitive synapsids have conchae, but these plates of bone are involved in sensing smell rather than preventing desiccation. While the maxilloturbinates of mammals are located in the path of airflow to collect moisture, sensory cochae in both mammals and reptiles are positioned farther back and above the nasal passage, away from the flow of air. Glanosuchus has ridges positioned low in the nasal cavity, indicating that it had maxilloturbinates that were in the direct path of airflow. The maxilloturbinates may not have been preserved because they were either very thin or cartilaginous. The possibility has also been raised that these ridges are associated with an olfactory epithelium rather than turbinates. Nonetheless, the possible presence of maxilloturbinates suggests that Glanosuchus may have been able to rapidly breath air without the nasal passage drying out, and therefore could have been an endotherm. Glanosuchus is the earliest known therapsid to possess maxilloturbinates, but it shares features with reptiles that suggest it was not fully endothermic. Choanae, two holes in the palate that connect the nasal cavity to the mouth, are positioned far forward in reptiles, early synapsids, and Glanosuchus. This shortens the nasal cavity, thereby reducing the ability to humidify incoming air. The choanae migrated farther back in the palate later in therocephalian evolution, suggesting that advanced forms like Bauria had high metabolic rates similar to those of mammals. As the choanae moved farther back, a secondary palate expanded in front of it. This expansion occurred in both therocephalians and the related cynodonts, indicating that the two groups were convergently acquiring mammalian characteristics in the Permian and Triassic. Althoug therocephalians died out by the Middle Triassic, cynodonts continued to diversify, giving rise to fully endothermic mammals in the Late Triassic.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| Time | Event |

| 07:59 pm [industrialterro] [Link] |

Gorgonops Горгонопс (Gorgonops) — род хищных терапсид, представитель отряда горгонопсов. Первый из описанных горгонопсов, типовой вид Gorgonops torvus выделен Р. Оуэном в 1876 году на основании неполного черепа из свиты Бофорт Южной Африки. Позднее было описано еще несколько видов, преимущественно по остаткам черепов. Это горгонопсия средних размеров, с черепом от 20 до 35 см длиной. Особенность рода — уплощенный череп и широкие скуловые дуги. Мощные резцы, саблевидные клыки, число заклыковых зубов верхней челюсти резко сокращено (у типового вида — от одной до четырех пар). Обычно горгонопса изображают наземным хищником, но близкий род зухогоргон со сходными пропорциями черепа мог быть полуводным. Такой образ жизни могли вести и различные виды рода Горгонопс. Признаются валидными следующие виды: Gorgonops torvus (Оуэн, 1876)— типовой вид, длина черепа около 20 см. Происходит из зон Tropidostoma — Cistecephalus поздней перми Южной Африки. Gorgonops longifrons (Haughton, 1915) — из одновозрастных отложений, длина черепа до 35 см. Может быть синонимом типового вида. Gorgonops whaitsi (Broom, 1912) — крупнее типового вида, исходно относился к роду Scymnognathus. Также происходит из зон Tropidostoma — Cistecephalus. Известен полный скелет, животное довольно тяжелого телосложения с длинным массивным черепом. Gorgonops dixeyi (Haughton, 1926) — из слоев Чивета в Ньяссаленде (ныне Малави). Крупный вид с уплощенным черепом. Часто выделяется в особый род Chiwetasaurus. По возрасту, вероятно, соответствует зоне Cistecephalus. Gorgonops kaiseri (Broili & Schroeder, 1934) — крупный вид с длиной черепа 35 см. Череп выше и уже, чем у других видов. Древнее других видов рода — происходит из зоны Pristerognathus. Ранее выделялся в особый род Pachyrhinos. Gorgonops eupachygnathus (Watson, 1921). Описан по неполному черепу небольших размеров, может быть молодой особью типового вида. Gorgonops (literally "Gorgon' face") is an extinct genus of therapsid which lived about 255-250 million years ago, during the latest part of the Permian Period. It was a typical representative of the suborder Gorgonopsia, the dominant predators of their day, which in the largest forms grew to over four metres long. Gorgonops possessed highly developed, 12-cm long "sabre" canine teeth, similar to those found in sabre-toothed cats in the Cenozoic. Arguments have even been made for therapsids of its time being endothermic, though no strong evidence exists either way. All of the gorgonopsids are believed to have died out in the Permian extinction. Gorgonops itself was a medium to large-sized representative of the group, with a skull length of twenty to thirty-five centimetres, depending on the species. It ranged from 2 to 2.5 metres long from nose to tail. Gorgonops derived superior speed from long legs held beneath its body.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| Previous Day | 2011/11/10 [Archive] |

Next Day |