[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| March 30th, 2012 | |

|---|---|

| 07:51 pm [industrialterro] [Link] |

Purlovia Пурловия (Purlovia) — тероцефал поздней перми России. Останки найдены в Нижегородской области. Описан М. Ф. Ивахненко в 2011 году. Длина черепа 20 см. Он очень широкий из-за расширения в височной области. Посторбитальная длина составляет половину всей длины черепа, сверху череп выглядит треугольным. Зубы как у собаки. Purlovia is an extinct genus of therocephalian therapsid from the Late Permian of Russia. Together with the closely related South African genus Nanictidops, it is a member of the family Nanictidopidae. Fossils have been found from the Tonshayevsky District of Nizhny Novgorod Oblast. The type species of Purlovia, P. maxima, was named in 2011. In comparison to other therocephalians, Purlovia has a very wide skull due to a widened temporal region. Viewed from above, it looks roughly triangular. The skull is about 20 centimetres (7.9 in) long, with nearly half its length in the postorbital region behind the eye sockets. It has large canine teeth and smaller buccal, or cheek teeth, along the thick upper and lower jaws. The lower jaw is robust and curved upward, with a well-developed symphyseal region where the two halves of the jaw meet.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| December 12th, 2011 | |

| 07:13 pm [industrialterro] [Link] |

Великое пермское вымирание Массовое пермское вымирание (неформально именуемое как The Great Dying — великое вымирание, или как The Greatest Mass Extinction of All Time — величайшее массовое вымирание всех времён)) — одно из пяти массовых вымираний, сформировало рубеж, разделяющий такие геологические периоды, как пермский и триасовый, и отделяет палеозой от мезозоя, примерно 251, 4 млн лет назад. Является одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, привела к вымиранию 96 % всех морских видов и 70 % наземных видов позвоночных. Катастрофа стала единственным известным массовым вымиранием насекомых, в результате которого вымерло около 57 % родов и 83 % видов всего класса насекомых. Ввиду утраты такого количества и разнообразия биологических видов восстановление биосферы заняло намного более длительный период времени по сравнению с другими катастрофами, приводящими к вымираниям. Модели, по которым протекало вымирание, находятся в процессе обсуждения. Различные научные школы предполагают от одного до трёх толчков вымирания. У учёных до сих пор нет единого мнения по поводу того, что же могло явиться причиной столь разрушительного бедствия. Ни до, ни после него на нашей планете не случалось ничего подобного. Конечно, случались кризисы, но даже «меловое вымирание», истребившее динозавров, унесло «всего лишь» половину видового разнообразия планеты, что не идёт в сравнение с катастрофой, произошедшей на границе перми и триаса (пермской катастрофой). Есть теории, есть анализы горных пород, относящихся к тому периоду, которые свидетельствуют о невероятных изменениях климата. Но ответа на главный вопрос по-прежнему нет... ( Основные теории о причинах Великого пермского вымирания видов ) В результате массового вымирания с лица Земли исчезло множество видов, ушли в прошлое целые отряды и даже классы; большая часть отряда парарептилий (кроме предков современных черепах), многие виды рыб и членистоногих (в том числе знаменитые трилобиты). Катаклизм также сильно ударил по миру микроорганизмов. Счиается, что на восстановление биосферы после массового вымирания ушло около 30 млн лет, однако некоторые ученые делают выводы, что оно могло произойти и за более короткий промежуток времени, около 5-10 млн лет. Вымирание старых форм открыло дорогу многим животным, долгое время остававшимся в тени: начало и середина следующего за пермью, триасового периода ознаменовалось становлением архозавров, от которых произошли динозавры и крокодилы, а впоследствии птицы. Кроме того, именно в триасе появляются первые млекопитающие.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Извержение супервулкана Тоба 75 тысяч лет до н.э. привело почти к полному уничтожению тогдашней человеческой популяции. Поверхностное базальтовое извержение вулкана Лаки в Исландии (1783-1784 гг).

Tags: Массовое вымирание, Пермь |

| 06:46 pm [industrialterro] [Link] |

Немного пермской ботвы В ходе пермского периода - последнего периода палеозойской эры - климат Земли резко изменился. В Северном полушарии, вглубь которого сильно продвинулся жаркий пояс, образовались обширные пустыни. Возникавшие в это время породы были окрашены в красноватый цвет из-за наличия в них окислов железа - следствие воздействия сильного солнечного излучения на почву, не защищенную растительным покровом. Обновлялся состав растительного и животного царств. Эпоха господства низших сосудистых растений - плаунов, хвощей и папоротников - окончилась уже на границе нижней и верхней перми. С верхней перми эра древней растительной жизни - палеофит - закончилась; начался мезофит, характеризующийся господством голосеменных растений. Для верхней перми характерны роды примитивных хвойных из групп кониферов, такие, как изображенные здесь Lebachia и Emestiodendron, известные раньше под названием "Walchia". Среди позвоночных на первое место вышли пресмыкающиеся, которые были приспособлены к жизни в сухом климате лучше амфибий.

В нижней перми, бывшей временем изменений климата, сухие периоды нередко сменялись влажными, когда по берегам озер и рек быстро воцарялась буйная растительность, в которой было представлено большинство типов карбоновой флоры. В числе их широко распространены были Sigilaria (на среднем плане, справа и в центре), каламиты, селившиеся по берегам водоемов и непосредственно в воде, кордаиты (на среднем плане, в центре), Psaromus (на среднем плане, слева), Lebachia и Ernestiodendron (на заднем плане, справа), Sphaenophyllum (на переднем плане, слева и в центре), а также другие древовидные и семенные папоротники (роды Odontopteris, Asterotheca, Dactylotheca, Callipteris и др.).

Tags: Пермь, Растительность |

| December 11th, 2011 | |

| 06:01 pm [industrialterro] [Link] |

Macroleter Макролетер (Macroleter) — род вымерших ископаемых рептилий семейства токозаврид отряда анапсид. Макролетер найден в 1984 году Г. И. Твердохлебовой и М. Ф. Ивахненко в «среднепермских» отложениях реки Мезень. Типовой вид — M. poezicus. Входит в состав мезенского субкомплекса, одновозрастного Очерской фауне. Данный субкомплекс, по-видимому, содержит фауну каламитовых болот. Все входившие в эту фауну животные — относительно мелкие, полуводные. Макролетер был полуназемным животным, сходным по экологии с современными жабами. Хищное животное, в частности, макролетер питался молодью проколофонов никтифруретов. Длина черепа до 10 см, общая длина до 60 см. Кожа макролетера могла быть относительно мягкой и проницаемой, не исключено наличие кожных желез (в частности, смачивавших барабанную перепонку). В 1980 году Э.Олсон описал остатки некрупного рептилиеморфа из «средней» перми (формации Чикаша) Оклахомы как Seymouria agilis. В 2001 году Р. Рейс и М. Лаурин переизучили этот образец и установили, что это макролетер (M. agilis). Это одно из немногих подтверждений существования преемственности пермских фаун Северной Америки и Восточной Европы. В то же время, правильность трактовки данной находки оспаривается. Это может быть представитель другого рода парарептилий, лишь внешне сходного с токозавридами.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофоны |

| 05:57 pm [industrialterro] [Link] |

Protorothyris Protorothyris is an extinct genus of Early Permian protorothyridid known from Texas and West Virginia of the United States. It was first named by Llewellyn Ivor Price in 1937 and the type species is Protorothyris archeri. P. archeri is known from the holotype MCZ 1532, a three-dimensionally preserved skull and from the referred specimens, which come from four additional individuals, MCZ 2147-2150. All specimens were collected in the Cottonwood Creek site, from the Archer City Formation, Texas, dating to the Asselian stage of the Cisuralian epoch, about 299-294.6 million years ago. A second species, P. morani, was first named by Alfred Sherwood Romer in 1952 with its own generic name, Melanothyris. In 1973, J. Clark and Robert L. Carroll recombined P. morani as a Protorothyris species. It is known from the holotype CM 8617, a three-dimensionally preserved skull. It was collected in the Blacksville site, from the Washington Formation (Asselian stage) of West Virginia. Protorothyris was the size of a lizard.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь |

| 05:40 pm [industrialterro] [Link] |

Rhipaeosaurus Рипейазавр (Rhipaeosaurus tricuspidens) — примитивная рептилия или парарептилия позднепермской эпохи. Сближается с примитивными парейазаврами, может быть потомком лантанозухов или токозавров. Род описан И. А. Ефремовым в 1940 году из «среднепермских» отложений Белебея в Башкирии. Входит в состав пресноводной ассоциации Очерского комплекса. Длина черепа около 12 см, общая длина до 120 см. Череп низкий треугольный, с костными разрастаниями в области щек. Зубы уплощенно-листовидные, с острыми боковыми зазубренными кантами. Питался растительностью по берегам водоёмов. Конечности сильные, шея необычно длинная для парарептилий. Вероятно, обладал амфибийной физиологией — без развитого чешуйного покрова. Может быть близок к мелким парейазаврам-элджиниям. Типовой вид рода Rhipaeosaurus.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофоны |

| 05:23 pm [industrialterro] [Link] |

Nyctiphruretus Никтифрурет (Nyctiphruretus) — род вымерших примитивных рептилий позднепермской эпохи. Принадлежит к отряду проколофонов подкласса анапсид. Описан И. А. Ефремовым в 1938 году из «среднепермских» отложений реки Мезень. Мелкое животное, длиной около 30—40 см, внешне похож на ящерицу. Глазницы огромные (вероятно, глазница расширена назад для крепления челюстной мускулатуры), большое отверстие теменного глаза. Возможно, имелась солевая железа возле ноздри. Ефремов считал никтифрурета ночным животным (отсюда название — «ночной воришка»). Крыша черепа покрыта мелкими остеодермами — это предполагает наличие чешуи. Не исключено, что никтифрурет был растительноядным и питался водорослями (строение его зубов сходно с таковым у никтеролетера). С другой стороны, он мог питаться насекомыми. Характерен для мезенского субкомплекса «средней» перми Приуралья, составляет до 75 % всей фауны. Обитал в каламитовых зарослях по берегам соленых водоемов, по образу жизни мог напоминать игуан-амблиринхов. Интересно, что молодью никтифруретов питалась крупная парарептилия макролетер (Macroleter). Типовой вид — N. acudens, второй вид — N. optabilis описан В. В. Булановым в 2002 году. Никтифруреты - наиболее примитивные и древнейшие проколофоны мира, найденные в большом количестве в позднепермских местонахождениях бассейна р. Мезень (Архангельская область). По внешнему облику напоминали крупных современных ящериц (длина тела до 0,5 м). Голова плоская, неправильно-треугольной формы, с очень большими глазницами и крупным отверстием "теменного глаза". В пасти содержатся мелкие многочисленные однотипные зубы. Вели сумеречный образ жизни, питались насекомыми и другими беспозвоночными. Населяли прибрежные зоны обширных мелководных водоемов.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофоны |

| 05:26 pm [industrialterro] [Link] |

Stereosternum Stereosternum is a genus of mesosaurid marine reptile from the Early Permian of Brazil. Named in 1886 by the famous paleontologist Edward Drinker Cope--who was presumably taking a break from chasing bigger dinosaurs--Stereosternum was a tiny marine reptile of the early Permian period that looked like a precisely scaled-down version of its better-known contemporary Mesosaurus. Judging by its delicate anatomy--especially its small, narrow head studded by fine, needle-like teeth--it's surmised that Stereosternum fed mostly on the small crustaceans inhabiting the lakes and rivers of South America. Stereosternum обнаружен только в Бразилии, отличался более слабым хвостом и, по современным реконструкциям, имел два окна в в черепе. Род Stereosternum, как считается, является наиболее примитивным в семействе и наименее приспособленным к жизни в воде.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, мезозавры |

| 04:49 pm [industrialterro] [Link] |

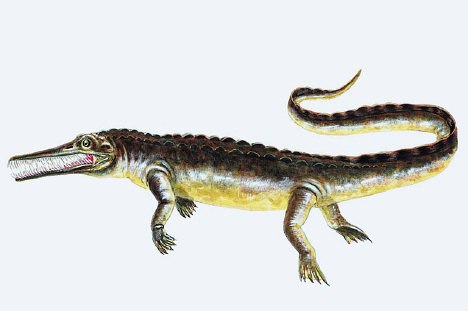

Mesosaurus Мезозавры (Mesosaurus) — вымерший род анапсидных рептилий раннего пермского периода из южной части Африки и Южной Америки. Мезозавр был длиной до 80 сантиметров, Ростр длинный, Зубы тонкие и острые, длина каждого переднего зуба более сантиметра, так что как мезозавр закрывал пасть - не совсем понятно,Хвост длинный и сжатый с боков, Питался рыбой. Мезозавры имеют важное значение в обеспечении доказательств теории континентального дрейфа, потому что его останки были найдены в южной части Африки и Восточной Южной Америке, двух достаточно отдаленных друг от друга местах. Так как мезозавры были пресноводными животными, и поэтому не могли пересекать Атлантический океан, это неопровержимо указывает на верность теории континентального дрейфа. Mesosaurus had a long skull that was larger than that of Stereosternum and had longer teeth. The teeth are angled outwards, especially those at the tips of the jaws. The bones of the postcranial skeleton are thick, having undergone pachyostosis. Mesosaurus is unusual among reptiles in that it possesses a cleithrum. A cleithrum is a type of dermal bone that overlies the scapula, and is usually found in more primitive bony fish and tetrapods. The head of the interclavicle of Mesosaurus is triangular, unlike those of other early reptiles, which are diamond-shaped. Mesosaurus was one of the first reptiles to return to the water after early tetrapods came to land in the Late Devonian or later in the Paleozoic. It was around 1 metre (3.3 ft) in length, with webbed feet, a streamlined body, and a long tail that may have supported a fin. It probably propelled itself through the water with its long hind legs and flexible tail. Its body was also flexible and could easily move sideways, but it had heavily thickened ribs, which would have prevented it from twisting its body. Mesosaurus had a small skull with long jaws. The nostrils were located at the top, allowing the creature to breathe with only the upper side of its head breaking the surface, in a similar manner to a modern crocodile. The teeth were originally thought to have been straining devices for the filter feeding of planktonic organisms. However, this idea was based on the assumption that the teeth of Mesosaurus were numerous and close together in the jaws. Newly examined remains of Mesosaurus show that it had fewer teeth, and that the dentition was suitable for catching small nektonic prey such as crustaceans. The pachyostosis seen in the bones of Mesosaurus may have enabled it to reach neutral buoyancy in the upper few meters of the water column. The additional weight may have stabilized the animal at the water's surface. Alternatively, it could have given Mesosaurus greater momentum when gliding underwater. While many features suggest a wholly aquatic lifestyle, Mesosaurus may have been able to move onto land for short periods of time. The elbows and ankles had restricted movement, making walking impossible. It is more likely that if Mesosaurus moved onto land, it would push itself forward in a similar way to living female sea turtles when nesting on beaches.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

( Далее ) Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, мезозавры |

| 04:16 pm [industrialterro] [Link] |

Millerosaurus Millerosaurus is an extinct genus of small reptile from South Africa, dated to the Permian age. Unlike many other Anapsidan reptiles, it had holes (Fenestrae) behind the eyesockets in the skull. It had a slabsided body, long tail, and a narrow but triangular skull (about 2 inch long) with large eyes. Likely It had a lifestyle similar to the modern lizards, and scientists believe it was an insectivore.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, миллереттиды, парарептилии |

| 04:10 pm [industrialterro] [Link] |

Milleretta Milleretta was a fast-moving reptile that lived in the late Permian period of South Africa, 250 million years ago. Fossils have been found at the Oberperm site. Milleretta was a moderately sized, lizard-like animal, about 60 centimetres (24 in) in length. It was probably insectivorous and had acute hearing. Although once thought to have been ancestral to the diapsids, the group that includes lizards, the discovery of much older diapsid fossils has since ruled this possibility out. There is only one representative of this genus. Это маленькое существо, похожее на ящерицу, быстро бегало и, вероятно, питалось насекомыми. До сих пор ископаемые останки миллеретты находили только в Южной Африке. Их датируют концом пермского периода. В черепе миллеретты имеются дополнительные отверстия, однако она все же принадлежит к числу примитивных рептилий-анапсид.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, миллереттиды, парарептилии |

| 02:54 pm [industrialterro] [Link] |

Eunotosaurus Eunotosaurus is a genus of parareptile from the Middle Permian Karoo Supergroup of South Africa. It was once widely accepted as the missing link between turtles and their prehistoric ancestors. Many fossils have been found showing a semi-rigid, turtle-like rib cage, one which presumably necessitated a tortoise-like fashion of walking. The ribs are very wide and flat, touching each other to form broad plates analogous to the carapace of a turtle. Moreover, the number of vertebrae, the size of the vertebrae, and their structure are nearly identical to those of some turtles. Despite the many similarities to turtles, Eunotosaurus has a skull that shares many characteristics with the skulls of more primitive anapsids. Because of these features, Eunotosaurus is now placed within the Parareptilia and is not widely considered an immediate ancestor of turtles. According to this view, the expanded ribs and similar vertebral column are a case of evolutionary convergence. Eunotosaurus was considered the ancestor of turtles up until the late 1940s. In his 1956 book Osteology of the Reptiles, American paleontologist Alfred Sherwood Romer claimed that Eunotosaurus could not be included within Chelonia based on the available evidence. He placed it within Anapsida in its own order incertae sedis. Eunotosaurus was assigned to its own family, Eunotosauridae, in 1954. However, this name has fallen into disuse. In 1969, it was placed in the anapsid suborder Captorhinomorpha, which is now considered to be within the clade Eureptilia. In 2000, Eunotosaurus was placed in the clade Parareptilia, separate from turtles and cotylosaurs. A 2008 phylogenetic analysis of parareptiles found Eunotosaurus to be the sister taxon of Milleretta and thus within the family Millerettidae. Eunotosaurus was incorporated in a recent 2010 phylogenetic analysis that sought to determine the origin of turtles. Turtles have recently been considered diapsids on the basis of genetic and phylogenetic evidence, and thus more closely related to modern lizards, snakes, crocodiles, and birds than parareptiles or any other anapsid. However, with the inclusion of Eunotosaurus and the Late Triassic stem turtle Proganochelys, the resulting phylogenetic tree placed turtles outside Diapsida in a position similar to turtle's original placement as anapsids. This study claimed that Eunotosaurus shared derived features of its ribs and vertebrae with the earliest turtles, thus making it a transitional form. The study identified several features that united Eunotosaurus with turtles in a true clade. These include broad T-shaped ribs, ten elongated trunk vertebrae, cranial tubercles (small projections on the surface of the skull), and a wide trunk. The clade consisting of Eunotosaurus and turtles was called "Pan-Testudines." More derived testudines, such as the earliest turtle Odontochelys, have a plastron.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, миллереттиды, парарептилии |

| December 10th, 2011 | |

| 02:49 pm [industrialterro] [Link] |

Procolophon Procolophon was a genus of lizard-like procolophonid reptiles with at least eight species that persisted through the Permian–Triassic extinction event, but became extinct in the later Triassic. The skull was solid but some species did evolve a temporal fenestra in the skull independently of other reptiles. There was one backward facing cheek spike, but its function is debated; it may have been for muscle attachment. Eyes were large and may have had acute day or night vision. The teeth were peg-like and suitable for crushing of plant matter. The front of the skull was short and blunt with the nasal opening very close to the mouth. The vertebrae were robust with a rounded rib cage composed of many small weak ribs. Legs were short, thickly built with short phalanges; this suggests an animal that burrowed and did not run fast. P. brasiliensis is distinguished from other representatives of the genus by the character of the dentition and vomeronasal. It was found in Brazil, in the geopark of Paleorrota in the Sanga do Cabral Formation. P. pricei has been found in South Africa, Antarctica, and Brazil, where it is known from the geopark of Paleorrota, in the Sanga do Cabral Formation of the municipality of Dilermando de Aguiar. It lived during the Early Triassic (about 250 to 240 million years). P. trigoniceps has been found in South Africa, Antarctica and Brazil; in the Geopark of Paleorrota in the Sanga do Cabral Formation.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофониды, проколофоны |

| 02:41 pm [industrialterro] [Link] |

Nycteroleter Никтеролетер (Nycteroleter) — примитивная рептилия или рептилиеморф (парарептилия) позднепермской эпохи. Родственники токозаврид и, возможно, парейазавров. Описан И. А. Ефремовым в 1938 году из среднепермских отложений реки Мезень. Систематическое положение неясно, Ефремов считал это животное рептилией — «котилозавром». Мелкое ящерицеобразное животное, длина черепа около 3,5 см. Огромные глазницы, глубокая ушная вырезка (вероятно, содержавшая настоящую барабанную перепонку). Крупное поперечно вытянутое отверстие теменного глаза. Не исключено, что имел амфибийную физиологию и проницаемую железистую кожу. Возможно наличие специальных желез, смачивавших барабанную перепонку на суше. Питался мелкими беспозвоночными и, возможно, водной растительностью (водорослями). Обитал на побережьях водоёмов в зоне каламитовых зарослей. Характеризует очерский и мезенский субкомплексы «средней» перми Приуралья. Описаны 4 вида никтеролетеров, типовой вид — Nycteroleter ineptus. Близкие роды (например, эмеролетер (Emeroleter)) найдены и в более поздних отложениях котельничского комплекса.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофоны |

| 02:28 pm [industrialterro] [Link] |

Owenetta Owenetta is an extinct genus of basal procolophonian parareptile. Fossils have been found from the Beaufort Group in the Karoo Basin of South Africa. Although most procolophonians lived during the Triassic, Owenetta existed during the Wuchiapingian and Changhsingian stages of the Late Permian as well as the early Induan stage of the Early Triassic. It is the type genus of the family Owenettidae, and can be distinguished from other related taxa in that the posterior portion of the supratemporal bears a lateral notch and that the pineal foramen is surrounded by a depressed parietal surface on the skull table. The type species of Owenetta is O. rubidgei. It is known from several skulls, but no postcranial skeleton. It was described in 1939 from a partial skull found from the Late Permian Cistecephalus Assemblage Zone of the Beaufort Group. Several other localities, all from the overlying Dicynodon Assemblage Zone, have yielded the remainder of the known specimens. The naming of a new species in 2002, O. kitchingorum, extended the temporal range of Owenetta into the Early Triassic, meaning that the genus had survived past the Permian–Triassic extinction event. This new species was considered distinct from the type species based on features found from three nearly complete specimens that were present from the Lystrosaurus Assemblage Zone. Found in 1968, the first material of O. kitchingorum was a small block containing two skeletons in close proximity to one another (although at the time they were thought to be of the type species). These skeletons provided much of the information used to distinguish O. kitchingorum from the type species. O. kitchingorum differed from O. rubidgei in that it possessed small postparietals on the posterior edge of the skull table and that the maxilla held no more than 20 teeth, some of which were caniniform. The best preserved specimen seems to be a subadult individual on the basis of features of the skull table. A year after the new species of Owenetta was named, a paper proposed that it should be assigned to its own distinct genus, although a new name is yet to be provided. A more recent paper also supported this polyphyly. If this is the case, Owenetta is once again temporally restricted to the late Permian, and most likely died out at the end of the period as a result of the mass extinction event. Later that year the short limbed lizard Colubrifer campi, named in 1982 from a specimen found from the Early Triassic Lystrosaurus Assemblage Zone, was reassigned to the genus Owenetta. Based on a skull nearly identical to those known of Owenetta, it appears that the animal was almost certainly a procolophonian of that genus. This suggests that Owenetta did in fact survive the mass extinction event at the end of the Permian. When Owenetta was first named and described, it and other procolophonians were thought to be within Cotylosauria, a group that comprised what was believed to be the most primitive of reptiles. Cotylosauria has since been renamed Captorhinida, which is now thought to be a paraphyletic group anapsids and anapsid relatives. Owenetta and other procolophonians are now known to be within the subclass Parareptilia. It has later been placed within the family Nyctiphruretidae, but is currently placed within the family Owenettidae, of which it is the type genus. The well preserved, nearly complete specimens of Owenetta can be helpful in phylogenetic analyses of procolophonians and the parareptiles, which have recently undergone many great revisions. Although the postcranial skeleton is only known from immature individuals, comparisons can be made with related taxa such as Barasaurus, which is known from both immature and mature specimens, that resolve this morphology issue. Owenetta has been used in some phylogenetic analyses to uphold the traditional theory that the procolophonians were the ancestors of turtles, although it now seems that turtles have evolved from parieasaurids or even sauropterygians.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, проколофониды, проколофоны |

| 02:19 pm [industrialterro] [Link] |

Embrithosaurus Embrithosaurus was a pareiasaur from the Permian time period. Embrithosaurus schwarzi is the type species of Embrithosaurus. The smooth dermal plates and the nine cusps in its teeth suggest it was also the most advanced. Embrithosaurus strubeni - the skull of this species is large and deep, and high in the jugal region. This species was originally the type species of Embrithosaurus's synonym, Nochelosaurus by Haughton & Boonstra. In 1969, Boonstra thought it belonged under the Bradysaurus genus. But Kuhn thought that it belonged under the Embrithosaurus genus. Embrithosaurus angustus - the skull of this reptile is long and narrow. This indicates that it might have had a different diet than other pareiasaurs. This was named the type species for Embrithosaurus's synonym Dolichoparia. Embrithosaurus was from the Permian of South Africa, Russia, and Mongolia. A specimen of Embrithosaurus schwarzi was found in the Karoo Basin, in South Africa.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, парейазавры, проколофоны |

| 02:05 pm [industrialterro] [Link] |

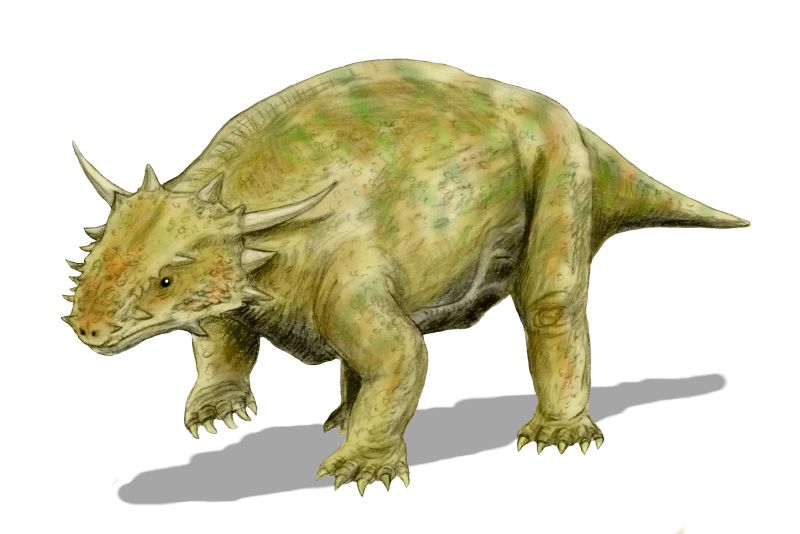

Deltavjatia Deltavjatia was a procolophonid reptile from the Tatarian stage of the Permian time period. Deltavjatia was an herbivore, meaning that it only ate plants. Deltavjatia lived in what is now Russia. Deltavjatia was named a subtaxon of Pareiasauridae by M.S.Y. Lee in 1997. Не крупные примитивные парейазавры (длина тела до 1,5 м), связанные образом жизни с прибрежными ландшафтами. Голова покрыта выростами округлой формы. Вдоль позвоночника на спине проходит ряд кожных округлых окостенений - остеодерм. Название животного дано по р. Вятке, где в окрестностях г. Котельнич расположено богатое местонахождение дельтавятий с полноскелетным характером захоронения. Питались мягкой растительностью.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, парейазавры, проколофоны |

| 01:32 pm [industrialterro] [Link] |

Scutosaurus Скутозавры (Scutosaurus) — род парейазавров из поздней перми Восточной Европы. Относятся к сем. Pareiasauridae. Крупные животные, длина черепа от 20 до 40 см, возможно, более. Общая длина до 3 −3,5 метра. Тело коренастое, с высокими остистыми отростками, особенно в плечевой области. Панцирь в виде шейного щита и отдельных туловищных остеодерм, иногда указывается на наличие щита над тазовой областью (отсюда название — «щитоящер»). Есть конические остеодермы в ушной области. Череп широкий, с мощными разрастаниями в щёчной области и на нижней челюсти. В отличие от африканских парейазавров глазницы относительно крупные. На остеодермах описаны отпечатки протоков кожных желез, что предполагает мягкую железистую кожу. Роговые чехлы могли быть лишь на носовых и щёчных выростах черепа. Зубы листовидные, грубо зазубренные, сходные с зубами растительноядных ящериц — но, в отличие от ящериц, при смыкании челюстей контакта зубов нет. Нижнечелюстные зубы находились кнутри от верхнечелюстных. Челюстная мускулатура слабая. В целом, зубная система может отражать питание водорослями. Признаки посткраниального скелета описываются разными авторами по-разному. Так, в американской литературе скелет скутозавра изображен с распрямленными задними конечностями, что соответствует типично наземному животному. В то же время, исходное изображение скелета (и скелеты, смонтированные в музее ПИН) соответствуют массивному коротконогому ящеру с растопыренными ногами. М. Ф. Ивахненко считает скутозавров полностью водными, поскольку особенности посткраниального скелета (низкий плечевой пояс, плохо сформированные эпифизы костей конечностей) затрудняют движение по суше. Создается впечатление, что американские изображения относятся вообще к совершенно другому животному, хотя высокие остистые отростки шейной области как будто указывают на скутозавра. (Впервые эта реконструкция, выполненная художницей Х. Циска, появилась в работе У. К. Грегори о происхождении черепах в 1946 году. Подпись под рисунком гласила, что он сделан на основе скелета из Американского Музея Естественной Истории). Скутозавры описаны В. П. Амалицким из знаменитого местонахождения Соколки на берегу Малой Северной Двины как Pareiosaurus karpinskii. Интересно, что написание названия рода «Pareiosaurus», а не «Pareiasaurus» (как для известного южноафриканского парейазавра) указывало на возможность выделения двинских ящеров в особый род. Однако, название «Pareiosaurus», по-видимому, было преоккупировано. В 1930 году А. П. Гартман-Вейнберг выделила род «Scutosaurus». Количество видов варьирует от 1 до 3. Обычно указывается на наличие лишь одного типового вида — S. karpinskii, из вятского горизонта верхнетатарского подъяруса поздней перми Архангельской области и Татарстана. В то же время, М. Ф. Ивахненко признает наличие в фауне Соколоков еще одного, более мелкого вида — Scutosaurus tuberculatus, выделенного еще Амалицким. В отличие от типового вида, этот мелкий скутозавр сохраняет развитый туловищный панцирь и относительно низкие остистые отростки. (Для наиболее крупных особей типового вида характерна редукция панциря). Скутозавр из Татарстана, описан по фрагментам черепа в 1987 году как Scutosaurus itilensis. Кроме того, более древний и мелкий парейазавр из северодвинского горизонта Татарстана выделен в особый род и вид Proelginia permiana. Все перечисленные виды могут относиться к различным возрастным и/или половым формам единственного типового вида. По-видимому, скутозавры населяли также пресные водоемы позднепермской эпохи, но вымерли до ее окончания. Из пограничных пермо-триасовых слоев (Вязниковский комплекс) они не известны.

Размеры тела в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6):

( Далее ) Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, парейазавры, проколофоны |

| 01:23 pm [industrialterro] [Link] |

Elginia Элджиния (Elginia mirabilis) — мелкий примитивный парейазавр из позднейших пермских слоев Шотландии (Элджин). Длина черепа около 15 см, общая длина до 1 метра. По структуре черепа более сходна с никтеролетерами. Может быть не настоящим парейазавром, а поздним потомком рипейазавров. Череп низкий, треугольный, есть ушная вырезка, покровные кости покрыты мелкоямчатой структурой. Очень развиты шипы, образующие пару направленных назад «рогов». Основание шипов уплощенное скульптированное, расположение шипов напоминает таковое у лантанозухов. Присутствуют многочисленные остеодермы, сливающиеся в плечевой и тазовой области. Челюстные зубы с уплощенно-листовидными коронками, зазубренные. Вероятно, полуводные растительноядные животные. Описана по двум более-менее полным скелетам взрослых особей; в 2000 году был описан также скелет молодой особи длиной всего 25 см. В отложениях вязниковского комплекса терминальной перми Восточной Европы известны (из Владимирской области) фрагменты черепа элджиний. В 2005 году из местонахождения Обирково (Вологодская область) был описан фрагмент черепа нового представителя элджиний — Obirkovia gladiator.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, парейазавры, проколофоны |

| 01:15 pm [industrialterro] [Link] |

Anthodon Anthodon (meaning "flower tooth") is an extinct genus of pareiasaurid anapsid reptile from the Permian period of South Africa, Tanzania, and possibly northern Russia. It was about 1.2 to 1.5 meters in length (3.9 to 4.9 ft), and weighed around 80 to 100 kilograms (176 to 220 lb). The skull was small, and the cheekbones unornamented as in other pareiasaurids. Richard Owen, who described Anthodon, thought it was a dinosaur because dinosaurian skull material from the Early Cretaceous had become associated with the Permian material. The dinosaur material was later separated out by Robert Broom in 1912 and was renamed as the stegosaurid Paranthodon by Franz Nopcsa in 1929.

Tags: Вымершие рептилии, Пермь, анапсиды, парарептилии, парейазавры, проколофоны |

/Meso_1.jpg)