[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

| November 23rd, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 03:34 pm [industrialterro] [Link] |

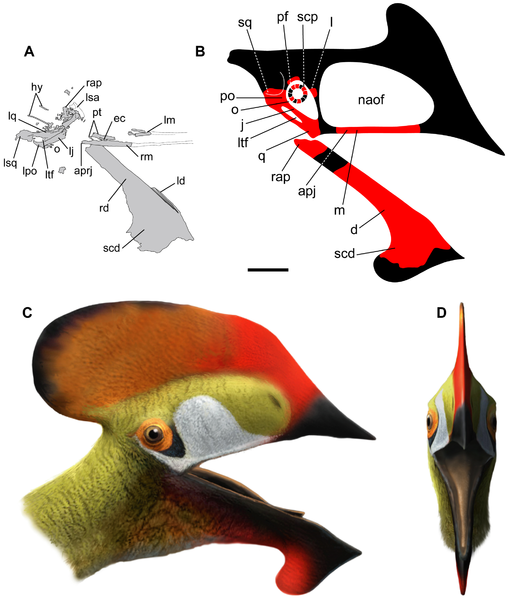

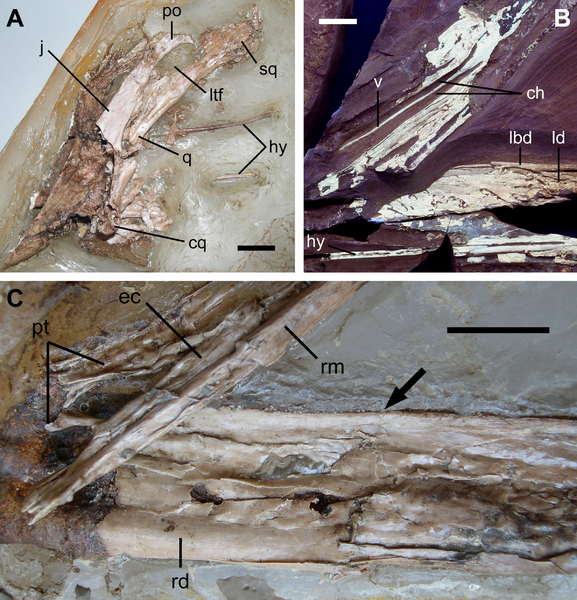

Europejara Europejara is a genus of tapejarid pterosaur from the Early Cretaceous of Spain. In 2012, the type species Europejara olcadesorum was named and described by Romain Vullo, Jesús Marugán-Lobón, Alexander Kellner, Angela Buscalioni, Bernard Gomez, Montserrat de la Fuente and José Moratalla. The generic name combines the names of Europe and the related genus Tapejara, in reference to the fact that Europejara is the first tapejarid found in that continent. The specific name refers to the Olcades, the Celtiberic tribe inhabiting the region of Cuenca, the location of the find, in Antiquity. The holotype, MCCM-LH 9413, was uncovered at the Las Hoyas site in a chalkstone layer of the Calizas de La Huergina Formation dating from the late Barremian. It consists of a partial skull with lower jaws, compressed on a slab and counterslab. Two elements of the hyoid are present also. The skull has been vertically crushed, the lower jaws horizontally. The specimen was prepared by Mercedes Llandres Serrano, and is part of the Las Hoyas collection of the Museo de las Ciencias de Castilla–La Mancha. Europejara is a relatively small form with an estimated wingspan of two metres. The jaws are toothless and the lower jaws bear a large downwards pointing crest. The describers established three autapomorphies, unique derived traits. The crest on the lower jaws is curved to the back. The crest is deeper than its base, measured from the front to the back, is wide. The crest is four times deeper than the back of the jaw. Two other diagnostic traits were indicated: the inner side of the lower jaw is thickened, causing a convex curvature; the inner side shows some shallow, but well-demarcated, depressions. Due to the crushing of the skull, its fragments, mainly representing elements from the area around the right eye socket, show little detail. The lower jaws have a preserved length of twenty-three centimetres and an estimated original length of 255 millimetres. In their front parts the lower jaws are fused by a symphysis into a mandibula. The symphysis has a concave upper profile and features a large crest on the underside, pointing downwards for at least nine centimetres. The back edge of the crest is recurved; the curvature of the front edge cannot be exactly established because of damage. The crest is the longest relative to lower jaw length of any known pterosaur. The internal bone structure of the crest is spongy. The rod-like first ceratobranchialia pair of the hyoid have a length of 135 millimetres and a cross-section of two millimetres. Europejara was assigned to the Tapejaridae. A cladistic analysis showed it to be more precisely a member of the Tapejarinae. Apart from being the first tapejarid known from Europe, it would also be the oldest pterosaur with certainty known to be edentulous; older fragments have been reported representing other generally toothless clades but these did not include the jaws themselves. Following earlier suggestions about the diet of tapejarids, the describers assumed a frugivorous lifestyle for Europejara. Because the species is so old it indicates a rôle for the tapejarids in the Cretaceous Terrestrial Revolution, a turn-over in the ecosystems of the Lower Cretaceous in which gymnosperms were replaced by angiosperms, flowering plants, and new groups of herbivores evolved, adapted to the changed food supply. In the case of tapejarids there could have been a reinforcing interactive cycle between the evolution of fruit and the pterosaurs dispersing the seed. Possibly the beaks of the tapejarids had ragged edges forming pseudo-teeth to better separate the fruit flesh from the seeds, as with some extant toucans. Первые в Европе остатки беззубого птерозавра обнаружили палеонтологи в Испании. Раньше представители этой группы ящеров были известны лишь из других регионов мира. Верхнемеловой птерозавр, найденный в иберийском местонахождении Лас-Хойяс, получил название Europejara olcadesorum. Он принадлежит к семейству тапежарид – хищных птерозавров, головы которых были украшены высокими гребнями сложной формы, а челюсти не имели зубов. В результате раскопок в руки палеонтологов попали нижняя и часть верхней челюсти птерозавра, а также фрагменты черепа. Если бы череп сохранился полностью, то он оказался бы приблизительно 43 сантиметра длиной. Размах крыльев европежары составлял порядка двух метров, при этом тело животного при жизни было ненамного крупнее обычной домашней кошки. По словам палеонтолога Джейми Хиддена, находку Europejara можно смело назвать уникальной, поскольку прежде тапежариды встречались лишь в Китае и Бразилии. Европежара оказалась старейшим представителем своей группы, жившим около 150 миллионов лет назад. Благодаря ее находке место возникновения всего семейства смещается из Китая, где жили самые примитивные из известных ранее тапежарид, в Европу. Авторы открытия – профессор Ромэн Вулло из французского Реннского университета, и его испанские коллеги, образовали имя нового птерозавра из слов "Европа" и "тапежара" – название типового рода всего семейства. Видовое название дано в честь доримского населения Испании – племени олкадов.

Проанализировав ископаемую пыльцу растений из

Лас-Хойяс и сравнив ее с пыльцой из других мест находок тапежарид, палеонтологи

предположили, что эти птерозавры могли сыграть важную роль в распространении

цветковых растений, которые как раз в раннемеловое время расселились по Европе,

Китаю и Бразилии, сообщает Examiner. Происхождение покрытосеменных — доминирующих сегодня высших растений — пугало ещё Дарвина. «Ужасной загадкой» («abominable mystery») называл он их не зря: цветковые устроены сложно, как колесо, и так же, как колесо, разные компоненты их облика не могли возникнуть по отдельности: они не дали бы никаких преимуществ по сравнению с голосеменными, зато отвлекали бы ресурсы растений на ненужные и энергоёмкие «украшательства». «Спицами» их «колеса» являются цветы, привлекающие насекомых, и фрукты, рассчитанные также на интерес животных. А вот «обод» — это такие насекомые и животные, которые были бы согласны их есть. Без обода «спицы» могли только помешать двигаться вперёд — а значит, возникли они практически одновременно. Сейчас доминирует взгляд на островное происхождение цветковых растений: мол, какие-то осы питались пыльцой покрытосеменных на маленьком острове, и постепенно предок цветковых и осы приспособились друг к другу. В начале этой цепочки стоял один вид растений и один вид (вероятно) ос. Для этого был нужен остров — небольшой, с минимальным биоразнообразием. Иначе первичный вид разносящих пыльцу насекомых не стал бы ориентироваться на адаптацию к единственному виду растений. В результате дальнейшей «притирки» осы породили пчёл, а неизвестный предок покрытосеменных — покрытосеменные. Островная теория часто ссылается на пресловутую амбореллу (Amborella), покрытосеменное с Новой Каледонии, отделившееся от остальных цветковых 130 млн лет назад, почти живое ископаемое. Но вот проблема: Amborella все 130 млн лет оставалась на своей Новой Каледонии и никуда не казала носа. Да, её переносят насекомые, но в пределах острова: как сказал бы Николай Васильевич, редкая пчела сможет пролететь пол-океана. Так что все её эволюционные преимущества оказались за пределами острова никому не нужны: потомков у неё не найдено, она единственный представитель своего рода и семейства. Отечественные палеонтологи В.В. Жерихин и А.Г. Пономаренко в своих работах обратили внимание на то, что эволюция насекомых в начале мела действительно связана с таковой цветковых растений. В частности, все известные ныне отряды основных шестиногих опылителей появились незадолго до того, как цветковые завоевали весь мир. Вряд ли это было случайно. Скорее всего, именно из-за нового, более эффективного способа опыления, который повышал скорость размножения, покрытосеменные и смогли вытеснить всех своих конкурентов. Обращает на себя внимание и такая деталь — среди покрытосеменных распространена склонность к неотении, то есть способности размножаться, не достигнув взрослого возраста. Травянистые растения — это не что иное, как неотеники (которых не было у голосеменных). А неотеники всегда являются самыми агрессивными эксплерентами (или, образно выражаясь, сорными растениями), мгновенно захватывающими места нарушений растительного покрова и имеющими возможность нормально развиваться при недостатке питательных веществ. Исходя из этого, ученые предположили, что, видимо, сначала цветковые росли в качестве зеленых "экстремалов" по свободным от других растений участкам (например, на речных отмелях, береговых оползнях, гарях). То есть они чем-то напоминали маргинальные, но живучие и радикально настроенные группировки человеческого общества. Со временем в таких экстремальных местах сложились свои растительные сообщества, членами которых были исключительно цветковые, а голосеменным туда вход был запрещен. Дальше же произошло вот что. Агрессивные покрытосеменные пионеры начали вытеснять таковых среди голосеменных. Лишившись же собственной пионерной растительности, сообщества голосеменных начинали деградировать, поскольку они не могли восстанавливаться. Так произошел захват власти цветковыми растениями, и они утвердились на Земле в качестве господствующей группы. Голосеменные же сохранили свои позиции только в тех местах, где цветковым существовать было достаточно сложно (например, вблизи полярного круга или высоко в горах). Справедливость этой гипотезы была доказана в работах многих отечественных палеонтологов — С.В. Мейена, В.В. Жерихина, А.Г. Пономаренко, К.Ю. Еськова. Однако один вопрос все-таки до последнего времени оставался открытым. Дело в том, что в раннем мелу покрытосеменные растения достаточно долго "тусовались" лишь в одном уголке земного шара, в районе современной Австралии. И это было достаточно долго. Потом же они вдруг внезапно появляются на всех мезозойских континентах. Каким же образом это могло произойти? Конечно же, дело явно не обошлось без некоего переносчика, который распространял их семена. В принципе, это могли быть ветер или вода. Однако в таком случае палеонтологи обнаружили бы постепенную экспансию — сначала цветковые проникли бы на близлежащие территории и потом медленно распространились бы дальше. Но картина совершенно иная — покрытосеменные одновременно возникают в самых удаленных друг от друга частях суши. Так кто же обеспечил триумфальное шествие остальных покрытосеменных по планете? Загадка не хуже дарвиновской «abominable mystery». Палеонтологи из Испании предложили выход из щекотливой ситуации. Они обнаружили на юго-западе Пиренейского полуострова останки нового птерозавра из семейства Tapejaridae, назвав его Europejara olcadesorum. Это первая такая находка на территории Европы. До этого Tapejaridae находили в Бразилии и Китае. Причём в КНР обнаружились наиболее примитивные формы, являющиеся, как считалось, предками всего семейства. Однако возраст нового Europejara olcadesorum — 125–130 млн, это старейший из известных Tapejaridae. Ископаемое характерно необычными признаками: направленным назад гигантским выступом (гребнем) на голове и беззубым клювом. Обратившись к географии распространения этих странных летунов, палеонтологи сделали вывод, который на первый взгляд не назовёшь слишком смелым: птерозавры путешествовали на весьма большие расстояния. И всё же он смел чрезвычайно: ничего очевидного в этом утверждении нет. Рисунки палеонтологов, сделанные по имеющимся костям птерозавров, ни одному специалисту по аэродинамике не позволяют согласиться с тем, что «это» могло летать. Опять же часто подчёркивают, что сегодня летунов таких размеров (размах крыльев — до 10–11 м) в природе нет, и это неспроста. Свои «пять копеек» добавляют конструкторы ЛА, категорически заявляя, что орнитоптеры (и птерозавры) не способны летать при массе более 30–40 кг, что исключает полёт птерозавров (до двух–трёх центнеров) в принципе. «Как же так?» — удивляются палеонтологи. А перепонки у части птерозавров? Как планирующие (по заявлениям оппонентов) существа могли иметь перепонки, то есть быть водоплавающими? Как они могли планировать с поверхности воды? И тем не менее «это» летало, настаивают испанские исследователи. Испания в эпоху мела была островом в море Тетис, примерно посередине между Лавразией и Гондваной, и долететь до неё, лишь планируя, было бы невозможно. И это не говоря о том, что обнаружение сходных существ в Лавразии и Гондване также делает сомнительной гипотезу о неумении птерозавров летать. Однако, пожалуй, самый интересный вывод относится к связи между новым видом и распространением цветковых растений. Europejara olcadesorum, как и все представители его семейства, не имеет зубов. Но только насекомыми такую тушу не прокормишь: животное крупнее самого большого орла не может успешно ловить мух и тем жить. Если же оно питалось другими крупными животными, то утрата зубов необъяснима: клюв прямой и без мешка, как у пеликана, — как он рвал бы им добычу? Несомненно, новый птерозавр (как и более поздние его беззубые родственники) ел фрукты, ибо другого пропитания для относительно крупного беззубого клюва тогда не было. Накладывая карту распространённости известных находок покрытосеменных (пыльца — от 130 млн лет, находки — от 125 млн лет) на возраст нового европейского представителя семейства Tapejaridae, палеонтологи делают вывод: покрытосеменные и Tapejaridae начинают массово появляться в отложениях одновременно и в одних и тех же местах. По всей видимости, именно эти летуны-дальнобойщики отвечают за перенос семян цветковых на большие расстояния: поедая плоды на первичном острове, откуда произошли предки покрытосеменных, они разносили с испражнениями семена на другие острова, включая Испанию, а затем и на континенты. Птицы вряд ли могли быть ответственны за это: беззубые клювы у них появились много позже, а это практически исключает их ориентацию на питание фруктами, да и летунами первые пернатые были неважными (у отдельных видов малый географический ареал). Иными словами, скорее всего, Tapejaridae, неожиданно появляющиеся на огромных пространствах Лавразии и Гондваны, за несколько миллионов лет стали «вторыми пчёлами» — существами, приспособившимися жить за счёт покрытосеменных и одновременно за счёт этакого мутуализма, молниеносно начавшие разносить их по всем континентам (чего те же пчёлы сделать не могли в силу ограниченной дальности полёта). В общем, никакой «ужасной тайны» в распространении покрытосеменных, похоже, всё-таки нет.

Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, аждархойды, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, монофенестраты, орнитохейройды, птеродактили, птерозавры, тапежариды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Слава рептилоидам и всем нашим потомкам! Слава Нибиру и смерть её врагам! (Reply to this) (Thread)

рептилоиды прямо в этом посту плавно превратились в питухов

Ты кто, во-первых? (Reply to this) (Parent)

вылитый каледин, когда напьется (Reply to this) (Thread)

димон давно постриг свои грязные патлы (Reply to this) (Parent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||