[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 5 entries, after skipping 20 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| September 6th, 2011 | |

|---|---|

| 07:54 pm [industrialterro] [Link] |

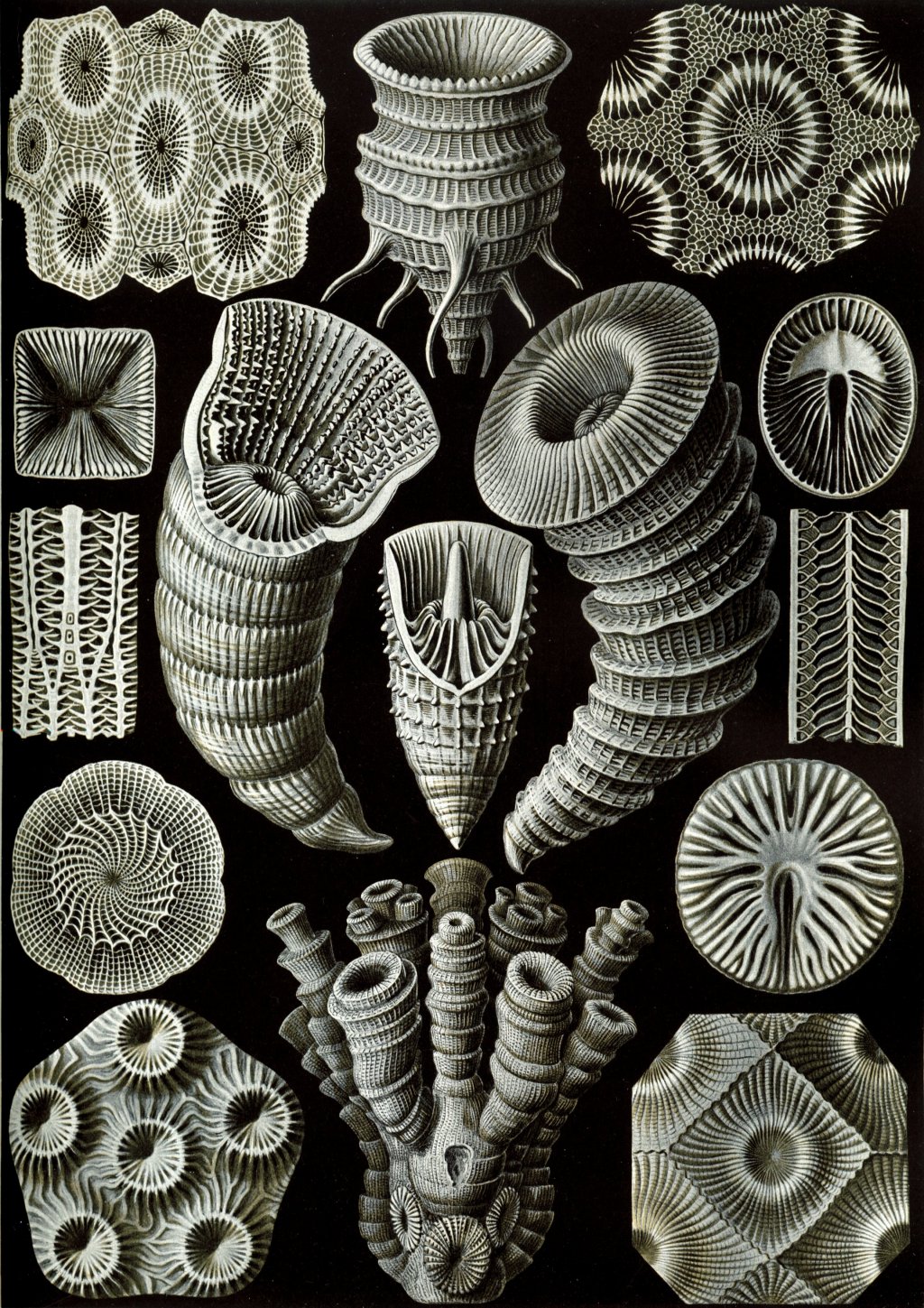

Табуляты Подкласс Табуляты - Tabulata - объединяли вымерших коралловых полипов. Жили от позднего кембрия до перми. Колонии массивные, кустистые или стелющиеся, из небольших (0,5-4 мм) трубчатых кораллитов, округлых или многоугольных в сечении. Скелет известковый. Like rugose corals, they lived entirely during the Paleozoic, being found from the Ordovician to the Permian. With Stromatoporoidea and rugose corals, the tabulate corals are characteristic of the shallow waters of the Silurian and Devonian. Sea levels rose in the Devonian, and tabulate corals became much less common. They finally became extinct in the Permian-Triassic extinction event.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие беспозвоночные, Силур |

| 07:42 pm [industrialterro] [Link] |

Ругозы Ругозы (Rugosa), четырёхлучевые кораллы (Tetracorallia), подкласс вымерших кишечнополостных класса коралловых полипов, существовавших от среднего ордовика до конца перми. Одиночные или колониальные полипы с наружным известковым скелетом. Одиночные ругозы имели роговидную, цилиндрическую или призматическую форму; у некоторых имелась крышечка, закрывавшая устье при опасности. Обитали в мелководных зонах морей, прирастая к подводным предметам или свободно лежали на дне; в отличие от современных шестилучевых коралловых полипов, ругозы не образовывали рифовых построек. Как правило, ругозы обитали в шельфовой зоне, обладали повышенными требованиями к температуре и прозрачности воды. Имеют большое значение для стратиграфии палеозоя и выяснения общей эволюции коралловых полипов.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Силур |

| September 5th, 2011 | |

| 08:28 pm [industrialterro] [Link] |

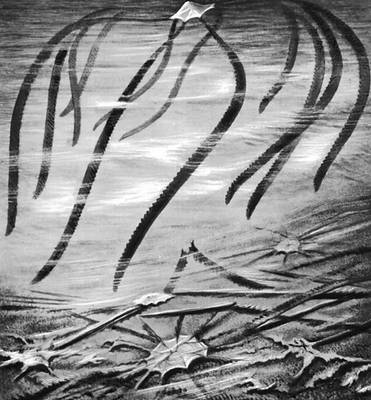

Граптолиты Класс Граптолиты (GRAPTOLITHINA) Граптолиты – вымершие, исключительно колониальные организмы. Скелет склеропротеиновый, представляющий по химическому составу полимеры белков, хотя, внешне напоминают хитин и другие полимеры углеводов. Скелет обычно сплошной, редко образован скелетными волокнами, создающими сетчатый каркас. Колонии граптолитов (рабдосомы) достаточно разнообразны по форме. Различают древовидные (сетчатые) и несетчатые колонии. Последние состоят из прямых изогнутых и спирально завитых ветвей. Ветви состоят из большого количества ячеек (тек) различной формы: цилиндрической, конической, крючковидной, клювовидной. Обычно колония построена одинаковыми теками, но иногда форма тек в процессе роста изменяется. Кроме того, у некоторых граптолитов наблюдаются пучки тек: диады и триады, состоящие из двух или трех типов тек, выполнявших различные функции (автотеки, битеки, столотеки). Первая ячейка колонии называется сикула. Она имеет коническую форму и заканчивается на открытом конце длинным шипом. От сикулы в результате перфорирующего почкования возникает следующая ячейка. Граптолиты вели прикрепленный образ жизни, о чем свидетельствуют находки воздушного пузыря – пневматофора; иногда колония прикреплялась к какому-либо плавающему объекту (псевдопланктон). Чаще всего находки граптолитов приурочены к глинистым сланцам, реже – к песчаникам и известнякам. Массовое скопление граптолитов в глинистых сланцах обуславливает название породы – граптолитовые сланцы. Положение граптолитов в системе животного мира, включая их ранг, является предметом дискуссии. В настоящее время класс граптолитов разделен на два подкласса: стереостолонаты и граптолитоидеи, или собственно граптолиты. Подкласс Стереостолонаты. К этому подклассу относятся псевдопланктонные бентосные граптолиты. Колония кустистая, древовидная, состоит из отдельных ветвей, соединенных перемычками. На ветвях наблюдаются перемычки трех типов: автотеки, битеки и столотеки. Стереостолонаты появились в среднем кембрии, особенно широко были распространены в ордовике и силуре и вымерли в начале карбона. Подкласс Graptoloidea. Собственно граптолиты К этому подклассу относятся планктонные и псевдопланктонные граптолиты. Колония состоит из одной или нескольких ветвей. Каждая ветвь несет один, два, реже четыре ряда одинаковых ячеек. Планктонные граптолиты имеют пневматофор – плавательный пузырь, заполненный газом, который служил гидростатическим аппаратом при плавании. Колонии имеют разнообразную форму и начинаются сикулой, от которой отходят последующие ячейки, либо обращенные устьем в одну сторону с устьем сикулы, либо устья сикулы и устья ячеек обращены в диаметрально противоположные стороны. В первом случае ячейки соединяются тонкой полой трубкой (немой). Во втором случае вдоль немы проходит опорная ось (виргула). Собственно граптолиты появились с раннего ордовика и в начале девона полностью вымирают. Граптолиты (Graptolithina) - вымерший класс животных, относящихся к типу полухордовых (Hemichordata), промежуточных между беспозвоночными и хордовыми животных. Колониальные организмы, составлявшие в раннем палеозое (с кембрия до карбона) значительную часть планктона. Граптолиты обитали как на дне, так и в толще воды. Морские просторы они освоили одними из первых и поэтому, не имея до поры до времени конкурентов и врагов, смогли широко распространиться. Они имели наполненный газом пузырь, с помощью которого «парили» в толще воды. С пузыря свисали длинные тонкие «ветви», на которых сидели мелкие граптолиты, имевшие, вероятно, многочисленные щупальца. С их помощью они добывали себе пропитание.

Tags: Вымершие беспозвоночные, Силур |

| 07:52 pm [industrialterro] [Link] |

Proetida Proetida — отряд трилобитов. Типично небольшие трилобиты, выделенные из отряда Ptychopariida палеонтологами Р. А. Форти и Р. М. Оуэнсом в 1975 году, которые являлись подотрядом Proetina. Последние представители класса трилобитов относятся именно к этому отряду (подсемейство Phillipsiinae). Цефалон несет лицевые швы заднещечного типа; большую глабель, расширяющуюся, либо сужающуюся кпереди, на которой находятся ярко выраженные 4 пары глабельных борозд с увеличением размера последующей пары; глаза часто большие, выпуклые, реже маленькие, а иногда вовсе отсутствуют. Ростральная пластина узкая и имеет обратное сужение; длинная большая гипостома, что может говорить об плавающим образе жизни. Довольно часто имеют крупные щечные шипы, доходящие до пигидия. В большинстве случаев цефалон снабжен задним сегментом — затылочным кольцом, несущим, обычно затылочный бугорок. Торакс состоит из 4—22 (в среднем) сегментов. Пигидий типично небольших размеров, и обычно несет 4—23 пар плевральных борозд. Есть формы, у которых присутствует шип на пигидие — тельсон.

Tags: Вымершие членистоногие, Силур |

| September 4th, 2011 | |

| 05:31 pm [industrialterro] [Link] |

Силурийский период Силурийский период (силур, также силурийская система) — геологический период, третий период палеозоя, после ордовика, перед девоном. Начался 443 млн лет назад, длился 27 млн лет. Нижняя граница силура определяется по крупному вымиранию, в результате которого исчезло около 60 % видов существовавших в ордовике морских организмов, так называемому ордовикско-силурийскому вымиранию. Характернейшая особенность силурийского периода— постепенное опускание суши под воду. Море размывало многие сформировавшиеся прежде горные массивы и залило огромные площади. Медленное погружение суши и опускание дна океана привели к накоплению осадочных пород—мергелей, песчаников, доломитов, граптолитовых сланцев, брахиоподовых и корраловых известняков. В конце силура происходят горообразовательные процессы, благодаря которым образовались Скандинавские, Кембрийские горы, а также горы Южной Шотландии и Восточной Гренландии. На месте Сибири образовался большой материк Ангарида, частично сформировались Кордильеры. Климат на протяжении всего силурийского периода, вероятно, был теплым, влажным и лишь в конце силура на севере 'он стал сухим и жарким. В силурийском периоде жизнь проникает на сушу. Первые наземные растения, остатки которых найдены в силурийских отложениях, получили название псилофитов, что значит безлистые, голые растения. Высотой они были не более полуметра. По внешнему виду растения напоминали современные сфагновые мхи, однако имели более простую организацию. По своему строению псилофиты похожи на бурые водоросли, от которых они, по-видимому, и произошли. Росли псилофиты в увлажненных местах или в мелких водоемах. Ветвление у псилофитов было дихотомическим, то есть каждая ветка разделялась на две. Их тело еще четко не расчленялось на корневую и стебельную части. Вместо корней у них были отростки—ризоиды, которыми они прикреплялись к почве. Роль листьев выполняли чешуйки. На концах веток псилофитов располагались органы размножения — спорангии, в которых развивались споры. Среди растений силурийских водных бассейнов преобладали водоросли: зеленые, сине-зеленые, красные, сифоновые. бурые, почти не отличавшиеся по своему строению от современных водорослей. Такое сходство натолкнуло некоторых исследователей на мысль о том, что в отдельных частях современных океанов температура, соленость и другие особенности воды сохранились такими же, какими они были в то отдаленное время. Животный мир силурийского периода представлен главным образом теми же типами беспозвоночных, которые жили и в ордовике. Довольно распространенными были трилобиты (свыше 80 видов), моллюски (свыше 760 видов), брахиоподы (свыше 290 видов) и морские лилии, чашечки которых имели характерные для цистоидей ромбические поры. В позднем силуре появляются многочисленные представители морских звезд и морских ежей. Среди силурийских двустворчатых моллюсков большое значение приобретают таксодонты, гетеродонты, десмодонты. Характерной особенностью некоторых из этих животных было то, что их створки загибались в противоположные стороны. Брюхоногие моллюски силура выделялись весьма любопытными особенностями. У подавляющего большинства раковина была завернута вправо. Кроме того, некоторые из них имели шаровидную раковину с разрезом посредине, постепенно зараставшим либо превращавшимся в ряд дырочек. Значительно распространились в морях силурийского периода головоногие моллюски. Представители небольшого рода—вольбортелла—с роговой раковиной, жившие в кембрийском и ордовикском периодах, дали многочисленных потомков (крупных и малых) с округлыми и гладкими известняковыми раковинами. Это свидетельствует об их большой подвижности. Самые известные представители головоногих — ортоцерасы. Их мягкое тело напоминало современных осьминогов, но в отличии от осьминогов ортоцерасы имели длинную прямую раковину, сильно напоминавшую прямой рог. Отсюда и их название “ортоцерасы”, что в переводе значит “прямой рог”. Их длина достигала 1 метра. Плавали ортоцерасы раковиной вперед, а в спокойном состоянии повисали с помощью воздушных камер и хватательных щупалец, распуская их как парашюты. Ортоцерасы—предки всех головоногих, имевших перегородки. Их потомок — наутилус — живет и в настоящее время. В силурийский период наряду с трилобитами появляется своеобразная группа животных, тело которых было покрыто плотным панцирем с многочисленными шипами и состояло из сегментов (5 головных, 7 грудных и 6 брюшных) и овального хвостового плавника или концевой иглы. Этих животных называют ракоскорпионами. Подвижные, хорошо вооруженные, они являлись подлинными властителями силурийских морей. В позднем силуре появляются первые животные, дышавшие легкими. Близкие родственники современных скорпионов, они, однако, имели много общего с ракоскорпионами, то есть были переходной группой от ракоскорпионов к современным скорпионам. Из представителей кораллов самыми распространенными являлись табуляты—червеобразные животные с известняковыми трубочками. Они жили колониями. Трубочки разделялись на камеры перегородками. Иногда, помимо перегородок, у них были еще длинные ряды коротких шипов или продольных ребер. В среднем силуре появляются первые представители настоящих кораллов. Они жили отдельными особями. Их чашечка высотой до 20 см имела прочную наружную стенку. У одних кораллов было четкое четырехлучевое строение, у других — двусторонне-симметричное строение, лежащее в основе строения всех кораллов и наблюдающееся даже в зародышевых формах современных кораллов. От четырех отрядов ордовикских плавающих остракод произошли 23 рода силурийских, величиной 22—80 мм. Среди иглокожих в силуре появляются настоящие бластоидеи, офиуры, морские звезды, настоящие морские ежи. Силурийские рыбы еще не имели внутреннего костного скелета. Их тело и ротовая полость были сплошь покрыты маленькими кожными зубами. Среди рыб встречались костно-щитковые, бесщитковые и разнощитковые. В позднем силуре появились настоящие челюстные рыбы с парными плавниками и сложным скелетом. В среднем силуре от Европы до Сибири, от Канады до Аргентины распространились конусовидные, прямые или свернутые в спираль граптолиты.В конце силура они почти полностью вымерли. Близкие родственники иглокожих.— граптолиты большими группами прикреплялись ко дну, скалам, водорослям. У отдельных граптолитов были нежные парашюты, благодаря которым они свободно плавали в морской воде. Их наружные скелеты состояли из хитинообразного вещества. Животные обитали главным образом вблизи низких берегов, в лагунах, на небольших глубинах, где откладывались глинистые осадки, богатые органическими веществами. Когда в конце силура в результате тектонических движений берега поднялись, вблизи их началось отложение грубого обломочного материала. Усилился прибой. Сложившиеся условия оказывали отрицательное влияние на граптолитов, поэтому их жизненный ареал значительно сократился. Вблизи берегов стали появляться кораллы, брахиоподы, мшанки, для которых новые условия были чрезвычайно благоприятными. Новые роды рыб и наутилоидей питались граптолитами, что также привело к значительному уменьшению их численности. Граптолитами питались, вероятно, и ракоскорпионы. Когда же в начале девона появилось множество хороших пловцов — позвоночных и аммоноидей, граптолиты совершенно исчезли.

Силурийская флора и фауна (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Tags: Силур |