[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| May 12th, 2013 | |

|---|---|

| 05:37 pm [industrialterro] [Link] |

Cascoplecia Cascoplecia, commonly known as the unicorn fly, is a monotypic genus of extinct dipteran that lived in the Early Cretaceous. Its fossil was found in the Burmese amber. George Poinar, Jr., who described this fossil, coined a new family name for it – Cascopleciidae. One of the characteristics of Cascoplecia are three ocelli raised on an extended horn-like protuberance (hence its common name). The genus Cascoplecia contains only the type species – Cascoplecia insolitis. Очень необычную муху, жившую 100 миллионов лет назад, обнаружили в куске янтаря американские палеонтологи из Орегонского государственного университета (Oregon State University). Исследователи прозвали свою находку "муха – единорог" из-за странной формы ее головы. Голова этого вымершего создания увенчана своеобразным выростом - "рогом", на котором располагались три маленьких глаза. Видимо, эти глаза позволяли мухе вовремя заметить приближение хищника. Хотя эта муха жила в эпоху динозавров, древние, триасовые и юрские растения уже вымирали, уступая место новым, цветковым растениям, появившимся в начале мела. Ко времени жизни "мухи-единорога" цветы, вероятно, более примитивные, чем современные, но уже вполне сформировавшиеся, довольно долго существовали на Земле. Судя по степени специализации "мухи-единорога", она являлась результатом долгой эволюции, постепенного приспособления двукрылых к питанию на каком-то определенном типе цветов. Видимо, вымирание этих растений и погубило столь необычную муху.

Tags: Вымершие членистоногие, Мел |

| April 1st, 2012 | |

| 06:41 pm [industrialterro] [Link] |

Mesolimulus Mesolimulus is an extinct genus of arthropod. The best known examples are found in Solnhofen limestone near Solnhofen, Bavaria, Germany. Originally assigned to the living genus Limulus, they are related to and look virtually identical to the modern horseshoe crab. Other species assigned to Mesolimulus have been recorded from Spain, Siberia and (questionably) from Lebanon. The unusual trackways left by these animals at Solnhofen were originally thought to have been made by birds or pterosaurs, since they included a cross-shaped marking comparable with the impression of a typical bird foot. Eventually they were correctly identified as arthropod footprints and named Kouphichnium walchi, as proved by some remarkable 'death traces' showing a Mesolimulus circling round on itself before dying. The last leg of more advanced horseshoe crabs is modified into a so-called 'pusher' which consists of four plates at the tip which push against the soft sediment rather like a snow-shoe. This was what left the unusual bird-like footprints. Horseshoe crabs in general date to the Ordovician Period, more than 440 million years ago, and late Paleozoic Euproops fossils indicate that they have changed little over the last 300 million years. Fossils preserved in Solenhofen limestone are unusual because soft body parts and skeletons are clearly represented. Мечехвосты появились в кембрийском периоде и дожили до наших дней, не испытав принципиальных перемен в строении (обширный головогрудной щит и длинный хвостовой шип, используемый для упора в грунт при рытье осадка) и, видимо, в образе жизни: мезолимулюс был крупным придонным хищником и падалеядом. Современные мечехвосты (4 вида) живут на литорали и в лагунах Карибского моря и Тихого океана; длина их тела достигает 70 см. Мезозойские мечехвосты (к числу которых относится мезолимулюс) были гораздо мельче, и обитали в пресных водах.

Tags: Вымершие членистоногие, Юра |

| 06:21 pm [industrialterro] [Link] |

Eoplectreurys Eoplectreurys is an extinct monotypic genus of spider from the family Plectreuridae, with a sole species, Eoplectreurys gertschi. The fossils of Eoplectreurys were recovered from the 165 Ma old Middle Jurassic Daohugou formation tuffs in Inner Mongolia, China. The type specimens are deposited in the Nanjing Institute of Geology and Palaeontology with the genus being described from a total of seven adult spiders. Eoplectreurys was first studied and described by Drs Paul Selden and Diying Huang, who published their type description in the journal Naturwissenschaften in 2010. The genus name is a combination of the Greek word eos which means "dawn", and Plectreurys the name of the modern genus which the fossils closely resemble. Eoplectreurys is considered the oldest described spider genus of the Haplogynae series, predating the described Haplogynae spiders from Cretaceous ambers in Jordan and Lebanon, and is the oldest member of Plectreuridae. The two other Plectreuridae species described from fossils are both known from specimens preserved in amber with Palaeoplectreurys baltica from Eocene Baltic amber and Plectreurys pittfieldi from early Miocene Dominican amber. The modern distribution of Plectreuridae is restricted to Southwestern North America, Central America, and parts of the Greater Antilles. The current restricted range of the family may be due to either the severe cooling at the Eocene-Oligocene transition or the Pliocene-Pleistocene ice age. The specimens of Eoplectreurys are preserved as compression fossils in the fine-grained lacustrian rocks and thus have been flattened from their dimensions in life. Due to the lack of exterior genitalia on females, it is very difficult to identify possible Eoplectreurys females from among the number of Haplogynae spiders found in the Daohugou formation. Only one specimen is a possible match, having a carapace which is round as in the Eoplectreurys males, while the other known Haplogynae female specimens possess elongated carapaces. Only one other family of spiders, Segestriidae, is similar to the fossils. However the legs of Segestriidae have more spines than the fossils and the overall carapace shape of Segestriids is elongated, with maxillae which do not meet in front of the labium. On average Eoplectreurys was a small spider with the average body length, not including legs, being 3 millimetres (0.30 cm). The fossils display fused chelicerae, distinctly short legs, and are ecribellate, that is, without the silk spinning organ called a cribellum. The number of eyes is not distinguishable in the fossils and the stridulating file which is found on the pedipalps are not apparent or not present. Eoplectreurys is most similar in structure to the P. tristis group of Plectreurys. The species lived around a lake in a volcanically active area and was found in fine-grained volcanic ash lacustrine (lake-bed) deposits, the ash helping to preserve the specimens. Ученые обнаружили на севере Китая прекрасно сохранившиеся останки паука возрастом 165 миллионов лет. Статья ученых появилась в журнале Naturwissenschaften, а ее краткое изложение приводит издание Wired. Обнаруженное паукообразное относится к виду Eoplectreurys gertschi и обитало в юрском периоде. По словам ученых, возраст прежних представителей этого вида составлял не более 120 миллионов лет. Исследователи подчеркивают, что у обнаруженного паука присутствуют многие признаки, характерные для современных представителей паукообразных. Это означает, что за последние 165 миллионов лет пауки не сильно изменились. Кроме того, регион обнаружения нового вида указывает на то, что семейство Plectreuridae, к которому относится E. gertschi, в прошлом было достаточно широко (в географическом плане) распространено. Позже ареал обитания этих пауков сократился, вероятно, из-за климатических изменений. По словам ученых, обнаружение хорошо сохранившихся останков пауков является для палеонтологов большой удачей, поскольку мягкие ткани паукообразных обычно быстро разрушаются. В данном случае, однако, E. gertschi попал под слой вулканического пепла, частицы которого не нарушили целостность его кутикулы. Совсем недавно ученые установили, что вид Attercopus fimbriunguis , который является одним из древнейших из известных на сегодняшний день паукообразных (возраст имеющихся образцов составляет около 383 миллионов лет), был не способен плести паутину. Отсюда ученые заключили, что A. fimbriunguis не может считаться пауком.

Tags: Вымершие членистоногие, Юра |

| 05:47 pm [industrialterro] [Link] |

Nephila jurassica Nephila jurassica — ископаемый вид пауков, найденный в Китае (англ. Jiulongshan Formation, Daohugou Village, Wuhua Township, Ningcheng County, Внутренняя Монголия; 41°19.532′ N, 119°14.589′ E). Nephila jurassica обитал в Юрском периоде около 165 млн лет назад. Размах ног гигантского ископаемого паука достигал 15 сантиметров. При этом само тело (головогрудь + брюшко) имело длину около 5 см. Описание сделано по единственной самке (голотип CNU-ARA-NN2010008, College of Life Sciences, Capital Normal University, Пекин). Китайские исследователи полагают, что обнаруженный вид обитал в тропических лесах на праконтиненте Пангея. Гигантского ископаемого паука, размах лап которого превышает 15 сантиметров, нашли в юрских отложениях в Китае. Прекрасно сохранившийся отпечаток палеонтологи обнаружили в слоях вулканического пепла в провинции Внутренняя Монголия. Паук получил название Nephila jurassica. Он жил в самом конце келловейского века средней юры, примерно 165 миллионов лет назад.

Tags: Вымершие членистоногие, Юра |

| December 14th, 2011 | |

| 07:12 pm [industrialterro] [Link] |

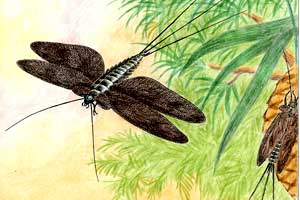

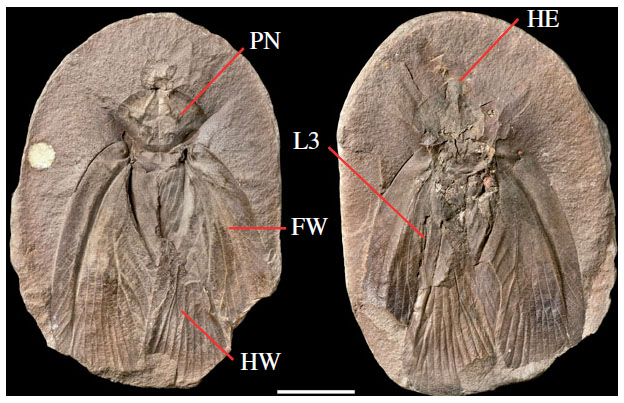

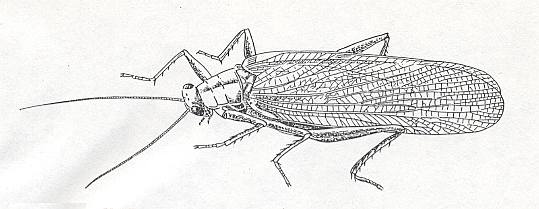

Titanoptera Титанопте́ры (Titanoptera, от др.-греч. τιτάν — гигант и πτέρο — крыло) — вымерший отряд новокрылых насекомых с неполным превращением. Одни из самых крупных насекомых в истории Земли. Тело продолговатое. Голова более или менее треугольная с мощными, зазубренными на конце челюстями. Усики длинные, нитевидные. Переднеспинка седловидная, со свешивающимися вниз боковыми лопастями. Передние ноги хватательные, с двумя рядами крупных острых шипов по внутренней стороне голени. Средние и задние ноги бегательные. Лапки 5-члениковые, с хорошо развитой присоской между коготками. Крылья хорошо развиты, передние кожистые, задние перепончатые; в покое складываются плоско на спине. Все титаноптеры, и самцы, и самки, имеют на передних крыльях расширенные области между продольными жилками, которые часто трактуются как звуковой аппарат (Цойнер, 1939). Самки имеют короткий наружный яйцеклад, лишенный каких-либо шипов или насечек. Церки короткие, нечленистые. Представители семейства Gigatitanidae известны своими размерами: некоторые экземпляры рода Gigatitan достигают 40 см в размахе крыльев. Большой размер и хищный образ жизни делали титаноптер наиболее устрашающими насекомыми своего времени. Впервые представители этого отряда были описаны в 1916 году палеоэнтомологом Тильярдом, но при описании были неверно помещены им в подкогорту Paraneoptera. Лишь в конце 1930-х, по мере открытия новых видов, стала вырисовываться их связь с прямокрылыми. Шаровым, основным исследователем титаноптер, окончательно были установлены их родственные отношения с Orthoptera. Также он выдвинул гипотезу, в которой обосновывал их происхождение, наряду с палочниками, от семейства Tcholmanvissidae. Позднее, однако, было показано (Гороховым и другими), что титаноптеры изначально не имели основной черты прямокрылых — способности к прыжку, а потому произошли не от прямокрылых, а от общих с ними предков в пределах Polyneoptera. В предложенной Шаровым классификации отряд делится на три семейства: Mesotitanidae (включающее наиболее примитивные виды), Paratitanidae и Gigatitanidae. Семейства различаются в основном по особенностям жилкования. Титаноптеры, вероятно, являются одими из наиболее изученных вымерших насекомых. Доказано, что они вели дневной образ жизни. В отличие от прочих прямокрылообразных титаноптеры были исключительно хищными насекомыми. Это были подстерегающие хищники, жившие на растениях и занимавшие экологическую нишу современных богомоловых. Наличие возможного звукового аппарата позволяет предполагать о существовании у них достаточно сложного полового поведения. Следует отметить, что принцип действия звукового аппарата был основан на трении всего крыла о другое крыло при положении крыльев плоско на спине и в этом отношении отличался от принципа действия звукового аппарата настоящих прямокрылых. Титаноптеры были яйцекладущими, однако субстрат, в который они откладывали яйца, остается неизвестным. На одном из отпечатков сохранились оболочки яиц, находившихся в брюшке самки. Они очень мелкие, с гладкой скульптурой оболочки. Испытав расцвет в начале триаса, к концу его титаноптеры полностью вымерли. Какова была причина их вымирания, сказать трудно. Среди многочисленных сборов ископаемых насекомых юрского периода каких-либо потомков титаноптер не найдено.

Tags: Вымершие членистоногие, Триас |

| October 21st, 2011 | |

| 07:17 pm [industrialterro] [Link] |

Другие насекомые перми

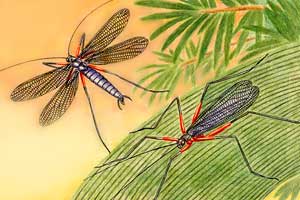

Одна из древнейших поденок, жившая в раннепермское время (280 млн. лет назад) во влажных теплых лесах Евроамерии. Неизвестно, жили или нет личинки протереизмы в воде, как у современных поденок. Возможно, они были еще сухопутными, как у более примитивных карбоновых Protephemeroptera. Крылья протереизмы очень примитивны по строению - они почти одинаковы по размерам и имеют сходное жилкование. Размах крыльев около 7 см. Описана из нижнепермских отложений штата Канзас.

Палеутиграмма относится к вымершему отряду калоневридовых, который существовал с середины карбона до конца юры. Это стройные насекомые с длинными конечностями и грызущим ротовым аппаратом. Крылья узкие, с гомономным сетчатым жилкованием, в покое складывались плоско на брюшке. У самок был короткий яйцеклад, у самцов на конце брюшка имелись хватательные отростки, используемые для удержания самки во время спаривания. Калоневридовые обитали в хвойных и кардоитовых лесах, питаясь семязачатками, яйца откладывали под кору деревьев. Палеутиграмма описана из кунгурского яруса знаменитого Чекардинского местонахождения (его возраст 266 млн. лет).

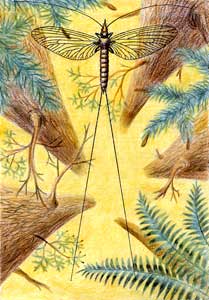

Вымерший отряд блаттинопсеидовых (таракано-сеноедовых), куда относится глафирофлебия уральская, существовал с середины карбона до конца перми. От своих предков протоптер, первых крылатых насекомых Земли, они унаследовали много примитивных черт в строении. Блаттинопсеидовые обладали длинными антеннами, грызущим ротовым аппаратом, средней величины глазами, крупным коренастым телом с сильными ногами без шипов. Крылья в покое складывались крышеобразно. На конце брюшка имелся короткий загнутый яйцеклад и небольшие 5-6-члениковые церки. Эти насекомые обитали преимущественно на растениях, питаясь их генеративными органами. Глафирофлебия уральская обитала на материке Ангарида в нижней перми (270 млн. лет назад), достигала в размахе крыльев 3 см..

Чекардобия относится к вымершему отряду гипоперлидовых, который считается одним из древнейших отрядов насекомых, ведущим свое начало от протоптер. Остатки гипоперлидовых известны с нижнего карбона, к концу перми они полностью вымерли. Это стройные насекомые, габитуально напоминающие верблюдок или скорпионниц. Длинные неспециализированные ноги, крупные глаза и грызущий ротовой аппарат позволяют предполагать хищный образ жизни. Брюшко с коротким загнутым яйцекладом и одночлениковыми церками. Отпечатки чекардобии найдены в нижнепермских отложениях Приуралья на реке Чекарда.

Представитель отряда палеодиктиоптер, дунбария полосатокрылая описана из нижнепермских отложений Северной Америки (Канзас). Имела яркую окраску крыльев. Как и у других представителей семейства спилаптерид, крылья относительно широкие и округлены на вершинах.

Парадунбария относится к семейству спилаптерид из ископаемого отряда палеодиктиоптер. Жила в раннепермских лесах материка Ангарида 266 млн. лет назад. Эти леса состояли из разнообразных папоротников, хвощей-каламитов, кардоитов и древнейших хвойных деревьев. Парадунбария питалась генеративными органами этих растений, прокалывая их острым хоботком, яйца откладывались под кору растений с помощью яйцеклада. По многим признакам близка к роду дунбария, который в это же время обитал на Еврамерийском континенте. Описана из знаменитого чекардинского местонахождения на Среднем Урале, откуда известно большое число ископаемых отпечатков насекомых.

Пермяковия пятиполосая - представитель семейства спилаптерид из вымершего отряда палеодиктиоптер. Для вида характерна яркая окраска и несколько S-образно изогнутые крылья. Описана из нижнепермских отложений реки Чекарда на Среднем Урале. Длина крыла достигала 34 мм.

Псевдогимен узкокрылый относится к отряду мегасекоптер, родственному палеодиктиоптерам, однако у них колюще-сосущий хоботок был более коротким и подогнутым под голову, поэтому сверху не виден. Преднеспинка лишена паранотумов, крылья узкие у основания (стебельчатые), с модифицированным перепончатым жилкованием, сильно костализованы, т.е. некоторые жилки приближены к переднему краю крыла. Это дало основание палеоэнтомологам начала XX века считать их предками перепончатокрылых, что отражено и в названии семейства - протогимениды. Однако сходство в жилковании крыльев мегасекоптер и перепончатокрылых чисто конвергентное. Очевидно, псевдогимен был хорошо летающим насекомым. В размахе крыльев достигал 6 см. Описан из нижнепермских отложений реки Чекарды на Среднем Урале.

Пермотемидия относится к отряду арходонат, родственному палеодиктиоптерам, о чем говорит наличие колюще-сосущего хоботка. К своеобразным чертам строения этого отряда можно отнести сильно укороченные или полностью редуцированные задние крылья, утолщение на переднем крае крыла - птеростигму, слитные средне- и заднегрудь. У пермотемидии были очень длинные усики и церки, которые, вероятно, играли аэродинамическую роль в полете. У самцов основания церок дугообразно изогнуты, что является приспособлением для удержания самки при спаривани, которое, возможно, происходило в полете. У самки был короткий загнутый кверху яйцеклад. Редукцией задних крыльев и длинными хвостовыми нитями пермотемидия напоминает современных поденок. Размеры ее были небольшими - 2,5 см в размахе крыльев. Название арходоната связано с тем, что первоначально отпечаток переднего крыла с хорошо выраженной преростигмой принимали за заднее крыло стрекозообразного насекомого. Вид описан из нижнепермских отложений реки Чекарда на Урале.

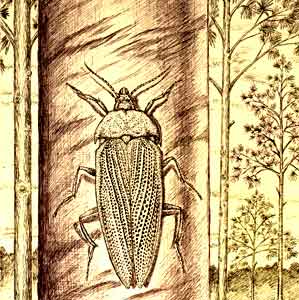

Вопрос о происхождении отряда жесткокрылых до сих пор остается неясным. По-видимому, они имели общих предков с сетчатокрылообразными, сходными с вислокрылками. Наиболее древние жуки известны из верхней перми. Все палеогеновые жесткокрылые относились к купедидообразным, которые ныне являются реликтовой группой и представлены лишь немногими видами в мировой фауне. Чекардоколеиды были ксиломицетофагами, т.е. жуки и их личинки питались мертвой древесиной, пораженной грибами. Изображенный здесь вид описан из нижнепермских отложений реки Чекарда на Среднем Урале. Длина жука составляла около 18 мм.

Tags: Вымершие членистоногие, Пермь |

| 06:50 pm [industrialterro] [Link] |

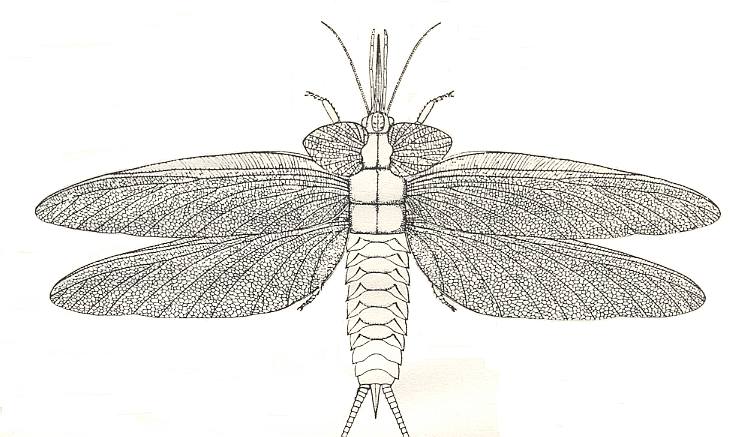

Meganeuropsis Meganeuropsis is an extinct genus of griffenfly, order Protodonata, known from the Early Permian of North America, and represents the biggest known insect of all times. The genus includes two described species: Meganeuropsis permiana described in 1937 from Elmo in Kansas. It was the largest insect that ever lived, with a reconstructed wing length of 330 mm, a wingspan of up to 28 inches (710 mm), and a body length from head to tail of almost 17 inches (430 mm). Meganeuropsis americana, discovered in Oklahoma in 1940, is most probably a junior synonym of Meganeuropsis permiana. It is represented by the largest complete insect wing ever found, which is conserved and displayed in the Harvard Museum of Natural History. The preserved part of this forewing is 280 mm long and it had an estimated total length of 305 mm. The resulting wing span was reconstructed as 27 inches (690 mm).

Tags: Вымершие членистоногие, Пермь |

| 06:40 pm [industrialterro] [Link] |

Hibbertopterus Hibbertopterus is a genus of giant sea scorpion (order Eurypterida) that inhabited the swamps of Scotland during the Carboniferous. Hibbertopterus is a member of the family Hibbertopteridae, large bizarre Eurypterids found from the Upper Devonian to the end of the Permian period. They were sweep feeders, inhabiting freshwater swamps and rivers, feeding by raking through the soft sediment with blades on their anterior appendages to capture small invertebrates. Their morphology was so unusual that they have been thought to be an order separate to Eurypterida. Recent work however confirms them to be a derived member of the suborder Stylonurina, with the genus Drepanopterus being a basal member of their superfamily. Геолог Мартин Вит (Martin Whyte) из британского университета Шеффилда (University of Sheffield) обнаружил в Шотландии окаменелые следы существа, которое выходило на берег примерно в то время, когда самые ранние четвероногие животные ещё только осваивались на суше. Следы датированы 330 миллионами лет назад. Приблизительно за 30 миллионов лет до этого был завершён плавный переход от лопастепёрых рыб, через амфибий, к первым наземным четвероногим (позже дошедшим в эволюции и до человека). Но данные следы – это первое прямое свидетельство животного, выходившего из моря на берег. Но кто оставил следы в грязной влажной земле? Анализ Вита, опубликованный в журнале Nature, показывает, что эти следы принадлежали огромному водному скорпиону вида Hibbertopterus. Если лопастепёрые рыбы почти все вымерли, но всё же дошли до нас в виде "живого ископаемого" — латимерии, а четвероногие заполнили континенты, то водные скорпионы остались на Земле лишь в виде окаменелостей. Hibbertopterus и другие водные скорпионы вымерли 250 миллионов лет назад, ещё до появления динозавров. Вит заключает: по крайней мере, на короткое время огромный водный скорпион мог покидать море. Пока его жабры оставались влажными — он мог дышать на воздухе. Длина этого существа составляла 1,6 метра, а ширина 1 метр. Нынешние скорпионы кажутся пигмеями на этом фоне. Сам окаменелый след имеет длину 6 метров и ширину — 1 метр. Это самый большой след от данного вида существ и первый, доказывающий сухопутные путешествия Hibbertopterus.

Tags: Вымершие членистоногие, Пермь |

| September 30th, 2011 | |

| 09:07 pm [industrialterro] [Link] |

Arthropleura Артроплевра (Arthropleura) — род вымерших членистоногих, были дальними родственниками современных многоножек, жили в позднем Каменноугольном периоде (Карбоне) (340—280 миллионов лет назад). Обитали на территории нынешней северо-восточной части Северной Америки и Шотландии. Они — наиболее известные сухопутные беспозвоночные Земли за все время, и имели в то время немного врагов. Тело животного было плоской формы, состояло из ряда сегментов, заходивших один за другой. У артроплевры было 30 пар ног. Дышало это животное через маленькие отверстия-дыхальца, расположенные вдоль тела. Артроплевры могли достигать в длину от 0,3 до 2,6 метров. Питание артроплевр, спорный вопрос среди ученых, поскольку ни на одной из окаменелостей не сохранили рот. Однако, бесспорно, что у нее был сильный набор челюстей. Основываясь на этом предположении, обычно представляли артроплевру плотоядной, но недавно обнаружили ее окаменелые останки с пыльцой в кишечнике. Возможно, что маленькие артроплевры были вегетарианцами, а большие были всеядны, используя свои челюсти, как для питания растительностью, так и для охоты на маленьких животных и насекомых. Считается, что среднего размера артроплевра, возможно, съедала до тонны растительности в год. Окаменевшие следы артроплевр были найдены во многих местах. У следов есть отдельное название Diplichnites cuithensis. Артроплевры произошли от ракообразных предков в каменноугольном периоде, и стали большими чем современные членистоногие, частично из-за высокого процента кислорода в атмосфере Земли в то время, и из-за нехватки больших наземных позвоночных хищников. Артроплевры вымерли в начале Пермского периода, когда сырой климат начал иссякать, разрушая тропические леса карбона. Из-за этого уровень кислорода в атмосфере начал уменьшаться. Ни одно из гигантских членистоногих не смогло пережить новый сухой, с меньшим содержанием кислорода, климат.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Размеры в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 08:45 pm [industrialterro] [Link] |

Pulmonoscorpius Pulmonoscorpius kirktonensis (literally breathing scorpion) is a giant species of extinct scorpion that lived during the Viséan epoch of the Carboniferous. Its fossils were found at East Kirkton, West Lothian in Scotland. In life, this species grew to 70 centimetres (28 in) long. The diet of Pulmonoscorpius is not known directly, but arthropods may have formed part of its diet, and its sting may have been able to fell small tetrapods. Предполагают, что Pulmonoscorpius kirktonensis достиг такого большого размера из-за более высокого содержания кислорода в атмосфере Земли во время Карбона. Тогда в атмосфере было 35 % кислорода, тогда как в наше время только 20 %. Pulmonoscorpius kirktonensis был, как полагают, дневным охотником если учесть наличие у него относительно больших боковых сложных глаз, которые атрофировались у современных скорпионов, ведущих преимущественно ночной образ жизни. Предполагают, что Pulmonoscorpius kirktonensis был хищником. Принимая во внимание что жало у него было сравнительно намного большим чем его лапки, скорпион, вероятно, использовал свой яд, чтобы обездвижить и начать переварить свою добычу, вместо того, чтобы захватить и разделать ее лапками. И учитывая его большие размеры, можно предположить, что питался он маленькими четвероногими животными. Pulmoscorpius kirktonensis – один из крупнейших скорпионов когда-либо обитавших на Земле и самый крупный из известныйх науке сухопутных скорпионов. Силурийские скорпионы рода Bronthoscorpio также достигали аналогичных размеров, но они предположительно жили в воде. Pulmoscorpius kirktonensis был обнаружен в восточной части Кирктона (Шотландия). Этот гигантский скорпион достигал 1-го метра в длину. Современные членистоногие не могут вырасти до таких внушительных размеров, но в каменоугольном периоде (карбоне) содержание кислорода в атмосфере было выше, чем в наши дни, поэтому в то время членистоногие достигали поистине внушительных размеров, и пульмоноскорпиус показался бы настоящим карликом по сравнению с самыми крупными из них, такими как например гигантские ракоскорпионы или артоплевра (Arthropleura), которая являлась самым крупным членистоногим за всю историю Земли.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 08:34 pm [industrialterro] [Link] |

Cryptomartus hindi Cryptomartus hindi was a species of trigonotarbid, which is an extinct group of arachnids whose fossil record extends from the late Silurian to the early Permian.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 08:12 pm [industrialterro] [Link] |

Другие насекомые карбона

Зденекия - одно из самых древних крылатых насекомых, известное науке, она жила 350 млн. лет назад. Относится к отряду протоптер (Protoptera) и обладает целым рядом примитивных признаков: простое продольное жилкование крыльев с неправильной сетью ячеек (архедиктий), отсутствие югальной лопасти у основания крыла. Об остальных чертах строения можно только догадываться, поскольку известны только ископаемые отпечатки крыльев. Вероятно, у зденекии были хорошо развиты паранотальные выросты по бокам брюшка и на переднегруди, на вершине брюшка имелись хвостовые нити, а крылья в покое складывались вдоль тела, ротовой аппарат был грызущим. Пищей служили спорангии каменноугольных растений, а яйца откладывались под кору с помощью острого яйцеклада. Полет у зденекии был несовершенным, больше планирующим, чем активным. В размахе крыльев она достигала 15 см. Описана из нижнего карбона - намюра Чехии.

Абаптилон относится к вымершему отряду палеодиктиоптер, существовавшему в карбоне и перми. Это одна из самых крупных по числу представителей групп ископаемых насекомых, таксономическое положение которых, однако, не вполне ясно. Палеодиктиоптеры достигали крупных размеров, некоторые до 80 см в размахе крыльев. Характерный признак - колюще-сосущий хоботок, который служил для питания генеративными органами кардоитов и других древних растений. Задние крылья были шире и иногда длиннее передних, с густой сетью жилок. На переднегруди хорошо развиты паранотальные выступы. Брюшко заканчивалось парными длинными церками, у самок был развит колющий яйцеклад. Абаптилон сибирский описан по фрагменту заднего крыла, найденному в верхнебалахонской свите позднекарбоновых отложений Кузнецкого бассейна. В размахе крыльев он достигал 9 см.

Азиодиктия русская относится к семейству диктионеврид из вымершего отряда палеодиктиоптер. От спилаптерид это семейство отличалось более узкими и заостренными к вершине крыльями и особенностями жилкования. Примечательно, что азиодиктия является одним из первых представителей семейства диктионеврид, остатки которой найдены на территории России. Описана из среднего карбона Кузбасса, нижнебалахонская свита.

Голденбергия относится к семейству диктионеврид из вымершего отряда палеодиктиоптер. Жила 300 млн. лет тому назад в нижнем карбоне, ее отпечатки найдены в отложениях Восточной Европы. Насекомое изображено на древнем папоротнике Pecopteris, семязачатками которого оно, вероятно, питалось. Род назван в честь палеоэнтомолога Гольденберга, который одним из первых в середине XIX века начал изучать палеозойских насекомых.

Ископаемая палеодиктиоптера стильбокроцис Геера относится к семейству диктионеврид. О половых отличиях палеодиктиоптер известно очень мало, однако у некоторых видов описаны парные придатки самцов, напоминающие гоностили, служившие, вероятно, для удержания самки во время спаривания. На рисунке слева изображен самец, справа - самка, имевшая длинные церки и колющий яйцеклад. Стильбокроцис описан из нижнего карбона Европы.

Ископаемые гигантские стрекозы известны начиная с нижнего карбона, к концу триаса они полностью вымерли. Несмотря на общее сходство с современными стрекозами они имели ряд принципиальных отличий в строении. Крылья были с примитивным жилкованием, без узелка и птеростигмы, широкие в основании. Тело массивное, с крепкими ногами, голова относительно небольшая, с длинными усиками и не с такими крупными глазами, как у современных стрекоз. На конце брюшка были развиты три листовидных придатка. Вероятно, личинки древних стрекоз вели наземный образ жизни, поскольку в ископаемых остатках совершенно не представлены.Эразиптерон описан из намюрских отложений (нижний карбон) Чехословакии. В размахе крыльев достигал 13 см.

Тараканы - один из древнейших отрядов насекомых, их ископаемые остатки хорошо представлены в отложениях каменноугольного периода. Игнароблатта принадлежит к вымершему и очень примитивному семейству архимилакридид. Эти тараканы с сильными и широкими крыльями и крупной переднеспинкой хорошо летали. У самок был развит наружный яйцеклад. Вид известен из среднего карбона.

Древний и примитивный отряд гриллоблаттидовых (таракано-сверчков) известен с середины карбона. В прошлом гриллоблаттидовые были широко распространены, их расцвет приходился на пермский период, когда существовало несколько десятков семейств. Ископаемые гриллоблаттидовые были летающими насекомыми, напоминавшими по облику веснянок. Превращение постепенное, личинки похожи на взрослых. Питались имаго и личинки мертвой органикой, а также хищничали. В дальнейшем, видимо под прессом более совершенных летающих насекомых, гриллоблаттидовые утратили крылья и перешли к обитанию в скважинах. В настоящее время известно всего около двух десятков видов этих реликтовых насекомых. Изображенный здесь вид описан из нижней перми Северной Америки. В размахе крыльев достигал 3 см.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 07:31 pm [industrialterro] [Link] |

Meganeura Меганевра (лат. Meganeura) — род вымерших стрекозоподобных насекомых, живших в каменноугольном периоде. Включает Meganeura monyi, имевшую размах крыльев до 75 см и являющуюся наряду с Meganeuropsis permiana одним из крупнейших насекомых всех времён. Охотились гигантские стрекозы на примитивных растительноядных насекомых диктионеврид, достигавших размеров современных голубей. Личинки вели наземный образ жизни и тоже были хищниками. Ископаемые остатки меганевры были обнаружены в 1880 в Комментри (Франция) и описаны в 1885. Другая хорошо сохранившаяся меганевра была найдена в английском графстве Дербишир в 1979. Вопрос о том, почему гигантские насекомые существовали в палеозое и не существуют сейчас, волновал исследователей с момента открытия меганевры. Гемолимфа насекомых не переносит кислорода, он доставляется тканям системой трахей. В том числе из-за этого насекомые и не могут достигать больших размеров. В 1911 году было высказано предположение, что атмосфера каменноугольного периода содержала больше кислорода, чем современная, благодаря чему снабжение их тканей было более эффективным. Controversy has prevailed as to how insects of the Carboniferous period were able to grow so large. The way oxygen is diffused through the insect's body via its tracheal breathing system puts an upper limit on body size, which prehistoric insects seem to have well exceeded. It was originally proposed (Harlé & Harlé, 1911) that Meganeura was only able to fly because the atmosphere at that time contained more oxygen than the present 20%. This theory was dismissed by fellow scientists, but has found approval more recently through further study into the relationship between gigantism and oxygen availability. If this theory is correct, these insects would have been susceptible to falling oxygen levels and certainly could not survive in our modern atmosphere. Other research indicates that insects really do breathe, with "rapid cycles of tracheal compression and expansion". Recent analysis of the flight energetics of modern insects and birds suggests that both the oxygen levels and air density provide a bound on size.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Размеры в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 07:21 pm [industrialterro] [Link] |

Archimylacris Archimylacris is an extinct genus of cockroach-like Blattopterans, a group of insects ancestral to cockroaches, mantids and termites. Archimylacris lived on the warm swampy forest floors of North America and Europe 300 million years ago, in the Late Carboniferous times. Like modern cockroaches, this insect had a large head shield with long curved antennae, or feelers, and folded wings. To a modern observer, it would likely appear as a very large cockroach, with a "tail" (an ovipositor) in the females. Presumably their habits would be cockroach-like too, scurrying along the undergrowth eating anything edible, possibly falling prey to labyrinthodont amphibians and very early reptiles. The of average length of species in Archimylacris was 2–3 cm long.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 07:12 pm [industrialterro] [Link] |

Protorthoptera The Protorthoptera are an extinct order of Palaeozoic insects, and represent a wastebasket taxon and paraphyletic assemblage of basal neoptera. They appear during the Middle Carboniferous (late Serpukhovian or early Bashkirian), making them among the earliest known winged insects in the fossil record. Pronotal lobes may be expanded to form a shield. The group includes the ancestors of all other polyneopterous insects. Эти насекомые жили в период от раннего пенсильвания до перми и относятся к наиболее обычным среди встречающихся в ископаемых находках. Отряд содержит много разнообразных групп; он самый ранний из известных ископаемых Neoptera. У Protorthoptera были кожистые передние крылья и увеличенная анальная область на задних крыльях, а также хорошо развитый жующий ротовой аппарат. Представители одной из больших групп Protoblattoidea внешне похожи на тараканов, хотя отличаются от них рядом признаков, в том числе жилкованием крыльев. Еще одна группа, жившая в раннем Пенсильвании, сохранила примитивный архедиктион с семью анальными жилками на обеих парах крыльев.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 06:44 pm [industrialterro] [Link] |

Palaeodictyoptera The Palaeodictyoptera are an extinct order of medium-sized to very large, primitive Palaeozoic paleopterous insects. They were characterised by beak-like mouthparts, similarity between fore- and hind wings, and an additional pair of winglets (large paranotal lobes) on the prothorax, in front of the first pair of wings. Although the paranota are technically not wings, the Palaeodictyoptera are whimsically called "six-winged insects". The actual wings are often boldly marked, the colour patterns evident even in fossils. The mouthparts were elongated, and included sharp piercing stylets, and possibly a sucking pump-like organ. Unlike modern sucking insects, such as the Hemipterans, the mouthparts were held vertically below the head, or projected forwards. They probably used these organs to suck juices from plants, although some may have been ectoparasites, or predators. Some types attained huge size. For example, Mazothairos had a wingspan of about 55 centimetres (22 in). Another distinctive feature was the presence of unusually long cerci, about twice the length of the abdomen. The Palaeodictyoptera are a paraphyletic assemblage of basal palaeodictyopteroidean insects, rather than a clade, because they gave rise to other insect orders. They range in time from the Middle Carboniferous (late Serpukhovian or early Bashkirian in age) to the late Permian. Это большая и весьма разнообразная группа, широко представленная в пенсильвании и перми. К этому отряду относятся некоторые из самых крупных ископаемых насекомых. Это были массивные формы с размахом крыльев нередко до 20 см, а иногда и более 50 см. Голова маленькая с тонкими антеннами, состоящими из многочисленных мелких члеников. Глаза большие и выпуклые. Ротовые части крупные, колющего типа-хоботок, приспособленный для высасывания жидкостей, вероятно, из растений. Ноги у этих насекомых были короткими и крепкими, напоминающими ноги Ephemeroptera. Переднегрудь несла пару лопастей, чаще сердцевидных, присоединенных к переднеспинке. Эти лопасти были сильно склеротизированы, у многих форм они были крупными и заходили сверху за основания передних крыльев. Лопасти имели систему жилок, гомологичную жилкованию крыльев. Крылья палеодиктиоптер были очень разнообразны по размерам и форме. Базальные пластинки крыльев такого же типа, как у Protodonata и Odonata. Крылья обычно с цветными окантовками и круглыми пятнами, часто покрытые волосками, особенно вдоль жилок у основания крыла, по его краю и на крыловой мембране. Строение относительно короткого брюшка этих насекомых такое же, как и у нимф Ephemeroptera. Церки, состоящие из большого числа сегментов, примерно вдвое длиннее брюшка. У самок-длинный крепкий яйцеклад, у самцов-короткие членистые класперы и парный эдеагус. Представители отряда обитали главным образом в низких влажных тропических и субтропических лесах и болотах и достигали высокой численности.

Размеры в сравнении птицей и мухой:

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 06:31 pm [industrialterro] [Link] |

Diaphanopterodea The Diaphanopterodea or Paramegasecoptera are an extinct order of moderate to large-sized Palaeozoic insects. They are first known from the Middle Carboniferous (late Serpukhovian or early Bashkirian in age), and include some of the earliest known flying insects. Despite their very early appearance in the insect fossil record, they represent a specialised group of Palaeodictyopteroidea (Palaeozoic beaked insects), unique among representatives of that group in having evolved the ability to fold their wings over their thorax and abdomen in a manner similar to, but not homologous with, the Neopteran insects. The nymphs also had an unusual appearance, being covered in numerous hairlike filaments. Diaphanopterodea are distinguished by a number of other characteristics, and are generally considered to be a monophyletic group. About ten families are known. The group died out at the end of the Permian period, victims of the End-Permian mass-extinction, without leaving any descendants. Этот отряд известен только из пенсильванских и пермских отложений. Ротовой аппарат этих насекомых представляет собой сосущий хоботок, состоящий из сильно измененных ротовых частей. Хотя по жилкованию крыльев Diaphanopterodea были в основных чертах сходны с Palaeodictyoptera и Megasecoptera, они могли складывать крылья над телом. Как они это делали, не вполне ясно, но во всяком случае не так, как Neoptera. У пермских представителей жилкование было сильно редуцировано.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| 02:06 pm [industrialterro] [Link] |

Megarachne Megarachne servinei, the only species belonging to the genus Megarachne, was an Upper Carboniferous (Pennsylvanian) eurypterid found near Córdoba, Argentina. It was originally described as a spider with a body length of 339 millimetres (13.3 in), which would have made it the largest spider ever to have existed. In 2005, the fossil specimen was reexamined and determined to be a small eurypterid within the family Mycteroptidae rather than a spider. Надо сказать, что мегарахну сперва считали гигантским пауком, наподобие гигантских карбоновых скорпионов, насекомых и многоножек, поэтому большая часть реконструкций ошибочна.

Tags: Вымершие членистоногие, Карбон |

| September 16th, 2011 | |

| 07:45 pm [industrialterro] [Link] |

Schinderhannes Schinderhannes bartelsi is an anomalocarid known from one specimen from the lower Devonian Hunsrück Slates. Its discovery was astonishing because previously, anomalocaridids had only been known from exceptionally preserved fossil beds (Lagerstätten) from the Cambrian, 100 million years earlier. Anomalocaridids are organisms such as Anomalocaris, thought to be distantly related to the arthropods, which look quite unlike any organism living today—they had a segmented exoskeleton with lateral lobes used for swimming, large compound eyes, and most strikingly a pair of large, claw-like great appendages resembling the tails of shrimp, which are thought to have passed food to a mouth resembling a pineapple ring. Schinderhannes is about 10 centimetres (3.9 in) long; like other anomalocaridids, it bears a pair of great appendages (very similar to those of Hurdia), a radial Peytoia 'pineapple-ring' mouth, and large, stalked, compound eyes. It has 12 body segments; large flap-like structures used for swimming protrude from the 11th segment, and from just behind the head. Its preserved guts are typical of predators, and this lifestyle is supported by the raptorial nature of the spiny great appendages and the size of the eyes. The organism clearly swam, propelling itself with the 'flippers' attached to its head, and using its wing-like lobes on the 11th segment to steer. These lobes presumably derived from the lateral lobes of Cambrian anomalocaridids, ancestors that used lobes along their sides to swim, and lacked the specialisations of Schinderhannes. The organism allows the classification of early arthropods to be resolved, to some degree. The organism is classified basally to the true arthropods, but is closer to that group than Anomalocaris. By analogy, Schinderhannes could be thought of as an 'aunt' to the arthropods, and Anomalocaris a 'great-aunt'. This suggests that the anomalocaridid group is in fact paraphyletic—that is, that the arthropods are descended from anomalocaridids. It also seems to suggest that the biramous limb of arthropods arose through fusion of anomalocaridid lateral lobes and gills. The fossil has other implications—it shows that the group of early arthropods with short 'great appendages' are not a natural grouping. The organism's discovery was most significant because of the huge range extension of the anomalocaridids it caused: the group was only previously known from lagerstatte of the lower-to-middle Cambrian, 100 million years before. This underlined the utility of lagerstatte like the Hunsrück slate: these exceptionally preserved fossil horizons may be the only available opportunity to observe non-mineralised forms. Известный палеонтолог Дерек Бриггс (Derek Briggs) из Йельского университета (США) и его германские коллеги сообщили в журнале Science об уникальной находке, которая существенно прояснила не только родственные связи аномалокариса, но и взаимное расположение главных ветвей, расходящихся от основания эволюционного древа членистоногих. Десятисантиметровое существо, названное Шиндерханнесом (Schinderhannes bartelsi) в честь знаменитого немецкого «благородного разбойника», было найдено в уникальном раннедевонском лагерштатте (формация Кауб, эмсский век) в Бунденбахе (Германия). Шиндерханнес, живший на 100 млн лет позже аномалокариса, сохранил многие черты своего древнего родственника, в том числе огромные передние конечности, усаженные длинными шипами, большой круглый рот с острыми зубами по краю и большие фасеточные глаза на стебельках. При этом шиндерханнес бесспорно является близким родственником настоящих членистоногих — об этом свидетельствуют 10 пар коротких двуветвистых конечностей, располагающихся на всех сегментах туловища, кроме последних двух. Предпоследний сегмент несет пару плоских конечностей, отдаленно напоминающих плавательные хвостовые ноги (уроподы) речного рака. Последний сегмент туловища не имеет конечностей, зато на нём расположен длинный хвостовой шип (примерно такой же, как у многих ископаемых хелицеровых и современного мечехвоста). Уникальной особенностью шиндерханнеса является вторая пара гигантских головных конечностей — они располагаются позади глаз и рта и имеют вид нерасчлененных плоских треугольных «вёсел». Скорее всего, они действительно служили для плавания. Авторы сравнивают эти необычные придатки с плавательными лопастями аномалокариса, которые, впрочем, располагались не на голове, а на сегментах туловища, и их было множество пар, а не одна, как у шиндерханнеса. По-видимому, шиндерханнес был быстро плавающим хищником. Он мог совершать быстрые рывки вперед, взмахивая своими треугольными ногами-веслами, а подъемную силу ему сообщали движения хвоста, снабженного плоскими придатками. Шиндерханнеса трудно интерпретировать иначе как переходную форму между аномалокарисом и настоящими членистоногими. Скрупулезно проанализировав морфологические признаки шиндерханнеса, аномалокариса и близких к нему кембрийских форм, а также древнейших членистоногих (первых ракообразных, трилобитов и хелицеровых), авторы построили эволюционное древо, показанное на рисунке. Шиндерханнес занял на нём почетное место самого примитивного (или, как сейчас принято говорить, самого «рано ответвившегося») представителя настоящих членистоногих (Euarthropoda). Шиндерханнес жил в раннедевонскую эпоху, когда моря уже кишели гораздо более эволюционно «продвинутыми» членистоногими (трилобитами, эвриптеридами, ракообразными), а также крупными рыбами и головоногими моллюсками. Тем не менее он сохранил множество архаичных черт, характерных для кембрийских хищников. Авторы отмечают, что в этом раннедевонском лагерштатте присутствуют и другие архаичные родственники членистоногих, которые ранее были известны только из кембрия, в том числе формы, близкие к марелле. Таким образом, удивительная среднекембрийская фауна древних членистоногих и их родственников на самом деле не вымерла в кембрии, а только исчезла из поля зрения палеонтологов. Спустя 100 миллионов лет она вдруг снова появляется в уникальном «окне в прошлое» — раннедевонском лагерштатте в Бунденбахе.

Кстати, в этой же замечательной статье попалась и общая схема эволюции членистоногих, пожалуй, стоит запостить её тут, не выводя в отдельный пост:

Базальная часть эволюционного древа членистоногих, построенная на основе кладистического анализа с учетом новооткрытого шиндерханнеса, занявшего положение у самого основания клады «настоящих» членистоногих (Euarthropoda).

Tags: Вымершие членистоногие, Девон |

| 07:20 pm [industrialterro] [Link] |

Jaekelopterus Jaekelopterus rhenaniae ("Otto Jaekel's wing from the Rhineland") is an extinct species of the Eurypterida (sea scorpions). At an estimated length of 2.5 meters (8.2 feet), it is one of the two largest arthropods ever discovered (the other is a giant millipede-like animal, Arthropleura, although which animal was larger is unclear). The second largest eurypterid known is Pterygotus. Jaekelopterus lived approximately 390 million years ago. Although called a "sea scorpion", it is speculated to have lived in fresh water rivers and lakes, rather than in saltwater seas. The animal was described by Simon Braddy and Markus Poschmann of the University of Bristol in the journal Biology Letters (November 2007); they found a 46 cm chelicera (claw-like mouth part), and estimated the total size of the animal based on the proportions of this claw. When extended, the chelicerae would have added another meter to its length. The animal's fossilized remains were discovered in the Early Devonian (Emsian) Klerf Formation Lagerstätte of Willwerath near Prüm, Germany. Джекелоптер был одним из самых больших членистоногих в истории Земли. Соперничать с ним по размеру мог только другой ракоскорпион - птериготус. Джекелоптер жил 390 миллионов лет назад, во время девонского геологического периода. Длина джекелоптера - 2,5 метра, длина птериготуса тоже около 2,5 метров! Но не все ракоскорпионы были гигантскими животными - длина большого числа видов - не больше 20 сантиметров. Морской скорпион Jaekelopterus rhenaniae жил, как считается, 390 млн лет тому назад, достигал в длину 2,5 метров и был самым крупным из известных членистоногих, когда-либо живших на Земле. Обнаруженные останки Jaekelopterus rhenaniae включают в себя фрагменты хитинового панциря, что, с точки зрения науки, казалось абсолютно невозможным. Дело в том, что эти фрагменты находились в толще породы на протяжении сотен миллионов лет – ранее считалось, что это вещество просто не может сохраняться так долго. Поскольку хитин является органическим соединением (полисахарид), рано или поздно он бы разрушился под воздействием микроорганизмов.

Размеры в сравнении с человеком...

и другими гигантскими членистоногими:

Tags: Вымершие членистоногие, Девон |