|

|

| Пишет bruno_westev ( @ 2014-05-31 14:11:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Entry tags: | Поленов |

Поленов

Усадьба Поленово – место любимое русскими людьми. Поленов купил у обанкротившейся помещицы пришедшее в упадок именьице близ захолустного уездного городка Тарусы. Но его восхитил окрестный вид, который он долго искал. А ведь его пространственные впечатления были ох как богаты. Поленов в молодости едва ли не десять лет провел в странствиях по экзотическим странам - Ближний Восток, Италия, Греция... Средства позволяли ему построить себе райскую усадьбу на любом краешке земной тверди – он выбрал этот уголок. Выбирал долго и терпеливо. И вот... На пароходике плыл по Оке, и словно марсовый в бочке на мачте корабля Колумба вдруг радостно ощутил биение сердца: «Земля!».

И впрямь, то оказался душе любезный очарованный край, где и построил он по собственным чертежам усадьбу. Ею все восхищались, но сам он был неприхотлив в быту. Все время проводил в мастерской. Кровать, стол, табурет - вот и все убранство комнаты. Зато его гостеприимный дом открыт был всем, и с первых же его дней здесь расположился постоянного обогащающийся экспонатами музей. Поленов сам по себе был и музей, и своего рода центр творческих исследований, и генератор идей. Он был одним из столпов эпохи, и он умел не только замыкаться в себе и, словно в общении с самим Господом, превращаться в истинного творца шедевров, но мог быть и земным, страдающим, бесконечно заботливым. Вот крохотный пример в подтверждение этих слов.

Когда промышленника и мецената Мамонтова обвинили в растрате и заключили в тюрьму, Поленов сразу оказался среди друзей, которые не покинули в беде товарища. Что они могли сделать? Прежде всего - поддержать узника морально. Поленов учел главное – не оставить Савву Ивановича наедине со скорбными размышлениями, заставить его и в застенке оставаться творческой личностью. Отзывчивость возымела действие. «Никогда я не сознавал так глубоко великого значения искусства, как сейчас, - писал из тюрьмы Мамонтов Поленову. - Я всегда искренне любил его, и оно в тяжелые дни спасает мой дух... Я сочинил оперный сюжет…

Называется опера «Ожерелье»… Частная опера хочет поставить «Ожерелье» и надо по возможности помочь им справиться с художественной частью. Она незамысловата, но требует такого благородного художника, как ты...». Тотчас откликнулся друг: «Савва, об отказе, конечно, не может быть и речи. Я с особенным вниманием постараюсь исполнить твою просьбу. Мы ведь часто понимали друг друга на поприще искусства...». Узник на это ответствовал: «Я ободрился... Спасибо!» Поленов со товарищи взялись хлопотать о замене Мамонтову заключения домашним арестом. Художники постоянно направляли Мамонтову письма, чтобы морально ободрить его. И когда Мамонтову изменили меру пресечения, Поленов предложил Васнецову: «Мне кажется, не шире ли будет, если мы поднесем ему Библию, тем более, что он из Ветхого завета два раза черпал вдохновение для своих литературных созданий. А кроме того, можно прибавить что-нибудь хорошее из русской истории или поэзии. Всякий дар будет теперь впрок, так как все его достояние будет на днях продано». Васнецов, естественно, соглашался, при этом уточнил: «В выражении наших дружеских чувств мы не должны подчеркивать в нем мецената. Да это было бы и неверно... он со всей семьей дорог нам, как центр, около которого ютился кружок, в котором художнику легко дышалось... Он не меценат, а друг художников».

Тут, к сожалению, нет места подробно говорить о той душевной поддержке и тепле, которыми окружили художники своего друга, который попал в беду, достаточно сказать, что четырнадцать выдающихся художников (Репин, Неврев, Серов, Суриков, Васнецовы, Врубель, Левитан, Антокольский и другие) и композитор Римский-Корсаков заверили Савву Ивановича в искренних дружеских чувствах. И тут важна такая деталь. Поленов, желая подстраховаться на тот случай, вдруг письмо не попадет в руки Мамонтову, передал черновик семье Саввы Ивановича. Ну а затем было установлено, что недостающие суммы Мамонтов себе не присвоил, и он был оправдан судом присяжных.

Они так все были переплетены своими судьбами друг с другом эти мастодонты девятнадцатого века, что говоря об одном, кажется, ты вспоминаешь всех. Первозданные заповеди диктовали смысл их поступков, не зря ведь вечные мотивы пронизывали и сюжеты их созданий, будь то холст или либретто, поэма или трактат. Изобразительное повествование о земной жизни Христа стало и для Поленова делом всей жизни. Пятьдесят восемь работ вошли в этот цикл: "Христос и грешница", "На Генисаретском озере", "Мечты", "Христос в пустыне"...

…Род Поленовых достаточно известен на Руси. Отец нашего героя – тоже был художником. Но также и библиографом, историком, членом-корреспондентом Академии наук, автором трудов о русских летописях. От него-то и унаследовал Василий Дмитриевич Поленов столь широкий кругозор в универсальных своих устремлениях, будь то древнерусские мотивы или история христианства, которые всегда находили краски на его палитре для увековечивания своих сюжетов. Были в роду и законоведы, неслучайно Василий Дмитриевич наряду с учебой в Академии художеств окончил и юридический факультет Петербургского университета.

Конечно, он прославился прежде всего как пейзажист. Произнесите «Поленов» - и мысленному взору тотчас представится поэтичное, словно залитое солнцем полотно – знаменитый «Московский дворик», писанный в 1878 году буквально с натуры – из окна московской квартиры художника. Множество ассоциаций рождает эта живописная элегия – прежде всего очаровательный мир безмятежного детства, полного надежд на лучезарную будущность. Село ли город – не сразу ведь и разберешь, а ведь изображен самый центр Москвы – Арбат, крохотный храм Спаса на Песках, и трогательный этот уголок обрел бессмертие благодаря мастерству живописца – и это же не заурядное зеркальное, словно в фотокамере, изображение.

Не менее знаменита и картина "Золотая осень" – она связана с просветленной чарующей природой окрестностей Оки, где художник жил в построенном по собственному проекту доме. Спокойно несет свои воды широкая река. Холмы ее высокого берега, обрисованные свободными текучими линиями, постепенно сходят на нет и тонут в голубых далях. К горизонту уходят и заливные луга низкого берега. С другой стороны полоса рощи, параллельная плоскости холста, подчеркивает панорамную протяженность переднего плана. Широкий вид, хотя и представленный в известном отдалении, берется фрагментарно - холмы, деревья и река оказываются как бы срезанными рамками кадра изображения. Это заставляет зрителя мысленно продолжить пейзаж, чтобы представить себе вид в целом, отчего усиливается ощущение широкой панорамы местности, запечатленной художником.

В 1871 году Поленов, окончив Академию художеств с золотой медалью, получил право шестилетней поездки за границу на средства от казны. Однако он не вынес столь долгой разлуки и раньше времени возвратился в свою страну. Известный больше всего как непревзойденный мастер поэтического пейзажа, Поленов в жизни своей многогранен, и его биография содержит не менее героических страниц, чем, например, жизнь Верещагина. Василий Дмитриевич ушел добровольцем на сербско-турецкую войну 1876 года (награжден сербским золотым крестом и медалью "За храбрость"). Затем уехал художником-корреспондентом на русско-турецкую войну. У него учились Нестеров, Левитан, Коровин, Головин – все эти имена просияли потом на небосклоне наших художеств. Поленов не стал последователем академических канонов – сутью его творчества был реализм, в пору его работы непривычный. Сорок лет Поленов среди передвижников – пишет исторические и жанровые картины, интерпретирует евангельские притчи. Но главное, повторимся, в его творениях – пейзаж. Он продолжил традиции Саврасова и Федора Васильева. Картины «Московский дворик», «Золотая осень», «Осень в Абрамцеве» принесли живописцу всемирную славу. Поленов был талантлив во всем – зодчий, ландшафтный архитектор, организатор народного театра, в который он вложил всю душу свою – был там и драматургом, и режиссером, и декоратором. Дар музыканта и литератора выявился в созданных им опере «Призраки Эллады», романсах, «Литургии» и «Всенощной», литературно-богословских трудах «Иисус из Галилеи» и пояснению к картине «Среди учителей».

…И прочими своими делами Василий Дмитриевич доказал искренность своего мировоззрения. Он завещал похоронить себя рядом с церковью Живоначальной Троицы и потребовал от сына, чтобы не строили помпезных памятников, ибо главный монумент человеку – это те дела, которые он совершил в земной жизни. Могила его проста - крест и камень. А рядом красноречивый памятник его деяниям - храм, построенный самим художником. Остался всемирно знаменитый музей. В его завещании есть слова: "Бытие человека - остается! Остается и переходит в то, что человек сотворил".

Еще осталось множество живописных шедевров и не только в Третьяковской галерее (одиннадцать картин) или в Русском музее (почти девяносто работ)...

"Искусство должно давать счастье и радость, иначе оно не имеет смысла", - этот девиз мастера применим ко всем его творениям. Поленов вошел в историю искусства как мастер сложных, порой противоречивых, но всегда прекрасных произведений. «Этот незаурядный русский человек, – писал о нем Шаляпин, – как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горячими песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос – как мог он совместить в своей душе это строгое и красочное величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух Божества?»

©Андрей ПЕТРОВ.

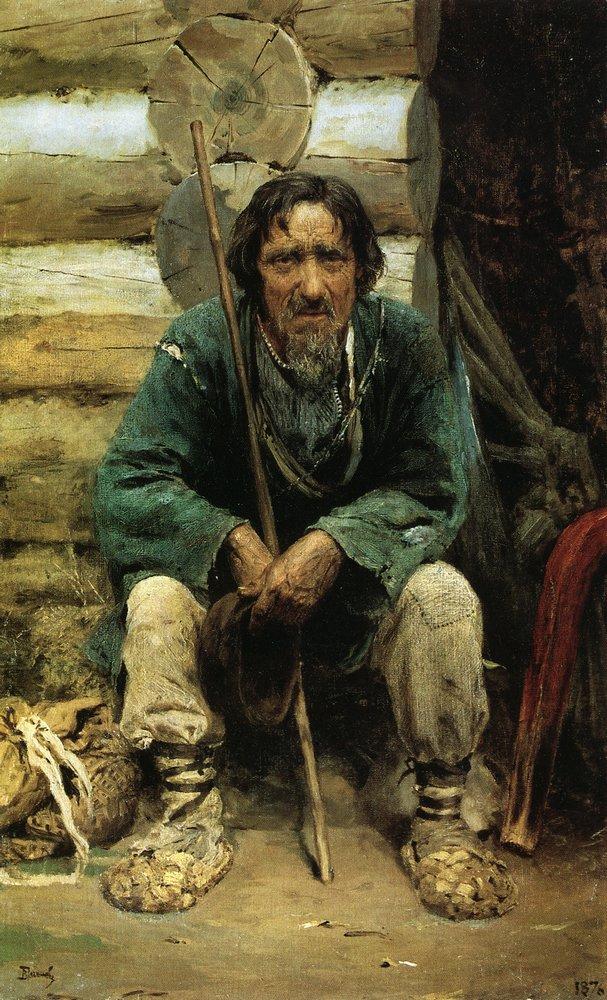

Василий Поленов. Сказитель былин Никита Богданов. 1881.

"Были раньше люди, которые помнили и знали много разных интересных историй, сказок и былин. Одним из них был и Никита Богданов. Довелось художнику быть знакомым с этим сказителем былин. Не одну захватывающую историю рассказал художнику Никита. Вот и решил Василий Поленов увековечить этого человека, показать, как он несёт сквозь годы свои былины. Мы видим на картине пожилого человека, который не так стар по возрасту, как стар по своим глубоким знаниям. Ведь в каждой сказке и былине, даже самой неправдоподобной, всегда есть доля правды. Но каждая из них обязательно поучительная. Весь опыт былинный собрался в этом старике". (http://polenov.su/).