[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

| January 26th, 2013 | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 03:33 pm [industrialterro] [Link] |

Archaeopteryx (Часть 1) Археопте́рикс (Archaeopteryx; греч. ἀρχαῖος — древний, πτέρυξ — крыло) — вымершая птица позднего Юрского периода, величиной с ворону, занимающая по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. Самый примитивный и ранний из всех известных представителей птиц, обитавший 150—147 млн лет назад. Все находки археоптерикса относятся к окрестностям Зольнхофена на юге Германии. По строению таза и рёбер, по наличию двояковогнутых позвонков, по челюстям, покрытым зубами, и по длинному хвосту, состоящему из более чем 20 позвонков, этот вид близок к пресмыкающимся. Но некоторые аспекты строения конечностей и черепа типичны для птиц: передние конечности снабжены сильными маховыми перьями, хвостовые позвонки также снабжены попарно сидящими на них перьями; наконец, всё тело археоптерикса покрыто перьями. К началу XXI века было обнаружено десять скелетных экземпляров археоптерикса и отпечаток его пера. Все находки относятся к тонкослоистым известнякам позднеюрского возраста возле Зольнхофена в Баварии. Список находок, имеющих отношение к археоптериксам: Перо. Обнаружено в 1861 году около Зольнхофена, описано в 1861 году Германом фон Майером. Находится в музее естествознания в Берлине. В основном отождествляется с археоптериксом, поскольку других птиц в Зольнхофенских отложениях не найдено. Является первоначальным голотипом для рода Archaeopteryx и вида A. lithographica.

Обнаружен в 1861 году около Лангенальтайма. Описан в 1863 году Ричардом Оуэном, который сделал его типовым экземпляром для вида и рода. Хранится в музее естествознания в Лондоне. Голова отсутствует. Реставрация головы была проведена Ричардом Оуэном и позднее подтвердилась после находки берлинского экземпляра в 1877 году.

Обнаружен в 1876 или 1877 на Blumenberg, около Айхштета. Якоб Нимейер (Jakob Niemeyer) выменял за корову драгоценные останки у Йохана Дорра (Johann Dörr). Экземпляр описан в 1884 году Вильгельмом Дамесом (Wilhelm Dames). Хранится в музее естествознания в Берлине. Был классифицирован Деймсом как новый вид, A. siemensii в честь Вернера фон Сименса.

Только туловище. Обнаружен в 1956 или 1958 году около Лангенальтайма, описан в 1959 Геллером (Heller). Детально изучен Джоном Остромом в 1970-х. В течение некоторого времени демонстрировался в Максбергском музее, после чего был возвращен владельцу. После смерти коллекционера в 1991 году экземпляр обнаружить не удалось. Предполагается, что он был тайно продан владельцем или украден.

Обнаружен в 1855 году около Риденбурга, описан Мейером как Pterodactylus crassipes в 1875 году, переклассифицирован Джоном Остромом (John Ostrom) в 1970-м. Находится в музее Тейлера, Харлем (Нидерланды). Самый первый экземпляр, если не учитывать ошибку классификации.

Обнаружен в 1951 или 1955 около Workerszell. Описал Петер Велнхофер (Peter Wellnhofer) в 1974. Находится в юрском музее города Айхштет. Самый маленький экземпляр. Имеет сохранившуюся голову, хотя и менее сохранившуюся, чем у термополисского экземпляра. Мюнхенский экземпляр (S6, ранее известный как Solnhofen-Aktien-Verein). Обнаружен в 1991 году около Лангенальтайма. Описал Велнхофер в 1993. Хранится в Мюнхенском палеонтологическом музее. Единственный экземпляр с грудиной. Возможно, новый вид, A. bavarica.

Обнаружен в 1960-х годах около Айхштета. Описал Велнхофер в 1988. Хранится в Музее бургомистра Мюллера, Зольнхофен. Первоначально был классифицирован коллекционером-любителем как компсогнатус (Compsognathus). Может принадлежать к отдельному роду и виду Wellnhoferia grandis.

Фрагментарный экземпляр, обнаруженный в 1997. Хранится в Мюллеровском музее.

В 1997 Маузер сообщил об обнаружении в частной коллекции фрагментарного экземпляра. Имя владельца и местонахождение окаменелости не разглашаются. До настоящего момента экземпляр формально не классифицирован, его отнесение к археоптериксам остается предварительным. Термополиский экземпляр (WDC-CSG-100). Обнаружен в Германии. Долгое время был в частной коллекции, описан в 2005 году в журнале Science. Находится в Wyoming Dinosaur Center, Термополис (штат Вайоминг, США). Имеет наиболее сохранившуюся голову и ступни. Более подробно описан в 2007 году. В отличие от современных птиц, которые не имеют зубов, предчелюстные, челюстные и зубные кости археоптерикса несли зубы. Конические зубы археоптерикса в морфологии наиболее подобны зубам крокодилов. Предчелюстные кости археоптерикса не срастались друг с другом, по контрасту с современными птицами. Верхняя и нижняя челюсть были лишены рогового чехла (рамфотеки), таким образом, археоптерикс не обладал клювом. Большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом, у археоптерикса находится сзади черепа, аналогично положению у дейнонихозавров, в то время как у современных птиц оно смещено на дно черепа. Шейные позвонки археоптерикса являются двояковогнутыми спереди и сзади, как у дейнонихозавров; в то время как у современных птиц шейные позвонки гетероцельные — имеют седловидные суставные поверхности. Крестцовые позвонки археоптерикса не срастались друг с другом, тогда как у современных птиц поясничные, крестцовые и часть хвостовых позвонков срастаются в единую кость — сложный крестец. Крестцовый отдел позвоночника археоптерикса состоит из 5 позвонков, что сопоставимо числу крестцовых позвонков дейнонихозавров — 5—6. Крестцовый отдел позвоночника современных птиц включает 1 позвонок, входящий в состав сложного крестца. 21—23 несросшихся хвостовых позвонка археоптерикса образовывали длинный костистый хвост. У современных птиц, хвостовые позвонки срастаются в единую кость — пигостиль, служащую опорой для рулевых перьев. Рёбра археоптерикса были лишены крючковидных отростков, которые у современных птиц обеспечивают прочность грудной клетки, скрепляя рёбра. По контрасту, в скелете археоптерикса присутствовали вентральные ребра (гастралии), типичные для многих пресмыкающихся, включая дейнонихозавров, но не встречающиеся у современных птиц. Как у современных птиц и дейнонихозавров, ключицы археоптерикса срастались, образуя вилочку. Кости тазового пояса (подвздошная, седалищная и лобковая) у археоптерикса не срастались в единую кость, в отличие от современных птиц. Лобковые кости археоптерикса незначительно обращены назад, как у дейнонихозавров, но не как у современных птиц. Также в отличие от современных птиц, лобковые кости археоптерикса заканчивались расширением в форме «ботинка», что характерно для дейнонихозавров. Кроме того, как и у дейнонихозавров, дистальные концы лобковых костей соединялись, образуя большой лобковый симфиз; у современных птиц лобковый симфиз отсутствует. Длинные передние конечности археоптерикса заканчивались тремя полноценно развитыми пальцами. Три пальца археоптерикса образованы двумя, тремя и четырьмя фалангами, соответственно. Та же фаланговая формула (2-3-4) типична для дейнонихозавров. По контрасту, трёхпалые пальцы современных птиц сильно редуцированы, число видоизмененных фаланг пальцев 1-2-1. Пальцы археоптерикса несли большие сильно изогнутые когти. В запястье археоптерикса присутствовала полулунная кость, характерная для скелета современных птиц, известная также и у дейнонихозавров. Другие кости запястья и кости пясти не срастались в общую кость (пряжку), в отличие от современных птиц. Голень археоптерикса образована приблизительно равными по длине большой берцовой и малой берцовой костями, в то время как у современных птиц малая берцовая кость редуцирована и прирастает к большой берцовой. По контрасту с современными птицами, кости плюсны и часть костей предплюсны не срастались, таким образом, у археоптерикса не было цевки. Основываясь на изучении лондонского и эйхсштадского экземпляров, палеонтологи заключали, что большой палец задней конечности археоптерикса был полностью противопоставлен другим пальцам, что характерно для современных птиц. Однако анализ лучше сохраненного термополиского экземпляра показал, что в действительности ориентация большого пальца археоптерикса более подобна его положению у дейнонихозавров, чем у современных птиц. Впрочем, эта интерпретация была оспорена. Кроме того, термополиский экземпляр подтвердил предположение о наличии у археоптерикса гиперудлиненного второго пальца задней конечности, несущего большой коготь. Гиперудлиненный второй палец, снабженный большим хищным когтем, также типичен для дейнонихозавров. Отпечатки перьев были ключевой особенностью, позволявшей классифицировать археоптерикса как птицу. Окаменелости птиц с отпечатками перьев редки. Сохранение перьев археоптерикса стало возможным благодаря литографическому известняку, в котором сохранились все экземпляры этого животного. Хотя отпечатки перьев присутствуют на всех экземплярах археоптерикса, сохранность у разных экземпляров перьев, как и костей, неодинакова. Наиболее информативны для изучения перьевого покрова археоптерикса лондонский и берлинский экземпляры. Но поскольку подозревается существование нескольких видов археоптериксов, исследования перьев этих экземпляров не обязательно показательны для других видов. Оперение археоптерикса в основных особенностях соответствует оперению современных и вымерших птиц. Археоптерикс обладал маховыми, рулевыми (функционально важными для полета) и контурными перьями, покрывавшими тело. Маховые и рулевые перья археоптерикса образованы теми же структурными элементами, что и перья современных птиц (стержень пера, бородки первого порядка и бородки второго порядка, с отходящими от них крючочками). Маховые перья археоптерикса характеризуются асимметрией опахал, что типично для современных птиц, способных к полету. Рулевые перья были менее асимметричными. Отличие от современных птиц наблюдалось в отсутствии крылышка — отдельного подвижного пучка перьев на большом пальце передних конечностей. Оперение тела археоптерикса менее хорошо описано, будучи должным образом исследованным только на хорошо сохранившемся берлинском экземпляре. Этот экземпляр на ногах носил «штаны» из хорошо развитых перьев, строение некоторых из них имело кое-какие отличия (например, отсутствовали бородочки, как у бескилевых птиц), другие же были достаточно крепкими, допуская возможность полёта. Вдоль спины был участок контурных перьев, симметричных и крепких (хотя и недостаточно жёстких по сравнению с полётными перьями), очень похожих на контурные перья на туловище современных птиц. Остальные перья берлинского экземпляра имеют тип «псевдо-пуховых» и неотличимы от покровных волокон динозавра Sinosauropteryx: мягкие, разрозненные и, возможно, даже внешне более похожие на мех — они покрывали все оставшиеся части туловища (там, где сохранились), а также нижнюю часть шеи. Нет никаких признаков оперения на верхней части шеи и голове. Хотя они могли и отсутствовать в этих местах, как у многих оперённых динозавров, это может быть и недостатком сохранности экземпляров: похоже, что большинство экземпляров археоптерикса попало в осадочные породы после некоторого времени пребывания на поверхности моря, плавая на спине. Голова, шея и хвост обычно изогнуты книзу, что предполагает, что экземпляры только начинали разлагаться, когда были погребены. Сухожилия и мускулы расслабились и тела приняли характерную для обнаруженных экземпляров форму. Также это означало бы, что кожа к тому моменту размягчилась и обвисла. Это предположение поддерживается фактом, что у некоторых экземпляров полётные перья начинали отваливаться к моменту погружения в осадочную породу. Таким образом, перья головы и шеи могли просто отпасть, тогда как более крепко держащиеся хвостовые перья остались. В позднем юрском периоде территория современной Европы была архипелагом островов в мелководном теплом тропическом море, располагаясь гораздо ближе к экватору, чем в настоящее время. Зольнхофенские известняки, которым принадлежат все обнаруженные экземпляры археоптерикса, позволяют реконструировать картину эпохи позднего юрского периода. Следы флоры, хотя и довольно скудные, включают саговники и хвойные растения. Останков животного мира больше, обнаружено множество насекомых, маленькие ящерицы, птерозавры и компсогнаты. Превосходная сохранность останков археоптериксов и других наземных животных, обнаруженных в зольнхофенских известняках, свидетельствует, что останки не могли быть перенесены издалека к месту фоссилизации. То есть, обнаруженные экземпляры археоптериксов скорее обитали на этих низких островах, окружающих зольнхофенскую лагуну, а не были занесены сюда после смерти откуда-то из другого места. Популяции археоптерикса отличались малочисленностью. В отложениях у Зольнхофена скелеты археоптериксов встречаются гораздо реже останков рамфоринхов, представителей группы птерозавров, доминировавших в экологической нише, в настоящее время занятой морскими птицами. На невысоких островах, окружавших зольнхофенскую лагуну, преобладал полупустынный субтропический климат с длинным засушливым периодом и незначительными осадками. Приспособленная к такому климату флора состояла преимущественно из невысоких (до 3 метров) кустарников. В противоположность распространённой реконструкции археоптерикса, взбирающегося на большое дерево, на островах, видимо, почти отсутствовали высокие деревья. В отложениях обнаружено очень мало древесных стволов и не найдено окаменевшей пыльцы деревьев. Трудно реконструировать образ жизни археоптериксов. Относительно этого существует несколько теорий. Некоторыми исследователями было высказано предположение, что археоптериксы в основном были адаптированы к наземному образу жизни, тогда как другие предполагают, что образ жизни археоптериксов главным образом, древесный. Отсутствие деревьев не противоречит этому предположению — некоторые современные виды птиц живут исключительно в невысоких кустарниках. Разные аспекты морфологии археоптерикса указывают как на наземное, так и на древесное существование. Длина ног и удлинённые стопы позволили некоторым авторам прийти к выводу об универсальности археоптерикса, который мог кормиться как в зарослях, так и на земле и даже вдоль побережья лагуны. Вероятнее всего добыча была небольшой, совсем маленьких жертв археоптерикс хватал челюстями, тех, что были побольше — когтями. На основании анализа строения глазниц высказывается предположение, что археоптерикс вёл ночной образ жизни.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

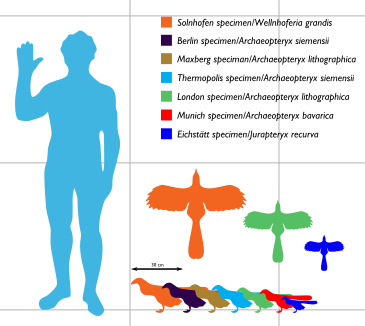

Размеры тела в сравнении с человеком:

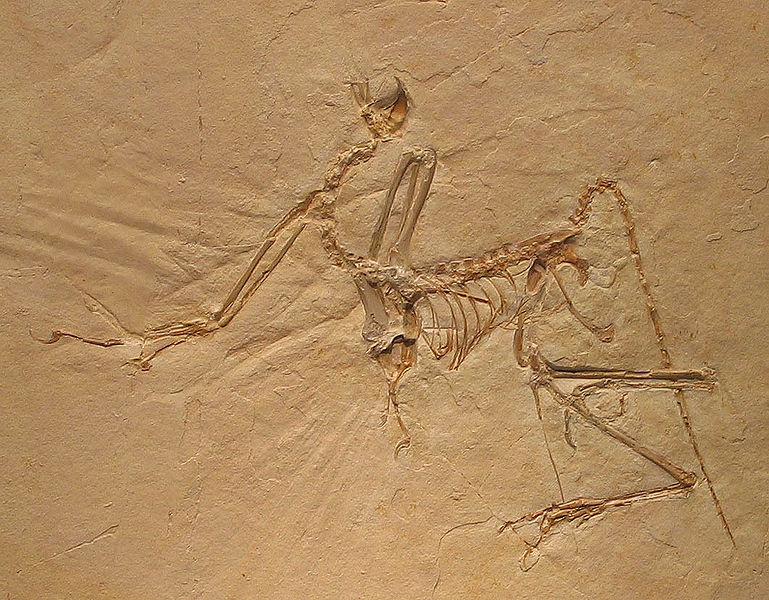

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Берлинский экземпляр Слепок с утраченного максбергского экземпляра Tags: Вымершие птицы, Юра, авиалы, археоптеригиды | |||||||||||||||||||

| Comments | ||||||||||||||||||||

блядь опять петуха нарисовал ты чё сюда пришел петухов рисовать штоле (Reply to this) (Thread)

Уж век прошёл, а анониму всюду петухи мерещатся. С чего бы это вдруг? Может быть, последствия древней родовой травмы? Возможно... А, может, просто опыт неудачной отсидки? Как бы то ни было, а тема петухов глубоко запала несчастному анониму в его маленькое колышащееся сердечко. Ах, бедный, бедный, аноним, ах, бедный, бедный, петушок. Мы все ему сочувствуем. (Reply to this) (Parent) | ||||||||||||||||||||