[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| October 20th, 2014 | |

|---|---|

| 09:02 pm [industrialterro] [Link] |

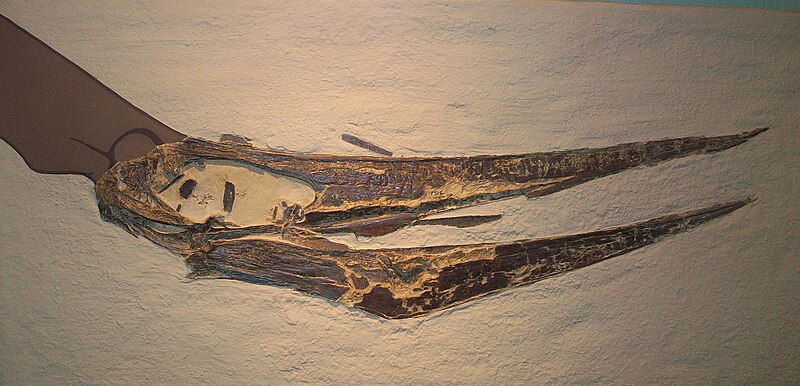

Pteranodon Птеранодон (от др.-греч. πτερόν — «крыло» и ἀνόδους — «беззубый») — род птерозавров. Известен с верхнего мела Северной Америки. Отличался крупным выростом на голове (выполнявшим роль руля при полёте) и беззубым клювом. Птеранодон был одним из крупнейших летающих ящеров, с размахом крыльев более 6 метров, обитавшим в меловом периоде в небесных просторах над территорией современной Северной Америки (находки в штатах Канзас, Алабама, Небраска, Вайоминг и Южная Дакота). Количество найденных окаменелостей этого птерозавра превышает 1 500 экземпляров – среди летающих рептилий это абсолютный рекорд. Причем окаменелости очень высокой степени сохранности и детализации. Бесспорно – эти существа имели огромные популяции на побережьях гигантского Западного внутреннего морского пути (Niobraran Sea – теплое море мелового периода, располагавшееся в центральной части Североамериканского континента от Мексиканского залива до Канады). Птеранодон в отличие от более ранних Rhamphorhynchus в клюве не имел зубов и тем самым походил на современных птиц. Однако края челюстей у него были тонкие и острые, образованные особо твердой костной тканью. Верхняя челюсть длиннее нижней и изогнута вверх, причем некоторые подвиды имеют достаточно большой уровень восходящего изгиба, одновременно с расширением клюва к концу (Drawndraco, 2010). Другими характеристиками, которые отличают птеранодонов от других птерозавров, являются узкие отростки спинных позвонков, пластинчатые костистые связки, которыми крепились позвонки выше бедер, и относительно короткий хвост, в котором последние несколько позвонков сливаются в длинный стержень. Хвост составлял около 3,5% длины птеранодона, т.е. около 25 см от длины взрослого самца. Наиболее отличительная черта – черепной гребень, т.е. удлиненные плоские лобные кости ящера, выступающие немного вверх и назад. Причем размер и форма этих гребней менялась в зависимости от возраста и пола птерозавра. Pteranodon sternbergi (Geosternbergia) – один из наиболее ранних видов, самцы которого имели наиболее крупные и широкие гребни, которые загнуты более вертикально, нежели у их потомков – Pteranodon longiceps, которые были обладателями более узкого и вытянутого гребня. Функции этого гребя – вопрос достаточно дискуссионный, однако тот факт, что у самок он был значительно меньше, говорит о социальном значении этого выроста; однако некоторые специалисты (Беннет С., 1992 г.) говорят о «летательных» характеристиках гребня, который уравновешивал (стабилизировал) при полете длинный клюв ящера. Еще в 1910 г. Джордж Фрэнсис Итон высказывался о строго аэродинамических характеристиках и назначении гребня птеранодона, который выступал по его мнению в качестве противовеса и массивной точки крепления мощных летательных мышц и мышц челюстей. Однако тот факт, что размер гребня увеличивался с возрастом ящера и имел широкие вариации в размерах в рамках даже одной популяции говорит о том, что его аэродинамические свойства все-таки вторичны. Беннет С. в 1992 г. согласился с указанными доводами и пояснил, что основной вторичной функцией гребня выступал именно противовес как освобождение шеи от чрезмерной нагрузки на мышцы, необходимой для ориентации клюва. Тем не менее, в расчет принимались только размерные классы гребней, принадлежащие мужским особям птеранодона. У самок гребни были намного меньше, слегка округлой формы. Причем испытания, проведенные в аэродинамической трубе, показали, что мышечные нагрузки, приходящиеся на гребень, при поворотах головы из стороны в сторону – были гораздо больше, нежели те, которые были необходимы для стабилизации клюва при полете. То есть ящер был способен уравновесить свой клюв и без помощи гребня. С учетом вышеуказанных доводов, мнения специалистов переключились на обоснование функции гребня как рулевого органа. Еще в 1943 г. Доминик фон Крипп и Росс С. Штейн говорили о том, что между гребнем и спиной у этого ящера возможно даже был натянут кожистый парус, и опять же эта теория не принимала в расчет самок. Кроме того, Беннет С. обратил внимание на то, что гребень-руль не смог бы обеспечить хоть сколько-нибудь эффективную маневренность в полете, которая очень просто достигается путем изменения натяжения крыла. Поэтому основная функция гребня птеранодона, по все видимости, ограничивается социальным и половым поведением. Эти летающие ящеры имели ярко выраженный половой диморфизм – самки были меньше в размерах. Гребень у самок меньше и округлой формы, тазовые кости у самок значительно расширены, что является следствием откладывания яиц. Вполне вероятно, что, как и другие полигамные животные (у которых мужские особи соревнуются за спаривание с гаремами женских), птеранодоны жили в основном на морских лежбищах, где они могли бы гнездиться вдали от наземных хищников и питаться далеко от берега; больше всего их окаменелостей найдено в местах, которые в то время были в сотнях километров от береговой линии. Форма крыла птеранодона говорит о том, что передвигался в воздухе он наподобие современных альбатросов, поскольку имеет такое же соотношение длины крыла и длины позвоночника: 8 к 1. Этот способ полета получил название "динамическое парение", т.к. альбатрос (как и птеранодон) может использовать восходящие потоки, формирующиеся у поверхности океана и преодолевать десятки километров без единого взмаха крыла. Все птеранодоны делятся на две группы. Первая была меньше по размеру, имела небольшие закругленные гребни и широкие тазовые кости; размах крыльев этой группы был не более 4-х метров. Широкие тазовые кости вполне однозначно указывают на самок. Самцы были гораздо крупнее и могли иметь размах крыльев, вероятно, свыше 7 метров. Вес птеранодонов оценивался разными учеными по-разному и привел к крайне расходящимся результатам в диапазоне от 20 до 93 кг. Тем не менее, в 2010 г. были проведены детальные исследования (М. Уиттон), которые показали, что по своим «прочностным» характеристикам крыло птеранодона было способно и на эффективный «машущий» полет над поверхностью земли, вопреки укоренившемуся мнению, что эти ящеры только парили в прибрежных водах. Это же исследование показало, что птеранодон вполне был способен подниматься в воздух и с четвероногой позиции – он опирался на мощные передние конечности (как отжимание в упоре лежа), совершал небольшой прыжок и потом – быстрое вторичное движение машущими крыльями, которое уже уносило ящера в воздух. Исследования дорожек следов, которые были открыты в 1974, 1994 и 2001 годах (Беннет С., Брамвелл и Уитфилд) позволяют сказать, что птеранодон перемещался во земле в четвероногой позиции, разместив свернутую перепонку крыла позади себя. Пищевой рацион ящера составляла в основном рыба, об этом свидетельствуют находки окаменелостей рыб в желудках и между челюстей птеранодонов. Традиционно способ охоты птеранодона представляют как низкое парение над водой и периодическое погружение клюва вслед замеченной добыче. Это предположение (Беннет С. 1994 г.) было основано на том, что ящер не мог взлетать с поверхности воды. Однако исследования М. Уиттона показали, что птеранодон мог использовать механизм взлета с воды, такой же, как и с поверхности земли. Поэтому охотничья тактика этого ящера могла быть очень вариативной: вплоть до пикирующего погружения в океан, как это делают современные североатлантические олуши, причем «заточенный» профиль Птеранодона, массивный гребень и возможность складывать крылья за спиной – это весьма эффективные эволюционные преимущества, которые позволяли этому ящеру быть весьма успешным при таком виде охоты. ( Read More ) Ископаемые останки и реплики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): ( Read More ) Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, монофенестраты, орнитохейройды, птеранодонтиды, птеранодонтойды, птеродактили, птерозавры |

| May 28th, 2014 | |

| 04:03 pm [industrialterro] [Link] |

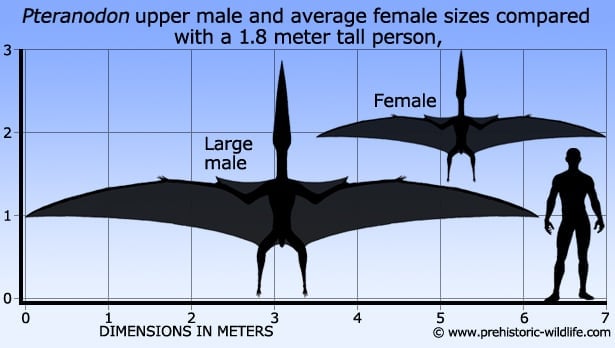

Geosternbergia Geosternbergia from the Late Cretaceous geological period of North America, was one of the largest pterosaur genera and had a wingspan of up to 7.25 metres (23.8 ft). Geosternbergia was among the largest pterosaurs, with the wingspan of most adults ranging between 3 and 6 meters (9.8–19.6 ft). While most specimens are found crushed, enough fossils exist to put together a detailed description of the animal. Geosternbergia is distinguished from Pteranodon mainly by its upright-crest. The lower jaw of G. sternbergi was 1.25 meters (4 ft) long. The most distinctive characteristic of Geosternbergia is its cranial crest. These crests consisted of skull bones (frontals) projecting upward and backward from the skull. The size and shape of these crests varied due to a number of factors, including age, gender, and species. Male G. sternbergi, the older species of the two described to date, had a larger vertical crest with a broad forward projection, while G. maysei had a short, rounded vertical crest and was generally smaller. Females of both species were smaller and bore small, rounded crests. The crests were probably mainly display structures, though they may have had other functions as well. It was collected by George F. Sternberg in 1952 and described by John Christian Harksen in 1966, from the lower portion of the Niobrara Formation. It was older than Pteranodon longiceps and is considered by Bennett to be the direct ancestor of the later species. Geosternbergia fossils are known from the Niobrara and Sharon Springs Formations of the central United States. Geosternbergia existed as a group for more than four million years during the late Coniacian - early Campanian stages of the Cretaceous period. The genus is present in the lower the Niobrarra Formation except for the upper two; in 2003, Kenneth Carpenter surveyed the distribution and dating of fossils in this formation, demonstrating that Geosternbergia sternbergi existed there from 88-85 million years ago, while the species later named G. maysei existed between 81.5 and 80.5 million years ago. Geosternbergia was traditionally considered a species, or occasionally subgenus, of the similar pterosaur Pteranodon, in most major studies of pteranodontians through the 1990s. However, a 2010 review of the group by A.W.A. Kellner suggested that Pteranodon sternbergi was different enough from P. longiceps to belong in a distinct genus, to which Kellner also referred a new species, Geosternbergia maysei. Earlier, pterosaur researcher Chris Bennett had considered the G. maysei specimen an adult male P. longiceps. Adult Geosternbergia specimens may be divided into two distinct size classes, small and large, with the large size class being about one and a half times larger than the small, and the small being twice as common as the large. Both size classes lived alongside each other, and while researchers had previously suggested that they represent different species, Christopher Bennett showed that the differences between them are consistent with the concept that they represent females and males, and that Geosternbergia species were sexually dimorphic. Skulls from the larger size class preserve large, upward and backward pointing crests, while the crests of the smaller size class are small and triangular. Some larger skulls also show evidence of a second crest that extended long and low, toward the tip of the beak, which is not seen in smaller specimens. The gender of the different size classes was determined, not from the skulls, but from the pelvic bones. Contrary to what may be expected, the smaller size class had disproportionately large and wide-set pelvic bones. Bennett interpreted this as indicating a more spacious birth canal, through which eggs would pass. He concluded that the small size class with small, triangular crests represent females, and the larger, large-crested specimens represent males. Note that the overall size and crest size also corresponds to age. Immature specimens are known from both females and males, and immature males often have small crests similar to adult females. Therefore, it seems that the large crests only developed in males when they reached their large, adult size, making the gender of immature specimens difficult to establish from partial remains. The fact that females appear to have outnumbered males two to one suggests that, as with modern animals with size-related sexual dimorphism, such as sea lions and other pinnipeds, Geosternbergia might have been polygynous, with a few males competing for association with groups consisting of large numbers of females. Similar to modern pinnipeds, Geosternbergia may have competed to establish territory on rocky, offshore rookeries, with the largest, and largest-crested, males gaining the most territory and having more success mating with females. The crests of male Geosternbergia would not have been used in competition, but rather as "visual dominance-rank symbols", with display rituals taking the place of physical competition with other males. If this hypothesis is correct, it also is likely that male Geosternbergia played little to no part in rearing the young; such a behavior is not found in the males of modern polygynous animals who father many offspring at the same time. The Pteranodontidae are a family of large pterosaurs of the Cretaceous Period of North America. The family was named in 1876 by Othniel Charles Marsh. Pteranodontids had a distinctive, elongated crest jutting from the rear of the head (most famously seen in Pteranodon itself). The spectacularly-crested Nyctosaurus is sometimes included in this family, though usually placed in its own family, the Nyctosauridae (Nicholson & Lydekker, 1889). Modern researchers differ in their use of the concept. S. Christopher Bennett and Alexander Kellner have concluded that Nyctosaurus was not a pteranodontid. In 1994 Bennett defined a clade Pteranodontidae, also including species of the Anhangueridae. However, this definition has not been accepted by other workers. Alexander Kellner, for example, named several additional species for specimens previously classified as Pteranodon, and placed P. sternbergi in a distinct genus, Geosternbergia. Kellner re-defined Pteranodontidae as the most recent common ancestor of Pteranodon longiceps, Geosternbergia sternbergi and Dawndraco kanzai, and all of its descendants. This clade possibly includes the nyctosaurids. Analyses by David Unwin did indicate a close relationship between Pteranodon and Nyctosaurus, and he used the name Pteranodontia for the clade containing both. Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): ( Read More ) Размеры тела в сравнении с человеком для самцов и самок: Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, монофенестраты, орнитохейройды, птеранодонтиды, птеранодонтойды, птеродактили, птерозавры |