[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are 20 journal entries, after skipping by the 20 most recent ones recorded in

argonov's LiveJournal:

DIP Project / Infinity (значительная часть всего репертуара; узнал этот проект ещё до их широкой известности)

DIP Project / Infinity (значительная часть всего репертуара; узнал этот проект ещё до их широкой известности)- Юлия Савичева (2-3 песни)

- Максим (примерно треть репертуара)

- Unreal (особенно песни на научно-фантастическую тематику)

- Тату (значительная часть всего репертуара)

- Катя Чехова (первый альбом)

- Демо (не знаю, стоит ли относить к нулевым, но если да, то значительная часть всего репертуара)

- Вирус (в основном, из несильно раскрученного )

- Пропаганда (2-3 песни)

- Оргия Праведников (отдельные песни, особенно в сочетании с неофициальными клипами )

- SOS (только одна песня, зато в ней мелодии припева звуковысотно - копия разработки моей увертюры 2032, хотя и ритм другой )

- 1.1 Проблема механизмов мотиваций и принцип удовольствия в философии и науке

- 1.2 Типичные аргументы за и против принципа удовольствия

- 1.3 Формулировка задачи

- 2.1 Основные термины

- 2.2 Требования к научной формулировке принципа удовольствия

- 2.3 Постулаты принципа удовольствия и гедодинамики

- 3.1 Действие нейромедиаторов как возможный нейрокоррелят ожидаемой полезности

- 3.2 Действие опиатов как возможный нейрокоррелят комфортности

- 3.3 Гипотезы о более фундаментальном нейрокорреляте удовольствия

- 3.4 Выводы из обзора гипотез о природе удовольствия

- 4.1 Гедодинамика и биологическая эволюция

- 4.2 Гедодинамика и автоэволюция разумных организмов

- Как давно существует музыка?

- Слушаем музыку четырехтысячелетней давности.

- Отборное ретро: средневековье и барокко. Только хиты!

- Кто что у кого "содрал"? Классики и современники: параллели.

- Самая популярная мелодия в истории музыки

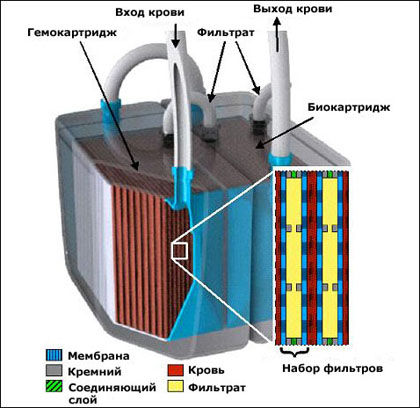

- аппарат является полностью техническим устройством

- он обеспечивает, по некоторым данным, лишь 13% функции почек, некоторые пациенты даже умирают

- требуется примерно три раза в неделю на несколько часов посещать диализный зал, где находится стационарный аппарат

- аппарат подключается через кровь,

- цена его эксплуатации доходит до 75 тыс. дол. в год

- аппарат является полностью техническим устройством

- работает непрерывно

- является переносным (несколько кг), но постоянно подключённым к человеку

- подключается не через кровь, а через брюшную полость (данное преимущество спорно)

- сам стоит значительно дешевле классического прибора - 20 тыс. долл., несколько более дешёв и в эксплуатации - на данный момент, 40 тыс. долл. в год

- аппарат содержит как технические, так и биологические части из клеток пациента

- работает непрерывно

- располагается внутри тела

- подключается через кровь путём создания постоянного соединения

- цена аппарата ещё неясна, стоимость же эксплуатации, по-видимому, должна быть либо нулевой, либо на порядок ниже стоимости эксплуатации предшественников

- биологические мозг или голова животного,

- кровь, либо её заменитель, которые доносят питательные вещества,

- машина, поддерживающая состав крови таким, чтобы обеспечивалась нормальная работа биологических частей,

- машины, управляемые мозгом через нейроинтерфейсы

- снабжение кислородом (оксигенатор, использовался в опытах Брюхоненко и есть в системах искусственного кровообращения)

- перекачивание (насос, использовался в опытах Брюхоненко и есть в системах искусственного кровообращения)

- снабжение жидкими питательными веществами (обычная бутылка, соединённая с кровотоком)

- очистка от токсинов (аппараты диализа - искусственная почка и т. п.)

- обновление кровяного состава (капсулы с кроветворными клетками спинного мозга, возможно также переливание от доноров)

| Tuesday, February 8th, 2011 | |||||||||||||

| 5:03 pm | Вечнолетнее время: садизм под маской заботы о людях Медведев таки согласился отменить переход между зимним и летним временем. Но как это часто бывает в России, здравая идея приправлена такой ложкой дёгтя, что вся её благость оказывается сомнительна. Вот ссылка на саму новость: http://news.mail.ru/politics/5288234/com Вместо того, чтобы отменить летнее время, опережающее природное на 2 часа (на смех всему миру), нам хотят именно его и сделать обязательным. Мало того, что у нас уже есть идиотское декретное время (введённое в 1930-х то ли для смеху, чтобы быть впереди планеты всей, то ли из садистских соображений, чтобы все вставали на час раньше), летнее время добавляет к нему ещё один час. Теперь у нас будет дважды декретное время, и калининградская область будет опережать рядом стоящие страны на 2 часа. Мне страшно подумать о тех людях, которые ходят школу или куда-либо к 8 часам. Теперь по природному времени это будет 6 утра. Раньше эти люди ждали перехода на зимнее время как манны небесной. Могу лишь порадоваться, что не принадлежу к их числу и Владивосток переводят в другой пояс (в котором будет не +2 к поясному, а +1). В остальном - вижу в нововведении либо намеренный садизм трудового народа в угоду коммерческим структурам или энергетикам, либо глупость. Вряд ли нововведение заставит людей в своей массе вести нормальный образ жизни. Скорее всего, как поздно ложились, так и будут. А спать будут меньше. Кто персонально виноват - судить не берусь. В качестве здоровой альтернативы предложил бы ввести как в Северной Корее отключение электричества в 11 часов, чтобы все ложились во время: и граждане здоровы, и энергетики довольны | ||||||||||||

| Wednesday, January 26th, 2011 | |||||||||||||

| 4:59 am | Ariel Скоро, вероятно, наконец начнёт регулярно ходить в интернет   | ||||||||||||

| Wednesday, December 29th, 2010 | |||||||||||||

| 8:05 pm | Что такое нравственное растление  Нам часто говорят, что СМИ нравственно растлевают граждан. Дом-2, секс, массовое искусство, поп-музыка, рассказы о сектах и т. д. Нам постоянно говорят, что с целью борьбы за нравственную чистоту людей всё это надо выкинуть, и показывать только музыку Чайковского и проповеди Патриарха о необходимости борьбы с такими, как Чайковский. Нам часто говорят, что СМИ нравственно растлевают граждан. Дом-2, секс, массовое искусство, поп-музыка, рассказы о сектах и т. д. Нам постоянно говорят, что с целью борьбы за нравственную чистоту людей всё это надо выкинуть, и показывать только музыку Чайковского и проповеди Патриарха о необходимости борьбы с такими, как Чайковский. Но что такое "растление"? Немного подумав, подберём следующее определение: Растление - это действие, которое делает человека менее правильным с точки зрения того, кто употребляет данный термин Но разные люди предъявляют к окружающим разные требования. Например, некоторым хотелось бы видеть окружающих послушными, манипулируемыми, верящими тому, что говорит власть. А мне, наоборот, хотелось бы видеть людей свободно мыслящими, недогматическими, рассчётливыми, ставящими личные цели выше коллективных. Лучший способ сделать людей послушными - отменить вовсе телевидение (как это сделало Талибан) и интернет (как это фактически делает КНДР). Оставить радио. Радио - это волшебный гипнотический голос. Он завораживает. В условиях традиционной деревни и информационного вакуума, это единственная ниточка, за которую страстно хватается крестьянин. Этот идеал был отлично выстроен Пол Потом. Да и прежним тоталитарным режимом радио в сочетании с отсутствием телевидения неплохо помогло. Мне не нравятся зомби. Поэтому, с моей точки зрения, нравственное растление - это сокрытие информации, цензура. Зомби создаются в информационном вакууме, и почти никогда - в условиях свободного доступа к куче источников, пусть даже отчасти недостоверных. Я не могу упомнить ни одного жёсткого тоталитаризма в условиях массового наличия телевизоров у населения. Разве что Ирак и КНДР 1990-х годов, но есть большое сомнение в массовости телевидения там. Пик же тоталитаризма Северной Кореи пришёлся на 1960-1980 годы, когда ТВ было ещё мало, а про Ирак я не владею достаточной инфой  Я не верю, что человека может сделать зомби какой-то Дом-2, если нет цензуры на другие источники информации. Я не верю, что человек станет культурнее, если дать ему слушать только Чайковского. Зато зациклиться вполне может - что едва ли признак подлинной культурности. И я не верю, что крестьянин 1950-х годов был культурнее, чем горожанин 1980-х. Я не верю, что человека может сделать зомби какой-то Дом-2, если нет цензуры на другие источники информации. Я не верю, что человек станет культурнее, если дать ему слушать только Чайковского. Зато зациклиться вполне может - что едва ли признак подлинной культурности. И я не верю, что крестьянин 1950-х годов был культурнее, чем горожанин 1980-х. В детстве я рано узнал из книг, откуда берутся дети. И никогда не считал эту тему постыдной. И не вижу, чтобы это меня растлило. Хотя, с ИХ точки зрения - конечно растлило. Зато информации о сексе я найти не смог . В результате, когда я всё же запоздало узнал о нём, то он на несколько лет покрылся для меня иудохристианскими мифами как нечто низменное и неправильное. Довольно долго я лечился от этой дури, а куча наших сограждан так и не вылечились Обратите внимание, что большинство политиков - сторонников нравственной цензуры в СМИ - предлагают именно урезать, а не расширить поток информации. Для них второстепенно появление на ТВ чего-то достойного, для них главное - убрать "недостойное". Подумайте, о каких истинных мотивах это говорит | ||||||||||||

| Monday, December 20th, 2010 | |||||||||||||

| 10:21 am | Возвращение Русалочки - видеонарезка | ||||||||||||

| Friday, December 10th, 2010 | |||||||||||||

| 9:14 am | Оцениваем ещё мелодию Написал очередную мелодию примерно на аккорды "В звёздном вихре времён", кажется удачной. Я определённо её буду где-то использовать, но не факт, что именно в Русалочке. Включу её в Русалочку, если слушателям она покажется способной стать одной из лучших мелодий произведения http://store.complexnumbers.lenin.ru/me/d | ||||||||||||

| Thursday, December 2nd, 2010 | |||||||||||||

| 4:43 pm | Оцениваем мелодии инструментальная версия очередной песни - предварительный вариант http://store.complexnumbers.lenin.ru/me/d Задача слушателей: 1. Сравнить куплет (0:28-1:23) и припев (после 1:23) - какая мелодия больше нравится (вступление не трогаем) 2. Оценить припев по абсолютной шкале - следует ли его считать значимой мелодией, или средне-неплохой, или вообще он не нужен | ||||||||||||

| Wednesday, December 1st, 2010 | |||||||||||||

| 8:57 pm | Вопрос к чейтателям Ещё более провокационный вопрос к читателям: какие мелодии из Русалочки, на ваш взгляд, просто не нужны в ней. То есть вообще некрасивы | ||||||||||||

| Sunday, November 28th, 2010 | |||||||||||||

| 11:25 am | Вопрос ко всем читателям Какая из представленных песен из Русалочки вам нравится больше всего? А в сравнении с 2032? | ||||||||||||

| Wednesday, November 24th, 2010 | |||||||||||||

| 10:29 pm | Большая и очень интересная ецензия http://www.diary.ru/~artread/p134215898.h "Среди молодого поколения, которое СССР не застало, но зато видело беспредел 1990-х и унылую «стабильность» 2000-х, активно культивируется «советский миф» — представление о Советском Союзе как о некоем навсегда закончившемся «золотом веке», трагически потерянных райских кущах. «Легенда о несбывшемся грядущем», рисующая альтернативную историю с 1985 года, на первый взгляд, вполне в русле этой ностальгии по «советскому проекту». Но на самом деле все гораздо тоньше и интереснее, это отнюдь не очередная клюква в стиле современной реваншистской российской фантастики — про корабли с двуглавыми орлами серпами и молотами на корпусах, бороздящие просторы Галактики, или про крутого генерала, который с помощью русской смекалки подрывает коварные планы «империалистического Запада» и разрушает США в отместку за распад СССР. Техно-опера «2032», как уже говорилось, живописует нам картину будущего в жанре альтернативной истории, в которой после смерти Константина Черненко в 1985 году на  мартовском пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем был избран не Михаил Горбачев, как в действительности, а Григорий Романов — тогда первый секретарь ленинградского обкома партии. История, соответственно, сложилась иначе, а проблемы перестройки решались в другом ключе. Отмечу, что в этом нет ничего фантастического — Григорий Романов был вполне реальным оппонентом Горбачева, ставленником другого клана бюрократической советской элиты. Но вернемся к сюжету. Преодоление экономических трудностей в вымышленном СССР осуществилось по-другому, и к 2032 году, когда, собственно, и разворачиваются события оперы, сформировалось новое общество, хотя и имеющее набор «родовых» позднесоветских травм, но вполне благополучное. Достичь такого результата удалось весьма интересным образом" мартовском пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем был избран не Михаил Горбачев, как в действительности, а Григорий Романов — тогда первый секретарь ленинградского обкома партии. История, соответственно, сложилась иначе, а проблемы перестройки решались в другом ключе. Отмечу, что в этом нет ничего фантастического — Григорий Романов был вполне реальным оппонентом Горбачева, ставленником другого клана бюрократической советской элиты. Но вернемся к сюжету. Преодоление экономических трудностей в вымышленном СССР осуществилось по-другому, и к 2032 году, когда, собственно, и разворачиваются события оперы, сформировалось новое общество, хотя и имеющее набор «родовых» позднесоветских травм, но вполне благополучное. Достичь такого результата удалось весьма интересным образом""Характерно, что автор вовсе не олдскульный коммунист, оставшийся с советских времен, а скорее наоборот: сейчас ему тридцать с небольшим, а когда опера создавалась, было около двадцати пяти. Почитав его интернет-переписку с весьма интеллектуальными слушателями, способными к саморефлексии, я пришел к выводу, что здесь не обошлось без творческого «выстрела вслепую», который метко задел ту категорию советских людей, которые выросли на Ефремове и Стругацких (сам автор принадлежит к уже совсем другому поколению)" | ||||||||||||

| Wednesday, November 17th, 2010 | |||||||||||||

| 8:40 am | Пиарю пост История разработки искусственных органов, способных поддерживать жизнь http://m-batin.livejournal.com/90461.htm  | ||||||||||||

| Wednesday, November 3rd, 2010 | |||||||||||||

| 11:20 pm | Российские музыкальные проекты нулевых годов, которые я бы отметил как достойные. В списке учтены только те проекты, пик популярности которых пришёлся на период не ранее 2000 Сугубо имхо Вот так скромно. Из западного тоже негусто. Благо, что я открыл для себя ж-поп, и могу не особо беспокоиться о состоянии эстрады в других регионах Предвижу тонны кирпичей, но это лично мой вкус. Ряд пунктов - признаю - попал туда за неимением достаточного выбора. И почти везде - закрывая глаза на вербальные смыслы | ||||||||||||

| Monday, October 25th, 2010 | |||||||||||||

| 11:13 am | Принцип удовольствия как научное средство прогнозирования автоэволюции разумных организмов - целиком решил не заниматься ерундой с разделением статьи на части и представил её здесь http://complexnumbers.lenin.ru/pleasure.h Ищу переводчиков (желательно недорогих, но разбирающихся в научном языке) для создания английской версии Аннотация  В работе обосновывается, что принцип удовольствия (ПУ) является не просто спекулятивным конструктом из зоопсихологии, но претендует на роль фундаментального, строго верифицируемого закона живой природы. В работе предлагается аксиоматика ПУ, в соответствие с которой он позволяет делать научно проверяемые предсказания. Мы показываем, что проверка постулатов ПУ и решение вопроса о нейрокорреляте удовольствия в нервной системе позволили бы создать новую научную область – гедодинамику, имеющую в некоторых вопросах более широкие возможности, нежели нейрофизиология, теория естественного отбора и психология. В частности, гедодинамика способна делать утверждения о футурологии человека и возможном строении и психологии других разумных существ во вселенной. В работе приводится обзор современных научных данных о механизмах мотивации и удовольствия и анализируется их соответствие с постулатами ПУ. Мы делаем вывод, что, хотя существующие гипотезы довольно хорошо согласуются с некоторыми постулатами ПУ, строгая проверка его остаётся одной из важнейших нерешённых задач нескольких наук В работе обосновывается, что принцип удовольствия (ПУ) является не просто спекулятивным конструктом из зоопсихологии, но претендует на роль фундаментального, строго верифицируемого закона живой природы. В работе предлагается аксиоматика ПУ, в соответствие с которой он позволяет делать научно проверяемые предсказания. Мы показываем, что проверка постулатов ПУ и решение вопроса о нейрокорреляте удовольствия в нервной системе позволили бы создать новую научную область – гедодинамику, имеющую в некоторых вопросах более широкие возможности, нежели нейрофизиология, теория естественного отбора и психология. В частности, гедодинамика способна делать утверждения о футурологии человека и возможном строении и психологии других разумных существ во вселенной. В работе приводится обзор современных научных данных о механизмах мотивации и удовольствия и анализируется их соответствие с постулатами ПУ. Мы делаем вывод, что, хотя существующие гипотезы довольно хорошо согласуются с некоторыми постулатами ПУ, строгая проверка его остаётся одной из важнейших нерешённых задач нескольких наукСодержание 1. Введение: принцип удовольствия и проблема его научности | ||||||||||||

| Sunday, October 24th, 2010 | |||||||||||||

| 1:32 pm | Принцип удовольствия как научное средство прогнозирования автоэволюции разумных организмов. Раздел 1 Написал очередную большую статью, выкладываю текущий вариант Аннотация В работе обосновывается, что принцип удовольствия (ПУ) является не просто спекулятивным конструктом из зоопсихологии, но претендует на роль фундаментального, строго верифицируемого закона живой природы. В работе предлагается аксиоматика ПУ, в соответствие с которой он позволяет делать научно проверяемые предсказания. Мы показываем, что проверка постулатов ПУ и решение вопроса о нейрокорреляте удовольствия в нервной системе позволили бы создать новую научную область – гедодинамику, имеющую в некоторых вопросах более широкие возможности, нежели нейрофизиология, теория естественного отбора и психология. В частности, гедодинамика способна делать утверждения о футурологии человека и возможном строении и психологии других разумных существ во вселенной. В работе приводится обзор современных научных данных о механизмах мотивации и удовольствия и анализируется их соответствие с постулатами ПУ. Мы делаем вывод, что, хотя существующие гипотезы довольно хорошо согласуются с некоторыми постулатами ПУ, строгая проверка его остаётся одной из важнейших нерешённых задач нескольких наук 1. Введение: принцип удовольствия и проблема его научности 1.1 Проблема механизмов мотиваций и принцип удовольствия в философии и науке Механизмы мотиваций и эмоций – одна из наиболее важных проблем нейрофизиологии. Несмотря на внушительные успехи, сделанные в XX веке, путь к подлинному пониманию оказался тернист. Выдающимся успехам неоднократно сопутствовали ошибочные интерпретации и ошибочное ощущение близости решения. История нейрофизиологии сознания в XX веке по степени драматичности напоминает историю физики XIX века, которая тоже долгое время находилась в ложной иллюзии близости “окончательной простой теории”, недооценивая отдельные “частные и незначительные” затруднения (например, неудачи попыток редуцировать классическую термодинамику к механике). В дальнейшем, как известно, именно эти затруднения привели к радикальному слому старых представлений. Аналогично, в нейрофизиологии XX века долго доминировала максима, что по-настоящему трудные проблемы сознания (например, проблему возникновения субъективных качеств, проблему целостности сознания) можно отбросить за рамки научного дискурса и ограничиться лишь исследованием функциональных, однозначно доступных объективному наблюдению явлений. Издержки функционального подхода не могли не сказаться и на исследовании мотиваций, которые тесно связаны с волей как одним из важнейших элементов субъективной сферы. Многие нынешние передовые исследователи, такие как К. Берридж, анализируя эксперименты середины XX века, отмечают, что их блестящий эмпирический уровень нередко сочетался с весьма слабыми интерпретациями и пренебрежением к вопросам о связи субъективных феноменов испытуемых с наблюдаемыми в нервной системе процессами. В сухом остатке, несмотря на десятилетия научного прогресса, основные вопросы физиологии мотиваций так и остались нерешёнными  Центральный вопрос, который мы и обсудим в данной работе – это вопрос о существовании единого для всех животных "предельного" механизма мотиваций, к которому сводятся все их частные проявления. Этот вопрос имеют древнюю историю в рамках философии. Первая концепция, что (1) у человека существует единый мотивационный механизм во всех жизненных ситуациях, и (2) этот механизм основан на стремлении к удовольствию (счастью), принадлежит ещё Аристиппу. Идея была развита в поздней античности Эпикуром, а в новое время интерес к вопросу вновь появился после работ английских утилитаристов Дж. Бентама [1] и Дж. Милля [2]. Дж. Бентам утверждал, что (теоретически) любое благо является измеримой величиной, и, в конечном счёте, любые представления человека о добре и зле основаны на субъективном опыте существования приятных и неприятных ощущений (и эмоций). Никаких других рациональных источников этики не может существовать. Человек, лишённый ощущения удовольствия и неудовольствия, не может иметь мотиваций, он не сможет различать добро и зло и не будет ценить даже свою жизнь. Высшей целью развития общества, согласно утилитаризму, является обеспечение максимального счастья всех людей (в радикальном понимании – всех животных, обладающих ощущениями). В рамках настоящей работы мы разделим понятия следующим образом Центральный вопрос, который мы и обсудим в данной работе – это вопрос о существовании единого для всех животных "предельного" механизма мотиваций, к которому сводятся все их частные проявления. Этот вопрос имеют древнюю историю в рамках философии. Первая концепция, что (1) у человека существует единый мотивационный механизм во всех жизненных ситуациях, и (2) этот механизм основан на стремлении к удовольствию (счастью), принадлежит ещё Аристиппу. Идея была развита в поздней античности Эпикуром, а в новое время интерес к вопросу вновь появился после работ английских утилитаристов Дж. Бентама [1] и Дж. Милля [2]. Дж. Бентам утверждал, что (теоретически) любое благо является измеримой величиной, и, в конечном счёте, любые представления человека о добре и зле основаны на субъективном опыте существования приятных и неприятных ощущений (и эмоций). Никаких других рациональных источников этики не может существовать. Человек, лишённый ощущения удовольствия и неудовольствия, не может иметь мотиваций, он не сможет различать добро и зло и не будет ценить даже свою жизнь. Высшей целью развития общества, согласно утилитаризму, является обеспечение максимального счастья всех людей (в радикальном понимании – всех животных, обладающих ощущениями). В рамках настоящей работы мы разделим понятия следующим образомФизиологический гедонизм, или принцип удовольствия (ПУ), есть учение о том, что любое животное, включая человека, на практике стремится к удовольствию (какие бы этические цели им не декларировались) Этический гедонизм, или утилитаризм, есть учение о том, что единственной ценностью для всех животных, включая человека, является удовольствие, и именно на достижение всеобщего удовольствия должны быть направлены действия общества  Значительная часть дискуссий вокруг гедонизма имеет этический характер и не будет рассматриваться в данной работе. Своё внимание мы сосредоточим лишь на физиологическом гедонизме – ПУ, употребляя слова “удовольствие”, “счастье”, “психологическая комфортность” и т. д. как синонимы Значительная часть дискуссий вокруг гедонизма имеет этический характер и не будет рассматриваться в данной работе. Своё внимание мы сосредоточим лишь на физиологическом гедонизме – ПУ, употребляя слова “удовольствие”, “счастье”, “психологическая комфортность” и т. д. как синонимыНе смотря на то, что идеи Дж. Бентама и Дж. Милля неоднократно критиковались, именно благодаря им ПУ перестаёт быть предметом исключительно философской мысли, он даёт толчок развитию социологии, становится одним из краеугольных камней экономической теории [3–6]. В дальнейшем, ПУ также берётся на вооружение психологами Г. Фехнером [7] и З. Фрейдом [8]. Последний в особенности популяризирует данный принцип и разрабатывает его обобщение – "принцип реальности" – учитывающее также стремление человека к удовольствию, отложенному во времени. Открытие центров удовольствия и опыты по их электростимуляции Х. Дельгадо, Дж. Олдса и П. Милнера [9-10] ещё более укрепляют идею, что фундаментальным свойством всех животных, начиная с определённого уровня эволюционного развития, является различение приятных и неприятных ощущений и эмоций. Вместе с тем, гедонистическая максима, что удовольствие является единственным предельным мотивационным механизмом, так и не получила статуса подлинно научной теории. Несмотря на успехи физиологии, основная аргументация за и против ПУ до сих пор лежит в области философии и феноменологии сферы субъективного. Почему же сложилась такая парадоксальная ситуация? Возможна ли подлинно научная формулировка ПУ? Допускает ли он теоретическое доказательство или экспериментальную проверку (сегодня или в будущем)? Прежде чем дать ответ на эти вопросы, рассмотрим основные общефилософские и психологические аргументы за и против ПУ (раздел 1.2) и конкретизируем задачи, которые надо выполнить в настоящей работе (раздел 1.3) 1.2 Типичные аргументы за и против принципа удовольствия Большинство типичных аргументов в пользу ПУ могут быть сведены к двум основным - субъективному и лингвистическому. Субъективный аргумент. Согласно нашим субъективным данным (ощущениям и эмоциям), существует некоторая естественно выделенная иерархия субъективных состояний по степени их желаемости. Есть множество различных раздражителей, но все их человек способен сравнивать между собой и выбирать более желаемый. Эта способность легла в основу, например, теории потребительского поведения [3–6]: человек способен делать выбор, на что потратить деньги. Насколько бы ни были разнообразны факторы, влияющие на человека, он всё равно способен оценивать степень своей удовлетворённости, степень своего счастья. Логично допустить, что и различные формы поведения можно редуцировать к одному простому принципу максимизации одной субъективно измеримой величины. Её можно называть различными словами – "удовольствие", "счастье", "благо" и т. д., – но выбор термина является лишь вопросом соглашения. Лингвистический аргумент. Данный аргумент утверждает, что язык в самой своей основе уже содержит ПУ, и если какой-то человек отрицает его – то это связано с неправильным пониманием языка. Например, можно проанализировать механизм, благодаря которому человек узнаёт смысл слов "удовольствие", "хорошо", "благо" и прийти к выводу, что понимание слов, в конечном счёте, связано с наблюдением поведения людей, и перечисленные слова лишь описывают поведенческие закономерности. В некоторых языках, например, в русском, это очевидно даже из этимологии. Слова "удовольствие", "воля", "быть довольным" и т. д. являются однокоренными и связаны с волей. Поведение против удовольствия нельзя помыслить в принципе, так как человек не может по своей воле стремиться к тому, что противоречит его воле. Особенно это очевидно, если вместо слова "удовольствие" употреблять словосочетание "быть довольным". Именно языковой аргумент явно или неявно лежит в основе бихевиористских определений удовольствия (определений, в которых удовольствие определяется через поведение). Например, П. Симонов определил положительную эмоцию как "эмоцию, которую субъект "стремится усилить, продлить, повторить", а отрицательную — как эмоцию, которую "он стремится ослабить, прервать, предотвратить» [11, 12]. Аргументы против ПУ, как правило, основаны на критике перечисленных аргументов за него. Контраргумент против субъективизма. Человек может построить субъективную шкалу состояний и раздражителей, но не предложено метода, как её выразить на языке объективных нейрофизиологических параметров. До тех пор, пока сохраняется эта сложность, мы ничего не можем количественно анализировать. Надо отметить, что и теория потребительского поведения со временем стала делать основной упор не на количественные значения удовольствия (кардиналистский подход), а на более компромиссный аппарат кривых безразличия (ординалистский подход), который основывается исключительно на возможности сравнения, не претендуя на возможность измерения. Субъективизм удовольствия особенно проблематичен из-за отсутствия общепринятой теории сознания. Если верен материализм, то можно обнаружить нейрокоррелят удовольствия (физиологическое явление в нервной системе, однозначно определяющее субъективное ощущение) и измерять его параметры объективными методами. Но если материализм неверен, то может оказаться, что и удовольствие объективными методами неизмеримо. В этом случае, ПУ остаётся лишь философским конструктом без существенной научной значимости Контраргументы против универсальности ПУ и гипотеза двух независимых шкал. Данная группа контраргументов высказывает сомнение, что стремление к удовольствию охватывает все возможные виды деятельности. Да, человек делит состояния на приятные и неприятные. Но всегда ли поведение преследует целью приятность? Это не совсем так. Например, бессознательные реакции рефлекторного характера (такие как непроизвольное сокращение мышц от резких раздражителей) не осознаются нами ни как стремление к удовольствию, ни вообще как проявление воли. Если же говорить о сознательных решениях, то и здесь, как может показаться, есть отклонения от ПУ. Например, иногда человек умышленно создаёт ситуацию, в которой испытывает неприятные (по его же шкале оценок!) ощущения, делая это во имя некоторой цели в будущем. Выбор также далеко не всегда падает на самое приятное решение, есть субъективная разница между удовольствием и оптимальным решением. То есть, если и существует иерархия “подлинной” “полезности” решений, то она может не вполне соответствовать иерархии приятности текущих состояний. Контраргумент против тавтологичности лингвистического аргумента. Критики ПУ нередко соглашаются, что есть польза в прояснении смысла слов. Возможно, ПУ имеет мировоззренческую ценность, он может помочь сформировать правильную этику, очистить мышление от лишних сущностей. Но лингвистический аргумент априори ставит знак тождества между стремлением к удовольствию и волевым поведением, а потому, ПУ как научный принцип неосмысленен, так как непроверяем. Лингвистически обоснованный ПУ ничего не утверждает относительно поведения, он лишь предлагает терминологию для описания этого поведения. Одним из наиболее известных критиков принципа удовольствия "как трюизма" был, например, Б. Рассел [13] 1.3 Формулировка задачи Основная цель нашей работы состоит в том, чтобы показать, что ПУ научен, если ему дать правильную формулировку. Задача раздела 2 состоит в том, чтобы предложить строгую научную формулировку ПУ в форме группы постулатов, каждый из которых теоретически допускает научную проверку. Данные постулаты мы сформулируем с учётом перечисленных в разделе 1.2 контраргументов против ПУ. Предлагаемые постулаты должны быть свободны от критикуемых недостатков большинства существующих формулировок ПУ. В разделе 3 мы сделаем обзор существующих нейрофизиологических гипотез о природе удовольствия и обсудим, насколько они соответствуют предложенным в разделе 2 постулатам ПУ. Наконец, задача раздела 4 состоит в том, чтобы обосновать практическую ценность ПУ, если он верен. Мы покажем, что проверка постулатов ПУ позволит построить новую научную область – гедодинамику. Гедодинамика – это теория, исследующая поведение сознательных организмов и развитие целых видов под действием их стремления к удовольствию. Мы покажем, что основные преимущества гедодинамики перед прочими теориями проявляются в вопросах исследования и предсказания развития разумных существ, вступивших в стадию автоэволюции (получивших возможность целенаправленно менять техническими средствами тело и психику). Гедодинамика могла бы стать подлинно научным фундаментом для футурологии, которая сегодня имеет очень ограниченный арсенал методов. В качестве примера, мы покажем два принципиально разных футурологических сценария развития разумного человечества в зависимости от того, какой окажется природа нейрокоррелята удовольствия | ||||||||||||

| 12:29 am | Механизмы удовольствия  Изучаю современные данные по механизмам удовольствия. Похоже, что за удовольствие всё же ответственен не дофамин, а старые добрые опиоиды. А Дж. Олдс и П. Милнер со своими опытами по электростимуляции центров "удовольствия" на несколько десятилетий сбили мировую науку с толку. Хотя и быстро стало ясно, что ни электростимуляция, ни дофаминовые препараты не дают такого кайфа как обычный героин Изучаю современные данные по механизмам удовольствия. Похоже, что за удовольствие всё же ответственен не дофамин, а старые добрые опиоиды. А Дж. Олдс и П. Милнер со своими опытами по электростимуляции центров "удовольствия" на несколько десятилетий сбили мировую науку с толку. Хотя и быстро стало ясно, что ни электростимуляция, ни дофаминовые препараты не дают такого кайфа как обычный героин | ||||||||||||

| Friday, October 8th, 2010 | |||||||||||||

| 3:55 pm | Интеллектуальный семинар Тема: Есть ли жизнь до Баха? Подробности: Лекция по истории классической музыки с прослушиванием музыкальных отрывков и просмотром видеоматериалов. Время: 9 октября, суббота, 17:00 Место: Каплунова, 12, кабинет Студии классических искусств "Импровизация" (школа 77, 2 этаж) Условия посещения: вход свободный | ||||||||||||

| Sunday, October 3rd, 2010 | |||||||||||||

| 6:12 pm | Биологическая эволюция философских представлений Интересно, существует ли в палеонтологии направление, озвученное в сабже. Не знаю кому как, а мне оно было бы чрезвычайно интересно. Вероятно, отдельные знания по этому вопросу существуют, но они не сведены в единую картину. А зря. Общая концепция данного направления такова. На мой взгляд, онтология и гносеология - это в некотором смысле попытка человека поставить себя на место древних животных, не отягощённых нашими врожденными представлениями и приёмами познания. Отбросить представления о материи, о механистической физике, о других сознаниях и начать познавать всё это с нуля. Главный философ в истории - это сама биологическая эволюция, миллионами поколений оттачивавшая представления животных о самых общих вопросах бытия. А то, что эти представления есть, для меня несомненно. И эти представления передаются генетически по наследству, пусть и не в чистом виде а в виде некоторых приёмов, используя которые животное может довольно быстро сориентироваться.  Раньше всего, вероятно, у животных появилось представление о материи. Конечно, поначалу это было примитивное представление с недопониманием многих физических закономерностей. Например, муха не понимает возможности существования стекла. Но всё же это уже было представление об объективной реальности как о чём-то внешнем, находящемся вне её ощущений. Я предполагаю, что такое представление впервые появляется у многоклеточных с нервной системой, возможно - кольчатых червей или где-то рядом. Если вы видите хотя бы улитку, методично исследующую территорию, знайте - у неё уже есть представление о материи, Раньше всего, вероятно, у животных появилось представление о материи. Конечно, поначалу это было примитивное представление с недопониманием многих физических закономерностей. Например, муха не понимает возможности существования стекла. Но всё же это уже было представление об объективной реальности как о чём-то внешнем, находящемся вне её ощущений. Я предполагаю, что такое представление впервые появляется у многоклеточных с нервной системой, возможно - кольчатых червей или где-то рядом. Если вы видите хотя бы улитку, методично исследующую территорию, знайте - у неё уже есть представление о материи, Следующим этапом эволюции философской мысли животных, по-видимому, стало представление о существовании в мире других чувствующих (сознательных) существ, кроме себя. У кого оно впервые появилось - вопрос весьма проблематичный, но можно предположить, что оно есть, как минимум, у животных со способностью к эмпатии и имеющих зеркальные нейроны. Они активно представлены у зверей и птиц, а вероятно уже есть и у пресмыкающихся. А вот у первичноротых ничего подобного не обнаружено. Не исключено, что эмпатия и представление о множественности сознаний - это изобретение исключительно сухопутных хордовых, и именно оно дало возможность достичь им тех высот, перед которыми упёрлись насекомые и моллюски. Хотя, кто знает: надо исследовать Следующим этапом эволюции философской мысли животных, по-видимому, стало представление о существовании в мире других чувствующих (сознательных) существ, кроме себя. У кого оно впервые появилось - вопрос весьма проблематичный, но можно предположить, что оно есть, как минимум, у животных со способностью к эмпатии и имеющих зеркальные нейроны. Они активно представлены у зверей и птиц, а вероятно уже есть и у пресмыкающихся. А вот у первичноротых ничего подобного не обнаружено. Не исключено, что эмпатия и представление о множественности сознаний - это изобретение исключительно сухопутных хордовых, и именно оно дало возможность достичь им тех высот, перед которыми упёрлись насекомые и моллюски. Хотя, кто знает: надо исследовать Самые поздние идеи - это представления о возможности существования чего-то за пределами материи и возможности несводимости к сознания к материи (то есть религия, идеалистическая и дуалистическая философия). Это самые сложные идеи, зачатки которых, вероятно, есть у некоторых высших животных, но достоверно их существование отмечено лишь начиная с неандертальцев. Эти идеи не успели укорениться в людях по-настоящему, вероятно из-за невыработанности нормальных методов их проверки. Можно по-разному относиться к религии в современном обществе, но нельзя отрицать её мощнейшую историческую роль в становлении философии и её способность высказывать гипотезы по самым абстрактным вопросам бытия Самые поздние идеи - это представления о возможности существования чего-то за пределами материи и возможности несводимости к сознания к материи (то есть религия, идеалистическая и дуалистическая философия). Это самые сложные идеи, зачатки которых, вероятно, есть у некоторых высших животных, но достоверно их существование отмечено лишь начиная с неандертальцев. Эти идеи не успели укорениться в людях по-настоящему, вероятно из-за невыработанности нормальных методов их проверки. Можно по-разному относиться к религии в современном обществе, но нельзя отрицать её мощнейшую историческую роль в становлении философии и её способность высказывать гипотезы по самым абстрактным вопросам бытияИнтересный парадокс состоит в том, что самые поздние идеи стали осмысляться (и подвергаться критике) человеческой философией раньше, нежели древние. Религия и вопрос о выборе между материализмом и идеализмом обсуждаются уже тысячи (если не десятки тысяч) лет , а проблема существования материи и множественности сознаний и сомнение в этих вещах (субъективный идеализм и солипсизм) громко заявили о себе лишь в новое время. Это связано с тем, что древние животные представления "материя есть, и её населяет множество сознательных организмов" очень крепко подсознательно вшита в нас и отлично работает в практических вопросах, а более поздние представления ещё не укоренились и не доказали свою полезность | ||||||||||||

| Friday, October 1st, 2010 | |||||||||||||

| 8:38 pm | Как сделать киборга - 1. Проблема почечного диализа Искусственная почка - одно из важнейших звеньев в описанной в моём предыдущем посте концепции киборга. Киборгу нужен диализ, и рабочая группа, которая будет заниматься опытами, должна его обеспечить.  Искусственная почка - крайне капризный прибор. Будучи изобретённой в 1944 году великим изобретателем В. Кольфом, она на протяжении долгого времени концептуально оставалась почти неизменна. На рис 1. показан внешний вид современной модификации классического устройства. Искусственная почка - крайне капризный прибор. Будучи изобретённой в 1944 году великим изобретателем В. Кольфом, она на протяжении долгого времени концептуально оставалась почти неизменна. На рис 1. показан внешний вид современной модификации классического устройства. Положение людей на почечном диализе крайне незавидно. Вот основные свойства данных аппаратов и характеристики процесса их использования. Но это если пользоваться услугами стационарных аппаратов. А буквально недавно появилось сразу два типа портативных устройств.  Первое устройство было создано группой калифорнийского профессора Мартина Робертса. Оно изображено на рис. 2. Его принципиальные черты и отличия от классического прототипа таковы: Первое устройство было создано группой калифорнийского профессора Мартина Робертса. Оно изображено на рис. 2. Его принципиальные черты и отличия от классического прототипа таковы:  И буквально в этом году мир заговорил об очередном прорыве калифорнийских учёных - была создана бионическая почка, которую можно импланитировать в тело. Основные её свойства таковы И буквально в этом году мир заговорил об очередном прорыве калифорнийских учёных - была создана бионическая почка, которую можно импланитировать в тело. Основные её свойства таковы | ||||||||||||

| Thursday, September 30th, 2010 | |||||||||||||

| 10:53 pm | Киборгизация и голова профессора Доуэлля. Что мешает работать над этим уже сейчас? Когда говорят о киборгах, обычно упоминают лишь об одной стороне вопроса - о необходимости построения искусственных частей тела, управляемых мозгом. Иначе говоря, говорят о необходимости нейроинтерфейса. Однако, соз  дания механических частей, управляемых мозгом, не достаточно для настоящей киборгизации. Если мы хотим в перспективе максимально отказаться от тела и ремонтировать себя как машину, мы должны обеспечить жизнедеятельность своего мозга. Киборгизация мозга - вопрос отдельный и, вероятно, она представляет собой более далёкую перспективу. Пока же нам необходимо научиться заменять биологические части тела на искусственные так, чтобы это не нарушало жизнедеятельность оставшихся частей. Для этого мозг должен стабильно снабжаться необходимыми веществами, и не только. дания механических частей, управляемых мозгом, не достаточно для настоящей киборгизации. Если мы хотим в перспективе максимально отказаться от тела и ремонтировать себя как машину, мы должны обеспечить жизнедеятельность своего мозга. Киборгизация мозга - вопрос отдельный и, вероятно, она представляет собой более далёкую перспективу. Пока же нам необходимо научиться заменять биологические части тела на искусственные так, чтобы это не нарушало жизнедеятельность оставшихся частей. Для этого мозг должен стабильно снабжаться необходимыми веществами, и не только. Итак, принципиальная схема киборга на сегодня такова:  В 30-х годах XX века эксперименты по поддержанию жизнедеятельности отдельной головы проводились на собаках известным физиологом Брюхоненко, и были достигнуты выдающиеся результаты: голова сохраняла жизнеспособность несколько часов. В данных экспериментах были разработаны искусственные лёгкие и искусственое сердце (естественно, внешние). Работы стали сенсацией и заложили основы для создания в 50-х годах современных систем, способных поддерживать жизнедеятельность человека при остановленном сердце при операциях на нём (так называемые аппараты искусственного кровообращения). Тем более странно, что в последующие 50 лет наука почти бросила работы по данному направлению. В 30-х годах XX века эксперименты по поддержанию жизнедеятельности отдельной головы проводились на собаках известным физиологом Брюхоненко, и были достигнуты выдающиеся результаты: голова сохраняла жизнеспособность несколько часов. В данных экспериментах были разработаны искусственные лёгкие и искусственое сердце (естественно, внешние). Работы стали сенсацией и заложили основы для создания в 50-х годах современных систем, способных поддерживать жизнедеятельность человека при остановленном сердце при операциях на нём (так называемые аппараты искусственного кровообращения). Тем более странно, что в последующие 50 лет наука почти бросила работы по данному направлению. В полноценной системе жизнеобеспечения кровь должна подвергаться следующим процедурам (в скобках указан способ технической реализации или прибор):  Ни одна из перечисленных задач не является непроходимой, надо лишь собрать воедино все нужные устройства. Затем технически доводить систему до уровня, когда она станет способной обеспечивать жизнедеятельность многими десятками лет. Начать можно с того, чтобы преодолеть рекорды Брюхоненко - это несложно. Второй рубеж - 16 дней - существующий рекорд жизнедеятельности при неработащем сердце. Преодолеть его труднее, так как существующие системы искусственного кровообращения ломают эритроциты, насыщают кровь пузырьками и имеют другие недостатки, препятствующие их длительному использованию. Но даже если в опытах инициативной группы с обычным серийным оборудованием голова собаки проживёт 16 дней - это будет огромной сенсацией, которая привлечёт внимание научной общественности и, вероятно, финансирование. Ни одна из перечисленных задач не является непроходимой, надо лишь собрать воедино все нужные устройства. Затем технически доводить систему до уровня, когда она станет способной обеспечивать жизнедеятельность многими десятками лет. Начать можно с того, чтобы преодолеть рекорды Брюхоненко - это несложно. Второй рубеж - 16 дней - существующий рекорд жизнедеятельности при неработащем сердце. Преодолеть его труднее, так как существующие системы искусственного кровообращения ломают эритроциты, насыщают кровь пузырьками и имеют другие недостатки, препятствующие их длительному использованию. Но даже если в опытах инициативной группы с обычным серийным оборудованием голова собаки проживёт 16 дней - это будет огромной сенсацией, которая привлечёт внимание научной общественности и, вероятно, финансирование. Могу лишь ещё раз высказать недоумение, почему этой задачей никто толком не занимается. Именно это могло бы стать по настоящему ключевым проектом российских трансгуманистов | ||||||||||||

| Wednesday, September 29th, 2010 | |||||||||||||

| 8:36 pm | Статистика посещений сайтов ВАП  статистика посещений сайтов http://2032.ru и http://argonov.ru со времени создания статистика посещений сайтов http://2032.ru и http://argonov.ru со времени созданияв январе 2006

В 2006 году сайт 2032 был запущен и опера была ещё в стадии изготовления. Вероятно, поэтому было так мало заходов. В 2007 году опера вышла. В 2008 году роста почти не наблюдается (хотя, если смотреть детальнее, то там спад в начале года и подъём в середине). Далее почти без раскрутки с моей стороны пошла неплохая динамика роста, вероятно, благодаря пиару со стороны ряда известных людей блогосферы. Также сыграла роль работа над Русалочкой. Как бы то ни было, это пример того, как можно независимому музыканту неплохо раскручиваться без крупных вложений и без откровенного спама. Хотя случаи самопиара среди целевой аудитории были (на форумах, на бордах), и они необходимы | ||||||||||||

| 9:25 am | Противоположность импровизации  Уважаемые френды, не подскажете ли мне, как называется музыка, в которой каждая нота стоит на своём выверенном месте? Месте, по возможности обоснованном целями правильного и понятного выражения смыслов, запоминаемости произведения и т. д. Это музыка без висячих нот, мешающих запоминаемости (например, без последовательностей нот, ритмический узор которых в произведении или в периоде встречается лишь один раз), музыка, имеющая много групп симметрии и по возможности лишённая излишеств - то есть противоположная тому, что мы обычно привыкли слышать в джазовой импровизации или некоторых гитарных партиях в роке и попе. Музыка, напоминающая строгий дизайн с хорошо подогнанными друг к друг элементами (например, см. фото) Уважаемые френды, не подскажете ли мне, как называется музыка, в которой каждая нота стоит на своём выверенном месте? Месте, по возможности обоснованном целями правильного и понятного выражения смыслов, запоминаемости произведения и т. д. Это музыка без висячих нот, мешающих запоминаемости (например, без последовательностей нот, ритмический узор которых в произведении или в периоде встречается лишь один раз), музыка, имеющая много групп симметрии и по возможности лишённая излишеств - то есть противоположная тому, что мы обычно привыкли слышать в джазовой импровизации или некоторых гитарных партиях в роке и попе. Музыка, напоминающая строгий дизайн с хорошо подогнанными друг к друг элементами (например, см. фото) | ||||||||||||