[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

October 9th, 2011

| October 9th, 2011 | |

|---|---|

| 03:38 pm [industrialterro] [Link] |

Paleothyris Paleothyris was a small, agile, anapsid reptile which lived in the Middle Pennsylvanian epoch in Nova Scotia (approximately 312 to 304 million years ago). Paleothyris had sharp teeth and large eyes, meaning that it was a nocturnal hunter. It was about a foot long. It probably fed on insects and other smaller animals found on the floor of its forest home. Paleothyris was an early sauropsid, yet it still had some features that were more primitive, more labyrinthodont-like than reptile-like, especially its skull, which lacked fenestrae, holes found in the skulls of most modern reptiles and mammals.

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| Time | Event |

| 03:50 pm [industrialterro] [Link] |

Petrolacosaurus Petrolacosaurus was a small, 40-centimetre (16 in) long, reptile, and the earliest diapsid known. It lived during the late Carboniferous period, the Joggins strata where it was found are dated to 302 million years old. The prehistoric reptile's diet may have consisted mainly of small insects. Petrolacosaurus had distinctive canine-like secondary-sized teeth, a trait found primarily in therapsids, and later in mammals. Its fossils were found in Kansas, USA. While Petrolacosaurus was indeed a relatively early amniote and was typically lizard-like, as were all the first amniotes, it was nevertheless too derived to be portrayed as the ancestor of all modern forms. In fact, it was already a diapsid, with two openings known as "temporal fenestrae" on each side of its skull to add attachment points for jaw muscles. Hence, it cannot have been the ancestor of any synapsids, which have only one such opening and diverged from the common amniote tree before the diapsids did.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| Time | Event |

| 04:09 pm [industrialterro] [Link] |

Spinoaequalis Spinoaequalis is an extinct genus of diapsid reptile. The 30 cm (1 ft) long creature, known from fossils found in Kansas, USA, was one of the first diapsids, along with Petrolacosaurus. It was also the first reptile to return to the water, evolving shortly after Hylonomus, the oldest confirmed reptile. Spinoaequalis was not fully aquatic, frequently returning to dry land. It probably swam using its laterally flattened, fanned tail. Its name means "symmetrical spine" referring to its deep, laterally compressed tail. Spinoaequalis has been found along with beautifully preserved marine fish, suggesting it occasionally left fresh water streams for the sea. Spinoaequalis was described and named by Michael deBraga and Robert Reisz in 1995.

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| Time | Event |

| 04:20 pm [industrialterro] [Link] |

Eucritta Eucritta melanolimnetes ('creature from the black lagoon') is an extinct tetrapod from the Carboniferous period of Scotland. Its name is a homage to the 1954 sci-fi/horror movie Creature from the Black Lagoon. Eucritta was about 25 centimetres (9.8 in) long, and displayed mixed tetrapod characteristics, such as an amphibian-like skull and a reptilian palate. Its eye sockets were shaped like keyholes, with pointed openings at the front that may have contained a gland of unknown function. This characteristic is also seen in the Loxommatidae family, in which Eucritta has been placed. However, its exact phylogenetic position is not known with much certainty due to its mixture of primitive and derived tetrapod characters. The possession of characters seen in baphetids, anthracosaurs, and temnospondyls suggests that these three groups diverged in the Carboniferous rather than earlier, in the Devonian. Бафетиды или локсомматиды (Baphetidae seu Loxommatidae) — группа примитивных четвероногих каменноугольного периода. Одни из первых ископаемых «земноводных», ставших известными науке — впервые описаны У. Даусоном в 1850 г. В то же время, это одни из самых древних последевонских четвероногих. Известны практически только по ископаемым черепам. Черепа обычно низкие, по структуре костей близки к примитивным темноспондилам. Желобки боковой линии обычно присутствуют. Орбита расширена вниз и вперёд, образуя подобие «замочной скважины», расширение превосходит орбиту по размерам. Есть довольно значительно развитая «ушная» вырезка (вмещавшая брызгальце). Небо закрытое, как у антракозавров, строение таблитчатых костей сходно с таковым у темноспондилов. Есть шов между щекой и крышей черепа, слуховая капсула доходит до таблитчатой кости (опять же, как у антракозавров). Зубы лабиринтодонтные. Развиты крупные клыки на небе, краевые зубы также крупные, двухрядные на нижней челюсти. Нижняя челюсть высокая, выше чем верхняя челюсть. По-видимому, рыбоядные хищники, постоянноводные. Назначение расширения глазницы неясно. Высказываются следующие предположения: в «окне» могло быть крепление мышц, какие-либо железы (ядовитые либо солевыводящие), электрические органы. Систематическое положение бафетид неясно. Традиционно их сближали с темноспондилами, но сейчас считается, что они находятся где-то у основания ствола четвероногих. Впрочем, существует предположение об их родстве с антракозаврами. В последнем случае их в качестве отряда Loxommoidea включают в подкласс Reptiliomorpha. К бафетидам может принадлежать также знаменитая эукритта (Eucritta melanolimnetes) или «существо из чёрной лагуны». (Название дано в честь фантастического фильма «Чудовище из Черной Лагуны».) Это мелкое четвероногое описано Дж. Клак в 1998 году из отложений Ист-Кирктона в Шотландии. Возраст эукритты — раннекарбоновый (визей). Длина животного около 30 см. Череп короткий, полукруглый. Глазницы расширены вперёд-вниз незначительно (больше у взрослых особей). Тело относительно короткое, конечности мощные. Зубы мелкие, есть нёбные «клыки» и ряды зубчиков на небе. Анатомия эукритты включает признаки как рептилиоморфов, так и темноспондилов. По-видимому, это наиболее примитивный предок бафетид. Впрочем, в последнее время ее сближают с темноспондилами.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| Time | Event |

| 04:34 pm [industrialterro] [Link] |

Loxomma Loxomma is an extinct genus of Loxommatidae. It was first named by Huxley in 1862. Локсомма (Loxomma) — описана Т. Гексли в 1862 г. Типовой вид — L. allmanni. Чрезвычайно сходна с бафетесом, но мельче, череп относительно шире и короче. Длина черепа до 25 см. Происходит из позднего карбона (башкирская эпоха, вестфал А) Британии. Примерно 3 вида.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| Time | Event |

| 04:39 pm [industrialterro] [Link] |

Megalocephalus Megalocephalus is an extinct genus of loxommatid from the late Carboniferous period. Its fossils have been found in China and North America. It contains two species, M. pachycephalus and M. lineolatus. The skull of M. pachycephalus could measure about eight inches long. Мегалоцефал (Megalocephalus) — род выделен Кейзом в 1946 году. До этого был известен как Orthosaurus (название преоккупировано). Типовой вид — M. pachycephalus. Всего 3 вида, из позднего карбона (башкирская-московская эпохи) Ирландии, Британии и Огайо. Самый крупный бафетид — череп до 35 см длиной. Череп узкий и довольно длинный. Очень мощные зубы.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| Time | Event |

| 04:47 pm [industrialterro] [Link] |

Ossinodus Ossinodus is an extinct genus of stem tetrapod. Fossils have been found from the Ducabrook Formation in Queensland, Australia dating back to the middle Visean stage of the Early Carboniferous (Mississippian). It was originally placed within the family Whatcheeriidae, but the absence of an intertemporal bone as suggested by a recent reconstruction of the skull based on fragmentary material may prove it to be stemward of all whatcheeriids.

Tags: Ватчирииды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| Time | Event |

| 05:06 pm [industrialterro] [Link] |

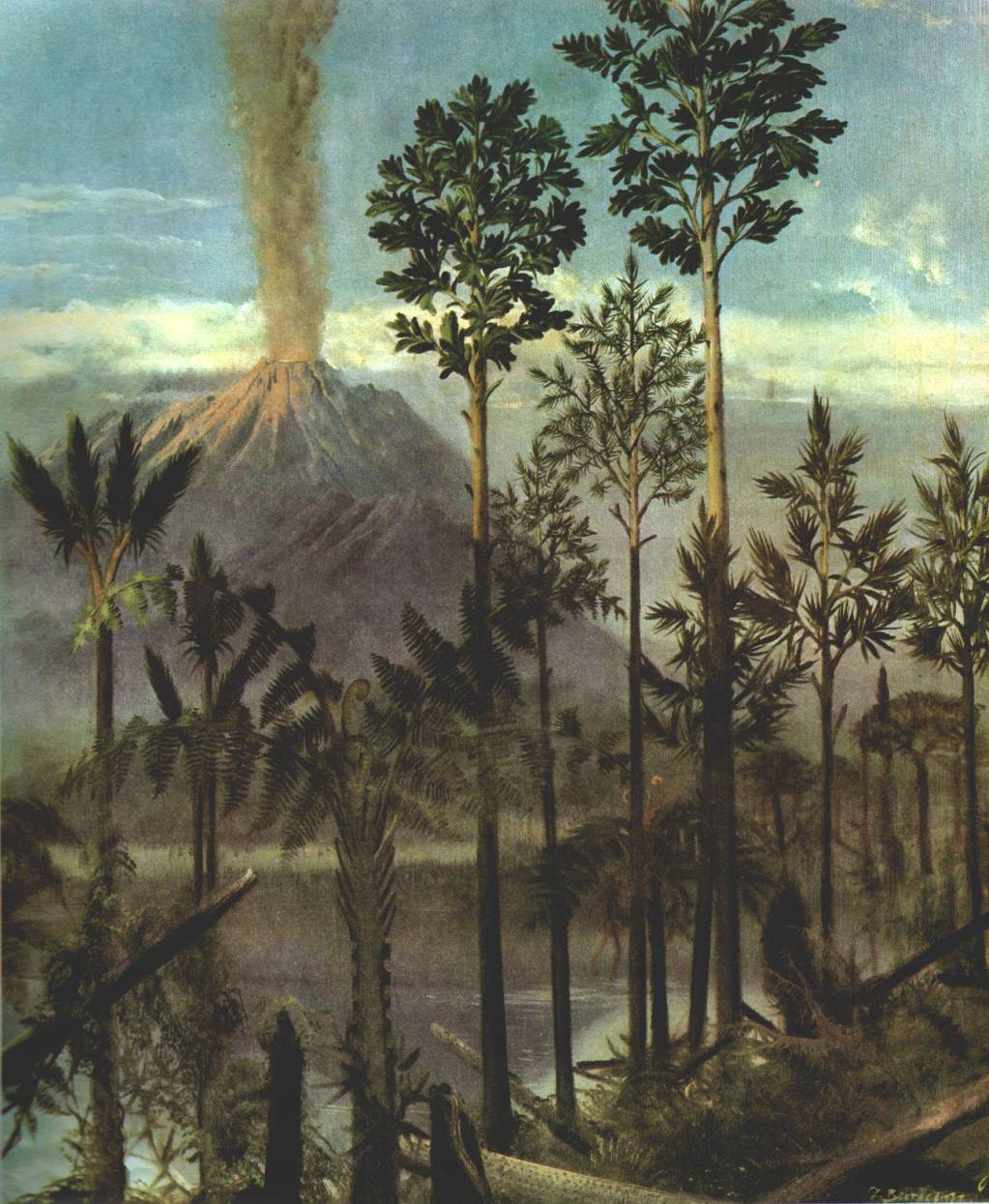

Немного карбоновой ботвы

В карбоне, иначе называемом каменноугольным периодом, по берегам лагун и по бесчисленным топям наблюдалось необычайно бурное развитие растительности. Справа на заднем плане представлены гигантские плауны - лепидодендроны (Lepidodendron); слева на среднем плане высятся стройные сигиллярии (Sigillaria) с пучками длинных узких листьев на вершине. В это время уже достигают расцвета и голосеменные растения из группы кордаитов (Cordaius). Два наиболее высоких дерева в центре картины принадлежат роду Eucordailes, характеризующимся гладким стволом и хорошо развитой кроной. Позади них показаны два экземпляра Poacordaites, правее - три экземпляра Dorycordaites, наконец, в середине картины на переднем плане изображен Psaronius, характеризующийся вееровидными листьями.

Герцинские и варисцийские горообразовательные процессы сопровождались опусканием обширных участков суши в межгорный котловинах и прибрежных областях. Здесь образовалось множество заболоченных бассейнов, быстро заросших непроходимыми джунглями. Именно в этих местах находятся сейчас важнейшие местонахождения каменного угля Европы и Северной Америки. Карбоновые леса были образованы преимущественно гигантскими древовидными плаунами (показаны Lepidodendron в средней части картины, на заднем плане и Sigillaria налево, на среднем плане), хвощами из группы каламитов (на переднем плане, слева и на среднем плане изображены Calamitina и Eucalamitis), кордаитами (справа, на среднем плане) и древовидными папоротниками (на переднем плане, справа):

Деревья, вывороченные могучими доисторическими ураганами, погружались в болота и со временем превращались в уголь. На картине показаны переломанные сигиллярии (Sigillaria), в то время как кордаиты и лепидодендроны прогибаются под напором ураганного ветра. По воздуху несутся оторванные от стволов ветви древовидных папоротников рода Psaronius.

Tags: Карбон, Растительность |

| Time | Event |

| 05:21 pm [industrialterro] [Link] |

Пермский период Пермь, также Пермский период, Пермский геологический период — последний период Палеозоя. Начался 299 млн. лет назад, длился 48 млн. лет. Подстилается каменноугольной системой (карбоном), и перекрывается триасовой системой Мезозоя. Пермские отложения впервые были описаны вблизи города Перми (Россия). Пермский период подразделяют на два отдела: нижний и верхний. Климат стал очень сухим. Исчезают многие внутриконтинентальные моря, озера, болота. Высокие горы обусловили дифференциацию климатических условий. В результате деятельности многочисленных вулканов возникли толщи вулканических пород. Флора первой половины пермского периода отличается от флоры каменноугольного тем, что в это время значительно уменьшилось количество сигиллярий, лепидодендронов и кордаитов, преобладающими же формами стали папоротники и новые группы голосеменных растений. В болотах и мелких заливах, как и в каменноугольном периоде, еще растут каламиты, а поблизости — древовидные и травянистые папоротники. Распространяются хвойные, гинкговые и саговники. По своему внешнему виду саговники напоминают пальмы. Органы размножения саговников — мужские и женские шишки. Их семена небольшие. Особого развития в пермский период достигли языковые папоротники. На пучке корней, закрепленном в мягкой почве многочисленными отростками, поднимался шершавый ствол с ветвями, на которых располагались широкие папоротникообразные листья. Среди языковых папоротников различают кустовые и древовидные формы. На поперечных сечениях некоторых стволов окаменелых деревьев обнаружены кольца, свидетельствующие о сезонных изменениях климата. Неравномерность развития колец древесины могла быть связана как с более холодным временем года, так и с засушливым сезоном на протяжении одного или даже нескольких лет. По своему виду хвойные растения напоминали современные араукарии, растущие на островах вблизи Австралии. Росли также кордаиты, близкие к современным. Их далекие потомки произрастают в Новой Зеландии. Кордаиты были очень похожи на сосну, остатки которой также встречаются в пермских отложениях. Из этих растений на протяжении пермского периода на побережьях, в долинах рек, в болотах и других влажных местах формировались мощные толщи каменного угля. Растения и животные с известковыми раковинами поглотили из атмосферы каменноугольного периода огромное количество углекислого газа. Одновременно растения обогатили атмосферу свободным кислородом. В пермском периоде состав атмосферы приближался к современному, возникли климатические зоны. Расцвет травянистой растительности создал условия для возникновения и развития травоядных форм животных. В прибрежных районах Гондванского материка, который простирался от Бразилии поперек Атлантического океана, включал Америку и через Мадагаскар достигал Индии и Австралии, находятся мощные толщи красных и желтых песчаников с остатками морской фауны: губок, двустворчатых, головоногих, брюхоногих, плеченогих моллюсков, иглокожих. Однако морской животный мир пермского периода намного беднее каменноугольного. Фораминиферы встречаются редко, резко уменьшается количество губок, кораллов, иглокожих. Почти отсутствуют трилобиты. Среди головоногих моллюсков развились новые формы аммонитов. В общем, головоногие моллюски в пермских морях приобретают очень сложную организацию. Появляются наутилоидеи. Возникают формы брахиопод, живущие в наше время в Индийском океане. В пресных и солоноватых водах встречаются двустворчатые моллюски. Среди брюхоногих моллюсков развились главным образом переднежаберные. Продолжают существовать мшанки. Они образовывали рифы. Значительного развития достигли рачки остракоды и червеобразные. Среди позвоночных в пермских морях значительное место занимали акулообразные — хрящевые рыбы со скрученными в спираль зубами. Появляются пресноводные акулы. Уменьшается количество кистеперых рыб. С началом пермского периода земноводные становятся довольно разнообразными. Небольшие формы, величиной в несколько сантиметров, жили рядом с гигантскими предками лягушек, достигавшими размеров быка. Земноводные различались не только по размерам, но и по образу жизни. Обитали они и в воде, и на суше, питались насекомыми и рыбами, водорослями и папоротниками. Приспосабливаясь к наземным условиям, они все меньше времени проводили в воде. Пресмыкающиеся по форме и строению тела сильно напоминали стегоцефалов. Однако самые примитивные представители данного класса были уже гораздо лучше приспособлены к условиям жизни на суше (имеется в виду способ размножения и развития зародышей). В то время как земноводные, подобно своим предкам — рыбам, размножались, откладывая икру в воду, пресмыкающиеся стали класть яйца непосредственно на суше. Более крупные, чем икра, яйца обладали значительным запасом питательных веществ, что позволяло зародышу развиваться минуя стадию личинки. Детеныши пресмыкающихся отличались от взрослых лишь по величине, личинки же земноводных вели водный образ жизни, отличаясь по своему строению от взрослых особей так, как современные головастики отличаются от взрослых лягушек. Кладка яиц на суше способствовала образованию у них нескольких оболочек. Оболочки предохраняли яйца от механического повреждения и высыхания, обеспечивали зародыш воздухом. Волокнистая и известковая оболочки предохраняли яйца от растекания, механических повреждений и проникновения бактерий. Белковая оболочка содержала основные запасы воды. Часть ее выделялась в результате окисления жиров, часть поступала из наружной оболочки. По мере развития зародыша возникали и другие оболочки. Эволюция пресмыкающихся происходила очень быстро, поскольку на суше еще не было животных, способных конкурировать с ними. Еще задолго до конца пермского периода пресмыкающиеся вытесняют стегоцефалов. Примитивные пресмыкающиеся — котилозавры — дали многочисленных потомков, впоследствии захвативших воду, сушу и воздух. Величиной от лягушки до бегемота, они еще имели много признаков стегоцефалов, в частности зубы и ребра, располагавшиеся от шеи до хвоста, короткие массивные конечности. Но строение черепа, позвонков, кожи уже было таким же, как у пресмыкающихся. Более сложной по сравнению с другими пресмыкающимися организацией обладали парейазавры, размеры которых достигали 3 м. Однако и они имели в плечевом поясе кожные кости, свойственные рыбам и земноводным. Череп парейазавров представлял собой сплошную костную коробку с отверстиями для глаз, ноздрей и теменного органа. Они были травоядными и жили на берегах рек и озер. В середине пермского периода достигли расцвета котилозавры. В начале триаса они вымерли. Появились более организованные и специализированные пресмыкающиеся— потомки котилозавров. Пермские пресмыкающиеся приспосабливались к разнообразнейшим условиям жизни. Большинство групп животных стали более подвижными, а их скелеты — более легкими. Они питались разнообразной пищей: растениями, моллюсками, рыбой. Появляются и настоящие хищники—пеликозавры, на позвоночниках которых имелись высокие гребни. У некоторых пресмыкающихся конечности удлиняются, исчезают кожные кости. В височной области черепа возникают дуги, к которым прикреплялась сложная система мышц. Зубы травоядных становятся плоскими, а такой четырехметровый хищник, как иностранцевия, имел уже настоящие клыки. Среди хищных пресмыкающихся появляются формы, похожие на современных волков, гиен, куниц. Это говорит о том, что образ жизни животных того времени и нынешних был сходным. Среди пермских пресмыкающихся жили и зверозубые. Их зубы, как и зубы млекопитающих, различались между собой по форме. У них были резцы, клыки и бугристые коренные зубы. Нижняя челюсть состояла из одной зубной кости, а не из нескольких, как у рыб, земноводных и типичных пресмыкающихся. Подобно млекопитающим, зверозубые пресмыкающиеся имели вторичное костное нёбо, отделявшее носоглотку от ротовой полости. Это позволяло млекопитающим жевать пищу. Зверозубые похожи на млекопитающих также по строению лопаток и таза. Все это свидетельствует о том, что зверозубые были предками. млекопитающих. Пресмыкающиеся разных и одних и тех же пермских материков существенно отличались друг от друга. Очевидно, в пермский период существовали различные климатические зоны. С пермским периодом связаны значительные месторождения угля, каменной и калийной солей, железной руды, меди, цветных металлов, ртути и нефти. Продолжался пермский период 55 млн. лет.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10):

Tags: Пермь |

| Previous Day | 2011/10/09 [Archive] |

Next Day |