[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| October 9th, 2011 | |

|---|---|

| 05:06 pm [industrialterro] [Link] |

Немного карбоновой ботвы

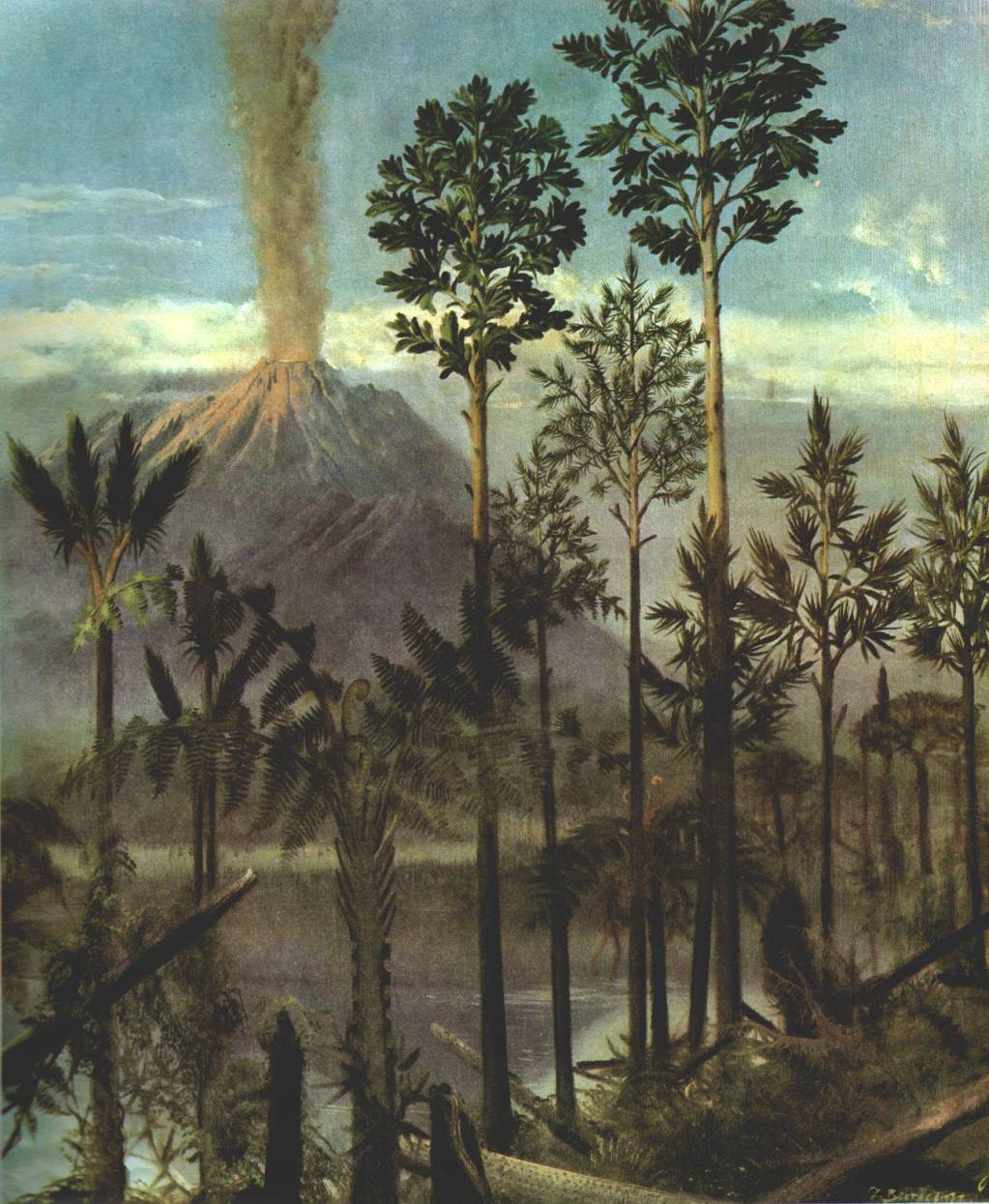

В карбоне, иначе называемом каменноугольным периодом, по берегам лагун и по бесчисленным топям наблюдалось необычайно бурное развитие растительности. Справа на заднем плане представлены гигантские плауны - лепидодендроны (Lepidodendron); слева на среднем плане высятся стройные сигиллярии (Sigillaria) с пучками длинных узких листьев на вершине. В это время уже достигают расцвета и голосеменные растения из группы кордаитов (Cordaius). Два наиболее высоких дерева в центре картины принадлежат роду Eucordailes, характеризующимся гладким стволом и хорошо развитой кроной. Позади них показаны два экземпляра Poacordaites, правее - три экземпляра Dorycordaites, наконец, в середине картины на переднем плане изображен Psaronius, характеризующийся вееровидными листьями.

Герцинские и варисцийские горообразовательные процессы сопровождались опусканием обширных участков суши в межгорный котловинах и прибрежных областях. Здесь образовалось множество заболоченных бассейнов, быстро заросших непроходимыми джунглями. Именно в этих местах находятся сейчас важнейшие местонахождения каменного угля Европы и Северной Америки. Карбоновые леса были образованы преимущественно гигантскими древовидными плаунами (показаны Lepidodendron в средней части картины, на заднем плане и Sigillaria налево, на среднем плане), хвощами из группы каламитов (на переднем плане, слева и на среднем плане изображены Calamitina и Eucalamitis), кордаитами (справа, на среднем плане) и древовидными папоротниками (на переднем плане, справа):

Деревья, вывороченные могучими доисторическими ураганами, погружались в болота и со временем превращались в уголь. На картине показаны переломанные сигиллярии (Sigillaria), в то время как кордаиты и лепидодендроны прогибаются под напором ураганного ветра. По воздуху несутся оторванные от стволов ветви древовидных папоротников рода Psaronius.

Tags: Карбон, Растительность |

| 04:47 pm [industrialterro] [Link] |

Ossinodus Ossinodus is an extinct genus of stem tetrapod. Fossils have been found from the Ducabrook Formation in Queensland, Australia dating back to the middle Visean stage of the Early Carboniferous (Mississippian). It was originally placed within the family Whatcheeriidae, but the absence of an intertemporal bone as suggested by a recent reconstruction of the skull based on fragmentary material may prove it to be stemward of all whatcheeriids.

Tags: Ватчирииды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| 04:39 pm [industrialterro] [Link] |

Megalocephalus Megalocephalus is an extinct genus of loxommatid from the late Carboniferous period. Its fossils have been found in China and North America. It contains two species, M. pachycephalus and M. lineolatus. The skull of M. pachycephalus could measure about eight inches long. Мегалоцефал (Megalocephalus) — род выделен Кейзом в 1946 году. До этого был известен как Orthosaurus (название преоккупировано). Типовой вид — M. pachycephalus. Всего 3 вида, из позднего карбона (башкирская-московская эпохи) Ирландии, Британии и Огайо. Самый крупный бафетид — череп до 35 см длиной. Череп узкий и довольно длинный. Очень мощные зубы.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| 04:34 pm [industrialterro] [Link] |

Loxomma Loxomma is an extinct genus of Loxommatidae. It was first named by Huxley in 1862. Локсомма (Loxomma) — описана Т. Гексли в 1862 г. Типовой вид — L. allmanni. Чрезвычайно сходна с бафетесом, но мельче, череп относительно шире и короче. Длина черепа до 25 см. Происходит из позднего карбона (башкирская эпоха, вестфал А) Британии. Примерно 3 вида.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| 04:20 pm [industrialterro] [Link] |

Eucritta Eucritta melanolimnetes ('creature from the black lagoon') is an extinct tetrapod from the Carboniferous period of Scotland. Its name is a homage to the 1954 sci-fi/horror movie Creature from the Black Lagoon. Eucritta was about 25 centimetres (9.8 in) long, and displayed mixed tetrapod characteristics, such as an amphibian-like skull and a reptilian palate. Its eye sockets were shaped like keyholes, with pointed openings at the front that may have contained a gland of unknown function. This characteristic is also seen in the Loxommatidae family, in which Eucritta has been placed. However, its exact phylogenetic position is not known with much certainty due to its mixture of primitive and derived tetrapod characters. The possession of characters seen in baphetids, anthracosaurs, and temnospondyls suggests that these three groups diverged in the Carboniferous rather than earlier, in the Devonian. Бафетиды или локсомматиды (Baphetidae seu Loxommatidae) — группа примитивных четвероногих каменноугольного периода. Одни из первых ископаемых «земноводных», ставших известными науке — впервые описаны У. Даусоном в 1850 г. В то же время, это одни из самых древних последевонских четвероногих. Известны практически только по ископаемым черепам. Черепа обычно низкие, по структуре костей близки к примитивным темноспондилам. Желобки боковой линии обычно присутствуют. Орбита расширена вниз и вперёд, образуя подобие «замочной скважины», расширение превосходит орбиту по размерам. Есть довольно значительно развитая «ушная» вырезка (вмещавшая брызгальце). Небо закрытое, как у антракозавров, строение таблитчатых костей сходно с таковым у темноспондилов. Есть шов между щекой и крышей черепа, слуховая капсула доходит до таблитчатой кости (опять же, как у антракозавров). Зубы лабиринтодонтные. Развиты крупные клыки на небе, краевые зубы также крупные, двухрядные на нижней челюсти. Нижняя челюсть высокая, выше чем верхняя челюсть. По-видимому, рыбоядные хищники, постоянноводные. Назначение расширения глазницы неясно. Высказываются следующие предположения: в «окне» могло быть крепление мышц, какие-либо железы (ядовитые либо солевыводящие), электрические органы. Систематическое положение бафетид неясно. Традиционно их сближали с темноспондилами, но сейчас считается, что они находятся где-то у основания ствола четвероногих. Впрочем, существует предположение об их родстве с антракозаврами. В последнем случае их в качестве отряда Loxommoidea включают в подкласс Reptiliomorpha. К бафетидам может принадлежать также знаменитая эукритта (Eucritta melanolimnetes) или «существо из чёрной лагуны». (Название дано в честь фантастического фильма «Чудовище из Черной Лагуны».) Это мелкое четвероногое описано Дж. Клак в 1998 году из отложений Ист-Кирктона в Шотландии. Возраст эукритты — раннекарбоновый (визей). Длина животного около 30 см. Череп короткий, полукруглый. Глазницы расширены вперёд-вниз незначительно (больше у взрослых особей). Тело относительно короткое, конечности мощные. Зубы мелкие, есть нёбные «клыки» и ряды зубчиков на небе. Анатомия эукритты включает признаки как рептилиоморфов, так и темноспондилов. По-видимому, это наиболее примитивный предок бафетид. Впрочем, в последнее время ее сближают с темноспондилами.

Tags: Бафетиды, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| 04:09 pm [industrialterro] [Link] |

Spinoaequalis Spinoaequalis is an extinct genus of diapsid reptile. The 30 cm (1 ft) long creature, known from fossils found in Kansas, USA, was one of the first diapsids, along with Petrolacosaurus. It was also the first reptile to return to the water, evolving shortly after Hylonomus, the oldest confirmed reptile. Spinoaequalis was not fully aquatic, frequently returning to dry land. It probably swam using its laterally flattened, fanned tail. Its name means "symmetrical spine" referring to its deep, laterally compressed tail. Spinoaequalis has been found along with beautifully preserved marine fish, suggesting it occasionally left fresh water streams for the sea. Spinoaequalis was described and named by Michael deBraga and Robert Reisz in 1995.

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| 03:50 pm [industrialterro] [Link] |

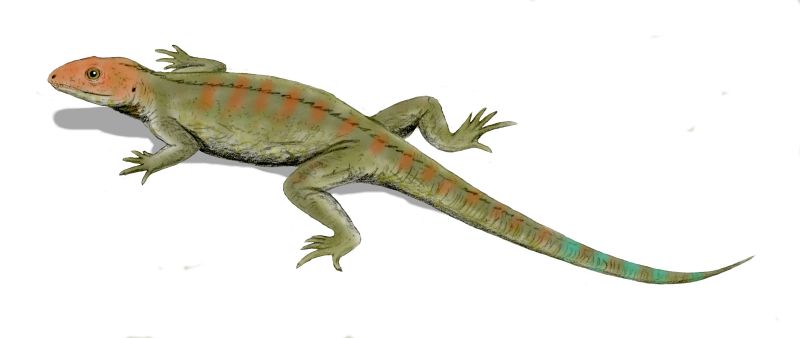

Petrolacosaurus Petrolacosaurus was a small, 40-centimetre (16 in) long, reptile, and the earliest diapsid known. It lived during the late Carboniferous period, the Joggins strata where it was found are dated to 302 million years old. The prehistoric reptile's diet may have consisted mainly of small insects. Petrolacosaurus had distinctive canine-like secondary-sized teeth, a trait found primarily in therapsids, and later in mammals. Its fossils were found in Kansas, USA. While Petrolacosaurus was indeed a relatively early amniote and was typically lizard-like, as were all the first amniotes, it was nevertheless too derived to be portrayed as the ancestor of all modern forms. In fact, it was already a diapsid, with two openings known as "temporal fenestrae" on each side of its skull to add attachment points for jaw muscles. Hence, it cannot have been the ancestor of any synapsids, which have only one such opening and diverged from the common amniote tree before the diapsids did.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| 03:38 pm [industrialterro] [Link] |

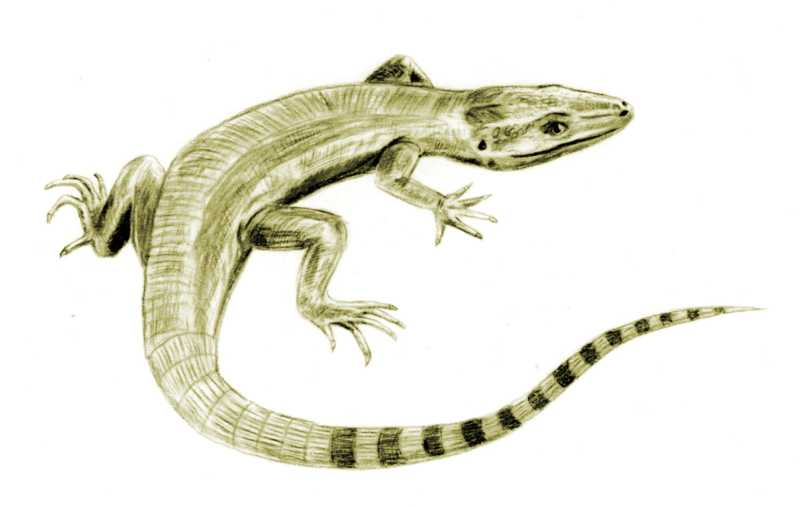

Paleothyris Paleothyris was a small, agile, anapsid reptile which lived in the Middle Pennsylvanian epoch in Nova Scotia (approximately 312 to 304 million years ago). Paleothyris had sharp teeth and large eyes, meaning that it was a nocturnal hunter. It was about a foot long. It probably fed on insects and other smaller animals found on the floor of its forest home. Paleothyris was an early sauropsid, yet it still had some features that were more primitive, more labyrinthodont-like than reptile-like, especially its skull, which lacked fenestrae, holes found in the skulls of most modern reptiles and mammals.

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| October 8th, 2011 | |

| 09:56 pm [industrialterro] [Link] |

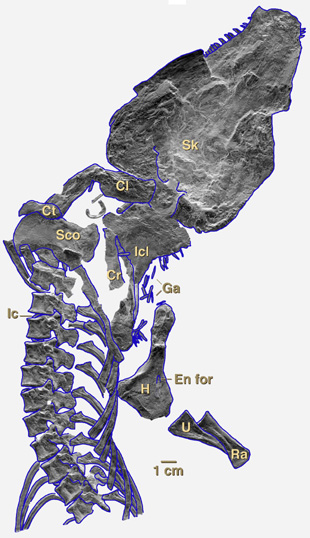

Casineria Casineria was a tetrapod which lived 340 million years ago in the Mississippian epoch. Casineria was a small animal with a total length estimated to have been 15 centimeters. It lived in what was then a fairly dry environment in Scotland. It is noted for its mix of primitive (amphibian) and advanced (reptilian) characters, putting it at or very near the origin of the amniotes. The sole find is lacking key elements (most of the skull and the whole lower body is missing), making exact analysis is difficult. Its name, Casineria, is a latinization of Cheese Bay, the site near Edinburgh, where it was found. While retaining a general build like those found in the amphibian reptiliomorph groups like Seymouriamorpha and Diadectomorpha, Casineria also shows features that ties it in with early reptiles, notably a generally gracile build with light leg-bones, unfused ankles and toes terminating in claws. This would enable the animal to use their feet actively in traction, rather than as holdfasts, and indication of a primarily terrestrial lifestyle. These traits shows it was more closely related to amniotes than to other known reptiliomorph amphibians. With its advanced features, Casineria may have been one of the very first true amniotes, and thus the first reptile under traditional classification. In phylogenetic parlance it would have been a stem amniote, close to, but outside the crown group Amniota (a group containing the last common ancestor of synapsids and sauropsids and all its descendants). Casineria pushes back the origin of amniote lineages much farther than was previously realized. Casineria was an insectivore. This earliest amniote had five fingers with claws on each hand, and marks the earliest clawed foot. Claws being an intimately bound to the formation of keratinous scales in reptiles, Casineria would in life in all likelihood bear scaly, reptilian type skin. In life, it would resemble a small lizard. Likely being among the first amniotes in the biological sense, it would have laid amniotic egg not dependent on being laid in water to survive, possibly hiding them in damp vegetation or hollowed out tree stumps. This has been inferred from the fact that Casineria was found in rocks showing a rather dry environment. In the early Carboniferous period before the appearance of Casineria, vertebrates were primarily aquatic, only spending part of their time on land. Casineria and its relatives were the first vertebrates to live and reproduce on land.

Ископаемые останки:

Tags: Вымершие амфибии, Вымершие рептилии, Карбон |

| 09:41 pm [industrialterro] [Link] |

Westlothiana Westlothiana lizziae was a reptile-like amphibian or possibly early reptile that bore a superficial resemblance to modern-day lizards. It lived during the Carboniferous period, about 350 million years ago. The type specimen was discovered in East Kirkton Quarry, Bathgate, Scotland, in 1984, and was named after the West Lothian district where it was found. Westlothiana's anatomy contained a mixtures of both labyrinthodont and reptilian features, and was originally regarded as the first reptile. Most scientists place them among the Reptilomorpha, as a sister group to the first amniotes. This species probably lived near a freshwater lake, probably hunting for other small creatures that lived in the same habitat. It was a slender animal, with rather small legs and a long tail. Together with Casineria, another transitional fossil found in Scotland, it is one of the smallest reptil-like amphibians known, being a mere 20 cm in adult length. The small size has made it a key fossil in the search for the earliest amniote, as amniote eggs are thought to have evolved in very small animals. Advanced features that ties it in with the reptilian rather than amphibian group is unfused ankle bones, lack of labyrinthodont infolding of the dentin, a lack of an otic notch and a generally small skull. Ruta & al. (2003) interpreted the long body and small legs as a possible adaption to burrowing, similar to that seen in modern skinks. The phylogenetic placement of Westlothiana has varied from basal amniote (i.e. a primitive reptile) to an amphibian Lepospondyl only distantly related to the Reptiliomorpha. The actual phyllogenetic position of Westlothiania is uncertain, reflecting both the fragmentary nature of the find and the uncertainty of labyrinthodont phylogeny in general. Вестлотиана (Westlothiana lizziae). Окаменелые остатки вестлотианы были найдены в отложениях раннего карбона Шотландии в 1988 году. Это существо обладает смесью признаков амфибий и ранних рептилий. Его позвоночник, степень окостенения скелета конечностей и форма бедренной кости напоминают таковые амниот, то есть позвоночных, эмбрион которых развивается внутри вторичных зародышевых оболочек. В стопе плюсна похожа на плюсну земноводных, но число фаланг такое же, как у ранних амниот. Череп тоже демонстрирует смесь признаков. Из-за этого одни ученые относят вестлотиану к амфибиям — антракозаврам, другие считают древнейшим представителем рептилий или парарептилий. Вестлотиана была маленьким наземным существом, похожим на ящерицу, с длинным гибким туловищем и короткими ногами. Питалась она мелкими насекомыми. Возможно, вестлотиана уже откладывала яйца, как это делают рептилии, но из яиц рождались живущие в воде и дышащие жабрами личинки.

Tags: Вымершие амфибии, Вымершие рептилии, Карбон |

| 08:04 pm [industrialterro] [Link] |

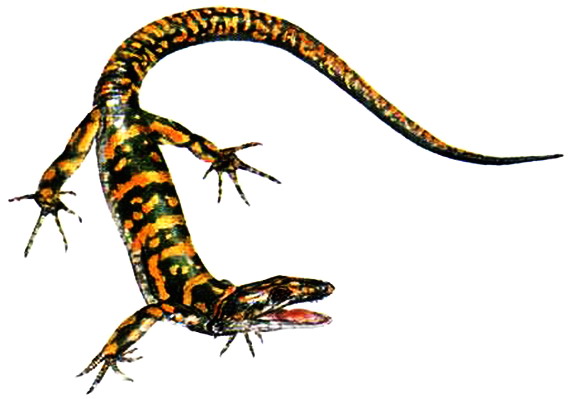

Hylonomus Hylonomus (pronounced /haɪˈlɒnəməs/, hylo- "forest" + nomos "dweller") was a very early reptile. It lived 312 million years ago during the Late Carboniferous period. It is the earliest unquestionable reptile (Westlothiana is older, but may in fact be an amphibian, and Casineria is rather fragmentary). Hylonomus was 20 centimetres (8 in) long (including the tail) and probably would have looked rather similar to modern lizards. It had small sharp teeth and likely ate small invertebrates such as millipedes or early insects. Fossils of Hylonomus have been found in the remains of fossilized club moss stumps in Joggins, Nova Scotia, Canada. It is supposed that, after harsh weather, the club mosses would crash down, with the stumps eventually rotting and hollowing out. Small animals such as Hylonomus, seeking shelter, would enter and become trapped, starving to death. Fossils of the basal pelycosaur Archaeothyris and the basal diapsid Petrolacosaurus are also found in the same region of Nova Scotia, although from a higher stratum, dated approximately 6 million years later. Fossilized footprints found in New Brunswick have been attributed to Hylonomus, at an estimated age of 315 million years. This animal was discovered by John William Dawson in the mid-19th century. The species name comes from Dawson's teacher, the geologist Sir Charles Lyell. While it has traditionally been included in the group Protothyrididae, later studies have shown that it is probably more closely related to diapsids. Гилоном (Hylonomus) Размеры: длина 20 см Место обитания: Новая Шотландия (С. Америка) Период: средний карбон Окаменелые ископаемые остатки гилонома, одного из древнейших известных нам пресмыкающихся, были найдены внутри окаменелых стволов древовидных плаунов. Длинный хвост и тонкие пальцы на лапах придавали гилоному сходство с ящерицей. Маленький череп обладал достаточной прочностью, а челюстные мышцы были сильнее, чем у ранних тероподов (звероящеров). В острозубую пасть гилонома попадали насекомые и многоножки, обитавшие в тропической среде. Гилономы откладывали яйца, имевшие защитную оболочку с анамниотической жидкостью и скорлупу, предохранявшую от высыхания.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие рептилии, Карбон |

| 07:38 pm [industrialterro] [Link] |

Ophiacodon Офиакодон (Ophiacodon) – примитивный хищный пеликозавр из позднего карбона – ранней перми Северной Америки и, возможно, Англии. Относится к группе офиакодонтов (семейство Ophiacodontidae). Самый крупный и самый известный представитель группы. Череп очень крупный, длинный и высокий, множество острых зубов. «Клыки» мало выделяются среди прочих зубов. Тело у крупных видов массивное, ноги короткие, слабо окостеневшие, иногда с тупыми когтями. Около 6 видов, крупнейшие из которых (O. retroversus) достигали в длину 2,5 – 3,6 метра. Интересная особенность – наличие у некоторых крупных особей двух височных отверстий, описан также экземпляр с двумя отверстиями только на одной стороне (с другой было одно отверстие). Считается рыбоядным, но у крупных особей слишком высокий череп. Вероятно, был полуводным хищником, питавшимся самой разнообразной добычей (например, земноводными или дохлой рыбой). Описан О.Ч. Маршем в 1878 году из ранней перми Техаса. Множество синонимов рода упоминается в старой литературе (Diopaeus, Theropleura, Therosaurus, Poliosaurus и др.). Ophiacodon mirus Marsh, 1878 — типовой вид, описан из нижней перми (сакмарский ярус) формации Або/Катлер, Нью-Мексико. Известен по неполному скелету. Некрупный вид, общая длина тела около 1,6 м. Из нижней перми (предположительно, отенский ярус) Англии описан пеликозавр, отнесенный к Ophiacodon sp. Он известен по плохо сохранившемуся фрагменту левой зубной кости. Изначально Мурчисон и Стрикленд (1840) приняли этот образец за верхнечелюстную кость рыбы. Челюсть тонкая и очень низкая, постепенно расширяющаяся спереди назад. Сохранен симфизный отдел и полный зубной ряд, но большая часть вентральной части отсутствует. Длина фрагмента составляет 122 мм. В зубном ряду размещалось приблизительно 34 зуба. Первый зуб в ряду, вероятно, был большим, как второй и третий. Третий зуб полностью сохранился, его длина состаляет 11 мм. Четвертая альвеола, вероятно, также вмещала большой зуб. Зубы с 5 по 26 примерно одинаковы по размеру, длиной 5 мм. Зубы с 27 по 34 намного меньше, уменьшаются в размере спереди назад; длина наименьшего зуба — 2 мм. Зубы не сжаты с боков и не имеют режущих краев; зубы с 5 по 34 конические и колышковидные, с тупыми вершинами. Полностью сохранившийся увеличенный третий зуб немного загнут и заострен. Структура челюсти и строение зубов европейского Ophiacodon sp. типичны для офиакодонтов и отличаются от таковых у сфенакодонтов. Группа увеличенных зубов на переднем конце нижней челюсти характерна для пеликозавров. Зубы мельче и более многочисленны, чем у сфенакодонтов, а в зубном ряду есть много промежутков. Это также особенность, присущая офиакодонтам, и, вероятно, связанная с медленной сменой зубов. По структуре челюсть напоминает нижнюю челюсть пеликозавров из рода Ophiacodon. До обнаружения этой находки представители рода, даже наиболее примитивные формы из каменноугольного периода, были известны только в Северной Америке. Длина черепа европейского офиакодона могла равняться приблизительно 185 мм, что значительно меньше, чем у любой из известных американских форм. Однако, возможно, остатки принадлежат молодому животному. Количество зубов также меньше, чем у американских видов, хотя и превышает число, характерное для сфенакодонтов. Кроме меньшего размера и числа зубов, в остальном челюсть наиболее сходна с челюстью Ophiacodon uniformis, формы из отенского яруса формации Уичита. Малое число отличительных признаков не позволяет отнести европейскую форму к отдельному или одному из описанных видов рода Ophiacodon.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| 07:29 pm [industrialterro] [Link] |

Ianthasaurus Ianthasaurus was a small edaphosaurid from the Late Pennsylvanian. Ianthasaurus lacks many of the spectacular specializations seen in Edaphosaurus. For example, the marginal dentition of Ianthasaurus is similar to that of insectivorous reptiles, with slender conical teeth which are slightly recurved at the tips, and there is a slight development of a caniniform region. The palatal and mandibular dentition is unspecialized, and there are no batteries of teeth for crushing of plant materials. Also unlike Edaphosaurus, Ianthasaurus was lightly built and was probably quite agile. The skull was similar to that to Haptodus, a sphenacodontid, though they were distantly related. Самый примитивный из эдафозавров — янтазавр (Ianthasaurus), некрупное животное из позднекаменноугольных отложений Северной Америки и Европы. У него сохраняются длинные зубы, указывающие на возможное питание насекомыми. Длина около 1 метра, «парус» низкий. Типовой вид - Ianthasaurus hardesti из позднего карбона Гарнетта в Канзасе. Вид описан Рейсом и Берманом в 1985 году. Изучение остатков мелких эдафозавров из позднего карбона-ранней перми Западной Европы (Чехия и Германия) показало их возможную принадлежность к данному роду. Это I. mirabilis, описанный Фритчем в 1895 году и I. credneri, описанный Йекелем в 1910 году. Впрочем, посткраниальные остатки янтазавра практически неотличимы от таковых мелких эдафозавров.

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| October 6th, 2011 | |

| 11:42 pm [industrialterro] [Link] |

Haptodus Haptodus was a small sphenacodont, a lineage that includes therapsids. It was at least 1.5 metres (5 ft) in length. It lived from Latest Carboniferous to Early Permian, in the equatorial Pangea. It was a medium-sized predator, feeding on insects and small vertebrates. It is one of the most primitive sphenacodontid and it is related to other sphenacodontids (or it may have been ancestral to them), such as Dimetrodon. It shares many structural features of the skull and skeleton with the more specialised sphenacodontids. Unlike Dimetrodon, it lacked the "sail". Хаптодусы (Haptodontinae) — подсемейство хищных пеликозавров семейства Sphenacodontidae. Наиболее примитивные из сфенакодонтов. Известны из позднего карбона — ранней перми Северной Америки и Европы. Животные средних размеров (длиной до 1,5 −2 метров). Череп высокий, короткий, зубы мощные. «Паруса» нет. По образу жизни напоминали современных хищных ящериц, обитали в тропических лесах. Обычно выделяют лишь один род хаптодус (Haptodus). Тем не менее, иногда род разделяют на 4 рода (подрода): Катлерия — Cutleria (с единственным видом C. wilmarthi) — из ранней перми (формация Або/Катлер, сакмарский век) Нью-Мексико. Хаптодус — Haptodus (H. baylei, H. grandis из позднего карбона — ранней перми Западной Европы, длиной до 2 метров). Сюда относится также самый примитивный и мелкий вид — H. garnettensis из позднего карбона (касимовский век) Канзаса. Длина до 60 см. Палеогаттерия — Palaeohatteria longicaudata — ранняя пермь (сакмарский век) Германии. Один из наиболее известных видов. Описан Креднером в 1888 году. Изначально считался диапсидной рептилией, предком современной гаттерии. Длина до 0,6—1 м. Большинство остатков принадлежат молодым особям. Пантелозавр — Pantelosaurus saxonicus — ранняя пермь (ассельский век) Германии. Известен по скоплению 6 скелетов молодых особей, найденному в шахте близ Фрейталя, возле города Дрезден. Массивное высокоголовое животное, длина взрослых доходила до 1,5 метров. Возможно, является синонимом вида Haptodus baylei. Хаптодусы могут быть исходной группой для происхождения не только настоящих сфенакодонтов (таких, как диметродон), но и терапсид. Не исключено, что загадочный пеликозавр тетрацератопс близок к хаптодусам.

Репродукции:

Собственно сам хаптодус (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| 11:24 pm [industrialterro] [Link] |

Edaphosaurus Edaphosaurus (pronounced /ˌɛdəfɵˈsɔrəs/) is a genus of prehistoric synapsid which lived around 303 to 265 million years ago, during the late Carboniferous to early Permian periods. The name Edaphosaurus means "ground lizard" and is derived from the Greek edaphos/εδαφος ("ground, land") and σαυρος/sauros ("lizard"). This genus was first known from remains discovered in North America, in the late 19th century, and described by American paleontologist Edward Drinker Cope. More recently other fossils attributed to Edaphosaurus have been found in the Czech Republic and Slovakia. The most characteristic feature of Edaphosaurus is a sail on its back similar to that of other synapsids of the same time, such as the large apex predator Dimetrodon. However, the sail on Edaphosaurus is different in shape and morphology. Along with the reptile-like family Diadectidae, Edaphosaurus is one of the earliest known large plant-eating tetrapods (land-living vertebrates). Early descriptions, referring to its sharp teeth, suggest that the synapsid may have fed on small invertebrates, such as mollusks, although paleontologists now point out that Edaphosaurus also shows herbivore characteristics. The head of Edaphosaurus was short and shallow, and remarkably small compared to its body size. The deep lower jaw had powerful muscles and the frontal teeth were barbed at the cutting edges, helping Edaphosaurus to cut bite-sized pieces from tough terrestrial plants. The palate and inside the lower jaw are covered with small teeth forming a large biting surface. The sail along the back of Edaphosaurus was supported by hugely elongated neural spines from neck to lumbar region. As compared with the sail of Dimetrodon, the vertebral spines are shorter and heavier and bear numerous small cross bars. Edaphosaurus species measured from 1 m (3 ft) to almost 3.5 m (11 ft) in length and weighed over 300 kilograms (660 lb). This large herbivore had a massive wide body, thick tail and short limbs which show that was a slow moving animal. Эдафозавры (Edaphosauridae) — семейство растительноядных пеликозавров. Обитали в Северной Америке и Европе в конце каменноугольного — начале пермского периодов. Одни из первых крупных доминирующих растительноядных (могли питаться отмершей растительностью). Голова маленькая, зубы колышковидные, равного размера. Небо и внутренняя сторона нижней челюсти покрыты дополнительными зубами. Есть глубокая нижняя вырезка скуловой дуги. Возможно, имелись мягкие щеки, позволявшие удерживать пищу во рту. Конечности короткие, тело массивное, широкая грудная клетка. У всех эдафозавров был «парус», образованный остистыми отростками спинных позвонков. На отростках имелись поперечные выросты, верхушки нескольких передних отростков часто расширены. Вероятно, как и у сфенакодонтов, «парус» служил для терморегуляции, поперечные отростки могли увеличивать его площадь. Кости "паруса" были полыми. Нельзя также исключить, что у основания "паруса" могли откладываться запасы жира. Собственно эдафозавр (Edaphosaurus) — крупное растительноядное, длина некоторых видов доходила до 3,5 метров. 6 −9 видов из позднего карбона — ранней перми Северной Америки. Наиболее крупные виды — E. cruciger и E. pogonias из раннепермских отложений Техаса, близок по размеру более примитивный E. boanerges. Эти виды были современниками диметродонов и могли служить их добычей. Род был описан Э.Д. Коупом в 1882 году по деформированному черепу из ранней перми Техаса. Он считался близким к "котилозаврам", к которым тогда относили всех примитивных рептилий. В 1886 году Коуп описал под названием "наозавр" (Naosaurus) "парусного" пеликозавра из тех же отложений. Считалось, что череп наозавра не отличался от черепа диметродона, но "парус" нес поперечные отростки. Такая реконструкция "наозавра" часто встречается в старой литературе (вплоть до 1930-х годов!). В 1907 году Э.Кейз предположил, на основании новых находок, что череп "эдафозавра" принадлежит "наозавру". Впоследствии это блестяще подтвердилось. Таким образом, "наозавр" был результатом искусственного соединения черепа диметродона с черепом эдафозавра. Эдафозавр, также известный как Edaphosaurus, является растительноядным представителем семейства пеликозавров. Особи некоторых видов этого семейства достигали в длину от 1 до 3,5 метров. Наиболее яркая отличительная черта – парус на спине, подобный наличествующим у других синапсидов того времени. Эдафозавры являются одними из первых известных науке больших травоядных четвероногих; вместе с другими синапсидами они приходятся далекими предками современным млекопитающим. Название вида в переводе с греческого значит «земляная ящерица». Приземистый силуэт, массивная туша(крупные особи весили более 300 кг) с широкой грудной клетью, короткие лапы, вынесенные в стороны от туловища, длина хвоста чуть менее длины тела – внешний вид эдафозавра был более или менее типичен для пеликозавров. Парус, украшавший спину животного, использовался, по мнению ученых, для терморегуляции (также возможно применение паруса в целях внутривидовой демонстрации для устрашения самок и привлечения самцов в период спаривания). Парус был образован костными отростками спинных позвонков, причем кости паруса были полыми. Возможно, у основания паруса скапливались запасы жира. Любопытно, что у этого вида на отростках, составляющих «основу» паруса, есть поперечные отростки для увеличения площади паруса, что, в свою очередь, приводит к улучшению терморегуляции. У ранних видов эдафозавров были острые и довольно длинные зубы. Это говорит о том, что их предки могли питаться небольшими беспозвоночными вроде моллюсков, однако вполсдествии перешли к вегетарианству. Голова у типичных эдафозавров была маленькая, в пасти размещались колышковидные зубы одинакового размера. Внутренняя сторона нижней челюсти и небо также были оснащены зубами. Предположительно, у этого вида могли быть мягкие щеки, благодаря чему животные удерживали во рту большее количество пищи. Что касается взаимодействия с другими видами того времени, эдафозавры служили пищей другому виду пеликозаврам – диметродонам. Что характерно, последние тоже обладали костным парусом, однако были стопроцентными и вполне успешными хищниками. Сейчас ученые располагают сведениями о том, что эдафозавры существовали 303-265 млн лет назад преимущественно в Северной Америке, несколько видов известно также из Европы(Чешская Республика и Словакия). Причиной вымирания этого вида стала, по-видимому, смена климата. Им на смену пришел другой вид растительноядных пеликозавров – казеиды, которые доминировали в этой нише на протяжении первой половины пермского периода.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| 10:34 pm [industrialterro] [Link] |

Ctenospondylus Ctenospondylus, ("comb vertebra") was a pelycosaur that was about 3 meters (10 feet) long. It lived from Latest Carboniferous to Early Permian. Its fossils were found in the U.S. states of Ohio and Texas. It was a carnivore and preyed upon animals close to its size. Ctenospondylus had a long tail, short back spines, and a very deep yet narrow skull with massive jaws that had sharp teeth. Because of its large size, it was probably the apex predator in its environment, and might have competed with other predators like Dimetrodon for food. A Sphenacodontid, it was a close relative of Dimetrodon. A species has been found in Ohio, along with Dimetrodon, Edaphosaurus, Ophiacodon, and Eryops, according to the latest Fossils of Ohio book.

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| 10:23 pm [industrialterro] [Link] |

Archaeothyris Archaeothyris was a very early mammal-like reptile, which lived in the late Carboniferous period. Dated to 306 million years ago, it is the oldest undisputed synapsid known. (Protoclepsydrops is slightly older, but its status as a synapsid is unclear as the remains are more fragmentary). It was found in Nova Scotia, at the same locality as Hylonomus, and Petrolacosaurus, all of which resemble Archaeothyris. Archaeothyris belonged to the family Ophiacodontidae, a group of early pelycosaurs that evolved early in the Late Carboniferous. It is thus seen as the precursor of all synapsids (which include mammals). Unlike Hylonomus and its kin, Archaeothyris was relatively large, measuring 50 centimetres (20 in) head to tail. It was also more advanced than the early sauropsids, having strong jaws that could open wider than those of the early reptiles. While its sharp teeth were all of the same shape, it did possess a pair of enlarged canines, suggesting that it was a carnivore. Archaeothyris lived in what is now Nova Scotia, about 306 million years ago in the Carboniferous Period (Pennsylvanian). Nova Scotia at this time was a swamp, similar to today's Everglades in Florida. The "trees" (actually giant club mosses) were very tall, some, such as Lepidodendron, up to 50 metres (164 ft) tall. Archaeothyris and the other early amniotes dwelled on the forest ground.

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| 10:11 pm [industrialterro] [Link] |

Aerosaurus Aerosaurus is an extinct genus within Varanopidae, a family of non-mammalian synapsids. It lived from the Late Carboniferous to Early Permian in North America.

Tags: Вымершие синапсиды, Карбон, пеликозавры |

| October 5th, 2011 | |

| 07:04 pm [industrialterro] [Link] |

Solenodonsaurus Соленодонзавр (Solenodonsaurus janenschi) – примитивное четвероногое позднекаменноугольной эпохи. Ящерицеобразное животное длиной около 45 -60 см, с треугольной головой, острыми зубами. Зубы не «лабиринтодонтные». Вероятно, хищник или охотник за крупными насекомыми. Череп анапсидный, с неглубокой вырезкой, которая, вероятно, не служила для крепления барабанной перепонки. Конечности короткие, массивные. Невральные дуги, в отличие от сеймуриаморф и диадектид, невысокие. Есть брюшной панцирь из удлиненных чешуй, округлые спинные чешуйки. Описан Ф. Бройли в 1924 году из позднего карбона Нирани (Ниржани) в Чехии (Богемия). Известны несколько неполных скелетов, черепа плохо сохранились, что затрудняет установление родственных связей. Бройли считал соленодонзавра «котилозавром». Строение его позвонков (крупный цилиндрический плевроцентр, мелкие интерцентры) сходно с сеймуриаморфами, диадектами и ранними амниотами. Кладистический анализ показывает родство соленодонзавра с гефиростегами. Так или иначе, соленодонзавр представляет одну из многих ветвей так называемых «парарептилий», близких к амниотам, но не являющихся их предками.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты |

| 06:59 pm [industrialterro] [Link] |

Hyloplesion Hyloplesion is an extinct genus of microbrachomorph microsaur. It is the type and only genus within the family Hyloplesiontidae. Fossils have been found from the Czech Republic near the towns of Plzeň, Nýřany, and Třemošná, and date back to the Middle Pennsylvanian. The type species is H. longicostatum, named in 1883. Two species belonging to different genera, Seeleya pusilla and Orthocosta microscopica, have been synonymized with H. longicostatum and are thought to represent very immature individuals. Hyloplesion was about as large as a medium-sized salamander, with the length of known specimens ranging from 17-77mm. The skull is triangular in shape. Unlike many other microsaurs, the palate of Hyloplesion contains large vacuities, or openings. The fifth maxillary tooth is enlarged and resembles a canine. The skull of Hyloplesion superficially resembles that of the unrelated romeriid reptile Romeria in lateral view due to similarities in the pattern of the dermal bones and the hooked shape of the premaxilla. However, the skull differs from that of Romeria in dorsal view, as the parietals are much wider in Hyloplesion. The atlas arch also resembles those of romeriids and, unlike other microsaurs, is unswollen. The trunk is elongate, with thin ribs extending from each vertebra. The presence of a large scapulocoracoid in Hyloplesion distinguishes it from Microbrachis. The limb bones are small and robust, with the hindlimbs being quite larger than the forelimbs . Like other microbrachomorphs such as Microbrachis, Hyloplesion has only three digits in the manus, a condition known as tridactyly.

Tags: Вымершие амфибии, Карбон, Лабиринтодонты, Лепоспондилы |