[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

October 20th, 2014

| October 20th, 2014 | |

|---|---|

| 09:02 pm [industrialterro] [Link] |

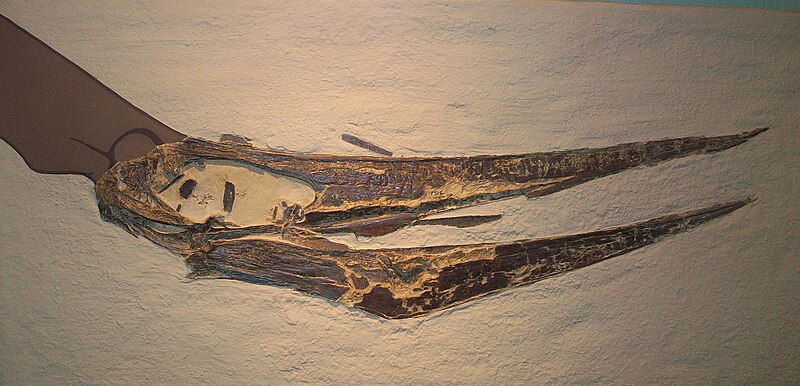

Pteranodon Птеранодон (от др.-греч. πτερόν — «крыло» и ἀνόδους — «беззубый») — род птерозавров. Известен с верхнего мела Северной Америки. Отличался крупным выростом на голове (выполнявшим роль руля при полёте) и беззубым клювом. Птеранодон был одним из крупнейших летающих ящеров, с размахом крыльев более 6 метров, обитавшим в меловом периоде в небесных просторах над территорией современной Северной Америки (находки в штатах Канзас, Алабама, Небраска, Вайоминг и Южная Дакота). Количество найденных окаменелостей этого птерозавра превышает 1 500 экземпляров – среди летающих рептилий это абсолютный рекорд. Причем окаменелости очень высокой степени сохранности и детализации. Бесспорно – эти существа имели огромные популяции на побережьях гигантского Западного внутреннего морского пути (Niobraran Sea – теплое море мелового периода, располагавшееся в центральной части Североамериканского континента от Мексиканского залива до Канады). Птеранодон в отличие от более ранних Rhamphorhynchus в клюве не имел зубов и тем самым походил на современных птиц. Однако края челюстей у него были тонкие и острые, образованные особо твердой костной тканью. Верхняя челюсть длиннее нижней и изогнута вверх, причем некоторые подвиды имеют достаточно большой уровень восходящего изгиба, одновременно с расширением клюва к концу (Drawndraco, 2010). Другими характеристиками, которые отличают птеранодонов от других птерозавров, являются узкие отростки спинных позвонков, пластинчатые костистые связки, которыми крепились позвонки выше бедер, и относительно короткий хвост, в котором последние несколько позвонков сливаются в длинный стержень. Хвост составлял около 3,5% длины птеранодона, т.е. около 25 см от длины взрослого самца. Наиболее отличительная черта – черепной гребень, т.е. удлиненные плоские лобные кости ящера, выступающие немного вверх и назад. Причем размер и форма этих гребней менялась в зависимости от возраста и пола птерозавра. Pteranodon sternbergi (Geosternbergia) – один из наиболее ранних видов, самцы которого имели наиболее крупные и широкие гребни, которые загнуты более вертикально, нежели у их потомков – Pteranodon longiceps, которые были обладателями более узкого и вытянутого гребня. Функции этого гребя – вопрос достаточно дискуссионный, однако тот факт, что у самок он был значительно меньше, говорит о социальном значении этого выроста; однако некоторые специалисты (Беннет С., 1992 г.) говорят о «летательных» характеристиках гребня, который уравновешивал (стабилизировал) при полете длинный клюв ящера. Еще в 1910 г. Джордж Фрэнсис Итон высказывался о строго аэродинамических характеристиках и назначении гребня птеранодона, который выступал по его мнению в качестве противовеса и массивной точки крепления мощных летательных мышц и мышц челюстей. Однако тот факт, что размер гребня увеличивался с возрастом ящера и имел широкие вариации в размерах в рамках даже одной популяции говорит о том, что его аэродинамические свойства все-таки вторичны. Беннет С. в 1992 г. согласился с указанными доводами и пояснил, что основной вторичной функцией гребня выступал именно противовес как освобождение шеи от чрезмерной нагрузки на мышцы, необходимой для ориентации клюва. Тем не менее, в расчет принимались только размерные классы гребней, принадлежащие мужским особям птеранодона. У самок гребни были намного меньше, слегка округлой формы. Причем испытания, проведенные в аэродинамической трубе, показали, что мышечные нагрузки, приходящиеся на гребень, при поворотах головы из стороны в сторону – были гораздо больше, нежели те, которые были необходимы для стабилизации клюва при полете. То есть ящер был способен уравновесить свой клюв и без помощи гребня. С учетом вышеуказанных доводов, мнения специалистов переключились на обоснование функции гребня как рулевого органа. Еще в 1943 г. Доминик фон Крипп и Росс С. Штейн говорили о том, что между гребнем и спиной у этого ящера возможно даже был натянут кожистый парус, и опять же эта теория не принимала в расчет самок. Кроме того, Беннет С. обратил внимание на то, что гребень-руль не смог бы обеспечить хоть сколько-нибудь эффективную маневренность в полете, которая очень просто достигается путем изменения натяжения крыла. Поэтому основная функция гребня птеранодона, по все видимости, ограничивается социальным и половым поведением. Эти летающие ящеры имели ярко выраженный половой диморфизм – самки были меньше в размерах. Гребень у самок меньше и округлой формы, тазовые кости у самок значительно расширены, что является следствием откладывания яиц. Вполне вероятно, что, как и другие полигамные животные (у которых мужские особи соревнуются за спаривание с гаремами женских), птеранодоны жили в основном на морских лежбищах, где они могли бы гнездиться вдали от наземных хищников и питаться далеко от берега; больше всего их окаменелостей найдено в местах, которые в то время были в сотнях километров от береговой линии. Форма крыла птеранодона говорит о том, что передвигался в воздухе он наподобие современных альбатросов, поскольку имеет такое же соотношение длины крыла и длины позвоночника: 8 к 1. Этот способ полета получил название "динамическое парение", т.к. альбатрос (как и птеранодон) может использовать восходящие потоки, формирующиеся у поверхности океана и преодолевать десятки километров без единого взмаха крыла. Все птеранодоны делятся на две группы. Первая была меньше по размеру, имела небольшие закругленные гребни и широкие тазовые кости; размах крыльев этой группы был не более 4-х метров. Широкие тазовые кости вполне однозначно указывают на самок. Самцы были гораздо крупнее и могли иметь размах крыльев, вероятно, свыше 7 метров. Вес птеранодонов оценивался разными учеными по-разному и привел к крайне расходящимся результатам в диапазоне от 20 до 93 кг. Тем не менее, в 2010 г. были проведены детальные исследования (М. Уиттон), которые показали, что по своим «прочностным» характеристикам крыло птеранодона было способно и на эффективный «машущий» полет над поверхностью земли, вопреки укоренившемуся мнению, что эти ящеры только парили в прибрежных водах. Это же исследование показало, что птеранодон вполне был способен подниматься в воздух и с четвероногой позиции – он опирался на мощные передние конечности (как отжимание в упоре лежа), совершал небольшой прыжок и потом – быстрое вторичное движение машущими крыльями, которое уже уносило ящера в воздух. Исследования дорожек следов, которые были открыты в 1974, 1994 и 2001 годах (Беннет С., Брамвелл и Уитфилд) позволяют сказать, что птеранодон перемещался во земле в четвероногой позиции, разместив свернутую перепонку крыла позади себя. Пищевой рацион ящера составляла в основном рыба, об этом свидетельствуют находки окаменелостей рыб в желудках и между челюстей птеранодонов. Традиционно способ охоты птеранодона представляют как низкое парение над водой и периодическое погружение клюва вслед замеченной добыче. Это предположение (Беннет С. 1994 г.) было основано на том, что ящер не мог взлетать с поверхности воды. Однако исследования М. Уиттона показали, что птеранодон мог использовать механизм взлета с воды, такой же, как и с поверхности земли. Поэтому охотничья тактика этого ящера могла быть очень вариативной: вплоть до пикирующего погружения в океан, как это делают современные североатлантические олуши, причем «заточенный» профиль Птеранодона, массивный гребень и возможность складывать крылья за спиной – это весьма эффективные эволюционные преимущества, которые позволяли этому ящеру быть весьма успешным при таком виде охоты. ( Read More ) Ископаемые останки и реплики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): ( Read More ) Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, монофенестраты, орнитохейройды, птеранодонтиды, птеранодонтойды, птеродактили, птерозавры |

| Previous Day | 2014/10/20 [Archive] |

Next Day |