[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

| January 26th, 2013 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 04:05 pm [industrialterro] [Link] |

Archaeopteryx (часть 2) Асимметрия маховых перьев свидетельствует, что археоптерикс был аэродинамически адаптирован к полёту. Но археоптерикс не обладал рядом других адаптивных особенностей, характерных для способных к полету птиц, современных и вымерших, поэтому механика его полета и сам полет были более примитивными, по сравнению с более поздними птицами. Среди исследователей нет единого мнения по вопросу о том, был ли археоптерикс способен к машущему (активному) полету или только к планирующему (пассивному). Отсутствие у археоптерикса киля, надкоракоидного сухожилия, а также малый угол плечевого сустава и оцененная нагрузка на крыло, по мнению некоторых исследователей, свидетельствуют, что археоптерикс был способен только к планирующему полету. Боковая ориентация сустава между лопаткой, коракоидом и плечевой костью показывает, что археоптерикс не способен был поднимать крылья выше уровня спины — необходимое условие для замаха крыла у современных птиц. Была выдвинута гипотеза, что его планирующий полёт сопровождался небольшими движениями крыльев без замаха. Другие исследователи отмечают, что археоптерикс отличается от типичных преимущественно планирующих птиц по форме тела, а также в размере крыльев. Кроме того, они указывают, что костная грудина или бумерангообразная вилочка, или пластинообразный коракоид археоптерикса могли служить местом прикрепления мышц, двигавших крыло. Сторонники таких аргументов заключают, что археоптерикс был способен к некоторой форме примитивного машущего полета. Поскольку реконструкция функциональной анатомии вымершего животного, находящегося на промежуточной эволюционной стадии развития, проблематична, в дискуссии о способности археоптерикса к полету вряд ли в скором будущем возобладает та или иная точка зрения. Исторически первым названием археоптерикса является Pterodactylus crassipes Ван Мейера. Название Archaeopteryx lithographica изначально было дано единственному перу, описанному Ван Мейером. В 1960 Суинтон предложил, чтобы название A. lithographica было официально отнесено к лондонскому экземпляру. Международная комиссия по зоологической номенклатуре устранила множество альтернативных названий в пользу A. lithographica. Единой таксономии археоптериксов нет. Вопрос о том, к скольким видам и родам принадлежат известные экземпляры, остается открытым. Большинство экземпляров классифицировалось как представители отдельных видов или родов. Берлинский экземпляр классифицировался как Archaeornis siemensii, эйхштетский — как Jurapteryx recurva, мюнхинский — A. bavarica, зольнхофенский — Wellnhoferia grandis. Экземпляры отличаются друг от друга в ряде существенных характеристик (больший или меньший размер тела, различные пропорции пальцев, более (или менее) суженные морды и т. д.). Такие различия могут быть интерпретированы как особенности, отличающие один вид (род) от других. Однако они также могут быть приписаны половому диморфизму или разным возрастным стадиям развития животных. Из всех предложенных вариантов, наибольшее признание получили A. lithographica, A. siemensii, A. bavarica, Wellnhoferia grandis. В 2007 термополиский экземпляр был классифицирован как A. siemensii. В 1867 Томас Генри Хаксли поместил археоптерикса в подкласс Sauriurae (ящерохвостые птицы). Эта классификация принималась на протяжении долгого времени. В конце XX века к Sauriurae также отнесли энанциорнисов (Enantiornithes) и конфуциусорнисов (Confuciusornithidae). Однако монофилия Sauriurae была подвергнута сомнению, и некоторые современные исследователи не признают этот таксон. Они отнесли археоптерикса к семейству Archaeopterygidae в отряде Archaeopterygiformes. Поскольку археоптерикс был и остается наиболее ранней и наиболее примитивной известной птицей, вопрос о его филогенетическом положении исторически был и остается неразрывно связанным с изучением происхождения птиц. На основе исследований экземпляров археоптерикса выдвигались различные гипотезы филогенетических отношений птиц, но общепринятой филогении нет.

Эту гипотезу предложил в начале XX века Герхард Хейльман (Gerhard Heilmann), основываясь на детальном обзоре биологии птиц (включая археоптерикса) и рептилий. По его мнению, наиболее близкими родственниками птиц следует считать триасовых псевдозухий (из надотряда текодонтов). Текодонтная гипотеза была общепринятой в середине XX столетия и поддерживается сегодня рядом специалистов. Однако вплоть до настоящего времени среди псевдозухий не удалось обнаружить форм филогенетически близких к археоптериксу или другим ранним птицам.

А. Уокер обосновывал в 70-х годах XX века родство археоптерикса и всех птиц с триасовыми архозаврами из подотряда сфенозухий, родственных современным крокодилам. Аргументы Уокера неоднократно критиковались, и сам автор впоследствии признал гипотезу несостоятельной.

Гипотеза первоначально была выдвинута Томасом Генри Хаксли в XIX веке. В 70-х годах XX века её возродил Джон Остром. Основываясь на сравнении пересмотренной им остеологии археоптерикса и тероподных динозавров (в особенности описанного им дейнониха), Остром заключил, что ближайшими родственниками археоптерикса являются целурозавры из семейства дромеозаврид. Впоследствии выводы Острома были подтверждены кладистическими исследованиями, обнаружением экземпляров целурозавров с отпечатками перьев, сравнением микроструктуры яичной скорлупы и репродуктивной биологии целурозавров и птиц. Сегодня тероподная гипотеза принимается большинством палеонтологов. По мнению сторонников тероподной гипотезы, о родстве археоптерикса с тероподами свидетельствует целый ряд продвинутых признаков (синапоморфий).

Лондонский экземпляр археоптерикса был обнаружен в 1861 году, два года спустя после опубликования «Происхождения видов» Чарльза Дарвина. Реконструкция анатомии археоптерикса, основанная на лондонском экземпляре, показала, что по строению скелета он занимает промежуточное положение между рептилиями и птицами. В «Происхождении видов» Дарвин отмечал, что, согласно его теории, такие формы должны были существовать, и указывал на их отсутствие как на серьёзное возражение против теории. В связи с этим открытие археоптерикса привлекло внимание единомышленников Дарвина (в первую очередь Томаса Генри Хаксли). Сам Дарвин в переизданиях «Происхождения видов» кратко упоминал археоптерикса в десятой главе, посвященной неполноте палеонтологической летописи (см. например, издание 1866 года.). В итоге археоптерикс и его анатомия стали предметом дискуссий между сторонниками эволюционного учения и их оппонентами. Открытие археоптерикса на заре становления эволюционной биологии и реконструкция его скелета сделали археоптерикса хрестоматийным примером существа, анатомия которого позволяет проследить происхождение одного таксона от другого. На сегодняшний день археоптерикс является одним из наиболее известных за пределами научного сообщества вымерших животных. Археоптерикс был и остается самой ранней и самой примитивной птицей из известных науке. Поэтому любое исследование анатомии и физиологии ранних птиц, их происхождения, эволюции, филогении, возникновения полета, основывались и основываются в первую очередь на экземплярах археоптерикса. В связи с этим биология, в особенности анатомия, археоптерикса многократно переоценивалась и пересматривалась палеонтологами нескольких поколений. На посвященной археоптериксу конференции, состоявшейся в 1984, было отмечено, что за всю историю палеонтологии не многие вымершие животные становились предметом специальной конференции. Для сохранения в окаменелостях покровных тканей необходимы особые условия, и поэтому окаменелости животных со следами наружного покрова редки. Экземпляры археоптерикса сохраняют отпечатки перьев, наличие которых стало основной диагностической особенностью, позволившей классифицировать археоптерикса как птицу. Впоследствии исследования экземпляров археоптерикса позволили реконструировать оперение этой птицы и выдвигать гипотезы об эволюции перьев. В 80-х годах XX века подлинность археоптерикса была поставлена под сомнение рядом авторов, включая известного британского астронома Фреда Хойла и американского физика Ли Спетнера (Lee Spetner). Начиная с 1985 года эти авторы опубликовали ряд статей, в которых утверждали, что перья берлинского и лондонского экземпляров археоптерикса были фальсифицированы путём добавления к подлинным окаменелостям перьев современных птиц. Согласно Хойлу с соавторами без добавленных перьев экземпляры археоптерикса классифицировались бы как останки динозавра компсогнатуса (единственный известный в то время динозавр в золонгофенских отложениях). Их аргументы были опровергнуты ведущим палеонтологом Лондонского музея естествознания Аланом Дж. Чериджем (Alan J. Charig; 1927—1997) и соавторами. Большинство из доказательств фальсификации основывалось на неосведомлённости о процессах литификации. Высказывались сомнения в том, что пласты могут разделяться так гладко или что содержащая окаменелости половина пласта могла так хорошо сохраниться, тогда как вторая половина — нет. Однако, это обычные свойства золонгофенских ископаемых, мертвые животные падали на затвердевшую поверхность, которая формировала естественную плоскость для следующих пластов, так что большая часть останков оставалась на одной стороне, и совсем мало впечатывалось в твердую поверхность другой. Также они неправильно интерпретировали окаменелости, ошибочно утверждали, что другие экземпляры, известные на то время не имели перьев. Однако максбергский и эйхсштадтский экземпляры имеют явные отпечатки перьев. Кроме того, новые экземпляры, обнаруженные уже после заявления о подделке, также сохранены с отпечатками перьев. Экземпляры археоптерикса многократно исследовались множеством профессиональных палеонтологов, и никто из них не классифицировал какой-либо экземпляр как компсогнатуса, равно как никто из них не утверждал, что экземпляры были подделаны. Черидж и соавторы указали на микротрещины на литографических плитах, бегущие через обе стороны плиты и ископаемые отпечатки, которые существовали ещё до открытия останков, как свидетельство того, что перья были с самого начала. В ответ на это Ли Спетнер и соавторы попытались показать, что трещинки могли бы естественным образом распространиться на предполагаемый слой цемента, но пренебрегли фактом, что трещинки были старыми, давно заполнились кальцитом и не могли распространяться. Они также попытались показать присутствие цемента на лондонском экземпляре при помощи рентгенографии и действительно обнаружили нечто, что не являлось камнем. Однако, это было и не цементом, скорее всего, являясь фрагментом кремниевого мусора, оставшегося после того, как был сделан слепок. Наконец, предполагаемые ими мотивы для фальсификации были слабыми и противоречивыми. Одним из мотивов они называли стремление Ричарда Оуэна поддержать теорию Дарвина, что маловероятно, учитывая взгляды Оуэна на Дарвина и его теорию. Другой мотив — это желание Оуэна установить ловушку для Дарвина, в надежде, что последний поддержит окаменелости, а Оуэн сможет тогда его дискредитировать подделкой. Это также маловероятно, так как Оуэн сам написал детальный труд по лондонскому экземпляру, и подобная дискредитация обернулась бы против него самого. Доводы сторонников фальсификации не были всерьёз восприняты палеонтологами, так как их доказательства основывались на непонимании геологии, и никогда не затрагивали другие ископаемые с перьями, число находок которых значительно увеличилось с того времени.

Archaeopterygidae is a group of maniraptoran dinosaurs that lived during the late Jurassic period. In most current classifications, it contains only the genus Archaeopteryx. As its name suggests, Protarchaeopteryx was also once referred to this group, but most paleontologists now consider it an oviraptorosaur. Other referred genera, like Jurapteryx, Wellnhoferia, and "Proornis", are probably synonymous with Archaeopteryx (the former two) or do not belong into this group (the last). Jinfengopteryx was originally described as an archaeopterygid, though it was later shown to be a troodontid. A few studies have recovered Anchiornis and Xiaotingia (usually considered more primitive members of the related group Deinonychosauria) to also be members of the Archaeopterygidae, though most subsequent analyses have failed to arrive at the same result. Uncertainties still exist, however, and it may not be possible to confidently state whether or not archaeopterygids are more closely related to modern birds or to deinonychosaurs barring new and better specimens of relevant species. The family Archaeopterygidae is the only family in the order Archaeopterygiformes, which was coined by Max Fürbringer in 1888 to contain Archaeopterygidae and genus Archaeopteryx. A formal phylogenetic definition for Archaeopterygidae was given by Xu and colleagues in 2011: the clade comprising all animals closer to Archaeopteryx than to the House Sparrow or Dromaeosaurus. The family Dromaeosauridae, traditionally considered to be non-avian dinosaurs, have been included in this group by at least one author. Discoveries of a number of primitive forms have muddied the relationships of early birds, making it possible that Velociraptor and similar dinosaurs could be considered birds. Palaeoartist Gregory S. Paul placed dromaeosaurids in Archaeopterygiformes for these reasons, though the eventual cladistic definition of Archaeopterygidae explicitly excluded them.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

Ископаемые останки и реплики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

Фрагментарные останки (неописанный экземпляр) Слепок с лондонского экземпляра Самый последний (11-ый) экземпляр, найденный на данный момент.

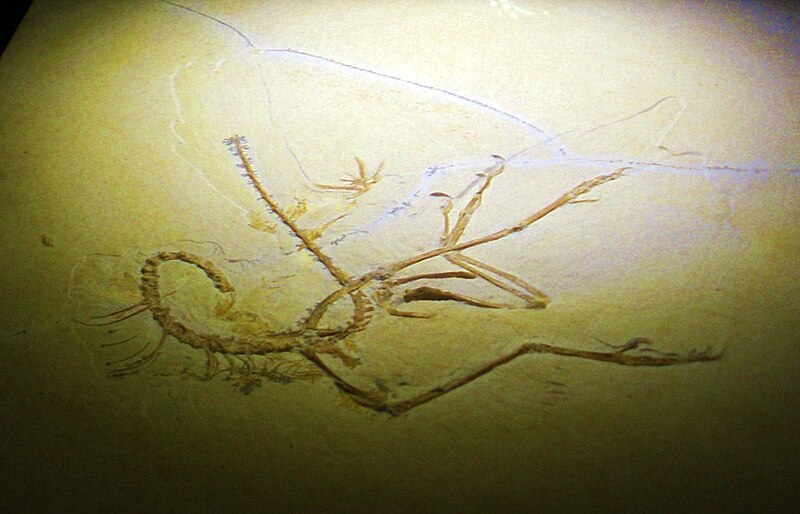

Зольнхофенский экземпляр (Wellnhoferia) Tags: Вымершие птицы, Юра, авиалы, археоптеригиды | ||||||||||

| Comments | |||||||||||

"Международная команда исследователей определила новый вид археоптерикса — он расположен эволюционно ближе к современным птицам, чем уже известные виды. Доктор Джон Наддс из Манчестерского университета и его коллеги провели первое в мире синхротронное исследование одного из 12 известных представителей вида археоптерикс. Команда обнаружила, что эта окаменелость, известная как «образец номер восемь», физически гораздо ближе к современным птицам, нежели к рептилиям. Образец имеет достаточно эволюционных отличий для того, чтобы считаться новым видом — Archaeopteryx albersdoerferi. В исследовании, опубликованном в журнале Historical Biology, ученые пишут, что некоторые отличительные скелетные черты Archaeopteryx albersdoerferi включают в себя слияние черепных костей, разные элементы грудного пояса и крыльев, а также усиленную конфигурацию кистевых и пястных костей. Эти характеристики чаще наблюдаются у современных летающих птиц и отсутствуют у более старых видов Archaeopteryx lithographica, больше похожих на рептилий и динозавров. Образец номер восемь — самый молодой из 12 известных образцов: он младше остальных примерно на полмиллиона лет. Такая разница в возрасте стала ключевым фактором при описании его как нового вида. Археоптерикс впервые охарактеризовали как «недостающее звено» между рептилиями и птицами в 1861 году. Как уже упоминалось, всего было найдено 12 образцов, все они принадлежат к позднему юрскому периоду (около 150 миллионов лет назад). «Это впервые, когда множество костей и зубов археоптерикса рассматривались со всех точек зрения, включая изучение их внутренней структуры, — объясняет ведущий автор исследования доктор Мартин Кундрат из Университета Павла Йозефа Шафарика (Словакия). — Использование синхротронной микротомографии — единственный способ изучить образец»." http://paleonews.ru/new/1152-albersdoer | |||||||||||