[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 20 entries, after skipping 60 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:[<< Previous 20 entries -- Next 20 entries >>]

| October 27th, 2011 | |

|---|---|

| 08:25 pm [industrialterro] [Link] |

Tambachia Tambachia is an extinct genus of dissorophoid temnospondyl within the family Trematopidae. It is known from the Early Permian Tambach Formation (the lowermost unit of the Upper Rotliegend) near the town of Tambach-Dietharz in Thuringia, Germany. Tambachia is the first trematopid to have been discovered outside the United States. The skull of MNG 7722 is severely crushed dorsoventrally, making it hard to determine the shape of the skull in lateral view. It is 6.9 centimetres (2.7 in) in length, which is small for a trematopid. The orbits, or eye sockets, are centrally placed so that the preorbital length of the skull is equal to that of the postorbital length. They make up around 30% of the skull length. The skull table seems to extend posteriorly past the level of the jaw articulation in Tambachia, which is unique among trematopids. However, this is likely to have been the result of crushing of the skull, which displaced the skull table. Tambachia, like other trematopids, likely possessed a salt gland similar to those seen in modern reptiles. The subdivision of the external naris into anterior and posterior portions is evidence of the presence of salt glands. The anterior portion is sub-circular and is thought to be the true narial opening. The posterior portion likely held the salt gland. The expansion of the posterior portion may not be an accommodation for the salt gland, but rather a means of coping with cranial stresses during feeding. The postcranial skeleton is well known in Tambachia, given the completeness of the holotype specimen. The relatively short tail, preserved only as a faint impression in MNG 7722, is 8.5 centimetres (3.3 in) long. The limbs are short, with four digits on the manus, or hand, and five digits on the pes, or foot. It is possible that the manus possessed five digits, since Acheloma, another closely related trematopid, has been described as having five distal carpals. In the pes of the holotype specimen, there are only four digits preserved. However, since the third preserved digit is the longest, it likely represents the fourth digit, with the first digit absent due to imperfect preservation. The terminal phalanges of Tambachia were narrow, and would have been the core supports of claws. Тамбахия (Tambachia trogalles) – из ранней перми (вольфкамп) Германии. Это единственный трематопид, найденный вне Северной Америки. Тамбахия входит в знаменитую фауну Бромакера. Мелкое животное, с длиной черепа около 5 см, с короткой мордой и большими глазами.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:16 pm [industrialterro] [Link] |

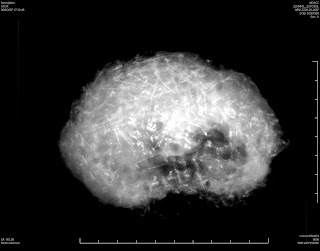

Saharastega Saharastega is a genus of prehistoric amphibian which lived during the late Permian period, around 251 to 260 million years ago. Remains of Saharastega discovered by paleontologist Christian A. Sidor at Moradi Formation, in Niger and was described briefly in 2005 and with detail in 2006. The description is based on a skull lacking the lower jaws. Paleontologists suggest that along with Nigerpeton, Saharastega is the first basal genus of the Temnospondyli, a group of prehistoric amphibians. К указанным семействам может быть близок еще один темноспондил из поздней перми Марокко — Saharastega moradiensis. Череп плоский, округлый, с сохраненной подвижностью между костями. Длина черепа до 37 см. Морда довольно длинная, глаза сдвинуты к боковым поверхностям черепа, направлены вбок. Челюстной сустав сдвинут вперед, что необычно для темноспондилов. Небо покрыто мелкими зубчиками. Борозд боковой линии нет. Видимо, как и нигерпетон, представляет последнего представителя своей линии, выжившего в условиях изоляции посреди пустынь. Тем не менее, родство сахаростеги с эдопоидами в последнее время подвергается сомнению.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:08 pm [industrialterro] [Link] |

Rhynchonkos Rhynchonkos — вымерший род микрозавров. Единственный род семейства Goniorhynchidae. Ранее известный как Goniorhynchus получил современное название в 1981 году. Единственный вид — R. stovalli. Обнаружен в формации Хеннеси (округ Кливленд, Оклахома) раннего пермского периода. Rhynchonkos обладает существенным сходством с ранними безногими земноводными раннего юрского периода Eocaecilia, найденными в Аризоне. Считалось, что безногие земноводные произошли от микрозавров, что сейчас оспаривается. Rhynchonkos has an elongated body with at least 37 presacral vertebrae. Most vertebrae have ribs. Unlike other microsaurs, the atlas of Rhynchonkos lacks ribs. Both Rhynchonkos and Euryodus have atlases that bear a strong resemblance to those of nectrideans. Like nectrideans, the arch of the atlas is attached to the centrum, although this is likely the result of convergence. The skull is triangular in dorsal view. The limbs are very small. It has a pointed, overhanging snout that extends beyond the tooth row. There are five or six premaxillary teeth and sixteen maxillary teeth, all of which are narrow and peg-shaped. The palate also has teeth, with rows on the ectopterygoid, palatine, and vomer. The bones of the skull roof are similar to those of gymnarthrids. There are two rows of teeth adjacent to one another in the lower jaw, with a marginal row on the dentary and an inner row on the coronoid. Rhynchonkos shares many features with the early caecilian Eocaecilia, including an elongated trunk, small limbs, and a similar skull. Based on these features, caecilians seemed to have originated from Rhynchonkos or another closely related microsaur. Carroll and Currie (1975), the first to suggest this possible relationship, noted similarities in temporal fenestration, palatal structure, braincase composition, and mandibular dentition. In the temporal region of the skulls of Rhynchonkos and caecilians, the number of bones are reduced. Both Rhynchonkos and caecilians possess a primitive combination of palatal bones, including the ectopterygoid. The two taxa also have rows of teeth on the palate in addition to the marginal rows on the maxilla and premaxilla. Carrol and Currie also mentioned that Rhynchonkos and caecilians have a pleurosphenoid that joins the otic-occipital portion of the braincase with the sphenethmoid, a characteristic which they considered unique among amphibians. The adjacent tooth rows on the coronoid and the dentary of Rhynchonkos were also considered a characteristic that linked it with caecilians. Despite these similarities, many of the characteristics that suggested a close relationship between Rhynchonkos and caecilians have since been considered primitive, convergent, or indeterminate. For example, tooth rows on the palate have evolved multiple times independently in early amphibians. The general appearance of Rhynchonkos is similar to that of caecilians, but is also similar to other amphibians that have independently developed elongated bodies. Adelospondyls, lysorophians, aïstopods, and some salamanders all have an increased number of vertebrae that lengthen the body. Reduced limbs are seen in many aquatic or burrowing amphibians, and are not unique to microsaurs and caecilians.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| 07:56 pm [industrialterro] [Link] |

Rhinesuchus Rhinesuchus is a large temnospondyl amphibian. Fossil remains of the genus are known from the Permian of the South African Karoo Basins Tapinocephalus and Cistecephalus assemblage zones, both of the Beaufort Group.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| October 26th, 2011 | |

| 08:56 pm [industrialterro] [Link] |

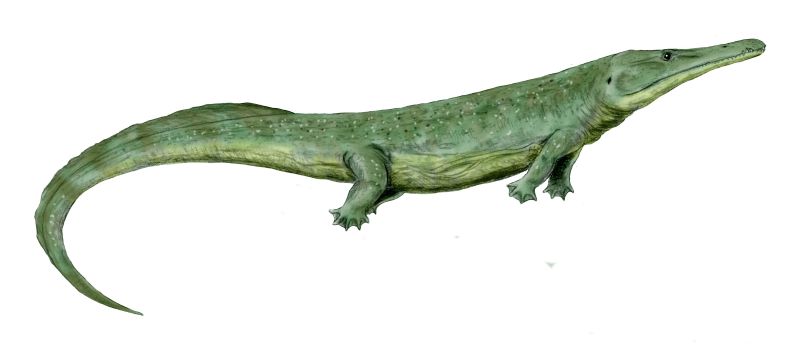

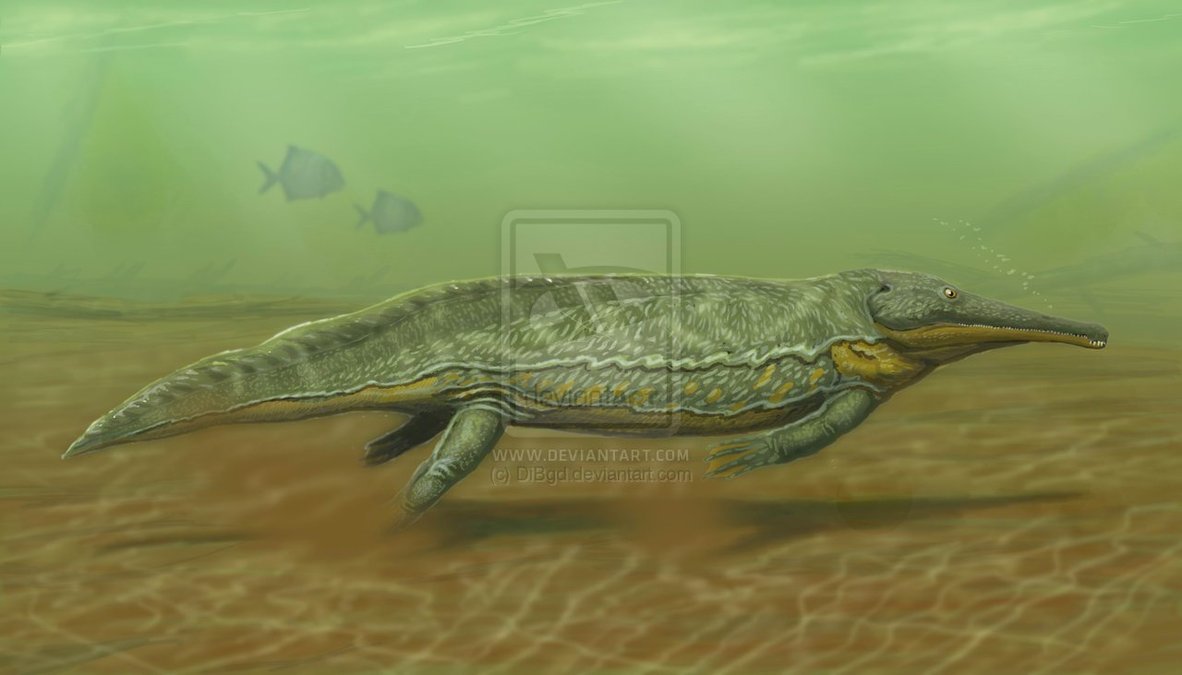

Prionosuchus Prionosuchus is a genus of extremely large temnospondyl amphibians from the Late Permian (270 million years ago) which was found in an area of what is now Brazil. The fragmentary remains of this animal have been found in the Pedra do Fogo Formation in the Parnaiba Basin of Northeastern Brazil, and it was described by L.I. Price in 1948. Reaching an estimated length of 9 m (30 ft), Prionosuchus is the largest amphibian ever found. With an elongated and tapered snout, numerous sharp teeth, long body, short legs, and a tail adapted for swimming, its general appearance was very similar to a modern crocodile, particularly to the gharial, and it probably had a similar lifestyle as an ambush aquatic predator feeding on fish and other aquatic animals. It has been classified as an archegosaurian by Carroll. The genus is monotypic with P. plummeri being the only species described. The archegosaurs were a group of temnospondyli that occupied the ecological niche of crocodiles and alligators during the Permian, and of which the European genus Archegosaurus is typical. The group went extinct at the end of the Permian and the niche was subsequently filled by reptiles such as the phytosaurs in the Triassic period. Cox and Hutchinson re-evaluated Prionosuchus in 1991 and synonymized it with the genus Platyoposaurus from Russia. On the basis of this study, the Pedra do Fogo Formation was reevaluated to be of Middle to Late Permian age. However, Platyoposaurus was comparatively smaller, reaching a total length of only 2.5 meters (8.2 ft), indicating that the two animals are distinct at least at the species level. Alternative studies based on plants and pollens indicate that this formation is rather of Early Permian age, making Prionosuchus not contemporary with Platyoposaurus. Most paleontologists consider Prionosuchus as a valid genus. Prionosuchus lived in a humid and tropical environment as indicated by the petrified forest of the Pedra do Fogo formation in which the fossil has been found. The strata composed of siltstones, shales and limestones were deposited in lagoonal and fluvial environments. Other animals discovered in the same rocks include fish (primitive sharks, palaeoniscids, and lungfishes) and amphibians. Интересно, что очень близкие к платиопозавру темноспондилы обнаружены в пермских отложениях Южной Америки. Первым из них был прионозух (Prionosuchus plummeri), описанный Л. Прайсом в 1948 году из пермских отложений Педра де Фого в Северной Бразилии. Первоначально найденные куски черепа принадлежали некрупным особям, но в 1970-х годах был обнаружен ростр прионозуха длиной около 80 см, что предполагает длину черепа более 160 см! Общая длина животного могла превышать 6 - 7 метров. Прионозух отличается чрезвычайно узким ростром. Череп пневматизирован, как у крокодилов. Мягкие ткани неба были покрыты костными пластинками, усаженными мелкими зубчиками. По-видимому, прионозух обладал короткими слабыми конечностями – возможно, он не покидал воду. Он мог населять крупные озера. Единственным другим ископаемым в слоях Педра де Фого является некрупная рыба Brazilichthys, представитель палеонисков. Не исключено, что прионозух относится к роду Platyoposaurus, но истинный возраст формации Педра де Фого не известен – он может быть и раннепермским, и позднепермским. Находки платиопозавров как в Северном, так и в Южном полушарии подтверждают существование в пермскую эпоху связи между Гондваной и северными континентами.

Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:41 pm [industrialterro] [Link] |

Platyoposaurus Платиопозавр (Platyoposaurus) – род пермских темноспондилов. Представитель семейства Archegosauridae, подсемейства Platyoposaurinae. В старой литературе известен как платиопс (Platyops). Отличается длинной, резко суженной ростральной частью черепа, с ложковидным озубленным расширением на концах челюстей. Наружные ноздри щелевидные, плохо заметны на ископаемых черепах, сдвинуты назад. Ушные вырезки узкие. В заглазничной части черепа бугры на таблитчатых костях и впереди ушных вырезок. Зубы довольно крупные, особенно на концах челюстей. Тело массивное, коренастое, уплощенное, примерно 22 предкрестцовых позвонка. Сильно развиты крючковидные отростки туловищных ребер. Брюхо покрыто мелкими удлиненно-овальными чешуями, спинных чешуй не обнаружено. Конечности довольно длинные, особенно задние. Высокие остистые отростки, особенно на основании хвоста. Хвост не очень длинный, уплощенный с боков. В целом животное напоминало небольшого (до 2 метров длиной) длинномордого крокодила. (Особенно велико внешнее сходство с вымершими раннеюрскими крокодилами типа Pelagosaurus.) Вероятно, рыбоядный хищник, скорее всего постоянноводный (поскольку, в отличие от крокодилов, с сушей его ничего не связывало). Типовой вид - P. rickardi, описанный В. Твелвтризом в 1880 году по разрозненным остаткам из медистых песчаников Приуралья. Гораздо более полно известны два других вида - P. stuckenbergi и P. watsoni. Платиопозавр Штукенберга известен по практически полному скелету, но ростральная часть его черепа плохо сохранилась. С другой стороны, платиопозавр Уотсона (описанный И.А. Ефремовым в 1932 году) известен по полному черепу,более того, в местонахождении Шихово-Чирки обнаружено захоронение множества особей этого вида. Платиопозавры являются руководящими ископаемыми середины пермского периода (верхнеказанская – нижнетатарская эпоха). Более мелкие виды (P. rickardi и P. watsoni) характеризуют голюшерминский субкомплекс, а крупный P. stuckenbergi – очерский субкомплекс. Длина черепа этого вида достигала 40 см (есть указания на черепа до 70 см длиной). Среди темноспондильных амфибий, живших в конце пермского периода, платиопозавр, видимо, был наиболее «крокодилообразным». Вытянутая стрелообразная форма тела, мощные конечности с длинными пальцами, соединенными перепонками, давали возможность развить большую скорость в погоне за добычей, а пинцетообразная морда позволяла доставать добычу из подводных зарослей. Среди обитателей пресноводных водоемов платиопозавр был, видимо, одним из самых крупных (длина его тела могла достигать двух и более метров). Своеобразно были расположены зубы в челюстях платиопозавра - одиночный зубной ряд вдоль внешнего края нижней челюсти при закрывании пасти входил между двумя рядами зубов на верхней челюсти, что не давало никаких шансов пойманной добыче освободиться.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:21 pm [industrialterro] [Link] |

Platyhystrix Platyhystrix (meaning "flat porcupine") was a temnospondyl amphibian with a distinctive sail along its back, similar to the unrelated synapsids, Dimetrodon and Edaphosaurus. It lived during the latest Carboniferous and earliest Permian periods in Texas, about 300 million years ago. Platyhystrix may have been preyed upon by larger temnospondyls such as Eryops, or by larger carnivorous reptiles, which were becoming more common and diverse in the drier climate of the Permian. The skull was large and strongly built, with a frog-like face. Platyhystrix had a compact body, reaching 1 metre (3.3 ft) long including the tail, and its short, sturdy legs indicate a mainly terrestrial life. Platyhystrix appeared rather unusual: the dorsal vertebrae were extraordinarily lengthened, and in life they probably formed a skin-covered sail. This structure was possibly for thermal regulation, as in other animals of similar appearance, such as the pelycosaurs Dimetrodon and Edaphosaurus. The back of Platyhystrix was also covered with thick hard plates, similar to those of its near relative, Cacops.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:13 pm [industrialterro] [Link] |

Phonerpeton Phonerpeton is an extinct genus of dissorophoidean euskelian temnospondyl within the family Trematopidae. Трематопиды (Trematopidae) – семейство раннепермских темноспондилов. Входят в состав надсемейства Dissorophoidea, куда относятся самые наземные из темноспондилов. Трематопиды обладают довольно высоким черепом с удлиненной мордой. Отличия этой группы – наличие крайне удлиненных наружных ноздрей (возможно, это связано с острым обонянием и сохранением жидкости), наличие удлиненных клыковидных зубов верхней челюсти, присутствие срединной перегородки на сошниках, очень глубокие «ушные» вырезки и ряд других признаков. В отличие от диссорофид, трематопиды лишены мощных кожных окостенений. Тело длиннее, чем у диссорофид, ноги мощные, хвост средней длины. Кисть, вероятно четырехпалая (хотя для рода Acheloma изображали 5 пальцев на кисти). Длина до 60 см. Это относительно малоподвижные наземные хищники. Фонерпетон (Phonerpeton) – мелкий трематопид с длиной черепа около 10 см, с короткой мордой и очень большими глазами. Из ранней перми Техаса.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:08 pm [industrialterro] [Link] |

Peltobatrachus Пельтобатрах (Peltobatrachus pustulatus) – необычный темноспондил позднепермской эпохи. Описан А. Панченом в 1959 году. Остатки трех особей и множество костных фрагментов были собраны Ф. Паррингтоном в позднепермских песчаниках грабена Рухуху в Танзании. Череп уплощенный, полукруглый, с очень мощной крышей, глазницы небольшие, желобков боковой линии нет. Необычный «пустулярный» орнамент крыши черепа сходен с орнаментом черепа плагиозавров. Позвонки не стереоспондильные. Очень мощный туловищный панцирь состоит из двух щитов – плечевого и тазового. Между щитами расположены поперечно вытянутые ряды костных пластинок. В целом конструкция панциря напоминает таковую у некоторых броненосцев, но у пельтобатраха панцирь покрывал и брюхо. Это самый обширный панцирь среди всех низших тетрапод. Панчен считал пельтобатраха родственником плагиозавров. Современные исследователи причисляют это животное к примитивным эускелиям, вероятно, родственным ринезухиям. Возможно, пельтобатрах был наземным или полуводным хищником. В длину он не превышал 70 см, поэтому мог питаться только некрупной добычей, возможно, и падалью.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 07:57 pm [industrialterro] [Link] |

Pantylus Pantylus is an extinct lepospondyl amphibian from the Permian period of North America. Pantylus was probably a largely terrestrial animal, judging from its well-built legs. It was about 25 centimetres (10 in) long, and resembled a lizard with a large skull and short limbs. It had numerous blunt teeth, and probably chased after invertebrate prey.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| 07:49 pm [industrialterro] [Link] |

Onchiodon Onchiodon is an extinct genus of temnospondyl amphibian. Onchiodon – поздний карбон - ранняя пермь Западной Европы (Франция и Германия). Длина черепа более 15 см. Примерно 4 вида. Типовой вид - O. labyrinthicus. Branchiosaurus amblystomus и Pelosaurus laticeps – мелкие «стегоцефалы» из ранней перми Западной Европы – могут быть личинками типового вида онхиодона, хотя не исключено, что это личинки Sclerocephalus.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 07:39 pm [industrialterro] [Link] |

Nigerpeton Nigerpeton is a genus of temnospondyl amphibian which lived during the Permian period some 250 million years ago in Niger. Specimens of Nigerpeton were first collected during field work in the Moradi Formation in 2000 and 2003. В 2005 году из поздней перми Марокко был описан кохлеозаврид Nigerpeton ricqlesi. Это крупное животное, с длиной черепа до 45 см. Необычной особенностью, среди прочего, оказались отверстия для нижних «клыков» на небе, впереди ноздрей на кончике морды — как у мастодонзавров. Небные «клыки» многочисленны и сильно развиты, краевые зубы на челюстях разного размера. Нигерпетон — последний представитель линии кохлеозаврид. Вероятно, он сохранился в изоляции в оазисах посреди позднепермской пустыни.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 07:34 pm [industrialterro] [Link] |

Micraroter Micraroter is an extinct genus of microsaur within the family Ostodolepidae. Ostodolepidae is an extinct family of tuditanomorph microsaurs. They are unique among microsaurs in that they were large, reaching lengths of up to 2 feet (61 cm), terrestrial, and presumably fossorial. Ostodolepid remains have been found from Early Permian beds in Texas and Oklahoma. Ostodolepids have elongated trunks, with small, robust limbs and shortened tails. The occiput is high, but the skull narrows toward the snout. The snout is pointed and projects past the jaw. In dorsal view, the skull is roughly triangular. The ventral temporal margin is emarginated. At the back of the skull, there is a large cavity between the supraoccipital and the skull roof. The skull is well ossified, with tight sutures between bones. The skull roof is relatively smooth, although scattered pits and grooves are usually present. There are 32 to 45 presacral vertebrae, and three sacral vertebrae

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| 07:19 pm [industrialterro] [Link] |

Melosaurus Мелозавры (Melosauridae) – семейство темноспондилов пермской эпохи. Относятся к надсемейству архегозавроидов, родичи архегозавров и платиопозавров. Отличаются относительно короткой широкой мордой. Череп высокий в задней части, морда относительно плоская. Глазницы направлены вверх. Ноздри крупные. Череп с хорошо выраженным скуловым изгибом и пережимом позади ноздрей. Передние небные ямы парные, с отвесными передними и боковыми стенками. Альвеола последнего зуба предчелюстной кости значительно меньше двух предыдущих альвеол. В парахоанальном зубном ряду сошника до шести зубов. Многочисленные шагреневые зубы на сошниках. Затылочный мыщелок парный. Ушные вырезки крупные. Название («черные ящеры») происходит от цвета породы, вмещавшей первые находки. Для подсемейства Melosaurinae (Melosaurus, Koinia) характерно ложковидное расширение переднего конца черепа, расположение заднего края хоаны впереди переднего края межптеригоидного окна; незагнутый вверх передний конец нижней челюсти с прямолинейной (в плане) симфизной частью; горизонтальная пластина на медиальной стороне зубной кости позади симфиза; массивный околосуставной блок нижней челюсти; симфизные клыки, незначительно превышающие по размерам передние зубы нижней челюсти; крупная радиально-ячеистая и радиально-гребенчатая скульптура на угловой кости. Небные клыки и краевые зубы крупные. Скелет конечностей у некоторых видов относительно массивный, у других – запястье и плюсна в значительной степени хрящевые. Типовой род – мелозавр (Melosaurus). Род описан в 1857 году фон Мейером из медистых песчаников Приуралья (Стерлитамак в Башкирии). Типовой вид рода - M. uralensis. Длина черепа достигала 20 см и более. Внешне животное напоминало небольшого относительно короткомордого крокодила. Другие виды рода могли быть крупнее – например, M. kamaensis имел череп более 40 см длиной. Этот вид отличался более низким широким черепом. Некрупные виды M. platyrhinus и M. compilatus характеризуются относительно короткой мордой и широким черепом. Род коиния (Koinia) с единственным видом K. silantjevi сходен с мелозавром. Все мелозаврины характеризуют голюшерминский субкомплекс очерского комплекса казанского века поздней («средней») перми Приуралья. Эти темноспондилы были водными или полуназемными хищниками, напоминавшими по образу жизни аллигаторов. Желобки боковой линии у этих животных не развиты.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| October 25th, 2011 | |

| 08:59 pm [industrialterro] [Link] |

Lysorophus Lysorophus is a genus of Lysorophia, extinct Permian Lepospondyl tetrapods. Most of the specimens are found from North America and attributed to the first formally described species Lysorophus tricarinatus due to the lack of diagnostic characters, but several other species have been described. Lysorophus were small salamander-like amphibians. They lived in fresh water, aestivating in burrows during dry periods. Lysorophia is an order of aquatic Carboniferous and Permian amphibians within the extinct subclass Lepospondyli. Lysorophians resembled small snakes, as their bodies are extremely elongate. There is a single family, the Lysorophidae. Currently there are around five genera included within Lysorophia. The skull is lightly built and open, with large orbits and fenestrae. The intertemporal, supratemporal, postfrontal, and jugal bones of the skull have disappeared. The mandibles are short, and the maxilla and premaxilla freely movable. The torso is very elongate, the limbs diminutive or absent, and the tail short. There are up to 99 pre-sacral (i.e. not including the hips and tail) vertebrae. Based on morphology of the cranio-vertebral articulation, Lysorophids are usually considered to be related to the Microsauria, although the pattern of bones of the skull is very different. Lysorophians are known mainly from the Late Pennsylvanian and Early Permian of North America. In North America, fossils of lysorophians have been found from places such as the Chinle Formation in San Juan County, Utah and the Mazon Creek fossil beds in Grundy County, Illinois. Carboniferous lysorophians are also known from Europe, having been found from England and Ireland. Possible remains of a lysorophian have also been found from La Machine, France, although they may belong to an aïstopod.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| 08:50 pm [industrialterro] [Link] |

Konzhukovia Konzhukovia is an extinct genus of stereospondylomorph temnospondyl amphibian in the family Archegosauridae. The type species is Konzhukovia vetusta. Мелозавры (Melosauridae) – семейство темноспондилов пермской эпохи. Относятся к надсемейству архегозавроидов, родичи архегозавров и платиопозавров. Отличаются относительно короткой широкой мордой. Череп высокий в задней части, морда относительно плоская. Глазницы направлены вверх. Ноздри крупные. Череп с хорошо выраженным скуловым изгибом и пережимом позади ноздрей. Передние небные ямы парные, с отвесными передними и боковыми стенками. Альвеола последнего зуба предчелюстной кости значительно меньше двух предыдущих альвеол. В парахоанальном зубном ряду сошника до шести зубов. Многочисленные шагреневые зубы на сошниках. Затылочный мыщелок парный. Ушные вырезки крупные. Название («черные ящеры») происходит от цвета породы, вмещавшей первые находки. Второе подсемейство – трифозухины (Tryphosuchinae). Их отличает нерасширенный передний конец черепа; расположение заднего края хоаны позади уровня переднего края межптеригоидного окна; загнутый вверх передний конец нижней челюсти с Г-образным изгибом (в плане) симфизной части; узкая зубная кость позади симфиза без горизонтальной пластины; меньшая массивность околосуставного блока нижней челюсти; очень крупные по отношению к передним зубам нижней челюсти симфизные клыки; более мелкая скульптура ячеистого и радиально-ячеистого типа на угловой кости. Наиболее известен род конжуковия (Konzhukovia). Описан Е.Д. Конжуковой как Melosaurus vetustus в 1955 году. Новое название рода введено Ю.М. Губиным в 1991 году. Череп типовой особи длиной 28 см, шириной 16 см, высотой 6 см – это старый экземпляр. Мощные небные «клыки» в передней части черепа, морда низкая, сам череп высокий. Тазовые кости сходны с тазом эриопса. Возможно, это указывает на полуназемный образ жизни.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| 08:20 pm [industrialterro] [Link] |

Gerobatrachus Gerobatrachus, also referred to as a frogamander, is an extinct genus of amphibamid temnospondyl that lived in the Permian period, approximately 290 million years ago, in the area that is now Baylor County, Texas. The animal has been interpreted as a concrete example for the hypothesis offered by many cladistic analyses that frogs and salamanders had a common ancestor, and that they are only distantly related to the third extant order of amphibians, the caecilians. Gerobatrachus has been considered to be the closest relative of Batrachia, the clade that includes modern amphibians. The discovery provides a new setpoint for readjusting the molecular clock of this amphibian lineage, since this new data revises the best estimate of the date when frogs and salamanders separated from each other sometime between 240 and 275 million years ago, much more recently than previous molecular data had suggested, according to Prof. Robert Reisz, University of Toronto at Mississauga, one of the paper's co-authors. The batrachian molecular clock, in other words, is ticking faster than had been thought. The type species, Gerobatrachus hottoni ("Hotton's ancient frog") was described for the first time on May 22, 2008 in the journal Nature. The "frogmander" fossil, as journalists swiftly dubbed it, was collected in the mid-1990s, then rediscovered in the collections of the National Museum of Natural History, Washington DC, in 2004. Comparative biologist Jason Anderson of the University of Calgary led the new analysis of the fossil, claiming he recognized the "froggy salamander-y sort of look" of the fossil. Anderson judges that the animal would have looked like a stubby-tailed salamander with froglike ears and that it "pretty convincingly settles the question [that the] frog and salamander shared origins from the same fossil group." The analysis is not yet complete, though. National Geographic News reported that the Field Museum’s John Bolt, a curator for fossil amphibians and reptiles, cautioned that it is difficult to say for sure whether this creature was itself a common ancestor of the two modern groups, given that there is only one known specimen of Gerobatrachus, and an incomplete one at that. "At this point I would say it is by no means certain that this is representative of a common ancestor to frogs and salamanders, although it might be," Bolt said. Bolt also says, "The most astonishing thing to me about this study is that this animal is far more froglike than I would ever have expected from its age. Nothing this nonprimitive has ever been described from this age. It's just amazing." Gerobatrachus combines features found later in frogs, such as a large space for a tympanic ear— an "ear drum"— and two ankle bones that are fused together, a typical salamander trait. Its backbone and teeth show features common to both frogs and salamanders, with a wide, lightly built skull similar to that of a frog. Канадские учёные объявили о находке древней амфибии, которая миллионы лет назад обитала в тихих водоёмах и ловила мух на территории современного Техаса. По мнению исследователей, новый вид является общим предком двух основных отрядов земноводных – саламандр (хвостатых) и лягушек (бесхвостых). Считается, что проблема «недостающего звена» и отсутствия останков, которые можно было бы отнести к «прародителю» наземных позвоночных, – одна из самых больших загадок эволюции. «Споры о происхождении амфибий возникали ввиду отсутствия переходных форм. Найденные окаменелости закрывают эту брешь», — говорит один из авторов работы Джейсон Андерсон (Jason Anderson) из университета Калгари (University of Calgary). Результаты детального молекулярного изучения и морфологического описания окаменелости Gerobatrachus hottoni опубликованы в журнале Nature. Полученные данные позволяют утверждать, что современные лягушки и саламандры произошли от одного древнейшего класса амфибий – темноспондильных (Temnospondyli). Останки Gerobatrachus помогли, как считают канадские учёные, окончательно разобраться, кто был предком современных амфибий. У ископаемого скелета специфическое строение лодыжки и массивная барабанная перепонка, что характерно для саламандр, а строение черепа – как у лягушек. При этом развитие позвоночника и челюсти занимает в точности промежуточное положение между этими двумя отрядами и даже более примитивными амфибиями. Молекулярный анализ окаменелости, в свою очередь, позволил оценить время, понадобившееся древнему «праземноводному» для разделения на два независимых отряда – это произошло около 240-275 миллионов лет назад. «Это намного позже, чем считалось ранее», — говорит профессор Роберт Рейш (Robert Reisz) из университета Торонто (University of Toronto Mississauga), соавтор работы. На самом деле Gerobatrachus был первоначально обнаружен в Техасе ещё в 1995 году, но по каким-то причинам детального исследования останков не проводилось, и они были заново «открыты» Андерсоном и его группой. Несмотря на неизбежный ажиотаж, который обычно сопровождает находки кандидатов на «недостающее звено», многие биологи-эволюционисты говорят, что не стоит рассматривать такие останки как прямые свидетельства «выхода из моря на сушу». Ведь эволюционные изменения во многих случаях были постепенны, и кто-то из «прародителей» может оказаться не прямым предком, а «дядюшкой» или «племянником». В любом случае, заявляют канадцы, полученные результаты помогут восстановить цепочку эволюции позвоночных.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:11 pm [industrialterro] [Link] |

Dvinosaurus Двинозавры (Dvinosaurus) — род пермских темноспондилов. Принадлежат к группе лимнархий, отряду Dvinosauria, подотряду Trimerorhachoidea. Согласно некоторым классификациям, промежуточны между настоящими тримерорахидами и более поздними брахиопоидами (в настоящее время это положение оспаривается). Впервые открыт В.П.Амалицким в 1898 в верхнепермских отложениях, у деревни Новинки, на берегах реки Северная Двина, в честь которой и дано название. Череп короткий, полукруглый, уплощенный, длиной до 20 см. Ноздри широко расставлены, хорошо развиты желобки боковой линии. Сохраняются окостеневшие жаберные дуги (по мнению А. П. Быстрова в отличие от современных земноводных, вероятно, имели 4 пары наружных жабр). В последнее время предполагается, что жабры были внутренними. Скелет слабый, плохо окостеневший. Водные животные, вероятно, неотенические (подобно аксолотлям). Питались, вероятно, мелкой рыбой и беспозвоночными. 4 вида, типовой вид — D. primus, описанный В. П. Амалицким и позднее подробно изучавшийся А. П. Быстровым и П. П. Сушкиным. Руководящие ископаемые поздней перми (татарский ярус) Восточной Европы. Входят в состав северодвинской фауны.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 07:51 pm [industrialterro] [Link] |

Diploceraspis Diploceraspis was a lepospondyl amphibian. It lived in Ohio during the Permian period. It closely resembles Diplocaulus, and is a relative. It generally sports the same features as Diplocaulus.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |

| October 24th, 2011 | |

| 10:03 pm [industrialterro] [Link] |

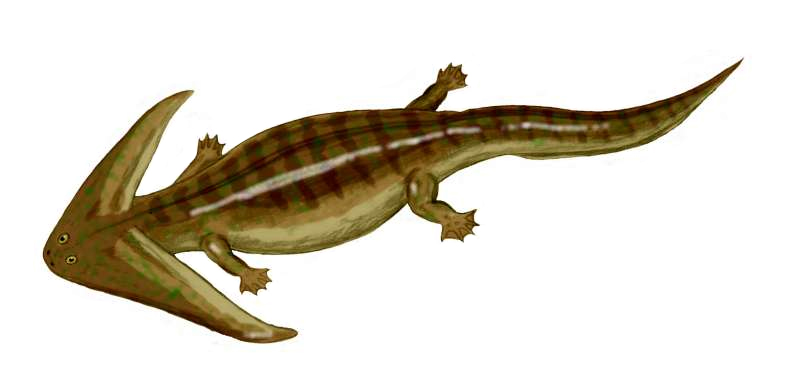

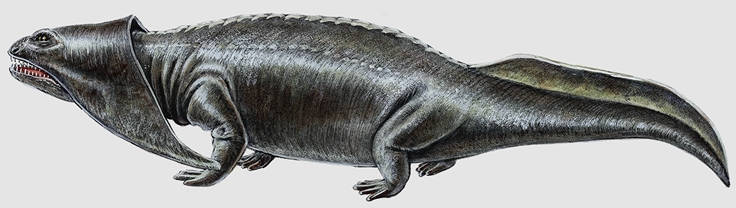

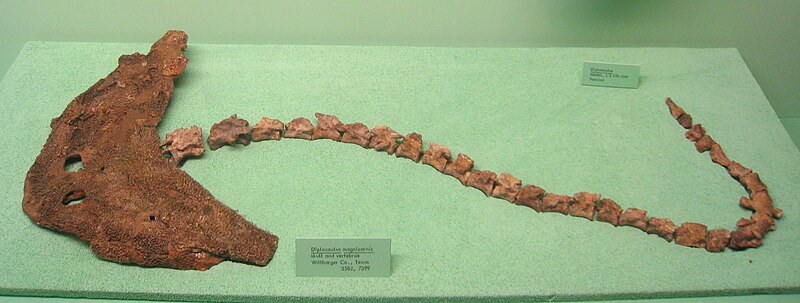

Diplocaulus Диплокаулус (Diplocaulus) — вымершее примитивное четвероногое («земноводное») из группы лепоспондилов. Принадлежит к отряду нектридий (Nectridea). Входит в семейство Diplocaulidae (Keraterpetontidae). Наиболее заметный признак — расширенная в виде бумеранга голова. Выросты образованы таблитчатыми и чешуйчатыми костями. Череп очень плоский. Рот маленький, нижняя челюсть не связана с боковыми выростами. Кости неба прирастают к мозговой коробке, развиты ямы между крыловидными костями. Тело плоское, расширенное (почти листовидной формы). Конечности короткие. Хвост описывают как короткий, но на изображениях полного скелета изображают длинным, почти бичевидным. У близкого рода кератерпетон (Keraterpeton) хвост длинный. Назначение выростов черепа остается неясным. По одной из гипотез, это защита от проглатывания более крупными хищниками. Другая теория предполагает использование «бумеранга» как своеобразного крыла для плавания. Плавание, вероятно, осуществлялось с помощью хвоста, хотя иногда высказывается предположение, что диплокаулус и близкие к нему животные плавали, изгибая плоское тело вверх-вниз. Следует отметить, что общая форма тела этих животных скорее всего, соответствует малоподвижному придонному образу жизни. Не исключено, что диплокаулус мог маскироваться под опавшие листья папоротников и птеридоспермов, при условии наличия соответствующей окраски. Род Diplocaulus описан Э. Д. Коупом в 1877 году из ранней перми Техаса. Типовой вид — D. salamandroides, наиболее известен вид D. magnicornis. Размах крыльев черепа последнего вида достигал 34 см, что соответствует общей длине до 1 метра. Примерно 9 видов диплокаулусов известны из позднего карбона — средней перми Северной Америки (Иллинойс, Техас, Оклахома) и Северной Африки. Близкий род Diploceraspis с единственным видом D. burkei описан А. Ромером из ранней перми Огайо.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Лепоспондилы, Пермь |