[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 20 entries, after skipping 40 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:[<< Previous 20 entries -- Next 20 entries >>]

| October 29th, 2011 | |

|---|---|

| 12:41 pm [industrialterro] [Link] |

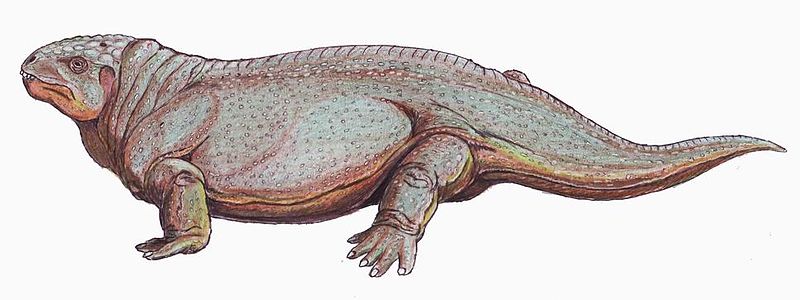

Lanthanosuchus Лантанозух (Lanthanosuchus watsoni) — вымершее животное пермского периода. Относится либо к «парарептилиям» — анапсидам, близким к парейазаврам, либо к «амфибиям»-рептилиеморфам (название отражает неясное систематическое положение — «Lanthanosuchus» означает «загадочный крокодил»). Описан И. А. Ефремовым в 1946 году из «средней» перми Татарии. Входит в состав ишеевской дейноцефаловой фауны. Длина черепа около 14 см, череп крайне скульптирован, чрезвычайно уплощен. Имеются височные окна и расширение глазницы вниз. Задняя поверхность черепа несет многочисленные выросты. Зубы мелкие, однорядные, без лабиринтовой складчатости, присутствуют мелкие радиально расположенные бугорки на небе. В черепе сочетаются признаки примитивных тетрапод («амфибий») и пресмыкающихся. Полости среднего уха нет. Внешне, вероятно, напоминал саламандру с уплощенным телом, шкура голая, как у настоящих амфибий. Образ жизни неизвестен. Существует предположение, что лантанозух жил в мелких, возможно, соленых озёрах и прудах. В таком случае, основу его питания могли составлять раковинные рачки и другие беспозвоночные. В расширении глазницы могла находиться солевая железа. Альтернативная гипотеза предполагает, что лантанозухи обитали на суше в подлеске и питались наземными членистоногими. Родственные лантанозуху Chalcosaurus и Lanthaniscus также обнаружены в Приуралье в отложениях середины пермского периода, соответствующих по возрасту очерскому и ишеевскому комплексу. Длина черепа халкозавра достигала 25 см, что предполагает общую длину до 1,5 м. На основании изучения лантанозуха Ефремов предложил выделить особый отряд «батрахозавров», промежуточный между амфибиями и рептилиями. Это противоречило линневской номенклатуре, но было верно логически. В современных классификациях батрахозаврам Ефремова примерно соответствуют рептилиоморфы или «парарептилии».

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 12:37 pm [industrialterro] [Link] |

Bystrowiana Bystrowiana Vjuschkov, 1957 — род вымерших позвоночных животных из класса амфибий. Название дано в честь выдающегося русского палеонтолога А. П. Быстрова (1899—1959). Представители Bystrowiana впервые описаны в 1957 г. на примере вида Bystrowiana permira по туловищному позвонку с приросшим щитком из раскопок верхнепермского периода во Владимирской области. В 1979 г. был описан второй вид этого рода — Bystrowiana sinica — из верхнепермских отложений в Китае. Быстровианы — довольно крупные животные, длина черепа могла достигать 40 см. Наземные хищники. Характерны для наиболее поздних пермских отложений — вязниковского комплекса. Дожили до середины триаса (находки из Западной Европы). По современной классификации быстровианы относятся к подотряду Chroniosuchi(d)a Tatarinov, 1971 отряда Anthracosauromorpha. В пределах этого подотряда выделяют два семейства: хрониозухи — Chroniosuchidae, Vjuschkov, 1957 и Bystrowianidae Vjuschkov, 1957. Семейство Bystrowianidae объединяет пять родов: Bystrowiana Vjuschkov, 1957, Axitectum Shishkin et Novikov, 1992, Dromotectum Novikov et Shishkin, 2000, Synesuchus Novikov et Shishkin, 2000 и Bystrowiella Witzmann, Schoch, et Maisch, 2007. Подотряд Chroniosuchida иногда относят к отряду Seymouriamorpha Watson, 1917.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 12:25 pm [industrialterro] [Link] |

Karpinskiosaurus Карпинскиозавр (Karpinskiosaurus) — парарептилия (сеймуриаморф)позднепермской эпохи, родственная сеймурии. Характерен преимущественно для верхнетатарского подъяруса поздней перми Восточной Европы. Описан В. П. Амалицким как вид рода котлассия, род выделен П. П. Сушкиным в 1925 году. Назван в честь известного русского геолога профессора А. П. Карпинского. Типовой вид — K. secundus. Относительно крупное животное, длина черепа около 10 см. Череп полукруглый, довольно высокий. Личинки имели наружные жабры, по облику очень близки к дискозаврискам. У взрослых особей желобки «боковой линии» и жабры утрачены, сохранялся чешуйчатый покров. Судя по строению ушной области, имели настоящую барабанную перепонку. По общему облику напоминали саламандр, хвост длинный, уплощенный. Челюстные зубы простые, конические. Охотились в воде, в том числе и в соленых водоемах; могли отдыхать на суше. Питались беспозвоночными. Остатки часто встречаются вместе с остатками хрониозухов. 2 вида. Неописанные виды карпинскиозавров указываются и для более низких горизонтов поздней перми (мезенский и ильинский комплексы). Карпинскиозавры - одна из наиболее распространенных групп сеймуриаморфных амфибий поздней перми Восточной Европы. Размеры взрослых экземпляров превышают 1м. Голова короткая, высокая; затылочный край черепа вогнут и образует направленные назад и в стороны "рога". Для карпинскиозавров характерна короткая личиночная стадия, после которой животные переходили к жизни на суше, что отражено в морфологии взрослых особей, у которых отсутствуют следы сейсмосенсорной системы, прогрессивно развит слуховой аппарат, усилены пояса конечностей и др. Одной из ярких особенностей скелета карпинскиозавров являются удлиненные, расширенные на концах остистые отростки позвонков. Зубы крючковидно загнуты внутрь ротовой полости. Обитали в прибрежной зоне водоемов, проводя при этом значительное время в воде. Основной объект питания - беспозвоночные, и, возможно, рыба.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| October 28th, 2011 | |

| 08:19 pm [industrialterro] [Link] |

Leptoropha Лепторофа (Leptoropha) — парарептилия (сеймуриаморф) среднепермской эпохи, родич котлассии. Описана П. К. Чудиновым в 1955 году. Крупное животное, длина черепа до 12 см. Череп коротко-параболический. Есть отпечатки каналов сейсмосенсорной системы. Зубы многочисленные, с листовидными зазубренными коронками, небные зубы расположены широкими полосами. Водные животные, населяли как соленые, так и пресные водоемы. Питались водорослями. Единственный вид — L. talonophora из местонахождения Шихово-Чирки в Кировской области (верхнеказанский ярус). Близкий род биармика (Biarmica tchudinovi) описан М. Ф. Ивахненко в 1988 году из отложений более древнего уфимского яруса в Пермской области.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 08:03 pm [industrialterro] [Link] |

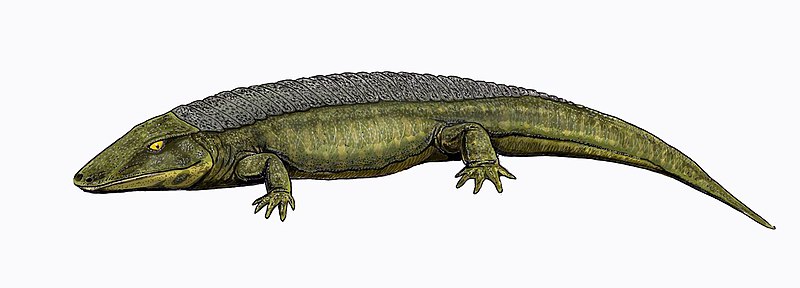

Kotlassia Котлассия (Kotlassia prima) — позднепермский представитель батрахозавров (сеймуриаморф). Впервые открыта В.П. Амалицким в 1898 году в костеносных линзах песков «Соколки» верхнепермских отложений на берегах реки Северная Двина, у деревни Новинки, рядом с городом Котлас, в честь которого и дано название. Родственник сеймурии из ранней перми Северной Америки. Череп полукруглый, низкий. Тело длинное, конечности короткие. Длина до 120 см. Питалась рыбой, по образу жизни могла напоминать современных гигантских саламандр. При дополнительном описании котлассии в 1935 году А. Гартман-Вейнберг и, затем, в 1944 году А.П. Быстров предположили наличие у неё спинного панциря из множества прямоугольных скульптированных пластинок. Сейчас выяснилось, что пластинки принадлежали хрониозухам. К семейству котлассиид (Kotlassiidae) относятся также более древние формы — биармика (Biarmica) и лепторофа (лат. Leptoropha) из Очерского комплекса (Голюшерминская фауна) и некоторые другие, иногда выделяемые в особые семейства (например, микрофон (Microphon) — из Ильинского комплекса). Биармика и лепторофа могли питаться водорослями.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 07:52 pm [industrialterro] [Link] |

Enosuchus Энозух (Enosuchus breviceps) — антракозавр (рептилиоморф) среднепермской эпохи. Единственный вид описан Е. Д. Конжуковой в 1955 году из «среднепермских» (нижнетатарский ярус) отложений Ишеево. Первоначально считался темноспондилом-брахиопоидом. Длина черепа 10 см, череп параболической формы. Скульптура черепа в виде анастомозирующих червеобразных гребней и бугров. Покровные кости очень толстые (до 0,8 см). Между глазами есть два отрезка глубоких каналов сейсмосенсорной системы («боковой линии»), на других участках черепа они утрачены. Посткраниальный скелет неизвестен. По мнению М. Ф. Ивахненко, энозух был полуводным хищником, проводившим много времени на суше на берегах пресных водоемов. Животное обладало мягкой и влажной кожей, во время пребывания на суше каналы боковой линии на голове могли уходить в толщу кожи. Род Никтибоетус (Nyctiboetus kassini) из более ранних отложений Шихово-Чирки может быть родственником энозуха. Ивахненко связывает происхождение этих животных с позднекарбоновыми гефиростегами.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 07:44 pm [industrialterro] [Link] |

Acheloma Acheloma (also known as Trematops milleri) is an extinct genus of temnospondyl that lived during the Early Permian. The type species is A. cumminsi. Trematops milleri has been synonymized with Acheloma. Like other trematopids, Acheloma was a large terrestrial carnivore. One species, A. dunni, may have been the top predator of the diverse Richards Spur assemblage in Oklahoma. Трематопиды (Trematopidae) – семейство раннепермских темноспондилов. Входят в состав надсемейства Dissorophoidea, куда относятся самые наземные из темноспондилов. Трематопиды обладают довольно высоким черепом с удлиненной мордой. Отличия этой группы – наличие крайне удлиненных наружных ноздрей (возможно, это связано с острым обонянием и сохранением воды), наличие удлиненных клыковидных зубов верхней челюсти, присутствие срединной перегородки на сошниках, очень глубокие «ушные» вырезки и ряд других признаков. В отличие от диссорофид, трематопиды лишены мощных кожных окостенений. Тело длиннее, чем у диссорофид, ноги мощные, хвост средней длины. Кисть, вероятно четырехпалая (хотя для рода Acheloma изображали 5 пальцев на кисти). Длина до 60 см. Это относительно малоподвижные наземные хищники. Земноводные Trematopidae появились на земле около 300 млн лнт назад. Они стали одними из первых позвоночных Северной Америки, приспособившихся к жизни на земле. Ахелома (Acheloma) или трематопс (Trematops). Род описан Э.Д. Коупом в 1882 году, затем, на основании другого материала – С. У. Уиллистоном в 1909 г. Позднее была установлена идентичность обоих родов и трематопса стали называть ахеломой. Тем не менее, название семейства – трематопиды - сохранилось. Это самый крупный из трематопид с длиной черепа до 15 см, род известен из ранней перми (ассельская – сакмарская эпохи) Техаса, Огайо, Оклахомы. 3-4 вида, типовой вид - Acheloma cumminsi (синоним - Trematops milleri).

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 07:22 pm [industrialterro] [Link] |

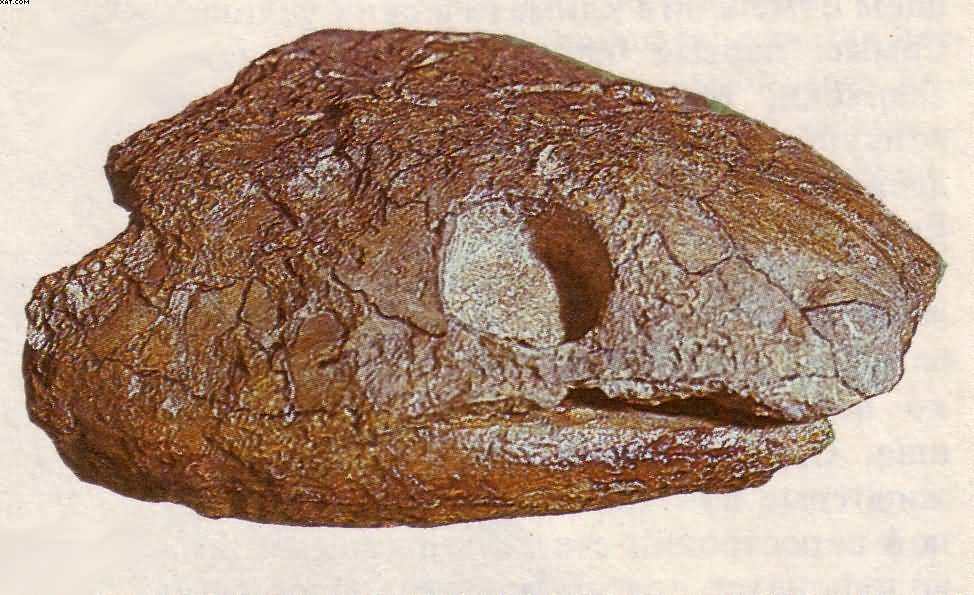

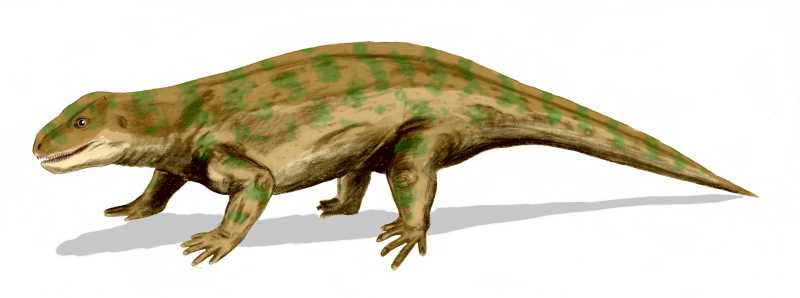

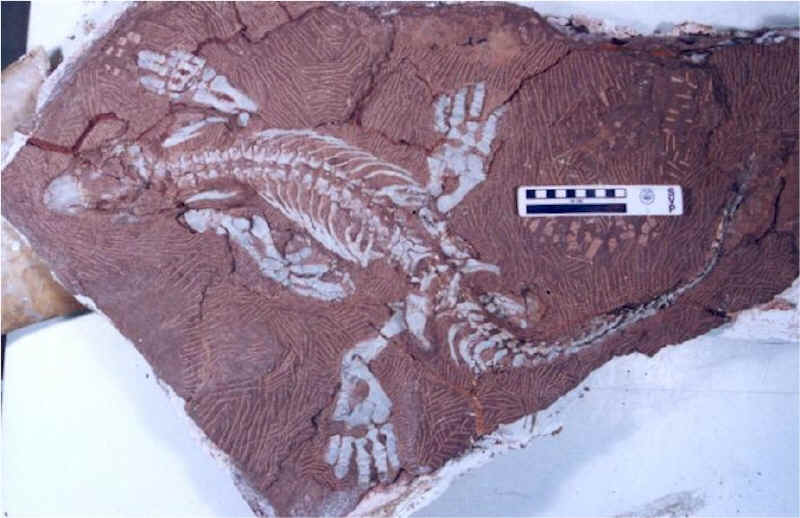

Seymouria Сеймурия (Seymouria) — род раннепермских тетрапод, сочетавших в себе черты как земноводных, так и рептилий. Существовал около 280 млн. лет назад. Размер сеймурий составлял около 60 см в длину. Для адаптации к сухому климату пермского периода и для обеспечения возможности долгое время проводить в поисках пищи вдали от воды, сеймурии выработали ряд признаков, сближающих их с рептилиями. Они имели короткие сильные ноги, строение поясов конечностей и позвоночника сеймурий близко к котилозаврам. В то же время строение их черепа и зубного аппарата достаточно типично для первых земноводных, хотя некоторые черты роднят сеймурий с ранними амниотами. Судя по строению конечностей, сеймурии не были способны к быстрому движению. Возможно у них была сухая кожа и существовали механизмы сохранения воды. Свидетельств существования у сеймурий чешуи не найдено. Сеймурии были плотоядны, питались насекомыми, мелкими позвоночными, яйцами рептилий и т. д. Кости черепа самцов сеймурий были относительно толстыми и массивными, возможно это имело значение при борьбе за самку. После спаривания самкам приходилось возвращаться к воде чтобы отложить икру. В воде также жили личинки сеймурий. К настоящему времени они не были обнаружены и идентифицированы, однако известны личинки других сеймуриаморф; для них характерны внешние жабры. Ископаемые остатки сеймурии были впервые найдены вблизи городка Сеймур (округ Бэйлор, Техас, США), что отражено в названии типового вида данного рода Seymouria baylorensis. Впоследствии в Северной Америке и Германии было найдено большое количество хорошо сохранившихся остатков сеймурий. В Тамбах-Дитарце обнаружена пара лежащих друг на друге скелетов. Точно определить представляют ли они собой двух погибших при спаривании особей не представляется возможным. Seymouria baylorensis — представлен наибольшим числом находок, все из которых сделаны в Техасе. Seymouria sanjuanensis — широко распространённый вид, найденный как в штате Юта, так и в Германии. Seymouria grandis — представлен фрагментами скелета, найденными в Техасе и Оклахоме. Seymouria agilis — описан Э. Олсоном в 1980 году, в 2001 году Р. Рейс и М. Лаурин установили, что это макролетер (Macroleter agilis).

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 07:05 pm [industrialterro] [Link] |

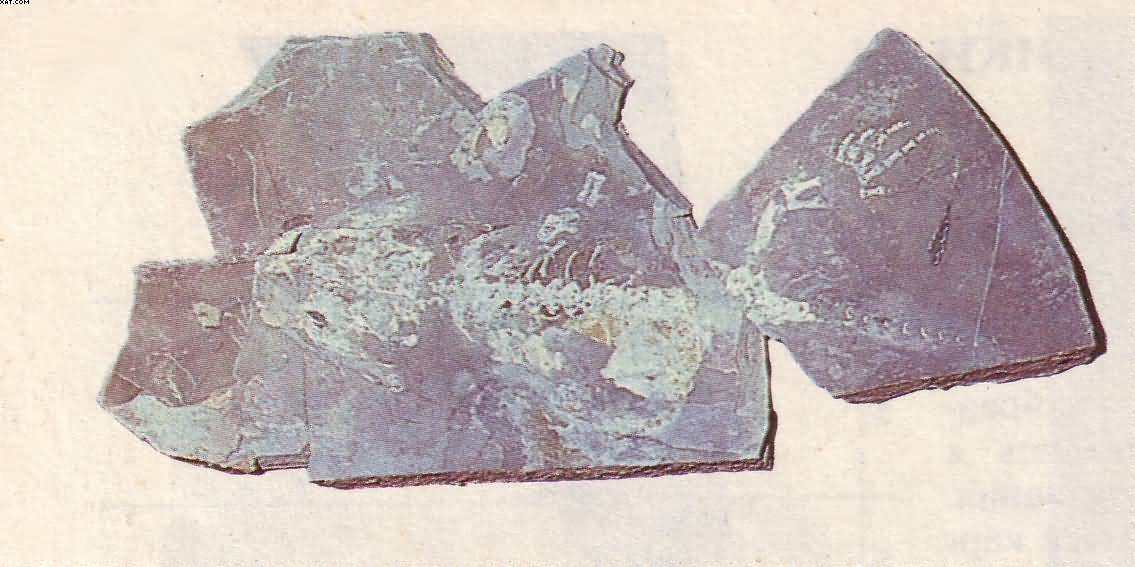

Discosauriscus Discosauriscus was a small reptiliomorph that lived in Central and Western Europe in the Lower Permian Period. Its best fossils have been found in Boskovice Furrow, in the Czech Republic. Discosauriscus belongs in alternative classifications to the order Anthracosauria or Seymouriamorpha, and is the type genus of the family Discosauriscidae. Currently recognised are two valid species - Discosauriscus austriacus and Discosauriscus pulcherrimus. Letoverpeton is a junior synonym of Discosauriscus. Discosauriscids are only known from larval or neotenic forms, and three ontogenetic stages can be distinguished. Discosauriscus had wide jaws with sharp teeth, short limbs and relatively long tail. The phalangeal formula was 2-3-4-5-3 for both hind- and forelimbs. The body was covered with rounded scales with concentric rings, and a well preserved lateral-line system has been described. Discosauriscus may have had electroreceptive organs.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 06:58 pm [industrialterro] [Link] |

Ariekanerpeton Ariekanerpeton is an extinct genus of Seymouriamorpha from the lower Permian. Fossils have been found from Tadzhikistan representing over 900 individuals of various stages of ontogenic development. However, it is thought that none of these specimens are of fully mature animals as poor bone ossification is present and the neural arches are paired and disarticulated from the pleurocentra. Ariekanerpeton is thought to have been more closely related to Discosauriscus and Seymouria than to Utegenia due to the absence of gastralia or a postorbital-supratemporal contact. However, it is not a member of the family Discosauriscidae or the family Seymouriidae. There are no dermal scales present on post-metamorphic specimens as there are on Discosauriscus. Lateral lines are present in the skulls of larval individuals but are lost soon after metamorphosis. Unlike Utegenia and Discosauriscus, Ariekanerpeton is thought to have inhabited relatively arid environments. Раннепермская сеймуриаморфная амфибия, большое количество полных скелетов которой найдено в местонахождении Сарытайпан в Таджикистане. Не крупные животные (длина тела не превышает 0,5 м), близкие родственники центрально-европейских дискозаврисков (Discosauriscus) и сеймурий (Seymouria). Голова небольшая, тело с брюшной стороны покрыто костными округлыми чешуями с концентрическими ростовыми зонами. Для личинок известны отпечатки жаберного аппарата и наличие высокой кожной хвостовой складки; фаланги конечностей также объединены кожными перепонками. Постоянно-водные животные, питавшиеся водными беспозвоночными.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 06:47 pm [industrialterro] [Link] |

Archeria Архерия (Archeria) — род антракозавров раннепермской эпохи. Выделяется в особое семейство Archeriidae. Разрозненные позвонки антракозавров из позднего карбона — ранней перми Северной Америки описывались под названием Cricotus (род выделен Э. Д. Копом в 1884 году). Позднее эти остатки признали недиагностичными, для наиболее полных находок (включая полные скелеты) Э. Кейз предложил в 1915 году название Archeria. По своему строению архерия — типичный антракозавр-эмболомер, с длинным телом, короткими конечностями и очень длинным хвостом. Остистые отростки хвостовых позвонков высокие, супраневральные радиалии образуют «хвостовой плавник». Передние и задние конечности пятипалые, передние лапы существенно меньше задних. Таз массивный. Череп низкий, с длинной мордой, нижняя челюсть высокая. Зубы очень мелкие. Хорошо развиты желобки «боковой линии». Архерия — пожалуй, самый изученный антракозавр и ее скелет используют для реконструкции других антракозавров. Типовой вид — Archeria crassidiscus, не исключается существование еще 2—3 видов (Archeria robinsoni, Archeria victori). Длина черепа от 20 до 35 см, что предполагает общую длину животного до 2 метров. Судя по мелким зубам и длинной морде, животное питалось мелкой добычей (личинки амфибий, мелкая рыба). Род известен с самого начала перми до верхних горизонтов ранней перми в Техасе и Нью-Мексико (формация Уичита). Архерии — одни из последних антракозавров.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 06:33 pm [industrialterro] [Link] |

Uralerpeton Uralerpeton is an extinct genus of chroniosuchid reptiliomorph from upper Permian (upper Tatarian age) deposits of Vladimir Region, European Russia. It was first named by V. K. Golubev in 1998, from skull fragments and trunk scutes. The type species is Uralerpeton tverdokhlebovae.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 06:20 pm [industrialterro] [Link] |

Chroniosuchus Chroniosuchus is an extinct genus of chroniosuchid reptiliomorph from upper Permian (upper Tatarian age) deposits of Arkhangelsk, Orenburg and Vologda Regions, Russia. It was first named by Vjuschkov in 1957 and the type species is Chroniosuchus paradoxus. Хрониозухи (Chroniosuchidae) — семейство примитивных рептилиоморфов, близких к антракозаврам-эмболомерам. Населяли водоемы Восточной Европы в конце пермского периода (позднетатарская эпоха). Внешне напоминали небольших крокодилов. Череп довольно низкий, с фонтанелями (ниже и впереди глазниц и между ноздрями), иногда с невысокими гребнями на крыше черепа. Вдоль спины — ряд костных щитков, соответственно каждому позвонку. Число щитков достигало 30 (от затылка до передней трети хвоста). Череп и щитки покрыты разнообразной сложной скульптурой, имеющей важное диагностическое значение. У некоторых видов щитки широкие (покрывают всю спину), у некоторых — узкие. Семейство Chroniosuchidae содержит четыре рода и шесть видов:

Длина черепа хрониозухий от 20 до 55 см, самый крупный вид — Uralerpeton tverdochlebovae, мог достигать 2,5 метров в длину. Рыбоядные, преимущественно водные хищники. Возможно, населяли соленые озера — в фонтанели черепа могла быть солевая железа. Хрониозухи имеют важное стратиграфическое значение (руководящие ископаемые позднетатарского яруса). К семейству Chroniosuchidae близко семейство Bystrowianidae (см Bystrowiana) — полуназемные панцирные рептилиоморфы начала триаса. Оба семейства объединяют в группу Chroniosuchia. Это последние из примитивных рептилиоморфов.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 06:03 pm [industrialterro] [Link] |

Tseajaia Tseajaia is an extinct genus of tetrapod. It was an anthracosaurian that lived in the Permian of North America. The skeleton is that of a medium sized, rather advanced reptile-like amphibian. In life it was about a meter (3 ft.) long and may have looked vaguely like an iguana, though slower and and with a more amphibian foot without claws. The dentition was somewhat blunt, indicating herbivory or possibly omnivory. Tseajaia was described from a single, fairly complete specimen and was given its own family by Robert L. Carroll. It was originally thought to be an seymouriamaorph. Additional finds allowing for a better taxonomic analysis indicate they belong in the Diadectomorpha, as the sister group to the large and more derived Diadectidae. Tseajaia itself being a fairly generalized form, gives a reasonable indication of the build and looks of the closest relatives of the amniotes.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| October 27th, 2011 | |

| 09:51 pm [industrialterro] [Link] |

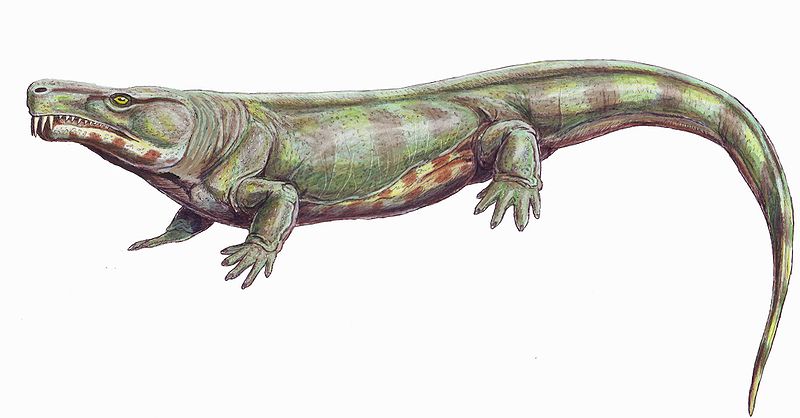

Limnoscelis Лимносцелис (Limnoscelis) — примитивное четвероногое позднекаменноугольной — раннепермской эпохи. Считается либо «парарептилией», близкой к диадектам и парейазаврам, то есть амниотой, либо антракозавром, то есть «амфибией»-рептилиоморфом. Крупное животное, с черепом длиной до 27 см, общая длина до 2 метров. Череп анапсидный, треугольный, с узкой мордой и очень широким затылком. Ушная вырезка не развита. Кончик морды высокий. Зубы простые, конические, острые. Обращают на себя внимание чрезвычайно развитые «резцы» верхней челюсти. Тело длинное, ноги короткие, мощные, элементы кисти и стопы слабо окостеневшие. Хвост длинный, у основания сжатый с боков. Шея, как и у большинства примитивных тетрапод, очень короткая. Вероятно, полуводный хищник. Тем не менее, следует отметить, что «конструкция» черепа сильно отличается от таковой крокодилов, что предполагает совершенно другой способ охоты. Возможно, охотился на мелких тетрапод на мелководье. Описан С. В. Виллистоном в 1911 году, типовой вид — L. paludis. Описание сделано на основании скелетов двух особей из переходных пермокарбоновых отложений Нью–Мексико (Рио-Арриба). По возрасту отложения соответствовали формации Або/Катлер. Позднее остатки лимносцелисов обнаружили в позднекарбоновых — раннепермских отложениях всего Юго-Запада. Типовой экземпляр, замечательно сохранившийся, видимо «тихо умер в мелком пруду», как писал С. Виллистон. Близкие роды Limnosceloides и Limnoscelops известны также из ранней перми США.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 09:33 pm [industrialterro] [Link] |

Orobates Orobates is an extinct genus of diadectid. It lived in the middle Permian, about 260 million years ago. Its remains were found in Germany. A combination of primitive and derived traits makes Orobates the sister group of all Diadectidae, the most primitive known member of the family of generally large bodies herbovorious reptil like amphibians. It appears to have been part of an uppland fauna, browsing on high fibre plants. The trace fossil species Ichniotherium sphaerodactylum, from Bromacker in Germany has been attributed to Orobates, showing dragmarks from the tail. The genus was characterized by a long body and tail, with fairly short legs and a short skull compared to the more derived Diadectes. This indicate Oreobates was less specialised for long treks compared to Diadectes.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 09:26 pm [industrialterro] [Link] |

Diasparactus Diasparactus is an extinct genus of diadectid. In Diasparactus, the spines of the dorsal vertebrae are higher than in other genera in the family. In 1910, E. C. Case described Diasparactus zenos from a few vertebrae found in New Mexico. In 1911, a largely intact skeleton was found in the same area. The vertebrae agreed with the described type species and the new find was considered likely to be the same species. The total length of the animal when restored was 1.35 metres. The skull measured 16.7 centimetres. It was in poor condition but was similar to that of Diadectes lenius and Animasatirus carinatus. The nares and orbits were in similar positions and there were fourteen teeth with possibly a rudimentary fifteenth, a dentition typical of the family. The vertebrae, ribs and limbs were described in detail. The carpals were mostly present and still in position, - the best preserved examples for a diadectid then found. The foot was broad and strong with short phalanges. The feet and limbs supported the view that this animal was a marsh-dweller and probably a slow-moving herbivore.

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 09:01 pm [industrialterro] [Link] |

Diadectes Diadectes (meaning biter-through or penetrating bite) was a genus of large, very reptile-like amphibians that lived during the early Permian period (Cisuralian - Guadalupian epochs, between 299 and 271 million years ago). It is one of the very first herbivorous tetrapods, and also one of the first fully terrestrial animals to attain large size. Diadectes was a heavily built animal, 1.5 to 3 meters long, with a thick-boned skull, heavy vertebrae and ribs, massive limb girdles and short, robust limbs. The nature of the limbs and vertebrae clearly indicate a terrestrial animal. It possesses some characteristics of reptilians and amphibians, combining a reptile-like skeleton with a more primitive, seymouriamorph-like skull. Diadectes has been classified as belonging to the sister group of the amniotes. Among its primitive features, Diadectes has a large otic notch (a feature found in all labyrinthodonts, but not in reptiles) with an ossified tympanum. At the same time its teeth show advanced specialisations for a herbivorous diet that are not found in any other type of early Permian animal. The eight front teeth are spatulate and peg-like, and served as incisors that were used to nip off mouthfuls of vegetation. The broad blunt cheek teeth show extensive wear associated with occlusion, and would have functioned as molars, grinding up the food. It also had a partial secondary palate, which meant it could chew its food and breath at the same time, something many even more advanced reptiles were unable to do. These traits are likely adaptations related to the animals high fiber herbivorous diet, and evolved independently of similar traits seen in some reptilian groups. Many of the reptile-like details of the post-cranial skeleton are possibly related to carrying the substantial trunk, these may be independetly derived traits on Diadectes and their relatives. Though very similar, they would be anaologous rather than homologous to those of early amniotes like pelycosaurs and pareiasaurs, as the first reptiles evolved from small, swamp dwelling animals like Casineria and Westlothiana. Диадекты (Diadectes) — род примитивных четвероногих позднего карбона — ранней перми. Считаются примитивными амниотами (парарептилиями) либо рептилиоморфами — антракозаврами. В инфраклассе завропсид входят в отряд котилозавров, либо выделяется в отряд диадектоморфов, более примитивных, чем прочие амниоты. Описаны Э. Д. Коупом в 1878 году. В большинстве своём крупные животные — длина самых крупных видов превышала 3 метра, а длина черепа — до 50 см. Череп очень массивный, анапсидный, крыша черепа толстая, губчатая. Глубокие «ушные» вырезки, образованные квадратной костью, как у амниот. Очень крупное отверстие теменного глаза. Щёчные зубы поперечно расширены, передние зубы долотовидные, наподобие резцов млекопитающих. Есть примитивное вторичное нёбо. Скелет у крупных видов массивный, хвост короткий, конечности относительно короткие, толстые. Ногтеобразные когти, возможно, отражают приспособление к полуроющему образу жизни. Диадекты — самые первые из настоящих растительноядных тетрапод. Тем не менее, истинный характер их питания остаётся неизвестным — высказывались предположения об их питании моллюсками. Не исключено, что диадекты поедали какую-то растительную пищу, заключённую в твёрдую оболочку (плоды? ткани ствола саговников?). Крупные диадектиды могли быть относительно привязаны к влажным биотопам, но мелкие виды (типа D. absitus из Бромакера) были вполне сухопутными. Остатки диадектид относительно редки в захоронениях. Примерно 14 видов из позднего карбона — ранней перми Юга США (Техас, Нью-Мексико, Оклахома) и Германии (Бромакер). Самые крупные виды (D. phaseolinus, D. tenuitectus, D. maximus) — североамериканские из формации Уичита. Близкие к диадекту Orobates (ранняя пермь Бромакера), Phanerosaurus (ранняя пермь Сахена в Германии), Diasparactus, Desmatodon (ранняя пермь США, Нью-Мексико) — относительно мелкие животные, до 1,5 метров длиной. Диадектиды вымерли в конце ранней перми, возможно, вытесненные казеидами.

Размеры тела в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Антракозавры, Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь |

| 08:55 pm [industrialterro] [Link] |

Zygosaurus Zygosaurus is an extinct genus of dissorophoid temnospondyl from the Middle Permian of Russia. Большой исторический интерес представляет крупный диссорофид зигозавр (Zygosaurus lucius). Его череп был обнаружен майором фон Кваленом в 1847 году в Ключевском руднике в Оренбургской области. Род описан Эйхвальдом в 1848 году. Это одна из первых находок позвоночных в медистых песчаниках Приуралья. Череп зигозавра высокий, удлиненно-овальный, сильно скульптированный, длина черепа до 17 см (по Эйхвальду — «длина 4 вершка, ширина 3 вершка»). Череп резко сужается впереди глазниц, расширяется в височной области и вновь сужается к затылку. Огромное теменное отверстие. Крупные конические зубы. По возрасту он принадлежит к ишеевскому комплексу — это последний из известных диссорофид. К сожалению, кроме черепа, других костей этого темноспондила не известно.

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |

| 08:37 pm [industrialterro] [Link] |

Trimerorhachis Trimerorhachis is an extinct genus of dvinosaurian temnospondyl within the family Trimerorhachidae. It is known from the Early Permian of Texas. Its fossils are very common in the north-central part of the state. The type species of Trimerorhachis, T. insignis, was named by American paleontologist Edward Drinker Cope in 1878. A second species, T. sandovalensis, was named from New Mexico in 1980. The length of the largest specimens of Trimerorhachis is estimated to have been almost a metre (3.3 feet) in length. Trimerorhachis has a large triangular head with upward-facing eyes positioned near the front of the skull. The trunk is long and the limbs are relatively short. The presence of a branchial apparatus indicates that Trimerorhachis had external gills in life, much like the modern axolotl. The body of Trimerorhachis is also completely covered by small and very thin osteoderms, which overlap and can be up to 20 layers thick. These osteoderms act as an armor-like covering, especially around the tail. Their weight may have helped Trimerorhachis sink to the bottom of lakes and rivers where it would feed. Trimerorhachis was a fully aquatic temnospondyl. Like most dvinosaurs, it had external gills. The interclavicle and clavicle of the pectoral girdle are both very large, a feature that is shared with other aquatic temnospondyls. Many bones are poorly ossified, indicating that Trimerorhachis was poorly suited for movement on land. Trimerorhachis was probably an aquatic predator that fed on fish and small vertebrates. During the Early Permian, the area of New Mexico and Texas was a broad coastal plain that stretched from an ocean in the south to highlands in the north. Other common animals that lived alongside Trimerorhachis included lungfish and crossopterygians, the lepospondyl Diplocaulus, and the large sail-backed synapsid Dimetrodon. Small bones that likely belong to immature Trimerorhachis individuals have been found in the pharyngeal pouches of larger Trimerorhachis specimens. At first these bones were thought to be part of the branchial arches which surround the pouch, or remains of prey that had just been eaten before the animal died. If Trimerorhachis was a mouth brooder, the closest living analogue would be Darwin's Frog, which broods its young in its vocal sac. The bones in Trimerorhachis belong to juveniles that were much larger than those of Darwin's Frog, however. The young of the Gastric-brooding frog of Australia are comparable in size to those of Trimerorhachis but are brooded in the stomach rather than the throat. The number of brooded young in Darwin's Frog and the Gastric-brooding frog is also much higher than that of Trimerorhachis, as only a few individuals can be distinguished in the collection of bones. The only living amphibian that raises similarly sized young is the Golden coquí, although it does so through ovovivipary rather than brooding. Another possible explanation for the small bones is that they were originally located in the throat and were pushed into the pharyngeal pouch during fossilization. If this was the case, Trimerorhachis may have eaten its young instead of brooding them. This type of cannibalism is widespread in living amphibians, and most likely occurred among some prehistoric amphibians as well.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие амфибии, Лабиринтодонты, Пермь, Темноспондилы |